2024-11-22 Fri

■ #5688. イングランドに定住したヴァイキングのキリスト教化 [helquiz][christianity][anglo-saxon][oe][old_norse][history][alfred][notice][link]

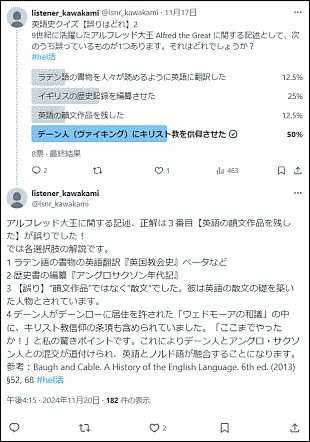

heldio/helwa リスナーの川上さんが,ご自身の X アカウントにて「英語史クイズ」を展開し始めています.第2問は(すでに解答と解説も公開されていますが)なかなか難しいこちらのクイズでした.

アルフレッド大王に関する記述として誤ったものを選んでください,という4択問題でした.その4つめの選択肢として「デーン人(ヴァイキング)にキリスト教を信仰させた」がありました.この選択肢は多くの回答者に選ばれていたのですが,解説を読めば分かる通り,これは正解ではないのです.つまり「デーン人(ヴァイキング)にキリスト教を信仰させた」は事実なのです.

厳密にいえば,この辺りの事情については複雑で不明なことも多いのですが,概ね事実であると考えてよい根拠や推論を,『ヴァイキングからノルマン人へ』より2カ所を引用したいと思います.まず第2章「ヴァイキング」の pp. 86--87 より.

しかしながらこのプロセス([引用者注]ヴァイキングのイングランド定住のプロセス)は,ヴァイキングをイングランド人にとっての単なる襲撃者から共生する隣人へと変えるにあたって特筆すべき意味をもっていた.移動を繰り返している段階のデーン人は,現地集団に敗北したときに,現地社会から課されるべき道徳上や商業上の慣習を受けいれることはできなかったであろう.しかしいったん彼らが土地を与えられて定住し,軍隊秩序ではなく現地の政治秩序にしたがって生活せざるをえなくなると,ある種の強制を受けいれることになる.宗教的強制はその最たるものであり,改宗がアルフレッド大王の主たる目的の一つであったことは明白である.彼ら異教を奉ずる厄介者が,洗礼を受け入れキリスト教的行動様式という道徳コードーー神と王への恭順ならびに隣人を愛する責務ーーを学んだのであれば,やがて平和な共生が実現することになるだろう.

私たちはすでに,アルフレッド王がガスルムに洗礼を受け入れるようにいかに要求したのかを知っている.彼は十数年後に同様の改宗をヘステンにも試みたが,うまくはいかなかった.ただしヘステンの息子たちは,アルフレッド王と〔王の娘婿でマーシアの主人〕エアルドールマン・エセルレッドが後押しすることによって改宗を受け入れた.このようにしてキリスト教徒となった指導者たちは,異教を打ち捨てるように彼らの部下たちにすすんで強制したかもしれない.それでは彼らは実際に実行したのだろうか.そしてこのような改宗プログラムを推し進める試みは,どれほどの成功を収めたのだろうか.キリスト教を受け入れるプロセスに関して,イングランド東部にはほとんど何の証拠もない.しかしキリスト教がスカンディナヴィア人にどのような影響を与えたのかを測る基準がないわけではない.第一の証拠は墓地である.異教の墓地が確認される範囲は限られており,イングルビーとレプトンを別にすれば南部と東部には皆無に近かった.そのため,八七〇年代にその地域に定住したものですら異教の埋葬慣行を維持することができなかったことがわかる.第二の証拠は銭貨である.イースト・アングリアには九〇〇年以前に聖エドマンドの銭貨が出現するが,それはおそらくデーン人支配者の一人の手になるものである.この事実は,エドマンド崇敬が彼の死から一世代もたたないうちに盛んになっていたという事実を伝えると同時に,「大軍勢」の指導者の子孫のあいだにもキリスト教の殉教者に対する尊崇の念が現れていたことを教えてくれる.そしてデーンローでも,一〇世紀半ばまでには教会組織が復活し機能していたと考えられる.この事実は,一〇世紀の前半にアルフレッド王の後継者たちがデーンローを征服することにより,デーン人系の新参の定住者がキリスト教信仰とその慣習を受容し現地社会に急速に同化することになったという説明の裏付けともなるだろう.

続いて,古英語期のキリスト教の浸透を論じる5章の p. 213 より引用します.

ヴァイキングたちがなぜ,どのようにキリスト教を受け入れたのかはよくわかっていない.政治的に強制されたから,というのが一つの答えではある.ガスルム〔「大軍勢」の王,八九〇年死去〕とその配下の主だった者たちは,八七八年の敗戦の後,アルフレッド王との間の和平の条件の一つとして洗礼を受けた.ダブリンとヨークを断続的に支配したオーラフ(アムリーブ)・クアラーン(九八一年死去)は,九四三年にイングランドで,エドマンド王を代父として洗礼を受けた.そして,オークニー伯シガードは,改宗したばかりのノルウェー王オーラフ・トリュッグヴァソンにより九九五年に洗礼を受けることを強制された.これら政治的リーダーたちの改宗は,彼らに従う者たちがそれに倣って改宗するという点で重要ではあった.しかしながら,定住者のあるコミュニティ全体に対して司牧を行うためには,その定住者たちに洗礼を施す司祭が必要であり,したがって教会の存在が必要であった.つまり,ヴァイキングの改宗は,それを可能にした教会組織の存在を暗示しているかに見える,ということである.しかしながら,逆説的に,ダブリンのようなアイルランドのスカンディナヴィア人飛び領地よりも,デーンロー地域東部の方が,改宗はより迅速に行われたのである.後者の教会組織の方が,アイルランド(ダブリン近郊も含む)のそれよりも,明らかにより混乱していたにもかかわらず,である.このことは,デーンロー地域では,司教座教会やミンスターが途絶や移転の憂き目を見た後も地方教会が存続しており,その司祭らが伝道活動を行った,ということを示すのかもしれない.またあるいは,ウェセックスから聖職者が送り込まれて,伝道活動を行ったのかもしれない.対照的に,アイルランドの聖職者たちには(そしてまた,ヴァイキングと同盟を結ぶことに何の痛痒も感じていなかったアイルランドの王たちにも),異教の「よそ者たち」を改宗させようという気がおそらくなかった.ノーサンブリアや,マーシア東部,そしてイースト・アングリアと比べて,それら「よそ者」の定住地域ははるかに狭く,その数も少なかったのである.加えるに,改宗時期の違いは,ヴァイキングたちが異教とキリスト教とのせめぎあいに対して,グループごとに異なった対応をしたのだということを示している,ということも言えよう.

アルフレッド大王が,ヴァイキングたち全体の改宗にどれだけ直接の影響を及ぼしたかを正確に測ることは難しいものの,相当なインパクトがあったことは確かのようです.今後の川上さんの英語史クイズにも注目していきましょう!

・ デイヴィス,ウェンディ(編)・鶴島 博和(日本語版監修・監訳) 『ヴァイキングからノルマン人へ』 オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第3巻.慶應義塾大学出版会,2025年.

2024-11-20 Wed

■ #5686. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第1段落を対談精読実況生中継しました [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][st_augustine][history][bede][link]

今朝配信された Voicy heldio にて「#1270. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-1) Latin Influence of the Second Period --- 対談精読実況中継」をお届けしています.英語史の古典的名著を読むシリーズはゆっくりと続いており,第60節まで進んできました.全部で264節ある本なので,まだまだ序盤戦ではあります.バックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) よりご覧いただけます.

ニッチなシリーズなので通常は Voicy heldio の有料配信としてお届けしているのですが,たまに一緒に精読してくださる方をお招きして「対談精読実況中継」をフリーでお届けしています.今回の精読会は,金田拓さん(帝京科学大学)に仕切っていただきまして,helwa リスナーを中心に7名の方々が対面で参加されました(lacolaco さん,ykagata さん,藤原郁弥さん,ぷりっつさん,Lilimi さん,小河舜さん).たいへん熱い読書会となりました.(なお,今回の精読会とほぼ同じメンバーで『英語語源辞典』の読書会もたまに開催しています.heldio より「#1266. chair と sit --- 『英語語源辞典』精読会 with lacolaco さんたち」をお聴きください.)

今回の精読箇所は第60節 "Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain" です.古英語期におけるラテン語の影響について,イングランドのキリスト教化との関連で論じられています.3段落からなる節ですが,今回は1時間ほどかけて最初の1段落のみを超精読して終わりました(本シリーズの精度と速度のほどがわかるかと思います).以下に当該テキスト (Baugh and Cable, pp. 78--79) を掲載します.

60. Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain The greatest influence of Latin upon Old English was occasioned by the conversion of Britain to Roman Christianity beginning in 597. The religion was far from new in the island, because Irish monks had been preaching the gospel in the north since the founding of the monastery of Iona by Columba in 563. However, 597 marks the beginning of a systematic attempt on the part of Rome to convert the inhabitants and make England a Christian country. According to the well-known story reported by Bede as a tradition current in his day, the mission of St. Augustine was inspired by an experience of the man who later became Pope Gregory the Great. Walking one morning in the marketplace at Rome, he came upon some fair-haired boys about to be sold as slaves and was told that they were from the island of Britain and were pagans. "Alas! what pity," said he, "that the author of darkness is possessed of men of such fair countenances, and that being remarkable for such a graceful exterior, their minds should be void of inward grace?" He therefore again asked, what was the name of that nation and was answered, that they were called Angles. "Right," said he, "for they have an angelic face, and it is fitting that such should be co-heirs with the angels in heaven. What is the name," proceeded he, "of the province from which they are brought?" It was replied that the natives of that province were called Deiri. "Truly are they de ira," said he, "plucked from wrath, and called to the mercy of Christ. How is the king of that province called?" They told him his name was Ælla; and he, alluding to the name, said "Alleluia, the praise of God the Creator, must be sung in those parts." The same tradition records that Gregory wished himself to undertake the mission to Britain but could not be spared. Some years later, however, when he had become pope, he had not forgotten his former intention and looked about for someone whom he could send at the head of a missionary band. Augustine, the person of his choice, was a man well known to him. The two had lived together in the same monastery, and Gregory knew him to be modest and devout and thought him well suited to the task assigned him. With a little company of about forty monks Augustine set out for what seemed then like the end of the earth.

本節と関連の深い hellog 記事や heldio コンテンツを数多く公開してきたので,以下にリンクを張っておきます.

[ hellog 記事 ]

・ 「#2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ」 ([2017-04-07-1])

・ 「#5526. Pope Gregory のダジャレの現場を写本でみる」 ([2024-06-13-1])

・ 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1])

・ 「#5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」」 ([2024-03-29-1])

・ 「#5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-04-24-1])

・ 「#5497. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 6 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-05-15-1])

・ 「#5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-06-01-1])

・ 「#5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん」 ([2024-06-14-1])

[ heldio コンテンツ ]

・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

・ 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

・ 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」

・ 「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」

今後もこの精読シリーズは続いていきます.ぜひ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013. を入手して,お付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-09-25 Wed

■ #5630. 語源学とは何か? --- 『英語語源辞典』 (p. 1647) より [hellive2024][khelf][kdee][etymology][terminology][archaeology][history][philology][methodology][lexicology][historical_linguistics][comparative_linguistics]

一昨日の Voicy heldio にて「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」を配信しました.これは,9月8日に heldio を媒体として開催された「英語史ライヴ2024」の午前9時過ぎから生配信された精読会のアーカイヴ版です.研究社より出版されている『英語語源辞典』の巻末の専門的な解説文を,皆で精読しながら解読していこうという趣旨の読書会です.当日は多くのリスナーの方々に生配信でお聴きいただきました.ありがとうございました.

khelf の藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)が MC を務め,そこに「英語語源辞典通読ノート」で知られる lacolaco さん,およびまさにゃんこと森田真登さんが加わり,45分間の集中精読会が成立しました.ニッチな企画ですが,非常に濃い議論となっています.『英語語源辞典』のファンならずとも楽しめる配信回だと思います.ぜひお聴きください.以下は,精読対象となった文章の最初の2段落です (p. 1647) .

1. 語源学とは何か

語源学の目的は,特定言語の単語の音形(発音・綴り字)と意味の変化の過程を可能なかぎり遡ることによって,文献上または文献以前の最古の音形と意味を同定または推定し,その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある.したがって,語源学はフィロロジーの一分科あるいは語彙論に属するが,その方法論と実践とにおいて,歴史・比較言語学と密接に関連し,また歴史的考証や考古学の成果をも援用する.

英語の場合であれば,現代英語から中期英語 (Middle English: 略 ME),古期英語 (Old English: 略 OE) の段階にまで遡る語史的語源的研究と,さらに英語の成立以前に遡ってゲルマン基語 (proto-Germanic: 略 Gmc),印欧基語 (Proto-Indo-European: 略 IE) の段階を扱う遡源的語源研究とが考えられる.ある単語の語源を特定するためには,この両面を通じて,形態の連続性と同時に意味の連続性が確認されなければならない.そして,英語という言語が成立した後の語史的考察が英語成立以前の遡源的考察に先行すべきこと,すわなち英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべきことはいうまでもないであろう.

上記配信回を受けて,私の感想です.この2段落は,実はかなり難解だと思います.2点を指摘します.1つめに「語源学の目的は〔中略〕その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある」をすんなりと理解できる読者は少ないのではないでしょうか.私自身もこの文の字面の「意味」は理解したとしても,それがどのような「意義」をもつのかを理解するには少々の時間を要しましたし,その理解が当たっているのかどうかも心許ないところです.

2つめは,最後の部分「英語という言語が成立した後の語史的考察が英語成立以前の遡源的考察に先行すべきこと,すわなち英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべきことはいうまでもないであろう」です.この箇所については,本当にいうまでもないほど自明なのだろうか,という疑問が生じます.というのは,時間的にみる限り,語史的考察は遡源的考察に先行しないからです.それなのに「英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべき」というのは,むしろ矛盾しているように聞こえないでしょうか.この2点目については,この後の段落を読めば,確かに真意がわかってきます.いずれにせよ,なかなかの水準の高い最初の2段落ではないでしょうか.

1点目について私は考えるところがあるのですが,皆さんも改めて「語源学の目的は〔中略〕その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある」の解釈を考えていただければと思います.

語源学とは何か? という問いについては,hellog より以下の記事を参照.

・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])

・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])

・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])

・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])

・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])

ここまでのところで『英語語源辞典』に関心をもった方は,ぜひ入手していただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-06-14 Fri

■ #5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][goshosan][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

6月6日(木)の夜,Voicy heldio の生放送で「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいた方々には,盛り上げていただきましてありがとうございました.

シリーズも第8弾となり安定感が出てきましたが,今回は普段の3人に加え,古英語を専攻していない五所万実さん(目白大学)に生徒役・聞き手役として出演していただきました.五所さんにリスナー代表として素朴な疑問を投げかけていただいたので,普段以上に学べる回となっています.結果として,これまでとは異なるおもしろさをお届けできたと思います.

今回も引き続き Bede 著『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節を読み進めました.古英語原文は hellog 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますが,その第1段落の最後の "Þæt wīf" で始まる1文を超精読しました.語順,接続法(仮定法),関係代名詞などの統語的な観点からも,助動詞や動詞の意味変化の観点からも,英語史的に話題豊富な1文となっています.韻文から散文への文学史的な流れについても議論しています.

1時間弱にわたる文献学的な対談精読実況中継となっています.「古英語を楽しむ」という趣旨でお届けしていますので,ぜひリラックスして楽しみながらお聴きください.生放送に引き続き,4人で「#1108. 「はじめての古英語」第8弾のアフタートーク」も収録しました.恒例の3人の各々による古英語音読コーナーもあります.ぜひご聴取ください.

今後もシリーズを続けていきますが,今回で Bede のキリのよいところまで終えられたので,次回は別の古英語テキストに切り替えようと思っています.どうぞご期待ください.

2024-06-01 Sat

■ #5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月23日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

今回もお相手は小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)です.毎回3人で元気に配信しています.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

今回は,音読練習,統語的呼応と語順,仮定法を含む動詞屈折のおさらい,散文の発達に関する話題等で議論が盛り上がりました.収録後,3人のくだけた振り返り回として「#1094. 「はじめての古英語」第7弾のアフタートーク」も公開していますので,ぜひお聴きください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

(7) 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」

次回もお楽しみに!

2024-05-15 Wed

■ #5497. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 6 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

5月9日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.

精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますので,そちらをご覧になりながらお聴きください.

著者の Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.

今回は,古英語の動詞屈折の話題,とりわけ過去形や仮定法の話題に触れる機会が多くありました.また,定冠詞 the に相当する語の屈折についても議論しました.事後に出演者の1人「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)が,ご自身の note 上で復習となる記事「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#6 生放送3回目)」を公開されているので,そちらも合わせてご参照ください.

これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」

目下,次回 Part 7 に向けて3人とも鋭意準備中です.

2024-05-09 Thu

■ #5491. 池上俊一(著)『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』(岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2021年)の目次 [toc][history][history_of_europe][review]

ヨーロッパ史の入門として優れた著書.岩波ジュニア新書にて2巻ものとして執筆されているが,各々を独立して読むこともできる.今回注目するのはその第1巻で,太古の印欧語族の時代からフランス革命前夜までが概説される.限られた紙幅のなかで,ヨーロッパ史の古代,中世,初期近代がここまで要領よくまとめられるものかと驚嘆する.大事なことしか書かれていない,という読後感だ.

以下,本書の目次を挙げておく.英語史の学びのお供にどうぞ.

まえがき --- ヨーロッパとは何だろうか

第1章 ヨーロッパの誕生 --- 古代ギリシャ・ローマの遺産(古代)

自然と地理

人種と民族

印欧語族とヨーロッパ諸言語

アルファベットの発明

ギリシャの位相

ローマ帝国とヨーロッパ

バルバロイについて

キリスト教の誕生と普及

古代末期の司教と聖人の役割

第2章 ロマネスク世界とヨーロッパの確立 --- 中世前半

原型としてのフランク王国

アンビバレントな「他者」としてのイスラーム教徒

フェーデの時代と「平和」の工夫

「キリスト教世界」の形成

辺境の役割

紀元一〇〇〇年の飛躍とロマネスク世界

ビザンツ帝国はヨーロッパか

十字軍とは何だったのか

封建制と領主制

第3章 統合と集中へ --- 後期中世の教会・都市・王国(中世後半)

学問の発展と俗語使用

騎士と騎士道

盛期中世から後期中世の文化

正統と異端

ユダヤ教徒キリスト教

都市のヨーロッパと商業発展

教皇・皇帝,国王・諸侯

第4章 近代への胎動 --- 地理上の「発見」とルネサンス・宗教改革(15~17世紀)

中世末期の光と影

スペイン・ポルトガルの海外進出と価格革命

カトリック布教の氏名

ルネサンス文化の輝き

プロテスタンティズムの登場

国民国家形成の努力と宗教戦争

印刷術の衝撃

女性受難の時代

宗派体制化と社会的規律化

争い合うヨーロッパ諸国

絶対主義と海外植民地

科学革命と自然法

バロックと古典主義

文献案内

あとがき

ヨーロッパ史年表/事項・人名索引

・ 池上 俊一 『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2021年.

2024-04-24 Wed

■ #5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

4月18日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいたリスナーの方々には,盛り上げていただき感謝いたします.

前回に引き続き,精読対象となったテキストは,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳からの1節です.3人で60分ほどかけてわずか1.5文しか進みませんでしたが,それだけ「超」精読・解説したということでお許しいただければと思います.同テキストは hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.

Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.

復習のために,これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.

(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」

(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」

今回の第5弾の収録の舞台裏については,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」としてお話ししていますので,ご関心のある方はぜひ helwa へお入りください.

最後に,本シリーズ出演者の小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)については,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])

・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])

今後も応援のほどよろしくお願い致します! 本シリーズ第6弾もお楽しみに!

2024-03-23 Sat

■ #5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる [bchel][voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

731年,ビード (あるいはベーダ;Bede [673--735]) によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) は,古代イングランド史を記した貴重なテキストである.後にアルフレッド大王 (849--99) の指示のもとで古英語に翻訳されている.

597年,ローマの修道士で,後にカンタベリの初代大司教となる St. Augustine (?--604) が,イングランドに布教にやってきた.イングランド史上きわめて重大なこの年に起こった出来事について,Bede の古英語版より読んでみたい.以下,英語史の古典的名著 Baugh and Cable (pp. 58--60) に掲載されている古英語原文を再現する.

Ða wæs on þā tīd Æþelbeorht cyning hāten on Centrīce, and mihtig: hē hæfde rīce oð gemǣru Humbre strēames, sē tōscādeþ sūðfolc Angelþēode and norðfolc. Þonne is on ēasteweardre Cent micel ēaland, Tenet, þæt is siex hund hīda micel æfter Angelcynnes eahte. . . . On þyssum ēalande cōm ūp sē Godes þēow Augustinus and his gefēran; wæs hē fēowertiga sum. Nāmon hīe ēac swelce him wealhstodas of Franclande mid, swā him Sanctus Gregorius bebēad. And þā sende to Æþelbeorhte ǣrendwrecan and onbēad þæt hē of Rōme cōme and þæt betste ǣrende lǣdde; and sē þe him hīersum bēon wolde, būton twēon he gehēt ēcne gefēan on heofonum and tōweard rīce būton ende mid þone sōþan God and þone lifigendan. Ðā hē þā sē cyning þās word gehīerde, þa hēt hē hīe bīdan on þæm ēalande þe hīe ūp cōmon; and him þider hiera þearfe forgēaf, oð þæt hē gesāwe hwæt hē him dōn wolde. Swelce ēac ǣr þǣm becōm hlīsa tō him þǣre crīstenan ǣfæstnesse, forþon hē crīsten wīf hæfde, him gegiefen of Francena cyningcynne, Beorhte wæs hāten. Þæt wīf hē onfēng fram hiere ieldrum þǣre ārǣdnesse þæt hēo his lēafnesse hæfde þæt hēo þone þēaw þæs crīstenan gelēafan and hiere ǣfæstnesse ungewemmedne healdan mōste mid þȳ biscope, þone þe hīe hiere tō fultume þæs gelēafan sealdon, þæs nama wæs Lēodheard.

Ðā wæs æfter manigum dagum þæt sē cyning cōm tō þǣm ēalande, and hēt him ūte setl gewyrcean; and hēt Augustinum mid his gefērum þider tō his sprǣce cuman. Warnode hē him þȳ lǣs hīe on hwelc hūs tō him inēoden; brēac ealdre hēalsunga, gif hīe hwelcne drȳcræft hæfden þæt hīe hine oferswīðan and beswīcan sceolden. . . . Þā hēt sē cyning hīe sittan, and hīe swā dydon; and hīe sōna him līfes word ætgædere mid eallum his gefērum þe þǣr æt wǣron, bodedon and lǣrdon. Þā andswarode sē cyning and þus cwæð: "Fæger word þis sindon and gehāt þe gē brōhton and ūs secgað. Ac forðon hīe nīwe sindon and uncūðe, ne magon wē nū gēn þæt þafian þæt wē forlǣten þā wīsan þe wē langre tīde mid ealle Angelþēode hēoldon. Ac forðon þe gē hider feorran elþēodige cōmon and, þæs þe mē geþūht is and gesewen, þā þing, ðā ðe [gē] sōð and betst gelīefdon, þæt ēac swelce wilnodon ūs þā gemǣnsumian, nellað wē forðon ēow hefige bēon. Ac wē willað ēow ēac fremsumlīce on giestlīðnesse onfōn and ēow andleofne sellan and ēowre þearfe forgiefan. Ne wē ēow beweriað þæt gē ealle, ðā þe gē mægen, þurh ēowre lāre tō ēowres gelēafan ǣfæstnesse geðīeden and gecierren."

目下,Baugh and Cable の英語史書 A History of the English Language を1節ずつ丁寧に読んでいくオンライン読書会シリーズを Voicy heldio で展開中です(有料配信ですが第1チャプターは試聴可).上に引用した古英語原文が含まれているのは第47節で,これを扱った回は「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (47) The Language Illustrated」です.ただし,そこでは上記の古英語原文は,かなり長いために解説するのを割愛していました.

これを補うべく,明後日3月25日(月)の午後1時30分より heldio の生放送による解説を配信します.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに,「はじめての古英語」シリーズの一環としての特別企画です.上記の古英語原文は,その予習用として掲げた次第です.お楽しみに!

Bede の古英語訳の原文としては,ほかにも「#2900. 449年,アングロサクソン人によるブリテン島侵略」 ([2017-04-05-1]) を参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2023-12-10 Sun

■ #5340. 「ゲルマン征服」をめぐって Taku さんと対談精読実況生中継しました --- heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][bchel][anglo-saxon][oe][jute][history][germanic]

一昨日12月8日(金)の夜に,帝京科学大学の金田拓さんとともに,Baugh and Cable の英語史書の「対談精読実況生中継」を Voicy heldio/helwa で配信しました.前半と後半を合わせて2時間弱の濃密なおしゃべり読書会となりました.ライヴでお聴きいただいた多くのリスナーの方々に感謝いたします.ありがとうございました.

精読対象となったのはの同書の第32節 The Germanic Conquest (ゲルマン征服)です.伝統的に英語史の開始とされる449年とその前後の出来事にフォーカスしました.対談相手を務めていただいた Taku さんとともに,著者の英文に唸りつつ,内容についてもなるべく深く掘り下げて議論しました.当該の英文テキストは,先日の予告記事「#5335. 「ゲルマン征服」 --- Baugh and Cable の英語史より」([2023-12-05-1])に掲載しています.

(1) 「#922. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (32) The Germanic Conquest --- Taku さんとの実況中継(前半)」

(2) 「【英語史の輪 #65】英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (32) The Germanic Conquest --- Taku さんとの実況中継(後半)」(12月分のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) に含まれる有料配信です)

今回の対談精読実況生中継をお聴きになって,このオンライン精読シリーズに関心を持った方は,ぜひ本書を入手し,シリーズ初回からゆっくりと追いかけていただければと思います.間違いなく良書です.配信のバックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) よりご確認ください.今後も週1,2回のペースでシリーズを継続していきます!

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2023-10-06 Fri

■ #5275. 19世紀のイングランド英語という時代区分とさらなる下位区分 [periodisation][lmode][prescriptivism][prescriptive_grammar][sociolinguistics][timeline][history]

昨日の記事「#5274. 19世紀のイングランド英語を研究する意義」 ([2023-10-05-1]) で取り上げた,英語史の大家 Görlach による19世紀イングランド英語の入門書の冒頭には,19世紀という英語史上の区切りには,特に社会的・言語的な根拠があるわけではないと述べられている.別の論者 (DeKeyser) によれば,規範主義の1つのピークである1795年の Murray による文法書と,もう1つのピークである1906年の Fowler による King's English に挟まれた時代として理屈づけられてはいるようだが牽強付会の気味はある (Görlach 5) .

とはいえ,Görlach 自身も,19世紀のイングランド英語を研究する際に念頭においておくべき下位区分を提示しているし,関連する社会文化的な出来事も指摘している.下位区分として「長い19世紀」を4期に分けている (6) .

1776--1800 William Pitt's coalitions; the beginnings of the Industrial Revolution; the separation of the United States; the colonization of Australia and occupation of Ceylon and Malta; the start of the Romantic Movement; th end of Irish independence; 1800--1830 The final phase of the Hanoverian reign, predating the great reforms; Napoleonic wars and the Regency; Romantic poetry; 1830--1870 The great reforms; the Chartist movements; the heyday of capitalist industrialism; the expansion of literacy and printed matter; increased mobility as a consequence of railways; 1870--1914 Late Victorian imperialism and the last phase of global 'stability'; general education; modern communication.

上記の下位区分とは別に,19世紀中に起こった,社会言語学的な含意のある出来事も略年表の形で示されている (6) .こちらも参考までに挙げておこう.

1824 the repeal of the Combination Acts; 1828 the emancipation of the Nonconformists; 1832 the First Reform Bill, which can be seen as a triumph of the middle class; 1833 the first important Factory Act restricting child work; 1834 the abolition of slavery; 1834 the Poor Law Amendment Act; 1838--48 the Chartist movement; publication of the People's Charter; 1846 the repeal of the Corn Laws; 1855 the final repeal of the Stamp Act of 1712 (making cheap newspapers available); 1867 the Second Reform Bill (1 million new voters) and Factory Acts; 1870 the Elementary Education Act (establishing compulsory education in the 1870s); 1884--5 the Third Reform Bill (2 million new voters)

このように略年表を眺めると19世紀イングランドは自由化の世紀だということが改めてよく分かる.この時代は,英語という言語が世界的に拡大していく時期であるとともに,イングランド内でも大衆化が進展していった時期ととらえてよいだろう.

・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.

2023-09-05 Tue

■ #5244. 少し遅い時代の古英語地名 [oe][toponymy][anglo-saxon][name_project][onomastics][history][chronology][farming]

昨日の記事「#5243. 異教時代の古英語地名」 ([2023-09-04-1]) で,地名研究により,その土地がどの時代に開拓されたかを知る手がかりが得られる場合があると述べた.

昨日の Tysoe, Wensley, Thursley, Friden, Harrow, Weeford などは,第1要素が異教を彷彿とさせるため,アングロサクソン時代でもとりわけ古い層に属すると紹介したが,ちょうど逆のケースもある.例えば,「専門農場」と訳出すべき wīc を含む地名は,農業が確立した後につけられたものと考えられるが,それはイングランドの農業史に鑑みて8世紀以降のことと推測される.つまり,同じ古英語期でも相対的に遅めの開拓であることが示唆される.Hough (98) より関連する箇所を引用する.

. . . some elements may be dated to a later phase of settlement on semantic or other grounds. Place-names from OE wīc 'specialized farm' are indicative of established farming communities, and are considered unlikely to have been coined before the eighth century AD. Examples from England include Butterwick (butter), Cheswick (cheese), Gatwick (goats), and Shapwick (sheep); examples from Scotland include Berwick (barley), Hedderwick (heather), and Sunwick (pigs).

挙げられている例は,分かりやすいものを選んだということかもしれないが,乳製品を産する農場が多い.地名や固有名詞の研究は,ただ言語学的,形式的な研究だけでは済みそうもない,ということが理解できる.

・ Hough, Carole. "Settlement Names." Chapter 6 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 87--103.

2023-09-04 Mon

■ #5243. 異教時代の古英語地名 [oe][toponymy][anglo-saxon][christianity][name_project][onomastics][history][chronology][heathenism]

地名の構成要素の意味をひもとくことによって,どの時代にその地名がつけられたのか,示唆を得られる事例がある.同じ場所が後に別の地名に置き換えられていたりするので,時系列に整理した上で慎重に解釈する必要があるが,地名研究が歴史学など他分野に貢献し得る点で興味深い.

Hough (98) によると,キリスト教化する以前のイングランドの古英語地名に,異教の神や寺院などの名前が用いられているものがあるという.このようなケースでは,それだけ古い土地であると解釈してよさそうだ.

Also indicative of early settlement are place-names referring to religious or other customs that were later superseded. Place-names referring to Anglo-Saxon paganism represent an early stratum which must pre-date the conversion to Christianity around 627. In England they fall into two main groups: those containing the names of pagan gods, and those containing a word for a heathen shrine or temple. Examples of the former are Tysoe (Tiw + OE hōh 'heel; hill-spur'), Wensley (Woden + OE lēah 'wood, clearing'), Thursley (Thunor + OE lēah 'wood, clearing', and Friden (Frig + denu 'valley'); examples of the latter are Harrow (OE hearg 'temple') and Weeford (OE wēoh 'shrine' + ford 'ford). The absence of either type from the corpus of Old English place-names in Scotland is usually taken to indicate that the Anglo-Saxons did not move north until after the conversion to Christianity, although this has been challenged on the grounds that pagan names are also absent from large areas of England . . . .

このような異教的地名がスコットランドには認められないという議論も意味深長である.

・ Hough, Carole. "Settlement Names." Chapter 6 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 87--103.

2023-07-13 Thu

■ #5190. 小河舜さんとの heldio 対談と YouTube 共演 [ogawashun][voicy][heldio][youtube][wulfstan][oe][old_norse][history][anglo-saxon][literature][toponymy][onomastics]

昨日「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回がアップされました.「#144. イギリスの地名にヴァイキングの足跡 --- ゲスト・小河舜さん」です.小河舜さんを招いての全4回シリーズの第1弾となります.

小河さんの研究テーマは後期古英語期の説教師・政治家 Wulfstan とその言語です.立教大学の博士論文として "Wulfstan as an Evolving Stylist: A Chronological Study on His Vocabulary and Style." を提出し,学位授与されています.Wulfstan については本ブログより「#5176. 後期古英語の聖職者 Wulfstan とは何者か? --- 小河舜さんとの heldio 対談」 ([2023-06-29-1]) をご覧ください.また,小河さんは今回の YouTube の話題のように,イギリスの地名(特に古ノルド語要素を含む地名)にも関心をお持ちです.

小河さんとは,今回の YouTube 共演以前にも,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で複数回にわたり対談し,その様子を配信してきました.実際,今朝の heldio 最新回でも小河さんとの対談を配信しています.これまでの対談回を一覧にまとめましたので,ぜひお時間のあるときにお聴きいただければ.

・ 「#759. Wulfstan て誰? --- 小河舜さんとの対談【第1弾】」(6月29日配信)

・ 「#761. Wulfstan の生きたヴァイキング時代のイングランド --- 小河舜さんとの対談【第2弾】」(7月1日配信)

・ 「#763. Wulfstan がもたらした超重要単語 "law" --- 小河舜さんとの対談【第3弾】」(7月3日配信)

・ 「#765. Wulfstan のキャリアとレトリックの変化 --- 小河舜さんとの対談【第4弾】」(7月5日配信)

・ 「#767. Wulfstan と小河さんのキャリアをご紹介 --- 小河舜さんとの対談【第5弾】」(7月7日配信)

・ 「#770. 大学での英語史講義を語る --- 小河舜さんとの対談【第6弾】」(7月10日配信)

・ 「#773. 小河舜さんとの新シリーズの立ち上げなるか!?」(本日7月13日配信)

小河さんの今後の英語史活動(hel活)にも期待しています!

(以下は,2023/08/02(Wed) 付で加えた後記です)

・ YouTube 小河舜さんシリーズ第1弾:「#144. イギリスの地名にヴァイキングの足跡 --- ゲスト・小河舜さん」です

・ YouTube 小河舜さんシリーズ第2弾:「#146. イングランド人説教師 Wulfstan のバイキングたちへの説教は歴史的異言語接触!」

・ YouTube 小河舜さんシリーズ第3弾:「#148. 天才説教師司教は詩的にヴァイキングに訴えかける!?」

・ YouTube 小河舜さんシリーズ第4弾:「#150. 宮崎県西米良村が生んだ英語学者(philologist)でピアニスト小河舜さん第4回」

2023-06-29 Thu

■ #5176. 後期古英語の聖職者 Wulfstan とは何者か? --- 小河舜さんとの heldio 対談 [ogawashun][voicy][heldio][wulfstan][oe][old_norse][history][anglo-saxon][literature]

今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,「#759. Wulfstan て誰? --- 小河舜さんとの対談【第1弾】」を配信しました.対談相手の小河舜さんは,この Wulfstan とその著作の言語(古英語)を研究し,博士号(立教大学)を取得されています.対談の第1弾と銘打っている通り,今後,第2弾以降も順次お届けしていく予定です.

Wulfstan は,996--1002年にロンドン司教,1002--1023年にヨーク大司教,そして1002--1016年にウースター司教を務めた聖職者で,Lupus (狼)の仮名で古英語の説教,論文,法典を多く著わしました.ベネディクト改革を受けて現われた,当時の宗教界・政治界の重要人物です.司教になる前の経歴は不明です.

Wulfstan の文体は独特なものとして知られており,作品の正典はおおよそ確立されています.1008年から Æthelred と Canute の2人の王の顧問を務め,法律を起草しました.Wulfstan は,Canute にキリスト教の王として統治するよう促し,アングロサクソン文化を破壊から救った人物としても評価されています.Wulfstan は政治や社会のあり方に関心をもち,Institutes of Polity を著わしています.そこでは,王を含むすべての階級の責任を記述し,教会と国家の関係について論じています.

Wulfstan は教会改革にも深く関わっており,教会法の文献を研究しました.また,Ælfric に2通の牧会書簡を書くように依頼し,自身も The Canons of Edgar として知られるテキストを書いています.

Wulfstan の最も有名な作品は,Æthelred がデンマークの Sweyn 王に追放された後に,同胞に改悛と改革を呼びかけた情熱的な Sermo Lupi ad Anglos (1014) です.

Wulfstan は,アングロサクソン人にとってきわめて多難な時代に,政治の舵取りを任された人物でした.彼にとって,レトリックはこの難局を克服するための重要な手段だったはずです.悩める Wulfstan の活躍した時代背景やそのレトリックについて,小河さんとの今後の対談にご期待ください.

2023-06-20 Tue

■ #5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか? [sobokunagimon][prescriptive_grammar][lmode][industrial_revolution][history][sociolinguistics][youtube][review][prescriptivism][hel_education]

昨日の記事「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1]) で,先日発売された本をご紹介しました.同書については,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回でも取り上げています.「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」です.どうぞご覧ください.

YouTube では,同書の第4章「18世紀の文法的・構文的変化」(山本史歩子さんが執筆された章)の後半の記述にインスピレーションを得て,なぜ規範文法 (prescriptive_grammar) ,ひいては規範主義 (prescriptivism)が,18世紀というタイミングで盛り上がったのかについてお話しています.実際には様々な要因があるのですが,同章に基づき,とりわけ産業革命 (industrial_revolution) とそれに伴う社会変化に注目しています.詳しくは,ぜひ本書を読んでいただければと思います.

第4章の執筆者である山本史歩子さん(青山学院大学)は,本書の出版を見る前にご逝去されました.英語史活動(hel活)の実践者にして,強力な理解者かつ応援者でもありました.昨年の春,2022年4月6日には,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にご出演いただきました.ぜひ「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」をお聴きください.山本史歩子さんの英語史研究へのご貢献に深く感謝しつつ,心よりご冥福をお祈りいたします.

・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.

2023-06-08 Thu

■ #5155. イギリスの方言蔑視は後期中英語期に萌芽がみられ後期近代英語期に本格化した [dialect][history]

標題に関連する話題は「#2030. イギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-17-1]) で取り上げたが,方言蔑視が生じ,昂じたタイミングについて補足したい.

Horobin (105--06) は,方言蔑視が生じたのは15--16世紀,それが昂じたのは18世紀とみている.

It is in the fifteenth and sixteenth centuries that we witness the beginnings of dialect prejudice; an early instance can be tranced in the writings of a chronicler named John Trevisa, who complained that the Northumbrian dialect was so 'scharp, slitting [biting] and frottynge [grating] and unshape [unshapely]' that sotherners like himself were unable to understand it. In the early seventeenth century, Alexander Gill, writing in Latin, labelled 'Occidentalium' (or Western dialect) the 'greatest barbarity' and claimed that the English spoken by a Somerset farmer could easily be mistaken for a foreign language.

Despite such remarks, the social stigmatization of dialect was not fully articulated before the eighteenth century, when a provincial accent became a badge of social and intellectual inferiority. In his Tour Thro' the Whole Island of Great Britain (1724--27), Daniel Defoe reported his encounter with the 'boorish country speech' of Devon---known to the locals as jouring---which was barely comprehensible to ousiders. Having heard a schoolboy read the following lesson from Scripture: 'Chav a doffed me cooat, how shall I don't, chav a wash'd my veet, how shall I moil'em?' (Song of Solomon 5:3), Defoe records his astonishment at finding that the 'dexterous dunce' was reading from a copy of the standard text: 'I have put off my coat, how shall I put it on, I have wash'd my feet, how shall I defile them?' In this brief anecdote we witness many of the same assumptions and prejudices that are associated with dialect speech in English today.

引用で触れられている John Trevisa は1326--1402年に生きた聖職者・翻訳家なので,厳密にいえば方言蔑視の淵源は14世紀末ということができそうだ.意外と早いという印象である.ただし,これは方言蔑視がイングランド社会において一般的な慣行だったということは必ずしも意味しない.あくまで後世の慣行につながる淵源とみられる例が,この早い時期に観察されるということだろう.

以降,17世紀前半の Alexander Gill を含め,方言蔑視を示す証拠はあがってくるが,蔑視の風潮が明らかに色濃くなってくるのは18世紀のことだという.現代に直接つながるイギリスの方言蔑視の慣習は,18世紀におおよそ定着したといってよい.

・ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

2023-04-29 Sat

■ #5115. アルファベットの起源と発達についての2つのコンテンツ [voicy][heldio][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023][alphabet][grammatology][etruscan][greek][latin][history][khelf]

4月も終わりに近づき,GW が始まりました.この新年度,khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) の一環として「英語史コンテンツ50」を開催中です.コツコツとコンテンツが積み上がり,すでに14本が公開されています.連休中は休止しますが,これからもまだまだ続きます.

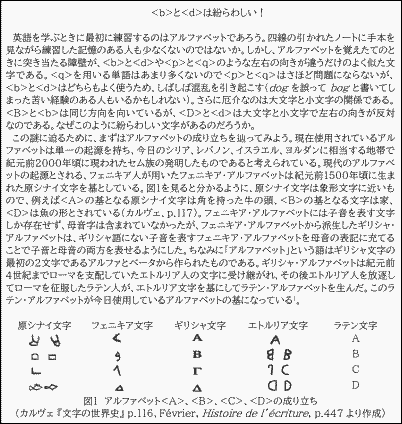

今日はこれまでのストックのなかから,アルファベットの歴史に関する大学院生のコンテンツを紹介しましょう.4月19日に公開された「#6. <b> と <d> は紛らわしい!」です.タイトルからは想像できないかもしれませんが,コンテンツの前半はアルファベットの起源と発達,とりわけローマ字の歴史に焦点が当てられています.

このたび,同コンテンツを作成者との対談という形でラジオ化しました.Voicy [「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より「#698. 先生,アルファベットの歴史を教えてください! --- 寺澤志帆さんとの対談」として配信していますので,そちらを合わせてお聴きください.

本ブログよりアルファベットの歴史に関する記事としては以下を参照ください.

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1])

・ 「#2888. 文字史におけるフェニキア文字の重要性」 ([2017-03-24-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

2023-03-21 Tue

■ #5076. キリスト教の普及と巻子本から冊子本へ --- 高宮利行(著)『西洋書物史への扉』より [christianity][bible][manuscript][writing][history][medium][review]

この2月に髙宮利行(著)『西洋書物史への扉』が岩波新書より出版されています.西洋における本の歴史が,多くの写真やエピソードとともにコンパクトにまとめられています.参考文献も整理されており,次の一冊に進むのに有用です.

本の歴史には数々の論点がありますが,巻子本(かんすぼん;volume)から冊子本 (codex) へと本の形態がシフトした問題について「冊子本の登場」と題する章で紹介されています.

巻子本は冊子本に比べて検索しにくかったということがしばしば言われます.シフトの背景にはそのような実用的な要因もあったことは確かと思われますが,キリスト教の普及と関係する社会的な要因もあったと考えられています.

髙宮 (pp. 45--45) では,紀元1--5世紀に作られた現存するギリシア古典作品の本について,巻子本と冊子本の比率を比べた調査が紹介されています.それによると,1世紀には冊子本はほとんどなかったものの,2世紀には2%,3世紀には17%,4世紀には70%,5世紀初頭には90%と加速度的に増えていきました.一方,キリスト教関連の本について調査すると,ずっと早い段階から冊子本が広範囲で採用されており,2世紀までに100%に達していました.つまり,キリスト教関連本と冊子本は歴史的に密接な関係にあったということです.

これについて髙宮 (pp. 46--48) は次のように説明しています.

ここで論じられている写本が発見されているのはエジプトである.かねてより,冊子本という形態の出現とキリスト教伝播が並行して起こっていることは指摘されてきたが,冊子本は三世紀に増加,四世紀に支配的となり,同様にキリスト教も三世紀に急速に普及し,三一三年に公認されていく.

巻子本から冊子本への形態的な転換は,いずれが使用に便利かといった実用的・経済的判断だけから起こったのではないだろう.冊子写本は,巻子本を用いていたユダヤ教や周辺に存在していた異教に対して,原始キリスト教がユダヤ教から分派し,成立したことを示す象徴的な形態として,選ばれたのである.キリスト教の教えを説き普及させる聖書の形態として,キリスト教の写字生を異教徒の書記から区別するために,冊子本は採用されたのであった.ユダヤ教典が現在でもなお,羊皮紙巻子本の形態で作られている点に注目すれば,紀元後まもなくキリスト教関係者の中に,聖書およびその関連書の写本を冊子本の形態に転換すべく努力した重要な人物がいたであろうことが浮かび上がる.

宗教と本の形態が関与しているとは,まさに驚きです.

・ 髙宮 利行 『西洋書物史への扉』 岩波書店〈岩波新書〉,2023年.

2023-02-20 Mon

■ #5047. 「大航海時代略年表」 --- 『図説大航海時代』より [timeline][history][age_of_discovery][me][emode][renaissance][link]

世界史上,ひときわきらびやかに映る大航海時代 (age_of_discovery) .広い視野でみると,当然ながら英語史とも密接に関わってくる(cf. 「#4423. 講座「英語の歴史と語源」の第10回「大航海時代と活版印刷術」を終えました」 ([2021-06-06-1])).

以下,『図説大航海時代』の巻末 (pp. 109--10) の略年表を掲載する.大航海時代の範囲についてはいくつかの考え方があるが,1415年のポルトガル軍によるセウタ占領に始まり,1648年のウェストファリア条約の締結に終わるというのが1つの見方である.しかし,下の略年表にみえるように,その前史は長い.

| 紀元前5世紀 | スキュラクス,インダス河口からスエズ湾まで航海 |

| 4世紀後半 | ネアルコス,インダス地方からティグリス河口まで探検 |

| 111 | 漢の武帝,南越を併合 |

| 1世紀 | カンボジヤ南部に扶南国興る |

| 60--70頃 | 『エリュトラ海案内記』 |

| 1世紀前半 | 「ヒッパロスの風」によるアラビア海航海がさかんになる |

| 2世紀 | 扶南とローマ,インドと中国の交易がおこなわれる |

| 166 | 大秦王安敦(マルクス・アウレリウス)の支社日南郡に至る |

| 207 | 南越国建国 |

| 4--5世紀 | 東南アジアのインド化進む |

| 399--412 | 東晋の法顕のインド,セイロン旅行.『仏国記』を書く |

| 7世紀前半 | 扶南,真臘に併合される |

| 618 | 唐建国 |

| 639 | アラブ人のエジプト侵入 |

| 7世紀後半 | シュリーヴィジャヤ王国マラッカ海峡の交易を支配 |

| 671--95 | 唐の仏僧義浄インド滞在.『南海寄帰内法伝』 |

| 750 | バグダートにアッバース朝おこる.インド洋貿易に進出 |

| 875 | チャンパ(占城)興る |

| 907 | 唐滅亡.五代十国時代に入る |

| 960 | 宋建国.海外貿易の隆盛 |

| 969 | ファーティマ朝カイロに移る.紅海を通じてのアジア貿易.以後エジプトは紅海経由のインド洋貿易を主導する |

| 1096 | 第1次十字軍 (--99) .イタリア港市の台頭 |

| 1127 | 南宋興る |

| 1147 | 第2次十字軍 (--48) |

| 1169 | エジプトにアイユーブ朝成立 |

| 1245--47 | プラノ・カルピーニ,教皇の命によりカラコルムに至る旅行記を著わす |

| 1254 | リュブリュキ,教皇の命によりカラコルムまで旅行.旅行記を書く |

| 1258 | モンゴル軍バグダート占領.アッバース朝滅亡.ただしモンゴル軍はシリア,エジプトに侵入できず |

| 1271--95 | マルコ・ポロのアジア旅行と中国滞在.旅行記を口述 |

| 1291 | ジェノヴァのヴィヴァルディ兄弟西アフリカ航海 |

| 1293 | ジャヴァにマジャパヒト王国成立.モンゴル軍ジャヴァに侵攻 |

| 1312 | ジェノヴァのランチェローテ・マロチェーロ,カナリア諸島に航海 |

| 1349(ママ) | イブン・バトゥータ,24年にわたるアフリカ,アジア旅行からタンジールに帰る |

| 1336 | 南インドにヴィジャヤナガル王国興る |

| 1345 | マジャパヒト,全ジャヴァに勢力拡大 |

| 1351--54 | イブン・バトゥータ西アフリカ旅行.『三大陸周遊記』を書く |

| 1360 | マンデヴィルの『東方旅行記』この頃成立 |

| 1368 | 明建国 |

| 1372 | 明,海禁政策をとる |

| 1403 | スペインのクラビーホ,中央アジアに旅行しティムールに謁す.ラ・サルとベタンクール,カナリア諸島に航海 |

| 1405 | 鄭和の大航海.1433年まで7回にわたる |

| 1415 | ポルトガル軍セウタ占領.間もなく西アフリカ航路の探検が始まる |

| 1434 | ジル・エアネス,ボジャドール岬回航 |

| 1453 | オスマン軍によるコンスタンティノープル攻略 |

| 1455 | ヴェネツィア人カダモストの西アフリカ航海 |

| 1475 | ヴィチェンツァでプトレマイオスの『地理学』刊行 |

| 1479 | スペイン,ポルトガル間にアルカソヴァス条約 |

| 1482 | ポルトガルの西アフリカの拠点エルミナ建設.ポルトガル人コンゴ王国と接触 |

| 1488 | ディアスによる喜望峰発見.大航海時代 |

| 1492 | コロンブス第1回航海 (--93) |

| 1493 | コロンブス第2回航海 |

| 1494 | スペイン,ポルトガル間にトルデシリャス条約 |

| 1498 | ガマのインド航海.コロンブス第3回航海.南米本土に達する |

| 1500 | カブラル,インドへの途次ブラジルに漂着 |

| 1501 | アメリゴ・ヴェスプッチ南アメリカの南緯52°まで航海 |

| 1502 | コロンブス第4回航海.中米沿岸航海 |

| 1505 | トロ会議.西回りで香料諸島探検を議決 |

| 1508 | ブルゴス会議で同様な趣旨の議決 |

| 1509 | アルメイダ,ディウ沖で,エジプト,グジャラート連合艦隊撃破 |

| 1510 | ポルトガル,ゴア完全占領 |

| 1511 | ポルトガル,マラッカ攻略 |

| 1512 | ポルトガル人香料諸島に到着 |

| 1513 | バルボア,パナマ地峡を横断して太平洋岸に達する |

| 1519--21 | コルテスのメキシコ(アステカ王国)征服 |

| 1520 | マゼラン,地峡を発見し,太平洋を横断してフィリピンに至る |

| 1522 | エルカノ以下18人,最初の世界回航をとげてセビリャ着 |

| 1527 | モンテホのユカタン探検 |

| 1528--33 | ピサロのインカ帝国征服 |

| 1529 | サラゴッサ条約により香料諸島のポルトガル帰属決定 |

| 1534 | カルティエのカナダ探検 |

| 1535 | アルマグロのチリ探検 |

| 1537 | ケサーダのムイスカ(チブチャ)征服 |

| 1538 | 皇帝・教皇・ジェノヴァ連合艦隊プレヴェザでトルコ人に敗北 |

| 1541 | ゴンサーロ・ピサロのアマゾン探検.部下のオレリャーナ,河口まで航海 (1542) |

| 1543 | 三人のポルトガル人,種子島着 |

| 1545 | ボリビアのポトシ銀山発見,翌年メキシコでも大銀山発見 |

| 1553 | ウィロビーの北東航路探検 |

| 1565 | ウルダネータ,大圏航路によりフィリピンからメキシコまで航海 |

| 1567 | メンダーニャの太平洋航海.翌年ソロモン諸島発見 |

| 1568 | ジョン・ホーキンズ,サン・ファン・デ・ウルアでスペインの奇襲をうけて脱出 |

| 1570 | ドレイクのカリブ海スペイン基地の掠奪 |

| 1571 | レガスピ,マニラ市建設.キリスト教徒の海軍レパントでオスマン艦隊に勝利 |

| 1575 | フロビッシャー,北西航路探検の勅許を得る |

| 1577--80 | ドレイク,掠奪の世界周航をおこなう |

| 1578 | アルカサルーキヴィルでポルトガル軍モロッコ軍に大敗 |

| 1584--85 | ウォルター・ローリのヴァージニア植民計画 |

| 1586--88 | キャベンディシュの世界周航 |

| 1595 | ローリの第1次ギアナ探検.メンダーニャの太平洋探検,マルケサス諸島発見 |

| 1598 | ファン・ノールト,オランダ人として最初の世界周航 |

| 1599 | オランダ人ファン・ネック東インド航海 |

| 1600 | イギリス東インド会社設立.この頃ブラジルに砂糖産業が興り,アフリカ人奴隷の輸送始まる |

| 1605 | キロスの航海.ニュー・ヘブリデスまで |

| 1606 | キロク帰国後,あとに残されたトレス,ニュー・ギニア,オーストラリア間の海峡を発見し,マニラに向かう |

| 1610 | ハドソン,アニアン海峡を求めて行方不明になる |

| 1614 | メンデス・ピントの東洋旅行記『遍歴記』刊行 |

| 1615 | オランダ人スホーテンとル・メールの航海.ホーン岬発見 |

| 1617 | ローリ第2回ギアナ探検 |

| 1620 | メイフラワー号ニュー・イングランドに到着 |

| 1622 | インド副王の艦隊,モサンビケ沖でオランダ船隊の攻撃を受け壊滅 |

| 1623 | アンボイナ事件.オランダ人によるイギリス人,日本人の殺害.これ以後イギリス人は東インドの香料貿易から撤退し,インドに集中 |

| 1637 | オランダ人西アフリカのエルミナ奪取 |

| 1639 | マカオの対日貿易,鎖国のため不可能になる.タスマンの太平洋航海 |

| 1641 | オランダ人マラッカ奪取 |

| 1642--43 | タスマン,オーストラリアの輪郭を明らかにする |

| 1645 | オランダ人セント・ヘレナ島占領 |

| 1647 | オランダ,アンボイナ島完全占領.カサナーテのカリフォルニア探検 |

| 1648 | セミョン・デジニョフ,アジア最北東端の岬(デジニョフ岬)に到達.ただしベーリング海峡の存在には気がつかなかった.ウェストファリア条約の締結による三十年戦争の終わり.オランダの独立承認される |

hellog ではこれまでも関連する年表を多く掲載してきた.大航海時代との関連で,以下のリンクを挙げておこう.

・ 「#2371. ポルトガル史年表」 ([2015-10-24-1])

・ 「#3197. 初期近代英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-27-1])

・ 「#3478. 『図説イギリスの歴史』の年表」 ([2018-11-04-1])

・ 「#3479. 『図説 イギリスの王室』の年表」 ([2018-11-05-1])

・ 「#3487. 『物語 イギリスの歴史(上下巻)』の年表」 ([2018-11-13-1])

・ 「#3497. 『イギリス史10講』の年表」 ([2018-11-23-1]) を参照.

・ 増田 義郎 『図説大航海時代』 河出書房新社,2008年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow