2014-03-30 Sun

■ #1798. Australia における英語の歴史 [history][australian_english][rp][map]

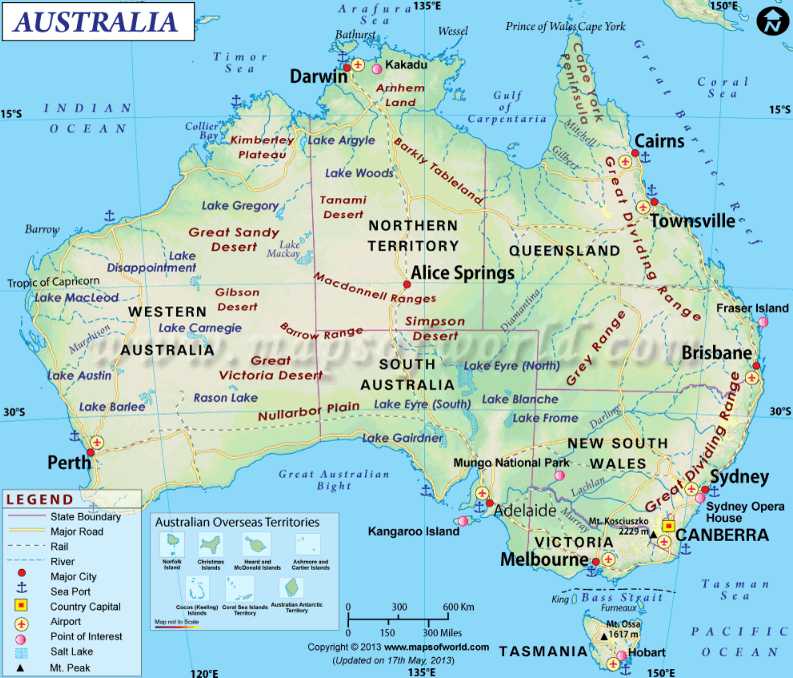

「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]),「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]),「#1733. Canada における英語の歴史」 ([2014-01-24-1]) に続き,オーストラリアの英語の歴史を概観する.以下,Fennell (246--47) 及び Svartvik and Leech (98--105) に依拠する.

ヨーロッパ人として最初にオーストラリア大陸にたどり着いたのは16世紀のポルトガル人とオランダ人の船乗りたちで,当初,この大陸は Nova Hollandia と呼ばれた(Australia は,ラテン語の terra australis incongita (unknown southern land) より).その後の歴史に重要な契機となったのは,1770年に Captain Cook (1728--79) が Endeavour 号でオーストラリアの海岸を航行したときだった.Cook はこの地のイギリスの領有を宣言し,New South Wales と名づけた.1788年,11隻からなる最初のイギリス囚人船団 the First Fleet が Arthur Phillip 船長の指揮のもと Botany Bay に投錨した.ただし,上陸したのは天然の良港とみなされた Port Jackson (現在の Sydney)である.この日,1月26日は Australia Day として知られることになる.

この最初の千人ほどの人々とともに,Sydney は流刑地としての歩みを始めた.19世紀半ばには13万人もの囚人がオーストラリアに送られ,1850年にはオーストラリア全人口は40万人に達し,1900年には400万人へと急増した(現在の人口は約2千万人).この急増は,1851年に始まったゴールドラッシュに負っている.移民の大多数がイギリス諸島出身者であり,とりわけロンドンとアイルランドからの移民が多かったため,オーストラリア英語にはこれらの英語方言の特徴が色濃く残っており,かつ国内の方言差が僅少である.この言語的均一性は,アメリカやカナダと比してすら著しい(「#591. アメリカ英語が一様である理由」 ([2010-12-09-1]) を参照).

1940年代までは,オーストラリアのメディアでは RP (Received Pronunciation) が広く用いられていた.しかし,それ以降,南西太平洋の強国としての台頭と相まって,オーストラリア英語が自立 (autonomy) を獲得してきた.Australian National Dictionary, Macquarie Dictionary, Australian Oxford Dictionary の出版も,自国意識を高めることになった.その一方で,ここ数十年間は,間太平洋の関係を反映して,オーストラリア英語にアメリカ英語の影響が,特に語彙の面で,顕著に見られるようになってきた.第2次世界大戦後には,南欧,東欧,アジアなどの非英語国からの移民も増加し,こうした移民たちがオーストラリア英語の民族的変種を生み出すことに貢献している.

オーストラリア英語の特徴は,主として語彙に見られる.植民者や土着民との接触を通じて,オーストラリア特有の動物や文化の項目について多くの語彙が加えられてきた.オーストラリアに起源を有する語彙項目や語彙は1万を超えるといわれるが,いくつかを列挙してみよう.dinkum (genuine, right), ocker (the archetypal uncultivated Australian man), sheila (girl), beaut (beautiful), arvo (afternoon), tinnie (a can of beer), barbie (barbecue), bush (uncultivated expanse of land remote from settlement), esky (portable icebox), footpath (pavement), g'day (good day), lay-by (buying an article on time payment), outback (remote, sparsely inhabited Australian hinterland), walkabout (a period of wandering as a nomad), weekender (a holiday cottage).

発音の特徴の一端については,「#402. Southern Hemisphere Shift」 ([2010-06-03-1]) を参照.オーストラリアにおける言語事情については,Ethnologue より Australia を参照.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2014-03-21 Fri

■ #1789. インドネシアの公用語=超民族語 [language_planning][map][history]

2億4千万の人口を要する東南アジアの大国インドネシアは,世界有数の多言語国家でもある.「#401. 言語多様性の最も高い地域」 ([2010-06-02-1]) で示したとおり,国内では700を超える言語が用いられており,言語多様性指数は世界第2位の0.816という高い値を示す.この国の公用語はマライ語 (Malay) を基礎におく標準化されたインドネシア語 (Bahasa Indonesia) だが,この言語は同国で最も多くの母語話者を擁する言語ではない(約2300万人).最大の母語話者数をもつ言語派は主としてジャワ島で広く話されるジャワ語 (Javanese) で,こちらは約8400万人によって用いられている.マライ語がインドネシアにおいて公用語=超民族語として機能している背景には,部分的には国によるインヴィトロな言語政策が関与しているが,主として自然発生してきたというインヴィヴォな歴史的経験が重要な位置を占めている.

母語としてのマライ語は,ボルネオの沿岸地帯,スマトラ東岸,ジャワのジャカルタ地域などのジャワ海に面した沿岸地域で話されている.また,隣国シンガポールやマレーシアでもマライ人により話されており,島嶼域一帯の超民族語として機能している.この分布は,マライ語が海上交易のために海岸の各港で発達してきた歴史をよく物語っている.詳しい分布地図については,Ethnologue の Indonesia より,Maps を参照されたい.

カルヴェ (86--89) によると,マライ語がインドネシアの公用語として採用されることになった淵源は,民族解放闘争初期の1928年の政治的決定にある.スカルノ率いるインドネシア国民党は,オランダによる占領に対し,自らの独立性を打ち出すためにマライ語を国を代表する言語として採用することを決定した.国家としての独立はまだ先の1945年のことであり,1928年当時の決定は,現実的というよりは多分に象徴的な性格を帯びた決定だった.しかし,独立後,この路線に沿って言語計画が着々と進むことになった.権威ある政治家や文学者が,多大な努力を払って規範文法や辞書を編纂し,標準化に尽力した.結果として,インドネシア語は,行政,学問,文学,マスメディアの言語として幅広く用いられる国内唯一の言語となった.

母語話者数が最大ではないマライ語がインドネシアの公用語=超民族語として受け入れられてきたのには,上記のような独立前後の言語計画が大きく関与していることは疑いようがない.しかし,その言語計画こそインヴィトロではあるが,すでにインヴィヴォに培われていたマライ語の超民族的性格を活かしたという点では,自然の延長線上にあった.先に非政治的な要因,すなわち昨日の記事「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]) の言葉でいえば地理的,経済的,都市の要因により超民族語として機能していたものを,人為的に同じ方向へもう一押ししてあげたということだろう.

インドネシア語は,言語計画の成功例として,多言語状態にある世界にとって貴重な資料を提供している.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,林 正寛 訳 『超民族語』 白水社〈文庫クセジュ〉,1996年.

2014-02-27 Thu

■ #1767. 固有名詞→普通名詞→人称代名詞の一部と変化してきた guy [etymology][history][personal_pronoun][semantic_change]

先日の記事「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1]) で触れたが,イギリスでは11月5日は Bonfire Night あるいは Guy Fawkes Night と呼ばれ,花火や爆竹を打ち鳴らすお祭りが催される.

James I の統治下の1605年同日,プロテスタントによる迫害に不満を抱くカトリックの分子が,議会の爆破と James I 暗殺をもくろんだ.世に言う火薬陰謀事件 (Gunpowder Plot) である.主導者 Robert Catesby が募った工作員 (gunpowder plotters) のなかで,議会爆破の実行係として選ばれたのが,有能な闘志 Guy Fawkes だった.11月4日の夜から5日の未明にかけて,Guy Fawkes は1トンほどの爆薬とともに議会の地下室に潜み,実行のときを待っていた.しかし,その陰謀は未然に発覚するに至った.5日には,James I が,ある種の神託を受けたかのように,未遂事件の後始末としてロンドン市民に焚き火を燃やすよう,お触れを出した.なお,gunpowder plotters はすぐに捕えられ,翌年の1月末までに Guy Fawkes を含め,みな処刑されることとなった.

事件以降,この日に焚き火の祭りを催す風習が定着していった.17世紀半ばには,花火を打ち上げたり,Guy Fawkes をかたどった人形を燃やす風習も確認される.本来の趣旨としては,あのテロ未遂の日を忘れるなということなのだが,趣旨が歴史のなかでおぼろげとなり,現在の風習に至った.Oxford Dictionary of National Biography の "Gunpowder plotters" の項によれば,次のように評されている. * * * *

. . . the memory of the Gunpowder Plot, or rather the frustration of the plot, has offered a half-understood excuse for grand, organized spectacle on autumnal nights. Even today, though, the underlying message of deliverance and the excitement of fireworks and bonfires sit alongside the tantalizing what-ifs, and a sneaking respect for Guy Fawkes and his now largely forgotten coconspirators.

さて,Guy という人名はフランス語由来 (cf. Guy de Maupassant) だが,イタリア語 Guido などとも同根で,究極的にはゲルマン系のようだ.語源的には guide や guy (ロープ)とも関連する.この固有名詞は,19世紀に,「Guy Fawkes をかたどった人形」の意で用いられるようになり,さらにこの人形は奇妙な衣装を着せられることが多かったために,「奇妙な衣装をまとった人」ほどの意が発展した.さらに,より一般化して「人,やつ」ほどの意味が生じ,19世紀末にはとりわけアメリカで広く使われるようになった.固有名詞から普通名詞へと意味・用法が一般化した例の1つである.この意味変化を Barnhart の語源辞書の記述により,再度,追っておこう.

guy2 n. Informal. man, fellow. 1847, from earlier guy a grotesquely or poorly dressed person (1836); originally, a grotesquely dressed effigy of Guy Fawkes (1806; Fawkes, 1570--1606, was leader of the Gunpowder Plot to blow up the British king and Parliament in 1605). The meaning of man or fellow originated in Great Britain but became popular in the United States in the late 1800's; it was first recorded in American English in George Ade's Artie (1896).

口語的な "fellow" ほどの意味で用いられる guy は,20世紀には you guys の形で広く用いられるようになってきた.you guys という表現は,「#529. 現代非標準変種の2人称複数代名詞」 ([2010-10-08-1]) やその他の記事 (you guys) で取り上げてきたように,すでに口語的な2人称複数代名詞と呼んで差し支えないほどに一般化している.ここでの guy は,人称代名詞の形態の一部として機能しているにすぎない.

あの歴史的事件から400年余が経った.Guy Fawkes の名前は,意味変化の気まぐれにより,現代英語の根幹にその痕跡を残している.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

2014-02-10 Mon

■ #1750. bonfire [etymology][semantic_change][phonetics][folk_etymology][johnson][history][trish]

昨日の記事「#1749. 初期言語の進化と伝播のスピード」 ([2014-02-09-1]) で,Aitchison の "language bonfire" の仮説を紹介したが,この bonfire (焚き火)という語の語誌が興味深いので触れておきたい.意味と形態の両方において,変化を遂げてきた語である.

この語の初出は15世紀に遡り,bonnefyre, banefyre などの綴字で現れる.語源としては比較的単純で,bone + fire の複合語である.文字通り骨を集めて野外で火を焚く,おそらくキリスト教以前に遡る行事を指していたようで,「宗教的祭事・祝典・合図などのため野天で焚く大かがり火」を意味した. 黒死病の犠牲者の骨を山のように積んで燃やす火のことでもあり,火あぶりの刑や焚書に用いる火のことでもあった.Onians (268fn) によると,骨は生命の種と考えられており,それを燃やすことで豊饒,多産,幸運が得られると信じられていたともいう.ラテン語 ignis ossium,フランス語 feu d'os などの対応語句がある.初期の例は,MED bōn-fīr を参照.

16世紀からは第1音節がつづまった bonfire の綴字が普及するにつれて bone の原義が忘れられるようになり,一般化した語義「焚き火」「ゴミ焚き」が現れてくる.ただし,スコットランドでは,OED bonfire, n. の語源欄にあるように,元来の綴字と原義が1800年頃まで保たれていたようだ ("In Scotland with the form bane-fire, the memory of the original sense was retained longer; for the annual midsummer 'banefire' or 'bonfire' in the burgh of Hawick, old bones were regularly collected and stored up, down to c1800.") .ほかにも近代の方言形では長母音を示す綴字が残っている (see "bonefire" in EDD Online) .

第1要素の bon が何を表すのか不明になってくると,民間語源風の解釈が行われるようになり,1755年には Johnson の辞書ですら次のような解釈を示した.

BO'NFIRE. n. s. [from bon, good, Fr. and fire.] A fire made for some publick cause of triumph or exultation.

だが,複合語の第1要素がこのように短縮するのは珍しいことではない.もともとの長母音が,複合により語全体が長くなることへの代償として,短母音化するという音韻過程は,gospell (< God + spell), holiday (< holy + day), knowledge (< know + -ledge), Monday (< moon + day) などで普通に見られる.

bonfire といえば,イギリスでは11月5日に行われる民間行事 Bonfire Night あるいは Guy Fawkes Night が有名である.1605年11月5日,カトリック教徒が議会爆破と James I 暗殺をもくろんだ火薬陰謀事件 (Gunpowder Plot) が実行される予定だったが,計画が前日に露見し,実行者とされる Guy Fawkes (1570--1606) が逮捕された.以来,陰謀の露見と国王の無事を祝うべく,街頭で大きなかがり火を燃やし,Guy Fawkes をかたどった人形を燃やし,花火をあげる習俗が行われてきた.

・ Onians, Richard Broxton. The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time, and Fate. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1954.

2014-02-07 Fri

■ #1747. 英語を公用語としてもつ最小の国 [austronesian][esl][history]

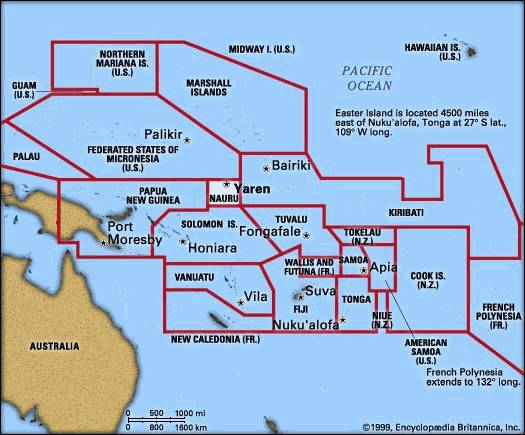

標記の国がどこか分かるだろうか.答えは,ナウル共和国 (Republic of Nauru) である.南太平洋,赤道のすぐ南に浮かぶ21平方キロメートルの珊瑚礁の島で,人口は1万人ほどである.

Ethnologue の Nauru によると,オーストロネシア語族に属する Nauruan や,Chinese Pidgin English や他の移民言語なども話されているが,英語が事実上の公用語といってよい.

ナウルのみならず南太平洋の島嶼国の多くは,公用語として英語を採用しており,世界の英語使用の伝統的な分類によると ESL (English as a Second Language) 諸国である.「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]),「#1475. 英語と言語に関する地図のサイト」 ([2013-05-11-1]),「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]),「#1591. Crystal による英語話者の人口」 ([2013-09-04-1]) から拾い出せば,Nauru と多かれ少なかれ似たような言語状況にある島国として the Federated States of Micronesia (FSM), Fiji, Kiribati, the Marshall Islands, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu の名前が挙がる.この地域の近代史は地域内でも様々ではあるが,ヨーロッパの航海士による「発見」,西欧の列強による利用と搾取,日本軍による占領,欧米の委任統治を経ての独立などによって特徴づけられる場合が多い.

ナウル共和国は,島の周囲がわずか19kmの,世界で3番目に小さな国である.西洋との接触は,1798年にイギリスの捕鯨船ハンター号がナウルを訪れたときに始まる.1830年代以降,捕鯨寄港地として機能し始め,1888年にはドイツの保護領となった.1907年からはイギリスの会社 Pacific Phosphate Company が,ドイツの行政機関との交渉の上,肥料や火薬の原料となるリン鉱石 (phosphate rock) の採掘を開始する.第1次世界大戦中にオーストラリア軍が島を占領し,1920年以降はイギリス,オーストラリア,ニュージーランド3国の委任統治領となる.1942年の日本軍による占領を経て,戦後は3国の委任統治に戻ったが,1968年には独立した.

ナウルは世界で最も純度の高いリン鉱石を産する国だが,現在は島の4/5を覆っていたリン鉱石の採掘は9割以上が終わり,枯渇寸前である.リン鉱石による莫大な利益により南太平洋諸国のなかでは高い生活水準を維持してきたが,今後の新しい産業育成が急務となっている.貿易相手としてはオーストラリアとニュージーランドが群を抜いている.歴史的にいえば,ナウルは,リン鉱石によってイギリスの注目を引き,列強どうしの戦争の勝者となった英語母語諸国の影響下に置かれることによって,英語という言語と関わってきたといえる.

なお,ナウルの東に位置する広大な島嶼国,キリバス共和国 (Republic of Kiribati) もリン鉱石の産地だったが,イギリスより独立した1979年にはすでに掘り尽くされていた.国土面積の約半分を占めるクリスマス島は,1777年のクリスマスイブに James Cook が訪れたことに由来するが,1956--58年にかけてイギリスが9回,1962年にアメリカが24回の核実験を行った地として知られる.キリバスでも英語が事実上の公用語であり,ナウルと比較される歴史をもっているといえる.

ナウルと並んで,ツバル (Tuvalu) も英語を公用語としてもつ最小の国の1つであるので,そちらも参照.

以上,石出 (22, 36--37) を参照して執筆した.

・ 石出 法太 『オセアニア日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来 第7巻 オセアニア』 岩崎書店,2003年.

2014-01-25 Sat

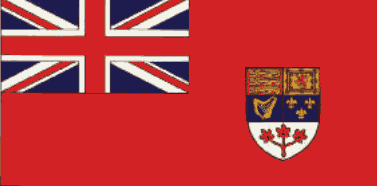

■ #1734. Canada の国旗と紋章 [vexillology][heraldry][history][bilingualism][canada]

昨日の記事「#1733. Canada における英語の歴史」 ([2014-01-24-1]) で,カナダにおける英語の歴史を概観した.そのなかで,カナダが1965年に国旗のデザインをカエデをかたどった現在のもの (Maple Leaf flag) に変更したことに触れた.National Symbols - Anthems and Symbols - Canadian Identity によると,それ以前のカナダの国旗としては様々なデザインがあったが,旗竿に近い上端の区画 (canton) に,英領であることを表わすものとして Union Jack が配されたものが多かった.例えば,1957年の時点では以下の左のものが採用されていた.

|  |

現在の国旗のデザイン(上掲右図)のカエデは,カナダの象徴として以前より用いられていたものであり,両側の縦縞は大西洋と太平洋を表わす.赤と白は,Union Jack を参照した歴代の配色でもある.1965年の国旗変更にあたっては,Union Jack を保持するものを含めいくつかの草案があったようだ.いずれにせよ,Maple Leaf flag の採用により,カナダ国民のイギリスからの独立意識はいっそう高まることになった.

一方,下に示したカナダの紋章は,より保守的な性格を保持している.「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]) で取り上げた英国の紋章 (The Royal coat of arms) を模したデザインだが,左上に Union Jack もあれば,右上及び中央の盾の中にはフランスとの関係を物語る金の fleurs-de-lis も描かれている.台座の白百合もフレンチ・コネクションを表わす.そして,当然ながらカエデの葉も各所に配されている.下部の銘 (motto) はラテン語で A MARI VSQVUE AD MARE (from sea through to sea) と書かれており,国旗の場合と同様に,太平洋と大西洋をつなぐ大陸国家であること示すものである.

なお,フランス系の伝統の濃い Quebec の州旗は fleurs-de-lis を配した,いかにもフランス的なデザインである.

国旗関連の話題としては,「#1697. Liberia の国旗」 ([2013-12-19-1]),「#1703. 南アフリカの植民史と国旗」 ([2013-12-25-1]) も参照.

2014-01-24 Fri

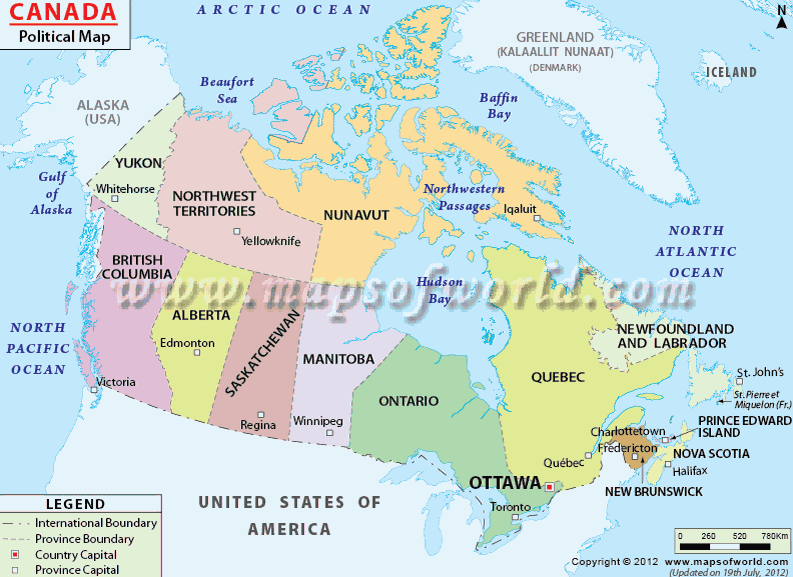

■ #1733. Canada における英語の歴史 [canadian_english][history][map][timeline][canada]

「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]),「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]),「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]) に引き続き,主たる英語圏の歴史シリーズとしてカナダを取り上げる.

カナダの地へは,今から1万年ほど前に,まずイヌイットが到来した.彼らは狩猟・漁労の生活を営んだ.紀元1000年頃,ヴァイキングたちがヨーロッパ人として初めてカナダに到着した.しかし,ヨーロッパ人による本格的なカナダの探検の開始は,コロンブスが新世界を発見した15世紀末を待たなければならなかった.

1497年,John Cabot (1425--99) は,イングランド王 Henry VII の許可を得て,アジアの富を求めてBristol を西へと出航した.Cabot が見つけたのはアジアではなくカナダの東海岸だったが,Cabot の航海は多くの船乗りの探検欲をそそり,その後のカナダの探検と開発に貢献することとなった.だが,実際のところ,Cabot が到着した頃のカナダ東海岸は,イギリス,フランス,スペイン,ポルトガルの漁師たちにはすでに鱈の漁場として知られていたようだ.

1534年,フランス王は Jacques Cartier (1491--1557) をアジア航路の発見のために送り出した.Cartier は Newfoundland を超えて,Saint Lawrence 湾へ入り込み,そこでイロコイ族 (Iroquois) から聞いた語で「村」を意味する kanata を書き留めている.これが Canada の起源とされる.こうしたカナダ探検を通じて,フランスはビーバーの毛皮貿易に商機を見いだし,カナダへの関与を深めていくことになった.New France と呼ばれることになったカナダ東部は1663年にフランス領となり,植民地人口は1万人ほどになっていた.彼らは,現在の約670万人のフランス系カナダ人の祖先である.フランスは,交易,探検,キリスト教の布教の旗印でミシシッピ川を下り,1682年にはメキシコ湾に到達していた.こうして,18世紀初頭の最盛期には,フランスは北米に広大な権益を確保するに至った.

一方,イングランド人も遅れてカナダへの権益を求め始めていた.16世紀後半には Newfoundland の St. John's に北米初の植民地を建設し,ハドソン湾会社 (Hudson's Bay Company) を設立してハドソン湾付近の交易を独占した.18世紀の間に英仏の対立は避けられなくなり,1754--63年にはフレンチ・インディアン戦争 (French and Indian War) で衝突.イギリスの勝利によりカナダの広大な領土が英植民地となった.この戦争の間に,New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, 南東 Quebec,東 Maine を含む Acadia から,数千というフランス系移民たちがアメリカ南部の Louisiana などへ追放されることになった.現在も Louisiana で話されているフランス語の変種 Cajun (< Acadian) の話し手は,当時のフランス系移民の末裔である.

アメリカ独立戦争に際して,イギリスに忠誠的だった王党派 (Loyalist) の人々は,アメリカに残ることを潔しとせず,4万人という規模で Nova Scotia へ,後に内陸部へと移住した.比較的文化程度の高い中産階級の人々がここまで大量に移民するということは,歴史上,まれである.さらに,England, Scotland, Ireland からの直接の移民もおこなわれ,カナダにおける英語人口が増えた.これらの大量の英語を話す移民により,英領北アメリカにおいてイギリス色の濃い Upper Canada (現在の Ontario)とフランス色の濃い Lower Canada (現在の Quebec)が区別されるようになった.第2次独立戦争ともいわれる1812年の英米間の戦いでは,Upper Canada が戦場となり,アメリカとカナダとの分離意識が強まることとなった.

1867年,カナダは Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, Quebec から成る英自治領となり,1931年には独立を達成.英連邦 (The Commonwealth of Nations) の一員として残るも,1965年には Union Jack を組み込んだ国旗を廃して,現在のカエデの国旗を採用.1982年には自前の憲法を制定し,完全に主権を獲得した.しかしながら,カナダは立憲君主制は保持しており,エリザベス女王を国家元首としている(カナダの紙幣にはエリザベス女王が描かれている).

現在,カナダは多言語国家である.カナダ人の約60%が英語母語話者,約20%がフランス語母語話者であり,ほかにも先住民や移民により計100以上の言語が話されている.

以上,主として Svartvik and Leech (90--95) を参照して執筆した.カナダにおける英語の広がりについては,「#1698. アメリカからの英語の拡散とその一般的なパターン」 ([2013-12-20-1]) および「#1701. アメリカへの移民の出身地」 ([2013-12-23-1]) も参照.

参考までに,ブライアン・ウィリアムズ (60--61) より,カナダ史の年表を掲げておく.

| 紀元前2000ごろ | イヌイットが北アメリカへやってくる. |

| 紀元前800ごろ | バフィン島でドーセット分化が誕生. |

| 紀元後800ごろ | 氷河が後退し,北アメリカで農耕がはじまる. |

| 1000ごろ | レイフ・エリクソンの率いるバイキングが北アメリカに上陸(おそらくニューファンドランド・ラブラドルと,もう1カ所). |

| 1020ごろ | バイキングの北アメリカ探検が終わる. |

| 1075ごろ | アラスカのチューレ・イヌイットが北極文化で優勢となる. |

| 1497 | ジョン・カボットがニューファンドランドとケープ・ブレトンに上陸. |

| 1534 | ジャック・カルティエがセント.・ローレンス川を探検し,セント・ローレンス湾の沿岸をフランス領と宣言する. |

| 1583 | ニューファンドランドがイギリス初の海外植民地となる. |

| 1627 | フランスが北アメリカにつくった植民地「ニューフランス」を統治するため,ニューフランス会社が設立される. |

| 1670 | ロンドンの貿易商たちがハドソン湾会社を設立.ハドソン湾を囲む地域の商業圏を支配する. |

| 1701 | 20年間の外交の末,38の先住民族国家がフランスと平和条約を結ぶ. |

| 1756 | 七年戦争で,大きさでも経済力でも勝るイギリスの植民地をニューフランスが獲得. |

| 1763 | パリ条約が結ばれ,七年戦争が終わる.ミシシッピ川の東にあったフランス領植民地はイギリスの領土になる.ニューフランスはケベック植民地と名称が変わる. |

| 1783 | モントリオールの毛皮商人たちがノースウェスト会社を設立.西部と北部を通って太平洋まで,交易所ができる. |

| 1791 | ケベックがローワー・カナダ(現在のケベック)とアッパー/カナダ(現在のオンタリオ)とに分けられる. |

| 1812--14 | 1812年戦争.五大湖では海戦がおこなわれ,ヨーク(現在のトロント)はアメリカ軍の攻撃を受けたが,アメリカのカナダ侵略の試みは失敗した. |

| 1821 | ハドソン湾会社とノースウェスト会社が合併し,何年もつづいていたはげしい競争が終わる. |

| 1841 | カナダ・イースト(ローワー・カナダ)とカナダ・ウェスト(アッパー・カナダ)がカナダ州として再び統合される. |

| 1867 | 英国領北アメリカ法により,英自治領カナダが誕生.ここにはオンタリオ,ケベック,ノバ・スコシア,ニューブランスウィックが含まれていた. |

| 1870 | マニトバ,つづいてブリティッシュ・コロンビア,プリンス・エドワード・アイランドが州になる. |

| 1885 | カナディアン・パシフィック鉄道が完成 |

| 1898 | ユーコン川上流でゴールドラッシュが起こる.ユーコンは準州の地位を与えられる. |

| 1905 | アルバータとサスカチェワンが州になる. |

| 1931 | ウェストミンスター憲章により,イギリスの自治領に完全な自治があたえられる. |

| 1947 | カナダとイギリスは,連合王国内で同等の地位をもつことになる. |

| 1949 | カナダは北大西洋条約機構の設立メンバーとなる.イギリスはニューファンドランドをカナダへ返還. |

| 1965 | それまでのイギリス色の濃い国旗に代わり,楓の葉のデザインの国旗ができる. |

| 1967 | モントリオールで万国博覧会が開かれ,イギリスではないカナダとしての自覚が生まれる. |

| 1968 | ケベックの完全な独立を勝ちとることを目的に,ケベック党が組織される. |

| 1970 | ケベック独立を訴える急進的分離独立主義のグループ,ケベック解放戦線がイギリスの商務官を誘拐,ケベックの大臣を殺害. |

| 1982 | カナダは完全な自由を得る.イギリスからすべての法的権利が移行された後,新憲法が制定される. |

| 1984 | ピエール・トルドー首相が引退し,次の選挙で進歩保守党のブライアン・マルルーニーが勝利. |

| 1992 | カナダ,アメリカ,メキシコが,北米自由貿易協定に調印する. |

| 1993 | マルルーニーが進歩保守党党首を辞任.その後をキム・キャンベルがカナダ初の女性首相として引き継いだ.しかしその数ヶ月後,首相はジャン・クレティエンに代わる. |

| 1995 | ケベックの州民投票で,わずか1%の差で独立が否決される. |

| 1998 | ケベックの大多数の住民が独立を望む場合,連邦政府の許可があって初めて独立できることを,カナダ最高裁が定めた. |

| 1999 | ヌナブトが準州になる.住民の多くが先住民族である準州として最初. |

| 2003 | トロントで,東南アジア以外で最大のSARS(新型肺炎)の大発生. |

| 2003 | ケベック州選挙で自由党がケベック党を破り,独立賛成派の党による支配が終わる. |

| 2003 | ジャン・クレティエンが10年間努めた首相の座を引退.後任はポール・マーティン. |

| 2006 | 保守党がカナダ政府の支配権を握る.スティーブン・ハーパーが首相に就任. |

・ ブライアン・ウィリアムズ 『ナショナルジオグラフィック 世界の国 カナダ』 ほるぷ出版,2007年.

・ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 144--49.

2014-01-10 Fri

■ #1719. Scotland における英語の歴史 [history][scots_english][ogham]

「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) と「#1718. Wales における英語の歴史」 ([2014-01-09-1]) に続き,スコットランドの英語の歴史を概観しよう (Fennell 191--95) .

スコットランド北西部にはピクト人 (the Picts) と呼ばれる民族が住んでいた.ピクト人がいったい何ものなのか,ケルト系の言語を話していたのか,あるいは非印欧語を話していたのか,不明な点は多いが,オガム文字 (ogham) を使って碑文を書いていたことが知られている.

一方,アイルランド人がブリテン北部を侵略し,ゲール語を持ち込んだことは確かである.彼らはローマ人に Scoti と呼ばれた.ピクト人と Scoti は融合し,ゲール語を話す Alba 王国を建国した.この王国を,アングロサクソン人は Scotia と呼んだ.これが Scotland という国名の起源である.Alba 王国は,9世紀後半には南西部へ勢力を拡げ,Dun Eideann (Edinburgh) を含み Tweed 川にまでいたる Lothian 一帯を支配下においた.ここにおいて,ゲール語は Northumbria 方言の英語と隣接することになった.11世紀前半,ゲール語話者であった Malcolm II (953?--1034) と Macbeth (?--1057) はアングロサクソン人との戦いに勝利し,これ以降,長い間,Northumbria は Scotland と結びつけられるようになった.

Macbeth を殺害した Malcolm III (1031?--93) は,王権をイングランド風に近代化しようとした.その結果として,スコットランド王国内で英語が威信を得ることとなった.したがって,スコットランドでは当初から英語が近代化の象徴とみなされていたのである.折しも William 征服王による圧政の最中で,多くのイングランド人がスコットランドへ逃げてきたために,領土内の英語話者数も増えた.

14世紀以降,スコットランドの Balliol, Bruce, Stewart 王家はいずれも Lowland に基盤を置いていたために,王国の中心地はそれまでのゲール語を話す Highland から英語の伝統の濃い Lowland へと移動した.14世紀後半には,Lowland の英語は文学語として花咲き,その地位は確実なものとなっていた.15世紀後半には,この英語は イングランドにおける Inglis とは異なる言語変種として Scottis と呼ばれるようになった.ややこしいことに,それ以前には Lowland の英語話者は,Highland のゲール語を指して "Scottish" と呼んでいたのである.ここでも,スコットランドのアイデンティティが英語を話す Lowland に移ったことが示されている.

しかし,この Scottis,すなわち現在は Older Scots と呼ばれるこの変種は,この国の書き言葉標準変種とはならなかった.15世紀から16世紀初期にかけて,Older Scots による文学は,Robert Henryson, William Dunbar, Gavin Douglas, Sir David Lyndsay などにより黄金期を迎えたが,書き言葉標準の地位はイングランド発の Chancery English に基づく変種に占められた.その理由としてはいくつかあるが,(1) Henryson や Dunbar などの書き表した英語が Chaucer の英語をモデルとしており,イングランドへの接近を示していたこと,(2) Older Scots は教育の言語となるほどまでには威信を得られなかったこと,(3) 印刷本などによりイングランドの英語がすでにスコットランド内で出回っていたこと,(4) 聖書が Older Scots へ翻訳されなかったことなどが関与しているだろう.

だが,最大の理由は,1531年にスコットランドが Flodden の戦いでイングランド軍に負け,続いて宗教改革の波に洗われたことだろう.宗教改革者はイングランドの英語で信仰告白し,聖書を読んだのである.また,1603年に James VI がイングランド王 James I として即位し,the Union of Crowns が成ると,スコットランド王家による Scots の支援は途絶えることとなった.1707年の the Union of Parliaments もその傾向に拍車をかけた.18世紀からは,Scots の使用は非難されるまでになった.

しかし,スコットランド人の間の親密な会話においては,Scots は生き残った.詩の言語としても命脈を保ち続け,18世紀後半に Robert Fergusson (1750--74), Robert Burns (1759--96), Sir Walter Scott (1771--1832) などの文人が輩出した.しかし,Scots の著しい復権にはつながらなかった.

20世紀には,Scottish National Dictionary や A Dictionary of the Older Scottish Tongue や Linguistic Atlas of Scotland など,Scots の辞書やその他の参考書も出版されるようになり,Scots の3度目の復権の試みに貢献しているように見えるが,今後どうなるかはわからない.1999年にスコットランドで約3世紀ぶりに議会が復活して以来,政治的意味合いも付されて Scots の役割が熱い議論の的となっている.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2014-01-09 Thu

■ #1718. Wales における英語の歴史 [history][welsh][ireland]

「#1715. Irelandにおける英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) に引き続き,Fennell (195--97) よりウェールズにおける英語の歴史を略述する.

Pembrokeshire 南部は,Henry I の時代の1108年に,英語を話すイングランド・フランドル人が植民化した.その証拠に,この地域には英語風の -ton をもつ地名が多い.The Gower Peninsula も中世の時代から英語化されていた.これらの南部地域は他のウェールズ語地域から切り離されて歴史を歩んできたようだ.

一方,中世の北ウェールズでは,スコットランドと同様に勅許自治都市が設けられ,それらの都市を中心に英語を話す市民が交易や商業を営んだ.都市部は英語,農村部はウェールズ語という分布は,中世から近代にかけて連綿と続いた.

16世紀の Tudor 朝はウェールズの併合を狙っており,その戦略の一環として,都市部の言語である英語の権威を法律により確保した.その結果,英語は教育の言語として行き渡ることになった.しかし,最も大きな衝撃は,1536年と1542年の Acts of Union だろう.このイングランドとの連合により,法律や行政における英語使用がウェールズで義務づけられ,Elizabeth I 時代においては英語を学ぶことが出世の機会につながった.宗教関係では,1563年に聖書と礼拝がウェールズ語に翻訳され,これはウェールズ語の保持に貢献したが,その反面ウェールズ語は政治の世界から締め出されることになった.

17--18世紀を通じて,ウェールズの英語化は徐々に進行していった.速度がゆっくりだったのは,個人のバイリンガルこそ増えたものの,英語共同体とウェールズ語共同体が混ざり合うことが少なかったからである.しかし,19世紀は産業革命と教育法 (1881) の効果で,労働者階級も英語を話す機会が増え,英語の威信が高まる一方でウェールズ語は汚名を着せられるようになった.この時代,出稼ぎ労働者がウェールズ南東部へやってきたが,その出身地は当初はウェールズ西部や北部だったものの,じきにイングランドに変わった,1901年までには,イングランド出身者はその2/3以上となっていたという.これにより,南東部の英語の浸透とウェールズ語の衰退が進行した.ウェールズにおいて英語のモノリンガルは1921年で63%,1981年で81%と推移した.現在ではモノリンガルのウェールズ語話者はいない.

現在,ウェールズ語復興の運動が進められており,BBC放送や文学の媒体としてウェールズ語が用いられる機会はあるが,今後どうなるのかは未知数である.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2014-01-06 Mon

■ #1715. Ireland における英語の歴史 [irish][ireland][irish_english][history][map]

Fennell (198--200) を要約する形で,アイルランドにおける英語使用の歴史について略述する.アイルランドにおける英語の影響を歴史的に記述する上で,重要な時期が3つある.1つは,アイルランドにアングロ・ノルマン軍を送り込んだ Henry II (1133--89) の治世下の1171年である.しかし,このときには英語は威信を得られず,じきにアイルランド語話者によりアイルランド化されてしまった.1366年に Statutes of Kilkenny により英語の地位を補強する施策がなされたが,効果は出なかった.1550年代に宗教改革への反発から,プロテスタントを象徴する英語に対してカトリックを象徴するアイルランド語という構図が作り出され,16世紀中,アイルランドにおける英語の立場は風前の灯だった. *

しかし,続く17--18世紀は,英語の影響に関する第2期として重要な時期となった.この時期,イングランド人はプランテーションを建設することによりアイルランドを植民地化した.18世紀にはアイルランドの都市部では英語の威信が高まり,アイルランドの支配層も威信を求めて英語を学ぶようになった.独立の動きがあった1790年代には,すでに多くのアイルランド人が英語を話すまでになっていた.

決定的な影響を及ぼした第3期は,1800年の連合法 (Act of Union) によりアイルランドがイギリスに併合されて以降の時期である.英語は威信の象徴となり,反対にアイルランド語は発展の妨げと意識されるようになった.貴族の子弟は子供をイングランドに送って教育するまでになった.20世紀初期には J. P. Synge, Sean O'Casey, W. B. Yeats などがアイルランド英語による文学活動で成功を収め,英語の威信はいや増しに高まった.1800年の時点ではアイルランド人口の過半数がアイルランド語を母語としていたが,1851年にはその比率は23%まで減じ,さらに1900年には5%にまで落ちていた.1900年には,実に85%を超える人口が英語の単一言語話者となっていたのである.19世紀に英語話者比率が著しく増加した背景として,4つの要因が考えられる (Fennell 199) .

(1) the expansion of the railways out from English-speaking Dublin and Belfast;

(2) the spread of education, first in unofficial 'hedge' schools and then in the national schools from 1831, where English was promoted and the use of Irish actively discouraged;

(3) dramatic demographic change caused by famine and the massive emigration to America and other countries from 1830 to 1850. The famine particularly decimated the Irish-speakers in the west of Ireland, possibly halving the number of speakers.

(4) the association of English with progress, modernization and an international voice. . . . [E]ven nationalist politicians in Ireland preached their message in English, in the knowledge that it would bring them a wider audience.

1916年のイースター蜂起の後になって,アイルランド語がアイルランドのアイデンティティとしてみなされるようになったが,英語の基盤はすでに盤石となっていた.現在も,アイルランドのEUにおける立場は英語国としての立場に負っているし,Dublin の国際都市としての名声も英語に負っているともいえるのである.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2014-01-05 Sun

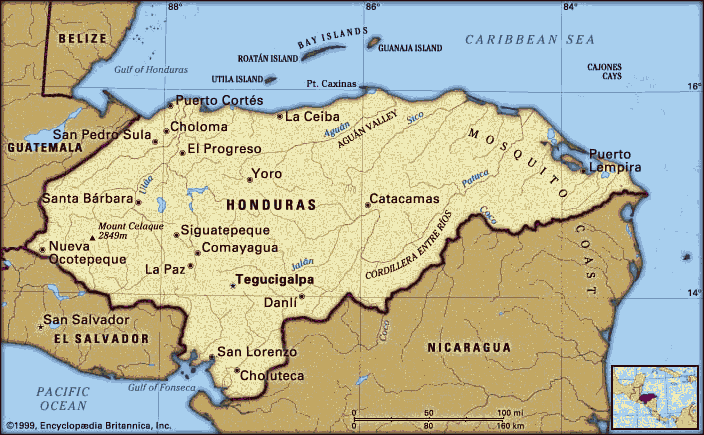

■ #1714. 中米の英語圏,Bluefields と Puerto Limon [history][caribbean][map]

昨日の記事「#1713. 中米の英語圏,Bay Islands」 ([2014-01-04-1]) に引き続き,中米における英語圏について.今日は,Bluefields (Nicaragua) と Puerto Limón (Costa Rica) の英語事情に注目したい.

Nicaragua のカリブ海に面した港町 Bluefields は,British West Indian, Nicaraguan ladino, Miskito (Afro-Indian) の人々を混合させた多文化の地である.アフリカ系ヨーロッパ人は英語を母語として話し,それ以外は程度の差はあれスペイン語を話す.Nicaragua のカリブ海岸は19世紀半ばまでイギリスの支配下にあり,同種の周辺地域と同様に,英領西インド諸島を経由してやってきたアフリカ人やヨーロッパ人が住みつくことが多かった.現在,その子孫たちが英語を話していることになる.Bluefields の英語話者集団は,昨日の Bay Islands の英語話者集団と同様に,スペインを話す国内の多数派集団とよりも,周辺諸国の英語圏諸地域との連携のほうが強い(以上,Lipski, pp. 194--95 より).

次に,Costa Rica のカリブ海岸に面する Puerto Limón に話を移そう.「#1702. カリブ海地域への移民の出身地」 ([2013-12-24-1]) や「#1711. カリブ海地域の英語の拡散」 ([2014-01-02-1]) の年表で示したが,Puerto Limón の英語使用の歴史は,Bay Islands や Bluefields に比べて遅めである.この町の英語話者の先祖は,1871年以降に鉄道建設のために Jamaica などから連れてこられた大量の黒人労働者である.彼ら労働者たちは,一般の Costa Rica 国民からは隔離され,その後も現在に至るまで融合したとは言いがたい.Puerto Limón の英語話者比率は,Bay Islands や Bluefiedls に比べて低いが,英語による教育の機会などは与えられている(以上,Lipski, pp. 195--96 より).

昨日と今日の記事で Bay Islands, Bluefields, Puerto Limón など一般には知られていない中米の英語圏を話題にしたのは,母語としての英語が社会の少数派によって話されている地域が,現代世界に存在するという事実に注意を向けたかったからである.上記のいずれの地でも,英語の社会的な立場は,威信のある周囲の多数派言語であるスペイン語の圧力により,相対的に低い.一般的には英語は現代世界において威信のある言語であるということはできるかもしれないが,例外なくどこでもそうであるわけではない,という点は認識しておく必要がある.

・ Lipski, John M. "English-Spanish Contact in the United States and Central America: Sociolinguistic Mirror Images?" Focus on the Caribbean. Ed. M. Görlach and J. A. Holm. Amsterdam: Benjamins, 1986. 191--208.

2014-01-04 Sat

■ #1713. 中米の英語圏,Bay Islands [history][caribbean][map]

中南米は植民史により英語ではなくスペイン語やポルトガル語が優勢の地域ではあるが,カリブ海に臨む中米諸国には英語が母語として話されている地域が点在している.これは,19世紀半ば,英植民地における奴隷制廃止に伴って生じた経済危機を受けて,地域の人口が移動したことに由来する.現在,公用語として英語を採用している Belize のほかにも,Bay Islands (Honduras), Bluefields を主とするカリブ海岸地域や Corn Islands (Nicaragua), Puerto Limón (Costa Rica), Livingston や Puerto Barrios (Guatemala),San Andrés と Providencia (Columbia),Bocas del Toro や Colón (Panama) などにおいて,英語が母語として話されている.今回は,Honduras の例を見てみよう.

Honduras 北東岸は Costa de Mosquitos と呼ばれており,人口は多くないが英語ベースのクレオール語を話すインディアン民族が住んでいる.北岸地域は La Costa Norte と呼ばれており,クレオール英語を話す黒人を含むいくつかの少数民族が住んでいる.その沖合に浮かぶ Islas de la Bahía (Bay Islands) では,1830年代にカリブ海の Cayman Islands から移民してきた人々の子孫が住んでおり,近年は本土からのスペイン語話者も移住してきているものの,英語が主たる母語として話されている(「#1702. カリブ海地域への移民の出身地」 ([2013-12-24-1]) 及び「#1711. カリブ海地域の英語の拡散」 ([2014-01-02-1]) の移民年表を参照).アメリカからの観光客にも人気が高い.

歴史的には Bay Islands は17世紀より海賊の温床であった.所有者を何度も変えてきたが,実質的に外から支配されることはなかったといってよい.現在,島民の大多数が黒人も白人も英語を母語として話しており,スペイン語の知識はあまりない.彼らは,島外に出るときには,本土を訪れるというよりもアメリカや西インド諸島の英語圏 (特に先祖の出身地である Jamaica や Cayman Islands)を訪れることのほうが多く,ホンジュラス本土との関係は比較的うすい.ただし,上記の現状は1986年の Lipski (193--94) に依拠したものなので,すでに古い情報になっているかもしれないことを断っておきたい.

・ Lipski, John M. "English-Spanish Contact in the United States and Central America: Sociolinguistic Mirror Images?" Focus on the Caribbean. Ed. M. Görlach and J. A. Holm. Amsterdam: Benjamins, 1986. 191--208.

2014-01-02 Thu

■ #1711. カリブ海地域の英語の拡散 [geography][geolinguistics][history][timeline][caribbean]

カリブ海の英語の分布について,「#1679. The West Indies の英語圏」 ([2013-12-01-1]),「#1680. The West Indies の言語事情」 ([2013-12-02-1]),「#1702. カリブ海地域への移民の出身地」 ([2013-12-24-1]) で取り上げてきた.この地域の言語事情は実に複雑であり,主として社会言語学的な関心から "Caribbean linguistics" という名で研究が進められている.

英語事情をとってみても,移民の歴史,英語が拡散した歴史,pidgin や creole と標準英語の社会言語学的な関係,スペイン語など他の主要言語との共存など,問うべき課題は多い.問題の多様さと複雑さの背景には,歴史自体の多様さと複雑さがあるのだが,Holm (1) は3点を指摘している.その主旨を示すと,(1) この地域の英語の歴史は,個々の島や領土ごとの複数の英語史から成っており,1つの歴史にまとめることが難しい,(2) この地域の英語の拡散史は,イギリスの政治的権力の拡散史とは必ずしも一致していない,(3) この地域の伝統的な歴史記述は,政治史や経済史が主であり,言語史は pidgin や creole に付されていた否定的な評価ゆえに顧みられることが少なかった.(3) については現在では事情は変わってきているのだろうが,(1) と (2) はいかんともしがたい.(2) についていえば,例えば St. Lucia や Dominica は旧英国植民地だが,現在英語は概して第2言語として話されるにすぎない.一方,旧英国植民地ではないコスタリカの Puerto Limón やドミニカ共和国の the Samaná Peninsula では,現在英語が母語として話されている,などの事情がある.

この地域の移民史と英語拡散史の一端を「#1702. カリブ海地域への移民の出身地」 ([2013-12-24-1]) の記事でみたが,島・領土ごとに情報をまとめた資料が Holm の補遺 (18--19) に与えられていたので,それを示しておきたい.約30年前の古い情報ではあるが,移民の出身地,Holm 執筆当時に得られた人口などがまとめられており,地域の英語事情の概観を得るのに参考にはなるだろう(表中の人口欄の「---」は,他の行に算入されていることを示す).

| Date of Settlement | Territory | Settled from | Current Population |

|---|---|---|---|

| 1609 | Bermuda (Atlantic) | Britain, Africa | 55,000 |

| 1624 | St. Kitts (Leewards) | Britain, Africa, Ireland | 40,000 |

| 1627 | Barbados | Britain, Africa, Ireland | 280,000 |

| 1628 | Nevis (Leewards) | St. Kitts, Ireland | 15,000 |

| 1628 | Barbuda (Leewards) | St. Kitts, Ireland | 1,100 |

| 1631 | St. Martin (Dutch Ww.) | Leewards, Holland, France | 10,000 |

| 1631 | Providence (West Car.) | Britain, Bermuda, New England | 4,000 |

| 1631? | San Andrés (West Car.) | uncertain | 4,000 |

| 1632 | Antigua (Leewards) | St. Kitts | 74,000 |

| 1633 | Montserrat (Leewards) | St. Kitts, Ireland | 12,000 |

| 1636 | St. Eustatius (D. Ww.) | Leewards, Holland | 1,000 |

| 1640 | Saba (Dutch Windwards) | St. Eustatius, Leewards | 1,000 |

| 1648 | Bahamas (Eleuthera) | Bermuda | 240,000 |

| 1650 | Anguilla (Leewards) | Leewards | 6,500 |

| 1651 | Suriname (S. America) | Barbados (Sranan 1st lang.: 125,000) | 404,000 |

| 1655 | Jamaica | Barbados, Leewards, Suriname, Bermuda | 2,215,000 |

| 1666 | British Virgin Is. | Leewards | 12,000 |

| 1670 | Cayman Is. (West Car.) | Britain, Jamaica | 16,000 |

| 1670 | Carolina | Britain, Jamaica, Barbados, Bermuda, Bahamas | Gullah: 250,000 |

| 1672 | St. Thomas (Virgin Is.) | Leewards, Dutch Windwards, Denmark | --- |

| 1678 | Turks and Caicos | Bermuda | 7,000 |

| 1684 | St. John (Virgin Is.) | St. Thomas | --- |

| to 1715 | Saramaccan (Suriname) | Coastal plantations | (20,000) |

| from 1715 | Djuka (Suriname) | Coastal plantations | (16,000) |

| ca. 1730 | Miskito Coast (C.A.) | Belize, Jamaica | 40,000 |

| 1733 | St. Croix (Virgin Is.) | Leewards, St. Thomas | --- |

| 1740's | (British) Guyana | Barbados, Leewards | 832,000 |

| from 1760 | Aluku (Fr. Guiana) | Coastal plantations of Suriname | --- |

| 1763 | Dominica (Br. Windw.) | French Antilles (French Creole) | |

| 1763 | St. Vincent (Br. Ww.) | Leewards, Barbados | 112,000 |

| 1763 | Grenada (Br. Windw.) | Fr. Antilles, Leewards, Barbados | 108,000 |

| 1763 | Tobago | ? | --- |

| from 1780 | southern Bahamas | U.S. South | --- |

| 1786 | Belize | Miskito Coast | 150,000 |

| 1786 | Andros, Bahamas | Miskito Coast | --- |

| 1797 | Trinidad | Windwards, Barbados, Bahamas | 1,150,000 |

| 1815 | St. Lucia | French Antilles (French Creole) | |

| from 1824 | Samaná, Dominican Rep. | U.S. freedmen | 8,000 |

| 1827 | Bocas del Toro, Panama | San Andrés | --- |

| 1830's | Bay Islands, Honduras | Cayman Islands | 10,000 |

| 1849 | Nacimiento, Mexico | Afro-Seminoles | 300? |

| from 1850 | Rama, east Nicaragua | Miskito Coast | 300? |

| 1870 | Bracketville, Texas | Nacimiento Afro-Seminoles | 300? |

| 1871 | Puerto Limón, Costa Rica | Jamaica, Eastern Caribbean | 40,000 |

| 1898 | Puerto Rico | United States | 100,000? |

| 1904--14 | Panama | Jamaica, Eastern Caribbean | 100,000? |

| 1917 | Virgin Islands | United States | total: 100,000 |

| total: 6,398,500 | |||

・ Holm, J. A. "The Spread of English in the Caribbean Area." Focus on the Caribbean. Ed. M. Görlach and J. A. Holm. Amsterdam: Benjamins, 1986. 1--22.

2013-12-25 Wed

■ #1703. 南アフリカの植民史と国旗 [south_africa][history][afrikaans][vexillology]

南アフリカ (South Africa) では,1/10ほどの国民が英語を母語として話している.その意味では ENL (English as a Native language) 国といってよいが,Afrikaans, Xhosa, Zulu ほか多くの言語が国民によって用いられており,英米のような ENL 国とは状況が異なる(「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]) を参照).南アフリカで話されている英語変種については,「#408. South African English と American English の変種構成の類似」 ([2010-06-09-1]) で簡単に取り上げたが,今日は同国植民史と国旗の話をしたい.

1488年,ポルトガルの航海士 Bartholomew Diaz (1450?--1500) が喜望峰 (Cape of Good Hope) を周回してアジアへと向かう航路を,ヨーロッパ人として初めて開拓した.その後,多くのヨーロッパ船がこの航路を往来したが,17世紀初頭にはオランダとイギリスがこの航路のポルトガルによる独占支配に挑戦するようになった.1652年,オランダ東インド会社が,船舶のための供給基地として Table Bay (現在の Cape Town)に植民地を建設した.オランダ人植民者はオランダ語で農民を意味する Boer と呼ばれるようになり,後に Afrikaner とも呼称された.彼らはアフリカ各地,インド,マレーシアなどからの労働者を使役し,農業を営んで内陸部へ進出していった.そして,Khoekhoe や San などの先住民族と衝突すると,打ち負かしていった.

1795年,イギリスが Cape 植民地をオランダから奪い,1814年に買い取った.1820年,イギリスは,ボーア人とコサ族 (Xhosa) との紛争に割って入り,両者の新植民地を建設した.これによりイギリスの支配権は強まったが,地域の不安は増した.1830年代から40年代初頭にかけて,反抗するボーア人が Cape 植民地を脱出し,北部への移住 (the Great Trek) を開始した.結果として,1850年代にボーア人によりトランスヴァール国 (Transvaal) とオレンジ自由国 (Orange Free State) が建国された.

19世紀後半,金山が発見されると,イギリス人やドイツ人がこの地に押し寄せた.イギリス植民地 Natal とボーア人の Transvaal との間で緊張が高まり,後者が前者に軍事侵略したことで,ボーア戦争 (the Boer War; 1880--81, 1899--1902) が勃発.1902年にボーア人が降伏し,ボーア人の両共和国はイギリス植民地となった.1910年,Cape, Natal, Transvaal, Orange Free State の4植民地は,長い協議を経て,南アフリカ連邦 (Union of South Africa) へと統合.1961年に現在の南アフリカ共和国の名前に変わった.

南アフリカは以上のような複雑な植民史を経ており,国旗もそれを反映している.現在の国旗は下に掲げた左側のもので,6色(使用色数は世界最多)のデザインだが,これは1994年に改められたものである.それ以前の1928--94年には右側のような図案が用いられていた.この図案では,大きな国旗の中に3つの小さな国旗が配置されている.大きな黄白青の横縞の国旗は昔のオランダの国旗である.小さな国旗については,左が Union Jack,中央がオレンジ自由国の国旗,右がトランスヴァール国の国旗である.中央と右のものには,赤白青の縞が見えるが,これは現在のオランダの国旗である.つまり,全体としてオランダのルーツ(ボーア人)をとどめながらも,イギリス植民地としての歴史をも刻んでいる,植民史を体現したような国旗だったといえよう.

|  |

2013-12-24 Tue

■ #1702. カリブ海地域への移民の出身地 [geography][geolinguistics][history][timeline][map][caribbean]

この4日間の記事 ##1698,1699,1700,1701 で,Gramley の英語史のコンパニオンサイトより,7章のための補足資料を参照しながら,英語圏の人々の移住とそれに伴う英語拡散の歴史を,目的地あるいは出身地により整理してきた.今日はこの一連の話題の最後として,同資料の pp. 7--8 より,カリブ海地域 (the Caribbean) への人々と英語の進出を整理したい.

| FROM | TO |

|---|---|

| 17th Century Movements | |

| Britain | Bermuda (1609); Providence Island (1631); Cayman Islands (1670) |

| Ireland | St. Kitts (1624); Barbados (1627); Nevis, Barbuda (1628) |

| Africa | Bermuda (1609) |

| Bermuda | Providence (1631); Bahamas (1648); Jamaica (1655); Turks + Caicos (1678) |

| New England | Providence (1631) |

| St. Kitts | Nevis, Barbuda (1628); Antigua (1632); Montserrat (1633) |

| The Leeward Islands | Anguilla (1650); Jamaica (1655); St. Thomas (1672) |

| Barbados | Suriname (1651); Jamaica (1655) |

| Suriname | Jamaica (1655) |

| Jamaica | Cayman Islands (1670) |

| St. Thomas | St. John (1684) |

| 18th Century Movements | |

| Belize | the Moskito Coast (1730) |

| Jamaica | the Moskito Coast (1730) |

| Leewards | St. Croix (1733); Guyana (1740s); St. Vincent, Grenada (1763) |

| St. Thomas | St. Croix (1733) |

| Barbados | Guyana (1740s); St. Vincent, Grenada (1763), Trinidad (1797) |

| American South | Bahamas (1780ff) |

| Moskito Coast | Belize, Andros, Bahamas (1786) |

| Windwards | Trinidad (1797) |

| 19th Century Movements | |

| US (freed slaves) | Samaná (Dominican Republic) (1824) |

| San Andrés | Cocas del Toro (Panama) (1827) |

| Cayman Islands | Bay Islands (Honduras) (1830s) |

| Jamaica | Puerto Limón (Costa Rica) (1871) |

| US | Puerto Rico (1898) |

| 20th Century Movements | |

| Jamaica | Panama (1904--1914) |

| US | the American Virgin Islands (1917) |

カリブ海地域は日本にとってあまり馴染みのない地域なので,地理関係もつかみにくいかもしれない.地域の地図は,「#1679. The West Indies の英語圏」 ([2013-12-01-1]) を参照. *

外からの人口流入もさることながら,同地域内での人々の移動も頻繁だったことがよくわかる.例えば,Barbados, Belize, Bermuda, Cayman Islands, Jamaica, the Moskito Coast, St. Kitts, St. Thomas, Suriname の名前は,出発地にも目的地にも現れている.また,Jamaica 発で英語が広がった the Bay Islands (Honduras), the Corn Islands (Nicaragua), Blue Fields (Nicaragua), Puerto Limón (Costa Rica) や Belize など中米に属する英語圏の存在は忘れられがちだが,英語の拡散を扱う上では見逃せない.この地域の英語拡散の歴史についての詳細は,Holm を参照.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Holm, J. A. "The Spread of English in the Caribbean Area." Focus on the Caribbean. Ed. M. Görlach and J. A. Holm. Amsterdam: Benjamins, 1986. 1--22.

2013-12-23 Mon

■ #1701. アメリカへの移民の出身地 [geography][geolinguistics][history][timeline][caribbean]

「#1699. アメリカ発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-21-1]) の記事では,アメリカ「から」の人々の移住と英語の拡大の歴史を一覧したが,アメリカ「へ」の人口流入の歴史も,アメリカ英語の形成過程を論じる上では重要な知識である.アメリカ移民史は一大分野をなすが,英語史の話題として論じるにあたっては,簡便なリストが手元にあると重宝する.「#158. アメリカ英語の時代区分」 ([2009-10-02-1]) よりは詳しいが,本格的な移民史よりは簡略な表が,Gramley の英語史のコンパニオンサイトにあった.7章のための補足資料 (pp. 6--7) より再現しよう.一部,目的地として米国以外の地域も含まれている.

| FROM | TO |

|---|---|

| Southern England | Eastern New England, the coastal South (from the early 17th century) |

| The Caribbean | Virginia and the plantation South (from the early 17th century) |

| Northern England, Scotland, Ulster | Southeast Pennsylvania, the Piedmont, and the Appalachian South (all from the late 17th century) |

| Germany | Pennsylvania (from the late 17th century) |

| The 13 colonies | Upper Canada, the Maritimes (in the late 18th century) |

| Haiti | Louisiana (in the late 18th century) |

| New England | Northwest Territory (from the early 19th century) |

| Pennsylvania, Maryland, Virginia, and the Carolinas, and Georgia | the Ohio Valley and Southern Appalachians (from the 18th century) |

| US (freed slaves) | Liberia (from 1822) |

| Upper Canada | the Prairie and Mountain provinces; British Columbia (19th century) |

| Midwest | the Oregon Territory, California, and the Mountain West (19th century) |

| New England | Hawaii (late 19th century) |

| Far West | Alaska (late 19th century) |

| US (colonial administration) | Philippines (from 1898--1946) |

上掲は,主としてアメリカが目的地となる移住についての表だが,部分的にアメリカが出発地となる移住の情報とも読める.移民はアメリカへ移動し,アメリカ内を移動し,アメリカから移動しているのである.その意味では,「#1698. アメリカからの英語の拡散とその一般的なパターン」 ([2013-12-20-1]) の略図も参考になるだろう.

上の年表によれば,アメリカ英語の形成と拡散の歴史は,17世紀初頭に始まり20世紀半ばまで続いたことが示唆されるが,その後もアメリカ(英語)が現在にいたるまで世界各地に影響力を行使し続けていることを考えれば,広い意味でのアメリカ英語の拡散史は約400年に及ぶことになる.対応するイギリス英語の拡散史は450年余なので,近現代における英語の世界展開の歴史に限定するのであれば,アメリカ英語にも充分に長い歴史があるということになろう.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2013-12-22 Sun

■ #1700. イギリス発の英語の拡散の年表 [bre][geography][geolinguistics][history][timeline][caribbean]

昨日の記事「#1699. アメリカ発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-21-1]) を受けて,今日はイギリス版を.昨日と同様,Gramley の英語史のコンパニオンサイトより,7章のための補足資料の p. 6 を転載する.イギリス諸島のどの地域から,世界のどの地域へ人々と英語が移動したかを時代順に示したものである.

| FROM | TO |

|---|---|

| Southwest England | Southeastern Ireland (from 1556 to well into the 17th century) |

| Scotland + England | Ulster (from 1606 to the 1690's) |

| England + Scotland | North America (from 1607) |

| Britain + Ireland | the Caribbean (esp. Barbados) (from 1627) |

| Britain + Ireland | Australia (from 1788) |

| England | South Africa (from 1820) |

| Britain + Australia | New Zealand (from 1820) |

| Britain (exploration, trade, colonial administration) | West Africa: Gambia (1661, 1816); Sierra Leone (1787); Ghana (1824; 1850); Nigeria (1851, 1861); Camero on (1914) |

| East Africa: Uganda (1860's); Malawi (1878); Kenya (1886); Tanzania (1880's) | |

| Southern Africa: South Africa (1795); Botswana (19th century); Namibia (1878); Zambia (1888); Zimbabwe (1890); Swaziland (1894) | |

| South Asia: India (1600); Bangla Desh (1690); Sri Lanka (1796); Pakistan (1857) | |

| Southeast Asia: Malaysia (1786); Singapore (1819); Hong Kong (1841) |

この表をじっくり眺めれば,いかにイギリスが16世紀半ばから19世紀半ばまでの約300年間にわたって,ゆっくりと確実に英語の種を世界中に蒔いてきたかが分かるだろう.もちろん19世紀半ば以降もイギリスによる世界各地の統治は続いたし,現在でもその遺産は「#1676. The Commonwealth of Nations」 ([2013-11-28-1]) として生きているので,広い意味でのイギリス英語の拡散は優に450年を超える歴史を有しているといえよう.

関連する年表や地域リストについては,「#1368. Fennell 版,英語史略年表」 ([2013-01-24-1]),「#1377. Gelderen 版,英語史略年表」 ([2013-02-02-1]),「#215. ENS, ESL 地域の英語化した年代」 ([2009-11-28-1]) も参照.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2013-12-21 Sat

■ #1699. アメリカ発の英語の拡散の年表 [ame][geography][geolinguistics][history][timeline]

昨日の記事「#1698. アメリカからの英語の拡散とその一般的なパターン」 ([2013-12-20-1]) で,アメリカを中心地とする英語の拡散について話題にした.近代から現代にかけての英語の拡散の中心地といえば真っ先にイギリス,すなわち大英帝国の存在が思い浮かぶが,19世紀以降のアメリカ発の拡散も,現在の英語の分布に大きく貢献している.

アメリカ発の英語の拡散も,その領土の拡大と二人三脚で進行した.イギリスと比較した場合のアメリカの領土拡大の特徴は,世界を目指す外的な拡大ではなく,概ね北米にとどまる内的な拡大だった点である.確かに,「#255. 米西戦争と英語史」 ([2010-01-07-1]),「#1589. フィリピンの英語事情」 ([2013-09-02-1]),「#1697. Liberia の国旗」 ([2013-12-19-1]) の記事で取り上げた Guam, Puerto Rico, the Philippines, Liberia などのように,世界への展開もあるにはあるのだが,基本的には内的な拡大とみてよい.アメリカの領土拡大と英語拡散の歴史については,「#1368. Fennell 版,英語史略年表」 ([2013-01-24-1]),「#1377. Gelderen 版,英語史略年表」 ([2013-02-02-1]),「#215. ENS, ESL 地域の英語化した年代」 ([2009-11-28-1]) などで触れているが,とりわけこの点に注目した年表を以下に掲げたい.Gramley の英語史のコンパニオンサイトの,著書の7章に相当する補足資料の p. 5 より抜き出したものである.

1. The original extent of the US according to the Treaty of Paris at the end of the War of Independence in 1783 extended to the Mississippi River.

2. In 1803 the Louisiana Purchase, the territory ceded to the U.S. by Napoleon for $15 million, doubled the territory of the US, which now reached the Rocky Mountains.

3. First West Florida (1810 and 1813) and then East Florida (1819) were taken from Spain by invasion and the payment of $5 million.

4. Texas, once a Mexican state, then an independent republic run by American settlers since 1836, was annexed by the US in 1845.

5. The Northwest Territory (Oregon, Washington, and British Colombia), claimed by Britain and the U.S. as well as Spain and Russia, was peaceably divided between the former two in 1846.

6. In the Mexican-American War (1846--1848) vast conquered areas in the west (California) and southwest (New Mexico, Arizona) were annexed. The US indemnified Mexico for $10 million. Many speakers of Native American languages and Spanish became US citizens.

7. Further Mexican territory (the Gadsden Purchase, 1853) was acquired for $10 million to ease the building of a rail line to California.

8. The US bought Alaska from Russia for $7.2 million in 1867 (Seward's Folly). The original Inuit peoples are today a distinct minority.

9. The kingdom of Hawaii (formerly known as the Sandwich Islands) became a republic after a coup by Americans living there in 1893. It was annexed in 1898. Today the Hawaiian language is making something of a comeback within a context of a society dominated by StE and Hawaiian Creole English.

10. The Spanish-American War ended with the US taking over numerous territories, some such as Cuba only temporarily, others longer. Today Puerto Rico is a commonwealth, Spanish-language American territory, and Guam in the Pacific, a bilingual territory. The Philippines, for which the U.S. paid Spain $20 million, remained an American colony until 1946. Pilipino is the national language in this very multilingual country, and English is a widely used L2.

19世紀の最初の2/3の時期のあいだに,アメリカ合衆国は大西洋沿岸から内陸へ,西へ南へ北へと領土を拡大した.この時期に,アメリカは北米に盤石な基礎を作りあげた.19世紀後半からは,Hawaii, Guam, other Pacific islands, the Philippines, Puerto Rico, the American Virgin Islands など世界へも進出したが,その頃までには,世界には進出できる主要な地域は多く残されていなかったのが実態である.

上記の Gramley の補足資料には,その他にも人々の移住と英語の拡散との関係をまとめた表が盛りだくさんで,重宝する.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2013-12-20 Fri

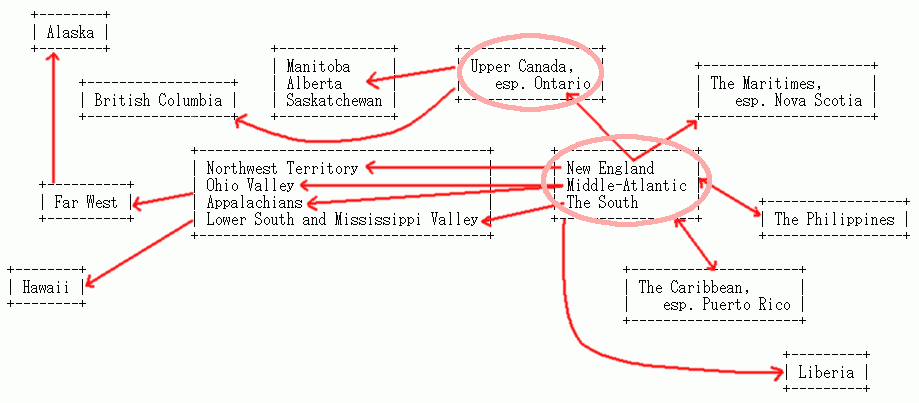

■ #1698. アメリカからの英語の拡散とその一般的なパターン [ame][variety][map][geography][geolinguistics][history][linguistic_imperialism]

昨日の記事「#1697. Liberia の国旗」 ([2013-12-19-1]) で,Liberia の英語が,イギリス英語ではなくアメリカ英語に基礎を置いている歴史的背景を略述した.「#376. 世界における英語の広がりを地図でみる」 ([2010-05-08-1]) では歴史的にイギリス英語とアメリカ英語の影響化にある地域を図示したが,今日はアメリカ英語を基盤とした英語の世界展開,さらに英語の世界展開の一般的なパターンについて考えてみたい.

移民,征服,交易などによる人々の移動は,言語そのものの地理的拡大に貢献する.これは,geolinguistics や geography of language と呼ばれる分野で専門的に取り扱われる話題である.19世紀より前には,英語の中心地はブリテン諸島にあり,そこから英語が植民や交易により北アメリカ,カリブ海,アフリカ,オーストラリア,ニュージーランド,アジアなどへと展開していた.しかし,19世紀に近づくと,アメリカが英語の拡散のもう一つの中心地として成長してきた.英語は,そこからアメリカ西部,アラスカ,カナダを始め,カリブ海,ハワイ,フィリピン,リベリアなどへも展開した(関連して「#255. 米西戦争と英語史」 ([2010-01-07-1]) を参照).アメリカからの英語の拡散を駆動した要素は,当初はイギリスの場合と同様に重商主義 (mercantilism) と領土の拡大 (territorial expansion) だったが,19世紀終わりまでには,新たに宗教と文明という要素もアメリカ発の英語の拡大に貢献した.

やがて,New England から出発してカナダに入った英語も,それ自身がもう一つの中心となろうとしていた.こちらは北米の外へ展開することはなく,内部的な拡散でとどまったが,拡散の過程で新たな中心地が生み出されたという点では,イギリスやアメリカが先に示していたパターンと変わるところがない.英語の拡散の過程で生まれた中心地と,そこからのさらなる拡散を,Gramley (159) の図を参考に,下のように表わしてみた.

この英語の拡散のパターンは世界の至る所で繰り返された.イギリス英語の流れを汲む Jamaica の英語も,それ自体が拡散の中心となり,中央アメリカの沿岸部へ影響を及ぼした.Western Jamaica から広がった Belize, Bay Islands, Corn Islands, Blue Fields, Puerto Limón の英語がその例である.また,Australia は,New Zealand, the Solomon Islands, Fiji, Papua New Guinea への展開の中心地となったし,South Africa は Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Malawi への展開の中心地となった.極めて類似したパターンである.

英語は,他の帝国主義国の言語と異なり,このパターンにより大成功を収めたのである.Gramley (159--60) は,英語の拡大の成功について次のように分析している.

What we see, then, is economically and demographically motivated expansion and closely related to it, a geographical spread of English to a unique extent. While the other major European colonial powers, Spain, Portugal, France, and The Netherlands, also acquired colonial empires, they differed because they did not establish settler communities which repeated the process of expansion to the degree that Britain did. In the case of Russia there was "merely" what is most frequently seen as "internal" expansion eastward. And the late-comers to the field, Germany, Italy, and Japan, were able to acquire relatively few and less desirable territories and were knocked out of the game at the latest by losing World War I (Germany) or World War II (Japan, Italy).

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2013-12-05 Thu

■ #1683. Pitkern [creole][contact][history]

イングランドの航海士・探検家の William Bligh (1754--1817) は,James Cook (1728--79) の南洋の最終航海にも付き従った腕利きの船乗りだった.西インド諸島のプランテーション経営者より,奴隷用の食料としてのパンノキを確保する方法を探るよう求められ,1787年12月,Bligh は海軍の科学調査船バウンティー号 (HMS Bounty) の船長として Tahiti への航海に出た.船上の指揮や天候等の幾多の困難の末,1788年10月に Tahiti に到着した.数ヶ月の滞在の後,1789年4月4日にイングランドへの帰路についたが,船員の無能に腹を立てることの多かった Bligh に対して,長年の右腕であった航海仲間 Fletcher Christian (1764--c1790) が,4月28日,9人の仲間とともに反乱を起こした.世に知られる "Mutiny on the Bounty" である.Bligh と18人の船員はボートで海に流されたが,Bligh は不屈の精神で翌年イングランドにたどりつく.一方,バウンティー号に残った Christian 一行は,Tahiti に戻るが,その後現地の男女数名を引き連れて,Tahiti の南東へ2000キロ以上も離れた Pitcairn Island へたどり着き,船を焼き払って小さな植民地を設立した.その後20年弱の詳細は不明だが,1808年,アメリカの捕鯨船によって彼らの子孫が島で生き延びていることが発見された.

Pitcairn はこの事件に先立つ1767年に英国船によって発見されていたが,当時は無人だった.人が住み始めたのはこの事件がきっかけであり,現在,島民のほとんどが「反乱者たち」の末裔である.Pitcairn は,19世紀にはアメリカとオーストラリアの間の捕鯨基地として機能したが,1856年に人口過剰を解消すべく島民の一部が現在のオーストラリア領 Norfolk Island へ移住した.

現在も,英領 Pitcairn と豪領 Norfolk Island では,反乱事件とその後の経緯で生じた creole である Pitkern が話されている.英語とタヒチ語が完全に入り交じった混成語である.どちらの言語が基盤であるか分からないほどの混成ぶりであり,"dual-source creole" の例と言われる.Norfolk Island における creole は,英語の影響を受けて post-creole 化している.Trudgill (183) の記述を引用しよう.

Pitcairnese, the language of the remote Pacific Ocean island Pitcairn, is a dual-source creole which is the sole native language of the small community there. The Pitcairnese are for the most part descendants of the British sailors who carried out the famous mutiny on the Bounty and Tahitian men and women who went with them to hide on Pitcairn from the British Royal Navy. Their language is a mixed and simplified form of English and Tahitian (a Polynesian language) . . . . Pitcairnese also has speakers on Norfolk Island, in the Western Pacific, who are descended from people who resettled there from Pitcairn. On Norfolk Island, the language is in close contact with Australian English, and is consequently decreolizing (in the direction of English, not Tahitian). We can therefore describe it as a dual-source post-creole.

両地域の詳細については,CIA: The World Factbook より Pitcairn Islands および Norfolk Island を参照.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow