2016-11-26 Sat

■ #2770. 『金・銀・銅の日本史』と英語史 [periodisation][history]

村上隆(著)『金・銀・銅の日本史』を読んだ.ある特定の切り口による○○史というものは,一般の政治史とは異なる発想が得られることが多く,英語史や言語史を再考する上で参考になる.日本における金属の歴史は,村上 (v--vi) によれば,端的に次のように要約される.

日本において,本格的に金属が登場するのは,弥生時代までさかのぼる.日本では,長く見積もっても金属はたかだが二五〇〇年程度の歴史しか持たない.しかも,自らの文化的な発達過程で自然発生的に生み出されたものではないから,その変遷は他国とは異なり個性的である.〔中略〕当初は中国大陸や朝鮮半島から渡ってきた人たちの世話になりながら,技術の移転と定着を実現し,長い年月をかけて独り立ちに至る.そして,やがて近世を迎える頃には,汎世界的に見ても,人類が獲得した技術の最高峰にまで登り詰めるとともに,一時期には世界有数の金属産出国となり,さらには輸出国にもなるのである.

その上で,村上 (vii) は「金・銀・銅」を中心とした金属の日本史を7つの時代に区分している(以下では,原文の漢数字はアラビア数字に変えてある).

草創期 弥生時代?仏教伝来(538)

定着期 仏教伝来(538)?東大寺大仏開眼供養(752)

模索期 東大寺大仏開眼供養(752)?石見銀山の開発(1526)

発展期 石見銀山の開発(1526)?小判座(金座の前身)の設置(1595)

熟成期 小判座(金座の前身)の設置(1595)?元文の貨幣改鋳(1736)

爛熟期 元文の貨幣改鋳(1736)?ペリーの来航(1853)

再生期 ペリーの来航(1853)?

この時代区分が非常におもしろい.「模索期」が約800年間続くのが,一見すると不均衡に長すぎるようにも思われるものの,金属という切り口から見れば,これはこれで理に適っているようだ.村上 (114) によれば,

そして,いよいよ約八〇〇年にわたる長い模索期の静けさを破るときが到来する.歴史とは不思議なものである.いくつかの出来事が,一斉に動き出すような瞬間がある.一六世紀の初めの頃も,ちょうどそんなときだったのだろう.「金・銀・銅」をめぐるダイナミズムの口火が切られるのである.一端,動き出すと急激に複合作用が生じて一〇〇年にも満たない間に,日本は当時の世界の中で,屈指の鉱山国にまで急成長した.長い模索期に十分な活性化エネルギーが蓄積されたから,一瞬で急激な反応が生じたのである.

英語史では,11--12世紀という比較的短い期間に,文法体系を揺るがす大変化が生じている.ここでも,それ以前の「長い模索期に十分な活性化エネルギーが蓄積されたから,一瞬で急激な反応が生じた」と考えることができるかもしれない.「ダイナミズムの口火が切られ」,屈折語尾の水平化,格の衰退,文法性の消失,語順の台頭,前置詞の反映などの「いくつかの出来事が,一斉に動き出」したと見ることができそうだ.

金属に焦点を当てた日本の歴史と英語の歴史との間の共通点は,それぞれ「金属」や「英語」という対象の歴史を扱っているように見えるものの,実際には人間社会が「金属」や「英語」をどのように用いてきたかという歴史であり,あくまで主体は人間であることだ.つまり,○○史の時代区分は,○○それ自体の有り様の通時的変化に対応しているわけではなく,人々が○○をどのように使いこなしてきたかという通時的変化に対応している.一方,両者の異なるのは,金属は本来「自然」のものであり,その自然史も記述可能だが,言語は金属のような意味において「自然」ではないことだ.しかし,言語もある意味では「自然」と言えなくもない,という議論も可能ではあろう.これについては,「#10. 言語は人工か自然か?」 ([2009-05-09-1]) の "phenomena of the third kind"(第三の現象)を参照.

・ 村上 隆 『金・銀・銅の日本史』 岩波書店〈岩波新書〉,2007年.

2016-11-25 Fri

■ #2769. Dreadnought [etymology][history]

日本語で「超弩級の台風」などというときの「弩」とは,1906年にイギリス海軍が完成した巨砲を備えた新型戦艦につけた名前 Dreadnought の頭文字をとり,それに「おおゆみ,いしゆみ,力強い弓」を意味する漢字を当てたものである.Dreadnought は文字通り dread + nought (= nothing) で「こわいもの知らず」の戦艦である.イギリスは,当時の主要海軍国に対して圧倒的な差をつけるべく,既出艦よりも並外れて大きな戦艦 Dreadnought を作り出した.建造に関わる情報は隠されていたため,他の列強は Dreadnought の出現に慌てたが,すぐに追随し,各種の「弩級戦艦」が現われた.American Heritage Dictionary の定義によると,"a battleship armed with six or more guns having calibers of 12 inches or more" である.

しかし,dreadnought という単語の初出は実は20世紀初頭ではない.すでにエリザベス朝の1573年にやはり戦艦の名前として使われているのである.OED によると,"Acct. Treasurer Marine Causes (P.R.O.: E 351/2209) m. 8d, In newe beildinge and erectinge fower newe shipes called the Swifte sewer, the Dreadnoughte, the Achates & the handmayd." が初例となっている.

軍事史を塗り替えた20世紀初頭の「ドレッドノート」の例は,先に述べたように1906年のことで,"Outlook 20 Oct. 495/2 The Atlantic Fleet will consist of three Dreadnoughts and five of the Canopus class." として出ている.ドレッドノートの出現がいかに世界史的なインパクトがあり画期的だったかは,早くも1908年に the pre-Dreadnought period という表現が初出していることからも分かるだろう.

dreadnought はその他の語義でも近代英語期から用いられている.「こわいもの知らず《人》」の語義で17世紀から例が見られるし,18世紀末には「荒天用の厚手のラシャ(製外套)」の語義でも用いられている.この厚手の生地の意味としては,類義語に fearnought (or fearnaught) という語もあり,やはり18世紀後半に現われている.

さて,軍事史上の画期をなした Dreadnought の出現の背景には,日本の開発した下瀬火薬が日露戦争の日本海海戦で大活躍したという事実が関与していたという.下瀬火薬は炸裂威力が強く,バルチック艦隊はその砲弾の前になすすべがなかった.渡部 (191--94)曰く,

下瀬火薬の前に敗れさったロシア海軍の姿を見て,世界中の海軍関係者は大きなショックを受けた.「装甲による防御」という考えが,下瀬火薬によってまったく否定されてしまったからである.

この日本海海戦以降,世界中の戦艦は一変した.一九〇六年にイギリス海軍が建造したドレッドノート号という戦艦が,その最初の例になった.ドレッドノート号では,それまで舷側に並べられていた副砲を全廃し,厚い鉄板の砲塔に守られた主砲のみを据えつけるようになったのである.

従来の副砲は,いわば剥き出しの状態なので,下瀬火薬のような爆風が来ればたちまち使用不能になる.「ならば,いっそのこと副砲は全廃して,砲塔に守られて安全な主砲だけにしよう」というのが,イギリス海軍の発想であった.

もちろん,副砲を廃止するわけだから,その分,主砲の数は増えている.それまでの戦艦では主砲は前後に一基二門ずつの計四門であったのだが,ドレッドノート号は一二インチ砲十門を備える,化物のような戦艦になった.

これ以来,世界の海軍は“大艦巨砲時代”に突入する.

ドレッドノートの出現は,既存の戦艦をすべて旧式艦にしてしまったから,列強は争って「ド級戦艦」あるいは「超ド級戦艦」を建造することになった(ド級とは,ドレッドノート級の略).その結果,建艦競争があまりにも過熱したため,とうとうワシントン会議(一九二一?二二)を開いて,列強の間で戦艦保有数を制限しなければならなかったほどであった.

ドレッドノート,恐るべし (Dread it!) .

・ 渡部 昇一 『世界史に躍り出た日本』「日本の歴史」第5巻 明治篇,ワック,2016年.

2016-10-25 Tue

■ #2738. Book of Common Prayer (1549) と King James Bible (1611) の画像 [bible][book_of_common_prayer][popular_passage][hel_education][bl][history][literature][link][emode][printing]

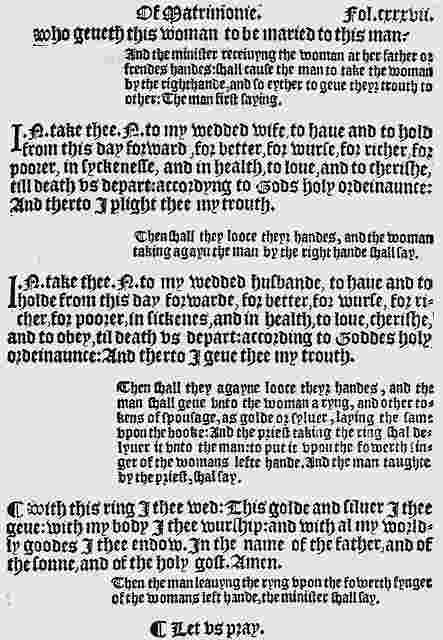

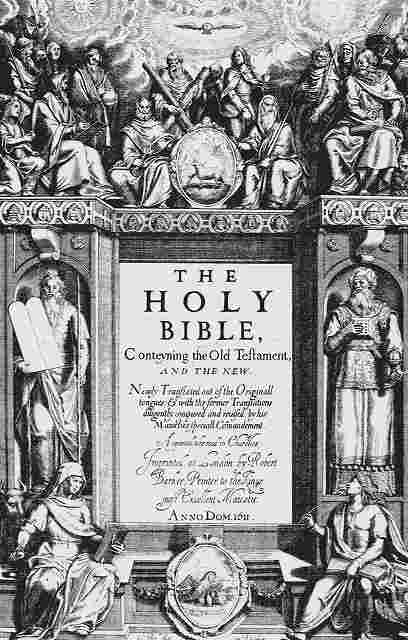

表題の2つの書は,英語史上大きな影響力をもった,初期近代英語で書かれた文献である.いつぞやか大英図書館で購入した絵はがきを見つけたので,各々より1葉のイメージを与えておきたい(画像をクリックすると文字も読める拡大版).

|  |

| Book of Common Prayer (Of Matrimonie) | King James Bible (Title-page) |

Book of Common Prayer および King James Bible については,各々以下の記事やリンク先を参照.

・ 「#2597. Book of Common Prayer (1549)」 ([2016-06-06-1])

・ 「#745. 結婚の誓いと wedlock」 ([2011-05-12-1])

・ 「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1])

・ BL より Sacred Texts: King James Bible

・ The King James Bible - The History of English (4/10)

2016-10-23 Sun

■ #2736. 点字の普及の歴史 [writing][braille][sign_language][hiragana][direction_of_writing][medium][history][japanese][distinctiones]

「#2717. 暗号から始まった点字」 ([2016-10-04-1]) の記事で見たように,ブライユ点字は,シャルル・バルビエの考案した「夜間文字」の応用である12点点字を,ブライユが6点点字に改良したことに端を発する.19世紀始めには,目の不自由な人々にとっての読み書きは,紙に文字を浮き出させた「凸文字」によるものだった.しかし,指で触って理解するには難しく,広く習得されることはなかった.そのような時代に,ブライユが読みやすく理解しやすい点字を考案したことは,画期的な出来事だった.音楽の得意だったブライユは,さらに点字音符表を作成し,点字による楽譜表記をも可能にした.

その後,19世紀後半から20世紀にかけて,ブライユ点字は諸言語に応用され,世界に広がっていく.1854年にフランス政府から公式に認められた後,イギリスでは英国王立盲人協会を設立したトーマス・アーミテージがブライユ点字を採用し,改良しつつ広めた.アメリカでは,ニューヨーク盲学校のウィリアム・ウエイトらがやはりブライユ点字に基づく点字を採用した.1915年に標準米国点字が合意されると,1932年には英米の合議により英語共通の点字も定まった(この点では,アメリカとイギリスで異なる体系を用いている手話の置かれている状況とは一線を画する;see 「#1662. 手話は言語である (1)」 ([2013-11-14-1])).

我が国でも,1887年に東京の盲学校に勤めていた小西信八がブライユ点字を持ち込み,日本語への応用の道を探った.そして,1890年(明治23年)11月1日に石川倉次(=日本点字の父)の案が採用されるに至った.この日は,日本点字制定記念日とされている.

点字を書くための道具に,板,定規,点筆がセットになった「点字盤」がある.板の上に紙をのせた状態で,穴の空いた定規を用いて点筆で右から左へを点を打っていくものである.通常の文字と異なり,点字は紙の裏側から打っていく必要があり,したがって,発信者の書きと受信者の読みの方向が逆となる.これは点字の読み書きに関する顕著な特徴といってよいだろう.また,日本語点字はかな書きで書かれるため,分かち書きをする必要がある点でも,通常の日本語書記と異なる (see 「#1112. 分かち書き (1)」 ([2012-05-13-1])) .現代では,伝統的な点字盤のほか,点字タイプライターやコンピュータにより,簡便に点字を書くことができるようになっている.

日本でも身近なところで点字に出会う機会は増えてきている.電化製品,缶飲料,食品の瓶や容器など,多くの場所で点字が見られるようになった.

・ 高橋 昌巳 『調べる学習百科 ルイ・ブライユと点字をつくった人びと』 岩崎書店,2016年.

2016-10-03 Mon

■ #2716. 原始・古代の暗号のあけぼの [cryptology][history][hieroglyph][grammatology][bible][hebrew]

「#2701. 暗号としての文字」 ([2016-09-18-1]) で考察したように,文字の発明は,それ自体が暗号の誕生と密接に関係する出来事だが,秘匿することを主目的とした暗号コミュニケーションが本格的に発展するまでには,多少なりとも時間がかかったようである.今回は,『暗号解読事典』の pp. 2--6 を参照して,原始・古代の暗号のあけぼのを概略する.

暗号そのものではないが,文字の変形と秘匿性という特性をもった暗号の原型といえるものは,紀元前2000年ほど古代エジプト聖刻文字の使用にすでに見られる.例えば,王族を表わす文字には,権威と神秘性を付すために,そして俗人に容易に読めないように,変形が施された.しかし,このような文字の変形が軍事・外交的に体系的に使われた証拠はなく,これをもって本格的な暗号の登場とすることはできない.しかし,その走りではあったと思われる.

一方,紀元前1500年頃のメソポタミアには,明確に秘匿の意図が読み取れる真の暗号が用いられていたようだ.釉薬の製法が記された楔形文字の書字板において,正しい材料を表わす文字列が意図的に乱されているのだ.これは,人類最古の暗号の1つといってよい.

紀元前500年頃では,インドでも書法秘匿の証拠が見つかる.その手法もすでに多様化しており,換字式暗号から,文字反転,配置の攪乱に至るまで様々だ.これは,当時のインドで暗号コミュニケーションがある程度広く認知されていた状況を物語っている.人間の悦楽についての書『カーマ・スートラ』では,書法秘匿は女性が習得すべき技術の1つであると述べられている.

聖書にも,暗号の原型を垣間見ることができる.旧約聖書では,「アタシュ」と呼ばれるヘブライ語アルファベットに基づく換字式暗号の原初の事例がみられる.アタシュでは,最初の文字と最後の文字を入れ替え,次に2番目の文字と最後から2番目の文字を入れ替えるといったように,すべてのアルファベットを入れ替えるものである.これにより,『エレミヤ書』25章26節と51章41節で Babel が Sheshach と換字されている.しかし,ここには特別な秘匿の意図は感じられず,あくまで後の時代の本格的な暗号に連なることになる暗号の原型という程度のものだった.

古代ギリシアでは,ペルシアとの戦争に関わる軍事的な目的で,すでに単純ではあるが体系的な暗号技術が発達していた.紀元前5世紀,ギリシアの歴史家トゥキュイディデスは,スパルタ人がスキュタレーという暗号器具を発明したことに言及している.これは特定の大きさの棒で,そこに紙を巻き付けて棒の上から下へ文字を書いていった後で紙を解くと,無意味な文字列が並んでいるというものである.また,紀元前2世紀には暗号学者ポリュビオスが「ポリュビオスのチェッカー盤」と呼ばれる5×5のアルファベット表に基づく暗号技術を確立し,後の暗号発展の基礎となった.

ローマ帝国においては,「#2704. カエサル暗号」 ([2016-09-21-1]) で触れた換字式暗号が考案され,後に改良されながらも中世を通じて広く使われることになった.

このように,暗号史は世界史と連動して発達してきたのである.

・ フレッド・B・リクソン(著),松田 和也(訳) 『暗号解読事典』 創元社,2013年.

2016-09-05 Mon

■ #2688. 戦中と右横書き [writing][grammatology][direction_of_writing][history][sociolinguistics][language_myth]

8月15日の読売新聞朝刊に,83歳の女性からの投書が掲載されていた.先の戦争中に学校で右横書きを習ったという世代の方である.「学校では横書きをする場合,右から書くよう指導された.敵国の英語のまねにならないよう,とのことだった.今でも,右から書かれた言葉を見ると,当時を思い出して悲しい気持ちになる」とあった.

文字を書く書字方向 (direction_of_writing) の話題については ##2448,2449,2482,2483 で扱ってきた.文字論,特に統字論の問題として見れば,近代日本語の右横書きか左横書きか,あるいは右縦書きかという書字方向の変異や変化は,世界の書記体系の取り得る類型の枠内で論じられるものの,実際にその選択に際して作用していた力は,極めて社会的なものだった.戦中は欧米イメージのまとわりついた左横書きが忌避され,日本古来のイメージと重ね合わされた右横書きがよしとされた.戦後は右横書きは消えたが,くだんのイメージの対立は戦中の書字方向の記憶とともに現在でも語り継がれている.

しかし,これは語り継がれた記憶という以上に,神話に近いものであるという.屋名池 (169--70) は,戦前・戦中・戦後の日本語書字方向の変化について,次のようにまとめている.

右横書きは,左横書きと同じく,本来欧米語の影響によって生まれたものであるにもかかわらず,早くから縦書きと併用されてきたこともあって,大正末・昭和初期までには「右横書き=日本固有・伝統的」,「左横書き=欧米模倣・モダン」というイメージが成立・定着していたことはすでにたびたびふれた.このイメージはその語の社会の有為転変にかかわらず,戦後まで一貫して変わらなかった.一方,このイメージに対する評価・価値付けは激動の時代を反映して激しく変転し,横書きはそれに大きく翻弄されたのである.

西欧化イコール近代化・進歩として高い評価を与える明治以来の傾向は,日中戦争下にも続き,一九四〇(昭和一五)年になっても,レコードや洋菓子のような洋風・モダンなイメージの商品では,従来右横書きだった表示が新たに左横書き化していることは先に述べた.

しかし,欧米列強を的にまわして太平洋戦争が勃発するや,価値付けは大きく逆転し,日本在来の伝統的なものが国粋主義の立場から強力に支持されるようになる.それに支えられて左横書きの右横書き化という動きがあらわれ,これまでの左横書き化の流れと対立することになった.

太平洋戦争が敗戦に終わり,「鬼畜米兵」から「四等国」自認へと,価値が三転すると,国粋主義の支えを失って右横書き化の動きは失速し,一方,ふたたび芽生えた欧米のモダンで豊かな生活文化への憧れに押されて,左横書きの評価は急上昇する.左横書き化が一挙に進み,右横書きは駆逐されて,ついに横書きは左横書きへ統一されることになるのである.

実際,1946--48年の新聞広告の調査によれば,この3年間という短期間のあいだに,なだれを打って右横書きから左横書きへと移行したことが分かっている(屋名池,p. 171).ただし,注意すべきは,上の引用内でも述べられている通り,左横書きは戦前から一般的な趨勢だったことである.確かに従来戦前から右横書きも並存していたし,終戦直前には特に右横書きが目立ってきたという状況はあったが,それ以前から左横書きの傾向は既定路線だった.戦後になって,その既定路線が改めて日本人に自然に確認され,受け入れられたということだろう.屋名池 (177) 曰く,「左横書きへの統一は戦後の日本語表記の変革のうち,唯一,草の根が生み出し成就させたものなのだ」.つまり,戦前・戦中=右横書き,戦後=左横書きという構図は広く流布しているものの,一種の神話というべきものである.

だが,人々がその神話を生み出すに至ったのも,終戦前後のほんの数年間で左右転換を遂げたという強烈な印象と記憶があったからだろう.この神話は,当事者たちが自ら作り上げた神話といえるのではないか.

・ 屋名池 誠 『横書き登場―日本語表記の近代』 岩波書店〈岩波新書〉,2003年.

2016-09-02 Fri

■ #2685. イングランドとノルマンディの関係はノルマン征服以前から [norman_conquest][french][oe][monarch][history][family_tree]

「#302. 古英語のフランス借用語」 ([2010-02-23-1]) で触れたように,イングランドとノルマンディの接触は,ノルマン人の征服 (norman_conquest) 以前にも存在したことはあまり知られていない.このことは,英語とフランス語の接触もそれ以前から少ないながらも存在したということであり,英語史上の意味がある.

エゼルレッド無策王 (Ethelred the Unready) の妻はノルマンディ人のエマ (Emma) であり,彼女はヴァイキング系の初代ノルマンディ公ロロ (Rollo) の血を引く.エゼルレッドの義兄弟の孫が,実にギヨーム2世 (Guillaume II),後のウィリアム征服王 (William the Conqueror) その人である.別の観点からいうと,ウィリアム征服王は,エゼルレッドとエマから生まれた後のエドワード聖証王 (Edward the Confessor) にとって,従兄弟の息子という立場である.

今一度ロロの時代にまで遡ろう.ロロ (860?--932?) は,後にノルマン人と呼ばれるようになったデーン人の首領であり,一族ともに9世紀末までに北フランスのセーヌ川河口付近に定住し,911年にはキリスト教化した.このときに,ロロは初代ノルマンディ公として西フランク王シャルル3世 (Charles III) に臣下として受けいれられた.それ以降,歴代ノルマンディ公は婚姻を通じてフランス,イングランドの王家と結びつき,一大勢力として台頭した.

さて,その3代目リシャール1世 (Richard I) の娘エマは「ノルマンの宝石」と呼ばれるほどの美女であり,エゼルレッド無策王 (968--1016) と結婚することになった.2人から生まれたエドワードは,母エマの後の再婚相手カヌート (Canute) を嫌って母の郷里ノルマンディに引き下がり,そこで教育を受けたために,すっかりノルマン好みになっていた.そして,イングランドでデーン王朝が崩壊すると,このエドワードがノルマンディから戻ってきてエドワード聖証王として即位したのである.

このような背景により,イングランドとノルマンディのつながりは,案外早く1000年前後から見られたのである.

ロロに端を発するノルマン人の系統を中心に家系図を描いておこう.関連して,アングロサクソン王朝の系図については「#2620. アングロサクソン王朝の系図」 ([2016-06-29-1]) と「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]) で確認できる.

ロロ

│

│

ギヨームI世(長剣公)

│

│

リシャールI世(豪胆公)

│

│

┌─────────┴──────────┐

│ │

│ │

クヌート===エマ===エゼルレッド無策王 リシャールII世

│ │

│ │

┌────┴────┐ │

│ │ │

│ │ │

エドワード聖証王 アルフレッド │

│

┌──────────────────┘

│

┌────┴────┐

│ │

│ │

リシャールIII世 ロベールI世(悪魔公)===アルレヴァ

│

│

ギヨームII世(ウィリアム征服王)

2016-08-04 Thu

■ #2656. 歴代アメリカ大統領と任期の一覧 [timeline][history][language_planning]

「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]),「#2649. 歴代イギリス総理大臣と任期の一覧」 ([2016-07-28-1]) に引き続き,米大統領の一覧を示す.とりわけ最初期の大統領たちは,独立前後の知識人にしばしば見られたように,American English の British English からの独り立ちや,関連する言語改革に関心を寄せていた.したがって,英語史においても話題にのぼる名前がいくつかある.

歴代アメリカ大統領について,より詳しくは TheUSAonline.com --- All Presidents of the United States, whitehouse.gov --- The Presidents や Presidents of the United States (POTUS) を参照.

| 代 | 名前(生年--歿年) | 出身州 | 所属党名 | 任期 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | George Washington (1732--99) | Virginia | Federalist | 1789--97 |

| 2 | John Adams (1735--1826) | Massachusetts | Federalist | 1797--1801 |

| 3 | Thomas Jefferson (1743--1826) | Virginia | Republican | 1801--09 |

| 4 | James Madison (1751--1836) | Virginia | Republican | 1809--17 |

| 5 | James Monroe (1758--1831) | Virginia | Republican | 1817--25 |

| 6 | John Quincy Adams (1767--1848) | Massachusetts | Republican | 1825--29 |

| 7 | Andrew Jackson (1767--1845) | South Carolina | Democrat | 1829--37 |

| 8 | Martin Van Buren (1782--1862) | New York | Democrat | 1837--41 |

| 9 | William Henry Harrison (1773--1841) (在任中に死亡) | Virginia | Whig | 1841 |

| 10 | John Tyler (1790--1862) (副大統領から昇格) | Virginia | Whig | 1841--45 |

| 11 | James Knox Polk (1795--1849) | North Carolina | Democrat | 1845--49 |

| 12 | Zachary Taylor (1784--1850) (在任中に死亡) | Virginia | Whig | 1849--50 |

| 13 | Millard Fillmore (1800--74) (副大統領から昇格) | New York | Whig | 1850--53 |

| 14 | Franklin Pierce (1804--69) | New Hampshire | Democrat | 1853--57 |

| 15 | James Buchanan (1791--1868) | Pennsylvania | Democrat | 1857--61 |

| 16 | Abraham Lincoln (1809--65) (在任中に死亡) | Kentucky | Republican | 1861--65 |

| 17 | Andrew Johnson (1808--75) (副大統領から昇格;本来 Democrat であったが Republican から指名されて Lincoln の副大統領候補となった) | North Carolina | Republican | 1865--69 |

| 18 | Ulysses Simpson Grant (1822--85) | Ohio | Republican | 1869--77 |

| 19 | Rutherford Birchard Hayes (1822--93) | Ohio | Republican | 1877--81 |

| 20 | James Abram Garfield (1831--81) (在任中に暗殺) | Ohio | Republican | 1881 |

| 21 | Chester Alan Arthur (1830--86) (副大統領から昇格) | Vermont | Republican | 1881--85 |

| 22 | Grover Cleveland (1837--1908) | New Jersey | Democrat | 1885--89 |

| 23 | Benjamin Harrison (1833--1901) | Ohio | Republican | 1889--93 |

| 24 | Grover Cleveland (1837--1908) | New Jersey | Democrat | 1893--97 |

| 25 | William McKinley (1843--1901) (在任中に暗殺) | Ohio | Republican | 1897--1901 |

| 26 | Theodore Roosevelt (1858--1919) (副大統領から昇格) | New York | Republican | 1901--09 |

| 27 | William Howard Taft (18S7-1930) | Ohio | Republican | 1909--13 |

| 28 | (Thomas) Woodrow Wilson (1856--1924) (在任中に死亡) | Virginia | Democrat | 1913--21 |

| 29 | Warren Gamaliel Harding (1865--1923) (副大統領から昇格) | Ohio | Republican | 1921--23 |

| 30 | Calvin Coolidge (1872--1933) | Vermont | Republican | 1923--29 |

| 31 | Herbert Clark Hoover (1874--1964) | Iowa | Republican | 1929--33 |

| 32 | Franklin Delano Roosevelt (1882--1945) (1940年11月5日と1944年11月7日に再選;在任中に死亡) | New York | Democrat | 1933--45 |

| 33 | Harry S. Truman (1884--1972) (副大統領から昇格) | Missouri | Democrat | 1945--53 |

| 34 | Dwight David Eisenhower (1890--1969) | Texas | Republican | 1953--61 |

| 35 | John Fitzgerald Kennedy (1917--63) (在任中に暗殺) | Massachusetts | Democrat | 1961--63 |

| 36 | Lyndon Baines Johnson (1908--73) (副大統領から昇格) | Texas | Democrat | 1963--69 |

| 37 | Richard Milhous Nixon (1913--94) (在任中に辞任) | California | Republican | 1969--74 |

| 38 | Gerald Rudolph Ford (1913--2006) (憲法修正第25条により副大統領から昇格) | Nebraska | Republican | 1974--77 |

| 39 | James Earl Carter ("Jimmy") (1924--) | Georgia | Democrat | 1977--81 |

| 40 | Ronald Wilson Reagan (1911--2004) | Illinois | Republican | 1981--89 |

| 41 | George Herbert Walker Bush (1924--) | Massachusetts | Republican | 1989--93 |

| 42 | William Jefferson Clinton (1946--) | Arkansas | Democrat | 1993--2001 |

| 43 | George Walker Bush (1946--) | Connecticut | Republican | 2001--09 |

| 44 | Barack Hussein Obama (1961--) | Hawaii | Democrat | 2009--16 |

| 45 | Donald John Trump (1946--) | New York | Republican | 2016-- |

2016-07-30 Sat

■ #2651. 英語を話せなかった George I と初代総理大臣 Sir Robert Walpole [history][monarch][prime_minister]

George I について,「#2648. 17世紀後半からの言語的権威のブルジョワ化」 ([2016-07-27-1]),「#2649. 歴代イギリス総理大臣と任期の一覧」 ([2016-07-28-1]) で触れた.今回は,George I の振る舞いとその背景,そして歴史的なインパクトについて述べたい.

Stuart 家の最後の君主となった Anne が1714年に他界すると,王位はドイツの Hanover 家 (House of Hanover) の George I (1660--1727) に移ることになった.イギリスにドイツ人の国王を迎えるというのは驚くべきことのように思われるが,血縁的にみれば特異なことではなかった.Hanover 朝の最初の国王となった George I の祖母は James II の長女であったし,その娘で,Hanover 選帝侯の妃であった Sophia は George I の母である.本来であれば,Anne の後は,Stuart 王家の血を引く唯一のプロテスタントであった Sophia が王位に就く予定だったが,Anne よりも早くに亡くなったため,長男の George I が王位を継ぐことになったのである.

George I は王位継承が決まっても,すぐにはロンドンへへ行きたがらなかった.歓迎される王ではないことを自覚していたし,ジャコバイトによる暗殺計画も取りざたされていたからだ.それでも少し遅れて無事にロンドン入りすると,内閣改造を行ない,ホイッグより Charles Townshend (1674--1738), James Stanhope (1673--1721), Sir Robert Walpole (1676--1745) を登用した.とりわけ Walpole には全幅の信頼を寄せ,1717--21年の期間を除いて,政務を任せきりにした.「#2649. 歴代イギリス総理大臣と任期の一覧」 ([2016-07-28-1]) の記事で触れたとおり,これが Prime Minister 職の始まりである.

George I がこのように政治的に無関心だったことは,イギリス国民が彼に対して反感を抱いていたことと関係するだろう.Stuart 家のもっていた知的な魅力とは対照的に,George I は詩的でなく,人付き合いも悪く,野戦向きというイメージを持たれていた.ドイツに生まれ育って,英語をまったく理解しなかったということも,やむを得ないことではあったが,イギリスでは不評だった.

しかし,George I の政治的無関心に関する評価はおいておくとしても,イギリス人の反感に正面切って対抗することなく,むしろ自身はしばしば Hanover に引き下がって,イギリスの政務を有能な Walpole に任せきったことは,後のイギリスの内政と外交にとっては幸運な結果をもたらした.責任内閣制はいっそう強固となり,国王の「君臨すれども統治せず」の方針が顕著となっていったからだ.

結果としてみれば,英語を話せなかった George I は,18世紀前半にイギリスの国力を増強させることになる一流の人事を仕切ったのである.後の大英帝国の発展と英語の世界的な普及との関係を考慮すると,George I が英語を話せなかった事実も,新たな角度から評価することができるように思われる.以上,森 (478--90) を参照して執筆した.

・ 森 護 『英国王室史話』16版 大修館,2000年.

2016-07-28 Thu

■ #2649. 歴代イギリス総理大臣と任期の一覧 [timeline][history][prime_minister]

昨日の記事「#2648. 17世紀後半からの言語的権威のブルジョワ化」 ([2016-07-27-1]) で触れたように,イギリスの総理大臣 (Prime Minister) は,英語を話すことのできない国王 George I (在位1714--27年)が国内政治に無関心で,大臣の会議に出席するのを辞めてしまったために,行政の最高責任職として置かれたポストである.初代総理大臣は Sir Robert Walpole であるとされる.

先日,新たなイギリスの総理大臣として Theresa May が就任したこともあるので,ここで歴代イギリス総理大臣を一覧しておきたい.関連HPとして,Past Prime Ministers - GOV.UK や List of Prime Ministers of Great Britain and the United Kingdom も参照.歴代君主一覧については,「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]) をどうぞ.

| 名前(生年--歿年) | 所属党名 | 任期 |

|---|---|---|

| Sir Robert Walpole (1676--1745) | Whig | 1721--42 |

| Earl of Wilmington (1673?--1743) | 1742--43 | |

| Henry Pelham (1696--1754) | 1743--54 | |

| Duke of Newcastle (1693--1768) | 1754--56 (第1次) | |

| Duke of Devonshire (1720--64) | 1756--57 | |

| Duke of Newcastle (1693--1768) | 1757--62 (第2次) | |

| Earl of Bute (1713--92) | 1762--63 | |

| George Grenville (1712--70) | 1763--65 | |

| Marquess of Rockingham (1730--82) | 1765--66 (第1次) | |

| Earl of Chatham (1708--1778) | 1766--68 | |

| Duke of Grafton (1735--1811) | 1768--70 | |

| Lord North (1732--92) | Tory | 1770--82 |

| Marquess of Rockingham (1730--82) | Whig | 1782 (第2次) |

| Earl of Shelburne (1737--1805) | Whig | 1782--83 |

| Duke of Portland (1738--1809) | Coalition | 1783 (第1次) |

| William Pitt (1759--1806) | Tory | 1783--1801 (第1次) |

| Henry Addington (1757--1844) | Tory | 1801--04 |

| William Pitt (1759--1806) | Tory | 1804--06 (第2次) |

| Lord William Grenville (1759--1834) | Whig | 1806--07 |

| Duke of Portland (1738--1809) | Tory | 1807--09 (第2次) |

| Spencer Perceval (1762--1812) | Tory | 1809--12 |

| Earl of Liverpool (1770--1828) | Tory | 1812--27 |

| George Canning (1770--1827) | Tory | 1827 |

| Viscount Goderich (1782--1859) | Tory | 1827--28 |

| Duke of Wellington (1769--1852) | Tory | 1828--30 (第1次) |

| Earl Grey (1764--1845) | Whig | 1830--34 |

| Viscount Melbourne (1779--1848) | Whig | 1834 (第1次) |

| Duke of Wellington (1769--1852) | 1834 (第2次) | |

| Sir Robert Peel (1788--1850) | Tory | 1834--35 (第1次) |

| Viscount Melbourne (1779--1848) | Whig | 1835--41 (第2次) |

| Sir Robert Peel (1788--1850) | Tory | 1841--46 (第2次) |

| Lord John Russell (1792--1878) | Whig | 1846--52 (第1次) |

| Earl of Derby (1799--1869) | Tory | 1852 (第1次) |

| Earl of Aberdeen (1784--1860) | Coalition | 1852--55 |

| Viscount Palmerston (1784--1865) | Liberal | 1855--58 (第1次) |

| Earl of Derby (1799--1869) | Conservative | 1858--59 (第2次) |

| Viscount Palmerston (1784--1865) | Liberal | 1859--65 (第2次) |

| Earl Russell (1792--1878) | Liberal | 1865--66 (第2次) |

| Earl of Derby (1799--1869) | Conservative | 1866--68 (第3次) |

| Benjamin Disraeli (1804--81) | Conservative | 1868 (第1次) |

| William Ewart Gladstone (1809--98) | Liberal | 1868--74 (第1次) |

| Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield (1804--81) | Conservative | 1874--80 (第2次) |

| William Ewart Gladstone (1809--98) | Liberal | 1880--85 (第2次) |

| Marquess of Salisbury (1830--1903) | Conservative | 1885--86 (第1次) |

| William Ewart Gladstone (1809--98) | Liberal | 1886 (第3次) |

| Marquess of Salisbury (1830--1903) | Conservative | 1886--92 (第2次) |

| William Ewart Gladstone (1809--98) | Liberal | 1892--94 (第4次) |

| Earl of Rosebery (1847--1929) | Liberal | 1894--95 |

| Marquess of Salisbury (1830--1903) | Conservative | 1895--1902 (第3次) |

| Arthur James Balfour (1848--1930) | 1902--05 | |

| Sir Henry Campbell-Bannerman (1836--1908) | Liberal | 1905--08 |

| Herbert Henry Asquith (1852--1928) | Liberal+Coalition | 1908--16 |

| David Lloyd George (1863--1945) | Coalition | 1916--22 |

| Andrew Bonar Law (1858--1923) | Conservative | 1922--23 |

| Stanley Baldwin (1867--1947) | Conservative | 1923--24 (第1次) |

| James Ramsay MacDonald (1866--1937) | Labour | 1924 (第1次) |

| Stanley Baldwin (1867--1947) | Conservative | 1924--29 (第2次) |

| James Ramsay MacDonald (1866--1937) | Labour+Coalition | 1929--35 (第2次) |

| Stanley Baldwin (1867--1947) | Coalition | 1935--37 (第3次) |

| Neville Chamberlain (1869--1940) | Coalition | 1937--40 |

| Winston Spencer Churchill (1874--1965) | Coalition | 1940--45 (第1次) |

| Clement Richard Attlee (1883--1967) | Labour | 1945--51 |

| Sir Winston Spencer Churchill (1874--1965) | Conservative | 1951--55 (第2次) |

| Sir Anthony Eden (1897--1977) | Conservative | 1955--57 |

| Harold Macmillan (1894--1986) | Conservative | 1957--63 |

| Sir Alec Frederick Douglas-Home (1903--95) | Conservative | 1963--64 |

| Harold Wilson (1916--95) | Labour | 1964--70 (第1次) |

| Edward Heath (1916--2005) | Conservative | 1970--74 |

| Harold Wilson (1916--95) | Labour | 1974--76 (第2次) |

| James Callaghan (1912--2005) | Labour | 1976--79 |

| Margaret Thatcher (1925--2013) | Conservative | 1979--90 |

| John Major (1943--) | Conservative | 1990--97 |

| Tony Blair (1953--) | Labour | 1997--2007 |

| Gordon Brown (1951--) | Labour | 2007--10 |

| David Cameron (1966--) | Conservative | 2010--16 |

| Theresa May (1956--) | Conservative | 2016--19 |

| Boris Johnson (1964--) | Conservative | 2019-- |

2016-07-27 Wed

■ #2648. 17世紀後半からの言語的権威のブルジョワ化 [sociolinguistics][history][monarch][dryden]

近代英語において,言語的権威はどこにあると考えられていたか.この答えは,近代英語の初期とそれ以降の時代とで異なっていた.

Knowles (120) によれば,Elizabeth 朝を含め,それ以降の1世紀のあいだ君主と結びつけられていた言語的権威が,17世紀後半から18世紀にかけて中産階級と結びつけられるようになり,現在にまで続くイギリスにおける階級と言語使用の密接な関係の歴史が始まったという.

In a hierarchical society, it must seem obvious that those at the top are in possession of the correct forms, while everybody else labours with the problems of corruption. The logical conclusion is that the highest authority is associated with the monarchy. In Elizabeth's time, the usage of the court was asserted as a model for the language as a whole. After the Restoration, Dryden gave credit for the improvement of English to Charles II and his court. It must be said that this became less and less credible after 1688. William III was a Dutchman. Queen Anne was not credited with any special relationship with the language, and Addison and Swift were rather less than explicit in defining the learned and polite persons, other than themselves, who had in their possession the perfect standard of English. Anne's successor was the German-speaking elector of Hanover, who became George I. After 1714, even the most skilled propagandist would have found it difficult to credit the king with any authority with regard to a language he did not speak. Nevertheless, the monarchy was once again associated with correct English when the popular image of the monarchy improved in the time of Victoria.

After 1714 writers continued to appeal to the nobility for support and to act as patrons to their work on language. Some writers, such as Lord Chesterfield, were themselves of high social status. Robert Lowth became bishop of London. But ascertaining the standard language essentially became a middle-class activity. The social value of variation in language is that 'correct' forms can be used as social symbols, and distinguish middle class people from those they regard as common and vulgar. The long-term effect of this is the development of a close connection in England between language and social class.

ここで説かれているのは,政治的権威と言語的権威の連動である.理想的な君主制においては,君主の指導者としての地位と,彼らが話す言語の地位とが連動しているはずである.絶対的な政治的権力をもっている国王の口から出る言葉が,その言語の典型であり,模範であり,理想であるはずである.しかし,18世紀末以降に君臨したイギリス君主は,オランダ人の William III だったり,ドイツ人の George I であったりと,ろくに英語を話せない外国人だったのである(関連して,「#141. 18世紀の規範は理性か慣用か」 ([2009-09-15-1]) も参照).そこから推測されるように,イギリス君主は実際にイギリスの政治にそれほど関心がなかったのであり,イギリス国民によって「典型」「模範」「理想」とみなされるわけもなかった.ここから,国王の代理として政治を運営する "Prime Minister" 職(初代は Sir Robert Walpole)が作り出され,その職の重要性が増して現在に至るのだから,皮肉なものである.こうして,政治的権威は,国王から有力国民の代表者,実質的には富裕なブルジョワの代表者へと移行した.

当然ながら,それと連動して,言語的権威の所在も国王からブルジョワの代表者へと,とりわけ言語に対して意識の高い文人墨客へと移行した.こうして,国王ではなく,身分の高い教養のある階級の代表者が英語の正しさを定め,保つ伝統が始まった.21世紀の言葉遣いにもの申す "pundit" たちも,この伝統の後継者に他ならない.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2016-06-29 Wed

■ #2620. アングロサクソン王朝の系図 [family_tree][oe][monarch][history][anglo-saxon]

「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]) で挙げた一覧から,アングロサクソン王朝(古英語期)の系図,Egbert から William I (the Conqueror) までの系統図を参照用に掲げておきたい.

Egbert (829--39) [King of Wessex (802--39)]

│

│

Ethelwulf (839--56)

│

│

┌────┴──────┬──────────┬────────────┐

│ │ │ │

│ │ │ │

Ethelbald (856--60) Ethelbert (860--66) Ethelred I (866--71) Alfred the Great (871--99)

│

│

Edward the Elder (899--924)

│

│

┌────────────┬─────────────┤

│ │ │

│ │ │ ┌────────┐

Athelstan (924--40) Edmund I the Elder (945--46) Edred (946--55) ???HOUSE OF DENMARK???

│ │ └────────┘

│ │

Edwy (955--59) Edgar (959--75) Sweyn Forkbeard (1013--14)

│ │

│ │

┌────────────┤ │

│ │ │

│ │ │

Edward the Martyr (975--79) Ethelred II the Unready (979--1013, 1014--16) === Emma (--1052) === Canute (1016--35)

│ │ │ │

│ │ │ │

│ │ │ └─────┐

│ │ │ │

│ │ Hardicanute (1040--42) │

│ │ │

│ │ │

Edmund II Ironside (1016. 4--11) Edward the Confessor (1042--66) Harold I Harefoot (1035--40)

│

│

│ ┌─────────┐ ┌────────┐

Edward Atheling (--1057) ???HOUSE OF NORMANDY ??? ???HOUSE OF GODWIN ???

│ └─────────┘ └────────┘

│

│

Edgar Atheling (1066. 10--12) William the Conqueror (1066--87) Harold II (1066. 1--10)

2016-06-13 Mon

■ #2604. 13世紀のフランス語の文化的,国際的な地位 [reestablishment_of_english][french][history][literature]

13世紀のイングランドは,John による Normandy の喪失に始まり,世紀中葉には Henry III が Provisions of Oxford や「#2561. The Proclamation of Henry III」 ([2016-05-01-1])」などを認めさせられ,その後の英語の復権を方向づけるような事件が相次いだ (see 「#2567. 13世紀のイングランド人と英語の結びつき」 ([2016-05-07-1])) .

しかし,時代の大きな流れとしては英語の復権へと舵を切っていたものの,小さな流れとしては,英語に比してフランス語がいっそう重要視されるという逆流もあった.Henry III がフランス貴族を重用したことにより宮廷周りでのフランス語使用は増したし,イングランドのみならず国際的にみても13世紀のフランス語の地位が高かったという事情もあった.後の18世紀にもヨーロッパ中にフランス語の流行が見られたが,13世紀の当時,フランス語はヨーロッパの文化的な国際語として絶頂の極みにあったのである.

例えば,Adenet le Roi にはドイツのあらゆる貴族が子供たちにフランス語の教師をつけていたとの言及がある(以下,Baugh and Cable 129 より引用).

Avoit une coustume ens el tiois pays

Que tout li grant seignor, li conte et li marchis

Avoient entour aus gent françoise tousdis

Pour aprendre françoise lor filles et lor fis;

Li rois et la roïne et Berte o le cler vis

Sorent près d'aussi bien la françois de Paris

Com se il fussent né au bourc à Saint Denis. (Berte aus Grans Piés, 148ff.)

また,Dante の師匠である Brunetto Latini は百科事典 Li Tresor (c. 1265) をフランス語で著わしたが,それはフランス語が最も魅力的であり,最もよく通用するからだとしている.もう1人のイタリア人 Martino da Canale も,ベネチア史をフランス語に翻訳したときに,同様の理由を挙げている.似たようなコメントは,ノルウェーやスペインから,そしてエルサレムや東方からも確認されるようだ.同趣旨の文献上の言及は,ときに15世紀始めまでみられたという (Baugh and Cable 129) .

では,イングランド及びヨーロッパ全体における,13世紀のフランス語の高い国際的地位は何によるものだったのか.Baugh and Cable (129) は,次のように複数の要因を指摘している.

The prestige of French civilization, a heritage to some extent from the glorious tradition of Charlemagne, carried abroad by the greatest of medieval literatures, by the fame of the University of Paris, and perhaps to some extent by the enterprise of the Normans themselves, would have constituted in itself a strong reason for the continued use of French among polite circles in England.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-06-06 Mon

■ #2597. Book of Common Prayer (1549) [bible][history][literature][book_of_common_prayer][idiom]

「祈祷書」(英国教会の礼拝の公認式文)として知られる The Book of Common Prayer の初版は,1549年に編纂された.宗教改革者にしてカンタベリー大主教の Thomas Crammer (1489--1556) を中心とする当時の主教たちが編纂し出版したものであり,その目的は,書き言葉においても話し言葉においても正式とみなされる英語の祈祷文を定めることだった.正式名称は The Booke of the Common Prayer and administracion of the Sacramentes, and other Rites and Ceremonies after the Use of the Churche of England である.

この祈祷書は,Queen Mary と Oliver Cromwell による弾圧の時代を除いて,現在まで連綿と用いられ続けている.現在一般に用いられているのは初版から約1世紀後,1661--62年に改訂されたものであるが,初版の大部分をよくとどめているという点で,完全に連続性がある.この祈祷書は5世紀近くもの繰り返し唱えられてきたために,人口に膾炙した文言も少なくない.特によくに知られているのは結婚式での文句だが,その他の常套句も多い.Crystal (36) より,以下にいくつか挙げてみよう.

[ 結婚式関係 ]

・ all my worldly goods

・ as long as ye both shall live

・ for better or worse

・ for richer for poorer

・ in sickness and in health

・ let no man put asunder

・ now speak, or else hereafter forever hold his peace

・ thereto I plight thee my troth

・ till death us do part

・ to have and to hold

・ to love and to cherish

・ wedded wife/husband

・ with this ring I thee wed

[ その他 ]

・ all perils and dangers of this night

・ ashes to ashes

・ battle, murder and sudden death

・ bounden duty

・ dust to dust

・ earth to earth

・ give peace in our time

・ good lord, deliver us

・ peace be to this house

・ read, mark, learn and inwardly digest

・ the sins of the fathers

・ the world, the flesh and the devil

祈祷書に関連して,「#745. 結婚の誓いと wedlock」 ([2011-05-12-1]),「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1]) も参照されたい.また,聖書からの常套句としては「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) を参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

2016-05-17 Tue

■ #2577. 文字体系の盛衰に関わる社会的要因 [sociolinguistics][grammatology][writing][history][alphabet]

先日,古代オリエント博物館で開催中の「【春の特別展】世界の文字の物語 ―ユーラシア 文字のかたち――」を観にいった.古代文字の本物やレプリカが並べられており,詳しい解説のパネルもあって,博物館らしく具体感と臨場感をもって学べる展覧会だった.売店で展覧会名と同名の70頁ほどからなる図録が売られていたので,購入した.そのなかに楔形文字 (cuneiform) の消滅に関する文章があり,消滅の原因に関する記述に目を引かれた(展覧会のパネルにあった文章と同じものと思われる).

楔形文字は前4千年期末頃に発明され,その後メソポタミア南部を中心とする西アジア全域に用いられ,2千年以上ものあいだ,他の文字体系の追随を許さずに全盛を極めた.ただし,その間にも,ライバルは虎視眈々と力をつけていた.前2千年紀にアルファベットが発明され,前1千年紀にはそれが羊皮紙やパピルスに記されるようになり,粘土板を用いた楔形文字の使用と競合するようになる.この後楔形文字は徐々にアルファベットにより追い落とされてゆくのだが,その経緯が図録の p. 19 に次のように解説されていた(原文の傍点は下線に替えてある).

やがて楔形文字文書はアルファベット文書に主役の座を譲ることになるのだが,前1千年紀の間は楔形文字粘土板文書も並行して盛んに作成された.アルファベットは文字数が少ない上,文字と音の対応も一対一であり,明らかに楔形文字よりも合理的で簡単である.一説ではこの簡単さゆえに楔形文字はアルファベットに取って代わられたとも言う.確かに文字システムの明解さは1つの要因になったとは考えられる.しかしこのような説では納得できない点もある.例えば,現代においても,東アジアの漢字に〔ママ〕ように,簡単とは言えない文字システムが採用されている事実がある.楔形文字の放棄に関する別の重要な論点は,楔形文字で粘土板に文書を記す書記術の実践とその後進育成を支える組織の断絶であろう.メソポタミア北部では前7世紀末のアッシリア帝国の崩壊後に楔形文字粘土板文書の作成が激減する.南部ではその後も幅広く用い続けられるものの,前484年に起こったペルシア帝国に対する大反乱の鎮圧後,楔形文字粘土板文書の使用はバビロン市やウルク市などの古い大神殿とその周辺に限定されるようになった.

その後,紀元後1千年紀初頭まで楔形文字の伝統は部分的に継承されたが,最終的には3千年ほど続いた伝統は終焉を迎えることになる.

上の引用で目を引くのは,楔形文字がアルファベットに追い落とされたのは,後者が文字体系として合理的で優れているからという理由よりも,むしろ社会的な事情で前者の伝統を継承する体制が保持されなかったからという点を重視していることだ.似たような議論は,「#2417. 文字の保守性と秘匿性」 ([2015-12-09-1]) でみたように,ロビンソンによってもなされている.文字体系の経済的,言語学的な合理性という指標は,その繁栄と伝播に一役買っている可能性はあるかもしれないが,あったとしても二次的な要因のように思われる.主たる要因はその文字体系の使用と教育体制にあると考えておきたい.

・ 古代オリエント博物館(編)『世界の文字の物語 ―ユーラシア 文字のかたち――』古代オリエント博物館,2016年.

2016-05-12 Thu

■ #2572. Momma and Matto (編)の英語史年表 [timeline][history][language_planning][linguistic_right]

最近の「#2562. Mugglestone (編)の英語史年表」 ([2016-05-02-1]) に引き続き,英語史年表シリーズ.Momma and Matto の英語史コンパニオンの pp. xxix--xxxiii に掲げられている年表を再現する.後期近代英語期について,言語教育,言語権 (linguistic_right),言語計画 (linguistic_planning) などの応用社会言語学的な項目が多く立てられている点に,この年表の特徴がある.

1000 BCE Indo-European languages spread throughout Europe and southern Asia, some already attested in writing for hundreds of years. ca. 1000--1 BCE Gradual sound shifts (Grimm's Law) take place in Germanic languages. 55--54 BCE Julius Caesar invades Britain. 43 CE Romans under Claudius conquer Britain; the "Roman Britain" period begins. ca. 50--100 Scandinavian Runic inscriptions are produced, which remain the oldest attestations of a Germanic language. ca. 98 Roman historian Cornelius Tacitus writes ''Germania''. ca. 350 Bishop Wulfila translates the Bible into Gothic, an East Germanic language. 410 roman troops withdraw from Britain as Visigoths sack Rome; the "Roman Britain" period ends. 449 According to tradition,Anglo-Saxons (Angles, Saxons, Jutes) begin invasion and settlement of Britain, bringing their West Germanic dialects to the islands. 597 Pope Gregory sends Augustine to Kent where he converts King Æthelberht and 10,000 other Anglo-Saxons to Christianity. 793--ca. 900 Vikings (Danes, Norwegians, Swedes) raid England periodically and establish settlements. 878 King Alfred's victory over Guthrum's Danish army at Edington paves the way for the creation of the Kingdom of the Anglo-Saxons. 886 King Alfred and Guthrum sign a treaty establishing the "Dane law" north and east of London, heavily settled by the Norse-speaking vikings. 890s King Alfred translates Pope Gregory's ''Regula pastoralis'' into English. ca. 900 Bede's ''Ecclesiastical History'' is translated from Latin into Old English. ca. 975--1025 The four great manuscripts containing Old English poetry (Exeter Book, Junius Manuscript, Vercelli Book, and ''Beowulf'' Manuscript) are compiled, though many of the texts they contain were likely composed over the previous 300 years. 993--5 Aelfric composes his Latin-Old English ''Glossary''. 1066 William the Conqueror leads the Norman conquest of England, solidifying French as the language of the nobility. 1171 Henry II leads the Cambro-Norman invasion of Ireland, bringing French and English speakers to the island. 1204 King John of England loses Normandy to France. ca. 1245 Walter of Bibbesworth compiles his ''Tretiz de Langage'' to improve the French of English-speaking Landowners. 1282 Wales is conquered by King Edward I of England. 1348--50 The Black Plague kills about one-third of the English population. 1362 Statute of Pleading requires English be spoken in law courts. 1366 Statutes of Kilkenny outlaw (among other Irish customs) speaking Irish by Englishmen in Ireland. 1370--1400 Chaucer writes his major works. 1380s John Wycliffe and his followers illegally translate the Latin Vulgate Bible into English. 1380--1450 Chancery standard written English is developed. ca. 1450 Johannes Gutenberg establishes the printing press in Germany. 1476 William Caxton sets up the first printing press in England. 1492 Christopher Columbus explores the Caribbean and Central America. 1497 Italian navigator John Cabot explores Newfoundland. 1500--1650 Great Vowel Shift takes place. 1525 William Tyndale prints an English translation of the New Testament. 1534 The first complete English translation of the Bible from the original Greek and Hebrew is produced. 1536 and 1543 Acts of Union (Laws in Wales Acts) annex Wales to England. 1542 Crown of Ireland Act makes the English king also the Irish king. 1558--1603 Queen Elizabeth I reigns. ca. 1575--1600 English becomes an important trade language in West Africa. 1580s--1612 Shakespeare composes his plays. 1583--1607 British attempt unsuccessfully to establish colonies in America. 1588 The Bible is translated into Welsh. 1589 George Puttenham publishes his ''Art of English Poesy''. 1600 British East India Company receives its charter, facilitating economic expansion into India. 1600s Atlantic slave trade begins, bringing Africans to America. 1603 Union of the Crowns: James VI of Scotland becomes James I of England and Scotland, accelerating the Anglicization of Scots-English. 1604 Robert Cawdrey compiles ''A Table Alphabeticall'', the first monolingual English dictionary. 1607 The Virginia Company of London successfully establishes a colony in America at Jamestown, Virginia. 1610 British establish fishing outposts in Newfoundland. 1611 The King James Bible is published. 1620 Pilgrims establish a colony at Plymouth Rock. 1623--ca. 1660 British establish colonies throughout Caribbean. 1642--51 English Civil Wars are ongoing. 1660 The Restoration: Charles II returns to the throne. 1663 The Royal Society is founded. 1689 British establish the three administrative districts of Bengal, Bombay (now Mumbai), Madras (now Chennai) on the Indian subcontinent. 1694 French publish a national dictionary. 1695 The Licensing Act expires, giving anyone the freedom to publish without government permission. 1707 Acts of Union unite governments of England and Scotland, creating the Kingdom of Great Britain. 1712 Jonathan Swift writes his "Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue.". 1755 Samuel Johnson's ''Dictionary of the English Language'' is published. French-speaking Acadians are expelled from Canada by British, settle in Louisiana and are called Cajuns. 1773 British establish a Governor Generalship in India. 1776 Thomas Jefferson drafts American Declaration of Independence. 1780s British begin to settle in Australia. 1783 Treaty of Paris recognizes an independent United States of America; Noah Webster's "blue-back" spelling book is published. 1786 William Jones suggests a common root for Sanskrit, Greek, and Latin, promoting comparative linguistics and Indo-European studies. 1787 English speakers of African origin are repatriated to Africa in Freetown, Sierra Leone. 1789--99 The French Revolution takes place. 1795 Lindley Murray's ''English Grammar'' is published. 1800 Act of Union unites governments of Ireland and Great Britain, creating the Kingdom of Great Britain and Ireland and requiring that Irish politicians speak English in British government. 1803 The Louisiana Purchase allows US to expand westward. 1811--18 Jane Austen's novels and published. 1819 The British government passes the Six Acts, aimed to suppress the publication of radical newspapers. 1820 Freed English-speaking slaves repatriated from America to the newly created West African nation of Liberia. 1828 Noah Webster's ''Dictionary of American English'' is published. 1831 A system of Primary School Education is introduced in Ireland, with English as the medium of instruction. 1835 Lord Macaulay's Minute initiates the introduction of English language education into South Asia. 1836 The phrase "standard English" first appears in a philological sketch on the history of the language in the ''Quarterly Review''. 1837--1901 Queen Victoria reigns. 1840s British begin to settle in New Zealand. 1845--9 Many monoglot Irish speakers die as a result of the Great Famine in Ireland. 1852 ''Roget's Thesaurus'' is first published. 1858 Act for the Better Government of India results in the British governing India directly. 1859 ''Proposal for the Publication of a New English Dictionary'' initiates work on what will be the ''Oxford English Dictionary''. 1873 Harvard University introduces the first American college program in English composition for native speakers. 1898 Americans take over control of the Philippines from Spain, beginning America's colonial period. 1914--39 James Joyce's major works are published. 1922 Ratification of the Anglo-Irish Treaty recognizes an independent Irish Free State, which will become the Republic of Ireland. 1925 The Phelps-Stokes Commission recommends teaching both English and native languages in Africa. 1926--62 William Faulkner's major works are published. 1928 ''Oxford English Dictionary'' is completed. 1946 The Philippines achieve independence from the United States. 1947 India achieves independence from Britain; Pakistan splits from India. 1953 English made a compulsory subject in national examinations in elementary schools throughout Anglophone Africa. 1957--68 Most of Britain's African colonies achieve independence. 1967 The Official languages Act makes English and Hindi India's two official languages. Tanzania launches a "Swahilization" program. 1970- Toni Morrison's major works are published. 1875-- Salman Rushdie's major works are published. 1979 Lawsuit (''Martin Luther King Jr Elementary School Children vs. Ann Arbor School District Board'') sets precedent for requiring teachers to study AAVE. Urdu replaces English as the language of instruction in schools in Pakistan. 1991 Helsinki corpus of English words from the Old English period through 1720 is completed. 1993 Welsh Language Act makes Welsh an official language in Wales alongside English. 1996--7 The "Ebonics" debates begin in Oakland, California. 1998 The Good Friday Agreement grants "parity of esteem" to the Irish language and to Ulster Scots (Ullans) in Northern Ireland.

・ Momma, Haruko and Michael Matto, eds. A Companion to the History of the English Language. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008.

2016-05-07 Sat

■ #2567. 13世紀のイングランド人と英語の結びつき [me][reestablishment_of_english][history]

「#2561. The Proclamation of Henry III」 ([2016-05-01-1]) の記事でみたように,ノルマン征服以降の数世紀間,イングランドでは公文書が英語で書かれることはまれだった.イングランドと英語は,フランス人とフランス語のくびきの下にあったといってよい.とりわけ13世紀の Henry III による長い統治期間 (1216--72) にはフランス贔屓が激しく,英語の地位は低かった.しかし,この状態は土着のイングランド人にとっては耐えがたいものであり,ついに英語を母語とする諸侯の堪忍袋の緒が切れた.諸侯は,1258年にオックスフォードで開かれた議会 (Mad Parliament) で,Henry III に放漫な国政を改革するように迫るオックスフォード条款 (Provisions of Oxford) を認めさせ,王はその確認のために Proclamation of Henry III を発行したが,まもなく承認を取り消した.ここから貴族と王による争い,世にいう Barons' War (1259--65) が生じた.貴族側の指導者は,皮肉なことに,生まれも教育もノルマン人たる(ただしイングランド人の祖母をもつ) Simon de Montfort (c. 1208--65) という人物であり,1264年には Henry を捉えて国政を握ったが,1265年,Edward 王子(後の Edward I)率いる国王軍との戦いで死んだ.

Henry III のフランス人重用と無能な政治は,確かに英語の復権を時間的に遅らせはしたが,フランス人やフランス語への反動を招く原因そのものとなったことによって,後の英語の復権を決定づけたと評価することもできるだろう.英語という言語が,イングランド人のアイデンティティと堅く結びつけられる契機となったのだ.Baugh and Cable (128) の評価が参考になる.

The effect of the foreign incursions in the thirteenth century was undoubtedly to delay somewhat the natural spread of the use of English by the upper classes that had begun. But it was also to arouse such widespread hostility to foreigners as greatly to stimulate the consciousness of the difference between those who for a generation or several generations had so participated in English affairs as to consider themselves Englishmen, and to cause them to unite against the newcomers who had flocked to England to bask in the sun of Henry's favor. One of the reproaches frequently leveled at the latter is that they did not know English. It would be natural if some knowledge of English should come to be regarded as a proper mark of an Englishman.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2016-05-02 Mon

■ #2562. Mugglestone (編)の英語史年表 [timeline][history]

英語史年表シリーズ.Mugglestone 編の英語史書 pp. 415--28 に,"A CHRONOLOGY OF ENGLISH" と題する詳細な年表が掲げられている.これまで本ブログで挙げてきた年表シリーズのなかでも最も長いものである.とりわけ近現代の外面史が詳しく,20世紀後半などはひたすら旧植民地の独立の時期だなとあらためて実感.

| c1500 BC | First evidence for some languages of the Indo-European group. |

| c1000-500 BC | Emergence of Proto-Germanic. |

| c300--200 BC | Break-up of Proto-Germanic. |

| c45--c410 | Britain becomes part of the Roman Empire, forming the Roman colony 'Britannia'. |

| c410 | Collapse of Roman Empire; Romans leave Britain. |

| 449 | Traditional date for the invasion of Britain by the Angles, Saxons, and Jutes. |

| 597 | Arrival of Roman mission in England and introduction of Christianity. |

| 601 | Augustine becomes the first Archbishop of Canterbury. |

| 664 | Synod of Whitby. |

| 670s | Presumed date of composition of Cædmon's Hymn. |

| c700 | First surviving written evidence of Old English. |

| c700--20 | Lindisfarne Gospels written (in Latin). |

| 731 | Bede completes his Ecclesiastical History of the English People (in Latin). |

| 735 | Death of Bede. |

| 757(--96) | Reign of Offa as King of Mercia. |

| 780s | Period of Scandinavian invasion begins. |

| 793 | Sacking of the monastery at Lindisfarne by Scandinavian invaders. |

| 849 | Alfred born in Wantage, Oxfordshire. |

| 870s | Scandinavian settlement in England. |

| 871(--99) | 1 Reign of Alfred as King of Wessex. |

| 2 Production of translations of, for example, Bede's Ecclesiastical History, Boethius's Consolation of Philosophy, Gregory's Pastoral Care. | |

| 878 | Battle of Edington, in which Alfred triumphs over Vikings and agrees on areas of Scandinavian settlement (later to be known as the 'Danelaw'). |

| from c890 | Production of Anglo-Saxon Chronicle. |

| 899 | Death of Alfred. |

| 937 | Battle of Brunanburh. |

| from c950 | Benedictine Reform. |

| c950(--970) | Glosses to Lindisfarne Gospel added (in Old English) by Aldred, Provost of Chester-le-Street in Northumbria. |

| c955 | Birth of Ælfric. |

| c970s | Exeter Book and Vercelli Book copied. |

| 990s | Ælfric writes his Catholic Homilies. |

| 991 | Battle of Maldon. |

| c1000 | Copying of Junius (or Cædmon) manuscript and Beowulf manuscript. |

| 1005 | Ælfric becomes Abbot of Eynsham in Oxfordshire. |

| c1010 | Death of Ælfric. |

| 1016(--35) | Reign of the Danish king Cnut over England. |

| 1066 | Battle of Hastings; William I (the conqueror) reigns over England (until 1087). |

| 1086--7 | Compilation of the Domesday Book, the first survey of the nation's land resources. |

| c1122 | The Peterborough Chronicle is copied, and the First Continuation begins. |

| 1154 | Peterborough Chronicle ends. |

| c1170s | The Ormulum. |

| 1172 | Henry II becomes King of Ireland. |

| 1204 | Loss of Normandy; England becomes the sole remaining home of Norman English. |

| 1215 | Magna Carta. |

| c1225 | Ancrene Wisse. |

| 1258 | Proclamation of Henry III: first Royal Proclamation issued in English since the Norman Conquest. |

| 1284 | Annexation of Wales. |

| c1300 | Cursor Mundi. |

| 1330--80 | Evidence of East Midland influence on language of London; evidence of limited standardization in manuscripts written in London. |

| 1337(--1454) | Hundred Years' War with France. |

| 1340 | Dan Michel's Ayenbite of Inwyt completed. |

| c1343 | Birth of Geoffrey Chaucer. |

| 1348 | First outbreak of the Black Death. |

| 1362 | Statute of Pleading; English becomes the official language of the law courts. |

| 1380s | Wycliffite Bible (first complete Bible in English). |

| 1381 | The Peasants' Revolt. |

| 1387 | John Trevisa completes English translation of Ranulph Higden's Polychronicon (1327). |

| c1395 | Second version of the Wycliffite Bible in English. |

| 1400 | Death of Geoffrey Chaucer |

| 1417 | Signet Office begins issuing the king's letters in English. |

| 1422 | Brewers' Guild of London decides to switch to English as language of proceedings and accounts. |

| 1425 | First surviving Paston letter. |

| 1430 | Chancery adopts East Midland koiné as its written form. |

| c1450 | Death of John Lydgate. |

| c1470 | Death of Thomas Malory. |

| 1475 | Printing of The Recuyell of the Historyes of Troye by William Caxton in Bruges---the first book to be printed in English. |

| 1476 | William Caxton sets up his printing press in Westminster and publishes the first printed books in English. |

| 1485 | Henry VII becomes the first Tudor King after Richard III is killed at the Battle of Bosworth. |

| 1489 | French no longer used as the language of Parliament. |

| 1490 | Caxton's Eneydos published (with prologue remarking on variability of English). |

| 1491 | Death of Caxton; succeeded by Wynkyn de Worde, who moves his printing press to Fleet Street. |

| 1492 | Christopher Columbus arrives in West Indies. |

| 1497 | John Cabot reaches Newfoundland, providing the first English contact with Canada. |

| 1525--6 | Publication of William Tyndale's New Testament in English. |

| 1534 | English Reformation (Henry VIII breaks with the Catholic Church). |

| 1535 | Publication of Miles Coverdale's Bible (the first complete Bible to be printed in English). |

| 1536 | First act of union between England and Wales. |

| 1542 | Andrew Boorde, Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge, illustrates regional dialects. |

| 1549 | Book of Common Prayer. |

| 1562 | John Hawkins starts British slave trade. |

| 1564 | Birth of Shakespeare. |

| 1565 | Lawrence Nowell, Vocabularium Saxiconum, first Old English glossary; included northern English words. |

| 1567 | Thomas Harman, A Caveat or Warening for Common Cursetors, first glossary of the 'canting language' or dialect of the underworld. |

| 1577(--80) | Francis Drake circumnavigates the world. |

| 1585 | Thomas Herriot, a scientist, visits Roanoke in America to gather information on the flora, fauna, resources, people, and languages. |

| 1586 | Publication of William Bullokar's Pamphlet for Grammar, the first grammar of English. |

| 1600 | Founding of the East India Company. |

| 1600(--) | English begins to be used in records of legal proceedings. |

| 1603 | Union of the Crowns; James VI of Scotland succeeds to the English throne, as James I, after death of Elizabeth I. |

| 1604 | Robert Cawdrey, A Table Alphabeticall, the first English-English dictionary, translates 'hard words' and inkhorn terms into 'common' English. |

| 1607 | Jamestown in Chesapeake Bay founded in North America---the first successful British colony. |

| 1611 | The Authorized Version of the English Bible (the 'King James' Bible), attempts to resolve questions about Englishing the Word of God. |

| 1616 | Death of Shakespeare. |

| 1619 | Alexander Gil, Logonomia Anglica, first vernacular grammar to treat English dialects systematically. |

| 1623 | Publication of the First Folio edition of Shakespeare's plays. |

| 1653 | Publication of John Wallis's Grammatica linguae Anglicanae. |

| 1655 | Britain ousts the Spanish from Jamaica and extends its influence and language into the Caribbean and to West Africa. |

| 1660 | 1 Restoration of the monarchy. |

| 2 Royal Society of London founded, in part, as the first English language academy. | |

| 1670 | Hudson's Bay Company formed. |

| 1710 | Copyright Act. |

| 1711 | Publication of Greenwood's Essay towards a practical English Grammar. |

| 1712 | Publication (anonymously) of A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue; in a Letter by Jonathan Swift, which proposes the foundation of an Academy to regulate English usage. |

| 1713 | Having defeated the French, the British exile French-speakers from Atlantic Canada. A later attempt by France to maintain colonies in present-day Illinois failed, and their defeat at Battle of Quebec in 1759 ensures dominance by English speakers in the west. |

| 1714 | Death of Queen Anne: all chances of setting up an English Academy lost. |

| 1715 | Elisabeth Elstob published the first grammar of Old English. |

| c1745 | Publication of Ann Fisher's New Grammar (Newcastle upon Tyne), the first grammar to be published by a woman. |

| 1747 | Samuel Johnson published the Plan for his Dictionary. |

| 1752 | Britain (and its colonies) move from the Julian to the Gregorian calendar, losing 11 days between 2 and 14 September. |

| 1755 | Publication of Samuel Johnson's two-volume Dictionary of the English Language. |

| 1757 | In India, the British military victory at Plassy institutes English dominance in South Asia that will last until 1947. In the hands of expatriate and native soldiers and bureaucrats, English becomes the language of government. |

| 1762 | Publication of Robert Lowth's Short Introduction to English Grammar. |

| 1770 | Botany Bay, Australia, discovered by James Cook. |

| 1775 | War of American Independence begins. |

| 1776 | Declaration of American Independence. |

| 1780 | Publication of Thomas Sheridan's General Dictionary of the English Language. One main object of which, is, to establish a plain and permanent standard of pronunciation. |

| 1783 | US Declaration of Independence formally recognized by the British. |

| 1783 | Noah Webster's American Spelling Book (the 'Blue-backed Speller') published. |

| 1787 | Abolitionists in Britain establish Sierra Leone in West Africa and settle 2000 freed slaves there. They employ English in governing themselves and the indigenous peoples. |

| 1788 | Establishment of a penal colony near present-day Sydney begins to form the distinctive English of Australia. |

| 1789 | Publication of Noah Webster's Dissertations on the English Language, which advocated the institution of a national American standard of usage. |

| 1791 | Publication of John Walker's Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the English Language. |

| 1793 | A delegation from Britain arrives in China to open trade relations. 'Pidgin English' begins to emerge as a trade language. |

| 1795 | Publication of Lindley Murray's English Grammar, adapted to the different classes of learners. Over 1.5 million copies would be sold by 1850. |

| 1800 | Act of Union with Ireland. |

| 1801 | Union with Ireland begins. |

| 1803 | Purchasing the huge central portion of what is now the USA, the US government ensured the extension of English throughout much of the American west. |

| 1806 | British establish control of South Africa (English becomes the official language in 1822). |

| 1810 | William Hazlitt publishes A New and Improved Grammar of the English Tongue. |

| 1821 | Liberia is supported by the USA as a place of re-settlement for freed slaves. All who arrive in Monrovia as part of this 'colonization' effort are English speakers. |

| 1825 | Opening of the Stockton to Darlington Railway. |

| 1828 | Publication of Noah Webster's American Dictionary of the English Language. |

| 1830 | Opening of the Liverpool to Manchester Railway. |

| 1832 | Passing of the First Reform Bill. |

| 1837 | Death of William IV; accession of Queen Victoria. |

| 1840 | 1 In England, introduction of the Penny Post on 10 January; by the end of the year 168 million letters have been posted (compared to 76 million in 1839) |

| 2 The Treaty of Waitangi was the foundation document in the establishment of exclusive British sovereignty in New Zealand. | |

| 1842 | Foundation of the London Philological Society. |

| 1844 | First telegraph line established between Baltimore and Washington. |

| 1845--48 | The annexation of Texas and the defeat of the Mexican army extends the USA westward to California. Vast numbers of migrants to the west, especially after the gold rush of 1848, overwhelm the institutions of Spanish culture. |

| 1850 | Public Libraries Act. |

| 1854--6 | Crimean War. |

| 1858 | Proposal for A New English Dictionary (later known as The Oxford English Dictionary) made by the London Philological Society. |

| 1866 | Atlantic Cable completed, linking Valencia, Ireland and Trinity Bay, Newfoundland by submarine cable. |

| 1867 | 1 Second Reform Bill (extending franchise to all those who could demonstrate ownership of property worth ?7). |

| 2 Canada given self-government. | |

| 1869 | Alexander Ellis publishes the first volume of his On Early English Pronunciation in which he defined 'received pronunciation' for the first time. |

| 1870 | In England and Wales, Elementary Education Act passed, providing compulsory elementary education for all children. |

| 1872 | Education in Scotland made compulsory until the age of 14. |

| 1873 | Founding of the English Dialect Society. |

| 1876 | Introduction of the telephone by Alexander Graham Bell. |

| 1877 | Invention of the phonograph by Thomas Edison. |

| 1881 | Education in England and Wales becomes compulsory until the age of 19. |

| 1884 | First fascicle of A New English Dictionary on Historical Principles (later OED) published, covering the words A-Ant. |

| 1888 | The British East Africa Company is established to oversee the development of British interests in Kenya, Zanzibar, and Uganda. |

| 1889 | Publication of fifth volume of A. J. Ellis's On Early English Pronunciation: The Existing Phonology of English Dialects. |

| 1892 | Publication of Joseph Wright's Grammar of the Dialect of Windhill. |

| 1896 | The English Dialect Society disbanded. |

| 1897 | Founding of the first regional dialect organization, The Yorkshire Dialect Society. |

| 1898(--1905) | 1 The Spanish-American War extends US dominance from the continent of North America and into Puerto Rico and the Philippines. |

| 2 In England, publication of The English Dialect Dictionary and English Dialect Grammar, edited by Joseph Wright. | |

| 1899(--1902) | 1 The South African War (Boer War) concludes with the British in control of present-day South Africa. |

| 2 First magnetic sound recordings. | |

| 1901 | 1 Guglielmo Marconi received the first transatlantic radio signals, sent between Poldhu, Cornwall and Signal Hill in Newfoundland. |

| 2 Australia is transformed from a colony to a commonwealth. Among the first laws passed was the Immigration Restriction Act which required all prospective immigrants 'to write out at dictation and sign in the presence of the [custom's] officer a passage of fifty words in length in a European language directed by the officer.' This language incorporated the 'dictation test' used in Natal in 1897 to exclude most Indians from South Africa. | |

| 3 Death of Queen Victoria. | |

| 1906 | First public radio broadcast. |

| 1907 | New Zealand becomes a dominion of the British Empire. |

| 1910 | The Union of South Africa becomes a dominion of the British Empire. |

| 1914(--18) | The First World War (UK), World War I (US) |

| 1918 | The Englishman Sir Evelyn Wrench and the American Alexander Smith Cochran found the English-Speaking Union, to encourage partnership between the UK, its dominions, and the USA. [There is currently an English-Speaking Union of the Commonwealth (HQ: London) and of the United States (HQ: New York).] |

| 1919 | The German colony of Tanganyika in East Africa is ceded to Britain, and Kamerun in West Central Africa is divided between France (Cameroun) and Britain (Cameroon). |

| 1920 | Kenya becomes a British colony. |

| 1921 | Ireland achieves Home Rule and is separated from Great Britain. Gaelic is made an 'official' language in addition to English. |

| 1922 | Foundation of British Broadcasting Company (BBC). |

| 1925 | The Afrikaans language gains official status alongside English in South Africa. |

| 1928 | Completion of the first edition of the Oxford English Dictionary. |

| 1931 | The British Commonwealth is formed, and South Africa becomes a dominion of the British Empire. |

| 1934 | The British Council is founded, with its headquarters in London, as a vehicle for British cultural diplomacy and teaching English as a foreign or second language. |

| 1935 | The Philippines becomes a self-governing Commonwealth in association with the USA. |

| 1936 | The Republic of Ireland severs all constitutional links with Great Britain. |

| 1937 | In Wales, a new constitution for the festival the national Eisteddfod makes Welsh its official language. |

| 1939--45 | The Second World War (UK), World War II (US). |

| 1945 | Signing of the United Nations Charter and the decision to make the headquarters of the UN in the USA gives English an unprecedented importance as a language of diplomacy. |

| 1946 | 1 The Philippines gains its independence from the USA. |

| 2 Transjordan gains its independence from the UK as Jordan. | |

| 1947 | 1 India is partitioned into Pakistan and India and is freed from British control. The constitution provides that English remain the language of national government for only fifteen years. The approach of that date results in riots led by those fearing the dominance of Hindi and the loss of power for their own language communities. English remains as the most important of India's 'national languages' even though few learn it as a mother tongue. |

| 2 New Zealand gains its independence from the UK, and joins the Commonwealth. | |

| 1948 | 1 In England, the Survey of English Dialects is founded. |

| 2 Burma gains its independence from the UK, and declines membership of the Commonwealth. | |

| 3 Ceylon gains its independence from the UK as Sri Lanka, and joins the Commonwealth. | |

| 1949 | 1 The Linguistic Survey of Scotland founded. |

| 2 Newfoundland becomes a province of Canada. | |

| 3 Two new Guinea territories are combined by the United Nations as an Australian mandate, the UN Trust Territory of Papua and New Guinea. | |

| 1952 | Puerto Rico (see 1898) becomes a Commonwealth in association with the US, with Spanish as its first and English its second language. |

| 1953 | The creation of the United States Information Agency (USIA) and its overseas arm, the United States Information Service (USIS). |

| 1955 | About this time, the number of speakers using English as an additional language surpassed the number who had learned it as a first language. |

| 1957 | 1 The New Zealand-born lexicographer Robert W. Burchfield becomes the editor of a Supplement to the Oxford English Dictionary (eventually published in four volumes 1972--86). |

| 2 The Gold Coast (as Ghana) and Malaya gain their independence from the UK. | |

| 1960 | Nigeria becomes independent from the British and Somalia from the British and Italians. |

| 1961 | 1 South Africa becomes a republic, leaves the Commonwealth, and adopts Afrikaans and English as its official languages. |

| 2 The British colony of Cameroon divides, part joining Nigeria, part joining the ex-French colony of Cameroun, to become the Republic of Cameroon, with French and English as its official languages. | |

| 3 Sierra Leone, Kuwait, and Cyprus gain their independence from the UK | |

| 4 In England, 1961--72, publication of the Basic Material of the Survey of English Dialects. | |

| 1962 | 1 Jamaica, Trinidad and Tobago, and Uganda gain their independence from the UK. |

| 2 Caribbean English becomes the vehicle for popular culture, especially calypso, Rastafarianism, and raggae. | |

| 1963 | 1 Nigeria becomes independent as part of the wave of 'decolonizing' that took place throughout the former British colonies. West African Pidgin English emerges as a major and widely spoken regional language. |

| 2 Kenya gains its independence from the UK. | |

| 3 Malaya unites with the newly independent colony of Borneo to become Malaysia. | |

| 4 In Wales, the first public protests by the Cyndeithas yr Iaith Gymraeg (the Welsh Language Society) take place, seeking a fuller use of Welsh in the Principality. | |

| 1964 | 1 Malta gains its independence from the UK. |

| 2 Tanganyika and Zanzibar (as Tanzania), Nyasaland (as Malawi), and Northern Rhodesia (as Zambia) gain their independence from the UK. | |

| 1965 | Gambia, the Maldives, and Singapore gain their independence from the UK. |

| 1966 | Barbados, Basutoland (as Lesotho), Bechuanaland (as Botswana), and British Guiana (as Guyana) gain their independence from the UK. |

| 1967 | 1 In the UK, the Welsh language Act gives the Welsh language equal validity with English in Wales, and the Principality is no longer deemed to be part of England. |

| 2 Aden gains its independence from the UK as South Yemen. | |

| 1968 | 1 The Survey of Anglo-Welsh Dialects is founded. |

| 2 Swaziland, Mauritius, and Nauru gain their independence from the UK. | |

| 1969 | English and French become the official languages of Canada. |

| 1970 | Fiji and Tonga gain their independence from the UK. |

| 1971 | Bahrain, Qatar, and the Trucial States (as the United Arab Emirates) gain their independence from the UK. |

| 1972 | 1 Martin Cooper makes the first public call on a personal, portable cell phone. |

| 2 East Pakistan secedes and becomes Bangladesh. | |

| 1973 | The Bahamas gain their independence from the UK. |

| 1974 | 1 The Cyngor Yr Iaith Gymraeg/Council for the Welsh Language is set up to advise the Secretary of State for Wales on matters concerning the Welsh language. |

| 2 Grenada gains its independence from the UK. | |

| 1975 | Papua New Guinea gains its independence from Australia. |

| 1976 | The Seychelles gains its independence from the UK. |

| 1977 | In Quebec, Loi/Bill 101 is passed, making French the sole official language of the province and banning public signs in other languages. |

| 1978 | 1 In England, Publication of The Linguistic Atlas of England. |

| 2 Dominica, the Solomon Islands, and Tuvalu gain their independence from the UK. | |

| 1979 | St Lucia, St Vincent and the Grenadines, and the Gilbert and Ellice Islands (as Kiribati) gain their independence from the UK. |

| 1980 | The UK government averts a fast to the death by Gwynfor Evans, leader of Plaid Cymru (the Welsh National Party), by honouring election pledges to provide a fourth television channel broadcasting in both Welsh and English. |

| 1981 | Antigua (as Antigua and Barbuda) and British Honduras (as Belize) gain their independence from the UK. |

| 1982 | Canada's constitution, until then kept in London, is 'patriated' to Ottawa. |

| 1983 | St Kitts and Nevis gains its independence from the UK. |

| 1984 | 1 Brunei gains its independence from the UK. |

| 2 David Rosewarne identifies 'Estuary English'. | |

| 1990 | South West Africa gains its independence from South Africa as Namibia. |

| 1991 | 1 Tim Berners-Lee launches the World Wide Web. |

| 2 The Marshall Islands and Micronesia gain their independence from the USA. | |

| 1994 | Text messaging introduced. |

| 1996 | South Africa ratifies a constitution in which English becomes one of the eleven 'official' languages. |

| 1997 | Hong Kong is returned to China and becomes the last of the colonies in Asia to be freed from British sovereignty. |

| 1999 | A Survey of Regional English proposed. |

| 2000 | The European Union fosters bilingualism as a goal. In 2000, the largest of the then fifteen member states were estimated to have the following mother tongues: German (24%), French (16%), English (16%), Italian (16%), Spanish (11%). Once the population speaking these languages in addition to the mother tongue were added in, the figures show: English (47%), German (32%), French (28%), Italian (18%), and Spanish (15%). |

| 2003 | Text messages sent in the UK pass 20 billion. |

| 2004 | The British Library 'Collect Britain: English Accents and Dialects' website launched. |

| 2005 | The British Broadcasting Corporation 'Voices' project launched on 17 January. |

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

2016-05-01 Sun

■ #2561. The Proclamation of Henry III [me][reestablishment_of_english][history][popular_passage][me_dialect][me_text]

ノルマン征服以来,初めて英語で発行された王による宣言書は1258年の Proclamation of Henry III である.これは,フランス語のくびきのもとにあった中世イングランドにあって,記念碑的な出来事だった.(実際には,もう1つ早い例外があり,1155年に Henry II がカンタベリ大司教らに与えた特許状がそれである).Henry III によるこの宣言書は,1258年に諸侯たちが王より獲得した Provisions of Oxford を確認するものであり,フランス語と,おそらくラテン語でも発行された.英語でも書かれることになったのは,Simon de Montfort が英語を話すことのできない者を根絶するよう王に要求し,圧力をかけたことと関係する.

この宣言書はイングランドとアイルランドのすべての州に配布されたようで,そのうち英語版としては2つのみ現存している.1つは Oxfordshire に送られたもので,もう1つは Huntingdon 宛てのものである.後者は,これが原本となってさらなる写しが作られたもののようだ.Huntingdon 宛てのこの写しは,13世紀という早い時期(現存する最古)のロンドン方言を表わしていると考えられ,英語史的にも価値が高い.本来ロンドン方言は南部的な要素が強かったが,14世紀までにはむしろ東中部的な特徴を主として示すようになっていた.この写しのテキストは,したがって,13世紀後半の両方言の混交の過程をまさに示しているという点で重要なのである.

以下に,Dickins and Wilson 版 (8--9) より,テキスト全文を掲げよう.

A Proclamation

Henri, þurȝ Godes fultume King on Engleneloande, Lhoauerd on Yrloande, Duk on Normandi, on Aquitaine, and Eorl on Aniow, send igretinge to alle hise holde, ilærde and ileawede, on Huntendoneschire. Þæt witen ȝe wel alle þæt we willen and vnnen þæt, þæt vre rædesmen alle, oþer þe moare dæl of heom, þæt beoþ ichosen þurȝ us and þurȝ þæt loandes folk on vre kuneriche, habbeþ idon and shullen don in þe worþnesse of Gode and on vre treowþe, for þe freme of þe loande þurȝ þe besiȝte of þan toforeniseide redesmen, beo stedefæst and ilestinde in alle þinge a buten ænde. And we hoaten alle vre treowe in þe treowþe þæt heo vs oȝen, þæt heo stedefæstliche healden and swerien to healden and to werien þo isetnesses þæt beon imakede and beon to makien, þurȝ þan toforeniseide rædesmen, oþer þurȝ þe moare dæl of heom, alswo alse hit is biforen iseid; and þæt æhc oþer helpe þæt for to done bi þan ilche oþe aȝenes alle men riȝt for to done and to foangen. And noan ne nime of loande ne of eȝte wherþurȝ þis besiȝte muȝe beon ilet oþer iwersed on onie wise. And ȝif oni oþer onie cumen her onȝenes, we willen and hoaten þæt alle vre treowe heom healden deadliche ifoan. And for þæt we willen þæt þis beo stedefæst and lestinde, we senden ȝew þis writ open, iseined wiþ vre seel, to halden amanges ȝew ine hord. Witnesse vsseluen æt Lundene þane eȝtetenþe day on þe monþe of Octobre, in þe two and fowertiȝþe ȝeare of vre cruninge. And þis wes idon ætforen vre isworene redesmen, Boneface Archebischop on Kanterburi, Walter of Cantelow, Bischop on Wirechestre, Simon of Muntfort, Eorl on Leirchestre, Richard of Clare, Eorl on Glowchestre and on Hurtford, Roger Bigod, Eorl on Northfolke and Marescal on Engleneloande, Perres of Sauueye, Willelm of Fort, Eorl on Aubemarle, Iohan of Plesseiz, Eorl on Warewik, Iohan Geffrees sune, Perres of Muntfort, Richard of Grey, Roger of Mortemer, Iames of Aldithele, and ætforen oþre inoȝe.

And al on þo ilche worden is isend into æurihce oþre shcire ouer al þære kuneriche on Engleneloande, and ek in-tel Irelonde.

・ Dickins, Bruce and R. M. Wilson, eds. Early Middle English Texts. London: Bowes, 1951.

2016-04-17 Sun

■ #2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧 [timeline][history][monarch]

英語史の外面史において欠かせない情報として,歴代イングランド(女)王とその統治年代を一覧しよう.2010 Compton's by Britannica の,Vol. 26 Fact-Index の p. 378 から取ったものである.

Saxon 802--839 Egbert 839--858 Ethelwulf 858--860 Ethelbald 860--865 Ethelbert 865--871 Ethelred 871--899 Alfred the Great 901--924 Edward the Elder 924--939 Athelstan 939--946 Edmund I 946--955 Edred 955--959 Edwy 959--975 Edgar 975--978 Edward the Martyr 978--1016 Ethelred "the Unready" 1016 Edmund II, Ironside Danish 1016--35 Canute (Cnut) 1035--40 Harold I 1040--42 Harthacanute Saxon 1042--66 Edward the Confessor 1066 Harold II Norman 1066--87 William I, the Conqueror 1087--1100 William II 1100--35 Henry I 1135--54 Stephen Plantagenet 1154--89 Henry II 1189--99 Richard I 1199--1216 John 1216--72 Henry III 1272--1307 Edward I 1307--27 Edward II 1327--77 Edward III 1377--99 Richard II Lancaster 1399--1413 Henry IV 1413--22 Henry V 1422--61 Henry VI York 1461--83 Edward IV 1483 Edward V 1483--85 Richard III Tudor 1485--1509 Henry VII 1509--47 Henry VIII 1547--53 Edward VI 1553--58 Mary I 1558--1603 Elizabeth I Stuart 1603--25 James I 1625--49 Charles I [1649--60 Commonwealth] 1660--85 Charles II 1685--88 James II 1689--1702 William III and Mary II (until her death in 1694) 1702--14* Anne *The United Kingdom was formed in 1707. Hanover 1714--27 George I 1727--60 George II 1760--1820 George III 1820--30 George IV 1830--37 William IV 1837--1901 Victoria Saxe-Coburg-Gotha (Windsor) 1901--10 Edward VII 1910--36 George V 1936 Edward VIII 1936--52 George VI 1952-- Elizabeth II

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow