2016-04-12 Tue

■ #2542. 中世の多元主義,近代の一元主義,そして現在と未来 [orthography][prescriptive_grammar][standardisation][history]

ドラッカーの名著『プロフェッショナルの条件』 (45--46) に,ヨーロッパ(及び日本)の歴史を標題の趣旨で大づかみに表現した箇所がある.中世を特徴づけていた多元主義は,近代において,国家権力のもとで一元主義へと置き換えられ,その一元的な有様こそが進歩であるという発想が,現代に至るまで根付いてきた.しかし,現在,その一元主義にはほころびが見え始めているのではないか.

社会が今日ほど多元化したのは六〇〇年ぶりのことである.中世は多元社会だった.当時の社会は,たがいに競い合う独立した数百にのぼるパワーセンターから成っていた.貴族領,司教領,修道院領,自由都市があった.オーストリアのチロル地方には,校訂の天領たる自由農民領さえあった.職業別の独立したギルドがあった.国境を越えたハンザ同名があり,フィレンツェ商業銀行同盟があった.徴税人の組合があった.独立した立法権と傭兵をもつ地方議会まであった.中世には,そのようなものが無数にあった.

しかしその後,王,さらには国家が,それらの無数のパワーセンターを征服することがヨーロッパの歴史となった.あるいは日本の歴史となった.

こうして一九世紀の半ばには,宗教と教育に関わる多元主義を守り通したアメリカを除き,あらゆる先進国において,中央集権国家が完全な勝利をおさめた.実におよそ六〇〇年にわたって,多元主義の廃止こそ進歩の大義とされた.

しかるに,中央集権国家の勝利が確立したかに見えたまさにそのとき,最初の新しい組織が生まれた.大企業だった.爾来,新しい組織が次々に生まれた.同時にヨーロッパでは,中央政府の支配に服したものと思われていた大学のようなむかしの組織が,再び自治権を取り戻した.

皮肉なことに,二〇世紀の全体主義,特に共産主義は,たがいに競い合う独立した組織からなる多元主義ではなく,唯一の権力,唯一の組織だけが存在すべきであるとしたむかしの進歩的信条を守ろうとする最後のあがきだった.周知のように,そのあがきは失敗に終わった.だが,国家という中央権力の失墜は,問題の解決にはならなかった.

中世から近現代に至る言語史も,この全般的な社会史の潮流と無縁でないどころか,非常によく対応している.近代国家では,数世紀のあいだ,言語の標準化が目指され,継いで規範的な文法,語彙,正書法,発音,語法が策定されてきた.そして,押しつけの程度の差こそあれ,およそ国民は公的な場において言葉遣いの規範を遵守するよう求められてきた.かつては多元主義によって開かれていた言葉遣いの様々な選択肢が,文字通りに一元化したわけではないが,著しく狭められてきた.

しかし,ドラッカーが現代の中央政府の支配について述べている通り,言葉の規範主義や一元主義も,近代後期以降に一度確立したかのようにみえた矢先に,現在,非標準的で多様な言葉遣いがある部分で自治権を回復し,許容され始めているようにも思われる.

英語綴字の歴史を著わした Horobin も,中世の綴字の多様性と近代の綴字の規範性・一元性という時代の流れをたどった上で,現在と未来における多様性の復活を匂わせているように思われる.国家(権力)と言語の密接な関係について,改めて考えてみたい.

・ ドラッカー,P. F. (著),上田 惇生(訳) 『プロフェッショナルの条件 ―いかに成果をあげ,成長するか―』 ダイヤモンド社,2000年.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2015-04-30 Thu

■ #2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語 [french][prescriptive_grammar][standardisation][academy][linguistic_imperialism][language_planning][language_myth][world_englishes]

フランス語は非常に規範的な言語であるとされる.規範主義の伝統は英語にもあるが,フランス語には英語を上回る強い規範の伝統がある.もしかすると世界一規範主義的な言語といえるかもしれない.このフランス語の規範主義の確立と,それに伴う言語の神話 (language_myth) については,以下の記事で扱ってきた.

・ 「#626. 「フランス語は論理的な言語である」という神話」 ([2011-01-13-1])

・ 「#1077. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (1)」 ([2012-04-08-1])

・ 「#1078. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (2)」 ([2012-04-09-1])

・ 「#1079. Rivarol のフランス語優勢説の迷根拠 (3)」 ([2012-04-10-1])

Perret (70--71) に従ってフランス語規範主義の発展の歴史を概説すると,以下のようになる.15--16世紀,フランス王たちはラテン語に代わってフランス語を公式の言語として重用した.これはフランス語の標準化の流れを促進させ,17世紀には Academie française の創立(1635年)及び規範的な文法書や辞書の出版が相次ぎ,18世紀のフランス語国際化の重要な布石となった.18世紀末の革命によりフランス語は新生国家のシンボルに仕立て上げられ,フランス語以外の言語や非標準的なフランス語変種は法的に排除されることになり,標準フランス語の絶対主義は20世紀まで続いた.20世紀以降は,英語敵視の潮流が色濃く,1994年の Toubon 法では,英語表現の公的な使用を制限しようとした経緯がある.一昨日,昨日と話題にした La Francophonie ([2015-04-28-1], [2015-04-29-1]) の20世紀後半における発展は,このような英語敵視の観点から位置づけることもできるだろう.一方,フランス語の世界的拡散と定着に伴い,標準的・規範的なフランス語が従来の権威を必ずしも維持できなくなってきたことも事実である.国・地域ごとの国民的フランス語諸変種 (français nationaux) が存在感を強めてきている.これは (World) Englishes (world_englishes) のフランス語版といえるだろう.

フランス語の規範主義の芽生えとフランス革命の関係については,田中の4章「フランス革命と言語」が読みやすく,示唆に富む.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

2015-02-24 Tue

■ #2129. ドイツ語史における final e の問題 [final_e][ilame][orthography][spelling][prescriptive_grammar][german][hypercorrection]

英語史における final_e の問題は,発音においても綴字においても重要な問題である.後期古英語から初期中英語にかけて著しく進行した屈折語尾の水平化 (levelling of inflection) の諸症状のうち,final e の消失は後の英語の歴史に最も広範な影響を及ぼしたといってよいだろう.これにより,古英語からの名詞,形容詞,動詞などの屈折体系は大打撃を受け,英語は統語論を巻き込む形で形態論を再編成することとなった.特に形容詞の -e 語尾の問題については,ilame の各記事で扱ってきた.

後期中英語までには,概ね final e は音声的に無音となっていたと考えられるが,綴字上は保持されたり復活したりすることも多く,規範的な機能を獲得しつつあった.Chaucer の諸写本では,格式が高いものほど final e がよく保たれているなどの事実が確認されており,当時 final e のもつ保守性と規範性が意識されていたことがうかがえる.初期中英語までは屈折語尾として言語的機能を有していた final e が,後期中英語以降になるに及んで社会言語学的・文体的機能を担うようになってきたのである.さらに近代英語期に入ると正書法への関心が高まり,綴字上の final e の保存の規則についての議論もかまびすしくなった.

final e の社会化とも呼べそうな上記の英語史上の現象は,興味深いことに,近代ドイツ語にも類例がみられる.高田 (113) によれば,ドイツ語における final e の音声上の消失は,15世紀末に拡大し,16世紀前半に普及したという (ex. im Lande > im Land) .これは,英語よりも数世紀ほど遅い.また,17世紀に e が綴字の上で意図的に復活した様子が,ルター聖書諸版や印刷物の言語的修正から,また文法書にみられる規範的なコメントからも知られる.17世紀中葉までには,e の付加が規範的となっていたようだ.

おもしろいのは,テキストによるが,男性・中世名詞の単数与格の e が aus dem winde や in ihrem hause などのように復活したばかりではなく,人称代名詞や指示代名詞の与格の e が zu ihme や sieder deme のように復活していたり,-ung, -in, -nis の女性接尾辞にも e が付加されて Zuredunge, nachbarinne, gefengnisse のように現われることだ.これらの e は16世紀以降に一般には復活せず,17世紀の文法書でも誤りとされていたのである(高田,p. 114).一種の過剰修正 (hypercorrection) の例といえる.

英語史で final e が問題となるのは,方言にもよるが初期中英語から初期近代英語といってよく,英語史研究者にとっては長々と頭痛の種であり続けてきた.ドイツ語史では問題の開始も遅く,それほど長く続いたものではなかったようだが,正書法などの言語的規範を巻き込んでの問題となった点で,両現象は比較される.屈折語尾の水平化というゲルマン諸語の宿命的な現象に起因する final e の問題は,歴史時代の話題ではあるが,ある意味で比較言語学のテーマとなり得るのではないだろうか

・ 高田 博行 「ドイツの魔女裁判尋問調書(1649年)に記されたことば」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.105--32頁.

2014-11-29 Sat

■ #2042. 方言周圏論の反対 [wave_theory][japanese][dialect][dialectology][geography][geolinguistics][stress][prosody][map][prescriptive_grammar][speed_of_change]

「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]),「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]),方言周圏論を含む他の記事で,言語革新の典型的な伝播経路とその歴史的な側面に言及してきた.中心的な地域はしばしば革新的な地域でもあり,そこで生じた言語革新が周囲に波状に伝播していくが,徐々に波の勢いが弱まるため周辺部には伝わりにくい.その結果,中心は新しく周辺は古いという分布を示すに至る.互いに遠く離れた周辺部が類似した形態をもつという現象は,一見すると不思議だが,方言周圏論によりきれいに説明がつく.

以上が典型的な方言周圏論だが,むしろまったく逆に中心が古く周辺が新しいという分布を示唆する例がある.日本語のアクセント分布だ.日本の方言では様々なアクセントが行われており,京阪式アクセント,東京式アクセント,特殊アクセント,一型アクセント,無アクセントが区別される.興味深いことに,これらのアクセントの複雑さと地理分布はおよそ相関していることが知られている.例えば2音節名詞で4つの型が区別される最も複雑な京阪式アクセントは,その名が示すとおり,京阪を中心として近畿周縁,さらに波状に北陸や四国にまで分布している.その外側には2音節名詞で3つの型が区別される次に複雑な東京式アクセントが分布する.東京を含む関東一円から,東は(後で述べる無アクセント地域は除き)東北や北海道まで拡がっており,西は近畿を飛び越えて中国地方と九州北部にまで分布している.つまり,東京式アクセントは,近畿に分断されている部分を除き,広く本州に分布している.

続いて2音節名詞で2つの型を区別する特殊アクセントは,埼玉東部や九州南西部に飛び地としてわずかに分布するにとどまる.1つの型しかもたない一型アクセントは,全国で鹿児島県都城にのみ認められる.最後に型を区別しない無アクセントは,茨城県,栃木県,福島県,そして九州中央部の広い地域に分布している.このように互いに遠く離れた周辺部に類似したアクセントがみられることは,方言周圏論を想起させる.

しかし,ここで典型的な方言周圏論と著しく異なるのは,歴史的にはより古い京阪アクセントが本州中央部に残っており,より新しい東京アクセントその他が周辺部に展開していることだ.また,平安時代の京都方言では2音節名詞は5つの型を区別していたことが知られている.すると,平安時代の京都方言のアクセントのもつ複雑さを現代において最もよく保っているのが京阪式アクセントで,そこから順次単純化されたアクセントが波状に分布していると解釈できる.中心が複雑で古く,周辺が単純で新しいという図式に整理できるが,これは方言周圏論の主張とはむしろ逆である.日本の方言を分かりやすく紹介した彦坂 (77) は,次のように述べている.

内輪にあたる中央の文化的な地方では,教育や伝統がよく伝えられ,ことばもふるい型がたもたれやすかったのです.その外側の中輪の地方になるとこれが弱まり,さらに外輪の地方ではもっと弱まります.近畿を中心に円をえがくようにして,中心がアクセントの型をたもち外側がくずれているのは,そのためです.これは,方言の歴史的な変化のようすを語るものです.

――きみはこれを聞いて,前に話した「方言周圏論」=“文化が活発な中央で新しい語が生まれてひろがり,地方にはふるい語がのこる”というのと反対だと,思うかもしれません.この考え方は方言単語のひろがり方によく当てはまります.

でも,アクセントを中心にして考えられたこうした解しゃくは,「アクセントなどのふくざつな型をもつものは地方のほうが変化を起こしやすい」という,ことばのもうひとつの変化の仕方を語っています.

構造的に比較的単純な語と複雑なアクセントは,変化や伝播の仕方に関して,別に扱う必要があるということだろうか.構造的複雑さと変化速度との間に何らかの関連があるかもしれないことを示唆する興味深い現象かもしれない.と同時に,上の引用にもあるように,規範や教育という社会的な力が作用しているとも考えられる.

なお,最も周縁部に分布する無アクセントが最新ということであれば,それは今後の日本語アクセントの姿を予言するものであるとも解釈できる.事実,彦坂 (75) は,「将来の日本語はこういうアクセントになるかもしれません.いゃ,なるでしょう.」と確信的である. *

・ 彦坂 佳宣 『方言はまほうのことば!』 アリス館,1997年.

2014-08-27 Wed

■ #1948. Addison の clipping 批判 [clipping][shortening][slang][prescriptive_grammar][shortening][clipping][swift][genitive][clitic][complaint_tradition]

昨日の記事では「#1947. Swift の clipping 批判」([2014-08-26-1]) について見たが,Swift の同時代人である Joseph Addison (1672--1719) も,皮肉交じりにほぼ同じ言語論を繰り広げている.

Joseph Addison launched an attack on monosyllables in the Spectator (135, 4 August 1711):

The English Language . . . abound[s] in monosyllables, which gives an Opportunity of delivering our Thoughts in few Sounds. This indeed takes off from the Elegance of our Tongue, but at the same time expresses our Ideas in the readiest manner.

He observes that some past-tense forms --- e.g. drown'd, walk'd, arriv'd --- in which the -ed had formerly been pronounced as a separate syllable (as we still do in the adjectives blessed and aged) had become monosyllables. A similar situation is found in the case of drowns, walks, arrives, 'which in the Pronunciation of our Forefathers were drowneth, walketh, arriveth'. He objects to the genitive 's, which he incorrectly assumes to be a reduction of his and her, and for which he in any case gives no examples. He asserts that the contractions mayn't, can't, sha'n't, wo'n't have 'much untuned our Language, and clogged it with Consonants'. He dismisses abbreviations such as mob., rep., pos., incog. as ridiculous, and complains about the use of short nicknames such as Nick and Jack.

動詞の -ed 語尾に加えて -es 語尾の非音節化,所有格の 's,否定接辞 n't もやり玉に挙がっている.愛称 Nick や Jack にまで非難の矛先が及んでいるから,これはもはや正気の言語論といえるのかという問題になってくる.

Addison にとっては不幸なことに,ここで非難されている項目の多くは後に標準英語で確立されることになる.しかし,Addison にせよ Swift にせよ切株や単音節語化をどこまで本気で嫌っていたのかはわからない.むしろ,世にはびこる「英語の堕落」を防ぐべく,アカデミーを設立するための口実として,やり玉に挙げるのに単音節語化やその他の些細な項目を選んだということなのかもしれない.もしそうだとすると,言語上の問題ではあるものの,本質的な動機は政治的だったということになろう.規範主義的な言語論は,たいていあるところまでは理屈で押すが,あるところからその理屈は破綻する運命である.言語論は,論者当人が気づいているか否かは別として,より大きな目的のための手段として利用されることが多いように思われる (cf. 「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」 ([2010-08-08-1])) .

なお,所有格の 's が his の省略形であるという Addison の指摘については,英語史の立場からは興味深い.これに関して,「#819. his 属格」 ([2011-07-25-1]),「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1]),「#1479. his 属格の衰退」 ([2013-05-15-1]) を参照されたい.

・ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

2014-08-26 Tue

■ #1947. Swift の clipping 批判 [clipping][shortening][slang][prescriptive_grammar][shortening][clipping][swift][complaint_tradition]

昨日の記事「#1946. 機能的な観点からみる短化」 ([2014-08-25-1]) を書きながら,英語史において語形の短化 shortening,とりわけ切株 (clipping) を嫌った強烈な個性を想起した.1712年にアカデミー設立を提案するほどまでに言語問題に入れ込んでいた,時の文豪 Jonathan Swift (1667--1745) である.「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]) や「#141. 18世紀の規範は理性か慣用か」 ([2009-09-15-1]) で少し触れた通り,Swift は,理性の時代の担い手の先駆けとして当時の英語の「堕落」を憂慮し,英語を "refine" し "fix" しようと企図したのだった.

Swift が憂慮していた項目はいくつかあるが,とりわけ単音節語のもつ軽さが気に入らなかったようだ.しかし,系統的にゲルマン語に属し,「屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1]) で示唆したような単音節の「語根主義」をはからずも持つにいたった近代英語にとって,Swift の単音節語への嫌悪は,まさに自然に反することだった.それでも,Swift は単音節語を,あるいはより正確にいえば単音節語化を,こき下ろした.Swift の言語に関する姿勢は,Baugh and Cable (259) が "Taking his writings as a whole, one may surmise that he would have preferred that the seventeenth century, at least after 1640, with its political, commercial, and scientific revolutions had never happened." と評しているほどに保守的だった.

だが,逆にいえば,このことは,当時単音節語化が頻繁に起こっていた証拠でもある.Swift がやり玉に挙げたのは,rep (< reputation) や mob (< mobile) などの切株語である.Baugh and Cable (259) より,説明を引用しよう.

The things that specifically troubled the gloomy dean in his reflections on the current speech were chiefly innovations that he says had been growing up in the last twenty years. One of these was the tendency to clip and shorten words that should have retained their full polysyllabic dignity. He would have objected to taxi, phone, bus, ad, and the like, as he did to rep, mob, penult, and others. The practice seems to have been a temporary fad, although not unknown to any period of the language.

昨日の記事で論じた内容と合わせて考えると,Swift はこれらの切株語形成の背後に感じられる,大衆の "desire for emotive effects" に鼻持ちならなかったのかもしれない.感情は理性によって抑えるべしとする世の中一般に対する Swift の態度が,保守的な言語論へと発展していったものと思われる.

しかし,Swift の切株への嫌悪は,ある程度は次世代へも引き継がれた.再び Baugh and Cable (259--60) より引用する.

Thus George Campbell in his Philosophy of Rhetoric (1776) says: "I shall just mention another set of barbarisms, which also comes under this class, and arises from the abbreviation of polysyllables, by lopping off all the syllables except the first, or the first and second. Instances of this are hyp for hypochondriac, rep for reputation, ult for ultimate, penult for penultimate, incog for incognito, hyper for hypercritic, extra for extraordinary.

これらのやり玉に挙げられた切株語はおよそ後世には残らなかったので,Swift や Campbell が生きていたら,安堵していたことだろう.しかし,mob は例外で,現在まで生き残っている.

関連して,Swift は deudg'd, disturb'd, rebuk'd, fledg'd のような過去・過去分詞語尾の -ed の非音節化も,一種の単音節化であり,同様に忌避すべき省略だと考えていた.しかし,こちらは上記の多くの切株語とは異なり,後にほぼ完全に標準英語において定着することになる.これについては,「#776. 過去分詞形容詞 -ed の非音節化」 ([2011-06-12-1]) を参照されたい.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2014-08-11 Mon

■ #1932. 言語変化と monitoring (1) [communication][linguistics][language_change][prescriptive_grammar][diachrony][causation][monitoring]

Smith の抱く言語変化観を表わすものとして「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) と「#1928. Smith による言語レベルの階層モデルと動的モデル」 ([2014-08-07-1]) を紹介した.これらは機械的な言語変化の見方であり,人間不在の印象を与えるかもしれないが,Smith の言語変化論は決して言語の社会的な側面,話者と聴者と言語の関係をないがしろにしているわけではない.Smith (49) は,言語変化の種としての variation の存在,および variation のなかからの個々の言語項の選択という行為は,言語使用者が不断に実践している monitoring という作用と深い関わりがあると述べている.

Human beings are social creatures, and not simply transmitters (speakers) or receivers (hearers); they are both. When humans speak, they are not only producing sounds and grammar and vocabulary; they are also monitoring what they and others say by listening, and evaluating the communicative efficiency of their speech for the purposes for which it is being used: communicative purposes which are not only to do with the conveying and receiving of information, but also to do with such matters as signalling the social circumstances of the interaction taking place. And what humans hear is constantly being monitored, that is, compared with their earlier experience as speakers and hearers. . . . / This principle of monitoring, or feedback as it is sometimes called (Lyons 1968: 111), is crucial to an understanding of language-change.

話者は自分の発する言葉がいかに理解されるかに常に注意を払っているし,聴者は相手の発した言葉を理解するのに常にその言語の標準的な体系を参照している.話者も聴者も,発せられた言葉に逐一監視の目を光らせており,互いにチェックし合っている.2人の言語体系は音声,文法,語彙の細部において若干相違しているだろうが,コミュニケーションに伴うこの不断の照合作業ゆえに,互いに大きく逸脱することはない.2人の言語体系は焦点を共有しており,その焦点そのものが移動することはあっても,それは両者がともに移動させているのである.これが,言語(変化)における monitoring の役割だという.

人の言葉遣いが一生のなかで変化し得ることについて「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) や「#1890. 歳とともに言葉遣いは変わる」 ([2014-06-30-1]) で考察してきたが,monitoring という考え方は,この問題にも光を当ててくれるだろう.個人が生きて言語を使用するなかで,常に対話者との間に monitoring 機能を作用させ,その monitoring の結果として,自らも言語体系の焦点を少しずつ移動させていくかもしれないし,相手にも焦点の移動を促していくかもしれない.

monitoring は,言語における規範主義とも大いに関係する.通常,話者や聴者の monitoring の参照点は,互いの言語使用,あるいはもう少し広く,彼らが属する言語共同体における一般の言語使用だろう.しかし,「#1929. 言語学の立場から規範主義的言語観をどう見るべきか」 ([2014-08-08-1]) で示唆したように,規範主義的言語観がある程度言語共同体のなかに浸透すると,規範文法そのものが monitoring の参照点となりうる.つまり,自分や相手がその規範を遵守しているかどうかを逐一チェックし合うという,通常よりもずっと息苦しい状況が生じる.規範主義的言語観の発達は,monitoring という観点からみれば,monitoring の質と量を重くさせる過程であるともいえるかもしれない.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

2014-08-08 Fri

■ #1929. 言語学の立場から規範主義的言語観をどう見るべきか [prescriptive_grammar][singular_they]

英語でも日本語でも,言語における規範主義 (prescriptivism) は健在であり,それに基づいた文法書や語法書が書店の一角を賑わせている.テレビや新聞などのメディアでも,正用と誤用の解説は人気コーナーであり,視聴者・読者からの賛否の投稿もしばしば目にする.これらはまとめて "linguistic complaint literature" (Millar 106) と呼ばれているが,特にイギリスでは数世紀をかけて培われてきたメディアの伝統的なジャンルといってよい.また,学校の語学教育では規範主義は幾分緩んできたとも言われるが,マルかバツかを要求する試験を前提とする教育である限り,基本的には規範の威信は絶大である.近代言語学は,従来の規範的な言語観から脱し,記述的な言語観を手に入れることにより発展してきた.その意味では,言語学と規範主義言語観とは真っ向から対立するものであり,言語学者と規範主義的な語学教師・評論家もまた鋭く対立する敵対者同士である.このことは,「#747. 記述と規範」 ([2011-05-14-1]) で見たように Martinet も明言していた.

しかし,英語史や歴史言語学を研究して言語変化を探っていると,その原因が規範主義的な言語観に基づくものだったり,あるいはそれへの反発の結果だったりすることがある.例えば,最近の記事 (##1920,1921,1922) で,近代英語以降の singular they の衰退と復活を巡る動きについて見たが,その衰退も復活も,人々の言語の規範に対する態度が時代によって移り変わってきた様子と連動していることがわかる.そうすると,言語学者(特に歴史社会言語学者)にとって,規範主義的言語観とは,決して敵対するものではなく,むしろその性質を追究すべきひとかどの研究対象ということにならないだろうか.

この見方について,Millar (105) は,Verbal Hygiene を著わした Cameron の意見に賛意を表しながら,次のように述べている.

Cameron (1995) makes the persuasive point that the difference between description and prescription may not be as great as linguists think: after all, a description by its nature encourages a sense of what is 'normal' within a system. More importantly, she suggests that it is a good idea for linguistics to listen to what people interested in language have to say about it, primarily so that we can understand why they hold views which, from an insiders' viewpoint, appear ill-conceived or even meaningless.

私も規範主義言語観に対するこのような見方に賛成である.言語学者も,この話題に立ち合う必要があると考える.ただし,言語学者がどこまで実際の個々の言語問題に介入すべきなのか,してよいのか,できるのかは,難しい問題である.Cameron は言語問題を一歩引いたところから静観している風であり,Crystal はやや介入型のように感じる.言語学者は規範主義的言語観をどう見るべきか――これは言語学者の間で真面目に論じてもよい話題ではないだろうか.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2014-08-01 Fri

■ #1922. singular they を取り締まる規範文法 (3) [singular_they][prescriptive_grammar][gender][number][personal_pronoun][language_myth]

一昨日 ([2014-07-30-1]) ,昨日 ([2014-07-31-1]) と続いての話題.口語において中英語期より普通に用いられてきた不定一般人称に対する singular they は,18世紀の規範文法の隆盛に従って,公に非難されるようになった.しかし,すでに早く16世紀より,性を問わない he の用法を妥当とする考え方は芽生えていた.Bodine (134) によると,T. Wilson は1553年の Arte of rhetorique で男性形を優勢とする見解を明示している.

Some will set the Carte before the horse, as thus. My mother and my father are both at home, even as thoughe the good man of the house ware no breaches, or that the graye Mare were the better Horse. And what thoughe it often so happeneth (God wotte the more pitte) yet in speaking at the leaste, let us kepe a natural order, and set the man before the woman for maners Sake. (1560 ed.: 189)

同様に,Bodine (134) によると,7世紀には J. Pool が English accidence (1646: 21) で同様の見解を示している.

The Relative agrees with the Antecedent in gender, number, and person. . . The Relative shall agree in gender with the Antecedent of the more worthy gender: as, the King and the Queen whom I honor. The Masculine gender is more worthy than the Feminine.

しかし,Bodine (135) は,不定一般人称の he の本格的な擁護の事例として最初期のものは Kirby の A new English grammar (1746) であると見ている.Kirby は88の統語規則を規範として掲げたが,その Rule 21 が問題の箇所である.

The masculine Person answers to the general Name, which comprehends both Male and Female; as Any Person, who knows what he says. (117)

以降,この見解は広く喧伝されることになる.L. Murray の English grammar (1795) をはじめとする後の規範文法家たちはこぞって he を支持し,they をこき下ろしてきた.その潮流の絶頂が,Act of Parliament (1850) だろう.これは,he or she を he で置き換えるべしとした法的な言及である.

さて,Kirby の Rule 21 に続く Rule 22 は,性ではなく数の問題を扱っているが,今回の議論とも関わってくるので紹介しておく.これは一般不定人称において単数と複数はお互いに交換することができるというルールであり,例えば "The Life of Man" と "The Lives of Men" は同値であるとするものだ.しかし,Bodine (136) は,Kirby の Rule 21, 22 や Act of Parliament には議論上の欠陥があると指摘する.

Thus, the 1850 Act of Parliament and Kirby's Rules 21-2 manifest their underlying androcentric values and world-view in two ways. First, linguistically analogous phenomena (number and gender) are handled very differently (singular or plural as generic vs. masculine only as generic). Second, the precept just being established is itself violated in not allowing singular 'they', since if the plural 'shall be deemed and taken' to include the singular, then surely 'they' includes 'she' and 'he' and 'she or he'.

これは,昨日の記事 ([2014-07-31-1]) で取り上げた議論にも通じる.不定一般人称の he の用法とは,近代という時代によって作られ,守られてきた一種の神話であるといってもよいかもしれない.

・ Bodine, Ann. "Androcentrism in Prescriptive Grammar: Singular 'they', Sex-Indefinite 'he,' and 'he or she'." Language in Society 4 (1975): 129--46.

2014-07-31 Thu

■ #1921. singular they を取り締まる規範文法 (2) [singular_they][prescriptive_grammar][gender][number][personal_pronoun][political_correctness][t/v_distinction]

昨日の記事「#1920. singular they を取り締まる規範文法 (1)」 ([2014-07-30-1]) に引き続いての話題.singular they を巡る議論は様々あるが,実際にはこれは文法的な問題である以上に性に関する社会的な問題であると考える理由がある.このことを理解するためには,英語で不定一般人称を既存の人称代名詞で表現しようとする際に,性と数に関わる問題が生じざるを得ないことを了解しておく必要がある.

「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」 ([2010-01-27-1]) や「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) でもいくつか例文を示したが,"If anyone is interested in this blog, ( ) can always contact me." のような文において,if 節の主語 anyone を照応する人称代名詞を括弧の箇所に補おうとすると,英語では既存の人称代名詞として he, she, he or she, they のいずれかが候補となる.しかし,いずれも性あるいは数の一致に関する問題が生じ,完璧な解決策はない.単数人称代名詞 he あるいは she にすると,単数 anyone との照応にはふさわしいが,不定であるはずの性に,男性あるいは女性のいずれかを割り当ててしまうことになり,性の問題が残る.he or she (あるいは s/he などの類似表現)は性と数の両方の問題を解決できるが,不自然でぎこちない表現とならざるをえない.一方,they は男性か女性かを明示しない点で有利だが,一方で数の不一致という問題が残る.つまり,he と she は性の問題を残し,he or she は表現としてのぎこちなさの問題を残し,they は数の問題を残す.

だが,性か数のいずれかを尊重すれば他方が犠牲にならざるを得ない状況下で,どちらの選択肢を採用するかという問題が生じる.はたして,どちらの解決策も同じ程度に妥当と考えられるだろうか.一見すると両解決策の質は同じように見えるが,実は重要な差異がある.数は社会性を帯びていないが,性は社会性を帯びているということだ (cf. social gender) .単数と複数の区別は原則として指示対象のモノ関する属性であり,自然で論理的な区別である.単数を複数で置き換えようが,複数を単数で置き換えようが,特に社会的な影響はない(数の犠牲ということでいえば,元来の thou の領域に ye/you が侵入してきた T/V distinction の事例も参照されたい).ところが,性は原則として指示対象のヒトの属性であり,男性を女性で代表させたり,女性を男性で代表させたりすることには,社会的な不均衡や不平等が含意される.Bodine (133) のいうように,"the two [number and sex] . . . are not socially analogous, since number lacks social significance" である.

不定一般人称を he で代表させるということは,(1) 社会性を含意しない数よりも社会性を含意する性を標示することをあえて選び,(2) その際に女性形でなく男性形をあえて選ぶ,という2つの意図的な選択の結果としてしかありえない.18世紀以来の規範文法家は,この2つの「あえて」を冒し,he の使用を公然と推挙してきたのである.逆に,口語において歴史上普通に行われていた不定一般人称を they で代表させるやり方は,(1) 社会性を含意しない数の厳密な区別を犠牲にし,(1) 社会性を含意する性を標示しないことを選んだ結果である.どちらの解決法が社会的により無難であるかは明らかだろう.

he or she がぎこちないという問題については,確かにぎこちないかもしれないが,対応する数の範疇についても同じくらいぎこちない表現として one or more や person or persons などがあり,これらは普通に使用されている.したがって,he or she だけを取りあげて「ぎこちない」と評するのは妥当ではない.

英語話者は,民衆の知恵として,より無難な解決法 (= singular they) を選択してきた.一方,規範文法家は,あまりに人工的,意図的,不自然なやり方 (he) に訴えてきたのである.

・ Bodine, Ann. "Androcentrism in Prescriptive Grammar: Singular 'they', Sex-Indefinite 'he,' and 'he or she'." Language in Society 4 (1975): 129--46.

2014-07-30 Wed

■ #1920. singular they を取り締まる規範文法 (1) [singular_they][prescriptive_grammar][gender][number][personal_pronoun][paradigm]

伝統的に規範文法によって忌避されてきた singular they が,近年,市民権を得てきたことについて,「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」 ([2010-01-27-1]),「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]),またその他 singular_they の記事で触れてきた.英語史的には,singular they の使用は近代以前から確認されており,18世紀の規範文法家によって非難されたものの,その影響の及ばない非標準的な変種や口語においては,現在に至るまで連綿と使用され続けてきた.要するに,非規範的な変種に関する限り,singular they を巡る状況は,この500年以上の間,何も変わっていないのである.この変化のない平穏な歴史の最後の200年ほどに,singular they を取り締まる規範文法が現われたが,ここ数十年の間にその介入の勢いがようやく弱まってきた,という歴史である.Bodine (131) 曰く,

. . . despite almost two centuries of vigorous attempts to analyze and regulate it out of existence, singular 'they' is alive and well. Its survival is all the more remarkable considering that the weight of virtually the entire educational and publishing establishment has been behind the attempt to eradicate it.

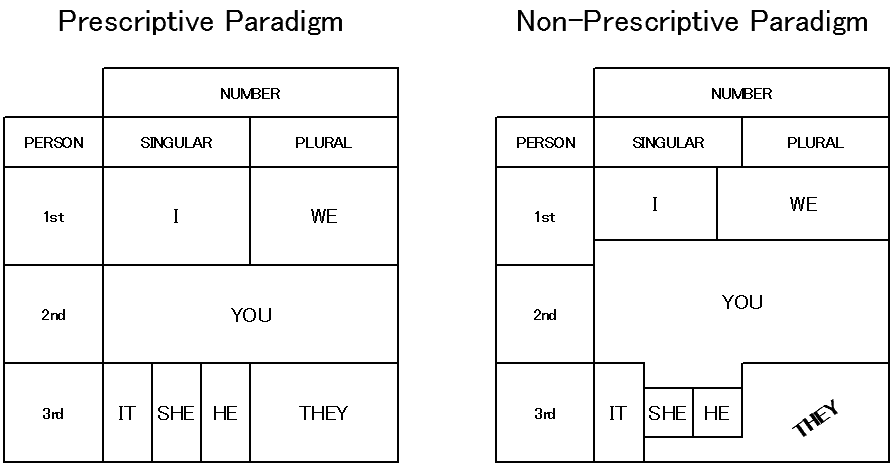

18世紀以降に話を絞ると,性を問わない単数の一般人称を既存のどの人称代名詞で表わすかという問題を巡って,(1) 新興の規範文法パラダイム (Prescriptive Paradigm) と,(2) 従来の非規範文法パラダイム (Non-Prescriptive Paradigm) とが対立してきた.Bodine (132) が,それぞれの人称代名詞のパラダイムを示しているので,再現しよう.

Non-Prescriptive Paradigm における YOU や WE の拡張は別の話題なのでおいておくとし,THEY が SHE, HE の領域に食い込んでいる部分が singular they の用法に相当する.比較すると,Prescriptive Paradigm の人工的な整然さがよくわかるだろう.後者のもつ問題点について,明日の記事で話題にする.

・ Bodine, Ann. "Androcentrism in Prescriptive Grammar: Singular 'they', Sex-Indefinite 'he,' and 'he or she'." Language in Society 4 (1975): 129--46.

2014-07-08 Tue

■ #1898. ラテン語にもあった h-dropping への非難 [latin][etymological_respelling][h][spelling][orthography][prescriptive_grammar][hypercorrection][substratum_theory][etruscan][stigma]

英語史における子音 /h/ の不安定性について,「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) ,「#459. 不安定な子音 /h/ (2)」 ([2010-07-30-1]) ,「#494. hypercorrection による h の挿入」 ([2010-09-03-1]),「#1292. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ」 ([2012-11-09-1]),「#1675. 中英語から近代英語にかけての h の位置づけ (2)」 ([2013-11-27-1]),「#1677. 語頭の <h> の歴史についての諸説」 ([2013-11-29-1]) ほか,h や h-dropping などの記事で多く取り上げてきた.

近代英語以後,社会言語学的な関心の的となっている英語諸変種の h-dropping の起源については諸説あるが,中英語期に,<h> の綴字を示すものの決して /h/ とは発音されないフランス借用語が,大量に英語へ流れ込んできたことが直接・間接の影響を与えてきたということは,認めてよいだろう.一方,フランス語のみならずスペイン語やイタリア語などのロマンス諸語で /h/ が発音されないのは,後期ラテン語の段階で同音が脱落したからである.したがって,英語の h-dropping を巡る話題の淵源は,時空と言語を超えて,最終的にはラテン語の1つの音韻変化に求められることになる.

おもしろいことに,ラテン語でも /h/ の脱落が見られるようになってくると,ローマの教養人たちは,その脱落を通俗的な発音習慣として非難するようになった.このことは,正書法として <h> が綴られるべきではないところに <h> が挿入されていることを嘲笑する詩が残っていることから知られる.この詩は h-dropping に対する過剰修正 (hypercorrection) を皮肉ったものであり,それほどまでに h-dropping が一般的だったことを示す証拠とみなすことができる.この問題の詩は,古代ローマの抒情詩人 Gaius Valerius Catullus (84?--54? B.C.) によるものである.以下,Catullus Poem 84 より和英対訳を掲げる.

1 CHOMMODA dicebat, si quando commoda uellet ARRIUS, if he wanted to say "winnings " used to say "whinnings", 2 dicere, et insidias Arrius hinsidias, and for "ambush" "hambush"; 3 et tum mirifice sperabat se esse locutum, and thought he had spoken marvellous well, 4 cum quantum poterat dixerat hinsidias. whenever he said "hambush" with as much emphasis as possible. 5 credo, sic mater, sic liber auunculus eius. So, no doubt, his mother had said, so his uncle the freedman, 6 sic maternus auus dixerat atque auia. so his grandfather and grandmother on the mother's side. 7 hoc misso in Syriam requierant omnibus aures When he was sent into Syria, all our ears had a holiday; 8 audibant eadem haec leniter et leuiter, they heard the same syllables pronounced quietly and lightly, 9 nec sibi postilla metuebant talia uerba, and had no fear of such words for the future: 10 cum subito affertur nuntius horribilis, when on a sudden a dreadful message arrives, 11 Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset, that the Ionian waves, ever since Arrius went there, 12 iam non Ionios esse sed Hionios are henceforth not "Ionian," but "Hionian."

問題となる箇所は,1行目の <commoda> vs <chommoda>,2行目の <insidias> vs <hinsidias>, 12行目の <Ionios> vs <Hionios> である.<h> の必要のないところに <h> が綴られている点を,過剰修正の例として嘲っている.皮肉の効いた詩であるからには,オチが肝心である.この詩に関する Harrison の批評によれば,12行目で <Inoios> を <Hionios> と(規範主義的な観点から見て)誤った綴字で書いたことにより,ここにおかしみが表出しているという.Harrison は ". . . the last word of the poem should be χιoνέoυς. When Arrius crossed, his aspirates blew up a blizzard, and the sea has been snow-swept ever since." (198--99) と述べており,誤った <Hionios> がギリシア語の χιoνέoυς (snowy) と引っかけられているのだと解釈している.そして,10行目の nuntius horribilis がそれを予告しているともいう.Arrius の過剰修正による /h/ が,7行目の nuntius horribilis に予告されているように,恐るべき嵐を巻き起こすというジョークだ.

Harrison (199) は,さらに想像力をたくましくして,Catullus のようなローマの教養人による当時の h に関する非難の根源は,気音の多い Venetic 訛りに対する偏見,すなわち基層言語の影響 (substratum_theory) による耳障りなラテン語変種に対する否定的な評価にあるのでないかという.同様に Etruscan 訛りに対する偏見という説を唱える論者もいるようだ.これらの見解はいずれにせよ speculation の域を出るものではないが,近現代英語の h-dropping への stigmatisation と重ね合わせて考えると興味深い.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ Harrison, E. "Catullus, LXXXIV." The Classical Review 29.7 (1915): 198--99.

2014-06-24 Tue

■ #1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか [personal_pronoun][gender][prescriptive_grammar][norman_french][norman_conquest][bilingualism][french][contact][inflection][singular_they]

昨日の記事「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) に関連して,英語では generic 'he' の問題,そしてその解決策として市民権を得てきている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の話題が思い出される.singular they について,最近ウェブ上で A Linguist On the Story of Gendered Pronouns という記事を見つけたので紹介したい.singular they の例が Chaucer など中英語期からみられること,generic 'he' の伝統は18世紀後半の規範文法家により作り出されたものであることなど,この問題に英語史的な観点から迫っており,一読の価値がある.

しかし,記事の後半にある一節で,フランス語が中英語期の文法性の消失に部分的に関与していると示唆している箇所について疑問が生じた.記事の筆者によれば,当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになったという.もっとも屈折語尾の崩壊が性の崩壊の主たる原因と考えているようではあるが,上のような議論は一般的に受け入れられているわけではない(ただし,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) や,中英語が古英語とフランス語の混成言語であるとするクレオール語仮説の議論 ##1223,1249,1250,1251 を参照されたい).

So what you really have is an extended period of several centuries in which many people were more-or-less proficient in both Norman French and Anglo Saxon, which in actual fact meant speaking the highly intermingled versions known as Anglo-Norman and Middle English. But words that belong to one gender in one language don't necessarily belong to the same gender in the other. To use a modern example, the word for "bridge" in French, pont, is masculine, but the word for "bridge" in German, ''Brücke, is feminine. If you couple this with the fact that people had begun to stop pronouncing altogether the endings that indicate a word窶冱 gender and case, you can see how these features became irrelevant for the language in general.

まず,当時のイングランドの多くの人が程度の差はあれ2言語話者だったということが,どの程度事実と合っているのかという疑問がある.貴族階級のフランス系イングランド人や知識階級の人々は多かれ少なかれバイリンガルだった可能性は高いが,大多数の庶民は英語のモノリンガルだった(「#338. Norman Conquest 後のイングランドのフランス語母語話者の割合」 ([2010-03-31-1]) および「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) の記事を参照).英語の言語変化の潮流を決したのはこの大多数のモノリンガル英語話者だったに違いなく,社会的な権力はあるにせよ少数のバイリンガルがいかに彼らに言語的影響を及ぼしうるのか,はなはだ疑問である.

次に,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) でみたように,一般にフランス語の英語への直接的な言語的影響は些細であるという説得力のある議論がある.語彙や綴字習慣を除けば,フランス語が英語に体系的に影響を与えた言語項目は数少ない.ただし,間接的な影響,社会言語学的な影響は甚大だったと評価している.それは,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) や「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じた通りである.

今回の性の消失という問題に対するには,フランス語によるこの間接的な効果,屈折語尾の消失を間接的に促したという効果を指摘するだけで十分ではないだろうか,

2013-12-07 Sat

■ #1685. 口頭言語のもつ規範と威信 [prescriptive_grammar][writing][medium]

昨日の記事「#1684. 規範文法と記述文法」 ([2013-12-06-1]) で言語における規範について取り上げたので,今日も関連する話題を.「#430. 言語変化を阻害する要因」 ([2010-07-01-1]) の記事で少し触れたように,言語の規範は言語変化を阻止したり,その速度を遅くするということが言われる.通常,このような規範は書き言葉の存在,とりわけ威信のある書き言葉変種の存在を前提としている.だが,言語の規範を話題にするのに,必ずしもそのような前提は必要ないという指摘がある.Bradley (13) は次のように述べている.

[C]ulture is one of the influences which retard the process of simplification. But it should be remembered that culture may exist without books: there have been peoples in which there was little or no reading and writing, but in which nevertheless the arts of poetry and oratory were highly developed, and traditional correctness of speech was sedulously cultivated.

規範の源泉は,言語に関わる文化 (culture) や伝統 (tradition) の存在であるという指摘だ.なるほど,規範は書き言葉によって体現されるのが普通ではあるが,(威信のある)話し言葉によって体現される場合もあるというのは納得がいく.口承文学,話芸,雄弁術,レトリックの伝統などは,口頭言語でありながらも,威信という社会言語学的機能を有しているように思われる.

「#748. 話し言葉と書き言葉」 ([2011-05-15-1]),「#849. 話し言葉と書き言葉 (2)」 ([2011-08-24-1]) ,「#1001. 話しことばと書きことば (3)」 ([2012-01-23-1]),「#230. 話しことばと書きことばの対立は絶対的か?」 ([2009-12-13-1]),「#1665. 話しことばと書きことば (4)」 ([2013-11-17-1]) などの記事で取り上げてきた書き言葉と話し言葉の対比という観点から考えると,口頭言語の威信という上記の例は,書き言葉に典型的である機能が(書き言葉不在のもとで)話し言葉に付されているケースとして解釈できるだろう.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

2013-12-06 Fri

■ #1684. 規範文法と記述文法 [prescriptive_grammar][hel][historiography]

標題は「#747. 記述と規範」 ([2011-05-14-1]) でも取り上げた話題だが,きわめて重要な区別なので改めて話題にしたい.規範文法 (prescriptive grammar) と記述文法 (descriptive grammar) は,Crystal (230--31) によれば,次のように説明される.

A prescriptive grammar is essentially a manual that focuses on constructions where usage is divided, and lays down rules governing the socially correct use of language. These grammars were a formative influence on language attitudes in Europe and America during the 18th and 19th centuries. Their influence lives on in the handbooks of usage widely found today, such as A Dictionary of Modern English Usage (1926) by Henry Watson Fowler (1858--1933), though such books include recommendations about the use of pronunciation, spelling, and vocabulary, as well as grammar.

A descriptive grammar describes the form, meaning, and use of grammatical units and constructions in a language, without making any evaluative judgements about their standing in society. These grammars became commonplace in 20th-century linguistics, where it was standard practice to investigate a corpus of spoken or written material, and to describe in detail the patterns it contains.

さらに,記述文法が包括的になると「参考文法」というカテゴリーに移行するという指摘がある.これは規範主義的な目的で参照されることもあるため,そのような場合には,規範と記述の中間点にあるともいえる.

When a descriptive grammar acts as a reference guide to all patterns of usage in a language, it is often called a reference grammar. An example is A Comprehensive Grammar of the English Language (1985) by Randolph Quirk (1920--) and his associates. Such grammars are not primarily pedagogical in intent, as their aim --- like that of a 'reference lexicon', or unabridged dictionary --- is to be as comprehensive as possible. They provide a sourcebook of data from which writers of pedagogical grammars can draw their material.

「文法」を語る場合には,いずれの意味の文法かを常に区別しておく必要がある.ただし,規範と記述は,概念上は峻別すべきだが,個人のなかで同居しうることにも注意したい.

言語学者は記述を規範に優先させるのが原則であり,その原則に異存はないが,規範がいかにして生じ,育ち,根付くかという問題は社会言語学の最重要テーマの1つであり,規範それ自体が記述対象になりうるということは忘れてはならない.「英語史」という分野は,狭い意味では記述英語文法の歴史に限定されるが,広い意味では規範英語文法の歴史をも含む.後者は「英語学史」という分野に入れられることが多いが,規範と記述が相互乗り入れを許容するものであるとするならば,初めから広い意味での「英語史」を前提とし,志向するのが適切のように思われる.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2013-07-22 Mon

■ #1547. 言語の社会的属性7種 [sociolinguistics][standardisation][purism][prescriptive_grammar][language_equality]

すべての言語は言語的にはほぼ平等といってよいが,社会的には優劣があるのが現実である.では,社会的な優劣は何によって決まるのか.例えば,ある言語の標準化された変種と,いわゆる方言と呼ばれる非標準的な変種とを比べれば,前者のほうが価値が高いとみなされるので,標準化されている程度が重要らしいとわかるが,同じ程度に標準化されている英語とウェールズ語とを比べた場合に英語のほうが社会的な立場がはるかに高いのは何によるのか.母語話者がいないにもかかわらず,根強くラテン語に価値が置かれているのはなぜかという問題も,標準化の程度という基準だけでは測ることができない.

言語の社会的な価値に関わる7つの属性が提案されている.1976年に Bell が提案したもので,Wardhaugh (31--39) が解説しているので,それを要約しよう.7つの属性とは,standardization, vitality, historicity, autonomy, reduction, mixture, de facto norms である.

(1) standardization: 言語が標準化,規範化されている程度.標準語は,通常,文法書・辞書・文学を伴っており,社会的,文化的,政治的な統合の象徴として機能する.通常,教育において用いられる言語でもある.英語については,「#1396. "Standard English" とは何か」 ([2013-02-21-1]) を参照.

(2) vitality: 活発な言語共同体が存在しているか否か.英国において Manx や Cornish のようなケルト系言語はすでに死語となっており,自然な話者共同体は存在しないので,vitality がないということになる.古典ギリシア語やラテン語も母語話者が事実上いないので vitality はないといえるが,これらの古典語は現代にも文化的な影響力をもっているために,Manx や Cornish の場合とは区別すべきだろう.

(3) historicity: その言語共同体が長い歴史を共有していると感じている程度.アラビア語や中国語の諸変種の話者は,長い歴史を有する各々の言語に権威を認めるだろう.言語は,輝かしい伝統と結びつけられることによって社会的な価値を帯びる.

(4) autonomy: 他の変種から独立しており,自らの資格で言語とみなされる程度.ある変種が独立しているか依存しているかは必ずしも客観的なものではなく,主観的な感じ方の問題であることも多い.この基準については,「#1522. autonomy と heteronomy ([2013-06-27-1]) および「#1523. Abstand language と Ausbau language」 ([2013-06-28-1]) の記事を参照.

(5) reduction: 使用や機能が縮小している程度.(4) に対立する概念である heteronomy にも近い.例えば,ピジン語などは果たしうる言語機能の種類が標準語に比べて少ない.

(6) mixture: 言語が混合しており非純粋である程度.純粋主義的な言語観をもつ人々にとって,他言語からの借用語彙が多い変種は,価値の低い堕落した変種に見える.典型的には,ピジン語は価値が低く見られがちである.

(7) de facto norms: 話者が言語の規範に従おうとする程度.言語には正しい話し方と誤った話し方があると考える規範主義の強さ.

これらは,話者が言語に対して抱く評価の基準と言い換えてもよいだろう.

「言語」と呼ばれる社会的価値の高い変種であれば常に7つの属性について合格点をもっている,というわけではない.変種ごとに各属性の値は異なるのが普通だろうし,合格点以上の値をもつ属性の数と種類もまちまちだろう.属性と値の組み合わせの総合点が相対的に高い変種が,社会的に価値ある変種とみなされやすく,「言語」と呼ばれやすいということだと考えられる.なお,この7属性は,「#1519. 社会言語学的類型論への道」 ([2013-06-24-1]) に掲げた表のなかで列挙した言語の社会言語学的な属性と,部分的に比較できる.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-04-22 Mon

■ #1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791) [orthoepy][pronunciation][dictionary][lexicography][rp][prescriptive_grammar][walker][bl]

後期近代英語期,主として18世紀に英語の規範を作った個人名を挙げよと言われたら,辞書(綴字)は Samuel Johnson (1709--84),文法は Robert Lowth (1710-87),では発音は誰か.

答えは,John Walker (1732--1807) である.彼の著わした A Critical Pronouncing Dictionary (1791) は,正しい権威ある発音を求めた18世紀のイギリス庶民たちに確かな道しるべを与えた.初版以降,100版以上を重ねて人気を博し,英米では "Elocution Walker" と呼ばれるまでに至った.18世紀末に Walker が定着させ方向づけた正音主義路線は,19世紀末から20世紀にかけて容認発音 (RP = Received Pronunciation) が生み出される基盤を提供し,現代標準英語にまで大きな影響を及ぼしている.

辞書の表題は例によって長い."A Critical Pronouncing Dictionary and Expositor of the English Language: to which are prefixed Principles of English Pronunciation: Rules to be Observed by the Natives of Scotland, Ireland, and London, for Avoiding their Respective Peculiarities; and Directions to Foreigners for Acquiring a Knowledge of the Use of this Dictionary." 表題の表現が示すとおり,ロンドン中心の相当に凝り固まった規範主義である.序文でもロンドン発音こそが "undoubtedly the best" と断言しているが,ロンドンとはいっても Cockney 発音は例外であり,スコットランドやアイルランドの発音を引き合いに出しながら Cockney を "a thousand times more offensive and disgusting" と糾弾している.

Walker の辞書の発音解説は実に詳細で,例えば drama の語義説明は22語ほどで終わっているが,発音説明は770語に及ぶ詳しさだ.収録語数36,600語は,ライバル辞書ともいえる Thomas Sheridan の A General Dictionary of the English Language (1780) の約38,000語には少々及ばないが,発音説明の詳細さは比較にならない.

British Library の English Timeline にある Walker's correct pronunciation より,見出し語 "BACK" で始まる辞書のページ画像を閲覧できる.以上,Crystal (52) および寺澤 (19--20) を参照して執筆した.

正音主義の伝統については,「#571. orthoepy」 ([2010-11-19-1]) を参照.

・ Crystal, David. Evolving English: One Language, Many Voices. London: The British Library, 2010.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

2013-03-18 Mon

■ #1421. Johnson の言語観 [johnson][standardisation][spelling][spelling_reform][language_change][prescriptive_grammar][popular_passage]

昨日の記事で「#1420. Johnson's Dictionary の特徴と概要」 ([2013-03-17-1]) を紹介した.Samuel Johnson (1709--84) は,英語辞書史上のみならず英語史上でも重要な人物である.理性の時代 (the Age of Reason) の18世紀,規範主義の嵐の吹きすさぶ18世紀をひた走りながらも,穏健な慣用主義の伝統に立ち,英語の書き言葉,とりわけ綴字にある種の標準化をもたらすことに成功した.時代が時代だったので,Johnson も多分に独断的な規範観や理性主義をのぞかせるところはあったが,歴史的にみれば穏健,寛容,常識,バランスといった美徳を持ち合わせた文人だった.

以下では,The Plan of a Dictionary of the English Language (1747) 及び "The Preface to A Dictionary of the English Language" (1755) からの引用により,Dr Johnson の言語観の一端をのぞいてみたい.引用のページ数は,Crystal の選集による.

Johnson は,2世紀半にわたる英語の綴字標準化の流れに事実上の終止符を打った人物とみてよいが,ここで彼が採用した方針は現実主義的な慣用重視の路線だった([2013-03-04-1]の記事「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」の (2) を参照).次の一節がその態度を雄弁に物語っている.

When a question of orthography is dubious, that practice has, in my opinion, a claim to preference, which preserves the greatest number of radical letters, or seems most to comply with the general custom of our language. But the chief rule which I propose to follow, is to make no innovation, without a reason sufficient to balance the inconvenience of change; and such reasons I do not expect often to find. All change is of itself an evil, which ought not to be hazarded but for evidence advantage; and as inconstancy is in every case a mark of weakness, it will add nothing to the reputation of our tongue. ("Plan" 7)

急進的な綴字改革の不可能を悟っており,すでに達観しているかのようだ.Johnson は,本質的に言語は自然の理性に従うものというよりは,人間の慣用の産物であると考えている.次の引用では,Quintilian を引き合いに出して,anomalist の立場を明らかにしている([2012-12-03-1]の記事「#1316. analogist and anomalist controversy (2)」を参照).

To our language may be with great justness applied the observation of Quintilian, that speech was not formed by an analogy sent from heaven. It did not descend to us in a state of uniformity and perfection, but was produced by necessity and enlarged by accident, and is therefore composed of dissimilar parts, thrown together by negligence, by affectation, by learning, or by ignorance. ("Plan" 11)

Johnson が,"Plan" (1747) と "Preface" (1755) までの間に,言語を固定することの不可能を悟ったことはよく知られている.辞書の作業を通じて,より穏健な慣用主義へ傾斜していったのである.次の文章は,Johnson の言語変化観をよく示す箇所として,しばしば文献に引用されている.

Those who have been persuaded to think well of my design, require that it should fix our language, and put a stop to those alterations which time and chance have hitherto been suffered to make in it without oppositions. With this consequence I will confess that I flattered myself for a while; but now begin to fear that I have indulged expectation which neither reason nor experience can justify. When we see men grow old and die at a certain time one after another, from century to century, we laugh at the elixir that promises to prolong life to a thousand years; and with equal justice may the lexicographer be derided, who being able to produce no example of a nation that has preserved their words and phrases from mutability, shall imagine that his dictionary can embalm his language, and secure it from corruption and decay, that it is in his power to change sublunary nature, and clear the world at once from folly, vanity, and affectation. ("Preface" 37--38)

穏健な慣用主義というよりは,言語の固定化という時代の理想に対する悲壮な諦念に近いところがある.

If the changes that we fear be thus irresistible, what remains but to acquiesce with silence, as in the other insurmountable distresses of humanity? it remains that we retard what we cannot repel, that we palliate what we cannot cure. Life may be lengthened by care, though death cannot be ultimately defeated: tongues, like governments, have a natural tendency to degeneration; we have long preserved our constitution, let us make some struggles for our language. ("Preface" 40)

ルネサンス期の人文主義者たちの言語に純粋性を見いだし,そこに理性を加えることによって,移ろいやすい英語を固定化したいという希望は,きわめて18世紀的である.Johnson にも現われているこの言語観あるいは言語変化観は,19世紀に比較言語学が興るとともに,また異なった視点で置き換えられてゆくようになる.

Johnson は,英語史のみならず言語学史上の1点をも占める人物だった.

・ Johnson, Samuel. A Dictionary of the English Language: An Anthology. Selected, Edited and with an Introduction by David Crystal. London: Penguin, 2005.

2013-02-15 Fri

■ #1390. between と among の使い分け [preposition][prescriptive_grammar]

昨日の記事「#1389. between の語源」 ([2013-02-14-1]) で取り上げたように,between と among の使い分けは,現代英語の語法問題として著名であり,多くの文法書や参考書で触れられている.一般に英文法において前置詞の使い分けは難しく,したがって主要な話題でもあるのだが,各前置詞の本質的な意味を理解することが肝心である.では,between と among のそれぞれを特徴づける意味とは何だろうか.

両前置詞の各種の用法と用例については OED が語義を分けて詳細に記述しているので,それをじっくり読むのがよいが,種々の参考書に当たると,between は個別性を重視し,among は集合性を重視するといった特徴が指摘されていることが多い.確かに between は2という数字と結びつきが強いが,より重要なのは2という数字と結びつけられる個別性,対応性,具体性である.一方,among は,2より大きな数と結びつきやすいのは確かだが,より重要なのは具体的な個々の構成員というよりは漠然とした集合体と関連づけられるということだ.

もし among が「3以上」を意味や用法の核としてもつのであれば,among the soldiers という集団に個人を付け加えて *among the soldiers and John と言えそうだが,実際には言えない.また,*the relations among a, b, c, d, and e などと個別に構成員を列挙することもできない.これらは集団性の原則に反するからだと考えられる.

逆に,between が「3以上」を目的語に取る場合を考えると,そこには個別性が感じられるし,あくまで2の延長線上にあるという意味での3以上であると理解される.the divisions and conflicts between the various parts of Christendom, the fullest collaboration between all nations, a white and shining road between the singing nightingales, with long pauses between the sentences などの例を解釈すると,なるほどいずれも目的語は3以上と理解できるが,あくまで2という単位を基調とした組み合わせや倍数が念頭に置かれていると読める.

between の目的語に来る構成員の数と,互いの間の関係について,論理的な観点から追究した(デンマーク人研究者とみられる)Bolbjerg の論文がある.これほど徹底的に論理に依存して between に迫った論文はない.議論は易しくはないが,実に整然としている.上に挙げたものを含む between の用例を吟味し,positive, negative, synthetic, analytic, midway, front, complex, reciprocity, interrelation などといった独自の用語と概念を駆使して,この前置詞の用法をきれいに分類したのである.ここで詳細を述べることはできないが,結論部 (Bolbjerg 132) に挙げられている wires between the houses と between the teeth を例にとって,6つの用法をまとめよう.

| wires between the houses | between the teeth | |

|---|---|---|

| MIDWAY | "wires lying between the two houses" | "a fishbone between the teeth" (two) |

| FRONT | "wires (being extended) from one house to another" | "the distance between the teeth" (two) |

| RECIPROCITY | "wires connecting two houses" | "nip a cigar between the teeth" (one in lower, one in upper jaw) |

| TWO-ROW SYSTEM | "(overhead) wires (for tramcars) between two rows of houses" | "with a handkerchief between the teeth" (lower and upper jaw) |

| ONE-ROW SYSTEM | "wires between houses in a row (like railway carriages)" | "the interstices between the teeth" (lower or upper jaw) |

| ABSTRACT CONNECTION | "(telephone) wires connecting all houses individually" | "the similarity between the teeth" (types of teeth) |

Bolbjerg (132) は,between を "feeler" (触覚器)にたとえて,結論とする.

Thus between, inherently dual in character, has the function of a feeler, i.e. it establishes a relation from one element to another or others individually. It cannot grasp a heap-like area, but must seek units one by one. It is a linguistic organ of touch built as a line. The feeler may act as a medium, as 'something between', i.e. an intermediate element with relations to either side. Or it may create a distance, or 'nothing between'. Finally it may function synthetically: feeling its way along by touching left and right, thus establishing a path between two rows of objects, --- or analytically: touching each of a number of objects individually or severally for examination.

Bolbjerg の論文を読んだ上で私なりにまとめると,between は数と関係の前置詞,すなわち論理の前置詞であり,個別性,具体性,主体性を含意する一方,among は場所の前置詞であり,集合性,抽象性,客体性を含意する,ということになるだろうか.

デンマークには,「#1074. Hjelmslev の言理学」 ([2012-04-05-1]) のように論理学的な言語学の伝統があるが,Bolbjerg もその伝統をなにがしか受け継いでいるかのように思わせる論文だった.

なお,between の区別・選択・分配の用法については,「#1068. choose between war or peace」 ([2012-03-30-1]) の記事も参照.

・ Bolbjerg, A. "Between and Among: An Attempt at an Explanation." English Studies 30 (1949): 124--32.

2013-02-14 Thu

■ #1389. between の語源 [etymology][preposition][prescriptive_grammar][metanalysis]

規範文法では,between と among の使い分けについて,前者は「2つのものの間」,後者は「3つ以上のものの間」の意味に使うべし,とされている.この両者の区別の記述は,実際の使用に照らした記述的な観点からは多くの点で不十分だが,守るべき規則としてこだわる人は多い.この規則の拠って立つ基盤は,between の語源にある.語源が "by two" であるから,当然,目的語には2つのものしか来てはならないというわけである.

では,もう少し詳しく between の語源をみてみよう.古英語では,betwēonum の系列と betwēon の系列とがあった.前者の後半要素 -twēonum は数詞 twā (two) の複数与格形に対応し,後者の後半要素 -twēon は同語の中性複数対格形に対応する.前者の系列は,betwēonan などの異形態を発達させて中英語で bitwene(n) となり,後者の系列は北部方言に限られたが中英語で bitwen となった.語尾音の弱化と消失により,結局のところ15世紀には2系列が融合し,現代の between に連なる形態が確立した.つまり,between は,古英語に遡る2系列の形態が,中英語において融合した結果と要約することができる.古英語で between the seas などの構文は,be sǣm twēonum "by seas two" として現われることから,本来 "by" と "two" は別々の統語的機能を担っていたと考えられるが,"by two seas" のように接する位置に並んだときに,1つの複合前置詞と異分析 (metanalysis) されるに至ったのだろう.類例に,to us-ward → to-ward us の異分析がある.

さて,between には,古めかしい同義語がある.betwixt である.こちらは古英語 betwēox に由来するが,後半要素 -twēox を遡ると,ゲルマン祖語の *twa "two" + *-iskaz "-ish" にたどりつく.「2つほどのものの間」というような,やんわりとした原義だったのだろうか.古英語でも betwux, betyx などの異形態があったが,中英語では bitwix(e) などの形態が優勢となった.1300年頃に,「Dracula に現れる whilst」 ([2010-09-17-1]) や「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) で触れたように,語尾に -t が添加され,これが一般化した.なお,現代英語の口語に,betwixt and between (どっちつかず,はっきりしない)という成句がある.

中英語における異綴りなどは,MED "bitwēne (prep.)" および "bitwix(e) (prep.)" を参照.

なお,冒頭に述べた between と among の規範的な使い分けについて,OED "between, prep., adv., and n." は語義19において,記述的な観点から妥当な意見を述べている.

In all senses, between has been, from its earliest appearance, extended to more than two. . . . It is still the only word available to express the relation of a thing to many surrounding things severally and individually, among expressing a relation to them collectively and vaguely: we should not say 'the space lying among the three points,' or 'a treaty among three powers,' or 'the choice lies among the three candidates in the select list,' or 'to insert a needle among the closed petals of a flower'.

Fowler's (106) でも,規範的な区別の無効たることが示されている.小西 (176) では,「between を3つ以上のものに用いる用法は次第に容認される傾向があり,特に米国ではその傾向が著しい」とある.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow