2023-12-12 Tue

■ #5342. 切り取り (clipping) による語形成の類型論 [word_formation][shortening][abbreviation][clipping][terminology][polysemy][homonymy][morphology][typology][apostrophe][hypocorism][name_project][onomastics][personal_name][australian_english][new_zealand_english][emode][ame_bre]

語形成としての切り取り (clipping) については,多くの記事で取り上げてきた.とりわけ形態論の立場から「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) で詳しく紹介した.

先日12月8日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) の配信回にて「#921. 2023年の英単語はコレ --- rizz」と題して,clipping による造語とおぼしき最新の事例を取り上げた.

この配信回では,2023年の Oxford Word of the Year が rizz に決定したというニュースを受け,これが charisma の clipping による短縮形であることを前提として charisma の語源を紹介した.

rizz が charisma の clipping による語形成であることを受け入れるとして,もとの単語の語頭でも語末でもなく真ん中部分が切り出された短縮語である点は特筆に値する.このような語形成は,それほど多くないと見込まれるからだ.「#893. shortening の分類 (1)」 ([2011-10-07-1]) の "Mesonym" で取り上げたように,例がないわけではないが,やはり珍しいには違いない.以下の解説によると "fore-and-aft clipping" と呼んでもよい.

heldio のリスナーからも関連するコメント・質問が寄せられたので,この問題と関連して McArthur の英語学用語辞典より "clipping" を引用しておきたい (223--24) .

CLIPPING [1930s in this sense]. Also clipped form, clipped word, shortening. An abbreviation formed by the loss of word elements, usually syllabic: pro from professional, tec from detective. The process is attested from the 16c (coz from cousin 1559, gent from gentleman 1564); in the early 18c, Swift objected to the reduction of Latin mobile vulgus (the fickle throng) to mob. Clippings can be either selective, relating to one sense of a word only (condo is short for condominium when it refers to accommodation, not to joint sovereignty), or polysemic (rev stands for either revenue or revision, and revs for the revolutions of wheels). There are three kinds of clipping:

(1) Back-clippings, in which an element or elements are taken from the end of a word: ad(vertisement), chimp(anzee), deli(catessen), hippo(potamus), lab(oratory), piano(forte), reg(ulation)s. Back-clipping is common with diminutives formed from personal names Cath(erine) Will(iam). Clippings of names often undergo adaptations: Catherine to the pet forms Cathie, Kate, Katie, William to Willie, Bill, Billy. Sometimes, a clipped name can develop a new sense: willie a euphemism for penis, billy a club or a male goat. Occasionally, the process can be humorously reversed: for example, offering in a British restaurant to pay the william.

(2) Fore-clippings, in which an element or elements are taken from the beginning of a word: ham(burger), omni(bus), violon(cello), heli(copter), alli(gator), tele(phone), earth(quake). They also occur with personal names, sometimes with adaptations: Becky for Rebecca, Drew for Andrew, Ginny for Virginia. At the turn of the century, a fore-clipped word was usually given an opening apostrophe, to mark the loss: 'phone, 'cello, 'gator. This practice is now rare.

(3) Fore-and-aft clippings, in which elements are taken from the beginning and end of a word: in(flu)enza, de(tec)tive. This is commonest with longer personal names: Lex from Alexander, Liz from Elizabeth. Such names often demonstrate the versatility of hypocoristic clippings: Alex, Alec, Lex, Sandy, Zander; Eliza, Liz, Liza, Lizzie, Bess, Betsy, Beth, Betty.

Clippings are not necessarily uniform throughout a language: mathematics becomes maths in BrE and math in AmE. Reverend as a title is usually shortened to Rev or Rev., but is Revd in the house style of Oxford University Press. Back-clippings with -ie and -o are common in AusE and NZE: arvo afternoon, journo journalist. Sometimes clippings become distinct words far removed from the applications of the original full forms: fan in fan club is from fanatic; BrE navvy, a general labourer, is from a 19c use of navigator, the digger of a 'navigation' or canal. . . .

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2023-05-07 Sun

■ #5123. 「単語の語源を言い当てる」とは何か? --- 本日開幕した「語源バトル」のルールをめぐって [etymology][voicy][heldio][khelf][masanyan][fujiwarakun][folk_etymology][word_formation][loan_word][hellog_entry_set]

GW も最終日ですが,この連休中は Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて様々な対談企画を展開してきました.この余韻は GW 後も向こう1週間ほど続く予定ですので,どうぞお付き合い下さい.

今朝の heldio では,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバー2人とともに軽いノリで英単語の語源 (etymology) をめぐる遊びを披露しています.「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」です.30分超の放送回となりますので,お時間のあるときにどうぞ.

お聴きになれば分かる通り,今回の「語源バトル」は,ゲームそのものを実施したというよりは,ゲームのルール作りに着手したというのが正確なところです.単語の語源とはいったい何か? 「単語の語源を言い当てる」とは,結局何を答えればよいのか? ゲームのルール作りを念頭に考えてみると,問題が具体的に挙がってくるのが良いところです.放送中にもいくつかの問題点が持ち上がりました.

・ 何段階もの借用を経てきた単語について,直近の借用元言語を答えるべきか,その前段階の借用元言語を答えるべきか,あるいは究極の祖語(しばしば印欧祖語)を答えるべきか.

・ 借用語について,ラテン語からか,フランス語からか,という問いはしばしば解決が困難である.「ラテン系」などととして逃げることは,どこまで妥当か.(cf. こちらの記事セット)

・ taking のような語形については,語幹 take と屈折語尾 -ing の語源をそれぞれ答える必要があるのか.

・ 複合語や派生語の場合,構成する各形態素について語源を明らかにする必要があるのか.

・ UK のような省略語の語源とは,展開した United Kingdom が答えとなるのか.あるいは,Unite, -ed, King, -dom の各々の語源を答える必要があるのか.

その他,思いつくままに問題点を挙げてみると,ルール作りがなかなか厄介な仕事であることが分かってきます.

・ 本来語という答えは多くなりそうだが,本来語とは何か.

・ 語源説が揺れている単語(実際にかなり多いと思われる)の回答は何になるのか.

・ 固有名詞の語源とは何か.

・ 語源と語形成は何がどう異なるのか.

・ 民間語源 (folk_etymology) と学者語源は区別する必要があるのか.

これらは結局のところ「単語の語源とは何か」というメタな問いを発していることにほかなりません.この問いを議論するに当たって,まず「#3847. etymon」 ([2019-11-08-1]) を参照していただければと思います.

以下,「語源バトル」に出演した2人の HP へのリンクを張っておきます.

・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6

・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home

2023-04-04 Tue

■ #5090. 人名ベースの造語は eponym だが,では地名ベースの造語は何と呼ぶ? [eponym][toponymy][onomastics][personal_name][etymology][metonymy][semantic_change][word_formation][lexicology][terminology]

昨日の記事「#5089. eponym」 ([2023-04-03-1]) で,etymon が人名 (personal_name) であるような語について考察した(etymon という用語については「#3847. etymon」 ([2019-11-08-1]) を参照).ところで,人名とともに固有名詞学 (onomastics) の重要な考察対象となるのが地名 (place-name, toponym) である.とすれば,当然予想されるのは,etymon が地名であるような語の存在である.実際,国名というレベルで考えるだけでも japan (漆器),china (磁器),turkey (七面鳥)などがすぐに思い浮かぶ(cf. heldio 「#626. 陶磁器の china と漆器の japan --- 産地で製品を表わす単語たち」,「#625. Turkey --- トルコと七面鳥の関係」).

このような地名に基づいて作られた語も多くあるわけだが,これを何と呼ぶべきか.eponym はあくまで人名ベースの造語に与えられた名前である.toponym は place-name に対応する術語であり,やはり「地名」に限定して用いておくほうが混乱が少ないだろう.Crystal (165) は,このように少々厄介な事情を受けて,"eponymous places" と呼ぶことにしているようだ(これでも少々分かりくいところはあることは認めざるを得ない).Crystal が列挙している "eponymous places" の例を再掲しよう.

alsatian: Alsace, France.

balaclava: Balaclava, Crimea.

bikini: Bikini Atoll, Marshall Islands.

bourbon: Bourbon County, Kentucky.

Brussels sprouts: Brussels, Belgium.

champagne: Champagne, France.

conga: Congo, Africa.

copper: Cyprus.

currant: Corinth, Greece.

denim: Nîmes, France (originally, serge de Nîm).

dollar: St Joachimsthal, Bohemia (which minted silver coins called joachimstalers, shortened to thalers, hence dollars).

duffle coat: Duffel, Antwerp.

gauze: Gaza, Israel.

gypsy: Egypt.

hamburger: Hamburg, Germany.

jeans: Genoa, Italy.

jersey: Jersey, Channel Islands.

kaolin: Kao-ling, China.

labrador: Labrador, Canada.

lesbian: Lesbos, Aegean island.

marathon: Marathon, Greece.

mayonnaise: Mahó, Minorca.

mazurka: Mazowia, Poland.

muslin: Mosul, Iraq.

pheasant: Phasis, Georgia.

pistol: Pistoia, Italy.

rugby: Rugby (School), UK.

sardine: Sardinia.

sherry: Jerez, Spain.

suede: Sweden.

tangerine: Tangier.

turquoise: Turkey.

tuxedo: Tuxedo Park Country Club, New York.

Venetian blind: Venice, Italy.

いくらでもリストを長くしていけそうだが,全体として飲食料,衣料,工芸品などのジャンルが多い印象である.

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2023-04-03 Mon

■ #5089. eponym [eponym][personal_name][onomastics][etymology][metonymy][semantic_change][word_formation][lexicology]

eponym とは人名に基づいて造られた語のことである.英語の具体例については「#2842. 固有名詞から生まれた語」 ([2017-02-06-1]),「#2849. macadamia nut」 ([2017-02-13-1]),「#3460. 紅茶ブランド Earl Grey」 ([2018-10-17-1]),「#3461. 警官 bobby」 ([2018-10-18-1]) で挙げてきた.また,eponym は「#5079. 商標 (trademark) の言語学的な扱いは難しい」 ([2023-03-24-1]) とも関係の深い話題である.McArthur の英語学用語辞典によれば,次の通り.

EPONYM [19c: from Greek epṓonumos named on]. (1) A personal name from which a word has been derived: John B. Stetson, the 19c US hatter after whom the stetson hat was named. (2) The person whose name is so used: The Roman emperor Constantine, who gave his name to Constantinople. (3) The word so derived: stetson, Constantinople. The process of eponymy results in many forms: (1) Such simple eponyms as atlas, which became popular after the 16c Flemish cartographer Gerardus Mercator put the figure of the titan Atlas on the cover of a book of maps. (2) Compounds and attributive constructions such as loganberry after the 19c US lawyer James H. Logan, and Turing machine after the 20c British mathematician Alan Turing. (3) Possessives such as Parkinson's Law after the 20c British economist C. Northcote Parkinson, and the Islets of Langerhans after the 19c German pathologist Paul Langerhans. (4) Derivatives such as Bowdlerize and gardenia, after the 18c English expurgator of Shakespeare, Thomas Bowdler, and the 19c Scottish-American physician Alexander Garden. (5) Clippings, such as dunce from the middle name and the first element of the last name of the learned 13c Scottish friar and theologian John Duns Scotus, whose rivals called him a fool. (6) Blends such as gerrymander, after the US politician Elbridge Gerry (b. 1744), whose redrawn map of the voting districts of Massachusetts in 1812 was said to look like a salamander, and was then declared a gerrymander. The word became a verb soon after. Works on eponymy include: Rosie Boycott's Batty, Bloomers and Boycott: A Little Etymology of Eponymous Words (Hutchinson, 1982) and Cyril L. Beeching's A Dictionary of Eponyms (Oxford University Press, 1988).

ここで eponym は語源的に(一部であれ)人名に基づいている語,etymon が人名であるような語として,あくまで語源的な観点から定義されていることに注意したい.つまり後にさらに別の語形成を経たり,意味変化を経たりした語も含まれ,今となっては形態や意味においてオリジナルの人(名)からは想像できないほど遠く離れてしまっているケースもあるということだ.語源的に定義づけられているという特殊性を除けば,eponym はその他の一般の語とさほど変わらない振る舞いをしているといえるのではないか.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2023-02-08 Wed

■ #5035. 1900年以降の -ism 語 [neologism][word_formation][oed][suffix][productivity][lexicography]

「#5031. 接尾辞 -ism の起源と発達」 ([2023-02-04-1]),「#5033. 接尾辞 -ism の多義性」 ([2023-02-06-1]) で接尾辞 (suffix) としての -ism に焦点を当ててきた.生産性 (productivity) の高い接尾辞として紹介してきたが,具体的には最近どのような -ism 語が現われてきているのだろうか.OED より1900年以降に初出した -ism 新語を抜き出してみた.全体で724単語が挙がった.10年刻みで一覧してみる.

[ 1900年代 (1900--1909):135単語 ]

antidisestablishmentarianism, Big Brotherism, cultism, expansionism, heterotrophism, hyperthyroidism, maraboutism, meningism, middle-of-the-roadism, muckerism, Mu'tazilism, neopositivism, neuroticism, Old Testamentism, pentamerism, prostatism, spoonerism, structurism, thanatism, thigmotropism, divisionism, imperativism, motorism, pan-Europeanism, piezomagnetism, productivism, pyromagnetism, Sivaism, sociologism, tabloidism, antilogism, chronotropism, gargoylism, interactionism, ladronism, mescalism, multimodalism, Oblomovism, ogreism, pacifism, pan-Buddhism, seismism, tactism, theoreticism, transitivism, chemotactism, favism, Fletcherism, hippomobilism, homoeothermism, homosexualism, intimism, luminarism, macroseism, Marconism, Mendelianism, Mendelism, neo-Confucianism, osmatism, physogastrism, poikilothermism, polychromism, practicism, preferentialism, racism, stand-pattism, supernationalism, syntonism, aniconism, cryptomerism, Deweyism, ecologism, geneticism, katamorphism, manism, mascotism, microbism, monoclinism, nounism, pan-Africanism, pan-Asiaticism, thermochromism, hypothyroidism, luminism, neurotropism, Nietzscheanism, nomism, pan-Asianism, Parnassianism, Prometheanism, Pygmalionism, quattrocentism, vicinism, Victorianism, Addisonism, champagne socialism, ethnocentrism, hereditarianism, millennialism, new realism, nyctinastism, pismirism, post-classicism, reluctantism, immanentism, immoralism, inhumanism, reactionaryism, reincarnationism, suffragettism, syndicalism, Syrism, Christocentrism, deductivism, expressionism, ingotism, neo-realism, pacificism, Pan-Turkism, rotativism, substitutionalism, super-individualism, theriomorphism, vagrantism, xenophobism, cameralism, heurism, innatism, maximalism, neo-Aristotelianism, oculism, Porro prism, protagonism, Uranianism, voltinism

[ 1910年代:103単語 ]

adrenalism, conservationism, hypoparathyroidism, perspectivism, pithiatism, post-Impressionism, pre-animism, Sillonism, alloerotism, Cubism, factualism, Georgianism, inspirationalism, masculinism, Ottomanism, Rotarianism, autism, clientelism, eunuchoidism, imagism, marginalism, mobilism, mutationism, orthomorphism, selectionism, Synchromism, transvestitism, trichotomism, Acmeism, apotropaism, behaviourism/behaviorism, monophyletism, moronism, neo-imperialism, taurodontism, Theravadism, transvestism, Zapatism, pansexualism, phobism, postmodernism, supermanism, Thespianism, vorticism, zabernism, Balkanism, consumerism, distributism, Hohenzollernism, homoeroticism, lawyerism, new federalism, polyarchism, rurbanism, Simultaneism, bushism, denationalism, homoerotism, moanism, monenergism, multilingualism, neo-nationalism, pan-Turanianism, Pelmanism, presentism, Russellism, Schoenbergism, Boloism, Bolshevism, defeatism, environmentalism, hyperparathyroidism, indigenism, mathematicism, Mondism, Montessorianism, non-interventionism, pan-Indianism, pan-Turanism, philism, anorchidism, Dadaism, defencism/defensism, diffusionism, Fordism, Leninism, neo-Marxism, preventionism, Rasputinism, surdimutism, biomechanism, culturalism, hegemonism, inflationism, Lukanism, multi-partyism, pan-Arabism, panchromatism, paroicism, predictionism, sadomasochism, social imperialism, unanimism

[ 1920年代:111単語 ]

gangsterism, Kemalism, Menshevism, mid-Victorianism, mosaicism, Moscowism, myrmecophytism, photoperiodism, predatism, retreatism, servomechanism, fascism, futilitarianism, Mennonitism, New Zealandism, pastism, polycratism, Suprematism, abstract expressionism, adaptationalism, ameliorism, anarcho-syndicalism, Couéism, existentialism, finitism, introspectionism, isolationism, Menckenism, metapsychism, nabism, neoprimitivism, Poplarism, Rayonism, romanticalism, Sitwellism, allelism, neo-Communism, Nordicism, parkinsonism, peyotism, porphyrism, robotism, Tubism, constructionism, constructivism, fictionalism, MacDonaldism, Marranoism, Mussolinism, neo-Freudianism, nondeterminism, paragrammatism, peripheralism, Pollyannaism, redemptivism, voyeurism, Babbittism, configurationism, enantiomerism, Hattism, hyperurbanism, Pirandellism, puerilism, reductionism, Sun Yat-senism, Trotskyism, boosterism, conformism, diachronism, holism, liturgism, mechanomorphism, mycetism, squadrism, totalitarianism, unilateralism, Yiddishism, alloeroticism, choralism, contortionism, diatonism, homoism, Machism, minimalism, monolithism, occupationalism, Petrarchanism, pleiotropism, Praedism, providentialism, sexationalism, Stalinism, surrealism, Buchmanism, dispensationalism, Eonism, mesomerism, multilateralism, normativism, stylism, Undinism, welfarism, wholism, bovarism, contextualism, exceptionalism, foodism, market fundamentalism, Marxism-Leninism, productionism, situationism

[ 1930年代:90単語 ]

corporativism, hyphenism, metakinetism, National Socialism, Nazism, neocapitalism, neo-modalism, operationalism, social fascism, diatonicism, dirty realism, no-Goddism, pentatonism, post-communism, presenteeism, privatism, substantivism, bruxism, conciliarism, connectionism, Narodnikism, neo-Gothicism, polytypism, Rooseveltism, biocentrism, careerism, escapism, magic realism, Marxism, mesomorphism, New Dealism, nice nellyism, socialist realism, elitism, extrinsicism, inhibitionism, monophysism, Morganism, rightism, transvesticism, trilingualism, descriptivism, Edwardianism, Jocism, linearism, male chauvinism, Neo-plasticism, nothing-but-ism, operationism, quadrupedalism, rheomorphism, spatialism, thingism, Zenonism, conspiratorialism, Cubo-Futurism, Goldwynism, microprism, Miltonicism, non-objectivism, non-racialism, polyphyletism, Rexism, shitticism, apoliticism, Blimpism, Bukharinism, Caodaism, logicism, Marxist-Leninism, neocatastrophism, pandiatonicism, pentaprism, cultural Marxism, Francoism, narcism, nemesism, partitionism, photojournalism, pronatalism, pseudoallelism, sanctionism, blondism, Chamberlainism, essentialism, kineticism, neo-traditionalism, precisionism, verificationism, vicariism

[ 1940年代:58単語 ]

ahistoricism, photoisomerism, post-humanism, semanticism, technologism, megadontism, New Criticism, Pétainism, preservationism, Vansittartism, capitulationism, managerialism, momism, patrimonialism, pseudohypoparathyroidism, chemoautotrophism, do-goodism, globalism, identitarianism, neo-fascism, passéism, pranksterism, againstism, ethnophaulism, multinationalism, critical rationalism, eliminationism, veganism, lettrism, Peronism, reductivism, supremacism, dynamicism, microphonism, Titoism, Afghanistanism, ecumenism, emotivism, ferrimagnetism, Lysenkoism, magmatism, Messalianism, neo-Nazism, one-worldism, prescriptivism, rejectionism, resistentialism, tailism, white supremacism, immobilism, justicialism, Levantinism, marhaenism, Michurinism, Palamism, Panglossism, restrictivism, tectonism

[ 1950年代:68単語 ]

abstract impressionism, Atlanticism, Gaullism, judgementalism/judgmentalism, majoritarianism, Maoism, Marrism, McCarthyism, multiracialism, Narodnism, ouvrierism, psychoticism, Bevanism, neo-isolationism, photochromism, revanchism, troilism, amensalism, kleptoparasitism, neocolonialism, Nixonism, Nicodemism, obsessionalism, transsexualism, workerism, Butskellism, Islamicism, multi-partism, neo-Stalinism, retributivism, skollyism, tripartism, alternativism, morphism, neo-Gaullism, postcolonialism, Poujadism, ad hocism, Anglocentrism, diffeomorphism, ebullism, Europocentrism, Mendèsism, Nasserism, patternism, polycentrism, superparamagnetism, breatharianism, hipsterism, Khrushchevism, monoglacialism, multiculturalism, neo-expressionism, Parkinsonism, spiralism, transhumanism, Zhdanovism, archaeomagnetism, outsiderism, pentatonicism, televangelism, Antikythera mechanism, disimperialism, ethnonationalism, Fidelism, macrodactylism, nannyism, proceduralism

[ 1960年代:64単語 ]

Castroism, Goldwaterism, moderationism, multiregionalism, neo-Dadaism, Nkrumahism, nuclearism, supremism, Asiacentrism, audio-lingualism, compressionism, Kennedyism, neo-behaviourism/neo-behaviorism, neo-Keynesianism, non-ism, permissivism, photorealism, mycomysticism, mycoparasitism, prescriptionism, splittism, tokenism, entrism, neo-Pentecostalism, Parsonianism, polyphenism, Rachmanism, aleatorism, allosterism, androcentrism, credentialism, Montaignism, neuterism, triumphalism, dysmorphism, Eurocentrism, generativism, parajournalism, Powellism, renewalism, symphonism, transgenderism, entryism, neo-modernism, Paisleyism, paramilitarism, Popperism, Reaganism, McLuhanism, monetarism, Naderism, Olympism, Pinterism, polysomatism, auteurism, incrementalism, madrigalism, Panglossianism, workaholism, ageism, anarcho-capitalism, consequentialism, gravitropism, yobbism

[ 1970年代 53単語 ]

migrationism, Naxalism, Orwellism, spontaneism, tropicalism, heightism, logocentrism, multidialectalism, panselectionism, posthumanism, post-minimalism, sizeism, Afrocentrism, heterosexism, new historicism, O'Neillism, phonocentrism, polyglacialism, processualism, supersessionism, Velikovskianism, eliminativism, polystylism, stabilism, monoculturalism, neurotrophism, ockerism, preparationism, Mobutuism, multiculturism, phallocentrism, phallogocentrism, post-structuralism, speciesism, bioregionalism, ecocentrism, Eurocommunism, post-materialism, pre-modernism, social constructionism, Lacanianism, macromutationism, punctuationism, trendyism, lookism, Manhattanism, me-ism, nutritionism, whataboutism, computationalism, machoism, Mitterrandism, reliabilism

[ 1980年代:29単語 ]

Bushism, ecofeminism, neo-conceptualism, neosemanticism, originalism, popism, ableism, rockism, social constructivism, ecotourism, post-feminism, mimeticism, yuppieism, conspiracism, eco-socialism, shopaholism, post-Fordism, short-termism, cryovolcanism, fattism, long-termism, New Ageism, Euroscepticism/Euroskepticism, Islamofascism, Majorism, Norman Rockwellism, negaholism, phoenixism, techno-shamanism

[ 1990年代 8単語 ]

Extropianism, voluntourism, Afrofuturism, Blairism, slacktivism, turntablism, hacktivism, Stuckism

[ 2000年代:5単語 ]

craftivism, lactivism, disaster capitalism, cissexism, clicktivism

数としてみれば20世紀前半がピークで,その後は減ってきているようにみえる.OED の編纂上の都合で,古い年代のほうが残されている資料を渉猟するのに費やしてきた時間が長く,多くの新語を見つけ出しやすいという事情はあるかもしれない.一方,最新の新語については選定という編纂過程が介入している可能性もある.そのような点を考慮した上で,この OED に基づく -ism 新語の一覧を評価する必要があるだろう.

そうだとしても,20世紀前半という激動の時代に -ism の嵐が吹き荒れたことは興味深い.20世紀後半以降の漸減は,すでに出るべきものは出きってしまい,-ism に食傷気味となった世相を反映しているとみることもできそうだ.あるいは,近年,何でもかんでも -ism を付加するようになってしまったために,OED の編集部も採用するのに疲れてしまった,ということかもしれない.

-ism 語の一覧,皆さんはどう読みますか?

2023-02-04 Sat

■ #5031. 接尾辞 -ism の起源と発達 [suffix][greek][latin][french][polysemy][productivity][hellog_entry_set][neologism][lmode][derivation][derivative][word_formation]

現代英語で -ism という接尾辞 (suffix) は高い生産性をもっている.racism, sexism, ageism, lookism など社会差別に関する現代的で身近な単語も多い.宗教とも相性がよく Buddhism, Calvinism, Catholicism, Judaism などがあるかと思えば,政治・思想とも親和性があり Liberalism, Machiavellism, Platonism, Puritanism などが挙げられる.

上記のように「主義」の意味のこもった単語が多い一方で,aphorism, criticism, mechanism, parallelism などの通常の名詞もあり一筋縄ではいかない.また Americanism や Britishism などの「○○語法」の意味をもつ単語も多い(cf. 「#2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles」 ([2015-06-16-1])).そして,今では接尾辞ではなく独立した語としての ism も存在する(cf. 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])).

接尾辞 -ism の語源はギリシア語 -ismos である.ギリシア語の動詞を作る接尾辞 -izein (英語の -ize の原型)に対応する名詞接尾辞である.現代英語の文脈では,動詞を作る -ize に対応する名詞接尾辞といえば -ization が思い浮かぶが,語源的にいえば -ism のほうがより由緒の正しい名詞接尾辞ということになる.(英語の -ize/-ise を巡る問題については,こちらの記事セットを参照.)

ギリシア語 -ismos がラテン語,フランス語にそれぞれ -ismus, -isme として借用され,それが英語にも入ってきて,近代英語期以降に多用されるようになった.とりわけ後期近代英語期に,この接尾辞の生産性は著しく高まり,多くの新語が出現した.Görlach (121) は -ism について次のように述べている.

The 19th century can be seen as a battleground of ideologies and factions; at least, such is the impression created by the frequency of derivatives ending in -ism (often from a personal name, and accompanied by -ist for the adherent, and -istic/-ian for adjectival uses). The year 1831 alone saw the new words animism, dynamism, humorism, industrialism, narcotism, philistinism, servilism, socialism and spiritualism (CED).

世界の思想上の分断が進行している21世紀も -ism の生産性が衰えることはなさそうだ.

・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.

2023-01-30 Mon

■ #5026. 接尾辞 -age [suffix][french][latin][word_formation][noun][borrowing][loan_word]

-age は名詞を作る接尾辞 (suffix) として一見目立たなそうだが,意外と基本的な単語にも用いられている.例えば percentage, marriage, usage, passage, storage, shortage, mileage, voltage, baggage, postage, luggage, breakage, bondage, anchorage, shrinkage, orphanage 等をみれば頷けるだろう.

語源としては,古典時代以降のラテン語 -agium に遡る場合もあれば,同じく古典時代以降のラテン語の別の語尾 -aticum(古典ラテン語の形容詞語尾 -āticus の中性形より)がフランス語に -age として伝わったものに由来する場合もある.いずれももとより名詞を作る接尾辞として機能していた.

この接尾辞をもつ単語は早くも初期中英語期にフランス語やラテン語から借用されていたが,後期中英語期になると peerage, mockage など英語内部で語形成されたものも現われ,この傾向は近代英語期になるととりわけ強くなった.現代英語においてもある程度の生産性を有する接辞で,1949年には signage などの語が作られている.

この接尾辞の主な意味を語例とともに挙げてみよう.

1. 集合: cellarage, leafage, luggage, surplusage, trackage, wordage

2. 動作・過程: coverage, haulage, stoppage

3. 結果: breakage, shrinkage, usage

4. 率・数量: acreage, dosage, leakage, mileage, outage, slippage

5. 家・場所: orphanage, parsonage, steerage

6. 状態: bondage, marriage, peonage

7. 料金: postage, towage, wharfage

このように -age は英語では原則として名詞を作る接尾辞だが,ラテン語の形容詞語尾 -āticus より機能を受け継ぎ,珍しく形容詞としてフランス語より入ってきた savage という語を挙げておこう.

2023-01-25 Wed

■ #5021. 形態論における生産性を巡る8つの問い [productivity][word_formation][hellog_entry_set][terminology]

形態論における生産性 (morphological productivity) とは何か? 言語学でも様々な捉え方があり,いまだに議論を呼び続けている問題である.本ブログでも何度かにわたり取り上げてきた(こちらの記事セットを参照).

Morphological Productivity を著わした Bauer (10) は,序章において生産性を巡る8つの "potential problems" を挙げている.

(a) Is it useful to distinguish between 'productivity' and 'creativity' in morphology, and if so in what way?

(b) Are there several meanings for the term 'productivity', an if so do they conflict?

(c) Is productivity a yes/no matter or is it a matter of gradient?

(d) If it is a matter of gradient, does this imply that it is measurable on some scale?

(e) Is there a difference in kind or just a difference in degree between the new use of rare patterns to create words like Vaxen and the new use of normal patterns to create words like laptops?

(f) Does the use of unproductive processes lead to ungrammaticality?

(g) Is the answer to question (f) determined by specific constraints which may have been broken, and does it vary diachronically?

(h) What factors influence productivity if --- as was suggested here --- neither frequency nor semantic coherence do?

この一覧を眺めるだけで「生産性」が相当大きな問題であることが分かってくるのではないか.本当は気軽に使うことのできない用語であり概念でもあるのだが,私もつい使ってしまう.この辺り,意識的にならなければ,と思う.

歴史的な観点からは (g) が興味深いが,私としては時代によって生産性の高い/低い語形成があったり,時代を通じて同一の語形成の生産性が高くなったり低くなったりする現象に関心がある.

・ Bauer, Laurie. Morphological Productivity. Cambridge: CUP, 2001.

2022-12-01 Thu

■ #4966. 英語語彙史の潮流と雑感 [lexicology][word_formation][neologism][esl][world_englishes][contact][borrowing][loan_word][link]

英語語彙史を鳥瞰すると,いかにして新語が導入されたてきたかという観点から大きな潮流をつかむことができる.新語導入の方法として,大雑把に (1) 借用 (borrowing) と (2) 語形成 (word_formation) の2種類を考えよう.借用は他言語(方言)から単語を借り入れることである.語形成は既存要素(それが語源的には本来語であれ借用語であれ)をもとにして派生 (derivation),複合 (compounding),品詞転換 (conversion),短縮 (shortening) などの過程を経て新たな単語を作り出すことである.

・ 古英語期:主に語形成による新語導入が主.ただし,ラテン語や古ノルド語からの借用は多少あった.

・ 中英語期:フランス語やラテン語からの新語導入が主.ただし,語形成も継続した.

・ 初期近代英語期:ラテン語やギリシア語からの新語導入が主.ただし,それまでに英語に同化していた既存要素を用いた語形成も少なくない.

・ 後期近代英語期・現代英語期:語形成が主.ただし,世界の諸言語からの借用は継続している.

時代によって借用と語形成のウェイトが変化してきた点が興味深い.大雑把にいえば,古英語期は語形成偏重,次の中英語期は借用偏重,近代英語来以降は両者のバランスがある程度回復してきたとみることができる.それぞれの時代背景には征服,ルネサンス,帝国主義など社会・文化的な出来事が確かに対応している.

しかし,上記はあくまで大雑把な潮流である.借用と語形成のウェイトの変化こそあったが,見方を変えれば,英語史を通じて常に両方法が利用されてきたとみることもできる.また,これはあくまで標準英語の語彙史にみられる潮流であることにも注意を要する.他の英語変種の語彙史を考えるならば,例えばインド英語などの ESL (= English as a Second Language) を念頭に置くならば,近代・現代では現地の諸言語からの語彙のインプットは疑いなく豊富だろう.激しい言語接触の産物ともいえる英語ベースのピジンやクレオールではどうだろうか.逆に言語接触の少ない環境で育まれてきた英語変種の語彙史にも興味が湧く.

英語語彙史に関する話題は hellog でも多く取り上げてきたが,歴史を俯瞰した内容のもののみを以下に示す.

・ 「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1])

・ 「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1])

・ 「#1956. Hughes の英語史略年表」 ([2014-09-04-1])

・ 「#2966. 英語語彙の世界性 (2)」 ([2017-06-10-1])

・ 「#4130. 英語語彙の多様化と拡大の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-17-1])

・ 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

・ 「#4716. 講座「英語の歴史と語源」のダイジェスト「英語語彙の歴史」を終えました --- これにて本当にシリーズ終了」 ([2022-03-26-1])

2022-11-15 Tue

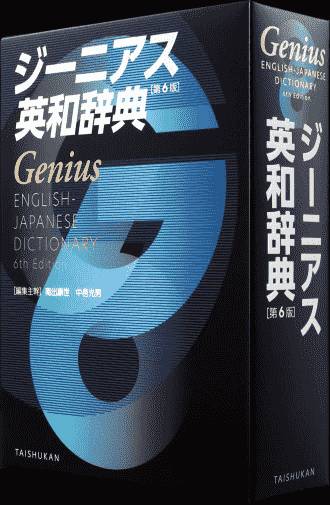

■ #4950. 最近の英語の変化のうねり --- 『ジーニアス英和辞典』第6版のまえがきより [notice][language_change][neologism][word_formation][shortening][gvs][singular_they][net_speak][genius6]

「#4892. 今秋出版予定の『ジーニアス英和辞典』第6版の新設コラム「英語史Q&A」の紹介」 ([2022-09-18-1]) でお知らせしましたが,8年ぶりの改訂版となる『ジーニアス英和辞典』第6版が,11月8日に発売となりました.36の単語のもとでコラム「英語史Q&A」を寄稿させていただいています.よろしくお願いいたします.

第6版まえがきの冒頭に,この8年間ほどの英語を取り巻く状況に「変化のうねり」があったことが触れられています.

『ジーニアス英和辞典』第5版が発行された2014年以降,デジタル化の拡大,インターネットの浸透,長引くコロナ禍,ジェンダーに関わる社会状況の変化などを反映して,英語の語彙・文法・文体等の面で変化のうねりが絶えなかった.語彙の面では上記の社会事象を反映する新語(特に SDGs, LGBTQ などの略語)が激増した.変化の波は文法面にも押し寄せた.顕著な例は,「総称の he」の衰退,「単数の they」の台頭である.これは中期英語(1400年代初頭)から,近代英語期(1600年代前半)にかけて起こった「大母音推移」 (The Great Vowel Shift) になぞらえて時に「The Great Pronoun Shift (大代名詞推移)」とも呼ばれ,将来代名詞の枠組みが書き換えられるかもしれないほどの大変化である.文体(スピーチレベル)に関していうと,これまでは書きことば=((正式)),話しことば=((略式)) という既成概念があったが,インターネットの SNS やブログなどでは「話すように書く」というのが主流で,この「話すように書く」スタイルがインターネット以外の書きことばにも拡大して,全体としてみれば,書きことばのインフォーマル化が進んでいる.

ここには,近年の英語の変化のうねりが要領よくまとめられている.確かに新語形成,大代名詞推移,書きことばのインフォーマル化のいずれの指摘も,歴史社会言語学や歴史語用論の立場から論じられるタイムリーな話題である,また,このような傾向が,以前からくすぶっていたとはいえ,このわずか数年ほどの間に著しく顕在化してきたことには改めて驚きを禁じ得ない.それほど言語変化の世界もスピードが速いのだ.

『ジーニアス英和辞典』の新版は,上記のような英語(および英語学習)を取り巻く最近の変化に鑑み,大きく8つの側面において改訂を加えたという.要約すると (1) 収録語彙の見直し,(2) コーパスを用いた語のランクの見直し,(3) 発音表記の見直し,(4) 語・語義に関する全体的な見直し,(5) 語法欄の充実とアップデート,(6) 「つなぎ語(句)」という新範疇の導入,(7) コラム「英語史Q&A」と「語のしくみ」の新設,(8) 紙面デザインの一新,の8点である.

私が執筆させていただいたコラム「英語史Q&A」の新設は,最近の英語の変化のうねりとの観点からみれば,辞典改訂における周辺的なポイントにみえるかもしれない.しかし,上記のように昨今英語はきわめて短期間の間にいくつもの大変化を遂げており,今後もこの流れは続いていくことが予想される.つまり,英語学習者はこのような言語変化の波に必死でくらいついていくことを余儀なくされるのである.現代の言語変化の速度,種類,規模の著しさに気づき,対応するためには,参照点として現代に先立つ時代の英語に生じてきた言語変化の速度,種類,規模を理解しておくことが役に立つ.

現代の英語を巡る変化は確かに著しい.しかし,それは過去の英語で生じてきた変化の延長線上にあることも確かである.英語史に親しむことは,現代を相対化することに貢献し,また歴史を現代的に捉えることをも可能にしてくれるだろう.

小さなコラムではありますが,「英語史Q&A」をそのような観点からも味わっていただければ幸いです.

・ 南出 康世・中邑 光男(編集主幹) 『ジーニアス英和辞典』第6版,大修館書店,2023年.

2022-08-16 Tue

■ #4859. 1次複合名詞を構成する2要素の意味関係 [compound][compounding][semantics][morphology][word_formation][word]

複合語のうち,中に動詞的な要素を含まず,名詞と名詞,あるいは名詞と形容詞の要素からなるものを1次複合名詞と呼ぶ.竝木 (56--57) より,英語と日本語からの例を挙げてみよう.とりわけ2要素間の意味関係に注目されたい.

a. 2番目の名詞が最初の名詞に似ているもの

catfish (ナマズ),eggplant (ナス);こうもり傘,ほうき星

b. 2番目の名詞が最初の名詞の用途を表すもの

ashtray (灰皿),birdcage (鳥かご);目薬,歯ブラシ

c. 2番目の名詞が最初の名詞の一部であるもの

doorknob (ドアの取っ手),pianokey (ピアノの鍵盤);目頭,矢じり

d. 2番目の名詞が最初の名詞を作り出すもの

honeybee (ミツバチ),silkworm (カイコ);サトウカエデ

e. 最初の単語が形容詞で2番目が名詞であるもの

darkroom (暗室),blackboard (黒板);青信号,赤辛抱

第1要素を○,第2要素を△とすると,次のようにまとめられるだろうか.

a. ○のような△

b. ○のための△

c. ○の△

d. ○を作る△

e. ○な△

ただし,これは典型的な2要素間の意味関係を例示したものにすぎない.複合語にはその他の様々な意味関係があり得る.例えば「#4856. 長い複合語 --- farm produce delivery truck repair shop」 ([2022-08-13-1]) より student film society committee scandal や「一人親方組合」などの例はどうだろうか.要素間の意味関係はきれいに整理できないくらい多様である.

・ 竝木 崇康 「第2章 形態論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-08-13 Sat

■ #4856. 長い複合語 --- farm produce delivery truck repair shop [word][compounding][compound][word_formation][morphology]

昨日の記事「#4855. 複合語の認定基準 --- blackboard は複合語で black board は句」 ([2022-08-12-1]) に続き,複合語 (compound) の話題.現代英語期に存在感を増してきた語形成の1つに長い名詞連鎖の複合がある.多くの情報を狭いスペースに詰め込みたいという情報化社会のニーズを反映しているのだろう,World Heath Organization, Trades union congress centenary, New York City Ballet School instructor, railway station waiting room murder inquiry verdict など枚挙にいとまがない.新聞などを漁れば,いくらでも例を集めることができそうだ(cf. 「#399. 現代英語に起こっている言語変化」 ([2010-05-31-1]),「#629. 英語の新語サイト Word Spy」 ([2011-01-16-1]),「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」 ([2011-09-04-1])).

竝木 (52--53) は,英語と日本語より長い複合語の例を挙げながら,その「繰り返し可能」 (recursive) な性質に注目している.

・ farm produce delivery truck repair shop (農場で採れた成果物配達用トラックの修理店)

・ student film society committee scandal inquiry (学生映画協会委員会のスキャンダルの調査)

・ bathroom towel rack designer training (浴室用タオル掛けのデザイナー養成)

・ bathroom towel rack designer training program committee (浴室用タオル掛けのデザイナー養成計画委員会)

・ 一人親方組合作り

・ 地方公務員制度調査研究会報告

・ 中高年労働移動支援特別助成金

・ 南関東地区震災応急対策活動要領

両言語とも,このように要素を数珠つなぎにしていくらでも長い複合語を作り出していくことができる.これが "recursive" の意味である.原則として最後に現われる要素(下線部)が意味的な主要部となり,複合語の性質を定めることになる.

戯れに,上記の最後の例で,さらにどこまで長くつなげられるか挑戦してみた.「南関東地区震災応急対策活動要領執筆作業部会副会長失踪事件担当刑事宛書簡集編纂事業支援募金口座解約騒動」というのはいかがでしょう(recursive なのでキリがなく50文字で止めました).

・ 竝木 崇康 「第2章 形態論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-08-12 Fri

■ #4855. 複合語の認定基準 --- blackboard は複合語で black board は句 [word][compounding][compound][word_formation][phrase][morphology][syntax][terminology]

独立した語を複数組み合わせて,新たな1つの語を作り出す語形成を複合 (compounding) といい,そのようにして形成されたものを複合語 (compound) という.複合(語)の分類については「#924. 複合語の分類」 ([2011-11-07-1]),「#2652. 複合名詞の意味的分類」 ([2016-07-31-1]) を参照されたい.

今回は,複合語と句 (phrase) がどのように区別されるのかという問題を取り上げる.両者とも独立した語を複数組み合わせて作るという点では同じだが,一般に複合語は形態的な単位であり,句は統語的な単位であると区別してとらえられる.例えば,black board (黒い板)は句で blackboard (黒板)は複合語と判断されるが,どのように区別されるのだろうか.なお,綴字上2要素間にスペースが置かれているかどうかは慣習的な正書法の問題にすぎず,本質的な決め手とはならないことを先に述べておく.

複合語の認定基準について,竝木 (39) より3点を示そう.

a. 意味に関する基準(普遍的なもの)

2つ(またはそれ以上)の単語がまとまりをなすとき,全体の意味が部分の意味から合成的に得られない場合,そのまとまりは複合語である.(意味の非合成性)

b. 形態に関する基準(普遍的なもの)

2つの単語がまとまりをなすとき,両者の間に他の要素を入れられない場合や,最初の単語のみを修飾する単語が付けられない場合,そのまとまりは複合語である.(形態的な緊密性)

c. 音韻的な基準(個別言語に特有で,ここでは英語の場合)

2つの単語がまとまりをなすとき,第1強勢が最初の単語に置かれる場合,そのまとまりは複合語である.

black board と blackboard の具体的なペアで上記の基準を確認してみよう.black (黒い)と board (板)という2つの独立した単語とその意味を知っていれば,意味の足し算により black board の意味「黒い板」を容易に割り出すことができる.しかし,blackboard は一般的な黒い板ではなく,学校教室での授業など特定の用途のために使われるモノにつけられた名前である.だから,実際には緑色に近かったとしても blackboard ということができる.blackboard は単純な意味の足し算によって予想することができない特殊な意味をもつのである(意味の非合成性).

次に,句である black board については very black board や blacker board のように black の意味を強調・比較させることができるが,複合語である blackboard については *very blackboard や *blackerboard のようにすることは許されない.複合語を構成する2要素の関係があまりに緊密だからである(形態的な緊密性).

最後に,句の blàck bóard と複合語の bláckbòard とでは,強勢の置かれる部分が異なる.前者は一般的な句の強勢パターンに従い,後者は一般的な語の強勢パターンに従っている.

上記の複合語の認定基準は,当然ながら語 (word) そのものの認定基準と重なるところが多い.この関連する問題については「#910. 語の定義がなぜ難しいか (1)」 ([2011-10-24-1]),「#911. 語の定義がなぜ難しいか (2)」 ([2011-10-25-1]),「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」 ([2011-10-26-1]),「#921. 語の定義がなぜ難しいか (4)」 ([2011-11-04-1]),「#922. 語の定義がなぜ難しいか (5)」 ([2011-11-05-1]) を要参照.

・ 竝木 崇康 「第2章 形態論」『日英対照 英語学の基礎』(三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著)) くろしお出版,2013年.

2022-08-04 Thu

■ #4847. biweekly は「2週間に1度」か「1週間に2度」か? [voicy][heldio][prefix][semantics][word_formation]

「2」を表わすラテン語に由来する接頭辞 bi- を付した標題の単語は,両義的でややこしい.bi- が week に係ると解釈するならば「2週間(に1度)」だが,weekly に係るとするならば「(1週間に)2度」となる.同じ両義性の問題は bimonthly, biyearly, biannual などにも当てはまる.

このややこしい単語の問題については,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のリスナーの方に指摘していただいた(ありがとうございます!).昨日 Voicy で配信した「#429. イギリス英語 fortnight 「2週間」の語誌」でも触れているので,ぜひそちらもお聞きください.

biweekly, bimonthly などの語の両義性については,語法辞書でも必ず指摘されており,どうやら悪名高い問題のようだ.3点ほど引用してみよう.

bi-. This prefix, which was first used in contexts of time (biweekly, bimonthly, biyearly, etc.) in the 19C., is a cause of endless confusion. Each compound can mean 'occurring or continuing for two ---', 'appearing every two ---', or 'occurring twice a ---'. Because ambiguity is usually present, and cannot be resolved by the devising of rules, it is always better to use unambiguous equivalents, e.g. twice a week, twice-weekly; every two weeks, fortnightly; twice-yearly; every two years; etc. (Fowler's Modern English Usage)

bimonthly means either 'twice a month' or 'every two months'. Similarly, biweekly is either 'twice a week' or 'every fortnight'. It is therefore probably safer to spell it out as 'twice a month', 'fortnightly', etc. Semi-monthly and semi-weekly can only mean 'twice a month/week'. (Usage and Abusage)

bimonthly, semimonthly, biannual, biennial 多くの評論家や文法家が bimonthly を「2か月に1回の」の意味で,semimonthly を「月に2回の」の意味で用いるべきだと主張している.例えば,Morris & Morris (1985) は,調査をした166名のうち書き言葉では92%が,話し言葉で91%が,これらの2つの語を同じように使うことに反対しているとしている.しかし,実際には semimonthly という語はあまり使われず,bimonthly がどちらの意味にも使われる傾向がある(semiweekly, biweekly についても同じ): A bimonthly magazine is issued six times a year.---SFID (隔月間の雑誌は年6回発行される)/The bimonthly meetings are on the first and third Wednesdays of each month.---Ibid. (月2回の会合は,各月の第1と第3の水曜日に行なわれる).ちなみに Peters (2004) では,semimonthly を用いるべきだとする.

なお,biannual は「年2回の」の意味で,「2年に1回の」の意味では biennial を用いるが [Wood-Flavell-Flavell (1990)],意味が混同されることがあり,biannnual が biennial の意で用いられることがある [Peters (2004)].この混乱を避けるために,WDEU では biannual の代わりに semiannual を用いることをすすめている.『現代英語語法辞典』

語法辞書を参照しているうちに,参照前よりもずっと混乱してきた.実に迷惑な単語だなぁ.

関連して,接頭辞 bi- については「#538. monokini と trikini」 ([2010-10-17-1]) も参照.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2022-05-31 Tue

■ #4782. cleanse に痕跡を残す動詞形成接尾辞 -(e)sian [suffix][etymology][oe][verb][word_formation][derivation][vowel][shortening][shocc]

昨日の記事「#4781. open と warn の -(e)n も動詞形成接尾辞」 ([2022-05-30-1]) で,古英語の動詞形成接尾辞 -(e)nian を取り上げた.古英語にはほかに -(e)sian という動詞形成接尾辞もあった.やはり弱変化動詞第2類が派生される.

昨日と同様に,Lass と Hogg and Fulk から引用する形で,-(e)sian についての解説と単語例を示したい.

(i) -s-ian. Many class II weak verbs have an /-s-/ formative: e.g. clǣn-s-ian 'cleanse' (clǣne 'clean', rīc-s-ian 'rule' (rīce 'kingdom'), milt-s-ian 'take pity on' (mild 'mild'). The source of the /-s-/ is not entirely clear, but it may well reflect the IE */-s-/ formative that appears in the s-aorist (L dic-ō 'I say', dīxī 'I said' = /di:k-s-i:/). Alternants with /-s-/ in a non-aspectual function do however appear in the ancient dialects (Skr bhā-s-ati 'it shines' ~ bhā-ti), and even within the same paradigm in the same category (GR aléks-ō 'I protect', infinitive all-alk-ein). (Lass 203)

(iii) verbs in -(e)sian, including blētsian 'bless', blīðsian, blissian 'rejoice', ġītsian 'covet', grimsian 'rage', behrēowsian 'reprent', WS mǣrsian 'glorify', miltsian 'pity', rīcsian, rīxian 'rule', unrōtsian 'worry', untrēowsian 'disbelieve', yrsian 'rage'. (Hogg and Fulk 289)

古英語としてはよく見かける動詞が多いのだが,残念ながら昨日の -(e)nian と同様に,現在まで残っている動詞は稀である.その1語が cleanse である.形容詞 clean /kliːn/ に対応する動詞 cleanse /klɛnz/ だ.母音が短くなったことについては「#3960. 子音群前位置短化の事例」 ([2020-02-29-1]) を参照.

2022-05-30 Mon

■ #4781. open と warn の -(e)n も動詞形成接尾辞 [suffix][etymology][oe][verb][word_formation][derivation]

昨日の記事「#4780. weaken に対して strengthen, shorten に対して lengthen」 ([2022-05-29-1]) で,動詞を形成する接尾辞 -en に触れた.この接尾辞 (suffix) については「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1]),「#3987. 古ノルド語の影響があり得る言語項目 (2)」 ([2020-03-27-1]) の記事などでも取り上げてきた.

この接尾辞は古英語の -(e)nian に由来し,さらにゲルマン語にもさかのぼる古い動詞形成要素である.古英語では,名詞あるいは形容詞から動詞を派生させるのに特に用いられ,その動詞は弱変化動詞第2類に属する.古英語からの例を Lass (203) より解説とともに引用する.

(iii) -n-. An /-n-/ formative, reflecting an extended suffix */-in-o:n/, appears in a number of class II weak verbs, especially denominal and deadjectival: fæst-n-ian 'fasten' (fæst), for-set-n-ian 'beset' (for-settan 'hedge in, obstruct'), lāc-n-ian 'heal, cure' (lǣce 'physician'). The type is widespread in Germanic: cf. Go lēki-n-ōn, OHG lāhhi-n-ōn, OS lāk-n-ōn.

同じく Hogg and Fulk (289) からも挙げておこう.

(ii) verbs in -(e)nian, including ġedafenian 'befit' (cf. ġedēfe 'fitting'), fæġ(e)-nian 'rejoice' (cf. fæġe 'popular'), fæstnian 'fasten' (cf. fæst 'firm'), hafenian 'hold' (cf. habban 'have'), lācnian 'heal' (cf. lǣċe 'doctor'), op(e)nian 'open' (cf. upp 'up'), war(e)nian 'warn' (cf. warian 'beware'), wilnian 'desire' (cf. willa 'desire'), wītnian 'punish' (cf. wīte 'punishment') . . . .

現在まで存続している動詞は多くないが,例えば open, warn の -(e)n にその痕跡を認めることができる.現在の多くの -en 動詞は,古英語にさかのぼるわけではなく,中英語期以降の新しい語形成である.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2022-05-29 Sun

■ #4780. weaken に対して strengthen, shorten に対して lengthen [suffix][word_formation][phonology][morphology][chiguhagu_channel][antonymy][word_formation][derivation]

khelf(慶應英語史フォーラム)の内輪の話しで恐縮ですが,英語史・英語学上の遊びのようなものとして「ちぐはぐチャンネル」 (chiguhagu_channel) という企画を,かれこれ2年ほど続けています.一定の割合で良い「ちぐはぐ」が出てくるもので,本格的な議論の出発点となることも多く,私も楽しんでいます.Slack というチャットツールのなかの「チャンネル」(コーナーのようなもの)として立てたので,こんな名前がついています.その意義は次の通り.

'

宇宙と人生の機微を17文字,31文字で表現するのが俳句,短歌だとすれば,言語(英語)の不条理を1~2行で表現するのが「ちぐはぐチャンネル」です.切れ味で勝負するもよし,「あはれ」「をかし」で勝負するもよし,理屈で勝負するもよし.学者も学生も素人も区別なく,同じ土俵で「詠む」ことに徹するチャンネルです.

さて,先日大学院生より鋭い「ちぐはぐ」が投稿されました(この大学院生とは,目下準備中の『英語史新聞』第2号の編集委員長を務めてくれている李さんです.第2号も乞うご期待!).

weak(形) → weaken(動)

strength(名) → strengthen(動)

たったの2行ですが,きわめて鋭角な指摘.オオっとうなりました.その後,この「ちぐはぐ」にインスピレーションを受け,私から次のような趣旨で「返歌」しました.

李さんのちぐはぐに完全に便乗させてもらいます.

short(形) → shorten(動)

length(名) → lengthen(動)

この問題を考えながら,どこかで読んだことがあるなと記憶の糸をたどっている最中なのですが,動詞を作る接尾辞 -en は,確か基体の末尾の音を選ぶ(阻害音だったかな・・・)ということだったと思うのですね.形容詞の strong や long は鳴音 /ŋ/ で終わるので,-en が接続しない(というよりは接続できない)ということではないかと.もっと調べてみます,というか思い出してみます.

その後,この典拠を思い出し,たどり着くことができました.Jespersen でした.Jespersen の pp. 355--56 を中心として,その前後に動詞を作る接尾辞 -en に関する詳細な解説があります.原則として -en は阻害音 (obstruent) で終わる基体につき,鳴音 (sonorant) や母音で終わる基体にはつかないということです.このため *strongen や *longen とはなり得ず,このルールにかなう別の基体(今回のケースでは名詞形 strength, length)が選ばれ,そこに -en がついたということです.

There are no examples of n-vbs formed from adjs in vowels (or diphthongs): free, blue, low, slow, hight, sly, shy, new; narrow, yellow, steady, holy; nor of such disyllables as able, noble; nor of adjs in m, n, ŋ, r: slim, thin, brown, clean, long, strong; far, poor, near. Note the contrast in Kipling L 135 to see the smoke roll outward, thin and thicken again | Hardy L 147 her hair greyed and whitened | Quincey 295 to soften and refine the feelings.

. . . .

Our rule accounts for the formation of length(en) and strength(en): there are no vbs long or longen 'make or become long, strong or strongen. On the analogy of these we have the rare depthen (17th c.) and breadthen (19th c.); no corresponding vbs without -en.

Adjs in -l generally have no vbs in -en (thus none from small, full, still); the two named above [= dullen and palen] are exceptional and late.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2022-05-29 Sun

■ #4780. weaken に対して strengthen, shorten に対して lengthen [suffix][word_formation][phonology][morphology][chiguhagu_channel][antonymy][word_formation][derivation]

khelf(慶應英語史フォーラム)の内輪の話しで恐縮ですが,英語史・英語学上の遊びのようなものとして「ちぐはぐチャンネル」 (chiguhagu_channel) という企画を,かれこれ2年ほど続けています.一定の割合で良い「ちぐはぐ」が出てくるもので,本格的な議論の出発点となることも多く,私も楽しんでいます.Slack というチャットツールのなかの「チャンネル」(コーナーのようなもの)として立てたので,こんな名前がついています.その意義は次の通り.

'

宇宙と人生の機微を17文字,31文字で表現するのが俳句,短歌だとすれば,言語(英語)の不条理を1~2行で表現するのが「ちぐはぐチャンネル」です.切れ味で勝負するもよし,「あはれ」「をかし」で勝負するもよし,理屈で勝負するもよし.学者も学生も素人も区別なく,同じ土俵で「詠む」ことに徹するチャンネルです.

さて,先日大学院生より鋭い「ちぐはぐ」が投稿されました(この大学院生とは,目下準備中の『英語史新聞』第2号の編集委員長を務めてくれている李さんです.第2号も乞うご期待!).

weak(形) → weaken(動)

strength(名) → strengthen(動)

たったの2行ですが,きわめて鋭角な指摘.オオっとうなりました.その後,この「ちぐはぐ」にインスピレーションを受け,私から次のような趣旨で「返歌」しました.

李さんのちぐはぐに完全に便乗させてもらいます.

short(形) → shorten(動)

length(名) → lengthen(動)

この問題を考えながら,どこかで読んだことがあるなと記憶の糸をたどっている最中なのですが,動詞を作る接尾辞 -en は,確か基体の末尾の音を選ぶ(阻害音だったかな・・・)ということだったと思うのですね.形容詞の strong や long は鳴音 /ŋ/ で終わるので,-en が接続しない(というよりは接続できない)ということではないかと.もっと調べてみます,というか思い出してみます.

その後,この典拠を思い出し,たどり着くことができました.Jespersen でした.Jespersen の pp. 355--56 を中心として,その前後に動詞を作る接尾辞 -en に関する詳細な解説があります.原則として -en は阻害音 (obstruent) で終わる基体につき,鳴音 (sonorant) や母音で終わる基体にはつかないということです.このため *strongen や *longen とはなり得ず,このルールにかなう別の基体(今回のケースでは名詞形 strength, length)が選ばれ,そこに -en がついたということです.

There are no examples of n-vbs formed from adjs in vowels (or diphthongs): free, blue, low, slow, hight, sly, shy, new; narrow, yellow, steady, holy; nor of such disyllables as able, noble; nor of adjs in m, n, ŋ, r: slim, thin, brown, clean, long, strong; far, poor, near. Note the contrast in Kipling L 135 to see the smoke roll outward, thin and thicken again | Hardy L 147 her hair greyed and whitened | Quincey 295 to soften and refine the feelings.

. . . .

Our rule accounts for the formation of length(en) and strength(en): there are no vbs long or longen 'make or become long, strong or strongen. On the analogy of these we have the rare depthen (17th c.) and breadthen (19th c.); no corresponding vbs without -en.

Adjs in -l generally have no vbs in -en (thus none from small, full, still); the two named above [= dullen and palen] are exceptional and late.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

2022-05-11 Wed

■ #4762. いかにして語形成パターンは出現し,確立し,変化し,衰退するのか? [word_formation][morphology][lexicology][affixation]

先日,「#3258. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (1)」 ([2018-03-29-1]),「#3259. 17世紀に作られた動詞派生名詞群の呈する問題 (2)」 ([2018-03-30-1]) で取り上げた Bauer の論文を,大学院の授業でじっくり読んでみた.語形成パターンにも時代によってトレンドがあり,例えば他言語からの影響により新たな接辞が導入される一方で,古い接辞は廃用となっていくなど栄枯盛衰のドラマがある.Bauer 論文ではケーススタディとして名詞化接尾辞や指小辞の問題が扱われれている.

だが,そもそも語形成パターンの栄枯盛衰の原動力は何なのだろうか.Bauer (197) は論文の末尾で次のように述べている.

We must presume that there is some rule at work in a community which constrains new forms: new forms receive the communal blessing only when they are sufficiently parallel to established forms to be seen as well-motivated. In a period of catastrophic change like the seventeenth century, virtually any Romance form could be motivated by foreign parallels. In the twenty-first century ,we have a community of speakers of "English" which is heterogeneous enough for different parallels to be accepted in different parts of that community. The result is that a form such as tread can be accepted as the past tense of TREAD in some parts of the community but not in others. Equally, Pinteresque, Pinterian, and Pinterish can all be accepted as "English" (see the OED at Pinteresque), and there may be more than one solution for the nominalization of the verb to English.

語形成の形態論に専門的に踏み込んだ論考ながらも,この箇所にも現われているように,実は随所に社会的な洞察がみられる.むしろ,精読した後に,社会言語学の論文だったのかとつぶやいてしまったほどだ.

提示されている事例はほぼすべて OED から取られているが,語形成の歴史を探るための道具として OED を用いることに関しての批判的な議論も読みどころである.Bauer の論調には体系的な語形成パターンという理想を追い求めすぎている風味が感じられるが,いずれにせよ学生たちと一緒に議論するに値する論考だった.

・ Bauer, Laurie. "Competition in English Word Formation." Chapter 8 of The Handbook of the History of English. Ed. Ans van Kemenade and Bettelou Los. Malden, MA: Blackwell, 2006. 177--98.

2022-05-10 Tue

■ #4761. -er, -or, -ee などは「行為者接尾辞」というよりは「主語(者)接尾辞」? [semantic_role][terminology][suffix][noun][word_formation][agentive_suffix]

本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,-er, -or, -ee などの「~する人(もの)」を意味する名詞を作る「行為者接尾辞」 (agentive_suffix) について,いろいろと取り上げてきた.

・ 「#214. -er か -or か迷ったときのヒント」 (heldio)

・ 「#215. 女性行為者接尾辞 -ster」 (heldio)

・ 「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1])

・ 「#1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1)」 ([2014-06-20-1])

・ 「#1881. 接尾辞 -ee の起源と発展 (2)」 ([2014-06-21-1])

・ 「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1])

・ 「#4056. deme, demere, demande」 ([2020-06-04-1])

・ 「#4222. 行為者接尾辞 -eer」 ([2020-11-17-1])

・ 「#4302. 行為者接尾辞 -ar」 ([2021-02-05-1])

これまで,これらの接尾辞 (suffix) について深く考えずに「行為者接尾辞」 (agentive_suffix) と呼び,記事のためのタグも設定してきた.しかし,Bauer (285--86) の議論を読み,むしろ「主語(者)接尾辞」 (subject suffix) くらいの用語が妥当だと気づいた.前者は意味論的な名付けで,後者は統語論的な名付けである.

There is a class of nominalizations which is sometimes given the name 'agentive nominalization' in the literature . . . . This class is made up mainly of forms such as baker, examiner, killer, where the suffix -er is added to a verbal base. 'Agentive nominalization' is actually a misnomer because such forms do not always denote agents, in any normal sense of the term 'agent'. In words like curler, opener, synthesizer the derivative in -er denotes an instrument; in words like lover the derivative denotes an experiencer or patient. These various semantic effects, however, can be given a unitary explanation if it is said that the derivative is a lexeme which is a typical subject of the verb used in the base: a curler curls, an opener opens, a lover loves, and so on. A better name for this group of nominalizations, therefore, is subject nominalization, although this label will cover more than just -er suffixation.

明快な議論である.だが,行為者接尾辞 (agentive suffix) という用語もそれなりに定着しており,すぐには捨てがたい.使い続けるにしても,Bauer の指摘を意識しつつ使うことにしよう.

・ Bauer, Laurie. English Word-Formation. Cambridge: CUP, 1983.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow