2014-02-08 Sat

■ #1748. -er or -or [suffix][morphology][morpheme][phonotactics][spelling][word_formation][-ate][agentive_suffix]

「#1740. interpretor → interpreter」 ([2014-01-31-1]) で話題にした -er と -or について.両者はともに行為者接尾辞 (agentive suffix, subject suffix) と呼ばれる拘束形態素だが,形態,意味,分布などに関して,互いにどのように異なるのだろうか.今回は,歴史的な視点というよりは現代英語の共時的な視点から,両者の異同を整理したい.

Carney (426--27), Huddleston and Pullum (1698),西川 (170--73),太田など,いくつかの参考文献に当たってみたところを要約すると,以下の通りになる.

| -er | -or | |

|---|---|---|

| 語例 | 非常に多い | 比較的少ない |

| 生産性 | 生産的 | 非生産的 |

| 接辞クラス | Class II | Class I |

| 接続する基体の語源 | Romance 系に限らない | Romance 系に限る |

| 接続する基体の自由度 | 自由形に限る | 自由形に限らない |

| 強勢移動 | しない | しうる |

| 接尾辞自体への強勢 | 落ちない | 落ちうる |

| さらなる接尾辞付加 | ない | Class I 接尾辞が付きうる |

それぞれの項目についてみてみよう.-er の語例の豊富さと生産性の高さについては述べる必要はないだろう.対する -or は,後に示すように数が限られており,一般的に付加することはできない.

接辞クラスの別は,その後の項目にも関与してくる.-er は Class II 接辞とされ,自由な基体に接続し,強勢などに影響を与えない,つまり単純に語尾に付加されるのみである.自由な基体に接続するということでいえば,New Yorker や double-decker などのように複合語の基体にも接続しうる.自由な基体への接続の例外のように見えるものに,biographer, philosopher などがあるが,これらは biography, philosophy からの2次的な形成だろう.基体の語源も選ばず,本来語の fisher, runner もあれば,例えばロマンス系の dancer, recorder もある.一方,-or は Class I 接辞に近く,原則として基体に Romance 系を要求する(ただし,sailor などの例外はある).また,-or には,alternator, confessor, elevator, grantor, reactor, rotator のように自由基体につく例もあれば,author, aviator, curator, doctor, predecessor, spectator, sponsor, tutor のように拘束基体につく例もある.強勢移動については,-or も -er と同様に移動を伴わないのが通例だが,ˈexecute/exˈecutor のような例も存在する.

接尾辞自体に強勢が落ちる可能性については,通常 -or は -er と同様に無強勢で /ə/ となるが,少数の語では /ɔː(r)/ を示す (ex. corridor, cuspidor, humidor, lessor, matador) .特に humidor, lessor の場合には,同音異義語との衝突を避ける方略とも考えられる.

さらなる接尾辞付加の可能性については,ambassador ? ambassadorial, doctor ? doctoral など,-or の場合には,さらに Class I 接尾辞が接続しうる点が指摘される.

上記の他にも,-or については,いくつかの特徴が指摘されている.例えば,法律に関する用語,あるいは専門的職業を表す語には,-or が付加されやすいといわれる (ex. adjustor, auditor, chancellor, editor, mortgagor, sailor, settlor, tailor) .一方で,ときに意味の区別なく -er, -or のいずれの接尾辞もとる adapter--adaptor, adviser--advisor, convener--convenor, vender--vendor のような例もみられる.

また,西川 (170) は,基体の最後尾が [t] で終わるものに極めて多く付き,[s], [l] で終わるものにもよく付くと指摘している.さらに,-or に接続する基体語尾の音素配列の詳細については,太田 (129) が Walker の脚韻辞書を用いた数え上げを行なっている.辞書に掲載されている581の -or 語のうち,主要な基体語尾をもつものの内訳は以下の通りである.基体が -ate で終わる動詞について,対応する行為者名詞は -ator をとりやすいということは指摘されてきたが,実に過半数が -ator だということも判明した.

| Ending | Word types | Examples |

|---|---|---|

| -ator | 291 | indicator, navigator |

| -ctor | 63 | contractor, predictor |

| -itor | 29 | inheritor, depositor |

| -utor | 16 | contributor, prosecutor |

| -essor | 15 | successor, professor |

| -ntor | 14 | grantor, inventor |

| -stor | 12 | investor, assistor |

最後に,-er, -or とは別に,行為者接尾辞 -ar, -ier, -yer, -erer の例を挙げておこう.beggar, bursar, liar; clothier, grazier; lawyer, sawyer; fruiterer.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ 西川 盛雄 『英語接辞研究』 開拓者,2006年.

・ 太田 聡 「「?する人[もの]」を表す接尾辞 -or について」『近代英語研究』 第25号,2009年,127--33頁.

2013-12-17 Tue

■ #1695. 句動詞の品詞転換 [conversion][phrasal_verb][compound][word_formation][diatone]

近代英語以降,品詞転換 (conversion) が生産力を増してきた経緯については,「#190. 品詞転換」 ([2009-11-03-1]) や「#1414. 品詞転換はルネサンス期の精力と冒険心の現われか?」 ([2013-03-11-1]) などの記事で取り上げてきた.品詞転換のなかでも,特に現代英語になってはやり出したのが,句動詞の名詞への転換である.「#420. 20世紀後半にはやった二つの語形成」 ([2010-06-21-1]) では,sell-out, write-off, call-up, take-over, breakdown などの例を挙げ,複合による語形成という観点からこれらを headless compounds あるいは exocentric compounds と呼んだが,句動詞からの転換ととらえたほうがわかりやすいかもしれない.ただし,対応する句動詞がない love-in, think-in などの名詞もあるので,その場合には転換とは考えられず,直接の複合による語形成ということになる.

ほとんどの場合,句動詞は本来語の要素を用いるので,ロマンス系形の派生語と比べると,直接的に心に響く.力強く感情的で,気取らない口語風といえばよいだろうか.Potter (171) も次のように述べている.

Among the commonest of recent shifts are those of Germanic-derived phrasal verbs into nouns. These new forms are felt to be more forceful and vigorous than those Latin-derived synonyms which they so often supplant.

Potter (172--73) が挙げている例を列挙すると,breakaway, breakdown, breakout, breakthrough, breakup, buildup, dropout, followup, frameup, getaway, getby, getout, gettogether, getup, hideout, holdup, hookup, layout, leadin, leftover, letup, makeup, payoff, rakeoff, sellout, setback, setup, shakeup, shareout, showdown, stepup, takeoff, takeover, throwaway, walkout, walkover となるが,電子辞書で検索すると他にいくらでも出てくる.例えば,OALD8 で -away を後方一致検索すると,+breakaway, castaway, +cutaway, getaway, +giveaway, hideaway, layaway, +runaway, stowaway, takeaway, tearaway などがヒットする.+ を付したものは限定形容詞としても用いられ,他にも形容詞としてのみ用いられる flyaway, foldaway, soaraway, throwaway なども見つかる.句動詞→形容詞の転換例も少なくないようで,むしろ名詞への転換よりも時間的に先行しているものもある.

away にとどまらずに主要な前置詞で同じように後方一致検索をかけて関連語の一覧を作ろうと思ったが,これは少々時間がかかりそうなので,今回は見送っておく.初出年代を逐一チェックする必要があるが,後期近代英語から現代英語にかけての時期に出現したものが多そうである.

句動詞からの転換の生産力そのものが研究対象になるほか,名前動後 (diatone) の強勢パターンの観点からも,句動詞由来の名詞・形容詞は要注目である.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

2013-10-07 Mon

■ #1624. 和製英語の一覧 [waseieigo][japanese][katakana][borrowing][semantic_change][word_formation][lexicology][false_friend]

9月21--22日に,大連大学日本言語文化学院で開かれた第五回『中・日・韓日本言語文化研究国際フォーラム』に参加し,中央大学の同僚とチームを組んで「言語使用の前景と背景---言語研究と文学研究について」と題するパネルディスカッションを行った.私は「和製英語の自然さ・不自然さ」という題目で少し話しをした.専門外ではあるが,日本語学において和製英語や外来語の研究は,英語の研究者によるものが少なくないということなので,私もその立場からわずかばかり参与させていただいた,という次第である.

この発表のために,記事末に挙げたような参考図書等から和製英語といわれている表現を収集した.結果として231個が集まった.各々が本当に和製英語か否かという問題については,「#1492. 「ゴールデンウィーク」は和製英語か?」 ([2013-05-28-1]) で触れたように,本来,詳細な文献学的調査が必要だが,今回はそこまでは掘り下げていない.また,和製英語の厳密な定義が難しいという事情もある.したがって,以下の個々の例については疑問が呈されるかもしれないが,上記のような但し書きをつけたうえで,集めたものを一覧として公開しておくことは役に立つだろう.

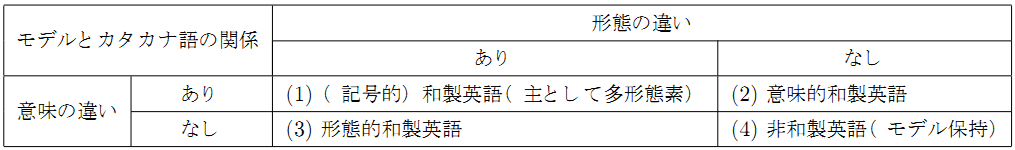

和製英語の分類については,まだ仮のものにすぎないが,以下のように (1) 記号的和製英語,(2) 意味的和製英語,(3) 形態的和製英語に3分類してみた.分類の精緻化は今後の課題としたい.

(1) 記号的和製英語

アイスキャンディー (popsicle),アイドリングストップ (shutting off the engines),アウトコース (outside),アパート (apartment, apartmenthouse),アフターケア/アフターサービス (after-sales service, after-the-sale service),アフレコ (post recording),アメリカン(コーヒー) ((regular) coffee),イメージアップ (improve one's image),イメージチェンジ (change one's image),ウェストバッグ (fanny bag, bum bag),エステ (beauty salon, beauty spa, beauty-treatment clinic),エッチ (dirty-minded, sex-mad, have a one-track mind, indecent, salacious, pervert, abnormal),オーエル(オフィスレディ) (office worker),オーダーメード (custom-made, made-to-order),オートバイ (motorbike, motorcycle),オービー (alumnus, alumna, graduate),オーブントースター (toaster oven),オープンカー (convertible),オールバック (combed (straight) back, combed towards the back),カフスボタン (cuff links),ガード (overpass),ガードマン ((security) guard, watchman),ガソリンスタンド (gas station),ガッツポーズ (victory pose),キッチンペーパー (paper towel),キャッチコピー (slogan),キャッチホン (call-waiting),キャッチボール (play catch),クーラー (air conditioner),グラビア (glamour photos, cheesecake, Page Threes),グレードアップ (upgrade),ゲームセンター (amusement arcade),コインランドリー (launderette),コストダウン (lower costs, reduce costs),コンセント (outlet, outlet box, receptacle, wall outlet, wall socket),コンビニ (drugstore, grocery),ゴールデンアワー (prime time),ゴールデンウィーク (holidays in May),サイドビジネス (side job),サラリーマン (company employee),シーズンオフ (off-season),シーチキン (canned tuna),シェイプアップ (become thin, lose weight),システムキッチン (organized kitchen),シティホテル (big hotel),シャーペン (mechanical pencil, automatic pencil),シャッターチャンス (the right moment on film),シルバーウィーク (holidays in November),シルバーシート (priority seat),ジージャン (denim jacket, jeans jacket),ジーパン (jeans),ジェットコースター (roller coaster),ジューサー (blender),スーパー (supermarket),スキンシップ (touching, bonding, physical contact),スクールカラー (the traditional feature of a school),スケールメリット (economies of scale),スタメン (starting lineup),スタンドプレー (grandstand play),スピードダウン (slow down),スリーサイズ ((bust-waist-hip) measurement),ゼネコン (big construction company, large construction company),ソーラーシステム (solar power),ソフト (software),ソフトクリーム (soft-serve ice cream, ice cream cone, swirl ice-cream cone),ターミナルホテル (station hotel),タイムサービス (blue-light special, limited time offer (special)),タイムリーヒット (RBI hit),タッチアウト (tagged and out),ダイニングキッチン (kitchenette),ダンプカー (dump truck),チアガール (cheerleader a),チャンスメーカー (table setters),テーブルスピーチ (speech at a party),テレビゲーム (video game),テンキー (numeric keypad),デコレーションケーキ (birthday cake, decorated cake),デッドボール (hit by (a) pitch),デリバリーヘルス (massage parlor),トレーニングパンツ(トレパン) (sweat pants),ドクターストップ (doctor's orders),ドライブイン (rest area, rest stop),ナイター (night game),ニューハーフ (drag queen, transvestite),ネイティヴチェッカー (proof reader, native-speaking proof reader),ネットショッピング (on-line shopping),ノーカット (uncut (movie)),ノースリーブ (sleeveless dress),ノータイ(ノーネクタイ) (without a tie),ノートパソコン (laptop),ノンステップバス (bus without steps),ノンセクション (trivia),ハートフル (heartwarming),ハーフ (someone of mixed race),ハイソックス (knee socks),ハイティーン (late teens),ハイテンション (excitable, overexcited, carried away),ハローワーク (Job Centre),バックミラー (rearview mirror),バトンガール (baton twirler),バトンタッチ (baton pass, hand over),パタンナー (pattern maker),パトカー (police car),パネラー (panelist),パンチパーマ (tight-perm, short-perm),ビーチパラソル (beach umbrella),ビジネスホテル (economy hotel, budget hotel),フィールドアスレチック (obstacle course),フォアボール (base on balls, walk),フライドポテト (French fries, chips),フライング (false start),フリーサイズ (one-size-fits-all),フリーダイヤル (toll-free number),フロントガラス (windshield),ブックカバー (book jacket, dust jacket),プレーガイド (booking office),ヘアヌード (full-frontal nudity (photo)),ヘディングシュート (header),ヘルスメーター (bathroom scale),ベースアップ (raise of the wage base),ベッドタウン (bedroom suburb),ベビーサークル (playpen),ペーパーカンパニー (shell company),ペーパードライバー (person with a driving licence but no practice, driver in name only),ペアルック (dressed in matching outfits),ペットボトル (plastic bottle),ホーム (platform),ホットカーペット (electric carpet),ホットケーキ (pancake),ボディチェック (frisk, security check, body search),マイカー (one's own car),マイナスイメージ (negative image),マイペース (go one's own way),マカロニウェスタン (spaghetti Western),マグカップ (mug),マザコン (mummy's boy),マンツーマン (one-on-one (one-to-one) lesson, private lesson),ミシン (sewing machine),ミニコミ (free paper),ミルクティー (tea with milk),メタボ (big, overweight, fat),モーニングコール (wake-up call),モーニングサービス (breakfast special),ライブハウス (club with live music, live music club),ラブホテル (hot-pillow hotel, no-tell motel),ランニングシャツ (undershirt),ランニングホームラン (inside-the-park home run),リクルートスーツ (suit for an interview),リサイルクルショップ (secondhand shop, recycled-goods shop),リップクリーム (lip balm, chapstick),リフティング (keepy-uppy),ルーズソックス (loose-fitting socks),ローティーン (early teens),ロスタイム (additional time, injury time, stoppage time),ワイシャツ (business shirt),ワイドショー (talk and variety (TV) show, tabloid show, TV magazine show),ワンパターン (predictable, routine)

(2) 意味的和製英語

アイドル (pop idol),アットホーム (cozy, homey),アバウト (irresponsible),(イベント)コンパニオン (booth girl, promotional model, trade show model),カンニング (cheating),クラクション (car horn),クレーム (complaint),サイン (autograph, signature),シール (sticker),スタンド (grandstand),スナック (bar, pub),スマート (slender, slim),センス(服装) (good dress sense, well-dressed, stylish),ソープ(風俗) (bordello, house of ill repute, whorehouse, knocking shop),タレント (celebrity, entertainer, TV personality),ダッチワイフ (blow-up doll),チャック (zipper, zip-fastener),トランプ ((playing) cards),ドライ (businesslike),ドライバー(工具) (screwdriver),ナイーブ (uncorrupted, unspoiled),ネック (weak link, dead wood, disadvantage, burden),ハンドル ((steering) wheel),バーコード(髪型) (Bobby Charlton),バイキング (buffet),パワーアップ (build),ファイト (Go for it, Do your best),フロント (front desk, reception),ブーム (fad),プリント (handout, printout),プロデューサー (coordinator),マジック (felt tip pen, marker pen),マンション (condominium, apartment),メリット/デメリット (pros and cons, advantages and disadvantages),モニター (test user, product tester),ヤンキー (good-for-nothings, layabouts, hooligans, thugs),リフォーム (alteration, refurbish, renovate),リベンジ (rematch),ルーズ (lax, careless, negligent, irresponsible)

(3) 形態的和製英語

アイロン (flat iron),アクセル (accelerator),アプリ (application),アポ/アポイント (appointment),ウイルス (virus),エンスト (engine stall),オンザロック (on the rocks),カレーライス (curry and rice, curry with rice),コーンビーフ (corned beef),コネ (connection),サンオイル (suntan oil),スモークハム (smoked ham),セクハラ (sexual harassment),セットローション (setting lotion),デパート (department store),トイレ (bathroom, restroom),ドンマイ (Don't worry about it, Never mind),ニス (varnish),ネーブル (navel orange),ノート (notebook),ノンプロ (nonprofessional),パーマ (permanent),パソコン (personal computer),パンク (flat tyre, puncture),ビタミン (vitamin),ビル (building),ファンタジック (fantastic),プリン (pudding, custard pudding),プロレスラー (professional wrestler),マイク (microphone),マスコミ (mass communication, mass media, the media),マニア (maniac, fan),リストアップ (list),リストラ (restructuring, corporate downsizing),レジ (cash register)

・ スティーブン・ウォルシュ 『恥ずかしい和製英語』 草思社,2005年.

・ 桐生 りか 『カタカナ語・外来語事典』 汐文社,2006年.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

・ デイビッド・セイン 『日本人がつい間違えるNGカタカナ英語』 主婦と生活社,2012年.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

・ 村石 利夫 『カタカナ語おもしろ辞典』 さ・え・ら書房,1990年.

・ 山口 理 『国語おもしろ発見クラブ 外来語・和製英語』 2012年.

2013-07-01 Mon

■ #1526. 英語と日本語の語彙史対照表 [word_formation][japanese][timeline][lexicology][loan_word][borrowing][compounding][affix][buddhism]

以下に,英語と日本語の語彙史,語形成の歴史を比較対照できるような表を作成した.それぞれの時代における語彙や語形成の特徴を箇条書きにしたものである.「#1524. 英語史の時代区分」 ([2013-06-29-1]) と「#1525. 日本語史の時代区分」 ([2013-06-30-1]) でそれぞれの言語の時代区分を示したが,両者がきれいに重なるわけではないので,表ではおよその区分で横並びにした.英語の側では特定の典拠を参照したわけではないが,その多くは本ブログ内でも様々な形で触れてきたので,キーワード検索やカテゴリー検索を利用して関連する記事にたどりつくことができるはずである.とりわけ現代英語の語形成については,「#883. Algeo の新語ソースの分類 (1)」 ([2011-09-27-1]) を中心として記事で細かく扱っているので,要参照.日本語の側は,『シリーズ日本語史2 語彙史』 (p. 7) の語彙史年表に拠った.

| Old English | * Germanic vocabulary | 上代 | ○和語(やまとことば)が大部分を占めた. |

| * monosyllabic bases | ○2音節語が基本. | ||

| * derivation and compounding | ○中国との交流の中で漢語が借用された.例:茶 胡麻 銭 (なお,仏教とともに伝えられたことばの中には「卒塔婆」「曼荼羅」のような梵語(古代インド語=サンスクリット語)も含まれている.) | ||

| * Christianity-related vocabulary from Latin (some via Celtic) | 中古 | ○漢語が普及した.例:案内(あない) 消息(せうそこ) 念ず 切(せち)に 頓(とみ)に | |

| * few Celtic words | ○和文語と漢文訓読語との文体上の対立が見られる.例:カタミニ〈互に〉←→タガヒニ(訓読語) ク〈来〉←→キタル(訓読語) | ||

| Middle English | * Old Norse loanwords including basic words | ○派生・複合によって,形容詞が大幅に造成された. | |

| * a great influx of French words | 中世 | ○漢語が一般化した. | |

| * an influx of Latin technical words | ○古語・歌語・方言・女房詞など,位相差についての認識が広く存在した. | ||

| Modern English | * a great influx of Latin loanwords | ○禅宗の留学僧たちが,唐宋音で読むことばを伝えた.例:行燈(あんどん) 椅子(いす) 蒲団(ふとん) 饅頭(まんぢゅう) | |

| * Greek loanwords directly | ○キリスト教の宣教師の伝来,また通商関係などにより,ポルトガル語が借用された.例:パン カルタ ボタン カッパ〈合羽〉 | ||

| * loanwords from various languages | 近世 | ○漢語がより一般化し,日常生活に深く浸透した. | |

| * Shakespeare's vocabulary | ○階層の分化に応じて語彙の位相差が深まった. | ||

| * scientific vocabulary | ○蘭学との関係でオランダ語が借用された.例:アルコール メス コップ ゴム | ||

| Present-Day English | * shortening | 近代 | ○西欧語の訳語として,新造漢語が急激に増加する.例:哲学 会社 鉄道 市民 |

| * many Japanese loanwords | ○英米語を筆頭として,フランス語,ドイツ語,イタリア語などからの外来語が増加する. | ||

| * compounding revived | ○長い複合語を省略した略語が多用される. | ||

| * loanwords decreased |

両言語ともに借用という手段で語彙を豊かにしてきたことがわかるだろう.文化史と語の借用の歴史は常に密接な関係にあるが,英語と日本語の語彙史以上にこのことを如実に示すものはあまりない.言語類型的にも地理的にも著しくかけ離れた両言語が,語彙史において多くの共通点をもっていることは銘記しておきたい.

・ 安部 清哉,斎藤 倫明,岡島 昭浩,半沢 幹一,伊藤 雅光,前田 富祺 『シリーズ日本語史2 語彙史』 岩波書店,2009年.

2013-05-29 Wed

■ #1493. 和製英語ならぬ英製羅語 [latin][borrowing][semantic_change][word_formation][sign][loan_translation][lexicology][terminology][neo-latin][morphology][romancisation][false_friend][waseieigo]

昨日の記事「#1492. 「ゴールデンウィーク」は和製英語か?」 ([2013-05-28-1]) で,和製英語と呼ばれる語句について通時的,共時的の両観点から考察した.実のところ,この考察は英語語彙の話題にもほとんどそのまま当てはまる.昨日は日本語と英語の関係を論じたが,今日は英語とラテン語の関係を論じたい.

英語の歴史において,最も長く関わってきた外国語はラテン語である.大陸にあったゲルマン語の時代よりラテン語から語彙を借用してきた.古英語,中英語,近代英語にかけてラテン借用語は増加の一途を遂げ,以降はギリシア語とともに主として neo-classical compounding という語形成を通じて,英語語彙に影響を及ぼし続けている (##1437,32,120,1211,478の各記事を参照) .そして,英語はこの長い接触の歴史のなかで,ラテン語の語形成規則を自らの体系内に取り込んできた([2013-02-08-1]の記事「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」).

さて,昨日の記事の (1) では,相手言語にモデルとなる signe が存在し,かつそれが参照されたかどうかで,和製英語か借用語かが区別されると述べた.同じことは,英語とラテン語についても言える.英語が,自らの体系に内化したラテン語規則に基づいて独自にラテン風単語を作り上げた場合,それは英製羅語である([2010-05-24-1]の記事「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」を参照).一方,ラテン語に既存のモデルを参照して取り込んだ場合は,ラテン借用語である.その両端の間に歴史的事情が不明なグレーゾーンが広がっているのは日本語の場合と同様である.日本語の場合は,昨日の記事で「英語横文字(カタカナ)語」というラベルを即席で提示したが,英語の場合は "Latinate word" (ラテン風単語)という便利な用語が用意されている.これは英製羅語も含むし,純正ラテン借用語も含むし,事情のわからないラテン語の外見を装ったあらゆる語を含む.

昨日の議論の (2) では,記号論・共時態の側面から,英語の干渉を受けて形成された日本語単語を4つに分類した.同様に,ラテン語の干渉を受けて形成された英単語を4つに分類しよう.

(a) ラテン語に対応する signe が存在するタイプ(借用語に典型的)

(b) ラテン語に対応する signifié は存在するが signifiant は異なるタイプ(翻訳借用語に典型的)

(c) ラテン語に対応する signifiant は存在するが signifié は異なるタイプ("false friends" あるいは "faux amis" に典型的)

(d) ラテン語に対応する signe が存在しないタイプ(英製羅語に典型的)

英語を解さないラテン語母語話者を想定すると,この話者は英語話者によって発せられた (c) と (d) のような語を聞くと,頭の上にハテナが浮かぶことだろう.これは,英語母語話者が和製英語を聞いたときと同じ反応である.だが,英語にしても,借用後に意味を違えてきた (c) の例である tradition ([2011-11-27-1]の記事「#944. ration と reason」を参照)や,(d) の例である antidisestablishmentarianism ([2010-05-24-1]の記事「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」を参照)のような語彙を増やしてゆくことによって,豊かな表現力を得るに至ったのである.

日本語も然り.他言語からの語彙借用が歴史的に盛んである言語にあっては,(a)--(d) のすべてのタイプが,多かれ少なかれ見られるものなのではないか.和製英語は,興味をそそるトピックとしてしばしば取り上げられるが,通言語的には決して特異な現象ではないのだろう.

2013-05-28 Tue

■ #1492. 「ゴールデンウィーク」は和製英語か? [japanese][borrowing][semantic_change][word_formation][terminology][sign][loan_translation][lexicology][morphology][false_friend][waseieigo]

「#1471. golden を生み出した音韻・形態変化」 ([2013-05-07-1]) の記事で,「ゴールデンウィーク」 (Golden Week) という日本語表現に触れたとき,それを和製英語として紹介した.後日,同記事へのコメントがあり,英語教育に関する質疑応答・情報共有サイトの「Is ゴールデンウィーク wasei-eigo?」という記事へのリンクをいただいた(ありがとうございました!).その記事によると,Google Books Ngram Viewer (see [2010-12-25-1]) で検索をかけると,golden week という共起表現が1951年以前に英語に存在したということがわかる(こちらのページを参照).[2010-12-25-1]の記事で述べたように,正直のところ Google Books のコーパスとしての評価はしにくいと考えているが,少なくとも同句の存在は事実であると受け入れてよいだろう.だが,英語の golden week に「大型連休」なる語義があったわけではなく,あくまで「(黄金のように)素晴らしい週間」ほどの意味で用いられているようだ.さて,このような状況に鑑みて,はたして日本語の「ゴールデンウィーク」は和製英語とみなしてよいのかどうか.

この問いには様々な側面があると思われるが,整理すると (1) 語形成論・通時態の側面と (2) 記号論・共時態の側面がある.「ゴールデンウィーク」は和製英語かどうかという問いは,もっぱら (1) の視点から発せられる問いであり,日本語語彙史や日本語語源学においては重要な問題だろう.一方,(2) の視点からはこの問いはあまり本質的ではないものの,間接的に日本語語彙論に理論的な問題を投げかけるという点では同じくらい興味深い.以下で (1) と (2) のそれぞれについて記す.

(1) 語形成論・通時態の側面

日本語学用語として和製英語の厳密な定義が何であるのかはいくつかの用語辞典を参照しても判然としなかったが,和製英語の典型として挙げられる「ナイター」「バックミラー」のような例からその特徴を抽出すれば,「英語(由来)の形態素を英語の規則に概ね則って組み合わせることによって形成した日本語としての語句」ということになりそうだ.この定義は,音形 (signifiant) 形成が日本語体系内で行なわれている点,英語のモデルを参照していない点に焦点を当てた定義である.また,この定義は,その後意味が変化したかどうか,英語へ逆借用されたかどうかなどの後の発展には言及しない定義であり,もっぱら形成過程に注目した定義といえる.

上の定義の和製英語と対立する過程は,借用 (borrowing) である.英語側のモデルとなる記号 (signe) を参照し,それをほぼそのまま日本語語彙体系のなかに取り込む過程である.

さて,ある英語風日本語句が和製英語であるか英語借用語であるかは,既存の英語モデルを参照したかどうかにかかっている.「ゴールデンウィーク」の例でいえば,英語にすでに存在していたらしいモデル golden week を参照し借用したのか,あるいは英語側のモデルの有無はどうであれ,参照せずに日本語内部で独自に作り上げたものなのか.英語側にモデルがある以上,それを参照したと考えるのが自然と思われかもしれないが,必ずしもそうとはいえない.nighter などの形態規則のたまものとは異なり,golden week は統語規則のたまものであり,このような統語的共起表現が英語側と日本語側で独立して発生する可能性は十分にある.問題の語彙革新者がモデルの存在を知らなかったという可能性も捨てきれないのではないか.結局のところ,この問題への答えは,その語彙革新者が英語モデルの存在を知っており,それを参照したか否かという一点にかかっているのであり,それを知ることが現実的には難しい以上,この問いには「わからない」としか答えようがない.さらにいえば,その語彙革新者がモデルの存在を知っているか否かも,実際のところ,yes か no かで切り分けられる問題ではないかもしれない.英語の golden week をどこかで見聞きしたことがあるような・・・というおぼろげな記憶にすぎないかもしれないし,そもそも英語にはきっとモデルがありそうだという感覚さえあれば和製英語の形成に踏み切るには十分なのである.

語源学上,「ゴールデンウィーク」を日本語内部での形成と考えるか,英語からの借用および意味の特殊化と考えるかは大きな違いである.語源欄に書くべきことが変わってくるからだ.英語にモデルが存在しない「ナイター」のように,明らかな和製英語の例が一方の端にある.借用過程がわかっている「コーパス」のように,明らかな借用の例が他方の端にある.その両端の間に,歴史的事情がよくわからないグレーゾーンが広がっており,良心的な語源学者であれば無理にどちらかに所属させることには躊躇するだろう.代わりに,和製英語から借用語へと続くこの連続体そのものに何かラベルを当てるというのが1つの解決法になるかもしれない.モデル参照の有無にかかわらず signifiant が英語風であるという共通点があるので,「英語横文字(カタカナ)語」などとしておくのが無難かもしれない.

(2) 記号論・共時態の側面

記号論の観点から「ゴールデンウィーク」を考えると,上述とは違った見方が可能になる.英語の干渉を受けて形成された語は,記号 (signe) の観点から4つのタイプに分類される.

(a) 英語に対応する signe が存在するタイプ(借用語に典型的)

(b) 英語に対応する signifié は存在するが signifiant は異なるタイプ(翻訳借用語に典型的)

(c) 英語に対応する signifiant は存在するが signifié は異なるタイプ("false friends" あるいは "faux amis" に典型的)

(d) 英語に対応する signe が存在しないタイプ(和製英語に典型的)

(c) の "false friends" とは,言語教育などで指摘されている「諸言語間で,形態は対応するが意味は異なるために注意を要する語句」である.不完全な借用過程や,借用後に生じた意味変化によってもたらされることが多いが,モデルの存在に気づかずに作られた和製英語などでこのタイプに属するものがあるかもしれない.

和製英語にまとわりつくイメージとして「英語では通じないもの」があるが,実際には「英語では通じないもの」は,(c) と (d) に区別して捉えておく必要がある.(c) には「(自動車の)ハンドル」,授業をサボるの意での「エスケープする」,女性に親切な男を指す「フェミニスト」などが,(d) には「サラリーマン」「オールバック」「ベッドタウン」「シルバーシート」などがあり,通じなさの質が異なる.この類型に従えば「ゴールデンウィーク」は (c) となるだろう.この類型はあくまで共時的な類型であり,(1) で扱った形成過程に重きを置いた通時的な観点とは対照される点に注意されたい.

上では,いくつかの角度から和製英語を他の語彙(過程)と対比的に位置づけようと試みてきた.さらに議論の整理が必要だが,「和製英語」とは本質的に (1) の観点から名付けられた用語であるらしいことがわかってきた.一方,「英語では通じないもの」という問題は,(2) に属する話題である.「和製英語」と「英語では通じないもの」とは,通時態と共時態の区別と同様に,いったん切り分けて議論したほうがよいのではないか.

明日は,関連する英語の話題を取り上げる.

2013-05-14 Tue

■ #1478. 接頭辞と接尾辞 [affix][prefix][suffix][word_formation][morphology][lexicology][statistics][derivation]

今回は現代英語の接辞添加 (affixation) に関する一般的な話題.現代英語の語形成において利用される主たる接頭辞 (prefix) と接尾辞 (suffix) を,Quirk et al. (1539--58) にしたがい,接頭辞,接尾辞の順に列挙する.以下のリストでは,同一接辞の異形態も別々に挙げられているが,接頭辞,接尾辞ともにおよそ50個を数える.

A-, AN-, ANTI-, ARCH-, AUTO-, BE-, BI-, CO-, CONTRA-, COUNTER-, DE-, DEMI-, DI-, DIS-, EM-, EN-, EX-, EXTRA-, FORE-, HYPER-, IN-, INTER-, MAL-, MINI-, MIS-, MONO-, MULTI-, NEO-, NON-, OUT-, OVER-, PALEO-, PAN-, POLY-, POST-, PRE-, PRO-, PROTO-, PSEUDO-, RE-, SEMI-, SUB-, SUPER-, SUR-, TELE-, TRANS-, TRI-, ULTRA-, UN-, UNDER-, UNI-, VICE-

-(I)AN, -ABLE, -AGE, -AL, -ANT, -ATE, -ATION, -DOM, -ED, -EE, -EER, -EN, -ER, -ERY, -ESE, -ESQUE, -ESS, -ETTE, -FUL, -FY, -HOOD, -IAL, -IC, -ICAL, -IFY, -ING, -IOUS, -ISH, -ISM, -IST, -ITE, -ITY, -IVE, -IZE (-ISE), -LESS, -LET, -LIKE, -LING, -LY, -MENT, -NESS, -OCRACY, -OR, -OUS, -RY, -SHIP, -STER, -WARD(S), -WISE, -Y

同じく Quirk et al. にしたがい,意味や機能によるこれらの接辞の大雑把な分類を別ページに示したので,そちらも参照.

Crystal (150) によれば,OED による見出し語サンプル調査の結果,これらの100を少し超えるほどの接頭辞,接尾辞のいずれかが,英語語彙全体の40--50%に現われるという.接辞添加が現代英語の新語形成の主たる手段であることは,「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]),「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]),「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1]) などで再三触れてきたが,歴史的に蓄積されてきた英語語彙全体をみても,やはり接辞添加の役割は非常に大きいということがわかる.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-03-11 Mon

■ #1414. 品詞転換はルネサンス期の精力と冒険心の現われか? [conversion][shakespeare][word_formation][causation][synthesis_to_analysis]

品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) については,「#190. 品詞転換」 ([2009-11-03-1]) をはじめ conversion の各記事で関連する話題を取り上げてきた.品詞転換が生産的な語形成として登場するのは初期近代英語,特に Shakespeare においてであり,ルネサンス期の活力,若々しさ,挑戦心などと結びつけられることがある.後に続く規範主義の時代と対比して,確かにのびのびとした雰囲気に満ちた時代である.Baugh and Cable (250) も,ルネサンス期の英語の特徴の1つとして,品詞転換を以下のように評している.

English in the Renaissance, at least as we see it in books, was much more plastic than now. People felt freer to mold it to their wills. Words had not always distributed themselves into rigid grammatical categories. Adjectives appear as adverbs or nouns or verbs, nouns appear as verbs---in fact, any part of speech as almost any other part. When Shakespeare wrote stranger'd with an oath he was fitting the language to his thought, rather than forcing his thought into the mold of conventional grammar. This was in keeping with the spirit of his age. It was in language, as in many other respects, an age with the characteristics of youth---vigor, a willingness to venture, and a disposition to attempt the untried. The spirit that animated Hawkins and Drake and Raleigh was not foreign to the language of their time.

当時の社会の風潮と品詞転換という語形成とを結びつけて考えるのは,確かに魅力的ではある.しかし「#1015. 社会の変化と言語の変化の因果関係は追究できるか?」 ([2012-02-06-1]) で取り上げた Martinet の主張に従い,まずは品詞転換の発展という問題を,あくまで言語内的に論じる必要があるのではないだろうか.

「屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1]) で述べたように,英語はこの時代までにほぼすべての品詞において屈折を著しく衰退させ,語根主義とでも呼ぶべき分析的な言語へと発展してきた.同時に,語順も厳しく固定化し,主として統語的な位置により各語の品詞や用法が同定される言語となってきた.このような統語的,形態的な特徴をもつに至った初期近代英語においては,本来語や中英語までに入った借用語の多くは,すでに品詞転換の自由を与えられていたといえる.そこへラテン語を中心としたおびただしい借用語が新たに加わり(この大量借用がルネサンス期の時代の産物であるとみなすことには異論はないだろう),それらも品詞転換という便法に付されることとなった,ということではないだろうか.

社会の風潮と品詞転換のあいだの関係は否定すべきだと言っているのではない.ただ,その関係が直接的というよりはワンクッション挟んだ間接的なものであると考え,あくまで言語内的,機能主義的な因果関係を探るのが先ではないかということである.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-01-05 Sat

■ #1349. procrastination の生成過程 [morphology][french][latin][derivation][word_formation][diachrony][combining_form][loan_word][romancisation][neo-latin]

procrastination /prə(ʊ)ˌkræstɪˈneɪʃən/ というラテン語に由来する形態素からなる派生語がある.「遅延」を意味する語で,英語での初例は1548年となっている.語源としては,古典ラテン語の名詞 prōcrāstinātiō から借用したものである,と述べて済まそうと思えば済ませられるが,英単語 procrastination の形態と発音を本格的に説明しようとすれば,英語がいかにラテン語やフランス語の形態規則や音韻規則を取り込んできたかという歴史を述べざるを得ない.この歴史は,中英語期以降,数世紀をかけて通時的に育まれてきた言語的慣習が,共時的な形態規則や音韻規則として固定化してきた歴史である.

Bloomfield によれば,英語話者はラテン単語を借用する際に,"a fairly well-fixed set of habits" (493) を心得ているという.

[T]hese habits are composed of (1) the adaptations and phonetic renderings that were conventional in the French use of book-Latin words round the year 1200, (2) adaptations that have become conventional in the English usage of Latin-French forms, and (3) phonetic renderings due to English sound-changes that have occurred since the Norman time.

これを procrastination に当てはめてみよう.フランス語では,ラテン語の名詞は主格ではなく対格や奪格の形態,正確にはそこから語尾を落とした形態で取り入れられるのが通例である.したがって,ラテン語 prōcrāstinātiō は,主格形のままフランス語へ入るのではなく,prōcrāstinātiōnem などの斜格形から -em が取り除かれた状態で,procrastination としてフランス語へ入る.もし13世紀辺りにフランス語に入っていたならば,フランス語では *[prokrastinaˈsjoːn] などとなっていたことだろう.この推定される音形は (1) の習慣に基づく.

次に,英語話者は,(2) の習慣に従って,フランス語を経由して英語に入ってくる単語の発音を英語化する.上記の推定形における第2音節の母音 *[a], 第4音節の母音 *[a], その直後の *[sjon] を,それぞれ英語風に [æ], [eɪ], [ʃən] へと置き換えるのである.この習慣は,英語が大量のフランス借用語を取り入れながら築き上げてきた,一種の英仏対応規則である.

最後に,(3) の習慣,すなわち英語における強勢移動にかかわる規則の変化に従って,第1強勢が最終音節からその一つ前へ移動した.

Bloomfield 本人も p. 450 で認めているように,(2) と (3) の境目は必ずしも明確ではない.しかし,上記の要点は,英語,フランス語,ラテン語の3者の間で通時的に育まれてきた対応規則と通時的に生じてきた言語変化とが,一種の英語における共時的な形態規則(あるいは形態習慣)として確立してきたという歴史的過程である.英語が16世紀半ばに,ラテン語 prōcrāstinātiō を借用したとき,あるいは参照して自言語に取り込んだとき,半ば無意識に (1), (2), (3) の習慣が適用され,英語の音形をもつ procrastination が生成されたのである.ここには,単なる借用以上の過程が作用している.

長い時間のあいだに繰り返し通電してきた神経回路が,いつのまにか太い高速回路となって,直感的に通電するようになったとでも言おうか.借用語彙の取り込み方という問題は,言語における diachrony と synchrony との接点を論じる上でも示唆を与えてくれそうだ.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-06-18 Mon

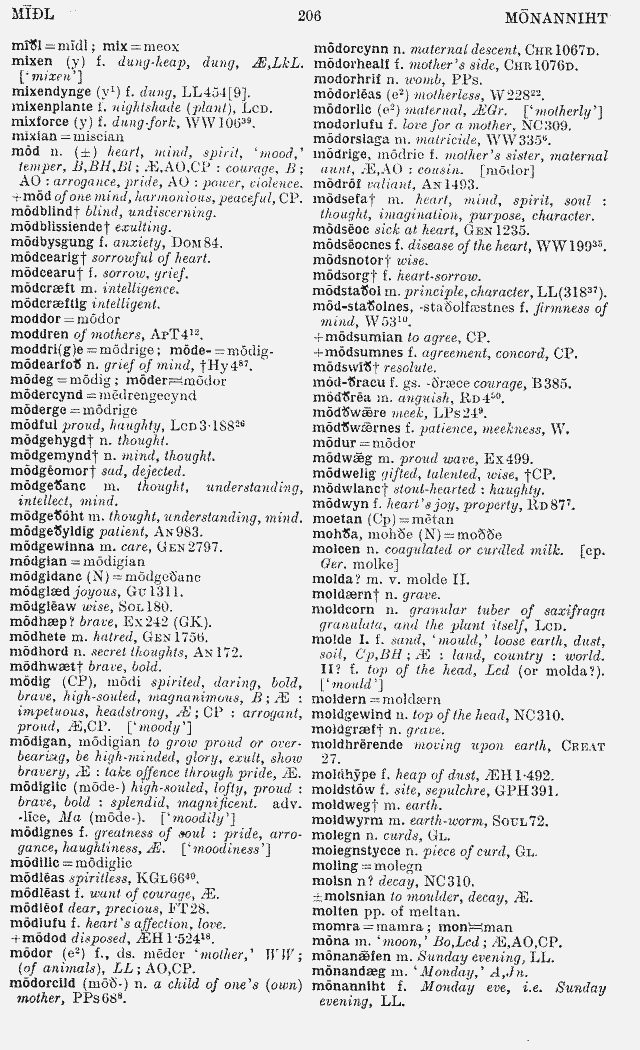

■ #1148. 古英語の豊かな語形成力 [oe][lexicology][derivation][compound][compounding][word_formation][productivity][kenning]

古英語の語形成 (word formation) が,派生 (derivation) や複合 (compounding) により,著しく豊かであることは,古英語の文法書や英語史の概説書を通じてよく知られている.Baugh and Cable (64--65) では,印象的な例として,古英語 mōd "mood, heart, mind, spirit; boldness, courage, pride, haughtiness" という1つの語根から,100以上の語が形成されるという事実が紹介されている.100個とまではいかないが,そこで挙げられている語を,意味とともに列挙してみよう.

・ mōdig "spirited, bold, high-minded, arrogant, stiff-necked"

・ mōdiglic "magnanimous"

・ mōdiglīce "boldly; proudly"

・ mōdignes "magnanimity; pride"

・ mōdigian "to bear oneself proudly or exultantly; to be indignant, to rage"

・ gemōdod "disposed; minded"

・ mōdfull "haughty"

・ mōdlēas "spiritless"

・ mōdsefa "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþanc "mind, thought, understanding"

・ mōdgeþoht "mind, thought, understanding"

・ mōdgehygd "mind, thought, understanding"

・ mōdgemynd "mind, thought, understanding"

・ mōdhord "mind, thought, understanding"

・ mōdcræft "intelligence"

・ mōdcræftig "intelligent"

・ glædmōdnes "kindness"

・ mōdlufu "affection"

・ unmōd "despondency"

・ mōdcaru "sorrow"

・ mōdlēast "want of courage"

・ mādmōd "folly"

・ ofermōd "pride"

・ ofermōdigung "pride"

・ ofermōdig "proud"

・ hēahmōd "proud; noble"

・ mōdhete "hate"

・ micelmōd "magnanimous"

・ swīþmōd "great of soul"

・ stīþmōd "resolute; obstinate"

・ gūþmōd "warlike"

・ torhtmōd "glorious"

・ mōdlēof "beloved"

Hall の古英語辞書(第2版)で mōdig 周辺をのぞくと,ほかにも関連語のあることがわかる.

確かに古英語の語形成の "resourcefulness" には驚く.複合に関しては,その延長線上に kenning という文飾的技巧のあることを指摘しておこう.

ただし,この "resourcefulness" が古英語の共時的な生産性を表わすものかどうかという点については熟慮を要する.[2011-05-28-1]の記事「#761. 古英語の derivation は死んでいたか」で考察したように,この "resourcefulness" は,古英語以前からの通時的な派生・複合の結果が累々と蓄積され,豊かな語彙ネットワークとして古英語に共時的に現われているということではないか.synchronic productivity と diachronic productivity とを分けて考える必要があるのではないか.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Hall, John Richard Clark, ed. A Concise Anglo-Saxon Dictionary. 2nd ed. New York: Macmillan, 1916.

2012-04-23 Mon

■ #1092. 2重の品詞転換と名前動後 [diatone][conversion][productivity][word_formation]

英語の品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) としては,名詞と動詞のあいだの例が多いが,この過程が2度繰り返される例がある.[2011-07-30-1]の記事「#824. smoke --- 2重の品詞転換」で, smoke が「煙」→「煙を吸う」→「喫煙」という過程を経たのではないかという説を紹介したが,2音節語において強勢の移動を伴う種類の過程をも品詞転換とみなすことにするのであれば,abstráct (抽象する),ábstract (抽象;要約),ábstract (要約する),の相互関係も類例に加えられる([2011-11-08-1]の記事「#925. conversion の方向は共時的に同定できるか?」の (3) を参照).

強勢の移動により品詞が交替するという現象は,現代英語では「名前動後」として知られており,本ブログでも diatone の各記事で話題にしてきた.abstract の例は,初期近代英語期に発達した conversion と diatone という2つの過程を最大限に活用した語形成ということができ,すぐれて効率的である.私が diatone の研究中に調べた類例としては以下の語がある.それぞれの転換の方向や順序は未確認だが,3者の関係は smoke や abstract と似ている.

・ discóunt (考慮に入れない),díscount (割引き),díscount (割引する)

・ éxtract (抽出物),éxtract (抽出する),extráct (抜粋する)

・ combíne (結合する),cómbine (コンバイン),cómbine (コンバインで収穫する)

・ concréte (凝結させる),cóncrete (コンクリート),cóncrete (コンクリートで固める)

・ contráct (病気にかかる;縮ませる),cóntract (契約),cóntract (契約する)

・ contról (制御する),contról (制御),cóntrol (制御装置)

・ retárd (遅らせる),retárd (遅れ),rétard (知恵遅れの人)

このような例は数こそ多くないが,今後も活用される可能性があるのではないか.英語史の流れのなかで,静かに生産的となってきた語形成法といえそうだ.関連して,大石 (169--70) 及び Hotta (59) を参照.

・ 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

・ Hotta, Ryuichi. "Noun-Verb Stress Alternation: An Example of Continuing Lexical Diffusion in Present-Day English." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture 110 (2012): 36--63.

2011-11-23 Wed

■ #940. 語形成の生産性と創造性 [productivity][word_formation][blend]

語形成の生産性について,##935,936,937,938 の記事で論じてきた.今回は,生産性 (productivity) と似て非なる概念である創造性 (creativity) を考える.両者の境目は必ずしも明確ではないが,創造性は,新語を形成する力の指標としては似ているものの,生産性よりも新奇さを求める意図が強い.

例えば,形容詞から名詞を作る接尾辞 -ness と -th を考えてみよう([2009-05-12-1]の記事「#14. 抽象名詞の接尾辞-th」を参照).現代英語では後者の生産性はほぼゼロであり,生産性の最も高い接辞の1つである前者とは比較にならない.しかし,話し手があえて形容詞 cool から派生名詞 *coolth を創造して使用したらどうなるだろうか.聞き手も -th の生産性のないことを知っているのだから,話し手の発した *coolth は,誤用でないとすれば,何らかの文体的効果,語用的効果を狙った意図的な言葉遣いとして理解するだろう.coolness にはない新奇さを求めたのかもしれないし,warmth との対比を際立たせようとしたのかもしれない.いずれにせよ,「冷涼」を意味する marked な表現となっていることは確かである.

話し手が特殊な意図で *coolth を産出する背景には,(1) -th の生産性が限りなくゼロに近いが,(2) -ness と同様に名詞を派生させる力が一応はある,ということを互いに理解しており,一方で (3) *coolth が言語共同体に広く認められることはないだろうという感覚も共有されている,ということがありそうだ.つまり,*coolth は,最初から臨時語 (nonce word) ,流行語,あるいは仲間うちでのみ通用する隠語 (jargon, argot) の域を出ないだろうという想定のもとで発せられている可能性が高い.*coolth のような語形成は,表面的には新語の形成であるかのように見えるものの,生産的 (productive) とは呼べず,むしろそれとは区別するために,創造的 (creative) と呼ぶべきではないか.

Lieber (70) は形態的な創造性について,以下のように説明している.

Morphological creativity . . . is the domain of unproductive processes like suffixation of -th or marginal lexeme formation processes like blending or backformation. It occurs when speakers use such processes consciously to form new words, often to be humorous or playful or to draw attention to those words for other reasons.

生産性と創造性の区別の問題は,[2011-09-20-1]の記事「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」で論じた問題とも関わる.そこでの問題は,現代英語では臨時語や流行語としてのかばん語の形成は日常茶飯事だが,これを「生産性が高い」と表現してよいのかというものだった.かばん語の形成は「創造性が高い」とは言えそうだが,広く用いられる語彙として定着しない限り,それについて生産性を論じるのは不適切ではないかということだ.実際,新語ウォッチサイト Word Spy には多くのかばん語が登録されている (かばん語を検索したリストを参照)が,このなかで次世代の辞書に登録されるほどに定着しうる語は一部だろう.多くは,臨時語とは言わないまでも,時代の流行語としていずれ消え去る運命にあると考えられる.生産性か創造性かという問題は,[2011-10-30-1], [2011-10-31-1]の記事で取り上げた bouncebackability の語形成にも関わりそうだ.

生産性と創造性の区別は,上記の *coolth の例からある程度直感的に理解できるが,客観的な線引きは難しいそうだ.ましてや,創造性の客観的な測定は生産性のそれ以上に困難だろう.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-21 Mon

■ #938. 語形成の生産性 (4) [productivity][morphology][word_formation][affix][mental_lexicon][hapax_legomenon]

[2011-11-18-1], [2011-11-19-1], [2011-11-20-1]と,語形成の生産性の問題について理解を深めてきた.辞書を利用した生産性の測定はうまく行かないらしいことはわかったが,他にはどのような測定法があり得るだろうか.これまでに,次のような2つの提案がなされている (Lieber 66--67) .

(1) ある接辞添加により潜在的に形成され得る語の総数 (A) を出し,次にその接辞添加により実際に形成された語の総数 (B) を出し,A における B の割合を算出する.例えば,形容詞の基体に付加されて名詞を形成する接尾辞 -ness の場合,形容詞の総数が A となり,実際に文証される -ness 語の総数が B となる.

しかし,この測定法には問題がある.まず,形容詞の総数を把握することは難しい.辞書を参照するということになれば,昨日の記事[2011-11-20-1]で取り上げた諸問題の再来である.実際に文証される -ness 語の総数についても同様だ.-esque 語についていえば,[2011-11-19-1]の記事で触れた通り,この接尾辞は基体に主として多音節の固有名詞を要求するが,この条件に当てはまる基体の数を数え上げることは不可能に近い(まさか,世界人名辞典を参照する!?).

さらに,-esque に見られるような基体に課せられる諸制限は生産性の程度に影響するのであるから,基体に名詞を要求するという以外に制限のない -ness のような接辞の生産性との差異が浮き立つような測定法でなければならない.この測定法では,-esque のA値と -ness のA値に大差がある場合,その差が算入されないという問題がある.

(2) 巨大コーパスを用いて,token frequency に基づいて hapax legomenon の割合を算出する方法.従来の考え方とはまったく異なるこのアプローチは,生産的な語形成に見られる透明性 (transparency) と出現頻度の関係についての知見に基づいている.[2011-11-18-1]で述べたように,生産性の低い語形成は音韻的・意味的に透明性の低い語を生み出す.透明性の低い語は,辞書に (dictionary にも mental lexicon にも)登録されやすい,つまり語彙化 (lexicalize) されやすい.語彙化された語は,語彙化されていない語に比べて,平均してコーパス内のトークン頻度が高いという特徴が見られる.逆から見ると,生産性の高い語形成は透明性も高いゆえに,語彙化されることが少なく,平均してコーパス内のトークン頻度は低い傾向がある.実際のところ,コーパス内に1回しか現われない hapax legomenon である可能性も高い.

この知見に基づき,-ness の生産性の算出を考えてみよう.コーパス内に現われる -ness 語をトークン頻度で数え上げ,これを A とする.この中で hapax legomenon である -ness 語の数を B とする.A における B の比率を取れば,-ness の生産性(少なくとも,生産性を指し示すなにがしかの特徴)の指標となるだろう.

Baayen and Lieber で採用されたこの測定法は,生産性の完璧な指標ではないとしても,母語話者の直感する生産性を比較的よく反映していると考えられる.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

・ Baayen, Harald and Rochelle Lieber. "Productivity and English Derivation: A Corpus-Based Study." Linguistics 29 (1991): 801--43.

2011-11-20 Sun

■ #937. 語形成の生産性 (3) [productivity][morphology][word_formation][affix][dictionary]

[2011-11-18-1], [2011-11-19-1]に引き続き,語形成の生産性について.生産性の議論には様々な側面があるということを見てきたが,具体的に生産性を測る段には,何をどう測ればよいのだろうか.例えば,形容詞から名詞を作る接尾辞 -ness による語形成の生産性を測定するにはどうすればよいのか.

単純に考えると,辞書を参照して -ness 語を数え上げるという方法が挙げられるかもしれない.しかし,これでは正確に生産性を測ることはできない.なぜだろうか.

(1) 辞書ごとに掲載されている -ness 語の数はまちまちである.[2011-11-05-1]の記事「#922. 語の定義がなぜ難しいか (5)」を始めとして の各記事で触れたように,辞書はそれぞれ独自の方針で編纂されており,どれを選択するかによって数え上げる語数が著しく異なる可能性がある.

(2) 生産性は,問題の接辞を含む既存の語の数に依存するというよりは,むしろその接辞の添加によって派生される潜在的な語の数に依存すると考えられる.潜在的な語は辞書には載っていないので,辞書を参照しても無意味である.

(3) 生産性の高い語形成は,音韻・意味において透明性の高い(=予測可能性の高い)語形成であり ([2011-11-18-1]) ,予測可能性が高いということは,その語が辞書に掲載される必要も薄く,実際に掲載されることが少ないということである.一方,生産性の低い語形成は,音韻・意味において透明性の低い(=予測可能性の低い)語形成であり,その語はぜひとも辞書に掲載されるべき語であるということになる.つまり,以下の逆説が成立する."[L]ess productive processes would be represented by more entries in the dictionary than more productive processes!" (Lieber 66) .

例えば,手持ちのどの辞書も bovine (ウシの)に対応する派生名詞 bovineness を掲載していないが,だからといって -ness がその分だけ生産性が低いかといえば,むしろ逆である.辞書にいちいち掲載する必要がないほどに,-ness による名詞派生が音韻的にも意味的にも透明だということであり,それだけ生産性が高いということだろう.

生産性を正確に測ることが難しいのは,それが「過去の実績」ではなく「将来性を見込んだ潜在力」の指標だからである.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-19 Sat

■ #936. 語形成の生産性 (2) [productivity][morphology][word_formation][affix]

昨日の記事「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1]) に続いて,productivity に関する話題.昨日,生産性を論じる視点の1つに "frequency of base type" があると紹介した.ある接辞が付加される基体の数や範囲が大きければその語形成の生産性は高いということになり,数や範囲が限定されていればその分だけ生産性が低いということになる,という考え方だ.

では,基体のタイプが限定される場合,限定の基準にはどのようなものがあるだろうか.以下に,Lieber (64--65) の解説を要約する.

(1) categorial restrictions: 品詞の限定.ほとんどの接辞は,基体が特定の品詞であることを要求する.-ness や -ity は原則として基体に形容詞を要求し,-ize は基体に名詞か形容詞を要求する,等々.

(2) phonological restrictions: 接辞のなかには,基体に特定の音韻構造を要求するものがある.例えば,-ize は基体に2音節以上からなる語で,かつ最終音節に主強勢の落ちない語を要求する.形容詞から動詞を作る -en は,末尾に阻害音をもつ基体に限定して付加される (ex. darken, brighten, deafen but not *slimmen, *tallen) .

(3) the meaning of the base: 否定の un- は,基体がすでに否定的な意味を帯びている場合には付加されない (ex. unlovely but not *unugly; unhappy but not *unsad) .

(4) etymological restrictions: 名詞から形容詞を作る -en は,基体に主として本来語を要求する (ex. wooden, waxen but not *metalen, *carbonen) .一方で,-ic は,基体に主としてフランス借用語あるいはラテン借用語を要求する (ex. parasitic, dramatic) .

(5) syntactic restrictions: -able は他動詞,より限定的には受動化できる他動詞に付加される傾向がある (ex. loveable but not *snorable ) .(これについては,[2011-10-30-1]の記事「#916. bouncebackability の運命と "non-lexicalizability" (1)」とその続編[2011-10-31-1]を参照.)

(6) pragmatic restrictions: 英語からの例ではないが,オーストラリア北東部で話される Dyirbal 語において,-ginay (?に覆われた)という接尾辞は,基体に汚いものや不快なものを表わす語を要求するという.ここには,当該言語の文化に根ざした語用論的な要因が作用していると考えられる.また,結果としてできる派生語の register が限定されるような接辞の存在も示唆される(例えば,-ish はくだけた文脈で使われがちな形容詞を派生させるなど).

語形成の生産性はすぐれて形態論的な問題ではあるが,それを論じるにあたって,音韻,語種,統語,意味・語用といった言語体系のあらゆる側面の考慮が必要になってくるというのが,難しいところであり,同時に魅力でもある.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-18 Fri

■ #935. 語形成の生産性 (1) [productivity][morphology][word_formation][affix][frequency][mental_lexicon]

語形成の生産性 (productivity) については,productivity の各記事で話題にしてきた.そこでは,生産性をどのように定義するか,どのように測定するかは,形態理論における難問であると述べるにとどまったが,今回は,この問題にもう少し踏み込みたい.

まずは,Lieber (61) による,"productive" と "unproductive" の日常語による定義を挙げよう.

Processes of lexeme formation that can be used by native speakers to form new lexemes are called productive. Those that can no longer be used by native speakers, are unproductive; so although we might recognize the -th in warmth as a suffix, we never make use of it in making new words. The suffixes -ity and -ness, on the other hand, can still be used, although perhaps not to the same degree.

この定義により,生産性の指し示している概念は直感的に理解できるが,より専門的に定義しようとするとなかなか難しい.生産性に関与する要因としては,3点が考えられる (Lieber 61--64) .

(1) transparency: 音韻と意味の透明性が確保されており,基体と接辞が明確に区別される語形成は productive である.例えば,candidness や crudity において,それぞれ形態上 candid + -ness, crude + -ity と明確に線引きできるだけでなく,その意味も基体と接辞(「?である状態」)の純粋な和 (compositional) として解釈できる.この点で,-ness や -ity を用いた語形成は透明度が高いと言える.

しかし,-ity は -ness に比べて透明度が低い.1つには,rusticity において,綴字上は rustic + -ity と透明的に分析されるが,発音上は基体の最後の子音が /k/ から /s/ へ変化しており,その分だけ透明性が低くなる.別の例では,timid の強勢は第1音節だが,timidity の強勢は基体の第2音節へ移動しており,透明性が低くなっている.さらに,oddity は,odd + -ity から容易に想像されるとおり,透明的に「異常であること」を意味するのみならず,「変人」をも意味する.後者の語義については,予測可能性(=透明性)が低いとみなすことができる.最後に,dexterity では,基体として *dexter が予想されるところだが,これは実際には存在しない基体である.ここでは,透明性が確保されていない.

oddity (変人)の例で触れた意味の予測(不)可能性という指標は,その派生語が mental lexicon に登録されているかどうかという問題,語彙化 (lexicalization) の問題に関連する.この場合,「異常であること」の語義での oddity は語彙化されていないが,「変人」の意味でのoddity は語彙化されているということになる.したがって,透明性が高いほど語彙化されにくく,透明性が低いほど語彙化されやすいという関係が成り立つ.

(2) frequency of base type: 接辞の付加しうる基体の数や範囲が大きければ大きいほど,その語形成は生産的であるとみなすことができる.接尾辞 -esque (?風の)は名詞に付加されるが,主として固有名詞に限定される.単音節の基体には付加されにくいという条件もあるため,どんな名詞にも付加される接尾辞に比べれば,基体の範囲が狭い分,生産性が低いということになる.([2009-11-29-1]の記事「#216. 人名から形容詞を派生させる -esque の特徴」を参照.)

(3) usefulness: 語形成の有用性.常識的に,すべての形容詞について対応する名詞があることは有用であり,便利であると考えられる.この場合,形容詞を名詞化する接尾辞 -ness, -ity は有用であり,生産的であるということになる.反対に,女性を表わす接尾辞 -ess は,現代の性差別廃止の社会的な風潮により有用性が失われてきており,その分だけ生産性も低くなってきていると考えられる.

語形成の生産性は,少なくともこの3点に基づいて論じる必要がある.

音韻形態変化や意味変化によって (1) が,語彙の増加などによって (2) が,社会的な価値観の変化によって (3) が影響を受けるということを考えると,語形成の生産性もまた通時的な変化に晒されているということは明らかだろう.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-08 Tue

■ #925. conversion の方向は共時的に同定できるか? [conversion][word_formation][diatone][semantic_change][affix]

[2009-11-03-1]の記事「#190. 品詞転換」ほか conversion の諸記事では,conversion を主として歴史的過程として解釈してきたが,共時的な語彙間の関係として解釈することもできる.ただし,その場合にも conversion の方向は意識されているように思われる.conversion を zero-derivation と考えると,その出発点を基体 (base) ,到着点を派生形 (derivative) と呼び分けることができるが,形態的には同一である base と derivative を共時的に区別する手がかりはどこにあるのだろうか.大石 (167--73) および Lieber (49--50) を参照し,主要な方法について要約しよう.

(1) 意味を参照する方法.名詞と動詞の用法をもつ net を例に取ると,名詞としての「網」を基準とすると,動詞形は "put into a net" として容易に定義できるが,その逆は簡単ではない.名詞としての net がより一般的な意味をもっているということであり,こちらを基準と考えるべき共時的な根拠を提供している.反対に,動詞から名詞への転換を表わす(通時的に確認されている)例としては,wash や throw がある.それぞれの名詞の意味は,対応する動詞を X とすると "an instance of X-ing" として定義されるのが普通であり,逆にこの典型に適合していれば動詞から名詞への転換である可能性が高い.

(2) 接辞(特に接尾辞)を参照する方法.問題の語形に,特定の品詞と典型的に結びつけられる接辞がすでに付加されている場合には,その品詞としての用法が基準であると考えられる.例えば,commission は典型的な名詞接尾辞をもっているので,名詞用法が基準で,動詞用法が派生であると想定される.

(3) 純粋な conversion ではないが,強勢の交替を伴う名前動後 (diatone の語では,原則として基体は動詞であると考えられる.Sherman (53) が述べている通り,第1音節に強勢をもつのが普通である名詞が基体である場合には,動詞化したときに強勢の交替が生じる確率は低い ("the creation of stress alternation is more likely to occur as stress-retraction in an oxytonic pair than to occur as stress-advancement in a paroxytonic pair") .関連して,abstráct (抽出する)→ ábstract (抜粋)→ ábstract (抜粋する)のように2段階の conversion ([2011-07-30-1]の記事「#824. smoke --- 2重の品詞転換」を参照)を経た語に注意.

(4) 固有名詞が基体となっている場合には,比較的,区別がつきやすい.boycott (ボイコットする), lynch (リンチを加える), meander (曲がりくねる), shanghai (意識を失わせて船に連れ込んで水夫にする), japan (漆を塗る)など.

(5) 閉じた語類と開いた語類が conversion の関係にある場合,前者から後者への方向の転換である可能性が高い.But me no buts. (しかし,しかしと言うな)など.

(6) 動詞から作られた派生名詞以外では,名詞は項をとることができないという性質に基づく方法.the robber of the bank は可能だが,*the thief of the bank は不可能である.これは,thief が派生名詞でなく本来の名詞だからであると考えられる.この性質を利用すると,his release by the government や the government's release of the prisoners では release は項をとっているので派生名詞だと判断される.

(7) conversion にかかわるゼロ接辞は,理論上クラスII接辞であると議論することができるため,クラスI接辞が付加できるかどうかで基体の区別が可能である.figure は形容詞接尾辞 -al を付加して figural が派生されるので,本来的には名詞であると考えられる.picture は,動詞接尾辞 -ize を付加して picturize が派生されるので,本来的には動詞であると考えられる,等々.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

・ 大石 強 『形態論』 開拓社,1988年.

2011-11-07 Mon

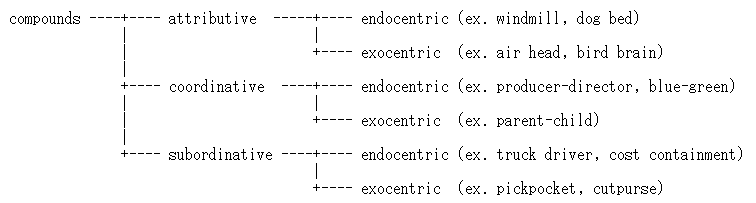

■ #924. 複合語の分類 [compound][word_formation][morphology]

複合語 (compound) の分類にはいくつかの観点がある.Lieber (46--49) を以下に要約する.

(1) right-headed compound or left-headed compound: head (主要部)とは,複合語を構成する2つの語彙素のうち,意味および統語の範疇を決定づける要素を指す.例えば,greenhouse, sky blue では,それぞれ house, blue が head である.greenhouse は家の一種かつ名詞であり,sky blue は青色の一種かつ形容詞である.ここでは主要部が右側要素であるため,right-headed と呼ばれる.英語の複合語は典型的に right-headed だが,フランス語の複合語は timbre-poste (切手)に典型的に見られるように left-headed である.したがって,フランス語から借用された複合語 court martial (軍法会議)などは英単語であっても left-headed ということになる ([2010-03-29-1]の記事「#336. Law French」の複合語を参照).

(2) root (or primary) compound or synthetic (or deverbal) compound: 主要部の語彙素が動詞由来であり,非主要部がその動詞の項となっているような複合語は synthetic compound と呼ばれる.一方,2つの語彙素の意味的な関係がより自由である複合語は root compound と呼ばれる.ここでは主要部が動詞由来でないのが普通である.synthetic compound の例として dog walker, hand washing, home made が挙げられ,root compound の例として windmill, ice cold, hard hat, red hot が挙げられる.

(3) attributive compound, coordinative compound, or subordinative compound: attributive compound は,非主要部が緩い意味的連関により主要部を修飾している複合語である.緩い意味的連関とは,例えば school book は「学校で使われる本」,yearbook は「1年の出来事を記す帳面」,notebook は「ノートとして使われる帳面」といったように,同じ主要部 book を持っていてもそれぞれ語彙素間の関係は固定していないことを指す.

coordinative compound は,producer-director, prince consort, blue-green などの両語彙素が対等の関係で結びつけられている複合語のことである.また,doctor-patient confidentiality に見られる doctor-patient のような「関係」を表わす coordinative compound もある.いずれの場合でも,意味的には各語彙素が主要部とされる.

subordinative compound は,(典型的に動詞由来の)主要部とその非主要部が項の関係にある複合語で,(2) で見た synthetic (or deverbal) compound の守備範囲とほぼ重複する.truck driver, food shopping, meal preparation, cost containment などが例となる.しかし,pickpocket のように,両語彙素が subordinative な関係にありながら (to pick pockets) ,主要部である pocket の側が動詞由来ではないという点で synthetic compound ではない例もあるので,「subordinative compound = synthetic compound」は必ずしも成り立たない.

(4) endocentric compound or exocentric compound: 複合語の指示対象がその主要部の指示対象と同一であるような複合語が endocentric であり,そうでないものが exocentric である.windmill, producer-director, truck driver はいずれも複合語の指示対象は主要部の指示対象と同一なので endocentric である.一方,air head (頭が空っぽの人),parent-child (親子の),pickpocket (スリ)では同一ではないので exocentric である.

特に (3) と (4) の観点を組み合わせた複合語の分類を図でまとめると,以下のようになる.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-11-06 Sun

■ #923. 意味範疇による接辞の分類 [affix][word_formation][morphology][polysemy]

接辞 (affix) には様々な種類がある.品詞を変える transpositional affix (or category-changing affix) もあれば,意味を変える meaning-changing affix もある.後者について意味範疇によって接辞を分類すると,主要なものは以下のようになる (Lieber 40) .

(1) personal affixes: 典型的に動作主 (agent) を表わす -er (ex. lover, philosopher) や,典型的に受動者 (patient) を表わす -ee (ex. employee, interviewee) など.

(2) negative and privative affixes: 否定を表わす un-, in-, non- (ex. unable, infinite, non-smoker のほか,欠性を表わす -less, de- (ex. hopeless, debug) など.

(3) prepositional and relational affixes: 空間や時間の意味を表わす over-, out- (ex. overfill, outrun) など.

(4) quantitative affixes: 量に関わる意味を表わす -ful, multi-, re- (ex. handful, multifaceted, reread) など.

(5) evaluative affixes: 指小辞 (diminutive) として -let (ex. booklet) ,増大辞 (augmentative) として mega- (ex. megastore) など.前者は愛情を含意し,後者は軽蔑を含意する傾向がある.

以上のうちのいくつかは,意味を変えるだけでなく統語範疇をも変える機能を持っていることに注意されたい( -er は動詞から名詞を,de- は名詞から動詞を派生させることができる).

意味範疇による接辞の分類は,より詳細にもなしうる.例えば,上では動作主を表わす -er を personal affix と呼んだが,printer (印刷機), freighter (貨物船)における同接尾辞は「道具」と呼ぶのがふさわしいだろう.loaner (賃貸人), fryer (フライ用若鶏)は「受動者」,diner (食堂車)は「場所」と呼べるだろう.同じ -er という接尾辞でも実に多義的 (affixal polysemy) であり,はたしてこれを1つの範疇にくくることができるのか,基体の動詞の統語的な項構造と多義性は対応するのか,などの理論的な問題が生じている (Lieber 193--95) .

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

2011-10-26 Wed

■ #912. 語の定義がなぜ難しいか (3) [morphology][terminology][word_formation][word][dictionary][lexicology][hapax_legomenon][ghost_word]

[2011-10-24-1], [2011-10-25-1]に引き続き,語の定義の難しさを垣間見る記事の第3弾.語を定義する最も単純な方法,語の範囲を限定する最も直感的な方法は,辞書を参照することだろうと思われるかもしれない.辞書の見出し語はすべて「語」のはずであり,大型辞書を参照すれば当該言語の語の目録 (lexicon) を作成することができる,と.しかし,語の範囲を限定する際に,辞書に頼ってはならないいくつかの理由がある.Lieber (13--15) に拠って,列挙しよう.

(1) 辞書は,編集者によってある方針に基づいて編まれている.編集者の想定する語の定義によっては収録語彙の範囲に差が生じる可能性があり,実際に,語に対する考え方は辞書間で異なっていることが普通である.差別用語や専門用語を掲載するかどうか,俗語や古語はどうか,新語はどの程度社会に浸透していれば収録可とみなせるか,接辞は語に含まれるか,派生語や複合語はどこまで納めるか,等々の決定において,各辞書編集者は独自の方針をもっている.世界最大の英語辞書 OED であっても,事情は変わらない.また,参照者においてもどの辞書を選ぶかという決定は恣意的である.辞書に語の定義を委ねることは,問題を一段階さかのぼらせたにすぎず,問題の解決になっていない.

(2) 辞書には,一度しか文証されない語(臨時語,nonce word, hapax legomenon)が収録されている場合がある.例えば,OED では umbershoot という語が見出し語として挙げられており,James Joyce の Ulysses からの唯一の例が引かれているが,定義欄に "a word of obscure meaning" とある.果たして,これを実際的な意味において語とみなしてよいのだろうか.文豪 Joyce だから許されるのか,一般の話者の発する臨時語はどうなのか.

(3) 誤植,勘違い,民間語源などにより,間違えて辞書に忍び込んでしまった幽霊語 (ghost word) なる語がある.OED には,ambassady なる hapax legomenon が収録されているが,これは ambassade の単純な綴り間違い,あるいは誤植ではないかと考えられている.辞書を盲信すると,実在しないかもしれない語を語としてみなす誤りが生じうる.特殊で意図的な幽霊語として,"mountweazel" 語と呼ばれるものがある.これは,辞書編纂者が他の辞書編纂者による辞書の著作権侵害を見破るために,意図的に密かに挿入した幽霊語であり,実在の語ではない.このような mountweazel 語の存在は,辞書を絶対的な語彙目録として用いることの危険を物語っている.

辞書やその他の権威は,"Is xyz a word?" という問いに必ずしも正しい答えを与えてくれるとは限らないことが分かるだろう.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow