2026-01-05 Mon

■ #6097. 「英語史小ネタ50連発」は結果的に「hel活の実証研究」となっていました [notice][twitter][helkatsu][eigoshikoneta50]

昨日の記事「#6096. 「英語史小ネタ50連発」の数字を分析してみました」 ([2026-01-04-1]) では,年末年始の特別企画として X (旧 Twitter) 上で展開した「英語史小ネタ50連発」の反響の数字について,AIの助けを借りながら分析してみました.

分析を通じて改めて実感したのは,この企画自体が単なるお祭りイベントを超えて,実践的な「英語史アウトリーチの実証研究」の場となっていたということです.もちろんSNSという特殊な空間における実証研究というにとどまり,その結果がどこまで一般的に当てはまるものなのかは分かりません.ただ,人々が英語史の話題にどう反応し,どう拡散していくのかの大きなヒントは得られたように思います.今回の企画は,1種の「英語史×SNS言語行動学」の実践だったともいえそうです.

昨日の記事で触れた通り,とりわけ日常的で既習の単語や文法事項について,その由来を掘り起こして疑問を解いたり,綴字と発音の乖離の背景を示したりする小ネタへの反響が圧倒的でした.私のような英語史研究者が重要だと信じている問題と,一般の英語学習者が知りたいと思っている事柄の間に,たいていズレがあることは,長年実感してきました.しかし,「英語史をお茶の間に」というアウトリーチを本気で考えるのであれば,そのズレの理解こそが鍵となります.

今回の50連発企画では,その鍵をいただいたような気がします.英語史が世間にどう受け取られるかについての貴重な知見が得られました.このメタ的な問題については,hel活をさらに推進していくために,今後も深掘りしていきたいと考えています.

研究者は得てして内容の正確さにこだわりすぎ,話題がどんどん高度になっていく傾向があります.しかし,受け手にとって重要なのは,それが自分の疑問に答えてくれるかどうか,だろうと思います.例えば語源カテゴリの小ネタであっても,単なる知識の陳列ではなく,読者の常識を揺さぶる問いの形になっているかどうかが,エンゲージメントを左右したわけですから.

一般には英語史は専門的で難しそうというイメージが定着していると思います.しかし,英語史は日常的な話題にも対応できるばかりか,むしろそれが得意なのです.発信する立場からは,難しいから届かないのではなく,届け方の角度に改善の余地があるだけなのだ,と理解しておきたいと思います.その角度がピタッと合いさえすれば,英語史は最高のコンテンツとなり学問分野となるのです.

2026年は,hel活をさらに力強く推進していきます.2026年,英語史が飛躍する年となりますように.

2026-01-04 Sun

■ #6096. 「英語史小ネタ50連発」の数字を分析してみました [notice][twitter][helkatsu][eigoshikoneta50]

昨日の記事「#6095. 「英語史小ネタ50連発」一覧」 ([2026-01-03-1]) では,年末企画「英語史小ネタ50連発」の各小ネタへのリンクやアナリティクスを提示しました.この数字をAIの借りながら分析してみると,示唆に富む結果が浮かび上がってきました.おもしろい点は多々あるのですが,とりわけ企画者の立場からの「気づき」に注目して,10点ほど選んでみました.

1.「16. 英語と最も近い言語は?」への圧倒的な注目度

2.1万という最多のインプレッションを記録した小ネタです.「英語はどこから来たのか」「親戚は誰か」という系統論への関心は,やはり英語史の「王道」であることを再確認しました.教科書的な答えとして「フリジア語」と回答しましたが,リプライでは「スコッツ語では?」「アメリカ語では?」と考えさせられる反応が寄せられました.

2. 「04. English はメチャクチャ変な綴字」への共感

1.6万インプレッションに加え,ブックマークも37件と最多クラス.学習者が日々感じる「綴字と発音の乖離」というフラストレーションに対し,歴史的な視点から変であることを指摘するタイプの話題は,強い引きがあるようです.

3. 「08. なぜ両足で歩くのに on feet ではなくて on foot なの?」の驚異的なエンゲージメント率

インプレッションは3,947と中規模ですが,いいねが314と際立っています.エンゲージメント率に換算すると8.3%に達し,全50ネタの中でダントツの1位.「数」に関する素朴な疑問は,刺さりやすいようです.

4.「語源」カテゴリの小ネタの安定感

全50ネタのうち「語源」カテゴリは17件と最多でした.平均的な反応も安定しており,英語語源が英語史という分野を支える強力なコンテンツであることを改めて実感しました.

5.「10. Japan の語源は?」への反応にみられる身近な話題の効果

インプレッション自体は控えめながら,エンゲージメント率は3.48%と全体で2位でした.読者が自分事として反応しやすい話題だったからでしょうか.一般に難しい単語よりも既に知っている単語を取り上げるほうが注目されるようです.日常的な単語について,これまで気づかなかった問題点を指摘されたり,常識を覆されたりする際に感じるショックが魅力なのだろうと思われます.

6. 「37. silly は 「幸せ」だった?」からみえてくる「意味変化」の鉄板性

「幸せ」から「愚か」へという意味の変化は,6,353インプレッションを集めました.昔は異なる意味だったという意外性は,一般に小ネタとして強力なようです.

7.「07. なぜ doubt には 読まない b の綴字があるの?」などの黙字の話題も堅調

反応率が3%を超えており,黙字への関心の強さが窺われます.理不尽にいえる綴字の背後にルネサンス期の「ラテン語かぶれ」が隠れているという話題は,確かに鉄板ネタです.

8. 文法の話題は「理由付き」で伸びる

3単現の -s,仮定法過去 If I were you,SVO語順の話題など,文法的な小ネタは鉄板です.単にそのような規則があるとだけ習ってきた層に,実は歴史的な理由があると伝えることで,納得感が生じるからだと思われます.「英語史は文法事項の供養の場である」と言ってもよいでしょう.

9.連発企画の「完走」の喜びを共有していただきました

統計を見ると,最初と最後で数字が跳ね上がる傾向があります.特に番外編となる最後の投稿「51. 英語史小ネタ50連発 無事に完走しました!」は3,000インプレッションを超え,企画シリーズものとして認知・応援していただいたことが窺われました.

10. カテゴリより「問いの形」こそが重要

たとえば同じ「語源」カテゴリの小ネタでも,導入の文句が疑問,否定,逆説だと伸びやすく,平叙の説明だと伸びにくい傾向が現われました.

今回の企画は,振り返ってみれば,皆さんが英語史のどんな話題に惹かれるのかを調査する実験のようなものになっていたのかもしれません.当初は年末のお祭りイベントで盛り上がろうという趣旨だったのですが,結果的にこのような興味深い示唆が得られたことに驚いています.AIの助けがなければ,ここまで分析できなかっただろうと思います.これらの気づきを,今後のhel活に活かしていきたいと思います.改めまして,ご参加,ご協力いただいた皆さん,ありがとうございました!

2026-01-03 Sat

■ #6095. 「英語史小ネタ50連発」一覧 [notice][twitter][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][voicy][heldio][eigoshikoneta50][link]

クリスマス・年末企画として,私の X(旧Twitter)アカウント @chariderryu 上で展開した「英語史小ネタ50連発」.X API のトラブルに見舞われるも,手動で公開するなどして何とかかんとかつなぎ,12月29日に無事終了したことは,12月30日の記事「#6091. 「英語史小ネタ50連発」を完走しました」 ([2025-12-30-1]) でお伝えした通りです.皆さんの温かい応援に改めて感謝いたします.

年末のhel活お祭りイベントとなりましたが,この企画は拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』の第10刷重版を記念し,研究社公式のプレゼント企画も兼ねていました.小ネタに引用リポストを投稿していただき,最もおもしろいコメントをくださった3名に第10刷をプレゼントするというものでした.今朝の heldio にて,厳正なる選定に基づく受賞者3名の発表等を行なっております.ぜひ「#1679. 『はじめての英語史』第10刷プレゼントは誰の手に? --- 年末の「英語史小ネタ50連発」の引用リポストより」をお聴きください.

さて,企画はこれで終了となりますが,「英語史小ネタ50連発」の各小ネタの内容やリンクなどを整理しておきたいと思います.以下がその一覧となりますが,リンクやカテゴリなどの情報は実は heldio/helwa コアリスナーの ari さんが有志で準備してくださったものです.実際 ari さんは,昨日のご自身の note 記事「#513【hel活】英語史小ネタ50連発を楽しんだ!!」で情報をまとめられています(ari さん,ありがとうございます!).その基本情報の上に,Xのアナリティクスの数値を加えたのが,こちらの表となります(数値は12月31日時点のものです).ぜひ合わせてご参照・ご活用ください.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2026-01-02 Fri

■ #6094. 元旦の朝日・読売サンヤツ広告に『英語語源ハンドブック』が掲載されています [kenkyusha][hee][notice]

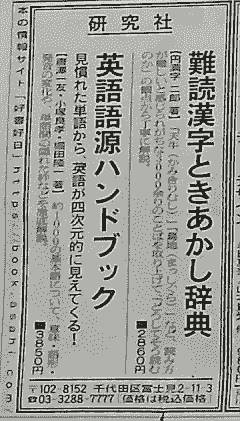

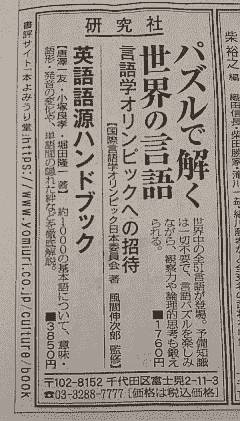

昨年,日本で刊行された英語史関連の書籍としては,唐澤一友・小塚良孝両氏との共著『英語語源ハンドブック』(研究社)が話題を呼びました.6月18日に刊行される前から待望との評価をいただき,刊行後もおおいにご好評いただき,3ヶ月で3重版が決定しました.年末には,追加資料(索引)も研究社公式HPより公開され,さらにハンドブックの利便性と楽しみ方が増しています.本書の特設HPも設けていますので,ぜひご活用ください.

昨日,朝日・読売両新聞朝刊のサンヤツ広告(1面下の広告欄)にて,本書が宣伝されました.元旦からのハンドブックの強力な「推し」により,2026年も英語史界隈が盛り上がっていくこと間違いなし,と喜びながら確信した次第です.

|

|

左の朝日新聞の広告で横に並んでいる円満字二郎著『難読漢字ときあかし辞典』は,実は『英語語源ハンドブック』と縁の深い書籍です.両書ともに,各見出しに「キャッチコピー」が付されており,一目で概要をつかめる工夫が凝らされているという共通点があります.それもそのはず,円満字二郎氏による「ときあかし」シリーズの原点である『漢字ときあかし辞典』が採用していた「キャッチコピー」の工夫を,『英語語源ハンドブック』は意識的に真似たという事情があるのです.英語と日本語とで扱っている言語こそ異なりますが,今回の朝日サンヤツ広告では,いわば後輩が先輩と肩を並べていることになります.

そんなわけで,改めて『英語語源ハンドブック』でもキャッチコピーに注目していただければと思います.最近,私の視界の範囲内ではありますが,『英語語源ハンドブック』通読のムーヴメントが起こってきています.通読もよし,気軽にページをめくるもよし,2026年も『英語語源ハンドブック』を使い倒して楽しんでいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2026-01-01 Thu

■ #6093. 2025年 hellog でよく読まれた記事ベスト50 [notice][ranking][hel_education][link]

明けましておめでとうございます.2026年の幕開けです.本年も「英語史をお茶の間に」をモットーに,皆様の知的好奇心を刺激する「hel活」 (helkatsu) を力強く推進していきます.

日々の更新を続けるこの「hellog~英語史ブログ」に加え,音声メディアの Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」,heldio のプレミアム版でディープなhel活コミュニティでもある「英語史の輪 (helwa)」,そして YouTube 「いのほた言語学チャンネル」もあわせてよろしくお願いいたします.

さて,新年の恒例行事として,昨年1年間に執筆・公開された hellog 記事のなかから,アクセスの多かった上位50件を振り返ります.過年度の振り返りについては,「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) ほか,過去の元日記事にリンクをまとめてあります.

以下が,2025年に公開された記事のランキング(1位から50位まで)です.

・ 「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) (963回閲覧)

・ 「#5762. 品詞とは何か? --- 日本語の「品詞」を辞典・事典で調べる」 ([2025-02-04-1]) (800回閲覧)

・ 「#5745. アルファベットの文字頻度」 ([2025-01-18-1]) ([2025-01-18-1]) (558回閲覧)

・ 「#5831. 2025年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目」 ([2025-04-14-1]) (442回閲覧)

・ 「#5736. アイルランド語 (Irish) とアイルランド英語 (Irish English) はまったく異なる言語である」 ([2025-01-09-1]) (349回閲覧)

・ 「#5860. 「ん」の発音の実現形」 ([2025-05-13-1]) (250回閲覧)

・ 「#5832. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? --- 語順の2つの原理から考える」 ([2025-04-15-1]) (234回閲覧)

・ 「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) (228回閲覧)

・ 「#5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2025-08-20-1]) (214回閲覧)

・ 「#5935. 現代英語の等位接続詞一覧」 ([2025-07-27-1]) (197回閲覧)

・ 「#5841. クリストファー・バーナード(著)『英語句動詞分類辞典』(研究社,2025年)」 ([2025-04-24-1]) (175回閲覧)

・ 「#5836. 「ゆる言語学ラジオ」のターゲット1900回 --- matter や count が「重要である」を意味する動詞であるのが妙な件」 ([2025-04-19-1]) (174回閲覧)

・ 「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) (173回閲覧)

・ 「#5748. egg の英語史」 ([2025-01-21-1]) (171回閲覧)

・ 「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025年度版)」 ([2025-04-13-1]) (154回閲覧)

・ 「#5778. connection か connexion か?」 ([2025-02-20-1]) (143回閲覧)

・ 「#5936. 現代英語の従位接続詞一覧」 ([2025-07-28-1]) (136回閲覧)

・ 「#5905. ローマ字表記,ヘボン式を基本に --- 70年ぶりの方針転換へ」 ([2025-06-27-1]) (135回閲覧)

・ 「#5863. 撥音「ん」の歴史」 ([2025-05-16-1]) (131回閲覧)

・ 「#6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達」 ([2025-11-28-1]) (129回閲覧)

・ 「#5865. 撥音「ん」の理論的解説」 ([2025-05-18-1]) (129回閲覧)

・ 「#5840. 「類音牽引」 --- クワノミ,*クワツマメ,クワツバメ,ツバメ」 ([2025-04-23-1]) (123回閲覧)

・ 「#5735. 19世紀,英語がフランス語に及ぼした影響」 ([2025-01-08-1]) (119回閲覧)

・ 「#5846. 言語地理学」 ([2025-04-29-1]) (118回閲覧)

・ 「#5768. 2024年度に提出された卒業論文と修士論文の題目」 ([2025-02-10-1]) (116回閲覧)

・ 「#5864. 6月18日(水)に本が出ます! 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著)『英語語源ハンドブック』(研究社)」 ([2025-05-17-1]) (116回閲覧)

・ 「#5852. 市河三喜・松浪有(著)『古英語・中英語初歩』第2版(研究社,1986年)」 ([2025-05-05-1]) (115回閲覧)

・ 「#5928. 多義語 but」 ([2025-07-20-1]) (112回閲覧)

・ 「#5879. 時制の一致を考える」 ([2025-06-01-1]) (110回閲覧)

・ 「#5819. 開かれたクラス,閉じたクラス,品詞」 ([2025-04-02-1]) (106回閲覧)

・ 「#5792. 「言語変化の要因とそのメカニズム」 --- 『言語の事典』の1節より」 ([2025-03-06-1]) (105回閲覧)

・ 「#5803. corpse, corse, corpus, corps の4重語」 ([2025-03-17-1]) (105回閲覧)

・ 「#5855. ギリシア語由来の否定の接頭辞 a(n)- と英語の不定冠詞 a(n) の平行性」 ([2025-05-08-1]) (103回閲覧)

・ 「#5786. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- いのほた YouTube 版」 ([2025-02-28-1]) (101回閲覧)

・ 「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) (96回閲覧)

・ 「#5920. 「財産」となった一日の記録 --- ひつまぶしのタレより濃かった名古屋オフ会」 ([2025-07-12-1]) (92回閲覧)

・ 「#5777. 形容詞から名詞への品詞転換」 ([2025-02-19-1]) (91回閲覧)

・ 「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1]) (91回閲覧)

・ 「#5754. divers vs diverse」 ([2025-01-27-1]) (90回閲覧)

・ 「#5859. 「AI古英語家庭教師」の衝撃 --- ぷりっつさんの古英語独学シリーズを読んで」 ([2025-05-12-1]) (89回閲覧)

・ 「#5923. could の <l> は発音されたか? --- 『英語語源ハンドブック』の記述をめぐって」 ([2025-07-15-1]) (89回閲覧)

・ 「#5996. khelf の疋田海夢さんが Growth and Structure 連載を始めています」 ([2025-09-26-1]) (89回閲覧)

・ 「#5868. 『英語語源ハンドブック』 Amazon 新着ランキングの「英語」部門で第1位!」 ([2025-05-21-1]) (88回閲覧)

・ 「#5823. helito --- カードゲーム ito を用いた英語史の遊び」 ([2025-04-06-1]) (87回閲覧)

・ 「#5954. 「子供」を意味する古英語 bearn,現代スコットランド方言の bairn について --- ykagata さんのブログ記事より」 ([2025-08-15-1]) (86回閲覧)

・ 「#5838. 方言はこう生まれる --- 水野太貴さんによる『中央公論』の連載より」 ([2025-04-21-1]) (85回閲覧)

・ 「#5997. 「ゆる言語学ラジオ」で『英語語源ハンドブック』が紹介されました --- 人気シリーズ「ターゲット1900」回に再出演」 ([2025-09-27-1]) (85回閲覧)

・ 「#5785. フランス語に入った英単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第12弾(最終回)」 ([2025-02-27-1]) (85回閲覧)

・ 「#5747. egg の綴字の歴史」 ([2025-01-20-1]) (84回閲覧)

・ 「#5808. 英語の母音変化の傾向」 ([2025-03-22-1]) (84回閲覧)

ランキングを眺めてみますと,ある傾向が見て取れます.まず第1位の「through の 516 番目の異綴字」 ([2025-01-11-1]) は,単一の語をめぐる話題でありながら,英語史における「綴字の多様性」という現象が読者の皆さんの知的好奇心を強く惹きつけた結果といえそうです.

次に目立つのは,日本語の音声に関する記事です.「ん」の発音やその歴史に関する一連の記事が高順位に食い込んでいます.これは,英語史を相対化するために日本語を見つめ直す,という視点が読者の皆さんの間に定着してきたことを示すものかもしれません.

また,2025年は書籍出版が相次いだ年でもありました.唐澤一友・小塚良孝両氏との共著『英語語源ハンドブック』,井上逸兵氏との共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』に関係する話題が,よく読まれています.これらは heldio や YouTube 「いのほた言語学チャンネル」,さらには『ゆる言語学ラジオ』との連動企画も関連しており,メディアミックス展開が効果的だったのではないかと考えています.

学術的なトピックとしては,「品詞とは何か」や「語順」といった,基本的でありながらも歴史的に掘り下げると非常に深いテーマが,上位に含まれています.これも hellog らしいところです.「AI古英語家庭教師」のような最新技術と英語史学習を組み合わせた話題も,今の時代を反映しています.

本年も,これらの記事を入り口として,より多くの方が英語史の深淵な世界に足を踏み入れてくださることを願っています.まずは新年の学び始めとして,上記の一覧から気になる記事を読んでみてはいかがでしょうか.2026年も,hel活へのご注目とご協力のほど,よろしくお願い申し上げます.

2025-12-30 Tue

■ #6091. 「英語史小ネタ50連発」を完走しました [notice][twitter][voicy][heldio][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][eigoshikoneta50]

昨日12月29日,クリスマス・年末企画として,X(旧Twitter)アカウント @chariderryu 上で展開していた「英語史小ネタ50連発」を完走することができました.当初は25日のクリスマスまでに完結させる予定で進めておりましたが,途中で X (旧 Twitter) の API トラブルや私自身の操作ミスなどもあり,急遽「年末企画」へと仕切り直しての完走となりました.

数日間,投稿が滞ったり不規則になったりとご心配をおかけしましたが,温かく見守ってくださった読者・リスナーの皆様,そしてスポンサーとして全面的にバックアップしてくださった研究社に,この場を借りて厚く御礼申し上げます.

今回の企画は,単に小ネタを披露するだけではなく,拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』の第10刷重版を記念したプレゼント企画も兼ねております.同書が2桁の増刷を重ねることができましたのも,ひとえに皆様の応援のおかげです.

プレゼントの応募方法は,公開された小ネタに対し,X 上で「引用リポスト」の形でコメントをいただくというものです.「おもしろい」引用リポストをくださった方の中から,私の独断と偏見で3名を選定し,年明けに研究社より第10刷を直送させていただきます.

この「おもしろい」には,funny, interesting, illuminating などの多義的な意味を込めています.引用リポストの締め切りは,明日12月31日の大晦日の夜までといたします.まだ時間はありますので,今からでも50個のネタをざっと振り返り,ぜひ引用リポストする形でご応募ください.

今回の50連発では,スペリング,語彙,意味変化,統語論など,英語史の多岐にわたる分野をカバーするよう努めました.例えば,反響の大きかったものとしては以下のような小ネタがありました.

・ 「04. English はメチャクチャ変な綴字」

・ 「06. なぜ new something ではなく something new なの?」

・ 「11. なぜ go の過去形は | went なの?」

・ 「16. 英語と最も近い言語は?」

・ 「37. silly は「幸せ」だった?」

各投稿のスレッドには,より深く学びたい方のために,拙著の関連章の紹介や heldio へのリンクも添えてあります.年末年始の隙間時間に,英語史の広大な海を少しずつ回遊していただければ幸いです.

なお,本企画の最終盤の案内については,昨日の heldio でも「#1674. 年末企画「英語史小ネタ50連発」の引用リポストは大晦日まで受け付けます」として配信しておりますので,あわせてお聴きください.

新年には,この50連発の振り返り放送なども予定しております.2025年も,引き続き hellog, heldio, そして X アカウントでの発信にご注目いただければと思います.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-29 Mon

■ #6090. ウェブ月刊誌 Helvillian の2026年1月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

昨日12月28日,1年の締めくくりに相応しい,待望の最新号が届きました! helwa メンバーによる1ヶ月の熱いhel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』第15号(2026年1月号)が公開されました.

編集委員の皆さん,今回はとりわけ年末のお忙しいなかでの編集作業,本当にお疲れ様でした.ついに通算15号.一過性の勢いによる雑誌制作ではなく,1つの文化としてこの雑誌が定着してきたことに深い敬意と驚きを禁じ得ません.今年は英語史の楽しさを広める発信基地として,Helvillian にはおおいに活躍していただきました.

それでは,新春号の豪華ラインナップを紹介していきましょう.

【 特集「旅(後編)」:さらに広がる英語史の地平 】

先月号から続く特集「旅」ですが,後編も負けず劣らずの充実ぶりです.ari さんは,フィッツジェラルドや肺炎をキーワードに,私的な回想と文学を交えた重厚なエッセイを寄せてくれました.川上さんは,「旅」の縁語である fare の歴史を紐解いています.みーさんは Route 66 の旅日記を前後編の圧倒的なボリュームで展開してくださいました(表紙画像もみーさんの車旅からのご提供です).さらに umisio さんによる「旅をする人・しない人」というメタ的な視点からの考察もあり,英語史の枠組みを超えた「移動と言語と人間」のドラマが描き出されています.

【 深化する連載陣と多才な寄稿者たち 】

り~みんさんによる「「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」に便乗して眺めるスウェーデン語」では each に注目しています.川上さんの「やってます通信」も堅調です.lacolaco さんの「英語語源辞典通読ノート」も D の項に分け入っています.

みーさんの「教室便り」のシリーズに続き,今回の新機軸として「こじこじ先生」による Sora (生成AI)を活用した動画も見所です.助動詞や慣用句の解説が,洋画の1シーンとして学べます.Grace さんによる近著紹介記事は,英語史界隈で注目の藤井香子(著)『古英語への扉』(大修館書店,2025年)についてです.佐久間さん(無職さん)による「シェークスピアにみる英国での外科医の地位」は,当時の社会史を考察するエッセイです.英語史の学習を強力にバックアップする記事が目立ちますね.

さらに,安定感のあるレギュラー執筆陣の記事が続きます.ari さんはスコットランド紙幣の話題から book の綴りの謎まで八面六臂の活躍を見せ,mozhi gengo さんのマルチリンガルな連載では「Srpsko-Hrvatski Jezik」シリーズが第10回に読んでいます.umisio さんの「国語の教科書」をめぐる鋭い論考や,私の五島列島上陸をめぐるドキュメント風の記事など,どこを切り取っても「おいしい」内容となっています.

【 熱い! helwa の活動報告 】

そして Grace さんによる「Helwa のあゆみ/活動報告」へと続きます.この1ヶ月のhel活の濃密さには目を見張るものがあります.まずは11月29日と12月20日に開催された「北千住オフ会」.taku さん提供の会場にて,飲食を交えつつ熱い議論が展開された旨が報告されています.特に12月は忘年会も兼ねて多くのヘルメイトがオフ会に集結し,「どのように helwa にたどり着いたのか?」のような原点を振り返る会となりました.

12月7日の「B&C超精読会」にも言及があります.英語史の古典的名著 Baugh and Cable を,有志で超精読しようという試み.この「超」に込められたテキストへの向き合い方は,英文の読み方を根本から変えてしまうポテンシャルを秘めています.住む場所も職業も違えど英語(史)の学びという縁で結ばれた仲間たちが楽しげに活動している様子は,hel活の理想形です.

今号も,表紙担当の Galois さん,目次作成の Lilimi さんを始め,Grace さん,umisio さんという編集委員カルテットの尽力により,最高の号が完成しました.編集者の皆さん,寄稿者の皆さん,あらためましてありがとうございました.

この年末年始を機会として,hellog 読者の皆さんも,このhel活コミュニティに加わってみませんか? 興味を持たれた方は,ぜひプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」 の扉を開いてみてください.毎週火・木・土の午後6時に,heldio と変わらぬ熱量でお届けしています.

2025-12-27 Sat

■ #6088. 英語史小ネタ50連発 --- トラブルの真相と「年末企画」への転換 [notice][twitter][voicy][heldio][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][eigoshikoneta50]

こんにちは,堀田隆一です.先日より開始しました「英語史小ネタ50連発」企画ですが,開始早々に X (Twitter) の投稿がストップしてしまい,皆様にはご心配をおかけしました.また,楽しみにしてくださっていた方々には,水を差す形となってしまい申し訳ありません.本日は,その「トラブルの真相」を正直に(いささか恥を忍んで)告白するとともに,そこから転じて決定した,年末に向けた新たなスケジュールの案内をさせていただきたいと思います.

事の真相は,12月21日の企画開始直後に遡ります.意気揚々とスタートしたものの,すぐに X の API 制限がかかってしまいました.多くの方は「短時間に投稿しすぎたのかな?」と思われたかもしれません.確かに投稿数は多かったのですが,根本的な原因は,実は私の「挙動不審」な操作にあったようです.

今回の企画にあたり,効率化のために半自動投稿スクリプトを準備していました.文明の利器を活用しようとしたわけです.ところが,手動で「テスト投稿」をするつもりが,誤ってスクリプトを走らせてしまい,「本番投稿」として世に放ってしまいました.滞在中のニュージーランドと日本との4時間の時差も,誤作動に関与していたようです.それに気づいた私は,「いけない,まだ時間じゃない!」と慌てて次々に削除.しかし,この連続削除行為もどうやら「挙動不審」と判定されてしまったようなのです.AI や自動化でスマートに運営しようとした結果,最もアナログな「人間のパニック」によって足元を掬われるという,なんとも情けないオチでした.

しかし,この強制停止期間のおかげで,少し冷静に考える時間を得られました.英語には a blessing in disguise (変装した祝福=怪我の功名)という表現がありますが,まさに今回の件はそれかもしれません.当初の予定では,クリスマスまでの数日で50個もの小ネタを連発する計画でした.ですが,これでは読者の皆様にとっても情報の洪水となり,1つつひとつのネタを味わう余裕がなかったかもしれません.消化不良を起こしかねないペースでした.

そこで,このトラブルを好機と捉え,スケジュールを大幅に見直すことにしました.「年末企画」です.「クリスマス企画」としては一旦幕を下ろし,クリスマス前後から12月29日(月)までの期間,年末の足音とともにじっくりと英語史の小ネタをお届けします.

そして,もっとも大切なお知らせですが,「プレゼント企画」そのものはもちろん生きています! 研究社さんの公認をいただいているこの企画,賞品は拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)の最新第10刷です.応募方法は,X での企画投稿に対して,コメント付きの「引用リポスト」をしていただくだけです.事後にもっともおもしろいコメントを投稿くださった3名を私が選ばせていただき,年明けに個々にご連絡させていただきます.最終的には研究社より第10刷を直送させていただく予定です.

期間が延びた分,皆様にとっては,じっくりとネタを選んで,おもしろいコメントを考えるチャンスが増えたともいえます.ぜひ奮ってご応募ください.

私のドタバタ劇から始まった今回の騒動ですが,結果として,年末まで皆様と英語史の話題で伴走できることになりました.昨日27日はある程度うまく投稿できました.本日28日も無事に投稿できるよう祈っています.

本記事と同趣旨の音声配信を,昨日の heldio 配信回「#1671. クリスマス企画から年末企画への転換について --- XのAPI制限事件の犯人は「私」でした(笑)」でお届けしました.ぜひそちらの配信回もお聴きいただければ.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-23 Tue

■ #6084. 『英語語源ハンドブック』の索引の歩き方 [hee][notice][helquiz][kenkyusha][note][helkatsu][link]

先日の記事「#6075. 『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)が公開されています」 ([2025-12-14-1]) でお知らせした通り,研究社のウェブサイトにて『英語語源ハンドブック』の索引データ(Excel および PDF)が無料公開されています.2週間ほどまえの公開以来,多くの英語学習者や先生方にダウンロードしていただいているようです.

この索引の使い方ですが,単に「あの単語はどこに載っているかな?」と検索するために使うだけではもったいないのです.とりわけ Excel 版のデータは,並べ替えたり,フィルタをかけたりすることで,本書の(いな英語語源の)隠れた構造や,著者陣すら気づいていなかった意外な事実をあぶり出すことができる優れものです.単なる検索ツールというよりは,それ自体が探索可能な「英語語源のデータベース」と捉えることができます.

ここ数日,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,この索引データを題材として,担当編集者さんや私自身がいかにそれを使って遊べるか,学べるか,というトピックを集中的に取り上げてきました.索引の公開を記念して,「索引の歩き方」をいくつか紹介したいと思います.

まず,手始めに「日本語索引」を眺めてみましょう.通常,語源辞典の索引といえば英単語が並んでいるものですが,今回の追加資料には日本語の項目もリストアップされています.パラパラと見ていると,「なぜこの単語が?」という不思議な日本語に出くわします.例えば「ファミリーマート」.英語語源の本になぜコンビニ名が登場するのでしょうか.その謎については,以下の放送回で語っています.

・ 「#1660. ファミリーマートと摩訶不思議 --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/15)

次に,Excel ならではの機能である「並べ替え」や「カウント」を活用してみましょう.「英語索引」のデータを分析してみると,本書の中で最も頻繁に言及されている英単語(見出し語としてではなく,解説の中で引き合いに出されている単語)が何であるかが分かります.1位はどんな単語なのか,予想してから聴いてみてください.

・ 「#1661. 言及数トップの英単語はアレ! --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/16)

また,データをページ順にソートし直してみるのも一興です.アルファベット順(辞書順)から解放され,本書内での掲載順に単語を並べ替えてみると,本書の構成や,執筆陣がどのあたりでどのような語群に熱を上げていたか(?)が透けて見えてきます.

・ 「#1662. ページ順にソートして見えてくるもの --- 語源ハンドブック索引より」 (2025/12/17)

さらに,今回の索引作成を担当された研究社の編集者さんから,索引データに基づいた「語源クイズ」が出題されています.索引作成者だからこそ気づくことのできた,マニアックかつ興味深い視点からのクイズです.

・ 「#1663. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (1)」 (2025/12/18)

・ 「#1664. 『英語語源ハンドブック』の担当編集者より語源クイズ (2)」 (2025/12/19)

このように,たかが索引,されど索引です.データとして手元にあることで,書籍本体とはまた違った角度から英語語源の世界を楽しむことができます.

まだ入手されていない方は,ぜひ『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)のダウンロードページよりファイルをダウンロードしていただき,データをいじり倒してみてください.きっと独自の発見があるはずです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-21 Sun

■ #6082. おかげさまで『はじめての英語史』が10刷となりました [notice][voicy][heldio][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][hel_education]

本日は1つご報告させていただきます.2016年に研究社より刊行された拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』が,このたび増刷され,第10刷となりました.刊行から10年近くが経過しようとしていますが,長く読み継がれていることに,著者として深く感謝申し上げます.本書は,英語学習者や大学生・大学院生はもちろん,言葉の歴史に関心を持つ一般の方々にも広く読んでいただきたいという思いで執筆したものです.英語という言語が抱える数々の「なぜ」 --- 綴字と発音の不規則な関係,文法の謎など --- を,歴史的な視点から解き明かす入門書として,これまで多くの大学の授業などでも採用していただきました.

今回の増刷を機に,改めて本書の「コンパニオン・サイト」についてご紹介したいと思います.実はこの本には,紙面の都合で載せきれなかった情報を補完するための特設ページが研究社公式サイト上に存在します.ここには本書の各章に関連するリンク集や正誤表などが置かれています.

ただし,このコンパニオン・サイトは,単なるリンク集にとどまりません.実は,刊行当時,本書と関連づけた連載「現代英語を英語史の視点から考える」を月に1度のペースで執筆し,同サイト上で公開していました(今もアーカイヴとして残っているので,お読みになれます).この連載記事は,私が当時かなりの熱量を込めて執筆したもので,書籍本体に勝るとも劣らない密度と情報量をもっていると思います.『はじめての英語史』が入門編であるとすれば,こちらの連載記事は,より深く英語史の森へと踏み込むための応用編ともいえます.

もともと『はじめての英語史』自体が,今お読みいただいているこの hellog の記事をベースに再構成された部分が多いのですが,紙幅の制約上,泣く泣くカットした話題や,より専門的な議論が,その連載記事(や hellog 記事群)に残されています.したがって,本書を読み進めながら,該当する箇所のコンパニオン・サイトを参照し,さらにそこからリンクされているブログ記事や,上記の連載記事へと飛ぶことで,立体的かつ重層的に英語史を学ぶことができます.この連載記事は現在でも無料で公開されていますので,まだご覧になったことがない方は,ぜひ一度訪れてみてください.

英語史の裾野を広げる出版活動としては,本書の第10刷のほかにも,今年の6月18日には英語史研究者仲間との共著になる『英語語源ハンドブック』(研究社)を,そして10月15日には同僚の井上逸兵さんとの共著になる『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)を上梓しました.後者は,YouTube 「いのほた言語学チャンネル」から生まれた書籍であり,電子書籍版もリリースされたばかりです.まさにメディアミックス! これらの新しい書籍と合わせて,10刷までたどり着いたロングセラー『はじめての英語史』も,ご愛顧いただければ幸いです.

昨朝の heldio でも,この第10刷のニュースとコンパニオン・サイトについてご案内しました.「#1665. 拙著『はじめての英語史』の10刷が出ています --- コンパニオンサイトもどうぞ」を,ぜひお聴きください.

英語史の面白さをより多くの方に伝え,知的好奇心を刺激する「英語史をお茶の間に」の活動を,ブログ,ラジオ,YouTube,書籍等を通じて,これからも続けていきたいと思います.今後ともご協力と応援のほど,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2025-12-15 Mon

■ #6076. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第8回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][etymology][old_norse][loan_word][borrowing][link][hel_education]

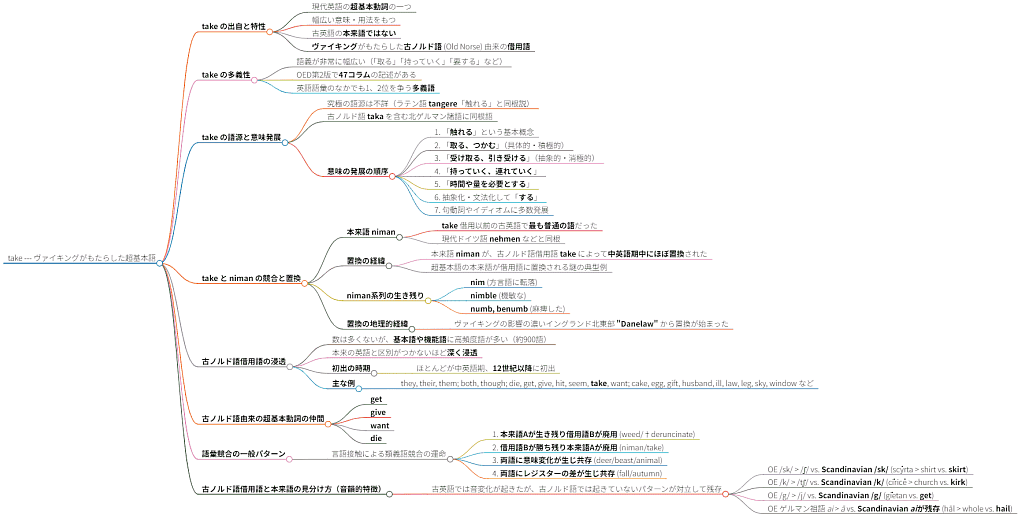

11月29日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第8回が,秋期クールの第2回として開講されました.テーマは「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」です.

英語学習の初期段階で出会う超基本語でありながら,あまりに多義で使いこなすのが難しい動詞 take.前回の朝カル講座では,この単語に注目し,その驚くべき歴史を紹介しました.英語本来語ではなく古ノルド語からの借用語であるという事実だけでも驚きですが,古英語で「取る」を意味した niman がいかにして置き換えられていったのか,またその化石的な生き残りの単語についてもたっぷり語りました.

この講座の前後に,take をめぐる様々な話題が hellog/heldio で取り上げられましたので,一覧しておきます.

・ hellog 「#6053. 11月29日(土),朝カル講座の秋期クール第2回「take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」が開講されます」 ([2025-11-22-1])

・ hellog 「#6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達」 ([2025-11-28-1])

・ hellog 「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1])

・ hellog 「#6065. Take an umbrella with you. の with you に見られる空間関係明示機能」 ([2025-12-04-1])

・ hellog 「#6066.take の多義性」 ([2025-12-05-1])

・ heldio 「#1640. 11月29日の朝カル講座は take --- ヴァイキングがもたらした超基本語」 (2025/11/25)

・ heldio 「#1648. Take an umbrella with you. の wity you ってなぜ必要なんですか? --- 中学生からの素朴な疑問」 (2025/12/03)

・ heldio 「#1651. numb と nimble --- take に駆逐された niman の化石的生き残り」 (2025/12/06)

・ heldio 「#1652. 「Take an umbrella with you. の with you の謎」への反応をご紹介」 (2025/12/07)

・ heldio 「#1653. Take an umbrella with you. の with you のもう1つの役割」 (2025/12/08)

・ mond 「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」]]

さて,この朝カル講座第8回の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第7回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

・ 「#6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました」 ([2025-10-01-1])

・ 「#6041. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第7回「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-11-10-1])

シリーズの次回,第9回は,12月20日(土)に「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」と題して開講されます.開講形式は引き続きオンラインのみで,開講時間は 15:30--17:00 です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-12-14 Sun

■ #6075.『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)が公開されています [hee][notice][helquiz][kenkyusha][note][youtube][helshort][helkatsu]

『英語語源ハンドブック』が刊行されて半年が経ちました.おかげさまですでに3重版が出ており,ご好評いただいています.本書はJACETの基本1000語をアルファベット順に見出しとして立て,その単語から広がる語源や英語史の世界を楽しんでいただくという趣旨の書籍で,英語学習者や,とりわけ英語教員に,広くお読みいただいています.

刊行当初より,読者の方々から本書で言及されている英単語・表現を一覧にした索引が欲しいとのリクエストをいただいていました.紙幅の都合により書籍本体には収録できなかったのですが,多くのリクエストを受け,このたび研究社の編集の方々がその索引を作成し,公式HPからデジタル資料として提供されました.無料でDL可能ですので,ぜひこちらの『英語語源ハンドブック』追加資料(索引)のダウンロードページにアクセスし,入手していただければと思います.

公開されているファイルは圧縮ファイルで,なかには索引のExcel版とPDF版のファイルが含まれています.「英語索引」のほか,なんと「日本語索引」が付いていることにご注目ください.

1. 英語索引:本書で言及されている全4083の単語・表現を網羅し,掲載ページと検索補助(意味など)が付されているもの

2. 日本語索引:本文解説内で触れられている主要な日本語項目と,その掲載ページが付されているもの

ぜひ特定の単語が言及されているページを素早く検索したり,あるいは語彙データを分析したりと,書籍とあわせて多目的にご活用いただければ幸いです.

なお,今回公開されたデータを眺めていると,単なる索引にとどまらない「意外な発見」がいくつかありました.特に「日本語索引」の方には,語源の本らしからぬ不思議な単語も紛れ込んでいるようです.例えば「博多どんたく」.なぜ英語語源と関係あるのかと不思議に思うかもしれませんね.これを紹介するショート動画を作ってみましたので,ぜひご覧ください.

今回の索引公開と合わせて,研究社公式の研究社 note にて,『英語語源ハンドブック』の担当編集者さんによる「英語語源クイズ」も公開されていますので,ぜひそちらも訪れてみてください.

また,本書と関連する公式情報として「#5969. 『英語語源ハンドブック』重版に伴う正誤表の公開」 ([2025-08-30-1]) もご覧ください.

引き続き『英語語源ハンドブック』のご愛用のほど,よろしくお願いいたします.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-11 Thu

■ #6072. 12月20日(土),朝カル講座の秋期クール第3回「one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」が開講されます [asacul][notice][one][numeral][indefinite_pronoun][kdee][hee][etymology][lexicology][spelling_pronunciation_gap][hel_education][helkatsu][prop_word][pronoun]

今年度,毎月1度の朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座「歴史上もっとも不思議な英単語」シリーズも,これまで順調に進んでいます.来週末の12月20日(土),年内では最後となる,秋期クールの第3回(今年度通算第9回)が開講される予定です.今回は,一見すると何の変哲もない one という単語に注目します.

ただの数詞にすぎない,といえばそうなのですが,実はただものではありません.

・ one の綴字と発音の乖離

・ 不定冠詞 a/an への発達

・ 語源的関連語 any, alone, atone, only, other, none, no

・ 複合語 someone, anyone no one

・ 1つなのに複数形 ones がある?

・ 「屈折形」の one's, oneself

・ 代名詞としての one

・ 支柱語としての one

・ one of . . . の語法

one が数詞から尋常ならざる発達を遂げ,問題がありすぎる語へと変質してきたらしいことが見て取れるのではないでしょうか.むしろ卑近で高頻度で当たり前の単語だからこそ,様々な用法を生み出してきたといえます.講座では,この小さくも大きな語彙項目に,英語史の観点から90分じっくり向き合います.

講座への参加方法は,前回同様にオンライン参加のみとなっています.リアルタイムでのご参加のほか,2週間の見逃し配信サービスもありますので,ご都合のよい方法でご受講ください.開講時間は 15:30--17:00 です.講座と申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

(以下,後記:2025/12/13(Sat)))

本講座の予告については heldio にて「「#1658. 12月20日の朝カル講座は one --- 単なる数から様々な用法へ広がった語」」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-12-10 Wed

■ #6071. 「いのほた」で no に関する回が多く視聴されています [inohota][inoueippei][notice][youtube][negative][negation][etymology][article][sobokunagimon]

12月7日(日)の YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の話題は「#391. おなじ no でも元々ちがうことば --- no money の no と No, I don't. の no」でした.3週間ほど前の「#387. 英語にはなぜ冠詞があるの?日本語には冠詞がないが,英語の冠詞の役割と似ているのは日本語のあれ」が思いのほか人気回となった(1.45万回視聴)ので,冠詞 (article) の話題の続編というつもりで話しを始めたのですが,地続きのトピックとして no に言及したところ,井上さんがむしろそちらにスポットライトを当て,今回のタイトルとサムネになった次第です.結果として,今回も多くの方々に視聴していただき,良かったです.皆さん,ありがとうございます.

前回の冠詞回でも話したのですが,不定冠詞 a/an は,もともと数詞の one に由来しているので,その本質は存在標示にあるとみなせます.これに対して,否定語の no の本質は,まさに不在標示です.a/an と no は,ある意味で対極にあるものととらえられます.存在するのかしないのか,1か0か,という軸で,不定冠詞と no を眺めてみる視点です.

この観点から見ると,英文法で習う few と a few の意味の違いも理解できます.few は元来 many の対義語であり,「多くない」という否定的な意味合いが強い語です.しかし,これに存在標示の a をつけてみるとどうなるでしょうか.「ないわけではないが,多くはない」という few の否定に傾いた意味に,a が「少ないながらも存在はしている」という肯定的なニュアンスを付け加え,結果として「少しはある」へと意味が調整される,と解釈できるわけです.

さて,この a/an と no の対立構造も奥深いテーマなのですが,今回の動画で視聴者の皆さんが最も驚きをもって受け止めたのは,タイトルにもある通り,2つの no が別語源だった,という事実ではないでしょうか.現代英語では,形容詞として使われる no と,副詞として使われる no が,たまたま同じ綴字・発音になっていますが,実は歴史的なルーツは異なるものなのです.

普段何気なく使っている単語でも,そのルーツをたどると,驚くような歴史が隠されているものです.皆さんもこの不思議な no の歴史を,ぜひ YouTube の動画で確認してみてください.言語学的な知的好奇心を刺激されること請け合いです.また,冠詞や否定というテーマは,情報構造や会話分析にもつながる非常に大きな問題ですので,今後も多角的に掘り下げていきたいと考えています.

2025-12-07 Sun

■ #6068. 先月,mond で9つの問いに回答しました [mond][sobokunagimon][notice]

11月は,知識共有プラットフォーム mond に寄せられた「英語に関する素朴な疑問」の計9件に英語史・英語学の観点から回答しました.いつものように素朴であるからこその難題も多かったのですが,回答を考えたり書いたりしながら,私自身の意見もまとまってくるので,貴重な機会です.質問をお寄せいただいた方々,ありがとうございます.

以下に時間順に9つの問いと,対応する mond の問答へのリンクを張ります.日曜日の読み物としてどうぞ.

1. 現在完了についての質問です.have gone to は go to から派生されたのだと思うのですが,have been to は「be 動詞 to 場所」では使えないですよね.「be 動詞 to 場所」はダメなのに「have been to 場所」は使えるのはなぜですか? 例文:○I have been to Tokyo. ×I am to Tokyo.

2. few と little は a を前に置くと肯定で,無いと否定の意味になるのはどういう仕組みですか.また,little は修飾する名詞が不可算の場合に使うのに不定冠詞を置くことができるのはなぜですか.

3. 等位接続で結ぶとき,二人称と三人称ではどちらが先行するのですか.また一人称を最後に置かないといけない理由は何ですか.例:he and I(I は最後に置く)

4. sensible は『分別がある』『賢明だ』という意味ですが,接頭辞 in を付した insensible は『分別がない』『馬鹿』のような反対の意味ではなく,『感覚がない』『鈍感』という意味になってしまいます.また反対にみると insensible から in を除いた sensible は『敏感』となりそうですがそうではありません.(in)flammable の場合とは違い,一応は in が否定の機能を持っていますが対義語にはなっていません.この食い違いはどのように生じたのですか.

5. 語順に関する疑問です.かつては格変化があったため,語順がある程度自由であったことは理解できるのですが格変化がなくなり,なぜ SVO になったのでしょうか.SOV や OVS などでもよくないか思ってしまいます.つまり,語順を固定することが目的であって SVO である必要はなかったのではないでしょうか.

6. なぜ形容詞は代名詞 (she, it, mine…) を修飾できないんですか?

7. public は「大衆の~」「公共の~」「公立の~」「公的」という意味ですがどうして public school は「私立学校」を表すのですか.

8. 英語の前置詞には分離から所有の意味に転じた of や対立から付帯の意味に転じた with など本来の意味とは異なった,というよりむしろ真逆のような使われ方をするようになったものがありますが,これはなぜなのでしょうか?

9. 以前,中学生に英語を教えたとき,こーゆう質問されました.「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」確かに,Take an umbrella. だけでも通じるので,with NP は別にいらないんじゃないかと思ってしまいます.

とりわけ最後の9問目の問答は,本ブログでも何度か言及してきた通り,大反響をいただきましたので,ぜひお読みください.

12月も,なるべく定期的に回答していければと思っています.

2025-12-06 Sat

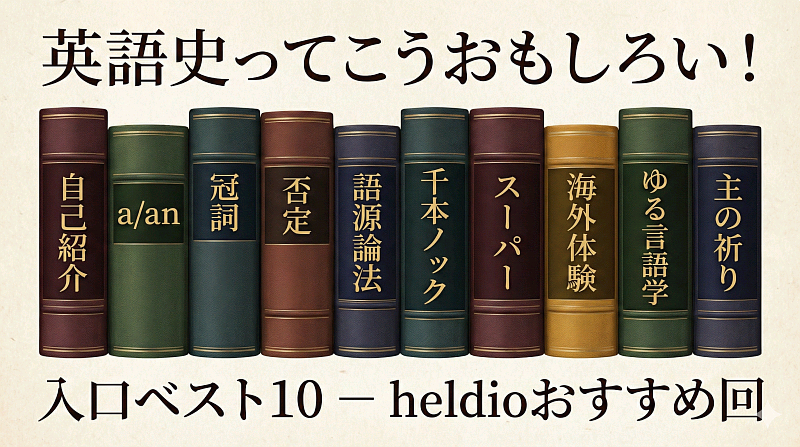

■ #6067. 英語史ってこうおもしろい! --- heldio 入口ベスト10のプレイリスト [notice][heldio][sobokunagimon][helkatsu]

英語史のおもしろさは「知識の積み上げ」ではなく,ふだん当たり前に使っている英語の謎が,歴史という視点でスッと解けてしまうところにあります.Voicy で毎日配信している「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」も,この英語史の楽しさをどう伝えるかを軸に4年半ほど続けてきました.

ここ数週間,新規リスナーさんが増えてきていますので,本記事では初めて heldio に,そして英語史に触れる方のために「入口として最強の配信回10本」を物語のように楽しめる順番でご紹介します.

1. 自己紹介

・ 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」

まず heldio とそのパーソナリティを知っていただくための1本.配信者である私,堀田隆一(ほったりゅういち)の自己紹介と,その「hel活」(英語史をお茶の間に届ける活動)についてお話しします.

2. いきなり「英語に関する素朴な疑問」が解ける体験

・ 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

「英語に関する素朴な疑問」は,歴史を通せば一瞬で解けることが多いです.英語史の醍醐味をもっとも端的に味わえる回です.heldio 最初の配信回でありながら,いまも新規リスナーの入口としてよく聴かれています.

3. 語法の謎と英語史

・ 「#1643. なぜ He turned linguist. では無冠詞なの? --- umisio さんからの冠詞の疑問」

リスナーさんから寄せられた冠詞の用法という現代英語の疑問について考えています.He turned linguist. の無冠詞がなぜ許されるのか.実は未解決なのですが,それだけに余計におもしろい,最近の人気回です.

4. 学習のモヤモヤを歴史で整理する

・ 「#1606. don't have to と must not の違いは結局…? --- 「英語史ライヴ2025」の懇親会2次会にて」

学校でもよく話題になる don't have to と must not の違い.意味上の違いだけでなく,その背後にある発想や歴史も視野に入れてみると,学習者のモヤモヤが少し整理されてきます.宴席にて,皆でガヤガヤと自由に議論しています.これこそ人生の豊かな時間!

5. 「語源」の正しい使い方を考える

・ 「#1514. 語源論法に要注意」

語源にまつわる様々な俗説,いわゆる「語源論法」には,落とし穴があります.語源そのものを盲信してしまう危うさと,英語史・語源の知識をどう使えば建設的なのかを考える回です.英語史のあるべき「利用法」を一緒に考えてみませんか?

6. 素朴な疑問を一気に浴びる

・ 「#1576. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より」

短い疑問がテンポよく続く,はじめての方にも聴きやすい人気シリーズのうちの1回.英語には「なぜ?」がこんなにあるのだと気づかされます.イベント「英語史ライヴ2025」とも連動した,にぎやかな1本です.

7. 語彙と文化のつながりを味わう

・ 「#43. スーパーマーケットとハイパーマーケット」

「スーパー」「ハイパー」という日本語の感覚と,英語の supermarket/hypermarket についての回.どこの言語から入ってきた単語なのかによってその単語の格付けが変わる様を,軽快に味わえるエピソードです.heldio 初期の回ながら,不思議とずっと人気を保っています.

8. 英語観と社会の変化を振り返る

・ 「#1613. この30年間で海外体験はこう変わった」

留学・海外旅行・海外生活の「ハードル」は,この30年でどう変わってきたのか.英語学習と社会環境の変化を俯瞰しながら,英語観・言語観の変化にも目を向けるエピソードです.目下,私が滞在中のニュージーランドからお届けしている最近の回です.

9. 言語仲間とのコラボで広がる世界

・ 「#1580. 「ゆる言語学ラジオ」『ターゲット1900』回にお邪魔してきました」

人気番組「ゆる言語学ラジオ」に出演させていただいた折りのフォローアップのエピソード.他メディアとのやりとりを通じて,英語史の話題が深掘りされていく様子を垣間見ることができると思います.heldio に新しく来られた方の入口としてもよく聴かれている1本です.

10. 英語史の「地層」を一気に聴き比べる

・ 「#499. 「主の祈り」を4時代の英語でそれぞれ読み上げます」

古英語から現代英語までの「地層」が,一度に耳で体感できる回です.同じ「主の祈り」でも,時代によって発音も綴字も語彙も大きく異なります.最後にこの回を聴くと,英語史の大きな流れが感じられるのではないでしょうか?

英語史の魅力は,一言でいえば,英語をめぐる世界が,立体的に見えはじめる感覚を得られる点にあります.上の10本は,そうした「見え方の変化」を最短距離で体験できるように並べてみました.

英語に興味のある方,言語に関心のある方,あるいはただ英語の見え方を少し変えてみたい方にも,ぜひ聴いていただければ幸いです.

2025-12-04 Thu

■ #6065. Take an umbrella with you. の with you に見られる空間関係明示機能 [notice][sobokunagimon][collocation][polysemy][semantics][mond][helkatsu][aspect][preposition][reflexive_pronoun][personal_pronoun][aspect]

先日の記事「#6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響」 ([2025-12-01-1]) と,それに先立つ mond での回答を受けて,この with you の役割について,さらに考察を深めてみる.

先の回答では,前置詞句 with you が,多義語 take の語義を限定する役割を担っていると解説した.この前置詞句の存在により, take が単なる「取る」ではなく「持っていく」を意味することが確定する.もちろん文脈によっても同様の役割は果たされ得るのだが,直接言語的に果たされるのであれば,それはそれで望ましいことだ.フレーズの意味は,構成要素の意味の単純な足し算で決まるというよりも,構成要素相互の共起 (collocation) それ自体によって定まる,と考えられる.これは,構造言語学的にも認知言語学的にも認められてきた捉え方だ.

さて,with you の役割は,上述の意味限定機能に尽きるだろうか.反響コメントを受けて改めて考えてみると,他にもありそうである.1つ考えたのは「空間関係明示機能」とでも名付けるべき機能だ.Take an umbrella with me. の類例,すなわち「前置詞+人称代名詞(再帰的)」を伴う他の文例を考えてみよう.例文は Quirk et al. を参照した過去の hellog 記事「#2322. I have no money with me. の me」 ([2015-09-05-1]) より再掲する.

(1) He looked about him.

(2) She pushed the cart in front of her.

(3) She liked having her grandchildren around her.

(4) They carried some food with them.

(5) Have you any money on you?

(6) We have the whole day before us.

(7) She had her fiancé beside her.

いくつかの例では,動詞の意味を限定する機能が発動されていると解釈できるが,多くの例で際立つのは,主語と目的語の指示対象各々の相対的な空間関係が明示・強調されていることだ.(6) については,その応用で時間関係にも同構文が用いられていると解せる.(1) の場合でいえば,空間関係が above him でも behind him でもなく about him なのだという,対比に近い強調の気味が感じられる.

関連してこの構文に特徴的な点は,前置詞句内の強勢は前置詞そのものに落ち,人称代名詞には落ちないことだ.つまり,表出していない他の前置詞との対比が意識されている,と考えられるのではないか.このことは,"Pat felt a sinking sensation inside (her)." のように人称代名詞が表出すらしないケースがあることからも疑われる.

Take an umbrella with you. の with you の問題に戻ると,先の意味限定機能の解釈によれば,「取る」だけでなく「取って,さらに携帯していく」という語義へ絞り込まれるというのがポイントだった.これは広い意味で動作のアスペクトに関する差異を生み出すとも解釈でき,今回新たに提案した空間関係記述機能とも無関係ではなさそうだ.むしろ,物理的な動作のアスペクトは,空間関係と密接な関係にあるはずだ.その点で,両機能は独立した別々の機能というよりは,連続体と捉える方がよいのかもしれない.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2025-12-03 Wed

■ #6064. 「いのほた言語学チャンネル」で言語変化における「見えざる手」仮説を解説しました [notice][invisible_hand][language_change][causation][link]

11月30日(日)に公開された「いのほた言語学チャンネル」の最新回で「#390. 言語はなぜ変化するのかにもいろいろ説があるが,この仮説,納得!?」をお届けしました.hellog でもたびたび取り上げてきた,言語変化に関する「見えざる手」仮説 (invisible_hand theory) について導入した回となります.

皆さん,高速道路などで事故も工事もないのに発生する「謎の渋滞」に巻き込まれたことがあるかと思います.英語ではこれを traffic jam out of nowhere と呼ぶのですが,実はこの現象と言語変化のメカニズムには,驚くべき共通点があるのです.

動画では,この理論を提唱した Rudi Keller の考えに基づき,まずはこの交通渋滞の例え話から解説を始めています.先頭の車がふとした拍子に少し減速すると,後続車は衝突を避けるために安全マージンをとって,前の車よりも少し強めにブレーキを踏みます.これが後ろへ後ろへと連鎖していくとどうなるか.最終的には完全停止し,その後続車の一群は渋滞にはまる,という誰も望んでいなかった結果が生まれてしまうのです.

ここで重要なのは,ドライバーの誰も「渋滞を作ってやろう」などとは考えていないという点です.1人ひとりは安全に走りたいという合理的な動機で行動しているだけにもかかわらず,小さな行動が集団的に蓄積すると,個人の意図とはかけ離れて,渋滞という社会的な現象が引き起こされてしまいます.この「ミクロな個人の意図」と「マクロな全体の結果」の間にあるパラドックスこそが,「見えざる手」と呼ばれるものの正体です.

そして,これは言語の変化にもそのまま当てはまります.私たちも普段,「日本語の文法を変えてやろう」とか「英語の発音を歴史に残るように変化させよう」などという意図をもって言語を使用しているわけではありません.ただ,目の前の相手にうまく伝えたい,あるいは少し楽に発音したいなどとと思いつつ,日々の言葉を発しているだけです.しかし,そうした無意識の微調整の機会が積み重なり,多くの人々に伝播していくと,数十年,数百年というスパンで見たときに,大きな言語変化となって現われるのです.

動画内では,井上さんとの対話を通じて,この意図せざる結果がいかにして生じるのか,一見するとブラックボックス的な「見えざる手」の仕組みについてお話ししています.

アダム・スミスが経済学で説いた「神の見えざる手」が,まさか言語学に応用できるとは,と意外に思われるかもしれません.しかし,言語変化を説明する1つの有力な仮説ですので,ぜひ動画本編でそのロジックを楽しんでいただければと思います.

なお,このテーマについては hellog の過去記事でもたびたび取り上げてきました.動画を観て,もう少し理論的な背景を知りたいと思われた方は,ぜひ invisible_hand のタグの付いた記事群,そのなかでもとりわけ以下の記事を合わせてお読みいただければ.

・ 「#8. 交通渋滞と言語変化」 ([2009-05-07-1])

・ 「#2539. 「見えざる手」による言語変化の説明」 ([2016-04-09-1])

・ Keller, Rudi. On Language Change: The Invisible Hand in Language. Trans. Brigitte Nerlich. London and New York: Routledge, 1994.

2025-12-02 Tue

■ #6063. ウェブ月刊誌 Helvillian の12月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link]

今月も出ました! helwa メンバー有志による毎月の hel活 (helkatsu) の成果をまとめたウェブマガジン『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の最新号です.一昨日12月28日(金)に最新号となる12月号(通算第14号)が公開されています.

まずは Helvillian の編集に関わられている委員の皆さん,お疲れ様でした,いつもありがとうございます.「英語史」という目立たない分野の同人雑誌の刊行が14ヶ月も続くというのは,関係者の不断の支持と,何よりも編集委員の熱量の証だと思います.しかし,それにしても驚いています.改めて感謝を申し上げます..

さて,毎月の恒例となりましたが,本記事で最新号のラインナップを紹介したいと思います.

【 「旅」特集,そして寄稿本数は増し増し 】

今回の Helvillian は,特集テーマ「旅」への寄稿が多く,なんと次号を含めて前後編の2本立てにすることが決定されたとのこと.Helvillian の記事の厚みも読み応えも,確実に増していることがわかりますね.雑誌として安定期に入ったと言ってよいのではないでしょうか.

表紙デザインは Lilimi さんがご担当.写真提供は私,堀田隆一で,ニュージーランドのダニーデンにあるオタゴ大学の時計台です.いつもながらプロ顔負けの見事なレイアウトで仕上げてくださいました.ありがとうございます!

最初の「表紙のことば」も,編集委員会からの打診により,僭越ながら私が寄稿いたしました.オタゴ大学のシンボルである時計台の写真とともに,スコットランドから1万8千キロ離れたこの地にやってきた初期移民たちに思いを馳せる文章を寄せました.私自身が目下旅人のようなものですし,英語史も英語という言語の「旅」を考える学問でもありますので,今回の特集テーマに通じる部分があるかと思います.

注目の特集「旅【前編】」に寄せられた記事は以下の通りです.

・ ari さんによる「失われた都 Winchester を巡る旅」

・ mozhi gengo さんによる「Moxibustion はモエグサモヤシ~信州小旅行の途上で」

・ 川上さんによる「passenger」

・ camin さんによる「若いとき,チチェスター滞在に行ったときのこと」

「旅」というテーマは,英語史と相性が良いこともあり,個性豊かな記事が集まりました.それぞれが独自の視点から「旅」を捉えていますね.

【 日常化した「hel活」が相互啓発の場へ 】

特集に続いて,半ば定着した「シリーズ」ものの記事が各項目に並びます.ykagata さんとり~みんさんは,それぞれ「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶドイツ語」と「『英語語源ハンドブック』にこじつけて学ぶスウェーデン語」のシリーズにおいて,『英語語源ハンドブック』を活用しつつ,各々の関心言語の話題を展開しています.lacolaco さんによる「KDEE通読」ノートも着々と進み,C の項目のコンプリートが報告されています.helwa メンバーの日々のhel活が,お互いに啓発し合いながら,新たなhel活へと繋がっていっている様子が見て取れます.

さらに,みーさんによる「連載 教室日誌」,ハンドルネーム「無職さん」こと佐久間さんによる専門性の高い記事,ari さん,川上さん,mozhi gengo さん,umisio さん等の安定感抜群の寄稿者による多様な話題が並びます.特に川上さんは,安定連載の「やってます通信」のほかに,最近は助動詞に取り憑かれておられるようで,関連する記事が蓄積されてきています.

camin さんの FAUX-AMIS クイズ,そして,新刊書「いのほたなぜ」を推してくださっているという点において,Grace さんによる「いのほたなぜ~言語学の世界へようこそ~」および金田拓さんによる「『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』を読んで,英語の世界を散歩しよう」も必読です.皆さん,幅広い「言語学への誘い」の記事を寄せてくださっています.

【 helwa の活動報告と編集 】

「Helwa のあゆみ/活動報告」では,Galois さんがこの1ヶ月の2つのイベントを紹介されています.

・ 10月25日(土),北千住& zoom オフ会

・ 11月8日(土),堀田と kendama_player さんの対談

このような活動を通じて,ヘルメイトどうしの和が着実に広がり,深まっていることを感じます.

そして,Helvillian 毎号の最後を飾るのは「Helvillian 編集後記」です.今回は Grace さんによる季節の移ろいを感じさせる美しい文章で締めくくられています.

最新号もこのように素晴らしい雑誌が仕上がりました.編集委員の Lilimi さん,Galois さん,Grace さん,umisio さんにおかれましては,良質な雑誌を毎月届けてくださることに心からの感謝を申し上げます.そして,すべての寄稿者と helwa メンバーの皆さんにも,熱意ある活動とそのご支援に感謝いたします.

最新号や過去号をご覧になり,英語史や言語学の話題に興味を持たれた方,あるいは自分も発信したいと思われた方は,ぜひ新たな月となりましたので helwa にお入りください.Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」は,毎週火木土の午後6時に配信しています.月額800円のサブスクで,初月無料サービスがあります.まずは覗いてみてくださいね.

2025-12-01 Mon

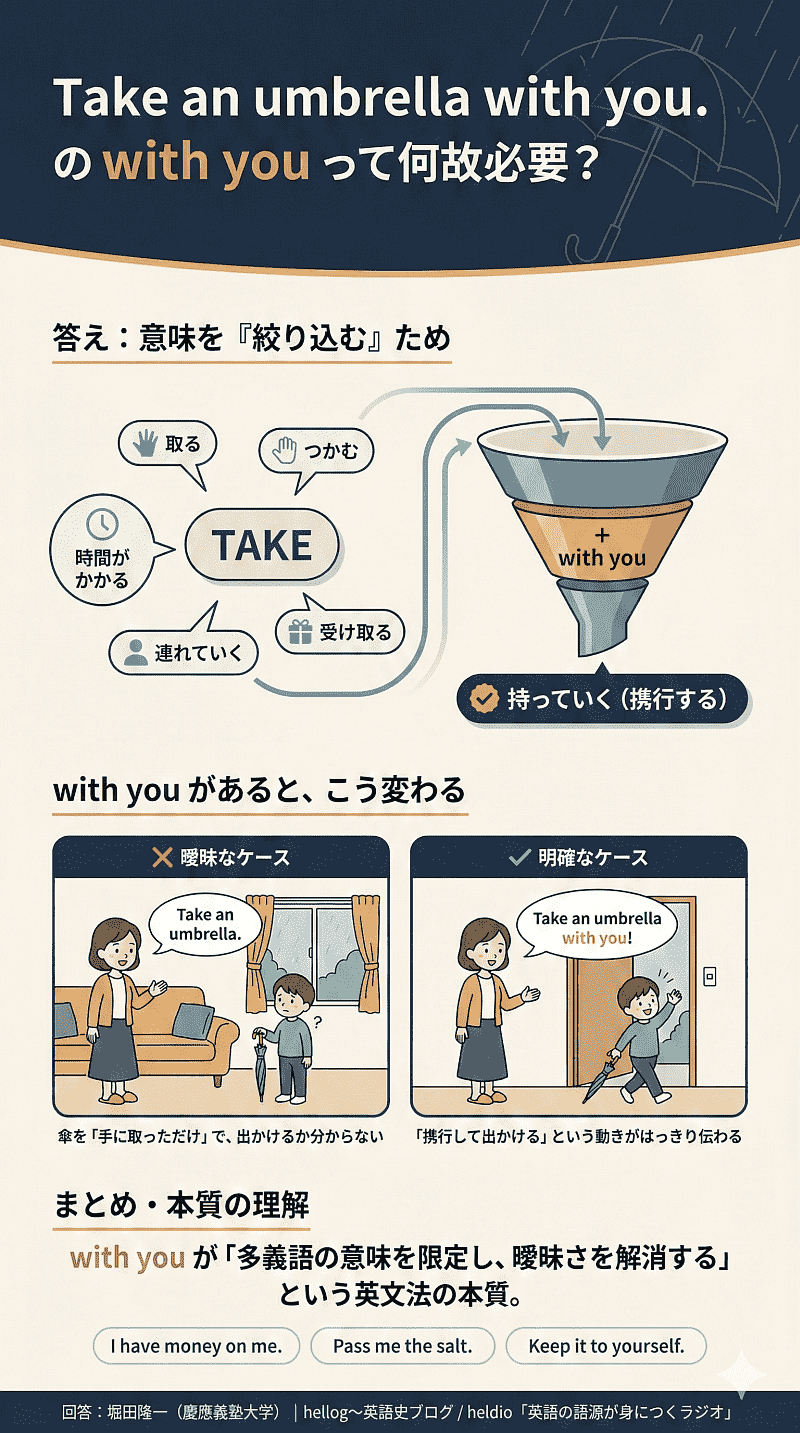

■ #6062. Take an umbrella with you. の with you はなぜ必要なのか? --- mond の問答が大反響 [notice][sobokunagimon][collocation][polysemy][semantics][mond][helkatsu][aspect]

昨日に引き続いての話題.先週の金曜日に,私が知識共有プラットフォーム mond に投稿した回答が,X(旧 Twitter)上で驚くべき反響を呼んでいます.本日付でそのX投稿のインプレッション数が327万,mond 本体での「いいね」も800件に迫る勢いです.「英語に関する素朴な疑問」への関心の高さを改めて実感しています.

話題となっているのは,ある中学生から寄せられた次のような質問でした.

以前,中学生に英語を教えたとき,こーゆう質問されました.「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」確かに,Take an umbrella. だけでも通じるので,with NP は別にいらないんじゃないかと思ってしまいます.

実に鋭い質問です.確かに Take an umbrella. だけでも文脈上「傘を持っていきなさい」の意味となるので,基本的には通じるでしょう.辞書を引けば take には「持っていく」という語義が確かに載っているわけですから.では,なぜわざわざ with you という(一見すると冗長な)前置詞句を添えるのが自然な英語とされるのでしょうか.

私の回答の核心は「多義性の解消」にあります.動詞 take は英語でも屈指の多義語であり,基本義は「(手に)取る」 (= grab/grasp/seize) ほどです.文脈の補助がない場合,意地悪くすれば Take an umbrella. は単に「傘を手に取りなさい」とも解釈され得るのです.ここに with you を添えることで「携行」というアスペクト的な意味が明示されることになり,意味が「持っていく」に限定されるのです.これは I have money. 「お金持ちだ/いま所持金がある」と I have money on me. 「いま所持金がある」の違いにも通じる,英語の興味深いメカニズムです.

この解説の要点を,インフォグラフィック(生成AI作成)としてまとめてみました.視覚的に整理すると,with you の意味限定機能がよく分かると思います.

mond の本編では,この言語学的メカニズムについて,Pass me the salt. や日本語の補助動詞「~してくれる」との比較も交えながら,より詳しく解説しています.

今回の with you 問題については,意味限定機能という切り口から解説しましたが,ほかにアスペクト・空間関係記述機能という見方もできるのではないかと考えています.こちらはまた別の機会にご紹介したいと思います.

今回の中学生の素朴な疑問が,いかに英語の本質を突いているか.ぜひ以下のリンクから mond でのオリジナルの問答を読んで,英語の「なぜ」を深掘りしていただければ.

・ 「Take an umbrella with you. の with you って何故必要なんですか?」

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow