2016-03-04 Fri

■ #2503. 中英語文学 [me][literature][chaucer][norman_conquest][romance][reestablishment_of_english][wycliffe][bible][langland][sggk][pearl][lydgate]

中英語期の英語で書かれた文学について,主として Baugh and Cable の110節 "Middle English Literature" (149--51) に依拠し,英語史に関連する範囲内で大雑把に概括したい.

中英語が社会言語的にたどった運命と,中英語文学は密接にリンクしている.ノルマン征服により,フランス語を話す上流階級の文学的嗜好は,当然ながらフランス語で書かれた書物へ向かっており,英語で書かれたものにパトロンが付く可能性は皆無だった.しかし,英語で物する者がいたことは確かであり,彼らは別の目的で書くという行為を行なっていたのである.それは,英語しか解さない一般庶民にキリスト教を布教しようという情熱に駆られた宗教者たちだった.したがって,1150--1250年に相当する初期中英語期に英語で書かれたものは,ほぼすべてが宗教的・説諭的な文学である.Ancrene Riwle や Ormulum (c. 1200) のような聖書の福音書の解釈本や,古英語に由来する聖者伝や説教集の焼き直しが,この時代の英語文学だった.例外的に Layamon's Brut (c. 1200) や The Owl and the Nightingale (c. 1195) のような非宗教的な文学も出たが,例外と言ってよい.この時代は,原則として "Period of Religious Record" と呼べるだろう.

次の100年間は,フランス語に対して英語が徐々に復権の兆しを示し初め,英語がより広く文学として表わされるようになってきた.フランス語で書かれた文学が翻訳されるなどして,14世紀にかけて英語の文学は勢いを増してきた.具体的には,非宗教的なロマンス (romance) というジャンルが英語という媒体に乗せられるようになった.1250--1350年の英語文学の時代は,"Period of Religious and Secular Literature" と呼ぶことができるだろう.

14世紀の後半までには,イングランドにおいて英語はほぼ完全な復活 (reestablishment_of_english) を果たし,この時期は中世英語文学史における華を体現することになる.Canterbury Tales や Troilus and Criseyde といった大著を残した Geoffrey Chaucer (1340--1400) を初めとして,社会的寓話 Piers Plowman (1362--87) を著わした William Langland,聖書翻訳で物議をかもした John Wycliffe (d. 1384),Sir Gawain and the Green Knight ほか3つの寓意的・宗教的な珠玉の詩を残した詩人が現われ,まさに "Period of Great Individual Writers" と言ってよいだろう.

15世紀は,Chaucer などの偉大な先人の影響下で,英語文学史上,影が薄い時期となっており,"Imitative Period",あるいは初期近代の Shakespeare までのつなぎの時期という意味で "Transition Period" などと呼ばれている.文学史的には相対的に過小評価されてきたきらいがあるが,Lydgate, Hoccleve, Skelton, Hawes などの傑物が現われている.スコットランドでも,Henryson, Dunbar, Gawin Douglas, Lindsay などが著しい活躍をなした.世紀末には Malory や Caxton が現われるが,この15世紀の語学や文学はもっと真剣に扱われてしかるべきである.この最後の時代の語学・文学的事情については,「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) および「#1719. Scotland における英語の歴史」 ([2014-01-10-1]) も要参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2015-10-17 Sat

■ #2364. ノルマン征服後の英語人名のフランス語かぶれ [french][norman_conquest][onomastics][personal_name][christianity]

英語の人名について,本ブログでは「#590. last name はいつから義務的になったか」 ([2010-12-08-1]),「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1]),「#1673. 人名の多様性と人名学」 ([2013-11-25-1]) ほか,personal_name の各記事で扱ってきた.

英語人名の通時的な移り変わりは著しい.特にノルマン征服語のフランス語かぶれの徹底ぶりには,驚かされる.アングロサクソン時代には,ほとんどの人名が英語本来語のゲルマン系要素を組み合わせたものだったが,それが征服後一気にフランス風となった.概論的にいえば,「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1]) で触れたように,「1066年のノルマン・コンクェスト後の数十年の間に大部分の古英語名が Richard, William, Henry などの Norman French 名に置き換えられた.非常に多数が現代英語に継承されている.現代に残る古英語名は Edward, Alfred, Audrey, Edith など少数である」ということになる.フランス語かぶれした名前としては,起源としては大陸ゲルマン語だがフランス語化した形で採用された Robert, Roger や,フランス語化した聖人の名前 John, Matthew, Mary, Peter, Luke, Stephen, Paul, Mark なども含めてよいだろう.いずれにせよ,イングランド人は,ノルマン征服後,あっという間にフランス語風の名を名乗るようになったのである.征服とは恐ろしい.

固有名詞学 (onomastics) の専門家である Coates (320--21) が,ノルマン征服後の英語人名事情について要領よくまとめている文章があるので引用しよう.

[N]ames of English origin declined fairly suddenly after 1066, but at different rates in different social groups . . ., persisting till about 1250 only among the peasantry. . . . Very few names of OE origin were preserved, the only really durable ones being of three popular saints, Edmund, Edward and Cuthbert.

The typical 'English' names of the Middle Ages and later fall mainly into two categories: French-mediated ones of CWGmc [= Common West Germanic] origin and French-mediated ones of customary saints. Germanic ones included William, Robert, Richard, Gilbert, Alice, Eleanor, Rose/Rohais, Maud, together with the Breton Alan; Christian names were those of biblical personages or post-biblical popular saints, including Adam, Matthew, Bartholomew, James, Thomas, Andrew, Stephen, Nicholas, Peter/Piers, John and its feminine Joan, Anne, Margaret/Margery, from the late twelfth century onwards, Mary, and from the fourteenth Christopher. Whilst the fortune of individual names ebbed and flowed in time and in place, this is the name stock for both sexes which until recently served as the canon of 'English' names.

農民よりも貴族のほうがフランス語人名かぶれが早かったということは理解しやすいが,実は同じことが姓 (surname) の獲得についてもいえる.ノルマン征服以降,姓を名乗る習慣が発達した背景には,「#590. last name はいつから義務的になったか」 ([2010-12-08-1]) でみたように,為政者による税の徴収など人民管理の目的が濃厚だった.したがって,まず税金支払い義務のある貴族から姓を帯びることとなった.いずれの場合においても,名前とステータス(社会的威信)の密接な関係が窺われる.

Coates の固有名詞論について,「#1184. 固有名詞化 (1)」 ([2012-07-24-1]),「#1185. 固有名詞化 (2)」 ([2012-07-25-1]) も参照されたい.

・ Coates, Richard. "Names." Chapter 6 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 312--51.

2015-09-13 Sun

■ #2330. 13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語 [law_french][register][anglo-norman][french][bilingualism][latin][norman_conquest][reestablishment_of_english]

ノルマン征服 (norman_conquest) 後のイングランドでは,法律関連で用いられる言語は複数あった.だが,法律の言語と一口にいっても,書き言葉か話し言葉という談話の媒体 (mode of discourse) というパラメータもあったし,法文,裁判記録,論文,口頭審問などという談話の場 (field of discourse) というパラメータもあった.使用言語は,ロンドンと地方とでは異なっていたかもしれないし,裁判の級によっても変異していた可能性がある.そして,時代とともに,ラテン語よりもフランス語へ,そしてフランス語よりも英語へという潮流もあった.中英語期における法律分野での羅・仏・英語の使い分けの実態は,残された資料に基づいて,ある程度明らかにすることは可能だが,多くの推理も必要となる.

「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) の冒頭に記したように,概略としては「13世紀にはラテン語に代わってフランス語が法律関係の表現において優勢となってゆく.フランス語は法文書においてもラテン語と競り合い,14世紀には優勢となる.15世紀には,Law French は Law English に徐々に取って代わられてゆくが,近代に至るまでフランス語の遺産は受け継がれた」と考えてよい.Brand は,法律まわりの談話の使用域を細分化した上で,13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語を調査している.

ノルマン征服後,法律関係の文書においてラテン語が最も普通の言語であったことは間違いないが,裁判で用いられる言語についてはどうだったのだろうか.Brand (66) は,Henry II (1133--89) が王立裁判所を設立した当初から,そこでの使用言語は英語ではなくフランス語だったとみている.

It seems much more likely that French had been the language of the royal courts from the very beginning of the system of central royal courts established by Henry II and that French was their language because in that period it was the first language of the men appointed as royal justices and of many of the litigants. French seems then to have remained the language of the courts in part because of cultural conservatism, the absence of any really compelling reason for changing accepted practice; in part because there were advantages to the professional elite who came to dominate legal practice in using a language which needed to be learned and mastered by outsiders and which enhance their mystique; in part also because the courts had developed a technical French vocabulary that was not easily translatable into English.

ここでは,「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) でもみたように,すでに12世紀後半にはノルマン系貴族を含むイングランド国民の多くが英語を母語としていたと考えられるが,法律や裁判という限定的な使用域においては,フランス語使用が惰性的に持続していたことが想定されている.

この惰性は13世紀から14世紀にかけても続き,むしろ発展すらした.フランス語は法文書においてラテン語と競合し,1275年に初めてフランス語による公的に制定された法文書が現われると,1300年以降,フランス語は "the language of the future in 1300 for English legal instruction" (Brand 72) となった.

しかし,フランス語の栄光は長く続かなかった.14世紀半ばには,「#324. 議会と法廷で英語使用が公認された年」 ([2010-03-17-1]) や「#131. 英語の復権」 ([2009-09-05-1]) でみたように,英語が徐々に法律の分野へも侵入してきたからである.

Brand (75--76) は,13世紀から14世紀前半にかけて,フランス語が法律の分野で著しく用いられた状況について,次のように要約している.

The languages of English law in the thirteenth and fourteenth century were primarily Latin and French. Latin was and remained the language of formal record at all levels of the court hierarchy. It was also the language of some of the thirteenth-century instructional literature of English law and even perhaps of some of the actual instruction. Its status as the language of formal legislation appears to have gone unchallenged prior to the last quarter of the thirteenth century but thereafter was increasingly challenged by the Anglo-Norman French of the common lawyers. Anglo-Norman French was the language actually used in pleading not just in the royal courts but also in county and city courts and came to be the invariable language of the law reports which recorded such pleading and which were also used to teach the following generation of law students. Anglo-Norman was also the language of oral legal instruction and of the legal literature which grew out of such instruction and of some other instructional literature as well. Anglo-Norman may always have been the language for the drafting and discussion of legislation but was also from 1275 onwards one of the two languages used for the formal enactment of legislation as well. The third language used in thirteenth- and early-fourteenth-century England, English, is little in evidence here. It may have been used in the local proclamation of legislation, but it was not for the most part one of the written languages used in legal contexts.

関連して,Law French については,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) 及び law_french の各記事を参照されたい.

・ Brand, Paul. "The languages of the Law in Later Medieval England." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 63--76.

2015-04-20 Mon

■ #2184. 英単語とフランス単語の相違 (2) [french][norman_french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]

昨日の記事「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]) に引き続いての話題.昨日は,英仏語の対応語の形や意味のズレの謎を解くべく,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象に注目した.今回は,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言という2つの視点を導入する.

まずは (2) について.英語とフランス語の対応語を比較するときに抱く違和感の最大の原因は,時間差である.私たちが比較しているのは,通常,現代英語と現代フランス語の対応語である.しかし,フランス単語が英語へ借用されたのは,大多数が中英語期においてである (cf. 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])) .つまり,6--8世紀ほど前のフランス語彙が6--8世紀ほど前の英語に流れ込んだ.昨日の記事でみたように,当時の借用過程においてすら model となるフランス単語と loan となる英単語のあいだに多少のギャップの生じるのが普通だったのであるから,ましてや当時より数世紀を経た現代において両言語の対応語どうしが形や意味においてピタッと一致しないのは驚くことではない.この6--8世紀のあいだに,その語の形や意味は,フランス語側でも英語側でも独自に変化している可能性が高い.

例えば,英語 doubt はフランス語 douter に対応するが,綴字は異なる.英単語の綴字に <b> が挿入されているのは英語における革新であり,この綴字習慣はフランス語では定着しなかった (cf. 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])) .またフランス語 journée は「1日」の意味だが,対応する英語の journey は「旅行」である.英語でも中英語期には「1日」の語義があったが,後に「1日の移動距離」を経て「旅行」の語義が発展し,もともとの語義は廃れた.数世紀の時間があれば,ちょっとしたズレが生じるのはもちろんのこと,初見ではいかに対応するのかと疑わざるを得ないほど,互いにかけ離れた語へと発展する可能性がある.

次に,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という視点も非常に重要である.数十年前ではなく数世紀前に入ったという時代のギャップもさることながら,フランス語借用の源が必ずしもフランス語の中央方言(標準フランス語)ではないという事実がある.私たちが学習する現代フランス語は中世のフランス語の中央方言に由来しているが,とりわけ初期中英語期に英語が借用したフランス語彙の多くは実はフランス北西部に行われていたノルマン・フレンチ (norman_french) である (cf. 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])) .要するに,当時の「訛った」フランス単語が英単語として借用されて現在に至っているのであり,それと現代標準フランス語とを比較したときに,ズレが感じられるのは当然である.現代のフランス語母語話者の視点から現代英語の対応語を眺めると,「なぜ英語は大昔の,しかも訛ったフランス単語を用いているのだろうか」と首をかしげたくなる状況がある.具体的な事例については,「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1]) などを参照されたい.

以上,2回にわたって英単語とフランス単語の相違の原因について解説してきた.両者のギャップは,(1) 借用過程そのものに起因するものもあれば,(2) 借用の生じた時代が数世紀も前のことであり,その後の両言語の歴史的発展の結果としてとらえられる場合もあるし,(3) 借用当時の借用ソースがフランス語の非標準方言だったという事実によるものもある.現代英単語と現代フランス単語とを平面的に眺めているだけでは見えてこない立体的な奥行を,英語史を通じて感じてもらいたい.

2015-04-19 Sun

■ #2183. 英単語とフランス単語の相違 (1) [french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]

英語史概説の授業などで,現代英語の語彙にいかに多くのフランス単語が含まれているかを話題にすると,初めて聞く学生は一様に驚く.大雑把にいって英語語彙の約1/3がフランス語あるいはその親言語であるラテン語からの借用語である.関連するいくつかの統計については,「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-15-1]) および,「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) の冒頭に張ったリンクを参照されたい.

この事実を初めて聞くと,英語とフランス語に共通する語彙が数多く見られるのは,英単語がフランス語に大量に入り込んだからだと想像する学生が多いようだ.現在の英語の相対的な優位性,また日本語にも多くの英語語彙が流入している事実を考えれば,フランス語が多数の英単語を借用しているはずだという見方が生じるのも無理はない.

しかし,英語史を参照すれば実際には逆であることがわかる.歴史的に英語がフランス単語を大量に借用してきたゆえに,結果として両言語に共通の語彙が多く見られるのである.端的にいえば,1066年のノルマン征服 (norman_conquest) により,イングランドの威信ある言語が英語からフランス語へ移った後に,高位のフランス語から低位の英語へと語彙が大量に流れ込んだということである.(英語がフランス語に与えた影響という逆方向の事例は,歴史的には相対的に稀である.「#1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語」 ([2012-02-17-1]),「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」 ([2012-02-03-1]) を参照.)

現代フランス語を少しでもかじったことのある者であれば,英仏語で共通する語は確かに多いけれど,形や意味が互いにずれているという例が少なくないことに気づくだろう.対応する語彙はあるのだが,厳密に「同じ」であるわけではない.これにより,false_friend (Fr. "faux amis") の問題が生じることになる (cf. 「#390. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か? (2)」 ([2010-05-22-1])) .フランス語側の model と英語側の loan との間に,形や意味のずれが生じてしまうのは,いったいなぜだろうか(model と loan という用語については,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) を参照).

この問いに答えるには,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という3点について理解しておく必要がある.今回は,(1) に注目しよう.語彙の借用過程に起こりがちな現象とは,借用元言語における語の形や意味が,多少なりとも歪められて借用先言語へコピーされるのが普通であることだ.まず形に注目すれば,借用語は,もとの発音や綴字を,多かれ少なかれ借用先言語の体系に適合させて流入するのが通常である.例えば,フランス語の円心前舌高母音 /y/ や硬口蓋鼻音 /ɲ/ は,必ずしもそのままの形で英語に取り入れられたのではなく,多くの場合それぞれ /ɪʊ/, /nj/ として取り込まれた (cf. 「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1727. /ju:/ の起源」 ([2014-01-18-1])) .微妙な差異ではあるが,語の借用において model がそのまま綺麗にコピーされるわけではないことを示している.英語の /ʃəːt/ (shirt) が日本語の /shatsu/ (シャツ)として取り込まれる例など,話し言葉から入ったとおぼしきケースでは,このようなズレが生じるのは極めて普通である.

次に意味に注目しても,model と loan の間にはしばしばギャップが観察される.とりわけ借用においては model の語義の一部のみが採用されることが多く,意味の範囲としては model > loan の関係が成り立つことが多い.有名な動物と肉の例を挙げると,英語 beef は古フランス語 boef, buefから借用した語である.model には牛と牛肉の両方の語義が含まれるが,loan には牛肉の語義しか含まれない.ここではフランス単語が,意味を縮小した形で英語へ借用されている(ただし,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]),「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1]) も参照).同様に,英語 room は「ルーム」として部屋の語義において日本語に入っているが,余地の語義は「ルーム」にはない.

上で挙げてきた諸例では,英単語とフランス単語の間の差異はあったとしても比較的小さいものだった.しかし,フランス語学習において出会う単語の英仏語間のズレと違和感は,しばしばもっと大きい.この謎を探るには,(2) と (3) の視点が是非とも必要である.これについては,明日の記事で.

2015-01-12 Mon

■ #2086. Strang 曰く,「中英語は方言の時代」 [popular_passage][me_dialect][dialectology][standardisation][norman_conquest]

中英語が方言の時代であるということは,「#577. 中英語の密かなる繁栄」 ([2010-11-25-1]) や「#929. 中英語後期,イングランド中部方言が標準語の基盤となった理由」 ([2011-11-12-1]) ほか me_dialect の各記事で直接間接に話題にしてきた.ただし,この謂いに関して誤解してはいけないのは,英語史において方言は中英語期に限らずいつでも行われていたのであり,英語話者は古代から現代に至るまで常に母方言を用いてきたということだ.

中英語が方言の時代であるとあえて主張するのは,英語史上この時期がある点において特異だからだ.それは,この時代に書き表わされ現在に伝わっているテキストの言葉がすべて方言であるということだ.書き言葉において(そして話し言葉においても)標準英語なるものは存在せず,実際に行われていたものは英語の諸方言にすぎない.中英語の書き手の各々は,これら方言のいずれかを母方言とする方言の話し手であり,書き手でもあった.古英語,近代英語,現代英語にも方言の書き手はいたが,一般にはその時代その時代に確立した(しつつあった)ある種の標準英語で読み書きしたのであり,方言が書き言葉に直接付されるという機会は稀だった.中英語は,書き記されるべき標準英語がなかったという意味で,書き言葉上,方言の時代と呼ばれるのである.

中英語に標準英語がなかった,より正確にいえば後期まで標準化の兆しすら生じなかったのは,ノルマン征服によって古英語後期の標準英語といえる後期ウェストサクソン方言がその標準的な地位を失い,その後も英語諸方言は圧倒的な権威を誇るフランス語のくびきのもとで標準化の機会さえ与えられなかったからである.「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1]) で,古英語から中英語にかけての標準英語変種の衰退と消滅を "the first decline" と呼んだとおりである.中英語が方言の時代として現われる前提として,社会的な大異変と,それに伴う社会言語学的な求心力の低下があったのだ.

中英語が方言の時代であることを最も雄弁に主張したのは Strang (224--25) だろう.以下に引用しておこう.

ME is, par excellence, the dialectal phase of English, in the sense that while dialects have been spoken at all periods, it was in ME that divergent local usage was normally indicated in writing. It was preceded by a phase in which the language had one kind of written standard . . . and followed by a phase in which it had others. It stands alone as having a rich and varied documentation in localised varieties of English, and dialectology is more central to the study of ME than to any other branch of English historical linguistics.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2014-12-04 Thu

■ #2047. ノルマン征服の英語史上の意義 [norman_conquest][french][contact][speed_of_change]

「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]),「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]),「#1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか」 ([2014-06-24-1]) で論じたように,ノルマン征服の英語史上の意義は主として間接的で社会言語学的なものである.語彙や書記には確かに少なからぬ影響を直接に与えたが,文法や音声への影響はあったとしても僅かである (cf. 「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]),「#1815. 不定代名詞 one の用法はフランス語の影響か?」 ([2014-04-16-1])) .

ノルマン征服の最大の貢献は,アングロサクソン社会から英語の書記規範を奪い去り,英語を話し言葉の世界へ解き放ったことであると私は考えている.それによって,英語は自由闊達,天衣無縫に言語変化を遂げることができるようになった.上掲の[2012-07-11-1]と[2012-08-17-1]の記事で引用した内容と重複するが,ブルシェ (42--43) もまたノルマン征服のこの役割を正当に評価している.

1066年に起ったある大きな出来事が,必然的に潜伏期間を伴って,その影響を十分に与えつつあった.それはむろん「ノルマン人による英国征服」 (conquête normande) のことであり,それによって二つの言語,英語とフランス語が接触し,政治的・社会学的激動が引き起こされた.それから長い間,金持ちと支配階級は英語を話さなくなるのである.11世紀中頃までに既に始まっていたいくつかの言語現象も,たとえ何が起ころうとも拡大したではあろうが,この「ノルマン人による英国征服」が英語の将来に決定的な影響を与えたことは間違いない.1300年頃までにいくつかの(注目すべき)例外を別にして,大半の文学作品,大多数の書物は以前としてアングロ・ノルマン語あるいはラテン語で書かれていた.そのため土着言語である英語の威信が低下し,「ノルマン人による英国征服」以降英語の主要な媒体は話し言葉になったのである.話し言葉は書き言葉に比べ保守性に乏しく,より流動的で,改革に応じることのできる言語形態である.長い進化過程の果てに英語が文化交流や公式の場で活躍しうる言語としての威厳を取り戻すことができた時,使用される書き言葉は「その時代に話し言葉が到達した」発達段階を反映していると考えられる.要するに,保守的な書記規範の歯止めが無くなったのである.それは方言の多様性と下位区分の明白な増加に現われている(しかし,この点においては慎重でなければならない.なぜなら,古英語の段階で使用できる言語材料は,その時代の方言の真の多様性を正しく例証しているとは限らないからである).保守的な書記規範の歯止めが無くなったことは,文学と詩の言語使用域 (registre) から人為的に慣用の中に組み込まれていた多数の語が消滅したことや,特に系列的変化 (paradigme) や屈折語尾 (désinence) の総体がかなり徹底して簡略化されたことにも現われている.

ブルシェの著書は英語の正書法の歴史だが,音声史と外面史をも含みこんだ専門的な英語史の良書だと思う.

・ ジョルジュ・ブルシェ(著),米倉 綽・内田 茂・高岡 優希(訳) 『英語の正書法――その歴史と現状』 荒竹出版,1999年.

2014-09-15 Mon

■ #1967. 料理に関するフランス借用語 [loan_word][french][lexicology][norman_conquest][semantic_field][recipe]

昨日の記事「#1966. 段々おいしくなってきた英語の飲食物メニュー」 ([2014-09-14-1]) で,英語の料理や飲食物に関する語彙には,歴史的にフランス借用語が幅を利かせてきたことを確認した.その背景にあるのは,疑いなく1066年のノルマン・コンクェエストである.それ以降,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) で典型的に知られているように,アングロサクソン系の大多数の庶民は家畜の世話に追われ,フランス系の上流階級はフランスの料理に舌鼓を打った.イングランドにおいてフランス料理は,単においしいだけでなく,権威や洗練の象徴として社会的な含意をもっていた.

動物とその肉料理に関する sheep / mutton; ox / beef; pig / pork, bacon, gammon; calf / veal; boar / brawn; fowl / poultry の英仏語彙の対立はよく知られているが,ほかにもフランス借用語が料理に関する意味場を広く占めている証拠はたくさんある.昨日の記事で引用した Hughes は,"The sociology of food" (117--20) と題する節で,興味深い事例を列挙している.

まず,動物の可食部位で上質な部位と下等な部位とで呼び名が異なるという事実がある.haunch, joint, cutlet はフランス語だが,brains, tongue, shank は英語だ.ある程度豪華な食事を表わす dinner, supper, banquet はフランス語だが,質素な breakfast は英語だ(なお,lunch は16世紀末に初出し,昼食の意では19世紀から).火を通す調理法は「#1962. 概念階層」 ([2014-09-10-1]) の COOK の配下に挙げた boil, broil, roast, grill, fry など多くの動詞がフランス語だ.スープ,デザート,調味料など風味の素材も然り (ex. soup, potage, sauce, dessert, mustard, cream, ginger, liquorice, flan, pasty, claret, biscuit) .アングロ・サクソンの食文化のひもじさが悲しいほどだ.

中世のご馳走を用意する係の名前にもフランス語が目立つ.steward (給仕長)こそ英語だが(sty + ward で「豚小屋世話人」というのが皮肉),marshal (接待係),sewer (配膳方),pantler (食料貯蔵室管理人),butler (執事)はフランス語である.下働きの scullion (皿洗い男),blackguard (召使い),pot-boy (ボーイ)はいずれも英語である.

最後に,15世紀のレシピの英文を覗いてみよう.Hughes (118) からの再引用だが,イタリック体の語がフランス借用語である.いかに料理の意味場がフランス語かぶれしているかが分かるだろう.

Oystres in grauey

Take almondes, and blanche hem, and grinde hem and drawe þorgh a streynour with wyne, and with goode fressh broth into gode mylke, and sette hit on þe fire and lete boyle; and cast therto Maces, clowes, Sugur, pouder of Ginger, and faire parboyled oynons mynced; And þen take faire oystres, and parboile hem togidre in faire water; And then caste hem ther-to, And let hem boyle togidre til þey ben ynowe; and serve hem forth for gode potage.

いかにもフランス語かぶれしている.しかし,かぶれていなかったら,今でさえ評価されることの少ないイングランドの食事情は,さらに貧しいものとなったに違いない.人たるもの,食の分野において purism の議論はあり得ない.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2014-06-24 Tue

■ #1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか [personal_pronoun][gender][prescriptive_grammar][norman_french][norman_conquest][bilingualism][french][contact][inflection][singular_they]

昨日の記事「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) に関連して,英語では generic 'he' の問題,そしてその解決策として市民権を得てきている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の話題が思い出される.singular they について,最近ウェブ上で A Linguist On the Story of Gendered Pronouns という記事を見つけたので紹介したい.singular they の例が Chaucer など中英語期からみられること,generic 'he' の伝統は18世紀後半の規範文法家により作り出されたものであることなど,この問題に英語史的な観点から迫っており,一読の価値がある.

しかし,記事の後半にある一節で,フランス語が中英語期の文法性の消失に部分的に関与していると示唆している箇所について疑問が生じた.記事の筆者によれば,当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになったという.もっとも屈折語尾の崩壊が性の崩壊の主たる原因と考えているようではあるが,上のような議論は一般的に受け入れられているわけではない(ただし,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) や,中英語が古英語とフランス語の混成言語であるとするクレオール語仮説の議論 ##1223,1249,1250,1251 を参照されたい).

So what you really have is an extended period of several centuries in which many people were more-or-less proficient in both Norman French and Anglo Saxon, which in actual fact meant speaking the highly intermingled versions known as Anglo-Norman and Middle English. But words that belong to one gender in one language don't necessarily belong to the same gender in the other. To use a modern example, the word for "bridge" in French, pont, is masculine, but the word for "bridge" in German, ''Brücke, is feminine. If you couple this with the fact that people had begun to stop pronouncing altogether the endings that indicate a word窶冱 gender and case, you can see how these features became irrelevant for the language in general.

まず,当時のイングランドの多くの人が程度の差はあれ2言語話者だったということが,どの程度事実と合っているのかという疑問がある.貴族階級のフランス系イングランド人や知識階級の人々は多かれ少なかれバイリンガルだった可能性は高いが,大多数の庶民は英語のモノリンガルだった(「#338. Norman Conquest 後のイングランドのフランス語母語話者の割合」 ([2010-03-31-1]) および「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) の記事を参照).英語の言語変化の潮流を決したのはこの大多数のモノリンガル英語話者だったに違いなく,社会的な権力はあるにせよ少数のバイリンガルがいかに彼らに言語的影響を及ぼしうるのか,はなはだ疑問である.

次に,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) でみたように,一般にフランス語の英語への直接的な言語的影響は些細であるという説得力のある議論がある.語彙や綴字習慣を除けば,フランス語が英語に体系的に影響を与えた言語項目は数少ない.ただし,間接的な影響,社会言語学的な影響は甚大だったと評価している.それは,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) や「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じた通りである.

今回の性の消失という問題に対するには,フランス語によるこの間接的な効果,屈折語尾の消失を間接的に促したという効果を指摘するだけで十分ではないだろうか,

2013-09-07 Sat

■ #1594. ノルマン・コンクェストは英語をロマンス化しただけか? [norman_conquest][romancisation][old_norse][substratum_theory]

英語史では,ノルマン・コンクェスト (the Norman Conquest) が契機となり,以降,英語が少なくとも語彙の面で大きくロマンス化 (romancisation) したということが定説となっている.(Norman) French が英語に及ぼした言語学的および社会言語学的な影響は甚大であり,この説自体に異議を唱える材料はほとんどないように思われる.この征服によるイギリスのロマンス化の効果は,言語のみならず文学や歴史にも反映されており,ますます同説は強固な基盤をもつに至っている.

だが,ここであえてノルマン・コンクェストによるゲルマン化 (germanicisation) の効果の可能性を考察することは,少なくとも実験的には無駄ではないだろう.というのは,「#1568. Norman, Normandy, Norse」 ([2013-08-12-1]) でも確認したように,征服王朝を打ち立てた William 率いるノルマン人は,ルーツは北ゲルマン語群の Old Norse を話していた北欧人だからである.Normandy の北欧人が,England のアングロ・サクソン人(および先に定住していた北欧人)を征服したとしても,全体的な北西ゲルマン色は薄まるはずはなく,むしろ濃くなると予想されるのではないか.

定説によれば,この予想は外れということになる.確かにノルマン人はルーツとしては北欧である.911年にフランスを襲ったデーン人の首領 Rollo (860?--932?) は,蛮行をやめることと引き替えに,フランス王 Charles III よりノルマンディを勝ち取った.以降,Rollo は,イングランドにおける征服者 Cnut と同様に,破壊者ならぬ再建者となり,人々から崇敬の念をもって迎えられた.だが,Rollo の子孫たちは,数世代という短い期間に,急速にフランス化した.フランス語を習得し,キリスト教に改宗し,フランス法を採用し,石造建築を受け入れ,騎馬戦の技術を獲得した.最後の戦術はノルマン・コンクェストの大きな勝因となったのだから,この征服はノルマン人がフランス化したからこそ可能になったものとみることができる.以上の経緯を踏まえると,ノルマン・コンクェストに至る150年ほどの間に,ノルマン人は文化的には本来のゲルマン色あるいはヴァイキング色をすっかり失い,ほぼ完璧にフランス化したかのようにみえる.ノルマン・コンクェストの英語への影響は,やはりロマンス化と評価すべきであり,ゲルマン化あるいはゲルマン的な要素の強化とは評価できない,という結論になりそうだ.

しかし,荒 (95--96) は,この定説に若干の異論を唱えている.

……フランスを通じて,地中海系の南方的な風俗,習慣,信仰などが大幅に流入した.その結果,アングロ・サクソン民族には,北方的要素と南方的要素の二つが流れこみ,混合し,融和し,調和したといわれる.以上は,言語学者,文学研究家,歴史家のほぼ一致した意見である.

けれども,少し掘り下げて考えるならば,この通説は成立の根拠が少し揺らいでくる.

(1) ノルマン人は,デーン人の系統をひいている.二,三代,居ついている間に,母国語を忘れ,フランス化したことは否定できぬ.だが,かれらは,完全なフランス人からみれば,異端者であり,ヴァイキングの子孫である.だからこそ,ある日突然,平穏な生活を棄て,祖先の血潮の燃え立つのをかんじながら,騎馬民族として,イギリスに渡ったのである.

(2) アングロ・サクソン人は,ゲルマン民族の大移動の際,北海を渡り,先住民族を駆逐して,楽土を求めたのである.かれらも,先祖は北方人である.その後,デーン人は,新来者として,数度にわたり侵略を繰り返したが,北方人の血を一段と濃くしたである.

(3) ノルマンディーのフランク型封建制度が,イギリスの封建制度の急激な発達を促進したのは事実だが,しかし,両者は,前提として,デンマークの制度を踏まえていたように思う.

民族的性格という点になると,アングロ・サクソンは,北方的要素がいちじるしく濃厚である.北と南を足して二で割るといった調子では,まったく説明がつかぬ.

この見解にヴァイキングに対するロマンチックな評価が含まれていること,また民族的性格と言語的性格は別ものであることには注意しなければならないが,定説の唱える通りに,ノルマン人による征服は英語に南方(ロマンス)的要素を導入したのみであると結論づけて終わってよいのかという疑問は残る.言語的にいえば,フランス化したノルマン人が,ルーツとして保っていた北ゲルマン的な言語項目を直接英語に伝えたという例はないように思われる.しかし,そもそも Norman French が Old Norse 訛りのフランス語であるし,その基層言語たる Old Norse の言語的な特徴が,Norman French 借用語などを通じて間接的に英語へも滲み出ている例があったとしても,それほど驚くべきことではないだろう.

・ 荒 正人 『ヴァイキング 世界史を変えた海の戦士』 中央公論新社〈中公新書〉,1968年.

2013-08-12 Mon

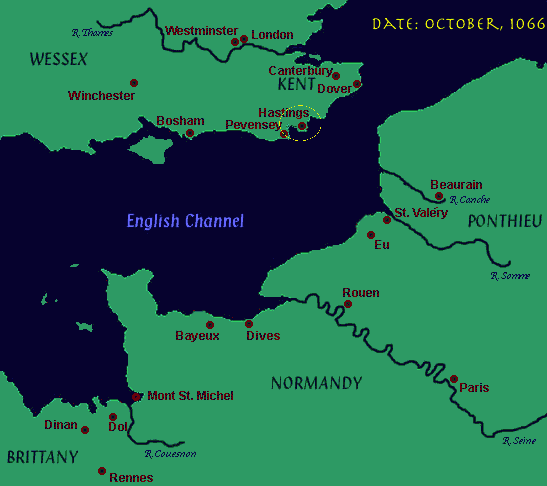

■ #1568. Norman, Normandy, Norse [norman_conquest][map][etymology][back_formation][suffix]

ノルマン・コンクェスト (the Norman Conquest) は,フランス北西部の英仏海峡に面したノルマンディー (Normandy) に住み着いたノルマン人 (the Normans) の首領 William によるイングランド征服である(上の地図参照).1066年に起こったこの出来事は英国史上最大の事件といってよいが,ヨーロッパ史としては,8世紀より続いていたヴァイキングのヨーロッパ荒しの一幕である.ノルマン人が北欧出身のヴァイキングの一派であることは,Norman の語源からわかる.

Norman という語は,上記のようにイングランド征服に従事した北欧ヴァイキングを指示する民族名で,1200年頃の作とされる Laȝamon's Brut に初出する.これは OF Normant (F Normand)の最終子音が脱落した形態の借用であり,OF Normant 自体は ON Norðmaðr (northman) からの借用である.最終子音の脱落は,OF の複数形 Normans, Normanz から単数形が逆成 (back-formation) された結果であるかもしれない.一方,語中子音 ð の消失は,Du. Noorman, G Normanne などゲルマン諸語の形態にも反映されている.

後期中英語から初期近代英語にかけては,OF や AN のNormand に基づいた,語尾に d をもつ形態も用いられていたが,現在まで標準的に用いられているのは d なしの Norman である.ただし,地名として接尾辞を付加した Normandy では,OF で現われていた d が保持されている.MED の Normandī(e (n. & adj.) によると14世紀が初出だが,OED では11世紀に Normandig として例があるという.地名のほうが民族名よりも文証が早かったということになる.

関連して,古代スカンディナヴィア人やその言語を表わす Norse という語は,16世紀末が初出である.こちらは,Du. noorsch (noord + -sch) からの借用であり,語形成としては north + -ish のような構造ということになる.参考までに,英語の接尾辞 -ish が原形をとどめていない例として French, Welsh などがある.この接尾辞については,「#1157. Welsh にみる音韻変化の豊富さ」 ([2012-06-27-1]) も「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」 ([2009-09-07-1]) の記事を参照.

2013-04-27 Sat

■ #1461. William's writ [norman_conquest][monarch]

英語史上の大きな問題の1つに,なぜノルマン・コンクェスト後のイングランドで,英語は上位のフランス語に置き換えらることがなかったのかという問いがある.6世紀前には,征服者のアングロサクソン人が先住民であるブリトン人の言語を置き換えたという事実がある.この2つの歴史的事実をみると,英語は,征服者側にあっても非征服者側にあっても結局は生き残って栄えたということになるが,両事件の言語交替の結末が逆方向であるのはどういうわけだろうか.

様々な説明がありうるが,少なくとも1つ重要な点がある.被征服者側がすでに高度な書き言葉の文化をもっていたか否かである.5世紀のブリトン人はもっていなかった.しかし,11世紀のアングロサクソン人はもっていた.ノルマン・コンクェストの猛威をもってすら,数世紀のあいだ育まれてきた書き言葉の伝統をもつ英語を簡単に退けることはできなかったのではないか.

このことを示す証拠が,William 征服王が征服の翌年1067年にロンドン市民に対して公布した令状 (William's writ) である.現在 The Corporation of London Records Office に所蔵されており,そのテキストは,Crystal (123) が句読点等を標準化した状態で与えている.以下に現代語訳とともに再掲しよう.

Willm kyng gret Willm bisceop and gosfregð portirefan and ealle þa burhwaru binnan londone frencisce and englisce freondlic· and ic kyðe eow þæt ic wylle þæt get beon eallre þæra laga weorðe þe gyt wæran on eadwerdes dæge kynges· and ic wylle þæt ælc cyld beo his fæder yrfnume æfter his fæder dæge· and ic nelle geþolian þæt ænig man eow ænig wrang beode· god eow gehealde·

King William greets Bishop William and Port-reeve Geoffrey and all the burgesses within London, French and English, in a friendly way. And I make know to you that I wish you to enjoy all the rights that you formerly had in the time of King Edward. And I want every child to be the heir of his father after his father's lifetime. And I will not permit any man to do you any wrong. God preserve you.

重要なのは,内容よりも媒介言語が英語であるということだ.ロンドン市民に伝えるのだから英語でなければ理解されないから,といえばそうかもしれないが,公文書はラテン語で書くべきものという長い伝統があったことを考慮すると,英語での公布は決して普通のことではない.すでに英語に書き言葉の伝統が確立していたからこそ,英語で文章を作成するという選択肢が可能だったのであり,それを選択するのに障害も感じられなかったのだろう.

なお,この英語文書は William 王自身が書いたわけではないし,おそらくは読めもしなかったろう.1130年代,年代記作家 Ordericus Vitalis は,William I が43歳のとき (c. 1071) に英語を学ぼうとしたことがあったと報告している.だが,征服後の激務を考えると,さして語学力は進歩しなかったのではないだろうか.ただ,英語を学ぼうとしたことが本当であるとすれば,それは William I の勤勉さなり好奇心なりの個人の美徳によるものだったかもしれないが,すでに長い書き言葉の伝統をもった言語への一種のリスペクトがあったかもしれない.リスペクトという表現が強すぎるのであれば,少なくとも,軽蔑はしていなかったとは言ってもよいかもしれない.

冒頭に指摘した英語史上の重要問題については,「#577. 中英語の密かなる繁栄」 ([2010-11-25-1]) でも触れているので参照.また,王の英語力については「#1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」」 ([2012-08-13-1]) を参照.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2012-09-18 Tue

■ #1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換 [lexicology][norman_conquest][history][loan_word][french][norman_french][me][law_french]

[2012-09-03-1]の記事「#1225. フランス借用語の分布の特異性」で言及した Lutz の論文に,標題の語彙交替を示す表が挙げられていた.古英語で用いられていた本来語の法律用語が,中英語以降(現代英語へ続く)に対応するフランス借用語語により置きかえられたという例である.網羅的ではないが,一瞥するだけで置換の様子がよく分かる表である.以下に再現しよう (149) .

| OE | ModE | |

| dōm | -- | judgment |

| dōmærn †, dōmhūs | -- | court-house |

| dōmlic † | -- | judicial |

| dēma †, dēmere † | -- | judge |

| dēman | -- | to judge |

| fordēman | -- | to condemn |

| fordēmend | -- | accuser |

| betihtlian † | -- | to accuse, charge |

| gebodian †, gemeldian † | -- | to denounce, inform |

| andsacian †, onsecgan † | -- | to renounce, abjure |

| gefriþian † | -- | to afford sanctuary |

| mānswaru †, āþbryce † | -- | perjury |

| mānswara † | -- | perjurer |

| mānswerian † | -- | to perjure oneself |

| (ge)scyld †, scyldignes † | -- | guilt |

| scyldig † | -- | guilty, liable |

| scyldlēas | -- | guiltless |

| āþ | > | oath |

| þēof | > | thief |

| þeofþ | > | theft |

| morþ, morþor + OF murdre | > | murder |

doom や deem など,現代まで残っている本来語はあるが,法律用語としての語義は失っている.また,法律用語として残っている最後の4語についても,フランク語や古ノルド語の同根語がノルマン人の法律用語としてすでに定着していたゆえとも考えられる.

Lutz は,征服者の制度と強く結びついたこれらの語彙が英語へ借用された事実を挙げ,とかくフランス文化への憧れというような借用の原動力に関する議論がなされるが,征服者の「力」を想定せざるを得ないフランス語借用もあるということを主張する.フランス語のもつ宮廷文化,ロマンス,食事,学問といった華やかな連想の影に,生々しい政治的,軍事的な力が隠されてしまっているのではないか,と問題を提起しているかのようだ.

. . . the particularly large share of French in the basic vocabulary of Modern Standard English cannot be attributed to its cultural appeal alone but results from forced linguistic contact exerted by the speakers of the language of a conquering power on that of the conquered population. Ordinary borrowing, guided by the wish to acquire new things and concepts and, together with them, the appropriate foreign terms, could not have led to such an extreme effect on the basic vocabulary of the recipient language.

関連して,「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) や「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) を参照.また,法律におけるフランス語について,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) と「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]) も参照.

・ Lutz, Angelika. "When did English Begin?" Sounds, Words, Texts and Change. Ed. Teresa Fanego, Belén Méndez-Naya, and Elena Seoane. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2002. 145--71.

2012-08-17 Fri

■ #1208. フランス語の英文法への影響を評価する [french][syntax][inflection][synthesis_to_analysis][norman_conquest][me][word_order][idiom][contact][french_influence_on_grammar]

中英語期,フランス語は英語の語彙に著しい影響を及ぼした.また,綴字においても相当の影響を及ぼした.しかし,形態や統語など文法に及ぼした影響は大きくない.

中英語に起こった文法変化そのものは,きわめて甚大だった.名詞,形容詞,代名詞,動詞の屈折体系は,語尾音の消失や水平化や類推作用により簡略化しながら再編成された.文法性はなくなった.語順がSVOへ固定化していった.しかし,このような文法変化にフランス語が直接に関与したということはない.

たしかに,慣用表現 (idiom) や語法といった広い意味での統語論で,フランス語の影響(の可能性)をいくつか指摘することはできる (Baugh and Cable, p. 167 の注15を参照).しかし,フランス語が英語語彙の分野に及ぼした影響とは比べるべくもない.全体として,フランス語の英語統語論への直接的な影響は僅少である.

しかし,間接的な影響ということであれば,[2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」で取り上げたフランス語の役割を強調しなければならない.フランス語の英文法への影響は,屈折の摩耗と語順の固定可の潮流を円滑に進行させるための社会言語学的な舞台を整えた点にこそ見いだされる.Baugh and Cable (167) の評価を引用する.

It is important to emphasize that . . . changes which affected the grammatical structure of English after the Norman Conquest were not the result of contact with the French language. Certain idioms and syntactic usages that appear in Middle English are clearly the result of such contact. But the decay of inflections and the confusion of forms that constitute the truly significant development in Middle English grammar are the result of the Norman Conquest only insofar as that event brought about conditions favorable to such changes. By removing the authority that a standard variety of English would have, the Norman Conquest made it easier for grammatical changes to go forward unchecked. Beyond this it is not considered a factor in syntactic changes.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-13 Mon

■ #1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」 [french][me][monarch][norman_conquest][reestablishment_of_english][history]

1066年のノルマン・コンクェストからおよそ1世紀半の時期は,ノルマン朝および後続のプランタジネット朝 (Plantagenet) の初期に当たる.この時期は,正体はフランス貴族であるイングランドの歴代の王が,イングランドの統治よりもむしろフランスの領土の保持と拡大に腐心した時代だった.この時期の歴代イングランド王と貴族たちの言語観と,その言語観を映し出す彼らの政治的行動は,英語史を考える際にも意義深い.英語はフランス語と比べて劣等であるという言語観は,英語の書き言葉の伝統の断絶(あるいは断続)を誘因したし,一方で自由闊達な言語変化を促すことになったからだ([2012-07-11-1]の記事「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」を参照).

そこで,時の権力者たちが,いかにフランス(語)を重視し,相対的にイングランド(英語)を軽視していたかを示す証拠が欲しくなる.12世紀のイングランド王のフランス(語)への姿勢を直接,間接に示す事実を,Baugh and Cable (116--22) に従って,4点ほど列挙しよう.

・ Henry I は,1100--35年の統治期間のうち17年余をフランスで過ごした.このことから,フランス重視の姿勢が明らかである.ただし,彼は英語を理解する能力はあったとされる.

・ Henry II は,1154--89年の長い統治期間の3分の2をフランスで過ごした.なお,妻の Eleanor of Aquitaine は,(アングロ)フレンチ文学のパトロンであり,英語は解さなかった.

・ Richard I は,1189--99年の統治期間のうちほんの数ヶ月しかイングランドに滞在しなかった.英語を用いたことはないとみなしてよいだろう.

・ 1087--1100年に統治した William II,1135--54年に統治した Stephen,1199--1216年に統治した John については,英語を話す能力があったかはわからない.

・ Henry I を除き,15世紀後半の Edward IV に至るまでの歴代のイングランド王は,誰一人としてイングランドで妻を求めなかった.

12世紀のイングランド王には,概して「英語力」はなかったと言えるだろう.ただし,当時の王家はイングランドにおいてもっとも非イングランド的な集団であったことに注意すべきである (Baugh and Cable 118, fn. 21) .位が低ければ低いほど,「英語力」は平均的に上昇したと考えられる.中英語期のイングランド君主の英語使用については,「#131. 英語の復権」の記事 ([2009-09-05-1]) でも触れているので,要参照.

なお,13世紀になって,在位1216--72年の Henry III はおそらく英語を理解できたと思われ,その子 Edward I (在位1272--1307年)は通常的に英語を使っていたと見られる (Baugh and Cable 137) .Edward III や Richard II など14世紀の王も,英語を理解した (Baugh and Cable 148) .

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-08-12 Sun

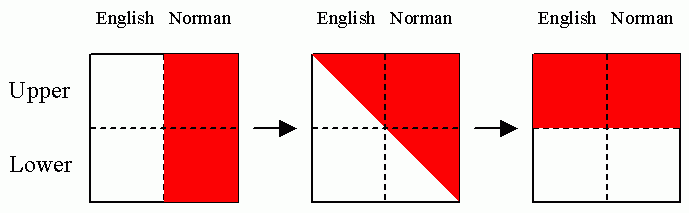

■ #1203. 中世イングランドにおける英仏語の使い分けの社会化 [french][me][norman_conquest][bilingualism][sociolinguistics][diglossia]

ノルマン・コンクェスト以後,イングランドにおける言語状況が英仏語の2言語使用 (bilingualism) となったことは,英語史において主要な話題である(今回はラテン語使用については触れない).だが,英語のみの単一言語使用 (monolingualism) だったところに,突如としてフランス語使用の慣習が入り込んだということはどういうことだろうか.多言語使用という状況にあまり馴染みのない者にとっては,想像するのは難しいかもしれない.英語史の授業でこの辺りの話題を出すと,さぞかし社会が混乱したのではないかという反応が聞かれる.何しろ海峡の向こうから異民族が異言語を引き下げて統治しにくるのだから,大事件のように思われるのも当然だ.

私自身,2言語使用に関する想像力が乏しいので,当時のイングランドの言語事情を具体的に思い浮かべるのに困難を感じる.しかし,民族との関わりよりも,社会階級の関わりにおいて言語をとらえると,中世イングランドにおける英仏語の関係をよりよく理解できるように思われる.

ノルマン・コンクェストの時点とその直後の時代には,「征服者たるノルマン人=フランス語」 vs 「被征服者たるイングランド人=英語」という対立の構図があったことは間違いない.ここでは,民族と言語が分かちがたく結びついている.しかし,征服から数世代を経て両民族の混血や交流が進むにつれ,英仏言語使用を区別する軸が,民族や出身地という軸から,社会階層という軸へと移ってきた.12世紀を通じて,イングランドの言語状況は,徐々に「上流階級=フランス語」 vs 「下流階級=英語」という対立の構図へと移行していったのである.移行の様子を(極度に)単純化して図示すれば,次のようになるだろう(赤がフランス語使用を表わす).

混血や交流が生じたとはいえ,12世紀でも「ノルマン系=上流階級」「イングランド系=下流階級」という図式がおよそ当てはまるのは事実である.しかし,英仏語の使い分けの軸が,民族や出身地を示す「系」から,階層としての「上下」に移った,あるいは「社会化」したと考えると,理解しやすい.この点について,Baugh and Cable (114--15) を引用しよう.

For 200 years after the Norman Conquest, French remained the language of ordinary intercourse among the upper classes in England. At first those who spoke French were those of Norman origin, but soon through intermarriage and association with the ruling class numerous people of English extraction must have found it to their advantage to learn the new language, and before long the distinction between those who spoke French and those who spoke English was not ethnic but largely social. The language of the masses remained English, and it is reasonable to assume that a French soldier settled on a manor with a few hundred English peasants would soon learn the language of the people among whom his lot was cast.

Baugh and Cable は外面史に定評のある英語史だが,とりわけノルマン・コンクェスト以後の中英語の社会言語学的状況に関して,記述に力が入っている.

関連して,[2011-02-17-1]の記事「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」も参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-07-11 Wed

■ #1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退 [synthesis_to_analysis][inflection][french][contact][norman_conquest][word_order][reestablishment_of_english][french_influence_on_grammar]

昨日の記事「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1]) では,英語の文法史上,古ノルド語の果たした役割がいかに大きいかを概説した.しかし,屈折の衰退と,それと密接に関わる語順の固定化や前置詞の使用の拡大は,言語内的・外的な複数の要因で生じたのであり,古ノルド語との言語接触は,重要ではあるがそのうちの1つにすぎないことを理解しておく必要がある.

言語外的な要因としてもう1つ考えるべきは,フランス語との言語接触である.1066年のノルマン征服以降,イングランドにおける英語の地位は下落した.古英語には存在した英語の標準形は失われ,一時期,書き言葉もほぼ奪われた.英語は,話者数でみればフランス語よりも圧倒的に多かったことは確かだが ([2010-03-31-1]),社会言語学的には地下に潜ったと表現してもよい.その後,英語の復権には2世紀を超える時間が必要だったのである(reestablishment_of_english) .フランス語が英語に及ぼした影響としては,語彙や綴字など言語的なものも多いが,それ以上に,英語が社会言語学的に干されることになった点が重要である.

興味深いことに,社会的に干され,地下に潜ったことにより,英語はむしろ生き生きと発展することになった([2010-11-25-1]の記事「#577. 中英語の密かなる繁栄」を参照).社会的地位が下落したといっても,フランス語側からの言語規制といったような実力行使はなく,むしろ自由に泳がされたと表現するほうが適切な状況だった.このような状況下で,ノルマン征服の時点までにすでに他の原因によりある程度まで進んでいた屈折の衰退は,滞りなく進行し続けることを許されたのである.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第4章第3節第5項「ノルマン人とフランス語」 (74) で,次のように述べた.

英語はこうして地下に潜ったが,この事実は英語の言語変化が進行してゆくのに絶好の条件を与えた.現代の状況を考えれば想像できるだろうが,書き言葉の標準があり,そこに社会的な権威が付随している限り,言語はそう簡単には変わらない.書き言葉の標準は言語を固定化させる方向に働き,変化に対する抑止力となるからである.しかしいまや英語は庶民の言語として自然状態に置かれ,チェック機能不在のなか,自然の赴くままに変化を遂げることが許された.どんな方向にどれだけ変化しても誰からも文句を言われない,いや,そもそも誰も関心を寄せることのない土着の弱小言語へと転落したのだから,変わろうが変わるまいがおかまいなしとなったのである.

そして,第5章第4節「なぜ屈折が衰退したか」 (99--100) で,次のように締めくくった.

古英語後期の古ノルド語との接触が引き金となって顕現した英語の屈折語尾の摩耗傾向は,中英語初期にフランス語によって英語が価値をおとしめられたがゆえに,誰に阻害されることもなく円滑に進行したのである.潜在的なゲルマン語的な漂流,古ノルド語話者との接触,フランス語の優勢な社会のもとで英語の価値が低下したこと,これらの諸要因が相俟って英語史上の一大変化を生じさせたのである.

2012-07-10 Tue

■ #1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退 [synthesis_to_analysis][inflection][old_norse][contact][norman_conquest]

英語史における顕著な潮流である「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) に,古ノルド語との言語接触が大いに関わっているという説は,広く受け入れられている.古ノルド語との言語接触と,屈折の衰退との間には因果関係があるという議論である.この話題については,本ブログでも度々取り上げてきた(特に ##59,928,931 の記事を参照).英語史上,最重要の話題とも言え,多くの英語史概説書で取り上げられているのだが,短い文章で要領よく解説したものがあまりない.英語史の専門的な視点からというよりは,むしろ少し離れた視点からの解説のほうが,細部に入り込まず,分かりやすいように思う.そこで,特に通時態に力点を置かない形態論の入門書を書いた Lieber (103) より,関連箇所を引用しよう.

Why did English lose all this inflection? There are probably two reasons. The first one has to do with the stress system of English: in Old English, unlike modern English, stress was typically on the first syllable of the word. Ends of words were less prominent, and therefore tended to be pronounced less distinctly than beginnings of words, so inflectional suffixes tended not to be emphasized. Over time this led to a weakening of the inflectional system. But this alone probably wouldn't have resulted in the nearly complete loss of inflectional marking that is the situation in present day English; after all, German --- a language closely related to English --- also shows stress on the initial syllables of words, and nevertheless has not lost most of its inflection over the centuries.

Some scholars attribute the loss of inflection to language contact in the northern parts of Britain. For some centuries during the Old English period, northern parts of Britain were occupied by the Danes, who were speakers of Old Norse. Old Norse is closely related to Old English, with a similar system of four cases, masculine, feminine, and neuter genders, and so on. The actual inflectional endings, however, were different, although the two languages shared a fair number of lexical stems. For example, the stem bōt meant 'remedy' in both languages, and the nominative singular in both languages was the same. But the nominative plural in Old English was bōta and in Old Norse bótaR. The form bóta happened to be the genitive plural in Old Norse. some scholars hypothesize that speakers of Old English and Old Norse could communicate with each other to some extent, but the inflectional endings caused confusion, and therefore came to be de-emphasized or dropped. One piece of evidence for this hypothesis is that inflection appears to have been lost much earlier in the northern parts of Britain where Old Norse speakers cohabited with Old English speakers, than in the southern parts of Britain, which were not exposed to Old Norse. Inflectional loss spread from north to south, until all parts of Britain were eventually equally poor in inflection (O'Neil 1980; Fennell 2001: 128--9)

同じ説を,できるだけ分かりやすく,かつ興味をそそるように解説を試みたのが,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』の第5章第4節「なぜ屈折が衰退したか」 (94--100) である.そこでは,屈折の衰退における古ノルド語の果たした役割のほかに,ノルマン征服後にフランス語が果たした役割にも踏み込んでいる.後者の役割は,因果関係としては,より間接的ではあるが,言語接触と言語史のダイナミックな関係,外面史と内面史の分かちがたい結びつきを理解するのにうってつけの話題である.これについては明日の記事で.

・ Lieber, Rochelle. Introducing Morphology. Cambridge: CUP, 2010.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2010-12-08 Wed

■ #590. last name はいつから義務的になったか [history][onomastics][personal_name][norman_conquest][by-name]

last name は surname, family name などとも呼ばれるが,日本語の名字に相当する名前である.イングランドでは,ノルマン征服以前は last name の使用は一般的でなかった(オランダなどヨーロッパの他の国ではさらに遅かった).中世イングランドで last name の使用が促された要因は様々だが,1つには英語に first name の種類が不足していたという事情がある.現在の英語名を考えても,同じ first name では人物の見分けがつかないという状況は大きく改善されていないように思われる.

last name の使用を促した法的な要因として,2点を指摘したい.1つは Richard II の統治下で1377年から実施された poll tax 「人頭税」である.税金を取り立てるために,まず13歳以上のすべての国民の名前を収集する必要があったからである.特に1380年の人頭税は貧富に無関係の重い大衆課税で,1381年の Wat Tyler による農民一揆 ( the Peasants' Revolt ) を引き起こした.歴史上,悪名高い税である.

もう1つは1413年の the Statute of Additions の制定である.これにより,すべての法的書類は,人物の first name のみならず,職業と居住地をも合わせて記載しなければならないことになった.職業や居住地の名称というのは英語の多くの last name の起源であり,こうしてイングランド国民はみなが固定した last name をもつに至った.

世界における名字の使用時期は,文化によって大きく異なる.中国では紀元前2852年に家名継承が制定された.日本では,名字帯刀は江戸時代の武士の特権であり,平民は名字帯刀御免を受けなければ名字を唱えることが許されなかったが,明治維新後,1870年になってすべての国民が名字を帯びることになった.しかし,これとて徴税や兵役を目的とした人物特定の意図が強く,イングランドの場合と同様に political/bureaucratic なものだったのである.

(現政権にしてもそうだが)不当に税金を取られるくらいなら,名字を捨ててもよいかもしれないな,とまで考えさせられるしまう last name の歴史である.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990. 196.

2009-07-24 Fri

■ #88. 英語史を揺るがした謎の物体 [history][norman_conquest][bayeux]

下の絵を見てもらいたい.何に見えるだろうか?

ひまわり? 古代エジプト遺跡? ロケット?

答えはタコクラゲ・・・ではなく,英語史を揺るがした(と考えられなくもない)ハレー彗星 ( Halley's Comet ) である.昨日の日食の記事[2009-07-23-1]に引き続き,英語史にまつわる天体の話しをしてみたい.

上のハレー彗星の絵は,西洋美術史上,西洋史上,そして英語史上,非常に名高いバイユーのタペストリー ( Bayeux tapestry ) からとったものである.

このタペストリー(つづれ織り)は,49.5cm × 70m の非常に横に長い絵巻で,11世紀の歴史を活写する70コマ漫画とでもいうべきものである.英国史と英語史にとって前代未聞の大事件であるノルマン人の征服 ( Norman Conquest ) の経緯を詳細に描いた一級の史料である.

さて,ハレー彗星の現れる問題のコマ.

.

.

1066年4月24日にハレー彗星が現れたとされており,絵の左側の人々が右上の謎の天体を見上げてざわついている.不吉なことが起こるかもしれないと案じているのである.実際に,この約半年後,運命のヘイスティングズの戦い ( Battle of Hastings ) により,絵の右の王座についている Harold 2世がノルマンディー公 William に破れ,アングロサクソン王朝が終焉することとなった.William がイングランド王 William 1世として戴冠したのが,同年のクリスマス.これ以降数百年の間,ゲルマン系の言語である英語が,ロマンス系の言語であるフランス語の影響下に置かれることとなった.

英語がロマンス語色を強めてゆく方向が確定したのはどの時点だと考えるべきだろうか.王政史的には William が戴冠した1066年のクリスマスということになるのかもしれない.しかし,中世の人々と同様に占星術や予言に重きをおくのであれば,1066年4月24日とするのも一案かもしれない.来るべき擾乱を予告するハレー彗星が空に現れたまさにその日に英語史という物語の筋が決まった,と想像すると,「空飛ぶタコクラゲ」の存在感は意外と大きいのかもしれない.

以上,ハレー彗星に英語史上の意義を強引に見いだしてみたが,歴史は見方一つで面白くもなるし,詰まらなくもなると思う.あくまで参考までに.

ちなみに,このハレー彗星の描かれているコマは,Bayeux tapestry 中,私の一番好きなコマである.タコクラゲにしか見えない.

・ Martin K. Foys. The Bayeux Tapestry Digital Edition. Leicester: Scholarly Digital Editions 2003, 2003. CD-ROM.

・ おんどり刺しゅう研究グループによる,

バイユーのタペストリーの複製作品と解説が見られるサイト: http://www.asahi-net.or.jp/~CN2K-OOSG/tapestry.html

・ その他,Googleからbayeux tapestryで無数のオンラインコンテンツを取得可能

・ アングロサクソン時代の天文学については,一昨日公開されたこちらの記事(Podcastもあり)が興味深い: http://365daysofastronomy.org/2009/07/22/july-22nd-astronomy-in-anglo-saxon-england/

(後記 2013/03/10(Sat) Reading Museum による,Britain's Bayeux Tapestry at the Museum of Reading のページ: 詳しい解説のほか,スライド形式でタペストリーを鑑賞できる)

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow