2025-03-23 Sun

■ #5809. 朝カルシリーズ講座の第12回「勘違いから生まれた英単語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][metanalysis][folk_etymology][ghost_word][link]

3月15日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の最終回となる第12回が開講されました.今回は「勘違いから生まれた英単語」と題して,「事故」によって生じた単語の具体例を挙げ,いつものように『英語語源辞典』やその他の資料を通じて,語源とは何か,単語とは何かという究極の問いに迫りました.

この第12回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第12回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内」 ([2025-03-13-1])

・ heldio 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」

・ heldio 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

さて,今年度のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」はこれにて終了です.1年間にわたりご参加いただいた方々には,御礼申し上げます.来年度も月に一度のペースで英語史に関連する講座を続けていきますが,今年度のテーマの流れを汲みながらも,特定の単語に注目しつつ,英語史を描いていく予定です.シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.4月からの春期クール3回分については,題目と日程が次のように決定しています.朝カルの公式HPより詳細をご確認し,ぜひお申し込みください.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

来年度も朝カル英語史講座,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-03-21 Fri

■ #5807. 「英語の語形成と語彙史を知ろう」 --- 大修館書店『英語教育』4月号の拙記事を紹介 [notice][vocabulary][lexicology][word_formation][morphology][hel_education][asacul][voicy][heldio][hel_education]

3月14日に発売された『英語教育』(大修館書店)の4月号に,第1特集として「新年度に見直したい英語語彙指導」が取り上げられています.その特集のなかで「英語の語形成と語彙史を知ろう」と題する見開き2頁の記事を執筆しました.記事は以下の4節からなっています.

1. 英語語彙の3分の2が借用語

2. 新語導入の「四則計算」

3. 英語史の各時代で好まれた方法

4. 英語史の知見を語彙学習に

実はこの節立ては,先日最終回を終えたばかりの朝日カルチャーセンター新宿教室のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の大雑把な要約となっています.朝カルシリーズの締めくくりの時期と本記事の原稿締切が近かったので,英語語彙史について考えてきた今年度を大きく振り返ってみたいという事情もあり,このような記事となりました.

とりわけ第2節の新語導入に関する「四則計算」は,英語(のみながら言語一般)の語形成をうまくまとめられているのではないかと考えています.ぜひ注目していただければ.「四則計算」の比喩については,最近では「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1]) で触れていますし,実は同雑誌『英語教育』の2020年2月号でも関連記事を書かせていただいています.「#3917. 『英語教育』の連載第11回「なぜ英語には省略語が多いのか」」 ([2020-01-17-1]) をご参照ください.

さて,今回の雑誌記事は最新号の第1特集「新年度に見直したい英語語彙指導」の1部として執筆しましたが,特集内の記事を一覧してみましょう.

1. 教室でできる語彙指導 4つのポイント

2. 英語定型表現の指導 --- You shall know a word by the company it keeps!

3. 高校での語彙指導 --- 「論理・表現」での実践例

4. 中学校の教室場面で行う語彙指導の工夫

5. 児童に教えるべき語彙知識とその指導方法とは

6. Teaching Assistant としての生成AIを語彙指導に活かす

7. Web アプリでデザインする語彙学習アクティビティ

8. 英語の語形成と語彙史を知ろう

本特集は英語教育者・学習者にとって実践的なヒントが満載です.新年度を迎えるにあたって,ぜひ見直してみてください.

今回ご紹介した拙記事「英語の語形成と語彙史を知ろう」については,heldio でも「#1387. 大修館書店『英語教育』4月号で「英語の語形成と語彙史を知ろう」を書かせていただきました」としてお話ししています.ぜひお聴きいただければ.

・ 堀田 隆一 「第1特集 新年度に見直したい英語語彙指導 --- 英語の語形成と語彙史を知ろう」 『英語教育』(大修館) 2025年4月号,2025年.30--31頁.

2025-03-17 Mon

■ #5803. corpse, corse, corpus, corps の4重語 [doublet][latin][french][loan_word][lexicology][lexicography][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][synonym][kdee][helmate][helkatsu][voicy][heldio]

標記の4語は,いずれもラテン語で「体」を意味する corpus に遡る単語である.「#4096. 3重語,4重語,5重語の例をいくつか」 ([2020-07-14-1]) でも取り上げた堂々たる4重語 (quadruplet) の事例だ.

corpus /ˈkɔɚpəs/ (集大成;言語資料)は,中英語期に直接ラテン語から入ってきた語形で,現代では専門的なレジスターとして用いられるのが普通である.

corpse /kɔɚps/ (死体),およびその古形・詩形として残っている corse /kɔɚs/ は,ラテン語 corpus がフランス語を経由しつつ変形して英語に入ってきた単語だ.フランス語では当初 cors のように綴字から <p> が脱落していたが,ラテン語形を参照して <p> が復活した.英語でも,この語源的綴字 (etymological_respelling) の原理が同様に作用し,<p> が加えられたが,<p> のない語形も並行して続いた.

corps /kɔɚ/ (複数形は同綴字で発音は /kɔɚz/)(軍隊)は "a body of troops" ほどの語義で,フランス語から後期近代英語期に入ってきた単語である.綴字に関する限り,上記 corpse の異形といってよい.

<p> が綴られるか否か,/p/ が発音されるか否か,さらに /s/ が発音されるか否かなど,4語の関係は複雑だ.この問題に対処するには,各々の単語の綴字,発音,語義,初出年代,各時代での用法や頻度の実際を丹念に調査する必要があるだろう.また,それぞれの英単語としての語誌 (word-lore) を明らかにするにとどまらず,借用元であるラテン語形やフランス語形についても考慮する必要がある.特にフランス語形についてはフランス語史側での発音と綴字の関係,およびその変化と変異も参照することが求められる.

さらに本質的に問うならば,この4語は,中英語や近代英語の話者たちの頭の中では,そもそも異なる4語として認識されていたのだろうか.現代の私たちは,綴字が異なれば辞書で別々に立項する,という辞書編纂上の姿勢を当然視しているが,中世・近代の実態を理解しようとするにあたって,その姿勢を持ち込むことは妥当ではないかもしれない.

疑問が次々に湧いてくる.いずれにせよ,非常に込み入った問題であることは間違いない.

今回の記事は,ヘルメイトによる2件のhel活コンテンツにインスピレーションを受け,『英語語源辞典』と OED を参照しつつ執筆した.

・ lacolaco さんが「英語語源辞典通読ノート」の最新回で取り上げている corporate, corpse, corpus に関する考察

・ 上記 lacolaco さんの記事を受け,ari さんがこの問題について Deep Research を初利用し,その使用報告をかねて考察した note 記事「#224【深掘り】corsはどう変化したか。ChatGPTに調べてもらう。」

私自身も,一昨日の heldio 配信回「#1385. corpus と data をめぐる諸問題 --- コーパスデータについて語る回ではありません」で lacolaco さんの記事と corpus 問題について取り上げている.ぜひお聴きいただければ.

2025-03-16 Sun

■ #5802. ghost word --- 造語者 Skeat による定義 [ghost_word][terminology][oed][lexicography][lexicology][metanalysis]

幽霊語について ghost_word のタグで記事をいくつか書いてきた.一昨日の記事「#5800. ghost word --- Skeat 曰く「辞書に採録してはいけない語」」 ([2025-03-14-1]) で触れたように,ghost word なる用語を造り出したのは,文献学者 Walter W. Skeat (1835--1912) である.

先の記事で触れたように,abacot なる単語が bycocket の崩れた形(誤記や異分析が関わっているか?)として幽霊のように生じたと考えられている.Skeat は,このような語を典型的な幽霊語と考えた.Skeat はまた,幽霊語は既存の単語の単なる誤用と混同すべきではないとも説く.ghost word の定義に相当する1節 (p. 352) を Skeat より引用しよう.

I propose, therefore, to bring under your notice a few more words of the abacot type; words which will come under our Editor's notice in course of time, and which I have little doubt that he will reject. As it is convenient to have a short name for words of this character, I shall take leave to call them "ghost-words." Like ghosts, we may seem to see them, or may fancy that they exist; but they have no real entity. We cannot grasp them; when we would do so, they disappear. Such forms are quite different, I would remark, from such as are produced by misuse of words that are well known. When, according to the story, a newspaper intended to say that Sir Robert Peel had been out with a party of friends shooting pheasants, and the compositor turned this harmless piece of intelligence into the alarming statement that "Sir Robert Peel had been out with a party of fiends shooting peasants," we have mere instances of misuse. The words fiends and peasants, though unintended in such a context, are real enough in themselves. I only allow the title of ghost-words to such words, or rather forms, as have no meaning whatever. (352)

この主張の後,Skeat は主に中英語期の文字の読み違いによって生じた幽霊語の例を挙げていく.単発の読み違いが,その後,誤ったまま連綿と受け継がれていき,いつしか幽霊語と気づかれることのない本当に恐ろしい幽霊語へと発展していくものだ,と警鐘を鳴らしている.Skeat はいったい何を恐れていたのだろうか(筆者は,このような単語はそれ自体が歴史をもっており,おもしろくて好きである).

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2025-03-14 Fri

■ #5800. ghost word --- Skeat 曰く「辞書に採録してはいけない語」 [ghost_word][terminology][oed][lexicography][lexicology][voicy][heldio][video_podcast][spotify]

幽霊語 (ghost_word) という興味深い対象について,hellog で何度か取り上げてきた.

・ 「#2725. ghost word」 ([2016-10-12-1])

・ 「#5795. ghost word 再訪」 ([2025-03-09-1])

・ 「#5796. ghost word を OED で引いてみた」 ([2025-03-10-1])

すでに過去の記事で触れたが,この用語を造ったのは高名な文献学者 Walter W. Skeat (1835--1912) である.1886年5月2日,Skeat がロンドン言語学会にて記念講演を行なった.その講演のなかで,"Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence" と題する報告がなされている.

以下に引用するのは,辞書編纂者でもある Skeat が,幽霊語を OED などの辞書に採録してはならないことを力説している箇所である.幽霊語の具体例として abacot (= by-cocket) を挙げている.

Of all the work which the Society has at various times undertaken, none has ever had so much interest for us, collectively, as the New English Dictionary. Dr. Murray, as you will remember, wrote on one occasion a most able article, in order to justify himself in omitting from the Dictionary the word abacot, defined by Webster as "the cap of state formerly used by English kings, wrought into the figure of two crowns." It was rightly and wisely rejected by our Editor on the ground that there is no such word, the alleged form being due to a complete mistake. There can be no doubt that words of this character ought to be excluded; and not only so, but we should jealously guard against all chances of giving any undeserved record of words which had never any real existence, being mere coinages due to the blunders of printers or scribes, or to the perfervid imaginations of ignorant or blundering editors. We may well allow that Ogilvie's Imperial Dictionary is an excellent book of its class, and that the latest editor, Mr. Annandale, has very greatly improved it; but I cannot think that he was was (sic) well-advised in devoting to Abacot twenty-seven lines of type, merely in order to quote Dr. Murray's reasons for rejecting it. Still less can I approve of his introduction of a small picture intended to represent an "Abacot," copied from the great seal of Henry VII.; it would have been much better to insert the picture under the correct form by-cocket. (351--52)

ちなみに,皮肉なことに最新の OED Online では abacot が立項されている.もとの †bycocket については,次のような定義が与えられている.

A kind of cap or headdress (peaked before and behind): (a) as a military headdress, a casque; (b) as an ornamental cap or headdress, worn by men and women.

The two crowns [? of England and France] with which the bycocket of Henry VI was 'garnished' or 'embroidered', were, of course, no part of the ordinary bycocket.

Skeat の引用の半ば "we should jealously guard against all chances of giving any undeserved record of words which had never any real existence, . . ." にみえる副詞 jealously の解釈について,昨日の heldio 配信回「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」で取り上げた.Spotify のビデオポッドキャストとしても配信しているので,ぜひそちらからもどうぞ.

・ Skeat, Walter W. "Report upon 'Ghost-words,' or Words which Have no Real Existence." in the President's Address for 1886. Transactions of the Philological Society for 1885--87. Vol. 2. 350--80.

2025-03-13 Thu

■ #5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][analogy][metanalysis][folk_etymology][voicy][heldio]

・ 日時:3月15日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度月に一度のペースで,『英語語源辞典』(研究社)を参照しつつ英語語彙史をたどる朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を続けてきました.明後日3月15日(土)に開講される第12回は,シリーズ最終回となります.前回までに英語語彙史はおおよそ描ききったので,最終回は遊び心満載の「勘違いから生まれた英単語」で締めたいと思います.

他の言語も同様ですが,英語には本来なかった語,あり得なかった語が,勘違いを含む何らかの「事故」により,存在し始めるということがあります.単に語源不詳というわけではなく,広い意味でのエラーにより生じてしまった語,といえばよいでしょうか.既存の語からの類推 (analogy) によって生まれた語,解釈語源あるいは民間語源 (folk_etymology) に基づく語,幽霊語 (ghost_word) など「事故」のタイプは様々ですが,このように不規則な出自をもつ単語たちも,英語語彙に独特な貢献をなしてきたのです.今回の講座では,いつものように『英語語源辞典』やその他の辞書を参照しつつ,変わり者の単語たちと戯れたいと思います.

過去11回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので辞典がなくとも受講には問題ありません).

今度のシリーズ最終回については,heldio でも「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」でもご案内しています.ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-16 Sun

■ #5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][pde][word_formation][morphology][neologism][borrowing][loan_word][shortening][link]

2月8日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回が開講されました.今回は「英語史からみる現代の新語」と題して,様々な新語導入法を導入しつつ,具体的な現代の新語を紹介しました.また,歴史的な観点から現代英語の新語導入の特殊性に触れました.

現代の新語導入は他言語からの借用 (borrowing) にさほど依存しないという点で,英語史上特異な様相を呈します.一方,現代英語は,短縮 (shortening) という新しい語形成の型を獲得し,それへの依存度を高めてきました.直近100年ほどで,新語導入のトレンドが変わってきたと考えられます.21世紀の英語語彙は,どのように展開していくのでしょうか.

今回の講座は,対面で参加された方がいつも以上に多く,オンラインで参加された方からも質問をいただくなど,活発でインスピレーションに富む回となりました.感謝いたします.第11回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第11回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内」 ([2025-02-06-1])

・ heldio 「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」 (2025/02/03)

・ heldio 「#1349. 語根創成 --- ゼロから作る完全に任意の新語をめぐって」 (2025/02/07)

・ heldio 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (2025/02/08)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

次回の朝カル講座は.3月15日(土)17:30--19:00に開講予定です.シリーズの最終回となる第12回で,「勘違いから生まれた英単語」と題して,オモシロ語源をもつ英単語を取り上げつつ,英語語彙史を総括する予定です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-09 Sun

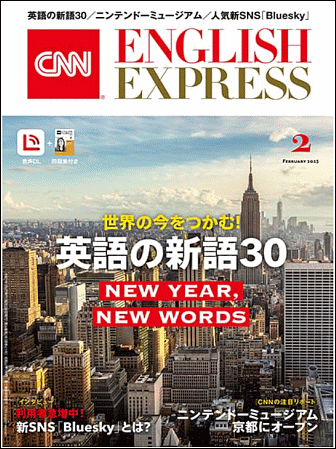

■ #5767. 『CNN English Express』2025年2月号の「特集 英語の新語30」 [voicy][heldio][asacul][neologism][lexicology][word_formation][kikuchi_shota]

菊地翔太先生(専修大学)が1月21日付で公開された最新の note 記事「英語の新語30 ---『CNN English Express 2025年2月号』特集の紹介」に触発されて,同号を入手しました.ちょうど現代英語の新語に関する朝カル講座のための資料を探していたところだったこともあり,特集をありがたく楽しく読むことができました.菊地先生,ありがとうございます! 同誌2月号はこちらより入手できます.

特集で取り上げられた新語30語は雑誌編集部による選定ということで,選定基準は詳しく書かれていませんが,昨年中に多用され,今年も引き続き頻繁に使用されていくだろう単語がピックアップされているものと想定されます.以下の5つの分野で仕分けされています.

【環境・科学・健康】 heat dome, zero-dose, autumn sneezing syndrome, popcorn brain, anthrobot, decel

【経済・ビジネス】 greedflation, neobank, digital twin, employee experience, bag holder, wanderpreneur

【社会・家庭】 situationship, porch piracy, Barbiecore, anti-airport dad, range anxiety, bed rotting

【ネット関係・デジタル関連】 prompt, For You page, ELI5, doomscrolling, chronically online, enshittification

【スラング・若者言葉】 girl dinner, cap, bussin', brat, cash grab, the ick

各表現の解説と例文は,雑誌の特集に直接当たっていただければと思いますが,読者の皆さんは,どれくらいご存じでしたか? 私は多くを知らず,不勉強を思い知らされました.これを機に現代の新語に関心を寄せていきたいと思います.なお,この貴重な情報は,昨日予定通り開講された朝カル講座で活用することができました.

同雑誌との関連では,ちょうど6年前に「#3542. 『CNN English Express』2月号に拙論の英語史特集が掲載されました」 ([2019-01-07-1]) と題して記事を書いています.ぜひそちらもお訪ねください.

・ 「特集 英語の新語30」『CNN English Express』2025年2月号,朝日出版社,2025年.33--43頁.

2025-02-08 Sat

■ #5766. 「好きな英語の接尾辞を教えてください!」 --- 一昨日の heldio 配信回 [suffix][voicy][heldio][helwa][helkatsu][word_formation][morphology][lexicology][affixation]

一昨日の Voicy heldio は「#1348. 好きな英語の接尾辞を教えてください!」と題して,リスナーの皆さんに「推し接尾辞」をコメント欄で寄せてもらう,参加型hel活の回をお届けしました.この2日間で30件ほどのコメントが寄せられ,各リスナーのお気に入りの,あるいは気になる接尾辞が明らかになりつつあります.

そもそも英語の接尾辞 (suffix) って,何があったっけ? という反応が返ってきそうです.その決定版となる一覧はありませんが,本ブログでは以下の記事で接尾辞等を列挙してきたことがありますので,参考にしていただければ.

・ 「#5677. 『語根で覚えるコンパスローズ英単語』の接辞リスト(129種)」 ([2024-11-11-1])

・ 「#1478. 接頭辞と接尾辞」 ([2013-05-14-1])

・ 「#5718. ギリシア語由来の主な接尾辞,接頭辞,連結形」 ([2024-12-22-1])

緩めに定義すれば,接尾辞とは既存の単語の最後に付される何らかの意味・機能をもったパーツとなります(逆に単語の最初に付されるものは接頭辞 (prefix) です).しかし,ものによっては接尾辞なのか,そうでないのかを,形態論や音韻論の観点から厳密に仕分けることが難しいケースもあると思います(この辺りの突っ込んだ話題については,一昨日のプレミアム配信「【英語史の輪 #247】今朝の「推し接尾辞」お題(生配信)」で触れました).

今回はややこしい点は横に置いておき,あたなの好きな接尾辞を1つでも2つでも挙げてもらえれば.コメント欄は常にオープンしていますので,さらに多くの回答が集まってくることを期待しています.

振り返ってみれば,以前にも似たような heldio 企画を楽しんだことがありました.そのときは「推し前置詞」を募ったのですが,以下の通り,おおいに盛り上がりました.

・ 「#5516. あなたの「推し前置詞」は何ですか?」 ([2024-06-03-1])

・ 「#5517. 大学生に尋ねました --- あなたの「推し前置詞」は何ですか?」 ([2024-06-04-1])

・ 「#5578. 「推し前置詞」で盛り上がった helwa 配信回のスレッドを公開」 ([2024-08-04-1])

2025-02-06 Thu

■ #5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][word_formation][compounding][derivation][shortening][loan_word][voicy][heldio]

・ 日時:2月8日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

明後日2月8日(土)の夕刻に開講される第11回は,「英語史からみる現代の新語」と題して,いよいよ現代英語,すなわち20--21世紀の英語の語彙に焦点を当てます.

現代英語は,新語の洪水とも言える語彙の爆発的増加の時代を迎えています.デジタル技術の発展や社会の急速な変化に伴い,新たな単語や表現が次々と誕生していますが,その背後には歴史的に一貫した語形成の型が存在します.接頭辞や接尾辞の追加による「派生」,複数の単語を組み合わせる「複合」,既存の単語の「短縮」,フレーズの頭文字を取る「頭字語」などです.

今回の講座では,英語史の各時代の傾向にも注意を払いながら,現代英語における新語導入の特徴を浮き彫りにしていきます.特に上述のような語形成の多様な方法に注目し,それらどのように現代社会の変化や文化的潮流を反映しているのかを探ります.これらの語形成のプロセスを理解することは,現代英語の語彙のダイナミズムを読み解く鍵となるはずです.いつものように『英語語源辞典』などを参照しながら進めていきます.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去10回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第11回については,Voicy heldio でも「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-02 Sun

■ #5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][contact][vocabulary][cosmopolitan_vocabulary][borrowing][loan_word][link]

1月25日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第10回が開講されました.今回は「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,主に近代英語期の多種多様な言語からの語彙借用に注目しました.

近代英語期,イギリスは他の列強に遅れながらも世界進出を果たしました.イギリス帝国の形成過程で,世界中の言語との接触により膨大な「世界的語彙」 (cosmopolitan_vocabulary) を獲得することになり,英語語彙は格段に豊かになりました.この語彙的発展を受けて,19世紀半ばのイギリス帝国全盛期に Oxford English Dictionary の編纂が開始されることになりました.

今回の講座でも,対面およびオンラインで多くの方々にご参加いただきました.ありがとうございます.第10回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習などにご活用ください.

今回のシリーズ第10回については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5743. 1月25日(土)の朝カルのシリーズ講座第10回「英語,世界の諸言語と接触する」のご案内」 ([2025-01-16-1])

・ heldio 「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」に向けて」 (2025/01/14)

・ heldio 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介 (2025/01/20)

・ heldio 「#1335. OED 編纂の背景にあった○○園 --- 明日の朝カル講座で取り上げます」 (2025/01/24)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

次回の朝カル講座は.6日後の2月8日(土)17:30--19:00に開講予定です.第11回「英語史からみる現代の新語」と題して,20--21世紀の新語形成の特徴を,英語史の観点から浮き彫りにします.現代の英語語彙は,歴史的に眺めると実に特別です.ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みいただけますと幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-26 Sun

■ #5753. 直近半世紀間に英語に入った日本語 [oed][japanese][loan_word][notice][borrowing][lexicology][heldio][inohota][youtube][link]

OED より1975年以降に英語に入った日本語由来の単語を取り出してみた.ただし,厳密に日本語由来の単語のみならず,何らかの形で日本語を経由していたり日本語と関係をもったしている単語ということで,緩めの設定で拾い出したものも含めるので,あしからず. *

合計73語が収集された.まず,10年刻みで単語を挙げてみよう.

【1970年代(25語)】 Betamax, gaman, money politics, reiki, sashiko, shishito, tsutsumu, katsu, katsu curry, mechatronics, shosha, kanban, karaoke, tamari, tonkotsu, butoh, Ginsu, hamachi, Midori, shuriken, uncanny valley, washi, mokume gane, nikkeijin, omakase

【1980年代(22語)】 omotenashi, shojo, Pac-Man, okadaic, shonen, skin lady, softnomics, ankimo, bukkake, kaiju eiga, Kumon, anime, kaizen, tokkin, mecha, zaitech, izakaya, Nintendo, omurice, karoshi, manhwa, functional food

【1990年代(17語)】 hentai, chindogu, otaku, cosplay, santoku, fan service, mangaka, compensated dating, enjo kosai, bokeh, emoji, Tamagotchi, cosplayer, hikikomori, keitai, visual kei, Tabata

【2000年代(5語)】 Sudoku, hallyu, tokusatsu, amigurumi, kintsugi

【2010年代(4語)】 washi tape, chimaek, mukbang, isekai

年代ごとの傾向は必ずしも明確ではないが,技術や伝統文化から始まり,食文化,ポップカルチャー,サブカルチャー,ビジネス,ゲーム関連,インターネット関連へと流れていっているようにみえる.全体として広い領域をカバーしているが,とりわけ多いのは食文化関連で,10語ほどが関与している.

品詞としては,予想される通り,ほぼすべてが名詞だが,gaman 「我慢する」は動詞として,okadaic 「オカダ(酸)の」は形容詞として入ってきている(この酸が最初に単離された海綿動物クロイソカイメンの学名 Halichondria okadai に由来するという).使用頻度については最高頻度帯の5をつけているのは emoji のみだが,頻度帯3と2を合わせて52語を数え,それなりに英語語彙に定着しているともいえる.

日本語単語の英語への流入の現代におけるピークはいつかという問いについては,OED の採録に関する方針も関与してくるので一概には言えないが,今回の調査で得られた数値のみを判断材料とするならば,1970年代から1990年代にかけてといってよい.

関連する話題については,ぜひ以下のコンテンツもご参照ください.

・ hellog 「#5467. OED の3月アップデートで日本語からの借用語が23語加わった!」 (2024/04/15)

・ inohota 「OED(Oxford English Dictionary)の今年3月のアップデートのテーマは日本語由来の英語!」 (2024/05/26)

・ heldio 「#60. 英語に入った日本語たち」 (2021/07/31)

・ heldio 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介」 (2025/01/20)

2025-01-16 Thu

■ #5743. 1月25日(土)の朝カルのシリーズ講座第10回「英語,世界の諸言語と接触する」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][loan_word][voicy][heldio][cosmopolitan_vocabulary]

・ 日時:1月25日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

1月25日(土)の夕刻に開講される第10回は,冬クール(3回分)の始まりとして「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,近代英語期における世界中の諸言語からの借用語にフォーカスします.

ヨーロッパの近代英語期は,大航海時代で幕が開きます.イギリスは,スペインやポルトガルなどの列強には遅れたものの,何とか世界展開の足かがりをつかみ,2世紀半ほどの時間をかけてイギリス帝国を作り上げます.七つの海を支配したイギリスは,この過程を通じて世界中の言語と接触することになり,世界的語彙 (cosmopolitan_vocabulary) という滋養が,英語という言語に大量に流れ込んでくることになりました.英語語彙は,語源を追いかけていくだけで世界一周できるほどの豊かさを得たのです.英語界最大の辞書である OED (= Oxford English Dictionary) の編纂企画が打ち上げられたのは,上記過程の機の熟したイギリス帝国の絶頂時代,19世紀後半のことでした.今回の講座では,英語語彙史上とりわけ激動の時代というべき,この近代英語期における言語接触に注目します

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去9回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第10回については,Voicy heldio でも「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-12-27 Fri

■ #5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました [asacul][latin][greek][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

12月21日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座の第9回が開講されました.今回は「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」と題して,古典語への傾倒が顕著だった16--17世紀の初期近代英語期に注目しました.この時期,知識が増大し学問も発展したために新しい語彙が大量に必要となり,そのニーズに応えるべくラテン語やギリシア語の単語や要素が持ち出されたのでした.結果として,古典語に基づく借用語や新語がおびただしく導入され,英語語彙は空前の拡張を遂げることになります.

今回も,対面およびオンラインで多くの方々にご参加いただきました.ありがとうございます.講座の内容を,markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理してみました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

今回のシリーズ第9回については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5710. 12月21日(土)の朝カルのシリーズ講座第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」のご案内」 ([2024-12-14-1])

・ heldio 「#1297. 12月21日(土)の朝カル講座「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」に向けて」 (2024/12/17)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

次回の朝カル講座は.冬のクールの始まりとして,新年の1月25日(土)17:30--19:00に開講予定です.第10回「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,主に後期近代英語期以降の世界中の諸言語からの借用語にフォーカスします.ご関心のある方は,朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-12-23 Mon

■ #5719. ギリシア語が英語に影響を与えた3つの型 [greek][latin][borrowing][loan_word][lexicology][word_formation][derivation][compounding][oe][prestige][combining_form][morphology][scientific_name][scientific_english][link]

ギリシア語が英語に与えた語彙的影響は,ラテン語やフランス語のそれに比べると見劣りするように思われるかもしれないが,実際にはきわめて大きい.語彙そのものというより,むしろ語形成 (word_formation) に与えた影響が大きい,といったほうが適切かもしれない.とりわけ連結形 (combining_form) を用いた科学系の複合語の形成は,ギリシア語の偉大な貢献である.

Durkin (231) は,英語史におけるギリシア語の影響について,広い視野から次のように述べている.

Between C5 and C8-9, the Greek liberal arts education was revived, first by the Ostrogoths, later by the Carolingians, and Greek gained special prestige. Writers liberally sprinkled their woks with Greek words, many of which found their way into other languages of Europe, including Old English. Particularly noteworthy are the glossarial poems from Canterbury with words like apoplexis, liturgia, spasmus. Since then, Greek medical doctrine and the terms associated with it became the major part of English medical lexis . . . . More general scientific vocabulary from Greek has mushroomed since C18 . . . .

. . . .

Greek influence on English, then, is restricted to the lexicon, (limited) derivation, and compounding. Words entered English initially through Roman borrowings, then through direct borrowing from Ancient Greek writers, more recently through word formation (combining roots and affixes) in English.

ギリシア語の英語への影響には,3パターンあるいは3段階があったとまとめてよいだろう.

(1) ラテン語を経由して(中世から)

(2) 直接ギリシア語から(近代以降)

(3) ギリシア語「要素」を用いた英語内での造語(近代以降,特に18世紀以降;「科学用語新古典主義的複合語」 (neo-classical compounds) あるいは「英製希語」と呼んでもよいか)

いずれのパターンについても,ギリシア語に付された威信 (prestige) を反映して学術用語の造語が圧倒的である.関連する話題として,以下の hellog 記事も参照.

・ 「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1])

・ 「#552. combining form」 ([2010-10-31-1])

・ 「#616. 近代英語期の科学語彙の爆発」 ([2011-01-03-1])

・ 「#617. 近代英語期以前の専門5分野の語彙の通時分布」 ([2011-01-04-1])

・ 「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1])

・ 「#3014. 英語史におけるギリシア語の真の存在感は19世紀から」 ([2017-07-28-1])

・ 「#3013. 19世紀に非難された新古典主義的複合語」 ([2017-07-27-1])

・ 「#3166. 英製希羅語としての科学用語」 ([2017-12-27-1])

・ 「#3179. 「新古典主義的複合語」か「英製羅語」か」 ([2018-01-09-1])

・ 「#3368. 「ラテン語系」語彙借用の時代と経路」 ([2018-07-17-1])

・ 「#4191. 科学用語の意味の諸言語への伝播について」 ([2020-10-17-1])

・ 「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1])

・ 「#5718. ギリシア語由来の主な接尾辞,接頭辞,連結形」 ([2024-12-22-1])

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2024-12-22 Sun

■ #5718. ギリシア語由来の主な接尾辞,接頭辞,連結形 [greek][suffix][prefix][lexicology][word_formation][combining_form][morphology][latin][french][loan_word][borrowing]

Durkin (216--19) にかけて,英語に入ったギリシア語由来の要素が列挙されている.接尾辞 (suffix),接頭辞 (prefix),連結形 (combining_form) に分けて,主たるものを列挙しよう.ラテン語やフランス語からの借用語のなかに混じっている要素もあり,究極的にはギリシア語由来であることが気づかれていないものも含まれているのではないか.

[ 接尾辞 ]

-on (plural -a), -ter, -terion, -ma/-mat- (adj. -matic), the family of -ize/-ise (-ist/-ast, -ism, -asm), -ite, -ess, -oid, -isk, -(t)ic, -istic(al), -astic(al)

[ 接頭辞 ]

a(n)-, amph(i)-, an(a)-, anti-, ap(o)-, cat(a)-/kat(a)-, di(a)-, dys-, a(n)-, end(o)-, exo-, ep(i)-, hyper-, hyp(o)-, met(a)-, par(a)-, peri-, pro-, pros-, syn-/sys-

[ 連結形 ]

acro- "high; of the extremities", agath(o)- "good", all(o)- "other, alternate, distinct", arch- "chief; original", argyr(o)- "silver", aut(o)- "self(-induced); spontaneous", bary-/bar(o)- "heavy; low; internal", brachy- "short", brady- "slow", cac(o)- "bad", chlor(o)- "green; chlorine", chrys(o)- "gold; golden-yellow", cry(o)- "freezing; low-temperature", crypt(o)- "secret; concealed", cyan(o)- "blue", dipl(o)- "twofold, double", dolich(o)- "long", erythr(o)- "red", eu- "good, well", glauc(o)- "bluish-green, grey", gluc(o)- "glucose"/glyc(o)- "sugar; glycerol"/glycy- "sweet", gymn(o)- "naked, bare", heter(o)- "other, different", hol(o)- "whole, entire", homeo- "similar; equal", hom(o)- "same", leuc/k(o)- "white", macro- "(abnormally) large", mega- "huge; very large", megal(o)- "large; grandiose" and -megaly "abnormal enlargement", melan(o)- "black; dark-colored; pigmented", mes(o)- "middle", micr(o)- "(very) small", nano- "one thousand-millionth; extremely small", necr(o)- "dead; death", ne(o)- "new; modified; follower", olig(o)- "few; diminished; retardation", orth(o)- "upright; straight; correct", oxy- "sharp, pointed; keen", pachy- "thick", pan(to)- "all", picr(o)- "bitter", platy- "broad, flat", poikil(o)- "variegated; variable", poly- "much, many", proto- "first", pseud(o)- "false", scler(o)- "hard", soph(o)- and -sophy "skilled; wise", tachy- "swift", tel(e)- "(operating) at a distance", tele(o)- "complete; completely developed", therm(o)- "warm, hot", trachy- "rough"

英語ボキャビルのおともにどうぞ.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2024-12-19 Thu

■ #5715. 現代に借用されたフランス語の単語 [french][loan_word][borrowing][lexicology]

英語にとって,フランス語は歴史的に「腐れ縁」の仲である.古英語末期より現代に至るまで,言語的な付き合いが途切れたことはない.時代によって浮き沈みはあるものの,フランス語の単語は常に英語に流入し続けてきたし,フランス語は英語にとって心理的距離が最も近い言語といってよいだろう.

中英語期や近代英語期ほどではないが,現代でもフランス単語は着実に英語に流入してきている.OED で検索すると,20世紀以降のフランス借用語は,ざっと1000語ほどある.そのなかでも比較的頻度の高いものを50個ほど挙げてみよう.

micelle (1901), garage (1902), reductase (1902), limousine (1902), austenite (1902), bloc (1903), metro (1904), fuselage (1909), camp (1909), sabotage (1910), ciel (1910), Cubism (1911), Chardonnay (1911), mas (1912), matière (1915), surrealist (1918), collage (1919), adage (1920), bacteriophage (1921), saboteur (1921), hydrolase (1922), bistro (1922), nematic (1923), lipid (1925), exclusivity (1926), infrastructure (1927), surrealism (1927), moderne (1928), montage (1930), anomie (1933), evacuee (1934), Gaullist (1941), microfiche (1950), Annales (1952), chlorpromazine (1952), nouveau (1955), neuroleptic (1958), virion (1959), operon (1960), eukaryote (1961), auteur (1962), non (1963), prokaryote (1963), Art Deco (1966), retro (1972), intertextuality (1973), fractal (1975), endorphin (1976), Prolog (1977), acquis (1979)

この一覧には,日本語に入っている語も多い.ガレージ,リムジン,ブロック,メトロ,サボタージュ,キュービズム,シャルドネ,ビストロ,シュールレアリスム,モンタージュ,マイクロフィッシュ,アールデコ,レトロ,フラクタル,エンドルフィンなど,20世紀中に,英語語彙のみならず日本語語彙にも貢献してきたフランス単語を評価したい.

ちなみに21世紀になってから(2002年に)英語に借用された parkour (パルクール)というフランス単語にも注目しておこう.環境内の障害物を越えていく軍事訓練から発達した競技で、現在世界中で人気急上昇のスポーツである.

2024-12-14 Sat

■ #5710. 12月21日(土)の朝カルのシリーズ講座第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][latin][greek][renaissance][emode][voicy][heldio]

・ 日時:12月21日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

1週間後に開講される第9回では主に初期近代英語期におけるラテン語およびギリシア語の語彙的影響を評価します.16--17世紀の初期近代英語期は英国ルネサンスの時代に当たり,古典語への傾倒が顕著でした.知識が増大し学問も発展したために新しい語彙が大量に必要となり,そのニーズに応えるべくラテン語やギリシア語の単語や要素が持ち出されたのです.結果として,古典語に基づく借用語や新語がおびただしく導入され,英語語彙は空前の拡張を遂げることになります.

今回の講座では,古典語からの借用語に主に注目し,この時期の語彙拡大の悲喜劇を観察してみたいと思います.ぜひ皆さんもこの時代にもたらされたラテン・ギリシア語系のオモシロ単語を探してみてください.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去8回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

(以下,後記:2024/12/17(Tue))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2024-12-09 Mon

■ #5705. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック at 目白大学 [senbonknock][sobokunagimon][sociolingustics][voicy][heldio][goshosan][stress][personal_pronoun][pragmatics][variety][3ps][language_or_dialect][language_family][origin_of_language][artificial_language][waseieigo][stigma][synonym][sapir-whorf_hypothesis][lexicology]

先日,五所万実さん(目白大学)に,同大学で開講されている社会言語学入門の授業にお招きいただきました.ありがとうございます! 事前に受講学生の皆さんより質問を募るなどの準備を整えた上で,授業本番で千本ノック (senbonknock) を敢行しました.五所さんと2人でのライヴのような千本ノックとなりましたが,数々の良問が飛び出し,80分ほどのエキサイティングなセッションとなりました.

この授業の一部始終を Voicy heldio で収録しました.全体を前半と後半に分け,各々を配信しました.以下に各質問および対応するチャプター分秒を示します.

【前半(約48分) 「#1284. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック at 目白大学 --- Part 1」】

(1) Chapter 2, 03:55 --- 発音上のアクセントが苦手なのですが,何かコツはありますか? (言語におけるアクセントの存在意義は?)

(2) Chapter 3, 04:58 --- なぜ日本語には「私」「僕」「俺」など1人称に多くの言い方があるのですか?

(3) Chapter 4, 00:03 --- 日本語にあるような役割語は英語には存在するのですか? (「周辺部」の話題へ)

(4) Chapter 4, 04:40 --- なぜ you には「あなた」と「あなた方」の両方の意味があるのですか?

(5) Chapter 5, 02:57 --- なぜ3単現の -s をつけるのですか?

(6) Chapter 5, 01:26 --- 違う語族なのに似ている言語はありますか? (言語と方言の区別,世界の言語の数の問題へ)

【後半(約35分) 「#1287. 目白大学で千本ノック with 五所先生 (2)」】

(7) Chapter 2, 00:05 --- 人類で初めて2つの言語を習得した人間は誰ですか?

(8) Chapter 2, 02:57 --- 世界の共通語を作ることは実現可能ですか?

(9) Chapter 3, 03:35 --- 最初に英語が日本に入ってきたとき,どのように翻訳できたのですか?

(10) Chapter 3, 02:51 --- 和製英語のようなものは他言語にもあるのですか?

(11) Chapter 4, 00:46 --- 日本語のバイト敬語のようなものは英語にもありますか?

(12) Chapter 5, 00:00 --- なぜ英語には say, speak, tell など「言う」を意味する単語が多いのですか?

授業というよりも,五所さんとの heldio 生配信イベントとなりました.ありがとうございました.

2024-12-08 Sun

■ #5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました [asacul][oe][dutch][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][vocabulary][heldio][link]

11月30日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座の第8回が開講されました.今回は「英語,オランダ語と交流する」と題して,英語史ではあまり注目されることのないオランダ語との言語接触について論じました.企画時には90分の講義に値するテーマかどうか自問していましたが,資料を準備する段になって,それが杞憂であることがわかりました.対面およびオンラインで,多くの方々にご参加いただき,ありがとうございました.

講座の内容を,markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理してみました(画像としてはこちらからどうぞ).受講された方は復習用に,そうでない方は講座内容を垣間見る機会としてご活用ください.

今回のシリーズ第8回については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5689. 11月30日(土)の朝カルのシリーズ講座第8回「英語,オランダ語と交流する」のご案内」 ([2024-11-23-1])

・ heldio 「#1277. 11月30日(土)の朝カル講座「英語,オランダ語と交流する」に向けて」 (2024/11/27)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

次回の朝カル講座は.12月21日(土)17:30--19:00に開講予定です.第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」と題して,主に初期近代英語期の古典語からの語彙借用に注目します.ご関心のある方は,朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow