2014-08-20 Wed

■ #1941. macaronic code-switching としての語源的綴字? [etymological_respelling][code-switching][bilingualism][latin][silent_letter][etymology][borrowing][grapheme]

中英語期には英仏羅の間で言語の切り替え code-switching が起こるテキストがあることを,「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]),「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) の記事でみた.ジャンルとしては宗教的な韻文や散文,また書簡などの事例があるが,これらが著者によるランダムな切り替えなのか,あるいは切り替えに際して何らかの "social and discourse-pragmatic reasons" があったのかが問題となる(cf. 「#1627. code-switching と code-mixing」 ([2013-10-10-1])).

通常,上記の macaronic code-switching で問題とされるのは,語句,節,文といった比較的大きな言語単位で一方の言語から他方の言語へ切り替わる場合だが,より小さな単位,例えば形態素や音素(文字素)という単位での macaronic code-switching はありうるのだろうか.もしあるとすれば,そこにも何らかの "social and discourse-pragmatic reasons" が関わっていると考えられるのだろうか.

Miller (211) は,<doubt> (cf. ME <doute>) に見られるような語源的綴字 (etymological_respelling) はもしかすると macaronic code-switching により生じたものかもしれないと推測している.

Some changes may be due to the macaronic codeswitching between Medieval Latin and Late Middle English in certain poetic texts and especially London accounting records . . . .

しかし,この推測が妥当かどうかを決めることは難しい.<doubt> や <receipt> のように <b> や <p> を挿入する行為は,実に細微な点をついたラテン語かぶれの行為である.より大きな言語単位での英羅間の切り替えが頻繁に起こっていない限り,この細微さが物語るのは,著者が流ちょうな2言語使用者ではなくラテン語を外国語として(不十分に)学んだ英語話者だということだろう.ラテン語の語源形を参照した文字の挿入を macaronic code-switching と呼ぶべきかどうかは,畢竟,その定義にかかってくる.しかし,code-switching とは何かを考え始めれば,bilingualism とは何かという頭の痛い問題にも至らざるを得ない.また,「#1661. 借用と code-switching の狭間」 ([2013-11-13-1]) の問題も関わってこよう.<b> や <p> が初めて挿入されたとき,それははたして macaronic code-switching の現われなのか,あるいはラテン語形の借用なのか.そして,いずれにせよ,そこに社会的・語用論的な意図はあったのか.

この挿入がある程度慣習化してくると,語源主義,綴字論,衒学的風潮に裏打ちされて「社会的・語用論的な意義」が付加されることにはなったろう.しかし,初めて挿入されたときに,そのような意義や意図があったかどうかは,推測の域を出ない.

以上を考察した上で,次のような感想をもった.(1) code-switching が文字という小さな単位で起こり得るかどうか疑わしい.(2) 「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]) でみたフランス語における類例が示唆するように,中途半端なラテン語の知識に基づく混用とみなすことで十分ではないか.(3) 結果として後に,<b> や <p> の挿入に社会的・語用論的な意義が付された点こそが重要なのであって,その過程が code-switching か借用かなどの問題は各々の定義の問題であり,それほど重要ではない.ただし,挿入の過程に macaronic text の存在を考えてみる視点はなかったので,新鮮な推測ではある.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-08-03 Sun

■ #1924. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか (2) [gender][french][old_norse][contact][bilingualism][french_influence_on_grammar]

「#1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか」 ([2014-06-24-1]) で,「当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになった」とする説を批判的に紹介した.しかし,その後 Miller (234--35) に上記と少し似た議論をみつけた.Miller 自身も憶測 (speculation) としているが,他の論文においても積極的に論じているようだ.

It is reasonable to speculate that gender was strained by scandinavianization but not abandoned, especially since Danish only reduced masculine and feminine later and in Copenhagen under a different contact situation . . . . Miller . . . suggests that the final loss of gender would most naturally have occurred in the East Midlands, a BUFFER ZONE between French to the south and the Danish-English amalgam to the north, the reason being that the gender systems were completely incongruent. In French, for instance, soleil 'sun' was masculine and lune 'moon' feminine, in stark contrast to Scandinavian where ON sól 'sun' was feminine and máni 'moon' masculine. Like other buffer zones that give up the conflicting category, the East Midlands had little recourse other than to scrap gender.

厳密にいえば,前の記事の説は英語と Norman French の2者の言語接触に関するものであるのに対し,Miller の説は英語と Norman French と Old Norse の3者の言語接触に関するものなので,2つを区別する必要はあるだろう.Miller の仮説を検証するためには,性の消失が最初に "the East Midlands, a BUFFER ZONE" で本格的に始まったことを示す必要がある.また,前の記事でも反論ポイントとして指摘したが,この "BUFFER ZONE" において,どの程度の社会的・個人的な bilingualism あるいは trilingualism が行われていたのかが焦点となる.

だが,いずれにせよ中部以北ではフランス語の関与が認められ得る時代以前にすでに性の消失が進んでいたわけだから,提案されている言語接触は,すでに進行していた性の消失を促したということであり,それを引き起こした原動力だったわけではないことは注意すべきである.この点を押えておきさえすれば,Miller の憶測も一概に否定し去るべきものではないように思われる.

・ Miller, D. Gary. External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance. Oxford: OUP, 2012.

2014-07-29 Tue

■ #1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings [history][irish][ireland][standardisation][linguistic_imperialism][ame][new_englishes][bilingualism][historiography][model_of_englishes][esl][efl][elf]

Mesthrie and Rakesh (12--17) に,"INTEGRATING NEW ENGLISHES INTO THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE COMPLEX" と題する章があり,World Englishes あるいは New Englishes という現代的な視点からの英語史のとらえ方が示されており,感心した.

英語の拡散は,有史以前から現在まで,4つの crossings により進行してきたという.第1の crossing は,5世紀半ばに北西ゲルマン民族がブリテン島に渡ってきた,かの移住・侵略を指す.この段階から,ポストコロニアルあるいはポストモダンを想起させるような複数の英語変種,多言語状態,言語接触がすでに存在していた.複数の英語変種としては,アングル族,サクソン族,ジュート族などの間に民族変種の区別が移住の当初からあったろうし,移住後も地域変種や社会変種の発達がみられたろう.多言語状態および言語接触としては,基層言語としてのケルト語の影響,上層言語としてのラテン語との接触,傍層言語としての古ノルド語との混交などが指摘される.後期ウェストサクソン方言にあっては,1000年頃に英語史上初めて書き言葉の標準が発展したが,これは続くノルマン征服により衰退した.この衰退は,英語標準変種の "the first decline" と呼べるだろう (13) .

第2の crossing は,中英語期の1164年に Henry II がアイルランドを征服した際の,英語の拡散を指す.このとき英語がアイルランドへ移植されかけたが,結果としては定着することはなかった.むしろ,イングランドからの植民者はアイルランドへ同化してゆき,英語も失われた.詳しくは「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) を参照されたい.

後期中英語から初期近代英語にかけて,英語史上2度目の書き言葉の標準化の動きが南イングランドにおいて生じた.この南イングランド発の標準変種は,それ以降,現在に至るまで,英語世界において特権的な地位を享受してきたが,20世紀に入ってからのアメリカ変種の発展により,また20世紀後半よりみられるようになったこれら標準変種から逸脱する傾向を示す世界変種の成長により,従来の特権的な地位は相対的に下がってきている.この地位の低下は,南イングランドの観点からみれば,英語標準変種の "a second decline" (16) と呼べるだろう.ただし,"a second decline" においては,"the first decline" のときのように標準変種そのものが死に絶えたわけではないことに注意したい.それはあくまで存在し続けており,アメリカ変種やその他の世界変種との間で相対的に地位が低下してきたというにすぎない.

一方で,近代英語期以降は,西欧列強による世界各地の植民地支配が進展していた.英語の拡散については「#1700. イギリス発の英語の拡散の年表」 ([2013-12-22-1]) をはじめとして,本ブログでも多く取り上げてきたが,英語はこのイギリス(とアメリカ)の掲げる植民地主義および帝国主義のもとで,世界中へ離散することになった.この離散には,母語としての英語変種がその話者とともに移植された場合 ("colonies of settlement") もあれば,経済的搾取を目的とする植民地支配において英語が第2言語として習得された場合 ("colonies of exploitation") もあった.前者は the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, St. Helena, the Falklands などのいわゆる ENL 地域,後者はアフリカやアジアのいわゆる ESL 地域に対応する(「#177. ENL, ESL, EFL の地域のリスト」 ([2009-10-21-1]) および「#409. 植民地化の様式でみる World Englishes の分類」 ([2010-06-10-1]) を参照).英米の植民地支配は被っていないが保護領としての地位を経験した Botswana, Lesotho, Swaziland, Egypt, Saudi Arabia, Iraq などでは,ESL と EFL の中間的な英語変種がみられる.また,20世紀以降は英米の植民地支配の歴史を直接的には経験していなくとも,日本,中国,ロシアをはじめ世界各地で,EFL あるいは ELF としての英語変種が広く学ばれている.ここでは,英語母語話者の人口移動を必ずしも伴わない,英語の第4の crossing が起こっているとみることができる.つまり,英語史上初めて,英語という言語がその母語話者の大量の移動を伴わずに拡散しているのだ.

英語史上の4つの crossings にはそれぞれ性質に違いがみられるが,とりわけポストモダンの第4の crossing を意識した上で,過去の crossings を振り返ると,英語史記述のための新たな洞察が得られるのではないか.この視座は,イギリス史の帝国主義史観とも相通じるところがある.

・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.

2014-06-24 Tue

■ #1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか [personal_pronoun][gender][prescriptive_grammar][norman_french][norman_conquest][bilingualism][french][contact][inflection][singular_they]

昨日の記事「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) に関連して,英語では generic 'he' の問題,そしてその解決策として市民権を得てきている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の話題が思い出される.singular they について,最近ウェブ上で A Linguist On the Story of Gendered Pronouns という記事を見つけたので紹介したい.singular they の例が Chaucer など中英語期からみられること,generic 'he' の伝統は18世紀後半の規範文法家により作り出されたものであることなど,この問題に英語史的な観点から迫っており,一読の価値がある.

しかし,記事の後半にある一節で,フランス語が中英語期の文法性の消失に部分的に関与していると示唆している箇所について疑問が生じた.記事の筆者によれば,当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになったという.もっとも屈折語尾の崩壊が性の崩壊の主たる原因と考えているようではあるが,上のような議論は一般的に受け入れられているわけではない(ただし,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) や,中英語が古英語とフランス語の混成言語であるとするクレオール語仮説の議論 ##1223,1249,1250,1251 を参照されたい).

So what you really have is an extended period of several centuries in which many people were more-or-less proficient in both Norman French and Anglo Saxon, which in actual fact meant speaking the highly intermingled versions known as Anglo-Norman and Middle English. But words that belong to one gender in one language don't necessarily belong to the same gender in the other. To use a modern example, the word for "bridge" in French, pont, is masculine, but the word for "bridge" in German, ''Brücke, is feminine. If you couple this with the fact that people had begun to stop pronouncing altogether the endings that indicate a word窶冱 gender and case, you can see how these features became irrelevant for the language in general.

まず,当時のイングランドの多くの人が程度の差はあれ2言語話者だったということが,どの程度事実と合っているのかという疑問がある.貴族階級のフランス系イングランド人や知識階級の人々は多かれ少なかれバイリンガルだった可能性は高いが,大多数の庶民は英語のモノリンガルだった(「#338. Norman Conquest 後のイングランドのフランス語母語話者の割合」 ([2010-03-31-1]) および「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) の記事を参照).英語の言語変化の潮流を決したのはこの大多数のモノリンガル英語話者だったに違いなく,社会的な権力はあるにせよ少数のバイリンガルがいかに彼らに言語的影響を及ぼしうるのか,はなはだ疑問である.

次に,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) でみたように,一般にフランス語の英語への直接的な言語的影響は些細であるという説得力のある議論がある.語彙や綴字習慣を除けば,フランス語が英語に体系的に影響を与えた言語項目は数少ない.ただし,間接的な影響,社会言語学的な影響は甚大だったと評価している.それは,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) や「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じた通りである.

今回の性の消失という問題に対するには,フランス語によるこの間接的な効果,屈折語尾の消失を間接的に促したという効果を指摘するだけで十分ではないだろうか,

2014-01-25 Sat

■ #1734. Canada の国旗と紋章 [vexillology][heraldry][history][bilingualism][canada]

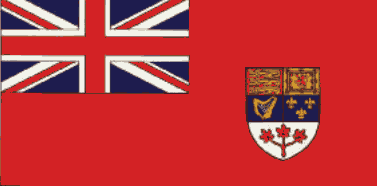

昨日の記事「#1733. Canada における英語の歴史」 ([2014-01-24-1]) で,カナダにおける英語の歴史を概観した.そのなかで,カナダが1965年に国旗のデザインをカエデをかたどった現在のもの (Maple Leaf flag) に変更したことに触れた.National Symbols - Anthems and Symbols - Canadian Identity によると,それ以前のカナダの国旗としては様々なデザインがあったが,旗竿に近い上端の区画 (canton) に,英領であることを表わすものとして Union Jack が配されたものが多かった.例えば,1957年の時点では以下の左のものが採用されていた.

|  |

現在の国旗のデザイン(上掲右図)のカエデは,カナダの象徴として以前より用いられていたものであり,両側の縦縞は大西洋と太平洋を表わす.赤と白は,Union Jack を参照した歴代の配色でもある.1965年の国旗変更にあたっては,Union Jack を保持するものを含めいくつかの草案があったようだ.いずれにせよ,Maple Leaf flag の採用により,カナダ国民のイギリスからの独立意識はいっそう高まることになった.

一方,下に示したカナダの紋章は,より保守的な性格を保持している.「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]) で取り上げた英国の紋章 (The Royal coat of arms) を模したデザインだが,左上に Union Jack もあれば,右上及び中央の盾の中にはフランスとの関係を物語る金の fleurs-de-lis も描かれている.台座の白百合もフレンチ・コネクションを表わす.そして,当然ながらカエデの葉も各所に配されている.下部の銘 (motto) はラテン語で A MARI VSQVUE AD MARE (from sea through to sea) と書かれており,国旗の場合と同様に,太平洋と大西洋をつなぐ大陸国家であること示すものである.

なお,フランス系の伝統の濃い Quebec の州旗は fleurs-de-lis を配した,いかにもフランス的なデザインである.

国旗関連の話題としては,「#1697. Liberia の国旗」 ([2013-12-19-1]),「#1703. 南アフリカの植民史と国旗」 ([2013-12-25-1]) も参照.

2013-11-09 Sat

■ #1657. アメリカの英語公用語化運動 [sociolinguistics][language_planning][statistics][bilingualism][linguistic_right]

アメリカにもイギリスにも法律で定めた公用語というものはない.英語が事実上の公用語であることは明らかだが,まさに事実上そうであるという理由で,特に法律で明記する必要がないのである.いや,正確には,これまでは必要がなかったと言うべきだろう.1980年代以降,アメリカでは英語公用語化運動が繰り広げられてきた.

背景には,英語を話さないアメリカ人の増加という事情がある.U.S. Census Bureau の統計によると,5歳以上のアメリカ人で,英語がまったく話せない,あるいはうまく話せない人の数が,1980年では全人口の2%だったが,1990年では2.9%と増加し,最新の2011年のデータ (PDF)では4.65%に達している.ある試算によると2050年には6%に達するのではないかとも言われる.(Language Use - U.S. Census Bureau の各種統計を参照.)

アメリカでは1968年の2言語教育法の制定により,非英語話者が教育上不利にならないような配慮がなされてきた.非英語話者の子供には英語を学ぶ機会が必ず与えられるし,政府刊行物,公共の案内,運転免許の筆記試験などで英語以外の言語を選ぶこともできる.しかし,この言語政策には莫大な予算がかかる.さらに,国家統合の問題にもかかわる.増加する国民の英語離れは,アメリカが国家としての重要な求心力を失い始めている徴候ではないかと考える人々がいてもおかしくない.こうして,英語公用語論争が始まった.

連邦政府レベルで英語公用語運動が始まったのは,1981年である.カナダ生まれの日系人で言語学者であり連邦上院議員の S. I. Hayakawa が,英語を公用語とする修正条項を憲法に付加することを提案した.この提案は退けられたが,州レベルでは運動は続けられることになった.Nebraska, Illinois, Virginia, Indiana, Kentucky, Tennessee の6州で英語を公用語とする法律が成立したのに続き,1986年に California で英語公用語化法案 Proposition 63 が住民投票の結果,通された.メディアなどの前評判を覆して,賛成票73%での法案成立だった.それまでの他州での法案が実質的というよりは象徴的な意味合いをもつにすぎなかったのに対して,California Proposition 63 (or the English Is the Official Language of California Amendment) はより踏み込んだ法案となっていた.以下,抜粋しよう.

English is the common language of the people of the United States of America and of the State of California. . . . The legislature and officials of the State of California shall take all steps necessary to insure that the role of English as the common language of the State of California is preserved and enhanced. . . . Any person who is a resident of, or does business in the State of California shall have standing to sue the State of California to enforce this section . . .

この法案は,州政府に英語公用語化に向けてあらゆる措置を取らせる権限を与え,州民に英語公用語化に抵触する事態に面したときに起訴権を与えるというものである.さらにこの法案に特異なのは,US English という団体を中心とした一般州民の要望による住民投票で可決したという点である.

その後も,Arizona, Colorado, Florida などでも運動は成功したが,特に Arizona Proposition 106 はさらに突っ込んだ内容となっている."As the official language of this State, the English language is the language of the ballot, the public schools and all government functions and actions."

US English のような団体に反対する団体も現れている.English Plus Information Clearinghouse (EPIC) では,English Only ではなく English Plus の思想を打ち出し,言語権の擁護を訴えている.

以上,東 (197--205) を参照して執筆した.関連して,「#256. 米国の Hispanification」 ([2010-01-08-1]) を参照.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2013-10-14 Mon

■ #1631. 団結を表わす戦略としての code-switching [code-switching][bilingualism][sociolinguistics]

「#1628. なぜ code-switching が生じるか?」 ([2013-10-11-1]) の (2) で,code-switching がメンバーシップ確立のために機能していることをみた.2つのコードの切り替え方や混ぜ合わせ方はランダムのようにみえるが,code-switching を実践している当事者の間ではおよそ暗黙のうちに了解しているバランスのようなものがあり,そのバランスは互いに似たような言語環境で育ってきていない限り共有されないものである.逆にいえば,自然な code-switching を互いに実践している当事者たちは,他人の共有しえない強い団結意識をもっているということになる.

さらにいえば,はたからみれば同じ2言語で似たような code-switching をおこなっているとしても,ある集団と別の集団では,切り替えや混ぜ合わせのバランスが異なっているかもしれない.その場合には,自分たちの code-switching と他の集団の code-switching とが互いに異なっていることに気づくだろう.このように,code-switching は,強力なアイデンティティ標示の機能を有している.Wardhaugh (104) より孫引きだが,Gumperz, J. J. (Discourse Strategies. Cambridge: CUP, 1982. p. 69) に以下の文章がある.

Residents of such large Spanish-English-speaking communities as San Francisco or New York, which include immigrants from many Latin American regions, in fact claim that they can tell much about a person's family background and politics from the way that person code-switches and uses borrowings. What the outsider sees as almost unpredictable variation becomes a communicative resource for members. Since bilingual usage rules must be learned by living in a group, ability to speak appropriately is a strong indication of shared background assumptions. Bilinguals, in fact, ordinarily do not use code-switching styles in their contact with other bilinguals before they know something about the listener's background and attitudes. To do otherwise would be to risk serious misunderstanding.

code-switching という行為それ自体が外に向けてアイデンティティ標示機能を有しているのみならず,code-switching の仕方が自らの属する code-switching 集団と他の code-switching 集団とを区別する機能を有しているということは興味深い.code-switching は多様なアイデンティティ標示機能をもっており,高度に社会言語学的な現象だということになる.

再び Wardhaugh (98) からの孫引きだが,Gal, S. ("The Political Economy of Code Choice." Code Switching. Ed. M. Heller. Berlin: Mouton de Gruyter, 1988. p. 247) は,code-switching を社会言語学的な戦略として位置づけている.

[C]odeswitching is a conversational strategy used to establish, cross or destroy group boundaries; to create, evoke or change interpersonal relations with their rights and obligations.

考えてみれば,この引用の "[C]odeswitching" を "Linguistic behaviour" と置き換えてみても,命題の真偽値は変わらない.code-switching も特別な言語現象ではないということだろう.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

2013-10-10 Thu

■ #1627. code-switching と code-mixing [code-switching][sociolinguistics][bilingualism][borrowing]

「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) 等の記事で code-switching の話題を取り上げたが,今回はより一般的に,多言語状況における会話での code-switching を取り上げる.

code-switching とは,複数言語話者あるいは複数方言話者が会話の中で言語や方言を切り替える行為である.多言語状況では非常によくみられる現象であり,種々の言語学的および社会言語学的な要因が提案されている.

code-switching の程度が激しく,複数の言語や方言が1つの文のなかで素早く頻繁に切り替えられる場合,それを code-mixing と呼んで区別する場合がある.混合の度合いが高く,いずれの言語を話しているかが判然としないケースもある.そのような話者にとって,code-mixing はあたかも1つの言語を話しているのと同じくらいに自然なことであり,切り替えているということを意識していないことも非常に多いという.英語を含む code-mixing の例は,Malta, Nigeria, Hong Kong, the Philippines ([2013-09-06-1]の記事「#1593. フィリピンの英語事情 (2)」を参照)などの多言語地域から,多く報告されている(以上,Trudgill 23 より).

複数の言語体系が関わり合う言語接触に起因する現象としては,ほかに干渉 (interference),借用 (borrowing),媒介言語の発達などがある.これらはその効果が集団的に現れるのに対して,code-switching は個人の言語に属する現象であるといわれる.別の言い方をすれば,前者は competence に近いところにある話題だが,後者は performance に近いということになる.一方で,これらの間の厳密な線引きは困難であり,code-switching を程度の激しい借用とみることすらできるかもしれない.

東 (25) が引用している日英語の code-switching の例を挙げておこう.日系二世女性 (VY) が運転中の出来事をもう1人の女性 (MN) に話しているという場面で,北米の日系人社会に典型的な code-switching の例である.

VY: やすと私が今度 drive 代えたのよね.I was in the fast lane. Of course, speed 出さなくちゃいけないから.

MN: Yeah.

VY: 縺昴@縺溘i?シ荊here was a car in the left, right lane.

MN: うん.

VY: Two ならんで行ったのよね.side.

MN: Uh-huh.

VY: So, I was in the こっちの left lane. それでこう来たの.

MN: Violet, drive してたの?

VY: Half-way からまた代わったけどね.After lunch 食べてからね.そしたら,このうしろにいた car がね,いきなり he came out right. No signal or anything. 見ないでっから . . . 怖かったよ.Gee. こんなんなって brake かけちゃったから,こんななっちゃって.(ジェスチャーをまじえながら)Oh, gee.

MN: 縺ゅ≠?シ後b縺??シ荊hose 縺ゅ⊇縺?縺後>繧九°繧会シ景t's not your fault, eh? when you have an accident.

日本語と英語の切り替えがスムーズであることが見て取れる.「#1625. 中英語期の書き言葉における code-switching」 ([2013-10-08-1]) の Wright からの2番目の引用でも述べられていたとおり,従来,code-switching は不完全な言語習得に基づく現象として否定的に,時に軽蔑的にとらえられてきた.しかし,それは明らかに誤解である.code-switching の背景には複雑な(社会)言語学的要因が作用している.その要因については,明日の記事で.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2013-10-08 Tue

■ #1625. 中英語期の書き言葉における code-switching [code-switching][me][bilingualism]

「#1470. macaronic lyric」 ([2013-05-06-1]) で紹介したとおり,中英語期には,複数の言語が切り替わる詩作がみられた.一見するところ,第1言語と第2言語との稚拙な混合のように思えるが,その文体的効果を吟味すれば意図的な code-switching であったことがわかる.中英語期における体系的ともいえるこのような code-switching は,叙情詩のみならず,散文を含めたほとんどのジャンルに観察される.例えば,Wright は,"medical writings, other scientific texts, legal texts, administrative texts, sermons, other religious prose texts, literary prose, poems, drama, accounts, inventories, rule-books and letters" (148) を挙げている.Wright (148--49) は散文からの具体例として以下の2つを挙げている.

1. Religious prose text in English and Latin: sermon (early fifteenth century)

Domini gouernouris most eciam be merciful in punchyng. Oportet ipsos attendere quod of stakis and stodis qui deberent stare in ista vinea quedam sunt smoþe and lightlich wul boo, quedam sunt so stif and so ful of warris quod homo schal to-cleue hom cicium quam planare.

(The lord's governors must also be merciful in punishing. They should take notice of the stakes and supports that should stand in this vineyard, some are smooth and will easily bend, others are so stiff and so full of obstinacy that a man will split them sooner than straighten them out.)

2. Letter in English and Anglo-Norman: from R. Kingston to King Henry IV (1403)

Tresexcellent, trespuissant, et tresredoute Seignour, autrement say a present nieez. Jeo prie a la benoit trinite que vous ottroie bone vie ove tresentier sauntee a treslonge durre, and sende yowe sone to ows in helþ and prosperitee; for in god fey, I hope to almighty god that, yef ye come youre owne persone, ye schulle haue the victorie of alle youre enemyes.

(Most excellent, mighty and revered Sir, otherwise I know nothing at present. I pray to the blessed trinity to grant you a good life with the fullest health of the longest duration, and send you soon to us in health and prosperity; for in good faith, I hope to almighty God that, if you come yourself, you shall have a victory over all your enemies.)

code-switching 研究では,話し手(書き手)は言語を切り替えることにより,社会言語学的あるいは語用論的な効果を意図しているということが話題にされる.Wright (149) 曰く,

It has often been assumed that texts which show code-switching are indicative of an ill-educated scribe, who did not know the other languages fully. However, studies on present-day code-switching show that, on the contrary, the speakers usually have a full grasp of both languages, but choose to switch for social and discourse-pragmatic reasons. Similarly, it can frequently be demonstrated that the scribe of a code-switched text did in fact command the grammar and vocabulary of all the languages used, but that he chose to combine them. At present, we are not fully sensitive to the discourse-pragmatic reasons for medieval code-switching, and it is one of the things to which the present-day reader of a medieval text is deaf. (149)

上記のように古い時代の書き言葉に現れる code-switching の意図を読み取ることは困難を極めるが,これらの場合において "social and discourse-pragmatic reasons" がはたして何だったのか,現代語の code-switching 研究により,何かヒントが見いだせるかもしれない.

・ Wright, Laura. "The Languages of Medieval Britain." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 143--58.

2013-10-06 Sun

■ #1623. セネガルの多言語市場 --- マクロとミクロの社会言語学 [map][sociolinguistics][bilingualism]

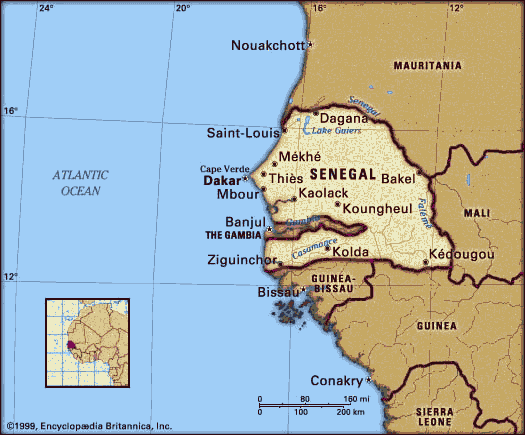

アフリカの北西部,大西洋に面する Senegal は,周囲の国々の例にもれず多言語国家である.公用語はフランス語だが,この国は「#401. 言語多様性の最も高い地域」 ([2010-06-02-1]) で取り上げた多様性指数 (diversity index) でいえば0.775という高い値を示し,土着の言語に限っても37の言語が,約1千万人の人口によって話されている.諸言語の詳細については,Ethnologue の Senegal を参照されたい.

この国の南西部に Ziguinchor という町がある.この「寄港市場」の多言語状況について,社会言語学のミクロとマクロな視点から迫った興味深い調査がある(カルヴェ,pp. 142--46).この町の市場の商人の間では10以上の言語が話されている.主立った母語の内訳は,Jola (35%), Wolof (26%), Mandinka (16%), Fula (11%), Serer (4%), Balanta (5%), その他 (5%) という分布だった.しかし,これらの言語は社会言語学的に対等な地位にあるわけではない.Fula と Mandinka はこの地方の土着の言語だが,都市部における土着の言語としては Jola のほうが支配的である.また,Wolof 語は,経済的に成功した Wolof 商人がこの地にもたらした媒介言語であり,国内で最大の権威をもっている.

諸言語に関するこのようなマクロ社会言語学的状況は,個々の商人のもつ言語レパートリーにも反映されており,彼らの日々の商売にも影響を及ぼしている.この市場において各商人は1?7つの言語を操るが,1つのみ話す商人が最も多く,次に2つ,3つとおよそ予想通りに漸減してゆく.ところが,話者の母語別にいくつの言語を話すかを整理すると,非対称な分布が明らかになる.

(1) Native Jora speakers ---------------------------------------------------------------------- 1 language (23): *********************** 2 languages (17): ***************** 3 languages (15): *************** 4 languages (2): *** 5 languages (5): ***** 6 languages (0): 7 languages (0): ---------------------------------------------------------------------- (2) Native Wolof speakers ---------------------------------------------------------------------- 1 language (25): ************************* 2 languages (7): ******* 3 languages (5): ***** 4 languages (5): ***** 5 languages (5): ***** 6 languages (0): 7 languages (0): ---------------------------------------------------------------------- (3) Native Mandinka speakers ---------------------------------------------------------------------- 1 language (1): * 2 languages (6): ****** 3 languages (4): **** 4 languages (8): ******** 5 languages (5): ***** 6 languages (3): *** 7 languages (1): * ---------------------------------------------------------------------- (4) Native Fula speakers ---------------------------------------------------------------------- 1 language (0): 2 languages (7): ******* 3 languages (5): ***** 4 languages (5): ***** 5 languages (5): ***** 6 languages (1): * 7 languages (2): ** ----------------------------------------------------------------------

(2) Wolof 商人の半数以上が Wolof のみを話す単一言語話者であるのに対し,(4) Fula 商人は全員が多言語話者である.(3) Mandinka 商人の約3割が4言語話者であり,(1) Jora 商人の約4割が Jora のみを話して商売している.国内で Wolof の言語圏が日増しに拡大しているマクロな状況と,市場の商売において Wolof が勢力を誇っているミクロな現状とが一致しているのがわかるだろう.一方,Fula は立場の弱い言語であり,外部の者によって話されることが事実上なく,その母語話者は媒介言語を習得せざるを得ない状況が見て取れる.

「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]) で触れた通り,社会言語学のマクロな視点とミクロな視点とは分けてとらえずに,補完的に考える方が有益だろう.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),萩尾 生(訳) 『社会言語学』 白水社,2002年.

2013-09-26 Thu

■ #1613. 道路案内標識の英語表記化と「言語環境」 [bilingualism][language_planning][geolinguistics][linguistic_landscape][ecolinguistics]

昨日の記事「#1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ」 ([2013-09-25-1]) で話題にした道路案内標識の英語表記化の施策について,言語計画 (language_planning) という観点から議論を続けたい.カルヴェによると,このような問題は「言語環境」あるいは「地域の言語記号化」というキーワードのもとで議論される.少々長いが,カルヴェ (62--65) より「言語環境」と題された1節のほとんどを引用する.

町で通りを散歩したり,空港に着いたり,ホテルの部屋でテレビのチャンネルをつけたりすると,ポスターや広告,テレビ番組,シャンソンなどに用いられている言語を通じて,言語状況に関する情報を直ちに入手できる.と同時に,社会言語学的状況を注意深く調査して,そこに存在する言語や言語変種をよく知るにつれて,その多くがメディアに登場していないことに気づく.

日常生活のなかで,言語が口語や文語の形で存在したり,存在していないことを「言語環境」と呼ぶ.一例をあげるなら,ニューヨークでは店の看板に英語や中国語,イタリア語,アラビア語といった言語が見られることから,その地誌を作成することができるし,その環境における言語変種を通じて,現在の変化を見守ることもできる.あるいはまた,イギリスによる中国への香港返還の期日(一九九七年)が近づくにつれて,一九九〇年代の香港の言語環境には中国語の伸張と英語の後退が認められた.

ニューヨークや香港,また他の首都の言語状況は多くの情報に満ちあふれ,生体のなかにあると言えるが,実験室のなかの言語計画もそのような状況に介入しうるのだ.ある言語話者の日常生活にアルファベットが現われないのに,その言語にアルファベットを与えても何の役にも立たないからだ.通りの名称を示すプレートや道路標識,車両のナンバープレート,宣伝ポスター,ラジオやテレビ番組は,言語振興の目的で介入するのには格好の場である.たとえば,二十年の間隔を経て,一九九〇年代にビルバオ〔スペインの北部バスク地方の港町〕やバルセロナの空港に降り立った旅行者は,ビルバオにはバスク語の表示があり,バルセロナにはカタルーニャ語の表示があることに驚くだろう.この表示は言語環境に計画的な介入が行なわれ,それまで排除されていた言語がその環境を征服した,あるいは挽回したということを示している.同様に,表記環境という観点からすると,一九七〇年から一九八〇年の間に,アルジェの街の通りは,完全に変わってしまった.先に述べたすべての機能の点において,アラビア語がフランス語に取って代わった.このような「地域の言語記号化」は,それが自然に生まれた実践の結果であれ,計画的な実践の結果であれ,社会を記号論的に読みとく道具を提供している.そこに現われる言語には,掲示されているものもあれば,なかなか目にすることのないものもあり,その言語の社会言語学的な重要度やその将来とも無関係ではないのだ.

したがって,言語計画は環境に働きかけて,諸々の言語の重要性やその象徴的な威信に影響を及ぼすのだ.そしてさらに,互いに多少異なっているとはいえ,実験室のなかの活動は生体のなかの活動方法を用い,そこから着想を得る.たとえば,パリのマグレブ人の肉屋がアラビア語で屋号を掲示するといった自然な言語実践と,屋号はアラビア語の他にフランス語でも提示(つまり翻訳)されねばならないとする公権力による介入との間には,言語(ここでは文字表記)を通じたアイデンティティの表明について同様の意志が認められる.このアイデンティティを求めるアプローチはそれぞれ異なっている,一方は自然な行動から,他方は法の介入によって,アイデンティティを求めているのである.

だが,この二つの場合でも,地域の言語記号化という機能は同じである.ニューヨークやパリの通りに見られるアラビア語,中国語,ヘブライ語の掲示は,二段階のメッセージを作っている.まず明示的レベルでは,この言語を読むことのできる者だけがメッセージを解読できるという点で,潜在的に受信者をかなり限定する.と同時に,共示的レベルでは,この掲示は別の種類のメッセージとなっている.アラビア語や中国語を読めなくても,その文字体系を識別することができるし,その存在は象徴的役割や証言の役割を果たしている.たとえば,レストランのドアの上にある「広東料理店」という中国語による掲示は二つのことを伝えている.まず,中国語を読める人に「ここは広東料理の店だ」と伝えていると同時に,中国語を読めない人には「これは中国語だ」と伝えている.さらに近くの店が何軒も互いに屋号を中国語で掲げていれば,このような掲示が共存していることから,「これは中国人の通りだ」ということや,「ここは中華街だ」ということがわかる.このような二段階の読解からも,文字環境の重要性がわかる.国家がこの分野への介入を決定すれば,大多数の人びとはしばらくのあいだ,新たに掲示される言語が読めないかもしれない.もちろん,これは住民の識字率による.それでも,これは文字表記として知覚され,その文字の存在は政治による選択を象徴する.

カルヴェの主旨を今回の道路案内標識の英語表記化という文脈に当てはめると,次のように議論できるだろうか.言語的介入の格好の的である道路案内標識を英語化するという施策を通じて,日本政府は計画的に日本の言語環境を変化させようとしており,英語の伸張を後押ししているということになる.この施策が国民に受け入れられると仮定すると,道路案内標識の英語表記は,明示的レベルと共示的レベルの2つのメッセージを作ることになろう.例えば,"Kanda Sta. West" は,明示的レベルでは,英語表記を理解する者にそれが「神田駅西口」であることを伝える.一方,共示的レベルでは,英語表記を理解する者にもしない者にも,日本は道路案内標識に英語表記を用いることを選択した国であるというメッセージを,そして日本は英語の重要性やその象徴的な威信を政治的に認めているというメッセージを伝える.

道路案内標識の英語表記化の議論は,この「地域の言語記号化」という視点からなされるべきではないか.

「言語環境」というキーワードと関連して,「#278. ニュージーランドにおけるマオリ語の活性化」 ([2010-01-30-1]) や「#601. 言語多様性と生物多様性」 ([2010-12-19-1]) で触れた "ecology of language" や "ecolinguistics" という分野も関わりが深い.一方,「地域の言語記号化」は,「#1543. 言語の地理学」 ([2013-07-18-1]) で扱われるべき問題の1つだろう.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-09-25 Wed

■ #1612. 道路案内標識,ローマ字から英語表記へ [bilingualism][language_planning][romaji][linguistic_landscape]

8月20日の朝日新聞朝刊34面に「国会周辺の標識 外国人のため英語表記へ」と題する記事があった.従来,日本の道路案内標識では,日本語をヘボン式ローマ字で表記したものが使用されてきた.例えば,横書き「国会前」の標識ではすぐ下にローマ字で "Kokkai" と記されていたが,ローマ字部分を "The National Diet" と英語になおす試みが年内に実施されるという.国や東京都は,外国人訪問客などから標識が読めないという苦情を受けて「外国人への分かりやすさを第一に考えた」上での対応だというしている.

さらに,9月12日の朝日新聞朝刊5面に「標識,ローマ字やめます 英語表記に統一」と題する関連記事が掲載された.国土交通省は,英語表記化の動きを,国会周辺から始めて,全国へ広げようとしているとのことだ.これにより,例えば "Eki" → "Sta.", "Shogakko" → "Elem. School", "Yubinkyoku" → "Post Office", "Dori" → "Ave.", "Kencho" → "Pref. Office" と変更されることになる.

この動きは,2020年の東京オリンピック開催をにらんでの戦略的な施策とも考えられる.国会や財務省からは「日本人が分かるか.運転手が混乱する」という慎重論もあったようだが,国際的な英語化の大きな潮流には逆らえないということだろう.このような話題にも,「世界語としての英語」の圧力,あるいは論者によっては「英語の脅威」の具体的な現れを垣間見ることができる.

日本で公式に採用された道路案内標識の表記は,海外で出版される旅行ガイドブック,地図,住所録などにも反映されることになる.互いの表記が一致していないと,日本語を解さない訪問者には不便だからだ.タクシーの運転手などは,英語表記に用いられる英語語句の理解が欠かせなくなり,商売のために半ば英語学習を強いられることにもなる.

国会周辺の道路案内標識をローマ字から英語表記へ変更するという施策は,物理的行為としては小さなものだが,そこから広がる波紋は決して小さくない.本来は,この辺りの問題を,観光業の政治経済という観点だけではなく,英語教育,英語支配,言語政策,多言語主義などの観点からも意識的に議論した上で政策決定がなされるべきなのだが. * *

2013-09-21 Sat

■ #1608. multilingualism は世界の常態である (2) [bilingualism][japanese][world_languages][sign_language][language_or_dialect]

[2013-05-30-1]の記事の続編.多言語使用が世界の常態であるという事実について,Crystal (409--10) に言及を見つけたので,追加したい.

[M]ultilingualism is the normal human condition. It is a principle which often takes people by surprise. If you have lived your whole life in a monolingual environment, you could easily come to believe that this is the regular way of life around the world, and that people who speak more than one language are the exceptions. Exactly the reverse is the case.

Speaking two or more languages is the natural way of life for three-quarters of the human race. There are no official statistics, but with over 6,000 languages co-existing in fewer than 200 countries . . . it is obvious that an enormous amount of language contact must be taking place; and the inevitable result of languages in contact is multilingualism, which is most commonly found in an individual speaker as bilingualism.

There is no such thing as a totally monolingual country. Even in countries that have a single language used by the majority of the population, such as Britain, the USA, France, and Japan, there exist sizeable groups that use other languages. In the USA, around 10% of the population regularly speak a language other than English. In Britain, over 350 minority languages are in routine use. In Japan, one of the most monolingual of countries, there are substantial groups of Chinese and Korean speakers. In Ghana, Nigeria, and many other African countries that have a single official language, as many as 90% of the population may be regularly using more than one language. (409--10)

引用にもあるとおり,日本は世界でも最も典型的な単一言語国家とみなされるがちだ.しかし,少数言語としてアイヌ語や,朝鮮・韓国語その他の移民言語,日本手話などの手話言語も行われている.また,琉球語なのか琉球方言なのかという問いの答えいかんによっては,その話者のすべてが標準日本語を理解するという意味において,2言語使用者と呼びうる.また,ビジネスなどで英語や中国語などを常用する多くの日本語母語話者の日本人も,日本国内外の多言語使用に貢献している人々であるとみなすことができる.程度の差こそあれ,日本も世界の他の地域と同様に多言語使用地域であるという認識は重要だろう.

日本の多言語使用状況については,Ethnologue の Japan を参照されたい.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

2013-06-04 Tue

■ #1499. スカンジナビアの "semicommunication" [bilingualism][dialect][old_norse][map][language_or_dialect]

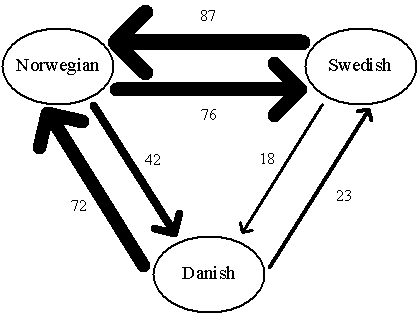

互いに通じるようで通じない,似ているようで似ていない言語あるいは方言の話者による相互コミュニケーションを,Haugen は "semicommunication" と名付けた.互いにある程度は通じるといわれるスカンジナビアの北ゲルマン諸語(以下の地図を参照)を念頭に置いての名付けである.Haugen は,ノルウェー,スウェーデン,デンマークの3カ国から互いの言語の理解度に関するアンケート調査を実施し,それぞれの言語に関する semicommunication の現状と問題点を明らかにした.1972年のやや古い調査なので,その結果が2013年現在どの程度あてはまるのか不明だが,言語と方言の区別が必ずしも話者の相互理解可能性に依存するわけではないという社会言語学の一般的見解を理解するうえで価値ある研究である.

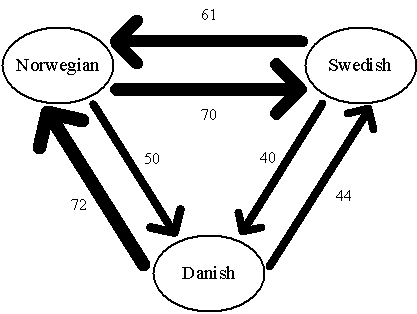

アンケートでは直接に言語に関わる質問項目ばかりではなく,個人に関する社会的な質問項目も多く含まれていた.詳細は割愛するが,Haugen (225) の図を改変し,3言語母語話者の互いの semicommunication の度合いを図示してみた.まずは,初めて相手の言語を聞いて理解が容易である(正確には「すべて理解できる」と「少数の語を除いてすべて理解できる」)と答えた人の割合から.

この図から様々なことがわかる.デンマーク語とスウェーデン語の間には大きな理解の困難がある.スウェーデン語とノルウェー語の間には相当程度の相互理解がある.ノルウェー語とデンマーク語の間の理解度は中間的だが,後者が前者を理解する程度のほうが逆よりも大きい.

ノルウェーとデンマークは前者による政治的支配の歴史があり,互いの言語に語彙の共通項も多いが,発音が非常に異なるために,理解度は著しく高くはない.デンマーク人によるノルウェー語の理解度が相対的に高いのは,ノルウェー語のほうが綴字と発音の関係が緊密であるために,デンマーク人は綴字を経由して自言語へ翻訳しやすいのではないかとも考えられる.

次は,互いの言語を理解できるかという質問に対して "yes", "no", "fairly well" の3択で答えてもらった結果,"yes" と答えた人の割合である.こちらの図では,3言語の間の理解度がより安定したものとして示されている.

個人の理解度には出身地,受けてきた教育の程度,互いの国への訪問の頻度などが複雑に関与しているので,一般化は難しいものの,およその傾向はつかめるだろう.北欧3国で最もコミュニケーション上の問題を抱えているのは,デンマーク人であることがわかる.

Haugen は,発音の相違がコミュニケーションを阻害する主要因であることを認めながらも,互いの言語に対する態度 (linguistic attitude) の役割も見逃すことはできないと明言している.

Even though mutual comprehension is basically a matter of language distance, we cannot entirely discount the effect of mutual social attitudes in reducing or enhancing the will to understand. (227)

互いの言語に対する好悪をアンケート (228) で確かめると,デンマーク語を好むと答えたスウェーデン人は0%,ノルウェー人は2%にとどまっている.また,デンマーク人の41%がノルウェー語,42%がスウェーデン語を好ましく思うと答えている.デンマーク語は自他ともに,北欧3言語のなかで相対的に低く見られているといえよう.一方,数値で見る限り,ノルウェー語とスウェーデン語は互いに好ましく思っている.このような言語態度には,デンマークの政治的地位の相対的な低さが反映されている可能性がある.

semicommunication には,言語的な差異が作用しているのはもちろんだが,社会言語学的な要因である言語態度の温度差も効いているとする Haugen の見解は正しいだろう.これらが互いに異なる方言ではなく異なる言語と呼ばれるのには,言語態度の温度差も関わっているのである.逆に,言語態度に温度差が少なければ,中国語の諸変種がそうであるように,話し言葉では互いに通じないにもかかわらず,方言と呼ばれ得るのかもしれない."what" に相当するおよそ同じ発音の語がノルウェー語では hva, スウェーデン語では vad, デンマーク語では hvad と綴られる(1906年以前はいずれも hvad だった)のに対し,中国語諸方言では発音が著しく異なっていても同じ漢字で書き表わされるという事実は,実に対照的である.

ゲルマン諸方言の間の semicommunication といえば,古英語話者と古ノルド語話者がどのくらい理解し合えたのかという問題は,英語史の重要な関心事である.そこでも言語的差異だけでなく,互いにどのような言語態度をもっていたかという点が関与してくるだろう.

・ Haugen, Einar. "Semicommunication: The Language Gap in Scandinavia." The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen. Stanford, CA: Stanford UP, 1972. 215--36.

2013-05-31 Fri

■ #1495. 驚くべき北西アマゾン文化圏の multilingualism [bilingualism][lingua_franca][map]

昨日の記事「#1494. multilingualism は世界の常態である」 ([2013-05-30-1]) の趣旨を具体例で補うために,驚くべき multilingualism の実例を紹介しよう.Sorensen が詳細に調査した北西アマゾン文化圏の例である.

ブラジルとコロンビアの国境にまたがる北西アマゾンの地域に,人口1万人ほどからなる文化圏がある.ここでは異なる部族によって25以上の言語群が行なわれている(したがって「1文化=1言語」の明らかな反例である).地域にはいくつかのリンガ・フランカが存在するが,最も広く通用する言語は Tukano である.Tukano の通用する範囲とこの文化圏とは地理的にほぼ一致している.

さて,この文化圏に属するほとんどの個人は,3言語以上を自由に操ることができる.ここでは個人的 polylingualism 及び社会的 multilingualism が例外ではなく規準であり,話者は当たり前すぎてこの状況を普段から強く意識することはない.例えば,フィールドワーカーの言語学者が個人にいくつの言語を知っているかと問うても,明確な答えが返ってこない.言語名のリストを示されて初めて,あれこれの言語を知っていると答えられるという.また,会話の中で複数の言語が混合される code-mixing も日常的にみられるが,話者本人はほぼ無意識にそれを行なっている.multilingualism が自然で日常の風景なのである.

この multilingualism の背景には,異族結婚 (exogamy) の慣習が関わっている.男は自分が属する部族・言語とは異なる部族・言語から嫁を迎えなければならない.これを犯すことは一種の近親相姦としてタブーとされる.これにより夫と妻は常に異なる母語をもつことになる.だが,ここにコミュニケーションの問題は生じない.夫は嫁探しの過程で将来妻となる人の属する部族の言語を学び始める機会をもつし,その女性も嫁入りすれば夫の部族の言語を習得することになる.あるいは,互いにそれまでの人生で,第3の言語を共通の言語として習得している可能性がある.リンガ・フランカとしての Tukano も両者に理解されるかもしれない.

結婚すると妻は夫の部族の "longhouse" (共同長屋)に属することになるが,longhouse 自体が multilingual な空間である.longhouse では夫の部族の言語が主たる言語として用いられるため,妻は生まれた子供の養育をその言語で行なうことになる.ところが,同じ長屋には,夫の兄弟の妻などとして,自分と同じあるいは異なる部族出身の女性が複数いるのが普通である.妻は,もしその女性たちが同じ部族出身であれば自分の母語で会話するだろうし,異なる部族出身であれば互いの母語を日常生活の中で習得してゆくことになるだろう.それらの言語を日常的に耳にしている longhouse の他の住人,とりわけ子供たちは,これらのすべての言語に聞き慣れることになる.そして,問題の夫と妻もこのような longhouse で生まれ育ってきたわけなので,子供時代から multilingualism には慣れっこになっているのである.交易などによる部族間の訪問が頻繁であることも multilingualism の保存に貢献している.文化圏内のどこへ行っても,自分の話せる言語のいずれかを理解してくれる人は必ずいるし,自分が相手の話せる言語のいずれかを理解できる可能性も高いのである.

longhouse ごとに使いこなせる言語のレパートリーはおよそ決まっており,そこに属する個人の言語のレパートリーもそれに準ずることが多い.村から村へと移動してゆくと,このレパートリーが徐々に変化してゆくというから,方言連続体 (dialect continuum) と似た言語レパートリー連続体なるものが存在することになる.言語項目の変異形の組み合わせがある変種を特徴づけるのと同様に,使いこなせる言語の組み合わせが longhouse なり部族なりを特徴づけるという点が,社会言語学的にはきわめて興味深い.

このように北西アマゾン文化圏は,multilingualism の共有によって機能しているのである.

Ethnologue より,Northwestern Brazil の言語地図はこちらで閲覧できる. *

・ Sorensen, A. P. "Multilingualism in the Northwest Amazon." American Anthropologist 69 (1967): 670--84.

2013-05-30 Thu

■ #1494. multilingualism は世界の常態である [bilingualism][world_languages][model_of_englishes][native_speaker_problem][linguistic_imperialism]

日本で生まれ育ち,ほぼ日本語唯一の環境で生活している多くの日本人にとって,ある人が bilingual であるとか,さらに multilingual であるなどと聞くと,驚嘆や賞賛の念が生じるのではないだろうか.同じような反応は,多くの西洋諸国でも認められる(実際には,[2013-01-30-1]の記事でみたように「#1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である」にもかかわらず).複数の言語を操れるということは特殊な能力あるいは偉業であり,少なくとも普通ではないとの印象を受ける.

例えば,英語史の授業で,中英語期のイングランド社会が英語,フランス語,ラテン語の trilingualism の社会だったとか,当時のイングランド王はフランス語を母語とし,英語を理解しない者も少なくなかったと紹介すると,人々はどのように互いにコミュニケーションを取っていたのか,王はどのように庶民に命令を伝えていたのかという質問が必ず出される.私自身も multilingual 社会で生活したこともないので,そうした質問の意図は理解できるし,想像力を働かせたとしても実感が湧きにくい.

しかし,古今東西の言語状況を客観的に眺めると,日本や主要な西洋諸国のような monolingual をデフォルトと考える言語観のほうが偏っているのだろうということがわかってくる.明確な数字を出すのは難しいが,世界では monolingual な言語共同体,monolingual な話者のほうが珍しいといってもよいだろう.社会言語学の3つの入門書と西江先生の著書より,同趣旨の引用を挙げる.

In view of the need for communication with neighbouring communities and government agencies, it is fair to assume that many members of most communities are multilingual. (Hudson 9)

. . . in many parts of the world an ability to speak more than one language is not at all remarkable. . . . In many parts of the world it is just a normal requirement of daily living that people speak several languages: perhaps one or more at home, another in the village, still another for purposes of trade, and yet another for contact with the outside world of wider social or political organization. These various languages are usually acquired naturally and unselfconsciously, and the shifts from one to another are made without hesitation. (Wardhaugh 93)

It has been estimated that there are some 5,000 languages in the world but only about 185 nation-states recognized by the United Nations. Probably about half the world's population is bilingual and bilingualism is present in practically every country in the world. (Romain 33)

二言語どころか,三言語,四言語はなすのが常識であって,日常生活はそんなものだと思い込んでいる社会も,世界には意外に多いのです.もちろんそれらすべてを一人ひとりの人間が同じレベルでということではない場合が多いのですが,この状況を確認しておくことは,今とても重要なことだと思います.日本では外国語が一つできただけで「すごい」と思うような感覚がありますけど./たとえば,ケニアに住むマサイ人.彼らは家では当然マサイ語を話しています.ところが彼らはマサイ人であると同時にケニア人なので,スワヒリ語と英語ができなかったら,一般的な国民としての生活ができないんですね.町に出て食堂を経営しようが,お店に勤めようが,お客さんはみんな英語やスワヒリ語を使っているわけですから./一人の人間が二つ以上の非常に異なった言語を,日常的に使い分けて話しているという社会が,実は世界には非常に多くあります.中南米では,現在でも,先住民の言語を話している人たちが数多くいます.たとえばそれがメキシコだったら,ユカタン半島のマヤ人たちはマヤ語を母語としていますが,メキシコ人ですから,公用語であるスペイン語も話せなければならないのです.(西江,p. 50--51)

日本人にとって母語以外に1つ以上の言語を操ることができるということは,ほとんどの場合,語学学習の結果としてだろう.そして,義務教育である英語学習を1つとってみても,それがいかに多くの時間と労力を要するか,皆よく知っている.したがって,ある人が multilingual だときくと,不断の学習の成果にちがいないと思い込んで,驚嘆し賞賛するのである.しかし,世界の多くの multilingual な個人は,"naturally and unselfconsciously" に複数の言語を獲得しているのである.そこに努力がまるでないというわけではないが,当該の言語共同体が要求する社会的慣習の1つとして複数の言語を習得するのである.そのような人々は,私たちが案ずるよりもずっと自然で無意識に言語を学習してしまうようだ.

いったん multilingualism が古今東西の言語共同体のデフォルトだと認識すると,むしろ monolingualism こそが説明を要する事態のように見えてくる.さらに議論を推し進めると,とりわけ英語一辺倒となりつつある現代世界の言語状況,すなわち英語の monolingualism は異常であるという意見が現われ,結果として英語帝国主義批判(linguistic_imperialism の記事を参照)やネイティヴ・スピーカー・プロブレム native_speaker_problem) なる問題が生じてきている.「#272. 国際語としての英語の話者を区分する新しいモデル」 ([2010-01-24-1]) も,多言語使用が常態であり,単一言語使用が例外的であるという認識のもとで提起されたモデルである.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

・ 西江 雅之 『新「ことば」の課外授業』 白水社,2012年.

2013-05-22 Wed

■ #1486. diglossia を破った Chaucer [sociolinguistics][bilingualism][me][terminology][chaucer][reestablishment_of_english][diglossia]

「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) で,初期中英語のイングランドにおける言語状況を diglossia として言及した.上層の書き言葉にラテン語やフランス語が,下層の話し言葉に英語が用いられるという,言語の使い分けが明確な言語状況である.3言語が関わっているので triglossia と呼ぶのが正確かもしれない.

diglossia という概念と用語を最初に導入したのは,社会言語学者 Ferguson である.Ferguson (336) による定義を引用しよう.

DIGLOSSIA is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation.

定義にあるとおり,Ferguson は diglossia を1言語の2変種からなる上下関係と位置づけていた.例として,古典アラビア語と方言アラビア語,標準ドイツ語とスイス・ドイツ語,純粋ギリシア語と民衆ギリシア語 ([2013-04-20-1]の記事「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」を参照),フランス語とハイチ・クレオール語の4例を挙げた.

diglossia の概念は成功を収めた.後に,1言語の2変種からなる上下関係にとどまらず,異なる2言語からなる上下関係をも含む diglossia の拡大モデルが Fishman によって示されると,あわせて広く受け入れられるようになった.初期中英語のイングランドにおける diglossia は,この拡大版 diglossia の例ということになる.

さて,典型的な diglossia 状況においては,説教,講義,演説,メディア,文学において上位変種 (high variety) が用いられ,労働者や召使いへの指示出し,家庭での会話,民衆的なラジオ番組,風刺漫画,民俗文学において下位変種 (low variety) が用いられるとされる.もし話者がこの使い分けを守らず,ふさわしくない状況でふさわしくない変種を用いると,そこには違和感のみならず,場合によっては危険すら生じうる.中世イングランドにおいてこの危険をあえて冒した急先鋒が,Chaucer だった.下位変種である英語で,従来は上位変種の領分だった文学を書いたのである.Wardhaugh (86) は,Chaucer の diglossia 破りについて次のように述べている.

You do not use an H variety in circumstances calling for an L variety, e.g., for addressing a servant; nor do you usually use an L variety when an H is called for, e.g., for writing a 'serious' work of literature. You may indeed do the latter, but it may be a risky endeavor; it is the kind of thing that Chaucer did for the English of his day, and it requires a certain willingness, on the part of both the writer and others, to break away from a diglossic situation by extending the L variety into functions normally associated only with the H. For about three centuries after the Norman Conquest of 1066, English and Norman French coexisted in England in a diglossic situation with Norman French the H variety and English the L. However, gradually the L variety assumed more and more functions associated with the H so that by Chaucer's time it had become possible to use the L variety for a major literary work.

正確には Chaucer が独力で diglossia を破ったというよりは,Chaucer の時代までに,diglossia が破られうるまでに英語が市民権を回復しつつあったと理解するのが妥当だろう.

なお,diglossia に関しては,1960--90年にかけて3000件もの論文や著書が著わされたというから学界としては画期的な概念だったといえるだろう(カルヴェ,p. 31).

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Ferguson, C. A. "Diglossia." Word 15 (1959): 325--40.

・ ルイ=ジャン・カルヴェ(著),西山 教行(訳) 『言語政策とは何か』 白水社,2000年.

2013-05-06 Mon

■ #1470. macaronic lyric [me][literature][style][bilingualism][register][latin][french][code-switching]

中英語期の叙情詩には,"macaronic lyric" と呼ばれるものがある.macaronic とは,OALD7 の定義を借りれば "(technical) relating to language, especially in poetry, that includes words and expressions from another language" とあり,「各種言語の混じった;雅俗混交体の」などを意味する.macaronic lyric は,当時のイングランドにおいて日常的には英語が,宮廷ではフランス語が,教会ではラテン語が平行的に行なわれていた多言語使用の状況をみごとに映し出す文学作品である.例として,Greentree (396) に引用されている聖母マリアへの賛美歌の1節を挙げる(校訂は Brown 26--27 に基づく).これは,英語とラテン語が交替する13世紀の macaronic lyric である.

Of on that is so fayr and bright

velud maris stella

Brighter than the day-is light

parens & puella

Ic crie to the, thou se to me,

Leuedy, preye thi sone for me

tam pia,

that ic mote come to the

maria

一見すると単なる羅英混在のへぼ詩にも見えるが,Greentree はこれを聖母マリアへの親密な愛着(英語による)と厳格な信仰(ラテン語による)との絶妙のバランスを反映するものとして評価する.気取らない英語と儀礼的なラテン語の交替は,そのまま13世紀の聖母信仰に特徴的な親密と敬意の混合を表わすという.社会言語学や bilingual 研究で論じられる code-switching の文学への応用といえるだろう.

次の2例は,Greentree (395--96) に引用されている De amico ad amicam と名付けられたラブレターの往信と,Responcio と名付けられたそれへの復信である.英語,フランス語,ラテン語が目まぐるしく交替する.

A celuy que pluys eyme en mounde

Of alle tho that I have found

Carissima

Saluz ottreye amour,

With grace and joye alle honoure

Dulcissima

A soun treschere et special

Fer and her and overal

In mundo,

Que soy ou saltz et gré

With mouth, word and herte free

Jocundo

ここでは,英語で嘘偽りのない愛情が表現され,フランス語で慣習的で儀礼的な挨拶が述べられ,ラテン語で警句風の簡潔にして巧みなフレーズが差し込まれている.

私自身には,これらの macaronic lyric の独特な効果を適切に味わうこともできないし,ふざけ半分の言葉遊びと高い文学性との区別をつけることもできない.bilingual ではない者が code-switching の機微を理解しにくいのと同じようなものかもしれない.だが,例えば日本語でひらがな,カタカナ,漢字,ローマ字などを織り交ぜることで雰囲気の違いを表わす詩を想像してみると,中英語の macaronic lyric に少しだけ接近できそうな気もする.Greentree (396) は次のように評価して締めくくっている.

Fluent harmony is an enjoyable and consistent characteristic of the macaronic lyrics. They seem paradoxically unforced, moving easily between languages in common use, to exploit particular characteristics for effect.

なお,後に中世後期より発展することになる「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) は,ある意味では macaronic lyric と同じような羅英混合体だが,むしろラテン語かぶれの文体と表現するほうが適切かもしれない.

・ Greentree, Rosemary. "Lyric." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 387--405.

・ Brown, Carleton, ed. English Lyrics of the XIIIth Century. Oxford: Clarendon, 1832.

2013-01-30 Wed

■ #1374. ヨーロッパ各国は多言語使用国である [bilingualism][world_languages]

ヨーロッパには各国に定められた公用語があり,国民は一様にそれを母語として用いて暮らしている,という理解は一般的なのかもしれない.確かにスイスやベルギーなどの多言語使用国もあるが,概ね,イギリス=英語,フランス=フランス語,ドイツ=ドイツ語,スペイン=スペイン語のように,国家と言語が一対一で対応しているものと理解されているのではないか.

しかし,これは誤りである.近代国家成立の過程で「1国家=1言語」という思想が一般的になり,現代もその余波のなかにあるが,事実には明らかに反している.ヨーロッパ各国は,世界のほぼすべての国や地域と同じように,紛れもなく multilingual である.アイスランド(や日本)のような例外中の例外ともいえる事実上の単一言語国はあるにせよ,である.

Ethnologue などの世界の言語統計の資料でヨーロッパの項目を一見すればわかるとおり,ヨーロッパ各国では驚くほど多くの言語が行なわれている.逆に,言語名から探るにしても,ある言語がいかに多くの異なる国で行なわれているかがわかる.「1国家=1言語」が事実に反することは明らかである.ヨーロッパの各国と言語の対応をここで細かく挙げる必要はないだろうが,主要な対応をまとめておくと便利だろうと思われるので,Trudgill (121--22) の一覧を再現しよう.以下の表の見出しの言語は,通常,ヨーロッパの特定の国家と結びつけられる主要な言語だが,その言語は右に示す国でも少数言語として行なわれている.

| German | Denmark, Belgium, France, Italy, Slovenia, Serbia, Romania, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Hungary, Czechia, Poland | |

| Turkish | Greece, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine | |

| Greek | Italy, Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania, Ukraine, Turkey | |

| Albanian | Greece, Serbia, Montenegro, Macedonia, Italy | |

| Hungarian | Austria, Serbia, Romania, Slovenia, Slovakia, Ukraine | |

| Finnish | Sweden, Norway, Russia | |

| Swedish | Finland | |

| French | Italy | |

| Polish | Lithuania, Czechia, Ukraine | |

| Bulgarian | Romania, Greece, Ukraine | |

| Danish | Germany | |

| Dutch | France | |

| Italian | Slovenia, Croatia | |

| Russian | Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine | |

| Ukrainian | Romania, Slovakia, Poland | |

| Slovak | Hungary, Romania, Czechia | |

| Czech | Poland, Romania, Slovakia | |

| Slovene | Austria, Italy | |

| Macedonian | Greece, Albania | |

| Lithuanian | Poland | |

| Rumanian | Greece, Bulgaria, Albania, Serbia, Macedonia |

次の表で見出しに挙がっているのは,どの国においても少数派である言語である.右側に,その言語が行なわれている国が挙げられている.

| Sami (Lapp) | Norway, Sweden, Finland, Russia | |

| Frisian | Germany, Netherlands | |

| Basque | Spain, France | |

| Catalan | Spain, France | |

| Breton | France | |

| Sorbian | Germany | |

| Kashubian | Poland | |

| Welsh | UK | |

| Gaelic | UK |

上の最後にあるように,イギリスですら英語のほか Welsh や Scottish Gaelic が部分的に行なわれているし,インド亜大陸からの移民に由来する Punjabi や Bengali などの言語も行なわれている.そのほか,Yiddish や Romany などは,ヨーロッパ大陸の多くの国で少数言語として用いられている.

おそらくヨーロッパで最も多言語の国の1つとして挙げられるのは,ルーマニアだろう.Ethnologue の Romania の項から分かるとおり,公用語の Romanian が人口の9割に用いられているものの,その他23もの言語が少数言語として行なわれている (Armenian, Aromanian, Bulgarian, Crimean Tatar, Czech, Eastern Yiddish, Gagauz, German (Standard), Gheg Albanian, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Romani (Balkan), Romani (Carpathian), Romani (Vlax), Romanian Sign Language, Romany, Russian, Serbian, Slovak, Turkish, Ukrainian) .

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2012-09-02 Sun

■ #1224. 英語,デンマーク語,アフリカーンス語に共通してみられる言語接触の効果 [germanic][inflection][synthesis_to_analysis][contact][danish][afrikaans][bilingualism]

[2011-11-10-1]の記事「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」で,O'Neil を参照しつつ,英語が古ノルド語と接触して屈折が簡単化したのと同様に,大陸スカンジナビア諸語が低地ドイツ語 (Middle Low German) と接触し,アフリカーンス語 (Afrikaans) がオランダ語 (Dutch) や低地ゲルマン語 (Low German) と接触して,屈折が簡単化したことに触れた.

同じ趣旨の言及が,Görlach (340) で,他の研究の要約という形でなされていた.デンマーク語 (Danish) は,13--15世紀に屈折の大部分を失った.この時期は,デーン人がデンマーク語と低地ドイツ語の2言語使用者となっていた時期である.そして,この2言語は,英語と古ノルド語の関係よろしく,語彙は概ね共通だが,屈折が大きく異なるという関係にあった.

アフリカーンス語については,1700--1750年の時期に,英語やデンマーク語と同様の著しい水平化が生じた.Cape Province の植民者の35%はオランダ系,35%はドイツ系で,人々は様々な屈折の差異を示しながらも,主として分析的な統語手段に依存して意志疎通を図っていたとみられる.

いずれの場合にも,同系統に属する2言語の接触が関わっており,かつ両言語のあいだに明確な社会的上下関係のないことが共通している.標題のゲルマン3言語の平行関係には偶然以上のものがあると考えてよさそうだ.

なお,クレオール語説は,中英語のみならずアフリカーンス語についても唱えられているようだ.そして,ロマンス諸語にも.Görlach の References を参照.

・ O'Neil, Wayne. "The Evolution of the Germanic Inflectional Systems: A Study in the Causes of Language Change." Orbis 27 (1980): 248--86.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow