2024-08-14 Wed

■ #5588. ここ数日 Mond で5件の素朴な疑問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu][be]

この夏休み,定期的に知識共有サービス Mond に寄せられてきた英語関連の素朴な疑問 (sobokunagimon) に回答しています.直近5件ほどの回答を,新しい順に並べます.

(1) なぜ be 動詞に属する動詞は be しかないのに,そんなに大仰な名前が付いているのでしょうか?

(2) 形容詞の屈折に -er という優等比較の屈折形態があるのに対して,劣等比較の屈折形態がないのはなぜですか?

(3) 関係詞は2文を1文にまとめる役割があると言われますが,2文にするか1文にするかで意味合いは異なるのでしょうか?

(4) 英語の "subjunctive mood" について,英語史的な知見をいろいろと知りたいと思っておりまして,質問させていただきます.

(5) 「be + 過去分詞」の過去分詞は 動詞なんですか, 形容詞なんですか?

それぞれ難問ですね.答えそのものというよりも,答え方に注目していただけますと幸いです.他にも様々な答え方がありますし,むしろここから議論が始まるものだと思っています.

これらの質問は一見素朴に見えて,実は英語の歴史や言語学の深い洞察を必要とするお題ばかりです.英語学習者の皆さんが日頃感じている疑問が,実は言語学的に非常に興味深い問題であることも少なくありません.このような Mond への質問をお待ちしています!

2024-08-11 Sun

■ #5585. 『子供の科学』9月号で小5生からの「なぜ,日本語と英語では語順が違うのですか?」に回答しました [notice][sobokunagimon][helkatsu][word_order][syntax][link][youtube][inohota][mond][voicy][heldio]

先日『子供の科学』9月号が発売されました.小学校3年生から中学生を読者層とする科学雑誌です.こちらの44頁にて,小学校5年生より寄せられてきた標題の素朴な疑問に回答しています.一言回答としては「古今東西,言語にはさまざまな語順があります」となります.

この質問については様々な媒体で取り上げてきましたが,今回は雑誌上で小学生に対して回答・解説するという初めての機会だったので,その点で頭を悩ませました.限られた紙幅で,何をどこまで伝えられるのか.易しく,かつ本質を突くような回答を探ってみましたが,はたして成功しているでしょうか.どのように読んでもらえているのか,気になるところです.

上記回答では英語が古くは現代の語順とは異なる語順をもっていた点にもちらと触れましたが,深掘りはできませんでした.この点に関心のある方は,ぜひ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた.祝!!30回!」をご覧ください.

その他,本ブログでも語順 (word_order) 関連の話題はたびたび取り上げてきています.

[ 英語史における語順の変化・変異とその原因 ]

・ 「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1])

・ 「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1])

・ 「#4597. 古英語の6つの異なる語順:SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS」 ([2021-11-27-1])

・ 「#4385. 英語が昔から SV の語順だったと思っていませんか?」 ([2021-04-29-1])

・ 「#2975. 屈折の衰退と語順の固定化の協力関係」 ([2017-06-19-1])

・ 「#4793. 多くの方に視聴していただいています!井上・堀田の YouTube 第30弾「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた」」 ([2022-06-11-1])

[ 基本語順の類型論 ]

・ 「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1])

・ 「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1])

・ 「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1])

・ 「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1])

・ 「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1])

・ 「#4316. 日本語型 SOV 言語は形態的格標示をもち,英語型 SVO 言語はもたない」 ([2021-02-19-1])

・ 「#3734. 島嶼ケルト語の VSO 語順の起源」 ([2019-07-18-1])

さらに,過去に書いてきた連載記事等も多々ありますので,リンクを張っておきます.

・ 英語史連載企画(研究社)「現代英語を英語史の視点から考える」の第11回と第12回

- 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)

- 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)

・ 知識共有サービス「Mond」での回答:「日本語ならSOV型,英語ならSVO型,アラビア語ならVSO型,など言語によって語順が異なりますが,これはどのような原因から生じる違いなのでしょうか?」

・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])

・ 「#4583. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第9回「なぜ英語の語順は SVO なの?」」 ([2021-11-13-1])

・ 「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1])

語順問題について改めて考えてみていただければ.

(以下,後記:2024/08/22(Thu))

・ 堀田 隆一 「なぜ,日本語と英語では語順が違うのですか? --- 古今東西,言語にはさまざまな語順があります」『子供の科学』2024年9月号,誠文堂新光社,2024年8月10日.44頁.

2024-08-10 Sat

■ #5584. なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史 [sobokunagimon][voicy][heldio][notice][hel_education][hel_for_junior_high_school_students][subject][japanese][helkatsu]

標題は,あらゆる世代の英語学習者からよく尋ねられる素朴な疑問です.この疑問について,中学生を念頭において回答する heldio を2回に分けて収録しました.ぜひお聴きください.

・ 「#1166. なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史」

・ 「#1167. 続・なぜ英語ではいつも主語が必要なの? --- 中学生のための英語史」

最初の配信回では,日本語では主語が省略できるのに英語では省略できないのはなぜか,という問題意識を念頭に,今回の質問に真正面から答えました.

一方,続編では見方を変えて,英語でも実は主語の省略はないわけではない,むしろ部分的には省略されている,と主張しました.ここから,英語と日本語は意外と似ている側面もあるのだな,と気づいてもらえれば幸いです.

今後,今回のような「中学生のための英語史」 (hel_for_junior_high_school_students) シリーズに力を入れていきたいと思っています.関連して,過去の hellog 記事「#5352. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生からの反響」 ([2023-12-22-1]) もご参照ください.

2024-08-06 Tue

■ #5580. 過去分詞は動詞か形容詞か --- Mond での回答 [prototype][verb][adjective][participle][mond][sobokunagimon][pos][category]

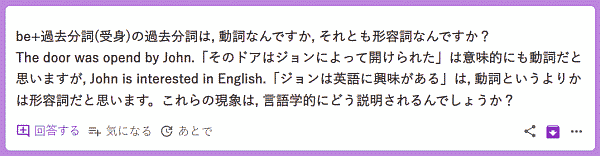

先日,知識共有サービス Mond にて,次の問いが寄せられました.

be + 過去分詞(受身)の過去分詞は,動詞なんですか, それとも形容詞なんですか? The door was opened by John. 「そのドアはジョンによって開けられた」は意味的にも動詞だと思いますが,John is interested in English. 「ジョンは英語に興味がある」は, 動詞というよりかは形容詞だと思います.これらの現象は,言語学的にどう説明されるんでしょうか?

この問いに対して,こちらの回答を Mond に投稿しました.詳しくはそちらを読んでいただければと思いますが,要点としてはプロトタイプ (prototype) で考えるのがよいという回答でした.

過去分詞は動詞由来ではありますが,機能としては形容詞に寄っています.そもそも過去分詞に限らず現在分詞も,さらには不定詞や動名詞などの他の準動詞も,本来の動詞を別の品詞として活用したい場合の文法項目ですので,動詞と○○詞の両方の特性をもっているのは不思議なことではなく,むしろ各々の定義に近いところのものです.

上記の Mond の回答では,動詞から形容詞への連続体を想定し,そこから4つの点を取り出すという趣旨で例文を挙げました.回答の際に参照した Quirk et al. (§3.74--78) の記述では,実はもっと詳しく8つほどの点が設定されています.以下に8つの例文を引用し,Mond への回答の補足としたいと思います.(1)--(4) が動詞ぽい半分,(5)--(8) が形容詞ぽい半分です.

(1) This violin was made by my father

(2) This conclusion is hardly justified by the results.

(3) Coal has been replaced by oil.

(4) This difficulty can be avoided in several ways.

(5) We are encouraged to go on with the project.

(6) Leonard was interested in linguistics.

(7) The building is already demolished.

(8) The modern world is getting ['becoming'] more highly industrialized and mechanized.

この問題と関連して,以下の hellog 記事もご参照ください.

・ 「#1964. プロトタイプ」 ([2014-09-12-1])

・ 「#3533. 名詞 -- 形容詞 -- 動詞の連続性と範疇化」 ([2018-12-29-1])

・ 「#4436. 形容詞のプロトタイプ」 ([2021-06-19-1])

・ 「#3307. 文法用語としての participle 「分詞」」 ([2018-05-17-1])

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2024-08-01 Thu

■ #5575. 最近 Mond で5件の素朴な疑問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu]

ここ1週間ほどで,知識共有サービス Mond に寄せられてきた英語関連の素朴な疑問 (sobokunagimon) に5件ほど回答しました.新しい順に並べてみます.

(1) OK'd や OD'd という表現を見かけました.このアポストロフィはなぜついているのでしょうか?

(2) 英語の助動詞 can, shall, may, will などの過去形 could, should, might, would と,一般動詞の過去形語尾 -ed とは関係があるのでしょうか?

(3) take care of や listen to などの「群動詞」は受動態などにおいて1つの動詞であるかのように振る舞います.このように本来は統語上ひとまとまりではないものが群動詞的な性質を帯びた経緯について教えてください.

(4) なぜ cut は cut-cut-cut と変化しないのでしょうか? また,read は read-read-read と同様ですが,こちらはなぜ発音だけ変化するのでしょうか?

(5) コーラ,ノートのように日本語には「長音」がありますが,なぜ日本語に転写するときにこのように新しい記号を作る必要があったのでしょうか?

形態論,統語論,正書法に関する質問が寄せられてきました.いずれも一言では答えられないような問いではありますが,なるべく英語史・英語学の観点そのものを知ってもらればという思いで回答しています.ですので,答えそれ自体だけではなく,議論の展開にも注目していただければ.

Mond への鋭い質問をお待ちしています!

2024-06-16 Sun

■ #5529. なぜ once の -ce が古英語属格の -es 由来であるなら,語末子音は /z/ にならず /s/ なの? [sobokunagimon][numeral][reanalysis][inflection][genitive][adverbial_genitive][adverb][verners_law]

今回は英語の先生より寄せられた疑問を紹介します.標題はもはや素朴な疑問 (sobokunagimon) の域を超えており,高度な英語史リテラシーを持っていて初めて生ずる疑問だろうと思います.

まず歴史的事実として,頻度・度数の副詞 once や twice の -ce は古英語の男性・中性の単数属格語尾 -es に遡ります.歴史的には副詞的属格の典型例となります.この件については「#84. once, twice, thrice」 ([2009-07-20-1]) と「#4081. once や twice の -ce とは何か (2)」 ([2020-06-29-1]) で話題にしました.

once の語末子音が古英語の属格の -es(現代英語の所有格の 's に相当)に起源をもつのであれば,once の発音は現代の one's /wʌnz/ と同じになりそうなものですが,実際には語末子音は無声音で /wʌns/ となります.これはどうしたことか,という高度な疑問です.

今回の素朴な疑問については,先に挙げた2つめの hellog 記事「#4081. once や twice の -ce とは何か (2)」 ([2020-06-29-1]) の後半でも少し触れています.その部分を引用すると,問題のこの単語は

中英語では ones, twies, thrise などと s で綴られるのが普通であり,発音としても2音節だったが,14世紀初めまでに単音節化し,後に s の発音が有声化する契機を失った.それに伴って,その無声音を正確に表わそうとしたためか,16世紀以降は <s> に代わって <ce> の綴字で記されることが一般的になった.

ここで言わんとしていることは,副詞の once, twice, thrice は,その起源や語形成の観点からは属格と結びつけられるものの,おそらく中英語期にはすでにその発想が忘れ去られ,one + -es としては(少なくとも明確には)分析されないようになり,全体が1つの語幹であると意識されるに至ったのだろう,ということです.折しも中英語後期には -es の母音が弱化・消失し,単語全体が1音節となったことにより,1つの語幹としての意識がますます強くなったと思われます.だからこそ,続く近代英語期には,もはや屈折語尾を想起させる -<(e)s> と綴るのはふさわしくなく,同部分があくまで語幹の一部であるという解釈を促す -<ce> という綴字へと差し替えられたのではないでしょうか.

最後に語末子音の有声・無声の問題について触れます.古英語から中英語にかけて,屈折語尾として解釈された -(e)s は /(ə)s/ のように無声子音を示していました.ところが,近代英語期にかけて,この屈折語尾音節の /s/ が /z/ へと有声化します(これについては「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照).これにより,現代では(後の歴史的な事情により,有声音に先行される場合に限ってとなりますが)所有格語尾の -'s は /z/ で発音されることになっています.

しかし,副詞 once の類いは,この一般的な音変化の流れに,どうも乗らなかったようなのです.それは,先にも述べたように,早い段階から,問題の語尾が屈折語尾ではなく語幹の一部として認識されるようになっていたこと,また単語が1音節に縮まっていたことが関係していると思われます.

2024-05-31 Fri

■ #5513. 最近 Mond で5件の素朴な疑問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu]

ここ数日間で,知識共有サービス Mond に寄せられてきた英語関連の素朴な疑問 (sobokunagimon) に5件ほど回答しました.新しい順に並べ,リンクを共有します.

(1) どうして英語には冠詞がいるのでしょうか? なくても意味が通じるような気がします.冠詞がないと困るケースはあるのでしょうか? または,冠詞は言語史上淘汰されていったりするケースはないのでしょうか?

(2) どうして英語は "a" だけでもいろいろな発音があるのでしょうか? 単語ごとにちがったり,単語のどの位置あるかによってちがったり 何か理由などはあるのでしょうか?

(3) 不定詞の意味上の主語について質問です.

a. I want him to win the game.

b. It's easy for me to solve the problem.

c. It's kind of you to give me a call.

この3つの英文のように,なぜ前置詞がつかなかったり,for や of のような前置詞がついたりするんですか? 受験生のときに統一してくれっと何度も思いました.

(4) 小学2年の娘が poor をポールと発音していました.これはプアって読むんだよ,と言うと po って並んでるのはポだからプって読むのはおかしい!と納得してくれません.語源から納得のできる説明ってできるのでしょうか?

(5) 英語に取り入れられた日本語の語末の "e" についてお聞きしたいです.酒 sake セイクではなくサキ,カラオケ karaoke キャラオウクではなくキャリオキ,空手 karate キャレイトではなくキャラァアティみたいな発音になります.一般的な英語の発音ルールではないと思うのですが,これらの語末が /iː/ っぽくなるのはなぜでしょうか?

とりわけ (1) の冠詞の疑問については,こちらの X ポストで注目され,インプレッションが2.5万を超えています.

それにしても,なぜ「素朴な疑問」というのはこれほど魅力的で,答えるのが難しいのでしょうか! 思いも寄らない角度からボールが飛んできて,常識を揺さぶられます.Mond へ,あっと驚く質問をお寄せください.

2024-05-10 Fri

■ #5492. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」 --- 小河舜さんと東北本線普通列車より生放送でお届けしました [notice][voicy][heldio][sobokunagimon][senbonknock][ogawashun]

1週間前のことになりますが,5月3日午後,福島から仙台へ向かう東北本線普通列車の車中より,小河舜先生(上智大学)とともに,初の「道中千本ノック」を Voicy heldio の生放送でお届けしました.GW中にもかかわらず乗客の少ない車両の4人掛けの席より,陸奥の車窓風景を眺めながらの配信でした.各駅停車のアナウンスが入り込む等,普段の大学の研究室や教室で収録する千本ノックとは異なる風情と旅情があります.その様子は翌朝の heldio 通常配信回で「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」としてお届けしました.

先日,大学生より寄せてもらった素朴な疑問より,10件を取り上げています.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきます.お時間のあるときにお聴きいただければ.

(1) 02:25 --- 接頭辞には意味があると聞いたことがあります.例えば,ex- や in- などです.しかし experience など接頭辞の ex- に含意される「外に」という意味が含まれていなさそうな単語もあるのはなぜでしょうか?

(2) 07:25 --- デモで使う看板などはなぜ全て大文字で書くのか?

(3) 09:25 --- イギリス人はよく英語を誇りに思っているようですが,上流階級はフランス語由来の単語を好んで使うのはなぜですか?

(4) 11:50 --- is not, are not などは何故 ain't と省略されるのか?

(5) 15:21 --- 英語が SVO という語順をとるのはなぜ? なぜ日本語と違って結論が先にくるのか?

(6) 18:44 --- 語の省略に ' (アポストロフィ)が使われるのはなぜ?

(7) 22:16 --- A, B, C... を alphabet というのはなぜ?

(8) 23:22 --- 「パイレーツオブカリビアン」の原題は Pirates of THE Caribbean であるが,なぜ日本語版タイトルでは定冠詞が欠落するのか?

(9) 25:50 --- as の用法が多すぎるのはなぜか?

(10) 29:40 --- 英語語彙は豊富な借用が特徴の一つと聞きますが,助動詞にもラテン語・フランス語など他言語から借用されたものはありますか? また,助動詞のなかにも(本来語・仏・羅希の三層構造のような)formal --- informal の序列は認められますか?

前回の小河舜さんとの千本ノックもたいへん好評でした.そちらは「#5475. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています」 ([2024-04-23-1]) よりアクセスできますので,ぜひお聴きください.

2024-05-03 Fri

■ #5485. なぜ who は「フー」と発音されるのか? [khelf][hel_herald][spelling_pronunciation_gap][diacritical_mark][youtube][inohota][sound_change][sobokunagimon][h][heldio][link]

先日公開された「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の最新回は,「綴字と発音の乖離」 (spelling_pronunciation_gap) をめぐる素朴な疑問を取り上げています.「#227. Who の発音はなぜへんなのか? --- 点々と h とアクセント記号は同じ役割?」です.

この話題を取り上げるきっかけとなったのは,2ヶ月ほど前に khelf(慶應英語史フォーラム)より発行された『英語史新聞』第8号の第4面内で示した「変なアルファベット表」です.

「変なアルファベット表」の作成企画については,「#5434. 「変なアルファベット表」完成」 ([2024-03-13-1]) で取りまとめた通りですが,そのなかで <w> で始まる単語として注目されたのが who でした.なぜこの綴字で /huː/ と読むのでしょうか.語頭の子音字連続で /h/ に対応するのも妙ですし,母音字の /uː/ の対応も気になります.

動画では問題の表面をなでるほどで説明が終わってしまいましたが,関連する論点や問題はたくさんあります.以下に関連する議論へのリンクを張っておきますので,ご関心のある方はぜひ理解を深めてみてください.

[ hellog ]

・ 「#1783. whole の <w>」 ([2014-03-15-1])

・ 「#1795. 方言に生き残る wh の発音」 ([2014-03-27-1])

・ 「#2423. digraph の問題 (1)」 ([2015-12-15-1])

・ 「#2424. digraph の問題 (2)」 ([2015-12-16-1])

・ 「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1])

・ 「#3938. 語頭における母音の前の h ばかりが問題視され,子音の前の h は問題にもされなかった」 ([2020-02-07-1])

[ heldio ]

・ heldio 「#75. what は「ワット」か「ホワット」か?」

・ heldio 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」

2024-04-26 Fri

■ #5478. 中英語における職業を表わす by-name とともに現われる定冠詞や前置詞とその脱落 [article][preposition][onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][me_dialect][sobokunagimon][occupational_term]

英語の姓には,原則として定冠詞 the の付くものがない.また,前置詞 of を含む名前もほとんどない.この点で,他のいくつかのヨーロッパ諸語とは異なった振る舞いを示す.

しかし歴史を振り返ると,中英語期には,職業名などの一般名詞に由来する姓は一般名詞として用いられていた頃からの惰性で定冠詞が付く例も皆無ではなかったし,of などの前置詞付きの名前なども普通にあった.中英語期の姓は,しばしばフランス語の姓の慣用に従ったこともあり,それほど特別な振る舞いを示していたわけでもなかったのだ.

ところが,中英語期の中盤から後半にかけて,地域差もあるようだが,この定冠詞や前置詞が姓から切り落とされるようになってきたという.Fransson (25) の説明を読んでみよう.

Surnames of occupation and nicknames are usually preceded by the definite article, le (masc.) or la (fem.); the two forms are regularly kept apart in the earlier rolls, but in the 15th century they are often confused. Those names in this book that are preceded by the have all been taken from rolls translated into English, and the has been inserted by the editor instead of le or la. The case is that the hardly ever occurs in the manuscripts; cf the following instances, which show the custom in reality: Rose the regratere 1377 (Langland: Piers Plowman 226). Lucia ye Aukereswoman 1275 1.RH 413 (L. la Aukereswomman ib. 426).

Sometimes de occurs instead of le; this is due to an error made either by the scribe or the editor. The case is that de has an extensive use in local surnames, e.g. Thom. de Selby. Other prepositions (in, atte, of etc.) are not so common, especially not in early rolls.

The article, however, is often left out; this is rare in the 12th and 13th centuries, but becomes common in the middle of the 14th century. There is an obvious difference between different parts of England: in the South the article precedes the surname almost regularly during the present period, while in the North it is very often omitted. The final disappearance of le takes place in the latter half of the 14th century; in most counties one rarely finds it after c1375, but in some cases, e.g. in Lancashire, le occurs fairly often as late as c1400. De is often retained some 50 years longer than le: in York it disappears in the early 15th century, in Lancashire it sometimes occurs c1450, while in the South it is regularly dropped at the end of the 14th century.

歴史的な過程は理解できたが,なぜ定冠詞や前置詞が切り落とされることになったのかには触れられていない.検討すべき素朴な疑問が1つ増えた.名前における前置詞については「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1]) で少しく触れたことがある.そちらも参照されたい.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-23 Tue

■ #5475. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています [notice][voicy][heldio][sobokunagimon][senbonknock][ogawashun]

4月18日(木)の午前11時より,事前に大学生より回収していた「英語に関する素朴な疑問」に英語史の観点から回答する「千本ノック」 (senbonknock) のイベントを開催しました.同イベントは Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の公開収録生放送としてお届けしましたが,その音源はその翌日に heldio の通常配信として公開されており,アーカイヴとしても残っています.「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」です.私のほか,もう一人の英語史研究者小河舜先生(上智大学)にも回答者としてお付き合いいただき,おおいに盛り上がりました.60分ほどの長尺ですが,内容は充実しています.お時間のあるときにお聴きください.

今回の千本ノックも,回答しがいのある素朴な疑問が多かったと思います.今回は17件の質問に回答しました.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきます.

(1) 02:50 --- なぜ英語話者はめったに噛まないのか.

(2) 05:01 --- 筆記体がなぜ使われているのか.日本語において筆記体に値するくずし字なるものはすでに消失しているが,英語においては筆記体が残っている.成立の起源や使いやすさの違いがあるのか.

(3) 10:22 --- 外国の方が話す日本語や,日本人が話す韓国語などはたどたどしくても伝わりますが,非ネイティブが話す英語はネイティブの人々にどう捉えられているのでしょうか.

(4) 14:35 --- 疑問詞は how を除いてなぜ wh- で始まるのですか.(この疑問については hellog-radio 「#2. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?」もお聴きください.)

(5) 17:37 --- "hello" の L のようにアルファベットが2つ並ぶことがあるのはなぜか.

(6) 22:02 --- 英語は日本語よりも表現の幅や慣用表現が狭い/少ない気がするのですが本当のところはどうですか.洋楽をきいていると同じような言い回しが多い気がします.

(7) 25:26 --- どうして would や could などの過去形を使うと丁寧な意味になるのか.

(8) 29:15 --- 仮定法で現在の話でも過去形を使う理由.また,If I was ではなく If I wereである理由.

(9) 31:39 --- 英語学習ではアクセントに重点が置かれますが,いつ誰が今のアクセントを決めたのですか.

(10) 36:30 --- 「--ない?」という質問に対して答えが「ある」だった場合,なぜ Yes と答えるのか.

(11) 39:47 --- 翻訳アプリ技術の発達が目覚ましいので,外国語の勉強をあまりしなくても外国語をある程度運用できるようになってきています.今後の日本では外国語教育の時間を減らすべきでしょうか.

(12) 44:09 --- 「群れ」を表す英単語の種類が多いのはなぜか.(pack, flock, school, etc.)

(13) 46:30 --- 方角の in ですが,なぜ英語圏では方角を「空間」として捉えるのか.

(14) 48:52 --- 日本の英語訛りについて,GHQ をはじめアメリカ人に支配された過去があるにもかかわらず,なぜイギリス訛り(カタカナ英語?)に近い音なのか.

(15) 51:25 --- なぜ英語では疑問文でクエスチョンマークを使うのか.語順だけで疑問文だということがわかるのに.

(16) 55:45 --- 「風呂に入る」が「take a bath」となり bath が可算名詞であるのはなぜか.

(17) 57:45 --- なぜ時・条件を表す副詞節の中では未来のことを現在形で表すのか?

生放送後,小河先生とは振り返りの会を開き,そちらも heldio 収録しました.ぜひ「#1055. 「千本ノック with 小河舜さん」のアフタートーク」も聴いていただければ.

2024-04-14 Sun

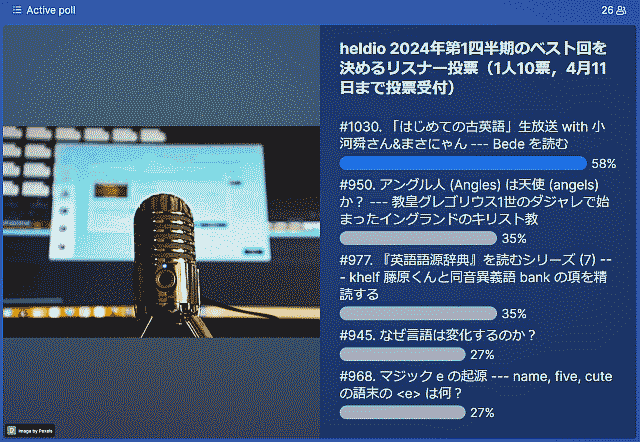

■ #5466. リスナー投票による heldio 2024年第1四半期のランキング [voicy][heldio][notice][ranking][link][helkatsu][khelf][sobokunagimon]

「#5460. heldio 2024年第1四半期のベスト回を決めるリスナー投票 --- 4月11日までオープン」 ([2024-04-08-1]) でご案内したとおり,4月5日(金)から11日(木)まで,今年第1四半期におけるベスト配信回を決めるリスナー投票(1人10票まで)を開催しました.「hel活」 (helkatsu) の一環としてのイベントでした.投票いただいた方々には,ご協力に感謝申し上げます.ありがとうございました.

投票結果をまとめましたので,本記事にて報告いたします.上位9位までの計14回分を掲載しています.詳しくは Slido での投票結果をご覧ください.

1. 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」 (58%)

2. 「#950. アングル人 (Angles) は天使 (angels) か? --- 教皇グレゴリウス1世のダジャレで始まったイングランドのキリスト教」 (35%)

2. 「#977. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (7) --- khelf 藤原くんと同音異義語 bank の項を精読する」 (35%)

4. 「#945. なぜ言語は変化するのか?」 (27%)

4. 「#968. マジック e の起源 --- name, five, cute の語末の <e> は何?」 (27%)

4. 「#991. while の文法化」 (27%)

4. 「#1011. 「変なアルファベット表」の完成と公開 with 寺澤志帆さん」 (27%)

4. 「#1022. トートロジー --- khelf 会長,青木くんの研究テーマ」 (27%)

9. 「#956. 非人称構文とは?」 (23%)

9. 「#983. B&Cの第42節「文法性」の対談精読実況生中継 with 金田拓さんと小河舜さん」 (23%)

9. 「#1026. なぜ now と know は発音が違うの?」 (23%)

9. 「#1027. 通時的変化と共時的変異 --- 言語変化を考える際の2つの軸」 (23%)

9. 「#1031. 英語は数量を表わすのに属格を好む? --- 前置詞 of を理解するために」 (23%)

9. 「#1032. なぜ subject が「主語」? --- 「ゆる言語学ラジオ」からのインスピレーション」 (23%)

第1位は「はじめての古英語」シリーズでした! このシリーズは小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)とともに3人でお届けしている,真面目オモシロの古英語入門で,昨年1年のリスナー投票でも第1位に輝いています(cf. 「#5363. 2023年のリスナー投票による heldio の推し配信回ベスト10が決定!」 ([2024-01-02-1])).シリーズの更新は鈍めなのですが,今回の皆さんからの支持は,継続のためにお尻をたたいていただいているものと理解しました.何とか近日中にシリーズ続編をお届けしたいと思います.

第2位は古英語のダジャレ回.リスナーさんにはダジャレ好きの方が多いので,その界隈にウケたものと想像されます.同率2位を勝ち取ったのは,研究社の『英語語源辞典』を khelf の藤原郁弥さんとともに精読していくシリーズの1回.このシリーズも回を重ね,ご愛聴いただいています.

この後,同率4位が5本,同率9位が6本と続きます.素朴な疑問あり,英語史用語の解説あり,Baugh and Cable の対談精読実況生中継ありと様々です.

今回のランキングをきっかけに,まだお聴きでない回がありましたら,ぜひ聴取いただければと思います.

以上,投票結果報告でした.

2024-04-02 Tue

■ #5454. 小学生にも英語史? --- 田地野彰(編著)『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』(Jリサーチ出版,2024年) [review][hel_education][notice][helkatsu][sobokunagimon][toc]

フレッシュな書籍,田地野彰(編著)『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』(Jリサーチ出版,2024年)が出版されています.共著者の一人である高橋佑宜氏(神戸市外国語大学)よりご恵投いただきました(ありがとうございます!).

本書では,7名の著者が小学生に向けて分かりやすい言葉で英語に関する素朴な疑問に答えています.絵本といってもよいイラストの数々に彩られ,大人でも楽しめる異色の本です.本編を構成する7章の見出しを掲げます.

第1章 英語の?ハテナ

第2章 英語の歴史の?ハテナ

第3章 日本語と英語の?ハテナ

第4章 英語の物語の?ハテナ

第5章 英語を使うための?ハテナ

第6章 英単語の?ハテナ

第7章 英文法の?ハテナ

赤字で示した第2章の執筆者が,「ゆうき先生」こと,英語史を専門とする高橋佑宜氏です.次の5つのハテナが取り上げられています.

・ 英語はいつ,どこから来たの?

・ 英語って昔から変わらないの?

・ 英語はいつから世界中に広まったの?

・ どうして英語は世界中で使われているの?

・ アメリカ英語とイギリス英語は違うの?

この第2章は「ゆうき先生からの応援メッセージ」で締められています.この応援メッセージが実に熱いのです.ぜひ皆さんにも手に取っていただきたいと思います.

私自身「英語史をお茶の間に」をモットーにhel活 (helkatsu) を展開していますが,その観点から本書の出版企画と作りには興奮しました.まさか英語史を(中学生にであればまだしも)小学生にまで届けるとは! まずこの発想にたまげました.しかも,大人にも味わえるイラスト本として作り込まれている点にも感激しました.

取り上げられているハテナは35個と決して多いわけではありませんが,むしろ小学生のために厳選されたハテナリストとして解釈できます.このような本質的な疑問に,専門家たちがどのように端的に答えるのか,もし自分が回答者だったらどのように答えるか.このように考えながら読みなおしてみると,すべてのハテナが難問に思えてきました.なるほど,このような形で英語史(そして英語学習)について子供たちに導入できるのかと一本取られた感があります.新しいです.

高橋佑宜氏については,hellog でも「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1]) および「#5059. heldio 初の「英語史クイズ」」 ([2023-03-04-1]) で言及しています.ぜひ今後もhel活でご一緒していければ!

・ 田地野 彰(編著),加藤 由崇・川原 功司・笹尾 洋介・高橋 佑宜・ハンフリー 恵子・山田 浩(著),りゃんよ(イラスト) 『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』 Jリサーチ出版,2024年.

2024-02-20 Tue

■ #5412. 原初の言語は複雑だったのか,単純だったのか? [origin_of_language][language_change][evolution][history_of_linguistics][language_myth][sobokunagimon][simplification][homo_sapiens]

言語学史のハンドブックを読んでいる.Mufwene の言語の起源・進化に関する章では,これまでに提案されてきた様々な言語起源・進化論が紹介されており,一読の価値がある.

私もよく問われる素朴な疑問の1つに,原初の言語は複雑だったのか,あるいは単純だったのか,という言語の起源に関するものがある.一方,言語進化の観点からは,原初の段階から現代まで言語は単純化してきたのか,複雑化してきたのか,という関連する疑問が生じてくる.

真の答えは分からない.いずれの立場についても論者がいる.例えば,前者を採る Jespersen と,後者の論客 Bickerton は好対照をなす.Mufwene (31) の解説を引用しよう.

His [= Jespersen's] conclusion is that the initial language must have had forms that were more complex and non-analytic; modern languages reflect evolution toward perfection which must presumably be found in languages without inflections and tones. It is not clear what Jespersen's position on derivational morphology is. In any case, his views are at odds with Bickerton's . . . hypothesis that the protolanguage, which allegedly emerged by the late Homo erectus, was much simpler and had minimal syntax, if any. While Bickerton sees in pidgins fossils of that protolanguage and in creoles the earliest forms of complex grammar that could putatively evolve from them, Jespersen would perhaps see in them the ultimate stage of the evolution of language to date. Many of us today find it difficult to side with one or the other position.

両陣営ともに独自の前提に基づいており,その前提がそもそも正しいのかどうかを確認する手段がないので,議論は平行線をたどらざるを得ない.また,言語の複雑性と単純性とは何かという別の難題も立ちはだかる.最後の問題については「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]),「#4165. 言語の複雑さについて再考」 ([2020-09-21-1]) などを参照.

・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.

2024-02-17 Sat

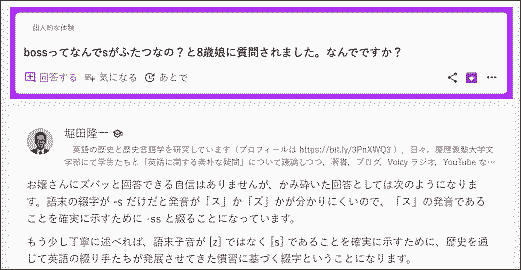

■ #5409. 最近 Mond で6件の質問に回答しました [mond][sobokunagimon][heldio][hel_education][notice][link]

ここ数日間で,知識共有サービス Mond に寄せられてきた英語史系の質問に6件ほど回答しました.こちらでもリンクを共有します(質問文の原文を短文に要約・編集してあります).新しい順に並べています.

今朝お答えした8歳の娘さんからの最新の質問は,とりわけ強力でしたね,パンチが効いています.これまで私が受けたことのなかった英語に関する素朴な疑問で,刺激的でした.ありがとうございます!

(1) boss ってなんで s がふたつなの?と8歳娘に質問されました.なんでですか?

(2) 英語がラテン語から動詞を借用するとき,完了分詞形に基づいた語形を採用するのはなぜなのでしょうか?

(3) Japan という単語の語源は?

(4) who, what, where, when などに対して,なぜ how だけが wh- でなく h- で始まるのでしょうか?

(5) 5文型の SVO などの V は「動詞」とされますが,「述語」が正しいのではないでしょうか?

(6) なぜ動作を表わすはずの動詞に「状態動詞」なるものがあるのでしょうか?

今回お答えした質問は,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 で関連する話題を取り上げたり,詳しく解説してきたりしたものも多く,実際に回答のなかでいくつかリンクを張っていますので,合わせてご参照いただければと思います.

2023-12-23 Sat

■ #5353. 2023年の heldio 配信回のランキング --- リスナー数編 [voicy][heldio][ranking][notice][khelf][sobokunagimon][link][yurugengogakuradio][note]

本ブログの姉妹版・音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio)では,今年も1月1日から本日12月23日まで,毎朝6時に英語史の話題を声でお届けしてきました.元日配信の #580 から昨日配信の #935 までの計356回を2023年分の配信回とみなし,向こう数日をかけてランキング表や注目配信回のリストを提示していきます.そして,来週中,年末までの1週間で,リスナーの皆さんや hellog をお読みの皆さんに「2023年 heldio の推し配信回」を決めてもらう投票を行ないたいと思います.お付き合いの程よろしくお願いします.(過去のすべての配信回の一覧はこちらよりアクセスできます.)

以下に掲げる一覧は,Voicy のアナリティクスより提供された,当該配信回を聴取した「合計リスナー」数に基づいたベスト30のランキング表です.今年は人気 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」に出演させていただいたこともあり,そちらから heldio へリスナーさんの流入があり,結果として「ゆる言語学ラジオ」関連回は多くの方々に聴いていただきました.この事情がランキング上位に反映しているようです.そのほか khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーとの対談回や khelf による企画などにも注目が集まりました.「素朴な疑問」系の配信回も堅調でした.

ぜひこちらのランキング表を参考に,年末にかけて聴き逃していた回,改めて興味を抱いた回などをお聴きいただければ幸いです.

1. 「#705. ゆる言語学ラジオにお招きいただき初めて出演することに!」 (2023/05/06)

2. 「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」 (2023/05/30)

3. 「#595. heah/hih/high --- 「ゆる言語学ラジオ」から飛び出した通時的パラダイム」 (2023/01/16)

4. 「#698. 先生,アルファベットの歴史を教えてください! --- 寺澤志帆さんとの対談」 (2023/04/29)

5. 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」 (2023/08/31)

6. 「#689. 『言語沼』 --- ゆる言語学ラジオから飛び出した言語本」 (2023/04/20)

7. 「#711. なぜ be going to は未来を意味するの? --- khelf 広報の渡邉さんとの対談」 (2023/05/12)

8. 「#621. なぜ new something ではなく something new なの?」 (2023/02/11)

9. 「#779. 「ゆる言語学ラジオ」で evident (evidence) について触れなかったこと --- 現在分詞なのに受け身の意味になっているゾ!」 (2023/07/19)

10. 「#628. 古英語の単語はどれくらい現代英語に受け継がれているの?」 (2023/02/18)

11. 「#625. Turkey --- トルコと七面鳥の関係」 (2023/02/15)

12. 「#784. なぜ進行形は be + -ing なのですか? --- リスナーさんからの素朴な疑問」 (2023/07/24)

13. 「#725. なぜ命令文には主語が現われないの?」 (2023/05/26)

14. 「#707. 先生,なんで doubt には発音しないのに <b> が入ってるんですか? --- 寺澤志帆さんとの対談」 (2023/05/08)

15. 「#735. 古英語音読 --- マタイ伝「種をまく人の寓話」より毒麦の話」 (2023/06/05)

16. 「#606. 英語のスペリングは漢字である」 (2023/01/27)

17. 「#715. ケルト語仮説」 (2023/05/16)

18. 「#602. なぜ両足で歩くのに on feet ではなくて on foot なの?」 (2023/01/23)

19. 「#709. なぜ同一単語に多くのスペリングが存在し得たのか? --- 「ゆる言語学ラジオ」出演第2回で話題となった515通りの through の怪」 (2023/05/10)

20. 「#872. 変なアルファベット表を作ろうと思っています --- khelf 企画」 (2023/10/20)

21. 「#688. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるの?」 (2023/04/19)

22. 「#684. 英語史でみる不規則動詞の仕組み --- 藤原郁弥さんとの対談」 (2023/04/15)

23. 「#618. 英語史の時代区分」 (2023/02/08)

24. 「#708. unmummied --- 「ゆる言語学ラジオ」初出演回で話題となった縦棒16連発を記録した単語」 (2023/05/09)

25. 「#724. -er は本当に行為者接尾辞なの?」 (2023/05/25)

26. 「#745. 日本人よ,文字論に目覚めよ」 (2023/06/15)

27. 「#687. 「子音字+y は y を i に変えて -ed」 --- その規則いったい何?」 (2023/04/18)

28. 「#598. メタファーとは何か? 卒業生の藤平さんとの対談」 (2023/01/19)

29. 「#626. 陶磁器の china と漆器の japan --- 産地で製品を表わす単語たち」 (2023/02/16)

30. 「#734. Japan, Japanese, Nippon の語源と英語での初出年代」 (2023/06/04)

過去の heldio のランキングやその他の配信回一覧については,

・ 「#4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-12-31-1])

・ 「#5101. 2023年1月--3月の heldio 放送回ランキング」 ([2023-04-15-1])

・ note のランキング記事

・ リスナー umisio さんによる note での振り返り記事

- 「令和5年 (2023年) の heldio を振り返る 第1四半期(1--3月)編」

- 「令和5年 (2023年) の heldio を振り返る 第2四半期(4--6月)+7月 まるでカンブリア紀!?」

- 「令和5年 (2023年) の heldio を振り返る 第3四半期(8--9月) ※7月は前回に含めた」

などもご参照ください.

2023-12-22 Fri

■ #5352. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生からの反響 [sobokunagimon][voicy][heldio][helwa][notice][hel_education][hel_for_junior_high_school_students]

本ブログの音声版というような位置づけで,毎朝 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio)より英語史関連の話題を発信しています.目下 Voicy による音声配信に新しい可能性を見出しています.まず,上記2つの関連する配信回をお聴きいただければと思います(下に挙げるものは追加も含め3つの配信へのリンクです).

(1) 「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」(2023年5月30日配信.上記の左の配信回です.)

(2) 「#929. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生からの反響」(2023年12月16日配信.上記の右の配信回です.)

(3) 「【英語史の輪 #68】今朝の中学生からの生の声をもっとお届け!」(2023年12月16日配信.(2) の続編ですが,こちらは有料のプレミアムリスナー限定配信チャンネルでの配信となっています.)

今年の5月末に,中学生のリスナーは事実上ゼロであることを知りながら,間接的に声が届く可能性に期待して (1) を配信しました.実際には,中学生のみならず一般リスナーの皆さんにも聴いて,考えていただきたい内容でお話ししました.配信直後よりリスナーの皆さんより多くの反響をいただき,これまでの heldio 配信回のなかでも飛び抜けてよく聴かれる回となりました.

そんな折,先日英語教員のリスナーの方より連絡がありました.中学校の生徒たちにこの配信回を聴いてもらい,意見を書いてもらうという授業課題を出すことを考えている,とのことでした.ぜひどうぞ,むしろよろしくお願いしますと返答したところ,後日,同先生より,中学1年生120名からの回答・意見を得たとのことで,その匿名化された文章を共有させていただきました.

私自身は(意外にも)多くの中学生に本当に声が届いた!という喜びを感じましたし,このような課題を思いつき実施した同先生の熱意にも感服しました.そして,何よりも生徒さん一人一人が,配信回を聴いた上で,じっくりと「なぜ英語を学ばなければならないの?」という問いに向き合った様子が,文章からはっきりと伝わってきことに,感動を覚えました.

ぜひこの気持ちを生徒さんや先生にフィードバックしたいと思い,中学校の英語教員経験のある khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんとともに,(2) の配信回を収録し,公開したという次第です.

英語史研究者冥利,Voicy heldio パーソナリティ冥利に尽きる経験でした.ありがとうございました.

英語の先生方,本ブログをお読みの方々,heldio リスナーの皆さん,ぜひ機会がありましたら中学生(のみならず小学生,高校生,大学生など)に上記の配信回を聴いてもらえるよう促していただければ幸いです.

2023-11-14 Tue

■ #5314. どうして古英語の発音がわかるのですか? --- YouTube で答える素朴な疑問 [sobokunagimon][youtube][voicy][heldio]

一昨日配信された YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回は「英語史研究は超絶推理ゲーム!!!」と題して,表記の素朴な疑問に答えています.

なぜ書き言葉でしか残っていない古英語や中英語の発音がわかるのか? この問いは定期的に寄せられてくる素朴な疑問ですので,今回 YouTube チャンネルで答えてみました.

本ブログを始めとして別の媒体でも同じ素朴な疑問に回答してきた経緯がありますので,そちらにもリンクを張っておきます.

・ hellog 「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1])

・ hellog 「#758. いかにして古音を推定するか (2)」 ([2011-05-25-1])

・ hellog 「#4015. いかにして中英語の発音を推定するか」 ([2020-04-24-1])

・ hellog 「#4499. いかにして Shakespeare の発音を推定するか」 ([2021-08-21-1])

・ heldio 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」(2022年4月22日)

2023-11-12 Sun

■ #5312. 「ゆる言語学ラジオ」最新回は「不規則動詞はなぜ存在するのか?」 [yurugengogakuradio][verb][inflection][conjugation][sobokunagimon][frequency][voicy][heldio][youtube][link][notice][numeral][suppletion][analogy]

昨日,人気 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回が配信されました.今回は英語史ともおおいに関係する「不規則動詞はなぜ存在するのか?【カタルシス英文法_不規則動詞】#280」です.

ゆる言語学ラジオの水野太貴さんには,拙著,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio),および YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」のいくつかの関連コンテンツに言及していただきました.抜群の発信力をもつゆる言語学ラジオさんに,この英語史上の第一級の話題を取り上げていただき,とても嬉しいです.このトピックの魅力が広く伝わりますように.

概要欄に掲載していただいたコンテンツ等へのリンクを,こちらにも再掲しておきます.

・ 拙著 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)

・ 拙著 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)

・ heldio 「#58. なぜ高頻度語には不規則なことが多いのですか?」

・ YouTube 「新説! go の過去形が went な理由」 (cf. 「#4774. go/went は社会言語学的リトマス試験紙である」 ([2022-05-23-1]))

・ YouTube 「英語の不規則活用動詞のひきこもごも --- ヴァイキングも登場!」 (cf. hellog 「#4810. sing の過去形は sang でもあり sung でもある!」 ([2022-06-28-1]))

・ YouTube 「昔の英語は不規則動詞だらけ!」 (cf. 「#4807. -ed により過去形を作る規則動詞の出現は革命的だった!」 ([2022-06-25-1]))

・ heldio 「#9. first の -st は最上級だった!」

・ heldio 「#10. third は three + th の変形なので準規則的」

・ heldio 「#11. なぜか second 「2番目の」は借用語!」

「不規則動詞はなぜ存在するのか?」という英語に関する素朴な疑問から説き起こし,補充法 (suppletion) の話題(「ヴィヴァ・サンバ!」)を導入した後に,不規則形の社会言語学的意義を経由しつつ,全体として言語における「規則」あるいは「不規則」とは何なのかという大きな議論を提示していただきました.水野さん,堀元さん,ありがとうございました! 「#5130. 「ゆる言語学ラジオ」周りの話題とリンク集」 ([2023-05-14-1]) もぜひご参照ください.

2023-10-17 Tue

■ #5286. 千葉慶友会で「英語はこんなにおもしろい」をお話ししてきました [notice][voicy][heldio][keiyukai][senbonknock][sobokunagimon][silent_letter][complementation][gerund][infinitive][impersonal_verb]

先週末の10月14日(土)の午後,船橋の某所で開催された千葉慶友会の講演会にて「英語学習に役立つ英語史 --- 英語はこんなにおもしろい」をお話ししました.事前の準備から当日のハイブリッド開催の運営,そして講演会後の懇親会のアレンジまで,スタッフの皆さんにはたいへんお世話になり,感謝しております.ありがとうございました.とりわけ懇親会では千葉慶友会内外からの参加者の皆さんと直接お話しすることができ,実に楽しい時間でした.

90分ほどの講演の後,その場で続けて Voicy heldio の生放送をお送りしました.前もって運営スタッフの方々と打ち合わせしていた企画なのですが,事前に参加予定者より「英語に関する素朴な疑問」を寄せていただき,当日の投げ込み質問も合わせて,私が英語史の観点から回答していくのを heldio でライヴ配信しようというものです.

そちらの様子は,昨日 heldio のアーカイヴにて「#868. 千葉慶友会での「素朴な疑問」コーナー --- 2023年10月14日の生放送」として配信していますので,お時間のあるときにお聴きください(1時間弱の長尺となっています).

6件ほどの素朴な疑問にお答えしました.以下に分秒を挙げておきますので,聴く際にご利用ください.

(1) 02:25 --- 外国語からカタカナに音訳するときに何かルールはありますか.この質問をする理由は,例えば本によって「フロベール」だったり「フローベール」だったりすることがあるからです.また,カタカナを英語らしく発音するコツはありますか.

(2) 14:43 --- 英語の「パラフレーズ」の歴史的遷移について,なにか参考資料をご存知でしたら教えていただければ嬉しいです.Academic Writing を勉強している途中で興味を持ちました.

(3) 21:34 --- 英単語には island など読まない文字があるのはなぜですか?

(4) 30:43 --- 世界における言語の多様性の問題,および諸言語は今後どのように展開(分岐か収束か)していくのかという問題

(5) 39:05 --- 動詞によって目的語に -ing をとるか to 不定詞をとるかが決まっているのはなぜですか?

(6) 44:05 --- なぜ英語には無生物主語構文があるのですか?

時間内に取り上げられたのは6件のみですが,他にも多くの疑問をいただいていましたので,いずれ hellog/heldio で取り上げたいと思います.

実は慶友会の講演と絡めての Voicy heldio ライブの千本ノックは初めてではありません.同様の雰囲気をさらに味わいたい方は,3ヶ月半ほど前の「#5179. アメリカ文学慶友会での千本ノック収録を公開しました」 ([2023-07-02-1]) もご訪問ください.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow