2019-09-17 Tue

■ #3795. 『英語教育』の連載第7回「なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか」 [rensai][notice][infinitive][syntax][sobokunagimon]

9月14日に,『英語教育』(大修館書店)の10月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第7回となる今回の話題は,「なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか」です.

そもそも不定詞とは何か,なぜそのような呼び名がついているのかから始まり,to 不定詞と原形不定詞の2種類が区別されている歴史的理由,それぞれの用法の守備範囲とその変遷,そして現在にまで続く両不定詞のせめぎ合いを扱いました.後半では,She made me laugh. のように能動態の使役文に用いられる原形不定詞が,受動態の文になると I was made to laugh by her. のように to 不定詞に変わるのはなぜかという素朴な疑問にも迫ります.

本ブログでも,不定詞については infinitive の各記事ですでに取り上げてきましたので,連載記事と合わせてご覧ください.

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第7回 なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか」『英語教育』2019年10月号,大修館書店,2019年9月14日.62--63頁.

2019-09-04 Wed

■ #3782. 広島慶友会の講演「英語史から見る現代英語」を終えて [keiyukai][hel_education][slide][link][sobokunagimon][dialect][fetishism][slide]

「#3774. 広島慶友会での講演「英語史から見る現代英語」のお知らせ」 ([2019-08-27-1]) でお知らせしたとおり,先週末の土日にわたって広島慶友会にて同演題でお話ししました.5月の準備の段階から広島慶友会会長・副会長さんにはお世話になっていましたが,当日は会員の皆さんも含めて,活発な反応をいただき,英語・日本語の話題について広く話し会う機会をもつことができました.

初日の土曜日には,「英語史で解く英語の素朴な疑問」という演題でお話しし,その終わりのほうでは,参加者の皆さんから具体的な「素朴な疑問」を募り,それについて英語史の観点から,あるいはその他の観点から議論できました.特に言語ごとに観察される「クセ」とか「フェチ」の話題に関しては,その後の懇親会や翌日の会にまで持ち越して,楽しくお話しできました(言語の「フェチ」については,fetishism の各記事を参照).

2日目の日曜日には,「英語の方言」と題して,方言とは何かという根本的な問題から始め,日本語や英語における標準語と諸方言の話題について話しました.こちらでも活発な意見をいただき,私も新たな視点を得ることができました.

全体として,土日の公式セッションおよび懇親会も含めまして,参加された皆さんと一緒に英語というよりは,言語について,あるいは日本語について,おおいに語ることができたと思います.非常に有意義な会でした.改めて感謝いたします.

せっかくですので,講演で用いたスライド資料をアップロードしておきます.

・ 講演会 (1): 英語史で解く英語の素朴な疑問

・ 講演会 (2): 英語の方言

2019-09-01 Sun

■ #3779. brother と兄・弟 --- 1対1とならない語の関係 [japanese][semantics][lexeme][sobokunagimon][sapir-whorf_hypothesis][fetishism][lexical_gap]

なぜ英語では兄と弟の区別をせず,ひっくるめて brother というのか.よく問われる素朴な疑問である.文化的な観点から答えれば,日本語社会では年齢の上下は顕点として重要な意義をもっており,人間関係を表わす語彙においてはしばしば形式の異なる語彙素が用意されているが,英語社会においては年齢の上下は相対的にさほど重要とされないために,1語にひっくるめているのだ,と説明できる.日本語でも上下が特に重要でない文脈では「兄弟」といって済ませることができるし,逆に英語でも上下の区別が必要とあらば elder brother や younger brother ということができる.しかし,デフォルトとしては,英語では brother,日本語では兄・弟という語彙素をそれぞれ用いる.

よく考えてみると,brother 問題にかぎらず,大多数の日英語の単語について,きれいな1対1の関係はみられない.一見対応するようにみえる互いの単語の意味を詳しく比べてみると,たいてい何らかのズレがあるものである.そうでなければ,英和辞典も和英辞典も不要なはずだ.単なる単語の対応リストがあれば十分ということになるからだ.

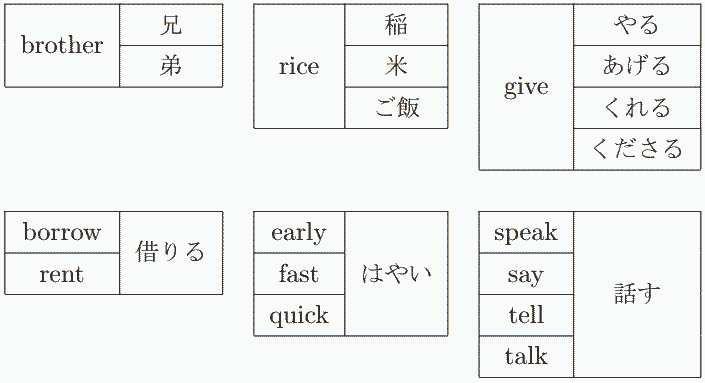

安藤・澤田 (237--38) が,以下のような例を引いている.

上段の brother, rice, give のように,英語のほうが粗い区分で,日本語のほうが細かい例もあれば,逆に下段のように英語のほうが細かく,日本語のほうが粗い例もある.その点ではお互い様である.日英語の比較にかぎらず,どの2言語を比べてみても似たようなものだろう.多くの場合,意味上の精粗に文化的な要因が関わっているという可能性はあるにしても,それ以前に,言語とはそのようなものであると理解しておくのが妥当である.この種の比較対照の議論にいちいち過剰に反応していては身が持たないというくらい,日常茶飯の現象である.

関連する日英語の興味深い事例として「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]) や,諸言語より「#2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか」 ([2016-09-28-1]) の事例も参照.一方,このような事例は,しばしばサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) を巡る議論のなかで持ち出されるが,「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) という警鐘があることも忘れないでおきたい.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

2019-08-27 Tue

■ #3774. 広島慶友会での講演「英語史から見る現代英語」のお知らせ [notice][keiyukai][hel_education][sobokunagimon][dialect]

今週末8月31日(土)の14時?17時,および翌日9月1日(日)の10時?12時に,広島慶友会にて「英語史から見る現代英語」と題する2回の講演を行ないます.場所は,広島YMCA国際文化センター3号館3階です.公式の案内はこちらです.

大雑把な演題ではありますが,初日の土曜日は,英語に関する様々な素朴な疑問を具体的に取り上げ,英語史の観点から解決していくという趣旨で話しを進める予定です.講演の後半には,参加している皆さんからの疑問を受け付け,一緒に議論していくということも考えています.関連して,同趣旨の本ブログ記事「#3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました」 ([2019-05-22-1]),あるいは sobokunagimon の各記事もご覧ください.

2日目の日曜日のセッションは,英語の方言について考えます.そもそも方言とは何か,言語と方言とはどう異なるのかという話しから始め,日本語の諸方言を参照しつつ,イングランドで話されている現代英語の地域方言をのぞいてみます.言語・方言の死,方言差別,世界の様々な英語,世界語としての英語のもつ求心力と遠心力などの話題に触れながら,英語の枠内にとどまらず,広く言語・方言の多様性について考えていきたいと思います.この議論を通じて,私たちが日々学び,用いている標準英語が,現代世界においてどのような立ち位置にあるか,よく分かるようになると思います.今後の英語との付き合い方を考える上で参考になるはずです.こちらの話題に関しては,dialect や world_englishes などの記事を参照ください.

2019-08-19 Mon

■ #3766. なぜ send -- sent -- sent なのか? [verb][conjugation][inflection][consonant][tense][preterite][participle][sobokunagimon][degemination]

標題は bend -- bent -- bent, lend -- lent -- lent, rend -- rent -- rent, wend -- went -- went などとともに語末が -nd -- -nt -- -nt となるタイプの不規則動詞だが,なぜ過去・過去分詞形において無声の -t が現われるのかは,歴史的には必ずしも明らかにされていない.feel -- felt -- felt, keep -- kept -- kept など,過去・過去分詞形として -t を示す他の動詞からの類推 (analogy) によるものと説かれることもあるが,さほど説得力があるわけでもない.

音韻論的には,send の過去・過去分詞形が sent となる理由はない.古英語において,sendan の過去形は典型的に sende であり sent(en) には発展し得ない.同様に,過去分詞形は (ge)send(ed) であり,やはり sent にはなり得ないのだ.したがって,この -t は音韻過程の結果とみることはできず,類推なり何なりの形態過程によってもたらされた新機軸ということになる.

実際 -t を示す過去・過去分詞形が現われるのは,13世紀になってからのことである.古英語でも3単現形 sendeþ が縮約 (contraction) を起こして sent となるケースは頻繁にあったが,それはあくまで3単現形であり,過去形でも過去分詞形でもない.Jespersen (33--34) は以下のように,この頻用された3単現の形態が過去・過去分詞にも転用されたのではないかという説に消極的に与している.しかし,苦しい説と言わざるを得ないように思われる.今のところ,謎というよりほかない.

In the send--sent group OE suppressed the d of the stem before the ending: sendan, sende, gesend(ed). I have often thought that the ME innovation sent(e) may originally have stood for sendd with a long, emphatic d to distinguish it from the prs form. This explanation, however, does not account for felt, meant, left, etc.

There is a remarkably full treatment of Origin and Extension of the Voiceless Preterit and the Past Participle Inflections of the English Irregular Weak Verb Conjugation by Albert H. Marckwardt in Essays and Studies in English and Comparative Literature by Members of the English Department of the Univ. of Michigan (Ann Arbor 1935). He traces the beginning of these t-forms back to the eleventh century and then follows their chronological and geographical spreading from century to century up to the year 1400, thus just the period where the subject-matter of my own work begins. There is accordingly no occasion here to deal with details in Marckwardt's exposition, but only to mention that according to him the first germ of these 't'-forms lay in stems in -nd, -ld and -rd. The third person sg of the present of such a verb as OE sendan was often shortened into sent from sendeþ. On the analogy of such very frequently occurring syncopated presents the t was transferred to the prt and ptc. It must be admitted that this assumption is more convincing than the analogy adduced by previous scholars, but it is rather difficult to explain why the t-forms spread, e.g., to such verbs as leave : left. From the point of view of Modern English Grammar, however, we must be content to leave this question open: we must take forms as we find them in the period with which we are concerned.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-08-18 Sun

■ #3765.『英語教育』の連載第6回「なぜ一般動詞の疑問文・否定文には do が現われるのか」 [rensai][notice][word_order][syntax][syntax][do-periphrasis][grammaticalisation][interrogative][negative][auxiliary_verb][sociolinguistics][sobokunagimon]

8月14日に,『英語教育』(大修館書店)の9月号が発売されました.英語史連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第6回となる今回の話題は,「なぜ一般動詞の疑問文・否定文には do が現われるのか」です.この do の使用は,英語統語論上の大いなる謎といってよいものですが,歴史的にみても,なぜこのような統語表現(do 迂言法と呼びます)が出現したのかについては様々な仮説があり,今なお熱い議論の対象になっています.

中英語期までは,疑問文や否定文を作る規則は単純でした.動詞の種類にかかわらず,疑問文では主語と動詞を倒置し,否定文では動詞のあとに否定辞を添えればよかったのです.現代英語の be 動詞や助動詞は,いまだにそのような統語規則を保ち続けていますので,中英語期までは一般動詞も同じ規則に従っていたと理解すればよいでしょう.しかし,16世紀以降,一般動詞の疑問文や否定文には,do 迂言法を用いるという新たな規則が発達し,確立していったのです.do の機能に注目すれば,do が「する,行なう」を意味する本動詞から,文法化 (grammaticalisation) という過程を経て助動詞へと発達した変化ともとらえられます.

記事ではなぜ do 迂言法が成立し拡大したのか,なぜ16世紀というタイミングだったのかなどの問題に触れましたが,よく分かっていないことも多いのが事実です.記事の最後では「もしエリザベス1世が結婚し継嗣を残していたならば」 do 迂言法はどのように発展していただろうかという,歴史の「もし」も想像してみました.どうぞご一読ください.

本ブログ内の関連する記事としては,「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#491. Stuart 朝に衰退した肯定平叙文における迂言的 do」 ([2010-08-31-1]) を始めとして do-periphrasis の記事をご覧ください.

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第6回 なぜ一般動詞の疑問文・否定文には do が現われるのか」『英語教育』2019年9月号,大修館書店,2019年8月14日.62--63頁.

2019-07-23 Tue

■ #3739. 素朴な疑問を何点か [sobokunagimon][link][y][do-periphrasis][verb][lexicology][phrasal_verb]

今期の理論言語学講座「史的言語学」(すでに終了)の講座を受講されていた方より,素朴な疑問をいくつかいただいていました.既存のブログ記事へ差し向ける回答が多いのですが,せっかくですのでその回答をこちらにオープンにしておきます.

[ 1.英語の Y/N 疑問文はどうして作り方が違うのですか? (be 動詞があると be 動詞が先頭に来て,ないと do や does が先頭にくる) ]

[ 2. 上記の do はどうしてこのように使うようになったのですか?(do はどこからやってきたのですか?) ]

この2つの素朴な疑問については,来月8月14日に発売予定の大修館『英語教育』9月号に,ズバリこの話題で記事を寄稿していますので,ご期待ください(連載については「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」を参照).hellog 記事としては,「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#491. Stuart 朝に衰退した肯定平叙文における迂言的 do」 ([2010-08-31-1]) をご覧ください.

[ 3. アルファベットの Y は何故ワイと読むのですか? ]

いくつか説があるようですが,とりあえず「#1830. Y の名称」 ([2014-05-01-1]) を参照ください.

[ 4. 不規則動詞はどうして不規則のままで今使われているのですか? ]

[ 5. どうして動詞には規則変化動詞と不規則変化動詞があるのですか? ]

この2つの素朴な疑問については,「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1]) の記事で紹介したリンク先の記事や,『英語教育』の雑誌記事(拙著)をご参照ください.

[ 6. 同じような意味で複数の単語があるのはどうしてですか?(require と need とか) ]

英語語彙には「階層」があります.典型的に3層構造をなしますが,これについては「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1]) を始めとして,そこにリンクを張っている記事をご参照ください.require はフランス語からの借用語,need は本来の英単語となります.

[ 7. 動詞と前置詞の組み合わせで表す表現はどうして使われ始めたのですか? 動詞1語で使う単語と2語以上に組み合わせた単語はどちらが先に出てきたのですか? ]

いわゆる「句動詞」 (phrasal_verb) の存在についての質問かと思います.「#2351. フランス語からの句動詞の借用」 ([2015-10-04-1]) で紹介したように,中英語期にフランス語の句動詞を翻訳借用 (loan_translation) したということもありますが,「#3606. 講座「北欧ヴァイキングと英語」」 ([2019-03-12-1]) の 14. 句動詞への影響 でみたように,ヴァイキングの母語(古ノルド語)の影響によるところも大きいと考えられます.もっと調べる必要がありそうです.

[ 8. 第3文型と第4文型は薑き換えが可能ですが,どうして2つのパターンが生じたのですか? ]

これは本ブログでも取り上げたことのない問いです.難しい(とても良い)問いですね・・・.今後,考えていきたいと思います.

ということで,不十分ながらも回答してみました.素朴な疑問,改めてありがとうございました.

2019-07-21 Sun

■ #3737. 「今日の不規則は昨日の規則」 --- 歴史形態論の原則 [morphology][language_change][reconstruction][comparative_linguistics][indo-european][sobokunagimon][3ps][plural][conjugation]

標題は,英語の歴史形態論においても基本的な考え方である.現代英語で「不規則」と称される形態的な現象の多くは,かつては「規則」の1種だったということである.しばしば逆もまた真なりで,「今日の規則は昨日の不規則」ということも多い.規則 (regular) か不規則 (irregular) かという問題は,共時的には互いの分布により明らかに区別できることが多いので絶対的とはいえるが,歴史的にいえばポジションが入れ替わることも多いという点で相対的な区別である.

この原則を裏から述べているのが,次の Fortson (69--70) の引用である.比較言語学 (comparative_linguistics) の再建 (reconstruction) の手法との関連で,教訓的な謂いとなっている.

A guiding principle in historical morphology is that one should reconstruct morphology based on the irregular and exceptional forms, for these are most likely to be archaic and to preserve older patterns. Regular or predictable forms (like the Eng. 3rd singular present takes or the past tense thawed) are generated using the productive morphological rules of the language, and have no claim to being old; but irregular forms (like Eng. is, sang) must be memorized, generation after generation, and have a much greater chance of harking back to an earlier stage of a language's history. (The forms is and sang, in fact, directly continue forms in PIE itself.

英語において不規則な現象を認識したら「かつてはむしろ規則的だったのかもしれない」と問うてみるとよい.たいてい歴史的にはその通りである.逆に,普段は何の疑問も湧かない規則的な現象に思いを馳せてみてほしい.場合によっては,それはかつての不規則な現象が,どういうわけか歴史の過程で一般化し,広く受け入れられるようになっただけかもしれないと.ここに歴史言語学的発想の極意がある.もちろん,この原則は英語にも,日本語にも,他のどの言語にもよく当てはまる.

「今日の不規則は昨日の規則」の例は,枚挙にいとまがない.上でも触れた例について,英語の歴史から次の話題を参照.

・ 「不規則」な名詞の複数形 (ex. feet, geese, lice, men, mice, teeth, women) (cf. 「#3638.『英語教育』の連載第2回「なぜ不規則な複数形があるのか」」 ([2019-04-13-1]))

・ 「不規則」な動詞の活用 (ex. sing -- sang -- sung) (cf. 「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1]))

・ 3単現の -s (cf. 英語史連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか?」)

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

2019-07-17 Wed

■ #3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」 [rensai][notice][word_order][old_norse][syntax][contact][synthesis_to_analysis][sociolinguistics][sobokunagimon][link]

7月14日に,『英語教育』(大修館書店)の8月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」が掲載されています.ご一読ください.

標題の問いに端的に答えるならば, (1) 古英語の屈折が言語内的な理由で中英語期にかけて衰退するとともに,(2) 言語外的な理由,つまりイングランドに来襲したヴァイキングの母語である古ノルド語との接触を通じて,屈折の衰退が促進されたから,となります.

これについては,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)の第5章第4節でも論じましたので,そちらもご参照ください.言語は,そのような社会的な要因によって大きく様変わりすることがあり得るのです.

関連して,以下の記事もどうぞ.

・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])

・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1])

・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第5回 なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」『英語教育』2019年8月号,大修館書店,2019年7月14日.62--63頁.

・ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

2019-07-04 Thu

■ #3720. なぜ英語の make は日本語に借用されると語末に母音 /u/ のついた meiku /meiku/ となるのですか? [sobokunagimon][japanese][syllable][phonetics][phoneme][sonority][loan_word][sonority]

昨日の記事「#3719. 日本語は開音節言語,英語は閉音節言語」 ([2019-07-03-1]) でみたように,音節タイプという観点からみると,日本語と英語は対照的な言語です.英語は子音で終わる閉音節 (closed syllable) を示す語が多数ありますが,日本語では稀です.そのため,閉音節をもつ英単語を日本語に受容するに当たって,閉音節に何らかの調整を加えて開音節 (open syllable) へと変換するのが好都合です.とりわけ語末音節は開音節に変換したいところです.そのような調整のうち最も簡単な方法の1つは,音節末子音に母音を加えることです.これで原語の閉音節は,たいてい日本語の自然な音節タイプに組み入れることができるようになります.

標題の例で考えてみましょう.英語の make /meɪk/ は子音 /k/ で終わる閉音節の語です.これを日本語に組み入れるには,この /k/ のあとに母音を1つ添えてあげればよいのです.具体的には /u/ を加えて「メイク」 /meiku/ とします.結果として /mei.ku/ と2音節(3モーラ)となりますが,語末音節は無事に開音節となりました.

問題は,なぜ挿入される母音が /u/ であるかという点です.map (マップ), lobe (ローブ), dog (ドッグ), tough (タフ), love (ラブ), rice (ライス), rose (ローズ), dish (ディッシュ), cool (クール), game (ゲーム), sing (シング) などでも,対応するカタカナ語を考えてみると,すべて語末に /u/ が付加されています.

しかし,比較的古い時代の借用語では cake (ケーキ)や brush (ブラシ)のように /i/ を付加する例もみられますし,watch (ウォッチ), badge (バッジ),garage (ガレージ)なども同様です.調音音声学的には,原語の発音に含まれている硬口蓋歯擦音の /ʃ, ʒ, ʧ, ʤ/ と前舌高母音 /i/ とは親和性が高い,と説明することはできるだろうとは思います.

/u/ か /i/ かという選択の問題は残りますが,なぜ他の母音ではなくこの2つが採られているのでしょうか.それは,両者とも高母音として聞こえ度 (sonority) が最も低く,かつ短い母音だからと考えられています(川越,pp. 55--56).原語にはない母音を挿入するのですから,受容に当たって変形を加えるとはいえ,なるべく目立たない変更にとどめておきたいところです.そこで音声学的に影の薄い /u/ か /i/ が選択されるということのようです.

ただし,重要な例外があります.英単語の音節末に現われる /t/ や /d/ については,日本語化に当たり /i/, /u/ ではなく /o/ を加えるのが一般的です.cat (キャット),bed (ベッド)の類いです.これは,もし /u/ や /i/ を付加すると,日本語の音として許容されない [tu, ti, du, di] が生じてしまうため,/u/ の次に高い /o/ を用いるものとして説明されます.音節を日本語化して [tsu, tʃi, dzu, dʒi] とする道も理屈としてはあり得たかもしれませんが,その方法は採られませんでした.

「メイク」も「ケーキ」も「キャット」も,日本語音韻論に引きつけた結果の音形ということだったわけです.

・ 川越 いつえ 「第2章 音節とモーラ」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.30--57頁.

2019-07-01 Mon

■ #3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか? [phonetics][phonology][sobokunagimon][romaji]

言語音を研究する言語学の分野として,音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) がある.いずれも大学に入って初めて学ぶ専門領域のはずなので,両分野の違いを明確に認識している人は少ないかもしれない.両者は同じ音声を扱っており密接な関係にあることは確かなのだが,言語音に対する視点は180度異なっている.このことは非常に重要である.

だが,それほど異なると言っておきながら,違いを端的に説明するのは案外むずかしい.音声学が物理的,音韻論が心理的といったところで,それほど理解はされないだろう.そこで私がこれを説明するのにしばしば持ち出すのは,ローマ字のヘボン式と訓令式の違いである.「シ」はヘボン式では shi と表記し,訓令式では si と表記する.また,「ツ」はヘボン式では tsu,訓令式では tu と表記する.ここでヘボン式はより音声学的であり,日本式はより音韻論的といえる.訓令式の si, tu は,そのままでは「シ」「ツ」の発音ではなく,まるで「スィ」「トゥ」の発音のようではないかという向きがあるかもしれないが,そのような見解はすでに英語本位の発想,「音声学」的な発想にどっぷり浸かっている視点である.訓令式の si = 「シ」,tu = 「ツ」は,日本語母語話者にとってはきわめて自然な表記である.サ行音を一貫して s で,タ行音を一貫して t で表記することは,日本語母語話者の直感を反映したすぐれて「音韻論」的な発想である.実際,私はこの文章をPC上で書きながら,ほとんどの場合「し」は shi ではなく si と,「つ」は tsu ではなく tu とタイプしている.3文字ではなく2文字のタイピングで済むので,効率的かつ合理的な方法だ.まさに「音韻論」的な発想である.

音声学と音韻論を違いを説明するには,私の言葉足らずの解説よりも,専門家による記述のほうが適切だろう.新谷 (1) より「音声学的記述と音韻論的記述」と題するセクションを引用する.

分節音 (segment) あるいは言語音 (speech sound)について記述する際には,大きく分けて音声学的 (phonetic) な方法と音韻論的 (phonological) な方法の二つがある.音声学的な記述方法は,分節音が持つ特徴を物理的な側面から観察し記述するものである.一方,音韻論的な記述方法は,分節音が他の分節音と異なるかどうか,つまり音の違いがその言語の母語話者にとって意味の違いをもたらすか否かという分節音の機能面に注目する.

seat [siːt] と set [sɛt] という単語に含まれる [iː] と [ɛ] を例にとって考えてみよう.これら二つの母音は,[iː] は口腔内で舌が相対的に前の方に位置し,また口の開きも相対的に小さい状態で調音される.[ɛ] は [iː] と同様に舌の位置が前方であるが,口の開きは [iː] よりは大きくなる.このように,分節音について物理的な特徴を述べるのが音声学的な記述である.

これに対して音韻論的記述では,[iː] と [ɛ] が英語母語話者にとって異なる母音であると認識されるかどうかが焦点となる.[iː] と [ɛ] は物理的に異なるのはもちろんであるが,seat [siːt] と set [sɛt] にみられるように,[iː] と [ɛ] の違いが英語という言語では重要な違いであることを意味する.これらを違う母音として扱わなければコミュニケーションに障害が生じ得るからである.このように意味の違いをもたらす分節音どうしは対立 (contrast) するという.このように,分節音をその機能面---もっといえば,言語使用者が頭の中で音をどう理解しているかという心的側面---に着目して述べるのが音韻論的な記述である.

ヘボン式の shi や tsu と訓令式の si や tu という表記は,したがってどちらが正しい/誤っているという類いの問題ではない.それは,より音声学的な視点に立っているか,より音韻論的な視点に立っているかの違いである.事実云々ではなく立場の違いにすぎない.「ヴァイオリン」と書くか「バイオリン」と書くかの違いも,正誤の問題ではなく,音に対する2つのアプローチの問題なのである (cf. 「#3325. 「ヴ」は日本語版の語源的綴字といえるかも?」 ([2018-06-04-1]),「#3667. 消えゆく「ヴ」」 ([2019-05-12-1]),「#3628. 外国名表記「ヴ」消える」 ([2019-04-03-1]),「#3690. 「ヴ」の根強い人気」 ([2019-06-04-1]) .

なお,音声学的な表記は [ ] で囲み,音韻論的な表記は / / で囲むのが慣習である.関連して「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1]) も参照.

・ 新谷 敬人 「第1章 音の体系と分類」菅原 真理子(編)『音韻論』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.1--29頁.

2019-06-17 Mon

■ #3703.『英語教育』の連載第4回「なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」 [notice][hel_education][elt][sobokunagimon][adjective][adverb][comparison][rensai][latin][french][synthesis_to_analysis][link]

6月14日に,『英語教育』(大修館書店)の7月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第4回目として拙論「なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」が掲載されています.是非ご覧ください.

形容詞・副詞の比較表現については,本ブログでも (comparison) の各記事で扱ってきました.以下に,今回の連載記事にとりわけ関連の深いブログ記事のリンクを張っておきますので,あわせて読んでいただければ,-er と more に関する棲み分けの謎について理解が深まると思います.

・ 「#3617. -er/-est か more/most か? --- 比較級・最上級の作り方」 ([2019-03-23-1])

・ 「#3032. 屈折比較と句比較の競合の略史」 ([2017-08-15-1])

・ 「#456. 比較の -er, -est は屈折か否か」 ([2010-07-27-1])

・ 「#2346. more, most を用いた句比較の発達」 ([2015-09-29-1])

・ 「#403. 流れに逆らっている比較級形成の歴史」 ([2010-06-04-1])

・ 「#2347. 句比較の発達におけるフランス語,ラテン語の影響について」 ([2015-09-30-1])

・ 「#3349. 後期近代英語期における形容詞比較の屈折形 vs 迂言形の決定要因」 ([2018-06-28-1])

・ 「#3619. Lowth がダメ出しした2重比較級と過剰最上級」 ([2019-03-25-1])

・ 「#3618. Johnson による比較級・最上級の作り方の規則」 ([2019-03-24-1])

・ 「#3615. 初期近代英語の2重比較級・最上級は大言壮語にすぎない?」 ([2019-03-21-1])

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第4回 なぜ比較級の作り方に -er と more の2種類があるのか」『英語教育』2019年7月号,大修館書店,2019年6月14日.62--63頁.

2019-06-13 Thu

■ #3699. なぜ careless の反対は *caremore ではなくcareful なのですか? [sobokunagimon][suffix][comparison]

英語史の授業で寄せられた大変おもしろい質問です.careful と careless のような対義の形容詞において,しばしば接尾辞として -ful と -less が対置されていますが,なぜ -ful に対して -less なのでしょうか.-less は -more の逆だったのではないでしょうか.

確かに,とうならされました.考えたこともなかった質問です.この質問をさらに一歩進めることもできそうです.接頭辞 -ful は形容詞 full に由来することは分かりますが,その形態はあくまで原級ですね.ところが,対義の接尾辞 -less は形容詞の比較級の形態を取っています.この辺りの非平行性も不可解です.

種明かしをすると,比較級の less と接尾辞の -less とは同じものではなく,まったくの別語源なのです.現在では綴字が同じなのでだまされてしまいますが,古英語では前者は lǣs(sa),後者は -lēas のように異なる形態を示していました.後に起こった音変化の結果,両者が偶然にも同じ形態に収斂してしまったというわけなのです.

比較級の less は「小さい」を意味する印欧語根 *leis- にさかのぼります.一方,接尾辞 -less はゲルマン祖語 *lausaz に由来します.後者は loose, lose, loss などと関連し「?がない,欠如している」を意味します.「?が十分にある,満ちている」を意味する full, -ful と正に対義の関係にあることが分かるかと思います.

ということで,言語学用語を用いて堅めに答えますと「自由形態素 less と拘束形態素 -less は互いに無関係の別語源に由来するから」となります.

2019-06-08 Sat

■ #3694. 朝尾 幸次郎(著)『英語の歴史から考える英文法の「なぜ」』 [sobokunagimon][review][toc][hel_education]

今年3月に出版された朝尾 幸次郎(著)『英語の歴史から考える英文法の「なぜ」』が広く読まれているようだ.拙著の『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)や『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)と同趣旨の本ということもあり関心をもって手に取ってみたが,実に読みやすく,分かりやすい.

内容をどこまで掘り下げているかという観点からいえば,この新刊書は浅掘りである.しかし,「まえがき」 (iv) にあるように,著者は英語史の事前知識を想定しないという立場をとっており,その趣旨からすると,むしろ詳しすぎない程度に記述を抑えているセンスは素晴らしいと言ってよいだろう.本書が手に取ってもらいやすい理由である.

著者が実例を挙げることを重視したと述べているとおり,本文にも〈英文法こぼれ話〉にも,読者の興味を引く例が掲載されている.ところどころに,見事なキャッチフレーズやセンスの光る解説がみられる.「英語は歴史的かなづかい」のような言い方もその1つだ.

以下に目次を付そう.章節のタイトルがそのまま素朴な疑問になっているものが多い.本ブログでも扱ってきた話題が多く取り上げられているので,ブログ内をキーワード検索などして記事も眺めていただければと思うが,同じ問題でも,人が変われば眺め方も変わるものである.本書の解説を読んでみて,私自身の手持ちの解説とは異なり,ナルホドと思ったケースも多々あった.是非ご一読を.

1 英語の始まり

1.1 ブリテン島の攻防

1.2 現代英語

1.3 近代英語

1.4 中英語

1.5 古英語

〈英文法こぼれ話〉 日比谷公園のルーン文字

2 「てにをは」はどこにある

2.1 「は」はどこにある

2.2 屈折の話

2.3 英語は聞き取りにくい

〈英文法こぼれ話〉 アポストロフィー大論争

3 代名詞にだけ主格・目的格があるのはなぜ

3.1 古い姿を残す1人称代名詞

3.2 単数にも複数にも you を使うのはなぜ

3.3 文法性を捨てた3人称代名詞

3.4 同じ起源だった who, what, why

3.5 主格と目的格のせめぎあい

〈英文法こぼれ話〉 who と whom,どちらを使う

4 屈折はなぜ消えた

4.1 英語消滅の危機

4.2 消えた屈折

4.3 代名詞の they はどこから来た

〈英文法こぼれ話〉 ポアロはことばの名探偵

5 格はどこへ行った

5.1 主語・目的語は何でわかる

5.2 なぜ It's me. と言うのか

5.3 なぜ There is/are と言うのか

5.3 なぜ go home と言うのか

6 〈3単現〉だけでない動詞の謎

6.1 不規則動詞は例外か

6.2 〈3単現〉に -(e)s をつけるのはなぜ

6.3 be 動詞が無秩序なのはなぜ

〈英文法こぼれ話〉 『トム・ソーヤーの冒険』に現れる古英語の〈3単現〉

7 未来形はどこにある

7.1 「未来形」の謎

7.2 will が未来を表すのはなぜ

7.3 shall が未来を表すのはなぜ

8 仮定法は仮定を表すのか

8.1 なじみの薄い「法」

8.2 ものの見方・とらえ方

8.3 従節に現れる仮定法現在

8.4 影の薄い仮定法

8.5 過去形で現在を表すのはなぜ

8.6 命令文に動詞の原形を使うのはなぜ

8 仮定法は仮定を表すのか

9.1 can に〈3単現〉の -s をつけないのはなぜ

9.2 仮定法の意味を担うようになった may

9.3 なぜ must には過去形がないのか

9.4 could, might の将来

10 覚えきれない単語の謎

10.1 英語史上最大の危機

10.2 こんなに語彙が多いのはなぜ

10.3 不思議な綴り字の謎

〈英文法こぼれ話〉 U・V・W の謎

11 前置詞 of の意味はなぜ混乱している

11.1 「の」では理解できない

11.2 前置詞 of が所有格の意味を表すのはなぜ

11.3 所有格と of のどちらを使う

12 英語は歴史的かなづかい

12.1 母音を目で見る

12.2 姿を変えた英語の母音

12.3 規則的に不規則な英語の綴り字

〈英文法こぼれ話〉 ghoti の謎

13 A の謎:可算・不可算はどうして決まる

13.1 数詞から生まれた不定冠詞

13.2 可算・不可算はだれが決めた

13.3 形あるもの・ないもの

13.4 なぜ a few と言うのか

〈英文法こぼれ話〉 歴史に残った不定冠詞のつけ忘れ

14 定冠詞の謎:the はつけるの,つけないの

14.1 指示代名詞から生まれた定冠詞

14.2 認識の共有

14.3 輪郭をつくる

14.4 とりたて

〈英文法こぼれ話〉 ハックルベリー・フィンとトム・ソーヤー

15 関係代名詞に that と wh- があるのはなぜ

15.1 that を接続詞に使うのはなぜ

15.2 that, who, which, what を関係代名詞に使うのはなぜ

15.3 関係代名詞は省略されたのか

〈英文法こぼれ話〉 二重否定は肯定か

16 that で程度・結果を表すのはなぜ

16.1 なぜ so/such ... that と言うのか

16.2 なぜ so that ... で結果・目的を表すのか

16.3 なぜ that が「そんなに」と言う意味になるのか

17 不定詞に to がつくのはなぜ

17.1 なぜ「不定詞」と言うのか

17.2 不定詞に to がつくのはなぜ

17.3 疑問文・否定文に do/does/did が現れるのはなぜ

〈英文法こぼれ話〉 明治時代の助動詞 do

18 不定詞は何を表す:to 不定詞と原形不定詞

18.1 to 不定詞の意味はどこから生まれる

18.2 動名詞と to 不定詞,何が違う

18.3 知覚動詞と使役動詞:原形不定詞を使うのはなぜ

19 現在完了形に have を使うのはなぜ

19.1 現在完了はなぜ〈have+過去分詞〉なのか

19.2 完了・結果・経験・継続の意味になるのはなぜ

19.3 なぜ have to という言い方をするのか

20 進行形は進行を表すのか

20.1 進行形はなぜ〈be+...ing〉なのか

20.2 クローズアップで見せる進行形

20.3 なぜ be going to という言い方をするのか

あとがきに替えて――『オックスフォード英語辞典』を使う

・ 朝尾 幸次郎 『英語の歴史から考える英文法の「なぜ」』 大修館,2019年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-06-07 Fri

■ #3693. 言語における時制とは何か? [tense][category][preterite][future][verb][conjugation][historic_present][sobokunagimon]

昨日の記事「#3692. 英語には過去時制と非過去時制の2つしかない!?」 ([2019-06-06-1]) を受けて,今回は言語における時制 (tense) という文法範疇 (grammatical category) について考えてみる.

『新英語学辞典』の定義によれば,tense とは「動詞における時間的関係を示す文法範疇をいう.一般的には,時の関係は話者が話している時を中心とする時間領域を現在として,過去と未来に分けられる」とある.

言語における時制を考える際に1つ注意しておきたいのは,昨日の記事でも述べたように,現実における「時」と言語の範疇としての「時制」とは,必ずしもきれいに対応するわけではないということだ.形態的には「過去形」を用いておきながら,意味的には「現在」を指し示している What was your name? などの例があるし,その逆の関係が成り立つ歴史的現在 (historic_present) なる用法も知られている.このようなチグハグにみえる時と時制との対応関係は,ちょうど古英語の stān (= stone) が,現実的には男性でも女性でもなく中性というべきだが,文法上は男性名詞ということになっている,文法性 (grammatical gender) の現象に似ている.現実世界と言語範疇は,必ずしも対応するわけではないのである.また,言語表現上,範疇を構成する各成員間の境目,たとえば現在と過去,現在と未来との境目が,必ずしもはっきりと区別されているわけではないことにも注意を要する.

時制の分類法には様々なものがあるが,英語の時制に関していえば,形態的な観点に立ち,過去時制 (preterite tense) と現在時制(present tense) (あるいは非過去時制)(non-preterite tense) の2種とみる見解が古くからある.これは他のゲルマン諸語も然りなのだが,動詞の形態変化によって標示できるのは,たとえば sing (現在形あるいは非過去形)に対して sang (過去形)しかないからだ.一見すると「未来形」であるかのようにみえる will/shall sing は動詞の形態変化によるものではないから,未来時制は認めないという立場だ.

一方,意味的な観点に立つのであれば,sing, sang に対して will/shall sing は独自の時を指し示しているのだから,時制の1つとして認めるべきだという考え方もある.つまり,英語の時制は,立場によって2種とも3種とも言い得ることになる.

英語の時制について厄介なのは,動詞のとる時制形は,しばしば純粋に時制を標示するわけではなく,相 (aspect) や法 (mood) といった他の文法範疇の機能も合わせて標示することだ.各々の機能が互いに絡み合っており,時制だけをきれいに選り分けることができないという事情がある.

英語の時制の問題は,生成文法などで理論的な分析も提案されてきたが,今なお未解決といってよいだろう.今ひとつ重要な理論的貢献として「#2747. Reichenbach の時制・相の理論」 ([2016-11-03-1]) も参照されたい.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2019-05-30 Thu

■ #3685. -ate 語尾をもつ動詞と名詞・形容詞の発音の違い [gvs][vowel][spelling][spelling_pronunciation_gap][stress][analogy][suffix][latin][sobokunagimon][-ate]

標記について質問が寄せられました.たとえば appropriate は動詞としては「私用に供する」,形容詞としては「適切な」ですが,各々の発音は /əˈproʊpriˌeɪt/, /əˈproʊpriˌɪt/ となります.語末音節の母音が,完全な /eɪt/ が縮減した /ɪt/ かで異なっています.これはなぜでしょうか.

動詞の /eɪt/ 発音は,綴字と照らし合わせればわかるように,大母音推移 (gvs) の効果が現われています.<-ate> という綴字で表わされる本来の発音 /-aːt(ə)/ が,初期近代英語期に生じた大母音推移により /eɪt/ へと変化したと説明できます.しかし,同綴字で名詞・形容詞の -ate 語では,そのような発音の変化は起こっていません.そこで生じた変化は,むしろ母音の弱化であり,/ɪt/ へと帰結しています.

この違いは,大母音推移以前の強勢音節のあり方の違いに起因します.一般的にいえば,appropriate のような長い音節の単語の場合,動詞においては後方の音節に第2強勢が置かれますが,形容詞・名詞においては置かれないという傾向があります.appropriate について具体的にいえば,動詞としては第4音節の -ate に(第2)強勢が置かれますが,名詞・形容詞としてはそれが置かれないということになります.

ここで思い出すべきは,大母音推移は「強勢のある長母音」において作用する音過程であるということです.つまり,-ate 語の動詞用法においては,(第2強勢ではありますが)強勢が置かれるので,この条件に合致して /-aːt(ə)/ → /eɪt/ が起こりましたが,名詞・形容詞用法においては,強勢が置かれないので大母音推移とは無関係の歴史を歩むことになりました.名詞・形容詞用法では,本来の /-aːt(ə)/ が,綴字としては <-ate> を保ちながらも,音としては強勢を失うとともに /-at/ へと短化し,さらに /-ət/ や /-ɪt/ へと曖昧母音化したのです.

このような経緯で,-ate 語は品詞によって発音を違える語となりました.いったんこの傾向が定まり,パターンができあがると,その後は実際の発音や強勢位置にかかわらず,とにかく確立したパターンが類推的に適用されるようになりました.こうして,-ate 語の発音ルールが確立したのです.

関連して,「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]),「#2731. -ate 動詞はどのように生じたか?」 ([2016-10-18-1]) もご参照ください.-age 語などに関しても,ほぼ同じ説明が当てはまると思います.中尾 (310, 313) も要参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2019-05-24 Fri

■ #3679. 1, 2人称代名詞では区別されない性が3人称代名詞では区別される理由 [gender][person][personal_pronoun][category][sobokunagimon][fetishism]

英語の人称代名詞体系においては,単複ともに1, 2人称では性が区別されない (I, you) が,3人称単数では区別される (he, she, it) .状況は古英語でも同じであり,性の形式上の区別は1, 2人称ではつけられないが,3人称ではつけられた.これはなぜだろうか.18世紀半ばの影響力のある文法家 Lowth (29) は次のように説明している.

The Persons speaking and spoken to, being at the same time the Subjects of the discourse, are supposed to be present; from which and other circumstances their Sex is commonly known, and needs not to be marked by distinction of Gender in their Pronouns; but the third Person or thing spoken of being absent and in many respects unknown, it is necessary that it should be marked by distinction of Gender; at least when some particular Person or thing is spoken of, which ought to be more distinctly marked: accordingly the Pronoun Singular of the Third Person hath the Three Genders, He, She, It.

1, 2人称は会話の現場にいるわけだから性別は見ればわかる.しかし,3人称はたいてい現場にいないわけなので,性別に関する情報を形式に載せるのが理に適っている,という理屈だ.3人称複数で性差がつけられない点については直接言及されていないが,3人称単数のほうが "some particular Person or thing" として性の区別をより強く要求すると言うことだろうか.

Lowth の理屈は分からないでもないが,必ずしも説得力があるわけではない.少なくとも日本語やその他の言語の状況をも説明する普遍的な説明とはなっていない.日本語では,ある意味ではむしろ1, 2人称でこそ性の区別がつけられる傾向があるともいえるからだ.

しかし,日本語と異なり,英語には明確に人称 (person) という文法範疇が認められてきた.1人称=オレ,2人称=オマエ,3人称=その他の一切合切,という1つの世界観のことだ(cf. 「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1]),「#3468. 人称とは何か? (2)」 ([2018-10-25-1]),「#3480. 人称とは何か? (3)」 ([2018-11-06-1])).この世界観のもとでは,ある人称の場合には,例えば性というような第2の文法範疇がより強く意識される・されないといった傾向が出てくるのは自然といえば自然だろう.そこに何か重要な区別が表わされていると感じられるからこそ,人称という文法範疇が存在しているはずだからだ.

ただし,人称にせよ性にせよ,文法範疇というものは人間の分類フェチの一種にすぎないことに注意する必要がある.フェチに,あまり合理的な説明を求めることはできないのではないかと考えている.「文法範疇=フェチ」という持論については,「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1]),「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1]) などを参照.

・ Lowth, Robert. A Short Introduction to English Grammar. 1762. New ed. 1769. (英語文献翻刻シリーズ第13巻,南雲堂,1968年.9--113頁.)

2019-05-22 Wed

■ #3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました [link][sobokunagimon]

本ブログでは10年にわたり,英語史の観点から英語に関する「素朴な疑問」や「高度な(?)疑問」を取り上げてきましたが,今回過去の記事をざっと見直して,あらたに「素朴な疑問」のタグを貼りなおしてみました(本当はもっとあると思います).cat:sobokunagimon をクリックすると,記事の一覧が得られます.その中でもアクセス件数が多いものを中心に,以下にもいくつか列挙しておきます.勉強にも,ネタ仕込みにも,暇つぶしにもなるはずです.

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#68. first は何の最上級か」 ([2009-07-05-1])

・ 「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1])

・ 「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1])

・ 「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」 ([2009-10-13-1])

・ 「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1])

・ 「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1])

・ 「#199. <U> はなぜ /ju:/ と発音されるか」 ([2009-11-12-1])

・ 「#299. explain になぜ <i> があるのか」 ([2010-02-20-1])

・ 「#437. いかにして古音を推定するか」 ([2010-07-08-1])

・ 「#439. come -- came -- come なのに welcome -- welcomed -- welcomed なのはなぜか」 ([2010-07-10-1])

・ 「#541. says や said はなぜ短母音で発音されるか」 ([2010-10-20-1])

・ 「#579. aisle --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-27-1])

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1])

・ 「#581. ache --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-29-1])

・ 「#750. number の省略表記がなぜ no. になるか」 ([2011-05-17-1])

・ 「#753. なぜ宗教の言語は古めかしいか」 ([2011-05-20-1])

・ 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1])

・ 「#895. Miss は何の省略か?」 ([2011-10-09-1])

・ 「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1])

・ 「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1])

・ 「#1082. なぜ英語は世界語となったか 」 (1)」 ([2012-04-13-1])

・ 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1])

・ 「#1153. 名詞 advice,動詞 advise」 ([2012-06-23-1])

・ 「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1])

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1])

・ 「#1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則」 ([2012-11-01-1])

・ 「#1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか?」 ([2012-11-16-1])

・ 「#1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明」 ([2012-11-19-1])

・ 「#1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明」 ([2012-11-20-1])

・ 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1])

・ 「#1361. なぜ言語には男女差があるのか --- 征服説」 ([2013-01-17-1])

・ 「#1362. なぜ言語には男女差があるのか --- タブー説」 ([2013-01-18-1])

・ 「#1363. なぜ言語には男女差があるのか --- 女性=保守主義説」 ([2013-01-19-1])

・ 「#1442. (英語)社会言語学に関する素朴な疑問を募集」 ([2013-04-08-1])

・ 「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1])

・ 「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1])

・ 「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1])

・ 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])

・ 「#1865. 神に対して thou を用いるのはなぜか」 ([2014-06-05-1])

・ 「#1950. なぜ Bill が William の愛称になるのか?」 ([2014-08-29-1])

・ 「#2044. なぜ mayn't が使われないのか? 」 (1)」 ([2014-12-01-1])

・ 「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1])

・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])

・ 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1])

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1])

・ 「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1])

・ 「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1])

・ 「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1])

・ 「#2227. なぜ <u> で終わる単語がないのか」 ([2015-06-02-1])

・ 「#2243. カナダ英語とは何か?」 ([2015-06-18-1])

・ 「#2248. 不定人称代名詞としての you」 ([2015-06-23-1])

・ 「#2366. なぜ英語人名の順序は「名+姓」なのか」 ([2015-10-19-1])

・ 「#2444. something good の語順」 ([2016-01-05-1])

・ 「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1])

・ 「#2481. Help yourself to some cake. における前置詞 to」 ([2016-02-11-1])

・ 「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1])

・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])

・ 「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1])

・ 「#2633. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのか --- Present Perfect Puzzle」 ([2016-07-12-1])

・ 「#2784. なぜアメリカでは英語が唯一の主たる言語となったのか?」 ([2016-12-10-1])

・ 「#2826. 連載記事「現代英語を英語史の視点から考える」を始めました」 ([2017-01-21-1])

・ 「#2857. 連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」」 ([2017-02-21-1])

・ 「#2887. 連載第3回「なぜ英語は母音を表記するのが苦手なのか?」」 ([2017-03-23-1])

・ 「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1])

・ 「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1])

・ 「#2924. 「カステラ」の語源」 ([2017-04-29-1])

・ 「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1])

・ 「#3106. なぜ -ed の付け方と - (e)s の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-28-1])

・ 「#3037. <ee>, <oo> はあるのに <aa>, <ii>, <uu> はないのはなぜか?」 ([2017-08-20-1])

・ 「#3069. 連載第9回「なぜ try が tried となり,die が dying となるのか?」」 ([2017-09-21-1])

・ 「#3099. 連載第10回「なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのか?」」 ([2017-10-21-1])

・ 「#3104. なぜ「ninth(ナインス)に e はないんす」かね?」 ([2017-10-26-1])

・ 「#3109. なぜ - (e)s の付け方と -ing の付け方が綴字において異なるのか?」 ([2017-10-31-1])

・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1])

・ 「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1])

・ 「#3139. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」のお知らせ」 ([2017-11-30-1])

・ 「#3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか?」 ([2017-12-10-1])

・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1])

・ 「#3251. <chi> は「チ」か「シ」か「キ」か「ヒ」か?」 ([2018-03-22-1])

・ 「#3263. なぜ古ノルド語からの借用語の多くが中英語期に初出するのか?」 ([2018-04-03-1])

・ 「#3279. 年度初めの「素朴な疑問」を3点」 ([2018-04-19-1])

・ 「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1])

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? 」 (1)」 ([2018-05-08-1])

・ 「#3305. なぜ can の否定形は cannot と1語で綴られるのか?」 ([2018-05-15-1])

・ 「#3307. 文法用語としての participle 「分詞」」 ([2018-05-17-1])

・ 「#3309. なぜ input は *imput と綴らないのか?」 ([2018-05-19-1])

・ 「#3329. なぜ現代は省略(語)が多いのか?」 ([2018-06-08-1])

・ 「#3333. なぜ doubt の綴字には発音しない b があるのか?」 ([2018-06-12-1])

・ 「#3396. 『英語教育』9月号に「素朴な疑問に答えるための英語史のツボ」が掲載されました」 ([2018-08-14-1])

・ 「#3463. 人称とは何か?」 ([2018-10-20-1])

・ 「#3492. address の <dd> について 」 (1)」 ([2018-11-18-1])

・ 「#3604. なぜ The house is building. で「家は建築中である」という意味になるのか?」 ([2019-03-10-1])

・ 「#3609. 『英語教育』の連載「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」が始まりました」 ([2019-03-15-1])

・ 「#3611. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのか?」 ([2019-03-17-1])

・ 「#3630. なぜ who はこの綴字でこの発音なのか?」 ([2019-04-05-1])

・ 「#3631. なぜ「?に行ったことがある」は have gone to . . . ではなく have been to . . . なのか?」 ([2019-04-06-1])

・ 「#3638.『英語教育』の連載第2回「なぜ不規則な複数形があるのか」」 ([2019-04-13-1])

・ 「#3643. many years ago の ago とは何か?」 ([2019-04-18-1])

・ 「#3647. 船や国名を受ける she は古英語にあった文法性の名残ですか?」 ([2019-04-22-1])

・ 「#3648. なんで *He cans swim. のように助動詞には3単現の -s がつかないのですか?」 ([2019-04-23-1])

・ 「#3649. q の後には必ず u が来ますが,これはどういうわけですか?」 ([2019-04-24-1])

・ 「#3652. nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」 ([2019-04-27-1])

・ 「#3654. x で始まる英単語が少ないのはなぜですか?」 ([2019-04-29-1])

・ 「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1])

・ 「#3660. 変なスペリングの queue」 ([2019-05-05-1])

・ 「#3661. 複数所有格のアポストロフィの後に何かが省略されているかのように感じるのは自然」 ([2019-05-06-1])

・ 「#3668. なぜ大文字と小文字の字形で異なるものがあるのですか?」 ([2019-05-13-1])

・ 「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1])

2019-05-15 Wed

■ #3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」 [notice][hel_education][elt][sobokunagimon][verb][conjugation][tense][preterite][participle][rensai][link]

『英語教育』の6月号が発売されました.英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」の第3回目となる「なぜ不規則な動詞活用があるのか」が掲載されています.是非ご一読ください.

日常的な単語ほど不規則な振る舞いを示すというのは,言語にみられる普遍的な性質です.これは英語の動詞の過去・過去分詞形についてもいえます.大多数の動詞は規則的な語尾 -ed を付して過去・過去分詞形を作りますが,日常的な少数の動詞は,buy -- bought -- bought, cut -- cut -- cut, go -- went -- gone, sing -- sang -- sung, write -- wrote -- written などのように個別に暗記しなければならない不規則な変化を示します.今回の連載記事では,これら不規則な動詞活用の歴史をたどります.そして,「不規則」動詞の多くは歴史的には「規則」動詞であり,その逆もまた真なり,という驚くべき真実が明らかになります.

動詞の不規則変化については,本ブログでも関連記事を書きためてきましたので,以下をご参照ください.

・ 「#3339. 現代英語の基本的な不規則動詞一覧」 ([2018-06-18-1])

・ 「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1])

・ 「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1])

・ 「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1])

・ 「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1])

・ 「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1])

・ 「#3345. 弱変化動詞の導入は類型論上の革命である」 ([2018-06-24-1])

・ 「#3385. 中英語に弱強移行した動詞」 ([2018-08-03-1])

・ 「#492. 近代英語期の強変化動詞過去形の揺れ」 ([2010-09-01-1])

・ 「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1])

・ 「#1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2)」 ([2014-05-29-1])

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1])

・ 「#1345. read -- read -- read の活用」 ([2013-01-01-1])

・ 「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1])

・ 「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1])

・ 「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1])

・ 「#3490. dreamt から dreamed へ」 ([2018-11-16-1])

・ 「#439. come -- came -- come なのに welcome -- welcomed -- welcomed なのはなぜか」 ([2010-07-10-1])

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1])

・ 「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1])

連載のバックナンバーとして,第1回記事「なぜ3単現に -s をつけるのか」と第2回記事「なぜ不規則な複数形があるのか」の案内もご覧ください.

・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第3回 なぜ不規則な動詞活用があるのか」『英語教育』2019年6月号,大修館書店,2019年5月13日.62--63頁.

2019-05-13 Mon

■ #3668. なぜ大文字と小文字の字形で異なるものがあるのですか? [sobokunagimon][alphabet][writing][calligraphy][capitalisation]

標題は非常によく出される素朴な疑問です.ローマン・アルファベットの大文字・小文字の字形には,<C, c>, <K, k>, <O, o>, <P, p>, <S, s>, <U, u>, <V, v>, <W, w>, <X, x>, <Z, z> のようにほぼ相似形のものがあります.これらは分かりやすく学習も容易です.しかし,一方で <A, a>, <B, b>, <D, d>, <E, e>, <F, f>, <G, g>, <H, h>, <I, i>, <J, j>, <L, l>, <M, m>, <N, n>, <Q, q>, <R, r>, <T, t>, <Y, y> のように相似形でないものもあります.相似形でないばかりか,相当かけ離れているペアもあります.たとえば <D, d> などはループの向きが左右逆です.なぜこのような似ていない大文字・小文字のペアがあるのでしょうか.

「#1309. 大文字と小文字」 ([2012-11-26-1]) で大文字と小文字の略史を記しましたが,ざっくりまとめれば次のようになります.まず,ローマ時代には大文字のみが存在しました.碑文として彫られた格調高い Imperial capitals が,その代表的な書体です.その後,ローマ帝国が崩壊し,時代が中世に移り変わると,各国で様々な草書体が生み出されました.早書きに耐える実用的な書体が求められたためです.実用的な書体の字は,いきおい小型化します.これが小文字の起源です.

漢字の楷書体,行書体,草書体を思い浮かべてみればわかると思いますが,草書体化が進むと,元の字形から著しくかけ離れていくのが普通であり,相似していることはむしろ稀です.ローマン・アルファベットでもそれは同じことで,各国・各時代において草書体化や書体の派生が重なり,結果としてしばしば元の大文字とは見映えが異なる小文字が成立することになりました.中世の代表的な小文字の書体は,781--90年のシャルルマーニュの教育改革に際して生み出された Carolingian minuscule という書体です.

さて,時代がルネサンスに入ると,イタリアで新時代にふさわしい書体を採用しようという動きが起こります.古典にあこがれていたルネサンス期の人々は,大文字には古代ローマの威厳を体現する Imperial capitals を採用しました.しかし,小文字については,ローマ時代には前述のとおりそれが存在しなかったため,中世の代表的な小文字書体である Carolingian minuscule を採用することにしました.Carolingian minuscule も,いってみれば Imperial capitals からの派生書体の1つといえますが,数世紀にわたる草書体化を繰り返した果ての姿ですから,当然ながら Imperial capitals の字形とはそれなりに異なったものになってしまっていました.この Imperial capitals (大文字)と Carolingian minuscule (小文字)のペアが,初期近代期にイタリア以外にも広がり,現代のローマン・アルファベットの標準的な書体となったのです.

標題の素朴な疑問に立ち戻りましょう.上記のような経緯で現在の大文字と小文字のセットが定まってきたことを考えれば,両者の字形がきれいな相似形となることは,むしろ稀なことだとわかります(冒頭に挙げたように,実際に相似字形のペアは少数派です).ただし,漢字に比べればローマン・アルファベットは単純な幾何学的字形なので,形が崩れたとしても,そこそこ相似的にとどまる傾向もあるのだろうとは思います.

標題の疑問は,「なぜ大文字と小文字の字体で同じものがあるのですか?」と問い直すほうが妥当かもしれません.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow