2013-01-01 Tue

■ #1345. read -- read -- read の活用 [verb][conjugation][phonetics][spelling][gvs][homonymic_clash][degemination][sobokunagimon]

明けましておめでとうございます.巳年です.本年も hellog をよろしくお願いいたします.

新年最初の記事は,先日寄せられた次の質問について.read の過去形の発音がなぜ /rɛd/ なのか,英語史の観点からどう説明されるのか.

現代標準英語の read の活用は,綴字こそ不変だが,発音では /riːd/ -- /rɛd/ -- /rɛd/ となる.確かに,現代の観点からは不規則の極みのように見える.しかし,歴史的にみれば,規則的と言い切ることはできないものの,かといって不規則の極みとも言えない.発音に関しては類例があるし,綴字についてもある程度の説明が与えられる.

発音と綴字を別々に考えていこう.まずは,発音から.動詞 read の古英語 West-Saxon 方言における不定詞は rǣdan であり,語幹には前舌長母音が含まれていた.Anglian や Kentish 方言では,問題の母音は ē で表わされるより高い位置の母音だったが,いずれにせよ古英語の不定詞には前舌長母音が含まれていたことが重要である.さて,この動詞はゲルマン祖語の段階では強変化VII類に属していたが,古英語までには弱変化化しており,West-Saxon では過去形 rǣdde,過去分詞形 gerǣd(e)d が例証されている.ここで,語幹末の d と接尾辞の d とが重複していることがポイントである.というのは,中英語にかけて,この重子音の直前の長母音が短化するという音韻変化が生じたからである(続いて脱重子音化も生じた).かくして,中英語では,語幹母音の音価こそ /æ/, /ɛ/, /a/ など前舌母音の間で揺れていたが,不定詞および現在形の語幹では長母音,過去形および過去分詞形の語幹では短母音という分布が現われた.この長母音は後に大母音推移の入力となり,現代標準英語の /iː/ へと連なり,短母音は /ɛ/ へと連なった.

一方,問題の母音に対応する綴字はどのように発展してきたか.中英語に現われた <ea> の綴字は,不定詞と現在形の語幹母音の /ɛː/ に対応していたと考えられる.短母音化した過去形と過去分詞形の語幹母音を表わす綴りとしては <e> 辺りが最もふさわしかったのだろうが,<red> では「赤」を表わす同綴り異義語と衝突してしまう恐れがあったからか,一般化することはなかった.この "homographic clash" とでも呼ぶべき説明原理は,OED "read, v." の語源欄で与えられているものである.

The present-day spelling of the past tense and past participle forms is analogous to the present tense; the spelling red for past tense and past participle is found only in isolated instances in the modern period and was perhaps avoided because it coincided with the standard spelling of RED adj.

"homographic clash" は1つの可能性としては考慮に値するだろうが,果たして似たような例があるのだろうか.また,/ɛ/ = <ea> の対応そのものは bread, dead, head, lead (n.), spread, stead, thread などに見られ,必ずしも稀ではない.

上に述べてきた説明は OED の記述を大雑把にまとめたものだが,現代標準英語の発音と綴字の関係に落ち着くまでの歴史(を明らかにすること)は複雑である.MED の異綴りの一覧を一瞥すれば,ややこしさは想像できるだろう.

なお,lead (v.) も read と同様の歴史をたどったが,綴字は発音と密接な関係を保ち続け,現代標準英語では lead -- led -- led へと落ち着いている.また,初期近代英語では eat や spread も現在形は長母音,過去形は短母音だった (Dobson 503) ので,その時点までは発音上の発達は read と平行だったことになる.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2012-12-23 Sun

■ #1336. なぜ thou ではなく you が一般化したか? (2) [pragmatics][personal_pronoun][honorific][dutch][t/v_distinction][sobokunagimon]

標記の問題について,[2012-05-28-1]の記事に追加して述べたい.Bloomfield (401--02) で,親称が敬称によって駆逐されるという過程は,英語のみならずオランダ語にも見られ,オランダ語ではさらに次の段階に進んできたという.

There is an advantage, often, in applying well-favored terms to one's hearer. The habit of using the plural pronoun 'ye' instead of the singular 'thou,' spread over Europe during the Middle Ages. In English, you (the old dative-accusative case-form of ye) has crowded thou into archaic use; in Dutch, jij [jej] has led to the entire obsolescence of thou, and has in turn become the intimate form, under the encroachment of an originally still more honorific u [y:], representing Uwe Edelheid [ˈy:we ˈe:delhejt] 'Your Nobility.' (401--02)

オランダ語で生じたことは,「#185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction」 ([2009-10-29-1]) で触れた「敬意逓減の法則」のもう一つの例といえるだろう.同族の言語でこのような過程が確認されるということは,英語における過程も平行的だったのではないかと疑いたくなるのも自然である.

敬意逓減の法則は,敬意を表わすはずの語から敬意が失われてゆくために,真正な敬意を表わすべく次なる語が導入されるということを述べているが,そこで前提とされているのは,何らかの語句よって相手に敬意を表わしたいという話者の意図である.敬意の語は下落してゆくのが常だが,それでも敬意を表わすこと自体はやめたくない,とでもいおうか.もしこの前提が普遍的だとすれば,thou と you の選択に迷った場合に,より安全に,より丁寧な you を選ぶことは理に適っているように思われる.もともと下落傾向があるなかで,あえて非敬称の thou を選ぶことは,不合理だろう.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-20 Tue

■ #1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明 [dialect][family_tree][wave_theory][geography][isogloss][dialect_continuum][sobokunagimon]

昨日の記事「#1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明」 ([2012-11-19-1]) に引き続き,なぜ方言が存在するのか,なぜ方言が生まれるのかという素朴な疑問に迫る.昨日述べた系統樹モデル (family_tree) による説明の欠陥を補いうるのが,波状モデル (wave_theory) だ.

Bloomfield (317) の記述を借りて,波状モデルによる方言分化の説明としよう.

Different linguistic changes may spread, like waves, over a speech-area, and each change may be carried out over a part of the area that does not coincide with the part covered by an earlier change. The result of successive waves will be a network of isoglosses . . . . Adjacent districts will resemble each other most; in whatever direction one travels, differences will increase with distance, as one crosses more and more isogloss-lines. This, indeed, is the picture presented by the local dialects in the areas we can observe.

ここで前提とされているのは,(1) 言語変化(言語的革新)が次々と生じ,波状に拡散することと,(2) 個々の言語変化によって波の到達範囲が異なることだ.この2点により,方言地理のカンバスには,複雑に入り組んだ等語線 (isogloss) が引かれることになる.任意の2地点をとると,互いに近ければ近いほど,過去の言語変化を多く共有しているので,全体として言語的な共通点が多く,近い方言を話すことになる.逆に遠ければ遠いほど,歴史的に共有してきた言語変化は少ないので,全体として違いの大きい方言を話すことになる.後者のケースでは,時間が経てば経つほど,言語的な共通点が少なくなり,最終的には互いに通じない異なる言語へと分化してゆく.

このように,波状モデルは,時間軸に沿った分岐と独自変化よりも,地理的な距離に基づく類似と相違という点を強調する.方言の分化を説明するのにより優れたモデルとされているが,系統樹モデルに基づく比較言語学も相当の成功を収めてきたのは事実であり,両モデルを相補い合うものとしてとらえるのが妥当だろう.いずれのモデルにおいても,言語変化の普遍性,遍在性が前提とされていることは銘記しておきたい.

Bloomfield (317--18) は上の引用に続けて,波状モデルによる方言分化について,より突っ込んだ理論的な視点から解説を与えている.こちらも引用しておこう.

Now, let us suppose that among a series of adjacent dialects, which, to consider only one dimension, we shall designate as A, B, C, D, E, F, G, . . . X, one dialect, say F, gains a political, commercial, or other predominance of some sort, so that its neighbors in either direction, first E and G, then D and H, and then even C and I, J, K, give up their peculiarities and in time come to speak only the central dialect F. When this has happened, F borders on B and L, dialects from which it differs sharply enough to produce clear-cut language boundaries; yet the resemblance between F and B will be greater than that between F and A, and, similarly, among L, M, N, . . . X, the dialects nearest to F will show a greater resemblance to F, in spite of the clearly marked boundary, than will the more distant dialects. The presentation of these factors became known as the wave-theory, in contradistinction to the older family-tree theory of linguistic relationship. Today we view the wave process and the splitting process merely as two types --- perhaps the principal types --- of historical processes that lead to linguistic differentiation.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-19 Mon

■ #1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明 [dialect][family_tree][wave_theory][sobokunagimon]

学生から,標記の素朴な疑問が出された.直球の質問で,答えるのがなかなか難しい.

単純にいえば,異なる言語共同体は異なる言語使用の慣習を発達させるものだから,とは答えることができる.隣接する共同体でも,狩猟方法,土器の形態,食生活,埋葬法などの文化的営みが少しずつ異なっているように,言語も文化の1つである以上,やはり共同体ごとに少しずつ異なっていることは驚くべきことではない.しかし,これは「文化の差はなぜ存在するのか」という問題へすり替えただけで,標記の質問に対して本質的な答えを与えたことにはならない.

理論的には,二通りの答え方がある.系統樹モデル (family_tree) に依拠する説明と,波状モデル (wave_theory) に依拠する説明だ.これらのモデルは,なぜ言語が分化してゆき,差異が生まれてゆくのかという質問に答えるべく提起された理論であるとも言え,標記の素朴な疑問を解くための仮説を提供してくれている.各モデルについて,あるいは両モデルの対立について,これまでの記事でも多く扱ってきたが,「なぜ方言が存在するのか」という疑問に焦点を当てながら,改めて考えてみたい.

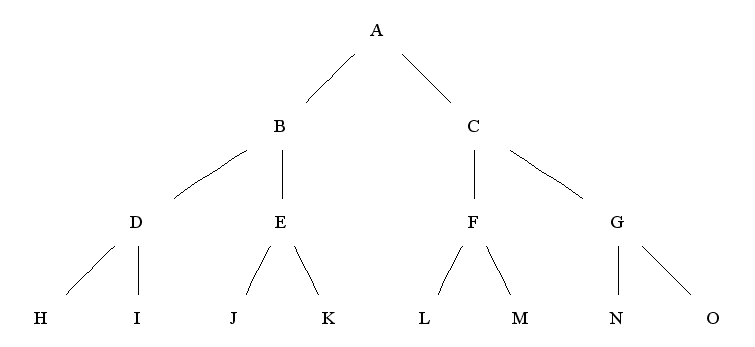

系統樹モデルによれば,ある言語Aを話す共同体aは,移住,征服・被征服,民族混交などの営みにより,時間とともに共同体b, cへと分岐する.分かれた共同体b, cの言語は母体となる言語Aの特徴を引き継ぐが,時間とともにそれぞれが独自の言語変化(言語的革新)を遂げ,母体となる言語Aとは少しずつ異なる言語B, Cが生まれる.ただし,B, Cの言語的差異は当初は微々たるものであり,異なる言語というよりは同一言語の2つの方言と呼ぶほうが適切だろう.しかし,さらに時間が経ち,b, cそれぞれにおいて移住などの活動が繰り返し行なわれると,共同体bは新たな区別される新共同体d, eへと,同じくcは新共同体f, gへと分岐してゆく.それに伴い,方言Bはさらに分化された方言D, Eへと,方言Cは新方言F, Gへと分化してゆく.一般的にいって,末端のD, E, F, Gの各方言は,いまだ母体となる言語Aの言語特徴を多く残しているだろうが,互いの差異はいくぶん大きくなっているだろう.これが何代も繰り返されてゆくと,末端の各方言は互いに離れてゆき,ついには互いに理解不能となる.この段階では,もはや異なる言語と呼ぶほうが適切だろう.

系統樹モデルの観点から標記の疑問に答えるとすれば,(1) 言語共同体は移住,征服・被征服,民族混交などの社会活動により分岐し,(2) 分岐したそれぞれの言語共同体は独自の言語変化を遂げるからである,と言える.

しかし,系統樹モデルによる説明には重大な欠点がある.現実の方言を調べてみると,「分岐+独自変化」では説明できない複雑な言語特徴の分布が観察されるからだ.例えば,DとEのあいだに共通する言語特徴が多く見られることは,共通のBを母体とする以上,自然のことである.しかし,実際には,DとFのあいだに同仮説から予想される以上の割合で共通する言語特徴が見られたり,HとOのあいだに同様の関係が見いだされることもありうるのである.共同体が分岐するといっても,地理的に隔絶していない限り,分岐した後もある程度の交流の続くのが普通であり,絶交するということはあまりない.系統樹モデルではD, E, F, Gのあいだなどの横のつながりが完全に無視されているという欠陥があるのだ.

では,波状モデルでの説明はどうだろうか.それは明日の記事で.

2012-11-16 Fri

■ #1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか? [etymology][history][sobokunagimon]

日本人が日ごろ見慣れている「みかん」は温州みかん(ウンシュウミカン)を指し,欧米でも広く知られている.英語では satsuma (orange) /sæˈʦuːmə, ˈsæʦʊmə/ と呼ばれているが,どのような経緯で「サツマ」と呼ばれるようになったのだろうか.

ある説によると,温州みかんの原産地は古くから中国と交流があった天草の南にある島,鹿児島県長島と推定されており,この推定される原産地にちなんで satsuma と呼ばれているということである.

興味深い別の説によると,原産地が薩摩(鹿児島)であるかどうかは関係なく,在日アメリカ大使館職員の家族が同地方からみかんをアメリカに持ち帰って紹介したことにちなむともされる.

OED によると,1882年の文献で初めてこの語が使われている.1943年の例として挙げられている文献 Webber and Batchelor (551) に当たってみると,次のような記述があった.

The Satsuma was first introduced into the United States in 1876 by Dr. George R. Hall; and in 1878 General Van Valkenburg, then United States minister to Japan, brought in other trees. The name Satsuma was given to the variety by Mrs. Van Valkenburg.

ここに言及されている Van Valkenburg という人物について調べてみると,こちらの方のブログに,次のような記述を見つけることができた.

1878年頃,当時横浜に駐在していたアメリカの高官,Robert Van Valkenburg が,奥方と九州を旅行した時,薩摩ミカンのあまりにも甘くて美味しい味に感激し,奥方の故郷であるフロリダへ土産として送り出したという記録が残っているらしい.それと相前後して,フロリダからテキサス一帯にこの薩摩ミカンが紹介され,一気に薩摩ミカンの栽培が広がったようだ.アラバマのイチジクを栽培していた地域が,薩摩ミカンの栽培拡大と共に,1915年に薩摩ミカンに因んで名前を変えて今日に至っている.

さらに,Louisiana でミカン畑を営む Simon Citrus Farm には,次のような記述も見られる.

The Satsuma mandarin may have originated in China but is was first reported in Japan more than 700 years ago. The first recorded introduction into the United States was in Florida by George R. Hall in 1876. The name "Satsuma" is credited to the wife of a U.S. Minister to Japan, General Van Valkenburg, who sent trees home in 1878 from Satsuma, the name of a former province, now Kagoshima Prefecture, on the southern tip of Kyushu Island.

上のをまとめれば,まず1876年に Dr. George R. Hall なる人物によって温州ミカンがアメリカに持ち込まれた.その後,別途,1878年に駐日高官 Van Valkenburg 夫妻により温州ミカンがアメリカに導入され,それが satsuma と呼ばれることになったということだ.

なお,Alabama には Satsuma と呼ばれる地名がある.同市のHPによると,確かに1878年に同州にみかんが紹介されたとある.同町は,以降30年くらいの間にみかんの栽培で知られるようになり,1915年に Satsuma と命名された.ほかにも似たような背景で,Florida, Texas, Louisiana にも Satsuma という地名がある.

・ Webber, Herbert John and Leon Dexter Batchelor, eds. The Citrus Industry. Vol. 1. History, Botany, and Breeding. Berkeley and Los Angeles: U of California P, 1943.

2012-11-01 Thu

■ #1284. 短母音+子音の場合には子音字を重ねた上で -ing を付加するという綴字規則 [spelling][pronunciation][phonetics][orthography][meosl][spelling_pronunciation_gap][degemination][sobokunagimon]

基礎英文法で綴字規則として必ず学ぶ事項の1つに,標題の綴字規則がある.dig → digging, hop → hopping, run → running, swim → swimming の類だ.これはなぜかという素朴な疑問が寄せられたので,略説する.

先に注意しておきたいのは,これらの -ing 形において,綴字でこそ子音字を重ねるものの,発音においては子音重複 (geminate) となるわけではないことだ.日本語としては「ランニング」と /n/ を重ねて発音するが,英語ではあくまで基体の発音に -ing の発音を加えた /rʌnɪng/ である.現代英語の屈折形態論においては,発音としての子音重複は存在しないと考えてよい.古英語では単子音と重子音の対立,すなわち子音の量(長さ)の対立が音韻論的に存在したが,初期中英語期に非重子音化 (degemination) が進行し,以降,子音の量の対立が解消されたからである.もっとも,penknife /pɛnnaɪf/ などの複合語などでは形態素間をまたがっての子音重複はあるので,現代英語に子音重複が皆無というわけではない.

では,現代英語には音韻論的に単子音と重子音の対立がないにもかかわらず,正書法上 <running> のように綴ることになっているのはなぜだろうか.共時的には,このような重子音字は,子音そのものの長さではなく,直前の母音の音価を示す機能を果たしているといわれる.<running> のように <n> を重ねることによって,*/nn/ を表わしているのではなく,直前の音が長母音 /uː/ ではなく短母音 /ʌ/ であることを明示しているというのである.もし長母音を表わしたいのであれば,逆に <n> を重ねずに *<runing> とすればよい(実例として,<hoping> と <hopping> の対立などがあるが,これはいわゆる Magic <e> の綴字規則とも関連が深い).このように,現代英語の正書法では,子音字を重ねるか否かによって,直前の母音の音価が(完璧ではないが)およそ決定されるという仕組みになっている.

この仕組み自体がどのように発生したのかを歴史的に探ろうとすれば,上に述べた非重子音化の生じた前後の時代における音韻体系,音節構造,綴字習慣の知識が必要となる.とりわけ Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL), loss of schwa, degemination など,相互に関連する一連の音韻変化の理解が欠かせない.この一連の音韻過程には理論的な問題も多く,話しは込み入っている.簡単に踏み込めない領域なので,別の機会に臨むことにし,ここでは関連する最近の論文として Britton を挙げるにとどめておく.

・ Britton, Derek. "Degemination in English, with Special Reference to the Middle English Period." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 232--43.

2012-10-06 Sat

■ #1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか [terminology][verb][grammar][history_of_linguistics][etymology][dionysius_thrax][sobokunagimon]

昨日の記事「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1]) に引き続き,文法用語の問題について.術後一般にいえることだろうが,文法用語には意味が自明でないものが多い.例えば,他動詞を "transitive verb" ,自動詞を "intransitive verb" と呼んでいるが,transitive とは何のことを指すのだろうか.

transitive は,語源的にはラテン語 transitīvus に遡り,その基体となる動詞は transīre (trans- "over" + īre "to go") である.transitive は,全体として "going over, passing over" ほどの意味となる.OED で "transitive, a. (n.)" の語義およびその例文の1つを確認すると,次のようにあった.

2. a. Gram. Of verbs and their construction: Expressing an action which passes over to an object; taking a direct object to complete the sense.

. . . .

1590 J. Stockwood Rules Constr. 64 A verbe transitiue .. is such .. as passeth ouer his signification into some other thing, as when I say, 'I loue God'.

ここから,動詞の表わす動作の影響が他のもの(目的語の指示するもの)へ「及ぶ」「伝わる」という点で,"going over, passing over" なのだとわかる.

verbum transitīvum "transitive verb" という用語そのものではなくとも,動詞のこのとらえ方は,2世紀に古代ギリシア語文法を著わした Apollonius Dyscolus に帰せられる.Dionysius Thrax の Techne Grammatike を継承し,後の Priscian のラテン語文法にも大きな影響を与えた偉大な文法学者である.Dyscolus は,名詞(の格)と動詞の関係に注目し,動詞の用法を transitive, intransitive, passive へと分類した.言語学史における Dyscolus の評価を,Robins (47) より引用しておこう.

Syntax was dealt with extensively by Apollonius Dyscolus writing in Alexandria in the second century A. D. He wrote a large number of books, only some of which survive, and it would appear that despite earlier writings on Greek syntax his was the first attempt at a comprehensive syntactic description and analysis of the Greek language. His importance, together with that of the Téchnē, was realized by his successors, and the great Latin grammarian, Priscian, some three centuries later referred to him as 'the greatest authority on grammar', and explicitly imposed Apollonian methods on his own full-scale description of the Latin language.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-05 Fri

■ #1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか [terminology][case][greek][latin][grammar][history_of_linguistics][etymology][sobokunagimon]

古英語を含む印欧諸語の文法では,様々な格 (case) に専門的な呼称が与えられている.印欧祖語に再建される8格でいえば,それぞれ主格 (nominative) ,対格 (accusative) ,属格 (genitive) ,与格 (dative) ,具格 (instrumental) ,奪格 (ablative) ,位格 (locative) ,呼格 (vocative) と呼ばれる.それぞれの英単語はいずれもラテン語由来だが,ラテン語としてみれば,およそ当該の格の代表的な意味や用法が反映された呼び名となっている.

genitive は,ややわかりにくいが,ラテン語 genitus 「生み出された」に由来し,典型的に「生まれ,起源」を表わす属格の用法をよく反映している.むしろ,日本語の訳語に問題があるのかもしれない.

だが,accusative は理解しにくい.なぜ,これが対格(あるいはその機能)に対応するのか.accuse は「訴える,非難する」の意で,同義のラテン語 accūsāre に由来する.対格に直接かかわるとは思えない.

しかし,accusative の語源を調べてみると,事情が判明する.格の名称は古代ギリシア語の文法用語に由来し,そこでは aitiātikḕ (ptōsis) "(the case) of that which is caused or affected" と呼ばれていた.aitíā に "cause" の語義があったのである.ところが,この aitiā は別に "accusation, charge" の語義を合わせもっていたため,翻訳者がこの用語をラテン語へ移し替える際に両語義を混同してしまい,"accusation" の語義として訳してしまった.正しくはラテン語 causātivus 辺りが訳としてふさわしかったのであり,この方向で継承されれば,英語では対格は causative (case) となっていたことだろう (Robins 44) .

この誤訳の責任者は,ローマの代表的な教養人で,ローマで最も独創的な学者だったとも評される Varro (116--27 B.C.) であるといわれる.ラテン語文法をも論じた Varro は,4世紀の Donatus や6世紀の Priscian による影響力のあったラテン文法の影で,後世にとってその存在があまり目立たないが,ギリシア文法の模倣が全盛の時代にあって,独創的な仕事をした.例えば,それまでは明確に区別されていなかった屈折形態論と派生形態論を分けた功績は,Varro に帰せられる (Robins 63) .

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-06-23 Sat

■ #1153. 名詞 advice,動詞 advise [spelling][etymological_respelling][etymology][metanalysis][caxton][loan_word][pronunciation_spelling][sobokunagimon]

名詞は <advice> /ədˈvaɪs/ で,動詞は <advise> /ədˈvaɪz/ と異なるのはなぜか.発音と綴字の両方にかかわる素朴な疑問が寄せられた.OED や語源辞典の記述を参考に,謎を解いてゆく.

まず,この語の成り立ちを振り返ってみる.ラテン語の接頭辞 ad- "to" に,vidēre "to see" の過去分詞 vīsum を加えたもので,原義は "according to one's view" ほどである.ここから,俗ラテン語へ *advīsu(m) "opinion" として伝わったのではないかと考えられている.古仏語における語形成もこれと平行的だったと想定されており,ce m'est à vis "this is according to my view" が ce m'est avis "this is my view" と異分析されたものと説明されることが多い.また,俗ラテン語や古仏語では,この名詞より *advīsāre > aviser という動詞が派生した.

英語へは,14世紀に古仏語から,名詞と動詞の両形が借用された.当初は,いずれの綴字にも,第1子音字として <d> は挿入されておらず,最終子音字も <c> ではなく <s> だった.一方,フランス語側では,14--16世紀に,写字生がラテン語形を参照して <d> を復活させた綴字 advis が現われる([2011-02-09-1]の記事「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」を参照).これを15世紀に Caxton が英語へ導入し,定着させた.同じ15世紀には,第2母音が長音であることを明示するために語尾に <e> が添加された.そして,16世紀には,名詞形について,語尾子音が無声であることを明示するために <s> が <c> へ書き換えられた.まとめれば,14--16世紀にかけての avis > advis > advise > advice という発音および綴字の変化を追うことができる.

動詞については,フランス語 aviser に由来するものとして <s> は有声子音を表わしたので,上の経路の最終段階に見られる <c> への書き換えを被ることはなかった.もっとも,実際には,初期近代英語で,動詞形に <c> の綴字もあったようで,名詞形との多少の混同はあったようである.

名詞 advice と動詞 advise の綴字は,etymological_respelling や "pronunciation spelling" ([2011-07-05-1], [2011-07-31-1]) といった複雑な過程の結果であり,その区別は語源的なものではない.同様の例として,名詞 prophecy と動詞 prophesy もある.こちらも,18世紀に確立した非語源的な綴字の対立である.

2012-04-24 Tue

■ #1093. 英語に関する素朴な疑問を募集 [hel_education][notice][sobokunagimon][2022_summer_schooling_english_linguistics]

新年度が始まったところなので,本ブログの宣伝も兼ねて「英語に関する素朴な疑問」を改めて募集します.大学の授業のリアクションペーパーを通じて,あるいは個人的に質問してもらってもかまいませんが,素朴な疑問というのはたいてい多くの人が共有しているので,こちらの入力画面で投稿したり,こちらの掲示板 (hellog Board)で議論を始めてもらうのもよいかと思います.疑問の種類や数によりますが,できる限り何らかの形でフィードバックしたいと考えています.以下は,宣伝文.

英語学は,込み入った英文法上の問題を扱うだけではなく,むしろ英語にまつわる当たり前で,他愛もなく,素朴な問題を真剣に論じる分野でもあります.

何年も英語を学んでいると,学び始めの頃に抱いていたような素朴な疑問が忘れ去られてしまうことが多いものです.あるいは,最初から前提として受け入れており,本来は不思議であるにもかかわらず疑問すら抱かないような事項も多々あります.

しかし,このような素朴な疑問を改めて思い起こし,あえて引っかかってゆき,大まじめに考察するのが,英語学のおもしろさです.たいてい,素朴な疑問であればあるほど答えるのは難しく,よい問いと言えます.

以下のリストは,「素朴な疑問」の一部です.いくつかの疑問の末尾に,関連するブログ記事の番号を付しましたので,ご一読ください.同じ内容の配布用PDFはこちらからどうぞ.

1. 現代世界における英語話者の人口はどのくらいか (#933)

2. 英語は何カ国で使われているのか (#177, #376)

3. なぜ英語は世界語となったのか

4. 英文法は誰が定めたのか (#124)

5. なぜ日本ではアメリカ英語がイギリス英語よりも主流なのか

6. 英語にも方言があるのか (#458)

7. なぜイギリス英語とアメリカ英語では発音や語法の異なるものがあるのか (#244, #312, #357)

8. 英語はラテン語とどのような関係にあるか (#455)

9. 英語はドイツ語とどのような関係にあるか (#455)

10. なぜフランス語には英語と似たような単語がたくさんあるのか (#845)

11. なぜ give up = surrender のような類義語や代替表現が多いのか (#334)

12. なぜ A を「ア」ではなく「エイ」と発音するのか (#205)

13. なぜ knight に読まない <k> や <gh> があるのか (#122)

14. なぜ busy と <u> で綴るのに [ɪ] で発音するのか (#562)

15. なぜ women は「ウィミン」と発音するのか (#223, #224)

16. なぜ one には <w> の綴字がないのに /w/ で発音するのか (#86, #89)

17. <th> の綴字で表わされる発音はいつ [θ] になり,いつ [ð] になるのか (#842)

18. なぜ品詞によってアクセントの位置が交替する単語があるのか (ex. increase, record) (#844, #805)

19. なぜ日本人は /r/ と /l/ や,/b/ と /v/ の発音が下手なのか (#72, #74)

20. 世界の英語話者は発音記号を読めるのか

21. なぜ動詞の3単現に -s がつくのか

22. なぜ不定冠詞は a と an を区別するのか (#831)

23. なぜ sheep の複数形は無変化なのか (#12)

24. なぜ foot の複数形は feet なのか (#157)

25. なぜ二本足で歩くのに on foot と単数形を用いるのか

26. なぜ go の過去形は went なのか (#43)

27. なぜ will の否定形は won't なのか (#89)

28. なぜ5W1Hにおいて,how だけ <h> で始まるのか (#51)

29. なぜ序数詞は first, second, third のみ -th でないのか (#67)

30. なぜ you は単数と複数を区別しないのか (#167, #529)

31. なぜ be 動詞は妙な活用をするのか (#798)

32. なぜ1つの単語が異なる品詞として用いられるのか (cf. love) (#190, #264, #394)

33. なぜ比較級には -er を付加するものと more を用いるものがあるのか (#403, #456)

34. なぜフランス語などのように名詞に文法上の性がないのか (#25, #151)

35. なぜ疑問文を作るときに主語と動詞を倒置するのか

36. なぜ疑問文や否定文に do が出るのか (#486)

37. なぜ主語を省略することができないのか

38. なぜ SVO など語順が厳しく決まっているのか (#132, #137)

39. なぜ天候や時間の表現で it を主語に立てるのか

40. なぜ時・条件の副詞節では未来のことも現在形で表わすのか

41. なぜ仮定法では過去形を用いるのか (ex. if I were a bird)

42. なぜ丁寧な依頼に過去(仮定法過去)の形を用いるのか

43. なぜ His jokes made me laugh を受け身にすると,I was made to laugh by his jokes のように to 不定詞へ変える必要があるのか

44. 付加疑問で,amn't I? ではなくaren't I? となるのはなぜか

45. なぜ可算名詞と不可算名詞を区別するのか

46. 不定詞が前置詞の目的語にならないのはなぜか

47. なぜ1つの単語に様々な意味があるのか (ex. bank, light)

48. なぜ英語には敬語がないのか

49. なぜ1人称単数代名詞の I は大文字で書くのか (#91)

50. なぜ文頭や固有名詞は大文字で書き始めるのか (#583)

51. なぜ studies では <y> を <i> に代えるのか

52. なぜアルファベットは26文字なのか (#423)

53. 英語の句読点の起源は何か (#575, #582)

54. なぜ縦書きではなく横書きで,右から左ではなく左から右へ綴るのか

いずれも,れっきとした英語学の研究テーマです.皆さんの「英語に関する素朴な疑問」(=英語学の研究テーマ)を募集します.

2012-04-14 Sat

■ #1083. なぜ英語は世界語となったか (2) [linguistics][language_myth][sobokunagimon]

昨日の記事[2012-04-13-1]に引き続き,英語が世界語となった原因について.昨日は,Schmitt and Marsden 及び Crystal を引用しながら,英語そのものの言語的な特質ゆえではなく,あくまでその話者集団の社会的な影響力(軍事力,経済力,技術力など)ゆえであることを説いた.

しかし,言語に一家言ある知識人のなかには,これに反対する意見もある.例えば,「#881. 古ノルド語要素を南下させた人々」 ([2011-09-25-1]) で参照した,ポピュラーな英語史を執筆した Bragg が挙げられる.Bragg は歴史に造詣の深いイギリスのアマチュア知識人で,この著書の出版や,それに先立つ BBC Radio 4 の番組 The Routes of English の制作により英語史を普及させた功績はあるが,専門的に言語学に通じているわけではないようだ.端的にいえば,Bragg は,英語が世界語たるにふさわしい内在的な特質を有していると考えている.その主張は著書の各所に読み取ることができるが,特に p. 277 には Crystal の議論に直接に反論している箇所があり,わかりやすい.例えば,そこでは Crystal が p. 8 で引用して批判している,1848年にロンドンの学術雑誌 Athenaeum に寄せられた次の評を,Bragg (275) は改めて引用し,"He was right in that last phrase." と評価しているのである.

In its easiness of grammatical construction, in its paucity of inflection, in its almost total disregard of the distinctions of gender excepting those of nature, in the simplicity and precision of its terminations and auxiliary verbs, not less than in the majesty, vigour and copiousness of its expression, our mother-tongue seems well adapted by organization to become the language of the world.

ここでは,organization とは言語体系そのもののことである.Bragg は言語学のいろはに通じていないというよりは,母語たる英語への愛情が強すぎて,よく言えばロマンチスト,普通に言えば勝利主義的な現状肯定論者,悪く言えば英語帝国主義者になってしまっているというべきだろう.もっとも,著者もこのことは多少なりとも自認しているようだ.

Although English only exists in the mouths, minds, and pens of its many individual users, I came to feel that English had a character and presence of its own. This is not how professional linguists see it, but just as some historians see "England" with a life of its own at certain times, so the language itself, in my view, can be seen as a living organism. (ix)

また,デーン人の侵入の後にも英語が英語としてのアイデンティティを失わずに存続した理由として,"the profoundly self-preserving nature of the language which had so slowly and doggedly alchemised into English" (19) を挙げたり,ノルマン人の侵入の後の存続についても "the result of this obstinacy, in my opinion, made it so powerfully earthed that later, when the Normans came with far more devastating consequences, it could still feed off its deep taproots" (20) と述べている.これは,19世紀の比較言語学の時代に Schleicher などによって抱かれた言語有機体説とも響き合う考え方であり,受け入れがたい.

以上,Bragg 批判となったが,著者の英語史の populariser としての役割は認めている.著者は言語よりも歴史に強く,学問的な縛りがなく(著書自身,これは "academic text" ではないと述べている [xi])想像力も自在なために,その観点からの英語史として読めばおもしろい.英語の個別の知識も豊富である.

・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-13 Fri

■ #1082. なぜ英語は世界語となったか (1) [linguistics][language_myth][sobokunagimon]

標記の問いについては,拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』の第9章で論じているが,その答えは端的に言って「英語が歴史のよいタイミングでよい位置につけていたから」である.決して,英語が言語として他の言語よりもすぐれているからではない.この点については,[2012-04-03-1]の記事「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」でも論じたが,改めて別の引用により論を補強したい.以下は,Schmitt and Marsden の "How English Became a Global Language" と題する節からの抜粋である.

One can ask how English achieved its prominent place. It almost surely was not because English was intrinsically better than any other language. . . . Rather, a language usually rises in prestige and power in response to external factors. Languages are closely and unmistakably tied to the people who speak them, and when those people rise in power and begin spreading their influence, their language becomes involved in the process. . . . It has been said that "language is a dialect with a (sic) army and a navy." . . . Britain's naval and financial power allowed the British to become masters of both the Industrial Revolution and the largest empire the world has ever known. Another English-speaking giant, the United States, succeeded Britain. But it was not only military and industrial strength that bolstered the position of English. During this time, the most influential financial and investment centers (especially after Germany's defeat in 1918) were English speaking: New York and London. Likewise, English has been spread worldwide by popular Western culture, much of it in English---for example, Hollywood movies and pop music. Thus, English rose to prominence on the strength of centuries of unbroken dominance over large parts of the world by its speakers. (9)

現在におけるこの議論の目立った擁護者は Crystal だろう.著書の pp. 7--10 で熱く主張している.長めではあるが,特に重要な部分を2カ所抜粋しよう.

Without a strong power-base, of whatever kind, no language can make progress as an international medium of communication. Language has no independent existence, living in some sort of mystical space apart from the people who speak it. Language exists only in the brains and mouths and ears and hands and eyes of its users. When they succeed, on the international stage, their language succeeds. When then fail, their language fails. (7)

A language has traditionally become an international language for one chief reason: the power of its people --- especially their political and military power. The explanation is the same throughout history. Why did Greek become a language of international communication in the Middle East over 2,000 years ago? Not because of the intellects of Plato and Aristotle: the answer lies in the swords and spears wielded by the armies of Alexander the Great. Why did Latin become known throughout Europe? Ask the legions of the Roman Empire. Why did Arabic come to be spoken so widely across northern Africa and the Middle East? Follow the spread of Islam, carried along by the force of the Moorish armies from the eight century. Why did Spanish, Portuguese, and French find their way into the Americas, Africa and the Far East? Study the colonial policies of the Renaissance kings and queens, and the way these policies were ruthlessly implemented by armies and navies all over the known world. The history of a global language can be tranced through the successful expeditions of its soldier/sailor speakers. . . . (9)

2つ目の引用で,Crystal は言語の力を生み出すのはひとえに軍事力だとしているが,原文ですぐ次の段落では,生み出された力を維持するのは経済力や技術力であるといっている.いずれにせよ,言語の特質ではなく話者集団の社会的な立場こそが決定的な要素なのだという考え方に揺るぎはない.私はこの意見に賛成である.

一方で,そうではないという意見も出ている.これについては明日の記事で.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Crystal, David. English As a Global Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2012-04-11 Wed

■ #1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか? [numeral][adjective][inflection][oe][phonetics][assimilation][analogy][sobokunagimon][shocc]

標題は,先日素朴な疑問への投稿に寄せられた質問.基数詞 five に対して序数詞 fifth であるのはなぜか.基数詞 twelve に対して序数詞 twelfth であるのはなぜか,というのも同じ問題である.

今回の疑問のように「基本形 A に対して,関連する A' が不規則形を帯びているのはなぜか」というタイプの問題は少なくないが,問題提起を逆さに見るほうが歴史的事実に対して忠実であるということが,しばしばある.今回のケースで言えば,「 /v/ をもつ基数詞 five に対して,関連する序数詞が不規則な /f/ をもつ fifth となっているのはなぜか」ではなく「 /f/ をもつ序数詞 fifth に対して,関連する基数詞が不規則な /v/ をもつ five となっているのはなぜか」と考えるべき問題である.歴史的には fifth の /f/ は自然であり,five の /v/ こそが説明を要する問題なの である.

古英語に遡ると,基数詞「5」は fīf であり,基数詞「12」は twelf だった.綴字に示されている通り,語尾は無声音の [f] である(cf. 現代ドイツ語の fünf, zwölf).古英語で序数詞を作る接尾辞は -(o)þa だったが,この摩擦子音は [f] の後では破裂音 [t] として実現され,古英語での対応する序数詞は fīfta, twelfta として現われた.中英語以降に,他の序数詞との類推 (analogy) により t が th に置き換えられ,現代英語の fifth, twelfth が生まれた.

もう1つ説明を加えるべきは,古英語で「5番目の」は fīfta と長母音を示したが,現在では短母音を示すことだ.これは,語末に2子音が後続する環境で直前の長母音が短化するという,中英語にかけて生じた一般的な音韻変化の結果である.同じ音韻変化を経た語を含むペアをいくつか示そう.現代英語ではたいてい母音の音価が交替する.([2009-05-14-1]の記事「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」も参照.)

・ feel -- felt

・ keep -- kept

・ sleep -- slept

・ broad -- breadth

・ deep -- depth

・ foul -- filth

・ weal -- wealth

・ wide -- width

fifth については,このように接尾辞の子音の声や語幹の母音の量に関して多少の変化があったが,語幹の第2子音としては古英語以来一貫して無声の /f/ が継承されてきており,古英語の基数詞 fīf からの直系の子孫といってよいだろう.

では,次に本質的な問題.古英語の基数詞 fīf の語末子音が有声の /v/ となったのはなぜか.現代英語でもそうだが,基数詞は「5」のように単独で名詞的に用いられる場合と「5つの」のように形容詞的に用いられる場合がある.古英語では,形容詞としての基数詞は,他の通常の形容詞と同様に,関係する名詞の性・数・格・定不定などの文法カテゴリーに従って特定の屈折語尾をとった.fīf は,当然ながら,数のカテゴリーに関して複数としての屈折語尾をとったが,それは典型的には -e 語尾だった(他の語尾も,結局,中英語までには -e へ収斂した).古英語では,原則として有声音に挟まれた無声摩擦音は声の同化 (assimilation) により有声化したので,fīfeの第2子音は <f> と綴られていても [v] と発音された.そして,やがてこの有声音をもつ形態が,無声音をもつ形態を置き換え,基本形とみなされるようになった.twelve についても同様の事情である.実際には,基数詞の屈折の条件は一般の形容詞よりも複雑であり,なぜ [v] をもつ屈折形のほうが優勢となり,基本形と認識されるようになったのかは,別に説明すべき問題として残る.

数詞のなかでは,たまたま five / fifth と twelve / twelfth のみが上記の音韻変化の条件に合致したために,結果として「不規則」に見え,変わり者として目立っている.しかし,共時的には不規則と見られる現象も,通時的には,かなりの程度規則的な変化の結果であることがわかってくる.規則的な音韻変化が不規則な出力を与えるというのは矛盾しているようだが,言語にはしばしば観察されることである.また,不規則な形態変化が規則的な出力を与える(例えば類推作用)というのもまた,言語にはしばしば観察されるのである.

2012-02-19 Sun

■ #1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか [personal_pronoun][she][gender][personification][latin][suffix][sobokunagimon]

英語で,国名が女性代名詞 she で受けられてきた歴史的背景や,過去50年ほどのあいだにその用法が衰退してきた経緯については,##852,853,854 の記事で取り上げた.今回は,なぜ国名が歴史的に女性と認識されてきたかという問題に迫りたい.

1つには,[2011-08-29-1]の記事「#854. 船や国名を受ける代名詞 she (3)」で触れたように,国家とは,為政者たる男性にとって,支配すべきもの,愛すべきものという認識があったのではないかと想像される.船やその他の乗り物が女性代名詞で受けられるのと同様の発想だろう.

もう1つは,細江 (259) が「あの国民に対して女性を用いることなどは,明らかにラテン語の文法の写しである」と指摘するように,ラテン語で Italia, Græcia, Britannia, Germania, Hispania などが女性名詞語尾 -ia で終わっていることの影響が考えられる.文法性をもつヨーロッパの他の言語が国名をどの性で受け入れたかは,各々であり,必ずしも一般化できないようだが,文法性を失った英語において擬人的に女性受けの傾向が生じたのには,ラテン語の力があずかって大きいといえるかもしれない.

ラテン語の語尾 -ia は,ギリシア語の同語尾に由来し,ギリシア語では -os 形容詞から抽象名詞を作るのに多用された.OED によると,Australia, Tasmania, Rhodesia などの国名・地名のほか,hydrophobia, mania, hysteria などの病名,Cryptogamia, Dahlia などの植物名,ammonia, morphia などの塩基性物質名の造語にも活用された.古典語では,この語尾は女性単数と中性複数を同時に表わしたので,症候群,植物の属,塩基物,国民の集合体など,集合物を抽象化して名付けるにはうってつけの語尾だったのだろう.

ラテン語では -ia のみならず -a も女性語尾であり,これによる国名・地名の造語もさかんだった (ex. Africa, Asia, Corsica, Malta) .

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2011-10-09 Sun

■ #895. Miss は何の省略か? [word_formation][spelling_pronunciation][clipping][title][address_term][shortening][sobokunagimon]

独身女性の姓・姓名の前に用いる Miss という敬称がある.近年では代わりに Ms. あるいは Ms を用いるようになってきており(国連では1973年に正式採用),かつてよりも出番は低くなっている.(敬称については,[2009-10-16-1]の記事「#172. 呼びかけ語としての Mr, *Mrs, Miss」を参照.)

Mrs や Mr には主に米式で Mrs. や Mr. とピリオドがつけられるが,Miss については英米ともにピリオドは不可である.その理由は,Miss が省略形ではないからとされているが,とんでもない,れっきとした省略形である.その etymon は mistress であり,興味深いことにこの語は Mrs の etymon でもある.mistress という同じ語が,既婚か未婚かで形態と綴字を分かち,Mrs と Miss を生み出したのである.

17世紀後半,mistress が書記上の短化を経て <Mrs> と綴られるようになったが,この語は名前の前位置でしか使われなくなったために弱強勢が置かれるようになり,発音としては19世紀初頭までに /ˈmɪsɪs/ あるいは /ˈmɪsɪz/ へと短縮された.こうして,現在の綴字と発音の対応が確定した.

それとは別の経路で,17世紀までに,発音上の切り株で /mɪs/ が生み出されたようだ.その時期の綴字 <Mis> あるいは <Mis.> がその発音を示唆しているように思われるが,実際にはその初期の綴字の例は書記上の短化にすぎなかった可能性もある.つまり,むしろ書記上の短化 <Mis> や <Miss> が先に生じ,それに合わせるかのように /mɪs/ の発音が生まれたと考えられなくもない.この場合,spelling pronunciation が生じたことになる.

Heller and Macris (206) は後者の可能性を指摘している.昨日の記事で取り上げた AWOL の最初の2段階が,ここにも当てはまると考えているようだ.mistress → <Miss> → /mɪs/ と変化したことになる.書記上の短化が音韻上の短化を誘引した,という説だ.

いずれの説を採るにせよ,<Miss> で <s> が繰り返されている点が問題となる./mɪs/ の発音に適合するように重子音字化したのか,あるいは Heller and Macris (206) が述べている通り,<Mis(tres)s> もしくは <Mi(stre)ss> の "acrouronym" ([2011-10-07-1]) の例なのか,あるいはその両者の相互作用の結果なのか.

もう1つ残された問題は,先に取り上げた Miss にピリオドがつかないのはなぜか,という問題だ.Miss は,上記のようにいくつかの考え方はあるものの,Mr. や Mrs. とは異なり,発音と綴字が結果的に一致した.このことによって,Miss が本来は略語であるという認識が薄れたのではないか.れっきとした1単語であるという認識が,ピリオドをつけないという書記上の特徴に反映されていると考えることができる.音韻と書記の循環的作用は,侮ることのできない言語変化の一要因なのかもしれない.

・ Heller, L. G. and James Macris. "A Typology of Shortening Devices." American Speech 43 (1968): 201--08.

2011-08-06 Sat

■ #831. Why "an apple"? [article][diachrony][sobokunagimon]

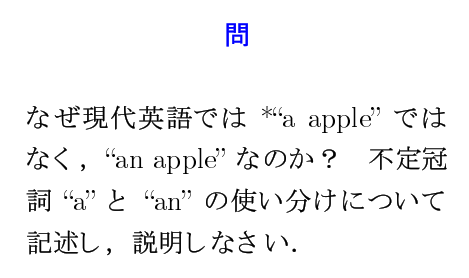

昨日の記事「sandhi」 ([2011-08-05-1]) で,英語の不定冠詞に a と an の2形態があり,後者の使用は sandhi の一種であると解説した.この機会に,多くの英語学習者が抱く(あるいは抱いたことのある)素朴な疑問「なぜ *a apple ではなく an apple なのか」について,通時的な立場から考えてみたい.

解説にはPDFのスライドを用意したので,そちらをご覧ください(下の画像をクリック).

この例は,共時的な記述と通時的な記述が大きく異なる例として珍重している.どちらの説明が「より正しい」かは決められないし,そもそも問うべきことではない.両方の視点から1つの現象を眺められることが重要であり,たまたま両方の解釈が相反する結果になっているからこそ価値がある.

関連して,[2009-07-22-1]の記事「one の発音」も参照.

2011-05-25 Wed

■ #758. いかにして古音を推定するか (2) [methodology][phonetics][grammatology][sobokunagimon]

[2010-07-08-1]の記事「いかにして古音を推定するか」の補足.古英語の音読をする機会があると必ずなされる質問は,なぜ古英語の音がそれほどの確信をもって復元され得るのかという問題である.録音機器がなかった以上,確かな発音を推定するという作業は本質的に speculative である.しかし,文字資料が残っている以上,対応する音を想定しないということはあり得ない.古音を推定する際のもっとも基本的な属性である「文字の信頼」について考えてみたい.

ある言語の古い段階に文字資料がある場合には,それは当時の発音を知るのにもっとも頼りになることは言うまでもない.特に文字がアルファベットや仮名のような表音文字であれば最高である.幸運なことに古くから英語はローマン・アルファベットによって記述されており,これが古語の音韻体系を推定するのにもっとも役立っている.

以上は当然のことと思われるかもしれないが,実はそれほど自明ではない.例えば,<a> という字母が /a/ という音を表すということはどのように確かめられるのか.現代英語では,<a> は単独では /eɪ/ と読まれるし,単語内では /æ/, /ə/, /ʌ/, /ɑː/ など様々な音価に対応する.現代英語ではある文字がある音に一対一で対応するということは必ずしも信用できず,文字と音の関係には幾分かの「遊び」があるものである.そして,過去においてもこのような「遊び」がなかったとは言い切れない.文字と音の間に関係がないと疑うのは行きすぎだろうが,それでも100%ガチガチに対応があると想定するのは危険だろう.

だが,上に述べた「遊び」の可能性を十分に考慮したうえであれば,やはり文字は音を想定する際に最大の助けになることは疑いをいれない.まずは文字を根拠にしておおざっぱに音韻組織を推定し,細部の「遊び」はそのつど解決してゆくという順序が,もっとも無理がない.「文字=音声」という仮説から始めない限り,そもそも古音推定は不可能だろう.

2011-05-20 Fri

■ #753. なぜ宗教の言語は古めかしいか [speed_of_change][language_change][religion][sociolinguistics][sobokunagimon]

[2011-05-12-1], [2011-05-13-1]の記事でそれぞれ,結婚の誓約と Amen の発音を取り上げ,宗教の言語が保守的な振る舞いを示す事実の一端を見た.古今東西,宗教にまつわる言語使用,ことに聖典の言語や儀式の言語は保守的であり,変化に対して抵抗を示すのが常である.キリスト教,イスラム教,仏教でも然り.では,なぜ宗教の言語は古いまま保たれるのだろうか.

以下,思いつくままに可能性のある要因をブレストしてみたが,他にもいろいろ挙がるかもしれない.

・ 古いままの言語あるいは理解不能の言語のほうが宗教的な神秘性,ありがたみが感じられるから

・ 教義の不変性・普遍性に対応すべく,それを表わす言語も不変・普遍でなければならないから

・ 教祖の言葉をそのままに伝えることが重要だから

・ 聖典や儀式の文句などがいったん文字化されたあとでは,そこに書き言葉の特性である保守性が付与されるのは当然である

・ 宗教の言語には諺や詩に見られるようなレトリックが用いられている場合が多く,そのようなレトリックは現代語に翻訳することが難しいから

・ 宗教組織においては,庶民にとって理解不能な言語であるほうが,その言語を使いこなせる聖職者階級が権威を保ちやすいから

これらの要因が組み合わさって,宗教の言語は変化しない,少なくとも変化の速度が緩いということになるのではないか.言語変化の速度については speed_of_change の各記事で話題にしてきたが,特に「言語変化を阻害する要因」の記事[2010-07-01-1]で言語が変化しにくい環境について論じた.今回の話題にも応用できるはずである.

例えば,[2010-07-01-1]の記事で言語変化を阻害する要因の3点目として挙げた "political and social stability" は,社会体制としての宗教についてそのまま当てはまるだろう.4点目の "attitudes of ethnic and linguistic purism" については,ここに "religious purism" を含めても自然な文脈である.宗教的 purism を追求するのであれば,当然,それを伝える言語の purism も追求することになるだろう.英語史でも,宗教改革の時代に聖書翻訳の問題と絡んで言語的 purism の議論が生じた.5点目の "a strong written tradition" も上に触れた通りである.

1点目,2点目の "isolation", "separation" が示唆するのは,宗教の非日常性である.日常世界から逸脱している雰囲気をかもすには,言語を古くするのが手っ取り早い.同時に,神秘性,ありがたみをかもすこともできる.

いずれの点も,宗教という体制の特徴を要として相互に関係している.宗教の言語の古さは,宗教に内在する特徴の現われと言えるのではないか.

2011-05-17 Tue

■ #750. number の省略表記がなぜ no. になるか [phonetics][doublet][sobokunagimon][latin][abbreviation][epenthesis]

[2011-05-06-1]の記事「glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」でわたり音 (glide) を含んだ例の1つとして触れた number と,その省略表記 no., No., no, No について.名詞 number はラテン語 numerus に由来し,フランス語 no(u)mbre を経由して1300年頃までに英語に借用されていた.動詞 number もほぼ同時期に英語に入ってきている.いずれの品詞においても,わたり音 /b/ の挿入はフランス語の段階で起こっていた.

一方,ラテン語 numerus の奪格形 numerō は "in number" の意味で用いられていたが,この省略表記 no., No. が17世紀半ばに英語に入ってきた.発音は英語形に基づき,あくまで /ˈnʌmbə/ である.複数形は Nos., nos. と綴り,記号表記では "#" が用いられる(この記号は number sign あるいは hash (sign) と呼ばれるが,後者は格子状の模様を表わす hatch(ing) の連想による民間語源と言われる).フランス語では no,ドイツ語では Nr. と綴られる.

つまり現代英語の number と no. は語源的には厳密に完全形と省略形の関係ではないということになる.むしろラテン語 numerus に起源を一にする2重語 ( doublet ) の例と呼ぶべきだろう.

なお,わたり音 /b/ の挿入されていない「正しい」形態は,ラテン語 numerus の派生語という形で英語にも多く借用されている.

denumerable, enumerate, enumeration, innumerable, numerable, numeral, numeration, numerator, numerical, supernumerary

2010-11-29 Mon

■ #581. ache --- なぜこの綴字と発音か [etymology][spelling_pronunciation_gap][etymological_respelling][verb][conjugation][johnson][sobokunagimon]

綴字と発音の関係について,<ch> は通常 /tʃ/ に対応するが,/k/ に対応することもある./k/ への対応はギリシア語やラテン語からの借用語に典型的に見られ,さして珍しいことではない ( ex. chemistry, chorus, chronic, school ) .しかし,英語本来語で <ch> = /k/ の対応は相当に珍しい.ache /eɪk/ がその変わり者の例である.

この語は古英語の acan 「痛む」に遡るが,究極的には印欧祖語の *ak- 「鋭い」にまで遡りうる ( cf. acid, acrid, acute, vinegar ) .古英語の動詞 acan は強変化動詞第VI類に属し,その4主要形は acan -- ōc -- ōcon -- acen だったが,14世紀からは弱変化形も現われ,じきに完全に強弱移行を経た(←この現象を「強弱移行」と呼ぶようで,英語にはない実に簡便な日本語表現).

古英語動詞 acan からは子音を口蓋化させた名詞 æce 「痛み」が派生しており( see [2009-06-16-1] ) ,それ以降,初期近代英語期までは動詞と名詞の綴字・発音は区別されていたが,1700年辺りから混同が生じてくる.発音では名詞が動詞に吸収され /eɪk/ に統一されたが,綴字では動詞が名詞に吸収され <ache> に統一された.本来語としてはまれな <ch> = /k/ の対応は,動詞と名詞の混同に基づくものだったことになる.

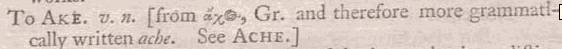

この混同した対応を決定づけたのは,Dr Johnson である.1755年の辞書の中で,to ake の見出しに次のような説明が見られる.

Johnson はこの語の語源をギリシア語と誤解していたようで,それゆえに <ache> の綴字が正しいとした.この記述が後に影響力を及ぼし,現在の綴字と発音のねじれた関係が確定してしまった.

ちなみに,日本語の「痛いっ」と英語の ouch は発音が類似していなくもない.間投詞 ouch は,18世紀にドイツ語 ( Pennsylvania Dutch ) の間投詞 autsch からアメリカ英語に入ったとされるが,日本語の「いたい」にしろ,ドイツ語の autsch にしろ,英語の ouch にしろ,そして当然 ache も悲痛の擬音語に端を発したのではないかと疑われる.ouch について,日本語の「いたい」を参照している粋な Online Etymology Dictionary の記事も参照.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow