2020-11-30 Mon

■ #4235. quite a few は,下げて和らげ最後に皮肉で逆転? [euphemism][intensifier][semantics][implicature]

「#4233. なぜ quite a few が「かなりの,相当数の」の意味になるのか?」 ([2020-11-28-1]) を受けて,この問題についてもう少し考えてみたい.各種の語法辞典を引いてみると,quite という副詞はとにかく使い方が難しいことが分かる.共起する形容詞の意味論的な特性などに応じて,「まったく;完全に」という強意を表わすかと思えば,「まずまず,そこそこ,割と」というむしろ程度を和らげるように用いられることもある.このような多義性をもち,かつ口語的な響きもをもつからだろう,意味論的に分析するだけでは埒が明かないことも多く,語用論やその他の観点からの考察も必要となってくる.厄介な副詞だ.

小西 (893) は,quite a/an の項目の最後で次のように述べている.

なお成句 quite a few/bit は quite a lot とほぼ同意の婉曲的な米国口語表現である.Quite a few people turned up.---CEED (非常に多くの人々が現れた).

ここでは「婉曲的」という用語が使われている.確かに quite には,上記の通り表現の勢いを和らげるという機能も認められる.具体的にいえば,quite が数量のように程度をもつ語句と共起すると,基本的には "downtoner" の役割,つまり程度を少し落として見せる役割を果たす.これによって程度が下げられ,同時に響きとしてのキツさも和らげられる.まさに婉曲表現 (euphemism) といってよい.

ところが,quite a few の場合,ここから予想外の発展を遂げたようだ.もともと数量の程度が低いことを意味する a few をさらに少なく見せるように quite を付け,下げて和らげて表現したところを,さらに「皮肉」効果によってまるまる反転させようなのである.当初は,ある口語的な文脈において particularized conversational implicature としてたまたま滲み出た皮肉的な意味にすぎなかったと思われるが,それが繰り返され常用化するに及んで,generalized conversational implicature へと昇格したものではないか.

もしこの筋書きが正しいならば,意味論・語用論界における「うっちゃり」の事例となる.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2020-11-10 Tue

■ #4215. 強意複数 (2) [plural][intensive_plural][semantics][number][category][noun][terminology][countability][poetry][latin][rhetoric]

昨日の記事 ([2020-11-09-1]) に引き続き強意複数 (intensive_plural) の話題について.この用語は Quirk et al. などには取り上げられておらず,どうやら日本の学校文法で格別に言及されるもののようで,たいていその典拠は Kruisinga 辺りのようだ.それを参照している荒木・安井(編)の辞典より,同項を引用する (739--40) .昨日の記事の趣旨を繰り返すことになるが,あしからず.

intensive plural (強意複数(形)) 意味を強調するために用いられる複数形のこと.質量語 (mass word) に見られる複数形で,複数形の個物という意味は含まず,散文よりも詩に多く見られる.抽象物を表す名詞の場合は程度の強いことを表し,具象物を表す名詞の場合は広がり・集積・連続などを表す: the sands of Sahara---[Kruisinga, Handbook] / the waters of the Nile---[Ibid.] / The moon was already in the heavens.---[Zandvoort, 19757] (月はすでに空で輝いていた) / I have my doubts.---[Ibid.] (私は疑念を抱いている) / I have fears that I may cease to be Before my pen has glean'd my teeming brain---J. Keats (私のペンがあふれんばかりの思いを拾い集めてしまう前に死んでしまうのではないかと恐れている) / pure and clear As are the frosty skies---A Tennyson (凍てついた空のように清澄な) / Mrs. Payson's face broke into smiles of pleasure.---M. Schorer (ペイソン夫人は急に喜色満面となった) / To think is to be full of sorrow And leaden-eyed despairs---J. Keats (考えることは悲しみと活気のない目をした絶望で満たされること) / His hopes to see his own And pace the sacred old familiar fields, Not yet had perished---A. Tennyson (家族に会い,なつかしい故郷の神聖な土地を踏もうという彼の望みはまだ消え去っていなかった) / All the air is blind With rosy foam and pelting blossom and mists of driving vermeil-rain.---G. M. Hopkins (一面の大気が,ばら色の泡と激しく舞い落ちる花と篠つく朱色の雨のもやで眼もくらむほどになる) / The cry that streams out into the indifferent spaces, And never stops or slackens---W. H. Auden (冷淡な空間に流れ出ていって,絶えもしないゆるみもしない泣き声).

同様に,石橋(編)の辞典より,Latinism の項から関連する部分 (477) を引用する.

(3) 抽象名詞を複数形で用いる表現法

いわゆる強意複数 (Intensive Plural) の一種であるが,とくにラテン語の表現法を模倣した16世紀後半の作家の文章に多く見られ,その影響で後代でも文語的ないし詩的用法として維持されている.たとえば,つぎの例に見られるような hopes, fears は,Virgil (70--19 B.C.) や Ovid (43 B.C.--A.D. 17?) に見られるラテン語の amōrēs [L amor love の複数形], metūs [L metus fear の複数形] にならったものとみなされる.Like a young Squire, in loues and lusty-hed His wanton dayes that ever loosely led, . . . (恋と戯れに浮き身をやつし放蕩に夜も日もない若い従者のような…)---E. Spenser, Faerie Qveene I. ii. 3 / I will go further then I meant, to plucke all feares out of you. (予定以上のことをして,あなたの心配をきれいにぬぐい去って上げよう)---Sh, Meas. for M. IV. ii. 206--7 / My hopes do shape him for the Governor. (どうやらその人はおん大将と見える)---Id, Oth. II. i. 55.

ほほう,ラテン語のレトリックとは! それがルネサンス・イングランドで流行し,その余韻が近現代英語に伝わるという流れ.急に呑み込めた気がする.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.

・ 荒木 一雄,安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

2020-11-09 Mon

■ #4214. 強意複数 (1) [plural][intensive_plural][semantics][number][category][noun][terminology][countability]

英語(やその他の言語)における名詞の複数形 (plural) とは何か,さらに一般的に言語における数 (number) という文法カテゴリー (category) とは何か,というのが私の研究におけるライフワークの1つである.その観点から,不思議でおもしろいなと思っているのが標題の強意複数 (intensive_plural) という現象だ.以下,『徹底例解ロイヤル英文法』より.

まず,通常は -s 複数形をとらないはずの抽象概念を表わす名詞(=デフォルトで不可算名詞)が,強意を伴って強引に複数形を取るというケースがある.この場合,意味的には「程度」の強さを表わすといってよい.

・ It is a thousand pities that you don't know it.

・ She was rooted to the spot with terrors.

このような例は,本来の不可算名詞が臨時的に可算名詞化し,それを複数化して強意を示すという事態が,ある程度慣習化したものと考えられる.可算/不可算の区別や単複の区別をもたない日本語の言語観からは想像もできない,ある種の修辞的な「技」である.心理状態を表わす名詞の類例として despairs, doubts, ecstasies, fears, hopes, rages などがある.

一方,上記とは異なり,多かれ少なかれ具体的なモノを指示する名詞ではあるが,通常は不可算名詞として扱われるものが,「連続」「広がり」「集積」という広義における強意を示すために -s を取るというケースがある.

・ We had gray skies throughout our vacation.

・ They walked on across the burning sands of the desert.

・ Where are the snows of last year?

ほかにも,気象現象に関連するものが多く,clouds, fogs, heavens, mists, rains, waters などの例がみられる.

「強意複数」 (intensive plural) というもったいぶった名称がつけられているが,thanks (ありがとう),acknowledgements (謝辞),millions of people (何百万もの人々)など,身近な英語表現にもいくらでもありそうだ.英語における名詞の可算/不可算の区別というのも,絶対的なものではないと考えさせる事例である.

・ 綿貫 陽(改訂・著);宮川幸久, 須貝猛敏, 高松尚弘(共著) 『徹底例解ロイヤル英文法』 旺文社,2000年.

2020-10-09 Fri

■ #4183. 「記号のシニフィエ充填原理」 [semantics][semantic_change][bleaching][grammaticalisation][sign]

文法化 (grammaticalisation) の議論では,原義の強度が弱まる意味の漂白化 (bleaching) が話題になる.これ自体が意味変化 (semantic_change) の一種でもあるが,そのように意味が弱まって漂白化したスキをついて,その形式に対して新たな意味や機能が潜り込んでくるという点,つまり二次的な意味変化が続くという点がおもしろい.Meillet が意味変化の著名な論文 "Comment les mots changent de sens" (p. 7) で,この点に触れている.

En ce qui concerne spécialement le changement de sens, une circinstance importante est que le mot, soit prononcé, soit entendu, n'éveille presque jamais l'image de l'objet ou de l'acte dont il est le signe; comme l'a si justement dit M. Paulhan cité par M. Leroy, Le langage, p. 97: « comprendre un mot, une phrase, ce n'est pas avoir l'image des objets réels que représente ce mot ou cette phrase, mais bien sentir en soi un faible réveil des tendances de toute nature qu'éveillerait la perception des objets représentés par le mot ». Une image aussi peu évoquée, et aussi peu précisément, est par là même sujette à se modifier sans grande résistance.

ある記号 (sign) について,シニフィエが弱まると,スカスカになったその空隙を埋めるかのように,容易に別の意味や機能が入り込んでくるのだという.シニフィアンの立場からみると,常に確実で強固な相方(=シニフィエ)を欲するということになろうか.

この点と関連して想起されるのは,「#2212. 固有名詞はシニフィエなきシニフィアンである」 ([2015-05-18-1]) の最後に触れたことである.指示対象はもっているが,本来シニフィエをもたない固有名詞にすら,スカスカのシニフィエを埋めようとする作用が認められるということだ.これは「記号のシニフィエ充填原理」とでも呼びたくなる興味深い現象である.

・ Meillet, Antoine. "Comment les mots changent de sens." Année sociologique 9 (1906). 1921 ed. Rpt. Dodo P, 2009.

2020-09-11 Fri

■ #4155. シネクドキー(提喩)とメトニミー(換喩) [synecdoche][metonymy][rhetoric][semantics][semantic_change][cognitive_linguistics][terminology]

標題の2つの「言葉のあや」あるいは意味論上の過程は,古来さまざまに定義され,論じられてきたが,しばしば混同されてきた.

『新編 認知言語学キーワード事典』によると,「提喩」と訳されるシネクドキー (synecdoche) は,「包含関係(類と種の関係)に基づいて転義(意味のズレ)が起こる比喩で,上位概念で下位概念を指したり,下位概念で上位概念を指すものを言う」 (238) とある.典型例として,以下のようなものがある.

・ 花見に行った.

・ 空から白いものが降ってきた.

・ 頭に白いものが目立ってきた.

・ John would have a drink with his wife.

・ 今晩のご飯は何ですか.

・ 喫茶店でお茶でも飲もう.

・ One has to earn one's bread.

シネクドキーとは何か,これで分かったような気がするものの,それと「換喩」と訳されるメトニミー (metonymy) との区別が厄介な問題である.実際,両者はしばしば混同されてきた.同事典 (239) より,この区別について解説している箇所を引用しよう.

提喩と換喩は,〈全体と部分の関係〉と〈類と種の関係〉に関して,研究史上,しばしば混乱が見られ,グループμ (Le groupe μ 1970) などは,〈全体と部分の関係 (a part of whole)〉と〈類と種の関係 (a kind of class)〉を正しく区別したにもかかわらず,両者を提喩として一括してしまった.こうした先行研究への批判をふまえて,佐藤信夫 (1978[1992]) は,一連の研究で,〈全体と部分の関係〉を提喩から切り離して換喩とし,〈類と種の関係〉に基づく比喩だけを提喩と扱う考え方を示した.実際,換喩は,全体 A と部分 a の関係において,部分 a は A の一部であって,a だけで A にはならない.例えば,「恩師のところに顔を見せに行く」と言うとき,部分としての「顔」が全体としての「人間」を指すが,「顔」は,それ自体では「人間」ではない.これに対し,提喩は,上位概念 B と下位概念 b の関係において,b は,すでに1つの B にあたる.例えば,「喫茶店でお茶を飲む」において「お茶」が「飲み物」を指すとき,「お茶」も,それ自体「飲み物」であって,この点で,全体と部分の関係と,類と種の関係は,本質的に異なる.こうした観点から見ても,〈全体と部分の関係〉に基づく比喩を換喩とし,〈類と種の関係〉に基づく比喩を提喩として両者を区別することは,妥当なものと言ってよい.

次に,瀬戸を参照した「#2191. レトリックのまとめ」 ([2015-04-27-1]) で紹介したシネクドキーとメトニミーの定義と事例を挙げよう.

| 名称 | 別名 | 説明 | 例 |

|---|---|---|---|

| 提喩 | シネクドキ (synecdoche) | 「天気」で「いい天気」を意味する場合があるように,類と種の間の関係にもとづいて意味範囲を伸縮させる表現法. | 熱がある.焼き鳥.花見に行く. |

| 換喩 | メトニミー (metonymy) | 「赤ずきん」が「赤ずきんちゃん」を指すように,世界の中でのものとものの隣接関係にもとづいて指示を横すべりさせる表現法. | 鍋が煮える.春雨やものがたりゆく蓑と傘. |

以上より,シネクドキーは類と種の関係,メトニミーは全体と部分の関係を含む広い隣接関係を表わすと理解することができる.

しかし,『新英語学辞典』 (1221) より synecdoche の項目をみてみると,様子が異なる.

synecdoche (← Gk sunekdokhḗ receiving together) 〔修〕(提喩) 換喩 (METONYMY) の一種.部分または特殊なものを示す語句によって全体または一般的なものを表わすこと.部分で全体を表わすことを特に part for whole, L pars prō tōtō ということがある.blade (= sword), hand (= workman), rhyme (= poetry), roof (= house), sail (= ship), seven summers (= seven years) .

ここではシネクドキーはメトニミーの一種ということになっており,しかも前者は全体と部分の関係を表わすという.『新英語学辞典』 (1221) からの引用をさらに続けよう.

現在は主に上記の意味に用いられているが,本来はもっと広い概念を有していた用語で,M. Joseph (1947a) はエリザベス朝の概念として上述のもの以外に次のようなものをあげている.(a) 全体で部分を指す (whole for part, L tōtum prō parte): creature (= man). (b) 種が属を表わす (species for genus): our daily bread (= food); gold (= wealth). (c) 全体を部分に分けて表現する分割表現 (L merismus, partītiō): They first undermined the ground-sills, they beat down the walls, they unfloored the lofts---Puttenham (= A house was outrageously plucked down). (d) 材料で製品を表わす: the marble (= the statue of marble). (e) 職業名で個人を指す換称 (antonomasia): the Bard (= Shakespeare). (f) その他,具象物で抽象物を,抽象物で具象物を表わす表現も提喩とみなすことができよう〔中略〕.

うーむ,ここまでシネクドキーを拡大して解釈すると,メトニミーそのものになってしまうではないか.

最後に McArthur (1014) より synecdoche の定義をみておこう.

In rhetoric, a figure of speech concerned with parts and wholes: (1) Where the part represents the whole: 'a hundred head of cattle' (each animal identified by head alone); 'All hands on deck' (the members of a ship's crew represented by their hands alone). (2) Where the whole represents the part: 'England lost to Australia in the last Test Match' (the countries standing for the teams representing them and taking a plural verb).

『新英語学辞典』と同様,全体と部分の関係を基本とする定義が与えられている.混迷は深い.

・ 辻 幸夫(編) 『新編 認知言語学キーワード事典』 研究社.2013年.

・ 佐藤 信夫,佐々木 健一,松尾 大 『レトリック事典』 大修館,2006年.

・ 瀬戸 賢一 『日本語のレトリック』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2002年.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ Joseph, Sister Miriam, C. S. C. Shakespeare's Use of the Arts of Language. New York: Columbia UP, 1947.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

2020-08-15 Sat

■ #4128. なぜ英語では「兄」も「弟」も brother と同じ語になるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][japanese][semantics][lexeme][sobokunagimon][sapir-whorf_hypothesis][fetishism][lexical_gap]

hellog ラジオ版の第16回は,多くの英語学習者が「初学者の頃からずっと気になっていた」とつぶやく素朴な疑問です.日本語では「兄」と「弟」の区別はほぼ常に重要ですが,英語では両者を brother と1語にまとめあげるのが普通です.確かに英語にも elder brother や younger brother などの表現はありますが,これは年齢の上下が問題となり得る特殊な状況で用いられる特殊な表現というべきで,やはりデフォルトの表現は brother でしょう.なぜ日英語間には,単語の意味の守備範囲について,このような食い違いがみられるのでしょうか.では,解説の音声をどうぞ.

端的にいえば,各言語(の世界観)には独自の「顕点」があるということです.日本語(文化)は年齢の上下関係を重視する発想をもっており「上下関係」が顕点となっていますが,英語(文化)では「上下関係」は顕点ではありません.日本語にみられる上下関係という顕点は,伝統的な儒教文化に負うところが大きいと思われます.各言語の示す顕点には,しばしば文化的背景が関わっています.

しかし,言語間で単語の意味の守備範囲が異なっている事例のすべてを文化的背景で説明することはできません.文化的背景による安易な説明は,自文化優越論にも発展しやすく,注意が必要だと思っています.日英語から特定の単語を取り上げて,その意味の違いを喧伝し,日本語文化と英語文化の対照を安易に論じることには慎重であるべきと考えます.「一単語文化論」には要注意です.

今回の素朴な疑問は,言語相対論 (linguistic_relativism) やサピア=ウォーフの仮説

(sapir-whorf_hypothesis) などの言語論上の大きな問いに繋がってきます.関連して,##3779,1868,1894,2711,1337の記事セットを是非お読みください.

2020-08-04 Tue

■ #4117. It's very kind of you to come. の of の用法は歴史的には「行為者」 [preposition][syntax][infinitive][construction][adjective][semantics][passive]

昨日の記事「#4116. It's very kind of you to come. の of の用法は?」 ([2020-08-03-1]) の続編.共時的にはすっきりしない of の用法だが,歴史的にみるとおよそ解決する.今回は,この構文と of の用法について歴史的にひもといて行こう.

OED の of, prep. によると,この用法の of は,"V. Indicating the agent or doer." という大区分の下で語義16に挙げられている.

16. Indicating the doer of something characterized by an adjective: following an adjective alone, as foolish, good, rude, stupid, unkind, wise, wrong (or any other adjective with which conduct can be described); †following an adjective qualifying a noun, as a cruel act, a cunning trick, a kind deed, an odd thing; †following a past participle qualified by an adverb, as cleverly managed, ill conceived, well done.

Usually followed by to do (something), as in it was kind of you (i.e. a kind act or thing done by you) to help him etc., and less frequently by †that, both constructions introducing the logical subject or object of the statement, e.g. It was kind of him to tell me = His telling me was a thing kindly done by him.

「行為者」の of といわれても,にわかには納得しがたいかもしれない.標題の文でいえば,確かに you は come の意味上の主語であり,したがって行為者ともいえる.しかし,それであれば for 句を用いた It is important for him to get the job. (彼が職を得ることは重要なことだ.)にしても,him は get の意味上の主語であり行為者でもあるから,of と for の用法の違いが出ない.2つの前置詞が同一の用法をもつこと自体はあり得るにせよ,なぜそうなるのかの説明が欲しい.

OED からの引用に記述されている歴史的背景を丁寧に読み解けば,なぜ「行為者の of」なのかが分かってくる.この用法の of の最初期の例は,どうやら形容詞の直後に続くというよりも,形容詞を含む名詞句の直後に続いたようなのである.つまり,It's a very kind thing of you to come. のような構文が原型だったと考えられる.だが,この原型の構文も初出は意外と遅く,初期近代英語期に遡るにすぎない.以下,OED より最初期の数例を挙げておこう.

1532 W. Tyndale Expos. & Notes 73 Is it not a blind thing of the world that either they will do no good works,..or will..have the glory themselves?

a1593 C. Marlowe Jew of Malta (1633) iv. v 'Tis a strange thing of that Iew, he lives upon pickled grasshoppers.

1603 W. Shakespeare Hamlet iii. ii. 101 It was a brute parte of him, To kill so capitall a calfe.

1668 H. More Divine Dialogues ii. 383 That's a very odd thing of the men of Arcladam.

1733 J. Tull Horse-hoing Husbandry 266 Is it not very unfair of Equivocus to represent [etc.]?

1766 H. Brooke Fool of Quality I. iv. 145 Indeed, it was very naughty of him.

最初の4例は「形容詞を含む名詞句 + of」となっている.of を "(done) by" ほどの「行為者の of」として読み替えれば理解しやすいだろう.ここで思い出したいのは,受け身の動作主を表わす前置詞は,現代でこそ by が一般的だが,中英語から初期近代英語にかけては,むしろ of が幅を利かせていた事実だ.当時は現代以上に of = "done by",すなわち「行為者の of」の感覚が濃厚だったのである(cf. 「#1350. 受動態の動作主に用いられる of」 ([2013-01-06-1]),「#1333. 中英語で受動態の動作主に用いられた前置詞」 ([2012-12-20-1]),「#2269. 受動態の動作主に用いられた by と of の競合」 ([2015-07-14-1])).

しかし,上に挙げた最後の2例については,すでに統語的省略が生じて「形容詞 + of」の構文へと移行しており,本来の「行為者の of」の感覚も薄れてきているように見受けられる.標題の構文は,原型の構文がこのように省略され形骸化しながらも,現代まで継承されてきたものにほかならないのである.

2020-08-03 Mon

■ #4116. It's very kind of you to come. の of の用法は? [preposition][syntax][infinitive][construction][adjective][semantics][apposition]

標題のように,いくつかの形容詞は「of + 人」という前置詞句を伴う.

・ It's very kind of you to come. (わざわざ来てもらってすみません.)

・ It was foolish of you to spend so much. (そんなにお金を使って馬鹿ねえ.)

・ It was wrong of him to tell lies. (嘘をついて,彼もよくなかったね.)

・ It is wise of you to stay away from him. (君が彼とつき合わないのは賢明だ.)

・ It was silly of me to forget my passport. (パスポートを忘れるとはうかつだった.)

典型的に It is ADJ of PERSON to do . . . . という構文をなすわけだが,PERSON is ADJ to do . . . . という構文もとることができる点で興味深い.たとえば標題は You're very kind to come. とも言い換えることができる.この点で,より一般的な「for + 人」を伴う It is important for him to get the job. (彼が職を得ることは重要なことだ.)の構文とは異なっている.後者は *He is important to get the job. とはパラフレーズできない.

標題の構文を許容する形容詞 --- すなわち important タイプではなく kind タイプの形容詞 --- を挙げてみると,careful, careless, crazy, greedy, kind, mad, nice, silly, unwise, wise, wrong 等がある (Quirk et al. §§16.76, 16.82).いずれも意味的には人の行動を評価する形容詞である.別の角度からみると,標題の文では kind (親切な)なのは「来てくれたこと」でもあり,同時に「あなた」でもあるという関係が成り立つ.

一方,上述の important (重要な)を用いた例文では,重要なのは「職を得ること」であり,「彼」が重要人物であるわけではないから,やはり両タイプの意味論的性質が異なることが分かるだろう.つまり,important タイプの for を用いた構文とは異なり,kind タイプの of を用いた構文では,kind of you の部分が you are kind という意味関係を包含しているのである.

とすると,この前置詞 of の用法は何と呼ぶべきか.一種の同格 (apposition) の用法とみることもできるが,どこか納まりが悪い(cf. 「#2461. an angel of a girl (1)」 ([2016-01-22-1]),「#2462. an angel of a girl (2)」 ([2016-01-23-1])).「人物・行動評価の of」などと呼んでもよいかもしれない.いずれにせよ,歴史的に探ってみる必要がある.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2020-07-20 Mon

■ #4102. 反意と極性 [semantics][antonymy][markedness]

反意 (antonym) は,語の意味論 (semantics) における1つの重要なトピックである.一口に反意語といっても様々なタイプがあり,「#1800. 様々な反対語」 ([2014-04-01-1]) でみたとおりである.また,英語の最も典型的な反意語ペアの1例である old と young をとってみても,How old are you? は普通(=無標)だが, How young are you? はやや変(=有標)という点で,バランスの取れた単純な反意ではなさそうであることが窺われる.反意というのは思ったよりも奥が深い.

典型的な反意に備わっている特徴の1つに polarity (極性)がある.論理学的,意味論的には,主に3種の polarity が区別される.論理,量,評価の polarity だ.Allan (130--31) より説明を引こう.

polarity This is displayed when one term of a binary opposition is described as 'positive' and the other as 'negative'. The most obvious cases are where one term carries a negative affix which the other lacks: possible: impossible, happy: unhappy, obey: disobey, dress: undress, and so on. But other types of opposition are said to have positive and negative terms. The main ones are as follows:

1. Logical polarity is based on the principle that 'two negatives make a positive'. For instance, It's true that it's true is equivalent to It's true, but It's false that it's false changes polarity and is equivalent to It's true. From this we can conclude that false is the negative term and true is positive.

2. Quantity polarity applies particularly to antonym pairs, where the positive term indicates 'more of' some property and the negative term 'less of', as with long (positive) and short (negative).

3. Evaluation polarity is where the positive term expresses approval and the negative term disapproval, as with good: bad, polite: rude.

真・大・善の polarity というところか.反意(語)に向き合う際には,この3点を意識すると混乱せずに済む.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

2020-04-09 Thu

■ #4000. want の英語史 --- 意味変化と語義蓄積 [semantics][semantic_change][polysemy][gerund]

昨日の記事「#3999. want の英語史 --- 語源と意味変化」 ([2020-04-08-1]) で,want が「欠いている」→「必要である」→「欲する」という意味変化を経てきたことを説明した.意味変化といっても様々なタイプがある.古い意味 A が新しい意味 B に完全に取って代わられることもあれば,新しい意味 B が派生した後も古い意味 A が相変わらず残り,結果として両方の意味が並び立っているというケースもある.後者の場合,通時的にみれば複数の語義が蓄積してきたと表現できるし,共時的にみればその語に多義性 (polysemy) があると表現できることになる.want はまさにこの後者の例であり,新参の「欲する」という語義が圧倒的に優勢には違いないが,最も古い「欠いている」の語義も,次に古い「必要である」の語義も一応生き残っている.

以下,やや古めかしい響きをもつ例文もあるが,(1)--(3) では「欠いている」の語義が,(4)--(6) では「必要である」の語義が認められる.

(1) She wants courage. (彼女には勇気がない.)

(2) The time wants ten minutes to four. (4時10分前だ.)

(3) The sum wanted two dollars of the desired amount. (その金額は希望額に2ドル足りなかった.)

(4) This dirty floor wants a scrub. (この汚れた床はごしごし磨く必要がある.)

(5) This CD player wants repairing. (このCDプレーヤーは修理の必要がある.)

(6) Your hair wants to be cut. (君の髪の毛は刈る必要がある.)

(5) のように動名詞が続く構文は,意味的には受け身となる点で need の用法と同じである(cf. 「#3605. This needs explaining. --- 「need +動名詞」の構文」 ([2019-03-11-1])).

名詞 want も同様で,古い「必要」の語義も周辺的ながら残っている.The homeless are in want of shelter. (ホームレスは雨露をしのげる場所を求めている.)では,want を need に置き換えても通用する.また「欠乏,不足」の語義も for want of . . . (?不足のために)という句に残っている.これも for lack of . . . と言い換えることができる.Mother Goose の伝承童謡 (nursery rhyme) に,この句を繰り返す教訓詩として有名なものがある.

For want of a nail the shoe was lost. 釘がないので蹄鉄が打てない For want of a shoe the horse was lost. 蹄鉄が打てないので馬が走れない For want of a horse the rider was lost. 馬が走れないので騎士が乗れない For want of a rider the battle was lost. 騎士が乗れないので戦いが出来ない For want of a battle the kingdom was lost. 戦いが出来ないので国が滅びた And all for the want of a horseshoe nail. すべては蹄鉄の釘がなかったせい

多義語の学習はしばしば難しいが,なぜその語が多義なのかを考えてみるとおもしろい.過去に意味変化を経てきた過程で,古い語義の上に新しい語義が蓄積されてきた可能性が高いからだ.とりわけ意味変化に強い次の辞典をそばに置いておくと便利である.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2020-04-08 Wed

■ #3999. want の英語史 --- 語源と意味変化 [semantics][semantic_change][etymology][old_norse][metonymy][loan_word]

もしかすると英会話で最も頻出する表現は I want to . . . かもしれない.少なくともトラベル英会話では,少し丁寧な I'd like to . . . と並んで最重要表現の1つであることは間違いない.これさえ使いこなせれば最低限の用を足せるのではないかと思われるほどの基本表現である.実際「#2096. SUBTLEX-US Word Frequency List」 ([2015-01-22-1]) による語彙の頻度リストによれば,want はなんと62位である.超高頻度の単語といってよい.

実はこの want という頻出語に注目するだけで,かなり多くのことを論じることができる.少々おおげさではあるが「want の英語史」を展開することが可能なのである.というわけで,今日から何回かにわたって「want の英語史」のシリーズをお届けする.初回となる今回は,want の語源と意味変化 (semantic_change) に注目する.

want は語源的にいえばそもそも純粋な英単語ではない.これほど高頻度の単語が英語本来語でないというのは驚きだが,事実である.この動詞は古ノルド語 (old_norse) からの借用語だ(「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1]) を参照).古ノルド語の動詞 vanta (?を欠いている)に由来するが,これ自体はゲルマン祖語の *wan-,さらには印欧祖語の *wā にさかのぼる.月の満ち欠けの「欠け」を意味する wane や,ラテン語 vānus (empty) に由来する vain もこの印欧語根を共有している.原義は「欠けている」である.

古ノルド語の動詞 vanta が英語では wante(n) として受容されたが,その時期は1200年頃のことである.そこでの語義はやはり「欠いている」であり,ほぼ同時期に名詞として受け入れた際の語義も「欠乏」だった.つまり,当初は「欲する」の語義はなく,中英語期には専ら「欠いている」を意味するにとどまった.

中英語期も終わりに近づいた15世紀後半に「必要である」の語義が生じた.欠けている大事なものがあれば,当然人はそれを必要とするからだ.この意味変化は,フランス語の il me faut (原義は「私には?が欠けている」だが,「私には?が必要だ」の意味で用いられる)にも類例がみられる.近代英語期に入ると,連動して名詞にも「必要」の語義が加わった.さらに続けて,あるものが必要となれば,人はそれを欲するのが道理だ.そこで「欲する」の語義がさらに付け加わわることになった.欠けていれば,それを必要とし,さらにそれを欲するようになるという連鎖は,きわめて自然な因果関係である.メトニミー (metonymy) による意味変化の例といってよい.

ところで,この「欲する」という新しい語義での初出は OED によると1621年のことである.want to do に至っては初例が1698年である.さらに確かな例の出現ということでいえば,18世紀を待たなければならなかったといってよい.現在では超がつくほど頻度の高い語句となっているが,その歴史はおそらく300年ほどしかないということになる.何とも驚きの事実だ.

2020-01-07 Tue

■ #3907. 英語の重言 [rhetoric][prescriptivism][semantics]

「馬から落馬する」「後の後悔」の類いの重言(重ねことば)は,英語では "redundancy", "pleonasm", "tautological expression" などと言及される.Usage and Abusage の "TAUTOLOGY" の項目の下に,この種の句がいろいろと挙げられている.長いリストだが,おもしろいので以下に引用しよう.

adequate enough, and etc., appear on the scene, ascend up, at about (e.g. 3 p.m.), attach together, attached hereto, both alike, burn down and burn up, classified into classes, collaborate together, connect together and connect up, consolidate together, continue on and continue yet, co-operate together, couple together, debate about (v.), descend down, discuss about, divide off and divide up, drink up and drink down, early beginnings, eat up, enclosed herewith (or herein), end up, equally as, file away (commercially), final completion, final upshot, finish up (v.t. and v.i.), first begin, flood over, follow after, forbear from, forbid from, free, gratis, and for nothing, fresh beginner, from hence, from thence, from whence, funeral obsequies, gather together, good benefit, have got (for 'have' or 'possess'), hoist up, hurry up, important essentials, in between, indorce on the back, inside of, join together, joint co-operation, just exactly, just merely, just recently, lend out, link together, little birdling, meet together, mention about, merge together, mingle together, mix together, more inferior, more preferable, more superior, mutual co-operation, necessary requisite, new beginner, new creation, new departure and entirely new departure, new innovation, not a one, (it) now remains, open up (v.t.), original source, outside of, over again, over with (done, ended, finished), pair of twins, past history, peculiar freak, penetrate into, plan on (v.), polish up, practical practice, (one's) presence on the scene, proceed on(ward), protrude out, raze to the ground, really realize, recall back, reduce down, refer back, relax back, remember of, render a return, renew again, repay back, repeat again, repeat the same (e.g. story), (to) rest up, retire back, return back, revert back, revive again, rise up, seldom ever, (to) separate apart, settle up, shrink down and shrink up, sink down, steady on!, still continue, still more yet, still remain, study up, sufficient enough, swallow down, taste of (for taste, v.), termed as, than what, this next week, twice over, two halves (except when from different wholes), two twins (of one pair), uncommonly strange, unite together, used to (do something) before, we all and you all, where at, where to, whether or not, widow woman, young infant

なるほどと思うものもあるが,めくじらを立てるほどでもない例や,語義や語源を厳密に解釈しすぎた語源論法風の屁理屈な例もある (cf. 「#720. レトリック的トポスとしての語源」 ([2011-04-17-1])) .たとえば meet together など together を伴う例が多いが,動詞にその意味が埋め込まれているかどうかは当該の動詞の(統語)意味論の問題であり,記述言語学の立場からは,意味が通時的に変化してきた(あるいは共時的に変異している)と解釈することもできるのである.規範は規範であるというのは認めるにせよ,一方で記述は記述という立場もあり得ることは押さえておきたい.

これらの冗長表現は,論理的には無駄が多いということになるが,修辞的にはある種の効果(強調,念押し,曖昧さの回避など)を担っており,それ自体に存在意義がないというのは言い過ぎだろう.だからといって,私ももちろん手放しに容認しているわけではない.社会的にはスティグマを伴うため,使用が一般的には推奨されない,といっておくのが現実的なところだろう.言葉は一面的には評価できない難しい代物なのだ.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2019-11-05 Tue

■ #3844. 比較級の4用法 [comparison][adjective][adverb][semantics]

昨日の記事「#3843. なぜ形容詞・副詞の「原級」が "positive degree" と呼ばれるのか?」 ([2019-11-04-1]) や「#3835. 形容詞などの「比較」や「級」という範疇について」 ([2019-10-27-1]) で,形容詞・副詞の比較 (comparison) について調べている.以下は『新英語学辞典』の comparison の項からの要約にすぎないが,Kruisinga (Handbook, Vol. 4, §§1734--41) による比較級の4用法を紹介しよう.

(i) 対照比較級 (comparative of contrast)

a younger son における比較級 younger は,an elder son の elder を念頭に,それと対照的に用いられている.How slow you are! Try and be a little quicker. のように,テキスト中に明示的に対照性が示される場合もある.一方,unique, real, right, wrong などの形容詞は本来的に対照的な意味を有しており,それゆえに対照比較級をとることはない.

(ii) 優勢比較級 (comparative of superiority)

2者について同じ特徴をもつが,一方が他方よりも高い程度を表わす場合に用いられる.He worked harder than most men. のような一般的な比較文がこれである.対照比較級の特別な場合と考えることもできる.

(iii) 比例比較級 (comparative of proportion)

平行する2つの節で用いられることが多く,同じ比率で増加・減少する性質を表現する.The more he contemplated the thing the greater became his astonishment. や You grow queerer as you grow older. や Life seemed the better worth living because she had glimpsed death. などの例があがる.

(iv) 漸層比較級 (comparative of graduation)

ある性質が漸次増加・減少することを表わすのに and を用いて比較級を重ねるもの.The road got worse and worse until there was none at all. など.worse and worse とする代わりに even worse などと副詞を添える場合もあるし,worse 1つを単独で用いる場合もある.

比較級を意味論的に分類してみると興味深い.これらの歴史的発達も調べてみるとおもしろそうだ.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2019-09-22 Sun

■ #3800. 語彙はその言語共同体の世界観を反映する [semantics][lexeme][lexicology][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

語彙がその言語を用いる共同体の関心事を反映しているということは,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) や Humboldt の「世界観」理論 (Weltanschauung) でも唱えられてきた通りであり,言語について広く関心をもたれる話題の1つである(「#1484. Sapir-Whorf hypothesis」 ([2013-05-20-1]) を参照) .

言語学には語彙論 (lexicology) という分野があるが,この研究(とりわけ歴史的研究)が有意義なのは,1つには上記の前提があるからだ.Kastovsky (291) が,この辺りのことを上手に言い表わしている.

It is the basic function of lexemes to serve as labels for segments of extralinguistic reality that for some reason or another a speech community finds noteworthy. Therefore it is no surprise that even closely related languages will differ considerably as to the overall structure of their vocabulary, and the same holds for different historical stages of one and the same language. Looked at from this point of view, the vocabulary of a language is as much a reflection of deep-seated cultural, intellectual and emotional interests, perhaps even of the whole Weltbild of a speech community as the texts that have been produced by its members. The systematic study of the overall vocabulary of a language is thus an important contribution to the understanding of the culture and civilization of a speech community over and above the analysis of the texts in which this vocabulary is put to communicative use. This aspect is to a certain extent even more important in the case of dead languages such as Latin or the historical stages of a living language, where the textual basis is more or less limited.

したがって,たとえば英語歴史語彙論は,過去1500年余にわたる英語話者共同体の関心事(いな,世界観)の変遷をたどろうとする壮大な試みということになる.そのような試みの1つの結実が,OED のような歴史的原則に基づいた大辞典ということになる.

語彙が世界観を反映するという視点は言語相対論 (linguistic_relativism) の視点でもあるし,対照言語学的な関心を呼び覚ましてもくれる.そちらに関心のある向きは,「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]),「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか」 ([2016-09-28-1]),「#3779. brother と兄・弟 --- 1対1とならない語の関係」 ([2019-09-01-1]) などを参照されたい.一方,単純な語彙比較とそれに基づいた文化論に対しては注意すべき点もある.「#364. The Great Eskimo Vocabulary Hoax」 ([2010-04-26-1]),「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) にも目を通してもらいたい.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2019-09-01 Sun

■ #3779. brother と兄・弟 --- 1対1とならない語の関係 [japanese][semantics][lexeme][sobokunagimon][sapir-whorf_hypothesis][fetishism][lexical_gap]

なぜ英語では兄と弟の区別をせず,ひっくるめて brother というのか.よく問われる素朴な疑問である.文化的な観点から答えれば,日本語社会では年齢の上下は顕点として重要な意義をもっており,人間関係を表わす語彙においてはしばしば形式の異なる語彙素が用意されているが,英語社会においては年齢の上下は相対的にさほど重要とされないために,1語にひっくるめているのだ,と説明できる.日本語でも上下が特に重要でない文脈では「兄弟」といって済ませることができるし,逆に英語でも上下の区別が必要とあらば elder brother や younger brother ということができる.しかし,デフォルトとしては,英語では brother,日本語では兄・弟という語彙素をそれぞれ用いる.

よく考えてみると,brother 問題にかぎらず,大多数の日英語の単語について,きれいな1対1の関係はみられない.一見対応するようにみえる互いの単語の意味を詳しく比べてみると,たいてい何らかのズレがあるものである.そうでなければ,英和辞典も和英辞典も不要なはずだ.単なる単語の対応リストがあれば十分ということになるからだ.

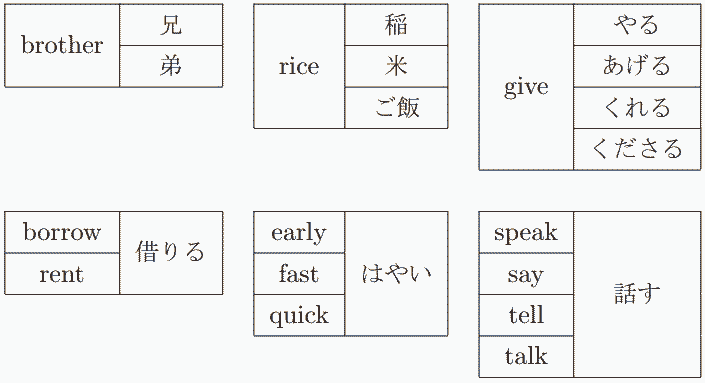

安藤・澤田 (237--38) が,以下のような例を引いている.

上段の brother, rice, give のように,英語のほうが粗い区分で,日本語のほうが細かい例もあれば,逆に下段のように英語のほうが細かく,日本語のほうが粗い例もある.その点ではお互い様である.日英語の比較にかぎらず,どの2言語を比べてみても似たようなものだろう.多くの場合,意味上の精粗に文化的な要因が関わっているという可能性はあるにしても,それ以前に,言語とはそのようなものであると理解しておくのが妥当である.この種の比較対照の議論にいちいち過剰に反応していては身が持たないというくらい,日常茶飯の現象である.

関連する日英語の興味深い事例として「#1868. 英語の様々な「群れ」」 ([2014-06-08-1]),「#1894. 英語の様々な「群れ」,日本語の様々な「雨」」 ([2014-07-04-1]) や,諸言語より「#2711. 文化と言語の関係に関するおもしろい例をいくつか」 ([2016-09-28-1]) の事例も参照.一方,このような事例は,しばしばサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) を巡る議論のなかで持ち出されるが,「#1337. 「一単語文化論に要注意」」 ([2012-12-24-1]) という警鐘があることも忘れないでおきたい.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

2019-08-25 Sun

■ #3772. Wittgenstein の「言語ゲーム」 (2) [function_of_language][language-game][context][speech_act][pragmatics][semantics][terminology][philosophy_of_language]

昨日の記事 ([2019-08-24-1]) で Wittgenstein の言語ゲーム (Sprachspiel, language-game) に触れた.Bussmann (262) の用語辞典の定義によると次の通り.

language game

L. Wittgenstein's term referring to complex units of communication that consist of linguistic and non-linguistic activities (e.g. the giving of and complying with commands in the course of collaborating on the building of a house). Signs, words, and sentences as 'tools of language' have in and of themselves no meaning; rather meaning is derived only from the use of these items in particular contexts of language behavior.

論理実証主義 (logical positivism) から転向した後の Wittgenstein の,このような コンテクスト重視の言語観や意味観は,後の日常言語哲学 (ordinary language philosophy) に大きな影響を与え,発話行為 (speech_act) を含めた語用論 (pragmatics) の発展にも貢献した."the meaning of a word is its use in the language" という意味のとらえ方は,なお問題があるものの,1つの見解とみなされている.

意味の意味に関連して「#1782. 意味の意味」 ([2014-03-14-1]),「#1990. 様々な種類の意味」 ([2014-10-08-1]),「#2199. Bloomfield にとっての意味の意味」 ([2015-05-05-1]),「#2794. 「意味=定義」説の問題点」 ([2016-12-20-1]),「#2795. 「意味=指示対象」説の問題点」 ([2016-12-21-1]) などの内容とも比較されたい.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

2018-12-20 Thu

■ #3524. 構文文法の3つの特徴 [construction_grammar][semantics][pragmatics][linguistics]

昨日の記事「#3523. 構文文法における構文とは?」 ([2018-12-19-1]) で,構文文法の特徴を1つ挙げた.構文文法は,語彙と文法を明確に異なるものとしてとらえないという言語観に立つ.語の構造と統語の構造では確かに内部の複雑さは異なるものの,形式と機能をペアリングさせた単位である点で違いはない,と考えるのである.

構文文法の言語観として,ほかにも特徴的なことがある.1つは,意味論と語用論のあいだに明確な区分を設けないということだ.意味論的な情報は,焦点,話題,使用域といった語用論的な情報とともに表現されているという立場をとる.

構文文法の今ひとつの特徴は,一見すると意外なことに,生成文法風に「生成的」 (generative) な立場をとっていることだ.「生成的」とは,文法的に許容される無限の表現を説明しようとする一方で,許容されない無限の表現を排除しようとしていることを指す.ただし,生成文法のように「変形的」 (transformational) ではないことに注意が必要である.基底の統語・意味的な形式から,何らかの変形を経て表層の形式が生み出されるという過程は想定していない.

明らかに,構文文法は生成文法寄りではなく認知文法寄りの立場のように見えるが,「#3511. 20世紀からの各言語学派を軸上にプロットする」 ([2018-12-07-1]) の図でみたように,形式にも十分なこだわりを示している点では中間的な文法ともいえそうだ.昨今注目されている文法だが,バランサー的な位置取りにいることが魅力的なのかもしれない.

・ Goldberg, Adele E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: U of Chicago P, 1995.

2018-09-03 Mon

■ #3416. 祈願の may と勧告の let の意味論的類似性 [pragmatics][semantics][syntax][word_order][speech_act][auxiliary_verb][optative][may]

「#2478. 祈願の may と勧告の let の発達の類似性」 ([2016-02-08-1]) で,両構文の意外とも思える類似性について歴史的な観点から紹介した.現代英語の共時的観点からも,Huddleston and Pullum (944) が両者の意味論的な類似性に言及している.

[Optative may C]onstruction . . . , which belongs to somewhat formal style, has may in pre-subject position, meaning approximately "I hope/pray". There is some semantic resemblance between this specialised use of may and that of let in open let-imperatives, but syntactically the NP following may is clearly subject . . . . The construction has the same internal form as a closed interrogative, but has no uninverted counterpart.

may と let が「意味論」的に似ているという点は首肯できる(ここでいう「意味論」は語用論も含んだ「意味論」だろう).発話行為としての「祈願」を行なえば,次に「勧告」したくなるのが人情だろうし,「勧告」の前段階として「祈願」は付きもののはずだ.

一方,「統語」的には,続く名詞句が主格に置かれるか目的格に置かれるかという点で明らかに区別されると指摘されている.確かに,両者はおおいに異なる.しかし,may と let を,対応する発話行為を表わす語用標識ととらえ,その後に来る名詞句の格の区別は無視すれことにすれば,いずれも「語用標識+名詞句(+動詞の原形)」となっていることは事実であり,統語的にも似ていると議論することはできる.少なくとも表面的な統語論においては,そうみなせる.

may も let も,文頭の動詞原形で命令を標示したり,文頭の Oh で感嘆を標示したりするのと同様の語用論的な機能を色濃くもっていると考えることができるかもしれない.「#2923. 左と右の周辺部」 ([2017-04-28-1]) という観点からも迫れそうな,語用論と統語論の接点をなす問題のように思われる.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

2018-08-19 Sun

■ #3401. 英語語彙史の方法論上の問題 [methodology][dictionary][oed][htoed][philology][lexicography][lexicology][semantics][etymology]

昨日の記事「#3400. 英語の中核語彙に借用語がどれだけ入り込んでいるか?」 ([2018-08-18-1]) で取り上げた Durkin の論文では,英語語彙史の実証的調査は,OED と HTOED という2大ツールを使ってですら大きな困難を伴うとして,方法論上の問題が論じられている.結論部 (405--06) に,諸問題が要領よくまとまっているので引用する.

One of the most striking and well-known features of lexical data is its extreme variability: as the familiar dictum has it 'chaque mot a son histoire', and accounting for the varied histories of individual words demands classificatory frameworks that are flexible, nonetheless consistent in their approach to similar items. Awareness is perhaps less widespread that the data about word histories presented in historical dictionaries and other resources are rarely 'set in stone': sometimes certain details of a word's history, for instance the details of a coinage, may leave little or no room for doubt, but more typically what is reported in historical dictionaries is based on analysis of the evidence available at time of publication of the dictionary entry, and may well be subject to review if and when further evidence comes to light. First dates of attestation are particularly subject to change, as new evidence becomes available, and as the dating of existing evidence is reconsidered. In particular, the increased availability of electronic text databases in recent years has swollen the flow of new data to a torrent. The increased availability of data should also not blind us to the fact that the earliest attestation locatable in the surviving written texts may well be significantly later than the actual date of first use, and (especially for periods, varieties, or registers for which written evidence is more scarce) may actually lag behind the date at which a word or meaning had already become well established within particular communities of speakers. Additionally, considering the complexities of dating material from the Middle English period . . . highlights the extent to which there may often be genuine uncertainty about the best date to assign to the evidence that we do have, which dictionaries endeavour to convey to their readers by the citation styles adopted. Issues of this sort are grist to the mill of anyone specializing in the history of the lexicon: they mean that the task of drawing broad conclusions about lexical history involves wrestling with a great deal of messy data, but the messiness of the data in itself tells us important things both about the nature of the lexicon and about our limited ability to reconstruct earlier stages of lexical history.

語源情報は常に流動的であること,初出年は常に更新にさらされていること,初出年代は口語などにおける真の初使用年代よりも遅れている可能性があること,典拠となっている文献の成立年代も変わり得ること等々.ここに指摘されている証拠 (evidence) を巡る方法論上の諸問題は,英語語彙史ならずとも一般に文献学の研究を行なう際に常に意識しておくべきものばかりである.OED3 の編者の1人である Durkin が,辞書は(OED ですら!)研究上の万能なツールではあり得ないと説いていることの意義は大きい.

・ Durkin, Philip. "The OED and HTOED as Tools in Practical Research: A Test Case Examining the Impact of Loanwords in Areas of the Core Lexicon." The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics. Ed. Merja Kytö and Päivi Pahta. Cambridge: CUP, 2016. 390--407.

2018-08-18 Sat

■ #3400. 英語の中核語彙に借用語がどれだけ入り込んでいるか? [loan_word][borrowing][lexicology][semantics][oed][htoed][statistics]

英語語彙における借用語の割合が高いことは,本ブログの多くの記事で取り上げてきた.この事実に関してとりわけ注目すべき質的な特徴として,借用語が基本語彙にまで入り込んできているという点が挙げられる(例えば「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1]) を参照).諸言語の比較研究によれば,借用語が基本語彙に入り込むという事例は,非常に稀かといえばそうでもなく,ある程度は観察されるのも事実であり,従来しばしば指摘されてきたように,英語がきわめて特異であると評価することはもはやできない.とはいえ,そのような事例が通言語的には "unusual" (Durkin 391) であるというのも傾向としては確かである.

Durkin は,標記の問いに答えるべく OED と HTOED を用いて実証的な調査を行なった.まず,'Leipzig-Jakarta list of basic vocabulary' と呼ばれる通言語的に有効とされる基本語彙のリストを参照し,そこから100の核心的な意味を取り出す.次に,その各々の意味が,英語語彙史においてどのような単語(群)によって担われてきたかを両辞書によって同定し,その単語の語源情報(借用語か否かなどの詳細)を記録・整理していく.そして,現在,借用語が100の核心的な意味のどれくらいをカバーしているのかを割り出す.その結果は,Durkin (392) によれば次の通り.

To summarize the results of this exercise very briefly . . ., looking in detail at the 100-meaning 'Leipzig-Jakarta list of basic vocabulary' in this way suggests that, while only twenty-two of these meanings appear never to have been realized by a loanword in the data of the OED as summarized in the HTOED, there are only twelve cases where a good case can be made for a loanword being the usual realization of the relevant core meaning in contemporary English:

(from early Scandinavian): root, wing, hit, leg, egg, give, skin, take; (from French): carry, soil, cry, (probably) crush

見方を変えれば,100の核心的な意味のうち78までが,部分的であれ何らかの借用語によって担われているということだ.ここから,借用語が幅広く核心的な意味領域を覆っているということが分かる.しかし,その借用語が,そのような核心的な意味領域を表わす単語群のなかでも典型的・代表的な語であるかどうかは別問題であり,そのような数え方をすると,上記の12語ほどに限定されるということだ.

もっとも,語彙や意味について何をもって「核心」や「基本」とみなすのかは難しい問題であり,それによって結果の数値も変わり得ることはいうまでもない.この問題その他について,以下のような記事で様々に取り上げてきたので参照を.

・ 「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1])

・ 「#1961. 基本レベル範疇」 ([2014-09-09-1])

・ 「#1965. 普遍的な語彙素」 ([2014-09-13-1])

・ 「#1970. 多義性と頻度の相関関係」 ([2014-09-18-1])

・ 「#2659. glottochronology と lexicostatistics」 ([2016-08-07-1])

・ 「#2660. glottochronology と基本語彙」 ([2016-08-08-1])

・ 「#2661. Swadesh (1952) の選んだ言語年代学用の200語」 ([2016-08-09-1])

・ 「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1])

・ 「#202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合」 ([2009-11-15-1])

・ 「#429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合」 ([2010-06-30-1])

・ 「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」 ([2011-08-20-1])

・ 「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」 ([2012-08-11-1])

・ Durkin, Philip. "The OED and HTOED as Tools in Practical Research: A Test Case Examining the Impact of Loanwords in Areas of the Core Lexicon." The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics. Ed. Merja Kytö and Päivi Pahta. Cambridge: CUP, 2016. 390--407.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow