2014-04-05 Sat

■ #1804. gradable antonym の意味論 [markedness][antonymy][semantics][pragmatics]

「#1800. 様々な反対語」 ([2014-04-01-1]) の記事で,もっとも典型的な反対語として "gradable antonym" と称される種類について触れた."contrary" とも呼ばれるが,典型的な程度の形容詞のペアを思い浮かべればよい.good / bad, big / small, hot / cold, old / young, long / short, happy / sad, clean / dirty 等々である.それぞれ見かけは単純なペアだが,意味論的に本格的に扱おうとすると,なかなか複雑な問題を含んでいる.

これらの反意語ペアについてよく知られている現象は,先の記事でも触れたように,ペアのうち一方が無標 (unmarked) で,他方が有標 (marked) であることだ.例えば,年齢を尋ねる疑問文では,How old are you? と old を用いるのが普通である.How young are you? と young をあえて用いる場合には,「あなたが若いということはすでに知っているが,尋ねたいのはどれだけ若いかだ」という特殊な前提を含んだ疑問となる.old の場合にはそのような前提はなく,通常,中立的に使われる.一見すると old と young はそれぞれ同等の資格でペアをなしている反意語のように見えるが,実際には old は中立的な働きも担っており無標であるのに対して,young は場合によっては特殊な前提を要求する点で有標である.old と young に見られるこのような差は,語用論的に現れる差ではなく,意味論的に規定されている差であると考えられ,意味論の領域の問題とされる.

反意語の有標と無標の対立が表出するのは,程度を尋ねる疑問文という文脈に限らない.例えば,派生名詞も,反意語形容詞の無標メンバーに基づくものが多い.long / short に対応する中立的な名詞は length だ.shortness としてしまうと,意味の重心が短い方へ傾き,中立的ではない.同様に,deep / shallow に対して depth が,strong / weak に対して strength が,それぞれ中立的な派生名詞だろう.

有標と無標の対立が表出する環境として疑問文と派生名詞の2点を上で挙げたが,Lehrer (400) はさらに6つの項目を挙げて,この対立が反意語の意味論に深く根を下ろしていることを論じた.全8項目を以下に示す.

I Neutralization of an opposition in questions by unmarked member.

II Neutralization of an opposition in nominalizations by unmarked member.

III Only the unmarked member appears in measure phrases of the form Amount Measure Adjective (e.g. three feet tall).

IV If one member of the pair consists of an affix added to the antonym, the affix form is marked.

V Ratios can be used only with the unmarked member (e.g. Twice as old).

VI The unmarked member is evaluatively positive; the marked is negative.

VII The unmarked member denotes more of a quality; the marked denotes less.

VIII If there are asymmetrical entailments, the unmarked member is less likely to be 'biased' or 'committed'. Cf.

A is better than B. A and B could be bad.

B is worse than A. B must be bad, and A may be as well.

I と II についてはすでに触れた.III は,five feet tall, two years old, three metres wide などの単位量にかかわる表現で通常用いられるのが無標メンバーとされる.

IV は,典型的に否定接頭辞のつくメンバーが有標であるということで,lucky / unlucky, important / unimportant などの例がある.ただし,impartial / partial や unbiased / biased のペアでは,他の属性に照らすと,むしろ否定接頭辞のつく前者が無標となり,反例を構成する.

V は,twice as long as . . ., ten times as heavy as . . . などの倍数表現で用いられるメンバーが無標ということである.

VI は,ポジティヴな評価を担当するメンバーが無標であるというものだ.good, strong, happy, clean などをみる限り,確かにその傾向が強いように思われるが,文化による揺れや語用による変異はあり得るだろう.たとえば,clean / dirty の対立において,ポルノ雑誌の編集者にとってポジティヴな評価を担当するのは dirty のほうだろう.

VII は,客観的に量化した場合に,より大きくなるほうが無標であるというものだ.big, long, heavy, wide などについてはこの基準はよく当てはまるが,clean / dirty の場合,前者が後者に比べて何の量が大きいのかはよく分からない.ちらかっているゴミの量でいえば,dirty のほうが大きいということになる.safe / dangerous, sober / drunk, pure / impure, accurate / inaccurate にも同様の問題が生じる.

VIII は,含意 (entailment) に関わる興味深い観点だ.例えば good / bad の対立において,The steak is better than the chicken, but both are bad. は許容されるが,* The chicken is worse than the steak, but both are good. は許容されないという.これは,good が bad と異なり,中立的な意味を担うことができることを表わす.逆に,bad は非中立的であり,特定の方向を向いているということになる.bad のこのような特性は,"committed" と表現される.この点で,hot / cold, happy / sad などでは両メンバーとも "committed" であるから,片方のメンバーのみが "committed" である good / bad, long / short のようなペアとは性質が異なることになる.

上記8項目は,全体として gradable antonyms が無標と有標の対立を有する傾向があることを示すものにとどまり,すべてのペアが必ず8項目のすべてを満たすということにはならない.I を最も強力な属性とみなすことまではできるが,それ以外の属性は個々の反意語ペアに応じて満たされたり満たされなかったりとまちまちだ.

上記が英語以外の言語にも広く観察される現象なのか,またそもそもなぜ反意語ペアに無標と有標の対立があるものなのかという,一般的な問題も浮かんでくる.反意語の意味論は,見かけ以上に深遠である.

・ Lehrer, A. "Markedness and Antonymy." Journal of Linguistics 21 (1985): 397--429.

2014-04-02 Wed

■ #1801. homonymy と polysemy の境 [semantics][homonymy][polysemy][semantic_change][lexeme][componential_analysis]

homonymy (同義)と polysemy (多義)の区別が難しいことについては,「#286. homonymy, homophony, homography, polysemy」 ([2010-02-07-1]) や「#815. polysemic clash?」 ([2011-07-21-1]) の記事で話題にした.同形態の2つの語彙素が2つの同義語であるのか,あるいは1つの多義語であるのかは,一方は通時的な意味の変遷を参考にして,他方では話者の共時的な直感を参考にして判断するというのが通常の態度だろう.しかし,2つの視点が食い違うこともある.

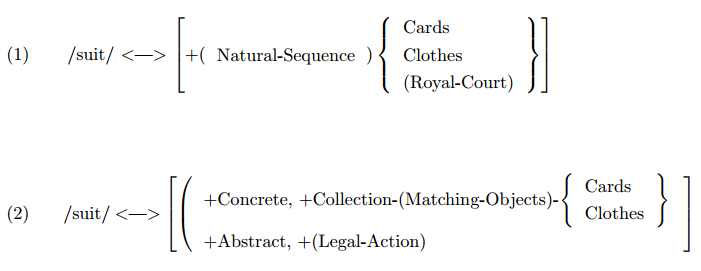

例えば,(トランプの)組札,(衣服の)スーツ,訴訟の3つの語義をもつ suit という語を考えよう.3者は語源的には関連があり,核となる意味として "a following or natural sequence of things or events" ほどをもつ.「組札」と「スーツ」は一組・一続きという共通項でくくられそうだが,「訴訟」は原義からが逸脱しているように思われる.「訴訟」は「不正をただす目的で自然な流れとして法廷に訴える」に由来し,本来的には原義とつながりは保っているのだが,共時的な感覚としては逸脱としているといってよいだろう.Voyles (121--22) は,生成意味論の立場から,3つの語義が1つの語として共存しえた段階の意味規則を (1) として,2つの語に分かれたというに近い現代の段階の意味規則を (2) として定式化した.

(1) が polysemous,(2) が homonymous ということになるが,(2) も全体をひとくくりにしているという点では,必ずしも2つの別の語とみなしているわけではないのかもしれない.ポイントは,homonymy か polysemy かの区別は程度の問題ということである.Voyles (122) 曰く,

We are suggesting that for most contemporary speakers the meaning of suit as a set of cards or a set of clothes is an instance of polysemy: these two meanings share certain semantic markers in common. The other meaning of 'legal action' has become completely divorced from the meaning of 'collection' in that it has virtually no features in common with this meaning. This is then an instance of homonymy. The question of whether two or more different sense of a word should be considered the same or separate lexical items is, we believe, a function of the number of semantic features shared by the two (or more) senses. Often such a question does not admit of a simple yes or no; rather, the answer is one of degree.

生成意味論での意味変化の考え方について,一言述べておこう.Voyles によれば,意味素性の束から成る語の意味表示に対して,ある意味素性を加えたり,脱落させたりする規則を適用することによって,その語の意味が変化すると考えた.生成文法が意味を扱う際に常にアキレス腱となるのは,どの意味素性を普遍的な意味素性として設定するかという問題である.Voyles (122) も,結局,同じ問題にぶつかっているようだ.Williams (462) による Voyles の論文に対する評は,否定的だ.

A formal system for representing semantic structure is no less a prerequisite to describing most patterns in change of meaning. Voyles 1973 has attempted to represent change of meaning, building on the formal semantic theory of features and markers first proposed by Katz & Fodor 1963. He tries to demonstrate that semantic change can be systematically explained by changes in rules that generate semantic representations, much as phonological change can be represented as rule change. But a great deal of investigation is still necessary before we understand what should go into a semantic representation, much less what one should look like and how it might change.

生成意味論は理論的には過去のものといってよいだろう.しかし,homonymy と polysemy のような個別の問題については,どんな理論も何らかのヒントは与えてくれるものである.

・ Voyles, Joseph. "Accounting for Semantic Change." Lingua 31 (1973): 95--124.

・ Williams, Joseph M. "Synaesthetic Adjectives: A Possible Law of Semantic Change." Language 52 (1976): 461--78.

2014-04-01 Tue

■ #1800. 様々な反対語 [semantics][markedness][antonymy][lexicology]

反対語 (opposite) には反意語,反義語などの呼び名があるが,用語の不安定さもさることながら,何をもって反対とするかについての理解も様々である.

黒の反対は白か,しかし白の反対は紅(赤)とも考えられるのではないか.だが『赤と黒』という組み合わせもあるし,信号機を思い浮かべれば赤と青(実際の色は緑)という対立も考え得る.また「高い」の反対には「低い」と「安い」の2つがあるが,「低い」の反対には「高い」1つしかない.兄の反対は弟か,あるいは姉か,はたまた妹か.犬に対する猫,タコに対するイカは反対語といえるのか.happy の反対は unhappy か,それとも sad か.長いと短い,生と死,山と海,北と南,夫と妻は,それぞれ同じ基準によって反対語と呼べるのだろうか.

意味論では,反対語にも様々な種類があることが認められている.以下に Hofmann (40--46, 57--60) に拠って,代表的なものをまとめよう.

(1) (gradable) antonym

最も典型的な反対語は,high / low,long / short, old / new, hot / cold のような程度を表わす形容詞の対である.これらの反対語形容詞は,英語でいえば比較級や最上級にできる,very で程度を強められるなどの特徴をもつ.程度を尋ねる疑問や名詞形に使用されるのは,対のうちいずれかであり,そちらが一時的に中立的な意味を担うことになる.例えば,long / short の対に関しては long が無標となり,How long is the train? や the length of the train などと中和した意味で用いられる.日本語でも「どのくらい長いのか」と尋ねるし,名詞は「長さ」という.漢字では「長短」「大小」「寒暖」などと対にして中立的な程度を表わすことができるのがおもしろい.

(2) complementary

on / off,true / false, finite / infinite, mortal / immortal, single / married などの二律背反の対を構成する.(1) の対と異なり,very などで強めることはできず,程度として表現できないデジタルな関係である.一般的に,否定の接頭辞が付加されている場合を除いて,どちらが無標であるかを決めることができない.ただし,対の一方が (1) の性質をもち,他方が (2)の性質をもつケースもある.例えば,open / shut, cooked / raw, invisible / visible は,それぞれのペアのうち前者は gradable である.

他の品詞では,male / female, stop / move などが挙げられる.

(3) antonymous group

black / white / red / blue / green のように,「反対」となりうるものが集まって一連の語群(この場合には色彩語彙)を形成するもの.これらは反対語というよりは,むしろ同じ語群に属するという意味では類義語とも言うべきである.互いに同類でありながらも,その属の内部では固有の地位を占めており互いに差異的であるという点で,見方によっては「反対語」ともされるにすぎない.dog と cat はそれぞれ同類でありながら,同属の内部で相互に異なっているので,antonymous group の一部をなしているといえる.犬と猫は日本語でも英語でも慣用的にペアをなすので対語と見なされるが,同じグループの構成員としては,鼠,豚,狐,鹿を含めた多くの動物を挙げることができる.形容詞の例としては,big / small であれば (1) の例と同様にみえるが,huge / big / small / tiny という4段階制のなかで考えれば (3) を問題にしていることがわかる.つまり,(3) は,(1) や (2) の2項対立とは異なり,複数項対立と言い換えてもよいだろう.north / south / east / west の4項目など,方向に関して内部構造をもっているようなグループもある.

日本語で山の反対は海(あるいは川?)が普通だが,アメリカでは mountain に対しては valley が普通である.このように,グルーピングに文化的影響が見られるものも多い.

(4) reversative

動詞の動作について,逆転関係を表わす.tie (結ぶ)と untie (ほどく),clothe (着せる)と unclothe (脱がせる)など.過去分詞形容詞にして tied / untied, clothed / unclothed の対立へ転化すると,(1) や (2) の例となる.appear / disappear, enable / disable も同様.

(5) converse

husband / wife, parent / child のような相互に逆方向でありながら補い合う関係."X is the (husband) of Y." のとき,"Y is the (wife) of X." が成り立つ.だが,son / father は上の言い換えが必ずしもできないので,見せかけの converse である (ex. "X is the father of Liz") .

性質は異なるが,buy / sell, lend / borrow のように単一の出来事を反対の観点で見るものや,above / below, in front of / behind, north of / south of, right / left のように空間的位置関係を表わすものも,converse といえる.

上記のようにきれいに分類できないような「反対語」もあるはずだが,一応の区分として参考になるだろう.

・ Hofmann, Th. R. Realms of Meaning. Harlow: Longman, 1993.

2014-03-14 Fri

■ #1782. 意味の意味 [semantics][semiotics]

たいていの英語で書かれた意味論の教科書は,意味の意味を考える第一歩として,英語の mean という動詞を用いた様々な例文を挙げることで始まる.例えば,Hofmann (1--2) では,次のような例文が提示される.

・ What did she mean by winking like that?

・ That nasal accent means he comes from Chicago.

・ How she feels means a lot to me.

・ Who do you mean to refer to by that?

・ Who do you mean by 'that guy with an earring'?

・ What does the word teacher mean?

・ What do you mean by freedom?

Crystal (187) でも,次のように mean の多義性が導入されている.

・ 'intend' --- I mean to visit Jane next week.

・ 'indicate' --- A red signal means stop.

・ 'refer to' --- What does 'telemetry' mean?

・ 'have significance' --- What does global warming mean?

・ 'convey' --- What does the name McGough mean to you?

ここでは,それぞれ意図,示唆,重要性,指示,語義,定義などと言い表すことができるような語義で,mean が用いられている.また,英語辞書で mean を調べると,辞書によって語義分類に差異が見られるものの,複数の語義が挙げられているのが普通である.日本語の「意味する」もおよそ同様に広い使い方ができるので,mean とほぼ同じ問題を扱っているととらえてよい.

Ogden and Richards (186--87) は,The Meaning of Meaning の中で,意味の意味(として古今東西採用されてきたもの)を16に分類している.以下に整理しよう.

A I An Intrinsic property. II A unique unanalysable Relation to other things. B III The other words annexed to a word in the Dictionary. IV The Connotation of a word. V An Essence. VI An activity Projected into an object. VII (a) An event Intended. (b) A Volition. VIII The Place of anything in a system. IX The Practical Consequences of a thing in our future experience. X The Theoretical consequences involved in or implied by a statement. XI Emotion aroused by anything. C XII That which is Actually related to a sign by a chosen relation. XIII (a) The Mnemic effects of a stimulus. Associations acquired. (b) Some other occurrence to which the mnemic effects of any occurrence are Appropriate. (c) That which a sign is Interpreted as being of. (d) What anything Suggests. (In the case of Symbols.) That to which the User of a Symbol actually refers. XIV That to which the user of a symbol Ought to be referring. XV That to which the user of a symbol Believes himself to be referring. XVI That to which the Interpreter of a symbol (a) Refers. (b) Believes himself to be referring. (c) Believes the User to be referring.

Ogden and Richards が,誤解の恐れがあるとして最も危惧している類の意味は,上のC群の後半に属する XIV, XV, XVI である.XIV は記号の "Good Use" (正用)と呼ばれるもので,辞書に載っているような規範的な意味である.対する XV は使用者(話者)にとっての指示対象,XVI は解釈者(聴者)にとっての指示対象である.これらの指示対象が互いに異なっている場合に,とかく意思疎通の上で誤解が生じやすいとされる.

それにしても,通常の文脈で mean や「意味」という語を用いるとき,私たちはそれらを上のようなリストのなかのどの意味で用いているのか,(ときに誤ることはあるにせよ)瞬時に判別しているということになる.Ogden and Richards は,終始,意味にまつわる誤解を危惧しているが,むしろ意味を把握する人間の柔軟性こそ,恐るべきものであるように思われてならない.

・ Hofmann, Th. R. Realms of Meaning. Harlow: Longman, 1993.

・ Crystal, David. How Language Works. London: Penguin, 2005.

・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

2014-03-10 Mon

■ #1778. 借用語研究の to-do list [loan_word][borrowing][semantics][lexicology][typology][methodology]

ゼミの学生の卒業論文研究をみている過程で,Fischer による借用語研究のタイポロジーについての論文を読んだ.英語史を含めた諸言語における借用語彙の研究は,3つの観点からなされてきたという.(1) morpho-etymological (or morphological), (2) lexico-semantic (or semantic), (3) socio-historical (or sociolinguistic) である.

(1) は,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で論じたように,model と loan とが形態的にいかなる関係にあるかという観点である.形態的な関係が目に見えるものが importation,見えないもの(すなわち意味のみの借用)が importation である.(2) は,借用の衝撃により,借用側言語の意味体系と語彙体系が再編されたか否かを論じる観点である.(3) は,語の借用がどのような社会言語学的な状況のもとに行われたか,両者の相関関係を明らかにしようとする観点である.この3分類は互いに交わるところもあるし,事実その交わり方の組み合わせこそが追究されなければならないのだが,おおむね明解な分け方だと思う.

Fischer は,このなかで (3) の社会言語学的な観点は最も興味をそそるが,目に見える研究成果は期待できないだろうと悲観的である.この観点を重視した Thomason and Kaufman を参照し,高く評価しながらも,借用語研究には貢献しないだろうと述べている.

Of the three types of typologies discussed here, the third, although the most attractive because of its sociolinguistic orientation, is possibly the least useful for a study of lexical borrowing: lexis is an unreliable indicator of the precise nature of a contact situation, and the socio-historical evidence necessary to reconstruct the latter is often not available. Morphological and semantic typologies on the other hand, though seemingly more traditional, can yield a great deal of new information if an attempt is made to study a whole semantic domain and if such studies are truly comparative, comparing different text types, different source languages or different periods. (110)

Fischer は (1) と (2) の観点こそが,借用語研究において希望のもてる方向であると指南する.一見すると,英語史に限定した場合,この2つの観点,とりわけ (1) の観点からは,相当に研究がなされているのではないかと思われるが,案外とそうでもない.例えば,意味借用 (semantic loan) に代表される substitution 型の借用語については,研究の蓄積がそれほどない.これには,importation に対して substitution は意味を扱うので見えにくいこと,頻度として比較的少ないことが理由として挙げられる.

それにしても,語を借用するときに,ある場合には importation 型で,別の場合には substitution 型で取り込むのはなぜだろうか.背後にどのような選択原理が働いているのだろうか.借用側言語の話者(集団)の心理や,公的・私的な言語政策といった社会言語学的な要因については言及されることがあるが,上記 (1) や (2) の言語学的な観点からのアプローチはほとんどないといってよい.Fischer (100) の問題意識,"why certain types of borrowing seem to be more frequent than others, depending on period, source language, text type, speech community or language policy, to name only the most obvious factors." は的を射ている.私自身も,同様の問題意識を,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) などで示唆してきた.

英語史におけるラテン借用語を考えてみれば,古英語では importation と並んで substitution も多かった(むしろ後者のほうが多かったとも議論しうる)が,中英語以降は importation が主流である.Fischer (101) で触れられているように,Standard High German と Swiss High German におけるロマンス系借用語では,前者が substitution 寄り,後者は importation 寄りの傾向を示すし,アメリカ英語での substitution 型の fall に対してイギリス英語での importation 型の autumn という興味深い例もある.日本語への西洋語の借用も,明治期には漢語による substitution が主流だったが,後には importation が圧倒的となった.言語によって,時代によって,importation と substitution の比率が変動するが,ここには社会言語学的な要因とは別に何らかの言語学的な要因も働いている可能性があるのだろうか.

Fischer (105) は,このような新しい設問を多数思いつくことができるとし,英語史における設問例として3つを挙げている.

・ How many of all Scandinavian borrowings have replaced native terms, how many have led to semantic differentiation?

・ How does French compare with Scandinavian in this respect?

・ How many borrowings from language x are importations, how many are substitutions, and what semantic domains do they belong to?

HTOED (Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary) が出版された現在,意味の借用である substitution に関する研究も断然しやすくなってきた.英語借用語研究の未来はこれからも明るそうだ.

・ Fischer, Andreas. "Lexical Borrowing and the History of English: A Typology of Typologies." Language Contact in the History of English. 2nd rev. ed. Ed. Dieter Kastovsky and Arthur Mettingers. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. 97--115.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2014-03-09 Sun

■ #1777. Ogden and Richards による The Canons of Symbolism [semantics][semiotics]

昨日の記事「#1776. Ogden and Richards による言語の5つの機能」 ([2014-03-08-1]) に引き続き,Ogden and Richards より,今日は言語記号を「正しく」運用するための規範について.著者は,記号論と意味論の理論的な考察をおこなっているものの,本質的には記述家というよりも "therapeutic" な規範家である.「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) で表わされる SYMBOL, REFERENCE, REFERENT から成る記号体系において以下の規範集に示される関係がもれなく確保されていれば,その記号体系(さらには科学や論理も)は盤石であるはずだという.

I. The Canon of Singularity: One Symbol stands for one and only one Referent. (88)

II. The Canon of Definition: Symbols which can be substituted one for another symbolize the same reference. (92)

III. The Canon of Expansion: The referent of a contracted symbol is the referent of that symbol expanded. (93)

IV. The Canon of Actuality: A symbol refers to what it is actually used to refer to; not necessarily to what it ought in good usage, or is intended by an interpreter, or is intended by the user to refer to. (103)

V. The Canon of Compatibility: No complex symbol may contain constituent symbols which claim the same 'place.' (105)

VI. The Canon of Individuality: All possible referents together form an order, such that every referent has one place only in that order. (106)

I, II, III は SYMBOL, REFERENCE, REFERENT の間に確保されるべき関係を,IV は当該の記号の用いられ方を,V, VI は諸記号の間に階層や秩序が保たれている必要を,それぞれ述べたものである.

Ogden and Richards (107) は The Canons of Symbolism を遵守することの効用について,確信的である.

In these six Canons, Singularity, Expansion, Definition, Actuality, Compatibility, and Individuality, we have the fundamental axioms, which determine the right use of Words in Reasoning. We have now a compass by the aid of which we may explore new fields with some prospect of avoiding circular motion. We may begin to order the symbolic levels and investigate the process of interpretation, the 'goings-on' in the minds of interpreters.

逆にいえば,通常の言語使用が,いかに The Canons of Symbolism から逸脱した記号体系に依存してなされているかということを考えさせられる.言語という記号体系,あるいはその使用は,一見整理されているようでいて厳格には整理されていないのだろう.しかし,使用者である人間は,そのカオスに自らが翻弄されていると同時に,そのカオスを利用しているところもあるという点は気にとめておく必要がある.もっとも,Ogden and Richards は,この両方を疎ましく思っているようなのだが.

・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

2014-03-02 Sun

■ #1770. semiotic triangle の底辺が直接につながっているとの誤解 [semantics][semiotics][sign][language_myth][sapir-whorf_hypothesis][linguistic_relativism]

昨日の記事「#1769. Ogden and Richards の semiotic triangle」 ([2014-03-01-1]) で,Ogden and Richards の有名な図を示した.彼らによれば,SYMBOL と REFERENT をつなぐ底辺が間接的なつながり(点線)しかないにもかかわらず,世の中では多くの場合,直接的なつながり(実線)があるかのように誤解されている点が問題であるということだった ("The fundamental and most prolific fallacy is . . . that the base of the triangle given above is filled in" (15)) .これを正したいとの著者の思いは "missionary fervor" (Eco vii) とでも言うべきほどのもので,第1章の直前には,この思いを共有する先人たちからの引用が多く掲げられている.

"All life comes back to the question of our speech---the medium through which we communicate." ---HENRY JAMES.

"Error is never so difficult to be destroyed as when it has its root in Language." ---BENTHAM.

"We have to make use of language, which is made up necessarily of preconceived ideas. Such ideas unconsciously held are the most dangerous of all." ---POINCARÉ.

"By the grammatical structure of a group of languages everything runs smoothly for one kind of philosophical system, whereas the way is as it were barred for certain other possibilities." ---NIETZCHE.

"An Englishman, a Frenchman, a German, and an Italian cannot by any means bring themselves to think quite alike, at least on subjects that involve any depth of sentiment: they have not the verbal means." ---Prof. J. S. MACKENZIE.

"In Primitive Thought the name and object named are associated in such wise that the one is regarded as a part of the other. The imperfect separation of words from things characterizes Greek speculation in general." ---HERBERT SPENCER.

"The tendency has always been strong to believe that whatever receives a name must be an entity or being, having an independent existence of its own: and if no real entity answering to the name could be found, men did not for that reason suppose that none existed, but imagined that it was something peculiarly abstruse and mysterious, too high to be an object of sense." ---J. S. MILL.

"Nothing is more usual than for philosophers to encroach on the province of grammarians, and to engage in disputes of words, while they imagine they are handling controversies of the deepest importance and concern." ---HUME.

"Men content themselves with the same words as other people use, as if the very sound necessarily carried the same meaning." ---LOCKE.

"A verbal discussion may be important or unimportant, but it is at least desirable to know that it is verbal.." ---Sir G. CORNEWALL LEWIS.

"Scientific controversies constantly resolve themselves into differences about the meaning of words." ---Prof. A. Schuster.

いくつかの引用で示唆される通り,Ogden and Richards が取り除こうと腐心しているこの誤解は,サピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) や言語相対論 (linguistic_relativism) の問題にも関わってくる.実際に読んでみると,The Meaning of Meaning は多くの問題の種を方々にまき散らしているのがわかり,その意味で "a seminal work" と呼んでしかるべき著書といえるだろう.

・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

・ Eco, Umberto. "The Meaning of The Meaning of Meaning." Trans. William Weaver. Introduction. The Meaning of Meaning. C. K. Ogden and I. A. Richards. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. v--xi.

2014-03-01 Sat

■ #1769. Ogden and Richards の semiotic triangle [semantics][semiotics][sign][basic_english][language_myth]

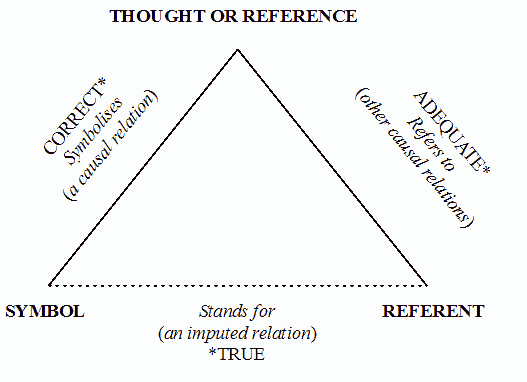

標題は,Ogden and Richards による記号論・意味論の古典的名著 The Meaning of Meaning で広く知られるようになった,以下の図のことを指す.

この図のもつ最大の意義は,SYMBOL と REFERENT の間には,すなわち語と事物の間には,本質的な関係はなく,間接的な関係しかないことを明示していることである.ここに直接の関係があるかのように誤解されていることこそが,適切な思考と言語の使用にとって諸悪の根源であると,著者は力説する.この主張は,著書のなかで何度となく繰り返される.

SYMBOL, REFERENCE, REFERENT の3者の関係について,やや長い引用となるが,著者に直接説明してもらおう (10--12) .

This may be simply illustrated by a diagram, in which the three factors involved whenever any statement is made, or understood, are placed at the corners of the triangle, the relations which hold between them being represented by the sides. The point just made can be restated by saying that in this respect the base of the triangle is quite different in composition from either of the other sides.

Between a thought and a symbol causal relations hold. When we speak, the symbolism we employ is caused partly by the reference we are making and partly by social and psychological factors---the purpose for which we are making the reference, the proposed effect of our symbols on other persons, and our own attitude. When we hear what is said, the symbols both cause us to perform an act of reference and to assume an attitude which will, according to circumstances, be more or less similar to the act and the attitude of the speaker.

Between the Thought and the Referent there is also a relation; more or less direct (as when we think about or attend to a coloured surface we see), or indirect (as when we 'think of' or 'refer to' Napoleon), in which case there may be a very long chain of sign-situations intervening between the act and its referent: word---historian---contemporary record---eye-witness---referent (Napoleon).

Between the symbol and the referent there is no relevant relation other than the indirect one, which consists in its being used by someone to stand for a referent. Symbol and Referent, that is to say, are not connected directly (and when, for grammatical reasons, we imply such a relation, it will merely be an imputed, as opposed to a real, relation) but only indirectly round the two sides of the triangle.

It may appear unnecessary to insist that there is no direct connection between say 'dog,' the word, and certain common objects in our streets, and that the only connection which holds is that which consists in our using the word when we refer to the animal. We shall find, however, that the kind of simplification typified by this once universal theory of direct meaning relations between words and things is the source of almost all the difficulties which thought encounters.

Ogden and Richards がこの本を著した目的,そしてこの semiotic triangle を提示するに至った理由は,世の中の言説にはびこっている記号と意味に関する誤解を正すという点にあった.SYMBOL, REFERENCE, REFERENT の3者の間にある関係が世の中に正しく理解されていないという思い,それによって数々の言葉のミスコミュニケーションが生じているということへの焦燥感が,著者を突き動かしていた.その意味では,The Meaning of Meaning は,実践的治療を目的とした書,前置きで Umberto Eco も評している通り,"therapeutic" な書であると言える ("The Meaning of Meaning is pervaded by an abundant missionary fervor. I will call this attitude, with a certain severity, the 'therapeutic fallacy'." (vii)) .著者らが後に Basic English の創作を思いついたのも,このような "therapeutic" な意図をもっていたからにほかならない(Basic English については,「#960. Basic English」 ([2011-12-13-1]) 及び「#1705. Basic English で書かれたお話し」 ([2013-12-27-1]) を参照).

今となっては,semiotic triangle は記号と意味の理論として基本的な部類に属するが,この理論が力説されるに至った経緯には,Ogden and Richards の言語使用に関わる実際的な問題意識があったのである.

・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

・ Eco, Umberto. "The Meaning of The Meaning of Meaning." Trans. William Weaver. Introduction. The Meaning of Meaning. C. K. Ogden and I. A. Richards. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. v--xi.

2014-02-19 Wed

■ #1759. synaesthesia の方向性 [synaesthesia][semantic_change][semantics]

この2日間の記事 ([2014-02-17-1], [2014-02-18-1]) で,18世紀後半から19世紀にかけてのロマン派と synaesthesia 表現の関係について見てきた.言語学的あるいは意味論的にいえば,synaesthesia 表現のもつ最大の魅力は,「下位感覚から上位感覚への意味転用」という方向性,あるいは,背伸びした表現でいえば,法則性にある.

この方向性についての仮説を,英語の共感覚表現によって精緻に実証し,論考したのが,Williams である.Williams は,100を超える感覚を表わす英語の形容詞について,関連する語義の初出年代を OED や MED で確かめながら,意味の転用の通時的傾向を明らかにした.さらに,英語に限っていえば,単に下位から上位への転用という一般論を述べるだけではなく,特定の感覚間での転用が目立つという点をも明らかにした.Williams (463) の結論は明快である.

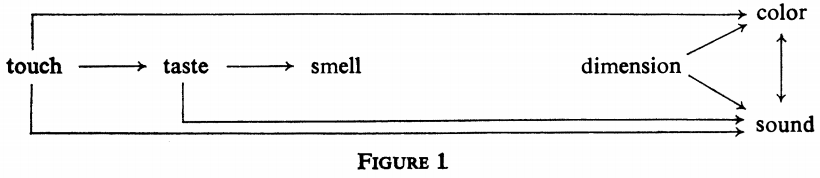

THE MAJOR GENERALIZATION is this: if a lexeme metaphorically transfers from its earliest sensory meaning to another sensory modality, it will transfer according to the schedule shown in Figure 1.

この方向性を,生理学的な観点から表現すれば,"Sensory words in English have systematically transferred from the physiologically least differentiating, most evolutionary primitive sensory modalities to the most differentiating, most advanced, but not vice versa." (Williams 464--65) となる.Williams (464) より,具体的な形容詞を挙げる.

TOUCH TO TASTE: aspre, bitter, bland, cloying, coarse, cold, cool, dry, hard, harsh, keen, mild, piquant, poignant, sharp, smooth.

TOUCH TO COLOR: dull, light, warm.

TOUCH TO SOUND: grave, heavy, rough, smart, soft.

TASTE TO SMELL: acrid, sour, sweet.

TASTE TO SOUND: brisk, dulcet.

DIMENSION TO COLOR: full.

DIMENSION TO SOUND: acute, big, deep, empty, even, fat, flat, high, hollow, level, little, low, shallow, thick.

COLOR TO SOUND: bright, brilliant, clear, dark, dim, faint, light, vivid.

SOUND TO COLOR: quiet, strident.

もちろん,Ullmann のロマン派詩人の調査にも見られたように,この方向性に例外がないわけではない.Williams (464) は,以下の例外リストを挙げている.

TOUCH TO DIMENSION: crisp.

TOUCH TO SMELL: hot, pungent.

TASTE TO TOUCH: eager, tart.

TASTE TO COLOR: austere, mellow.

DIMENSION TO TASTE: thin.

DIMENSION TO TOUCH: small.

SOUND TO TASTE: loud.

SOUND TO TOUCH: shrill.

Williams は,この仮説に沿う共感覚表現は,数え方にもよるが,全体の83--99%であると述べている.しかし,ここまで高い率であれば,少なくとも傾向とは呼べるし,さらには一種の法則に近いものとみなしても差し支えないだろう.

Williams (470--72) は,この仮説の大筋は他言語にも当てはまるはずだと見込んでおり,実際に日本語の共感覚表現について『広辞苑』と日本語母語話者インフォーマントを用いて,同じ方向性を91%という整合率を挙げながら確認している.

この意味転用の方向性の仮説が興味を引く1つの点は,嗅覚 (smell) がどん詰まりであるということだ.嗅覚からの転用はないということになるが,これは印欧語にも日本語にも言えることである.また,touch -> taste -> smell の方向性についていえば,アリストテレスが味覚 (taste) は特殊な触覚 (touch) であると考えたことと響き合い,一方,味覚 (taste) は嗅覚 (smell) と近いために前者が後者に用語を貸し出していると解釈することができるかもしれない (Williams 472) .言語的な共感覚表現と,人類進化論や生理学との平行性に注目しながら,Williams (473) はこう述べている.

Though I do not suggest that Fig. 1 represents more than chronological sequence, the 'dead-end' appearance of the olfactory sense is a striking visual metaphor for the evolutionary history of man's sensory development.

論文の最後で,Williams (473--74) は「意味法則」([2014-02-16-1]の記事「#1756. 意味変化の法則,らしきもの?」を参照)への自信を覗かせている.

. . . what is offered here constitutes not only a description of a rule-governed semantic change through the last 1200 years of English---a regularity that qualifies for lawhood, as the term LAW has ordinarily been used in historical linguistics---but also as a testable hypothesis in regard to past or future changes in any language.

・ Williams, Joseph M. "Synaethetic Adjectives: A Possible Law of Semantic Change." Language 52 (1976): 461--78.

2014-02-18 Tue

■ #1758. synaesthesia とロマン派詩人 (2) [synaesthesia][semantic_change][semantics][rhetoric][literature]

昨日の記事「#1757. synaesthesia とロマン派詩人 (1)」 ([2014-02-17-1]) に引き続き,共感覚表現とロマン派詩人について.

Ullmann (281) に,2人のロマン派詩人 Keats と Gautier の作品をコーパスとした synaesthesia の調査結果が掲載されている.収集した共感覚表現において,6つの感覚のいずれからいずれへの意味の転用がそれぞれ何例あるかを集計したものである.表の見方は,最初の Keats の表でいえば,Touch -> Sound の転用が39例あるという読みになる.

| Keats | Touch | Heat | Taste | Scent | Sound | Sight | Total |

| Touch | - | 1 | - | 2 | 39 | 14 | 56 |

| Heat | 2 | - | - | 1 | 5 | 11 | 19 |

| Taste | 1 | 1 | - | 1 | 17 | 16 | 36 |

| Scent | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 10 |

| Sound | - | - | - | - | - | 12 | 12 |

| Sight | 6 | 2 | 1 | - | 31 | - | 40 |

| Total | 11 | 4 | 2 | 4 | 94 | 58 | 173 |

| Gautier | Touch | Heat | Taste | Scent | Sound | Sight | Total |

| Touch | - | 5 | - | 5 | 70 | 55 | 135 |

| Heat | - | - | - | - | 4 | 11 | 15 |

| Taste | - | - | - | 4 | 11 | 7 | 22 |

| Scent | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 |

| Sound | 2 | 1 | - | 1 | - | 13 | 17 |

| Sight | 3 | - | - | 1 | 34 | - | 38 |

| Total | 5 | 6 | - | 11 | 124 | 87 | 233 |

多少のむらがあるとは言え,表の左上から右下に引いた対角線の右上部に数が集まっているということがわかるだろう.とりわけ Touch -> Sound や Touch -> Sight が多い.これは,共感覚表現を生み出す意味の転用は,主として下位感覚から上位感覚の方向に生じることが多いことを示す.生理学的には最高次の感覚は Sound ではなく Sight と考えられるので,Touch -> Sound のほうが多いのは,この傾向に反するようにもみえるが,Ullmann (283) はこの理由について以下のように述べている.

Visual terminology is incomparably richer than its auditional counterpart, and has also far more similes and images at its command. Of the two sensory domains at the top end of the scale, sound stands more in need of external support than light, form, or colour; hence the greater frequency of the intrusion of outside elements into the description of acoustic phenomena.

さらに,Ullmann (282) は,他の作家も含めた以下の調査結果を提示している.下位感覚から上位感覚への転用を Upward,その逆を Downward として例数を数え,上述の傾向を補強している.

| Author | Upward | Downward | Total |

|---|---|---|---|

| Byron | 175 | 33 | 208 |

| Keats | 126 | 47 | 173 |

| Morris | 279 | 23 | 302 |

| Wilde | 337 | 77 | 414 |

| 'Decadents' | 335 | 75 | 410 |

| Longfellow | 78 | 26 | 104 |

| Leconte de Lisle | 143 | 22 | 165 |

| Gautier | 192 | 41 | 233 |

| Total | 1,665 | 344 | 2,009 |

synaesthesia の言語的研究は,この Ullmann (266--89) の調査とそこから導き出された傾向が契機となって,研究者の関心を集めるようになった.下位感覚から上位感覚への意味の転用という仮説は,通時的にも通言語的に概ね当てはまるとされ,一種の「意味変化の法則」([2014-02-16-1]の記事「#1756. 意味変化の法則,らしきもの?」を参照)をなすものとして注目されている.心理学,認知科学,生理学,進化論などの立場からの知見と合わせて,学際的に扱われるべき研究領域といえよう.

関連して,音を色や形として認識することのできる能力をもつ話者に関する研究として,Jakobson, R., G. A. Reichard, and E. Werth の論文を挙げておく.

・ Ullmann, Stephen. The Principles of Semantics. 2nd ed. Glasgow: Jackson, 1957.

・ Jakobson, R., G. A. Reichard, and E. Werth. "Language and Synaesthesia." Word 5 (1949): 224--33.

2014-02-16 Sun

■ #1756. 意味変化の法則,らしきもの? [semantic_change][semantics]

音韻変化には法則の名に値するものがある.異論もあるが,少なくとも,あると議論することはできる.しかし,意味変化には法則に相当するようなものはない.確かに,「#473. 意味変化の典型的なパターン」 ([2010-08-13-1]) や「#1109. 意味変化の原因の分類」 ([2012-05-10-1]) などで見たように,意味変化の傾向や原因についての論考はあるが,法則という水準に迫るほどの一般化はいまだなされていないし,今後もなされることはないかもしれない.しかし,傾向以上,法則未満というべき性質を示す事例がある.

Stern は,"The Regularity of Sense-change. Semantic Laws." と題する節 (185--91) にて,「速く」→「すぐに」という意味変化に関する「法則」を指摘している.「速く」は動作の速度が速い様子,「すぐに」は時間間隔が空いていない様子を示す副詞であり,両者の意味上の接点は,quickly を用いた次の3文を見比べることによって理解することができる (Stern 185) .

I. He wrote quickly.

II. When the king saw him, he quickly rode up to him.

III. Quickly afterwards he carried it off.

I の quickly は書く速度が速いことを表わすが,III の quickly は「?の後すぐに」のように時間間隔の短いことを含意する.I と III の語義をつなぐのが,II の例文における quickly である.馬で駆けつける速度が速いとも読めるし,文頭の when 節との関係で「王が彼を見るとすぐに」とも読める.日本語の「はやい」も,速度の「速」と時間の「早」の両方を表わすので,意味の接点,連続性,そして前者から後者への語義変化の可能性については,呑み込めるだろう.

しかし,英語史からの事例として興味深いのは,この意味変化が,「速く」を表わす一連の類義語において,限定された時間枠内で例外なく生じたらしいということである.関与するあらゆる語において特定の時代に働くという点では,音韻法則と呼ばれる音韻変化と同じ性質をもっていることになり,これは "semantic law" と呼ぶにふさわしいかのように思われる.

具体的には,Stern (188) は,23の類義語における3つの語義の初出年を調べ,以下のようにまとめた.

| Sense I | Sense II | Sense III | |

|---|---|---|---|

| 'Rapidly' | 'Rapidly/immediately' | 'Immediately' | |

| Hrædlice | OE | OE | OE |

| Hraþe (Raþe) | OE | OE | OE |

| Ardlice | OE | OE | OE |

| Lungre | OE | OE | OE |

| Ofstlice | OE | OE | OE |

| Sneome | OE | OE | OE |

| Swiþe | OE | OE | 1175 |

| Swiftly | OE | OE | 1200 |

| Caflice | OE | OE | 1370 |

| Swift | OE | 1360 | 1300? 1400? |

| Georne | OE | 1290 | 1300 |

| Hiȝendliche | 1200 | 1200 | 1200 |

| Quickly | 1200 | 1200 | 1200 |

| Smartly | 1290 | 1300 | 1300 |

| Snelle | 1300 | 1275 | 1300 |

| Quick | 1300 | 1290 | 1300 |

| Belife | 1200 | 1200 | 1200 |

| Nimbly | 1430 | 1470 | 1400 |

| Rapely | 1225 | 1300 | 1325 |

| Skete | 1300 | 1300 | 1200 |

| Tite | 1300 | 1350 | 1300 |

| Wight | 1300 | 1360 | 14th cent. |

| Wightly | 1350 | 1350 | 1300 |

Stern の主張は,1300年以前に "rapidly" の語義をもっていた語は,必ず "immediately" の語義を発達させている,というものである.一方で,それより後に "rapidly" の語義を得た語は,"immediately" の語義を発達させていないという.後者の例として,いずれも初出が近代英語期である15語を列挙している.rashly (1547), roundly (1548), post (1549), amain (1563), post-haste (1593), fleetly (1598), expeditiously (1603), postingly (1636), speedingly (1647), velociously (1680), rapidly (1727), postwise (1734), hurryingly (1748), hurriedly (1816), fleetingly (1883). Stern (190) に直接論じてもらおう.

We have found that English adverbs with the sense 'rapidly' are divided into two chronological groups, one in which the sense is earlier than 1300 (or 1400) and in which the sense 'immediately' nearly always arises out of it; another in which the sense 'rapidly' is later than the date mentioned, where no such development occurs. It is further demonstrable that the development always takes place in definite contexts: when the adverb is employed to qualify verbs which may be apprehended as imperfective or as perfective (punctual). We may therefore formulate the following semantic law:

English adverbs which have acquired the sense 'rapidly' before 1300, always develop the sense 'immediately'. This happens when the adverb is used to qualify a verb, the action of which may be apprehended as either imperfective or perfective, and when the meaning of the adverb consequently is equivocal: 'rapidly/immediately'. Exceptions are due to the influence of special factors.

But when the sense 'rapidly' is acquired later than 1300, no such development takes place. There is no exception to this rule.

This "law" has the form of a sound-law: it gives the circumstances of the change and a chronological limit.

We ask, next, what may be the reasons for the cessation of the development. It cannot have been that the conditions favouring it ceased to exist, for we may still say, he went rapidly out of the room; but this has not caused a change of meaning for rapidly.

It seems that the tendency itself disappeared. The reason is obscure. The changes began at a period when OE, without any considerable influence from other languages, was following its own line of development; they continued during the periods of Scandinavian and French influence, and ceased as the importation of French and Latin linguistic material was at its height. We cannot demonstrate any connection between the general linguistic and cultural development, and the sense-change in question. (190)

これらの一連の語群に同じ意味変化が生じたのは,意味法則によるものではなく,単に類推作用によるものだと反論し得るかもしれない.しかし,Stern (191) は,類推作用とは考えられないと主張している.

Analogical influence ought to work with equal strength in both directions, so that words meaning 'immediately' receive the sense 'rapidly', but there is no trace of such a development And why has not the analogical influence continued during the Modern English period, with regard to the adverbs in my second list?

はたして,これは英語史が歴史言語学に提供した意味法則の貴重な1例なのだろうか.

なお,「意味法則」を巡る議論については,Williams (461--63) が価値ある考察を与えている.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

・ Williams, Joseph M. "Synaethetic Adjectives: A Possible Law of Semantic Change." Language 52 (1976): 461--78.

2013-12-14 Sat

■ #1692. 意味と形態の関係 [sign][arbitrariness][double_articulation][diachrony][semantic_change][polysemy][semantics]

記号の恣意性については,arbitrariness の記事を中心に,とりわけ「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) で議論した.そこでは,恣意性,規約性,有縁性・無縁性を区別する必要があることに触れた.signifié と signifiant との関係,平たくいえば意味と形態との関係についてを真剣に考察するのがソシュール以来の(特にフランス)言語学の伝統といえるが,意味論学者であればなおのこと,この問題に並々ならぬ関心を示す.

タンバの第2章は,ほとんど意味と形態の関係の考察に費やされている.タンバは,言語の二重分節性について「#767. 言語の二重分節」 ([2011-06-03-1]) で紹介した Martinet の用語を引き合いに出して説明しながら,記号における signifié と signifiant の関係の問題へ迫っていく.タンバの示唆的な評言をいくつか引用しよう.

意味は一方では,それを示す形態から分離できないが,言語の意味と形態の不分離の結合は1対1の対応をなしておらず,形態の特定は意味を特定するのに充分ではない.このパラドックスによって,言語の意味と形態の関係を明らかにする必要が生じる.(54)

記号内容は,定義によると,第1次分節の単位であるから,音素にならって作られた意味素やノエームなどの意味の原子である第2次分節の有限の要素には還元できない.(56)

共時的,通時的という2重の観点は,記号表現のレベルよりも記号内容のレベルでの方が不鮮明だということが明らかになる.確かに,一定の言語態の中で語の意味を定めることと,その歴史的進化を研究することとは明らかに異なる2つのアプローチである.〔中略〕さまざまな時期に現れたいくつかの意味も,多様性という風に考えれば,同時代のものだということにもならないだろうか.そして,新しいものは,しばしば既存のパターンを用いるので――ソシュールは,「言語は共ぎれでつぎはぎをした衣である」とのべている.」(『講義』,235頁).一定の意味関係は1つの共時態から他の共時態へと生き続け,1種の無意識的記号論が作り出されることもある.無意識的記号論は,超時的原型にならって1つの言語の意味形態を形成するのである.(61)

記号意味の対立は,閉じられた音韻体系の中で生じるものではなく,開かれた語彙体系の中で生じるものである.故に,音韻的相違にならって意味の相違を把握することはできない.(62)

歴史的言語学的な関心からは,とりわけ3番目の引用で触れられている,共時的な多義性と通時的な意味変化との関係についての考察が目を引く.意味変化は時間とともに徐々に進行し,新しい意味は必ずしも古い意味を置き換えず,むしろ両方の意味が累積していくことも多い.累積した結果は,共時的には多義となる.この共時的多義性は,1人の話者が作り出したものではなく,集団的に数世代を経て作り出されたものであるという点で,無意識的記号論と呼びうるし,共時態と通時態とを超越した超時間的記号論とも呼びうるだろう.

上記のように意味は累積しうるが,形態には累積という概念はそれほどうまく当てはまらないように思われる.すると,形態における無意識的,超時間的な次元というものは,より考えにくいということになるだろう.この辺りに,意味と形態の特徴の大きな差があるのではないか.

・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.

2013-12-08 Sun

■ #1686. 言語学的意味論の略史 [history_of_linguistics][semantics][philosophy_of_language]

イレーヌ・タンバによる『[新版]意味論』を読んだ.訳者あとがきにも述べられているように,導入的な文庫クセジュにしてはやや難解ではないかと思いつつ読んだのだが,2度読んでみたら,随所に鋭い洞察がちりばめられていることがわかった.とりわけ第1章,意味論史の概略は有益だった.以下にその概略の概略を記そう.

(1) 歴史的語彙意味論が支配的であった比較言語学の進化論.「#1666. semantics の意味の歴史」 ([2013-11-18-1]) でも触れたように,Michel Bréal (1832--1915) が1883年に sémantique を創始した(1897年の著作をもって意味論の誕生とする見解もある).Bréal の意味論は進化論に発想を得ており,意味の進化,進化の一般法則,一般法則の経験的観察からの導出を拠り所としている.これにより,意味論は自然科学の方向と歴史科学の方向へと発展をとげることになった.前者の方向は言語有機体説として Arsène Darmesteter (1846--88) や August Schleicher (1821--68) などにより,後者の方向は Antoine Meillet (1866-1936) などにより盛んとなった.このように,言語学的意味論は進化論の影響を受けながら,哲学,論理学,心理学から区別されるものとして自らの立場を見いだしたが,一方で歴史社会学の方向へ歩み寄ることによって,自ら制御できない領域を作り出すに至った.

(2) 共時的語彙意味論が特徴の構造主義的時代.ソシュールの登場により言語学は構造主義の時代に入ったが,意味論も,1931年,Jost Trier (1894--1970) による意味場の理論により,構造主義時代に入った.意味場とは,1言語の語彙の総体は構造をなす部分集合(=場)からなっており,有限個の語によって満たされた概念場が指定されるという説である.その延長として,統計による主題場のキーワード分析なども出た.

意味場と並ぶもう1つの主役は意味素分析である.語の意味は,弁別特徴をもつ有限個の基本意味成文に分解できるという説である.しかし,意味素体系の確立という計画は挫折したようである.

(3) 文と談話の意味論が出現する形式文法の時代.1963年に Jerrold J. Katz (1932--2002) and Jerry A. Fodor (1935--) が,1965年に Noam Chomsky (1928--) が,文の統語構造と意味構造との関係に着目した新しい意味論を開始した.Chomsky は生成文法に意味解釈部門を導入し,それがもとで1968--72年の間に生成意味論との間に「言語学戦争」が勃発した.生成文法における意味論は行き詰まった感があるが,1970--73年の間に Richard Merett Montague (1930--71) がラムダ計算による数学的手段を導入し,形式文法が進展した.

一方,談話の意味論も展開を見せた.そこでは,指示記号の働きを巡る論理学的語用論,イギリス哲学の日常言語学派による言語行為の問題,会話の公理,発話の意味論などが考察される.

(4) 言語の意味形態ではなく,言語活動の認知的側面との関係の中で意味をとらえる概念意味論が現れる認知科学の時代.(3) で示された心理主義の流れは,言語学,生物学,心理学を接近させ,1978年以降の認知機構に基盤をおく意味論が生じた.とりわけこの方向は,1987年に G. Lakoff (1941--) の Women, Fire, and Dangerous Things 及び R. Langacker (1942--) の Foundations of Cognitive Grammar, Vol. 1 が出版されることにより決定づけられた.この認知意味論は,意味を脳の一般的な働きと結びつけることで意味に神経生理学的基盤を与えようとする.そこでは,主として空間表現,カテゴリ化とプロトタイプ,メタファーなどの問題が扱われる.また人工知能 (artificial intelligence) や結合主義 (connectionism) との親和性が高い.

以上のように,1883年,1931年,1963年,1978年を境に,異なる種類の意味論が現れてきたが,先行するものが後続するものに直接に置換されたわけではない.むしろ,後続するものが新たな層を付け加え,意味論が厚みを増してきたというべきだろう.ただし,お互い部分的に影響を与えながらも,それぞれ比較的独立性が高いのも事実であり,この事実を重視して,著者のタンバは書名を現行の単数形 la sémantique ではなく,複数形で les sémantiques と表現したかったというのが本音のようだ.実際に,1980年以降も意味論の進展は続いており,談話標示理論,関係性理論,語彙・文法理論などの種々のアプローチが生まれている.言語学的意味論は日々学際的になってきており,独自の領域にとどまっていることはできなくなっているのだ.

・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.

2013-11-18 Mon

■ #1666. semantics の意味の歴史 [semantics][semantic_change][terminology][philosophy_of_language]

言語学の1部門で,意味を扱う分野を semantics (意味論)と呼んでいる.現在ではこの名称が定着しているが,定着するまでには紆余曲折があった.また,定着した後は,形容詞形 semantic とともに意味の拡大,とりわけ意味の一般化を経て,現在に至っている.semantic(s) という語の意味の広がりを通時的に記述した論文を見つけ,読んでみた.

Read によると,英語における semantic の初出は,John Spencer による A Discourse concerning Prodigies の2版 (1665年) においてである.そこでは,"Semantick Philosophy" として言及されており,これは記号から未来を占う種々の予言のことを意味していた.17世紀の使用がほかにないことから判断すると,これは Spencer が古代ギリシア語でアリストテレスなどによって用いられた形容詞 σημαντικóς (significant) (< σημαίνω (to signify)) を単発に借用したものと考えられる(ラテン語でも semanticus が用いられていた).

17世紀に上記の単発の使用例が見られた後は,この語は本格的には19世紀後半まで現れない.この語が活躍し始めるのは,意味論の開祖,フランスの言語学者 Michel Bréal (1832--1915) が1883年に論文で使用してからである.以下は,Bréal による sémantique の定義である.

L'étude où nous invitons le lecteur à nous suivre est d'espèce si nouvelle qu'elle n'a même pas encore reçu de nom. En effet, c'est sur le corps et sur la forme des mots que la plupart des linguistes ont exercé leur sagacité: les lois qui président à la transformation des sens, au choix d'expressions nouvelles, à la naissance et à la mort des locutions, ont été laissées dans l'ombre ou n'ont été indiquées qu'en passant. Comme cette étude, aussi bien que la phonétique et la morphologie, mérite d'avoir son nom, nous l'appellerons la SÉMANTIQUE (du verb σημαίνω), c'est-à-dire la science des significations. (quoted by Read , p. 79)

上の定義でわかるように,sémantique は主として意味の変化の学を指していた.その2年後の1885年にフランスの言語学者 Arsène Darmesteter (1846--88) もその定義を引き継ぎ,世紀末までには英語でも使用が始まった.1897年に Bréal の著書 Essai de Sémantique が出版されると,この名称は広く知れ渡ることとなった.英語においては,1900年の同著の英訳で特別な説明なしに semantics が用いられた.

しかし,意味についての研究を指す名称としては,19世紀から様々な語が使われており,semantics が独占的な地位を得るまでには時間がかかった.例えば,ライバル表現として,semasiology (a1829--), rhematic (1830), sematology (1831--), glossology (a1871--), comparative ideology (1886), sensifics (1896), significs (1896--), rhematology (1896--), semiotic (ca 1897--), semiology (a1913), orthology (1928--), science of idiom (1944) などがあった.それぞれの表現が指示する研究上の範囲は異なっていたものの,この乱立は著しい.いかに1つの分野としてまとまりを欠いていたかがわかる(ただし,現在でも意味論 = semantics にまとまりがあるかどうかは疑わしい).ドイツの学界では19世紀から Semasiologie が好まれていたが,これに影響を受けたアメリカの学界でも20世紀前半ではいまだ semasiology のほうが semantics よりも好まれていたほどである.意味論の名著 Ogden and Richards の The Meaning of Meaning (1923) でも,semantics は使用されていない.学問名としての semantics の定着は,英語においてもそれほど古い話しではないのである.

別の流れとして,semantics は,1930年代にウィーンで起こった論理実証主義 (logical positivism) の学派や Alfred Korzybski (1879--1950) による言語哲学においても頻繁に用いられるようになり,この語の認知度を高めた.認知度が高まるにつれて semantic(s) の語義が一般化し,1940年代以降,日常的な用法が目立つようになった.semantic はしばしば verbal と同義の形容詞であり,意味や言葉を表わすあらゆる文脈で使われるようになっている (ex. He did not want to enter into a semantic debate.) .Read (91) は semantic(s) の意味の一般化を,rhetoric の意味の一般化と比較している.

One is reminded here of the fate that has overtaken the word rhetoric: fallen from its high status in the pattern of the medieval schoolmen, it now usually occurs in the phrase 'mere rhetoric,' with reference to discourse that is insincere, pretentious, or mendacious. In similar popular use, semantics often appears in contexts that tend to bolster word-magic rather than to combat it.

semantic(s) という語は,数世紀の歴史において,それ自身が Bréal の創始した意味の変化の学としての sémantique に素材を提供しているということになる.

・ Read, Allen Walker. "An Account of the Word 'SEMANTICS'." Word 4 (1948): 78--97.

2013-01-13 Sun

■ #1357. lexeme (語彙素)とは何か? [lexeme][terminology][semantics][morphology][word][idiom][word][morpheme]

lexeme (語彙素)はこのブログでもたまに出してきた術語だが,正確に定義しようとすると難しい.「#22. イディオムと英語史」 ([2009-05-20-1]) でも説明を濁してきた.今回は,ずばり定義とまではいかないが,いくつかの英語学辞典等を参照して,どのような言語単位であるかを整理したい.lexeme に迫るにはいくつかのアプローチがある.

(1) morpheme (形態素)や word (語)と比較される形式の単位として.morpheme の定義は,「#886. 形態素にまつわる通時的な問題」 ([2011-09-30-1]) で触れたように,決定版はないが,Bloomfield の古典的な定義によれば "a linguistic form which bears no partial phonetic-semantic resemblance to any other form" (Section 10.2) である.word の定義は,##910,911,912,921,922 で取り上げたように,さらに難しい.だが,いずれも意味を有する形式的な単位であることには違いない.lexeme も同様に形式の単位である.その形式には意味も付随しているが,lexeme はあくまでその形式と意味の融合体である記号のうちの形式の部分を指す.では,morpheme, word, lexeme のあいだの違いはどこにあるのか.例えば,understand は1語だが,2つの形態素 under- と -stand から成るといえる.しかし,その語の意味は2つの形態素の意味の和にはなっておらず,意味上は全体として1つの塊と見なさざるを得ない.ここでは,形式の単位と意味の単位とがきれいに対応していないということになる.同様に,put up with というイディオムは,3形態素かつ3語から成っているが,意味の単位としてはやはり1つの塊である.ここでも,形式の単位と意味の単位とが食い違っている.そこで,understand も put up with も分解できない1つの意味をもつのだから,形式的にも対応する1つの単位を設定するのが妥当ではないかという考え方が生じる.これが lexeme である.今や UNDERSTAND や PUT UP WITH は,それぞれ1つの lexeme として参照することができるようになった(lexeme は大文字で表記するのが慣例).

(2) 1つの語類のみに属する基底形として.water には名詞と動詞がある.つまり,同じ語ではあるが,異なる2つの語類に属していることになる.名詞としての water と動詞としての water を別扱いすることができるように,word とは異なる lexeme という単位を立てると便利である.単数形 water や複数形 waters は 名詞 lexeme としての WATER の実現形であり,原形 water,三単現形 waters,過去形 watered,-ing 形 watering などは動詞 lexeme としての WATER の実現形である.

(3) 実現される異なる語形をまとめあげるための代表形として.go, goes, went, going, going はそれぞれ形態こそ異なるが,基底にある lexeme は GO である.この観点からの lexeme は,headword, citation form, lemma などと呼び替えることも可能である.

直感的にいえば,辞書において,見出しあるいは追い込み見出しとして登録されており,意味が与えられていれば便利だと思われるような形式の単位といっておけばよさそうだが,厳密な定義は難しい.学者(学派)によって様々な定義が提起されているという点では,morpheme, word, lexeme のような言語単位を表わす術語の扱いは厄介である.なお,lexeme という単位を意識して編纂された野心的な学習者用英英辞書として,Cambridge International Dictionary of English (1995) を挙げておこう.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ Pearce, Michael. The Routledge Dictionary of English Language Studies. Abingdon: Routledge, 2007.

2012-09-05 Wed

■ #1227. 情報理論と意味作用 [information_theory][frequency][sign][semantics]

「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) や「#1110. Guiraud による言語学の構成部門」 ([2012-05-11-1]) で参照した意味論学者の Guiraud は,情報理論 (information_theory) の言語学への応用にも関心が深く,言語体系や言語記号のもつ余剰性,頻度,費用などの問題を考察している.

1954年の論文を読み,多くの示唆的な洞察が得られた.例えば,シニフィアン,シニフィエ,頻度,長さの関係について次のように述べられている (128) .最初はシニフィエがシニフィアンを「選ぶ」,言い換えれば最も短いシニフィアンが最も頻度の高いシニフィエに割り当てられる.それから,シニフィアンが語の用法を「駆動し」,それに「変更を加える」.

このシニフィアンとシニフィエの相互関係が含意するのは,何らかの理由で頻度や意味や形態が変化してゆくと,それまで保たれていた両者の間の均衡が崩れるために,記号体系の調整機能が発動し,均衡を取り戻そうとするということである.別の見方をすれば,言語変化は,情報伝達の効率が最大限に保たれ得る限りにおいて起こるということになる.言語体系も情報体系の1つである以上,情報に関わる一般原理である「効率」に従わざるを得ないという結論になろう.

情報理論では「効率」が論じられ,「意味」は捨象されるのが普通だが,意味論の専門家としての Guiraud は,次のような方法で情報理論の知見を意味作用の問題に活かそうと考えている.客観的に数字で表わされる頻度と長さという指標を利用して,目に見えないシニフィアンとシニフィエの関係を探れるのではないか.

La relation coût/information (ou forme/fréquence) traduit objectivement ces rapports entre le signe et le concept et permet de poser en termes objectifs le problème de la signification. (128)

費用/情報(あるいは形態/頻度)の関係はシニフィアンとシニフィエの間のこれらの関係を客観的に表わすものであり,意味作用の問題を客観的に提示することを可能にしてくれる.

・ Guiraud, P. "Langage et communication. Le substrat informationnel de la sémantisation." Bulletin de la société de linguistique de Paris 50 (1954): 119--33.

2012-07-25 Wed

■ #1185. 固有名詞化 (2) [onomastics][toponymy][semantic_change][semantics][sign][methodology][semiotics]

昨日の記事「#1184. 固有名詞化」 ([2012-07-24-1]) で紹介した Coates の onymisation の理論について,思うところを2点メモする.

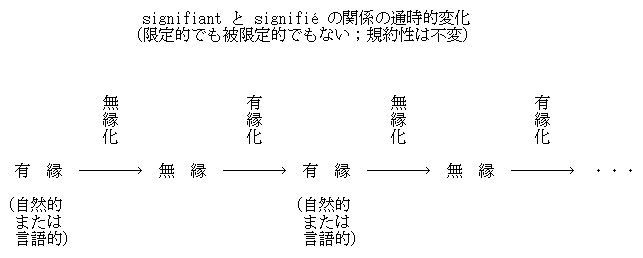

(1) Coates にしたがって onymisation は意味を失う過程であると理解すると,これは,[2012-05-09-1]の記事「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」で言及した「無縁化」にほかならない.そこで触れたように,言語記号の無縁化と有縁化は通時的に無限のサイクルを構成するということを考慮すると,固有名詞と一般名詞の間の往来もまた無限に繰り返されるものなのかもしれない.この議論は,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記事でみた柳田国男の言語変化観にも関わるところがある.

(2) 固有名詞は音韻的な摩耗や,一般語には見られない例外的な音韻変化を受けることが多い.理論的には,昨日の記事で触れたように,固有名詞語彙の phonological space が相対的に広々としていると説明することができるかもしれない.歴史言語学の方法論の観点からは,音韻変化に関する固有名詞の例外的な振る舞いは「音韻変化を論じる際には,固有名詞を参照することに注意せよ」という教訓となる.Coates (33) は,Hogg の同趣旨の言及を支持しながら,"using name material in argumentation about phonology (and morphology) needs caution, because name material can contain chronological and systemic anomalies with respect to its matrix language" と述べている.例えば,古英語 geat "gate" は,Yeats, Yates などに発音と綴字の痕跡を残しているが,現代標準英語では古ノルド語形 gat に由来するとおぼしき gate が伝わっている(Hogg 69; [2009-11-19-1]の記事「#206. Yea, Reagan and Yeats break a great steak.」も参照).

・ Coates, Richard. "to þære fulan flóde . óf þære fulan flode: On Becoming a Name in Easton and Winchester, Hampshire." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 28--34.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

・ Hogg, Richard M. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language: Vol. 1 The Beginnings to 1066. Ed. Richard M Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 67--167.

2012-07-24 Tue

■ #1184. 固有名詞化 (1) [onomastics][toponymy][metonymy][semantic_change][semantics][sign][origin_of_language][hydronymy]

metonymy を含む比喩 (trope) の研究は,意味論で盛んに行なわれてきた.そこでは,しばしば,固有名詞が一般名詞化した事例が取り上げられる.atlas, bloody mary, cardigan, dobermann (pinscher), hoover, jacuzzi, jersey, juggernaut, madeira, mercury, oscar, post-it, sandwich, tom (cat), turkey, wellington (boot) など枚挙にいとまがない.総称部の省略,固有名を記念しての命名,ヒット商品などにより,普通名詞化してゆく例が見られる.

しかし,逆の過程,一般名詞が固有名詞化する過程については,あまり研究対象とされてこなかった.この過程は,固有名詞学 (onomastics) では "onymisation" と呼ぶべきものである.Coates は,古英語の一般的な統語表現 sēo fūle flōde "the foul channel" が Fulflood という固有の河川名へ発展して行く過程を例に取りながら,onymisation を理論的に考察している.以下,Coates (30--33) を要約しよう.

まず,onymisation は,必ずしも形態的な変化を含意しない.確かに Fulflood の場合には,母音の変化を伴っているが,the White House などは,元となる "the white house" と比べて特に形態的な変化は生じていない(ここでは強勢の差異は考慮しないこととする).onymisation の本質は,語の形態にあるのではなく,常に固有名として使われるようになっているか,という点にある.後に見るように,実際には onymisation は形態変化を伴うことも多いが,それは過程の本質ではないということである.

次に,固有名詞になるということは,元となる表現のもっていた意味を失うということである.sēo fūle flōde は,「その」「きたない」「水路」という,生きた個別的な意味の和として理解されるが,Fulflood は通常分析されずに,直接に問題の河川を指示する記号として理解される.前者の意味作用を "semantic" と呼ぶのであれば,後者の意味作用は "onymic" と呼ぶことができるだろう.

現在,日常的には flood にかつての「水路」の意味はない.一般名詞としての flood は,古英語以来,意味を変化させてきたからだ.しかし,古い意味は固有名詞 Fulflood のなかに(敢えて分析すれば)化石的に残存しているといえる.この残存は,固有名詞 Fulflood が形態分析も意味分析もなされなかったからこそ可能になったのであり,onymisation の結果の典型的な現われといえる,意味を失うことによって残存し得たというのが,逆説的で興味深い.

さらに,Coates は,意味作用,進化論,言語獲得の知見から,"Onymic Reference Default Principle" (ORDP) を提唱している.これは,"the default interpretation of any linguistic string is a proper name" という仮説である.前提には,原初の言語使用においては,具体的で直接な指示作用 (onymic reference) が有利だったに違いないという進化論的な発想がある.

最後に,onymisation はしばしば形態的な変化を伴う.これは音韻的な摩耗や,一般語には見られない例外的な音韻変化というかたちを取ることが多い.固有名詞語彙は一般語彙のように音韻領域密度が高いわけではないので,発音に多少の不正確さや不規則さがあっても,固有名詞間の識別は損なわれないからだという.

Using an expression to refer onymically licenses the kind of attrition, or early and/or irregular sound change . . . because the phonological space of proper names is less densely populated than that of lexical words, and successful reference may be achieved despite less phonological precision. (33)

固有名詞あるいは固有名詞化という話題について,記号論的な立場から,ここまで詳しく考えたことはなかったので,Coates の論文をおもしろく読んだ.

・ Coates, Richard. "to þære fulan flóde . óf þære fulan flode: On Becoming a Name in Easton and Winchester, Hampshire." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 28--34.

2012-05-10 Thu

■ #1109. 意味変化の原因の分類 [semantics][semantic_change][prediction_of_language_change]

[2010-08-13-1]の記事では「#473. 意味変化の典型的なパターン」をみたが,意味変化の原因にはどのような種類があるのだろうか.ギロー (82--84) は,メイエやニュロップの考察に基づいて,4種類の分類を示している.

a) 歴史的原因:すなわち科学,技術,制度,風俗などの変化が,名前の変化を伴わずに事物の変化をもたらす.したがってそれは言語の体系に直接的には影響しない./この種類は,ほとんどすべての意味論学者が認めている.

b) 言語的原因:すなわち音韻的,形態的,あるいは統辞的な諸原因に由来する変化,伝染,通俗語源,同音の衝突,省略.

c) 社会的原因:「社会的借用語」や,語の社会的な有効範囲の移動,語の意味の有効範囲の移動(緊縮あるいは拡張)を惹き起こすような専門化と一般化.

d) 心理的原因:表現性の探究,タブーと婉曲法,情動の力(この第4類別はメイエのもとの分類にはなかった).

分類の見た目は単純だが,実際の意味変化は種々の原因が重なって生じるものである.因果関係の連鎖の輪が1つでも不明であれば,意味変化を追うことはできない.したがって,個々の語の意味変化の仮説には,常に危険が伴っている.

上記の原因の大前提となる意味変化の原理として,昨日の記事「#1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性」 ([2012-05-09-1]) で示した言語記号の有縁化と無縁化のサイクルがある.では,意味変化の原因の分類や原理が得られた今,その法則を確立することはできるのだろうか.

語の意味変化は定義可能な原因により生じるのであるから,そこには法則といった観念も含まれている.しかし,昨日の記事でみたように,語の signifiant と signifié の関係は限定的でも被限定的でもなく,常に自由である.したがって,有限の手段により関係が変化してゆくということはわかっていても,それを予見することは不可能である.手段は有限だが,その使い道は自由であるということは,事実上,無限で無法則であると考えてよい.意味変化においては(そして言語変化一般においても),せいぜい傾向が見いだされるにすぎず,確率の問題にとどまるだろう.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

2012-05-09 Wed

■ #1108. 言語記号の恣意性,有縁性,無縁性 [semantics][semantic_change][language_change][arbitrariness][sound_symbolism][phonaesthesia][onomatopoeia][saussure][sign][root_creation]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が言語の恣意性 (arbitrariness) を公準として唱えて以来,恣意性を巡る無数の論争が繰り返されてきた.例えば,恣意性の原理に反するものとして,オノマトペ (onomatopoeia) や音象徴 (sound_symbolism) がしばしば挙げられてきた.しかし,ギローは,これらの論争は不毛であり,規約性と有縁性という2つの異なる性質を区別すれば解決する問題だと主張した.

ギロー (24--27) によれば,記号の本質として規約性があることは疑い得ない.記号の signifiant と signifié は,常に社会的な規約によって結びつけられている.規約による結合というと,「でたらめ」や「ランダム」のような恣意性を思い浮かべるかもしれないが,必ずしも有縁性を排除するわけではない.むしろ,「どんな語もみな語源的には有縁的である」 (25) .有縁的というときには,自然的有縁性と言語的有縁性を区別しておく必要がある.前者は自然界にきこえる音を言語音に写し取る onomatopoeia の類であり,後者は派生や複合などの形態的手段によって得られる相互関係(例えば,possible と impossible の関係)である.まれな語根創成 (root_creation) の例を除いて,すべての語はいずれかの種類の有縁性によって生み出されるという事実は注目に値する.

重要なのは,有縁性は限定的でもなければ被限定的でもなく,常に自由であるという点だ.限定的でないというのは,いったん定まった signifiant と signifié の対応は不変ではなく,自由に関係を解いてよいということである.被限定的でないというのは,比喩,派生,複合,イディオム化など,どんな方法を用いても,命名したり意味づけしたりできるということである.

したがって,ほぼすべての語は様々な手段により有縁的に生み出され,そこで signifiant と signifié の対応が確定するが,確定した後には再び対応を変化させる自由を回復する.換言すれば,当初の有縁的な関係は時間とともに薄まり,忘れられ,ついには無縁的となるが,その無縁化した記号が出発点となって再び有縁化の道を歩み出す.有縁化とは意識的で非連続の個人の創作であり,無縁化とは無意識的で連続的な集団の伝播である (45) .有縁化と無縁化のあいだの永遠のサイクルは,意味論の本質にかかわる問題である.語の意味変化を有縁性という観点から図示すれば,以下のようになろう.

ギローにとって,ソシュールのいう恣意性とは,いつでも自由に有縁化・無縁化することができ,なおかつ常に規約的であるという記号の性質を指すものなのである.

「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) の記事でみた柳田国男の言語変化論は,上のサイクルの有縁化の部分にとりわけ注目した論ということになるだろう.

・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow