2020-12-26 Sat

■ #4261. 初期中英語の鳥たちの論争詩 The Owl and the Nightingale の冒頭12行 [owl_and_nightingale][literature][me_text][rhyme][manuscript][popular_passage][hel_education]

梟とナイチンゲールが討論を繰り広げる The Owl and the Nightingale は,初期中英語期を代表する英語文学作品の1つとして受容されている.文学のみならず英語史・文献学の観点からも重要なテキストである.1200年前後(1189?1216年辺りとされる)に南部系の方言で書かれた脚韻詩で,London, British Library, Cotton Caligula A ix と Oxford, Jesus College 29 という2つの写本により現代に伝わっている.主たる校訂本,研究書,オンラインリソースは「#2532. The Owl and the Nightingale の書誌」 ([2016-04-02-1]) で挙げているので,そちらを参照.

今回は,この作品の雰囲気を示すために冒頭の12行について,Cotton 写本をベースとした Cartlidge 版の校訂本からテキストとおよび現代英語訳を掲げよう.Cotton 写本のイメージはこちらから閲覧できる. *

Ich was in one sumere dale, I was in a summer-valley, in a In one suþe diȝele hale: really out-of-the-way retreat, when I Iherde ich holde grete tale heard an owl and a nightingale having An hule and one niȝtingale. a huge dispute. This controversy was 5 Þat plait was stif & starc & strong, fierce and ferocious and furious, some- Sumwile softe & lud among; times calm and sometimes noisy; and An aiþer aȝen oþer sval, each of them swelled up against the & let þat vole mod ut al; other and vented all her malicious feel- & eiþer seide of oþeres custe ings, saying the very worst thing they 10 Þat alre worste þat hi wuste; could think of about their antagonist's & hure & hure of oþeres songe character; and about their songs, espec- Hi holde plaiding suþe stronge. ially, they had a vehement debate.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2016-12-15 Thu

■ #2789. 現代英語の Engl&,中英語の 7honge [writing][netspeak][grammatology][grapheme][abbreviation][owl_and_nightingale][word_play][manuscript][scribe]

「#817. Netspeak における省略表現」 ([2011-07-23-1]) で見たように,ネット上では判じ絵 (rebus) の原理による文字遊びともいえる省略表現が広まっている.<Thx2U> (= Thanks to you) や <4U> (= For you) や <CUL8R> (= See you later) や <Engl&> (= England) のような遊び心を含んだ文字列である.これらの数字や記号 <&> の用例は,本来の表語文字(記号)を表音的に用いている例として興味深い.それぞれ意味は捨象し,[tuː], [fɔː], [eɪt], [ənd] という音列を表す純粋な表音文字として機能している.

これは現代人の言葉遊びにすぎないと思われるかもしれないが,実は古くから普通に行なわれてきた.例えば,接続詞 and を書き表わすのに古くは <&> ではなく数字の <7> に似た <⁊ > という記号 (Tironian et) が用いられていた(「#1835. viz.」 ([2014-05-06-1]) を参照).そして,これが接続詞 and を表わすものとしてではなく,他の語の一部をなす音列 [and] を表わすものとして表音的に用いられる例があった.この接続詞は,現代と同様に弱い発音では語尾音がしばしば脱落したので,[and] だけでなく [an] あるいは [a] を表音する文字としても機能した.例えば,The Owl and the Nightingale から,l. 1195 に現われる動詞の過去分詞形 anhonge の接頭辞 an- が Tironian et で書かれており,<<⁊honge>> と写本に見える.同じように,l. 1200 の動詞の過去分詞形 astorue も <<⁊storue>> と書かれており,接頭辞 a- が Tironian et で表わされている.

書き手の遊び心もあるだろうし,少しでも短く楽に書きたいという思いもあるだろう.書き手の思いと,その思いを満たす手段は,昔も今も何も変わらない.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2016-12-11 Sun

■ #2785. The Owl and the Nightingale にみる文と武 [conceptual_metaphor][rhetoric][owl_and_nightingale]

初期中英語で書かれた,梟とナイチンゲールの2者による論争詩 The Owl and the Nightingale を Cartlidge 版で読み進めている.2者は,それぞれの人生観を言葉で議論し合っているのであり,肉体的に争っているわけではない.しかし,議論に関する表現には,肉体的な戦闘に用いられる語句がしばしば流用されており,そのような語句だけをピックアップすると,さながら果たし合いのバトルが繰り広げられているかのようだ.テキストを読んでいると,これぞ概念メタファー (conceptual_metaphor) としてよく知られた "ARGUMENT IS WAR" そのもの,というふうに見える(「#2548. 概念メタファー」 ([2016-04-18-1]) を参照).

テキストには,文(言葉)と武(武器)による戦いの描写が,ある意味では比喩的に,ある意味では対比的に用いられている箇所がしばしば見られるが,とりわけ ll. 1067--74 の箇所がレトリック的にすぐれていると思う.ナイチンゲールが梟の言いぐさに腹を立て,まさに反論しようとしている箇所の記述である.以下に引用しよう.

Þe Niȝtingale at þisse worde

Mid sworde an mid speres orde,

Ȝif ho mon were, wolde fiȝte:

Ac þo ho bet do ne miȝte

Ho uaȝt mid hire wise tunge.

"Wel fiȝt þat wel specþ," seiþ in þe songe:

Of hire tunge ho nom red.

"Wel fiȝt þat wel specþ," seide Alured.

Cartlidge の現代英語訳(意訳)も引用しておこう.

At these words the Nightingale would have fought with sword and spearpoint had she been a man: but, since she couldn't do any better, she fought with her wise tongue instead. "To fight well, speak well," as the song goes: and so she looked to her tongue for a strategy. "To fight well, speak well," that's what Alfred said.

味読すべき部分は少なくない.

・ l. 1067 worde と l. 1068 orde の脚韻.文と武の対比がよく出ている.ただし,両語の母音は,厳密には同一ではない可能性もある(「#2740. word のたどった音変化」 ([2016-10-27-1]) を参照).

・ l. 1070 wolde と l. 1071 ne miȝte の対比.「したい」のに「できない」もどかしさ.

・ l. 1071 tunge と l. 1072 songe の脚韻.「文」の側に属する縁語(さらに l. 1073 tunge も合わせて).ただし,ここでも,同一母音で押韻するのかどうか,疑惑あり.

・ 全体が,文武両道の名君 Alured の格言として引用されているのもまた一興.

l. 1070 や l. 1072 の韻律も規則的ではなく完璧とはいえないかもしれないが,この箇所は The Owl and the Nightingale における "ARGUMENT IS WAR" を味わうには最良の箇所と思ったので,メモしておいた.

ちなみに,この箇所に付されている注によれば,ここは皮肉とも読めるという.これまた,おもしろい.

It is incongruous to imagine the Nightingale wielding such implements . . . and ironic that the narrator here implicitly associates reason with the animals and unrestrained violence with people.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2016-11-22 Tue

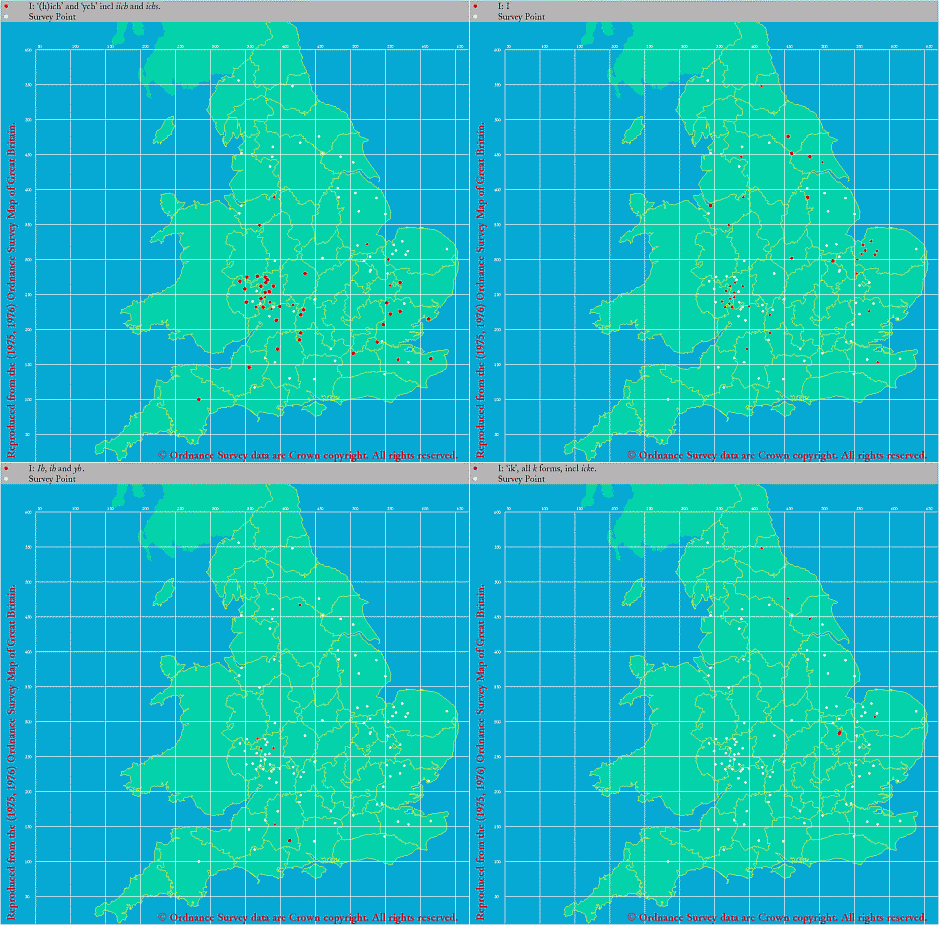

■ #2766. 初期中英語における1人称代名詞主格の異形態の分布 [laeme][eme][map][personal_pronoun][owl_and_nightingale][compensatory_lengthening]

初期中英語のテキスト The Owl and the Nightingale を Cartlidge 版で読んでいる.868行にこのテキストからの唯一例として,1人称代名詞主格として ih の綴字が現われる.梟が歌のさえずり方について議論しているシーンで,Ne singe ih hom no foliot! として用いられている.この綴字はC写本のものであり,対するJ写本ではこの箇所に一般的な綴字 ich が用いられている.

この事実から,初期中英語における1人称代名詞主格の異形態の分布に関心をもった.そこで,LAEME で分布をさっと調べてみることにした.特に気になっているのは語末の子音の有無,およびその子音の種類である.母音を無視して典型的な綴字タイプを取り出してみると,ich, ik, ih, i 辺りが挙がる.細かく見ればほかにもありうるが,当面この4系列の綴字について出現分布を大雑把にみておきたい.

LAEME のプログラムはよくできているので,私の行なったことといえば,該当する形態に関して地図を表示させることのみだ.以下に4枚の方言分布図をつなぎ合わせたものを掲載する.キャンプションが小さくて読みにくいが,位置関係は次の表に示した通り(画像をクリックすれば拡大版が現われる).

| 以下の合成地図での位置 | Map No. | 説明 |

|---|---|---|

| 左上 | 00001312 | I: Ih, ih and yh |

| 右上 | 00001305 | I: 'ik', all k forms, incl icke. |

| 左下 | 00001302 | I: '(h)ich' and 'ych' incl iich and ichs |

| 右下 | 00001308 | I: I. |

分布としては,左上の伝統的な ich 系が最も普通に南中部に広がっているのが分かる.右上の子音の落ちた i 系の綴字も普通であり,主として中部から北部に広がっている.左下の ih 系が今回注目した綴字を表わすが,西中部や南西部の,いわゆる最も保守的と言われる方言部分に散見される程度である.右下の ik 系は,東中部や北部に散在する程度で,一般的ではない.

The Owl and the Nightingale の方言については様々な議論がなされてきたが,いずれの写本の方言も,南西中部のものという解釈が一般的である.その点からすると,C写本で ih が現われたということは,初期中英語の全体の方向性と一致するだろう.

この問題に関心をもっているのは,伝統的な ich かいかなる経路を辿って後の I へと変化していったかという歴史的な問題に関係するからだ.この問題の周辺について,「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]),「#1773. ich, everich, -lich から語尾の ch が消えた時期」 ([2014-03-05-1]) で簡単に話題にしたが,単に /ʧ/ と想定される語末子音が消失し,先行母音が代償延長 (compensatory_lengthening) したと考えておくだけでよいのか,疑念が残るのである.周辺的な方言に散見される ih や ik の語末子音は,/ʧ/ と通時的・共時的にどのような関係にあるのか.ih の子音は /ʧ/ の弱化した音で,消失への途中段階を表わすものではないか等々,いろいろな可能性が頭に浮かぶ.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2016-06-28 Tue

■ #2619. 古英語弱変化第2類動詞屈折に現われる -i- の中英語での消失傾向 [inflection][verb][oe][eme][conjugation][morphology][owl_and_nightingale][speed_of_change][schedule_of_language_change][3sp][3pp]

古英語の弱変化第2類に属する動詞では,屈折表のいくつかの箇所で "medial -i-" が現われる (「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) の古英語 lufian の屈折表を参照) .この -i- は中英語以降に失われていくが,消失のタイミングやスピードは方言,時期,テキストなどによって異なっていた.方言分布の一般論としては,保守的な南部では -i- が遅くまで保たれ,革新的な北部では早くに失われた.

古英語の弱変化第2類では直説法3人称単数現在の屈折語尾は -i- が不在の -aþ となるが,対応する(3人称)複数では -i- が現われ -iaþ となる.したがって,中英語以降に -i- の消失が進むと,屈折語尾によって3人称の単数と複数を区別することができなくなった.

消失傾向が進行していた初期中英語の過渡期には,一種の混乱もあったのではないかと疑われる.例えば,The Owl and the Nightingale の ll. 229--32 を見てみよう(Cartlidge 版より).

Vor eurich þing þat schuniet riȝt,

Hit luueþ þuster & hatiet liȝt;

& eurich þing þat is lof misdede,

Hit luueþ þuster to his dede.

赤で記した動詞形はいずれも古英語の弱変化第2類に由来し,3人称単数の主語を取っている.したがって,本来 -i- が現われないはずだが,schuniet と hatiet では -i- が現われている.なお,上記は C 写本での形態を反映しているが,J 写本での対応する形態はそれぞれ schonyeþ, luuyeþ, hateþ, luueþ となっており,-i- の分布がここでもまちまちである.

schuniet については,先行詞主語の eurich þing が意味上複数として解釈された,あるいは本来は alle þing などの真正な複数主語だったのではないかという可能性が指摘されてきたが,Cartlidge の注 (Owl 113) では,"it seems more sensible to regard these lines as an example of the Middle English breakdown of distinctions made between different forms of Old English Class 2 weak verbs" との見解が示されている.

Cartlidge は別の論文で,このテキストにおける -i- について述べているので,その箇所を引用しておこう.

In both C and J, the infinitives of verbs descended from Old English Class 2 weak verbs in -ian always retain an -i- (either -i, -y, -ye, -ie, -ien or -yen). However, for the third person plural of the indicative, J writes -yeþ five times, as against nine cases of -eþ or -þ; while C writes -ieþ or -iet seven times, as against seven cases of -eþ, -ed, or -et. In the present participle, both C and J have medial -i- twice beside eleven non-conservative forms. The retention of -i in some endings also occurs in many later medieval texts, at least in the south, and its significance may be as much regional as diachronic. (Cartlidge, "Date" 238)

ここには,-i- の消失の傾向は方言・時代によって異なっていたばかりでなく,屈折表のスロットによってもタイミングやスピードが異なっていた可能性が示唆されており,言語変化のスケジュール (schedule_of_language_change) の観点から興味深い.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

・ Cartlidge, Neil. "The Date of The Owl and the Nightingale." Medium Aevum 65 (1996): 230--47.

2016-04-16 Sat

■ #2546. テキストの校訂に伴うジレンマ [editing][owl_and_nightingale][manuscript][spelling][punctuation][evidence]

現代の研究者が古英語や中英語の文書を読む場合,写本から直接読むこともあるが,アクセスの点で難があるので,通常は校訂されたエディションで読むことが多い.校訂されたテキストは,校訂者により多かれ少なかれ手が加えられており,少なからず独自の「解釈」も加えられているので,写本に記録されている本物のテキストそのものではない.したがって,読者は,校訂者の介入を計算に入れた上でテキストに対峙しなければならない.ということは,読者にしても,校訂者が校訂するにあたって抱く悩みや問題にも通じていなければならない.

校訂者の悩みには様々な種類のものがある.The Owl and the Nightingale を校訂した Cartlidge (viii) が,校訂に際するジレンマを告白しているので,それを読んでみよう.

The presentation of medieval text to a modern audience---even leaving aside the question of emending obvious errors or obscurities in the extant manuscripts---inevitably faces the modern editor with a dilemma. The conventions of spelling, punctuation and word-division followed by the scribes have to be modernized to some extent in order to produce a reasonably accessible text for readers accustomed to the different conventions now current---but how much modernization is actually compatible with editorial fidelity to the text as it survives in the manuscripts? For example, neither surviving manuscript of The Owl and the Nightingale provides punctuation of a kind expected by a modern reader (except very occasionally) and units of sense are generally marked quite naturally by the metrical structure. It is only reasonable that modern punctuation should be inserted by the editor of a medieval literary text, but the effect of this is that the edited text often makes syntactic links much more explicit than they are in the medieval copies. Thus, even punctuation is not just a matter of presentation, but also, potentially, an act of interpretation. Recent editors of medieval texts have generally agreed that the editor should be prepared to punctuate, but once intervention has begun, even at this fairly minimal level, it is impossible to claim that the text has been handled wholly "conservatively". The problem is that editorial conservatism is not a matter of a choice between various absolute principles (and fidelity to them), but a scale that stretches from an absolute conservatism at the one end (which could only be achieved in a facsimile---if at all), through changes to word-spacing, capitalization, punctuation, spelling-reforms of various kinds, morphological regularization, alterations in syntax---and so to the point, at the other end, at which the "edition" is not an "edition" at all, but a translation into modern English. The challenge is to determine the point along the scale of editorial intervention that yields the greatest gain, in terms of making the text accessible to a modern readership, in exchange for the smallest loss, in terms of fidelity to the presentation of its medieval copies.

ここで Cartlidge が吐露しているのは,(1) オリジナルの雰囲気や勢いを保持しつつも,(2) 現代の読者のためにテキストを読みやすく提示したい,という相反する要求の板挟みについてである.(1) のみを重視して,まったく手を入れないのであれば,写本をそのまま写真に撮ってファクシミリとして公開すればよく,校訂版を出す意味はない.また,(2) のみを重視するのであれば,極端な場合には意訳なり超訳なりに近づく.そこで,校訂版の存在意義を求めるのであれば,校訂者は (1) と (2) のあいだで妥当なバランスをとり,ある程度手を入れたテキストを提示する必要がある.だが,「ある程度」の程度によっては,たとえ句読法1つの挿入にすぎないとしても,それは校訂者の特定の解釈を読者に押しつけることになるかもしれないのである.校訂者によるほぼすべての介入が,文献学的な解釈の差異をもたらす可能性を含んでいる.

editing という作業は,テキストの presentation にとどまらず,すでに interpretation の領域へ1歩も2歩も踏み込んでいるということを,校訂版を利用する読者としても知っておく必要がある.

この問題と関連して,「#681. 刊本でなく写本を参照すべき6つの理由」 ([2011-03-09-1]) ,「#682. ファクシミリでなく写本を参照すべき5つの理由」 ([2011-03-10-1]) の記事を参照.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2016-04-02 Sat

■ #2532. The Owl and the Nightingale の書誌 [owl_and_nightingale][literature][eme][bibliography][link]

この新年度には,初期中英語の討論詩 The Owl and the Nightingale を読み始める予定である.それに当たって,簡単な書誌を載せておきたい.研究書や論文を細かく含めるとおびただしい量になるので,ここでは主立ったものに限る.今後,必要に応じて追加していきたい.

[ Editions ]

・ Atkins, J. W. H., ed. The Owl and the Nightingale. New York: Russel & Russel, 1971. 1922.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

・ Grattan, J. H. G. and G. F. H. Sykes, eds. The Owl and the Nightingale. Vol. 119 of EETS es. London: OUP, 1935.

・ Stanley, Eric Gerald, ed. The Owl and the Nightingale. Manchester: Manchester UP, 1972.

・ Treharne, Elaine, ed. Old and Middle English c. 890--c. 1450: An Anthology. 3rd ed. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2010.

[ Editions for Part of the Text ]

・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2005.

・ Dickins, Bruce and R. M. Wilson, eds. Early Middle English Texts. London: Bowes, 1951.

[ Facsimile ]

・ Ker, N. R. The Owl and the Nightingale: Facsimile of the Jesus and Cotton Manuscripts. EETS os 251. London: 1963.

[ Studies ]

・ Cartlidge, Neil. "The Date of The Owl and the Nightingale." Medium Ævum 65 (1996): 230--47.

・ Fletcher, A. "Debate Poetry." Readings in Medieval Literature. Ed. D. Johnson and E. Treharne. Oxford: 2005. 241--56.

・ Hume, Kathryn. The Owl and the Nightingale: The Poem and Its Critics. Toronto, 1975.

・ Palmer, R. Barton. "The Narrator in The Owl and the Nightingale: A reader in the Text." Chaucer Review 22 (1988): 305--21.

・ Pearsal, Derek. Old English and Middle English Poetry. London: 1977. 91--4.

・ Reed, Thomas L. Middle English Debate Poetry and the Aesthetics of Irresolution. Columbia: 1990.

・ Salter, Elizabeth. English and International: Studies in the Literature, Art and patronage of Medieval England. Cambridge: 1988. Chapter 2.

・ Wilson, R. M. Early Middle English Literature. London: 1951. Chapter VII.

[ Online Resources ]

・ CMEPV: The Owl and the Nightingale (MS Cotton):

・ CMEPV: The Owl and the Nightingale (MS Jes. Col. 29)

・ CMEPV: MED Descriptions of CMEPV

・ LAEME: London, British Library, Cotton Caligula A ix, The Owl and the Nightingale, language 1

・ LAEME: London, British Library, Cotton Caligula A ix, The Owl and the Nightingale, language 2

・ LAEME: Oxford, Jesus College 29, part II, English on fols. 144r-195r; 198r-200v

2011-12-22 Thu

■ #969. Mayster Nichol of Guldeuorde [onomastics][owl_and_nightingale][pchron][preposition]

[2010-12-08-1]の記事「#590. last name はいつから義務的になったか」で,ノルマン征服以降,イングランドで名前に last name を付す慣習が発達したことを取り上げた.

last name の典型は,of を伴って出身地などの地名を用いるものであり,その最も有名な初期の例の1つが,The Owl and the Nightingale の l. 191 に現われる(そして作者その人ではないかと疑われる) Mayster Nichol of Guldeuorde である.Atkins 版 (19) では次のような注記がある.

191. Maister Nichole of Guldeforde. The full designation of Nicholas is not without its interest, pointing as it does to certain changes characteristic of the 11th and 12th centuries. Under Norman influence the single personal names of the O.E. period had become supplemented by surnames denoting, amongst other things, place of birth. Thus in the later sections of the A. S. Chron. such names as Rotbert de Bælesne 81104), Willelm of Curboil (1123), Hugo of Mundford (1123) are found.

固有人名に限るわけではないが,人を表わす名詞と地名とを結びつける of については,OED の "of", prep. 47.a. に説明がある.この of の本来の意味は「?出身の,?から来た」であり,古英語の an monn of ðǣre byriȝ や Ða men of Lunden byriȝ などに見られるが,11世紀には必ずしも出自を示すわけではなく「?に住む」という所属の意味へと変化していった.

関連して,[2011-07-19-1]の記事「#813. 英語の人名の歴史」を参照.

・ Atkins, J. W. H., ed. The Owl and the Nightingale. New York: Russel & Russel, 1971. 1922.

2011-12-20 Tue

■ #967. Ne bo the song neuer so murie [owl_and_nightingale][negative][syntax][subjunctive][contamination]

##948,949,950,951 の記事で,厳密に論理的には説明のつけられない譲歩表現 Be it never so humble (= "no matter how humble it is") について触れた.中英語ではごく普通に見られる表現で,つい最近も The Owl and the Nightingale にて例に出くわした.しかし,その例では,ただでさえ解釈の困難な譲歩表現が複雑な統語的文脈のなかで現われており,全体として極めて難解な読みの問題となっている.

Atkins 版から,C と J テキストの ll. 341--48 を再現しよう.

(C text)

341: Eurich murȝþe mai so longe ileste

342: þat ho shal liki wel unwreste:

343: vor harpe, 7 pipe, 7 fuȝeles [song]

344: mislikeþ, ȝif hit is to long.

345: Ne bo þe song neuer so murie,

346: þat he ne shal þinche wel unmurie

347: ȝef he ilesteþ ouer unwille:

348: so þu miȝt þine song aspille.

(J text)

341: Eurych mureþe may so longe leste,

342: Þat heo schal liki wel vnwreste:

343: For harpe, 7 pipe, 7 foweles song

344: Mislikeþ, if hit is to long.

345: Ne beo þe song ne so murie,

346: Þat he ne sal þinche vnmurie

347: If he ilesteþ ouer vnwille:

348: So þu myht þi song aspille.

問題は,ll. 345--48 の構文である.Atkins は,p. 32fn にてこの譲歩表現について次のように説明を与えている.

345. neuer so murie. Instance of an irrational negative in a concessive clause---a construction found in O.E. and other Teutonic languages (see W. E. Collinson, M.L.R. x. 3, pp. 349--65) as well as occasionally in A.-Norman, where it is apparently due to English influence (see J. Vising, M.L.R. XI. 2, pp. 219--21): cf. A.S. Chron. (1087), nan man ne dorste slean oðerne man, næfde he næfre swa mycel yfel gedon.

この箇所の Atkins の解釈については,l. 346 の ne は redundant と解されると述べていることから,"No matter how merry the song may be, it shall seem very unmerry if it lasts . . ." と読んでいることが想像される.だが,この場合 l. 346 の行頭の þat の役割を無視していることになり,その説明が欠けている.

Cartlidge も,ne と unmurie で合わせて "unmerry" として解釈しており,þat についても無言であるから,Atkins の読みに近いと考えられる.Cartlidge の与えている現代英語訳は,"No matter how merry the song might be, it won't seem at all amusing if it lasts too long, undesirably, . . ." (10) である.

þat の問題を解決しようとしている読みに,Stanley (114) がある.

345ff. The construction is difficult. Perhaps translate (assuming ellipsis), 'However joyous the song may be, it is never so joyous that it will not seem very miserable if it. . . .' he in lines 346f refers to song, a masc. n.

この読みでは,ne は redundant ではなく,þat は主節部の省略された so . . . that 構文の þat だと説明されている.Burrow and Turville-Petre (94) もこの読みに従っている.

345--6 The logic of these lines requires their expansion: 'However delightful the song may be, (it will never be so delightful) that it will not seem very tiresome.'

筆者としては,þat 問題を解決している Stanley 派の読みに賛成である.譲歩表現中の so が,本来続くはずだった so . . . that 構文の so と重なり合い,妙な構文として現われたということではないか.繰り返し現われる否定辞によって論理がほぼ解読不能の域に達しているが,so . . . that 構文の主節部の省略,あるいはより適切には syntactic contamination ([2011-05-04-1]の記事「#737. 構文の contamination」を参照)としてであれば,理解可能になる.

・ Atkins, J. W. H., ed. The Owl and the Nightingale. New York: Russel & Russel, 1971. 1922.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

・ Stanley, Eric Gerald, ed. The Owl and the Nightingale. Manchester: Manchester UP, 1972.

・ Burrow, J. A. and Thorlac Turville-Petre, eds. A Book of Middle English. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell, 2005.

2011-07-17 Sun

■ #811. the + 比較級 + for/because [comparison][article][oe][instrumental][owl_and_nightingale]

標題の構文は,しばしば for や because などの原因を表わす句や節を伴い「それだけいっそう,ますます,かえって?」の意味を表わす.例文をいくつか挙げる.

- I was the more upset because he blamed me for the accident.

- I like him all the better for his human weaknesses.

- If we plant early, it will be all the better for our garden.

- The danger seems to make surfing the more exciting.

- She began to work the harder, because her salary was raised.

- If you don't like it, so much the worse for you

- The child was none the worse for being in the rain all night.

- She doesn't seem to be any the worse for her bad experience.

この the は古英語の指示詞 se の具格 (instrumental case) の þȳ に遡る([2009-09-28-1]の記事「古英語の決定詞 se の屈折」の屈折表を参照).これは "by so much" ほどの指示副詞的な意味を表わし,後続する比較級を限定した.したがって,標題の構文は古英語から用いられている古い構文である.

The Owl and the Nightingale (O&N) の冒頭 (ll. 19--20) に,この構文が現われる.Cartlidge 版から現代英語訳とともに引用する.

Ho was þe gladur uor þe rise,

& song a uele cunne wise.

She [The nightingale] was happy having the branches around her

and she sang in all sorts of different modes.

Ho は "nightingale" を指し,þe gladur uor þe rise 「枝があるがゆえにいっそう嬉しかった」と解釈できる.だが,前後の文脈を読んでも,なぜ枝があるといっそう嬉しいのか判然としない.ここでは構文とは別に文学的な解釈が必要のようだ.Cartlidge の注によると,"Ich habbe on brede & eck on lengþe / Castel god on mine rise." (ll. 174--75) とあるように枝を自分の城としているくらいだから,ナイチンゲールにとって枝はさぞかし重要なのだろうということがわかる.また,詩人は中世の諺 Arbore frondosa cantat philomena iocosa "A nightingale sings happily in a leafy tree" に言及しているのではないかとも言われる.the 1つを解釈するのもたやすくない.たかが the されど the である.

中英語における副詞の the の用例については,MED entry for "the (adv.)", 1. (a) を参照.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2011-07-03 Sun

■ #797. nightingale [etymology][phonetics][owl_and_nightingale]

「ナイチンゲール」あるいは「サヨナキドリ」.ユーラシア西部,アフリカに分布するツグミ科 (Turdidae) ノゴマ属 (Luscinia) の鳥.ヨーロッパ随一の鳴鳥で,繁殖期の夜間に雄が美しい声で鳴く.美声歌手の代名詞でもある.イギリスでは通常 Luscinia megarhynchos を指す.

![examples of birds [2] - Visual Dictionary Online examples of birds [2] - Visual Dictionary Online](http://www.visualdictionaryonline.com/images/animal-kingdom/birds/examples-birds_2.jpg)

英文学でも有名なこの鳥は,実際に鳴くのは雄なのだが,伝統的に女性扱いである.12世紀末から13世紀の始めの時代に書かれたとされる debate poem の傑作 The Owl and the Nightingale (O&N) では,人生の陰気で憂鬱な側面を代表するフクロウに対して,ナイチンゲールは人生の楽しく喜ばしい側面を代表している.この作品では,双方とも女性という設定である.

さて,nightingale の古英語の形態は nihtegale (女性名詞)である.niht 「夜」 + gale 「歌う人」という複合語で,後者と関連する古英語の動詞 galan 「歌う」は,口蓋化した子音をもつ giellan という異形態を通じて,現代英語の yell 「わめく,叫ぶ」につながる.同じ語形成は他のゲルマン諸語でも見られる( Du nachtegaal, G Nachtigall ) .

ここで注意したいのは,古英語形では第2音節に n が含まれていないことである.中英語でも n を欠いた nyhtegale などの綴字が見られる (see MED entry for "nighte-gale") .ところが,中英語では O&N を初例として,n を含む niȝtingale などの刷新形も現われ始める (see MED entry for "nightin-gale") .Atkins (p. 2, fn. 5) によれば,O&N を収めている現存する2つの写本(13世紀の最後の四半世紀のものとされる)により問題の語形を調べると,C 写本で n ありが16回,n なしが5回(この5回はいずれも,綴字体系の差異により B section として区分されているテキストの箇所に現われる),J 写本では l. 203 の Nihtingale を除き nyhtegale が決まった形だという.

語源辞典などによると,中英語での n の挿入は第2音節の母音の鼻音化変形とされているが,他の単語でこのような n の挿入の例はあまり見られない.16世紀,婦人のスカートを張り広げるのに用いたくじらひげ製の張り骨 farthingale は,フランス語 verdugale の借用だが,ここでは nightingale の場合と同様の n の挿入が見られる.他には,古い例として The Peterborough Chronicle の1137年の記録から,þolenden が þoleden の意味で用いられている例が見つかる.しかし,これは写字生による誤記と疑われ,n の挿入の確かな例とはいえない.

[ŋ] の鼻音が nightingale の語に柔らかく洗練された響きを与えているように思うが,いかがだろうか.クリミヤ戦争の従軍看護婦 Florence Nightingale (1820--1910) が思い出される.

・ Atkins, J. W. H., ed. The Owl and the Nightingale. New York: Russel & Russel, 1971. 1922.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow