2013-05-13 Mon

■ #1477. The Salamanca Corpus --- 近代英語方言コーパス [corpus][emode][dialect][dialectology][caxton][popular_passage]

英語史では,中英語の方言研究は盛んだが,近代英語期の方言研究はほとんど進んでいない.「#1430. 英語史が近代英語期で止まってしまったかのように見える理由 (2)」 ([2013-03-27-1]) でも触れた通り,近代英語期は英語が標準化,規範化していった時期であり,現代世界に甚大な影響を及ぼしている標準英語という視点に立って英語史を研究しようとすると,どうしても標準変種の歴史を追うことに専心してしまうからかもしれない.その結果か,あるいは原因か,近代英語方言テキストの収集や整理もほとんど進んでいない状況である.近代英語の方言状況を知る最大の情報源は,いまだ「#869. Wright's English Dialect Dictionary」 ([2011-09-13-1]) であり,「#868. EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で紹介した通り,そのオンライン版が利用できるようになったとはいえ,まだまだである.

2011年より,University of Salamanca がこの分野の進展を促そうと,近代英語期 (c.1500--c.1950) の方言テキストの収集とデジタル化を進めている.The Salamanca Corpus: Digital Archive of English Dialect Texts は,少しずつ登録テキストが増えてきており,今後,貴重な情報源となってゆくかもしれない.

コーパスというよりは電子テキスト集という体裁だが,その構成は以下の通りである.まず,内容別に DIALECT LITERATURE と LITERARY DIALECTS が区別される.前者は方言で書かれたテキスト,後者は方言について言及のあるテキストである.次に,テキストの年代により1500--1700年, 1700--1800年, 1800--1950年へと大きく3区分され,さらに州別の整理,ジャンル別の仕分けがなされている.

コーパスに収録されている最も早い例は,LITERARY DIALECTS -> 1500--1700年 -> The Northern Counties -> Prose と追っていったところに見つけた William Caxton による Eneydos の "Prologue"(1490年)だろう.テキストは221語にすぎないが,こちらのページ経由で手に入る.[2010-03-30-1]の記事「#337. egges or eyren」で引用した,卵をめぐる方言差をめぐる話しを含む部分である.やや小さいが,刊本画像も閲覧できる.Caxton の言語観を知るためには,[2010-03-30-1]の記事で引用した前後の文脈も重要なので,ぜひ一読を.

2013-03-30 Sat

■ #1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布 [oe_dialect][manuscript][dialect][map][dialectology][literature]

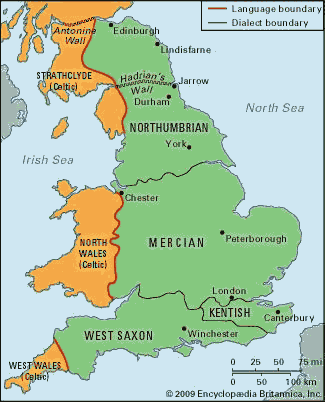

中英語の方言区分については「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) ほか,me_dialect の各記事で扱ってきたが,古英語の方言状況については本ブログではあまり触れていなかった.古英語の方言地図については,「#715. Britannica Online で参照できる言語地図」 ([2011-04-12-1]) でリンクを張った Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia の The distribution of Old English dialects が簡便なので,参照の便のためにサイズを小さくした版を以下に再掲する.

古英語の方言は,慣習的に,Northumbrian, Mercian (この2つを合わせて Anglian とも呼ぶ), West-Saxon, Kentish の4つに区分される.ただし,4方言に区分されるといっても,古英語の方言が実際に4つしかなかったと言えるわけではない.どういうことかといえば,文献学者が現代にまでに伝わる写本などに表わされている言語を分析したところ,言語的諸特徴により4方言程度に区分するのが適切だろうということになっている,ということである.現在に伝わる古英語テキストは約3000テキストを数えるほどで,その総語数は300万語ほどである.この程度の規模では,相当に幸運でなければ,詳細な方言特徴を掘り出すことはできない.また,地域的な差違のみならず,古英語期をカバーする数世紀の時間的な差違も関与しているはずであり,実際にあったであろう古英語の多種多様な変種を,現存する証拠により十分に復元するということは非常に難しいことなのである.

11世紀の古英語後期になると,West-Saxon 方言による書き言葉が標準的となり,主要な文献のほとんどがこの変種で書かれることになった.しかし,10世紀以前には,他の方言により書かれたテキストも少なくない.実際,時代によってテキストに表わされる方言には偏りが見られる.これは,その方言を担う地域が政治的,文化的に優勢だったという歴史的事実を示しており,そのテキストの地理的,通時的分布がそのまま社会言語学的意味を帯びていることをも表わしている.

では,10世紀以前の古英語テキストに表わされている言語の分布を,Crystal (35--36) が与えている通りに,時代と方言による表の形で以下に示してみよう.それぞれテキストの種類や規模については明示していないので,あくまで分布の参考までに.

| probable date | Northumbrian | Mercian | West Saxon | Kentish |

|---|---|---|---|---|

| 675 | Franks Casket inscription | |||

| 700 | Ruthwell Cross inscription | Epinal glosses Charters | ||

| 725 | Person and place-names in Bede, Cædmon's Hymn, Bede's Death Song | Person and place-names in Bede, Charters | ||

| 750 | Leiden Riddle | Charters | Charters | |

| 775 | Blickling glosses, Erfurt glosses, Charters | Charters | ||

| 800 | Corpus glosses | |||

| 825 | Vespasian Psalter glosses, Lorica Prayer, Lorica glosses | Charters | ||

| 850 | Charters | Charters, Medicinal recipes | ||

| 875 | Charters, Royal genealogies, Martyrologies | |||

| 900 | Cura pastoralis, Anglo-Saxon Chronicle | |||

| 925 | Orosius, Anglo-Saxon Chronicle | |||

| 950 | Royal glosses | Anglo-Saxon Chronicle, Medicinal recipes | Charters, Kentish Hymn, Kentish Psalm, Kentish proverb glosses | |

| 975 | Rushworth Gospel glosses, Lindisfarne Gospel glosses, Durham Ritual glosses | Rushworth Gospel glosses |

大雑把にまとめれば,7世紀は Northumbrian(Bede [673?--735] などの学者が輩出),8世紀は Mercian(Offa 王 [?--796] の治世),9世紀は West-Saxon(Alfred the Great [849--99] の治世)が栄えた時期といえるだろう.Kentish は,政治的権威とは別次元で,6世紀以降,イングランドにおけるキリスト教の本山として宗教的な権威を保ち続けたために,その存在感や影響力は諸テキストに反映されている.

古英語方言学の難しさは,4方言のそれぞれがテキストで純粋に現われるというよりは,選り分けるのに苦労するくらい異なる方言が混在した状態で現われることが少なくないからである.歴史方言学は,それぞれの時代に特有の状況があるがゆえに,特有の問題が生じるのが常である.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2012-12-28 Fri

■ #1341. 中英語方言を区分する8つの弁別的な形態 [me_dialect][isogloss][dialect][methodology][geography][3pp][3sp]

中英語の方言については,me_dialect の各記事で扱ってきた.方言どうしを区分する線は特定の弁別的な形態の分布により決められることが多く,例えば「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) のような方言地図が一案として提示されている.しかし,「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) で話題にしたとおり,方言線を引くことに関しては様々な理論的な問題がある.中英語方言学は20世紀前半以来の長い研究史をもっており,近年では LALME や LAEME の登場により研究環境が著しく進歩したのは確かだが,いまだに多くの問題が残されている.

今回は,伝統的な Moore, Meech and Whitehall の後期中英語方言の研究に基づき,主要な弁別的形態とその分布を示そう.Moore, Meech and Whitehall は,1400--1450年に書かれた266の(公)文書および43の文学作品を主たる対象テキストとし,11の主要な弁別的な特徴によって方言線を引いた.これは MED 編纂の基盤ともなった方言線であり,MED の "Plan and Bibliography" にも反映されている.中尾 (96--106) が8つの弁別的な特徴について要約した表 (98) を与えており便利なので,それをまとめ直したものを下に示そう.

| Feature | Isogloss | N | NEM | SEM | WM | SW | SE |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OE /ā/ | A | /ɑː/ | /ɔː/ | /ɔː/ | /ɔː/ | /ɔː/ | /ɔː/ |

| OE /a/ + nasal | D | /a/ | /a/ | /a/ | /ɔ/ | /a/ | /a/ |

| OE /ȳ/, /y/, /ēo/, /eo/ | F | /iː, ɪ/, /eː, ɛ/ | /iː, ɪ/, /eː, ɛ/ | /iː, ɪ/, /eː, ɛ/ | /yː, y/, /øː, ø/ | /yː, y/, /øː, ø/ | /iː, ɪ/, /eː, ɛ/ |

| /f/ -- /v/ | I | /f/ | /f/ | /f/ | /f, v/ | /v/ | /v/ |

| /ʃ/ -- /s/ | C | /s/ | /s/ | /ʃ/ | /ʃ/ | /ʃ/ | /ʃ/ |

| 3rd pl. pronoun | E | them | them | hem | hem | hem | hem |

| 3rd sg. pres. verb | G | -es | -es | -eth | -es, -eth | -eth | -eth |

| 3rd pl. pres. verb | B, H | -es | -es, -e(n) | -e(n) | -e(n), -eth | -eth | -eth |

地図上に表わせばより便利なのだろうが,今回は省略する.3人称単・複現在動詞語尾については,「#790. 中英語方言における動詞屈折語尾の分布」 ([2011-06-26-1]) を参照.また,OE /ȳ/, /y/, /ēo/, /eo/ に対応する母音の分布については,「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) を参照.

・ Moore, S., S. B. Meech and H. Whitehall. "Middle English Dialect Characteristics and Dialect Boundaries." Essays and Studies in English and Comparative Literature. 13 (1935): 1--60. Ann Arbor: U of Michigan Publication, Language and Literature.

・ 中尾 俊夫 『英語史 II』 英語学大系第9巻,大修館書店,1972年.

2012-12-22 Sat

■ #1335. Bloomfield による青年文法学派の擁護 [neogrammarian][phonetics][borrowing][wave_theory][geography][methodology][dialect]

Bloomfield は,青年文法学派 (Neogrammarians) による音声変化の仮説(Ausnahmslose Lautgesetze "sound laws without exception")には様々な批判が浴びせられてきたが,畢竟,現代の言語学者はみな Neogrammarian であるとして,同学派の業績を高く評価している.批判の最たるものとして,音声変化に取り残された数々の residue の存在をどのように説明づけるのかという問題があるが,Bloomfield はむしろその問題に光を投げかけたのは,ほかならぬ同仮説であるとして,この批判に反論する.Language では関連する言及が散在しているが,そのうちの2カ所を引用しよう.

The occurrence of sound-change, as defined by the neo-grammarians, is not a fact of direct observation, but an assumption. The neo-grammarians believe that this assumption is correct, because it alone has enabled linguists to find order in the factual data, and because it alone has led to a plausible formulation of other factors of linguistic change. (364)

The neo-grammarians claim that the assumption of phonetic change leaves residues which show striking correlations and allow us to understand the factors of linguistic change other than sound-change. The opponents of the neo-grammarian hypothesis imply that a different assumption concerning sound-change will leave a more intelligible residue, but they have never tested this by re-classifying the data. (392--93)

青年文法学派の批判者は,同学派が借用 (borrowing) や類推 (analogy) を,自説によって説明できない事例を投げ込むゴミ箱として悪用していることをしばしば指摘するが,Bloomfield に言わせれば,むしろ青年文法学派は借用や類推に理論的な地位を与えることに貢献したのだということになる.

Bloomfield は,次の疑問に関しても,青年文法学派擁護論を展開する.ある音声変化が,地点Aにおいては一群の語にもれなく作用したが,すぐ隣の地点Bにおいてはある単語にだけ作用していないようなケースにおいて,青年文法学派はこの residue たる単語をどのように説明するのか.

[A]n irregular distribution shows that the new forms, in a part or in all of the area, are due not to sound-change, but to borrowing. The sound-change took place in some one center, and after this, forms which had undergone the change spread from this center by linguistic borrowing. In other cases, a community may have made a sound-change, but the changed forms may in part be superseded by unchanged forms which spread from a center which has not made the change. (362)

そして,上の引用にすぐに続けて,青年文法学派の批判者への手厳しい反論を繰り広げる.

Students of dialect geography make this inference and base on it their reconstruction of linguistic and cultural movements, but many of these students at the same profess to reject the assumption of regular phonetic change. If they stopped to examine the implications of this, they would soon see that their work is based on the supposition that sound-change is regular, for, if we admit the possibility of irregular sound-change, then the use of [hy:s] beside [mu:s] in a Dutch dialect, or of [ˈraðr] rather beside [ˈgɛðr] gather in standard English, would justify no deductions about linguistic borrowing. (362)

Bloomfield の議論を読みながら,青年文法学派の仮説が批判されやすいのは,むしろ仮説として手堅いからこそなのかもしれないと思えてきた.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-12-04 Tue

■ #1317. 重要な等語線の選び方 [isogloss][dialect][methodology][me_dialect][geography]

方言を区分する等語線 (isogloss) は,考慮される語の数だけ引くことができるといっても過言ではない.これは,どの等語線を重視するかによって,方言区分の様子がらりと変わりうる危険があるということである.また,特定の等語線を意図的に選ぶことによって,望む方言区分を作り出せるということでもある.

では,重視すべき等語線の選定は恣意的とならざるを得ないのだろうか.何らかの客観的な基準によって,重要な等語線と重要でない等語線を区別することができるのだろうか.この方法論上の問題について,Bloomfield (341--42) は次のような意見を述べている.

An isogloss which cuts boldly across a whole area, dividing it into two nearly equal parts, or even an isogloss which nearly marks off some block of the total area, is more significant than a petty line enclosing a localism of a few villages. . . . The great isogloss shows a feature which has spread over a large domain; this spreading is a large event, simply as a fact in the history of language, and, may reflect, moreover, some non-linguistic cultural movement of comparable strength. As a criterion of description, too, the large division is, of course, more significant than small ones; in fact, the popular classification of dialects is evidently based upon the prevalence of certain peculiarities over large parts of an area. / Furthermore, a set of isoglosses running close together in much the same direction --- a so-called bundle of isoglosses --- evidences a larger historical process and offers a more suitable basis of classification than does a single isogloss that represents, perhaps, some unimportant feature. It appears, moreover, that these two characteristics, topographic importance and bundling, often go hand in hand.

要約すれば,(1) 広い地域を大きく按分する等語線を選べ,(2) 束をなしている太い等語線を選べ,ということになるだろう.

しかし,この基準自体が程度の問題を含む.どのくらい広ければ「広い地域」とみなせるのか,どのくらい「大きく」按分すべきかを明確に教えてくれる指標はない.どのくらい「太い」束であればよいのかも同様だ.例えば,イングランドの方言を南北へ大きく2分する等語線の価値はほとんどの人が認めるだろうが,方言学では通常さらに細かく分類してゆく.この場合,どの細かさまでを方言区分とみなしてよいかを客観的に示す指標はない.中英語方言にしても,中部方言を東と西に2分するだけでよいのか,あるいはそれぞれを南北に分けて全部で4方言とすべきなのか,一般的な正答はない.この辺りは,方言区分を用いて考察しようとしている言語項目の地理的分布やその他の背景を参照した上で,適切な区分を意識的に選ぶというのが,むしろ望ましいやり方と言えるのかもしれない.

それでも,Bloomfield の2つの基準は,複数の等語線のあいだの相対的な重要性を測るのに役立つ基準であることは認めてよいだろう.

Bloomfield の Language 10章 "DIALECT GEOGRAPHY" は,具体例が豊富で,実によく書けている.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-20 Tue

■ #1303. なぜ方言が存在するのか --- 波状モデルによる説明 [dialect][family_tree][wave_theory][geography][isogloss][dialect_continuum][sobokunagimon]

昨日の記事「#1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明」 ([2012-11-19-1]) に引き続き,なぜ方言が存在するのか,なぜ方言が生まれるのかという素朴な疑問に迫る.昨日述べた系統樹モデル (family_tree) による説明の欠陥を補いうるのが,波状モデル (wave_theory) だ.

Bloomfield (317) の記述を借りて,波状モデルによる方言分化の説明としよう.

Different linguistic changes may spread, like waves, over a speech-area, and each change may be carried out over a part of the area that does not coincide with the part covered by an earlier change. The result of successive waves will be a network of isoglosses . . . . Adjacent districts will resemble each other most; in whatever direction one travels, differences will increase with distance, as one crosses more and more isogloss-lines. This, indeed, is the picture presented by the local dialects in the areas we can observe.

ここで前提とされているのは,(1) 言語変化(言語的革新)が次々と生じ,波状に拡散することと,(2) 個々の言語変化によって波の到達範囲が異なることだ.この2点により,方言地理のカンバスには,複雑に入り組んだ等語線 (isogloss) が引かれることになる.任意の2地点をとると,互いに近ければ近いほど,過去の言語変化を多く共有しているので,全体として言語的な共通点が多く,近い方言を話すことになる.逆に遠ければ遠いほど,歴史的に共有してきた言語変化は少ないので,全体として違いの大きい方言を話すことになる.後者のケースでは,時間が経てば経つほど,言語的な共通点が少なくなり,最終的には互いに通じない異なる言語へと分化してゆく.

このように,波状モデルは,時間軸に沿った分岐と独自変化よりも,地理的な距離に基づく類似と相違という点を強調する.方言の分化を説明するのにより優れたモデルとされているが,系統樹モデルに基づく比較言語学も相当の成功を収めてきたのは事実であり,両モデルを相補い合うものとしてとらえるのが妥当だろう.いずれのモデルにおいても,言語変化の普遍性,遍在性が前提とされていることは銘記しておきたい.

Bloomfield (317--18) は上の引用に続けて,波状モデルによる方言分化について,より突っ込んだ理論的な視点から解説を与えている.こちらも引用しておこう.

Now, let us suppose that among a series of adjacent dialects, which, to consider only one dimension, we shall designate as A, B, C, D, E, F, G, . . . X, one dialect, say F, gains a political, commercial, or other predominance of some sort, so that its neighbors in either direction, first E and G, then D and H, and then even C and I, J, K, give up their peculiarities and in time come to speak only the central dialect F. When this has happened, F borders on B and L, dialects from which it differs sharply enough to produce clear-cut language boundaries; yet the resemblance between F and B will be greater than that between F and A, and, similarly, among L, M, N, . . . X, the dialects nearest to F will show a greater resemblance to F, in spite of the clearly marked boundary, than will the more distant dialects. The presentation of these factors became known as the wave-theory, in contradistinction to the older family-tree theory of linguistic relationship. Today we view the wave process and the splitting process merely as two types --- perhaps the principal types --- of historical processes that lead to linguistic differentiation.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-19 Mon

■ #1302. なぜ方言が存在するのか --- 系統樹モデルによる説明 [dialect][family_tree][wave_theory][sobokunagimon]

学生から,標記の素朴な疑問が出された.直球の質問で,答えるのがなかなか難しい.

単純にいえば,異なる言語共同体は異なる言語使用の慣習を発達させるものだから,とは答えることができる.隣接する共同体でも,狩猟方法,土器の形態,食生活,埋葬法などの文化的営みが少しずつ異なっているように,言語も文化の1つである以上,やはり共同体ごとに少しずつ異なっていることは驚くべきことではない.しかし,これは「文化の差はなぜ存在するのか」という問題へすり替えただけで,標記の質問に対して本質的な答えを与えたことにはならない.

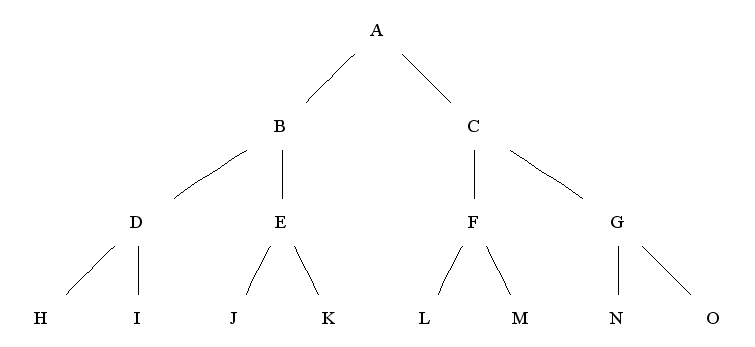

理論的には,二通りの答え方がある.系統樹モデル (family_tree) に依拠する説明と,波状モデル (wave_theory) に依拠する説明だ.これらのモデルは,なぜ言語が分化してゆき,差異が生まれてゆくのかという質問に答えるべく提起された理論であるとも言え,標記の素朴な疑問を解くための仮説を提供してくれている.各モデルについて,あるいは両モデルの対立について,これまでの記事でも多く扱ってきたが,「なぜ方言が存在するのか」という疑問に焦点を当てながら,改めて考えてみたい.

系統樹モデルによれば,ある言語Aを話す共同体aは,移住,征服・被征服,民族混交などの営みにより,時間とともに共同体b, cへと分岐する.分かれた共同体b, cの言語は母体となる言語Aの特徴を引き継ぐが,時間とともにそれぞれが独自の言語変化(言語的革新)を遂げ,母体となる言語Aとは少しずつ異なる言語B, Cが生まれる.ただし,B, Cの言語的差異は当初は微々たるものであり,異なる言語というよりは同一言語の2つの方言と呼ぶほうが適切だろう.しかし,さらに時間が経ち,b, cそれぞれにおいて移住などの活動が繰り返し行なわれると,共同体bは新たな区別される新共同体d, eへと,同じくcは新共同体f, gへと分岐してゆく.それに伴い,方言Bはさらに分化された方言D, Eへと,方言Cは新方言F, Gへと分化してゆく.一般的にいって,末端のD, E, F, Gの各方言は,いまだ母体となる言語Aの言語特徴を多く残しているだろうが,互いの差異はいくぶん大きくなっているだろう.これが何代も繰り返されてゆくと,末端の各方言は互いに離れてゆき,ついには互いに理解不能となる.この段階では,もはや異なる言語と呼ぶほうが適切だろう.

系統樹モデルの観点から標記の疑問に答えるとすれば,(1) 言語共同体は移住,征服・被征服,民族混交などの社会活動により分岐し,(2) 分岐したそれぞれの言語共同体は独自の言語変化を遂げるからである,と言える.

しかし,系統樹モデルによる説明には重大な欠点がある.現実の方言を調べてみると,「分岐+独自変化」では説明できない複雑な言語特徴の分布が観察されるからだ.例えば,DとEのあいだに共通する言語特徴が多く見られることは,共通のBを母体とする以上,自然のことである.しかし,実際には,DとFのあいだに同仮説から予想される以上の割合で共通する言語特徴が見られたり,HとOのあいだに同様の関係が見いだされることもありうるのである.共同体が分岐するといっても,地理的に隔絶していない限り,分岐した後もある程度の交流の続くのが普通であり,絶交するということはあまりない.系統樹モデルではD, E, F, Gのあいだなどの横のつながりが完全に無視されているという欠陥があるのだ.

では,波状モデルでの説明はどうだろうか.それは明日の記事で.

2012-11-14 Wed

■ #1297. does, done の母音 [phonetics][gvs][vowel][pronunciation][map][dialect][centralisation][trish][centralisation]

do /duː/ の円唇長母音に対して,does /dʌz/, done /dʌn/ が非円唇短母音を示すのはなぜか.

do とその屈折形は中英語ではいずれも長母音 /oː/ をもっていたと考えられるが,これが大母音推移により /uː/ へと変化した.do ではこの長母音が保たれたが,屈折語尾のつく does, doest, doth, done では短化が生じ,/uː/ とともに /u/ も行なわれだす.この短化した発音が,/u/ > [ʌ] の変化(中舌化)に合流し,現在の /dʌz, dʌst, dʌθ, dʌn/ が出力された.基底形 do を除けば,全体的な音韻変化の流れは,「#547. <oo> の綴字に対応する3種類の発音」 ([2010-10-26-1]) で取り上げた blood, flood と同じということになる.ほかには,OE mōste > PDE must, OE ōþer > PDE other, OE mōdor > PDE mother, OE brōþor > PDE brother, OE mōnandæg > PDE Monday などの母音変化も同様である.nothing, none の母音も然り.

この中舌化は17世紀に生じたとされる.Jespersen による記述を引用しよう.

The change /u/ > [ʌ], by which /u/ was perhaps first unrounded into the high-back-wide vowel and then lowered, must have taken place in the 17th c. (11.61)

The change /u/ > [ʌ] affects . . . all short /u/s existing in the 17th c. . . . (11.64)

中舌化の過程については,Jespersen の主張する平行移動→垂直移動ではなく,垂直移動→平行移動だったのではないかという説もある(中尾,p. 300).

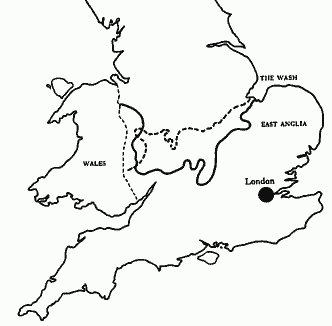

この中舌化は The Wash より北側(イングランド北部)の方言では生じず,そこでは現在でも伝統的な方言発音として /ʊ/ が聞かれる(中尾, p. 299) .以下に Chambers and Trudgill (128) の現代英語方言地図を掲げよう.some における円唇母音 [ʊ] の南限が実線で示されている.なお,波線は chaff における短母音 [a] の南限を示す.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Chambers, J. K. and Peter Trudgill. Dialectology. Cambridge: CUP, 1980.

2012-09-23 Sun

■ #1245. 複合的な選択の過程としての書きことば標準英語の発展 [standardisation][dialect][writing][variation]

[2012-09-06-1]の記事「#1228. 英語史における標準英語の発展と確立を巡って」で,標準英語の書き言葉の発展の多起源説について触れたが,Wright の編んだ論文集のなかでもとりわけこの説を主張しているのが Hope である.書きことば標準英語の発展は,従来の英語史で主張されてきたような直線的な過程ではなく,多数の起源をもち,様々な言語集団が関与し,時間のかかる複合的な過程であったことが強調される.この説においては,言語項目の variation のなかから標準となるべきものを選択する行為は,唯一の selection ではなく,多数の selections としてとらえられる.[2010-11-10-1]の記事「#562. busy の綴字と発音」で,busy が綴字は西部方言から,発音は北部・東部方言からとられて標準形として固定された経緯を見たが,これは selection ではなく selections を想定しなければならないことを表わす好例だろう.

歯切れのよい Hope (51) の論考のなかでも,特に主張の明快な次の箇所を引用しよう.ある意味では,Wright の論文集全体を代表しているといえる箇所ではないだろうか.

. . . the 'selection' process of standardisation is not the selection of a single dialect, but the selection of single linguistic features from a range of dialects --- features which are then recombined into a new dialect which lacks a common ancestor. Standardisation thus becomes, not a unitary process operating on a single dialect at a single time, but a group of processes operating on all dialects over a much longer time. Selection becomes selections, and this accords much more closely with the observed nature of Standard English (the mixing of northern and southern forms, for example). Standardisation is not simply a set of decisions made by one identifiable group of late medieval bureaucrats: it is a complex of processes, growing out of the decisions made by a much wider range of writers in English (including, for example, the hundreds, perhaps thousands, of people involved in keeping and exchanging business records).

関連して,言語変化を話者の積極的な選択(あるいは採用)としてとらえる考え方については,「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」 ([2012-03-18-1]) や「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]) を参照.

・ Hope, Jonathan. "Rats, Bats, Sparrows and Dogs: Biology, Linguistics and the Nature of Standard English." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 49--56.

2012-06-27 Wed

■ #1157. Welsh にみる音韻変化の豊富さ [phonetics][causation][i-mutation][suffix][germanic][dialect][grimms_law][gvs][compensatory_lengthening]

授業などで,グリムの法則 (Grimm's Law; [2009-08-08-1]) や大母音推移 (Great Vowel Shift; [2009-11-18-1]) などの体系的(とみられる)音韻変化を概説すると,なぜそのような変化が生じたのかという素朴な疑問が多く寄せられる.音韻変化の原因については諸家の意見が対立しており,はっきりしたことは言えないのが現状である.しかし,英語でも日本語でも,その他のあらゆる言語でも,話者の気付かぬところで音韻変化は現在もゆっくりと進行中である.ゲルマン語史や英語史に限っても,多数の音韻変化が理論的あるいは文献的に認められており,グリムの法則や大母音推移は,とりわけ著名ではあるが,多数のうちの2つにすぎない.したがって,グリムの法則についての「なぜ」を問うのであれば,同じように無数の音韻変化の「なぜ」も問わなければならなくなる.音韻変化の原因論はおくとしても,音韻変化がいかに日常的であり,豊富であるかということは気に留めておく必要がある.

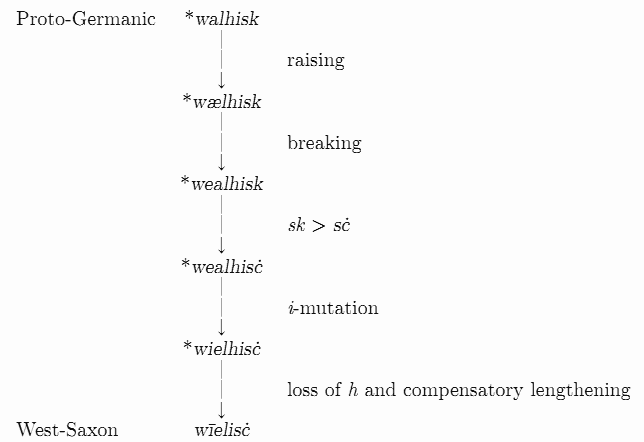

例えば,現代英語 Welsh の発音を,ゲルマン祖語の再建形から歴史的に説明するには複数の音韻変化を前提としなければならない.そればかりか,ゲルマン祖語から古英語の West-Saxon 標準形である Wīelisc にたどり着くまでにも,5つもの音韻変化が関与しているのである (Hamer 34--35) .ゲルマン祖語形としては,語根 *walh に形容詞接尾辞 *-isk を付加した *walhisk が再建されている(対応する英語の接尾辞 -ish については,[2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).

この図でいう "raising", "breaking", "sk > sc", "i-mutation", "loss of h and compensatory lengthening" が,それぞれの音韻変化に付けられた名称である.グリムの法則などと大仰な名前は付いていないが,それぞれが立派な1つの音韻変化である.

話しはここで終わらない.古英語 West-Saxon 標準形の Wīelisc にたどり着いたが,この語形は中英語以降には伝わらなかった.現在の標準形 Welsh に連なるのは,この West-Saxon 形ではなく,Anglian や Kentish 形である.古英語 Anglia 方言では,breaking が起こらず,むしろ第1母音は æ から a へ回帰した.これが,後に i-mutation により再び æ へ上がり,中英語ではそこから発展した e, a などの異形が並立した.16世紀以降は,e の母音で固まり,現在の Welsh が一般的な語形として定着した.

第2母音 i の消失については,古英語期に始まったらしいが,i の有無の揺れは中英語期にも激しかったようだ(MED の Welsh (adj.) を参照).なお,French も接頭辞 -ish の母音の省略された形態を伝えている([2009-10-09-1]の記事「#165. 民族形容詞と i-mutation」を参照).また,人名 Wallace, Wallis は Welsh の歴史的異形である.

このように,ある語のある時代における発音を歴史的に説明するには,数多くの音韻変化の跡を追うことが必要となる.類例として,近代英語の father が印欧祖語よりどのように音声的に発展してきたかを示した[2010-08-20-1]の記事「#480. father とヴェルネルの法則」も参照.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

2012-03-31 Sat

■ #1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観 [dialect][geography][wave_theory][history_of_linguistics][substratum_theory][neolinguistics]

[2012-03-07-1]の記事「#1045. 柳田国男の方言周圏論」を始め,wave_theory の各記事で波状説 (the wave theory; Wellentheorie) の話題を取り上げてきた.柳田の『蝸牛考』を読みながら,その言語思想が,20世紀に入って西欧で興った美的観念論の言語学と類似していることに気づいた.一言でいえば,それは話者個人の心理を重んじる言語観である.(以下,言語学史にかかわる記述にはイヴィッチ (62--68) を参照する.)

19世紀にも先駆者はいた.Hugo Schuchardt (1842--1928) は,言語変化の発端における個人の役割を重視し,個人の革新が隣人に模倣されることによって言語変化が社会のものとなるということを初めて指摘した.20世紀に入り,Bergson の直観論や Benedetto Croce の美学が提唱されると,Schuchardt の影響と相俟って,個人の心理を重んじる言語学が現われた.彼らは,言語は本質的に個人心理の発現であるから,文体的現象としてとらえなければならないという立場を取った.その具体的な主導者は Karl Vossler (1872--1947) を始めとするフォスラー学派の面々で,人間は言語に関して能動的であり,選択者であると考えた.この点で,[2012-03-18-1]の記事「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」で引用した柳田の思想と異なるところがない.

一方,イタリアでは,フォスラー学派の美的観念論の流れを継承し,かつ方言地理学にも影響を受けた新言語学 (Neolinguistics) が生じた.Matteo Giulio Bartoli (1873--1946) を筆頭とする新言語学派の面々は,言語に関して実在するのは「話す個人」だけであり,言語の改新は「話す個人」が口火を切ると考えた.また,言語は美的感覚の表現として,芸術,文学,衣服などの他の文化的な事象と同様に,うつろいやすく流行の変化にさらされるとした.[2012-03-18-1]の記事の引用では,柳田は「流行」説に反発しているが,「流行」という用語の定義が定まらないがゆえの反発であり,言語変化が「話す個人」の採用であり選択であるという点では,新言語学派の立場と一致している.新言語学派は方言における歴史・社会・地理の要因を重視し,後に言語周圏論,地域言語学 (areal linguistics) ,基層理論 (substratum theory) と呼ばれることになる重要な概念を導入したという功績もある.柳田がフォスラー学派や新言語学派から直接に影響を受けたかどうかは未調査だが,これらの学派と柳田の間に多くの際立った類似点が見られることは確かである.

個人の心理の重視は,個々の方言語の生長の重視にもつながる.というのは,繊細な個人の心理は,個々の語の選択にもその繊細さを発揮するはずだからである.柳田が方言における語の変異を論じた次の一節 (37--38) は,事実上,言語変化における個人の美的感覚の重要性を指摘していると解釈してよい.

単語の符号化ということは,在来の使用者のみには何でもないことのようであるが,それを一の土地から他の土地に移そうとする場合には,かなり大きな障碍となって現われる.新語の動機のまだ明らかに知られているものには,根を引いて植えかえるような味得があるに反して,此方はただ枝を折って手に持つだけの模倣しかないからであろうと思う.個々の事物によって方言量に多少があり,個々の方言に領域の広狭があるということは,恐らくはこの符号化の遅速,もしくはこれを防止すべき外部の力の,有無強弱によるものであって,言語を一種の社会資料として利用せんとする者には,殊にこの関係を明確にして置く必要があるのである./私の仮定がもし当っているならば,現在一つの方言の活躍を支持し,殊にその流伝を容易ならしめている力は,同時にまたその語の新生を促した力であった.だから一方の原因が不明になる頃には,他の一方の効果も弱って,後にはただかつて是を育てた人の群れに,符合と化して残る以外には,至って僅少なる模倣者を得るに止まり,何かの機会あるごとに,新しいものに代らるる運命をもつのである.是を単語の生老病死と名づくることは,必ずしも不倫とは言うことが出来ぬ.もとよりその間には寿命の長短があって,古語にも往々にして今も活き,成長しまた征服しつつあるものもあることは事実だが,大体からいうと古いものは失せやすく,後に生まれたものの迎えられるのは常の法則である故に,我々は若干の例外のあるべきことを心に置いて,ほぼ現在の方言の分野から,それぞれの語の年齢長幼を推知することを許されるのである.

上に触れた一群の言語学者たちの共通項をくくり出せば,個人心理の重視,観念的,繊細,方言資料の尊重というところだろう.

・ 柳田 国男 『蝸牛考』 岩波書店,1980年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-03-19 Mon

■ #1057. LAEME Index of Sources の検索ツール Ver. 2 [laeme][web_service][cgi][dialect]

[2011-11-25-1]の記事「#942. LAEME Index of Sources の検索ツール」で SQL による検索用 CGI を公開した.最近,研究で LAEME を本格的に使う機会があり,検索用のデータベースに少しく情報を追加した.そこで,上位互換となる Ver. 2 を作ったので,公開する.

追加した情報は,PERIOD, COUNTY, DIALECT の3フィールド.PERIOD は,もともとの IOS で与えられていたテキストの DATE をもとに,半世紀区切りで大雑把に区分しなおしたもの.C13b2--C14a1 など区分のまたがる場合には,早いほうをとって C13b と読み替えた."ca. 1300" なども同様に,早いほうへ倒して C13b とした.DATE において C13, C14 など半世紀で区切れない年代が与えられている場合には,C13, C14 のようにそのまま残した.

COUNTY は,LOC に与えられていた情報をもとに,3文字の略字表記で示した.DIALECT は,所属する州 (county) をもとに大雑把に N (Northern), NWM (North-West Midland), NEM (North-East Midland), SEM (South-East Midland), SWM (South-West Midland), SW (Southwestern), SE (Southeastern) の7方言に区分したものである.方言線は州境と一致しているわけではないし,方言線そのものの選定も,「#130. 中英語の方言区分」 ([2009-09-04-1]) や「#1030. England の現代英語方言区分 (2)」 ([2012-02-21-1]) で見たように,難しい.したがって,今回の DIALECT の付与も,[2009-09-04-1]の中英語方言地図に大雑把に照らしての仮のものである.参考までに,COUNTY と DIALECT の対応表はこちら.

使用法は[2011-11-25-1]の旧版と同じで,テーブル名は "ios" (for "Index of Sources") で固定.フィールドは,全部で23フィールド (ID, MS, TEXT_ID, FILE, DATE, PERIOD, TEXT, GRID, LOC, COUNTY, DIALECT, COMMENT, SAMPLING, TAGGED_WORDS, PLACE_NAMES, PERSONAL_NAMES, WORDS, SCRIPT, OTHER, STATUS, BIBLIO, CROSS_REF, URL) .select 文のみ有効.以下,典型的な検索式を挙げておく.

# 各 PERIOD に振り分けられたテキストの数

select distinct PERIOD, count(*) from ios group by PERIOD;

# 各 COUNTY に振り分けられたテキストの数

select distinct COUNTY, count(*) from ios group by COUNTY;

# 各 DIALECT に振り分けられたテキストの数

select distinct DIALECT, count(*) from ios group by DIALECT;

# DIALECT/PERIOD ごとに,所属するテキストの多い順にリストアップ

select distinct DIALECT, PERIOD, count(*) from ios group by DIALECT, PERIOD order by count(*) desc;

# Worcestershire のテキストを取り出し,PERIOD 順に諸情報を羅列

select TEXT_ID, FILE, MS, COUNTY, PERIOD, TAGGED_WORDS from ios where COUNTY = 'WOR' order by PERIOD;

2012-03-15 Thu

■ #1053. 波状説の波及効果 [wave_theory][geography][dialect][sociolinguistics][rhotic][lexical_diffusion][geolinguistics]

言語変化は波状に周囲に伝わって行くという波状説 (the wave theory; Wellentheorie) や方言周圏論について,「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) ,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) の記事で取り上げてきた.波状説は,比較言語学の前提としていた the family tree model に対する反論として提唱されたものだったが,言語の変化にも他の文化の伝播と同様に地理的な側面があるという,今考えてみればもっともな主張に学問上の立場を与えたという点が評価される.

波状説は,言語変化の伝播についての様々な側面に光を当ててきた.以下に,波状説が言語変化の研究に与える波及効果や含蓄について,私の考えるところを挙げよう.

(1) 「古語は辺境に残る」 (archaism in marginal areas) の原則を打ち立て,方言研究に弾みを与えた.

(2) 言語変化の伝播の地理的側面についての諸説を生み出す母体となった.例えば,波状説に対する the gravity model や,その the gravity model に対抗する the counterhierarchical model,政治的境界が及ぼす border effect など.広く言語地理学 (linguistic geography) の発展に貢献した.

(3) 波状説の原理は,地理方言レベルの伝播だけでなく社会方言レベルの伝播にも応用できる可能性がある.例えば,[2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」で紹介した調査で,社会経済的な階層の下から上に向かって(最上は別として) /r/ の比率が高かった事実は,rhotic 発音が階層を縫って波状に広がっているのではないかという仮説を支持する.

(4) 語彙拡散 (lexical diffusion) は,本来,地理的側面は関係なく,語彙体系のなかを縫うように進む音韻変化を説明する理論として提唱されたが,地理的な波状説とも類似性があるように思われる.波紋の半径が2倍,3倍と拡がればそれぞれ面積は4倍,9倍と大幅に拡大するように,語彙拡散でもある段階で勢いがつき "take-off" すると,拡大の速度が急激に上がり,語彙の大半を一気に呑み込む.

波状説が言語変化の地理的拡大の唯一の型ではないことは知られているが,(2) で述べたように,言語変化の研究に地理的空間という次元を取り戻した功績は大きい.Britain は,その論文の冒頭で,現在でも社会言語学において地理的空間の次元への関心は乏しいと指摘している.

The geographical dimension of space has been an almost wholly unexplored dimension in sociolinguistics. This is a somewhat surprising state of affairs since modern sociolinguistics can rightfully claim roots in a number of (seemingly) spatially-aware antecedents: the cartographic tradition of early dialectology, early linguistic anthropology, the cultural geography of Vidal de la Blache . . . and so on. Almost without exception, and rather than having been critically explored as a potential social variable, space has been treated as a blank canvas onto which sociolinguistic processes are painted. It has been unexamined, untheorised and its role in shaping and being shaped by language untested.

地理的空間を言語変化拡大のカンバスとしてではなく絵の具としてとらえる観点を育てていく必要がある.

・ Britain, Dave. "Geolinguistics and Linguistic Diffusion." Sociolinguistics: International Handbook of the Science of Language and Society. Ed. U. Ammon et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004.

2012-03-12 Mon

■ #1050. postvocalic r のイングランド方言地図について補足 [wave_theory][dialect][rhotic]

[2012-03-07-1]の記事「#1045. 柳田国男の方言周圏論」で,イングランド英語における方言周圏説の1事例として postvocalic r に言及した.Trudgill (27) の arm 等の発音に関する方言地図は,[2010-07-23-1]の記事「#452. イングランド英語の諸方言における r」で示したが,この地図を見れば,波状の中心がどこかは正確にはわからないがロンドンに近いイングランド南部辺りにあったのではないかという推測は立てられそうだ.この postvocalic r に関する方言周圏説の妥当性について異議を唱えるつもりはないが,今回は,この方言地図を解釈する上での但し書きを加えておきたい.とはいっても,いずれもトラッドギル (186--87) 自身が注意を喚起している点である.

1つ目は,この地図は arm や cart 等のいくつかの語に関する方言地図であり,これをもって postvocalic r 全体の方言地図の代表とするわけにはいかないという点である.語彙拡散 (lexical diffusion) などの言語変化理論が説くところによれば,ある言語変化に postvocalic r の消失というようなラベルが貼られたとしても,その変化は,関与する語群に対して必ずしも同時に一律に働くわけではないからだ.地図上のかっこ付きの "(r)" の地域は,語によって r の有無が揺れている地域である.この方言地図はおよその傾向をつかめていることは確かだが,少数の語の方言分布をもって一般的な方言区分を論じることはできないという点は押さえておく必要がある.

2つ目は,方言地図は,ある言語項目の地理的な変異の分布を示すことを目的としており,社会的な変異は捨象しているという点である.例えば,この地図は,南西イングランドの住民の全員(あるいは少なくとも大多数)が arm において r を発音するかのように描かれているが,r の有無は地理的要因以外にも各種の社会的要因にも左右されうる.例えば,この地域の東縁部では,地図が示すとおりに実際に r を発音するのは「社会的に最下層の老人の話し手だけ」なのである(トラッドギル,p. 186).もちろんこれは方言地図の不備ではなく,方言地図の読み方の注意ということである.

3つ目は,この方言地図は "Traditional Dialect" ([2012-02-20-1]の記事「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」を参照)を表わしたものであり,主として農村部の変種を表現することを目指した地図であるという点だ.Liverpool を含む多くの都市部では r をまったく発音しないが,その事実はこの方言地図には反映されていない.

[2010-07-23-1]の記事では,「イギリス英語=イングランド英語=non-rhotic」という等式がいかに粗くて不正確かということを強調したが,それを論じるために手段として利用した方言地図それ自身も,言語変化理論や社会言語学的な視点を(方法論上の必要のためにではあるが)捨象しているという点で,やはり粗くて不正確であるということを,ここに記しておきたい.繰り返すが,方言地図の問題というよりも方言地図の読み方の問題である.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-03-07 Wed

■ #1045. 柳田国男の方言周圏論 [wave_theory][dialect][geography][isogloss]

「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) や「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) で波状説や言語地理学 (linguistic geography) について触れた.日本における同様の説としては,柳田国男 (1875--1962) が『蝸牛考』 (1930) にて提唱した方言周圏論が有名である.

『蝸牛考』は我が国における言語地理学の最初の論考であり,そこで示された方言周圏論は,1872年に Johannes Schmidt (1843--1901) の発表した the wave theory (Wellentheorie) の日本版といってよい.柳田が Schmidt の説を知っていたかどうかは明らかでないが,フランスの言語地理学については学んでいたようであり,発想の点で間接的に影響を受けていたということは考えられる.

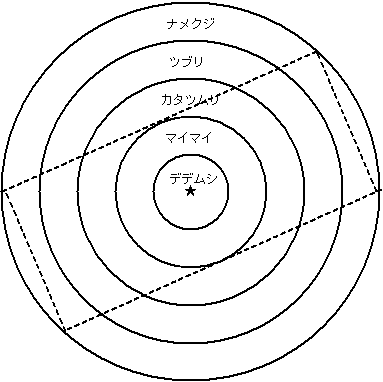

柳田は,語によって方言ごとに異形の種類はまちまちであることを取り上げ,これを各語の方言量と呼んだ (21) .とりわけ方言量の多い語として,柳田が方言調査のために選んだのが「蝸牛」である.まず,京都を中心とする近畿地方で「デデムシ」の分布が確認される.そのすぐ東側と西側,中部や中国では「マイマイ」が分布しており,さらにその外側,関東や四国では「カタツムリ」の地域が広がっている.その外縁を形成する東北と九州では「ツブリ」が,そのまた外側に位置する東北北部と九州西部では「ナメクジ」の地域が見られる.蝸牛の呼称の等語線 (isogloss) は,細かくみれば,多くの言語項目の方言線と同様に錯綜しているが,図式化すれば以下のようになる(波線で表わした長方形は日本列島に相当).

ここから推定されるのは,蝸牛を表わす語が,時期を違えて次々と京都付近で生まれ,各々が同心円状に外側に広がっていったという過程である.逆からみると,最も外側に分布する語が最古層を形成し,内側にゆくにしたがって新しい層となり,京都にいたって最新層に出会う.地層を観察すればかつての地質活動を推定できるのと同様に,方言分布を観察すればかつての言語項目の拡散の仕方を推定できることを,柳田は蝸牛語によって実証的に示したのである.なお,「ナメクジ」のさらに古層として周縁部に貝類の総称としての「ミナ」が分布しているというのも興味深い(柳田,pp. 149--50).

蝸牛語の実証はみごとだが,後に柳田自身も述べている通り,方言周圏論は方言分布の解釈の1つにすぎない.語彙についてはある程度うまく説明することができても,音韻やアクセントの分布では,むしろ中心こそ保守的な特徴を保つとされ,方言周圏論は適用できない.語彙についてさえ,各地で独立に新形態が生まれる多元発生説も唱えられている.また,新形態の拡大は,必ずしも地を這って進むとは限らないという考えもある.

方言周圏論あるいは波状説について日本語と英語とで異なっている点は,日本語では,近世前期までは,主要な言語変化は京都を中心とすると考えておよそ間違いないが,英語では必ずしもロンドンを中心とする革新ばかりではなかったという点だ.ロンドンを中心とする南イングランドが言語革新の発信地となって,それが同心円状に各地へと伝播してゆく過程は,確かにある.[2010-07-23-1]の記事「#452. イングランド英語の諸方言における r」で紹介した,18世紀後半の postvocalic r の消失が代表例だ.一方で,[2011-11-24-1]の記事「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」で取り上げたイングランド北部や東部を発信地とする言語変化も多く確認される.したがって,方言周圏論の立場から見ると,イングランドは南北両方から発信された同心円が錯綜し,複合的な方言状況を呈しているということになる.

・ 柳田 国男 『蝸牛考』 岩波書店,1980年.

2012-02-22 Wed

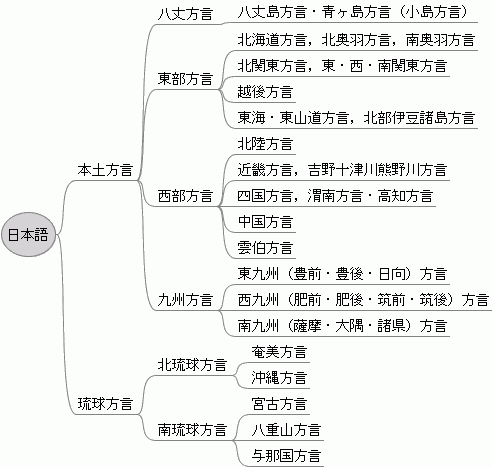

■ #1031. 現代日本語の方言区分 [japanese][dialect][flash][family_tree][map]

この2日間の記事 ([2012-02-20-1], [2012-02-21-1]) で,イングランドにおける現代英語方言区分の概略を示したが,イングランドは相当に細かく区分されていることを改めて思い知らされた.

イングランドの国土は比較的狭いにもかかわらず,方言がこれほどまでに分化したことは,国土は広いが言語的には同質的とされるアメリカ英語と好対照をなす.アメリカでは,「#591. アメリカ英語が一様である理由」 ([2010-12-09-1]) や「#457. アメリカ英語の方言区分( Kurath 版)」 ([2010-07-28-1]) で話題にした通り,方言区分はずっと粗い.両者の差異は,英語が根付くことになった経緯,歴史の長さ,交通の発達,規範に対する意識など,様々な要因に帰せられる.

しかし,程度の差はあれ,方言の分化は言語にとって普遍的だ.イングランド同様に国土が狭いとされる日本の方言状況を顧みれば,よく理解できる.以下は,佐藤 (167) の方言区画図を再現したものである.

*

*

日本語を2分する大分水嶺は,本土方言と琉球方言のあいだの海のなかだが,次に大きな分水嶺は本州の東と西を分ける線だろう.新潟県の糸魚川と静岡県の浜名湖を結ぶ,くの字の線だ.明治政府の『口語法調査報告書』によると,「假ニ全國ノ言語區域ヲ東西ニ分タントスル時ハ大略越中飛彈美濃三河ノ東境ニ沿ヒテ其境界線ヲ引キ此線以東ヲ西部方言トスルコトヲ得ルガ如シ」とある(佐藤,p. 169--71).

・ 佐藤 武義(編著) 『展望 現代の日本語』 白帝社,1996年.

2012-02-21 Tue

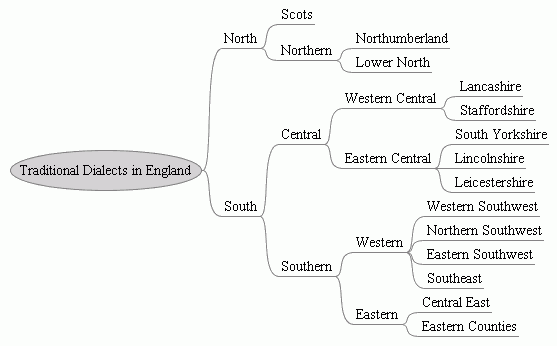

■ #1030. England の現代英語方言区分 (2) [dialect][bre][link][isogloss]

昨日の記事「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」 ([2012-02-20-1]) でイングランドにおける現代英語の方言区分を示した.方言区分は,なるべく弁別力の高い語を選び出し,その等語線 (isogloss) の重なり具合で線引きしてゆくのが伝統的な手法だが,どの語を選び出すかについての客観的な基準を設けることは難しい.多かれ少なかれ方言学者の主観が入るものだ.

では,昨日の Trudgill の方言区分は何に基づいているか.Trudgill は,以下の8個の単語を選び出し,その等語線によって13の区分を設けた.等語線が複雑に入り組んでいることは,以下の分布表から容易に知れるだろう (Trudgill 33) .

| Long | Night | Blind | Land | Arm | Hill | Seven | Bat | ||

| older form | lang /læŋ/ | neet /niːt/ | blinnd /blɪnd/ | land /lænd/ | arrm /aːrm/ | hill /hɪl/ | seven /sevn/ | băt [bat] | |

| newer form | long /lɒŋ/ | nite /naɪt/ | blined /blaɪnd/ | lond /lɒnd/ | ahm /aːm/ | ill /ɪl/ | zeven /zevn/ | bæt [bæt] | |

| 1 | Northumberland | lang | neet | blinnd | land | arrm | hill | seven | bat |

| 2 | Lower North | lang | neet | blinnd | land | ahm | ill | seven | bat |

| 3 | Lancashire | long | neet | blined | lond | arrm | ill | seven | bat |

| 4 | Staffordshire | long | nite | blined | lond | ahm | ill | seven | bat |

| 5 | South Yorkshire | long | neet | blinnd | land | ahm | ill | seven | bat |

| 6 | Lincolnshire | long | nite | blinnd | land | ahm | ill | seven | bat |

| 7 | Leicestershire | long | nite | blined | land | ahm | ill | seven | bat |

| 8 | Western Southwest | long | nite | blined | land | arrm | ill | zeven | bat |

| 9 | Northern Southwest | long | nite | blined | lond | arrm | ill | seven | bat |

| 10 | Eastern Southwest | long | nite | blined | land | arrm | ill | seven | bat |

| 11 | Southeast | long | nite | blined | lænd | arrm | ill | seven | bæt |

| 12 | Central East | long | nite | blined | lænd | ahm | ill | seven | bæt |

| 13 | Eastern Counties | long | nite | blined | lænd | ahm | hill | seven | bæt |

以下に,これまで本ブログで扱った英米における方言区分に関する記事,及び外部ページへのリンクを張っておこう.一括して見るなら ##1029,130,457,458,376 から.

・ 「#1029. England の現代英語方言区分 (1)」: [2012-02-20-1]

・ 「#130. 中英語の方言区分」: [2009-09-04-1]

・ 中英語の方言地図: The distribution of Middle English dialects

・ 古英語の方言地図: The distribution of Old English dialects

・ 「#457. アメリカ英語の方言区分( Kurath 版)」: [2010-07-28-1]

・ 「#458. アメリカ英語の方言区分( Baugh and Cable 版)」: [2010-07-29-1]

・ 「#376. 世界における英語の広がりを地図でみる」: [2010-05-08-1]

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Blackwell: Malden, MA: 2000.

2012-02-20 Mon

■ #1029. England の現代英語方言区分 (1) [dialect][bre][flash][family_tree][map]

中英語の方言区分については,[2009-09-04-1]の記事「#130. 中英語の方言区分」で地図とともに取りあげた.今回は,England における現代英語の方言区分を示したい.

扱う方言の種類は,Traditional Dialect と呼ばれるもので,古英語や中英語からの方言区分の延長線上にあるものである.Trudgill (5) の説明を引用する.

Traditional Dialects are what most people think of when they hear the term dialect. They are spoken by a probably shrinking minority of the English-speaking population of the world, almost all of them in England, Scotland and Northern Ireland. They are most easily found, as far as England is concerned, in the more remote and peripheral rural areas of the country, although some urban areas of northern and western England still have many Traditional Dialect speakers. These dialects differ very considerably from Standard English, and from each other, and may be difficult for others to understand when they first encounter them.

England の Traditional Dialect の調査はヨーロッパの他の国よりも遅れたが,Orton, H. et al. Survey of English Dialects: The Basic Material. 4 vols. Leeds: E. J. Arnold, 1962--71. により1950年代以降の方言分布が明らかにされてきた.以下に示すのは,部分的に Survey に依拠した Trudgill (35) の区分である.13の方言区画へと区分されている.

*

*

また,Trudgill (40, 44, 47) に従ってさらに下位区分した,ノードの開閉もできる Flash 版を作成したので,そちらもどうぞ.

イングランドの最も大きな方言区分は,South と North を分ける線だ.この線は Lancashire 海岸と the River Humber 河口を結んでおり,概ね古英語以来変わっていない.1600年以上続く大分水嶺である.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Blackwell: Malden, MA: 2000.

2011-09-13 Tue

■ #869. Wright's English Dialect Dictionary [dialect][lexicography][lmode][edd][dictionary]

昨日の記事「EDD Online」 ([2011-09-12-1]) で EDD Online を紹介したが,まずは English Dialect Dictionary そのものについて知っておかなければ使いこなせないという当たり前のことに気づいた.そこで,にわか調べした.

Joseph Wright (1855--1930) は,Oxford 大学で Max Müller の後任として比較言語学を教えた碩学である.ドイツの Heidelberg 大学にてギリシア語音韻の研究で博士号を取得し,英国に戻った後はゲルマン語比較言語学や古英語,中英語の文典を多く執筆した.ドイツ比較言語学の神髄をいち早く英国に伝えた功績は大きいと評価されている.

だが,Wright の英語学における最大の貢献は,Skeat と Furnivall に編集を要請され,相当の私財を投じて完成させた EDD であるといって間違いない.全6巻5400頁には約10万の見出し語と約50万の例文が含まれ,OED を補完する英語辞書とみなすことができる.Wright 自身が Preface (v) で述べている "the largest and most comprehensive Dialect Dictionary ever published in any country" は,現在でも通用する謂いだろう.EDD が収録しているのは,前付の記述によると "COMPLETE VOCABULARY OF ALL DIALECT WORDS STILL IN USE, OR KNOWN TO HAVE BEEN IN USE DURING THE LAST TWO HUNDRED YEARS" である.時代としては近代英語後期をすっぽり覆っている.

Markus 氏の Wright's English Dialect Dictionary computerised: towards a new source of information によると,EDD の価値,そしてデジタル化された EDD Online の意義は,3つの分野へ貢献できる可能性を秘めている点にあるという.その3分野とは,historical dialectology, historical spoken English, historical linguistics (esp. lexicology) である.いずれも英語史では周辺的とされてきた分野だが,その理由は研究者の関心の欠如というよりは,研究するための道具立てが用意されていなかったことが影響していると思われる.道具が入手可能になったからといって必ずしもその分野が盛り上がるということではないが,少なくともこれまで以上の速度でこの分野の研究が前進してゆくことにはなるだろう.引き続き,私個人としても利用できるシーンを考えてゆきたい.

ちなみに,EDD 巻末の文法概要は別途 English Dialect Grammar (1905) として刊行されており,Wright の得意分野である音韻と形態の変化が論じられており,価値が高い.

・ 佐々木 達,木原 研三 編 『英語学人名辞典』 研究社,1995年.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2011-09-12 Mon

■ #868. EDD Online [dialect][web_service][corpus][lmode][lexicography][edd][dictionary]

図書館の reference corner に,古めかしい浩瀚の辞書があるのを日々見ていた.自分ではあまり使うことはないかなと思っていたが,数年前,博士論文研究に関連して eyes (「目」の複数形)に対応する中英語の諸方言形が近代英語や現代英語でどのように発達し,方言分布を変化させてきたかを調べる必要があり,そのときにこの辞書を開いたのが初めてだったように思う(その成果は Hotta (2005) にあり.[2009-12-02-1]の記事「eyes を表す172通りの綴字」も参照).Joseph Wright による6巻ものの辞書 The English Dialect Dictionary (EDD) である.

それ以降もたまに開く機会はあったが,先日参加した学会で,この辞書がオンライン化されたと知った.久しぶりに EDD に触れる良い機会だと思い,早速アクセスしてみることにした.Innsbruck 大学の Prof. Manfred Markus が責任者を務める SPEED (Spoken English in Early Dialects) プロジェクトの成果たる EDD Online の beta-version が公開中である.現時点では完成版ではないとしつつも,すでに検索等の機能は豊富に実装されており(豊富すぎて活用仕切れないほど),学術研究用に使用許可を取得すれば無償でアクセスできる.(使用マニュアルも参照.)

早速,使用許可を得てアクセスしてみた.ただし,調べる題材がない私にとっては,豚に真珠,猫に小判.悲しいかな,見出し語検索に eye を入れてみたりして・・・(←紙で引け!懐かしむな!)(ただし,"structured view" で表示すると,紙版よりずっと見やすいのでそれだけでも有用).Markus 氏が学会でじきじきに宣伝していた通り,様々な検索が可能のようである.見出し語検索や全文検索はもちろんのこと,dialect area 検索では語によっては county レベルで地域を指定できる.usage label 検索では頻度ラベル,意味ラベル(denotation, simile, synonym など),語用ラベル(derogatory, slang など)の条件指定が可能である.etymology 検索の機能も備わっている.これらを組み合わせれば,特定地域と特定の言語からの借用語彙の関係などが見えてくるかもしれない.活用法を考えるに当たっては,まずは EDD がどのような辞書か,EDD Online がどのような機能を実装しているのかを学ばなければ・・・.

EDD そのものについては,VARIENG (Research Unit for Variation, Contacts and Change in English) に掲載されている,Markus 氏による Wright's English Dialect Dictionary computerised: towards a new source of information がよくまとまっている.

(後記 2022/10/21(Fri):EDD や SPEED へのリンクが切れていたのを発見した.EDD は新たにこちらよりどうぞ.)

・ Hotta, Ryuichi. "A Historical Study on 'eyes' in English from a Panchronic Point of View." Studies in Medieval English Language and Literature 20 (2005): 75--100.

・ Wright, Joseph, ed. The English Dialect Dictionary. 6 vols. Henry Frowde, 1898--1905.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow