2011-03-19 Sat

■ #691. 語尾音消失と形態クラス [morphology][phonetics][lexical_diffusion][ilame][plural][adjective][speed_of_change][neogrammarian]

音声変化のなかでも語尾音の消失はとりわけ普遍的な現象である.語尾では生理的に調音のエネルギーが落ちるので,弱い発音となりがちである.有声音は無声音になる.母音であれば曖昧母音 schwa [ə] を経由して消失し,破裂子音であれば摩擦音化して消失する.人間の生理に基づく自然の現象である.

しかし,語尾音消失を含む「自然の」音声変化だからといって,円滑に進行するとは限らない.19世紀ドイツの青年文法学派 ( Neogrammarians ) が確信をもって主張していたものの,実際には,音声変化は当該言語の語彙に対して一律に生じるとは限らない.むしろ,最近の語彙拡散 ( lexical diffusion ) が前提としているように,音声変化には語彙を縫うようにして徐々に進行する例も少なくない.語尾音消失についていえば,語彙に対して一律に作用し始めたかのように見えて,時間が経過するにしたがって形態クラス間で消失の浸透率や速度に差が出てくる事例がある.ある形態クラスでは短期間で消失が完了するが,別の形態クラスでは消失が抑制されて遅延したり,また別の形態クラスでは消失が抑制されるどころか問題の語尾音が復活するなどということもありうる.このような音声変化では,言語外的な(生理的な)要因により開始された音声変化が,形態クラスの区別という言語内的な(機能的な)要因によって調整を受けるということになる.

英語史からの事例としては,互いに関連する2つの語尾音消失が挙げられる.

(1) 後期古英語から初期中英語に始まった語尾音 -n の消失.一律に始まったように見えて,中英語期中には形態クラスごとに進行の仕方が異なっていた.弱変化名詞の単数形や形容詞では -n 語尾の消失が速やかだったが,弱変化名詞の複数形では遅れた (Moore, "Loss").初期中英語期の南部諸方言では,名詞の複数形語尾としての -n は消失が遅れたばかりか,むしろ拡張したほどである (Hotta 218).

(2) 同じく後期古英語から初期中英語に始まった語尾母音(綴字では通常 <e> で綴られ,[ə] で発音された)の消失.これも一律に始まったように見えて,中英語期中の進行の仕方は形態クラスごとに異なっていた.名詞の屈折では語尾母音はよく消失したが,[2010-10-11-1]の記事で見たように形容詞の屈折語尾(複数形と弱変化単数形)として,またおそらくは動詞の不定詞形においても,14世紀まで比較的よく保たれた (Minkova, "Forms" 166; 関連して Moore, "Earliest" も参照).

(1), (2) の両方で,名詞・形容詞の複数形を標示するという語尾の役割が共通しているのがおもしろい.(2) に関して,Minkova (186) が述べている.

The analysis proposed here assumes that the status of the final -e as a grammatical marker is stable in the plural, for both diachronic inflexional types. Yet in maintaining the syntactically based strong - weak distinction in the singular, -e is no longer independently viable. As a plural signal it is still salient, possibly because of the morphological stability of the category of number in all nouns, so that there is phrase-internal number concord within the adjectival noun phrases. Another argument supporting the survival of plural -e comes from the continuing number agreement between subject noun phrases and the predicate, in other words a morphologically explicit opposition between the singular and the plural continues to be realized across the system.

性と格は中英語期にほぼ捨て去ったが,数のカテゴリーは現在まで堅持し続けてきた英語の歴史を考えるとき,この語尾音消失と形態クラスの関連は興味深い.

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

・ Minkova, Donka. The History of Final Vowels in English: The Sound of Muting. Berlin: Mouton de Gruyter, 1991.

・ Moore, Samuel. "Loss of Final n in Inflectional Syllables of Middle English." Language 3 (1927): 232--59.

・ Moore, Samuel. "Earliest Morphological Changes in Middle English." Language 4 (1928): 238--66.

2011-02-25 Fri

■ #669. 発音表記と英語史 [phonetics][phonology][phoneme][ipa]

発音表記には,大きく分けて音声表記 ( phonetic transcription or narrow transcription ) と音素表記 ( phonemic transcription or broad transcription ) の2種類がある.前者は [ ] で囲み,後者は / / で囲むのが慣習である.音声表記と音素表記は見た目は似ているが,本質的にはまったく異なるものである.音声表記は,調音的,音響的な観点からの音の記述を目指しており,原則として当該の言語でその音が果たす機能は考慮していない.一方で,音素表記は,音の物理的な側面は捨象し,原則として当該の言語でその音が果たす役割を重視する.構造主義言語学によれば,当該言語で機能的な役割を果たしている音の単位は 音素 ( phoneme ) と呼ばれ,形態素の最小対 ( minimal pair ) に基づいた対立 ( opposition ) によって厳密に定義される.厳格な構造主義の立場からは,音素は調音的,音響的な性質とは無縁であり,Jakobson and Halle の言うように,"all phonemes denote nothing but mere otherness" (11) である.

しかし,実際のところ,発音表記は,音声表記と音素表記が互いに歩み寄ったところで実現されていることが多い.厳密に音声表記を目指そうとすれば,音の物理的な特性を余すところなく表現しなければならず,無数の数値や音響スペクトログラム ( spectrogram ) で表記しなければならなくなる.一方で,厳密に音素表記を目指そうとしても,音素の拠って立つ「機能的な対立」には論者によって複数の説があり得るし,調音的な観点が欠如しているために,機能的な対立をなしていない音どうしの関係は一切無視されてしまうことになる.そこで,語学学習や言語学の現場でも,音声と音素の両方の考え方を活かした broad phonetic transcription ともいうべき折衷案が利用されている.[ ] で囲まれていながら音素的であったり,/ / で囲まれていながら音声的であったりすることがあるのは,このためである.

英語史や歴史英語学でも,原則としてこの折衷案が採用されていると考えてよい.もとより,過去の発音を,厳密な音声表記で表わせるほど正確に復元することはできない.また,厳密な音素表記をするにも論者によって様々な立場があり得るのは現代の言語の場合と同じであるし,調音的な側面を無視していては有意義に音声変化を記述できないという決定的な事情がある.例えば,[i] が前舌高母音であることを明示しない限り i-mutation によって [o] が [e] に変化することはうまく説明できないが,厳密に構造主義的な立場では,[i] が前舌高母音であるという調音的な主張をすることができないのである.

正確には復元できない過去の音を扱うから,また音の変化を有意義に説明する必要があるから,歴史言語学ではことさらに折衷的な発音表記を採用することが避けられない.英語史の分野(そして本ブログ)に出てくる発音表記は,純粋な音声表記でも純粋な音素表記でもなく,原則として折衷的な "poorly resolved broad transcription" (Lass and Laing 20) だと考えてよい.

現在最も広く採用されている発音表記である IPA 「国際音標文字」は The International Phonetic Association のサイトから IPA: Alphabet を参照.

・ Jakobson, R. and Halle, M. Fundamentals of Language. The Hague: Mouton, 1965.

・ Lass, Roger and Margaret Laing. "Interpreting Middle English." Chapter 2 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction.'' Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap2.pdf .

2011-02-18 Fri

■ #662. sp-, st-, sk- が無気音になる理由 [phonetics][consonant][grimms_law][sgcs][germanic][aspiration][phonotactics]

[2011-01-28-1]の記事で,現代英語で強勢のある音節の最初にくる「 s+ 無声破裂音」の子音連鎖が気息 ( aspiration ) を伴わないことを取り上げた.この特徴は現代のゲルマン諸語に共通して見られることからゲルマン祖語にさかのぼる特徴と考えられ,印欧語祖語から分化した後に生じたとされる Grimm's Law ( see [2009-08-08-1], grimms_law ) や,後に高地ゲルマン語で生じたとされる Second Germanic Consonant Shift ( see [2010-06-06-1] ) などの子音推移に関与しているのではないかという議論だった.

そもそも,英語(と他のゲルマン諸語)において s が先行すると p, t, k が無気音となるのがなぜなのか.これについて[2011-01-28-1]で生理学的な説明を加えたが,同僚の音声学者の先生に確認を取ってみたところ,説明に少々修正が必要となったので記しておく.先の説明では「気息は,破裂の開放後に遅れて呼気が漏れるという現象だが,/s/ はもともと呼気の漏れを伴っているために,その直後で呼気をいったん止め,あらためて遅らせて漏らすということがしにくい」としたが,英語の /s/ が(気息とみなされるほど強い)呼気の漏れを伴っているというのは正確な記述ではなかった./s/ 自体は aspirated ではない.ただし,同僚の先生の生理学的な説明は完全には理解できなかったものの,「 s を調音した直後の口腔内の気圧の状態が,後続する破裂音の aspiration に不利に作用する」ということは議論されているという.

一方で,この問題は必ずしも生理学的な問題ではないという議論もあるという.s に先行された無声破裂音を気息とともに調音することは決して不可能ではないし,単純に言語ごとの異音の分布の問題,音素配列論 ( phonotactics ) の問題であるという議論もあるという.生理学的な説明がどのくらい妥当であるかを判断するには広く通言語的に音素配列の分布をみる必要があるのだろう.

問題の子音連鎖がなぜ無気音となるのかはこのように未解決のままだが,グリムの法則との関連では,この問いに今すぐ究極の答えを出す必要はない.理由は分からないかもしれないが,ゲルマン祖語が他の印欧語派から分かれ,s に先行される破裂音系列は保持したものの,そうでない破裂音系列は独自の形で体系的に推移させたということは間違いないのである.

2011-01-28 Fri

■ #641. ゲルマン語の子音性 (3) [phonetics][consonant][grimms_law][sgcs][germanic][aspiration]

[2011-01-26-1], [2011-01-27-1]の記事に引き続き,ゲルマン語の子音性について.英語音声学の基礎で学ぶことの1つに,無声破裂音が気息 ( aspiration ) を伴うということがある.英語の無声破裂音には /p/, /t/, /k/ があるが,いずれも強勢のある音節の最初に現われるときには気息を伴う.破裂音の発音には閉鎖,保持,開放の3段階があるが,開放の直後と後続母音の発音との間に短く強い息が聞かれる.これが気息と呼ばれるもので,pin, tell, come などはそれぞれ精密音声表記では [phɪn], [thɛl], [khʌm] と記される.もっといえば,息の漏れが激しいので /p/, /t/, /k/ は軽く破擦音を起こし,[pfh], [tsh], [kxh] に近くなる.一方,日本語では破裂音は強い気息を伴わない.pin, tell, come を「ピン」「テル」「カム」と発音すると英語ぽくないのは,これが理由である.

例外は,問題の無声破裂音が /s/ に先行されている場合には気息を伴わないことである.したがって,spin, stem, skull では息漏れがない.気息は,破裂の開放後に遅れて呼気が漏れるという現象だが,/s/ はもともと呼気の漏れを伴っているために,その直後で呼気をいったん止め,あらためて遅らせて漏らすということがしにくいためである.

英語の無声破裂音に関する気息という特徴はゲルマン語全体に当てはまる.一様に発音上の空気の漏れが激しく,これがゲルマン語を破擦音的にし,子音的にしていると考えることができるのではないか.気息の度合いが増して /p/ が [p] > [ph] > [ɸ] > [f] という変化を遂げて /f/ に移行する過程を想定するのであれば,それはすなわち Grimm's Law ( see [2009-08-08-1], grimms_law ) の第1段階である.そして Grimm's Law でも /s/ の直後という音声環境では無気息であり,子音推移がブロックされている (Brinton and Arnovick 132).また,/p/ > /pf/ の変化は後に改めて高地ゲルマン諸語 ( High Germanic ) で生じており,これは Second Germanic Consonant Shift ( see [2010-06-06-1] ) として知られている./p/ のみならず /t/, /k/ も同様である.

このように見てくると,無声破裂音の気息がゲルマン語においていかに顕著な特徴であったか,そして現在でもそうであるかを思わずにはいられない.英語調音音声学の教えを意識してアルファベットの P を [piː] でなく [phiː] と発音するとき,そこには Grimm's Law の表わす子音推移がどのように開始されたかという問題の答えが潜んでいるのである.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2011-01-27 Thu

■ #640. ゲルマン語の子音性 (2) [phonetics][consonant][grimms_law][verners_law][sgcs][germanic]

昨日の記事[2011-01-26-1]に引き続き,ゲルマン語が子音的であることについての話題.昨日触れたクレパンと同様に,著名なフランスの言語学者 Meillet も,ロマンス語,特にフランス語と比較しながらゲルマン語の子音性を支持するようなある歴史的過程について述べている.

Ce qui rend les mots latins méconnaissables sous l'aspect qu'ils prennent en français, c'est que les consonnes intervocaliques se sont fortement altérées ou même réduites au point de disparaître; dans fr. feu, on ne reconnaît plus le latin focum; dans père, on ne reconnaît plus le latin patrem; dans mi, on ne reconnaît plus le latin medium. En germanique, il ne s'est rien passé de semblable. Certaines consonnes ont changé d'aspect; mais elles ont subsisté . . . . De là vient que les mots indo-européens sont souvent reconnaissables en germanique jusqu'à présent malgré le nombre et la gravité des changements phonétiques intervenus. (Meillet 54--55)

ラテン語単語がフランス語の取っている外観ゆえに認識できなくなっているのは,母音間の子音が激しく変容し,消失するほどまでに摩耗したことである.フランス語の feu においては,もはやラテン語の focum は認識できず,père においてはもはやラテン語 patrem を認識できないし,mi においてはもはやラテン語 medium を認識できない.ゲルマン語では,そのようなことはまったく生じなかった.子音の中には外観を変えたものもあるが,存続はした.〔中略〕これゆえに,ゲルマン語においては,数多く激しい音声変化を遂げたにもかかわらず,印欧祖語の単語がしばしば現在にいたるまで認識可能なのである.

ここで述べられている「数多く激しい音声変化」の最たるものは,もちろん Grimm's Law, Verner's Law, Second Germanic Consonant Shift ( see [2009-08-08-1], [2009-08-09-1], [2010-06-06-1] ) である.種々の子音は変化を経たけれども摩耗はしなかった,その点が少なくともフランス語と比較すると異なる点だったということになろう.ゲルマン諸語は印欧祖語の語中子音を比較的よく保ってきた分だけ子音的である,ということはできそうである.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-01-26 Wed

■ #639. ゲルマン語の子音性 (1) [phonetics][phonotactics][consonant][germanic][german][sgcs]

ドイツ語は子音の多い言語だと言われる.[2011-01-13-1]の記事で言語に対するステレオタイプを話題にしたときに触れたが,ドイツ語の発音については偏見のこもった guttural 「耳障りな,喉音の,しわがれた声の」という形容がしばしば聞かれる( guttural は OALD8 の定義によると "(of a sound) made or seeming to be made at the back of the throat" ) .

しかし,より客観的に音声学的な観点からは,ある言語が子音的な言語というときには何を意味するのだろうか.あくまで他の言語との相対的な意味ではあるが,例えば,音韻体系において子音の種類が多く,音素配列 ( phonotactics ) において子音の組み合わせが豊富で,現実の発話に際して子音の頻度が高い,などの条件が考えられるだろうか.このような観点で複数の言語を比較すれば,より子音的な言語やより母音的な言語という区分けは一応できそうである.

例えば英語と比べての話しだが,ドイツ語は Second Germanic Consonant Shift ( see [2010-06-06-1] ) により /pf/, /ts/, /x/ のような破擦音 ( affricate ) や摩擦音 ( fricative ) の系列が発達しており,/s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/ のような歯擦音 ( sibilant ) も豊富である.子音の組み合わせ方も schlecht 「悪い」, Tschechoslovakisch 「チェコスロバキアの」, Zweck 「目的」などに垣間見られる通り顕著である.

しかし,英語もドイツ語に比べて子音性が著しく劣っているわけではない.ghosts /gəʊsts/, sphinx /sfɪnks/, streets /striːts/ などはなかなかに guttural だし,最も多くの単音からなる1音節語といわれる strengths /streŋkθs/ に至っては「3子音1母音4子音」という guttural な配列である.

ドイツ語や英語に限らず一体にゲルマン語は子音的である.と,少なくともフランスの言語学者たちは評している.例えば,クレパンは,次のような点(主に英語について)を指摘しながら,ゲルマン諸語は「子音の優勢がはっきりと現われている」 (p. 70) と述べている.

(1) 語頭の母音に先行する声門破裂音が際立っていたために,古英語頭韻詩の頭韻に参加していた.

(2) ゲルマン語の強さアクセント ( stress accent ) は子音連結や強勢音節を閉じる子音をはっきりと浮かび上がらせる.

(3) 重複子音 ( ex. OE mann, wīfmann, bringann ) が豊富である.

(4) PDE thunder, sound などに見られるように /n/ の後に /d/ が挿入される例 ( insertion ) が見られる.

(5) 単音節化に向かう英語の傾向そのものが子音を際立たせている.例えば,切り株 ( clipping ) による bus, pop やかばん語 ( blend ) による smog など.

○○語(派)の特徴というのは,非○○語(派)との比較からしか浮かび上がってこない.その意味では,ロマンス語を母語とする言語学者によるゲルマン語評,英語評というのはしばしば傾聴に値する.

・ アンドレ・クレパン 著,西崎 愛子 訳 『英語史』 白水社〈文庫クセジュ〉,1980年.

2010-09-09 Thu

■ #500. intrusive r [rhotic][rp][phonetics][phonotactics][euphony]

[2010-07-23-1]の記事で触れたとおり典型的なイギリス英語,とりわけ RP ( Received Pronunciation ) では通常 postvocalic r は発音されない.しかし,語末に non-rhotic r が現れ,直後の語が母音で始まる場合には r が「復活」するリエゾン ( liaison ) が観察される.例えば "My car is very old." や "Necessity is the mother of invention." などでは r が発音されるのが普通である.

「復活」するためには本来的に r がなければならないはずだ.car や mother が語として単独に発音される場合には r は実現されないが,上記の例をみると本来的に語末に r があると想定するのが妥当である.ところが,本来的に r が欠けているにもかかわらず,次の語が母音で始まる場合に r が挿入される場合がある.この場合には,「復活」とは呼べないので「挿入」や「割り込み」 ( intrusion ) と呼ぶことになる.intrusive r は話し言葉では非常に頻繁に生じる.

最もよく知られた例は,law(r) and order や the idea(r) of this だろう.これらの頻度の高い共起表現では,本来的にあるはずのない r が幽霊のように現れる.他には Shah(r) of Persia, Africa(r) and Asia, an area(r) of disagreement, drama(r) and music などがある.また,1語内でも音節の切れ目で r が挿入される awe(r)-inspiring, draw(r)ing などの例がある.類似現象として,India(n) and Pakistan など intrusive n なるものも見られる.

intrusive r は母音連続を避けようとする一種の音便 ( euphony ) と考えることができる.しかし,この解釈だけでは,なぜ挿入されるのが r でなければならないのか,なぜ *"I(r) am a student" など intrusive r が生じ得ない場合があるのかをうまく説明できない.発音のしやすさに基づく euphony だとしても,(1) 頻度の高い共起表現に起こりやすいこと,(2) 特定の母音が関わるときに起こりやすいことの2点を指摘する必要がある.

(2) について考えてみよう.r が「復活」するタイプの語の語末母音は,実は4種類しかない.four, car, fur, mother にそれぞれ含まれる /ɔː/, /ɑː/, /ɜː/, /ə/ である.一方,これらの母音で終わるが「復活」し得ないタイプ,つまり本来的に r が含まれないタイプの語は,数が非常に少ない.例えば law, Shah, sofa などがあるが,/ɜː/ に対応するものはない.したがって,この4種類の母音で終わる語は十中八九,本来的に r をもっている語であり,intrusive r を伴うのが通常である.そこで,本来的な r をもつこれら多数派からの圧力によって,例外に属する law や Shah も intrusive r を伴うようになったと考えられる.ここでは,音素配列 ( phonotactics ) のありやすさ ( likelihood ) が鍵になっているのである.

intrusive r は発音の規範を意識する人々によって非難されることがあるが,当の本人が "the idea(r) of an intrusive r is obnoxious" と r を挿入したりして,規範とは難しきものなるかな ( Crystal, p. 61 ) .

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002. 60--61.

2010-08-24 Tue

■ #484. 最新のアメリカ英語の母音融合を反映した MWALED の発音表記 [pronunciation][phonetics][vowel][merger][ame][dictionary][lexicography]

2008年にアメリカの老舗辞書出版社 Merriam-Webster から本格的な EFL 用の英英辞書 Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary ( MWALED ) が出版された.昨日の記事[2010-08-23-1]でそのオンライン版を紹介した.以下に検索ボックスを貼り付け.

EFL 英英辞書はこれまでイギリス系出版社がほとんど市場を独占しており,アメリカ英語と銘打った EFL 辞書ですらイギリス系からの出版だった.MWALED の出版をもって,いよいよアメリカの出版社が独自に EFL 辞書市場に乗り込んできたことになる.アメリカの手による初のアメリカ英語 EFL 辞書ということで記述内容がいかに American であるかが問題になるが,発音表記について見ると,従来のイギリス系出版社によるアメリカ英語 EFL 辞書に比べて相当に American のようだ.Kokawa et al. ( pp. 38--41; Sugimoto 氏執筆担当 ) に拠って,General American ( GA ) における後舌低母音の融合の様子を概説しよう.

キーになる語は,lot, palm, thought, cloth である.従来の EFL 辞書では GA と RP でそれぞれ次のように発音表記されてきた.

| Keyword | GA | RP | Examples |

|---|---|---|---|

| lot | /lɑt/ | /lɒt/ | bomb, cot |

| palm | /pɑːm/ | /pɑːm/ | balm, father |

| thought | /θɔːt/ | /θɔːt/ | caught, taught |

| cloth | /clɔːθ/ | /clɒθ/ | loss, soft |

GA でも RP でも分布は異なるが,いずれも3種類の後舌低母音を区別していることになる.ところが近年の GA では,lot--palm merger が生じて /ɑː/ へ融合してきている.さらに,lot--thought merger も生じており,そこに cloth も巻き込んですべて /ɑː/ へと1元化してきているという.結果的に,多くの GA の話者はこれらの4語に代表される語群をすべて /ɑː/ として区別なく発音するようになってきている.

近年に出版されたイギリス系のアメリカ英語辞書では,母音融合の進んでいるこの最新の状況が完全には発音表記に反映されておらず,比較的保守的であった.ところが,MWALED はこれらを一斉に /ɑː/ にまとめている.さすがにアメリカの手によるアメリカの辞書である.現状を反映して非常にシンプルであるが,イギリス英語の発音と比較する必要がある場合には気をつけなければならないだろう.

一般に,辞書編纂 ( lexicography ) は記述的 ( descriptive ) な態度をとるか規範的 ( prescriptive ) な態度をとるか,2者のあいだでバランスを取る必要があるが,EFL 辞書ともなればバランスの取り方はさらに難しいだろう.MWALED は上記の後舌低母音については記述主義で打って出たが,読者はアメリカ英語を学ぼうとして規範を求める EFL 学習者である.いくら規範とはいっても,記述(現実)が変化すれば一緒に変化してゆくのが宿命なのだろうか.

・ Kokawa, Takahiro, Rika Aoki, Junko Sugimoto, Satoru Uchida, and Miyako Ryu. "An Analysis of the Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary." Lexicon 40 (2010): 27--84.

2010-08-21 Sat

■ #481. father に起こった摩擦音化 [fricativisation][phonetics]

昨日の記事[2010-08-20-1]で,印欧祖語の  から現代英語の father にいたる長い音声変化の道のりを示したが,一連の子音変化の最後に起こった摩擦音化について追記したい.d > ð の変化は1400年以降に「強勢のある母音 + d + 音節主音的 r 」という音声環境で起こり始めた.近代英語期には,これに関わる多くの語でいまだ d と ð のあいだに揺れがみられ,特に fader ? father, moder ? mother では揺れが激しかった.最終的には,以下のような多くの語で ð へ移行して現在に至っている.

から現代英語の father にいたる長い音声変化の道のりを示したが,一連の子音変化の最後に起こった摩擦音化について追記したい.d > ð の変化は1400年以降に「強勢のある母音 + d + 音節主音的 r 」という音声環境で起こり始めた.近代英語期には,これに関わる多くの語でいまだ d と ð のあいだに揺れがみられ,特に fader ? father, moder ? mother では揺れが激しかった.最終的には,以下のような多くの語で ð へ移行して現在に至っている.

furder > further, gader > gather, hider > hither, togeder > together, weder > weather, wheder > whether, whider > whither

しかし,d が残った burden, murder, rudder などの語も少数だがある.Shakespeare 辺りでは,いまだに burthen や murther も普通に見られた ( Scragg 32fn ) .

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.384, 386--87頁.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2010-08-05 Thu

■ #465. Estuary English で進行中の母音推移 [estuary_english][bre][gvs][phonetics][cockney]

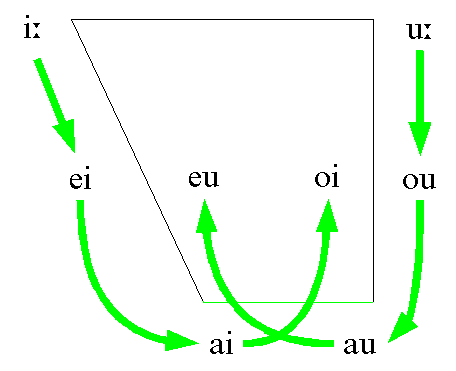

昨日の記事[2010-08-04-1]で取り上げた Estuary English で進行中といわれている母音推移 ( vowel shift ) がある.1400--1700年頃に起こったとされる大母音推移 ( Great Vowel Shift; see [2009-11-18-1]) と同様に,長母音・二重母音系列に起こっているが,推移の方向は下から上ではなく,むしろ上から下である.結果として Cockney と結びつけられることの多い長母音・二重母音の音価と重なっており,この点では Estuary English と Cockney との境目は曖昧である.以下は Aitchison, p. 193 の図をもとに作成した.

結果として,伝統的な発音に慣れている古い世代や EFL 学習者の聴き手にとっては,以下のような誤解や意味不明な表現が生じてしまうので注意が必要である.

| Don't be mean | → | Don't be main [mein] |

| The main road | → | The mine [main] road |

| It's mine | → | It's moyne [moin] |

| See the moon | → | See the moun [maun] |

| Don't moan | → | Don't moun [maun] |

| A little mound | → | A little meund [meund] |

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2010-07-25 Sun

■ #454. GVS で二段階を経たように見える brier, choir, friar, umpire [gvs][metanalysis][phonetics]

大母音推移 ( The Great Vowel Shift ; see [2009-11-18-1] ) では,通常 /ɛ:/ は /i:/ へと二段階上昇したが,一段階しか上昇しなかった例外として break, great, steak などの語があったことを [2009-11-19-1], [2009-11-20-1] で見た.GVS 前の入力と後の出力を見比べると,二段階を経たように見える語群が他にもある.

標題に掲げた語は,中英語ではそれぞれ brer, quer, frere, noumper(e) として現れていた.これらの語で後ろに r を伴った長母音はいずれも /e:/ だったので,GVS によれば出力は /i:/ となるはずだが,実際にはさらに一段階進んで二重母音化した /aɪ/ として現代に至っている.通常の発展は beer, career, cheer, deer, here, mere, peer, severe, sincere, steer など多くの語に反映されており,上記の少数の語群が /e:/ > /i:/ > /aɪ/ と二段階を経たのは説明を要する例外と考えたくなる.

だが,frer などの語群について調べてみると,すでに中英語期から「上げ」を経た異形 frir が行われた形跡があり,そのような異形が後の GVS の入力になったのではないかと考えられる.なぜこの語群でのみ「上げ」られた異形が一般化したのかは不明だが,結果として二段階を経たように見える例として,同様の break, great, steak の問題にも示唆を与えてくれるかもしれない.

現代英語の friar は,ラテン語 frāter からフランス語 frère を経て中英語に frer として入ってきたものが上記のように二段階を経た語形であり,/a:/ から遠く /aɪ/ まで口腔内を広く旅した語といえる.同様に,*non-pār > *no(u)mper > noumpere > umpire も長旅だ.ちなみに,この語の「審判員」の意味は,語源が non-peer 「同等でない者」であることを考えれば納得できるだろう.語頭の n の消失は16世紀に異分析 ( metanalysis ) により消えたものとされている ( a noumpere > an oumpere ) .

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.185頁.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.107頁.

2010-07-24 Sat

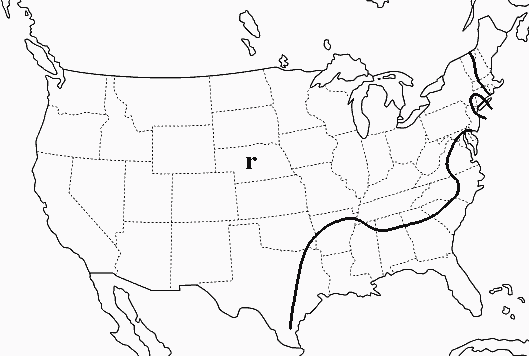

■ #453. アメリカ英語の諸方言における r [dialect][rhotic][ame][phonetics]

昨日の記事[2010-07-23-1]に引き続き,postvocalic r の話題.[2010-06-07-1]で見たように典型的なアメリカ英語では postvocalic r は発音されるが,イングランドの場合と同様に,アメリカでも典型から逸脱する方言は存在する.若田部 (33) によると,アメリカ英語の rhotic の分布は以下のようになる.

面積でいうとイングランドの non-rhotic 率が意外と低かったのに対し,アメリカの rhotic 率は著しく高い.若田部が拠っている参考文献はすでに古いということを前提としてだが,アメリカ英語話者の 2/3 から 3/4 ほどが rhotic であるという情報もある.しかし,New England 東部,New York City,南部からメキシコ湾岸部にかけての地域がアメリカではマイナーな non-rhotic な地域であるということを知っておくことは英語史的には重要である.というのは,これらの non-rhotic な地域は,すでに non-rhotic 化していたかあるいは non-rhotic 化しつつあったイングランド南部からの移民が中心となって植民した地域だからである.一方で,広大な rhotic な地域は,従来 General American と呼ばれてきた方言区域とおよそ一致し,歴史的には rhotic であった英国北部諸地域からの移民によって主に開拓されてきた地域である.イギリスでの r の分布と移民の歴史を考え合わせると,アメリカでの r の分布は合点がいく.Krapp ( Vol. 2, 228 ) は,英米の r の分布の符合が偶然ではなく歴史的な継承 ( inheritance ) に基づいていることを確信している ( see [2009-12-21-1], [2009-12-23-1] ) .

. . . one must be assured that the weakening of [r] in America was really an older dialectal phenomenon, a trait of speech which did not develop on American soil in the eighteenth century, but one which went back, as a common inheritance of both British and American speech, to an early colonial custom in America.

もっとも,[2010-06-07-1]で見た Labov の研究が示唆する通り,現在では伝統的なアメリカの non-rhotic な地域でも r が聞かれるようになってきているようだ.

・ 若田部 博哉 『英語史IIIB』 英語学大系第10巻,大修館書店,1985年.

・ Krapp, George Philip. English Language in America. 2 vols. New York: Century, 1925.

2010-07-23 Fri

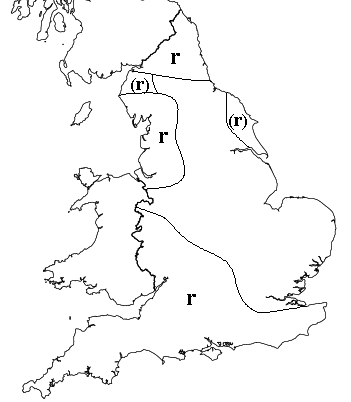

■ #452. イングランド英語の諸方言における r [dialect][rhotic][bre][phonetics][lexical_diffusion][map]

[2010-06-07-1]の記事で New York City の r について触れたが,今日はイングランドにおける r を取り上げる.典型的にイギリス英語では,arm や far など母音後の r ( postvocalic r ) は発音しない ( non-rhotic ) とされる.しかしこれはイギリス英語全般に当てはまるわけではない.スコットランドやアイルランドでは r が広く聞かれるし,実はイングランドでも rhotic な地域のほうが面積としては広い.以下は,arm という語の伝統的な方言の分布を示したイングランドの地図である ( Trudgill, pp. 25--28 ).

ロンドンとそこから東部や北部に向かっては non-rhotic な地域が広がっているが,南部,西部の大域やスコットランドに近い北部の周辺では rhotic な発音が聞かれる.地図上に (r) で示されている小区画では,単語毎に rhotic か non-rhotic かが異なる地域である.

もともとはイングランドでもすべての地域で r は発音されていた.綴字に <r> が残っていることからもそのように考えるのが妥当である.ところが,250年ほど前に,ロンドン付近の東部方言で r が脱落するという音声変化が生じた.このロンドン付近発祥の革新が北部や東部へと波状に広がり,各地の方言の語彙を縫うように拡大していった.この伝播は最北部や西部の保守的な方言の境目にぶつかることで減速・休止し,現在の分布に至っている.周辺地域に r が残っていること,また語によって r の発音の有無が異なる地域があることは,伝播の波が地理的にも語彙的にも一気に展開したわけではなく,徐々に浸透していったことを示唆する.イングランド英語における r の脱落は語彙拡散 ( lexical diffusion ) の一例と言っていいだろう.

ロンドン方言や標準イギリス英語が non-rhotic であるから「イギリス英語=イングランド英語=non-rhotic」という等式を信じてしまいがちだが,これが不正確であることがわかるだろう.むしろ,面積でみる限り,イギリス英語あるいはイングランド英語はどちらかというと rhotic であるという事実が浮かび上がってくる.

・ Trudgill, Peter. The Dialects of England. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000.

2010-07-08 Thu

■ #437. いかにして古音を推定するか [methodology][phonetics][onomatopoeia][comparative_linguistics][sobokunagimon]

授業などで グリムの法則 ( Grimm's Law ) や 大母音推移 ( Great Vowel Shift ) などの音声変化を解説すると,素朴な疑問が出る.どうして録音機器もない時代の音声や音声変化のことが分かるのか.なぜ古英語の発音がこれこれであり,中英語の発音があれこれであったと確信をもって言えるのか.

言語変化には音声変化が引き金となっているものが多く,その解明は過去の音韻体系を正しく推定できるかどうかにかかっている.したがって,古音推定は歴史言語学にとってたいへん重要な問題である.しかし,その推定作業は簡単ではない.周辺的な証拠をジグソーパズルのように組み合わせて推論し,徐々に明らかにしてゆくという detective work である.では,周辺的な証拠や推論にはどのような種類のものがあるのだろうか.Brinton and Arnovick (64) から6点を引用する.

・ the statements of contemporary grammarians, lexicographers (dictionary makers), and other writers;

・ puns, word plays, and rhymes in the literature (though these must be used with caution, since the sounds of words entering into these combinations may not correspond exactly, as in slant rhymes and eye rhymes);

・ the representation of natural sounds in onomatopoeic words (though, again, caution is needed here because these words are at least partially conventinalized);

・ scribal variations and non-standard spellings that often reflect actual pronunciations;

・ the development of a sound in closely related languages; for example, we can use French, Spanish, and Italian to extrapolate the nature of a sound in the parent language, Latin;

・ the structure of the hypothesized phonological system, for we assume that such a system will be like modern sound systems in, for example, tending toward symmetry, pairing voiced and voiceless consonants or back and front vowels.

それぞれに表題をつけると以下のようになろうか.

(1) 言語観察者による発音に関する言及

(2) 言葉遊びや韻律

(3) 擬音語

(4) 非標準的な綴字

(5) 関連する諸言語の音変化

(6) 音声学・音韻論に基づく音変化の一般的な傾向

(1) は,主に近代英語期以降に現れる正音学者 ( orthoepist ),文法家 ( grammarian ),辞書学者 ( lexicographer ) などによる言語記述を参考にするというもので一般に信頼度は高いと考えられるが,客観的な description ではなく主観の混じった prescription が反映されている場合もあり,真に受けて解釈してよいのか判断が難しいケースもある.関連して,外国語として英語を学ぶ人のために英語以外の言語で書かれた教材なども,英語の客観的な記述を与えてくれることがある.(2) は,語呂を利用した言葉遊びなどで,音声資料が直接的にも間接的にも入手しくい時代の発音のヒントを与えてくれる.韻律は音価のみならず,強勢の位置や音節数をも教えてくれる.(3) は,通言語的に記号としての iconicity が高いと言われる動物の鳴き声などの典型的な onomatopoeia の綴字から,逆に発音を推定するという方法だ.しかし,iconicity が高いとはいえ「ワンワン」と bow-wow,「コケコッコー」と cock-a-doodle-doo は相当に異なるので注意は必要である.

(4) は,標準的な綴字習慣のない中英語期や,標準が確立しつつあったものの私的な文書などで非標準の綴字がいまだ使われることのあった近代英語期において,当時の発音を垣間見せてくれる可能性がある.(5) は,方言や同族語での音声変化について独立してわかっていることがあれば,役に立つことがある.方言どうしを比較することで証拠の穴を埋めていくというのは,まさに比較言語学 ( comparative linguistics ) の主要な作業である.(6) は,予想される音声変化が通言語的にあり得そうか,その結果として生じた音韻体系が通言語的に自然か,といった観点からの推論や検証に役立つ.

こうした地道な detective work の結果,古英語や中英語の音声が仮説として復元されてきた.仮説である以上,盲信することはできないが,過去の detectives に対して敬意を表し,尊重すべきであることはいうまでもない.

関連して「なぜ綴りと発音は乖離してゆくのか」について,[2009-06-28-2]の記事を参照.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-06-07 Mon

■ #406. Labov の New York City /r/ [sociolinguistics][phonetics][language_change][ame_bre][rhotic]

car, hear などにみられる語尾の <r> が発音されるか ( rhotic ),発音されないか ( non-rhotic ) は,一般に英語の英米差と結びつけられることが多い.しかし,一般に non-rhotic とみなされるイギリス英語でも,ロンドンを中心とする南東部以外の方言では広く /r/ が聞かれるし,一般に rhotic とみなされるアメリカ英語でも,New England や Southern の方言では /r/ が発音されない.したがって,一般に言われている /r/ の英米差は,あくまでイギリス英語とアメリカ英語の標準的な変種を比べての話である.

New York City ( NYC ) も,20世紀前半にはアメリカ英語らしからぬ non-rhotic な地域であった.これは当時の諸記録や映画からも明らかである.しかし,以降,現在に至るまで,アメリカ英語の大半に歩調を合わせるかのごとく NYC でも /r/ が発音されるようになってきている.ここ数十年の間に一つの言語変化が起こってきたということになるが,この変化に注目し,社会言語学の先駆的な調査・研究を行ったのが University of Pennsylvania の William Labov だった.彼の研究は後の社会言語学のめざましい発展に貢献し,その独創的な手法は今なお人々の興味を引いてやまない.

20世紀後半の言語学者は NYC の人々が /r/ を発音したりしなかったりする事実には気づいていたが,その使い分けや分布はランダムであり,個々人の好みの問題にすぎないと考えていた.しかし,Labov はその分布はランダムではなく何らかの根拠があるはずだと考えた.そこで,社会階級によって分布が異なるのではないかという仮説を立て,それを検証すべく次のような調査を計画した.階級レベルの高い人々ほど /r/ を発音する傾向があり,低い人ほど /r/ を発音しない傾向があると仮定し,NYC にある客層の異なる三つの百貨店で販売員の発音を調査することにしたのである.というのは,別の研究で,販売員は主な客層の話し方に合わせて話す傾向があるとされていたので,販売員の発音は対応する客層の発音を代表しているはずだと考えたからである.

Labov は,高階級の Saks Fifth Avenue,中階級の Macy's,低階級の Klein's という百貨店をターゲットにした.いずれの百貨店も,一階は客で込み合っており商品も多く陳列されている庶民的なフロアだが,最上階は客が少なく商品もまばらで高級感のあるフロアとなっている.Labov はまず一階の販売員に,四階に売られていることがあらかじめわかっている商品を挙げて,○○の売場はどこですかと尋ねた.販売員の fourth floor という返答により,二つの /r/ の有無を確かめることができるというわけだ.さらに,Labov はその返答が聞こえなかったように装い,もう一度,今度はより意識された丁寧な発音をその販売員から引き出した.次に4階に上がり,ここは何階かと販売員に尋ねることで,再び /r/ の有無のデータを引き出した.このようにして多くのデータを集め,様々なパラメータで分析したところ,当初の予想通りの結果となった.

三つの百貨店を全体的に比べると,高階級の Saks で rhotic の率がもっとも高く,低階級の Klein's でもっとも低かった.また,各百貨店についてデータを見ると,一階よりも上層階での発音ほど /r/ を多く含んでいることがわかった.また Klein's については,聞き返した二度目の発音のほうが一度目よりも多く /r/ を含んでいることがわかった.結果として,NYC の話者は階級が高いほど,また意識して発音するほど rhotic であることが判明した.こうして,社会的な要因で rhotic か non-rhotic かが無意識のうちに使い分けられているということが明らかになったのである.

この調査の詳細は Labov の著書に詳しいが,上の要約は Aitchison (42--45) に拠った.

・ Labov, William. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: U of Pennsylvania P, 1972.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2010-04-14 Wed

■ #352. ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応 [etymology][indo-european][latin][greek][loan_word][phonetics]

本ブログの読者から,L semi- と G hemi- の対応について質問を受けた(質問,ありがとうございます!)./h/ が /s/ に変わるのはなぜか,グリムの法則と関係しているのか,という問いである.

一昨日の記事[2010-04-12-1]では,この問を念頭に super- と hyper- ,sub- と hypo- の例を挙げて,ラテン語 /s/ がギリシャ語 /h/ に対応しうることを示した.ラテン語もギリシャ語も英語の語彙に多大な貢献をしてきており,結果として両言語の遺産が現代英語のなかに共存・混在しているという状況がある.今回は,印欧祖語からの音声変化に触れつつ,ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応について,英語に入った語彙を中心に挙げつつもう少し詳しく述べる.

Szemerényi (51) によると,印欧祖語で確信をもって再建される摩擦音音素は */s/ のみである.ギリシャ語では,印欧祖語の */s/ は閉鎖音の前後と語末においては保たれたが,語頭を含めたそれ以外の環境では気音化して /h/ となった.一方,ラテン語を含めた他の語派では広く /s/ が保たれた.結果として,ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応例が存在することになる.以下に,現代英語の語彙にみられるラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応例をいくつか示す(赤字部分が対応箇所).

| from Latin | from Greek |

|---|---|

| semiconductor 「半導体」 | hemisphere 「半球」 |

| September 「9月」 | heptarchy 「七王国」 |

| sextet 「六重奏」 | hexagon 「六角形」 |

| similar 「同様の」 | homosexual 「同性愛の」 |

| solar 「太陽の」 | heliotrope 「(走日性の草本)ヘリオトロープ」 |

| somnolent 「眠気を誘う」 | hypnosis 「催眠」 |

| supermarket 「スーパーマーケット」 | hypermarket 「ハイパーマーケット」 |

| supposition 「仮定」 | hypothesis 「仮説」 |

September は,もともと「7番目の月」の意.のちに暦が二つずれた.cf. November, October, December.

supposition については,接頭辞 sup- は sub- の異形態.基体の L -position と G -thesis はそれぞれの言語で「置く」の意.

ところで,英語自体も印欧語族の一員であり,印欧祖語 */s/ が保たれたタイプなので,上記のラテン語やギリシャ語の音素に対応する英語本来の音素が /s/ として確認される例がある.seven, six, same, sun など.

さて,最初の問に戻ろう.L semi- と G hemi- の関係について,「/h/ が /s/ に変わった」と表現するのは正しくない.印欧祖語の */s/ が一方では /h/ へ変化し,一方では /s/ として保たれたという対応関係として理解すべきである.

また,IE */s/ > G /h/ の気音化はグリムの法則とは無関係である.グリムの法則 ( see grimms_law ) は,ゲルマン語派を他語派と区別する音変化であり,ラテン語とギリシャ語の対応関係を問題にしている今回のようなケースには無関係である.また,グリムの法則は,閉鎖音系列に起こった体系変化であり,今回のような /s/, /h/ の摩擦音系列の変化とはやはり無関係である.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford: OUP, 1996. Trans. of Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990.

2010-01-20 Wed

■ #268. 現代英語の Liabilities 再訪 [pde_characteristic][phonetics][auxiliary_verb][tense][aspect]

[2009-09-25-1], [2009-09-26-1], [2009-09-27-1]の記事で現代英語の特徴を話題にした.そこでは,Baugh and Cable を参照して,負の特徴 ( Liabilities ) として Idiomatic Expressions の多いことと Spelling-Pronunciation Gap の大きいことの二点を挙げた.Jenkins (45) は,これとは別に発音と文法の点においても "difficulties" が存在すると主張する.

発音については以下の通り.

・単母音が多い(例えば RP では20種類ある.標準日本語は5母音.)

・二重母音が多い(例えば RP では8種類ある.)

・/ə/ で表される中間母音が多用される(複数の字母に対応するという意味では Spelling-Pronunciation Gap の問題として考えるべきかもしれない.)

・音の脱落 ( elision ),同化 ( assimilation ),連結 ( liaison ) が多用される

文法については以下の通り.

・動詞の時制 ( tense ) と相 ( aspect ) が多種多様で,時間参照 ( time reference ) との関係がストレートでない.

・may, will, can, should, ought to などの法動詞 ( modal verb ) は形態上も機能上も非常に複雑な体系をなしている. (see [2009-06-24-1], [2009-06-25-1], [2009-07-01-1])

上記のいずれの点も「よく知られている他の言語と比べて相対的に」という条件付きではあるが,ある程度は的を射ている.

・Jenkins, Jennifer. World Englishes: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge, 2003.

2010-01-03 Sun

■ #251. IPAのチャート [ipa][phonetics][chart][link]

昨日の記事[2010-01-02-1]に引き続き,正月でますますお酒が回ってきたので軽い話題をもう一つ.

IPA 「国際音標文字」の図が,The International Phonetic Association のサイトからPDFでダウンロードできる(直接にはこちら).A4用紙1枚に印刷できるので,昨日のOE Inflection Magic Sheetの裏面に印刷してみた.

ちなみに,[2009-05-17-1]でも紹介したが,PC上でIPAの発音記号を打ち込むにはこちらのサイトが便利である.

2009-12-26 Sat

■ #243. phonaesthesia と 現在・過去 [sound_symbolism][phonaesthesia][phonetics][conjugation]

昨日の記事[2009-12-25-1]で,前舌・高母音が「近い,小さい」を,後舌・低母音が「遠い,大きい」を示唆するという英語の phonaesthesia を話題にした.

認知科学では,空間的な「遠近」と時間的な「遠近」が関係していることは広く認められている.前舌・高母音は "here-me-now" を,後舌・低母音は "there-you-then" を象徴するという.時間の遠近の phonaesthesia についても,Smith 先生のお気に入りの例があるので紹介したい.

その例というのは Prokosch からの引用にもとづいたものであり,以下は孫引きとなるが,Smith 先生の論文より再掲する.

American nursery talk offers an amusing illustration. A little steam train tries to climb a hill and says cheerfully, 'I think I can, I think I can.' But the hill is too steep, the poor little engine slides back and says sadly, 'I thought I could, I thought I could.' The front vowels [ɪ æ] aptly characterize the active interest in the successful performance, the back vowels [ɔ ʊ] the melancholy retrospect to what might have been. (Prokosch 122 qtd in Smith 13)

不規則変化動詞の母音交替 ( Ablaut or gradation ) を観察してみると,現在形と過去形に現れる母音が前舌母音と後舌母音の対応を示している例が少なからずある ( Smith 14 ).特に,大母音推移以前の発音を想定すると,この傾向がよりよくわかるだろう.

| 現在形 | 過去形 |

|---|---|

| write | wrote |

| bind | bound |

| bear | bore |

| tread | trod |

| shake | shook |

phonaesthesia は音と意味の関係の傾向にすぎない.例外を探せばいくらでも挙げられるだろう.だが,複数の variants が競合している環境で,ある variant が選ばれることになった場合,その選択を左右するパラメータの一つになりうるということは議論できるのではないだろうか.

・Prokosch, Eduard. A Comprehensive Germanic Grammar. Philadelphia: Linguistic Society of America, 1939.

・Smith, Jeremy J. "Phonaesthesia, Ablaut and the History of the English Demonstratives." Medieval English and its Heritage. Ed. Nikolaus Ritt, Herbert Schendl, Christiane Dalton-Puffer, and Dieter Kastovsky. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006.

2009-12-25 Fri

■ #242. phonaesthesia と 遠近大小 [sound_symbolism][onomatopoeia][phonaesthesia][phonetics]

Glasgow 大学の恩師 Jeremy J. Smith 先生のお気に入りの話題の一つに sound symbolism がある.sound symbolism には onomatopoeia と phonaesthesia があり,後者については[2009-11-20-1]で触れた.

本来,音それ自身は意味をもたないが,ある音や音の連鎖が特定の概念,あるいはより抽象度の高い印象,と結びつくことがある.この結びつきのことを phonaesthesia と呼ぶ.これは言語ごとに異なるが,言語間で共通することも多い.英語では,前舌母音や高母音は「近い,小さい」印象を,後舌母音や低い母音は「遠い,大きい」印象と結びつくことが多い.例えば,遠近の対立は以下のペアにみられる.

| 近い | 遠い |

|---|---|

| me | you (sg.) |

| we | you (pl.) |

| here | there |

| this | that |

| these | those |

大小の対立については,Pinker (162--63) から説明とともに例を引こう.

When the tongue is high and at the front of the mouth, it makes a small resonant cavity there that amplifies some higher frequencies, and the resulting vowels like ee and i (as in bit) remind people of little things. When the tongue is low and to the back, it makes a large resonant cavity that amplifies some lower frequencies, and the resulting vowels like a in father and o in core and in cot remind people of large things. Thus mice are teeny and squeak, but elephants are humongous and roar. Audio speakers have small tweeters for the high sounds and large woofers for the low ones.

・Pinker Steven. The Language Instinct. New York: HarperCollins, 1994. Harper Perennial Modern Classics. 2007.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow