2012-09-26 Wed

■ #1248. s と th の調音・音響の差 [plural][verb][inflection][suffix][phonetics][3sp]

名詞複数形の -s 語尾拡大の歴史は私の主要なテーマの1つである(拙著および[2011-11-29-1]の記事「#946. 名詞複数形の歴史の概要」を参照).とりわけ,なぜほかならぬ -s が選ばれたのかという問題にはこだわってきた.Hotta (148--49) では,いくつかの言語内的な要因を指摘したが,その1つとして,-s は他の複数形を代表する屈折語尾と比べて音声的に強固であり,失われにくいことを指摘した.

-s の音声的卓越という点について,Hickey (62) に関連する言及を見つけた.そこでは,名詞複数形の -s のみならず,動詞3単現の -th に対する -s についても議論されている.

. . . acoustic prominence can be appealed to in the history of English as well, for instance the substitution of /-θ/ by /-s/ in the third person singular or the progressive productivity of /-s/ plurals from Old English onwards and their encroaching on already established plural types --- cf. ME nasal plurals, such as eyen → eyes --- can be accounted for on the grounds of the phonetic salience of /s/ and hence its suitability as a grammatical suffix.

-s の音声的卓越は,ライバル接尾辞に対する直接的な勝因というよりは,最終的な生き残りに貢献した a conditioning factor ぐらいにとらえておくのがよいのではないかと考えるが,形態論の変化に音声的特徴が関わっている事例として注目に値する.特に [s] と [θ] の調音・音響音声学的な差異については,専門的に突っ込んだ裏取りをしたことはなかったので,Hickey (71 [fn. 5]) の次の要約はありがたい(引用中の参考文献書誌は引用者が展開したもの).

Ladefoged and Maddieson (pp. 145--72 of Ladefoged, Peter and Ian Maddieson. The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell, 1996.) suggest a division of fricatives into sibilant and non-sibilant given that with the former (/s, ʃ/ articulations in English for instance) the constriction at the alveolar ridge produces a jet of air that hits the obstacle formed by the teeth. In non-obstacle fricatives, such as /θ, ð/, the turbulence is produced at the constriction itself. Laver (pp. 260--63 of Laver, John. Principles of Phonetics. Cambridge: CUP, 1994.) discusses the auditory characteristics of fricatives as does Fry (p. 122 of Fry, Dennis Butler. The Physics of Speech. Cambridge: CUP, 1979.), who notes that the noise energy for [s] is prominent between 4000 and 8000 Hz. It is similar in frequency distribution to [θ] but has much greater energy which means it is more clearly audible (see diagrams, Fry 1979: 123). *

・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Hituzi Linguistics in English 10. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.

・ Hickey, Raymond. "Salience, Stigma and Standard." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 57--72.

2012-09-17 Mon

■ #1239. Frequency Actuation Hypothesis [frequency][phonetics][language_change][lexical_diffusion][stress][diatone][-ate]

語彙拡散 (lexical diffusion) として進行する音韻変化の道筋や順序が語の頻度と相関しているらしいことは,古くは19世紀末から指摘されてきた.実際に,Phillips (1984: 321) に挙げられているように,頻度の高い語から順に変化を遂げるという音韻変化は数々例証されてきた.一方で,頻度の低い語から順に変化を遂げる例も確認されており,頻度と語彙拡散の順序の関係については,いまだに疑問が多い.この問題について,Phillips は,南部アメリカ英語における glide deletion ,中英語の unrounding ,近代英語の名前動後(diatonic stress shift; diatone の記事を参照)という,頻度の低い順に進行するとされる3つの音韻変化を取り上げて,"Frequency Actuation Hypothesis" を提唱した.これは,"physiologically motivated sound changes affect the most frequent words first; other sound changes affect the least frequent words first" (1984: 336) というものである(前者は surface phonetic form に働きかける変化,後者は underlying phonetic form に働きかける変化を指す).

しかし,Phillips は1998年の -ate で終わる動詞の強勢位置の移動に関する研究において,この生理的に動機づけられていない音韻変化が,予想されるように頻度の低い順には進まず,むしろ頻度の高い順に進んでいることを明らかにした.そこで,改訂版 Frequency Actuation Hypothesis を唱えた.

[F]or segmental changes, physiologically motivated sound changes affect the most frequent words first; other sound changes affect the least frequent words first. For suprasegmental changes, changes which require analysis (e.g., by part of speech or by morphemic element) affect the least frequent words first, whereas changes which eliminate or ignore grammatical information affect the most frequent words first. (1998: 231)

つまり,強勢の移動のような超分節の音韻変化に関しては,話者による分析が入るか入らないかで,頻度と順序の関係が逆転するというわけである.なぜそうなるのかについて,Phillips は Bybee (117--19) の "lexical strength" という考え方を持ち出している.

私は必ずしもこの議論に納得していない.また,Phillips の主張とは異なり,名前動後が頻度の高い順に進行したことを示すデータも独自に得ている.頻度と変化の順序についての研究は緒に就いたばかりであり,研究の余地は多分に残されている.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and Lexical Diffusion in English Stress Shifts." Germanic Linguistics. Ed. Richard Hogg and Linda van Bergen. Amsterdam: John Benjamins, 1998. 223--32.

・ Bybee, Joan L. Morphology: A Study of the Relation between Meaning and Form. Amsterdam: John Benjamins, 1985.

2012-09-12 Wed

■ #1234. Hockett の random fluctuation [language_change][causation][phonetics][history_of_linguistics]

「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1]) と「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1]) で,言語変化における内的要因と外的要因の問題について,Aitchison の均衡の取れた考え方を紹介してきた.しかし,このような妥当な均衡が常に保たれてきたわけではない.特に音韻変化については,1950年代には内的変化を偏重する言語変化観があった.アメリカの言語学者 Charles Fransis Hockett (1916--2000) が広めた,random fluctuation の理論である.

Hockett によれば,話者はある言語音を発音するときに,ある理想的な発音を「標的」として目指している.しかし,的の中心を射なくとも誤解される可能性は低いので,話者はしばしばいい加減な発音を実現させる.何度も繰り返し射られる発音の矢は,全体として的の中心を取り囲むように分布するが,時間とともにミスが重なってゆくと,的の中心がほんの少しずつずれてゆく.結果として,話し手にとっても聞き手にとっても,理想の中心は動くことになる.これが,音韻変化だというわけだ.Aitchison (135--36) からの孫引きだが,Hockett (443--45) を引用しよう.

It is just this sort of slow drifting about of expectation distributions, shared by people who are in constant communication, that we mean to subsume the term 'sound change'. . . The drift might well not be in any determinate direction: the maxima might wander a bit further apart, then come closer again, and so on. Nevertheless, the drift thus shown would constitute sound change.

しかし,この考え方には難点が3つある (Aitchison 136--37) .(1) Hockett が示唆するように,音がランダムにそれてゆくとすると,言語はやがて混沌に陥るだろう.しかし,実際の言語は,変化しても全体としての秩序を保持している.(2) 異なる言語でも似たような変化が繰り返し起こっている.音韻変化がランダムに起こるとすれば,このような類似性は説明しにくい.(3) 言語変化には,起こりやすい種類の変化と起こりにくい種類の変化とがある.言語変化には何らかの内在的な制限があることは確かなようであり,random fluctuation の説とは相容れない.

現在では,Hockett や,「#1155. Postal の言語変化観」 ([2012-06-25-1]) で触れた Postal の主張するように,random fluctuation を言語変化の主たる原因であるとする論は影が薄い.ただし,部分的な原因であるかもしれないという可能性は残されており,全否定することはできないだろう.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

・ Hockett, C. F. A Course in Modern Linguistics. New York: Macmillan, 1958.

2012-08-31 Fri

■ #1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響 [phoneme][phonology][phonetics][french][anglo-norman][systemic_regulation][phonemicisation][causation][stress][language_change][degemination]

フランス語が英語に与えた言語的影響といえば,語彙が最たるものである.その他,慣用表現や綴字にも少なからず影響を及ぼしたが,音韻や統語にかかわる議論は多くない.だが,音韻に関しては,しばしばフランス語からの借用として言及される音素がある.Görlach (337--38) によると,これには5種類が認められる.

(1) /v/ の音素化 (phonemicisation) .古英語では [v] は音素 /f/ の異音にすぎず,いまだ独立した音素ではなかった.ところが,(a) very のような [v] をもつフランス借用語の流入,(b) vixen のような [v] をもつ方言形の借用,(c) over : offer に見られる単子音と重子音の対立の消失,(d) of に見られる無強勢における摩擦音の有声化,といった革新的な要因により,/v/ が音素として独立した.同じことが [z] についても言える.(a) の要因に関していえばフランス語の影響を論じることができるが,/v/ も /z/ も異音としては古英語より存在していたし,閉鎖音系列に機能していた有声と無声の対立が摩擦音系列へも拡大したととらえれば,体系的調整 (systemic regulation) の例と考えることもできる.ここでは,Görlach は,英語体系内の要因をより重要視している([2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」を参照).

(2) /ʒ/ の音素化.この音も古英語では独立した音素ではなく,Anglo-Norman 借用語 joy や gentle の語頭音も /ʤ/ として実現されたので,中英語ですら稀な音だった./ʒ/ の音素化は,measure などの語での [-zj-] の融合に負うところが大きい.この音素化により,音韻体系に /ʤ : ʒ ? ʧ : ʃ/ の対照関係が生じた.やはり,ここでもフランス語の影響は副次的でしかない.

(3) フランス借用語に含まれる母音の影響で,新しい二重母音 /ɔɪ, ʊɪ/ が英語で音素化した.この2つが加わることで,英語の二重母音体系はより均整の取れたものとなった.

| -- | ɛɪ | aɪ | ɔɪ | ʊɪ |

| ɪʊ | ɛʊ | aʊ | ɔʊ | -- |

(4) フランス語の /y(ː), œ(ː)/ は,円唇母音としては南西方言以外には受け入れられなかった.また,/ɲ/ や l mouilli も受け入れられることはなかった.Norman 人がすでにこれらの音を失っていたからではないか.

(5) 多音節のロマンス借用語が英語の強勢体系に与えた影響がしばしば語られるが,bacon や battle のような2音節語は英語本来の強勢に順応した.ロマンス的な強勢体系が適用されたのは,3音節以上の借用語のみである.

全体として,Görlach は,フランス語の音韻上の影響はあったとしても僅少であると考えている.影響があったところでも,その影響は,英語の体系側に受け入れ態勢ができていたからこそ僅かな外圧のもとで可能となったのだ,と議論している.

. . . it is significant that phonemes said to be derived from French survive only where they fill obvious gaps in the English system --- and some of these were stabilized by loans from English dialect . . . . (337)

受け入れ側の態勢が重要なのか,外圧の強さが重要なのか.[2010-07-14-1]の記事「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」の議論を思い起こさせる.

・ Görlach, Manfred. "Middle English --- a Creole?" Linguistics across Historical and Geographical Boundaries. Ed. D. Kastovsky and A. Szwedek. Berlin: Gruyter, 1986. 329--44.

2012-08-07 Tue

■ #1198. ic → I [phonetics][personal_pronoun][gvs][compensatory_lengthening]

古英語の1人称単数代名詞 ic は,どのような経緯で現代英語の I へと発展したのか.教科書的な説明としては,中英語で語尾子音 /ʧ/ が脱落し,残った母音が長母音化し,それが近代英語の大母音推移を経て /aɪ/ となったとされる.基本的にはこの理解でよいが,なぜ子音が脱落したのか,なぜ母音が長化したのかという問題は残る.音韻消失とそれに伴う代償延長 (compensatory_lengthening) という可能性が浮かぶかもしれないが,それよりも人称代名詞に典型的にみられる強形と弱形の交替として考えるのがよさそうだ.

機能語全般にいえることだが,人称代名詞には強形と弱形の区別が発達しやすい.例えば,現代標準英語における人称代名詞の強弱の対立として,強形 them に対する弱形の 'hem (ただし両者は直接的な語源関係にはない),同じく you に対する ye などが挙げられる.非標準や方言に目を移せば,人称代名詞における(そして指示代名詞でも)強弱の対立はあちらこちらに見られるし,歴史的にも類例は多く確認される (Yokota 9--11) .フランス語の1人称単数代名詞 me に対して,強調形 moi が別に用いられるのも似た現象だろう.

この傾向に照らせば,ic → I の発達は,語尾子音の脱落と,それに続く代償延長であると説明づけるよりは,語尾子音の脱落により弱形として機能していた /i/ から,改めて長化によって強められた強形 /iː/ が発達し,これが後に標準化したと説明づけるほうが説得力があるのではないか.語尾子音 /ʧ/ の脱落は,軒並み生じたわけではなく,一般的な音韻変化の名のもとに説明づけようとすることはできない.むしろ,機能語の強弱両形の対立として説明するほうが説得力がある.

Yokota (8) は,Brook を参照しながら次のように述べている.

As we know, variation of stress has greatly influenced the development of pronouns. Strongly-stressed and lightly-stressed forms coexist for a time with only one form eventually becoming generally accepted by the majority of people. This general acceptance, however, does not lead to permanent fixation. Minor forms can at anytime gain popularity, a process that is repeated in history. For instance, the regular ME development of the OE first person singular ic was ich. Along with this strongly stressed ich, all dialects of ME has the lightly stressed i /i/ (later written I). When ich disappeared, i started to be used in all positions, developing a strong-stressed pronunciation /i:/ for the stressed positions. From this lengthened /i:/, through the Great Vowel Shift, the present-day pronunciation /ai/ was created (Brook 1965: 104).

・ Yokota, Yumi. "Some Thoughts on the Origin of They, Them and Their." 『外国語外国文化研究』(国士舘大学外国語外国文化研究会編),第20巻,5--13頁.

2012-08-04 Sat

■ #1195. <gh> = /f/ の対応 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][gh]

綴字 <gh> に対する発音が多様であることは,「#15. Bernard Shaw が言ったかどうかは "ghotiy" ?」 ([2009-05-13-1]) や「#210. 綴字と発音の乖離をだしにした詩」 ([2009-11-23-1]) で示唆したが,語末において /f/ に対応する例は少なくない.[2012-06-29-1]の記事「#1159. MRC Psycholinguistic Database Search」の検索例として挙げたが,chough, clough, cough, enough, laugh, rough, shough, slough, sough, tough, trough などがヒットした(ただし,このうちのいくつかは異なる発音を示すものもある).Hough や Brough などの固有名にも /f/ が見られる.その一方で,borough, bough, dough, plough, though, through など,無音のものも少なくない.また,/t/ が後続する環境でも無音が多い (ex. aught, bought, daughter, naught, ought, slaughter, sought, thought, tought) .

この多様化がいかにして生じたかを知るために,<gh> の音韻史を調べてみた.中尾 (443--44) によれば,/x/ > /f/ の変化は,音声環境によって異なるが,14世紀から観察される.語末で /rx/ あるいは /lx/ という子音連続となる場合には,14世紀に /rf/, /lf/ へとそれぞれ変化した.古英語 dweorh は,中英語 dwerh を経て dwerf "dwarf" を出力した.この語については,結果として表われた発音に合わせて <f> で綴ったので,今回の <gh> の問題と直接には関係しない.

次に,おそらく15世紀に始まったと想定されるが,/uː/ や /aʊ/ の先行する環境で /x/ は /f/ へと変化した.後舌母音との同化により /x/ が /xw/ へと唇音化し,さらに /f/ へと変化したと考えられる.これが enough や laugh のケースである.一方,理由は不明であるが,この期待される変化が生じなかったケースが,bough, through の類である.

/t/ が後続する sought, daughter などについては,/x/ は一度 /f/ へと変化し,17世紀頃には /f/ を示すものが多かったが,後に削除された形が確立した.ただし,おそらく類推により,/f/ の保たれた laughter や draught もあり,単純ではない.

plough について一言.<plough> は,古英語 plōh に由来するが,中英語では複数屈折形 plōwes に基づく <plow> も並び立った.17世紀以降,イギリス英語では <plough> が選択され,アメリカ英語では <plow> が選択され,現在の分布に至っている.<enough> と古形 <enow> も同様 である.<gh> にまつわるその他の詳細は,Upward and Davidson (182--84) を参照.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2012-06-27 Wed

■ #1157. Welsh にみる音韻変化の豊富さ [phonetics][causation][i-mutation][suffix][germanic][dialect][grimms_law][gvs][compensatory_lengthening]

授業などで,グリムの法則 (Grimm's Law; [2009-08-08-1]) や大母音推移 (Great Vowel Shift; [2009-11-18-1]) などの体系的(とみられる)音韻変化を概説すると,なぜそのような変化が生じたのかという素朴な疑問が多く寄せられる.音韻変化の原因については諸家の意見が対立しており,はっきりしたことは言えないのが現状である.しかし,英語でも日本語でも,その他のあらゆる言語でも,話者の気付かぬところで音韻変化は現在もゆっくりと進行中である.ゲルマン語史や英語史に限っても,多数の音韻変化が理論的あるいは文献的に認められており,グリムの法則や大母音推移は,とりわけ著名ではあるが,多数のうちの2つにすぎない.したがって,グリムの法則についての「なぜ」を問うのであれば,同じように無数の音韻変化の「なぜ」も問わなければならなくなる.音韻変化の原因論はおくとしても,音韻変化がいかに日常的であり,豊富であるかということは気に留めておく必要がある.

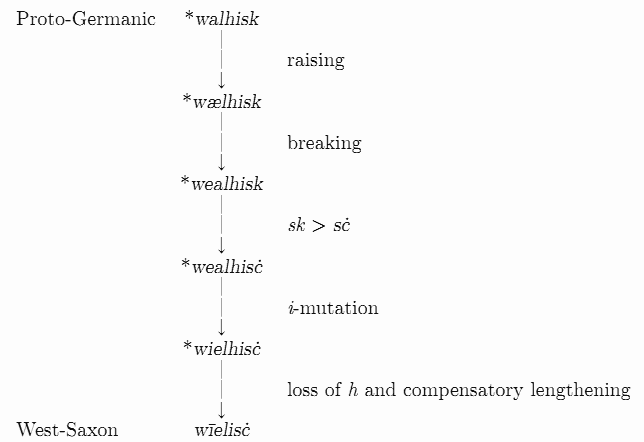

例えば,現代英語 Welsh の発音を,ゲルマン祖語の再建形から歴史的に説明するには複数の音韻変化を前提としなければならない.そればかりか,ゲルマン祖語から古英語の West-Saxon 標準形である Wīelisc にたどり着くまでにも,5つもの音韻変化が関与しているのである (Hamer 34--35) .ゲルマン祖語形としては,語根 *walh に形容詞接尾辞 *-isk を付加した *walhisk が再建されている(対応する英語の接尾辞 -ish については,[2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).

この図でいう "raising", "breaking", "sk > sc", "i-mutation", "loss of h and compensatory lengthening" が,それぞれの音韻変化に付けられた名称である.グリムの法則などと大仰な名前は付いていないが,それぞれが立派な1つの音韻変化である.

話しはここで終わらない.古英語 West-Saxon 標準形の Wīelisc にたどり着いたが,この語形は中英語以降には伝わらなかった.現在の標準形 Welsh に連なるのは,この West-Saxon 形ではなく,Anglian や Kentish 形である.古英語 Anglia 方言では,breaking が起こらず,むしろ第1母音は æ から a へ回帰した.これが,後に i-mutation により再び æ へ上がり,中英語ではそこから発展した e, a などの異形が並立した.16世紀以降は,e の母音で固まり,現在の Welsh が一般的な語形として定着した.

第2母音 i の消失については,古英語期に始まったらしいが,i の有無の揺れは中英語期にも激しかったようだ(MED の Welsh (adj.) を参照).なお,French も接頭辞 -ish の母音の省略された形態を伝えている([2009-10-09-1]の記事「#165. 民族形容詞と i-mutation」を参照).また,人名 Wallace, Wallis は Welsh の歴史的異形である.

このように,ある語のある時代における発音を歴史的に説明するには,数多くの音韻変化の跡を追うことが必要となる.類例として,近代英語の father が印欧祖語よりどのように音声的に発展してきたかを示した[2010-08-20-1]の記事「#480. father とヴェルネルの法則」も参照.

・ Hamer, R. F. S. Old English Sound Changes for Beginners. Oxford: Blackwell, 1967.

2012-06-24 Sun

■ #1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy [analogy][lexical_diffusion][phonetics][neogrammarian]

analogy (類推作用)は,言語変化の原因として,最も広く知られているが,同時に最も軽視されているといってよい.「音韻変化に例外なし」と唱えた19世紀の青年文法学派 (Neogrammarians) は,法則から漏れる事例は,類推か借用によって個別に説明にできると主張した.これによって,とりわけ類推は,例外を投げ込むべきゴミ箱と化していった.

青年文法学派の音韻変化の考え方は "phonetically gradual and lexically abrupt" というものだが,現実の音韻変化のなかには "phonetically abrupt and lexically gradual" のものがあることが分かってきている.語彙拡散 (lexical diffusion) の諸事例だ.また,音韻変化から形態変化へ視野を広げると,むしろ "morphologically abrupt and lexically gradual" の事例が通常である.この性質は,まさに類推による言語変化に典型的に見られる性質である.伝統的な音韻法則の立場から見れば,類推はゴミ箱のようなものだが,逆に類推を中心とした視点からすると,音韻法則こそが特異な事例のように思えてくる.両者の性格の異同を整理した上で,より高次の音韻変化理論,さらには言語変化理論を作り出すことが必要なのではないか.

類推の置かれている不幸な立場について,また類推と音韻変化とが不当に対置されてきた不幸な状況について,Postal (234) の注3で,次のように述べられている.

'Analogy' is really an unfortunate term. There is reason to believe that rather than being some sharply defined process, analogy actually is a residual category into which is put every kind of linguistic change which does not meet some set of a priori notions about the nature of change. In particular, I think that the term 'analogy' has been used very misleadingly to refer to cases of perfectly regular phonological change in which part of the conditioning environment involves Surface Constituent Structure; i.e. changes which happen only in nouns, or only in verb stems, etc. I suspect that an analytic survey of cases which have been referred to as 'analogy' would yield many instances of regular phonological change with nonphonetic environments . . . .

Postal は,"the regularity of phonetic change と "its putative purely phonetic character" (281) とが混同されてきたという根本的な問題を指摘しながら,いわゆる音韻変化と類推との距離はそれほど大きくないのではないかと示唆している.

類推は,心理的で不規則的な作用として,言語変化の議論においても扱いが難しいとされてきた.しかし,伝統的な音韻法則にすら,心理的な解釈は提出されてきたし,実際には不規則性が見られるからこそ,ゴミ箱が必要とされてきたのである.analogy の復権は図られてしかるべきだろう.

・ Postal, P. Aspects of Phonological Theory. New York: Harper & Row, 1968.

2012-06-21 Thu

■ #1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音 [indo-european][comparative_linguistics][phonetics][etymology][assimilation][labiovelar]

昨日の記事「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) で,印欧祖語に labiovelar (軟口蓋唇音)があったことに触れた.[k, g] のような軟口蓋音を調音する際に,同時に唇を丸めて出す音である.表記としては [kw, gw] などと示すのが通例である.2カ所の調音器官を同時に用いる独特な音であるため,調音にも聴解にもより簡便な,単なる唇音あるいは単なる軟口蓋音へと発達することも多い.異なる言語の同根語 (cognate) どうしの間で,/k, g/ が /w, b/ などに対応することになるわけだから,軟口蓋唇音は,大きな差を生み出しうる原因である.

例えば,フランス語の疑問詞に見られる語頭子音 [k] (ex. que, qui, quoi) に対して,英語の疑問詞に見られる語頭子音 [w] (ex. what, who) は音声的には著しく異なっているように見えるが,印欧祖語 *kw を想定すれば,同根語の対応がよく理解できる.英語本来語の名詞 cow (ウシ)とラテン語由来の形容詞 bovine (ウシ属の)の語頭子音の著しい差異も,PIE *gwōus を想定することで,意外と小さく見えてくる(この語の究極の語源については,『英語語源辞典』 pp. 1647--48 が詳しい).

音声環境によって [g] と [w] が非常に似ているということは,私も身近に体験したことがある.娘が幼児期に「レッグ・ウォーマー」を「レッグ・ゴーマー」と覚えてしまったという例がある.[regg(u) woːmaː] が [reggu goːmaː] と受け取られたのだろう.3拍目と4拍目の境に現われる軟口蓋唇音が,誤解の原因である.

子供の言い違え,聞き違いということでいえば,最近の次男による作品として「トイレット・テーパー」がある.トイレッ「ト」の [t] により,次に来るはずの [p] が調音点の同化(進行同化)を受けて [t] となったものと考えられる.これを聞いたときに頭をよぎったのは,[2009-07-26-1]の記事「#90. taper と paper」である.その記事では,同化 (assimilation) ではなくむしろ異化 (dissimilation) が説明原理だったわけだが・・・.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

(後記 2022/10/02(Sun):この話題は 2022/05/01 に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#335. cow と beef と butter が同語根って冗談ですか?」として取り上げました.以下よりどうぞ.)

2012-06-20 Wed

■ #1150. centum と satem [indo-european][comparative_linguistics][phonetics][palatalisation]

[2009-08-05-1]の記事「#100. hundred と印欧語比較言語学」で,印欧諸語を大きく2分する伝統的な方法として,「百」を表わすラテン語 (Latin) centum とアベスタ語 (Avestan) satem とで代表させる区分を見た.この区分は,Tocharian の帰属を巡る謎 ([2009-08-06-1], [2009-08-14-1]) や印欧語の故郷を巡る「ブナ問題」 ([2011-01-20-1]) などでも前提とされており,印欧語比較言語学では非常に重要なものとされてきた(この区分に関連する話題は,centum satem の各記事を参照).

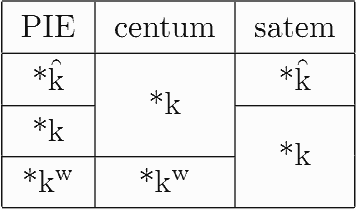

しかし,この2分法は,これまで前提とされてきたほど必ずしも妥当ではないということがわかってきている.この状況を理解するためには,まず centum と satem の2分法の根拠を理解しなければならない.Fortson (53--54) によると,印欧祖語の軟口蓋閉鎖音には調音点により3系列が区別されていたとされる.無声音 k でいえば,plain *k, labiovelar *kw, palatal * の3系列である.この3系列は,後のほとんどの印欧諸語において2系列へ再編成された.再編成には2通りあり,*

の3系列である.この3系列は,後のほとんどの印欧諸語において2系列へ再編成された.再編成には2通りあり,* が *k へ吸収された場合(centum 系)と,*kw が *k へ吸収された場合(satem 系)とがあった.結果として,前者では k, g, gh に対して kw, gw, gwh が,後者では k, g, gh に対して

が *k へ吸収された場合(centum 系)と,*kw が *k へ吸収された場合(satem 系)とがあった.結果として,前者では k, g, gh に対して kw, gw, gwh が,後者では k, g, gh に対して  ,

,  ,

,  h が区別されたことになる.PIE *

h が区別されたことになる.PIE * に注目すれば,前者の再編成では典型的に k へ吸収されたが,後者の再編成では典型的に破擦音 /ʦ, ʧ/ や摩擦音 /s, ʃ/ へ変化した.こうして,「百」を表わす PIE

に注目すれば,前者の再編成では典型的に k へ吸収されたが,後者の再編成では典型的に破擦音 /ʦ, ʧ/ や摩擦音 /s, ʃ/ へ変化した.こうして,「百」を表わす PIE  は,諸言語で centum 系か satem 系へと分化していったのである.k を代表として,再編成の様子を図式化すると以下のようになる.

は,諸言語で centum 系か satem 系へと分化していったのである.k を代表として,再編成の様子を図式化すると以下のようになる.

この2分法は全般的に見れば,非常にうまく印欧諸語の地理的な東西差を説明することができる.centum グループの語派 (Greek, Italic, Celtic, Germanic) は地理的に西に分布しており,satem グループの語派 (Indo-Iranian, Armenian, Balto-Slavic) は東に分布している.しかし,20世紀になって発見された Tocharian は印欧語の分布としては極東に位置するにもかかわらず,plain, labiovelar, palatal の3系列が保たれており,強いていえば centum 系の言語である.同様に,Anatolia 語派の Luvian にも3系列の区別が認められる.また,Balto-Slavic の諸語は一般的に satem 系とされるが,語によっては centum 系の子音を示すものも多い.Albanian は satem 系の言語だが,centum 系諸言語の地域に囲まれているという不可解な事実もある.

このような事実を見ると,印欧祖語の軟口蓋閉鎖音系列の歴史的な変化は,少なくとも部分的には,独立して生じたのではないかという可能性が濃厚になってくる.現在では,centum と satem による2分法は,かつてのように,印欧諸語の絶対的な区分とはみなされなくなってきている.とはいっても,便利な区分には違いなく,今後も言及され続けてゆくだろう.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-06-17 Sun

■ #1147. 印欧諸語の音韻対応表 [indo-european][phonetics][grimms_law]

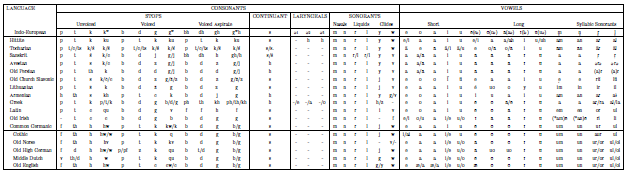

印欧諸語(主要な古語)の音韻対応の一覧表があると便利だと思い,Watkins (146--47) の表を再現してみた.語頭音節の最初の子音と母音についての対応表であり,あくまで簡便なものである.なお,Germanic 諸語については mutation は考慮されていない.

横長の表なので,以下の縮小画像をクリックして,PDF版で拡大しながらご覧ください.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

2012-06-11 Mon

■ #1141. なぜ mama と papa なのか? (2) [phonetics][consonant][vowel]

昨日の記事[2012-06-10-1]の続編.Jespersen の唱えた説や,そこで言及されているかつての諸説を,いずれも「俗説」として退けたのは,プラーグ学派 (The Prague School) の領袖 Roman Jakobson (1896--1982) である.Jakobson には,この問題に理論的に迫った論考がある.Murdock の通言語的な mama, papa 語の調査結果に基づいて,次のように考察している.

(1) Murdock が諸言語から集めた母親と父親を表わす1072種類の語の音声の分布を統計的に分析したところ,子音連続を含むものは全体の1.1%ほどであり,母音単独のものはほとんどなかった.つまり,父母両語について,単子音と母音の組み合わせが圧倒的だった (540) .

(2) 子音については,調音様式としては閉鎖音と鼻音が合わせて85%を占め,調音点としては,唇音と歯音が合わせて76%を占めた.とりわけ子音性の高い閉鎖唇音が高い割合を示していることになる (540) .

(3) 母音については,正確な割合は出せないが,すぐれて母音的な /a/ が際立っていることは確かである."the optimal consonant" と "the optimal vowel" との組み合わせが多いことは,幼児の言語獲得の観点からも理に適っている (540--41) .

(4) 子音と母音の組み合わせの順序について,例えば /am/ ではなく /ma/ であるのはなぜか.というのは,喃語期の発音では,開いた口を閉じるという /am/ の順序のほうが自然だからだ.しかし,子音の音素を弁別する段には,幼児は子音から母音へのわたりにヒントを求め,徐々に子音+母音の音連鎖に馴染んでゆく./ma/ や /pa/ などの音節構造は,この過程の反映ではないか (541) .

(5) 歯子音と硬口蓋子音のあとでは口蓋母音が続きやすく(例「ちち」),唇子音と軟口蓋子音のあとでは続きにくい(例「はは」).この母音の差異は調音点の同化によるものであり,そこに音素としての区別が確立していることを必ずしも意味するものではない.有意味な音素上の区別は,子音にこそある (541) .

(6) mama, papa などの同じ音節の繰り返し (reduplication) は,その音節が喃語としての偶然の産物ではなく,意味のある単位であることを表わすという点で,幼児の言語獲得にあたっては義務的ですらある (542) .

そして,きわめつけは,なぜ母親を表わす語が /m/ を始めとする鼻子音を伴いやすいかを説明するくだりである.従来の様々な「俗説」を退けながら,Jakobson は哺乳に際して口腔が塞がるために鼻音を伴わざるをえないという驚くべき説を提唱している.なるほど,口腔が塞がった状態で声を発しようとすれば,ハミングにならざるをえない.こうした /m/ などの鼻音が,定常的に母乳,食物,そしてすべての望みをかなえてくれる母親と結びついてゆくのではないか.そして,その存在と対置される父親が,/m/ の弁別素性 [nasal] を逆転させた /p/ などの子音と結びつけられることになるのではないか (542--44) .

感心することが2点.1つは,これだけよく理屈づけたということ.もう1つは,弁別素性で説明をくくる辺り,いかにも Jakobson 的だということ.切り口が鮮やか.

(後記 2013/03/28(Thu):中央大学の増田桂子氏による最初の一語―なぜ母親は「ママ」,父親は「パパ」なのか―も参照.)

・ Jakobson, Roman. "Why 'Mama' and 'Papa'?" Phonological Studies. 2nd ed. Vol. 1 of Roman Jakobson Selected Writings. The Hague and Paris: Mouton, 1971. 538--45.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2012-06-10 Sun

■ #1140. なぜ mama と papa なのか? (1) [phonetics][consonant][phonaesthesia]

[2012-06-06-1]の記事「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」で,(3) 言語普遍性 (language universals) の1例として,「非常に多くの言語で,母親を表わす語に ma, ba, da, ta が現われるのも,偶然の一致とは考えられず,何らかの言語普遍性が関与しているとされる」と述べたが,なぜ言語を超えて普遍的なのかの合理的な説明には触れなかった.母親が mama で,父親が papa なのはなぜか.

様々な説が提案されてきた.かつてよく唱えられたのは,英語の papa や mam(m)a や,ドイツ語,デンマーク語,イタリア語等々の対応語は,いずれもフランス語からの借用であるという説である.しかし,現代のヨーロッパの諸言語のみならず,古代ギリシア語にも,そして世界中の言語にも類例がみられることから,フランス語借用説を受け入れるわけにはいかない.確かに,特に17世紀にヨーロッパに広まっていたフランス文化の流行が,ヨーロッパの近隣の言語において papa や mam(m)a などの使用を促したということはあったかもしれない.しかし,これらの語の発生は,通言語的に独立したものであると考えるべきだろう (Jespersen, VIII. 8 (p. 159)) .

また,父母を表わすそれぞれの語は,幼児による創出ではなく,他の語彙と同様に,世代から世代へと受け継がれているにすぎないとした研究者もいた.だが,Jespersen (VIII. 8 (p. 160)) も切り捨てているように,多くの言語で類似した子音をもつこれらの語が確認されることから,この説も受け入れがたい.

では,papa と mama の独立発生を前提とすると,それはどのように合理的に説明されるだろうか.phonaesthesia の観点から,m 音節は求心的かつ情緒的であり,p 音節は遠心的かつ意志的であり,それぞれ母と父のイメージに適合するという説が唱えられたことがある.しかし,広く知られるようになったのは, Jespersen (VIII. 8 (p. 154)) の唱えるような,次の説である.

In the nurseries of all counties a little comedy has in all ages been played---the baby lies and babbles his 'mamama' or 'amama' or 'papapa' or 'apapa' or 'bababa' or 'ababab' without associating the slightest meaning with his mouth-games, and his grown-up friends, in their joy over the precocious child, assign to these syllables a rational sense, accustomed as they are themselves to the fact of an uttered sound having a content, a thought, an idea, corresponding to it.

幼児が何気なく発したいまだ言語的意味をもたない音のつながりを,親が自分を指示しているものと勘違いする,という説である.幼児による言語習得の研究の知見からも支持される説であり説得力はあるが,半ば普遍的に母が /m/ で父が /p/ に対応するのはなぜなのか,その説明が与えられていない.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2012-06-09 Sat

■ #1139. 2項イディオムの順序を決める音声的な条件 (2) [phonetics][syllable][binomial][idiom][prosody][alliteration][phonaesthesia]

昨日の記事[2012-06-08-1]に続いて,binomial (2項イディオム)の構成要素の順序と音声的条件の話題.昨日は「1音節語 and 第1音節に強勢のある2音節語」という構成の binomial が多く存在することを見た.この著しい傾向の背景には,強弱強弱のリズムに適合するということもあるが,Bolinger の指摘するように,「短い語 and 長い語」という一般的な順序にも符合するという要因がある.もっとも典型的な長短の差異は2要素の音節数の違いということだが,音節数が同じ(単音節の)場合には,長短の差異は音価の持続性や聞こえ度の違いとしてとらえることができる.Bolinger の表現でいえば,"openness and sonorousness" (40) の違いである.

分節音を "open and sonorous" 度の高いほうから低いほうへと分類すると,(1) 母音,(2) 有声持続音,(3) 有声閉鎖音・破擦音,(4) 無声持続音,(5) 無声閉鎖音・破擦音,となる.この観点から「短い語 and 長い語」を言い換えれば,「openness and sonorousness の低い語 and 高い語」ということになろう.Bolinger (40--44) は,現実には存在しない語により binomial 形容詞をでっちあげ,構成要素の順序を替えて,英語母語話者の被験者にどちらが自然かを選ばせた."He lives in a plap and plam house." vs "He lives in a plam and plap house." のごとくである.結果は,統計的に必ずしも著しいものではなかったが,ある程度の傾向は見られたという.

でっちあげた binomial による実験以上に興味深く感じたのは,p. 40 の注記に挙げられていた一連の頭韻表現である(関連して,[2011-11-26-1]の記事「#943. 頭韻の歴史と役割」を参照).flimflam, tick-tock, rick-rack, shilly-shally, mishmash, fiddle-faddle, riffraff, seesaw, knickknack. ここでは,2要素の並びは,それぞれの母音の聞こえ度が「低いもの+高いもの」の順序になっている.この順序については,phonaesthesia の観点から,心理的に「近いもの+遠いもの」とも説明できるかもしれない (see ##207,242,243) .

音節数,リズム,聞こえ度,頭韻,phonaesthesia 等々,binomial という小宇宙には英語の音の不思議がたくさん詰まっているようだ.

・ Bolinger, D. L. "Binomials and Pitch Accent." Lingua (11): 34--44.

2012-06-08 Fri

■ #1138. 2項イディオムの順序を決める音声的な条件 (1) [phonetics][stress][binomial][idiom][prosody]

同じ形態類の2語から成る表現を (2項イディオム)と呼ぶ.##953,954,955 の記事では,押韻に着目して数々の binomial を紹介した.binomial は "A and B" のように典型的に等位接続詞で結ばれるが,構成要素の順序はたいてい固定している.必ずしもイディオムとして固定していない場合にも,傾向として好まれる順序というものがある.なぜある場合には "A and B" が好まれ,別の場合には "D and C" が好まれるのだろうか.音節数や音価など,特に音声的な条件というものがあるのだろうか.

Bolinger は,現代英語の傾向として「短い語 and 長い語」の順序が好まれることを指摘している.この長短の差は,典型的に音節数の違いとして現われる.その典型は「1音節語 and 第1音節に強勢のある2音節語」である.名詞を修飾する形容詞の例をいくつか挙げれば,a bows-and-arrows project, cold and obvious fact, drum-and-bugle corps, floor-to-ceiling window, fresh and frisky pups, furred and feathered creatures, a red and yellow river, strong and bitter political factor, up-and-coming writer などがある (Bolinger 36) .他にも例はたくさんある.

black and sooty, blue and silver, bright and rosy, bright and shiny, bruised and battered, cheap and nasty, cloak and dagger, drawn and quartered, fast and furious, fat and fulsome, fat and sassy, fine and dandy, fine and fancy, free and easy, full and equal, gay and laughing, grim and weary, hale and hearty, high and handsome, high and mighty, hot and bothered, hot and healthy, hot and heavy, hot and spicy, lean and lanky, long and lazy, low and lonely, married or widowed, plain and fancy, poor but honest, pure and simple, rough and ready, rough and tumble, slick and slimy, slow and steady, straight and narrow, strong and stormy, tried and tested, true and trusty, warm and winning, wild and woolly

一覧してすぐにわかるが,いずれの binomial も強弱強弱の心地よいリズムとなる.もちろん tattered and torn, peaches and cream, merry and wise, open and shut, early and later などのように,強弱弱強となる binomial もあるにはあるが,例外的と考えてよさそうだ.

この「1音節語 and 第1音節に強勢のある2音節語」という順序の傾向について,Bolinger (36--40) は母語話者の実験によっても確認をとっている.イディオムというほどまでには固定されていない2項について,"A and B" と "B and A" の並びを両方示して,どちらがより自然かを母語話者に選ばせるという実験である.いくつかの条件で実験を施したが,傾向は明らかだった.binomial において,prosody の果たしている役割は大きい.

・ Bolinger, D. L. "Binomials and Pitch Accent." Lingua (11): 34--44.

2012-05-22 Tue

■ #1121. Grimm's Law はなぜ生じたか? [grimms_law][consonant][phonetics][germanic][sgcs][substratum_theory][causation]

標題の問題は,[2011-02-06-1]の記事「#650. アルメニア語とグリムの法則」で取り上げたが,そこで解説した基層言語影響説 (substratum theory) に対しては異論もある.今回は Grimm's Law の原因,より一般的にはゲルマン諸語に見られる子音推移の原因についての他説を紹介したい.

substratum theory に先だって提案されていた古典的な説によれば,ゲルマン語派に特徴的な子音推移は,主として山がちの地帯で生じており,山地の気候が強い帯気の調音を促すものとされた.この説は1901年に Meyer-Benfey によって主張されたものであり (Collitz 180) ,問題の推移が本質的に aspiration の程度の変化であると考えていた Grimm にとっても親しみやすかったかもしれない.

その後,1910年代に,Feist や Kauffmann などにより,"ethnological grounds" の仮説,すなわち現在でいう基層言語影響説が唱えられ出した (Collitz 181) .[2011-09-01-1]の記事「#857. ゲルマン語族の最大の特徴」で触れた通り,Meillet もその名著のなかで同仮説を支持している.

一方,Collitz は2つの説を批判している.まず,基層言語影響説を採らない理由としては,基層言語に,ゲルマン子音推移後の対応する子音がすべて先に揃っていたと仮定するのは難があることを挙げている.そうでないとすれば,基層言語が aspiration の程度についてある種の循環傾向をもっていたと考える必要があり,その循環傾向はなぜあるのかという問題に舞い戻ってくることになる.基層言語影響説は,問題の本質に触れていないというわけである (181--82) .

Collitz はどちらかといえば山地帯気説を支持している.というのは,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) の地理的な分布を観察すると,アルプス,南ドイツ,中央ドイツ,北ドイツと北進するにつれて推移の完遂度が低くなっているという事実があるからだ.また,Meyer-Benfey が述べているように,同様の子音推移を経た Armenian やアフリカ Bantu 諸語でも,その舞台は山地に限定されていたという共通点もある.

しかし,Collitz は山地の帯気傾向のみが原因であるとは考えていない.第3の説とでもいうべきものとして,aspiration を減じる方向への一般的な調音傾向を土台としながらも,様々な方向への変化を可能ならしめる言語における "fashion" の働きが関与しているという説を提案している (183) .調音を緩めて "increased refinement" を得ようとするのが通常の発達だが,"fashion" の働きが関与すれば,その限りではなく,調音を強める方向の発達もあり得る,とするものだ.

. . . the phenomena generally designated by the term of Grimm's Law are plainly the outcome of a tendency towards vigorous articulation, the impression of vigor being effected partly by using an abundant amount of breath, partly by adding to the muscular effort. . . . It will readily be seen that, while the mountain climate may favor the tendency toward energetic articulation, it cannot be maintained that either one of the two modes of articulation is dependent exclusively on climatic conditions. (183)

しかし,fashion 説を認めとにしても,ある fashion がなぜその時その場所で生じたのかを探るのが,原因論ではないか.言語変化の原因を fashion や気まぐれに求める議論は古くよりあるが,これを採用すると常に議論はそこで止まってしまう.もう一歩先に進めないものか.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-05-21 Mon

■ #1120. Collitz による Grimm's Law の再解釈 [grimms_law][verners_law][sgcs][consonant][phonetics][germanic][aspiration]

昨日の記事「#1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由」 ([2012-05-20-1]) で,Grimm's Law が法則と呼ばれる所以を Collitz に拠って示した.Collitz は Grimm の成果を賞賛してはいるが,Grimm's Law の問題点をも指摘している.Grimm's Law と,その音韻変化を延長させたとされる Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) とを合わせて考えると,media, tenuis, aspirate がこの順序で,一定の間隔を保ちながら循環するという図式は,必ずしも守られていないことがわかる.確かに,Grimm's Law に関連する Verner's Law なり,他のゲルマン諸語や方言における子音変化なりを見比べると,子音変化が循環する速度や角度は,それぞれのケースでまちまちである.むしろ,遅延があり,複雑で,むらのある循環変化ととらえるほうが自然ではないか.

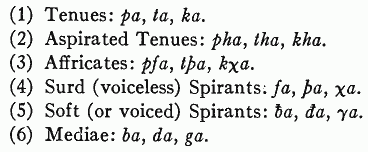

Collitz (178) は,この問題を解決するために,media, tenuis, aspirate の3種のほかに,中間段階の子音を3種加え,循環の輪をきめ細かにつないだ.

さらに,Collitz (178--80) は,定説とされている印欧祖語の有声帯気音系列を,Prokosch の唱える通り,(4) の無声摩擦音系列とみるべきではないかという説を主張している.

従来の循環モデルでは p → f, b → p, bh → b のそれぞれの音韻変化については理解できたが,次のラウンドを始める際の鍵となる f と bh との関係が必ずしも明らかでなかった.しかし,Collitz 説のように後者を排除すれば,この問題はなくなる.Collitz の議論は高度に専門的であり,私には正確に評価することができないが,少なくとも,6段階を設定し,循環の速度が一定でないと仮定することによって,Grimm's Law や関連する音韻変化の見通しはよくなるように思われる.

ゲルマン諸語や方言の阻害音系列の音韻変化には,確かに一定の方向そして循環する性質がある.しかし,Grimm's Law, Verner's Law, Second Germanic Consonant Shift などの各々の推移について,その循環の速度や角度,すなわち6段階のどこで停止するかは異なる.循環パターンには様々な組み合わせがありえ,Grimm's Law もそのうちの1つを表わしたものとして解釈できるだろう.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-05-20 Sun

■ #1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由 [grimms_law][verners_law][history_of_linguistics][consonant][phonetics][germanic][aspiration][sgcs]

Grimm's Law(グリムの法則)は,その発見者であるドイツの比較言語学者 Jakob Grimm (1785--1863) にちなんだ名称である.Grimm は,主著 Deutsche Grammatik 第1巻の第2版 (1822) でゲルマン諸語の子音と印欧諸語の対応する子音との音韻関係を確認し,それが後に法則の名で呼ばれるようになった.

しかし,言語学史ではよく知られているとおり,Grimm's Law が唱える同じ音韻変化は,デンマークの言語学者 Rasmus Rask (1787--1832) によって,すでに1818年に Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse のなかで示されていた.フィン・ウゴル語族 (Finno-Ugric) や古いアイスランド語 (Old Icelandic) など多くの言語に通じていた Rask は,印欧祖語という可能性こそ抱いていなかったが,言語研究に歴史的基準を適用すべきことを強く主張しており,しばしば通時的言語学の創始者ともみなされている.

それにもかかわらず,法則の名前が Grimm に与えられることになったのはなぜか.Collitz (175) によれば,Grimm による同音韻変化のとらえ方が3つの点で体系的だったからだという.以下,"media" は有声破裂音,"tenuis" は無声破裂音,"aspirate" は帯気音をそれぞれ表わす.

(1) the second or High German shifting proceeds in general on the same lines as the first or common Germanic shifting;

(2) one and the same general formula is applicable to the various sets of consonants, whether they be labials or dentals or gutturals;

(3) the shifting proves to imply a fixed sequence of the principal forms of the shifting, based on the arrangement of the three classes of consonants involved in the order of media, tenuis, aspirate.

つまり,同音韻変化が,単発に独立して生じた現象ではなく,調音音声学的に一貫した性質をもち,決まった順序をもち,別の変化にも繰り返しみられる原理を内包していることを,Grimm は明示したのである.[2009-08-08-1]の記事「#103. グリムの法則とは何か」で示した2つの図で表わされる内容は,確かに法則の名にふさわしい.

Grimm's Law (1822) が公表されて以来,その部分的な不規則性は気付かれており,Grimm の没年である1863年には Hermann Grassmann が論考するなどしているが,最終的には1875年に Karl Verner (1846--96) による Verner's Law ([2009-08-09-1]) が提起されることによって,不規則性が解消された.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-04-25 Wed

■ #1094. <o> の綴字で /u/ の母音を表わす例 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][phonetics][scribe][paleography][centralisation][minim]

英語の綴字と発音の関係には1対1ならぬ多対多の対応例が無数にあるが,<o> の綴字で [u] の母音を表わす例はないのかという質問が院生より出された.その場ですぐに思いつく例はなかったが,これは思いつきを待つというよりは,考えるべき,調べるべき問題である.考えるべきというのは,絞り込みをかける方法がいくつかありそうだからだ.まず,現代英語で奥舌高母音 /ʊ/ は最も頻度が低い短母音である([2012-02-13-1]の記事を参照).これで,例となる単語の絶対数は少なそうだという予測が立つ.

次に,この母音をもつ単語を思い浮かべてみる.すぐに挙がってくるのは push, put, pull などの <u> をもつグループと,book, foot, look などの <oo> をもつグループである.前者は古英語 /ʊ/ = <u> の関係が現代英語まで連綿と継承されてきた例である.この母音は一般的には1600年くらいまでに中舌化を経て,現代英語へ続く /ʌ/ を出力したが,主に唇音と /l/ や /ʃ/ に挟まれた環境では,上の例のように中舌化を経なかった.「唇音に後続する環境」をヒントに,標題の質問に対応するような例外がないだろうかと考えてみると,1つ思いつくことができた.古英語 wulf に由来する wolf の母音(字)である.前者は,綴字で縦棒 (minim) の連続する環境を避けるために <u> を <o> へ書き換えたという中英語の一般的な綴字習慣でうまく説明される例である.w を <uu> と綴る書記習慣では,wolf は <uuulf> として実現されてしまい,ひどく読みにくい.そこで,せめて <uuolf> として紛らわしさを減じた,ということである (Upward and Davidson 59) .この <u> を <o> で代用する習慣については,[2009-12-06-1]の記事「#223. woman の発音と綴字」や[2009-07-27-1]の記事「#91. なぜ一人称単数代名詞 I は大文字で書くか」でも取り上げた.とここまで書いて,woman の第1母音(字)も標題の質問に対するもう1つの答えであることに気づいた.

続いて,<oo> をもつグループを考えてみよう.このグループが示唆する音韻史は,/oː/ → (大母音推移) → /uː/ → (短化) → /ʊ/ という変化である.この音韻変化をたどりながらも綴字のほうは典型的な <oo> に落ち着かず,<o> を取っているような例を探せばよいことになるが,古英語 bōsm に由来する bosom の第1母音(字)がこれに相当する(中尾,p. 111).第2音節の母音は挿入によるものだが,第1音節の母音の変化は <oo> のグループと歴史をともにしている.

他には,to の弱化した発音の1つとして /tʊ/ がある.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2012-04-11 Wed

■ #1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか? [numeral][adjective][inflection][oe][phonetics][assimilation][analogy][sobokunagimon][shocc]

標題は,先日素朴な疑問への投稿に寄せられた質問.基数詞 five に対して序数詞 fifth であるのはなぜか.基数詞 twelve に対して序数詞 twelfth であるのはなぜか,というのも同じ問題である.

今回の疑問のように「基本形 A に対して,関連する A' が不規則形を帯びているのはなぜか」というタイプの問題は少なくないが,問題提起を逆さに見るほうが歴史的事実に対して忠実であるということが,しばしばある.今回のケースで言えば,「 /v/ をもつ基数詞 five に対して,関連する序数詞が不規則な /f/ をもつ fifth となっているのはなぜか」ではなく「 /f/ をもつ序数詞 fifth に対して,関連する基数詞が不規則な /v/ をもつ five となっているのはなぜか」と考えるべき問題である.歴史的には fifth の /f/ は自然であり,five の /v/ こそが説明を要する問題なの である.

古英語に遡ると,基数詞「5」は fīf であり,基数詞「12」は twelf だった.綴字に示されている通り,語尾は無声音の [f] である(cf. 現代ドイツ語の fünf, zwölf).古英語で序数詞を作る接尾辞は -(o)þa だったが,この摩擦子音は [f] の後では破裂音 [t] として実現され,古英語での対応する序数詞は fīfta, twelfta として現われた.中英語以降に,他の序数詞との類推 (analogy) により t が th に置き換えられ,現代英語の fifth, twelfth が生まれた.

もう1つ説明を加えるべきは,古英語で「5番目の」は fīfta と長母音を示したが,現在では短母音を示すことだ.これは,語末に2子音が後続する環境で直前の長母音が短化するという,中英語にかけて生じた一般的な音韻変化の結果である.同じ音韻変化を経た語を含むペアをいくつか示そう.現代英語ではたいてい母音の音価が交替する.([2009-05-14-1]の記事「#16. 接尾辞-th をもつ抽象名詞のもとになった動詞・形容詞は?」も参照.)

・ feel -- felt

・ keep -- kept

・ sleep -- slept

・ broad -- breadth

・ deep -- depth

・ foul -- filth

・ weal -- wealth

・ wide -- width

fifth については,このように接尾辞の子音の声や語幹の母音の量に関して多少の変化があったが,語幹の第2子音としては古英語以来一貫して無声の /f/ が継承されてきており,古英語の基数詞 fīf からの直系の子孫といってよいだろう.

では,次に本質的な問題.古英語の基数詞 fīf の語末子音が有声の /v/ となったのはなぜか.現代英語でもそうだが,基数詞は「5」のように単独で名詞的に用いられる場合と「5つの」のように形容詞的に用いられる場合がある.古英語では,形容詞としての基数詞は,他の通常の形容詞と同様に,関係する名詞の性・数・格・定不定などの文法カテゴリーに従って特定の屈折語尾をとった.fīf は,当然ながら,数のカテゴリーに関して複数としての屈折語尾をとったが,それは典型的には -e 語尾だった(他の語尾も,結局,中英語までには -e へ収斂した).古英語では,原則として有声音に挟まれた無声摩擦音は声の同化 (assimilation) により有声化したので,fīfeの第2子音は <f> と綴られていても [v] と発音された.そして,やがてこの有声音をもつ形態が,無声音をもつ形態を置き換え,基本形とみなされるようになった.twelve についても同様の事情である.実際には,基数詞の屈折の条件は一般の形容詞よりも複雑であり,なぜ [v] をもつ屈折形のほうが優勢となり,基本形と認識されるようになったのかは,別に説明すべき問題として残る.

数詞のなかでは,たまたま five / fifth と twelve / twelfth のみが上記の音韻変化の条件に合致したために,結果として「不規則」に見え,変わり者として目立っている.しかし,共時的には不規則と見られる現象も,通時的には,かなりの程度規則的な変化の結果であることがわかってくる.規則的な音韻変化が不規則な出力を与えるというのは矛盾しているようだが,言語にはしばしば観察されることである.また,不規則な形態変化が規則的な出力を与える(例えば類推作用)というのもまた,言語にはしばしば観察されるのである.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow