2014-08-31 Sun

■ #1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意 [honorific][title][address_term][politeness][euphemism][rhetoric][metonymy][personal_pronoun][bible][t/v_distinction]

標記の日本語表現と英語表現は,それぞれ天皇と国王を指示する呼称であり至高の敬意を表わす.いずれの表現にも politeness や euphemism の戦略が複数埋め込まれており,よくぞここまで工夫したと思わせる語句となっている.

「陛下」は元来宮殿に上る階段の下を指した.そこには取次の近臣がおり,その近臣を経由して,伝達事項が天皇の上聞に達することになっていた.本来は場所を表わす語句によりそこにいる取次を間接的に指示し,さらにその取次を指示することにより上にいる天皇を間接的に指示するのだから,2重の換喩 (metonymy) であり,ポライトネスを著しく意識した婉曲表現でもある.「敬して遠ざく」の極致だろう.また,「下」は反意語「上」を否応なしに想起させ,天皇の至上性を暗示する点で,緩叙法 (litotes) の効果をも併せもつ.表現としては中国で天子の敬称として用いていたものが日本にも伝わったものであり,古くは天皇にはむしろ類義語「殿下」の称号が付された.明治以降,皇室典範の規程により,天皇と三后には「陛下」,三后以外の皇族には「殿下」と使い分けが定められ,今に至っている.

英語の Your Majesty も,ポライトネス戦略の点からは「陛下」に負けていない.まず,「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]) でみたように,Your そのものが敬意を含んでいる (cf. t/v_distinction) .次に,Majesty はそれ自身の意味として至高の美徳を表わしている.加えて,その至高の美徳という抽象的な性質によって,具体的な王を間接的に指示している.ここには,換喩による間接性と婉曲性が感じられる.なお,抽象的な性質によって具体的な人や物を指す例は,She is our last hope., His latest novel is a complete failure., Our daughter is a great pride and joy to us. のような表現にも見ることができ,換喩として一般的なものである (cf. Stern 319--20) .

なお,Majesty のこの用法の初出は,OED によると,14世紀後半である.

a1387. J. Trevisa tr. R. Higden Polychron. (St. John's Cambr.) (1872) IV. 9 (MED), Whanne Alisaundre..wente toward his owne contray, þe messangers..of Affrica, of Spayne, and of Italy come in to Babilon to ȝilde hem to his lordschipe and mageste [L. ejus ditioni].

しかし,君主の敬称として定着したのは17世紀のことであり,それ以前には Henry III や Queen Elizabeth I が Your Grace や Your Highness と呼ばれるなど,諸形が交替した.James I に捧げられた The Authorised Version (The King James Version [KJV]) では,Your Highness と Your Majesty がともに用いられている.

「陛下」,Your Majesty,そして関連するいくつかの表現は,それぞれ異なるポライトネス・ストラテジーによってではあるが,最高度の敬意を表わすために作り出された感心するほど巧みな造語である.敬礼!

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-08-01 Fri

■ #1922. singular they を取り締まる規範文法 (3) [singular_they][prescriptive_grammar][gender][number][personal_pronoun][language_myth]

一昨日 ([2014-07-30-1]) ,昨日 ([2014-07-31-1]) と続いての話題.口語において中英語期より普通に用いられてきた不定一般人称に対する singular they は,18世紀の規範文法の隆盛に従って,公に非難されるようになった.しかし,すでに早く16世紀より,性を問わない he の用法を妥当とする考え方は芽生えていた.Bodine (134) によると,T. Wilson は1553年の Arte of rhetorique で男性形を優勢とする見解を明示している.

Some will set the Carte before the horse, as thus. My mother and my father are both at home, even as thoughe the good man of the house ware no breaches, or that the graye Mare were the better Horse. And what thoughe it often so happeneth (God wotte the more pitte) yet in speaking at the leaste, let us kepe a natural order, and set the man before the woman for maners Sake. (1560 ed.: 189)

同様に,Bodine (134) によると,7世紀には J. Pool が English accidence (1646: 21) で同様の見解を示している.

The Relative agrees with the Antecedent in gender, number, and person. . . The Relative shall agree in gender with the Antecedent of the more worthy gender: as, the King and the Queen whom I honor. The Masculine gender is more worthy than the Feminine.

しかし,Bodine (135) は,不定一般人称の he の本格的な擁護の事例として最初期のものは Kirby の A new English grammar (1746) であると見ている.Kirby は88の統語規則を規範として掲げたが,その Rule 21 が問題の箇所である.

The masculine Person answers to the general Name, which comprehends both Male and Female; as Any Person, who knows what he says. (117)

以降,この見解は広く喧伝されることになる.L. Murray の English grammar (1795) をはじめとする後の規範文法家たちはこぞって he を支持し,they をこき下ろしてきた.その潮流の絶頂が,Act of Parliament (1850) だろう.これは,he or she を he で置き換えるべしとした法的な言及である.

さて,Kirby の Rule 21 に続く Rule 22 は,性ではなく数の問題を扱っているが,今回の議論とも関わってくるので紹介しておく.これは一般不定人称において単数と複数はお互いに交換することができるというルールであり,例えば "The Life of Man" と "The Lives of Men" は同値であるとするものだ.しかし,Bodine (136) は,Kirby の Rule 21, 22 や Act of Parliament には議論上の欠陥があると指摘する.

Thus, the 1850 Act of Parliament and Kirby's Rules 21-2 manifest their underlying androcentric values and world-view in two ways. First, linguistically analogous phenomena (number and gender) are handled very differently (singular or plural as generic vs. masculine only as generic). Second, the precept just being established is itself violated in not allowing singular 'they', since if the plural 'shall be deemed and taken' to include the singular, then surely 'they' includes 'she' and 'he' and 'she or he'.

これは,昨日の記事 ([2014-07-31-1]) で取り上げた議論にも通じる.不定一般人称の he の用法とは,近代という時代によって作られ,守られてきた一種の神話であるといってもよいかもしれない.

・ Bodine, Ann. "Androcentrism in Prescriptive Grammar: Singular 'they', Sex-Indefinite 'he,' and 'he or she'." Language in Society 4 (1975): 129--46.

2014-07-31 Thu

■ #1921. singular they を取り締まる規範文法 (2) [singular_they][prescriptive_grammar][gender][number][personal_pronoun][political_correctness][t/v_distinction]

昨日の記事「#1920. singular they を取り締まる規範文法 (1)」 ([2014-07-30-1]) に引き続いての話題.singular they を巡る議論は様々あるが,実際にはこれは文法的な問題である以上に性に関する社会的な問題であると考える理由がある.このことを理解するためには,英語で不定一般人称を既存の人称代名詞で表現しようとする際に,性と数に関わる問題が生じざるを得ないことを了解しておく必要がある.

「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」 ([2010-01-27-1]) や「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) でもいくつか例文を示したが,"If anyone is interested in this blog, ( ) can always contact me." のような文において,if 節の主語 anyone を照応する人称代名詞を括弧の箇所に補おうとすると,英語では既存の人称代名詞として he, she, he or she, they のいずれかが候補となる.しかし,いずれも性あるいは数の一致に関する問題が生じ,完璧な解決策はない.単数人称代名詞 he あるいは she にすると,単数 anyone との照応にはふさわしいが,不定であるはずの性に,男性あるいは女性のいずれかを割り当ててしまうことになり,性の問題が残る.he or she (あるいは s/he などの類似表現)は性と数の両方の問題を解決できるが,不自然でぎこちない表現とならざるをえない.一方,they は男性か女性かを明示しない点で有利だが,一方で数の不一致という問題が残る.つまり,he と she は性の問題を残し,he or she は表現としてのぎこちなさの問題を残し,they は数の問題を残す.

だが,性か数のいずれかを尊重すれば他方が犠牲にならざるを得ない状況下で,どちらの選択肢を採用するかという問題が生じる.はたして,どちらの解決策も同じ程度に妥当と考えられるだろうか.一見すると両解決策の質は同じように見えるが,実は重要な差異がある.数は社会性を帯びていないが,性は社会性を帯びているということだ (cf. social gender) .単数と複数の区別は原則として指示対象のモノ関する属性であり,自然で論理的な区別である.単数を複数で置き換えようが,複数を単数で置き換えようが,特に社会的な影響はない(数の犠牲ということでいえば,元来の thou の領域に ye/you が侵入してきた T/V distinction の事例も参照されたい).ところが,性は原則として指示対象のヒトの属性であり,男性を女性で代表させたり,女性を男性で代表させたりすることには,社会的な不均衡や不平等が含意される.Bodine (133) のいうように,"the two [number and sex] . . . are not socially analogous, since number lacks social significance" である.

不定一般人称を he で代表させるということは,(1) 社会性を含意しない数よりも社会性を含意する性を標示することをあえて選び,(2) その際に女性形でなく男性形をあえて選ぶ,という2つの意図的な選択の結果としてしかありえない.18世紀以来の規範文法家は,この2つの「あえて」を冒し,he の使用を公然と推挙してきたのである.逆に,口語において歴史上普通に行われていた不定一般人称を they で代表させるやり方は,(1) 社会性を含意しない数の厳密な区別を犠牲にし,(1) 社会性を含意する性を標示しないことを選んだ結果である.どちらの解決法が社会的により無難であるかは明らかだろう.

he or she がぎこちないという問題については,確かにぎこちないかもしれないが,対応する数の範疇についても同じくらいぎこちない表現として one or more や person or persons などがあり,これらは普通に使用されている.したがって,he or she だけを取りあげて「ぎこちない」と評するのは妥当ではない.

英語話者は,民衆の知恵として,より無難な解決法 (= singular they) を選択してきた.一方,規範文法家は,あまりに人工的,意図的,不自然なやり方 (he) に訴えてきたのである.

・ Bodine, Ann. "Androcentrism in Prescriptive Grammar: Singular 'they', Sex-Indefinite 'he,' and 'he or she'." Language in Society 4 (1975): 129--46.

2014-07-30 Wed

■ #1920. singular they を取り締まる規範文法 (1) [singular_they][prescriptive_grammar][gender][number][personal_pronoun][paradigm]

伝統的に規範文法によって忌避されてきた singular they が,近年,市民権を得てきたことについて,「#275. 現代英語の三人称単数共性代名詞」 ([2010-01-27-1]),「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]),またその他 singular_they の記事で触れてきた.英語史的には,singular they の使用は近代以前から確認されており,18世紀の規範文法家によって非難されたものの,その影響の及ばない非標準的な変種や口語においては,現在に至るまで連綿と使用され続けてきた.要するに,非規範的な変種に関する限り,singular they を巡る状況は,この500年以上の間,何も変わっていないのである.この変化のない平穏な歴史の最後の200年ほどに,singular they を取り締まる規範文法が現われたが,ここ数十年の間にその介入の勢いがようやく弱まってきた,という歴史である.Bodine (131) 曰く,

. . . despite almost two centuries of vigorous attempts to analyze and regulate it out of existence, singular 'they' is alive and well. Its survival is all the more remarkable considering that the weight of virtually the entire educational and publishing establishment has been behind the attempt to eradicate it.

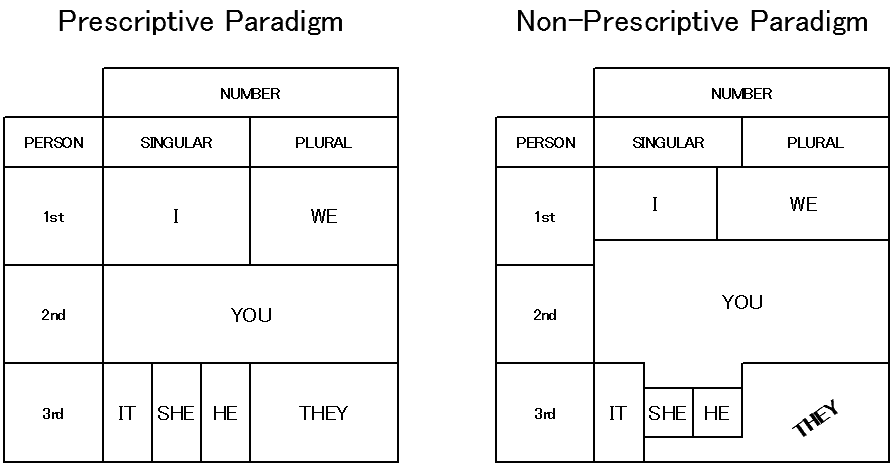

18世紀以降に話を絞ると,性を問わない単数の一般人称を既存のどの人称代名詞で表わすかという問題を巡って,(1) 新興の規範文法パラダイム (Prescriptive Paradigm) と,(2) 従来の非規範文法パラダイム (Non-Prescriptive Paradigm) とが対立してきた.Bodine (132) が,それぞれの人称代名詞のパラダイムを示しているので,再現しよう.

Non-Prescriptive Paradigm における YOU や WE の拡張は別の話題なのでおいておくとし,THEY が SHE, HE の領域に食い込んでいる部分が singular they の用法に相当する.比較すると,Prescriptive Paradigm の人工的な整然さがよくわかるだろう.後者のもつ問題点について,明日の記事で話題にする.

・ Bodine, Ann. "Androcentrism in Prescriptive Grammar: Singular 'they', Sex-Indefinite 'he,' and 'he or she'." Language in Society 4 (1975): 129--46.

2014-07-26 Sat

■ #1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞 [adjective][syllable][pronunciation][prosody][participle][euphony][numeral][personal_pronoun]

「#643. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞」 ([2011-01-30-1]), 「#712. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」 ([2011-04-09-1]), 「#752. 他動詞と自動詞の特殊な過去分詞形容詞」 ([2011-05-19-1]) で関連する話題に触れたが,現代英語には過去分詞の用法に応じて2つの異なる形態を示す drunk / drunken, bent / bended, proved / proven, beloved / belovèd のようなペアがある.短い前者は叙述的に,1音節分長い後者は限定的に用いられる傾向がある.以前の記事では,リズムと関連づけて,この使い分けについて論じた.

上記のペアはいずれも動詞の過去分詞形容詞の例だが,動詞由来ではない形容詞にも,2つの異形態をもつ例が近代英語に見られた.両者がどの程度関連するかはわからないが,使い分けがあるという点で類似しているので紹介したい.two / twain, my / mine, thy / thine, old / olden の各ペアにおいて,後者の形態は語尾に /n/ を含む分だけ長いという形態上の特徴があるが,用法としても後者は前者に比べていくぶん癖がある.荒木・宇賀治 (462) を参照して,それぞれの特徴をまとめよう.

(1) two / twain

twain は古英語 tweġen の男性主格・対格の形態に由来し,two は対応する女性・中性の形態に由来する.twain は two とともに中英語を通じて広く用いられ,近代英語期に入ってからも,(i) 名詞の後置修飾語として,(ii) 代名詞の後置同格語として,(iii) 叙述用法として,用いられていた.twain は two に押され続けてはきたが,用法を狭めながらも近代英語まで生き延びたことになる.

・ I have receivyd twaine your lettres. (1554 Cdl. Pole in Eng. Hist. Rev.)

・ lovers twain (MND. V. i. 151)

・ O Perdita, what have we twain forgot! (Wint. IV. iv. 673)

・ I must become a borrower of the night For a dark hour or twain. (Mac. III. i. 26--27)

・ Thou and my bosom henceforth shall be twain. (Rom. III. v. 240)

twain が脚韻のために利用されやすかったことは言うまでもない.

(2) my / mine, thy / thine

それぞれ古英語の人称代名詞の属格形 mīn, þīn に遡る.所有を表わす限定用法において,各ペアの前者の形態 my, thy では子音の前位置で /n/ が脱落したもので,後者の形態 mine, thine では母音の前で /n/ が保持されたものである.この使い分けは,13世紀頃から18世紀初期まで続いた.一方,単独で用いられる叙述用法では,mine, thine の /n/ を有する形態だけが選ばれ,現在に至る.

(3) old / olden

olden は15世紀前半に初出したが,常に頻度の低い異形態だった.Shakespeare では1度のみ "Blood hath been shed ere now, i' the olden time," (Mac. III. iv. 75) として現われ,おそらくここから the olden time という表現が広まったものと思われる.Scott にも olden times という例が見られる.19世紀に例外的に叙述用法が生じたが,現代英語では原則としてもっぱら上記の限定句内で用いられる.

いずれのペアでも長い形態には /n/ が語末に加えられているが,実際に音節を増やす(したがってリズムに関与しうると考えられる)のは (3) のみである.(3) では2音節の olden が限定用法としての使用に限られており,これは ##643,712 で示したリズムによる説明に合致する.(1), (2) では,音節は追加しないものの /n/ を付した長い形態のほうが,むしろ限定用法を失ってきたのが,(3) に比して対照的である.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

2014-07-22 Tue

■ #1912. 船や国名を受ける代名詞 she (4) [gender][personal_pronoun][personification][tag_question]

標題について,「#852. 船や国名を受ける代名詞 she (1)」 ([2011-08-27-1]),「#853. 船や国名を受ける代名詞 she (2)」 ([2011-08-28-1]),「#854. 船や国名を受ける代名詞 she (3)」 ([2011-08-29-1]),「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1]),「#1517. 擬人性」 ([2013-06-22-1]) などで話題にしてきた.特に[2011-08-29-1]の記事では,この100年ほどの国名を受ける she の用法の衰退をみたが,関連して,使用が激減していた20世紀後半の一断面を共時的に調査した研究論文を読んでみた.

Marcoux は,1970年代前半になされたと思われる Texas の大学生(英語母語話者)を被験者とする実験で,国名,船,動物,人間を指示する語を主語として含む文を示し,それに対する付加疑問を即興的に加えさせるという課題を設定した.付加疑問には代名詞が現われるはずなので,その代名詞が he か she かにより,被験者が日常的にいずれの性をその名詞に付与しているかが判明する,というわけだ.例えば,次のような文を与えた.

(1a) America will always defend her overseas interests, ( ) ( ) ?

(1b) America supports the United Nations, ( ) ( ) ?

(2a) The Queen Mary has made her last voyage, ( ) ( ) ?

(2b) The Queen Mary has been scrapped, ( ) ( ) ?

(1a), (1b) は国名,(2a), (2b) は船に対して伝統的な she での照応がどのくらい現われるのかを調査する目的で設定されており,(1a), (2a) は文中の所有格 her の存在が she の選択にどの程度の影響を及ぼしているかを調査する目的で設定されている.

では,調査結果を示そう.まず国名について.(1a) のタイプの課題では約2/3の被験者が付加疑問で she を用いたが,(1b) のタイプで she を用いたのは半分以下だった.she でない場合には,it が最も多く,they, we などが続いた.

次に,船について.(2a) のタイプの課題では約3/4の被験者が付加疑問で she を用いたが,(2b) のタイプで she を用いたのは,被験者の1/3--1/2ほどにすぎなかった.she 以外には,原則として it が用いられた.

調査結果から分かることは,この実験の被験者にとって,国名と船を受ける代名詞の選択は,規範的・伝統的な she と革新的・自然的な it との間で揺れているということだ.だが,とりわけ国名に対して it の用法が優勢となってきているようだ.一方,国名でも船でも,文中に所有代名詞 her などが現われていると付加疑問での she の生起率も高くなることから,形式的な性の一致が,規範的・伝統的な「女性受け」を保持するのに一役買っていることも明らかになった.

Marcoux の論文から40年近く経った現在では,自然性による it の照応がいっそう拡大していると想像されるが,she が完全に過去のものとなったとは言い切れない.いまだに揺れが見られるとすれば,その背景にはどのような要因があるのだろうか.40年前と現在とでは,要因の種類とそれぞれの効き目は変わってきているのだろうか.この用法の she は風前の灯火かもしれないが,消えてゆくにしてもどのように消えて行くのかという問題には,関心を寄せている.

・ Marcoux, Dell. "Deviation in English Gender." American Speech 48 (1973): 98--107.

2014-06-24 Tue

■ #1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか [personal_pronoun][gender][prescriptive_grammar][norman_french][norman_conquest][bilingualism][french][contact][inflection][singular_they]

昨日の記事「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) に関連して,英語では generic 'he' の問題,そしてその解決策として市民権を得てきている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の話題が思い出される.singular they について,最近ウェブ上で A Linguist On the Story of Gendered Pronouns という記事を見つけたので紹介したい.singular they の例が Chaucer など中英語期からみられること,generic 'he' の伝統は18世紀後半の規範文法家により作り出されたものであることなど,この問題に英語史的な観点から迫っており,一読の価値がある.

しかし,記事の後半にある一節で,フランス語が中英語期の文法性の消失に部分的に関与していると示唆している箇所について疑問が生じた.記事の筆者によれば,当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになったという.もっとも屈折語尾の崩壊が性の崩壊の主たる原因と考えているようではあるが,上のような議論は一般的に受け入れられているわけではない(ただし,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) や,中英語が古英語とフランス語の混成言語であるとするクレオール語仮説の議論 ##1223,1249,1250,1251 を参照されたい).

So what you really have is an extended period of several centuries in which many people were more-or-less proficient in both Norman French and Anglo Saxon, which in actual fact meant speaking the highly intermingled versions known as Anglo-Norman and Middle English. But words that belong to one gender in one language don't necessarily belong to the same gender in the other. To use a modern example, the word for "bridge" in French, pont, is masculine, but the word for "bridge" in German, ''Brücke, is feminine. If you couple this with the fact that people had begun to stop pronouncing altogether the endings that indicate a word窶冱 gender and case, you can see how these features became irrelevant for the language in general.

まず,当時のイングランドの多くの人が程度の差はあれ2言語話者だったということが,どの程度事実と合っているのかという疑問がある.貴族階級のフランス系イングランド人や知識階級の人々は多かれ少なかれバイリンガルだった可能性は高いが,大多数の庶民は英語のモノリンガルだった(「#338. Norman Conquest 後のイングランドのフランス語母語話者の割合」 ([2010-03-31-1]) および「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) の記事を参照).英語の言語変化の潮流を決したのはこの大多数のモノリンガル英語話者だったに違いなく,社会的な権力はあるにせよ少数のバイリンガルがいかに彼らに言語的影響を及ぼしうるのか,はなはだ疑問である.

次に,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) でみたように,一般にフランス語の英語への直接的な言語的影響は些細であるという説得力のある議論がある.語彙や綴字習慣を除けば,フランス語が英語に体系的に影響を与えた言語項目は数少ない.ただし,間接的な影響,社会言語学的な影響は甚大だったと評価している.それは,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) や「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じた通りである.

今回の性の消失という問題に対するには,フランス語によるこの間接的な効果,屈折語尾の消失を間接的に促したという効果を指摘するだけで十分ではないだろうか,

2014-06-23 Mon

■ #1883. 言語における性,その問題点の概観 [gender][gender_difference][category][agreement][personal_pronoun][title][address_term][political_correctness][sociolinguistics][language_planning]

言語と性 (gender) を巡る諸問題について,本ブログでは gender や gender_difference の記事で考察してきた.そのなかには,文法性 (grammatical gender) という範疇 (category) ,統語上の一致 (agreement) ,人称代名詞 (personal_pronoun) の指示対象など,形式的・言語学的な問題もあれば,性差に関する political_correctness,Miss/Mrs./Ms. などの称号 (title) ,談話の男女差,女性の言語変化への関与など,文化的・社会言語学的な問題もある.言語における性の問題はこのように広い領域を覆っている.

このように広すぎて見通しが利かない分野だという印象をもっていたのだが,Hellinger and Bussmann 編 Gender across Languages の序章を読んで,頭がクリアになった.章節立て (1) を眺めるだけでも,この領域の覆う範囲がおよそ理解できるような,すぐれた構成となっている.

1. Aims and scope of "Gender across languages"

2. Gender classes as a special case of noun classes

2.1 Classifier languages

2.2 Noun class languages

3. Categories of gender

3.1 Grammatical gender

3.2 Lexical gender

3.3 Referential gender

3.4 "False generics": Generic masculines and male generics

3.5 Social gender

4. Gender-related structures

4.1 Word-formation

4.2 Agreement

4.3 Pronominalization

4.4 Coordination

5. Gender-related messages

5.1 Address terms

5.2 Idiomatic expressions and proverbs

5.3 Female and male discourse

6. Language change and language reform

7. Conclusion

この著書は "Gender across languages" と題する研究プロジェクトの一環として出版されたものだが,そのプロジェクトの主たる関心を5点にまとめると以下のようになる (Hellinger and Bussmann 2) .

(1) 注目する言語は文法性をもっているか.もっているならば,一致,等位,代名詞化,語形成などにおける体系的な特徴は何か.

(2) 文法性がない言語ならば,女性限定,男性限定,あるいは性不定の人物を指示するのにどのような方法があるか.

(3) 中立的な文脈で人を指すときに男性がデフォルトであるような表現を用いるなどの非対称性が見られるか.

(4) 性差に関わる社会文化的な階層やステレオタイプを表わす慣用句,比喩,ことわざなどがあるか.

(5) 性差と言語の変異・変化はどのように関わっているか.言語改革についてはどうか.

編者たちは,言語における性は,形式言語学上の問題にとどまらず,社会言語学的な含意のある問題であることを強く主張している.大きな視点を与えてくれる良書と読んだ.

・ Hellinger, Marlis and Hadumod Bussmann, eds. Gender across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins, 2001.

2014-06-05 Thu

■ #1865. 神に対して thou を用いるのはなぜか [number][personal_pronoun][honorific][face][politeness][t/v_distinction][solidarity][sobokunagimon]

2人称代名詞 you と thou を巡る英語史上の問題については,多くの記事で取り上げてきた( you thou personal_pronoun を参照).中英語期から初期近代英語期まで見られた敬称の you と親称の thou の使い分けは,「#673. Burnley's you and thou」 ([2011-03-01-1]) で述べたように,細かく規定しようとすると非常に複雑だが,基本ルールとしては,社会的立場が上の者に対しては敬称の you を用いるべし,といえる.ところが,キリスト教徒が神に対して呼びかける場合には,英語では親称の thou を用いるのが慣習である.神のことを社会的立場が上の者と表現するのも妙ではあるが,究極の敬意を示す対象として,敬称の you が予想されそうなところだが,なぜそうならないのだろうか.実は,英語だけの問題ではない.現代のフランス語とドイツ語などを参照すると,やはり神に対して親称の tu, du をそれぞれ用いる慣習がある.

歴史的には,politeness に基づく T/V distinction がいまだ存在しなかった時代,例えば古英語期には,キリスト教のただ一人の神への呼びかけは,当然ながら単数形 thou を用いていたという事実がある.その伝統的な用法を,中英語以降も継続したということはありそうだ.また,唯一神であることを強調するために,単数を明示できる thou が選ばれたという考え方もある.しかし,前代からの伝統とはいえ,T/V distinction が導入され定着した時代の共時的な感覚として,神に対して thou と呼びかけるのは失礼とはまったく思わなかったのだろうか.そんな素朴な疑問がわいてくる.

これに対する1つの解答は,「#1564. face」 ([2013-08-08-1]) で導入した positive face あるいは solidarity-face を立てようとする politeness の考え方である.その記事で「英語に T/V distinction があった時代の親しみの thou と敬いの you は,向きこそ異なれ,いずれも相手の face を尊重する politeness の行為だということになる」と述べたように,親称の thou の使用は,敬称の you の使用とは異なった向きではあるが,同じようにポライトだということである.前者は相手(神)の positive face を立てる行為であり,互いの solidarity を醸成するのに役立つ.神が自分のことを thou と呼び,親しく歩み寄ってくれているのだから,その神の厚意を尊重して受け入れ,こちらからも親しみを込めて thou と呼んで接しよう,という説明になろうか.positive politeness と negative politeness については,Wardhaugh (292) が次のように説明している.

Positive politeness leads to moves to achieve solidarity through offers of friendship, the use of compliments, and informal language use: we treat others as friends and allies, do not impose on them, and never threaten their face. On the other hand, negative politeness leads to deference, apologizing, indirectness, and formality in language use: we adopt a variety of strategies so as to avoid any threats to the face others are presenting to us.

浅田 (19) は,ドイツ語で神を敬称の Sie ではなく親称の du で呼ぶ慣習について,positive politeness という術語を導入せずに,次のように易しく説明している.

たとえば,こんなふうに考えてはどうでしょう.キリスト教を信じている人は,食事の前や寝る前など,日常生活のいろいろな場面で神様にお祈りをします.何かうまくいかないときや,なやんでいるとき,どうしてもかなえたい希望があるときも,神様にお祈りをします.つまり神様は,人々の日常生活の中にいつでもいて,すぐ身近に感じている存在なのではないでしょうか.いつもそばにいて身近だから,「ドゥー」をつかうのだともいえます.

ということは,ドイツ語では「ドゥー」をつかったからといって,敬意を表わしていないことにはならないのです.親しみの表現と尊敬の表現とはぜんぜん関係がなくて,日本語のように,尊敬の表現をつかうと親しみがなくなってしまうなどということはないのです.親しみのある表現をつかって,なおかつ敬意を表わすことができるのが,ドイツ語なのだといえるのではないでしょうか.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ 浅田 秀子 『日本語にはどうして敬語が多いの?』 アリス館,1997年.

2014-05-22 Thu

■ #1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説 [reflexive_pronoun][personal_pronoun][genitive][celtic][celtic_hypothesis]

「#47. 所有格か目的格か:myself と himself」 ([2009-06-14-1]) で再帰代名詞 -self の諸形態の起源を探ったが,その記事で論じたのとは異なる説もいくつかある.少し調べたところ,やや古い文献で現在はどのように評価されているのかわからないが,ケルト語の対応表現が関与しているのではないかという説があった.ケルト語の英語への影響を論じている Preusler (187) からの一節を引用する.

Im Altenglischen und noch überwiegend bei Shakespeare und in den heutigen Mundarten dient das einfache Personalpronomen als Reflexiv. Daneben kommt schon altenglisch Versärkung mit self vor, doch erst seit der ersten Hälfte des 13. Jh.s das Possessiv mit self. --- Das Kymrische kennt seit alters beides, my hun ich selbst neben fy hun mein selbst. Die Neigung zum Possessiv ist hier so stark, daß es sich in allen Personen durchgesetzt hat. --- Die Pluralformen zeigen auch den Plural von hun: ein hunain wir selbst usw.; im Englischen treten die Pluralformen erst seit der Mitte des 16. Jh.s auf.

この説では,1, 2人称の myself, yourself などの属格形の由来は説明されるかもしれないが,himself などで与格形が優勢となった経緯は説明されない.また,最後の部分で述べられているように,英語の複数形において -(e)s をもつ yourselves や themselves が初出するのは16世紀にかけてだが,ここにケルト語の関与があったと仮定するのであれば,なぜこの時期まで影響が遅延したのだろうかという疑問が生じる.この疑問は,ケルト語影響説の取りざたされる多くの項目に共通して投げかけられている疑問である.

言語接触という言語外的な要因ではなく,言語内的に説明する代表的な説としては,mē selfum -> mī self -> myself の音韻形態弱化説が挙げられる.『英語語源辞典』の self の項の説明を引用しよう.

OE self は代名詞的形容詞として名詞や代名詞に添えてこれを強める,形容詞変化をする語であった.とくに与格(対格を吸収)の人称代名詞が再帰的に用いられるとき添えられて,him selfum のような結合を見せることが多かった.12Cになると self- の語尾は,おそらく副詞と感じられるようになった結果,次第に脱落の傾向を見せ,やがて HIMSELF のように一語になり,もと God self といったところも God himself というようになった.一方 mē selfum, þē selfum は発音が弱まって mī self, þī self となり,さらに self が名詞と感じられて mi self, þi self (MYSELF, THYSELF) が生じたと考えられる.複数形が -selves (cf. OE wē selfe we ourselves) となるのも,self を普通の名詞のように変化させるようになった結果である.

・ Preusler, Walther. "Keltischer Einfluß im Englischen." Indogermanische Forschungen 56 (1938): 178--91.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2014-05-14 Wed

■ #1843. conservative radicalism [language_change][personal_pronoun][contact][homonymic_clash][homonymy][conjunction][demonstrative][me_dialect][wave_theory][systemic_regulation][causation][functionalism][she]

「#941. 中英語の言語変化はなぜ北から南へ伝播したのか」 ([2011-11-24-1]) は,いまだ説得力をもって解き明かされていない英語史の謎である.常識的には,社会的影響力のある London を中心とするイングランド南部方言が言語変化の発信地となり,そこから北部など周辺へ伝播していくはずだが,中英語ではむしろ逆に北部方言の言語項が南部方言へ降りていくという例が多い.

この問題に対して,Millar は Samuels 流の機能主義的な立場から,"conservative radicalism" という解答を与えている.例として取り上げている言語変化は,3人称複数代名詞 they による古英語形 hīe の置換と,そこから玉突きに生じたと仮定されている,接続詞 though による þeah の置換,および指示詞 those による tho の置換だ.

The issue with ambiguity between the third person singular and plural forms was also sorted through the borrowing of Northern usage, although on this occasion through what had been an actual Norse borrowing (although it would be very unlikely that southern speakers would have been aware of the new form's provenance --- if they cared): they. Interestingly, the subject form came south earlier than the oblique them and possessive their. Chaucer, for instance, uses the first but not the other two, where he retains native <h> forms. This type of usage represents what I have termed conservative radicalism (Millar 2000; in particular pp. 63--4). Northern forms are employed to sort out issues in more prestigious dialects, but only in 'small homeopathic doses'. The problem (if that is the right word) is that the injection of linguistically radical material into a more conservative framework tends to encourage more radical importations. Thus them and their(s) entered written London dialect (and therefore Standard English) in the generation after Chaucer's death, possibly because hem was too close to him and hare to her. If the 'northern' forms had not been available, everyone would probably have 'soldiered on', however.

Moreover, the borrowing of they meant that the descendant of Old English þeah 'although' was often its homophone. Since both of these are function words, native speakers must have felt uncomfortable with using both, meaning that the northern (in origin Norse) conjunction though was brought into southern systems. This borrowing led to a further ambiguity, since the plural of that in southern England was tho, which was now often homophonous with though. A new plural --- those --- was therefore created. Samuels (1989a) demonstrates these problems can be traced back to northern England and were spread by 'capillary motion' to more southern areas. These changes are part of a much larger set, all of which suggest that northern influence, particularly at a subconscious or covert level, was always present on the edges of more southerly dialects and may have assumed a role as a 'fix' to sort out ambiguity created by change.

ここで Millar が Conservative radicalism の名のもとで解説している北部形が南部の体系に取り込まれていくメカニズムは,きわめて機能主義的といえるが,そのメカニズムが作用する前提として,方言接触 (dialect contact) と諸変異形 (variants) の共存があったという点が重要である.接触 (contact) の結果として形態の変異 (variation) の機会が生まれ,体系的調整 (systemic regulation) により,ある形態が採用されたのである.ここには「#1466. Smith による言語変化の3段階と3機構」 ([2013-05-02-1]) で紹介した言語変化の3機構 contact, variation, systemic regulation が出そろっている.Millar の conservative radicalism という考え方は,一見すると不可思議な北部から南部への言語変化の伝播という問題に,一貫した理論的な説明を与えているように思える.

they と though の変化に関する個別の話題としては,「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1]) と「#713. "though" と "they" の同音異義衝突」 ([2011-04-10-1]) を参照.

なお,Millar (119--20) は,3人称女性単数代名詞 she による古英語 hēo の置換の問題にも conservative radicalism を同じように適用できると考えているようだ.she の問題については,「#792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語」 ([2011-06-28-1]), 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1]),「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]),「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」([2011-12-27-1]) を参照.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

2014-04-16 Wed

■ #1815. 不定代名詞 one の用法はフランス語の影響か? [french][borrowing][personal_pronoun][numeral][contact][french_influence_on_grammar]

フランス語は英語の語彙や綴字には大きな影響を及ぼしてきたが,英文法に及ぼした直接の影響はほとんどないといわれる.「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じたように,間接的な影響ということでいえば,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) で取り上げた問題はおおいに議論に値するが,統語や形態へのフランス語の影響はほとんどないといってよい.数少ない例の1つとして,「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) の記事でみたように,中英語期中の非人称動詞および非人称構文の増加はフランス語に負っていることが指摘されるが,せいぜいそれくらいのものだろう.

しかし,もう1つ,ときにフランス語からの文法的な影響として指摘される項目がある.One should always listen to what other people say. のように用いられる,不定代名詞 one である.これが,対応するフランス語の不定代名詞 on (< L homo) の借用ではないかという議論だ.最近では,Millar (126) が,次のように指摘している.

What is noteworthy about these large-scale French-induced changes is that they are dependent upon the massive lexical borrowing. Other structural changes not connected to this are limited (and also contested), such as the origin of the Modern English impersonal pronoun one in the ancestor of Modern French on.

OED の one, adj., n., and pron. によると,フランス語影響説は必ずしも妥当ではないかもしれない旨が示唆されている.

The use as an indefinite generic pronoun (sense C. 17), which replaced ME pron.2, MEN pron. in late Middle English, may have been influenced by Anglo-Norman hom, on, un, Old French, Middle French on (12th cent.; mid 9th cent. in form om ; French on; ultimately < classical Latin homō: see HOMO n.1), though this is not regarded as a necessary influence by some scholars.

C. 17 に挙げられている初例は,MED ōn (pron) の語義2からの初例を取ったものである.

a1400 (a1325) Cursor Mundi (Vesp.) 1023 (MED), Of an [a1400 Gött. ane; a1400 Trin. Cambr. oon] qua siþen ete at þe last, he suld in eild be ai stedfast.

Mustanoja (223--24) が,後期中英語における one のこの用法の発生について,まとまった議論を展開している.やや長いが,すべて引用しよう.

'ONE.' --- The origin of the one used for the indefinite person has been the subject of some scholarly dispute. Some grammarians believe that it developed from the indefinite one (originally a numeral . . .) meaning 'a person,' just as man expressing the indefinite person developed from man meaning 'a human being.' It has also been suggested that the one used for the indefinite person is in reality French on (from Latin homo), though influenced by the native indefinite one. This view, first expressed by R. G. Latham (The English Language, Vol. II, London 1855), has been more recently advocated by G. L. Trager and H. Marchand . . . . The case of those who maintain that one is a direct loan from French is, however, somewhat weakened by the fact that in the two earliest known instances of this use one occurs as an object of the verb and as an attributive genitive ('possessive dative'); one of these is doo thus fro be to be; thus wol thai lede oon to thaire dwelliyng place (Pall. Husb. v 181). The earliest examples of one as an indefinite subject are recorded in works of the late 15th century: --- he herde a man say that one was surer in keping his tunge than in moche speking, for in moche langage one may lightly erre (Earl Rivers Dicts 57); --- every chambre was walled and closed rounde aboute, and yet myghte one goo from one to another (Caxton En. 117). It is not until the second half of the 16th century that the use of one in this sense becomes common.

From all we know about the first appearance and the subsequent development of one expressing the indefinite person it seems that this use arose as a synthesis of native one and French on. This view is further supported by the fact that in Anglo-Norman the spelling un is used not only for the numeral un but also for the indefinite person, as in the proverb un vout pendre par compaignie.

標記の問題は,いまだ決着がついていない.

・ Millar, Robert McColl. English Historical Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2014-03-05 Wed

■ #1773. ich, everich, -lich から語尾の ch が消えた時期 [me][corpus][hc][phonetics][personal_pronoun][consonant][-ly]

「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]) の記事で,古英語から中英語にかけて用いられた1人称単数代名詞の主格 ich が,語末の子音を消失させて近代英語の I へと発展した経緯について論じた.そこでは,純粋な音韻変化というよりは,機能語に見られる強形と弱形の競合が関わっているのではないかと提案した.

しかし,音韻的な要因が皆無というわけではなさそうだ.Schlüter によれば,後続する語頭の音に種類によって,従来の長形 ich か刷新的な短形 i かのいずれかが選ばれやすいという事実が,確かにある.

Schlüter は,Helsinki Corpus を用いて中英語期内で時代ごとに,そして後続音の種類別に,ich, everich, -lich それぞれの変異形の分布を調査した.以下に,Schlüter (224, 227, 226) に掲載されている,各々の分布表を示そう.

| I | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| tokens | % | tokens | % | tokens | % | tokens | % | ||

| before V | ich | 169 | 100 | 121 | 95 | 4 | 3 | 0 | 0 |

| I | 0 | 0 | 6 | 5 | 135 | 97 | 253 | 100 | |

| before <h> | ich | 171 | 100 | 105 | 97 | 3 | 2 | 0 | 0 |

| I | 0 | 0 | 3 | 3 | 156 | 98 | 316 | 100 | |

| before C | ich | 513 | 94 | 363 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I | 33 | 6 | 494 | 58 | 1106 | 100 | 2043 | 100 | |

| EVERY | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) | |||||

| tokens | % | tokens | % | tokens | % | tokens | % | ||

| before V | everich | - | 6 | 86 | 7 | 64 | 9 | 39 | |

| everiche | - | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| every | - | 0 | 0 | 4 | 36 | 14 | 61 | ||

| before <h> | everich | - | 0 | 0 | 1 | 20 | - | ||

| everiche | - | 1 | 100 | 1 | 20 | - | |||

| every | - | 0 | 0 | 3 | 60 | - | |||

| before C | everich | - | 6 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |

| everiche | - | 10 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||

| every | - | 5 | 24 | 105 | 96 | 138 | 100 | ||

| -LY | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) | |||||

| tokens | % | tokens | % | tokens | % | tokens | % | ||

| before V | -lich | 23 | 12 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 |

| -liche | 162 | 87 | 51 | 77 | 23 | 8 | 21 | 5 | |

| -ly | 1 | 1 | 7 | 11 | 251 | 88 | 421 | 95 | |

| before <h> | -lich | 13 | 18 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |

| -liche | 59 | 82 | 24 | 73 | 8 | 14 | 0 | 0 | |

| -ly | 0 | 0 | 2 | 6 | 49 | 84 | 76 | 100 | |

| before C | -lich | 70 | 13 | 18 | 15 | 18 | 2 | 2 | 0 |

| -liche | 468 | 85 | 93 | 77 | 39 | 5 | 23 | 2 | |

| -ly | 11 | 2 | 10 | 8 | 788 | 93 | 947 | 97 | |

3つの表で,とりわけ子音の前位置 (before C) で ch の脱落した短形のパーセンテージを通時的に追ってもらいたい.短形の拡大の速度に多少の違いはあるが,ME II と ME III の境である1350年の前後で,明らかな拡大が観察される.14世紀半ばに,ich → I, everich → every, -lich → -ly の変化が著しく生じたことが読み取れる.

もう少し細かくいえば,問題の3項目を比べる限り,ich, everich, -lich の順で,語尾の ch が,とりわけ子音の前位置において脱落していったことがわかる.この変化に関して重要なのは,音節境界における音韻的な要因は確かに作用しているものの,そこに語彙的な要因がかぶさるように作用しているらしいことである.Schlüter (228) の調査のまとめ部分を引用しよう.

. . . the affricate [ʧ] in final position has turned out to constitute another weak segment whose disappearance is codetermined by syllable structure constraints militating against the adjacency of two Cs or Vs across word boundaries. . . . [T]he three studies have shown that the demise of final [ʧ] proceeds at different speeds depending on the item concerned: it is given up fastest in the personal pronoun, not much later in the quantifier, and most hesitantly in the suffix. In other words, the phonetic erosion is overshadowed by lexical distinctions. Relics of the obsolescent long variants are typically found in high-frequency collocations like ich am or everichone, where the affricate is protected from erosion by the ideal phonotactic constellation it ensures.

関連して,「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]) 及び「#832. every と each」 ([2011-08-07-1]) も参照.

・ Schlüter, Julia. "Weak Segments and Syllable Structure in ME." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 199--236.

2014-02-27 Thu

■ #1767. 固有名詞→普通名詞→人称代名詞の一部と変化してきた guy [etymology][history][personal_pronoun][semantic_change]

先日の記事「#1750. bonfire」 ([2014-02-10-1]) で触れたが,イギリスでは11月5日は Bonfire Night あるいは Guy Fawkes Night と呼ばれ,花火や爆竹を打ち鳴らすお祭りが催される.

James I の統治下の1605年同日,プロテスタントによる迫害に不満を抱くカトリックの分子が,議会の爆破と James I 暗殺をもくろんだ.世に言う火薬陰謀事件 (Gunpowder Plot) である.主導者 Robert Catesby が募った工作員 (gunpowder plotters) のなかで,議会爆破の実行係として選ばれたのが,有能な闘志 Guy Fawkes だった.11月4日の夜から5日の未明にかけて,Guy Fawkes は1トンほどの爆薬とともに議会の地下室に潜み,実行のときを待っていた.しかし,その陰謀は未然に発覚するに至った.5日には,James I が,ある種の神託を受けたかのように,未遂事件の後始末としてロンドン市民に焚き火を燃やすよう,お触れを出した.なお,gunpowder plotters はすぐに捕えられ,翌年の1月末までに Guy Fawkes を含め,みな処刑されることとなった.

事件以降,この日に焚き火の祭りを催す風習が定着していった.17世紀半ばには,花火を打ち上げたり,Guy Fawkes をかたどった人形を燃やす風習も確認される.本来の趣旨としては,あのテロ未遂の日を忘れるなということなのだが,趣旨が歴史のなかでおぼろげとなり,現在の風習に至った.Oxford Dictionary of National Biography の "Gunpowder plotters" の項によれば,次のように評されている. * * * *

. . . the memory of the Gunpowder Plot, or rather the frustration of the plot, has offered a half-understood excuse for grand, organized spectacle on autumnal nights. Even today, though, the underlying message of deliverance and the excitement of fireworks and bonfires sit alongside the tantalizing what-ifs, and a sneaking respect for Guy Fawkes and his now largely forgotten coconspirators.

さて,Guy という人名はフランス語由来 (cf. Guy de Maupassant) だが,イタリア語 Guido などとも同根で,究極的にはゲルマン系のようだ.語源的には guide や guy (ロープ)とも関連する.この固有名詞は,19世紀に,「Guy Fawkes をかたどった人形」の意で用いられるようになり,さらにこの人形は奇妙な衣装を着せられることが多かったために,「奇妙な衣装をまとった人」ほどの意が発展した.さらに,より一般化して「人,やつ」ほどの意味が生じ,19世紀末にはとりわけアメリカで広く使われるようになった.固有名詞から普通名詞へと意味・用法が一般化した例の1つである.この意味変化を Barnhart の語源辞書の記述により,再度,追っておこう.

guy2 n. Informal. man, fellow. 1847, from earlier guy a grotesquely or poorly dressed person (1836); originally, a grotesquely dressed effigy of Guy Fawkes (1806; Fawkes, 1570--1606, was leader of the Gunpowder Plot to blow up the British king and Parliament in 1605). The meaning of man or fellow originated in Great Britain but became popular in the United States in the late 1800's; it was first recorded in American English in George Ade's Artie (1896).

口語的な "fellow" ほどの意味で用いられる guy は,20世紀には you guys の形で広く用いられるようになってきた.you guys という表現は,「#529. 現代非標準変種の2人称複数代名詞」 ([2010-10-08-1]) やその他の記事 (you guys) で取り上げてきたように,すでに口語的な2人称複数代名詞と呼んで差し支えないほどに一般化している.ここでの guy は,人称代名詞の形態の一部として機能しているにすぎない.

あの歴史的事件から400年余が経った.Guy Fawkes の名前は,意味変化の気まぐれにより,現代英語の根幹にその痕跡を残している.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

2013-07-27 Sat

■ #1552. T/V distinction と face [face][politeness][pragmatics][personal_pronoun][honorific][t/v_distinction]

「#1126. ヨーロッパの主要言語における T/V distinction の起源」 ([2012-05-27-1]) で,T/V distinction の起源に関する Brown and Gilman の古典的な学説を紹介した.Brown and Gilman 以来,ヨーロッパの主要言語以外でも2人称単数に対する呼称の T/V distinction が広く観察されることが知られるようになり,理論においても politeness や face という概念が育ってきたことで,新しい観点からこの問題に迫ることができるようになってきている.

先の記事[2012-05-27-1]でも既に示唆したが,敬称 (V) のもつ本来的な複数性が丁寧と結びつけられるのは,複数性が相手に権力を認めることになるからだとされる.一方で,同じ複数性は,実際には1人である相手への指示の度合いをぼかしたり弱めたりするということにもなる.矛盾する2つの力が働いているのだとすれば,互いに打ち消し合って敬称を用いる効果が減じてしまうように思われるが,これはどう説明されるのか.

一見矛盾する2つの力は,ポライトネス理論の face という観点から無理なく融合させることができる.複数性のもつ,相手に権威を付すという機能は相手の positive face を守る役割としてとらえることができ,指示対象をぼかし,「敬して遠ざく」ことにより敬意と遠慮と示すという複数性の機能は相手の negative face を守る役割としてとらえることができる.両者は方向こそ異なっているが,ともに相手の顔を立てようとしている点で一致している.これを,Hudson (124) は次のように要約している.

Their [Penelope Brown and Stephen Levinson's] explanation is based on the theory of face . . . . By using a plural pronoun for 'you', the speaker protects the other person's power-face in two ways. First, the plural pronoun picks out the other person less directly than the singular form does, because of its ambiguity. The intended reference could, in principle, be some group of people rather than the individual actually targeted. This kind of indirectness is a common strategy for giving the other person an 'out', an alternative interpretation which protects them against any threats to their face which may be in the message. The second effect of using a plural pronoun is to pretend that the person addressed is the representative of a larger group ('you and your group'), which obviously puts them in a position of greater power.

複数性を利用した意味のぼかしが権威付与と敬意に通じるという洞察は,広い言語現象に応用できるように思われる.日本語に多いぼかし表現の例である「?など」や「?みたいな」は,「?」だけではないことを柔らかく示しながらも,「?」に代表としての特別な地位を与えているともいえるのである.

・ Brown, R. W. and A. Gilman. "The Pronouns of Power and Solidarity." Style in Language. Ed. Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass.: MIT P, 1960. 253--76.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-06-22 Sat

■ #1517. 擬人性 [gender][personal_pronoun][etymology][mythology][personification]

近現代英語では無生物の指示対象は中性として扱われるが,ときに擬人化 (personification) され,男性あるいは女性として扱われる場合がある.これを擬人性 (gender of animation) という.近現代英語の擬人性と初期中英語以前に機能していた文法性 (grammatical gender) とは,関与の認められるものもないではないが,両者は本質的に区別すべきものである.擬人性において付与されるのが男性か女性かを決定する要因には,以下の3点が認められる(『新英語学辞典』 pp. 469--70).

(1) 神話・伝説・古典などの影響.moon は Phoebe, Luna, Diana との同一視から女性とされる.同様に love は Eros, Cupid より,war は Mars より男性とされる.なお,古英語 mōna は男性名詞,lufu は女性名詞だったので,語源的な関与は否定される.

(2) 語源・語史的影響.Rome はラテン語の女性名詞 Roma より,virtue は古仏語の女性名詞 vertu より,darkness は古英語の女性名詞語尾 -nes より,それぞれ擬人性が与えられているとされる.しかし,このように語源・語史的影響を想定する場合でも,歴史的に連続性があるのか,あるいは語源への参照の結果なのか,あるいは両者を区別することはできないのかという問題は,個々の例について考慮する必要があるだろう.特に国名については,「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1]) を参照.

(3) 心理的影響.対象に対する主観的感情に基づき,雄大・強烈なものを男性,優美・可憐なもの,多産なものを女性とするなどの例がある.男性として wind, ocean, summer, anger, death などが,女性として nature, spring, art, night, wisdom などがある.また,乗物や所持品など,運転者や所有者が愛着を表わすものに対して付与する性を心理的性 (psychological gender) と呼び,典型的に口語において男性の所有者が対象物を she と言及する例が多いが,所有者が女性の場合には he と言及することもありうる.関連して,「#852. 船や国名を受ける代名詞 she (1)」 ([2011-08-27-1]) 及び「#853. 船や国名を受ける代名詞 she (2)」 ([2011-08-28-1]) を参照.

心理的影響による擬人性は主観的で任意であるため,ある意味で応用範囲は広い.ハリケーンや人工頭脳機器を女性に見立てる英語の傾向については,「#890. 人工頭脳系 acronym は女性名が多い?」 ([2011-10-04-1]) を参照.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2013-03-15 Fri

■ #1418. 17世紀中の its の受容 [personal_pronoun][genitive][emode][bible][shakespeare][speed_of_change]

古英語の人称代名詞体系において,中性単数属格形は男性単数属格形と同じ his であり,これが中英語でも継承されたが,16世紀末にits が現われ,17世紀中に his を置換していった.この歴史について,「#198. its の起源」 ([2009-11-11-1]) で概説した.

Baugh and Cable (243--44) によれば,後期中英語から初期近代英語にかけて,中性単数属格形の his の代用品として,its 以外にも様々なものが提案されてきた.聖書にみられる two cubits and a half was the length of it や nine cubits was the length thereof のような迂言的表現 (「#1276. hereby, hereof, thereto, therewith, etc.」の記事[2012-10-24-1]を参照),Shakespeare にみられる It lifted up it head (Hamlet) や The hedge-sparrow fed the cuckoo so long, / That it had it head bit off by it young (Lear) のような主格と同じ it をそのまま用いる方法,Holland の Pliny (1601) にみられる growing of the own accord のような定冠詞 the で代用する方法などである.

しかし,名詞の属格として定着していた 's の強力な吸引力は,人称代名詞ですら避けがたかったのだろう.おそらく口語から始まった its あるいは it's (apostrophe s のついたものは1800年頃まで行なわれる)の使用は,16世紀末に初例が現われてから数十年間は,正用とはみなされていなかったようだが,17世紀の終わりにかけて急速に受け入れられていった.例えば,17世紀前半では,欽定訳聖書 (The King James Bible) での使用は皆無であり,Shakespeare の First Folio (1623) では10例を数えるにすぎなかったし,John Milton (1608--74) でもいささか躊躇があったようだ.しかし,John Dryden (1631--1700) ではすでに his が古風と感じられていた.

Görlach (86) も,17世紀に入ってからの its の急速な受容について,次のように述べている.

The possessive its . . . is the only EModE innovation; his, common for neuter reference until after 1600 . . ., did not reflect the distinction 'human':'nonhuman' found elsewhere in the pronominal system. This is likely to be the reason for the possessive form it . . ., which is found from the fourteenth century, and the less equivocal forms of it or thereof, which are common in the sixteenth and seventeenth centuries . . . . But its . . . obviously fitted the system ideally, as can be deduced from its rapid spread in the first half of the seventeenth century.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.

2013-02-17 Sun

■ #1392. 与格の再帰代名詞 [reflexive_pronoun][personal_pronoun][dative]

現代英語において,再帰代名詞 (reflexive pronoun) という用語から想起されるのは,通常,kill oneself や turn oneself のような動詞句だろう.動詞の目的語の指示対象が主語のものと同じである場合に用いられる,特殊な人称代名詞の形態である.強意用法や by oneself などの成句を別とすれば,これが再帰代名詞のほぼ唯一の用法であると考えられている.しかし,behave oneself, pride oneself on, oversleep oneself のような例も同じように考えてよいだろうか.つまり,behave, pride, oversleep は他動詞であり,その目的語が主語と同じものを指示するがゆえに再帰代名詞が用いられているのだと考えてよいのだろうか.kill oneself とは性質が異なっているように感じられないだろうか.

実は,歴史的には,behave, pride, oversleep に後続する再帰代名詞は,対格(動詞の直接目的語)ではなく与格だった.つまり,"for oneself" や "to oneself" ほどの意味を表わし,動詞とはあくまで間接的に結びついていたにすぎない.言い換えれば,これらの動詞はあくまで自動詞として用いられていたということだ.中英語やその後の近代英語に至るまで,再帰代名詞は形態として -self を伴うものと,-self を伴わない単純形とが並存していたため,近代英語あたりでも,単純形を用いたこの種の用例は事欠かない.細江はこの与格の再帰代名詞の用法を反照目的 (reflexive object) と呼んでおり,その例文をいくつか示している (137--38) .

・ Hie thee hence! Fare thee well! / I fear me that thou hast overreached thyself at last. ---H. R. Haggard.

・ I followed me close.---Shakespeare.

・ They knelt them down.---Scott.

・ Then lies him down the lubber fiend.---Milton.

・ I sat me down and stared at the house of shaws.---Stevenson.

・ Would it not be better to absent himself from the concert and nurse his dream?---Edith Wharton.

・ Behave yourself!---Joyce.

・ I to the sport betook myself again.---Wordsworth.

・ In this perplexity, he bethought himself of applying for information to one of the warders.---Ainsworth.

・ Aunt Winifred prides herself on her coffee.---Galsworthy.

・ They entered the vestibule and sat themselves down before the wide hearth.---H. R. Haggard.

・ She's not very ill any more. Console yourself, dear Miss Briggs. She has only overlaten herself.---Thackeray.

・ He started up in bed, thinking he had overslept himself.---Hardy.

いずれも,感覚としてはなぜ再帰代名詞が用いられるのか分かりかねる例ばかりである.往来発着の自動詞と再帰代名詞が共起する例が多いが,これについては「#578. go him」 ([2010-11-26-1]) で触れた通りである.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2012-12-23 Sun

■ #1336. なぜ thou ではなく you が一般化したか? (2) [pragmatics][personal_pronoun][honorific][dutch][t/v_distinction][sobokunagimon]

標記の問題について,[2012-05-28-1]の記事に追加して述べたい.Bloomfield (401--02) で,親称が敬称によって駆逐されるという過程は,英語のみならずオランダ語にも見られ,オランダ語ではさらに次の段階に進んできたという.

There is an advantage, often, in applying well-favored terms to one's hearer. The habit of using the plural pronoun 'ye' instead of the singular 'thou,' spread over Europe during the Middle Ages. In English, you (the old dative-accusative case-form of ye) has crowded thou into archaic use; in Dutch, jij [jej] has led to the entire obsolescence of thou, and has in turn become the intimate form, under the encroachment of an originally still more honorific u [y:], representing Uwe Edelheid [ˈy:we ˈe:delhejt] 'Your Nobility.' (401--02)

オランダ語で生じたことは,「#185. 英語史とドイツ語史における T/V distinction」 ([2009-10-29-1]) で触れた「敬意逓減の法則」のもう一つの例といえるだろう.同族の言語でこのような過程が確認されるということは,英語における過程も平行的だったのではないかと疑いたくなるのも自然である.

敬意逓減の法則は,敬意を表わすはずの語から敬意が失われてゆくために,真正な敬意を表わすべく次なる語が導入されるということを述べているが,そこで前提とされているのは,何らかの語句よって相手に敬意を表わしたいという話者の意図である.敬意の語は下落してゆくのが常だが,それでも敬意を表わすこと自体はやめたくない,とでもいおうか.もしこの前提が普遍的だとすれば,thou と you の選択に迷った場合に,より安全に,より丁寧な you を選ぶことは理に適っているように思われる.もともと下落傾向があるなかで,あえて非敬称の thou を選ぶことは,不合理だろう.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-09-25 Tue

■ #1247. 標準英語は言語類型論的にありそうにない変種である [standardisation][typology][personal_pronoun][negative][inflection][3sp]

昨日の記事「#1246. 英語の標準化と規範主義の関係」 ([2012-09-24-1]) で,英語の標準化は無意識の自然な過程であるとする Hope の見解を紹介した.しかし,Hope はあえてその見解と矛盾する,英語の標準化にまつわる不自然さをも同時に指摘している.標準化の過程そのものは人々の「自然」で「言語内的」な営みなのだが,その結果としての標準英語は言語類型論的には最もありそうにない「不自然な」変種であるという.Hope (52--53) は,例として4点を挙げている.

(1) 3単現の -s の保持.類型的には最も保持されにくいスロットに屈折語尾が残っている.フィンランド語など,高度に総合的な言語でもこのスロットでは無標形式が用いられる.

(2) 不均衡な人称代名詞体系(下表参照).中英語 ([2009-10-25-1]),初期近代英語,現代の諸方言では,よりきれいな体系がみられる.(cf. thou / you, you / youse, you / you-all; [2010-10-08-1]の記事「#529. 現代非標準変種の2人称複数代名詞」を参照.)

| singular | I | she / he / it |

| singular / plural | you | |

| plural | we | they |

(3) what が疑問詞としては用いられていながら関係詞としては用いられていないこと.諸方言では関係詞としても用いられる.

(4) 二重否定の不使用.口語や方言では頻出する(##124,301,549 の記事を参照.)

ほかにも,過去形接尾辞の標準的な綴字として,-d, -'d, -t, -'t のような発音に近いものではなく,むしろ多くの場合に発音とはかけ離れた -ed が選ばれた例なども挙げられている (Hope 54--55 [fn. 8]) .これらの類型論的に不自然な文法項目を挙げたあとで,Hope (53) は次のように述べている.

Thus, in each case, Standard English arrives at a typologically unusual structure, while non-standard English dialects follow the path of linguistic naturalness. One explanation for this might be that as speakers make the choices that will result in standardisation, they unconsciously tend towards more complex structures, because of their sense of the prestige and difference of formal written language. Standard English would then become a 'deliberately' difficult language, constructed, albeit unconsciously, from elements that go against linguistic naturalness, and which would not survive in a 'natural' linguistic environment.

人々は標準化を目指す無意識の過程のなかで,類型論的にはあり得なさそうな,より不自然な言語的選択をなすのだという.結果として,学ぶのに難しく,それだけ教える側にとっては教え甲斐のある(教えるのに都合のよい)言語体系ができあがり,そこから,努力して学んだ者は偉いという風潮,すなわち規範主義が生まれのだという.

確かに,上に挙げられた文法項目は,類型論的にありそうにないもののように思われる.しかし,反論するとすれば,どの言語も類型的にありやすい文法項目ばかりで構成されているわけではなく,個々の項目をみれば平均からの逸脱はいくらでもあるだろう.むしろ,そのような逸脱があってはじめて類型論という考え方も生まれるはずだ.そうだとしても,Hope の「集団的無意識の選択によるひねくれ」論は含蓄がある.昨日の記事[2012-09-24-1]では標準化と規範主義の峻別を強調したが,実際のところ,両者の関係は入り組んでいるだろう.

・ Hope, Jonathan. "Rats, Bats, Sparrows and Dogs: Biology, Linguistics and the Nature of Standard English." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 49--56.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow