2014-12-27 Sat

■ #2070. なぜ mama と papa なのか? (3) [phonetics][consonant][vowel][sobokunagimon]

[2012-06-10-1] と [2012-06-11-1] に引き続いての話題.[2012-06-11-1] の記事で Jakobson が理論化のために依拠していた調査データは Murdock のものである.Murdock の原典に戻ってみると,当然ながら詳細を知ることができる.

収集されたのは474の言語共同体からのデータで,すべて合わせて母を表わす語形が531種類,父を表わす語形が541種類確認された.同系統の言語か否か,語形のどの部分を比較対象とするか,分類に際しての母音や子音の組み合わせパターンの同定などがきわめて慎重に考慮されている.その結果がいろいろな表で示されているのだが,最もわかりやすいのは p. 4 の TABLE 2 だろう.以下に再掲しよう.

| Sound classes | Denoting Mother | Denoting Father |

|---|---|---|

| Ma, Me, No, Na, Ne, and No | 273 (52%) | 81 (15%) |

| Pa, Po, Ta, and To | 38 (7%) | 296 (55%) |

| All 29 others | 220 (41%) | 164 (30%) |

統計的に検定する必要もなく,従来から指摘されている傾向が明らかとなった.調音点としては唇と歯茎,調音様式としては閉鎖音(鼻音と破裂音)が際立っている.Murdock はこの種の生データだけ提示し,理論化は他の研究者に任せるとして自らの調査報告論文を閉じているが,まさにその意図を汲み取ってあれでもかこれでもかと理論化してみせてくれたのが Jakobson だったということになる (cf. [2012-06-11-1]) .互いに引き立て合って著名な論文となったということだろう.

さて,上記の傾向が実証された一方で,2, 3例に1つは同傾向に反するという事実にも注意が必要である.Murdock の調査で明らかになったことは,世界の言語の母や父を表わす語に,表の上2段の「子音+母音」結合が統計的な有意差をもって現われるということだけであり,予測的価値があるわけでもないし,反例を許さないということでもない.上の数値をあるがままに解釈することが肝要だろう.

・ Murdock, G. P. "Cross-Language Parallels in Parental Kin Terms." Anthropological Linguistics 1.9 (1959): 1--5.

・ Jakobson, Roman. "Why 'Mama' and 'Papa'?" Phonological Studies. 2nd ed. Vol. 1 of Roman Jakobson Selected Writings. The Hague and Paris: Mouton, 1971. 538--45.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2014-12-11 Thu

■ #2054. seek と beseech の語尾子音 (2) [consonant][phonetics][inflection][palatalisation][old_norse][contact][analogy][me_dialect]

「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1]) を書いた後で,Krygier による関連する論文を読んだ.前の記事の最後で,seek の末尾の /k/ 音は北部方言で行われたと想像される古ノルド語の同根語の /k/ 音の影響によるものではないかという説を紹介したが,Krygier はその説を強く支持している.丁寧で説得力がある議論なので,概要を記しておきたい.

前の記事でも説明したとおり,古英語の対応する不定詞は sēċan であり,問題の子音は軟口蓋破裂音 [k] ではなく,硬口蓋化した破擦音 [ʧ] だった.この口蓋化の過程は,Gmc *sōkjan において口蓋音 [j] が後続していたことにより引き起こされたものである.古英語の現在形屈折では口蓋化された [ʧ] が現われるが,2人称単数と3人称単数の屈折形のみは sēcst, sēcþ のように軟口蓋破裂音 [k] を示した(このパラダイム内での交替については音韻論的な議論があるが,ここでは省略する).伝統的な見解によると,この2・3人称単数の [k] がパラダイム内に広がり,不定詞や1人称単数などすべての屈折形が [k] を示すに至ったとされる.類推 (analogy) のなかでもパラダイム内での水平化 (levelling) と呼ばれる類いの過程が生じたとする説だ (cf. 「#555. 2種類の analogy」 ([2010-11-03-1])) .Hogg (§7.42) もこの説を支持している.

Following general principles of analogy . . . we would expect the nom.sg. to predominate over plural forms in nouns, and in strong verbs the present forms similarly to predominate over past forms. . . . In the present tense of weak verbs the alternation type sēcan ? sēcþ is, as would be predicted, the source of later seek, cf. beseech, where the affricate has been extended, perhaps on pragmatic grounds, and so for other similar verbs, such as think, work.

しかし,Krygier は,この類推説に疑問を向ける.通常,類推作用は有標な形式が無標な形式へ呑み込まれていく過程である.そうであれば,sēċan の場合,むしろ不定詞や1人称単数形などの [ʧ] をもつ形態が無標とみなされるはずだから,[ʧ] へ水平化してゆくのが筋だろう.ところが,事実は反対である.上の引用にもある通り,むしろ [ʧ] へ水平化した beseech に関してこそこの類推説は説得力をもつのであり,seek について同じ類推説を持ち出すことは難しいのではないか.

そこで Krygier は,seek と同じ形態クラスに属する動詞(語幹末に [k] をもつ弱変化I類の動詞)のリストを作った (catch (OFr cachier), dretch (OE dreccan), letch (OE læccan), quetch (OE cweccan), reach (OE rǣcan), reach (2) (OE reccan), rech (OE reccan), seek (OE sēcan), stretch (OE streccan), teach (OE tǣcan), think (OE þencan ? þyncan), watch (OE w(r)eccan), work (OE wyrcan)) .そして,この13個の動詞について,5つに区分した中英語方言からの例を拾い出し,[k] を示すか [ʧ] を示すかを数え上げた.その結果,動詞全体としても方言全体としても [ʧ] が優勢だが,北部と東中部ではいくつかの動詞についてむしろ [k] が優勢であることが,そして少なくとも他方言に比べて相対頻度が著しいことが,わかった.具体的には,Hogg の引用から予想されるように,seek, think, work の3語がそのような分布を示した (Krygier 465) .

北部系方言で語によって [k] が優勢であるということは,古ノルド語の関与を疑わせる.実際,上に挙げた動詞の対応する古ノルド語形には [k] が現われる.問題の3語についていえば,古ノルド語形は sœkja, þekkja/þykkja, yrkja である.南部系方言の状況は類推説のみでうまく説明できるが,北部系方言の状況を説明するには古ノルド語形の参与を考えざるを得ないということになる.あとは,北部系の [k] が後に南下し標準形として採用されたというシナリオを想定するのみだ.seek と beseech が平行的に発達しなかったのは,古ノルド語 sœkja は文証されるが *besœkja は文証されないということも関係しているのではないか (Krygier 468) .

Krygier (468) の結論部が非常に明解なので,引用しておく.

By way of a summary, the following interpretation of the developments in the "seek"-group regarding velar restoration can be proposed. The Present-day English situation is a result of an interplay of two factors. One of them is analogical levelling of the alternations resulting from Primitive Old English syncope of medial unstressed [i]. Contrary to earlier scholarship, however, a path of development parallel to that in strong verbs is postulated, thus removing the minority velar forms from second and third person singular present tense. This would give palatal consonants throughout the present paradigm in all dialects of Late Old English/Early Middle English. On this pattern the influence of Old Norse equivalents of the "seek"-verbs should be superimposed. For obvious reasons, initially it was limited mainly to the north-east, later spreading southwards, with West Midlands as a possible relic area. The absence of an Old Norse equivalent would favour the preservation of the palatal type, while its existence would further velar restoration, as best exemplified by the seek ? beseech contrast. In individual cases other factors, such as the existence of etymologically related Old English words with a velar, e.g., wyrcan : weorc, could have played a secondary role, which can probably be seen primarily in isolated velar forms in the south.

・ Krygier, Marcin. "Old English (Non)-Palatalised */k/: Competing Forces of Change at Work in the "seek"-Verbs." Placing Middle English in Context. Ed. I. Taavitsainen et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 461--73.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. Phonology. Oxford: Blackwell, 1992.

2014-12-06 Sat

■ #2049. <sh> とその異綴字の歴史 [grapheme][alphabet][consonant][spelling][orthography][timeline][ormulum][digraph]

英語史において無声歯茎硬口蓋摩擦音 /ʃ/ は安定的な音素だったといえるが,それを表わす綴字はヴァリエーションが豊富だった.近現代英語では二重字 (digraph) の <sh> が原則だが,とりわけ中英語では様々な異綴字が行われていた.その歴史の概略は「#1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か」 ([2014-07-03-1]) で示し,ほかにも「#479. bushel」 ([2010-08-19-1]) や「#1238. アングロ・ノルマン写字生の神話」 ([2012-09-16-1]) の記事で関連する話題に軽く触れてきた.

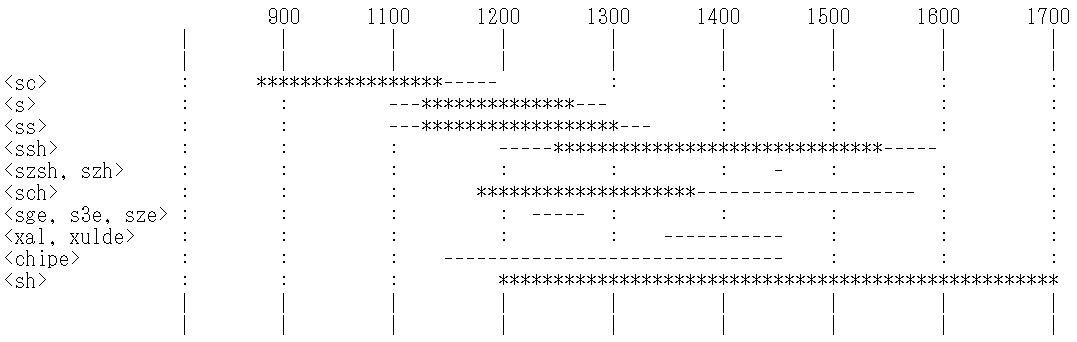

今回は OED sh, n.1 の説明に依拠して,英語史上,問題の子音がどのように綴られてきたのか,もう少し細かく記述したい.まずは,OED の記述に基づいてあらあらの年表を示そう.正確を期しているわけではないので,参考までに.

以下注記を加える.後期古英語の標準綴字だった <sc> は中英語に入ると衰微の一途をたどり,他の種々の異綴字に置き換えられることになった.この子音は当時のフランス語の音素としては存在しなかったため,フランス語で書くことに慣れていた中英語の写字生は,何らかの工夫を強いられることになった.最も単純な試みは単独の <s> を用いる方法で,初期近代英語では語頭と語末の /ʃ/ を表わすのに利用されたが,一般的にはならなかった.その点,重子音字 <ss> は環境を選ばずに用いられたこともあり,より広く用いられた.語中と語末では <ssh> も成功を収め,長く16世紀まで用いられた.16世紀の変わり種としては,Coverdale (1535) でしばしば用いられた <szsh> や <szh> が挙げられるが,あまりに風変わりで真似る者は出なかった.<ss> や <sch> のほかに中英語の半ばで優勢だった異綴字としては,現代ドイツ語綴字を思わせる <sch> を挙げないわけにはいかない.とりわけ語頭では広く行われ,北部方言では16世紀末まで続いた.

特定の語や形態素に現われる /ʃ/ を表わすのに,特定の綴字が用いられたケースがある.例えば she を表わすのに,13世紀には <sge>,

最後に,1200年頃の Ormulum でもすでに規則的に用いられていたが,<sh> が優勢な二重字として他を圧することになる.14世紀末のロンドン文書や Chaucer でも一般的であり,Caxton では標準となった.

近現代英語では,いくつかの語においてこの子音を表わすのに他の字を用いることもあるが,いずれも語源的あるいは発音上説明されるべき周辺的な例である.例えば,machine, schedule, Asia, -tion (cf. 「#2018. <nacio(u)n> → <nation> の綴字変化」 ([2014-11-05-1])) などである.

2014-11-19 Wed

■ #2032. 形容詞語尾 -ive [etymology][suffix][french][loan_word][spelling][pronunciation][verners_law][consonant][stress][gsr][adjective]

フランス語を学習中の学生から,こんな質問を受けた.フランス語では actif, effectif など語尾に -if をもつ語(本来的に形容詞)が数多くあり,男性形では見出し語のとおり -if を示すが,女性形では -ive を示す.しかし,これらの語をフランス語から借用した英語では -ive が原則である.なぜ英語はフランス語からこれらの語を女性形で借用したのだろうか.

結論からいえば,この -ive はフランス語の対応する女性形語尾 -ive を直接に反映したものではない.英語は主として中英語期にフランス語からあくまで見出し語形(男性形)の -if の形で借用したのであり,後に英語内部での音声変化により無声の [f] が [v] へ有声化し,その発音に合わせて -<ive> という綴字が一般化したということである.

中英語ではこれらのフランス借用語に対する優勢な綴字は -<if> である.すでに有声化した -<ive> も決して少なくなく,個々の単語によって両者の間での揺れ方も異なると思われるが,基本的には -<if> が主流であると考えられる.試しに「#1178. MED Spelling Search」 ([2012-07-18-1]) で,"if\b.*adj\." そして "ive\b.*adj\." などと見出し語検索をかけてみると,数としては -<if> が勝っている.現代英語で頻度の高い effective, positive, active, extensive, attractive, relative, massive, negative, alternative, conservative で調べてみると,MED では -<if> が見出し語として最初に挙がっている.

しかし,すでに後期中英語にはこの綴字で表わされる接尾辞の発音 [ɪf] において,子音 [f] は [v] へ有声化しつつあった.ここには強勢位置の問題が関与する.まずフランス語では問題の接尾辞そのもに強勢が落ちており,英語でも借用当初は同様に接尾辞に強勢があった.ところが,英語では強勢位置が語幹へ移動する傾向があった (cf. 「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]),「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]),「#861. 現代英語の語強勢の位置に関する3種類の類推基盤」 ([2011-09-05-1]),「#1473. Germanic Stress Rule」 ([2013-05-09-1])) .接尾辞に強勢が落ちなくなると,末尾の [f] は Verner's Law (の一般化ヴァージョン)に従い,有声化して [v] となった.verners_law と子音の有声化については,特に「#104. hundred とヴェルネルの法則」 ([2009-08-09-1]) と「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照されたい.

上記の音韻環境において [f] を含む摩擦音に有声化が生じたのは,中尾 (378) によれば,「14世紀後半から(Nではこれよりやや早く)」とある.およそ同時期に,[s] > [z], [θ] > [ð] の有声化も起こった (ex. is, was, has, washes; with) .

上に述べた経緯で,フランス借用語の -if は後に軒並み -ive へと変化したのだが,一部例外的に -if にとどまったものがある.bailiff (執行吏), caitiff (卑怯者), mastiff (マスチフ), plaintiff (原告)などだ.これらは,古くは [f] と [v] の間で揺れを示していたが,最終的に [f] の音形で標準化した少数の例である.

以上を,Jespersen (200--01) に要約してもらおう.

The F ending -if was in ME -if, but is in Mod -ive: active, captive, etc. Caxton still has pensyf, etc. The sound-change was here aided by the F fem. in -ive and by the Latin form, but these could not prevail after a strong vowel: brief. The law-term plaintiff has kept /f/, while the ordinary adj. has become plaintive. The earlier forms in -ive of bailiff, caitif, and mastiff, have now disappeared.

冒頭の質問に改めて答えれば,英語 -ive は直接フランス語の(あるいはラテン語に由来する)女性形接尾辞 -ive を借りたものではなく,フランス語から借用した男性形接尾辞 -if の子音が英語内部の音韻変化により有声化したものを表わす.当時の英語話者がフランス語の女性形接尾辞 -ive にある程度見慣れていたことの影響も幾分かはあるかもしれないが,あくまでその関与は間接的とみなしておくのが妥当だろう.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

2014-11-02 Sun

■ #2015. seek と beseech の語尾子音 [consonant][phonetics][inflection][palatalisation]

「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1]) で触れたように,speak / speech, wake / watch, match / make などのペアには /k/ と /ʧ/ の交替がみられる.後者は前者の口蓋化 (palatalisation) した音であり,古英語では両音は語彙項目間のみならず屈折形態間においても規則的な対応を示した.

例えば,現代英語の動詞 seek の古英語における直説法現在の屈折を示すと,ic sēċe, þū sēcst, hē/hēo/hit sēcþ, wē/ġē/hīe sēcaþ となり,不定詞は sēċan だった.屈折形によって,<ċ> /ʧ/ と <c> /k/ が交替していることに注意されたい.すると,現代英語 seek の語尾子音 /k/ は,2人称単数,3人称単数,複数の屈折における子音を受け継いだようにみえる.一方,接頭辞を付した関連語 beseech (< OE besēċan) では,1人称単数や不定詞の屈折における子音を受け継いだようにみえる.

ここで,seek と beseech に関して,いかにして異なる語尾子音が選ばれ標準化したのかという問題が生じる.古英語で似たような音韻構成と屈折を示した teach (< OE tǣċan; cf. token for OE tācn) においては,後に /ʧ/ が選ばれたことを考えると,とりわけ seek の /k/ が説明を要するように思われる.実際,自然の音韻発達を前提とすれば *seech となるはずだった(現在 Lancashire, Cheshire, Derbyshire 方言などでこの形態がみられる).中英語では,MED sēchen (v.) によれば,sechen と seken の両系列が併存しており,いまだ形態は揺れていたが,近代英語になって seek が一般化したようだ.この背景には,/k/ をもつ古ノルド語の形態 sœkja の存在があったのではないかと疑われるが,確かなことはわからない.

なお,活用に関しては seek も beseech も共通して母音交替を伴う弱変化の活用を示し,過去・過去分詞形ともに (be)sought となる.

2014-08-15 Fri

■ #1936. 聞き手主体で生じる言語変化 [phonetics][consonant][function_of_language][language_change][causation][h][sonority][reduplication][japanese][grimms_law][functionalism]

過去4日間の記事で,言語行動において聞き手が話し手と同じくらい,あるいはそれ以上に影響力をもつことを見てきた(「#1932. 言語変化と monitoring (1)」 ([2014-08-11-1]),「#1933. 言語変化と monitoring (2)」 ([2014-08-12-1]),「#1934. audience design」 ([2014-08-13-1]),「#1935. accommodation theory」 ([2014-08-14-1])).「#1070. Jakobson による言語行動に不可欠な6つの構成要素」 ([2012-04-01-1]),「#1862. Stern による言語の4つの機能」 ([2014-06-02-1]),また言語の機能に関するその他の記事 (function_of_language) で見たように,聞き手は言語行動の不可欠な要素の1つであるから,考えてみれば当然のことである.しかし,小松 (139) のいうように,従来の言語変化の研究において「聞き手にそれがどのように聞こえるかという視点が完全に欠落していた」ことはおよそ認めなければならない.小松は続けて「話す目的は,理解されるため,理解させるためであるから,もっとも大切なのは,話し手の意図したとおりに聞き手に理解されることである.その第一歩は,聞き手が正確に聞き取れるように話すことである」と述べている.

もちろん,聞き手主体の言語変化の存在が完全に無視されていたわけではない.言語変化のなかには,異分析 (metanalysis) によりうまく説明されるものもあれば,同音異義衝突 (homonymic_clash) が疑われる例もあることは指摘されてきた.「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]) では,聞き手の関与する意味変化にも触れた.しかし,聞き手の関与はおよそ等閑視されてきたとはいえるだろう.

小松 (118--38) は,現代日本語のハ行子音体系の不安定さを歴史的なハ行子音の聞こえの悪さに帰している.語中のハ行子音は,11世紀頃に [ɸ] から [w] へ変化した(「#1271. 日本語の唇音退化とその原因」 ([2012-10-19-1]) を参照).例えば,この音声変化に従って,母は [ɸawa],狒狒は [ɸiwi],頬は [ɸowo] となった.そのまま自然発達を遂げていたならば,語頭の [ɸ] は [h] となり,今頃,母は「ハァ」,狒狒は「ヒィ」,頬は「ホォ」(実際に「ホホ」と並んで「ホオ」もあり)となっていただろう.しかし,語中のハ行子音の弱さを補強すべく,また子音の順行同化により,さらに幼児語に典型的な同音(節)重複 (reduplication) も相まって2音節目のハ行子音が復活し,現在は「ハハ」「ヒヒ」「ホホ」となっている.ハ行子音の調音が一連の変化を遂げてきたことは,直接には話し手による過程に違いないが,間接的には歴史的ハ行子音の聞こえの悪さ,音声的な弱さに起因すると考えられる.蛇足だが,聞こえの悪さとは聞き手の立場に立った指標である.ヒの子音について [h] > [ç] とさらに変化したのも,[h] の聞こえの悪さの補強だとしている.

日本語のハ行子音と関連して,英語の [h] とその周辺の音に関する歴史は非常に複雑だ.グリムの法則 (grimms_law),「#214. 不安定な子音 /h/」 ([2009-11-27-1]) および h の各記事,「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) などの話題が関係する.小松 (132) も日本語と英語における類似現象を指摘しており,<gh> について次のように述べている.

……英語の light, tight などの gh は読まない約束になっているが,これらの h は,聞こえが悪いために脱落し,スペリングにそれが残ったものであるし,rough, tough などの gh が [f] になっているのは,聞こえの悪い [h] が [f] に置き換えられた結果である.[ɸ] と [f] との違いはあるが,日本語のいわゆる唇音退化と逆方向を取っていることに注目したい.

この説をとれば,rough や tough の [f] は,「#1195. <gh> = /f/ の対応」 ([2012-08-04-1]) で示したような話し手主体の音声変化の結果 ([x] > [xw] > f) としてではなく,[x] あるいは [h] の聞こえの悪さによる(すなわち聞き手主体の) [f] での置換ということになる.むろん,いずれが真に起こったことかを実証することは難しい.

・ 小松 秀雄 『日本語の歴史 青信号はなぜアオなのか』 笠間書院,2001年.

2014-07-24 Thu

■ #1914. <g> の仲間たち [grammatology][grapheme][alphabet][consonant][g][yogh][z]

英語史における <g> とその仲間の文字の関係は,とりわけ中英語期において,非常に複雑である.古英語期より,<g> という文字素 (grapheme) には,異文字 (allograph) として,平らな頭部をもつ <<Ӡ>> という字形 (insular <g>) と丸い閉じた頭部をもつ <<g>> という字形 (Carolingian <g>) があった.古英語では,前者が普通であり,後者は主としてラテン語を写すのに使われたにすぎない.当時の <g> は,後母音(字)の前では軟口蓋閉鎖音の /g/,前母音(字)の前では硬口蓋摩擦音の /j/ に対応した.<god> (God), <gear> (year) の如くである.しかし,写字生の中には2つの音価の混用を嫌い,/j/ に <i> を当てたり,二重字 <ge> を用いた者もいた.yoke に相当する語を <ioc>, <geoc> などと綴った例がある.

ノルマン・コンクェストが起こり中英語期に入ると,<<g>> (Carolingian <g>) が一般化した.原則としてその音価は /g/ だったが,「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]) で見たように /ʤ/ にも対応することがあった.一方,<<Ӡ>> (insular <g>) は,従来通り硬口蓋摩擦音 /j/ を表わし続けて残ったが,さらに軟口蓋摩擦音 /x/ をも表わすようになった.ここから,両音を中に含む yogh がその呼び名となった.yogh の字形は <<Ӡ>> (insular <g>) から,より数字の <3> やフランス語式の <z> に近い字形である <<ȝ>> へと発展し,中英語期を通じて広く行われたが,15世紀に各々の音価は <y> や <gh> の文字により置き換えられた.<ȝet> (yet), <ȝou> (you), <niȝt> (night), <liȝt> (light) を参照.

しかし,この <<ȝ>> は,15世紀後半に印刷技術が導入されたときに,Scotland でちょっとしたひねりを加えられた.先に述べたように,その字形はフランス語式の <z> の字形に類似していたため,スコットランドの印刷家たちは見慣れない <<ȝ>> を <<z>> と混同してしまった.そこで,<<ȝ>> と綴るべきところに誤って <<z>> と綴る例が見られるようになる.<zeir> (year), <ze> (ye), <capercailzie> (capercailye) の如くである.固有名詞にもその混同の痕跡を残しており,「#447. Dalziel, MacKenzie, Menzies の <z>」 ([2010-07-18-1]) で見たとおりである.

このように,insular <g> および yogh は,古英語以来,近代の入り口に至るまで,他の複数の文字と複雑に関わり合い,時に混乱を引き起こしながらも活躍した文字として,英語文字史の一時代を飾ったのである.以上,Horobin (86, 91) を参考にして執筆した.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

2014-05-02 Fri

■ #1831. アルファベットの子音文字の名称 [alphabet][consonant][latin][etruscan][phonetics][gvs]

過去の記事で,ローマン・アルファベットのいくつかの文字の名称について話題にした(昨日の記事「#1830. Y の名称」 ([2014-05-01-1]) と,その末尾にあるリンク先を参照).個々の文字について語るべきことはあるが,今回は子音字に関する一般論を中心に話を進めたい.以下,田中 (83--85) に依拠する.

現代英語のアルファベット26文字のうち,母音字 <a, e, i, o, u> を除いた21字が子音字である.子音字の名称はいくつかの例外を除き,その子音の音価に [iː] を後続させるグループ (Class I) と,[ɛ] を先行させるグループ (Class II) とに分けられる.

・ Class I: <b, c, d, g, p, t, v, z>

・ Class II:<f, l, m, n, s, x>

この分布を理解するには,歴史的な音価,とりわけ子音についてはラテン語(さらに文字史を遡ってエトルリア語)の音価を意識する必要がある.Class I の最初の6字はラテン語の破裂音 [b, k, d, g, p, t] に対応する.それぞれに後続する長母音 [iː] は,[eː] が大母音推移により,上げを経た結果である.一方,Class II の子音字はラテン語の継続音あるいは複合子音 [f, l, m, n, s, ks] に対応する.Class I の <v> と <z> は破裂音ではなく摩擦音だが,おそらく [ɛv], [ɛz] と呼んでしまうと,対応する無声子音字 <f> [ɛf], <s> [ɛs] と発音上区別がつきにくくなるという理由があったのではないか.

調音音声学的に Class I と II の分布を説明しようとすると,次のようになる(田中,p. 84).

子音文字について,継続宇音には e が先行し,そして破裂音には e が後続した現象は,Isaac Taylor がしたように,生理学的観点から眺めることもできよう.例えば,fe よりも ef という方がやさしく,eb よりも be という方がやさしい.それは継続音を発音する際には発音器官は完全には閉鎖されず,気息が漏れ,従って,子音が聞かれる前に母音が無意識に作られる.これにより,fe に達する前に実際上 ef が得られる.これに反して,破裂音の場合には閉鎖は完全であり,そして開放が行なわれる時,意識的な努力なくして母音が作られる.これにより,b に e を先行させることは明らかに努力を必要とするが,b は,唇が開かれる時,e に後続されることなくして発することはできない.言い換えれば,「最小努力の法則」 ('law of least effort') が,母音が継続音に先行し,そして破裂音に後続することを要求する.そして,この場合,最も容易な母音は中性的な e である.

興味深い説ではある.関連して,「#1141. なぜ mama と papa なのか? (2)」 ([2012-06-11-1]) も参照されたい.

<j> の名称 [ʤeɪ] については「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) で触れた通り,すぐ右どなりの <k> の名称 [keɪ] にならったものとされるが,[keɪ] 自体はなぜこの二重母音を伴っているのだろうか.これは,「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1]) で示唆したように,エトルリア語やラテン語において [k] 音の表記が後続する母音に応じて <c>, <k>, <qu> の間で変異していたことが影響している.[i, e] など前母音が後続するときには <c> が選ばれ,[a] の低母音が後続するときには <k> が選ばれ,[u, o] など後母音が後続するときには <q> が選ばれた.この傾向は英語を含めた後の諸言語にも多かれ少なかれ受け継がれており,英語の各文字の呼称にも間接的に反映されている.すなわち,<c> = [siː] はラテン語の <c> = [keː] から発展し,<k> = [keɪ] はラテン語の <k> = [kaː] から発展し,<q> = [kjuː] はラテン語の <q> = [kuː] から発展した.(前母音の前位置における [k] > [s] の音発達については,ラテン語から古フランス語を経て英語もその影響を被ったが,[kj] > [tj] > [ʧ] > [ʦ] > [s] の経路をたどった.)

最後に <r> の名称 [ɑː] (AmE [ɑr]) について.[r] は継続音として本来 Class II に属しており,ラテン語では少なくとも4世紀以降は [ɛr] のように読まれていた.中英語期に [er] > [ar] の変化が sterre > star, ferre > far など多くの語で生じたのに伴って,この文字の読みも [ar] へと変化した(関連して,「#179. person と parson」 ([2009-10-23-1]) と「#186. clerk と cleric」 ([2009-10-30-1]) を参照).その後,18世紀までに [ar] > [ær] > [æːr] > [ɑː] と規則変化して,現在に至る(田中,pp. 157--58).

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-29 Tue

■ #1828. j の文字と音価の対応について再訪 [phonetics][french][latin][italian][spelling][pronunciation][consonant][j][grapheme]

「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) の記事の最後の段落で,<j> (= <i>) = /ʤ/ の対応関係が生まれた背景について触れた.ラテン語から古フランス語への発展期に,有声硬口蓋接近音 [j] が有声後部歯茎破擦音 [ʤ] へ変化したという件だ.この音韻変化と「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]) の記事の内容に関連して,田中 (138--39) によくまとまった記述があったので,引用する(OED の記述もほぼ同じ内容).

6世紀少し前に,後期ラテン語において,上述の [j] 音はしばしば発声上圧縮され,前舌面および舌尖を [j] の位置よりさらに高めることによってその前に d 音を発生させ iūstus > d-iūstus, māior > mā-d-ior, [dj] を経て [ʤ] に assibilate された.一方 g の古い喉音は前母音の前で口蓋化して [ʤ] に変わっていたので,consonantal i と 'soft' g はロマンス諸語では同一の音価をもつようになった.

イタリア語では,consonantal i から発展した新しい音 [ʤ] は e, i の前には g,そして a, o, u の前には gi- によって書き変えられることになって,j の綴りは捨てられた.〔中略〕

しかし,フランス語では i 文字は発展した音価をもってそのまま保存され,従って consonantal i と 'soft' g は等値記号であり,その差異は語の起源によるだけである.

L OF It. ModE iūstus iuste giusto just iūdic-cem iuge giudice judge Iēsus Iesu Gesù Jesus māior maire maggiore major gesta geste gesto gest (jest)

Norman Conquest 後,consonantal i はその古代フランス語の音価 [ʤ] をもって英語に輸入された.フランス語ではその後 [ʤ] はその第一要素を失って [ʒ] に単純化されたが,英語は今日に至るまでフランス起源の語においてその原音を保存している.

加えて,アルファベット <J> の呼称 /ʤeɪ/ について,田中 (141) の記述を引用しておこう.

J は古くは jy [ʤai] と呼ばれて左どなりの同族文字 I [ai] と押韻し,そしてフランス名 ji と呼応した.この呼び名は今でもスコットランドその他において普通である.近代イギリス名(17世紀)ja あるいは jay [ʤei] は,その a [ei] を右どなりの k に負う (O. Jespersen, B. L. Ullman) .ドイツ名 jot [jɔt] は,16世紀に j が初めて i から分化した時,セム名 yōd から取られた.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-26 Sat

■ #1825. ローマ字 <F> の起源と発展 [grammatology][grapheme][latin][greek][alphabet][consonant][f][reduplication]

現代英語で <f> はほぼ常に /f/ に対応している(唯一の例外は of).この安定した関係は中英語にまで遡る.それ以前の古英語では <v> を欠いていたので,<f> は [f] とともに [v] にも対応していたが,中英語期にフランス語の綴字習慣に影響されて <v> が導入されることにより,<f> = /f/ の一意の関係が確立した.この経緯については,「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]),「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1230. over と offer は最小対ではない?」 ([2012-09-08-1]) を参照されたい.

英語史の範囲内で見る限り,<f> は特に問題となることはなさそうだが,この文字が無声唇歯摩擦音に対応するようになったのは,ラテン語における革新ゆえである.古代ギリシア語のアルファベットを知っている人は,<f> に対応する文字がないことに気づくだろう.しかし,古代ギリシア語でも西方言には <f> に相当する文字が残っていたし,東方言でも最初期の段階にはそれがあった.後に koiné となる東方言の1変種である Attic ではそれが失われていたので,現代に至るギリシア・アルファベットには <f> が含まれていないのである.

初期ギリシア語には存在した <F> は,Γを上下にずらして2つ並べたような字形だったために,"digamma" として知られていた.これは,セム・アルファベットの第6番目の文字(Yに似た字形で,"wāu" と呼ばれる)を引き継いだもので,ギリシア語では半母音 [w] に近い摩擦音の音価を表わした.しかし,東方言ではこの音は消失し,その文字も捨て去られた.半母音 [w] に対して純正の母音 [u] は同起源のΥの文字で表わされ,これが後にラテン語以降の諸言語で <U>, <V>, <W>, <Y> へと分化していった.つまり,ローマ字の <F>, <U>, <V>, <W>, <Y> はすべてセム・アルファベットの wāu に起源をもつことになる.

さて,ラテン語はギリシア語西方言でまだ生き残っていた <F> = [w] の関係を取り入れた.しかし,ラテン語では [w] は <V> で表わす慣習が確立したので,<F> は不要となった.不要となった <F> はギリシア語東方言のときのように廃用となる可能性もあったが,ラテン語はこの余った文字をギリシア語にはなく,ラテン語にはあった無声唇歯摩擦音 [f] を表わすのに転用することを決めた.当初は,直接の転用には抵抗があったらしく,<F> 単体ではなく <FH> のように2文字を合わせて [f] を標示することを試みた証拠がある.例えば,紀元前7世紀の最古のラテン語で記された「マニオス刻文」には,右から左へ "IOISAMVN DEKAHFEHF DEM SOINAM" (Manios made me for Numasios) とあり,第3語目に "FHEFHAKED" (古典ラテン語の fecit に相当する古い加重形 reduplication)が見える(田中,p. 71).しかし,後には <F> 単体で [f] を表わすことになった.この関係が,ラテン語およびそれ以降の諸言語で保持されている.

ある言語のアルファベットが別の言語に移植される際に,不要な文字が廃用となったり,転用されたり,新しい文字が足されるなど,種々の変更が加えられることは,アルファベット史を通じて何度となく繰り返されてきた.文字と音化の関係は,ときに惰性で保持されることはあっても,その都度変化するのも普通のことだったことがわかるだろう.

以上,田中 (pp. 125--28) を参照して執筆した.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-25 Fri

■ #1824. <C> と <G> の分化 [grammatology][grapheme][latin][greek][alphabet][etruscan][rhotacism][consonant][c][g][q]

現代英語で典型的に <c> は /k/, /s/ に,<g> は /g/, /ʤ/ に対応する.それぞれ前者の発音は,古英語期に英語が Roman alphabet を受け入れたときのラテン語の音価に相当し,後者の発音は,その後の英語の歴史における発展を示す(<g> については,「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]) を参照).ラテン語から派生したロマンス諸語でも,種々の音変化の結果として,<c> や <g> が表わす音は,古典ラテン語のものとは異なっていることが多い.しかし,上で規範であるかのように参照したラテン語の <c> = /k/, <g> = /g/ という対応関係そのものも,ラテン語の歴史や前史における発展の結果,確立してきたものである.

ラテン語は,後にローマ字と呼ばれることになるアルファベットを,ギリシア語の西方方言からエトルリア語 (Etruscan) を介して受け取った.ギリシアとローマの両文明の仲介者であるエトルリア人とその言語は,「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) や「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1]) でみたように,アルファベット史上に大きな役割を果たしたが,非印欧語であるエトルリア語について多くが知られているわけではない.しかし,エトルリア語の破裂音系列に有声・無声の音韻的対立がなかったことはわかっている.それにより,エトルリア語では,有声破裂音を表わすギリシア語のβとδは不要とされ廃用となった.しかし,γについては生き残り,これが軟口蓋破裂音 [k], [g] を表わす文字として用いられることとなった.

さて,エトルリア語から文字を受け取ったラテン語は,当初,γ = [k], [g] の関係を継続した.したがって,人名の省略形では,GAIUS に対して C. が,GNAEUS に対して CN. が当てられていた.しかし,紀元前300年頃に,この文字はとりわけ [k] に対応するようになり,純正に音素 /k/ を表わす文字として認識されるようになった.字体も rounded Γ と呼ばれる現代的な <C> へと近づいてゆき,<C> = /k/ の関係が確立すると,対応する有声音素 /g/ を表わすのに <C> に補助記号を伏した字形,後に <G> へ発展することになる字形が用いられるようになった.こうして紀元前300年頃に <C> と <G> が分化すると,後者はギリシア・アルファベットにおいてζが収っていた位置にはめ込まれた.ζは,ラテン語では後に <Z> として再採用されアルファベットの末尾に加えられることになったものの,[z] -> [r] の rhotacism を経て初期の段階で不要とされ廃用とされていたのである.

なお,ローマン・アルファベットでは無声軟口蓋破裂音を表わすのに <c>, <k>, <q> など複数の文字が対応しており,この点について英語を含めた諸言語は複雑な歴史を経験してきた.これは,英語の各文字の名称 /siː/, /keɪ/, /kjuː/ が暗示しているように,後続母音に応じた使い分けがあったことに起因する.エトルリア語では,前7世紀あるいはその後まで,CE, KA, QO という連鎖で用いられていた (cf. Greek kappa (Ka) vs koppa (Qo)) .現在にまで続く [k] を表わす文字の過剰は,ギリシア語やエトルリア語からの遺産を受け継いでいるがゆえである.

以上,田中 (pp. 76--79, 119) を参照して執筆した.

・ 田中 美輝夫 『英語アルファベット発達史 ―文字と音価―』 開文社,1970年.

2014-04-19 Sat

■ #1818. 日本語の /r/ [phonetics][consonant][japanese][phoneme][r][l]

「#1618. 英語の /l/ と /r/」 ([2013-10-01-1]) および昨日の記事「#1817. 英語の /l/ と /r/ (2)」 ([2014-04-18-1]) に引き続き,/r/ の話題.今回は日本語の /r/ の音声的実現についてである.

日本語のラ行の子音 /r/ は,典型的には,有声歯茎はじき音 [ɾ] として実現される.特に「あられ」のように,母音に挟まれた環境ではこれが普通である.この音は,BrE の merry や AmE の letter の第2子音として典型的に現れる音でもある.調音音声学的には,この音は有声歯茎閉鎖音 /d/ にかなり近いが,[ɾ] では舌尖と歯茎による閉鎖が弱く,その時間も短いという特徴がある.「ライオン」などの語頭や「アッラー」などの促音の後では接触が強くなり,/d/ にさらに近づくが,閉鎖の開放は弱めである.

意外と知られてないことだが,日本語母語話者の個人によっては,有声側面接近音 [l] に近い子音がラ行子音として用いられている.語頭や撥音の後で現われることが多いが,母音間でも側音に近くなる人もいる.ぴったりの音声標記はないが,有声そり舌破裂音 [ɖ] や 有声歯茎側面はじき音 [ɺ] や(接触が長い場合の)舌尖による有声歯茎側面接近音 [l̺] にも近いので,これらで代用する方法もある.有声歯茎側面はじき音 [ɺ] は,いわば [l] をはじき音化したものだが,タンザニアのチャガ語などで聞かれる子音である.

ほかにも「べらんめえ口調」に典型的とされる有声歯茎ふるえ音 [r] が,日本語 /r/ の自由異音として現れることがある.

以上,斉藤 (91) と佐藤 (43) を参照した.

・ 斉藤 純男 『日本語音声学入門』改訂版 三省堂,2013年.

・ 佐藤 武義(編著) 『展望 現代の日本語』 白帝社,1996年.

2014-04-18 Fri

■ #1817. 英語の /l/ と /r/ (2) [phonetics][consonant][rp][dialect][phoneme][r][l]

英語の /l/ と /r/ については,「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]),「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]),「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1]) などで扱ってきた.とりわけ調音について「#1618. 英語の /l/ と /r/」 ([2013-10-01-1]) で概要を記したが,今回は一部重複するものの,それに補足する内容の記事を Crystal (245) に依拠して書く.

前の記事でも見たように,英語の音素 /l/ は,様々な音声として実現される.[l] の基本的な調音は,舌先を歯茎に接し,舌の側面から呼気を抜けさせるものだが,舌のとる形に応じて大きく2種類が区別される.それぞれ "clear l" と "dark l" と呼ばれる.前者 [l] は,前舌が硬口蓋に向かって上がるもので,前母音の響きをもち,RP では母音や [j] の前位置で起こる (ex. leap) .後者 [ɫ] は,後舌が軟口蓋に向かって上がるもので,後母音の響きをもち,RP ではそれ以外の位置で起こる (ex. pool) .ただし,clear l と dark l の分布は,諸変種において様々であり,例えば,Irish の一部であらゆる位置で clear l が聞かれたり,Scots や AmE の多くであらゆる位置で dark l が聞かれる.また,please, sleep のような無声子音の後位置では無声化した [l] が用いられる.そのほか,bottle のように音節主音的な l では,先行する [t] の側面破裂を伴う.Cockney 方言や一部 RP ですら,peel などの dark l が母音化し,[piːo] などとなる.

英語の音素 /r/ は,おそらく変種による差や個人差が最も多い子音だろう.最も普通には有声歯茎接近音 [ɹ] として実現される.d に後続する場合には,舌先が歯茎に限りなく接近し,摩擦音化が生じる (ex. drive) .母音に挟まれた位置やいくつかの子音の後位置で,日本語の典型的なラ行の子音と同じような有声歯茎はじき音 [ɾ] となる (ex. very, sorry, three) .気息を伴う [ph, th, kh] の後位置では無声摩擦音となる (ex. pry, try, cry) .

変種による異音としては,最も有名なのが有声そり舌接近音の [ɻ] で,先行する母音の音色を帯びる.General American に典型的だが,ほかにもイングランド南西部や東南アジアの変種でも聞かれる.有声歯茎ふるえ音の [r] は,Scots や Welsh の一部で聞かれるが,その他の変種でも格調高い発音において現れることがある.そのほか,フランス語やドイツ語で一般的に聞かれる有声口蓋垂摩擦音 [ʁ] あるいは有声口蓋垂ふるえ音 [ʀ] が,イングランド北東方言や一部スコットランド方言でも聞かれ,"Northumbrian burr" と呼ばれることがある(「#1055. uvular r の言語境界を越える拡大」 ([2012-03-17-1]) を参照).最後に,19世紀前半のイングランドで,red を [wed] と発音するように /r/ を [w] で代用することがはやったことを付け加えておこう.

なお,音素としては /r/ ではないが,AmE で matter の t は有声歯茎はじき音 [ɾ] として実現されることが多く,party の t は有声そり舌はじき音 [ɽ] で発音される.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2014-04-14 Mon

■ #1813. IPA の肺気流による子音の分類 [phonetics][consonant][ipa][chart][link]

標題の内容に入る前に,関連する過去の記事へリンクを張っておく.

・ 「#251. IPAのチャート」 ([2010-01-03-1])

・ 「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1])

・ 「#822. IPA の略史」 ([2011-07-28-1])

・ 「#1376. 音声器官の図」 ([2013-02-01-1])

・ 「#31. 現代英語の子音の音素」 ([2009-05-29-1])

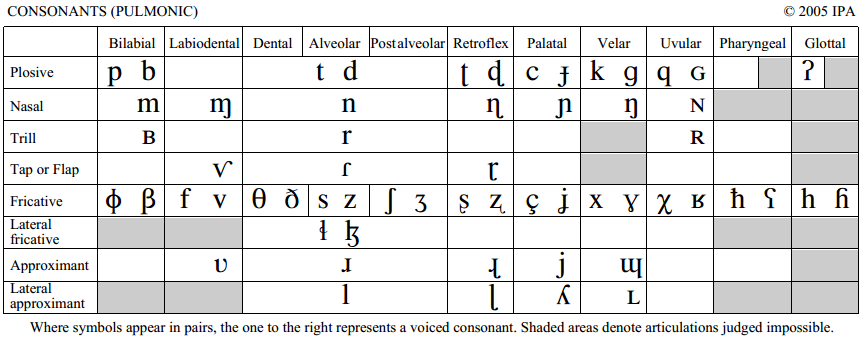

では,本題へ.以下の IPA の2005年度版 (PDF; 58KB) の肺気流(「#1672. 気流機構」 ([2013-11-24-1]) を参照)による子音表で,行と列はそれぞれ何を表わしているだろうか.

まず,列は調音点 (place of articulation) を表わし,左端の唇から右端の声門まで,声道内の各器官に対応する.左を向いた顔の横顔ととらえればよい.

一方,行は調音様式 (manner of articulation) を表わし,上から下へ,およそ呼気に対する妨害の程度の高いものから順に並んでいる.ここで妨害の種類は8つに区分されているが,この配列にも実は一定の論理がある.その論理は,斉藤 (21) による図をみれば一目瞭然だ.分節音の種類に英語訳をつけつつ,その図を再現しよう.

┌─ 破裂[口]音 (plosive)

┌─ 破 裂 ─┤

│ └─ [破裂]鼻音 (nasal)

│

口腔内に閉鎖がつくられるもの ─┼─ ふるえ ─── ふるえ音 (trill)

│

└─ はじき ─── はじき音 (tap or flap)

┌─ [中線的]摩擦音 (fricative)

┌─ 摩 擦 ─┤

│ └─ 側面[的]摩擦音 (lateral fricative)

口腔内に隙間が残されるもの ──┤

│ ┌─ [中線的」接近音 (approximant)

└─ 接 近 ─┤

└─ 側面[的]接近音 (lateral approximant)

大きく2系列に分かれる.口腔内に完全な閉鎖が作られて,気流が一時止められるものと,閉鎖が不完全で隙間が残り,気流がせき止められないものとである.前者は広い意味での破裂を表わし,閉鎖の形成,持続,開放の3段階からなる.しっかりした持続が1回はあるもの,と言い換えてもよい.気流の開放が口のみで生じれば破裂[口]音 (plosive) ,鼻でも生じれば[破裂]鼻音 (nasal) となる.一方,持続の極めて短い閉鎖と破裂が複数回繰り返されると,例えば巻き舌音のような,ふるえ音 (trill) となる.また,極めて短い閉鎖と破裂が一度だけ生じる場合には,日本語のラ行の子音に現れるような,はじき音 (tap or flap) となる.厳密に言えば,tap と flap は異なり,「tap は舌(動的調音器官)がそれ自体の運動の目的として上歯茎など(静的調音器官)に接触してもどるもの,flap は舌がもとの位置にもどる運動の途中で上歯茎などに1回触れるものをさす」(斉藤,p. 40).

もう1つの系列,すなわち口腔内に隙間が残される音には,調音器官のあいだを通る気流の摩擦の強いものと,そのような摩擦がほとんどなく,調音器官間がある程度接近しているにすぎないものとが区別される.また,それぞれについて,気流が口腔内の真ん中を通るか脇を通るかに応じて,中線的と側面的な音が区別される.結果として,[中線的]摩擦音 (fricative) ,側面[的]摩擦音 (lateral fricative) ,[中線的」接近音 (approximant) ,側面[的]接近音 (lateral approximant) の4種類が分けられることになる.

IPA の子音分類は,したがって,調音音声学の観点からきわめて論理的になされていることになる.全体として,肺気流による子音の分類は,以下の5つの観点からなされているといえる(斉藤,p. 25).

(1) 声門の状態(声帯の振動の有無)

(2) 調音の場所(どの部分で空気の流れを妨害するか)

(3) 気流の通路(気流は口腔内の真ん中を通るか脇を通るか)

(4) 接近の度合いなど(気流に対してどのように妨害を作るか)

(5) 口蓋帆の位置(気流は鼻腔に抜けるか抜けないか)

IPA や音声学の学習には,音声を聴くこともできる以下のページをどうぞ.

・ 東京外国語大学による IPA モジュール

・ Department of Language and Communication Studies, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet による A Sound Reference to the IPA: active, sound-enabled version of the International Phonetic Alphabet

・ Department of Phonetics and Linguistics, University College London による IPA: Alphabet

・ The UCLA Phonetics Lab

・ Institute of Phonetic Sciences, University of Amsterdam による Phonetic Sciences, Amsterdam

・ 東北大学の後藤斉教授による 音声学と音響音声学のリンク集

・ 斉藤 純男 『日本語音声学入門』改訂版 三省堂,2013年.

2014-04-11 Fri

■ #1810. 変異のエントロピー [statistics][entropy][variation][consonant][speed_of_change][language_change][schedule_of_language_change][-ly]

昨今,エントロピー (entropy) というキーワードをよく聞くようになったが,言語との関連で,この概念が話題にされることはあまりない.本ブログでは,「#838. 言語体系とエントロピー」 ([2011-08-13-1]) をはじめとして,##838,1089,1090,1587,1693 の各記事でこの用語に触れてきたが,まだ具体的な問題に適用したことはなかった.

エントロピーとは,体系としての乱雑さの度合いを示す指標である.データがいかに一様に散らばっているかを表わす尺度と言い換えてもよい.言語への応用は,Gries (112) が少し触れている.

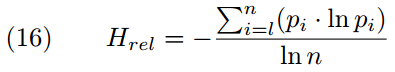

A simple measure for categorical data is relative entropy Hrel. Hrel is 1 when the levels of the relevant categorical variable are all equally frequent, and it is 0 when all data points have the same variable level. For categorical variables with n levels, Hrel is computed as shown in formula (16), in which pi corresponds to the frequency in percent of the i-th level of the variable:

Gries は,300個の名詞句における冠詞の分布という例を挙げている.無冠詞164例,不定冠詞33例,定冠詞103例という内訳だった場合,Hrel = 0.8556091 となり,かなり不均質な分布を示すことになる.

ほかに散らばり具合が問題になるケースはいろいろと考えることができる.例えば,注目語句の出現頻度が,テキスト(のジャンル)に応じて一様か否かを測るということもできるだろう.

また,ある語に異形態や異綴字が認められる場合に,それぞれの変異形 (variants) の分布が均一か不均一かを計測することなどもできる.そのような変異の相対エントロピーが同時代の異なるテキスト(ジャンル)の間でどのくらい異なるのか,あるいは歴史的な関心からは,異なる時代のテキスト(ジャンル)の間でどのくらい異なるのかを,客観的に確かめることができるだろう.標準化その他の過程により,その変異が1つの形へ収斂してゆく場合,エントロピーが減少することになる.

具体的に考えるために,「#1773. ich, everich, -lich から語尾の ch が消えた時期」 ([2014-03-05-1]) で取り上げた,語尾の ch の脱落のデータを参照しよう.先の記事で Schlüter による集計結果の表を掲げたが,今回は,音声環境 (before V, before <h>, before C) の区別はせず,単純に ME II--ME IV の各時代に現れた変異形のトークン数のみを考慮に入れることにする.各変異形の各時代の Hrel を計算した結果の表を下に示す.

| I | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) |

|---|---|---|---|---|

| ich | 853 | 589 | 7 | 0 |

| I | 33 | 503 | 1397 | 2612 |

| Hrel | 0.2295 | 0.9955 | 0.04531 | 0.0000 |

| EVERY | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) |

| everich | - | 12 | 10 | 9 |

| everiche | - | 12 | 3 | 0 |

| every | - | 5 | 112 | 152 |

| Hrel | - | 0.9406 | 0.3550 | 0.1962 |

| -LY | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) |

| -lich | 106 | 33 | 31 | 3 |

| -''liche' | 689 | 168 | 70 | 44 |

| -ly | 12 | 19 | 1088 | 1444 |

| Hrel | 0.4225 | 0.6390 | 0.3123 | 0.1342 |

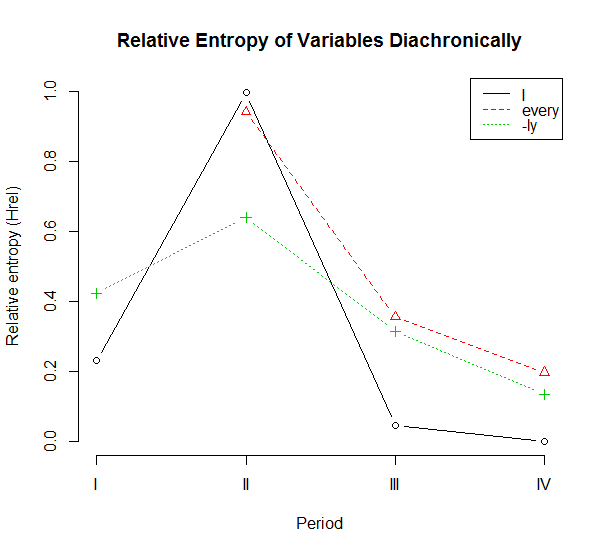

これの をプロットすると,次のようになる.

1人称単数代名詞主格 I の変異は,集束→発散→集束と推移しており,不安定期 II の突出が目立つ.安定していた体系が急激に乱され,そしてすぐに回復したという推移だ.第I期のデータを欠く every の変異は,I ほどではないものの,同じようにIIからIIIの時期にかけて急激な下落を示す.-ly の変異も,より緩やかではあるが,同時期に同様の下降を表わす.

Schlüter は,ich, everich, -lich の順で語尾の ch が脱落し,変異の収斂に向かっていったと評価しているが,これは第II期以降のエントロピーの減少率のことを指していると解釈できる.しかし,第I期からの推移も考慮に入れると,I の発散の開始は -ly の発散よりも後のようである.これは,早く始まった変化はゆっくりと進行するのに対し,遅く始まった変化は急速に進行するという,言語変化にしばしば見られるパターンを示唆する.エントロピー曲線の形状でいえば,前者は裾の長い富士山型,後者は先のとがったマッターホルン型ということになる.エントロピーという指標を用いて,言語変化のスピードについて何か一般化できることがあるかもしれない.

・ Gries, Stefan Th. Statistics for Linguistics with R: A Practical Introduction. Berlin: Mouton, 2009.

・ Schlüter, Julia. "Weak Segments and Syllable Structure in ME." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 199--236.

2014-03-05 Wed

■ #1773. ich, everich, -lich から語尾の ch が消えた時期 [me][corpus][hc][phonetics][personal_pronoun][consonant][-ly]

「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1]) の記事で,古英語から中英語にかけて用いられた1人称単数代名詞の主格 ich が,語末の子音を消失させて近代英語の I へと発展した経緯について論じた.そこでは,純粋な音韻変化というよりは,機能語に見られる強形と弱形の競合が関わっているのではないかと提案した.

しかし,音韻的な要因が皆無というわけではなさそうだ.Schlüter によれば,後続する語頭の音に種類によって,従来の長形 ich か刷新的な短形 i かのいずれかが選ばれやすいという事実が,確かにある.

Schlüter は,Helsinki Corpus を用いて中英語期内で時代ごとに,そして後続音の種類別に,ich, everich, -lich それぞれの変異形の分布を調査した.以下に,Schlüter (224, 227, 226) に掲載されている,各々の分布表を示そう.

| I | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| tokens | % | tokens | % | tokens | % | tokens | % | ||

| before V | ich | 169 | 100 | 121 | 95 | 4 | 3 | 0 | 0 |

| I | 0 | 0 | 6 | 5 | 135 | 97 | 253 | 100 | |

| before <h> | ich | 171 | 100 | 105 | 97 | 3 | 2 | 0 | 0 |

| I | 0 | 0 | 3 | 3 | 156 | 98 | 316 | 100 | |

| before C | ich | 513 | 94 | 363 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I | 33 | 6 | 494 | 58 | 1106 | 100 | 2043 | 100 | |

| EVERY | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) | |||||

| tokens | % | tokens | % | tokens | % | tokens | % | ||

| before V | everich | - | 6 | 86 | 7 | 64 | 9 | 39 | |

| everiche | - | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| every | - | 0 | 0 | 4 | 36 | 14 | 61 | ||

| before <h> | everich | - | 0 | 0 | 1 | 20 | - | ||

| everiche | - | 1 | 100 | 1 | 20 | - | |||

| every | - | 0 | 0 | 3 | 60 | - | |||

| before C | everich | - | 6 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | |

| everiche | - | 10 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||

| every | - | 5 | 24 | 105 | 96 | 138 | 100 | ||

| -LY | 1150--1250 (ME I) | 1250--1350 (ME II) | 1350--1420 (ME III) | 1420--1500 (ME IV) | |||||

| tokens | % | tokens | % | tokens | % | tokens | % | ||

| before V | -lich | 23 | 12 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 |

| -liche | 162 | 87 | 51 | 77 | 23 | 8 | 21 | 5 | |

| -ly | 1 | 1 | 7 | 11 | 251 | 88 | 421 | 95 | |

| before <h> | -lich | 13 | 18 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |

| -liche | 59 | 82 | 24 | 73 | 8 | 14 | 0 | 0 | |

| -ly | 0 | 0 | 2 | 6 | 49 | 84 | 76 | 100 | |

| before C | -lich | 70 | 13 | 18 | 15 | 18 | 2 | 2 | 0 |

| -liche | 468 | 85 | 93 | 77 | 39 | 5 | 23 | 2 | |

| -ly | 11 | 2 | 10 | 8 | 788 | 93 | 947 | 97 | |

3つの表で,とりわけ子音の前位置 (before C) で ch の脱落した短形のパーセンテージを通時的に追ってもらいたい.短形の拡大の速度に多少の違いはあるが,ME II と ME III の境である1350年の前後で,明らかな拡大が観察される.14世紀半ばに,ich → I, everich → every, -lich → -ly の変化が著しく生じたことが読み取れる.

もう少し細かくいえば,問題の3項目を比べる限り,ich, everich, -lich の順で,語尾の ch が,とりわけ子音の前位置において脱落していったことがわかる.この変化に関して重要なのは,音節境界における音韻的な要因は確かに作用しているものの,そこに語彙的な要因がかぶさるように作用しているらしいことである.Schlüter (228) の調査のまとめ部分を引用しよう.

. . . the affricate [ʧ] in final position has turned out to constitute another weak segment whose disappearance is codetermined by syllable structure constraints militating against the adjacency of two Cs or Vs across word boundaries. . . . [T]he three studies have shown that the demise of final [ʧ] proceeds at different speeds depending on the item concerned: it is given up fastest in the personal pronoun, not much later in the quantifier, and most hesitantly in the suffix. In other words, the phonetic erosion is overshadowed by lexical distinctions. Relics of the obsolescent long variants are typically found in high-frequency collocations like ich am or everichone, where the affricate is protected from erosion by the ideal phonotactic constellation it ensures.

関連して,「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]) 及び「#832. every と each」 ([2011-08-07-1]) も参照.

・ Schlüter, Julia. "Weak Segments and Syllable Structure in ME." Phonological Weakness in English: From Old to Present-Day English. Ed. Donka Minkova. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 199--236.

2013-10-03 Thu

■ #1620. 英語方言における /t, d/ 語尾音添加 [phonetics][dialect][dialectology][consonant]

「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) で,語尾音添加 (paragoge) の例として,語末の /n/ や /s/ の後に /t/ や /d/ が挿入されるものが多いとして,ancient, tyrant, parchment; sound; against, amidst, amongst, betwixt, whilst などを挙げた(とりわけ -st 語群については ##508,509,510,739,1389,1393,1394,1399,1554,1555,1573,1574,1575 の記事を参照).

s の後に t が添加されやすい調音音声学的な根拠は,「#1575. -st の語尾音添加に関する Dobson の考察」 ([2013-08-19-1]) で Dobson (§437) が述べているように,"at the end of the articulation of [s] the tip of the tongue is raised slightly so as to close the narrow passage left for [s], and the stop [t] is thus produced" ということだが,この語尾音添加がどの単語において生じるかは予測できない.n の後の t, d の添加も,調音点が同じであるという同器性の観点から一応の説明は可能だが,どの単語において語尾音添加が実現するのかは,やはり予測不能である.

同じ #1575 の記事では,Wright が近代英語方言からの例をいくつか挙げていると言及した.実際に Wright (§295) に当たってみると,そこでは語末の t の挿入だけでなくその脱落も一緒に議論されていた.予想されるとおり,脱落のほうが頻繁に観察されるようだ.イギリス諸島の諸方言で,語末の st から t が脱落している例が見られる (ex. beas(t), betwix(t), fas(t), jois(t), las(t), nex(t)) .そして,k, p の後でもスコットランドの諸方言で t の脱落が見られる (ex. fak(t), strik(t), korek(t), temp(t), bankrup(t)) .さらに,f の後の脱落もマン島方言などで drif(t), lif(t), wef(t) などに見られる.最後に,n の後の脱落は,諸方言で sergean(t), serpen(t), servan(t), warran(t) などの語において頻繁に生じている.

一方,問題の語末の t の挿入のほうだが,脱落ほど広範ではないものの,少数の方言で次のような語に観察される.以下,標準化した綴字で,sermon(t), sudden(t), vermin(t), scuf(t) (scruff), telegraph(t), ice(t), nice(t), hoarse(t), once(t), twice(t).脱落の場合と同様に n, f, s の後位置が多いことから,挿入と脱落は互いに揺れ合う関係と見てよいだろう.なお,標準語に入っているものとしては,ancient (< Fr. ancien), pheasant (O.Fr. faisan) がある.

d の語尾音添加についても,Wright (§306) から例を拾っておこう.この音韻過程は,l, n, r の後位置で,主として Yorkshire より南の方言において時折見られるとされる.feel(d), idle(d), mile(d), school(d), soul(d), born(d), drown(d), gown(d), soon(d), swoon(d), wine(d), yon(d), scholar(d).

上記の語尾音添加の例をみる限り,調音音声学的な根拠および傾向は認められるが,どの語において実現されるかを予測することは,やはり不可能のようだ.個々のケースにおいて,他の諸要因が関与し,結果として語尾音が添加されたということだろう.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

・ Wright, Joseph. The English Dialect Grammar. Oxford: OUP, 1905. Repr. 1968.

2013-10-01 Tue

■ #1618. 英語の /l/ と /r/ [phonetics][consonant][spectrogram][l][r]

「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]),「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]),「#1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか?」 ([2013-09-27-1]) の記事で,/l/ と /r/ の交替する事例を見てきた.日本語母語話者は,英語学習上,両音の識別が大事であることをよく知っているので,この種の話題に関心をもちやすい.だが,両音が似ていることは知っているが,具体的にはどのように似ているのだろうか.今回は,英語の /l/ と /r/, およびその異音に関する音声学的な事実を紹介したい.以下,『大修館英語学事典』 (325--28) の両音についての記述を要約する.

英語の側音 /l/ は舌先を歯茎につけて調音するが,音節内での位置に応じて2つの異音が区別される.母音および /j/ の前では前舌部が硬口蓋に向かって上げられ,前母音に似た響きをもつ clear l が発せられる.休止と子音の前では,後舌部が軟口蓋に向かって上げられ,後母音に似た響きをもつ dark l が発せられる./l/ は原則として有声音だが,気息を伴う /ph, kh/ に後続する場合には無声化する.音響学的にいえば,/l/ は非常に母音的であり,一般的なな子音とは異なり明白なフォルマントを示す.第1フォルマント (F1) と第2フォルマント (F2) が,clear l では前母音に特徴的な領域に現われ,dark l では後母音に特徴的な領域に現われる.

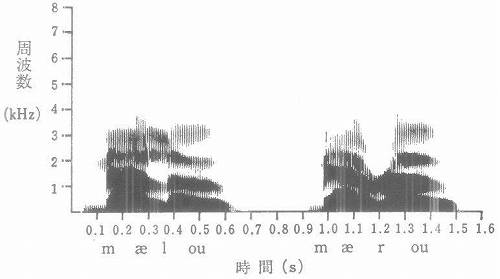

一方,/r/ は,音声環境や応じて,また話者や使用域に応じて,いくつかある異音のいずれかとして実現される.語頭で母音が続く位置,/d/ 以外の有声音に続く位置では,接近音として発音される./d/ に後続する場合には有声摩擦音となる.気息を伴う /ph, th, kh/ に後続する場合には無声摩擦音となる.母音間,あるいは /θ, ð/ や /b, g/ の後位置で,ときに弾音が用いられる.また,格調高い詩の朗読などに顫動音が用いられることもある.音響学的には,/r/ は側音 /l/ と同様,非常に母音的である./r/ と /l/ の音響学的な差は,主として F3 が引き起こすフォルマント推移に見られる.Fry, D. B. (The Physics of Speech. Cambridge: CUP, 1979) による「l と r のスペクトログラム」を,『大修館英語学事典』 (327) より再掲しよう.

それぞれ mallow と marrow の発音をスペクトログラフにかけた結果である./l/ では F3 は前後の母音の F3 とほぼ同じ領域に現れるのに対し,/r/ では F3 が深い谷を形成する.この F3 の振る舞いの差異は,前後の母音から独立して保持される.英語の /l/ と /r/ を聞き分けるのに困難を感じる日本語母語話者は,なかんずく両音における F3 の変動に対して感度が低いということになろうか.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

2013-09-27 Fri

■ #1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか? [etymology][reduplication][consonant][phonetics][dissimilation][doublet][metathesis][french][sobokunagimon]

9月12日に「素朴な疑問」コーナーで次のような質問をいただいた.「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) を受けて,同じ [r] と [l] の交替に関する質問である.

uca 2013-09-12 02:50:55

先日のトピックで羅stellaと英starの関係について触れられていましたが,さらに疑問に感じたことがあります.それは,仏titreと英titleの関係です.これにはどういう経緯があったのでしょうか.ラテン語ではtitulusなので,この変化はあくまでフランス語内での変化なのでしょうか.ご教授いただければ幸いです.

英語の title に対してフランス語は確かに titre である.語源をひもとくと,印欧祖語 *tel- (ground, floor, board) に遡る.この語根の加重形 (reduplication) をもとに印欧祖語 *titel- が再建されており,これが文証されるラテン語 titulus (inscription, label) へ発展したとされる.「平な地面や板に刻んだもの」ほどの原義だろう.ここから「銘(文),説明文,表題」などの語義が,すでにラテン語内で発達していた.このラテン語形は,古フランス語 title として発展し,これが英語へ借用された.初出は14世紀の初め頃である.ただし,古英語期に同じラテン語形を借用した titul が用いられていたことから,中英語の tītle は,この古英語形から発達したものと解釈する OED のような立場もある.いずれにせよ,英語では一貫して語源的な [l] が用いられていたことは確かである.

すると,現代フランス語 titre の [r] は,フランス語史の内部で説明されなければならないということになる.英語やフランス語の語源辞典などにいくつか当たってみたが,多くは単に [l] > [r] と記述があるのみで,それ以上の説明はなかった.ただし,唯一 Klein は,"OF. title (in French dissimilated into titre)" と異化 (dissimilation) の作用の結果であることを,明示的に述べていた.

Klein ならずとも,[r] と [l] の交替といえば,思いつく音韻過程は異化である.しかし,「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) でも説明したとおり,異化は,通常,同音が語の内部で近接している場合に生じるものであり,今回のケースを異化として説明するには抵抗がある.例えば,フランス語でも典型的な異化の例は,couroir > couloir (廊下) や murtrir > multrir (傷つける)のようなものである.しかし,同音の近接とはいわずとも,調音音声学的な動機づけは,あるにはある.[t] と [l] は舌先での調音位置が歯(茎)でほぼ一致しているので,調音位置の繰り返しを嫌ったとも考えられるかもしれない.だが,[r] とて,現代フランス語と異なり当時は調音位置は [t] や [l] とそれほど異ならなかったはずであり,やはり調音音声学的な一般的な説明はつけにくい.異化そのものが不規則で単発の音韻過程だが,title > titre は,そのなかでもとりわけ不規則で単発のケースだったと考えたくなる.

だが,類例がある.ラテン語で -tulus/-tulum の語尾をもつ語で,[l] が [r] へ交替したもう1つの例に,capitulum > chapitle > chapitre がある.共時的には,フランス語には英語風の -tle は事実上ないので,音素配列上の制約が働いているのだろう.歴史的に -tle が予想されるところに,-tre が対応しているということかもしれない.この辺りの通時的な過程および共時的な分布はフランス語(史)の話題であり,残念ながらこれ以上私には追究できない.

話題として付け加えれば,英語 title あるいはフランス語 titre の派生語における [l] と [r] の分布をみてみるとおもしろい.フランス語では,派生語 titulaire, titulariser では,ラテン語からの歴史的な [l] を保っている.もちろん,英語 titular も [l] である.化学用語の英語 titrate (滴正する), titration, titrable, titrant は,フランス語の名詞 titre から作った動詞 titrer の借用であり,[r] を表わしている.また,英語で title と同根の tittle (小点;微少)についても触れておこう.この2語は2重語であり,形態上は母音の長短の差異を示すにすぎない.スペイン語の文字 ñ の波形の記号は tilde と呼ばれるが,これはラテン語 titulus より第2子音と第3子音が音位転換 (metathesis) したスペイン語形がもとになっている.したがって,title, tittle, tilde は,形態的にも意味的にも緩やかに結びつけられる3重語といってもよいかもしれない.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

2013-09-10 Tue

■ #1597. star と stella [consonant][phonetics][dissimilation][assimilation][etymology][suffix][sobokunagimon]

8月20日付けで,「素朴な疑問」コーナーにて次のような質問をいただいたので,考えてみたい.

piano 2013-08-20 09:25:05

Online Etymology Dictionaryでstarを調べますと,ラテン語だけ"stella" と最後の子音が"l"になっています."r"→"l"という子音の変化はしばしば起こることなのでしょうか.ご教示いただけるとうれしいです.

[r] と [l] の単語内での交替については,「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]) で見たとおり,いくつかの事例が確認される.異化 (dissimilation) と呼ばれる音韻過程の典型例である.しかし,今回の英語 star とラテン語 stella との対応は,[r] と [l] の異化とは無関係だろう.「#90. taper と paper」 ([2009-07-26-1]) や「#259. phonaesthesia と 異化」 ([2010-01-11-1]) でも触れたが,異化は [r] や [l] が単語内で繰り返し現れる場合に起こりやすい.つまり,異化は個々の単語において単発に生じるものであるとはいえ,その動機がでたらめなわけではない.star やその印欧諸語の同根語の語形をみてみると,特に流音の繰り返しは確認されないので,たまたまこの語に作用した異化とみなすのには無理がある.では,star と stella の子音の対応は,ほかにどのように説明されるのだろうか.

まず,語源形と同根語の形態をざっとみてみよう.印欧祖語では *ster- (star) が再建されている.より古い段階の *əster- から発展したとされ,一説によると Akkadian Ištal (Venus に相当する女神)からの借用語という.ゲルマン祖語としては *sternōn が再建され,ゲルマン諸語では OE steorra, Du. ster, OHG sterno/sterro, G Stern, ON stjarna, Goth. staírnō などが文証される.いずれも問題の子音は r である.なお,n を残す形態は,英語でも ON stjarna に影響を受けた stern という形態として北部方言でいまなお確認される.非ゲルマン系でも,Gk astḗr, Welsh seren, Skt stár, Hitt. haster-, Toch. A śreǹ (nom.pl.) と軒並み r が現れる.

ところが,ロマンス系では Latin stella を含め,問題の子音は l に対応しているか,あるいは脱落したかである.このラテン語形は,俗ラテン語形 *stēla を経由して,F étoile, It. stella, Rum. stea などへと発達した.唯一の妙な例は,r と l を両方含む Sp. estrella で,これは Gk āstron を借用した L astrum との混成を示している.

結局のところ,英語 star やその他ほとんどの同根語にみられる r こそが歴史的な子音なのであって,ラテン語 stella に含まれる l は例外的だということになる.では,ラテン語の例外的な子音 l はいかにした生じたのだろうか.OED の star, n.1 の語源欄によれば,L stella は文証されない *ster-la から発展したものではないかという.この仮定される接尾辞 -la について OED は説明を与えていないが,Skeat の語源辞典が指摘する通り,指小辞 (diminutive) と考えてよいだろう(cf. フランス語 soleil (太陽)が語根+指小辞の語形成であることと比較).この la の直前の位置において,語根の r が l に同化(異化ではなく)され,ll を示すようになったのではないか.ただし,Partridge の語源辞典では,IE *ster- の異形として *stel- が再建されていることも異論として付け加えておこう.

ラテン語 stella に基づく英語への借用語には,固有名詞 Stella のほか,constellation, stellar, stellate などがある.英国留学中にお世話になったビール Stella Artois も例として外せない.

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

・ Skeat, Walter William, ed. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. New ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1882.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow