2013-08-02 Fri

■ #1558. ギネスブック公認,子音と母音の数の世界一 [phonology][phoneme][vowel][consonant][altaic][japanese][language_family][world_languages][austronesian]

日本語のルーツについての有力な説の1つに,オーストロネシア系 (Austronesian) とアルタイ系 (Altaic) の言語が融合したとする説がある.オーストロネシア語族の音韻論的な特徴としては,開音節が多い,区別される音素が少ないというものがあり,確かに日本語の比較的単純な音素体系にも通じる.

日本語の音素が比較的少ない点については「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) および「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1]) で触れたが,そこでは関連してハワイ語にも触れた.ハワイ語もオーストロネシア語族に属する言語で,8つの子音 /w, m, p, l, n, k, h, ʔ/ と5つの母音 /a, i, u, e, o/ を区別するにすぎない(コムリー,p. 95).ところが,世界にはもっと音素が少ない言語があるのである.

地理的にオーストロネシア語族と隣接しているパプア諸語も,音韻体系は単純である.そのなかでも,東パプアニューギニアの Bougainville Province で4千人ほどの話者によって話されているロトカス語 (Rotokas) は,6つの子音 /b, g, k, p, r, t/ と5つの母音 /a, e, i, o, u/ の計11音素(と対応する11の文字)しかもたない(Ethnologue より,関連する言語地図はこちら).コムリー (106) によれば,これは世界最少の音素数であり,とりわけ子音の少なさについては1985年のギネスブック (199) に登録されているほどである.

子音についていえば,最多を誇るのは「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) でも触れたウビフ語である.80--85個の子音をもつという.母音の最少は,コーカサス地方のアブハズ語で2母音しかもたない.母音音素の最多はベトナム中央部のセダン語で,明確に区別できる55の母音をもつという.世界は広い.

同じギネスブック (198--201) では,言語についての興味深い「世界一」が,他にもいろいろと挙げられており,一見の価値がある.言語のびっくり統計は,Language statistics & facts も参考になる.

・ バーナード・コムリー,スティーヴン・マシューズ,マリア・ポリンスキー 編,片田 房 訳 『新訂世界言語文化図鑑』 東洋書林,2005年.

・ ノリス・マクワーター 編,青木 栄一・大出 健 訳 『ギネスブック』 講談社,1985年.

2013-07-28 Sun

■ #1553. Consonant Extrametricality と名前動後 [diatone][consonant][stress][phonology][metrical_phonology]

韻律音韻論 (metrical phonology) によると,英語には Consonant Extrametricality (CE) という韻律規則がある.端的にいえば,語末の子音は,語の韻律を考慮するうえで勘定に入れないとする規則である."[+cons] ──→ [+ex] / ─── ] word" と公式化される.

語末子音を勘定に入れずに,最終音節の rhyme 以下が2モーラ以上となる(つまり分岐する)場合には,原則としてそこに強勢が置かれる.Hogg and McCully (109--10) より例を引こう.

| (a) | (b) | (c) |

| obey /obée/ | torment /tɔrmén | astonish /astɔ'nɪ |

| polite /polái | perhaps /perháp | decrepit /dikrépi |

| humane /hjuuméy | august /ɔɔgús | normal /nɔ'rma |

| petite /petíi | divert /daivér | consider /kɔnsíde |

ただし,これは名詞以外の品詞において有効な規則である.英語の多音節語の名詞では一般に強勢が第1音節に引きつけられるため,強勢が最終音節に残るには,より厳しい条件が課せられる.例えば,(b) からの例で,動詞 torment と形容詞 august はともに語末子音1つを韻律外としても,まだ rhyme 以下が分岐するので,第2音節に強勢が落ちる.ところが,名詞 torment と名詞 August では第1音節に強勢が移るので,この事実をうまく説明できる条件と規則を考える必要がある.

最もわかりやすいのは,最終子音群のすべてを韻律外とする説明である.Katamba (236--37) は,canoe, bamboo, bazaar, settee; police, alert, debate, cartoon などの例を挙げながら,次のようにまとめている.

. . . with regard to the disyllabic noun stress rule, only the nucleus of the second syllable is projected. The noun stress rule only 'sees' the syllable nucleus: if the nucleus branches (i.e. contains a long vowel or diphthong), stress is on the final syllable. Otherwise, stress is on the initial syllable.

これは,名詞の場合には最終音節の最終子音1つだけでなく最終子音群のすべてを韻律外とみなせ,という規則だ.そして,その子音群を除外した上でもまだ rhyme 以下が分岐する(つまり長母音や2重母音を含む)場合にのみ,その最終音節に強勢が落ちるとする.この条件に合わなければ,強勢は先行音節へと移動してゆく.これにより,名詞 torment と名詞 August は,それぞれ /tɔ'rment/, /ɔ'ɔgust/ と正しく分析されることになる.

この韻律音韻論の分析に従えば,いわゆる名前動後 (diatone) を構成する多くの語の強勢パターンは,Consonant Extrametricality と品詞(非名詞か名詞か)の2点を参照して記述できることになる ([2011-07-10-1]) .しかし,名前動後には強勢位置の変異や変化を示す語はあるし (ex. control (n.), retard (n.); [2012-04-23-1]) ,予想に当てはまらない語も少なくない (ex. discount, exploit, increase) .この分析が完全な説明能力をもたないことを示すのは簡単だが,共時的のみならず通時的な傾向を示唆するものと理解するのであれば,名前動後の語彙拡散を記述する上で,ある程度有効な分析となるかもしれない.

・ Hogg, Richard and C. B. McCully. Metrical Phonology: A Coursebook. Cambridge: CUP, 1987.

・ Katamba, Francis. An Introduction to Phonology. New York: Longman, 1989.

2013-07-07 Sun

■ #1532. 波状理論,語彙拡散,含意尺度 (1) [wave_theory][lexical_diffusion][implicational_scale][dialectology][german][geography][isogloss][consonant][neogrammarian][sgcs][germanic]

「#1506. The Rhenish fan」 ([2013-06-11-1]) の記事で,高地ドイツ語と低地ドイツ語を分ける等語線が,語によって互いに一致しない事実を確認した.この事実を説明するには,青年文法学派 (Neogrammarians) による音韻法則の一律の適用を前提とするのではなく,むしろ波状理論 (wave_theory) を前提として,語ごとに拡大してゆく地理領域が異なるものとみなす必要がある.

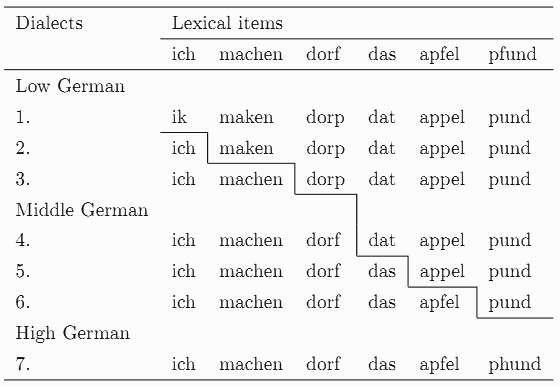

いま The Rhenish fan を北から南へと直線上に縦断する一連の異なる方言地域を順に1--7と名付けよう.この方言群を縦軸に取り,その変異を考慮したい子音を含む6語 (ich, machen, dorf, das, apfel, pfund) を横軸に取る.すると,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) の効果について,以下のような階段状の分布を得ることができる(Romain, p. 138 の "Isoglosses between Low and High German consonant shift: /p t k/ → /(p)f s x/" より).

方言1では SGCS の効果はゼロだが,方言2では ich に関してのみ効果が現われている.方言3では machen に効果が及び,方言4では dorf にも及ぶ.順に続いてゆき,最後の方言7にいたって,6語すべてが子音変化を経たことになる.1--7が地理的に直線上に連続する方言であることを思い出せば,この表は,言語変化が波状に拡大してゆく様子,すなわち波状理論を表わすものであることは明らかだろう.

さて,次に1--7を直線上に隣接する方言を表わすものではなく,ある1地点における時系列を表わすものとして解釈しよう.その地点において,時点1においては SGCS の効果はいまだ現われていないが,時点2においては ich に関して効果が現われている.時点3,時点4において machen, dorf がそれぞれ変化を経て,順次,時点7の pfund まで続き,その時点にいたってようやくすべての語において SGCS が完了する.この解釈をとれば,上の表は,時間とともに SGCS が語彙を縫うようにして進行する語彙拡散 (lexical diffusion) を表わすものであることは明らかだろう.

縦軸の1--7というラベルは,地理的に直線上に並ぶ方言を示すものととらえることもできれば,時間を示すものととらえることもできる.前者は波状理論を,後者は語彙拡散を表わし,言語変化論における両理論の関係がよく理解されるのではないか.

さらに,この表は言語変化に伴う含意尺度 (implicational scale) を示唆している点でも有意義である.6語のうちある語が SGCS をすでに経ているとわかっているのであれば,その方言あるいはその時点において,その語より左側にあるすべての語も SGCS を経ているはずである.このことは右側の語は左側の語を含意すると表現できる.言語変化の順序という通時的な次元と,どの語が SGCS の効果を示すかが予測可能であるという共時的な次元とが,みごとに融和している.

音韻変化と implicational scale については,「#841. yod-dropping」 ([2011-08-16-1]) も参照.

・ Romain, Suzanne. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP, 2000.

2013-06-21 Fri

■ #1516. messenger や passenger における n の挿入 [phonetics][consonant][etymology][epenthesis]

harbinger (先駆け), messenger (使者), passenger (乗客), porringer (雑炊皿), scavenger (腐肉を食べる動物), wharfinger (波止場主)のような語には,後ろから第2音節にn がみられる.しかし,message, passage, porridge などの語形と比較すればわかる通り,この n は非語源的である.g の前位置の n は epenthesis (語中音添加;[2011-05-06-1]の記事「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」を参照)の例と考えられる.

OED によると,messenger については,Anglo-Norman や Picard にも n の挿入された形態がみられるというから,必ずしも中英語における独立の変化ではなく,これらのフランス語方言綴字からの影響によるものと考えることもできるかもしれない.

以下は,6語について n のない形態の初出時期と,n が初めて挿入されたおよその時期を,OED や語源辞典を参照してまとめたものである.

| Word | First without n | First with n |

|---|---|---|

| harbinger | ?lateOE | ME |

| messenger | ?a1200 | lateME |

| passenger | 1337 | C15 |

| porringer | 1467 | 1601 |

| scavenger | ME | 1530 |

| wharfinger | 1552--53 | 1642 |

Dobson (§438) に,n の挿入について次のような説明があった.

'INTRUSIVE' [n] and [ŋ]

則438. The 'intrusive' [n] in messenger, papenjay, &c. and [ŋ] in nightingale and paringale 'equal' (<paregal) is a species of consonantal glide easing the passage between the preceding vowel and the following [ʤ] or [g], and is found chiefly in adopted words; it is perhaps, as has been suggested, associated with a desire to make weightier the middle syllable so as to avoid syncope . . . . It appears to develop at various dates from the thirteenth century (nightingale) onwards. In words in which it is an established feature of StE, e.g. nightingale and messenger, it is regularly shown by the orthoepists.

<g> に対応する音価こそ異なるが,nightingale においても g の前位置に n が挿入されている事実への言及が興味深い.「#797. nightingale」 ([2011-07-03-1]) の記事で類例があまり見られないと述べたが,messenger や passenger と同様に扱ってしかるべきということだろうか.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2013-06-15 Sat

■ #1510. scale (鱗)の語源と sc- [etymology][auchinleck][phonetics][consonant][grapheme][palatalisation]

魚や蛇の鱗を意味する英単語 scale の語源について.OED や語源辞典によると,OF escale(殻) (cf. F écale) を借用したもので,語頭音消失 (aphetic) を経て1300年頃に ME scale として初出する(MED より scāle (n.(1)) を参照).この古仏語形自体も,Frankish *skala (cf. OHG skala) などの借用とされ,遡れば Gmc *skalō,さらに IE *(s)kel- (to cut) へたどり着く.意味の拡がりとしては,切片→殻→鱗というような筋道だろう.OE scealu (shell) や sc(i)ell (shell) に起源をもつ PDE shale (頁岩,泥板岩)や shell (殻)も究極的には同根である.

語頭子音についてのみ考えれば,Gmc *sk がフランク語などからフランス語を経て [sk] として英語へ伝わったのが scale であり,古英語期の口蓋化・歯擦化を経て [ʃ] へ発展したのが shell であるということになる.

さて,MED や OED では,scale の初出は1300年頃の作とされる The Auchinleck Manuscript 所収の Guy of Warwick となっている.ところが,作成年代が1世紀ほど先立つ Layamon's Brut を読んでいて,より早い例ではないかと疑われる例に出会った.

10642: Nu he stant on hulle & Auene bi-haldeð Hu ligeð i þan stræme stelene fisces mid sweorde bi-georede .. heore scalen wleoteð, swulc gold-faȝe sceldes.

だが,これは残念ながら見せかけの初例だったようだ.この韻文テキストにおいて頭韻は規則ではなく任意であるものの,問題の scalen は後の sceldes と [ʃ] で頭韻を踏んでいるとみなすのが妥当だろう.つまり,この scalen は scale 系列ではなく,shell 系列の語頭子音を示しているということになる.MED でも,shāle (n.) (b) に Brut の例が挙げられていた.

中英語で sc- と綴られる子音が [sk] なのか [ʃ] なのかを見分けるには,音韻変化の知識,借用語か否かなどの語源的知識,方言と時代の同定,頭韻の考慮,当該テキストにおける綴字と発音の関係 (Potestatic Substitution Set; [2011-02-20-1]の記事「#664. littera, figura, potestas」を参照) の理解などが必要である.もちろんこれは中英語のみならず古英語にもある程度は当てはまるし, sc- に限った話しではないのだが.

2013-06-14 Fri

■ #1509. 日本語における語中軟口蓋鼻音の脱音素化 [consonant][phoneme][phonology][diachrony][methodology][variation][phonemicisation]

昨日の記事で「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]) を取り上げたが,それと正反対ともいえる過程が日本語で起こっているので紹介しよう.

伝統的な日本語の共通語発音では,2つの有声軟口蓋音 [g] と [ŋ] が区別されていた.原則として前者は語頭で,後者は語中(母音や撥音の後)で用いられ,ほぼ相補分布をなす.例えば,柄,銀,郡,芸,午前などの語では [g] が,東,金銀,道具,朝餉,かご,リンゴなどの語では [ŋ] が聞かれた.ただし,「世界銀行」などの複合語の第2要素の始まり,「お元気」などの接頭辞の直後,「十五」などの数詞の五,「がらがら」などの擬音語,「ヨーグルト」などの借用語においては,語中であっても [g] が標準的である.しかし,「十五」と「銃後」の対などにおいて [g] と [ŋ] は対立するので,厳密に分布主義的な立場からは /g/ と /ŋ/ は異なる音素ということになる.

上記の区別は,現在でも声楽などの分野では威信あるものとして保たれているが,一般の共通語発音としては [ŋ] は廃れつつある.1983年の東京方言の調査では,話者の年代により語中 [ŋ] の生起率が大きく異なっていることが確かめられた.それによると,1930年頃に生まれた話者が語中 [ŋ] の消失を牽引した世代であるという.背景には,彼らが疎開により東京外へ出て,[ŋ] の行なわれていない方言と接する機会が増えたことが指摘されている.

1986年の Hibiya による同様の調査でも,語中 [ŋ] の通時的な消失傾向が確かめられた.80歳前後の話者は80--90%が [ŋ] を保っていたが,20歳前後の話者は保有率はゼロに近い (Hibiya 163) .しかし,この調査方法は,ある時点における様々な年齢の話者の発音を調べることにより通時的変化を間接的に捉えようとする "apparent-time" の観察であり,話者の成長に伴う子供言葉から大人言葉へ変化 (age-grading) であるという可能性を排除できない.

そこで,"real-time" の観察が必要になってくる.Hibiya は,19世紀から20世紀にかけてのいくつかの文献学的証拠や研究結果を根拠に,[ŋ] の消失が紛れもない通時的変化であることを明らかにした.それによると,少なくとも19世紀までは,[ŋ] は体系的に用いられていたという.結論として,Hibiya (169) は次のように述べている.

Kato . . . claims that speakers who were born around 1930 were the originators of the change from word-internal [-ŋ-] to [-g-]; the present investigation, however, indicates that the change began earlier. Those who were born in the 1910's and 1920's have [-g-] more frequently than the speakers from the real-time data base who were born two to three decades earlier. Therefore, the age distribution . . . represents a remarkably smooth and linear sound change in the Tokyo dialect, which is going to completion in the youngest generation of today.

語中 [ŋ] が [g] に置換されることによって,両音の相補分布が崩れ,事実上 /ŋ/ の音素としての地位は失われたといってよい.これは,「#1021. 英語と日本語の音素の種類と数」 ([2012-02-12-1]) や「#1023. 日本語の拍の種類と数」 ([2012-02-14-1]) で示した日本語共通語の音韻体系,音節体系にも影響する体系的な変化であり,脱音素化 (de-phonemicisation) の過程であるといえるだろう.

・ Hibiya, Junko. "Denasalization of the Velar Nasal in Tokyo Japanese." Towards a Social Science of Language: Papers in Honour of William Labov. Ed. G. R. Guy, C. Feagin, D. Schiffrin, and J. Baugh. Amsterdam: John Benjamins, 1996. 161--70.

2013-06-13 Thu

■ #1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化 [consonant][phoneme][phonology][diachrony][methodology][variation][phonemicisation][suffix][rp][minimal_pair][spelling_pronunciation]

現代英語で,finger と singer において ng 部分の発音は異なる.前者は [fɪŋgə],後者は [sɪŋə] である.後者のように,-ing で終わる語幹に派生・屈折接尾辞が付加される場合には [ŋ] のみとなる点に注意したい.ただし,形容詞の比較変化は別で long の比較級 longer は [lɔŋgə] である.したがって,「より長い」と「切望する人」とでは,同じ longer でも [lɔŋgə] と [lɔŋə] で発音が異なることになる.

古くは語末の -ng は常に [ŋg] だった.弱音節では方言にもよるが14世紀前半から,強音節では標準英語で17世紀から,[ŋŋ] を経由して [ŋ] へと音韻変化を遂げた.だが,West Midlands 方言,Birmingham, Manchester, Liverpool などではこの音韻変化は起こらず,[ŋg] が保たれた.

このように多くの方言で語末の -ng が [ŋg] から [ŋ] へ変化することによって,sing [sɪŋ] と sin [sɪn] などが最小対 (minimal pair) を形成することになり,/ŋ/ が音素化 (phonemicisation) した.

なお,動詞の派生接尾辞としての -ing は,本来の [ɪŋg] から [ɪŋ] へ変化したほかに,さらに [ɪn] へと発展した変異形もあった.現代英語ではしばしば -in' と表記される語尾で,非標準的とされている([2013-01-26-1]の記事「#1370. Norwich における -in(g) の文体的変異の調査」を参照)が,歴史的には広く行なわれてきた.19世紀中には保守的な RP でも用いられており,むしろ権威ある発音とすらみなされていた.その後,相対的に威信が失われていったのは,綴字発音 (spelling pronunciation) の影響と考えられる.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2013-06-11 Tue

■ #1506. The Rhenish fan [dialectology][german][geography][isogloss][wave_theory][map][consonant][neogrammarian][sgcs][germanic]

昨日の記事「#1505. オランダ語方言における "mouse"-line と "house"-line」 ([2013-06-10-1]) で,同じ母音音素を含む2つの語について,それぞれの母音の等語線 (isogloss) が一致しない例を見た.今回は,同様の有名な例をもう1つ見てみよう.ドイツ・オランダを南から北へ流れるライン川 (the Rhine) を横切っていくつかの等語線が走っており,河岸の東40キロくらいの地点から河岸の西へ向けて扇を開いたように伸びているため,方言学では "The Rhenish fan" として知られている.Bloomfield (344) に掲載されている Behaghel からの方言地図を掲載する.

ゲルマン語の方言学では,"make" に相当する語の第2子音を [x] と [k] に分ける等語線をもって,高地ドイツ語と低地ドイツ語を分けるのが伝統的である.この等語線の選択は突き詰めれば恣意的ということになるが,「#1317. 重要な等語線の選び方」 ([2012-12-04-1]) には適っている.この等語線は,東側では Berlin 北部と西部をかすめて東西に延びているが,西側では Benrath という町の北部でライン川を渡る.この西側の等語線は "Benrath line" と呼ばれている.この線は,古代における Berg (ライン川の東)と Jülich (ライン川の西)の領土を分ける境界線だった.

同じ [x/k] の変異でも,1人称単数代名詞 I においては異なる等語線が確認される.Benrath から下流へしばらく行ったところにある Ürdingen という村の北部を通ってライン川を渡る [ix/ik] の等語線で,これを "Ürdingen line" と呼んでいる.Benrath line ではなく Ürdingen line を高低地ドイツ語の境界とみなす研究者もいる.この線は,ナポレオン時代以前の公爵領とケルン選帝侯領とを分ける境界線だった.

Benrath line から南へ目を移すと,「村」を表わす語の語末子音に関して [dorf/dorp] 線が走っている.この線も歴史的にはトレーブ選帝侯領の境界線とおよそ一致する.さらに南には,"that" に相当する語で [das/dat] 線が南西に延びている.やはり歴史的な領土の境と概ね一致する.

Benrath line と Ürdingen line における [x/k] 変異の不一致は,青年文法学派 (Neogrammarians) による音韻法則の一律の適用という原理がうまく当てはまらない例である.同じ音素を含むからといって,個々の語の等語線が一致するとは限らない.不一致の理由は,個々の等語線が個々の歴史的・社会的な境界線に対応しているからである.改めて chaque mot a son histoire "every word has its own history" ([2012-10-21-1]) を認識させられる.この金言の最後の語 "history" に形容詞 "social" を冠したいところだ.

以上,Bloomfield (343--45) を参照して執筆した.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2013-02-27 Wed

■ #1402. 英語が千年間,母音を強化し子音を弱化してきた理由 [drift][causation][language_change][vowel][diphthong][consonant][degemination][phoneme][phonetics][gvs][meosl][functionalism][isochrony][functional_load][homorganic_lengthening]

「#1231. drift 言語変化観の引用を4点」 ([2012-09-09-1]) の記事で,Ritt の論文に触れた.この論文では標題に掲げた問題が考察されるが,筆者の態度はきわめて合理主義的で機能主義的である.

Ritt は,中英語以来の Homorganic Lengthening, Middle English Open Syllable Lengthening (MEOSL), Great Vowel Shift を始めとする長母音化や2重母音化,また連動して生じてきた母音の量の対立の明確化など,種々の母音にまつわる変化を「母音の強化」 (strengthening of vowels) と一括した.それに対して,子音の量の対立の解消,子音の母音化,子音の消失などの種々の子音にまつわる変化を「子音の弱化」 (weakening of consonants) と一括した.直近千年にわたる英語音韻史は母音の強化と子音の弱化に特徴づけられるとしながら,その背景にある原因を合理的に説明しようと試みた.このような歴史的な潮流はしばしば drift (駆流)として言及され,歴史言語学においてその原動力は最大の謎の1つとなっているが,Ritt は意外なところに解を見いだそうとする.それは,英語に長いあいだ根付いてきた "rhythmic isochrony" と "fixed lexical stress on major class lexical items" (224) である.

広く知られているように,英語には "rhythmic isochrony" がある.およそ強い音節と弱い音節とが交互に現われる韻脚 (foot stress) の各々が,およそ同じ長さをもって発音されるという性質だ.これにより,多くの音節が含まれる韻脚では各音節は素早く短く発音され,逆に音節数が少ない韻脚では各音節はゆっくり長く発音される.さらに,英語には "fixed lexical stress on major class lexical items" という強勢の置かれる位置に関する強い制限があり,強勢音節は自らの卓越を明確に主張する必要に迫られる.さて,この2つの原則により,強勢音節に置かれる同じ音素でも統語的な位置によって長さは変わることになり,長短の対立が常に機能するとは限らない状態となる.特に英語の子音音素では長短の対立の機能負担量 (functional load) はもともと大きくなかったので,その対立は初期中英語に消失した(子音の弱化).一方,母音音素では長短の対立は機能負担量が大きかったために消失することはなく,むしろ対立を保持し,拡大する方向へと進化した.短母音と長母音の差を明確にするために,前者を弛緩化,後者を緊張化させ,さらに後者から2重母音を発達させて,前者との峻別を図った.2つの原則と,それに端を発した「母音の強化」は,互いに支え合い,堅固なスパイラルとなっていった.これが,標記の問題に対する Ritt の機能主義的な解答である.

狐につままれたような感じがする.多くの疑問が浮かんでくる.そもそも英語ではなぜ rhythmic isochrony がそれほどまでに強固なのだろうか.他の言語における類似する,あるいは相異する drift と比較したときに,同じような理論が通用するのか.音素の機能負担量を理論的ではなく実証的に計る方法はあるのか.ラベルの貼られているような母音変化が,(別の時機ではなく)ある時機に,ある方言において生じるのはなぜか.

Ritt の議論はむしろ多くの問いを呼ぶように思えるが,その真の意義は,先に触れたように,drift を合理的に説明しようとするところにあるのだろうと思う.それはそれで大いに論争の的になるのだが,明日の記事で.

・ Ritt, Nikolaus. "How to Weaken one's Consonants, Strengthen one's Vowels and Remain English at the Same Time." Analysing Older English. Ed. David Denison, Ricardo Bermúdez-Otero, Chris McCully, and Emma Moore. Cambridge: CUP, 2012. 213--31.

2013-01-21 Mon

■ #1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化 [phonetics][oe][consonant][verners_law]

「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1]) の (2) で取り上げたが,古英語では典型的に母音で挟まれた無声摩擦音 [f, θ, s] は有声化して [v, ð, z] となる (ex. hūsian "to house", ofer "over", sūþerne "southern") .この無声摩擦音の有声化という現象について,中尾 (377) に従って,詳細を記述したい.

この音過程は,遅くとも6世紀末ごろまでには確立したとされる.生起する音声環境には,(1) V_V, (2) V_/l, r, m, n/, (3) /l, r, m, n/_V の3種類があった.いずれも自鳴音にはさまれた環境である./f, θ, s/ に作用したそれぞれの古英語での例を挙げよう.

・ [f] > [v]: giefan (give) ? geaf ([he] gave), heofon (heaven), ofer (over)

・ [θ] > [ð]: weorðan (become) ? wearð ([he] became), feþer (feather), ōþer (other), fæðm (fathom), eorðe (earth)

・ [s] > [z]: rīsan (rise) ? rās ([he] rose), nosu (nose), bōsm (bosom), ōsle (ouzel)

(1) と (2) の環境について,V に強勢がない場合には,有声化の音過程が阻止されることが知られている.例えば,*triuwiþu > trēowþ (truth) や seofoða (seventh) .これは,Verner's Law の適用される条件とは異なることに注意したい.

この音過程は古英語の綴字には反映されないが,(a) 語中の環境で <þ> の代わりに /d/ が用いられたり,(b) 問題の摩擦音の直後に <t> ではなく <d> が続いたり,(c) þl > dl あるいは þm > dm のような音過程が生じたりすることから,生起したことは疑いえない.

なお,古英語と中英語では,有声化は摩擦音に対して起こることが多いが,閉鎖音では起こらない.逆に,近代英語での有声化は,摩擦音としては [s] > [z] があるぐらいで ,大部分が閉鎖音で起こっている.一方,無声化についても時代別に分布が異なる.古英語や中英語では摩擦音と閉鎖音にともに影響するが,近代英語ではまれに摩擦音に影響するのみである(中尾,p. 376).有声化と無声化の過程には,時代別の潮流があるということかもしれない.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2013-01-04 Fri

■ #1348. 13世紀以降に生じた v 削除 [phonetics][etymology][metanalysis][consonant][v]

[v] をはじめとする有声摩擦音は母音の前後で失われやすいという音声的特徴がある.有声摩擦音自身が,歴史的には,対応する破裂音の弱化によって生じている場合もある.ラテン語 rīpam "bank, shore", sētam "silk", focum "hearth" の語中破裂音が,スペイン語では riba, seda, fuego "fire" と摩擦音化しており,フランス語では rive, soie, feu のようにさらに弱化あるいは消失している (Bloomfield 374) .

話題を [v] に限定すれば,英語でも,この子音は母音の前後でしばしば削除されている.現代英語の auger, curfew, had, head, kerchief, lady, lark, lord, poor は,発音に [v] が含まれていないが,いずれも本来は [v] をもっていた.[v] の削除は13世紀以降に生じたものとされている.

中尾 (401, 410--11) によれば,[v] の削除された環境にはいくつかの種類が認めらられる.ここでは3種類を取り上げよう.1つ目は,a に後続し,k, g, l に前置される環境である.例えば,auger や hawk などで,歴史的な [v] が削除されている.前者は古英語 nafogār に遡り,これは nafu "nave" + gār "spear" の合成語である.中英語期に a と g に挟まれた結果 [v] が削除され,さらに a nauger → an auger の異分析が生じたものである(異分析については,[2009-05-03-1]の記事「#4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している?」および metanalysis の各記事を参照).後者は,古英語 h(e)afoc の中英語形において [v] が削除されたものである.

2つ目は d の前位置においてであり,古英語の hæfde "had", hēafdes "head's", hlǣfdige "lady" などにおいて [v] が消失した.

3つ目は,強勢のある長母音の後位置で,かつ r(C), l, m, n の前位置においてであり,古英語の lāferce "lark" や,古フランス語からの借用語 cuevrechief "kerchief", cuevrefeu "curfew", povre "poor" などにおいて [v] が消失した.

関連して,lady と lord の語史については,「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]) を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2012-11-15 Thu

■ #1298. won't から l が消えた理由 [phonetics][consonant][pronunciation]

助動詞 will の否定短縮形 won't が,肯定形と異なる母音を示すことについては,「#89. one の発音は訛った発音」 ([2009-07-25-1]) で取り上げた.否定形は,中英語の中・南部の後舌母音を示す方言形 wol などに由来するとされる.否定短縮形は woln't などとなったはずだが,後に l がこの環境で消失し,結果として現在までに /woʊnt/ が出力された.

Jespersen (10.452) によれば,l に n が後続する環境で l が消失した例はほかにもある.shall の否定形 shan't もその例だ.walnut の l も18世紀には無音だった記録がある.現在の l の発音は,綴り字発音による復活だろう.Lancashire の地名 Colne /koʊn/ も参照.

母音の変化については,中尾 (262) が次のような見解を示している.

PE won't は一般に ME *wolnt (Pt wolde に基づく推定形)からの発達形とされるが,wol は [ɔ] でなく w_l の文脈における後退過程 /ɪ/ > /ʊ/ を示す.したがって LME *wulnt > ɔ > ɔʊ > PE wount の発達経路を取ったと解するのが妥当であろう.

なお,Bloomfield (183) によると,/oʊnt/ の発音を示すのは,現代英語では won't と don't の2語のみである.もともと2語からなる句が縮約することによって生じた新種の音素配列ということができるだろう.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. 1954. London: Routledge, 2007.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-06-11 Mon

■ #1141. なぜ mama と papa なのか? (2) [phonetics][consonant][vowel]

昨日の記事[2012-06-10-1]の続編.Jespersen の唱えた説や,そこで言及されているかつての諸説を,いずれも「俗説」として退けたのは,プラーグ学派 (The Prague School) の領袖 Roman Jakobson (1896--1982) である.Jakobson には,この問題に理論的に迫った論考がある.Murdock の通言語的な mama, papa 語の調査結果に基づいて,次のように考察している.

(1) Murdock が諸言語から集めた母親と父親を表わす1072種類の語の音声の分布を統計的に分析したところ,子音連続を含むものは全体の1.1%ほどであり,母音単独のものはほとんどなかった.つまり,父母両語について,単子音と母音の組み合わせが圧倒的だった (540) .

(2) 子音については,調音様式としては閉鎖音と鼻音が合わせて85%を占め,調音点としては,唇音と歯音が合わせて76%を占めた.とりわけ子音性の高い閉鎖唇音が高い割合を示していることになる (540) .

(3) 母音については,正確な割合は出せないが,すぐれて母音的な /a/ が際立っていることは確かである."the optimal consonant" と "the optimal vowel" との組み合わせが多いことは,幼児の言語獲得の観点からも理に適っている (540--41) .

(4) 子音と母音の組み合わせの順序について,例えば /am/ ではなく /ma/ であるのはなぜか.というのは,喃語期の発音では,開いた口を閉じるという /am/ の順序のほうが自然だからだ.しかし,子音の音素を弁別する段には,幼児は子音から母音へのわたりにヒントを求め,徐々に子音+母音の音連鎖に馴染んでゆく./ma/ や /pa/ などの音節構造は,この過程の反映ではないか (541) .

(5) 歯子音と硬口蓋子音のあとでは口蓋母音が続きやすく(例「ちち」),唇子音と軟口蓋子音のあとでは続きにくい(例「はは」).この母音の差異は調音点の同化によるものであり,そこに音素としての区別が確立していることを必ずしも意味するものではない.有意味な音素上の区別は,子音にこそある (541) .

(6) mama, papa などの同じ音節の繰り返し (reduplication) は,その音節が喃語としての偶然の産物ではなく,意味のある単位であることを表わすという点で,幼児の言語獲得にあたっては義務的ですらある (542) .

そして,きわめつけは,なぜ母親を表わす語が /m/ を始めとする鼻子音を伴いやすいかを説明するくだりである.従来の様々な「俗説」を退けながら,Jakobson は哺乳に際して口腔が塞がるために鼻音を伴わざるをえないという驚くべき説を提唱している.なるほど,口腔が塞がった状態で声を発しようとすれば,ハミングにならざるをえない.こうした /m/ などの鼻音が,定常的に母乳,食物,そしてすべての望みをかなえてくれる母親と結びついてゆくのではないか.そして,その存在と対置される父親が,/m/ の弁別素性 [nasal] を逆転させた /p/ などの子音と結びつけられることになるのではないか (542--44) .

感心することが2点.1つは,これだけよく理屈づけたということ.もう1つは,弁別素性で説明をくくる辺り,いかにも Jakobson 的だということ.切り口が鮮やか.

(後記 2013/03/28(Thu):中央大学の増田桂子氏による最初の一語―なぜ母親は「ママ」,父親は「パパ」なのか―も参照.)

・ Jakobson, Roman. "Why 'Mama' and 'Papa'?" Phonological Studies. 2nd ed. Vol. 1 of Roman Jakobson Selected Writings. The Hague and Paris: Mouton, 1971. 538--45.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2012-06-10 Sun

■ #1140. なぜ mama と papa なのか? (1) [phonetics][consonant][phonaesthesia]

[2012-06-06-1]の記事「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」で,(3) 言語普遍性 (language universals) の1例として,「非常に多くの言語で,母親を表わす語に ma, ba, da, ta が現われるのも,偶然の一致とは考えられず,何らかの言語普遍性が関与しているとされる」と述べたが,なぜ言語を超えて普遍的なのかの合理的な説明には触れなかった.母親が mama で,父親が papa なのはなぜか.

様々な説が提案されてきた.かつてよく唱えられたのは,英語の papa や mam(m)a や,ドイツ語,デンマーク語,イタリア語等々の対応語は,いずれもフランス語からの借用であるという説である.しかし,現代のヨーロッパの諸言語のみならず,古代ギリシア語にも,そして世界中の言語にも類例がみられることから,フランス語借用説を受け入れるわけにはいかない.確かに,特に17世紀にヨーロッパに広まっていたフランス文化の流行が,ヨーロッパの近隣の言語において papa や mam(m)a などの使用を促したということはあったかもしれない.しかし,これらの語の発生は,通言語的に独立したものであると考えるべきだろう (Jespersen, VIII. 8 (p. 159)) .

また,父母を表わすそれぞれの語は,幼児による創出ではなく,他の語彙と同様に,世代から世代へと受け継がれているにすぎないとした研究者もいた.だが,Jespersen (VIII. 8 (p. 160)) も切り捨てているように,多くの言語で類似した子音をもつこれらの語が確認されることから,この説も受け入れがたい.

では,papa と mama の独立発生を前提とすると,それはどのように合理的に説明されるだろうか.phonaesthesia の観点から,m 音節は求心的かつ情緒的であり,p 音節は遠心的かつ意志的であり,それぞれ母と父のイメージに適合するという説が唱えられたことがある.しかし,広く知られるようになったのは, Jespersen (VIII. 8 (p. 154)) の唱えるような,次の説である.

In the nurseries of all counties a little comedy has in all ages been played---the baby lies and babbles his 'mamama' or 'amama' or 'papapa' or 'apapa' or 'bababa' or 'ababab' without associating the slightest meaning with his mouth-games, and his grown-up friends, in their joy over the precocious child, assign to these syllables a rational sense, accustomed as they are themselves to the fact of an uttered sound having a content, a thought, an idea, corresponding to it.

幼児が何気なく発したいまだ言語的意味をもたない音のつながりを,親が自分を指示しているものと勘違いする,という説である.幼児による言語習得の研究の知見からも支持される説であり説得力はあるが,半ば普遍的に母が /m/ で父が /p/ に対応するのはなぜなのか,その説明が与えられていない.

・ Jespersen, Otto. Language: Its Nature, Development, and Origin. 1922. London: Routledge, 2007.

2012-05-22 Tue

■ #1121. Grimm's Law はなぜ生じたか? [grimms_law][consonant][phonetics][germanic][sgcs][substratum_theory][causation]

標題の問題は,[2011-02-06-1]の記事「#650. アルメニア語とグリムの法則」で取り上げたが,そこで解説した基層言語影響説 (substratum theory) に対しては異論もある.今回は Grimm's Law の原因,より一般的にはゲルマン諸語に見られる子音推移の原因についての他説を紹介したい.

substratum theory に先だって提案されていた古典的な説によれば,ゲルマン語派に特徴的な子音推移は,主として山がちの地帯で生じており,山地の気候が強い帯気の調音を促すものとされた.この説は1901年に Meyer-Benfey によって主張されたものであり (Collitz 180) ,問題の推移が本質的に aspiration の程度の変化であると考えていた Grimm にとっても親しみやすかったかもしれない.

その後,1910年代に,Feist や Kauffmann などにより,"ethnological grounds" の仮説,すなわち現在でいう基層言語影響説が唱えられ出した (Collitz 181) .[2011-09-01-1]の記事「#857. ゲルマン語族の最大の特徴」で触れた通り,Meillet もその名著のなかで同仮説を支持している.

一方,Collitz は2つの説を批判している.まず,基層言語影響説を採らない理由としては,基層言語に,ゲルマン子音推移後の対応する子音がすべて先に揃っていたと仮定するのは難があることを挙げている.そうでないとすれば,基層言語が aspiration の程度についてある種の循環傾向をもっていたと考える必要があり,その循環傾向はなぜあるのかという問題に舞い戻ってくることになる.基層言語影響説は,問題の本質に触れていないというわけである (181--82) .

Collitz はどちらかといえば山地帯気説を支持している.というのは,Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) の地理的な分布を観察すると,アルプス,南ドイツ,中央ドイツ,北ドイツと北進するにつれて推移の完遂度が低くなっているという事実があるからだ.また,Meyer-Benfey が述べているように,同様の子音推移を経た Armenian やアフリカ Bantu 諸語でも,その舞台は山地に限定されていたという共通点もある.

しかし,Collitz は山地の帯気傾向のみが原因であるとは考えていない.第3の説とでもいうべきものとして,aspiration を減じる方向への一般的な調音傾向を土台としながらも,様々な方向への変化を可能ならしめる言語における "fashion" の働きが関与しているという説を提案している (183) .調音を緩めて "increased refinement" を得ようとするのが通常の発達だが,"fashion" の働きが関与すれば,その限りではなく,調音を強める方向の発達もあり得る,とするものだ.

. . . the phenomena generally designated by the term of Grimm's Law are plainly the outcome of a tendency towards vigorous articulation, the impression of vigor being effected partly by using an abundant amount of breath, partly by adding to the muscular effort. . . . It will readily be seen that, while the mountain climate may favor the tendency toward energetic articulation, it cannot be maintained that either one of the two modes of articulation is dependent exclusively on climatic conditions. (183)

しかし,fashion 説を認めとにしても,ある fashion がなぜその時その場所で生じたのかを探るのが,原因論ではないか.言語変化の原因を fashion や気まぐれに求める議論は古くよりあるが,これを採用すると常に議論はそこで止まってしまう.もう一歩先に進めないものか.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-05-21 Mon

■ #1120. Collitz による Grimm's Law の再解釈 [grimms_law][verners_law][sgcs][consonant][phonetics][germanic][aspiration]

昨日の記事「#1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由」 ([2012-05-20-1]) で,Grimm's Law が法則と呼ばれる所以を Collitz に拠って示した.Collitz は Grimm の成果を賞賛してはいるが,Grimm's Law の問題点をも指摘している.Grimm's Law と,その音韻変化を延長させたとされる Second Germanic Consonant Shift ([2010-06-06-1]) とを合わせて考えると,media, tenuis, aspirate がこの順序で,一定の間隔を保ちながら循環するという図式は,必ずしも守られていないことがわかる.確かに,Grimm's Law に関連する Verner's Law なり,他のゲルマン諸語や方言における子音変化なりを見比べると,子音変化が循環する速度や角度は,それぞれのケースでまちまちである.むしろ,遅延があり,複雑で,むらのある循環変化ととらえるほうが自然ではないか.

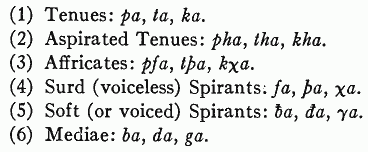

Collitz (178) は,この問題を解決するために,media, tenuis, aspirate の3種のほかに,中間段階の子音を3種加え,循環の輪をきめ細かにつないだ.

さらに,Collitz (178--80) は,定説とされている印欧祖語の有声帯気音系列を,Prokosch の唱える通り,(4) の無声摩擦音系列とみるべきではないかという説を主張している.

従来の循環モデルでは p → f, b → p, bh → b のそれぞれの音韻変化については理解できたが,次のラウンドを始める際の鍵となる f と bh との関係が必ずしも明らかでなかった.しかし,Collitz 説のように後者を排除すれば,この問題はなくなる.Collitz の議論は高度に専門的であり,私には正確に評価することができないが,少なくとも,6段階を設定し,循環の速度が一定でないと仮定することによって,Grimm's Law や関連する音韻変化の見通しはよくなるように思われる.

ゲルマン諸語や方言の阻害音系列の音韻変化には,確かに一定の方向そして循環する性質がある.しかし,Grimm's Law, Verner's Law, Second Germanic Consonant Shift などの各々の推移について,その循環の速度や角度,すなわち6段階のどこで停止するかは異なる.循環パターンには様々な組み合わせがありえ,Grimm's Law もそのうちの1つを表わしたものとして解釈できるだろう.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-05-20 Sun

■ #1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由 [grimms_law][verners_law][history_of_linguistics][consonant][phonetics][germanic][aspiration][sgcs]

Grimm's Law(グリムの法則)は,その発見者であるドイツの比較言語学者 Jakob Grimm (1785--1863) にちなんだ名称である.Grimm は,主著 Deutsche Grammatik 第1巻の第2版 (1822) でゲルマン諸語の子音と印欧諸語の対応する子音との音韻関係を確認し,それが後に法則の名で呼ばれるようになった.

しかし,言語学史ではよく知られているとおり,Grimm's Law が唱える同じ音韻変化は,デンマークの言語学者 Rasmus Rask (1787--1832) によって,すでに1818年に Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse のなかで示されていた.フィン・ウゴル語族 (Finno-Ugric) や古いアイスランド語 (Old Icelandic) など多くの言語に通じていた Rask は,印欧祖語という可能性こそ抱いていなかったが,言語研究に歴史的基準を適用すべきことを強く主張しており,しばしば通時的言語学の創始者ともみなされている.

それにもかかわらず,法則の名前が Grimm に与えられることになったのはなぜか.Collitz (175) によれば,Grimm による同音韻変化のとらえ方が3つの点で体系的だったからだという.以下,"media" は有声破裂音,"tenuis" は無声破裂音,"aspirate" は帯気音をそれぞれ表わす.

(1) the second or High German shifting proceeds in general on the same lines as the first or common Germanic shifting;

(2) one and the same general formula is applicable to the various sets of consonants, whether they be labials or dentals or gutturals;

(3) the shifting proves to imply a fixed sequence of the principal forms of the shifting, based on the arrangement of the three classes of consonants involved in the order of media, tenuis, aspirate.

つまり,同音韻変化が,単発に独立して生じた現象ではなく,調音音声学的に一貫した性質をもち,決まった順序をもち,別の変化にも繰り返しみられる原理を内包していることを,Grimm は明示したのである.[2009-08-08-1]の記事「#103. グリムの法則とは何か」で示した2つの図で表わされる内容は,確かに法則の名にふさわしい.

Grimm's Law (1822) が公表されて以来,その部分的な不規則性は気付かれており,Grimm の没年である1863年には Hermann Grassmann が論考するなどしているが,最終的には1875年に Karl Verner (1846--96) による Verner's Law ([2009-08-09-1]) が提起されることによって,不規則性が解消された.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-02-12 Sun

■ #1021. 英語と日本語の音素の種類と数 [phonology][phonetics][phoneme][vowel][consonant][ipa][pde][japanese][minimal_pair][rp]

ある言語の音素一覧は,構造言語学の手法にのっとり,最小対語 (minimal pair) を取り出してゆくことによって作成できることになっている.しかし,その言語のどの変種を対象にするか(英語であれば BrE か AmE かなど),どの音韻理論に基づくかなどによって,様々な音素一覧がある.ただし,ほとんどが細部の違いなので,標題のように英語と日本語を比較する目的には,どの一覧を用いても大きな差はない.以下では,英語の音素一覧には,Gimson (Gimson, A. C. An Introduction to the Pronunciation of English. 1st ed. London: Edward Arnold, 1962.) に基づいた Crystal (237, 242) を参照し,日本語には金田一 (96) を参照した.英語はイギリス英語の容認発音 (RP) を,日本語は全国共通語を対象としている.

英語の音素一覧(20母音+24子音=44音素):

/iː/, /ɪ/, /e/, /æ/, /ʌ/, /ɑː/, /ɒ/, /ɔː/, /ʊ/, /uː/, /ɜː/, /ə/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ, ɑʊ/, /ɪə/, /eə/, /ʊə/; /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /ʧ/, /ʤ/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /h/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/

日本語の音素一覧(5母音+16子音+3特殊音素=24音素):

/a/, /i/, /u/, /e/, /o/; /j/, /w/; /k/, /s/, /c/, /t/, /n/, /h/, /m/, /r/, /g/, /ŋ/, /z/, /d/, /b/, /p/; /N/, /T/, /R/

実際には多くの言語の音素一覧を比較すべきだろうが,この音素一覧からだけでもそれぞれの言語音の特徴をある程度は読み取ることができる.以下に情報を付け加えながらコメントする.

・ 母音について,英語は20音素,日本語は5音素と開きがあるが,5母音体系は世界でもっとも普通である.もっと少ないものでは,アラビア語,タガログ語,日本語の琉球方言の3母音,黒海東岸で話されていたウビフ語の2母音という体系がある.日本語では,古代は4母音,上代は8母音と通時的に変化してきた.

・ 子音について,英語は24音素,日本語は16音素で,日本語が比較的少ない.少ないものでは,ハワイ語の8子音,ブーゲンビル島の中部のロトカス語の6子音,多いものでは先に挙げたウビフ語の80子音という驚くべき体系がある.

・ 日本語には摩擦音が少ない./z/ は現代共通語では [dz] と破擦音で実現されるのが普通.また,上代では /h/, /s/ はそれぞれ /p/, /ts/ だったと思われ,摩擦音がまったくなかった可能性がある.一方,英語では摩擦音が充実している.

・ 日本語では,通時的な唇音退化 (delabialisation) を経て,唇音が少ない.後舌高母音も非円唇の [ɯ] で実現される(ただし近年は円唇の調音もおこなわれる).

日本語母語話者にとって英語の発音が難しく感じられる点については,「#268. 現代英語の Liabilities 再訪」 ([2010-01-20-1]) と「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) で簡単に触れた.

(英語)音声学の基礎に関する図表には,以下を参照.

・ 「#19. 母音四辺形」: [2009-05-17-1]

・ 「#118. 母音四辺形ならぬ母音六面体」: [2009-08-23-1]

・ 「#31. 現代英語の子音の音素」: [2009-05-29-1]

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ 金田一 春彦 『日本語 新版(上)』 岩波書店,1988年.

2012-02-02 Thu

■ #1011. なぜ言語には「閉鎖子音+母音」の組み合わせが多いか? [phonetics][phoneme][consonant][vowel][functionalism]

原則として「子音+母音」によりモーラ (mora) という音韻単位を構成している日本語の母語話者として,なぜこの組み合わせが自然かということについて,疑問を感じたことすらなかった.英語では,音節内の単音の組み合わせの種類は日本語とは比較にならないくらい多く(実際,厳密に数え上げた研究はあるのだろうか?),その他の多くの言語も,単音の配列については,日本語より豊富なものが多いだろう.確かに音素配列が貧しい言語もあれば豊かな言語もあるが,「子音+母音」の基本的な組み合わせを欠いている言語はない.「閉鎖子音+母音」は「母音のみ」とともに,言語において基本中の基本となる音節構造である.

これがなぜかなどと問うたこともなかった.あえて答えるとすれば,「単に調音しやすいし聴解しやすいからだろう」程度の答えしか出てこない.だが,もう少し考えてみよう.子音や母音だけでは区別できる単音の種類が限られるし,特に子音だけだとしたらそれこそ調音も聴解も困難を極めるにちがいない.1つずつの子音と母音の組み合わせを1単位とすれば,それだけで数十の音節が区別されることになり,言語の基本的な用は足りる.もしそれでも足りなければ,もう少し音節内構造の可能性を広げてやれば,区別できる音節数を幾何級数的に増やせる.

さて,このような疑問が問うに値すると思ったのは,Martinet がこの問題を機能主義的な観点から切っていたからである.よく知られているように,3母音体系をもつ言語において,その3母音はほぼ間違いなく [i], [u], [a] である.これは,3音が口腔内の3つの頂点に対応し,互いに最大限の距離をバランスよく保てる位置取りだからである([2009-05-17-1]の母音四辺形を参照).これにより,調音と聴解のいずれにおいても,互いに区別される度合いが最大限になる."l'équidistance entre les phonèmes" (音素間の等距離)の原則である (Martinet 202) .

母音の paradigm については機能主義の立場から上記のように説明できるわけだが,Martinet は syntagm のレベルでも同じ説明が可能だと考える.音の連鎖においても,互いの対立が最大限になるような組み合わせが選ばれやすいのではないか,という説だ.これによると,口の開きや聞こえ度という観点で最小値をとる閉鎖子音と最大値をとる母音が連続して現われるのは,3母音体系の場合に [i], [u], [a] が選ばれるのと同様に,機能的な動機づけがある,ということになる.閉鎖子音と母音の組み合わせが一種のプロトタイプであり,そこから逸脱した組み合わせに対して,マグネットのように引き戻す力として作用していると考えることもできるだろう.

. . . toutes les langues favorisent les contrastes les mieux marqués, c'est-à-dire les successions occlusive + voyelle. (Martinet 202)

. . . すべての言語はもっとも際立つ対立,すなわち閉鎖音+母音というつながりを好む.

では,閉鎖子音と母音の1つずつの組み合わせが基本であるということを認めるとして,「母音+閉鎖子音」ではなく「閉鎖子音+母音」がより基本的とされるのはなぜか.Martinet はこれについては無言である.機能主義に乗っかった上で,私見としては,実際に「母音+閉鎖子音」の組み合わせも少なくないが,逆の「閉鎖子音+母音」に比べて,後続する音がないかぎり,子音の調音の入りわたりと出わたりまでを含めた全体が実現されにくいという事情があるのではないか.

機能主義の常として例外には事欠かないものの,音素体系という paradigm レベルのみならず音素配列という syntagm レベルにも同様に適用できるという一貫性が魅力である.

閉鎖子音が基本的であるという点については,[2011-08-17-1]の記事「#842. th-sound はまれな発音か」で参照した分節音ごとの類型論的な統計情報も参照.言語にもっともよくある子音のトップ4までが閉鎖音 ([m], [k], [p], [b]) である.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

2011-06-30 Thu

■ #794. グリムの法則と歯の隙間 [grimms_law][phonetics][consonant][fricativisation]

Grimm's Law については,[2009-08-08-1]の記事「グリムの法則とは何か」やその他で様々に扱ってきた.この法則は,印欧祖語の閉鎖音系列のそれぞれが調音特徴の1項目をシフトさせてゆく過程として説明される.例えば,*bh > *b の変化は,調音点と声の有無はそのままに,調音様式のみを変化させた(aspiration を失った)ものとして説明される.また,*b > *p の変化は,調音点と調音様式はそのままに,無声化したものとして説明される.

ところが,*p > *f の変化は調音に関する2項目が変化している.無声である点は変わっていないが,調音様式が閉鎖から摩擦へ変化しているばかりでなく,調音点も両唇から唇歯へと変化している.歯茎音系列も同様で,*dh > *d, *d > *t の変化は1項目のシフトで説明されるが,*t > *þ の変化は「閉鎖から摩擦へ」と「歯茎から歯へ」の2項目のシフトが関与している.確かに,両唇と唇歯,歯茎と歯はそれぞれ調音点としては極めて近く,問題にするほどのことではないかもしれないが,これではグリムの法則の売りともいえる「見るも美しい体系的変化」に傷が入りそうだ.

この疑問を長らく漠然と抱いていた.*p > *f を想定するのは,後の印欧諸語の証拠や理論的再建の手続きからは受け入れられるが,無声両唇閉鎖音の *p は対応する摩擦音 *ɸ へ変化するのが自然のはずではないか.[ɸ] は日本語の「ふ」に現われる子音としても馴染みがあり不自然な音とは思えないし,グリムの法則が *ɸ ではなく最初から *f への推移を前提としているのにはやや違和感を感じていた.

しかし,調音音声学に関して Martinet の「歯の隙間」についての説明を読んだときに,この問題が解決したように思った.無声両唇摩擦音 [ɸ] は確かに日本語に存在するが,一般的にいって摩擦音としては不安定な調音のようだ.一方,日本語にない無声唇歯摩擦音 [f] は,摩擦音としては安定した調音だという.その理屈はこうである.調音器官には本来的に閉鎖音向きのものと摩擦音向きのものがある.両唇は互いの密着度が高く,呼気のストッパーとしてよく機能し,まさに閉鎖音向きの調音器官だ.両唇を摩擦音に用いたとしても,その性質にそぐわないために,調音が不安定にならざるをえない.逆に,歯は隙間があるために呼気のストッパーとなりにくい.歯は本来的に摩擦音向きの調音器官なのである.

Du fait des interstices entre les dents, une occlusion labio-dentale est difficilement réalisable. On constate donc que la position des organes qui est la plus recommandée pour l'articulation fricative, ne vaut rien pour l'occlusion et, vice cersa, que la position favorable à l'occlusion ne permet pas de produits fricatifs satisfaisnts. Cette situation se retrouvera ailleurs. (Martinet 67)

歯と歯の間に隙間があるために,唇歯閉鎖は実現するのが難しい.したがって,摩擦音の調音に最もふさわしい器官の位置は閉鎖にはまるで役に立たず,逆も同様で,閉鎖に都合のよい位置は適切な摩擦音の産出を許さないということが分かる.この状況は,他の場合にも見いだされる.

以上の調音器官の物理的特性を考えると,グリムの法則の無声閉鎖音系列の摩擦音化の効果は,調音器官を歯茎から歯の方向に少しシフトしてやることで最大となる.*p は摩擦音化するにあたって *ɸ へ変化するよりも,歯を用いた *f へシフトするほうが,摩擦音として存続しやすい.同様に,*t は摩擦音化するにあたって *s へ変化するよりも,歯を用いた *θ へシフトするほうが,摩擦音として存続しやすい.また,*s がすでに印欧祖語に存在していたという事実から,*θ へのシフトは融合を回避する効果があったのかもしれない.

グリムの法則が関与するもう1つの無声閉鎖音 *k については,*x への変化はストレートだが,結果的に *h へ変化したことを考えると,ここでも [x] の摩擦音としての不安定さが関与しているのかもしれない.軟口蓋と舌との組み合わせもどちらかというとストッパー仕様であり,摩擦音向きではない.反対に,[h] の調音に用いられる声門はどちらかというと摩擦音向きのように思える.

摩擦音と歯は相性がよいという発見は新鮮だった.「安定的な摩擦音系列への移行」がグリムの法則の表わす音変化の重要な特性の1つだったとすれば,両唇の *p や歯茎の *t がそれぞれ歯茎摩擦音ではなく歯摩擦音へと変化した理由が理解しやすくなる.

・ Martinet, André. Éléments de linguistique générale. 5th ed. Armand Colin: Paris, 2008.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow