2011-02-18 Fri

■ #662. sp-, st-, sk- が無気音になる理由 [phonetics][consonant][grimms_law][sgcs][germanic][aspiration][phonotactics]

[2011-01-28-1]の記事で,現代英語で強勢のある音節の最初にくる「 s+ 無声破裂音」の子音連鎖が気息 ( aspiration ) を伴わないことを取り上げた.この特徴は現代のゲルマン諸語に共通して見られることからゲルマン祖語にさかのぼる特徴と考えられ,印欧語祖語から分化した後に生じたとされる Grimm's Law ( see [2009-08-08-1], grimms_law ) や,後に高地ゲルマン語で生じたとされる Second Germanic Consonant Shift ( see [2010-06-06-1] ) などの子音推移に関与しているのではないかという議論だった.

そもそも,英語(と他のゲルマン諸語)において s が先行すると p, t, k が無気音となるのがなぜなのか.これについて[2011-01-28-1]で生理学的な説明を加えたが,同僚の音声学者の先生に確認を取ってみたところ,説明に少々修正が必要となったので記しておく.先の説明では「気息は,破裂の開放後に遅れて呼気が漏れるという現象だが,/s/ はもともと呼気の漏れを伴っているために,その直後で呼気をいったん止め,あらためて遅らせて漏らすということがしにくい」としたが,英語の /s/ が(気息とみなされるほど強い)呼気の漏れを伴っているというのは正確な記述ではなかった./s/ 自体は aspirated ではない.ただし,同僚の先生の生理学的な説明は完全には理解できなかったものの,「 s を調音した直後の口腔内の気圧の状態が,後続する破裂音の aspiration に不利に作用する」ということは議論されているという.

一方で,この問題は必ずしも生理学的な問題ではないという議論もあるという.s に先行された無声破裂音を気息とともに調音することは決して不可能ではないし,単純に言語ごとの異音の分布の問題,音素配列論 ( phonotactics ) の問題であるという議論もあるという.生理学的な説明がどのくらい妥当であるかを判断するには広く通言語的に音素配列の分布をみる必要があるのだろう.

問題の子音連鎖がなぜ無気音となるのかはこのように未解決のままだが,グリムの法則との関連では,この問いに今すぐ究極の答えを出す必要はない.理由は分からないかもしれないが,ゲルマン祖語が他の印欧語派から分かれ,s に先行される破裂音系列は保持したものの,そうでない破裂音系列は独自の形で体系的に推移させたということは間違いないのである.

2011-01-28 Fri

■ #641. ゲルマン語の子音性 (3) [phonetics][consonant][grimms_law][sgcs][germanic][aspiration]

[2011-01-26-1], [2011-01-27-1]の記事に引き続き,ゲルマン語の子音性について.英語音声学の基礎で学ぶことの1つに,無声破裂音が気息 ( aspiration ) を伴うということがある.英語の無声破裂音には /p/, /t/, /k/ があるが,いずれも強勢のある音節の最初に現われるときには気息を伴う.破裂音の発音には閉鎖,保持,開放の3段階があるが,開放の直後と後続母音の発音との間に短く強い息が聞かれる.これが気息と呼ばれるもので,pin, tell, come などはそれぞれ精密音声表記では [phɪn], [thɛl], [khʌm] と記される.もっといえば,息の漏れが激しいので /p/, /t/, /k/ は軽く破擦音を起こし,[pfh], [tsh], [kxh] に近くなる.一方,日本語では破裂音は強い気息を伴わない.pin, tell, come を「ピン」「テル」「カム」と発音すると英語ぽくないのは,これが理由である.

例外は,問題の無声破裂音が /s/ に先行されている場合には気息を伴わないことである.したがって,spin, stem, skull では息漏れがない.気息は,破裂の開放後に遅れて呼気が漏れるという現象だが,/s/ はもともと呼気の漏れを伴っているために,その直後で呼気をいったん止め,あらためて遅らせて漏らすということがしにくいためである.

英語の無声破裂音に関する気息という特徴はゲルマン語全体に当てはまる.一様に発音上の空気の漏れが激しく,これがゲルマン語を破擦音的にし,子音的にしていると考えることができるのではないか.気息の度合いが増して /p/ が [p] > [ph] > [ɸ] > [f] という変化を遂げて /f/ に移行する過程を想定するのであれば,それはすなわち Grimm's Law ( see [2009-08-08-1], grimms_law ) の第1段階である.そして Grimm's Law でも /s/ の直後という音声環境では無気息であり,子音推移がブロックされている (Brinton and Arnovick 132).また,/p/ > /pf/ の変化は後に改めて高地ゲルマン諸語 ( High Germanic ) で生じており,これは Second Germanic Consonant Shift ( see [2010-06-06-1] ) として知られている./p/ のみならず /t/, /k/ も同様である.

このように見てくると,無声破裂音の気息がゲルマン語においていかに顕著な特徴であったか,そして現在でもそうであるかを思わずにはいられない.英語調音音声学の教えを意識してアルファベットの P を [piː] でなく [phiː] と発音するとき,そこには Grimm's Law の表わす子音推移がどのように開始されたかという問題の答えが潜んでいるのである.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2011-01-27 Thu

■ #640. ゲルマン語の子音性 (2) [phonetics][consonant][grimms_law][verners_law][sgcs][germanic]

昨日の記事[2011-01-26-1]に引き続き,ゲルマン語が子音的であることについての話題.昨日触れたクレパンと同様に,著名なフランスの言語学者 Meillet も,ロマンス語,特にフランス語と比較しながらゲルマン語の子音性を支持するようなある歴史的過程について述べている.

Ce qui rend les mots latins méconnaissables sous l'aspect qu'ils prennent en français, c'est que les consonnes intervocaliques se sont fortement altérées ou même réduites au point de disparaître; dans fr. feu, on ne reconnaît plus le latin focum; dans père, on ne reconnaît plus le latin patrem; dans mi, on ne reconnaît plus le latin medium. En germanique, il ne s'est rien passé de semblable. Certaines consonnes ont changé d'aspect; mais elles ont subsisté . . . . De là vient que les mots indo-européens sont souvent reconnaissables en germanique jusqu'à présent malgré le nombre et la gravité des changements phonétiques intervenus. (Meillet 54--55)

ラテン語単語がフランス語の取っている外観ゆえに認識できなくなっているのは,母音間の子音が激しく変容し,消失するほどまでに摩耗したことである.フランス語の feu においては,もはやラテン語の focum は認識できず,père においてはもはやラテン語 patrem を認識できないし,mi においてはもはやラテン語 medium を認識できない.ゲルマン語では,そのようなことはまったく生じなかった.子音の中には外観を変えたものもあるが,存続はした.〔中略〕これゆえに,ゲルマン語においては,数多く激しい音声変化を遂げたにもかかわらず,印欧祖語の単語がしばしば現在にいたるまで認識可能なのである.

ここで述べられている「数多く激しい音声変化」の最たるものは,もちろん Grimm's Law, Verner's Law, Second Germanic Consonant Shift ( see [2009-08-08-1], [2009-08-09-1], [2010-06-06-1] ) である.種々の子音は変化を経たけれども摩耗はしなかった,その点が少なくともフランス語と比較すると異なる点だったということになろう.ゲルマン諸語は印欧祖語の語中子音を比較的よく保ってきた分だけ子音的である,ということはできそうである.

・ Meillet, A. Caracteres generaux des langues germaniques. 2nd ed. Paris: Hachette, 1922.

2011-01-26 Wed

■ #639. ゲルマン語の子音性 (1) [phonetics][phonotactics][consonant][germanic][german][sgcs]

ドイツ語は子音の多い言語だと言われる.[2011-01-13-1]の記事で言語に対するステレオタイプを話題にしたときに触れたが,ドイツ語の発音については偏見のこもった guttural 「耳障りな,喉音の,しわがれた声の」という形容がしばしば聞かれる( guttural は OALD8 の定義によると "(of a sound) made or seeming to be made at the back of the throat" ) .

しかし,より客観的に音声学的な観点からは,ある言語が子音的な言語というときには何を意味するのだろうか.あくまで他の言語との相対的な意味ではあるが,例えば,音韻体系において子音の種類が多く,音素配列 ( phonotactics ) において子音の組み合わせが豊富で,現実の発話に際して子音の頻度が高い,などの条件が考えられるだろうか.このような観点で複数の言語を比較すれば,より子音的な言語やより母音的な言語という区分けは一応できそうである.

例えば英語と比べての話しだが,ドイツ語は Second Germanic Consonant Shift ( see [2010-06-06-1] ) により /pf/, /ts/, /x/ のような破擦音 ( affricate ) や摩擦音 ( fricative ) の系列が発達しており,/s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/ のような歯擦音 ( sibilant ) も豊富である.子音の組み合わせ方も schlecht 「悪い」, Tschechoslovakisch 「チェコスロバキアの」, Zweck 「目的」などに垣間見られる通り顕著である.

しかし,英語もドイツ語に比べて子音性が著しく劣っているわけではない.ghosts /gəʊsts/, sphinx /sfɪnks/, streets /striːts/ などはなかなかに guttural だし,最も多くの単音からなる1音節語といわれる strengths /streŋkθs/ に至っては「3子音1母音4子音」という guttural な配列である.

ドイツ語や英語に限らず一体にゲルマン語は子音的である.と,少なくともフランスの言語学者たちは評している.例えば,クレパンは,次のような点(主に英語について)を指摘しながら,ゲルマン諸語は「子音の優勢がはっきりと現われている」 (p. 70) と述べている.

(1) 語頭の母音に先行する声門破裂音が際立っていたために,古英語頭韻詩の頭韻に参加していた.

(2) ゲルマン語の強さアクセント ( stress accent ) は子音連結や強勢音節を閉じる子音をはっきりと浮かび上がらせる.

(3) 重複子音 ( ex. OE mann, wīfmann, bringann ) が豊富である.

(4) PDE thunder, sound などに見られるように /n/ の後に /d/ が挿入される例 ( insertion ) が見られる.

(5) 単音節化に向かう英語の傾向そのものが子音を際立たせている.例えば,切り株 ( clipping ) による bus, pop やかばん語 ( blend ) による smog など.

○○語(派)の特徴というのは,非○○語(派)との比較からしか浮かび上がってこない.その意味では,ロマンス語を母語とする言語学者によるゲルマン語評,英語評というのはしばしば傾聴に値する.

・ アンドレ・クレパン 著,西崎 愛子 訳 『英語史』 白水社〈文庫クセジュ〉,1980年.

2010-06-17 Thu

■ #416. Second Germanic Consonant Shift はなぜ起こったか [substratum_theory][consonant][grimms_law][sgcs][germanic][german]

言語変化,特に音声変化の原因を突き止めることは一般に難しい.[2010-06-07-1]の記事でみた New York City の /r/ の例は現代に起こっている変化であり,観察し得たがゆえに,社会言語学的な原因を突き止めることができた.しかし,古代に生じた音声変化については社会言語学的な文脈が判然としないことがほとんどで,まったくもってお手上げに近い.

とはいっても何らかの仮説を立てようとするのが研究者である.[2010-06-06-1]で紹介した Second Germanic Consonant Shift の原因に関して,Fennell (39) が substratum theory を引き合いに出している.substratum theory とは,征服などによってある地域に入り込んだ言語が,もともとその地に居住していた人々の言語(=基層言語 [ substratum ] )による影響を受けて変容するという仮説である.SGCS の例でいうと,もともと the Main, Rhine, Danube の地域に居住していたケルト民族が高地ゲルマン民族による征服を受けて高地ゲルマン語を習得したときに,基層言語であるケルト語の音声特徴を反映させたのではないかという.高地ゲルマン語の側からみれば,基層のケルト語の影響を受けて SGCS が始まったということになる.

SGCS に substratum の仮説を適用するというのは speculation 以外の何ものでもなく,検証することは不可能に近い.しかし,一般論としては substratum theory は強力であり,仮説としてであれば多くの古代の音声変化に適用されうるだろう.印欧祖語では後方にあったアクセントがゲルマン祖語で第一音節へと前方移動した変化や,グリムの法則を含む First Germanic Consonant Shift ([2009-08-08-1]) なども,基層言語からの影響ということは考えられうる.

古代の音声変化の原因は謎に包まれたままである.

・Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

(後記 2010/06/26(Sat): Wikipedia に詳しい解説あり.)

2010-06-06 Sun

■ #405. Second Germanic Consonant Shift [consonant][grimms_law][sgcs][germanic][german]

[2009-08-08-1]の記事で,グリムの法則 ( Grimm's Law ) を含む第一次ゲルマン子音推移 ( First Germanic Consonant Shift ) について触れた.印欧語族のなかでゲルマン語派を他の語派と区別する体系的な子音変化で,ゲルマン祖語において紀元前1000?400年あたりに生じたと考えられている. 第一次という名称があるということは第二次がある.今回は,西ゲルマン諸語 ( West Germanic ) の高地ゲルマン諸語 ( High Germanic ) に生じた第二次ゲルマン子音推移 ( Second Germanic Consonant Shift ) に触れたい.

ゲルマン語派の系統図 ([2009-10-26-1]) から分かるとおり,West Germanic は High Germanic と Low Germanic に分かれる.Second Germanic Consonant Shift (以下略して SGCS ) は High Germanic を Low Germanic と区別する体系的な子音変化で,6世紀から8世紀のあいだに生じたとされる.その効果は,例えば現代の標準ドイツ語である高地ドイツ語 ( High German ) に現れているが,英語には現れていないことになる.後に英語となる言語を話していた Angles, Saxons, Jutes はこの頃までにすでにドイツ北部の故地からブリテン島へ渡っており,英語は SGCS を受けることがなかったからである.別の見方をすれば,現代ドイツ語と現代英語の子音の一部は,SGCS を介して対応関係が見られるということになる.

SGCS の貫徹度は高地ドイツ方言によっても異なるが,標準ドイツ語は平均的とされ,比較には便がよい.SGCS では無声閉鎖音が無声摩擦音・破擦音へ,有声閉鎖音が無声閉鎖音へ,無声摩擦音が有声閉鎖音へとそれぞれ循環的に変化した.グリムの法則の説明に用いた循環図 ( [2009-08-08-1] の下図) でいえば,時計回りにもう一回りしたのに相当する.しかし,グリムの法則と異なり,各系列のすべての子音に生じたわけではない.現代英語と現代ドイツ語の対応語ペアを例としていくつか挙げながらまとめよう.

(1) 無声閉鎖音 → 無声摩擦音

・ /p/ > /pf/: carp/Karpfen, path/Phad, pepper/Pheffer, pound/Pfund

・ /p/ > /f/ <ff> (母音の後で): deep/tief, open/offen, ship/Schiff, sleep/shlafen

・ /t/ > /ts/ <z>: heart/Herz, smart/Schmerz, ten/zehn, tide/Zeit, to/Zu, tongue/Zunge, town/Zaun, two/zwei

・ /t/ > /s/ (母音の後で): better/besser, eat/essen, fetter/Fessel, great/gross, hate/Hass, water/Wasser, what/was

・ /k/ > /x/ <ch> (母音の後で): make/machen, book/Buch

(2) 有声閉鎖音 → 無声閉鎖音

・ /d/ > /t/: bride/Braut, daughter/Tochter, death/Tod, dream/Traum, middle/mittel

(3) 無声摩擦音 → 有声閉鎖音

・ /θ/ <th> > /d/: feather/Feder, north/Nord, thanks/Danke, that/das, thick/dick

SGCS は歴史時代に起こっているため,循環的な変化が drag chain によって進行したことがわかっている.ここから,歴史時代以前に起こった第一次子音ゲルマン子音推移もおそらく drag chain だったのではないかと推測することができる.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. 141--42.

2009-11-27 Fri

■ #214. 不安定な子音 /h/ [consonant][paradigm][h]

昨日の記事[2009-11-26-1]で,「え゛ー」の子音は有声声門摩擦音ではないかとの意見を示した.非公式の意見とはいえ,複数の言語学者の出した共通見解ということで,ぜひ認めていただきたい.・・・という冗談は別として,発音記号で [ɦ] と表記されるこの子音と,その無声の片割れである [h] との関係を考えてみたい.

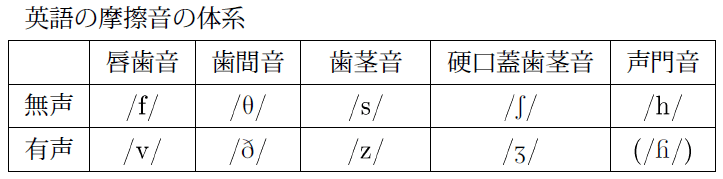

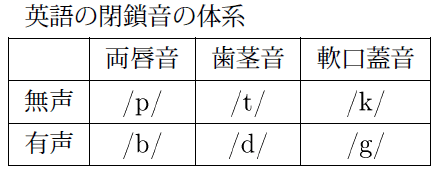

[h] と [ɦ] は,無声と有声の違いこそあれ,調音点と調音様式が同一のよく似た子音である.ところが,英語や日本語を含め多数の言語において,無声の /h/ は音素として存在しても,有声の [ɦ] は音素として存在しないことが多い.これは音素体系としては欠陥ともいえる.現代英語の摩擦音と閉鎖音の無声・有声の対立を表で示そう.

声門摩擦音以外は,きれいに無声と有声でペアをなしている.体系のなかで /h/ だけが孤立していることになる.この欠陥がなぜなのかはよくわからないが,有声の [ɦ] が比較的珍しい音だということははっきりしているので,/h/ が音韻論的に孤立する傾向にあることは確かである.

さて,[ɦ] が音素として欠けている事実は受け入れるよりほかないが,[2009-10-24-1]で触れたとおり,言語が体系や対称性を指向するものであるとするならば,この欠陥を解消しようという力は働いていないのだろうか.欠陥を解消するということになると,その方法は論理的には二種類ありうる.一つは,有声の [ɦ] を音素として取り入れるということである.だが,この音は先にも述べたとおり音声的には珍しい音であるし,その音素化 ( phonemicisation ) の傾向は現代英語に見受けられない.もう一つは,音素として存在する /h/ を消失させてしまい,無声・有声の対立の問題そのものをなくしてしまうことである.

現代英語に限らず英語の歴史において長らく採用されてきたのは,まさに後者の手段だった./h/ が失われれば問題が解消されるはずである.しかし,そう簡単には失われないのが現実である.欠陥がなかなか解消されず,結果として /h/ という音素は歴史的に常に不安定な音素であり続けてきた.heir, honest, honour, hour などの語頭の /h/ が発音されない問題,a historiy と並んで an history も可能であるという事実,ロンドンのコックニー訛り ( Cockney ) における /h/ の脱落,中世ラテン語やフランス語における /h/ の脱落 --- こうした問題は,頼りない音素 /h/ に起因するといえるだろう.

詳しくは,寺澤先生の著書を参照.

・寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年. 110--14頁.

(後記 2010/08/01(Sun):a history と並んで an history が可能というのは誤りで,a historical study と並んで an historical study が可能と書くべきところだった.history は第1音節にアクセントがあり,an を取りにくい.)

2009-10-13 Tue

■ #169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか [phonetics][consonant][palatalisation][old_norse][loan_word][sobokunagimon]

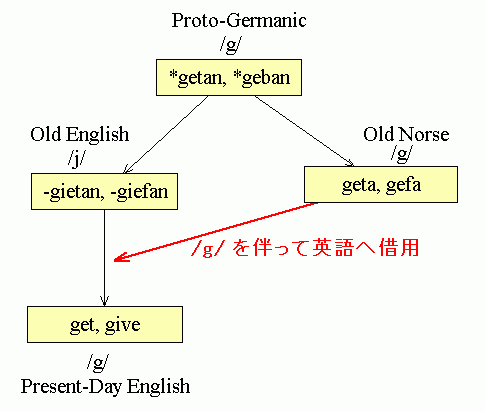

昨日の記事[2009-10-12-1]で,palatalisation により,<g> は <e, i> の直前で原則として /dʒ/ 音を表すと述べたが,例外を探せばたくさんあることに気づく.たとえば,標題の get と give はこの規則に照らせばそれぞれ /dʒɛt/ と /dʒɪv/ になるはずだが,実際には語頭子音は /g/ である.これはどういうことだろうか.

まず,両単語の古英語の形態をみてみよう.それぞれ -gietan と giefan という綴りで,語頭の <g> の発音はすでに古英語期までに palatalisation を経ており,半母音 /j/ になっていた.したがって,古英語の時点での発音は /jietan/ と /jievan/ だった.これがこのまま現代英語に伝わっても,/dʒɛt/ と /dʒɪv/ にならないことは明らかである.では,この現代英語の発音はどこから来たのか.

実は,この /g/ の発音は古ノルド語 ( Old Norse ) から来たのである.古英語と古ノルド語はゲルマン語派内の親戚どうしであり([2009-06-17-1]),ほとんどの語根を共有していた.get や give といった基本語であれば,なおさら両言語に同根語 ( cognate ) が見つかるはずである.だが,親戚どうしとはいえ,別々の言語には違いなく,古英語の時期までにはそれぞれ別々の言語変化を経ていた.古英語では,すでに /k/ や /g/ に palatalisation が起こっていたが,古ノルド語では起こっていなかった.つまり,古ノルド語では <e, i> などの前舌母音の前でも /g/ 音がしっかり残っていたのである.英語は,この /g/ 音の残っていた古ノルド語の形態 geta, gefa を借用し,/j/ をもつ本来語の -gietan, giefan を置き換えたことになる.

2009-10-12 Mon

■ #168. <c> と <g> の音価 [phonetics][consonant][palatalisation]

現代英語では,一つの綴字に対して一つの音のみが対応するという理想的な文字は皆無といってよい.この点,母音字でも子音字でも事情は同じである.例えば,<c> という綴字で考えると,cat, cell, civil, come, cute において,発音は /k/ の場合と /s/ の場合の二通りがある.同様に,<g> という綴字で考えると,gap, gentle, gin, go, gum において,発音は /g/ の場合と /dʒ/ の場合の二通りがありうる.

<c> と <g> の例で分布を調べてみると,それぞれどちらの発音になるかは決してでたらめではなく,直後にくる母音の性質によって自動的に決まっていることが分かる.原則として,後舌母音が続くときには /k/, /g/ の発音になり,前舌母音が続くときには /s/, /dʒ/ の発音になる.

このような原則が存在するのはなぜだろうか.これを理解するには音声学の知識が必要である./k/ と /g/ の子音は,無声か有声かという違いはあるが,いずれも軟口蓋閉鎖音である([2009-05-29-1]の子音体系を参照).舌を軟口蓋と接触させて呼気の流れを一度せきとめ,それを破裂させたときに出る音である.

だが,直後にくる母音が前寄りか後寄りかによって,舌の接する位置がだいぶん変わるし,/k/ や /g/ の音価もだいぶん変わる.具体的には,/k/ 音は,前舌母音の /i/ が後に続くときには,それを先に予想して前寄りの閉鎖となるが,後舌母音の /u/ が続くときには,後寄りの閉鎖となる.直後にくる母音の位置を予想して閉鎖の位置を変化させるので,これは同化 ( assimilation ) の一種である(同化については,[2009-08-28-1]を参照).特に,軟口蓋から前方の硬口蓋へ向けて同化が起こる場合,これを口蓋化 ( palatalisation ) と呼ぶ.

/k/ や /g/ が前寄りに調音されると,/tʃ/ や /dʒ/ に近い音となる.それがさらに変化すると,/ʃ や /ʒ/,ついには /s/ や /j/ などの音へ変化する.これは英語のみならずフランス語など他の言語でも広く起こった現象である.

英語は,自前でこの音声変化を経たほか,別途この音声変化を経たフランス語から多くの借用語を取り込んだために,綴字と発音の関係はさらに複雑になっているが,結果として次のような正書法が習慣化した.すなわち,<c> は後舌母音字 <a, o, u> の直前では /k/ 音を表し,前舌母音字 <i, e> の直前では /s/ 音を表すことになった.同様に,<g> は <a, o, u> の直前では /g/ 音,<i, e> の直前では /dʒ/ となった.

2009-09-19 Sat

■ #145. child と children の母音の長さ [phonetics][consonant][vowel][plural][homorganic_lengthening]

音韻変化は言語の宿命であり,英語もその歴史のなかで数多くの音韻変化を経てきた.特に母音の変化は,大母音推移 ( Great Vowel Shift ) に代表されるように激しく頻繁に起こっており,量の変化,すなわち長母音化や短母音化などの変化は,歴史の中では日常茶飯事といっても過言ではない.今回は,10世紀までに起こり始めていたとされる Homorganic Lengthening 「同器音長化」を取り上げる.

調音音声学で同器性 ( homoorganic ) とは,調音点が同じだ(または類似する)が,調音様式が異なる音どうしの関係をいう.子音表[2009-05-29-1]を見ながら考えると,例えば /l/ と /d/ は,調音する場所はともに歯茎だが,調音様式は側音と閉鎖音とで異なっているので,同器性の子音である.同器性子音が二つ連なる組み合わせはいろいろありうるが,sonorant 「自鳴音」+ obstruent 「阻害音」という順序の組み合わせがあった場合,その直前の短母音が長くなるという変化が起こった.これが,Homorganic Lengthening と呼ばれる音韻変化である.具体的には,/ld/, /rd/, /rð/, /rl/, /rn/, /rz/, /mb/, /nd/, /ŋg/ といった連鎖の前で母音が長化した.

例えば,古英語の grund /grʊnd/ は,この音声環境を満たすので母音が長化して /gru:nd/ となり,それが後に大母音推移によって /graʊnd/ ground となった.同じように,古英語の cild /tʃɪld/ も母音が長化して /tʃi:ld/ となり,大母音推移により現在の /tʃaɪld/ child となった.

しかし,同器性子音の2音結合の後にもう一つ別の子音が来ると,Homorganic Lengthening はブロックされ,直前母音の予想される長化は起こらなかった.古英語の複数形の cildru ( > PDE children ) はこのブロックされる条件に合致してしまうので,母音長化は起こらず,短母音が残ったまま現在に伝わっている.二重母音をもつ単数形 /tʃaɪld/ に対して,複数形 /tʃɪldrən/ で短母音を示すのはこのためである.

と,きれいに説明できるのだが,長化したものが後の歴史でまた短化したり,あれこれ特別な音韻環境だと長化がブロックされたり,いろいろと複雑な事情があるようで,child -- children のようにうまくいく例は多くない.最近では Homorganic Lengthening の統一性を問題視する説も出てきているようで ( Minkova and Stockwell ),音韻変化の奥深さと難しさを改めて感じさせる.

・中尾 俊夫,寺島 廸子 『英語史入門』 大修館書店,1988年,71頁.

・Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994. 249.

・Minkova, D. and Stockwell, R. P. "Homorganic Clusters as Moric Busters in the History of English: The Case of -ld, -nd, -mb. History of Englishes: New Methods and Interpretations in Historical Linguistics. Ed. M. Rissanen, O. Ihalainen, T. Nevalainen, and I. Taavitsainen. Berlin: Mouton de Gruyter, 1992. 191--206.

2009-08-28 Fri

■ #123. 同化 --- 生理と怠惰による言語変化 [assimilation][phonetics][consonant][language_change]

音声学で同化 ( assimilation ) と呼ばれる現象がある.同化はどの言語にもありうる現象であり,言語変化においてそれが果たす役割は大きい.

例として,否定の接頭辞 in- の子音の同化作用を取り上げよう.形容詞の基体とそれに in- を付加した否定形のペアは多数あるが,mature / immature と regular / irregular のペアを取りあげてみる.この二対のペアでは,基体の頭の子音にしたがって,in- の子音が変化していることに気づくだろう.例えば in + mature が immature となっているが,ここでは [n] -> [m] の変化が起こっている.これこそ,典型的な調音点の同化と呼ばれる現象である.

[2009-05-29-1]の子音表によれば,[n] という子音は「有声・歯茎・鼻音」と記述される.舌を歯茎につけて声帯をふるわせながら呼気を鼻に抜くと,この [n] 音が出る.一方,mature は [m] で始まるが,この子音は「有声・両唇・鼻音」と記述される.両唇をしっかり閉じ,声帯を震わせながら呼気を鼻に抜く音である.

[n] と [m] は音声学的には非常に似通っていることがわかるだろう.唯一の違いは,舌を歯茎につけるか両唇を閉じるかという,調音点だけの違いである.音がこれほど近いと,[nm] という連鎖を別々に調音するのはかえって厄介である.そこで,一方が他方に同化するという作用が起こる.多くの場合,後にくる音を予期して先に調音するという「早とちり」が起こる.[nm] のケースでは,[m] の両唇の閉めを一足早く [n] の段階で実行してしまうために [mm] となってしまうのである.そのあと,この重子音が単子音化して [m] となった.

immature の場合には調音点で同化が起こったが,調音様式で同化が起こることもある.例えば,irregular では regular の語頭子音 [r] に影響されて接頭辞 in- が ir- へ変化している.[r] は「有声・歯茎・接近音」と記述されるが,[n] と異なっているのは,調音様式だけである.歯茎の辺り接近させて軽い摩擦を生じさせるか,舌を歯茎に当てながら鼻に抜かせるかの違いである.[nr] と続くと,後にくる [r] の調音様式が先の [n] の調音の段階で早めに適用され,[rr] となる.これがのちに単子音化し,[r] となった.

連続する二音が似ているのならば,いっそのこと同じ音にしてしまえという同化の発想は,ヒトの調音生理と怠惰欲求に基づいているといってよい.そして,この生理と怠惰が英語史(そして言語史一般)で話した役割は甚大である.

2009-08-08 Sat

■ #103. グリムの法則とは何か [consonant][grimms_law]

昨日の記事[2009-08-07-1]で,hundred を例としてグリムの法則 ( Grimm's Law ) を簡単に説明した.今後もいろいろと話題にすることがあると思うので,今回はもう少し丁寧に解説を.

グリムの法則はヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) とあわせて,第一次ゲルマン子音推移 ( First Germanic Consonant Shift ) と呼ばれ,紀元前1000?400年あたりにゲルマン語派が経た一連の音声変化を定式化したものである.「法則」というくらいだから,例外なき完璧な適用性を売りにしており,確かにその信頼性は高い.一見するとグリムの法則の例外に思えるものも,ヴェルネルの法則によって改めて説明することができるなど,二つの法則を合わせると,まさに「音韻法則に例外なし」と謳いたくなるような芸術的完璧さである.昨日[2009-08-07-1]の hund(red) -- centum の例では,Indo-European */k/ > Germanic */h/ の子音変化が起こったことを確認したが,これはグリムの法則を構成する一連の変化の一例に過ぎない.

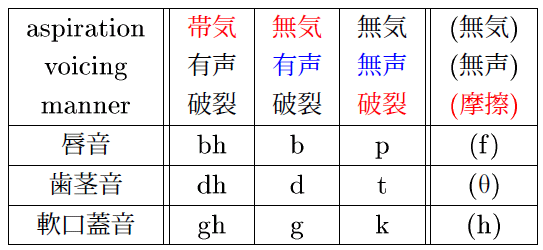

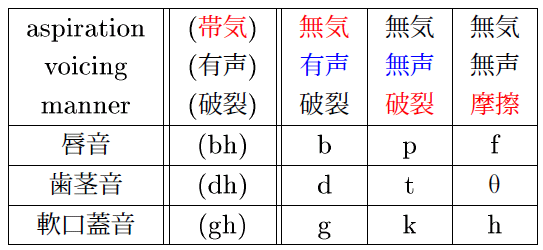

グリムの法則の示す子音変化は,印欧祖語の「閉鎖音」の系列に生じた.閉鎖音は破裂音とも呼ばれ,口の中のどこかで呼気を一度せきとめ,それを勢いよく開け放つ(破裂させる)ときに発せられる子音である([2009-05-29-1]の子音表を参照).印欧祖語では,閉鎖音系列は次のような体系をなしていた.

印欧祖語では,最右列の3音を除き,全部で9音の閉鎖音があった.隣り合う列どうしは,調音様式が互いに少しだけ異なっているだけで,調音音声学的には非常に近い関係にある.例えば左上の bh は,「帯気」を「無気」に変化させる(呼気を弱める)ことによって簡単に b になる.そして,その b は,「有声」を「無声」にすれば(清音にすれば)すぐに p になる.さらに,その p は「破裂」(「閉鎖」に同じ)を弱めて「摩擦」化すれば f となる,等々.

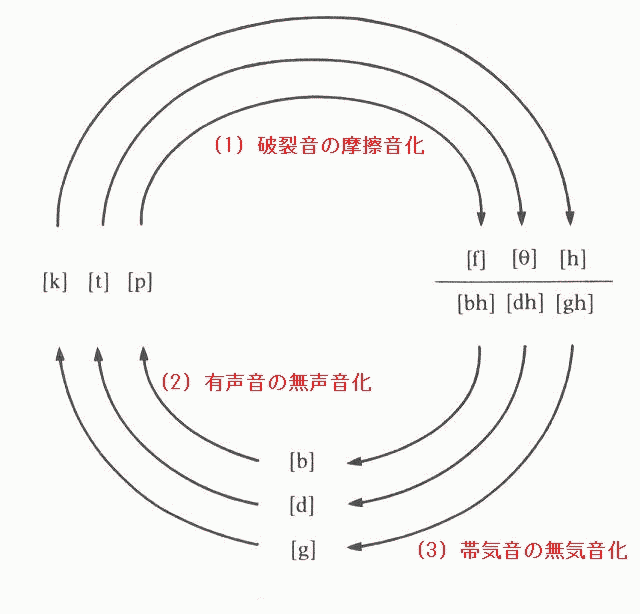

子音組織はこのように体系的であるから,それが変化するときにも体系的な変化の仕方を示す.次の図は,グリムの法則を経た後のゲルマン祖語の閉鎖音系列である.

印欧祖語の閉鎖音の表とほぼ同じだが,ゲルマン祖語の閉鎖音系列は,最左列の3音を除いた9音で構成されていた.二つの表を見比べればわかるとおり,グリムの法則とは,各列の音がすぐ右の列の音へ規則正しく変化した過程に他ならない.

「変化の仕方が体系的だった」ことはこれで分かったと思うが,変化の順序はどうだったろうか.3列すべてがイッセーノーセッで右列に移行したわけではなく,右端から順番に起こったことが分かっている.すなわち,まず印欧祖語の右列 p t k が f θ h へ変化し,その次に中列の b d g が今や空席となった p t k のスロットを埋めた.そして最後に,左列の bh dh gh が今や空席となった b d g のスロットを埋めた.これを図示すると以下のようになる.

2009-07-11 Sat

■ #74. /b/ と /v/ も間違えて当然!? [consonant][phonetics][oe][inflection][have]

[2009-07-09-1]で,日本語話者ならずとも [r] と [l] の交替は起こり得たのだから,両者を間違えるのは当然ことだと述べた.今回は,まったく同じ理屈で [b] と [v] も間違えて当然であることを示したい.

まず第一に,[b] と [v] は音声学的に非常に近い.[2009-05-29-1]の子音表で確かめてみると,両音とも有声で唇を使う音であることがわかる.唯一の違いは調音様式で,[b] は閉鎖音,[v] は摩擦音である.つまり,唇の閉じが堅ければ [b],緩ければ [v] ということになる.

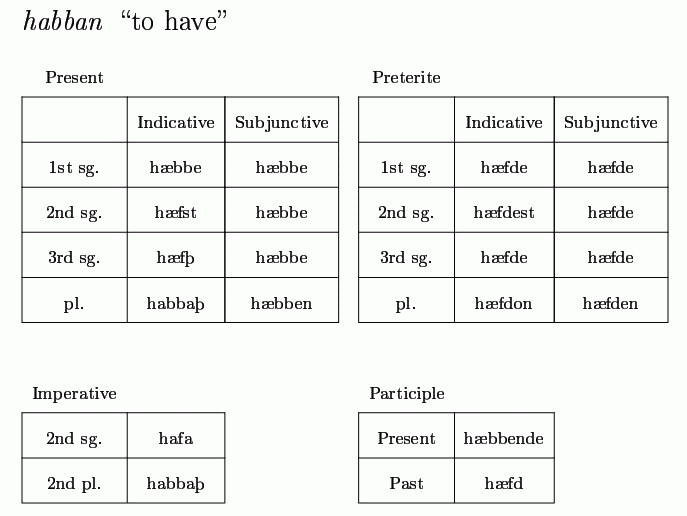

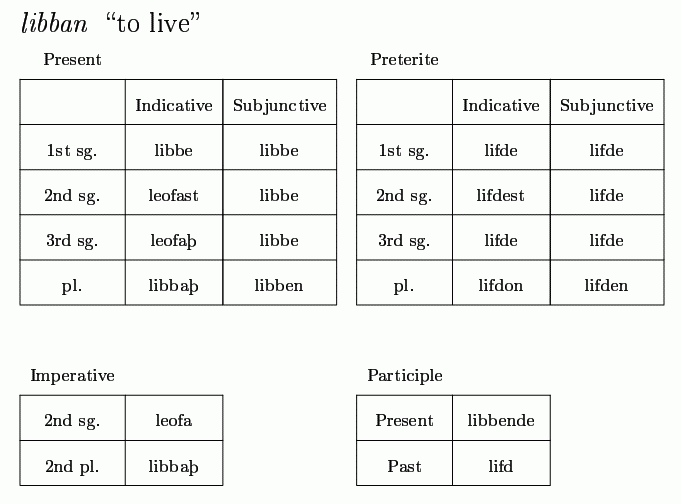

第二に,語源的に関連する形態の間で,[b] と [v] が交替する例がある.古英語の habban ( PDE to have ) の屈折を見てみよう.

のべ20個ある屈折形のうち,8個が [b] をもち,12個が [v] をもつ(綴り字では <f> ).現代英語で have の屈折に [b] が現れることはないが,古英語の不定詞が habban だったことは注目に値する.libban ( PDE to live ) も同様である.

第三に,現代英語の to bib 「飲む」はラテン語 bibere 「飲む」を借用したものと考えられるが,ラテン語の基体に名詞語尾 -age を付加した派生語で,英語に借用された beverage 「飲料」では,二つ目の [b] が [v] に交替している.また,ラテン語 bibere に対応するフランス語は boire であるが,後者の屈折形ではすでに [v] へ交替している例がある(例:nous buvons "we drink" など).

やはり,[b] と [v] は交替し得るほどに近かったのだ.これで自信をもって I rub you と言えるだろう(←ウソ,ちゃんと発音し分けましょう).

2009-07-09 Thu

■ #72. /r/ と /l/ は間違えて当然!? [consonant][phonetics][dissimilation][r][l]

日本人の苦手とする発音のペアの代表選手として [r] と [l] がある.rice と lice が同じ発音になったり,I love you が I rub you になったりという報告が絶えない.そもそも,日本語には,両者に音素としての区別がないのだから,間違えても仕方がないともいえる.「仕方ない!」と開き直ってもよい理由を二つ挙げてみよう.

一つ目は,そもそも [r] と [l] は音声学的に似ている音である.決して日本人の耳や口が無能なわけではない,音として間違いなく似ているのだ.この二音は「流音」と呼ばれ,ともに舌先と歯茎を用いて調音される.前後の音と合一して,母音のような音色に化ける点でも似ている.これくらい似ているのだから,間違えても当然,と開き直ることができる.

二つ目は,[r] と [l] を使い分けている話者,例えば英語の母語話者ですら,両者を代替することがあった.一つの語のなかに [r] が二度も出てくると,口の滑らかな話者ですら舌を噛みそうになる.その場合には,ちょっと舌の位置をずらしてやるほうが,かえって発音しやすいということもありうる.そんなとき,一方の [r] を [l] で発音してはどうだろうか,あるいはその逆はどうだろうか,などという便法が現れた.発音の都合などによって,もともと同音だった二つの音が,あえて異なる音として発音されるようになることを「異化(作用)」 ( dissimilation ) という.

異化の具体例を見てみよう.pilgrim 「巡礼者」は,<l> と <r> を含んでいるが,語源はラテン語の peregrīnum 「外国人」である.一つ目の <r> が異化を起こして <l> となり,それが英語に入った.関連語の peregrine 「遍歴中の」は異化を経ていず,いまだに二つの <r> を保っている.

同様に marble 「大理石」も,ラテン語では marmor と <r> が二つあった.13世紀末に英語に入ってきたときには <r> が二つの綴りだったようだが,二つ目の <r> が <l> へと異化した綴りも早くから行われたようである.(二つ目の <m> が <b> へ変化したのは同化(作用)によるが,説明省略.)

上で示したように,[r] と [l] は,音声的に近いだけでなく,ふだん使い分けをしている話者ですら,異化作用によって両音を交替させ得たほどに密接な関係なのである.

これで,もう自信をもって /r/ と /l/ を間違えられる!?

2009-06-16 Tue

■ #49. /k/ の口蓋化で生じたペア [oe][phonetics][phoneme][consonant][palatalisation]

二つの子音 /k/ と /tʃ/ は音声学的にはそれほど遠くない.前者は無声軟口蓋閉鎖音,後者は無声歯茎硬口蓋破擦音である([2009-05-29-1])./k/ を調音する際に,調音点を前方にずらせば,/tʃ/ に近い音が出る.

/k/ と /tʃ/ は現代英語では別々の音素だが,古英語では一つの音素の異音にすぎなかった./k/ の前後に /i/ などの前舌母音がにくると,それにつられて調音点が前寄りとなり /tʃ/ となる.調音点が前寄りになるこの音韻過程を口蓋化 ( palatalisation ) という.

英語には,口蓋化の有無により,名詞と動詞が交替する例がいくつか存在する.

bake / batch

break / breach

speak / speech

stick / stitch

wake / watch

match / make

これらのペアのうち,左側の語は動詞で,口蓋化を受けていず,現在でも本来の /k/ を保っている.一方,右側の語は名詞で,口蓋化を受けており,現在でも /tʃ/ の発音をもっている.最後のペアについては口蓋化音をもつ match が動詞で,make が名詞(「連れ」の意)である.

これらのペアを動詞と名詞のペアとして把握していた学習者はあまりいないと思うが,palatalisation という音韻過程を一つ介在させることで,急に関連性が見えてくるのが興味深い.英語(史)を学ぶ上で,音声学の知識が必要であることがよくわかるだろう.

2009-05-29 Fri

■ #31. 現代英語の子音の音素 [phonology][phonetics][consonant][pde]

現代英語の子音音素体系は下の表の通りである.24音素あるが,子音字母は次のように21文字しかないことに注意: <b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z>

このことから,文字と音素が一対一で対応しているわけではないことが分かる.現代英語における綴りと発音のギャップは,そもそもの出発点である文字と音素との関係が非対応である点にあることが明らかだろう.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow