2015-06-07 Sun

■ #2232. High Vowel Deletion [high_vowel_deletion][phonetics][vowel][syllable][inflection][morphology][sound_change]

標記の音韻過程について「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]),「#2017. foot の複数はなぜ feet か (2)」 ([2014-11-04-1]),「#2225. hear -- heard -- heard」 ([2015-05-31-1]) で触れてきたが,今回はもう少し詳しく説明したい.この過程は,i-mutation よりも後に,おそらく前古英語 (pre-OE) の後期に生じたとされる音韻変化であり,古英語の音韻形態論に大きな影響を及ぼした.Lass (98) の端的な説明によれば,HVD (High Vowel Deletion) は以下のようにまとめられる.

The fates of short high */i, u/ in weak positions are largely determined by the weight of the preceding strong syllable. In outline, they deleted after a heavy syllable, but remained after a light one, in the case of */i/ usually lowering to /e/ at a later stage.

語幹音節が重い(rhyme が3モーラ以上からなる)場合に,続く弱い音節の高母音 (/i/, /u/) が消失するという過程である.先行する語幹音節が重い場合には,すでに全体として重いのだから,さらに高母音を後続させて余計に重くするわけにはいかない,と解釈してもよい.かくして,語幹音節の軽重により,続く高母音の有無が切り替わるケースが生じることとなった.Lass (99--100) を参考に,古英語からの例を挙げよう.HVD が作用した例は赤で示してある.

| Syllable weight | pre-OE | OE |

|---|---|---|

| heavy | *ðα:ð-i | dǣd 'deed' |

| heavy | *wurm-i | wyrm 'worm' |

| light | *win-i | win-e 'friend' |

| heavy | *flo:ð-u | flōd 'flood' |

| heavy | *xαnð-u | hand 'hand' |

| light | *sun-u | sun-u 'son' |

| heavy | *xæur-i-ðæ | hīer-de 'heard' |

| light | *nær-i-ðæ | ner-e-de 'saved' |

古英語の形態論では,以下の屈折において HVD の効果が観察される (Lass 100) .

(i) a-stem neuter nom/acc sg: light scip-u 'ships' vs. heavy word 'word(s)', bān 'bone(s)'.

(ii) ō-stem feminine nom sg: light gief-u 'gift' vs. heavy lār 'learning'.

(iii) i-stem nom sg: light win-e 'friend' vs. heavy cwēn 'queen'

(iv) u-stem nom sg: light sun-u 'son' vs. heavy hand 'hand'.

(v) Neuter/feminine strong adjective declension: light sum 'a certain', fem nom sg, neut nom/acc sg sum-u vs. heavy gōd 'good', fem nom sg gōd.

(vi) Thematic weak verb preterites . . . .

これらのうち,現代英語にまで HVD の効果が持続・残存している例はごくわずかである.しかし,過去・過去分詞形 heard や複数形 sheep に何らかの不規則性を感じるとき,そこではかつての HVD の影響が間接的にものを言っているのである.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2015-06-06 Sat

■ #2231. 過去現在動詞の過去形に現われる -st- [preterite-present_verb][phonetics][conjugation][inflection]

過去現在動詞 (preterite-present_verb) については,「#58. 助動詞の現在形と過去形」 ([2009-06-25-1]) と「#66. 過去現在動詞」 ([2009-07-03-1]) でみてきたが,その古英語における例である wāt (to know) と mōt のパラダイムを眺めていると,気になることがある.過去現在動詞の過去形は,新しい弱変化動詞であるかのように歯音接尾辞 (dental suffix) を付すので,それぞれ *witte, *mōtte などとなりそうなものだが,実際に古英語に文証される形態は wiste/wisse, mōste などである(以下の表では,関連する過去形の箇所を赤で示してある).-st- のように s が現われるのはどういうわけだろうか.

| Present Indicative | ||

| Sg. 1 | wāt | mōt |

| 2 | wāst | mōst |

| 3 | wāt | mōt |

| Pl. | witon | mōton |

| Present Subjunctive | ||

| Sg. | wite | mōte |

| Imperative | ||

| Sg. | wite | |

| Pl. | witað | |

| Preterite Indicative | ||

| Sg. 3 | wiste, wisse | mōste |

| Pl. | wiston, wisson | mōston |

| Preterite Subjunctive | ||

| Sg. | wiste, wisse | mōste |

| Infinitive | witan | |

| Infl.inf. | to witanne | |

| Pres.part. | witende | |

| Pa.part. | witen | |

wiste の異形として,wisse という形態がみられるのが鍵である.Hogg and Fulk (301) によると,

In the pret. of wāt, forms with -st- are more frequent than those with -ss- already in EWS, except in Bo, although -ss- is the older form, reflecting PGmc *-tt- . . . . Wiste was created analogically by the re-addition of a dental preterite suffix at a later date; such forms are found in the (sic) all the WGmc languages. Pa.part. witen is formed by analogy to strong verbs . . . .

ゲルマン祖語では,上で想定したように *witte, *mōtte に相当する語形が再建されているが,この -tt- が -ss- へと変化したようだ.後者が,古英語で文証される wisse に連なったということだろう.しかし,改めてこの語尾に歯音接尾辞 t を付して過去形であることを明示したのが,古英語で一般的に見られる wiste だというわけである.そして,mōste は過去現在動詞の仲間としてこの wiste に倣ったものだという (Hogg and Fulk 306) .

一般に過去現在動詞の過去形は,語源的には「二重過去形」と称することができるが,wiste, mōste に関しては,上の経緯に鑑みて「三重過去形」と呼べるのではないか.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-31 Sun

■ #2225. hear -- heard -- heard [verb][conjugation][inflection][high_vowel_deletion][i-mutation][analogy][sobokunagimon]

標題の活用は現代英語では不規則とされるが,過去・過去分詞形で歯音接尾辞 (dental suffix) が現われることから,不規則性の程度は低いとみてよさそうである.この動詞は古英語では弱変化第1類に属するまさに規則的な動詞であり,不定詞 hīeran,過去(単数)形 hīerde,過去分詞形 (ge)hīered と活用した.

古英語の動詞の屈折体系という観点から注意すべき点は,弱変化第1類の動詞のなかで hīeran タイプのものは過去形の歯音接尾辞の直前に母音が欠けていることである.同じ第1類に属する fremman (to perform) は fremede と母音を伴うし,nerian (to save) も nerede と母音を伴う.これは,古英語に先立つ時代に hīeran タイプが fremman タイプや nerian タイプとは異なる音韻過程を経てきたからである.現代英語の *heared ならぬ heard の過去・過去分詞の語形を説明するには,古英語に遡るだけでは十分でなく,さらに古い時代まで戻らなければならない.

弱変化第1類の動詞に共通する歴史的背景は,いずれもかつて過去・過去分詞形を作るのに *-ida のように i をもつ接尾辞を付加したことである.この i が引き金となって,語幹母音は i-mutation を受けることとなった.この i は,詳細は省略するが,不定詞 fremman に対して過去形 fremede のように m が単子音字となっていること,不定詞 nerian に対して過去形 nerede のように i が消失していることとも関係する.

今回の話題にとって重要なのは,hīeran タイプが fremman や nerian タイプと異なり,長い母音に子音が続く語幹音節をもっていたことだ.強勢のある長い音節に無強勢の高母音 (/i/ や /u/) が後続する場合には,この高母音が脱落するという音韻過程 "High Vowel Deletion" (high_vowel_deletion) が,古英語より前の時代に生じていた.すなわち,*hauzida > *hīridæ > hīerde という発達が仮定されている (Hogg, Vol. 1 222--23) .High Vowel Deletion の効果については,「#1674. 音韻変化と屈折語尾の水平化についての理論的考察」 ([2013-11-26-1]),「#2017. foot の複数はなぜ feet か (2)」 ([2014-11-04-1]) でも別の例を挙げながら触れているので,参照されたい.

こうして古英語の過去形 hīerde が出力されたが,本来,同じ経路をたどるはずだった過去分詞形は,予想される *(ge)hīerd ではなく,文証されるのは母音の挿入された (ge)hīered である.これは,fremman や nerian タイプからの類推の結果と考えられる (Hogg, Vol. 2 263) .

さて,古英語後期から中英語初期にかけて,過去形(そして過去分詞形)においては「長母音+2子音」という重い音節をもっていたことから,「#1751. 派生語や複合語の第1要素の音韻短縮」 ([2014-02-11-1]) でみたように,長母音の短化が生じた.不定詞や主たる現在屈折形では,歯音接尾辞の d が欠けているために音節は重くならず,短化は生じていない.これにより,現在の hear と heard の母音の相違が説明される.

なお,同じ音節構造をもつ hīeran タイプの他の動詞が,古英語以降,hīeran と同じように振る舞ってきたかというと,そうではない.dēman は同じタイプではあるが,現代における過去・過去分詞形は deemed であり,共時的に完全に規則的である.これは,類推作用が働いた結果である.

弱変化第1類の活用の話題については,「#2210. think -- thought -- thought の活用」 ([2015-05-16-1]) も参照.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. 1992. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-24 Sun

■ #2218. concrete vs abstract word [word][morphology][inflection][terminology][generative_grammar]

Ullmann (43--44) に,語 (word) をみる視点として,標記の対立が挙げられている.一見すると,この対立は語の意味が具体的か抽象的か,名詞でいえば具体名詞か抽象名詞かという対立のことかと想像されるが,実際には Ullmann は形態的な観点から concrete と abstract という形容詞を用いている.Ullmann (43--44) の "the contrast between 'concrete' and 'abstract' word-structure" に関する説明をみてみよう.

In Latin and other highly inflected languages it often happens that a word does not exist in an abstract state, as a pure designation of the thing it stands for: there is annus, nominative singular, annum, accusative singular, annorum, genitive plural, etc., but no single form denoting the idea of 'year' as such, without specifying its function in the sentence. In this sense, the Latin word is concrete, i.e. grammatically determined, whereas the French an or the English year are abstract, grammatically neutral until they are embedded in a specific utterance.

この観点からすると,ラテン語に比較される形態論を有する古英語の語はたいてい concrete であり,対する現代英語の語はたいてい abstract ということになる.現代英語の stone は形態論的に抽象的に「石」(日本語の語もたいてい抽象的なのでそのままパラレルに訳を当てることができる)を表わすことができるが,古英語の stān は「石」を表わすのみならず,統語的な情報,すなわち主格(あるいは対格)であることを同時に示している.むしろ,統語的な情報を示すことなく,単に抽象的に「石」を表わす方法がないと言ってもよい.常により具体的な多くの情報をも含まざるを得ないという点で,古英語の stān なり,その屈折形である stānes, stāne, stānas, stāna, stānum なりは,具体的な語であるといえる.

このような具体的な語は,抽象的に参照したいとき,例えば辞書やグロッサリーを編纂するときには,少々悩ましい問題を提示する.どの形を見出し語として選べばよいかを決めなければならないからだ.多くの人にとって主格の形態を選ぶのが通常の感覚かもしれないが,これは語学学習を通じて主格形態が代表形であると慣らされているだけかもしれない.確かに理論的にも主格が他の格に比して卓越している,したがって代表形として選ばれて然るべきである,ということは議論できるのかもしれないが,最も適切であるかどうかはどのように決めればよいのか.例えば,日常的には困るかもしれないが,生成文法における抽象的な基底形,つまり実際に発話において生じるのことのない形態を,辞書の見出しに立てるということも理論上はありうる.また,古英語の動詞は,現代のフランス語やドイツ語などと同様に,不定詞形を見出しに立てるのが慣習だが,例えば直説法1人称単数現在の形態で掲げて悪い理由はないように思える.

考えてみれば,現代英語の語も古英語と比較すれば抽象的であるというだけで,名詞には複数屈折もあるし,動詞には各種の屈折形がある.したがって,見出しの形には,やはりある程度具体的な語が選ばれているとも考えられる.例えば,stone は,単数の非所有格を示している限りにおいて,具体的である.この点では,完璧に抽象的な語というのは得がたいのかもしれない.生成文法家であれば,言語にかかわらず concrete word とは surface form のことであり,abstract word とは underlying form のことであると一般的に理解するのだろう.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2015-05-23 Sat

■ #2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ [oe][verb][inflection][paradigm]

古英語の強変化動詞は伝統的に7類に区分される.Mitchell and Robinson (37, 40) の表や,その前後の説明を参照して,まとめの表を2種類作ってみた.まずは大雑把な区分の表で,代表的な動詞を取り上げて活用主要形 (principal parts) を示したもの.

| Class | Inf. | 1st Pret. | 2nd Pret. | Past Ptc. |

|---|---|---|---|---|

| I | scīnan 'shine' | scān | scinon | scinen |

| II | crēopan 'creep' | crēap | crupon | cropen |

| brūcan 'enjoy' | brēac | brucon | brocen | |

| III | breġdan 'pull' | bræġd | brugdon | brogden |

| IV | beran 'bear' | bær | bǣron | boren |

| V | tredan 'tread' | træd | trǣdon | treden |

| VI | faran 'go' | fōr | fōron | faren |

| VII | (a) healdan 'hold' | hēold | hēoldon | healden |

| (b) hātan | hēt | hēton | hāten |

次に,語幹の母音と子音の組み合わせに応じて決まる gradation (Ablaut) のパターンを示そう.抽象的ではあるが,その分汎用性は高い.

| Class | Example | Consonant Structure | Inf. | 1st Pret. | 2nd Pret. | Past Ptc. |

|---|---|---|---|---|---|---|

| I | scīnan | ī + one cons. | ī | ā | i | i |

| II | crēopan | ēo + one cons. | ēo | ēa | u | o |

| brūcan | ū + one cons. | ū | ēa | u | o | |

| III | breġdan | e + two cons. | e | æ | u | o |

| weorpan | eo + r + cons. | eo | ea | u | o | |

| feohtan | eo + h + cons. | eo | ea | u | o | |

| helpan | e + l + cons. | e | ea | u | o | |

| ġieldan | palatal + ie + 2 cons. | ie | ea | u | o | |

| drincan | i + nasal + cons. | i | a | u | u | |

| IV | beran | e + one cons. (usu. a liquid) | e | æ | ǣ | o |

| V | tredan | e + one cons. (usu. an obstruent) | e | æ | ǣ | e |

| VI | faran | a + one cons. | a | ō | ō | a |

| VII | healdan | V1 | ēo | ēo | V1 | |

| hātan | V2 | ē | ē | V2 |

汎用性が高いといっても,強変化動詞にはここに挙げた基本パターンから逸脱する「不規則」のものも少なくない.古英語に至るまでの段階にも多くの音変化があったし,しばしば形態的な類推も働いてきた.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

2015-05-16 Sat

■ #2210. think -- thought -- thought の活用 [verb][inflection][i-mutation][oe][morphology][phonetics][compensatory_lengthening][sobokunagimon]

標題の think の活用のみならず,bring, buy, seek, teach などの活用では,過去(分詞)形に原形とは異なる母音が現われる.異なる母音に加えて,綴字の上で ght なる子音字連続が現われ,「不規則」との印象は決定的である.しかし,歴史的には規則的な動詞であり,-ed を付して過去(分詞)形を作る大多数の動詞の仲間である.ただ,大多数のものよりも多くの音変化を歴史的に経験してきたために,結果として,不規則きわまりない見栄えのする活用を示すことになっている.

Mitchell and Robinson (48--49) に従って,歴史的経緯を解説しよう.まず,think 型の動詞の古英語での形を表に示す.現在までに廃語となったもの,純粋な規則変化へと移行したものも含まれている.

| Inf. | Pret. Sg. | Past Ptc. |

|---|---|---|

| brenġan 'bring' | brōhte | brōht |

| bycgan 'buy' | bohte | boht |

| cwellan 'kill' | cwealde | cweald |

| reċċan 'tell' | rōhte | rōht |

| sēċan 'seek' | sōhte | sōht |

| sellan 'give' | sealde | seald |

| streċċan 'stretch' | strōhte | strōht |

| tǣċan 'teach' | tǣhte, tāhte | tǣt, tāht |

| þenċan 'think' | þōhte | þōht |

| þynċan 'seem' | þūhte | þūht |

| wyrċan 'work' | worhte | worht |

これらの動詞は,古英語の分類によれば弱変化第1類に属する.このクラスの動詞の特徴は,先立つゲルマン祖語の時代に,接尾辞の前位置に前舌高半母音 j をもっていたことである.これにより語幹母音は i-mutation の作用を被り,一段前寄りあるいは高い母音へと変化した.i-mutation を引き起こした j は,その後,消失したり,母音 i として引き継がれたりした.

弱変化第1類の大部分の動詞においては,上記 i-mutation の作用が現在,過去,過去分詞を含む屈折パラダイムの全体に見られたが,語幹末に l あるいは歴史的な軟口蓋子音をもつ,上に一覧した一部の動詞においては現在形の屈折にのみ作用した.この一部の動詞では,過去や過去分詞において i-mutation を引き起こす問題の半母音 j が欠けていたのである.結果として,古英語における現在幹と過去(分詞)幹を比較すると,後者は前者よりも一段後ろ寄りあるいは低い母音,少なくともその痕跡を示すことになった.上表で e vs o や y vs u の対立を確認されたい.

cwellann, sellan について,現在と過去(分詞)では e vs ea の対立を示すが,これは本来的には e vs æ の規則的な対立とみてよい.æ が,過去(分詞)形にのみ生じた子音結合 ld の前で割れ (breaking) を起こし,ea と変化したにすぎない.

また,þenċċan, þynċan, brenġan に関して,過去(分詞)形で ht の子音結合を示すが,これは *nċt の結合が規則的に発達したものである.破擦音的な ċ は t の前で摩擦音 h へと変化し,n は消失するとともに代償延長 (compensatory_lengthening) により先行する母音を長化させた.

bycgan, wyrċan については,予想される y vs u の対立を示さず,y vs o となっている.過去(分詞)形に o が現われるのは,本来の u が特定の音環境において下げを経たからだ.下げの生じる前に i-mutation が起こったために,現在形では予想される y が現われているが,過去(分詞)形においては下げの結果である u がみられるというわけだ.

このように先立つ時代に様々な音変化が生じたために,古英語の共時態としては,あたかも強変化動詞のごとく母音の gradation (Ablaut) を示すようにみえるが,結果としてそのようにみえているにすぎず,起源をたどれば歯音接尾辞 (dental suffix) を付して過去(分詞)形を作る通常の弱変化動詞にすぎないといえる.

これらの動詞の詳しい歴史については,Hogg and Fulk (273--75) も参照.seek については,「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1]) でも触れた.

・ Mitchell, Bruce and Fred C. Robinson. A Guide to Old English. 8th ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2015-05-06 Wed

■ #2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか [phonetics][consonant][assimilation][conjugation][inflection][3sp][verb][paradigm][oe][suffix][sobokunagimon][have][v]

標記のように,現代英語の have は不規則変化動詞である.しかし,has に -s があるし, had に -d もあるから,完全に不規則というよりは若干不規則という程度だ.だが,なぜ *haves や *haved ではないのだろうか.

歴史的にみれば,現在では許容されない形態 haves や haved は存在した.古英語形態論に照らしてみると,この動詞は純粋に規則的な屈折をする動詞ではなかったが,相当程度に規則的であり,当面は事実上の規則変化動詞と考えておいて差し支えない.古英語や,とりわけ中英語では,haves や haved に相当する「規則的」な諸形態が確かに行われていたのである.

古英語 habban (have) の屈折表は,「#74. /b/ と /v/ も間違えて当然!?」 ([2009-07-11-1]) で掲げたが,以下に異形態を含めた表を改めて掲げよう.

| habban (have) | Present Indicative | Present Subjunctive | Preterite Indicative | Preterite Subjunctive | Imperative |

|---|---|---|---|---|---|

| 1st sg. | hæbbe | hæbbe | hæfde | hæfde | |

| 2nd sg. | hæfst, hafast | hafa | |||

| 3rd sg. | hæfþ, hafaþ | ||||

| pl. | habbaþ | hæbben | hæfdon | hæfden | habbaþ |

Pres. Ind. 3rd Sg. の箇所をみると,古英語で has に相当する形態として,hæfþ, hafaþ の2系列があったことがわかる.fþ のように2子音が隣接する前者の系列では,中英語期に最初の子音 f が脱落し,hath などの形態を生んだ.この hath は近代英語期まで続いた.

3単現の語尾が -(e)th から -(e)s へ変化した経緯について「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) を始め,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化」 ([2015-03-23-1]) などの記事で取り上げてきたが,目下の関心である現代英語の has という形態の直接の起源は,hath の屈折語尾の置換に求めるよりは,古英語の Northumbria 方言に確認される hæfis, haefes などに求めるべきだろう.この -s 語尾をもつ古英語の諸形態は,中英語期にはさらに多くの形態を発達させたが,f が母音に挟まれた環境で脱落したり,fs のように2子音が隣接する環境で脱落するなどして,結果的に has のような形態が出力された.hath と has から唇歯音が脱落した過程は,このようにほぼ平行的に説明できる.関連して,have と of について,後続語が子音で始まるときに唇歯音が脱落することが後期中英語においてみられた.ye ha seyn (you have seen) や o þat light (of that light) などの例を参照されたい (中尾,p. 411).

なお,過去形 had についてだが,こちらは「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1]) で取り上げたように,多くの語に生じた v 削除の出力として説明できる.「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]) も合わせて参照されたい.

MED の hāven (v.) の壮観な異綴字リストで,has や had に相当する諸形態を確かめてもらいたい.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2015-03-23 Mon

■ #2156. C16b--C17a の3単現の -th → -s の変化 [verb][conjugation][emode][language_change][suffix][inflection][3sp][lexical_diffusion][schedule_of_language_change][speed_of_change][bible]

初期近代英語における動詞現在人称語尾 -th → -s の変化については,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]),「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]),「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]),「#2141. 3単現の -th → -s の変化の概要」 ([2015-03-08-1]) などで取り上げてきた.今回,この問題に関連して Bambas の論文を読んだ.現在の最新の研究成果を反映しているわけではないかもしれないが,要点が非常によくまとまっている.

英語史では,1600年辺りの状況として The Authorised Version で不自然にも3単現の -s が皆無であることがしばしば話題にされる.Bacon の The New Atlantis (1627) にも -s が見当たらないことが知られている.ここから,当時,文学的散文では -s は口語的にすぎるとして避けられるのが普通だったのではないかという推測が立つ.現に Jespersen (19) はそのような意見である.

Contemporary prose, at any rate in its higher forms, has generally -th'; the s-ending is not at all found in the A[uthorized] V[ersion], nor in Bacon A[tlantis] (though in Bacon E[ssays] there are some s'es). The conclusion with regard to Elizabethan usage as a whole seems to be that the form in s was a colloquialism and as such was allowed in poetry and especially in the drama. This s must, however, be considered a licence wherever it occurs in the higher literature of that period. (qtd in Bambas, p. 183)

しかし,Bambas (183) によれば,エリザベス朝の散文作家のテキストを広く調査してみると,実際には1590年代までには文学的散文においても -s は容認されており,忌避されている様子はない.その後も,個人によって程度の違いは大きいものの,-s が避けられたと考える理由はないという.Jespersen の見解は,-s の過小評価であると.

The fact seems to be that by the 1590's the -s-form was fully acceptable in literary prose usage, and the varying frequency of the occurrence of the new form was thereafter a matter of the individual writer's whim or habit rather than of deliberate selection.

さて,17世紀に入ると -th は -s に取って代わられて稀になっていったと言われる.Wyld (333--34) 曰く,

From the beginning of the seventeenth century the 3rd Singular Present nearly always ends in -s in all kinds of prose writing except in the stateliest and most lofty. Evidently the translators of the Authorized Version of the Bible regarded -s as belonging only to familiar speech, but the exclusive use of -eth here, and in every edition of the Prayer Book, may be partly due to the tradition set by the earlier biblical translations and the early editions of the Prayer Book respectively. Except in liturgical prose, then, -eth becomes more and more uncommon after the beginning of the seventeenth century; it is the survival of this and not the recurrence of -s which is henceforth noteworthy. (qtd in Bambas, p. 185)

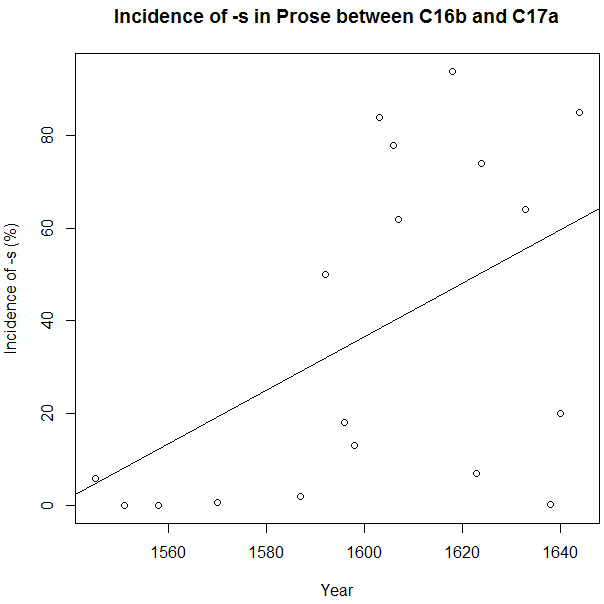

だが,Bambas はこれにも異議を唱える.Wyld の見解は,-eth の過小評価であると.つまるところ Bambas は,1600年を挟んだ数十年の間,-s と -th は全般的には前者が後者を置換するという流れではあるが,両者並存の時代とみるのが適切であるという意見だ.この意見を支えるのは,Bambas 自身が行った16世紀半ばから17世紀半ばにかけての散文による調査結果である.Bambas (186) の表を再現しよう.

| Author | Title | Date | Incidence of -s |

|---|---|---|---|

| Ascham, Roger | Toxophilus | 1545 | 6% |

| Robynson, Ralph | More's Utopia | 1551 | 0% |

| Knox, John | The First Blast of the Trumpet | 1558 | 0% |

| Ascham, Roger | The Scholmaster | 1570 | 0.7% |

| Underdowne, Thomas | Heriodorus's Anaethiopean Historie | 1587 | 2% |

| Greene, Robert | Groats-Worth of Witte; Repentance of Robert Greene; Blacke Bookes Messenger | 1592 | 50% |

| Nashe, Thomas | Pierce Penilesse | 1592 | 50% |

| Spenser, Edmund | A Veue of the Present State of Ireland | 1596 | 18% |

| Meres, Francis | Poetric | 1598 | 13% |

| Dekker, Thomas | The Wonderfull Yeare 1603 | 1603 | 84% |

| Dekker, Thomas | The Seuen Deadlie Sinns of London | 1606 | 78% |

| Daniel, Samuel | The Defence of Ryme | 1607 | 62% |

| Daniel, Samuel | The Collection of the History of England | 1612--18 | 94% |

| Drummond of Hawlhornden, W. | A Cypress Grove | 1623 | 7% |

| Donne, John | Devotions | 1624 | 74% |

| Donne, John | Ivvenilia | 1633 | 64% |

| Fuller, Thomas | A Historie of the Holy Warre | 1638 | 0.4% |

| Jonson, Ben | The English Grammar | 1640 | 20% |

| Milton, John | Areopagitica | 1644 | 85% |

これをプロットすると,以下の通りになる.

この期間では年間0.5789%の率で上昇していることになる.相関係数は0.49である.全体としては右肩上がりに違いないが,個々のばらつきは相当にある.このことを過小評価も過大評価もすべきではない,というのが Bambas の結論だろう.

・ Bambas, Rudolph C. "Verb Forms in -s and -th in Early Modern English Prose". Journal of English and Germanic Philology 46 (1947): 183--87.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

・ Wyld, Henry Cecil. A History of Modern Colloquial English. 2nd ed. London: Fisher Unwin, 1921.

2015-03-20 Fri

■ #2153. 外適応によるカテゴリーの組み替え [exaptation][tense][aspect][category][language_change][verb][conjugation][inflection]

昨日の記事「#2152. Lass による外適応」 ([2015-03-19-1]) で取り上げた,印欧祖語からゲルマン祖語にかけて生じた時制と相の組み替えについて,より詳しく説明する.印欧祖語で相のカテゴリーを構成していた Present, Perfect, Aorist の区別は,ゲルマン祖語にかけて時制と数のカテゴリーの構成要因としての Present, Preterite 1, Preterite 2 の区別へと移行した.形態的な区別は保持したままに,外適応が起こったことになる.まず対応の概略を図式的に示すと,次のようになる.

(Indo-European) (Germanic) PRESENT ──────── PRESENT PERFECT ──────── PRETERITE 1 AORIST ──────── PRETERITE 2

ゲルマン諸語の弱変化動詞については,印欧祖語時代の PERFECT と AORIST は形態的に完全に融合したので,上図の示すような PRETERITE 1 と 2 の区別はつけられていない.しかし,強変化動詞はもっと保守的であり,かつての PERFECT と AORIST の形態的痕跡を残しながら,2種類の PRETERITE へと機能をシフトさせた(つまり外適応した).(2種類の PRETERITE については,「#42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった」 ([2009-06-09-1]) を参照.)

ところで,印欧祖語では動詞の相のカテゴリーは母音階梯 (ablaut) によって標示された.e-grade は PRESENT を,o-grade は PERFECT を,zero-grade あるいは ē-grade は AORIST を表した.一方,古英語のいくつかの強変化動詞の PRESENT, PRETERITE 1, PRETERITE 2 の形態をみると,bīt-an -- bāt -- bit-on, bēod-an -- bēad -- budon, help-an -- healp -- hulpon などとなっている.印欧祖語以降の母音変化により直接は見えにくくなっているが,古英語の3種の屈折変化に見られるそれぞれの母音の違いは,印欧祖語時代の e-grade, o-grade, zero-grade の差に対応する.つまり,3種の屈折変化は音韻形態的には地続きである.したがって,ゲルマン祖語時代にかけて本質的に変化していったのは形態ではなく機能ということになる.おそらくは印欧祖語の相の区別が不明瞭になるに及び,保持された形態的な対立が別のカテゴリー,すなわち時制と数の区別に新たに応用されたということだろう.

Lass (87) によると,この外適応は以下の一連の過程を経て生じたと想定されている.

(i) loss of the (semantic) opposition perfect/aorist; (ii) retention of the diluted semantic content 'past' shared by both (in other words, loss of aspect but retention of distal time-deixis); (iii) retention of the morpho(phono)logical exponents of the old categories perfect and aorist, but divested of their oppositional meaning; (iv) redeployment of the now semantically evacuated exponents as markers of a secondary (concordial) category; in effect re-use of the now 'meaningless' old material to bolster an already existing concordial system, but in quite a new way.

印欧祖語には存在しなかったカテゴリーがゲルマン祖語において新たに創発されたという意味で,この外適応はまさに "conceptual novelty" の事例といえる.

・ Lass, Roger. "How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution." Journal of Linguistics 26 (1990): 79--102.

2015-03-08 Sun

■ #2141. 3単現の -th → -s の変化の概要 [verb][conjugation][emode][language_change][suffix][inflection][3sp][bible][shakespeare][schedule_of_language_change]

「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]) でみたように,17世紀中に3単現の屈折語尾が -th から -s へと置き換わっていった.今回は,その前の時代から進行していた置換の経緯を少し紹介しよう.

古英語後期より北部方言で行なわれていた3単現の -s を別にすれば,中英語の南部で -s が初めて現われたのは14世紀のロンドンのテキストにおいてである.しかし,当時はまだ稀だった.15世紀中に徐々に頻度を増したが,爆発的に増えたのは16--17世紀にかけてである.とりわけ口語を反映しているようなテキストにおいて,生起頻度が高まっていったようだ.-s は,およそ1600年までに標準となっていたと思われるが,16世紀のテキストには相当の揺れがみられるのも事実である.古い -th は母音を伴って -eth として音節を構成したが,-s は音節を構成しなかったため,両者は韻律上の目的で使い分けられた形跡がある (ex. that hateth thee and hates us all) .例えば,Shakespeare では散文ではほとんど -s が用いられているが,韻文では -th も生起する.とはいえ,両形の相対頻度は,韻律的要因や文体的要因以上に個人または作品の性格に依存することも多く,一概に論じることはできない.ただし,doth や hath など頻度の非常に高い語について,古形がしばらく優勢であり続け,-s 化が大幅に遅れたということは,全体的な特徴の1つとして銘記したい.

Lass (162--65) は,置換のスケジュールについて次のように要約している.

In the earlier sixteenth century {-s} was probably informal, and {-th} neutral and/or elevated; by the 1580s {-s} was most likely the spoken norm, with {-eth} a metrical variant.

宇賀治 (217--18) により作家や作品別に見てみると,The Authorised Version (1611) や Bacon の The New Atlantis (1627) には -s が見当たらないが,反対に Milton (1608--74) では doth と hath を別にすれば -th が見当たらない.Shakespeare では,Julius Caesar (1599) の分布に限ってみると,-s の生起比率が do と have ではそれぞれ 11.76%, 8.11% だが,それ以外の一般の動詞では 95.65% と圧倒している.

とりわけ16--17世紀の証拠に基づいた議論において注意すべきは,「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) で見たように,表記上 -th とあったとしても,それがすでに [s] と発音されていた可能性があるということである.

置換のスケジュールについては,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]) も参照されたい.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

2015-03-03 Tue

■ #2136. 3単現の -s の生成文法による分析 [generative_grammar][syntax][agreement][3sp][verb][inflection][agreement][conjugation]

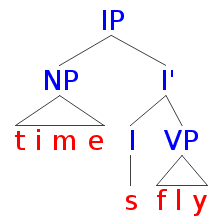

「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) で,生成文法による分析を批判的に取り上げた.だが,それはなぜという問いには答えられていないという批判であり,共時的な分析として批判しているわけではない.むしろ,それは主語と動詞の一致 (agreement) を動詞の屈折によって標示する言語に一般的に適用できる,共時的にすぐれた分析だろう.Time flies. という単純な文に生成文法の統語分析を加えると,以下の構文木が得られる(ただし,生成文法でも立場によって機能範疇のラベルや細部の処理が異なる可能性はある).

最上部は文全体に相当する IP (=Inflectional Phrase) であり,主要部に I (=Inflection),指定部に主語となる NP (=Noun Phrase),補部に述語動詞となる VP (=Verb Phrase) をもつ.NP の time と I の s は統率 (government) し合う関係にあるといわれ,この統率関係が上述の一致と深く関連している.NP の time には,[+ 3RD PERSON] と [+ SINGULAR] という素性が付与されており,I に内包される [+ PRESENT] と共鳴して,s という屈折辞が選ばれる.

上の図ではそこまでしか描かれていないが,このあと接辞移動 (affix-hopping) という規則が適用されて,s が VP の fly の末尾に移動し,最後に音韻部門で音形が調えられて time flies という実現形が得られるとされる.要するに,統率関係にある NP と I のもとで,人称・数・時制の各素性の値が照合され,すべて一致すると屈折辞 s が選択されるというルールだ(実際には,3・単・現のほか,直説法であることも必須条件だが,ここでは省略する).このルールを1つ決めておくと,既存の他の統語規則も活用して,関連する応用的な文である否定文 "Time doesn't fly." や疑問文 "Does time fly?" なども正しく生成することができるようになる.

この分析は標準現代英語の3単現の -s にまつわる統語と形態を一貫したやりかたで説明できるという利点はあるが,なぜそのような現象があるのかということは説明しない.生成文法は「何」や「どのように」の問いに答えるのは得意だが,「なぜ」の問いに答えるには,やはり歴史的な視点を採用するほかないだろう.

2015-02-07 Sat

■ #2112. なぜ3単現の -s がつくのか? [verb][inflection][agreement][conjugation][paradigm][morphology][3sp][3pp][sobokunagimon]

標題は,英語学習者が一度は抱くはずの素朴な疑問の代表格である.現代英語では動詞の3人称単数現在形として語幹に接尾辞 -(e)s を付すのが規則となっている.(1) 主語が3人称であり,(2) 主語が単数であり,(3) 時制が現在であるという3つの条件がすべて揃ったときにのみ接尾辞を付加するという厳しい規則なので,英語学習者にとって習得しにくい(厳密には (4) 直説法であるという条件も必要).私自身も,英語で話したり書いたりする際には,とりわけ主語と動詞が離れた場合などに,規則で要求される一致をうっかり忘れてしまう.3単現の -s とは何なのか,何のために存在するのか,と学習者が不思議に思うのは極めて自然である.

現代英語における3単現の -s の問題は奥の深い問題だと思っている.共時的な観点からは,動詞の一致という広範な現象の一種として,種々の議論や分析がなされうる.形式主義の立場からは,例えば生成文法では InflP という機能範疇のもとで主語に相当する名詞句の素性と屈折辞との関係を記述することで,どのような場合に動詞に -s が付加されるかを形式化できる.しかし,これは条件を形式化したにすぎず,なぜ3単現のときに -s が付くのか,その理由を説明することはできない.

一方,機能主義の立場からは,-s の有無により,(1) 主語が3人称か1・2人称かの区別,(2) 主語が単数か複数かの区別,(3) 時制が現在か非現在かの区別を形態的に明示することができる,と論じられる.例えば,主語が John 1人を he で指すか,あるいは John and Mary 2人を they で指すかのいずれかであると予想される文脈において,主語代名詞部分が聞き取れなかったとしても,(現在時制という仮定で)動詞の語尾を注意深く聞き取ることができれば,正しい主語を「復元」できる.このような復元可能性がある限りにおいて,-s の有無は機能的ということができ,したがって3単現の -s という規則も機能的であると論じることができる.

しかし,ここでも3単現の -s の「なぜ」には答えられていない.復元可能性という機能を確保したいのであれば,特に3単現に -s をつけるという方法ではなく,他にも様々な方法が考えられるはずだ.なぜ3単現の -p とか -g ではないのか,なぜ3複現の -s ではないのか,なぜ3単過の -s ではないのか,等々.あるいは,これらの可能性をすべて組み合わせた適当な動詞のパラダイムでも,同じように用を足せそうだ.つまり,上記の機能主義的な説明は,3単現の -s をもつ現代英語のパラダイムに限らず,同じように用を足せる他のパラダイムにも通用してしまうということである.結局,機能主義的な説明は,なぜ英語がよりによって3単現の -s をもつパラダイムを有しているのかを説明しない.

形式的であれ機能的であれ,共時的な観点からの議論は,3単現の -s に関する説明を与えようとはしているが,せいぜい説明の一部をなしているにすぎず,本質的な問いには答えられてない.だが,通時的な観点からみれば,「なぜ」への答えはずっと明瞭である.

通時的な解説に入る前に,標題の発問の前提をもう一度整理しよう.「なぜ3単現の -s がつくのか」という疑問の前提には,「なぜ3単現というポジションでのみ余計な語尾がつかなければならないのか」という意識がある.他のポジションでは裸のままでよいのに,なぜ3単現に限って面倒なことをしなければならないのか,と.ところが,通時的な視点からの問題意識は正反対である.通時的には,3単現で -s がつくことは,ほとんど説明を要さない.コメントすべきことは多くないのである.むしろ,問うべきは「なぜ3単現以外では何もつかなくなってしまったのか」である.

では,謎解きのとっかかりとして,古英語の動詞 lufian (to love) の直説法現在の屈折表を掲げよう.

| lufian (to love) | Singular | Plural |

|---|---|---|

| 1st person | lufie | lufiaþ |

| 2nd person | lufast | lufiaþ |

| 3rd person | lufaþ | lufiaþ |

この屈折表から分かるように,古英語では3単現に限らず,1単現,2単現,1複現,2複現,3複現でも何らかの語尾が付いていた.現代英語の観点からは,3単現のみに語尾が付くために3単現という条件を特別視してしまうが,古英語では(それ以前の時代もそうだし,中英語にも初期近代英語にも部分的にそう言えるが)それぞれの人称・数・時制の組み合わせが同程度に「特別」であり,いずれにも決められた語尾が付かなければならなかった.言い換えれば,3単現だけが現在のように浮いたポジションだったわけではない.

しかし,古英語の「すべてのポジションが特別」ともいえるこのパラダイムは,中英語から近代英語にかけて大きく変容する.古英語末期以降,屈折語尾が置かれるような無強勢音節において,音が弱化し,ついには消失するという大きな音変化の潮流が進行した.上記の lufian の例でいえば,1単現の lufie の語尾は弱化の餌食となり,中英語では明確な語末母音をもたない love となった.不定詞 lufian 自体も,同じく語末の子音と母音が弱化・消失し,結局「原形」 love へと発展した.一方,いずれの人称でも共通の古英語の複数形 lufiaþ は,屈折語尾における母音の弱化・消失の結果,3単現 lufaþ と形態的に融合してしまったことも関係してか,とりわけ中英語の中部方言で,接続法現在のパラダイムに由来する語尾に n をとる loven という形態を採用した.ところが,この n 語尾自体が弱化・消失しやすかったため,中英語末期までにはおよそ消滅し,結局 love へと落ち着いた.2単現の lufast については,屈折語尾として消失に抵抗力のある子音を2つもっており,本来であればほぼそのままの形で現代英語まで生き残るはずだった.ところが,2単現に対応する主語代名詞 thou が,おそらく社会語用論的な要因で存在意義を失い,その立場を you へと明け渡していくに及んで,-ast の屈折語尾自体も生じる機会を失い,廃用となった.2単現の屈折語尾は,2複現に対応する you と同じ振る舞いをすることになったため,このポジションへも love が侵入した.

残るは3単現の lufaþ である.語尾に消失しにくい子音をもっていたために,中英語まではほぼそのままに保たれた.中英語期に北部方言に由来する -s が勢力を拡げ,元来の -þ を置き換えるという変化があったものの,結果としての -s も消失しにくい安定した子音だったため,これが現代英語まで生き残った.他のポジションの屈折語尾が音声的な弱化・消失の餌食となったり,他の主要な語尾に置換されていくなどして,ついには消え去ったのに対し,3単現の -s は音声的に強固で安定していたという理由で,運良く(?)たまたま今まで生き残ったのである.3単現の -s は直説法現在の屈折パラダイムにおける最後の生き残りといえる.

改めて述べるが,通時的な視点からの問題意識は「なぜ3単現の -s がつくのか」ではなく「なぜ3単現以外では何もつかなくなってしまったのか」である.この「なぜ」の答えの概略は上で述べてきたが,実際には個々のポジションについてもっと複雑な経緯がある.英語史では,屈折語尾の水平化 (levelling of inflection) として知られる大規模な過程の一端として,重要かつ複雑な問題である.

3単現の -s 関連の諸問題については 3sp の各記事を,関連する3複現の -s という英語史上の問題については 3pp の各記事を参照されたい.

(後記 2017/03/15(Wed):関連して,研究社のウェブサイト上の記事として「なぜ3単現に -s を付けるのか? ――変種という視点から」を書いていますので,ご参照ください.)

2015-01-10 Sat

■ #2084. drink--drank--drunk と win--won--won [verb][conjugation][inflection][vowel][oe][homorganic_lengthening][sobokunagimon]

現代英語の不規則活用を示す動詞,特に語幹の母音交替 ( Ablaut or gradation ) により過去・過去分詞形を作る動詞の多くは,歴史的な強変化動詞に由来する.古英語では現代英語よりも多くの動詞が強変化動詞に属しており,その大半が現代までに弱変化(規則活用)へ移行するか,あるいは廃語となった.動詞のいわゆる強弱移行の歴史については,「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) などの記事を参照されたい.

さて,現代英語にまで生きながらえた強変化動詞は,活用の仕方によって標記の drink--drank--drunk のようなABC型や win--won--won のようなABB型など,いくつかの種類に区分されるが,これらは近代英語期以後の標準英語において確立したものと考えてよい.「#492. 近代英語期の強変化動詞過去形の揺れ」 ([2010-09-01-1]) でみたように,近代ではまだ過去形や過去分詞形の母音が揺れを示すものが少なくなかったし,現在でも方言を含む非標準変種では異なる母音が用いられたりする.

drink と win の活用タイプの違いや近代英語期に見られる揺れの起源は,古英語の強変化動詞には第1過去(「単数過去」とも)と第2過去(「複数過去」とも)の2種類が区別されていた事実にある.「#42. 古英語には過去形の語幹が二種類あった」 ([2009-06-09-1]) で述べたように,各動詞は主語の数と人称に応じて2つの異なる過去形をもっていた.drink でいえば,不定形 -- 第1過去形 -- 第2過去形 -- 過去分詞形の順に,drincan -- dranc -- druncon -- druncen のように活用し,win については winnan -- wann -- wunnon -- wunnen と活用した(これを活用主要形 (principal parts) と呼ぶ).ところが,中英語以後,屈折体系全体の簡略化の潮流に伴い,これらの動詞の過去形は2種類の形態を区別する機会を減らしていった.かつての第1過去形か第2過去形のうちいずれかが優勢となり徐々に唯一の過去形として機能していくことになったが,この過程は想像される以上に複雑であり,近代英語期までに形態が定着せず,激しい揺れを示したり方言差や個人差の著しい動詞も多かった.drink はたまたま第1過去 dranc に由来する形態が標準英語の過去形として定着することになり,win についてはたまたま第2過去 wunnan の形態(後に won と綴られ /wʌn/ と発音される)に由来する形態が採用されたということである.

第1過去形か第2過去形のいずれが採用されることになるかを決定づける要因は特定できない.drincan と winnan の属する強変化第3類の他の動詞について調べてみると,drinkcan のように後に第1過去形が採用されたものには hringan, scrincan, sincan, singan, springan, swimman があり,winnan のように第2過去形が採られたものには clingan, spinnan, stingan, wringan がある.しかし,非標準変種では過去形に別の母音をもつ形態が用いられるケースも少なくない.例えば,sing の過去形は標準変種では sang だが,非標準変種で sung が用いられることもある.また,spin の過去形も標準変種では spun だが,それ以外の変種では span もありうる,等々(岩崎,p. 76).

なお,bindan, findan, grindan, windan も強変化第3類の動詞で,いずれも後に第2過去形が採用されたタイプである (ex. bound, found, ground, wound) .この母音は,初期中英語で生じた同器性長化 (homorganic_lengthening) により長くなり,さらに後に大母音推移 (gvs) により2重母音化した /aʊ/ をもつに至っている点で,winnan のタイプとは少々異なる音韻的経緯を辿った.

・ 岩崎 春雄 『英語史』第3版,慶應義塾大学通信教育部,2013年.

2014-12-11 Thu

■ #2054. seek と beseech の語尾子音 (2) [consonant][phonetics][inflection][palatalisation][old_norse][contact][analogy][me_dialect]

「#2015. seek と beseech の語尾子音」 ([2014-11-02-1]) を書いた後で,Krygier による関連する論文を読んだ.前の記事の最後で,seek の末尾の /k/ 音は北部方言で行われたと想像される古ノルド語の同根語の /k/ 音の影響によるものではないかという説を紹介したが,Krygier はその説を強く支持している.丁寧で説得力がある議論なので,概要を記しておきたい.

前の記事でも説明したとおり,古英語の対応する不定詞は sēċan であり,問題の子音は軟口蓋破裂音 [k] ではなく,硬口蓋化した破擦音 [ʧ] だった.この口蓋化の過程は,Gmc *sōkjan において口蓋音 [j] が後続していたことにより引き起こされたものである.古英語の現在形屈折では口蓋化された [ʧ] が現われるが,2人称単数と3人称単数の屈折形のみは sēcst, sēcþ のように軟口蓋破裂音 [k] を示した(このパラダイム内での交替については音韻論的な議論があるが,ここでは省略する).伝統的な見解によると,この2・3人称単数の [k] がパラダイム内に広がり,不定詞や1人称単数などすべての屈折形が [k] を示すに至ったとされる.類推 (analogy) のなかでもパラダイム内での水平化 (levelling) と呼ばれる類いの過程が生じたとする説だ (cf. 「#555. 2種類の analogy」 ([2010-11-03-1])) .Hogg (§7.42) もこの説を支持している.

Following general principles of analogy . . . we would expect the nom.sg. to predominate over plural forms in nouns, and in strong verbs the present forms similarly to predominate over past forms. . . . In the present tense of weak verbs the alternation type sēcan ? sēcþ is, as would be predicted, the source of later seek, cf. beseech, where the affricate has been extended, perhaps on pragmatic grounds, and so for other similar verbs, such as think, work.

しかし,Krygier は,この類推説に疑問を向ける.通常,類推作用は有標な形式が無標な形式へ呑み込まれていく過程である.そうであれば,sēċan の場合,むしろ不定詞や1人称単数形などの [ʧ] をもつ形態が無標とみなされるはずだから,[ʧ] へ水平化してゆくのが筋だろう.ところが,事実は反対である.上の引用にもある通り,むしろ [ʧ] へ水平化した beseech に関してこそこの類推説は説得力をもつのであり,seek について同じ類推説を持ち出すことは難しいのではないか.

そこで Krygier は,seek と同じ形態クラスに属する動詞(語幹末に [k] をもつ弱変化I類の動詞)のリストを作った (catch (OFr cachier), dretch (OE dreccan), letch (OE læccan), quetch (OE cweccan), reach (OE rǣcan), reach (2) (OE reccan), rech (OE reccan), seek (OE sēcan), stretch (OE streccan), teach (OE tǣcan), think (OE þencan ? þyncan), watch (OE w(r)eccan), work (OE wyrcan)) .そして,この13個の動詞について,5つに区分した中英語方言からの例を拾い出し,[k] を示すか [ʧ] を示すかを数え上げた.その結果,動詞全体としても方言全体としても [ʧ] が優勢だが,北部と東中部ではいくつかの動詞についてむしろ [k] が優勢であることが,そして少なくとも他方言に比べて相対頻度が著しいことが,わかった.具体的には,Hogg の引用から予想されるように,seek, think, work の3語がそのような分布を示した (Krygier 465) .

北部系方言で語によって [k] が優勢であるということは,古ノルド語の関与を疑わせる.実際,上に挙げた動詞の対応する古ノルド語形には [k] が現われる.問題の3語についていえば,古ノルド語形は sœkja, þekkja/þykkja, yrkja である.南部系方言の状況は類推説のみでうまく説明できるが,北部系方言の状況を説明するには古ノルド語形の参与を考えざるを得ないということになる.あとは,北部系の [k] が後に南下し標準形として採用されたというシナリオを想定するのみだ.seek と beseech が平行的に発達しなかったのは,古ノルド語 sœkja は文証されるが *besœkja は文証されないということも関係しているのではないか (Krygier 468) .

Krygier (468) の結論部が非常に明解なので,引用しておく.

By way of a summary, the following interpretation of the developments in the "seek"-group regarding velar restoration can be proposed. The Present-day English situation is a result of an interplay of two factors. One of them is analogical levelling of the alternations resulting from Primitive Old English syncope of medial unstressed [i]. Contrary to earlier scholarship, however, a path of development parallel to that in strong verbs is postulated, thus removing the minority velar forms from second and third person singular present tense. This would give palatal consonants throughout the present paradigm in all dialects of Late Old English/Early Middle English. On this pattern the influence of Old Norse equivalents of the "seek"-verbs should be superimposed. For obvious reasons, initially it was limited mainly to the north-east, later spreading southwards, with West Midlands as a possible relic area. The absence of an Old Norse equivalent would favour the preservation of the palatal type, while its existence would further velar restoration, as best exemplified by the seek ? beseech contrast. In individual cases other factors, such as the existence of etymologically related Old English words with a velar, e.g., wyrcan : weorc, could have played a secondary role, which can probably be seen primarily in isolated velar forms in the south.

・ Krygier, Marcin. "Old English (Non)-Palatalised */k/: Competing Forces of Change at Work in the "seek"-Verbs." Placing Middle English in Context. Ed. I. Taavitsainen et al. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. 461--73.

・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. Phonology. Oxford: Blackwell, 1992.

2014-11-02 Sun

■ #2015. seek と beseech の語尾子音 [consonant][phonetics][inflection][palatalisation]

「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1]) で触れたように,speak / speech, wake / watch, match / make などのペアには /k/ と /ʧ/ の交替がみられる.後者は前者の口蓋化 (palatalisation) した音であり,古英語では両音は語彙項目間のみならず屈折形態間においても規則的な対応を示した.

例えば,現代英語の動詞 seek の古英語における直説法現在の屈折を示すと,ic sēċe, þū sēcst, hē/hēo/hit sēcþ, wē/ġē/hīe sēcaþ となり,不定詞は sēċan だった.屈折形によって,<ċ> /ʧ/ と <c> /k/ が交替していることに注意されたい.すると,現代英語 seek の語尾子音 /k/ は,2人称単数,3人称単数,複数の屈折における子音を受け継いだようにみえる.一方,接頭辞を付した関連語 beseech (< OE besēċan) では,1人称単数や不定詞の屈折における子音を受け継いだようにみえる.

ここで,seek と beseech に関して,いかにして異なる語尾子音が選ばれ標準化したのかという問題が生じる.古英語で似たような音韻構成と屈折を示した teach (< OE tǣċan; cf. token for OE tācn) においては,後に /ʧ/ が選ばれたことを考えると,とりわけ seek の /k/ が説明を要するように思われる.実際,自然の音韻発達を前提とすれば *seech となるはずだった(現在 Lancashire, Cheshire, Derbyshire 方言などでこの形態がみられる).中英語では,MED sēchen (v.) によれば,sechen と seken の両系列が併存しており,いまだ形態は揺れていたが,近代英語になって seek が一般化したようだ.この背景には,/k/ をもつ古ノルド語の形態 sœkja の存在があったのではないかと疑われるが,確かなことはわからない.

なお,活用に関しては seek も beseech も共通して母音交替を伴う弱変化の活用を示し,過去・過去分詞形ともに (be)sought となる.

2014-10-08 Wed

■ #1990. 様々な種類の意味 [semantics][pragmatics][derivation][inflection][word_formation][idiom][suffix]

「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1]) で触れたが,Stern は様々な種類の意味を区別している.いずれも2項対立でわかりやすく,後の意味論に基礎的な視点を提供したものとして評価できる.そのなかでも論理的な基準によるとされる種々の意味の区別を下に要約しよう (Stern 68--87) .

(1) actual vs lexical meaning. 前者は実際の発話のなかに生じる語の意味を,後者は語(や句)が文脈から独立した状態で単体としてもつ意味をさす.後者は辞書的な意味ともいえるだろう.文法書に例文としてあげられる文の意味も,文脈から独立しているという点で,lexical meaning に類する.通常,意味は実際の発話のなかにおいて現われるものであり,単体で現われるのは上記のように辞書や文法書など語学に関する場面をおいてほかにない.actual meaning は定性 (definiteness) をもつが,lexical meaning は不定 (indefinite) である.

(2) general vs particular meaning. 例えば The dog is a domestic animal. の主語は集合的・総称的な意味をもつが,That dog is mad. の主語は個別の意味をもつ.すべての名前は,このように種を表わす総称的な用法と個体を表わす個別的な用法をもつ.名詞とは若干性質は異なるが,形容詞や動詞にも同種の区別がある.

(3) specialised vs referential meaning. ある語の指示対象がいくつかの性質を有するとき,話者はそれらの性質の1つあるいはいくつかに焦点を当てながらその語を用いることがある.例えば He was a man, take him for all in all. という文において man は,ある種の道徳的な性質をもっているものとして理解されている.このような指示の仕方がなされるとき,用いられている語は specialised meaning を有しているとみなされる.一方,He had an army of ten thousand men. というときの men は,各々の個性がかき消されており,あくまで指示的な意味 (referential meaning) を有するにすぎない.厳密には,referential meaning は specialised meaning と対立するというよりは,その特殊な現われ方の1つととらえるべきだろう.前項の particular meaning と 本項の specialised meaning は混同しやすいが,particular meaning は語の指示対象の範囲の限定として,specialised meaning は語の意味範囲の限定としてとらえることができる.

(4) tied vs contingent meaning. 前者は語と言語的文脈により指示対象が決定する場合の意味であり,後者はそれだけでは指示対象が決定せず話者やその他の状況をも考慮に入れなければならない場合の意味である.前者は意味論的な意味,後者は語用論的な意味といってもよい.

(5) basic vs relational meaning. 語が「語幹+接尾辞」から成っている場合,語幹の意味は basic,接尾辞の意味は relational といわれる.例えば,ラテン語 lupi は,狼という基本的意味を有する語幹 lup- と単数属格という統語関係的意味 (syntactical relational meaning) を有する接尾辞 -i からなる.統語関係的意味は接尾辞によって表わされるとは限らず,語幹の母音交替 ( Ablaut or gradation ) によって表わされたり (ex. ring -- rang -- rung) ,語順によって表わされたり (ex. Jack beats Jill. vs Jill beats Jack.) もすれば,何によっても表わされないこともある.一方,派生関係的意味 (derivational relational meaning) は,例えば like -- liken -- likeness のシリーズにみられるような -en や -ness 接尾辞によって表わされている.大雑把にいって,統語関係的意味と派生関係的意味は,それぞれ屈折接辞と派生接辞に対応すると考えることができる.

(6) word- vs phrase-meaning. あらゆる種類の慣用句 (idiom) や慣用的な文 (ex. How do you do?) を思い浮かべればわかるように,句の意味は,しばしばそれを構成する複数の単語の意味の和にはならない.

(7) autosemantic vs synsemantic meaning. 聞き手にイメージを喚起させる意図で発せられる表現(典型的には文や名前)は,autosemantic meaning をもつといわれる.一方,前置詞,接続詞,形容詞,ある種の動詞の形態 (ex. goes, stands, be, doing) ,従属節,斜格の名詞,複合語の各要素は synsemantic meaning をもつといわれる.

・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.

2014-06-29 Sun

■ #1889. AAVE における動詞現在形の -s (2) [verb][inflection][aave][nptr][3pp][3sp]

「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) に引き続いての話題.AAVE で3単現の -s が脱落する傾向について「#1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題」 ([2014-06-25-1]) でも述べたが,この脱落傾向を記述することはまったく単純ではない.AAVE といっても一枚岩ではなく,地域によって異なるし,何よりも個人差が大きいといわれる.脱落するかしないかのパラメータは複数存在し,それぞれの効き具合も変異する.

例えば,Schneider (100) は,いくつかの先行研究を参照して3単現の -s の脱落のパーセンテージをまとめている.Harlem の青年集団の調査で42--100% (平均すると 63%),Detroit の下流労働者階級の調査で71.4%,5歳児の調査で72.5%,Oakland の下流階級の女性の調査で57.7%,Washington, D. C. の子供の調査で84%,Washington, D. C. の下流階級の調査で65.3%,下流階級の説教師の調査で17--78%,Maryland の学生の調査で83.3%などである.-s の脱落が支配的であることは確かだが,一方で,大雑把にいって3回に1回は -s が現われているということでもあり,脱落が規則的であるということはできない.

AAVE における(3単現の -s のみならず)動詞現在形の -s に関する従来の研究では,様々な(社会)言語学的なパラメータが提起されてきた.標準英語に見られるような数・人称の条件はもとより,be 動詞の is が複数に用いられる現象との関与,標準英語の規範への遵守の程度,dialect mixture (「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1]) を参照),イギリス諸方言の歴史的な影響など,様々である.

様々なパラメータのなかで Bailey et al. がとりわけ目を付けたのが,主語が代名詞 (PRO) か名詞句 (NP) かの区別である.先行研究では,Appalachian English, Alabama White English, Samaná, Scotch-Irish English, black and white folk speech in Texas など,AAVE に限らず南部の白人変種やイギリス変種でも,この基準が作用していること,すなわち現在形で NP 主語が PRO 主語よりも -s を好んで選択することが指摘されていた.この傾向は,「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) で触れた,いわゆる "Northern Personal Pronoun Rule" ("Northern Present Tense Rule") の効果と類似している.Bailey et al. は,この "NP/PRO constraint" が 1472--88年にロンドンの羊毛商一家が残した書簡集 the Cely Letters や17--18世紀のイギリス人航海士たちの用いた "Ship English" にみられることを指摘したうえで,量的な比較調査を通じて,同じ効果が現代の AAVE の諸変種にも受け継がれていることを示唆している.Bailey et al. (298) は,"NP/PRO constraint" だけできれいに記述できるほど単純な問題ではないと強調しながらも,望みをもって次のように締めくくっている.

By examining data from EME and looking at parallels in present-day black and white vernaculars, we have shown that the NP/PRO constraint is a powerful one that has affected English for quite some time and that currently affects a wide range of processes. Although it is important to stress that this constraint does not account for all of the variation in the present tense verb paradigms of the black and white vernaculars in the South (for instance, -s used to mark historical present), it does play a major role in a number of previously unconnected phenomena.

・ Schneider, Edgar W. "The Origin of the Verbal -s in Black English." American Speech 58 (1983): 99--113.

・ Bailey, Guy, Natalie Maynor, and Patricia Cukor-Avila. "Variation in Subject-Verb Concord in Early Modern English." Language Variation and Change 1 (1989): 285--300.

2014-06-25 Wed

■ #1885. AAVE の文法的特徴と起源を巡る問題 [aave][creole][pidgin][sociolinguistics][ame][caribbean][syntax][be][aspect][inflection][3sp][variety][existential_sentence]

「#1841. AAVE の起源と founder principle」 ([2014-05-12-1]) と「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) で取り上げたが,AAVE (African American Vernacular English) とはアメリカ英語の1変種としてのいわゆる黒人英語 (Black English) を指す."Black" よりも "African-American" の呼称がふさわしいのは肌の色よりも歴史的な起源に焦点を当てるほうが適切であるから,"Vernacular English" の呼称がふさわしいのは,標準英語 (Standard English) に対して非標準英語 (Non-Standard English or Substandard English) と呼ぶのはいたずらに優劣が含意されてしまうからである.言語学的には AAVE という名称が定着している.

AAVE には,文法項目に限っても,標準英語に見られない特徴が多く認められる.全体としては,(主として白人によって話される)アメリカ南部方言や,カリブ海沿岸の英語を基とするクレオール諸語と近い特徴を示すといわれる.一方,イギリス諸方言に起源をもつと考えるのがより妥当な文法項目もある.具体的には以下に示すが,概ねこのような事情から,AAVE の文法的特徴とその起源を巡って2つの説が対立している.現在,アメリカ英語の変種に関する論争としては,最大の注目を集めている話題の1つといってよい.

1つ目の仮説は Creolist Hypothesis と呼ばれる.英語と西アフリカの諸言語とが混交した結果として生まれたクレオール語,あるいはそこから派生した英語変種が,AAVE の起源であるという説だ.これが後に標準英語との接触を保つなかで,徐々に標準英語へと近づいてきた,つまり脱クレオール化 (decreolization) してきたと考えられている.この説によると,アメリカ南部方言が AAVE と類似しているのは,後者が前者に影響を与えたからだと論じられる.AAVE に特徴的な語彙項目のなかには,voodoo (ブードゥー教), pinto (棺), goober (ピーナッツ)など西アフリカ諸語に由来するものも多く,この仮説への追い風となっている.

2つ目の仮説は Anglicist Hypothesis と呼ばれる.AAVE の特徴の起源はイギリス諸島からもたらされた英語諸変種にあるという説である.アメリカで黒人変種と白人変種が異なるのは,300年にわたる歴史のなかでそれぞれが独自の言語変化を遂げたからであり,かつ両変種の相互の接触が比較的少なかったからである.奴隷制の廃止後に南部の黒人が北部へ移民したあと,北部の都市では黒人変種と白人変種との差異が際だって意識され,それぞれ民族変種としてとらえられるようになった.

このように2つの仮説は鋭く対立しているが,起源を巡る論争で注目を浴びている AAVE の主たる文法的特徴を7点挙げよう.

(1) 3単現の -s の欠如.AAVE 話者の多くは,he go, it come, she like など -s のない形態を使用する.英語を基とするピジン語やクレオール語に同じ現象がみられるという点では Creolist Hypothesis に有利だが,一方でイングランドの East Anglia 方言でも同じ特徴がみられるという点では Anglicist Hypothesis にも見込みがある.関連して「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) も参照.

(2) 現在形における連結詞 (copula) の be の欠如.She real nice. They out there. He not American. If you good, you going to heaven. のような構文.連結詞の省略は,多くの言語でみられるが,とりわけカリブ海のクレオール語に典型的であるという点が Creolist Hypothesis の主張点である.イギリス諸方言には一切みられない特徴であり,この点では Anglicist Hypothesis は支持されない.

(3) 不変の be.標準変種のように,is, am, are などと人称変化せず,常に定形 be をとる.He usually be around. Sometime she be fighting. Sometime when they do it, most of the problems always be wrong. She be nice and happy. They sometimes be incomplete. など.(2) の連結詞の be の欠如と矛盾するようにもみえるが,be が用いられるのは習慣相 (habitual aspect) を表わすときであり,be 欠如の非習慣相とは対立する.不変の be 自体は他の英語変種にもみられるが,それが習慣相を担っているというのは AAVE に特有である.He busy right now. と Sometime he be busy. は相に関して文法的に対立しており,この対立を標準英語で表現するならば,He's busy right now. と Sometimes he's busy. のように副詞(句)を用いざるをえない.クレオール語では時制 (tense) よりも相 (aspect) を文法カテゴリーとして優先させることが多いため,不変の be は Creolist Hypothesis にとって有利な材料といわれる.相についていえば,AAVE では,ほかにも標準英語的な I have talked. I had talked. といった相に加え,完了を明示する I done talked. や遠過去を明示する I been talked. のような相もみられる.

(4) 等位節の2つ目の構造において助動詞のみを省略する傾向.標準英語では We were eating --- and drinking too. のように2つ目の節では we are をまるごと省略するのが普通だが,AAVE では多くのクレオール語と同様に are だけを省略し,We was eatin' --- an' we drinkin', too. とするのが普通である.

(5) 間接疑問文における主語と動詞の倒置.I asked Mary where did she go. や I want to know did he come last night. など.

(6) 存在文 (existential_sentence) に there ではなく it を用いる.It's a boy in my class name Joey. や It ain't no heaven for you to go to. など.

(7) 否定助動詞の前置.平叙文として平叙文のイントネーションで,Doesn't nobody know that it's a God. Cant't nobody do nothing about it. Wasn't nothing wrong with that. など.

1980年代までの学界においては Creolist Hypothesis が優勢だった.しかし,新たな事実が知られるようになるにつれ,すべてが Creolist Hypothesis で解決できるわけではないことが明らかになってきた.例えば,初期の AAVE を携えてアメリカ国外へ移住した集団の末裔が Nova Scotia (Canada) や Samaná (Dominican Republic) で現在も話している変種は,その初期の AAVE の特徴を多く保存していることが予想されるが,不変の be などの決定的な特徴を欠いている.これは,問題の AAVE 的な特徴が,AAVE の初期から備わっていたものではなく,比較的新しく獲得されたものではないかという新説を生み出した.

また,do を otherwise として用いる語法が AAVE にあるが,イングランドの East Anglia 方言にも同じ語法があり,これが起源であると考えざるをえない.AAVE の Dat's a thing dat's got to be handled just so, do it'll kill you. と East Anglia 方言の You lot must have moved it, do I wouldn't have fell in. を比較されたい.

現段階で妥当と思われる考え方は,Creolist Hypothesis と Anglicist Hypothesis は全面的に対立する仮説ではなく,組み合わせてとらえるべきだということである.それぞれの仮説によってしか合理的に説明されない特徴もあれば,両者ともに説明原理となりうるような特徴もある.また,いずれの説明も実際には関与していないような特徴もあるかもしれない.単純な二者択一に帰してしまうことは,むしろ問題だろう.

以上,Trudgill (51--60) を参照して執筆した.

・ Trudgill, Peter. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin, 2000.

2014-06-24 Tue

■ #1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか [personal_pronoun][gender][prescriptive_grammar][norman_french][norman_conquest][bilingualism][french][contact][inflection][singular_they]

昨日の記事「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) に関連して,英語では generic 'he' の問題,そしてその解決策として市民権を得てきている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の話題が思い出される.singular they について,最近ウェブ上で A Linguist On the Story of Gendered Pronouns という記事を見つけたので紹介したい.singular they の例が Chaucer など中英語期からみられること,generic 'he' の伝統は18世紀後半の規範文法家により作り出されたものであることなど,この問題に英語史的な観点から迫っており,一読の価値がある.

しかし,記事の後半にある一節で,フランス語が中英語期の文法性の消失に部分的に関与していると示唆している箇所について疑問が生じた.記事の筆者によれば,当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになったという.もっとも屈折語尾の崩壊が性の崩壊の主たる原因と考えているようではあるが,上のような議論は一般的に受け入れられているわけではない(ただし,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) や,中英語が古英語とフランス語の混成言語であるとするクレオール語仮説の議論 ##1223,1249,1250,1251 を参照されたい).

So what you really have is an extended period of several centuries in which many people were more-or-less proficient in both Norman French and Anglo Saxon, which in actual fact meant speaking the highly intermingled versions known as Anglo-Norman and Middle English. But words that belong to one gender in one language don't necessarily belong to the same gender in the other. To use a modern example, the word for "bridge" in French, pont, is masculine, but the word for "bridge" in German, ''Brücke, is feminine. If you couple this with the fact that people had begun to stop pronouncing altogether the endings that indicate a word窶冱 gender and case, you can see how these features became irrelevant for the language in general.

まず,当時のイングランドの多くの人が程度の差はあれ2言語話者だったということが,どの程度事実と合っているのかという疑問がある.貴族階級のフランス系イングランド人や知識階級の人々は多かれ少なかれバイリンガルだった可能性は高いが,大多数の庶民は英語のモノリンガルだった(「#338. Norman Conquest 後のイングランドのフランス語母語話者の割合」 ([2010-03-31-1]) および「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) の記事を参照).英語の言語変化の潮流を決したのはこの大多数のモノリンガル英語話者だったに違いなく,社会的な権力はあるにせよ少数のバイリンガルがいかに彼らに言語的影響を及ぼしうるのか,はなはだ疑問である.

次に,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) でみたように,一般にフランス語の英語への直接的な言語的影響は些細であるという説得力のある議論がある.語彙や綴字習慣を除けば,フランス語が英語に体系的に影響を与えた言語項目は数少ない.ただし,間接的な影響,社会言語学的な影響は甚大だったと評価している.それは,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) や「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じた通りである.

今回の性の消失という問題に対するには,フランス語によるこの間接的な効果,屈折語尾の消失を間接的に促したという効果を指摘するだけで十分ではないだろうか,

2014-05-29 Thu

■ #1858. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc. (2) [verb][conjugation][degemination][inflection][phonetics][analogy][sobokunagimon]

「#1854. 無変化活用の動詞 set -- set -- set, etc.」 ([2014-05-25-1]) の記事に補足を加えたい.先の記事では,弱変化動詞の語幹の rhyme の構成が「緩み母音(短母音)+歯茎破裂音 /d, t/ 」である場合に {-ed} 接尾辞を付すと,古英語から中英語にかけて生じた音韻過程の結果,現在形,過去形,過去分詞形がすべて同形となってしまったと説明した.

しかし,実際のところ,上記の音韻過程による説明には若干の心許なさが残る.想定されている音韻過程のうち,脱重子音化 (degemination) は中英語での過程ととらえるにしても,それに先立つ連結母音の脱落や重子音化という過程は古英語の段階で生じたものと考えなければならない.ところが,先の記事で列挙した現代英語における無変化活用の動詞群のすべてがその起源を古英語にまで遡れるわけではない.例えば hit (< OE hyttan), knit (< OE cnyttan), shut (< OE scyttan), set (< OE settan), wed (< OE weddian) などは古英語に遡ることができても,cast, cost, cut, fit, hurt, put, split, spread などは初出が中英語以降の借用語あるいは造語である.また,元来 bid, burst, let, shed, slit などは強変化動詞であり後に弱変化化したものだが,そのタイミングと上記の想定される音韻過程のタイミングとがどのように関わり合っているかが分からない.古英語の弱変化動詞に確実には遡ることのできないこれらの動詞についても,set や shut の場合と同様に,音韻過程による説明を適用することはできるのだろうか.

むしろ,そのような動詞は,語幹の rhyme 構成が共通しているという点で,音韻史的に「正統な」無変化活用の動詞 set や shut と共時的に関連づけられ,類推作用 (analogy) によって無変化活用を採用するようになったのではないか.英語史において強変化動詞 → 弱変化動詞という流れ(強弱移行)は一般的であり,類推作用の最たる例としてしばしば言及されるが,一般の弱変化動詞 → 無変化活用動詞という類推作用の流れも,周辺的ではあれ,このように存在したと考えられるのではないか.無変化活用の動詞の少なくとも一部は,純粋な音韻変化の結果としてではなく,音韻形態論的な類推作用の結果として捉える必要があるように思われる.そのように考えていたところに,Jespersen (28) に同趣旨の記述を見つけ,勢いを得た.引用中の "this group" とは古英語に起源をもつ無変化活用の動詞群を指す.

Even verbs originally strong or reduplicative, or of foreign origin, have been drawn into this group: bid, burst, slit; let, shed; cost.

動詞の強弱移行については,「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1]) ,「#527. 不規則変化動詞の規則化の速度は頻度指標の2乗に反比例する?」 ([2010-10-06-1]) ,「#528. 次に規則化する動詞は wed !?」 ([2010-10-07-1]),「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1]),「#1287. 動詞の強弱移行と頻度」 ([2012-11-04-1]) の各記事を参照.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow