2021-09-14 Tue

■ #4523. 時制 --- 屈折語尾の衰退をくぐりぬけて生き残った動詞のカテゴリー [inflection][conjugation][ilame][verb][noun][category][tense][mood][person]

古英語期(以前)に始まり中英語期をかけてほぼ完遂した屈折語尾の衰退は,英語形態論における史上最大の出来事だったといってよい.これにより英語の言語としての類型がひっくり返ってしまったといっても過言ではない.とりわけ名詞,動詞,形容詞の形態論は大規模な再編成を余儀なくされ,各品詞と結びついていた文法カテゴリー (category) も大幅に組み替えられることになった.

名詞についていえば,古英語では性 (gender),数 (number),格 (case) の3カテゴリーの三位一体というべき形態論が機能していたが,中英語ではおよそ性と格のカテゴリーが弱化・消失にさらされ,数が優勢となって今に至る.

動詞については,古英語では人称 (person),数 (number),法 (mood),時制 (tense) が機能的だったが,屈折語尾の衰退の荒波に洗われ,時制以外のカテゴリーの効き具合が弱まった.一応すべてのカテゴリーが現代まで生き延びているとはいえ,結果的に優位を獲得したのは時制である.

Lass (161) は,近現代英語の動詞のカテゴリーを形態的な区別という観点から整理し,次のように図式化した.

TENSE ─┬─ pres. ── MOOD ─┬─ ind. ── NUM. ─┬─ sing. ── PERS. ─┬┬─ 1, 2 -0

│ │ │ ││

│ │ │ └── 3 ── -s

│ │ │ │

│ │ └─ pl. ─────┬──┘

│ │ │

│ └── subj./imp. ─────────────┘

│

│

└─ past ────────────────────────────────────── -d

動詞の定形を決定する最重要カテゴリーとして時制が君臨し,過去形においては法すらも区別されない形態論となっている.Lass (159--61) に古英語,後期中英語,初期近代英語の対応する樹形図もある.比較すると形態論の再編成がよく分かる.

・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.

2021-08-01 Sun

■ #4479. 不規則動詞の過去形は直接記憶保存されている [frequency][suppletion][verb][inflection][be][preterite]

形態的不規則性を示す語は高頻度語に集中している.その典型が不規則動詞である.規則的に -ed を付して過去形を作る圧倒的多数の動詞に対して,不規則動詞は数少ないが,たいてい相対的に頻度の高い動詞である.不規則中の不規則といえる go や be の過去形 went, was/were などは,補充法 (suppletion) によるものであり,暗記していないかぎり太刀打ちできない.これは,いずれも超高頻度語であることが関係している.この辺りの事情は以下の記事でも取り上げてきた.

・ 「なぜ高頻度語には不規則なことが多いのですか?」 (去る7月29日付の「英語の語源が身につくラジオ」にて音声解説)

・ 「#3859. なぜ言語には不規則な現象があるのですか?」 ([2019-11-20-1])

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1])

・ 「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1])

・ 「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1])

では,なぜ頻度の高い動詞には不規則活用を示すものが多いのだろうか.記憶 (memory) や形態の心的表象 (mental representation) に訴える説明が一般的である.Smith (1535) の解説を引用する.

The relationship between high frequency and irregularity has to do with memory in so far as those verbs that are used frequently have strong mental representations such that the irregular past forms are stored autonomously and thus accessed independently of the present stem. Such items are said to have become "entrenched" in storage . . . . On the other hand, a low frequency form does not necessarily have its past form stored autonomously and does not allow for direct access to that past form. Thus, its use in the past involves access to the present stem and rule application . . . .

頻度の高い動詞の過去形は,頻繁に使用するために,記憶のなかで直接アクセスできる引き出しにしまっておくのが便利である.go という現在形を足がかりにして went にたどり着くようでは,遅くて役に立たない.go を経由せずに,直接 went の引き出しにたどり着きたい.一方,頻度の低い動詞であれば,現在形を足がかりにして,それに -ed を付すという規則適用の計算も,たまのことにすぎないので耐えられる.つまり,引き出す頻度に応じて直接アクセスと間接アクセスの2種類に分けておくのが効率的である.

では,-ed を付して過去形を作る規則動詞は常に計算を伴う間接アクセスなのかというと,必ずしもそうではないようだ.Smith (1535) で紹介されているある研究によると,同音語である kneaded と needed を被験者に発音してもらったところ,相対的に頻度の低い前者の -ed 語尾のほうが,頻度の高い後者の語尾よりも,平均して数ミリ秒長く発音されたという.これは,needed のほうがアクセスが容易であること,おそらくより直接に記憶保存されていることを示唆する.

・ Smith, K. Aaron. "New Perspectives, Theories and Methods: Frequency and Language Change." Chapter 97 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1531--46.

2021-02-14 Sun

■ #4311. 格とは何か? [case][terminology][inflection][category][noun][grammar][sobokunagimon][semantic_role]

格 (case) は,人類言語に普遍的といってよい文法カテゴリーである.系統の異なる言語どうしの間にも,格については似たような現象や分布が繰り返し観察されることから,それは言語体系の中枢にあるものに違いない.

学校英文法でも主格,目的格,所有格などの用語がすぐに出てくるほどで,多くの学習者になじみ深いものではあるが,そもそも格とは何なのか.これに明確に答えることは難しい.ずばり Case というタイトルの著書の冒頭で Blake (1) が与えている定義・解説を引用したい.

Case is a system of marking dependent nouns for the type of relationship they bear to their heads. Traditionally the term refers to inflectional marking, and, typically, case marks the relationship of a noun to a verb at the clause level or of a noun to a preposition, postposition or another noun at the phrase level.

この文脈では,節の主要部は動詞ということになり,句の主要部は前置詞,後置詞,あるいは別の名詞ということになる.平たくいえば,広く文法的に支配する・されるの関係にあるとき,支配される側に立つ名詞が,格の標示を受けるという解釈になる(ただし支配する側が格の標示を受けるも稀なケースもある).

引用中で指摘されているように,伝統的にいえば格といえば屈折による標示,つまり形態的な手段を指してきたのだが,現代の諸理論においては一致や文法関係といった統語的な手段,あるいは意味役割といった意味論的な手段を指すという見解もあり得るので,議論は簡単ではない.

確かに普段の言語学の議論のなかで用いられる「格」という用語の指すものは,ときに体系としての格 (case system) であり,ときに格語尾などの格標示 (case marker) であり,ときに格形 (case form) だったりする.さらに,形態論というよりは統語意味論的なニュアンスを帯びて「副詞的対格」などのように用いられる場合もある.私としては,形態論を意識している場合には "case" (格)という用語を用い,統語意味論を意識している場合には "grammatical relation" (文法関係)という用語を用いるのがよいと考えている.後者は,Blake (3) の提案に従った用語である.後者には "case relation" という類似表現もあるのだが,Blake は区別している.

It is also necessary to make a further distinction between the cases and the case relations or grammatical relations they express. These terms refer to purely syntactic relations such as subject, direct object and indirect object, each of which encompasses more than one semantic role, and they also refer directly to semantic roles such as source and location, where these are not subsumed by a syntactic relation and where these are separable according to some formal criteria. Of the two competing terms, case relations and grammatical relations, the latter will be adopted in the present text as the term for the set of widely accepted relations that includes subject, object and indirect object and the term case relations will be confined to the theory-particular relations posited in certain frameworks such as Localist Case Grammar . . . and Lexicase . . . .

・ Blake, Barry J. Case. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2020-12-02 Wed

■ #4237. なぜ3単現なのに *He cans swim. とはならず He can swim. となるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][auxiliary_verb][3sp][preterite-present_verb][inflection]

3単現の -s というのは,英語の初学者が最初につまずく文法事項の代表格です.主語が3人称かつ単数であり,文の時制が現在のときに,動詞には -(e)s を付けなければならないという,一見すると何の意味があるのか分からない,厄介な決まりです.ただでさえ厄介な代物ですが,さらにひどいことに,3単現 (3sp) の条件を満たしているにもかかわらず -s を付け(てはいけ)ない動詞というのがあります.can, may, shall のような助動詞 (auxiliary_verb) です.He can swim., She may say so., The truth shall be told. などでは,3単現を満たしているようにみえますが,決して *cans, *mays, *shalls のような形を用いません.英語では,そのような形は存在しないのです.いったい,なぜでしょうか.音声の解説をお聴きください.

そう,驚くべきことに問題の助動詞は,起源が過去形なのです! can, may, shall などが表わしている意味は確かに現在(少なくとも過去ではない)というべきですが,いずれも語源的には過去形です.もともと過去形なのですから,3単「現」に特有の -s 語尾が付くなどということは歴史上一度もなかったのです.

では,なぜ起源としては過去形なのに意味は現在となっているのでしょうか.これはなかなか難しい問題ですが,助動詞においては過去形が現在の意味を帯びるという意味変化が歴史的に繰り返し起こってきたようなのです.もともとの過去形 can, may, shall が本来の過去の意味を失い,現在の意味を帯びるようになると,新たに過去を表わす形が必要となり,-t/d 語尾を付して could, might, should という新過去形が生み出されました.確かにこれらは現代英語でも助動詞の過去形と称されますが,実際には Could it be true?, She might be in London by now., We should apologize. のように,意味的には現在として用いられることが多いのです.助動詞の過去形には,このように現在の意味を帯びるようになる傾向がみられます.

今回取り上げたような助動詞は,専門的には「過去現在動詞」 (preterite-present_verb) という妙な名前がついています.この不思議な問題については##3648,58,66,3504の記事セットをご覧ください.

2020-10-29 Thu

■ #4203. コーパス言語学の基本的な用語を解説 --- lemma [terminology][corpus][hel_education][lexicology][pos][verb][conjugation][inflection]

先日,大学の授業でコーパスセミナーを開催した.BNCweb, COCA, COHA, EEBO corpus などの代表的な共時的・通時的英語コーパスに初めて触れる学部生に,使用経験者である大学院生が講師としてコーパス利用のいろはを指南するという Zoom によるオンライン企画である.

一見,コーパス利用というのは初心者にはハードルが高いと思われがちが,適切な導入があれば,複雑な検索や応用的な利用法は別にしても,十分にその日から便利に使いこなすことができる.

しかし,意外と落とし穴となり得るのは,コーパス周りの用語 (terminology) かもしれない.例えば「love を動詞で POS 指定して lemma 検索をし,その concordance line を KWIC で表示させ,前後数語のフレームで collocation を取ってから log-likelihood を出しておいてね.必要に応じて noise をマニュアルで除去しておいてよ.」などという指示を,初心者の誰が理解できようか! ということで,コーパス周りの術語(というよりもジャーゴン)を少しずつ解説してきたい.

今回は lemma (レンマ,レマ)について.平たくいえば,辞書を念頭においた上でその「見出し語」だと思えばよい.動詞 love を例に取れば,実際の英文のなかでは,不定詞・現在形・命令形など love という裸の形態で生起することもあれば,3単現の loves として出現することもあるし,過去(分詞)形の loved や現在分詞・動名詞形の loving で現われることもあるだろう(「崩れた」lovin' 等として起こるかもしれない).love のこれらの諸形態は,確かに互いに少しずつ異なっているが,各々が異なる単語というわけではない.あくまで代表的・抽象的な love という動詞の,具体的な変化形にすぎないのである.このような代表的・抽象的な存在を lemma と呼んでいる.I love you. のように love という形態で出てきたとしても,これは love という lemma の,直説法1人称単数現在形の具体的な現われとしての love である.両者はたまたま形態的に一致しているけれども,あくまで前者は抽象的な love,後者は具体的な love として概念上は区別する必要がある.

別の角度からみれば,私たちが英単語学習の際に習得する主たるものは,個々の見出し形ともいえる lemma と,その具体的な諸変化形ということになる.これらのワンセットが内部で適切にヒモづけられ,頭の中で整理されていれば,その単語に関して習得が完了していることになる.このワンセットとそれにつけられた名前こそが lemma なのである.

「コーパスでlove を動詞で lemma 検索してね」というのは「動詞として用いられている love, loves, loved, loving などの例をすべて拾ってきてね」と言い換えられる.例えば BNCweb の場合には,検索式を "{love/V}" のように指定することで上記の lemma 検索が可能である.

2020-10-04 Sun

■ #4178. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][be][verb][subjunctive][preterite][conjugation][inflection]

よく寄せられる素朴な疑問です.通常の言い方(直説法)では I was a bird. (私は鳥だった)ですが,非現実的な仮定として「もし私が鳥だったら…」と表現したい場合には妙な過去形を用いて If I WERE a bird . . . とすることになっています.最近の口語では If I WAS a bird . . . のような「通常の」言い方も認められるようになってきてはいるようですが,規範的には If I WERE a bird . . . が推奨されています.この were とは,いったい何なのでしょうか.以下の解説をお聴きください.

最も重要な点は,歴史的には動詞の活用に関して直説法と接続法(=一般的に「仮定法」として知られているもの)は,2つの明確に異なるものとして区別されていたということです.現代的な形態で説明すれば,直説法では I was, you were, he was, we were などと活用していましたが,接続法では I were, you were, he were, we were などと活用(むしろ無活用)していたのです.色々なスロットで同じような形態を使い回しているといえば,確かにそのように見えるのですが,そもそも直説法と接続法の系列は異なっていたという点が重要です.

be 動詞は,他の動詞に比べて破格に高頻度であるという理由で,その本来の「異なり」を現在まで保持してきたということにすぎません.逆にいえば,もし be 動詞以外の動詞でもそのような「異なり」が保持されていたのであれば,If I won a lottery . . . (もし宝くじに当たれば…)などという表現において,この won も現行とは異なる形態を取っていた可能性が高いのです.

be 動詞はきわめて特殊な動詞として,特別に古形を保持してきたというわけです.完全に If I WAS a bird . . . となる日が来たてしまったら,分かりやすくはなりますが,最後の生き残りが滅びていくかのようで,ちょっと寂しくなるとも言えるかもしれません.皆さんはどうお考えでしょうか.

関連する話題を,##2601,3812,3990,3991の記事セットにまとめましたので,ご一読ください.

2020-05-02 Sat

■ #4023. 英語史の「総合から分析へ」を相対化する [synthesis_to_analysis][inflection][word_order][syntax][morphology][typology]

昨日の記事「#4022. 英語史における文法変化の潮流を一言でいえば「総合から分析へ」」 ([2020-04-27-1]) について一言補足しておきたい.

形態論ベースの類型論という理論的観点からみると確かに「総合」 (synthesis) と「分析」 (analysis) は対置されるが,実際的には100%総合的な言語や100%分析的な言語というものは存在しない.どの言語も,総合と分析を両極とする数直線のどこかしらの中間点にプロットされる.古英語は数直線の総合側の極点にプロットされるわけではなく,あくまでそこに近いところにプロットされるにすぎない.古英語も,それより前の時代からみれば十分に水平化が進んでいるからだ.同様に,現代英語は分析側の極点ではなく,そこに近いところにプロットされるということである.現代英語にも動詞や代名詞の屈折などはそこそこ残っているからだ.

したがって,古英語から現代英語への文法変化の潮流を特徴づける「総合から分析へ」は,数直線の0から100への大飛躍ではないということに注意しなければならない.印象的にいえば,数直線の30くらいから80くらいへの中程度の飛躍だということである.もちろん,これでも十分に劇的なシフトだとは思う.

「#191. 古英語,中英語,近代英語は互いにどれくらい異なるか」 ([2009-11-04-1]) や「#1816. drift 再訪」 ([2014-04-17-1]) で挙げた数直線らしき図からは,0から100への大飛躍が表現されているかのように読み取れるが,これも誇張である.これらの図はいずれもゲルマン語派に限定した諸言語間の相対的な位置を示したものであり,より広い類型論的な視点から作られた図ではない.世界の諸言語を考慮するならば,古英語から現代英語へのシフトの幅はいくぶん狭めてとらえておく必要があるだろう.

Smith (41) が「総合から分析へ」の相対化について次のように述べている.

Traditionally, the history of English grammar has been described in terms of the shift from synthesis to analysis, i.e. from a language which expresses the relationship between words by means of inflexional endings joined to lexical stems to one which maps such relationships by means of function-words such as prepositions. This broad characterization, of course, needs considerable nuancing, and can better be expressed as a comparatively short shift along a cline. Old English, in comparison with Present-day English, is comparatively synthetic, but nowhere near as synthetic as (say) non-Indo-European languages such as Present-day Finnish or Zulu, older Indo-European languages such as classical Latin --- or even earlier manifestations of Germanic such as 4th-century Gothic, which, unlike OE, regularly distinguished nominative and accusative plural forms of the noun; cf. OE hlāfas 'loaves' (both NOM and ACC), Go. hláibōs (NOM), hláibans (ACC). Present-day English is comparatively analytic, but not as analytic as (say) Present-day Mandarin Chinese; a 21st-century English-speaker still marks person, number and case, and sustains grammatical cohesion, with concord between verbal and pronominal inflexions, for instance, e.g. I love bananas beside she hates bananas.

「総合から分析へ」はキャッチフレーズとしてはとても良いが,上記の点に注意しつつ相対的に理解しておく必要がある.

・ Smith, Jeremy J. "Periods: Middle English." Chapter 3 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 32--48.

2020-05-01 Fri

■ #4022. 英語史における文法変化の潮流を一言でいえば「総合から分析へ」 [synthesis_to_analysis][inflection][morphology][unidirectionality][drift][terminology][typology]

英語の歴史は1500年以上にわたりますが,その間の文法変化の潮流を一言で表現するならば「総合から分析へ」に尽きます.もしテストで英語史の文法変化を概説しなさいという問いが出されたならば,このフレーズを一言書いておけば100点満点中及第点の60点は取れます(←本当のテストではそう簡単な話しではないですが,それくらい重要だという比喩として解釈してください).もう少し丁寧に答えるならば「英語は総合的な言語から分析的な言語へとシフトしてきた」となります.

英語は,古英語から中英語を経て近(現)代英語に至る歴史のなかで,言語の類型を逆転させてきました.古英語は総合的な (synthetic) 言語といわれ,近現代英語は分析的な (analytic) 言語といわれます.変化の方向は「総合から分析へ」 (synthesis to analysis) への一方向ということになります.

ですが,言語において「総合」や「分析」とはそもそも何のことでしょうか.あまり良い術語ではないと常々思っているのですが,長らく確立してしまっているので仕方なく使っています.ざっと説明しましょう.

言語における「総合」とは,語の内部構成に関する形態論的な指標のことです.総合的な言語では,語は典型的に語彙的な意味を表わす部品(語幹)と文法的な機能を担う部品(屈折語尾など)の組み合わせからなっており,後者には複数の文法機能が押し込められていることが多いです.それ以上分割できない1つの小さな屈折語尾に,複数の文法機能が「総合的」に詰め込められているというわけです(英単語の synthesis は,異なるものを1つの箱に詰め込んで統合するイメージです).

一方,「総合」に対して「分析」があります.分析的な言語では,語を構成するパーツの各々が典型的に1つの機能に対応しており,形態と機能の紐付けが一対一で単純です(英単語の analysis は,もつれ合った糸を一本一本解きほぐすイメージです).

例えば,古英語で「家々の」を意味した hūsa (hūs + -a) を考えてみましょう.語幹の hūs が語彙的意味「家」を担い,屈折語尾 -a が複数・所有格の文法機能を担っています.-a は形態的にはこれ以上分解できない最小単位ですが,そこに数と格に関する2つの情報が詰め込まれているわけですから,この語形は総合的な性質を示しているといえます.一方,現代英語で「家々の」に対応する表現は of houses となり,house- が語彙的意味「家」を担っている点は古英語と比較できますが,複数は -s 語尾によって,属格(所有格)は of によって表わされています.数と格の各々の機能が別々のパーツで表わされているわけですから,この語形は分析的といえます.

もちろん現代英語にも総合的な性質はそこかしこに観察されます.動詞の3単現の -s などは,その呼び名の通り,この1音からなる小さい部品のなかに3人称・単数・現在(・直説法)という複数の文法情報が詰め込まれており,すぐれて総合的です.また,人称代名詞でも I, my, me などのように語形を変化させることで異なる格を標示しているのも,総合的な性質を示すものといえます.しかし,名詞,代名詞,形容詞,動詞などの主要語類の語形について古英語と現代英語を比較してみるならば,英語が屈折語尾の衰退という過程を通じて,現代にかけて総合性を減じ,分析性を高めてきたことは疑いようのない事実です.

このように英語史には一般に「総合から分析」への流れが見られ,この流れの進み具合にしたがって時代を大きく3区分する方法が伝統的に採られてきました.古英語は屈折語尾の区別がよく保持されている「完全な屈折の時代」 (period of full inflection),中英語は屈折語尾は残っているものの1つの語尾に収斂して互いに区別されなくなってきた「水平化した屈折の時代」 (period of levelled inflection),そして近代英語は屈折語尾が概ね消失した「失われた屈折の時代」 (period of lost inflection) とされます.各々,総合的な時代,総合から分析への過渡期的様相を示す時代,分析的な時代と呼んでもよいでしょう.英語史にみられるこの潮流は,実はゲルマン語史や,ひいては印欧語史という時間幅においても等しく認められる遠大な潮流でもあります.

印欧諸語の歴史に広くみられる,屈折語尾の衰退によって引き起こされた総合的な性質の弱まりは「潮流」というにとどまらず,しばしば「偏流」 (drift) とみなされてきました.drift とは,アメリカの言語学者 Edward Sapir (150) が "Language moves down time in a current of its own making. It has a drift." と述べたのが最初とされます.そしてゲルマン語派の諸言語,とりわけ英語は,この偏流におおいに流されてきた言語の1つと評されてきました.

そもそもなぜ英語を筆頭として印欧諸語にこのような偏流が見られるのでしょうか.これは長らく議論されてきてきた問題ですが,いまだに未解決です.言語変化における偏流はランダムな方向の流れではなく,一定方向の流れを示します.しかも,短期間の流れではなく,数十世代の長きに渡って持続する流れです.不思議なのは,言語変化の主体であるはずの話者の各々が,言語を用いる際に過去からの言語変化の流れなど意識していないにもかかわらず,一定方向の言語変化の流れを推し進め,さらに同じ流れを次の世代へと引き継いでゆくことです.言語変化の偏流とは,話者の意識を超えたところで作用している,言語に内在する力なのでしょうか.それとも,原動力は別のところにあるのでしょうか.謎です.

偏流の原因はさておき,英語の文法が「総合から分析へ」変化してきたことは確かです.英文法の歴史の研究は,単純化していえば「総合から分析へ」という一貫した背骨に,様々な角度から整骨治療を施したり肉付けしたりしてきたものといっても過言ではないでしょう.

最後に,今回の話題に関連する過去のブログ記事のうち重要なものを以下に挙げておきます.是非お読みください.

・ 「#2669. 英語と日本語の文法史の潮流」 ([2016-08-17-1])

・ 「#522. 形態論による言語類型」 ([2010-10-01-1])

・ 「#685. なぜ言語変化には drift があるのか (1)」 ([2011-03-13-1])

・ 「#1816. drift 再訪」 ([2014-04-17-1])

・ 「#656. "English is the most drifty Indo-European language."」 ([2011-02-12-1])

・ 「#2626. 古英語から中英語にかけての屈折語尾の衰退」 ([2016-07-05-1])

・ Sapir, Edward. Language. New York: Hartcourt, 1921.

2020-04-26 Sun

■ #4017. なぜ前置詞の後では人称代名詞は目的格を取るのですか? [sobokunagimon][preposition][case][dative][syncretism][inflection][personal_pronoun]

標題は,先日,慶應義塾大学通信教育学部のメディア授業「英語史」の電子掲示板でいただいた素朴な疑問です.

with me, for her, against him, between us, among them など前置詞の後に人称代名詞が来るときには目的格に活用した形が用いられます.なぜ主格(見出し語の形)を用いて各々 *with I, *for she, *against he, *between we, *among they とならないのか,という質問です(星印はその表現が文法上容認されないことを示す記号です).

最も簡単な回答は「前置詞の目的語となるから」です.動詞の目的語が人称代名詞の場合に目的格の形を要求するように,前置詞の目的語も人称代名詞の目的格を必要とするということです.動詞(正確には他動詞)にしても前置詞にしても,それが表わす動作や関係の「対象」となるものが必ず直後に来ます.この「対象」を表わす語句が「目的語」であり,これが主体(主語)と区別される独特な形を取っていれば,文法上の機能が見た目にも区別しやすくなり便利です.

しかし,文中で他動詞や前置詞が特定できれば,その後ろに来るものは必然的に目的語ということになり,独特な形を取る必要はないのではないかという疑問が生じます.実際,文法上はダメだしされる上記の *with I, *for she, *against he, *between we, *among they でも意味はよく理解できます.他動詞の後でも *Do you love I/he/she/we/they? は文法的にダメと言われても,実は意味は通じてしまうわけです.

では,この疑問について英語史の視点から迫ってみましょう.千年ほど前の古英語の時代には,代名詞に限らずすべての名詞が,前置詞の後では典型的に「与格」と呼ばれる形を取ることが求められていました.前置詞の種類によっては「与格」ではなく「対格」や「属格」の形が求められる場合もありましたが,いずれにせよ予め決められた(主格以外の)格の形が要求されていたのです(cf. 「#30. 古英語の前置詞と格」 ([2009-05-28-1])).(ちなみに,現代英語の「目的格」は古英語の「与格」や「対格」を継承したものです.)

名詞に関しては,たいてい主格に -e 語尾を付けたものが与格となっていました.例えば「神は」は God ですが,「神のために」は for Gode といった具合です.しかし,続く中英語の時代にかけて,この与格語尾の -e が弱まって消えていったために,形の上で主格と区別できなくなり for God となりました.したがって,現代英語の for God の God は,解釈の仕方によっては,-e 語尾が隠れているだけで,実は与格なのだと言えないこともないのです.

一方,人称代名詞に関しては,主格と区別された与格の形がよく残りました.古英語で「神」を人称代名詞で受ける場合,「神は」は He で「神のために」は for Him となりましたが,この状況は現代でもまったく変わっていません.人称代名詞は名詞と異なり使用頻度が著しく高く,それゆえに与格を作るのに -e などの語尾をつけるという単純なやり方を採用しなかったため,主格との区別が後々まで保持されやすかったのです.ただし,you と it に関しては,歴史の過程で様々な事情を経て,結局目的格が主格と合一してしまいました.

現代英語では,動詞の目的語にせよ前置詞の目的語にせよ,名詞ならば主格と同じ形を取って済ませるようになっており,それで特に問題はないわけですから,人称代名詞にしても,主格と同じ形を取ったところで問題は起こらなさそうです.しかし,人称代名詞については過去の慣用の惰性により,いまだに with me, for her, against him, between us, among them などと目的格(かつての与格)を用いているのです.要するに,人称代名詞は,名詞が経験してきた「与格の主格との合一」という言語変化のスピードに着いてこられずにいるだけです.しかし,それも時間の問題かもしれません.いつの日か,人称代名詞の与格もついに主格と合一する日がやってくるのではないでしょうか.その時には,星印の取れた with I, for she, against he, between we, among they が聞こえてくるはずです.

2020-04-12 Sun

■ #4003. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化 (2) [adjective][inflection][oe][germanic][indo-european][comparative_linguistics][grammaticalisation][paradigm]

現代英語にはみられないが,印欧語族の多くの言語では形容詞 (adjective) に屈折 (inflection) がみられる.さらにゲルマン語派の諸言語においては,形容詞屈折に関して,統語意味論的な観点から強変化 (strong declension) と弱変化 (weak declension) の2種の区別がみられる(各々の条件については「#687. ゲルマン語派の形容詞の強変化と弱変化」 ([2011-03-15-1]) を参照).このような強弱の区別は,ゲルマン語派の著しい特徴の1つとされており,比較言語学的に興味深い(cf. 「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1])).

英語では,古英語期にはこの区別が明確にみられたが,中英語期にかけて屈折語尾の水平化が進行すると,同区別はその後期にかけて失われていった(cf. 「#688. 中英語の形容詞屈折体系の水平化」 ([2011-03-16-1]),「#2436. 形容詞複数屈折の -e が後期中英語まで残った理由」 ([2015-12-28-1]) ).現代英語は,形容詞の強弱屈折の区別はおろか,屈折そのものを失っており,その分だけゲルマン語的でも印欧語的でもなくなっているといえる.

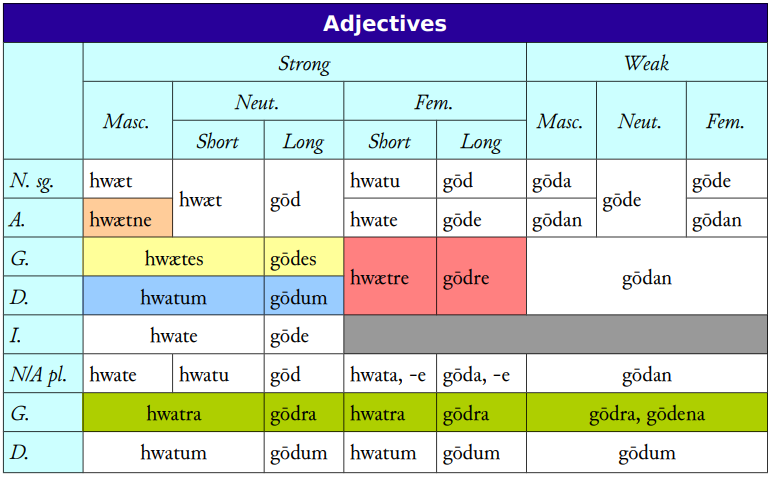

古英語における形容詞の強変化と弱変化の屈折を,「#250. 古英語の屈折表のアンチョコ」 ([2010-01-02-1]) より抜き出しておこう.

では,なぜ古英語やその他のゲルマン諸語には形容詞の屈折に強弱の区別があるのだろうか.これは難しい問題だが,屈折形の違いに注目することにより,ある種の洞察を得ることができる.強変化屈折パターンを眺めてみると,名詞強変化屈折と指示代名詞屈折の両パターンが混在していることに気付く.これは,形容詞がもともと名詞の仲間として(強変化)名詞的な屈折を示していたところに,指示代名詞の屈折パターンが部分的に侵入してきたものと考えられる(もう少し詳しくは「#2560. 古英語の形容詞強変化屈折は名詞と代名詞の混合パラダイム」 ([2016-04-30-1]) を参照).

一方,弱変化の屈折パターンは,特徴的な n を含む点で弱変化名詞の屈折パターンにそっくりである.やはり形容詞と名詞は密接な関係にあったのだ.弱変化名詞の屈折に典型的にみられる n の起源は印欧祖語の *-en-/-on- にあるとされ,これはラテン語やギリシア語の渾名にしばしば現われる (ex. Cato(nis) "smart/shrewd (one)", Strabōn "squint-eyed (one)") .このような固有名に用いられることから,どうやら弱変化屈折は個別化の機能を果たしたようである.とすると,古英語の形容詞弱変化屈折を伴う se blinda mann "the blind man" という句は,もともと "the blind one, a man" ほどの同格的な句だったと考えられる.それがやがて文法化 (grammaticalisation) し,屈折という文法範疇に組み込まれていくことになったのだろう.

以上,Marsh (13--14) を参照して,なぜゲルマン語派の形容詞に強弱2種類の屈折があるのかに関する1つの説を紹介した.

・ Marsh, Jeannette K. "Periods: Pre-Old English." Chapter 1 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1--18.

2020-04-11 Sat

■ #4002. want の英語史 --- かつては非人称構文もあった [impersonal_verb][syntax][old_norse][inflection][syncretism]

連日,きわめて日常的な動詞 want を取り上げ,何らかの角度から英語史している (cf. [2020-04-08-1], [2020-04-09-1], [2020-04-10-1]) .今回は want が非人称動詞として用いられていた過去について触れたい.(非人称動詞・構文のおさらいには「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) を参照.)

現在では欲する人が主語に,欲しいものが目的語に立ち,I want refreshment. のように用いる.しかし,want が主として「欠いている」を意味した古い英語では,いわば Want (to) me of refreshment. のように,欠乏を感じている人が与格(あるいは to 句)に,欠けているものが属格(あるいは of 句)に典型的におかれるという非人称構文が併用されていた.非人称構文の起源は,want という語自体の起源と同様に古ノルド語にある.OED の want, v. の語源欄の記述をみてみよう.

The early Scandinavian verb was originally impersonal (personal uses in the individual Scandinavian languages reflect later developments); in English this is reflected by sense 2. Levelling of cases in Middle English made it possible for the object of the impersonal construction (often in initial position) to take over the function of the subject of a new personal construction, allowing further sense developments. For a detailed discussion see M. Bertschinger To Want: an Essay in Semantics (1941).

この記述によれば,古ノルド語ではむしろ非人称構文としての用法がオリジナルであり,人称構文は後に発達したということになる.英語での動詞 want の初出は1175年頃の Ormulum で,そこでの用法こそ人称構文だが,そこから間もない1200年頃の Sawles Warde に非人称構文としての使用がみられる.この事実から,英語に受容された当初より,オリジナルの非人称構文と,そこから人称化した新たな構文とが併用されていたと考えるのが妥当だろう.

上の語源欄の引用に解説されている want の人称化の過程は,他の非人称動詞の人称化にも当てはまり,標準的な説明として広く受け入れられているものである.もともと与格形で表わされていた「人」が,しばしば動詞の前位置に立ったこと,また屈折の衰退と格の融合を経たこと等により,主格形に置き換えられ,動詞が意味的・統語的に人称化したという流れだ.一方,「もの」は典型的に属格(あるいは of 句)で表現されたが,こちらも屈折の衰退と格の融合の結果,意味的・統語的に動詞の直接目的語として再解釈されるに至った.

OED より「欠いている」の語義での非人称構文の初例群を挙げよう.

c1225 (?c1200) Sawles Warde (Bodl.) (1938) 16 (MED) Of al þet eauer wa is ne schal ham neauer wontin.

?c1225 (?a1200) Ancrene Riwle (Cleo. C.vi) (1972) 298 Ne þunche hire neauer wunder ȝef hire wonti þe haligastes froure.

?c1225 (?a1200) Ancrene Riwle (Cleo. C.vi) (1972) 145 Hwenne ow ne wonteð nan þing þefaȝeneð wið ow.

a1325 (c1250) Gen. & Exod. (1968) l. 2155 Ðan coren wantede in oðer lond, Ðo ynug [was] vnder his hond.

a1400 (a1325) Cursor Mundi (Vesp.) l. 3053 þam wanted brede, þeir water es gan, Hope o lijf ne had þai nan.

OED によると,want の非人称構文の最終例は "1830 T. P. Thompson in Westm. Rev. Jan. 262 There wants a collection of dying speeches of nefarious governments." とあり,現代では廃用となっている.

2020-04-10 Fri

■ #4001. want の英語史 --- 語末の t [old_norse][loan_word][borrowing][inflection][adjective][gender][impersonal_verb]

連日 want という語を英語史的に掘り下げる記事を書いている(過去記事は [2020-04-08-1] と [2020-04-09-1]).今回は語末の t について考えてみたい.

英語史の教科書などでは,want のような日常的な単語が古ノルド語からの借用語であるというのは驚くべきこととしてしばしば言及される.また,語末の t が古ノルド語の形容詞の中性語尾であることも指摘される(cf. 「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1])).しかし,この t を巡っては意外と込み入った事情がある.

「#3999. want の英語史 --- 語源と意味変化」 ([2020-04-08-1]) で触れたように,英語の名詞 want と動詞 want とは語幹こそ確かに同一だが,入ってきた経路は異なる.名詞 want は,古ノルド語の形容詞 vanr (欠いた)が中性に屈折した vant という形態が名詞的に用いられるようになったものである.一方,動詞 want は古ノルド語の動詞 vanta (欠く,欠いている)に由来する.つまり,語根に対応する wan の部分こそ共通とみてよいが,語末の t に関しては,名詞の場合には形容詞の中性語尾に由来するといわなければならず,動詞の場合には(未調査だが)また別に由来があるということになる.したがって,want の t は形容詞の中性語尾であるという教科書的な指摘は,名詞としての want にのみ当てはまるということだ.

動詞の t については別途調べることにし,ここでは教科書で言及される,名詞の t が形容詞の中性語尾に由来する件について掘り下げたい.すでに述べたように,古ノルド語 vanr は形容詞で「?を欠いている」 (lacking) を意味した(古英語の形容詞 wana と同根語).古ノルド語では,これが be 動詞と組み合わさって非人称構文を構成した.OED の want, adj. and n.2 の語源欄に,次のように記述がある.

Old Icelandic vant (neuter singular adjective) is used predicatively in expressions of the type vera vant to be lacking, typically with the person lacking something in the dative and the thing that is lacking in the genitive and with vant thus behaving similarly to a noun (compare e.g. var þeim vettugis vant they were lacking nothing, they had want of nothing, or var vant kýr a cow was missing, there was want of a cow).

形容詞としての vanr (中性形 vant)は,つまり "was VANT to them of nothing" (彼らにとって何も欠けていなかった)のように主語のない非人称構文において用いられていたということである.この用法がよほど高頻度だったのだろうか,古ノルド語話者と接触した英語話者は,中性に屈折した vant それ自体があたかも語幹であるかのように解釈し,語頭子音を英語化しつつ t 語尾込みの want を「欠乏,不足」を意味する名詞として受容したと考えられる.

語の借用においては,受け入れ側の話者が相手言語の文法に精通していないかぎり,屈折語尾を含めて語幹と勘違いして,「原形」として取り込んでしまう例はいくらでもあったろう.実際,形容詞の中性語尾に由来する t をもつ他の例として,scant (乏しい), thwart (横切って), wight (勇敢な),†quart (健康な)などが挙げられる.

関連して,フランス語の不定詞語尾 -er を含んだまま英語に取り込まれた cesser, detainer, dinner, merger, misnomer, remainder, surrender なども,ある意味で類例といえるだろう.これにつていは「#220. supper は不定詞」 ([2009-12-03-1]),「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1]) を参照.

2020-03-31 Tue

■ #3991. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (2) [oe][verb][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][analogy][sobokunagimon][conjugation][paradigm]

昨日の記事 ([2020-03-30-1]) に引き続き,標記の問題についてさらに歴史をさかのぼってみましょう.昨日の説明を粗くまとめれば,現代英語の仮定法に人称変化がないのは,その起源となる古英語の接続法ですら直説法に比べれば人称変化が稀薄であり,その稀薄な人称変化も中英語にかけて生じた -n 語尾の消失により失われてしまったから,ということになります.ここでもう一歩踏み込んで問うてみましょう.古英語という段階においてすら直説法に比べて接続法の人称変化が稀薄だったというのは,いったいどういう理由によるのでしょうか.

古英語と同族のゲルマン語派の古い姉妹言語をみてみますと,接続法にも直説法と同様に複雑な人称変化があったことがわかります.現代英語の to bear に連なる動詞の接続法現在の人称変化表(ゲルマン諸語)を,Lass (173) より説明とともに引用しましょう.Go はゴート語,OE は古英語,OIc は古アイスランド語を指します.

(iii) Present subjunctive. The Germanic subjunctive descends mainly from the old IE optative; typical paradigms:

(7.24)

Go OE OIc sg 1 baír-a-i ber-e ber-a 2 baír-ai-s " ber-er 3 baír-ai " ber-e pl 1 baír-ai-ma ber-en ber-em 2 baírai-þ " ber-eþ 3 baír-ai-na " ber-e

The basic IE thematic optative marker was */-oi-/, which > Gmc */-ɑi-/ as usual; this is still clearly visible in Gothic. The other dialects show the expected developments of this diphthong and following consonants in weak syllables . . . , except for the OE plural, where the -n is extended from the third person, as in the indicative. . . .

. . . .

(iv) Preterite subjunctive. Here the PRET2 grade is extended to all numbers and persons; thus a form like OE bǣr-e is ambiguous between pret ind 2 sg and all persons subj sg. The thematic element is an IE optative marker */-i:-/, which was reduced to /e/ in OE and OIc before it could cause i-umlaut (but remains as short /i/ in OS, OHG).

ここから示唆されるのは,古いゲルマン諸語では接続法でも直説法と同じように完全な人称変化があり,表の列を構成する6スロットのいずれにも独自の語形が入っていたということです.一般的に古い語形をよく残しているといわれる左列のゴート語が,その典型となります.ところが,古英語ではもともとの複雑な人称変化が何らかの事情で単純化しました.

では,何らかの事情とは何でしょうか.上の引用でも触れられていますが,1つにはやはり音変化が関与していました.古英語の前史において,ゴート語の語形に示される類いの語尾の母音・子音が大幅に弱化・消失するということが起こりました.その結果,接続法現在の単数は bere へと収斂しました.一方,接続法現在の複数は,3人称の語尾に含まれていた n (ゴート語の語形 baír-ai-na を参照)が類推作用 (analogy) によって1,2人称へも拡大し,ここに beren という不変の複数形が生まれました.上記は(強変化動詞の)接続法現在についての説明ですが,接続法過去でも似たような類推作用が起こりましたし,弱変化動詞もおよそ同じような過程をたどりました (Lass 177) .結果として,古英語では全体として人称変化の薄い接続法の体系ができあがったのです.

・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.

2020-03-30 Mon

■ #3990. なぜ仮定法には人称変化がないのですか? (1) [oe][verb][be][subjunctive][inflection][number][person][sound_change][sobokunagimon][conjugation][3ps][paradigm]

現代英語の仮定法では,各時制(現在と過去)内部において直説法にみられるような人称変化がみられません.仮定法現在では人称(および数)にかかわらず動詞は原形そのものですし,仮定法過去でも人称(および数)にかかわらず典型的に -ed で終わる直説法過去と同じ形態が用いられます.

もっとも,考えてみれば直説法ですら3人称単数現在で -(e)s 語尾が現われる程度ですので,現代英語では人称変化は全体的に稀薄といえますが,be 動詞だけは人称変化が複雑です.直説法においては人称(および数)に応じて現在時制では is, am, are が区別され,過去時制では were, were が区別されるからです.一方,仮定法においては現在時制であれば不変の be が用いられ,過去時制となると不変の were が用いられます(口語では仮定法過去で If I were you . . . ならぬ If I was you . . . のような用例も可能ですが,伝統文法では were を用いることになっています).be 動詞をめぐる特殊事情については,「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]),「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]),「#3284. be 動詞の特殊性」 ([2018-04-24-1]),「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]))を参照ください.

今回,英語史の観点からひもといていきたいのは,なぜ仮定法には上記の通り人称変化が一切みられないのかという疑問です.仮定法は歴史的には接続法 (subjunctive) と呼ばれるので,ここからは後者の用語を使っていきます.現代英語の to love (右表)に連なる古英語の動詞 lufian の人称変化表(左表)を眺めてみましょう.

| 古英語 lufian | 直説法 | 接続法 | → | 現代英語 love | 直説法 | 接続法 | ||||||

| ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | ?????? | 茲???? | |||||

| 現在時制 | 1人称 | lufie | lufiaþ | lufie | lufien | 現在時制 | 1人称 | love | love | love | ||

| 2篋榊О | lufast | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufaþ | 3篋榊О | loves | |||||||||

| 過去時制 | 1人称 | lufode | lufoden | lufode | lufoden | 過去時制 | 1人称 | loved | loved | |||

| 2篋榊О | lufodest | 2篋榊О | ||||||||||

| 3篋榊О | lufode | 3篋榊О | ||||||||||

古英語でも接続法は直説法に比べれば人称変化が薄かったことが分かります.実際,純粋な意味での人称変化はなく,数による変化があったのみです.しかし,単数か複数かという数の区別も念頭においた広い意味での「人称変化」を考えれば,古英語の接続法では現代英語と異なり,一応のところ,それは存在しました.現在時制では主語が単数であれば lufie,複数であれば lufien ですし,過去時制では主語が単数で lufode, 複数で lufoden となりました.いずれも単数形に -n 語尾を付したものが複数となっています.小さな語尾ですが,これによって単数か複数かが区別されていたのです.

その後,後期古英語から中英語にかけて,この複数語尾の -n 音は弱まり,ゆっくりと消えていきました.結果として,複数形は単数形に飲み込まれるようにして合一してしまったのです.

以上をまとめしょう.古英語の動詞の接続法には,数によって -n 語尾の有無が変わる程度でしたが,一応,人称変化は存在していたといえます.しかし,その -n 語尾が中英語にかけて弱化・消失したために,数にかかわらず同一の形態が用いられるようになったということです.現代英語の仮定法に人称変化がないのは,千年ほど前にゆっくりと起こった小さな音変化の結果だったのです.

2020-03-25 Wed

■ #3985. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (3) [mood][verb][terminology][inflection][conjugation][subjunctive][morphology][category][indo-european][sobokunagimon][latin]

2日間の記事 ([2020-03-23-1], [2020-03-24-1]) に引き続き,標題の疑問について議論します.ラテン語の文法用語 modus について調べてみると,おやと思うことがあります.OED の mode, n. の語源記事に次のような言及があります.

In grammar (see sense 2), classical Latin modus is used (by Quintilian, 1st cent. a.d.) for grammatical 'voice' (active or passive; Hellenistic Greek διάθεσις ), post-classical Latin modus (by 4th-5th-cent. grammarians) for 'mood' (Hellenistic Greek ἔγκλισις ). Compare Middle French, French mode grammatical 'mood' (feminine 1550, masculine 1611).

つまり,modus は古典時代後のラテン語でこそ現代的な「法」の意味で用いられていたものの,古典ラテン語ではむしろ別の動詞の文法カテゴリーである「態」 (voice) の意味で用いられていたということになります.文法カテゴリーを表わす用語群が混同しているかのように見えます.これはどう理解すればよいでしょうか.

実は voice という用語自体にも似たような事情がありました.「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1]) で触れたように,英語において,voice は現代的な「態」の意味で用いられる以前に,別の動詞の文法カテゴリーである「人称」 (person) を表わすこともありましたし,名詞の文法カテゴリーである「格」 (case) を表わすこともありました.さらにラテン語の用語事情を見てみますと,「態」を表わした用語の1つに genus がありましたが,この語は後に gender に発展し,名詞の文法カテゴリーである「性」 (gender) を意味する語となっています.

以上から見えてくるのは,この辺りの用語群の混同は歴史的にはざらだったということです.考えてみれば,現在でも動詞や名詞の文法カテゴリーを表わす用語を列挙してみると,法 (mood),相 (aspect),態 (voice),性 (gender),格 (case) など,いずれも初見では意味が判然としませんし,なぜそのような用語(日本語でも英語でも)が割り当てられているのかも不明なものが多いことに気付きます.比較的分かりやすいのは時制 (tense),(number),人称 (person) くらいではないでしょうか.

英語の mood/mode, aspect, voice, gender, case や日本語の「法」「相」「態」「性」「格」などは,いずれも言葉(を発する際)の「方法」「側面」「種類」程度を意味する,意味的にはかなり空疎な形式名詞といってよく,kind, type, class,「種」「型」「類」などと言い換えてもよい代物です.ということは,これらはあくまで便宜的な分類名にすぎず,そこに何らかの積極的な意味が最初から読み込まれていたわけではなかったという可能性が示唆されます.

議論をまとめましょう.2日間の記事で「法」を「気分」あるいは「モード」とみる解釈を示してきました.しかし,この解釈は,用語の起源という観点からいえば必ずしも当を得ていません.mode は語源としては「方法」程度を意味する形式名詞にすぎず,当初はそこに積極的な意味はさほど含まれていなかったと考えられるからです.しかし,今述べたことはあくまで用語の起源という観点からの議論であって,後付けであるにせよ,私たちがそこに「気分」や「モード」という積極的な意味を読み込んで解釈しようとすること自体に問題があるわけではありません.実際のところ,共時的にいえば「法」=「気分」「モード」という解釈はかなり奏功しているのではないかと,私自身も思っています.

2020-03-24 Tue

■ #3984. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (2) [mood][verb][terminology][inflection][conjugation][subjunctive][morphology][category][indo-european][sobokunagimon][etymology]

昨日の記事 ([2020-03-23-1]) に引き続き,言語の法 (mood) についてです.昨日の記事からは,mood と mode はいずれも「法」の意味で用いられ,法とは「気分」でも「モード」でもあるからそれも合点が行く,と考えられそうに思います.しかし,実際には,この両単語は語源が異なります.昨日「mood は mode にも通じ」るとは述べましたが,語源が同一とは言いませんでした.ここには少し事情があります.

mode から考えましょう.この単語はラテン語 modus に遡ります.ラテン語では "manner, mode, way, method; rule, rhythm, beat, measure, size; bound, limit" など様々な意味を表わしました.さらに遡れば印欧祖語 *med- (to take appropriate measures) にたどりつき,原義は「手段・方法(を講じる)」ほどだったようです.このラテン単語はその後フランス語で mode となり,それが後期中英語に mode として借用されてきました.英語では1400年頃に音楽用語として「メロディ,曲の一節」の意味で初出しますが,1450年頃には言語学の「法」の意味でも用いられ,術語として定着しました.その初例は OED によると以下の通りです.moode という綴字で用いられていることに注意してください.

mode, n.

. . . .

2.

a. Grammar. = mood n.2 1.

Now chiefly with reference to languages in which mood is not marked by the use of inflectional forms.

c1450 in D. Thomson Middle Eng. Grammatical Texts (1984) 38 A verbe..is declined wyth moode and tyme wtoute case, as 'I love the for I am loued of the' ... How many thyngys falleth to a verbe? Seuene, videlicet moode, coniugacion, gendyr, noumbre, figure, tyme, and person. How many moodes bu ther? V... Indicatyf, imperatyf, optatyf, coniunctyf, and infinityf.

次に mood の語源をひもといてみましょう.現在「気分,ムード」を意味するこの英単語は借用語ではなく古英語本来語です.古英語 mōd (心,精神,気分,ムード)は当時の頻出語といってよく,「#1148. 古英語の豊かな語形成力」 ([2012-06-18-1]) でみたように数々の複合語や派生語の構成要素として用いられていました.さらに遡れば印欧祖語 *mē- (certain qualities of mind) にたどりつき,先の mode とは起源を異にしていることが分かると思います.

さて,この mood が英語で「法」の意味で用いられたのは,OED によれば1450年頃のことで,以下の通りです.

mood, n.2

. . . .

1. Grammar.

a. A form or set of forms of a verb in an inflected language, serving to indicate whether the verb expresses fact, command, wish, conditionality, etc.; the quality of a verb as represented or distinguished by a particular mood. Cf. aspect n. 9b, tense n. 2a.

The principal moods are known as indicative (expressing fact), imperative (command), interrogative (question), optative (wish), and subjunctive (conditionality).

c1450 in D. Thomson Middle Eng. Grammatical Texts (1984) 38 A verbe..is declined wyth moode and tyme wtoute case.

気づいたでしょうか,c1450の初出の例文が,先に挙げた mode のものと同一です.つまり,ラテン語由来の mode と英語本来語の mood が,形態上の類似(引用中の綴字 moode が象徴的)によって,文法用語として英語で使われ出したこのタイミングで,ごちゃ混ぜになってしまったようなのです.OED は実のところ「心」の mood, n.1 と「法」の mood, n.2 を別見出しとして立てているのですが,後者の語源解説に "Originally a variant of mode n., perhaps reinforced by association with mood n.1." とあるように,結局はごちゃ混ぜと解釈しています.意味的には「気分」「モード」辺りを接点として,両単語が結びついたと考えられます.したがって,「法」を「気分」「モード」と解釈する見方は,ある種の語源的混同が関与しているものの,一応のところ1450年頃以来の歴史があるわけです.由緒が正しいともいえるし,正しくないともいえる微妙な事情ですね.昨日の記事で「法」を「気分」あるいは「モード」とみる解釈が「なかなかうまくできてはいるものの,実は取って付けたような解釈だ」と述べたのは,このような背景があったからです.

では,標題の疑問に対する本当の答えは何なのでしょうか.大本に戻って,ラテン語で文法用語としての modus がどのような意味合いで使われていたのかが分かれば,「法」 (mood, mode) の真の理解につながりそうです.それは明日の記事で.

2020-03-23 Mon

■ #3983. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (1) [mood][verb][terminology][inflection][conjugation][subjunctive][morphology][category][indo-european][sobokunagimon]

印欧語言語学では「法」 (mood) と呼ばれる動詞の文法カテゴリー (category) が重要な話題となります.その他の動詞の文法カテゴリーとしては時制 (tense),相 (aspect),態 (voice) がありますし,統語的に関係するところでは名詞句の文法カテゴリーである数 (number) や人称 (person) もあります.これら種々のカテゴリーが協働して,動詞の形態が定まるというのが印欧諸語の特徴です.この作用は,動詞の活用 (conjugation),あるいはより一般的には動詞の屈折 (inflection) と呼ばれています.

印欧祖語の法としては,「#3331. 印欧祖語からゲルマン祖語への動詞の文法範疇の再編成」 ([2018-06-10-1]) でみたように直説法 (indicative mood),接続法 (subjunctive mood),命令法 (imperative mood),祈願法 (optative mood) の4種が区別されていました.しかし,ずっと後の北西ゲルマン語派では最初の3種に縮減し,さらに古英語までには最初の2種へと集約されていました(現代における命令法の扱いについては「#3620. 「命令法」を認めず「原形の命令用法」とすればよい? (1)」 ([2019-03-26-1]),「#3621. 「命令法」を認めず「原形の命令用法」とすればよい? (2)」 ([2019-03-27-1]) を参照).さらに,古英語以降,接続法は衰退の一途を辿り,現代までに非現実的な仮定を表わす特定の表現を除いてはあまり用いられなくなってきました.そのような事情から,現代の英文法では歴史的な「接続法」という呼び方を続けるよりも,「仮定法」と称するのが一般的となっています(あるいは「叙想法」という呼び名を好む文法家もいます).

さて,現代英語の法としては,直説法 (indicative mood) と仮定法 (subjunctive mood) の2種の区別がみられることになりますが,この対立の本質は何でしょうか.一般には,機能的にデフォルトの直説法に対して,仮定法は話者の命題に対する何らかの心的態度がコード化されたものだといわれます.何らかの心的態度というのも曖昧な言い方ですが,先に触れた例でいうならば「非現実的な仮定」が典型です.If I were a bird, I would fly to you. における仮定法過去形の were は,話者が「私は鳥である」という非現実的な仮定の心的態度に入っていることを示します.言ってみれば,妄想ワールドに入っていることの標識です.

同様に,仮定法現在形 go を用いた I suggest that she go alone. という文においても,話者の頭のなかで希望として描いているにすぎない「彼女が一人でいく」という命題,まだ起こっていないし,これからも確実に起こるかどうかわからない命題であることが,その動詞形態によって示されています.先の例ほどインパクトは強くないものの,これも一種の妄想ワールドの標識です.

「法」という用語も「心的態度」という説明も何とも思わせぶりな表現ですが,英語としては mood ですから,話者の「気分」であるととらえるのもある程度は有効な解釈です.つまり,法とは話者がある命題をどのような「気分」で述べているのか(たいていは「妄想的な気分」)を標示するものである,という見方です.あるいは mood は mode 「モード,様態」にも通じ,実際に両単語とも言語学用語としての法の意味で用いられますので,話者の「モード」と言い換えてもよさそうです.仮定法は,妄想モードを標示するものということです.

法については上記のような「気分」あるいは「モード」という解釈で大きく間違いはないと思います.ただし,この解釈は,用語の歴史を振り返ってみると,なかなかうまくできてはいるものの,実は取って付けたような解釈だということも分かってきます.それについては明日の記事で.

2020-01-31 Fri

■ #3931. 語順の固定化と分かち書き [word_order][syntax][distinctiones][silent_reading][inflection][word]

連日引用している Space Between Words: The Origins of Silent Reading の著者 Saenger は,中世後期に分かち書き (distinctiones) の慣習が改めて発達してきた背景には,ラテン語から派生したロマンス系諸言語の語順の固定化も一枚噛んでいたのではないかと論じている.

比較的緩やかだったラテン語の語順が,フランス語などに発展する過程でSVO等の基本語順へ固定化していったことにより,読者の語(句)境界に対する意識が強くなってきたのではないかという.また語順の固定化と並行して屈折の衰退という言語変化が進行しており,後者も読者の語(句)の認識の仕方に影響を与えていただろうと考えられる.そして,もう一方の分かち書きの発達も,当然ながら語(句)境界の認識の問題と密接に関わる.これらの現象はいずれも語(句)境界の同定を重視するという方向性を共有しており,互いに補完し合う関係にあったのではないか.さらには,このような複合的な要因が相俟って黙読や速読の習慣も発達してきたにちがいない,というのが Saenger 流の議論展開だ.

興味深い論点の1つは,文章を読解するにあたっての短期記憶に関するものである.語順が比較的自由で,かつ続け書きをする古典ラテン語においては,読者は1文を構成する長い文字列をじっくり解読していかければならない.文字を最後まで追いかけた上で,逆走し,全体の意味を確認する必要がある.この読み方では読者の短期記憶にも重い負担がかかることになるだろう.そこで,朗々と読み上げることによってその負担をいくらか軽減しようとしていると考えることもできる.

一方,中世ラテン語やロマンス諸語などのように,ある程度語順が定まっており,かつ分かち書きがなされていれば,文中で次にどのような要素がくるか予想しやすくなると同時に,単語を逐一自力で切り分ける面倒からも解放されるために,短期記憶にかかる負担が大幅に減じる.わざわざ朗々と読み上げなくとも,速やかに読解できるのだ.語順の自由さと続け書きは平行的であり,語順の固定化と分かち書きも,向きは180度異なるものの,やはり平行的ということである.

もう1つのおもしろい議論は,ちょうど屈折の衰退(と語順の固定化)が広く文法の堕落だと考えられてきたのと同様に,続け書きから分かち書きへのシフトも言語生活上の堕落だと考えられてきた節があるということだ.統語論の問題と書記法の問題は,このようにペアでとらえられてきたようだ.

Saenger (17) のまとめの文は次の通り.

The evolution of rigorous conventions, both of word order and of word separation, had the similar and complementary physiological effect of enhancing the medieval reader's ability to comprehend written text rapidly and silently by facilitating lexical access.

・ Saenger, P. Space Between Words: The Origins of Silent Reading. Stanford, CA: Stanford UP, 1997.

2019-10-17 Thu

■ #3825. quoth の母音 (2) [vowel][verb][preterite][old_norse][phonetics][sound_change][analogy][inflection][spelling_pronunciation]

[2019-10-07-1]の記事で取り上げた話題について,少し調べてみた.中英語から近代英語にかけて,この動詞(過去形)の母音(字)には様々なものが認められたようだが,特に <a> や <o> で綴られたものについて,短音だったのか長音だったのかという問題がある(現代の標準的な quoth /kwoʊθ/ は長音タイプである).

これについて Dobson (II §339) に当たってみた,次の1節を参照.

It is commonly assumed, as by Sweet, New English Grammar, 則1473, that ME quod and quoth are both weak-stressed forms with rounding of ME ă; but they should be distinguished. Quod, which occurs as early as Ancrene Wisse and its group, undoubtedly has ME ŏ < ME ă rounded under weak stress (though its final d is more simply explained from the OE plural stem than, with Sweet, as a special weak-stressed development of OE þ. Quoth, on the other hand, is not a blend-form with a ModE spelling-pronunciation, as Sweet thinks; the various ModE forms (see 則421 below) suggest strongly that the vowel descends from ME, which is to be explained from ON á in the p.t.pl. kváðum. Significantly the ME quoþ form first appears in the plural quoðen in the East Anglian Genesis and Exodus (c. 1250), and next in Cursor Mundi.

この引用を私なりに解釈すると,次の通りとなる.中英語以来,この単語に関して短音と長音の両系列が並存していたが,それが由来するところは,前者については古英語の第1過去形の短母音 (cf. cwæþ) であり,後者については古ノルド語の kváðum である.語末子音(字)が th か d かという問題についても,Dobson は様々な異形態の混合・混同と説明するよりは,歴史的な継続(前者は古英語の第1過去に由来し,後者は第2過去に由来する)として解釈したいという立場のようだ.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.

2019-10-07 Mon

■ #3815. quoth の母音 [vowel][verb][preterite][verners_law][phonetics][sound_change][analogy][inflection][old_norse]

「#2130. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle."」 ([2015-02-25-1]),「#2158. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." (2)」 ([2015-03-25-1]) で少し触れたが,quoth /kwoʊθ/ は「?と言った」を意味する古風な語である.1人称単数と3人称単数の直説法過去形のみで,原形などそれ以外の形態は存在しない妙な動詞である.古英語や中英語ではきわめて日常的かつ高頻度の動詞であり,古英語ウェストサクソン方言では強変化5類の動詞として,その4主要形は cweðan -- cwæþ -- cwǣdon -- cweden だった(「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]) を参照).

ウェストサクソン方言の cweðan の語幹母音を基準とすると,その後の音変化により †queath などとなるはずであり,実際にこの形態は16世紀末まで用いられていたが,その後廃用となった(しかし,派生語の bequeath (遺言で譲る)を参照).したがって,現在の quoth の語幹母音は cweðan からの自然の音変化の結果とは考えられない.

OED の quoth, v. と †queath, v. を参照してみると,o の母音は,Northumbrian など非ウェストサクソン方言における後舌円唇母音を示す,同語の異形に由来するとのことだ.その背景には複雑な音変化や類推作用が働いていたようだ.OED は,quoth, v. の下で次の3点を紹介している.

(i) levelling of the rounded vowel resulting from combinative back mutation in Northumbrian Old English (see discussion at queath v.); (ii) rounding of Middle English short a (of the 1st and 3rd singular past indicative) after w; (iii) borrowing of the vowel (represented by Middle English long open ō) of the early Scandinavian plural past indicative forms (compare Old Icelandic kváðum (1st plural past indicative)); both short and long realizations are recorded by 17th-cent. orthoepists (see E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) II. 則則339, 421).

中英語における異形については MED の quēthen v. も参照.スペリングとして hwat など妙なもの(MED は "reverse spelling" としている)も見つかり,興味が尽きない.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow