2024-04-22 Mon

■ #5474. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (3) --- フランス語形の干渉 [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][occupational_term]

昨日の記事「#5473. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (2) --- ラテン語形の干渉」 ([2024-04-21-1]) に続き,今回は英語の by-name に対するフランス語形からの干渉について.Fransson (24--25) より引用する.

Besides in English, surnames also occur very frequently in French; I have made a calculation and found that one third of the surnames of occupation treated in this book is of French origin. The reason for this is to be found in the predominating position that the French language had during this period. French was spoken by all educated people, and English by the lower classes. Those who spoke French had, of course, surnames in French, and probably also used the French forms of English names when speaking with each other. It is possible, too, that those people who spoke English were influenced by this and used the French forms of their names, which, of course, were finer. During this period a large number of French names came into the language, and a great many of these have survived to the present day, whereas the corresponding substantives have often died out.

There is also another reason, however, for the frequent occurrence of French names; the case is that the scribe often translated English names into French, especially in early rolls. These translations, which are most common in assize rolls, are principally due to the fact that the court proceedings were generally held in French. I have found some instances in which both the English and French forms occur of the same person's surname, e.g.: Humfrey le Syur 1270 Ass 144, H. le Sawyere ib. 139 (So). --- Ric. le Charpentir 1327 SR 211, R. le Wryth 1332 SR 96 (St).

当時のイングランド人の姓が職業名に基づくものであり,かつそれがフランス語に語源をもつ単語だった場合,その取り扱い方は少なくとも3種類ある.

(1) 英単語として取り入れられておらず,生粋のフランス単語の使用例である

(2) 英単語として取り入れられているが,ここではフランス単語の使用例である

(3) 英単語として取り入れられており,ここでは英単語の使用例である

(1) であると確信をもって述べるためには,当時の英語文献のどこを探しても,英単語として取り込まれている形跡がないことを示す必要がある.しかし,今後の調査によって英単語として取り込まれている形跡が1例でも見つかれば,確信が揺らぐことになろう.

(2) か (3) のケースでは,英単語として取り入れられていることは確認できたとしても,当該箇所におけるその単語が,フランス語単語として使用されているのか,あるいは英単語として使用されているのかを判別するのは難しい.というのは,その語形はフランス語の語形かフランス語に由来する語形かであり,いずれにせよきわめて似ているからである.

職業名に限らず,法律・裁判・税金に関する公的な文書のなかに現われるフランス単語らしきものについては,常にこの問題が生じることに注意しておきたい.今目にしている単語は,フランス単語なのか,あるいはフランス語に由来する英単語なのか.あるいは,その両方であるという答えもあるのか.悩ましい問題である.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-21 Sun

■ #5473. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い (2) --- ラテン語形の干渉 [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][evidence][translation][occupational_term][occupational_term]

「#5470. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い」 ([2024-04-18-1]) で,英語の by-name の取り扱いの難しさは,ラテン語やフランス語からの干渉にあることを紹介した.今回はラテン語との関わりについて,Fransson (23--24) を引用して事情を解説したい.

The medieval rolls were written in Latin, and Christian names and surnames were also, when practicable, often translated into Latin. This was especially the case in the early Middle Ages (12--13th cent.), and surnames in English are therefore rarely met with so early. The surnames that appear in Latin are chiefly those names that are in common use, e.g. Carpentarius, Cissor, Cocus, Faber, Fullo, Marescallus, Medicus, Mercator, Molendinarius, Pelliparius, Pistor, Sutor, Tannator, Textor, Tinetor. The surnames, however, that were rare and difficult to translate, e.g. Wirdragher, Chesewright, Heyberare, Geldehirde, generally occur in English, even in early rolls.

In the 14th century these translations gradually pass out of use, and the native or French form becomes predominant. Thus, for instance, there is a considerable difference between SR [= Lay Subsidy Rolls] 1275 and SR 1327 (Wo); in the former there are a large number of names in Latin, but in the latter there are hardly any translations at all.

There surnames in Latin seem to have had some influence on the later development; the case is that some of them still exist as surnames, e.g. Faber, Pistor, Sutor.

初期中英語の公的名簿などはラテン語で書かれることが多かったために,本来は英語の語形としての姓が,しばしばラテン語に翻訳された形で記載されているという複雑な事情がある.英語としての姓を知りたい私のような研究者にとっては,なぜわざわざラテン語に翻訳してくれてしまっているのか,と実に歯がゆい.うまくラテン語に翻訳できないという場合にのみ,運よく英語名がしみ出てきて表面化している,という次第なのだ.

それが14世紀以降,後期中英語に入ると,ラテン語へ翻訳するという慣習は影を潜め,背後に隠れていた本来の英語名が浮上してくるのだ.私のような研究者にとっては,ニヤニヤせざるを得ない時代となる.

しかし,安心するのはまだ早い.ラテン語の干渉という問題は解決していくものの,中英語期にはもっとややこしいフランス語の干渉という別の問題があるのだ.この頭の痛い事情については明日の記事で.

・ Fransson, G. Middle English Surnames of Occupation 1100--1350, with an Excursus on Toponymical Surnames. Lund Studies in English 3. Lund: Gleerup, 1935.

2024-04-18 Thu

■ #5470. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][med][evidence][loan_word][occupational_term]

「#5452. 英語人名史における by-name と family name の違い」 ([2024-03-31-1]) などで取り上げてきた,英語人名を構成する by-name の歴史研究について.初期中英語期に by-name を付ける慣習が徐々に発達していたとき,典型的な名付けのパターンの1つが職業名 (occupational terms) を利用するものだった.この方面の研究は,尽くされてはいないものの,それなりに知見の蓄積がある.Clark (294--95) は,カンタベリーにおける by-name を調査した論文のなかで,文証された by-name の解釈にまつわる難題に触れている.証拠をそのまま信じることは必ずしもできない理由が多々あるという.

The simplest of these Canterbury surnames offer supplementary records, mainly antedatings, of straightforward occupational terms. Yet all is not wholly straightforward. To begin with, we cannot be sure whether the occupational terms used in administrative documents were in fact all current as surnames, that is, in daily use among neighbours, or whether some were supplied by the scribes as formal specifiers, just as occupations and addresses are in legal documents of the present day. Nor can we be sure in what form neighbours would have used such terms as they did. With those examples that are latinized --- a proportion varying in the present material from three-quarters to nine-tenths --- scribal intervention is patent, although sometimes reconstruction of the vernacular base seems easy (such forms, and other speculative cases, are cited in square brackets). With those given in a French form matters are more complex. On the one hand, scribes had a general bias away from English and towards French, as though the latter were, as has been said, 'a sort of ignoble substitute for Latin'; therefore, use of a French occupational term guarantees neither its currency in the English speech of the time nor, alternatively, any currency of French outside the scriptorium: in so far as such terms appear neither in literary sources nor as modern surnames MED is justified in excluding them. On the other hand, many 'French' terms were adopted into English very early; use of these would by no means imply currency of French as such, either in the community at large or in the scriptorium itself.

証拠解釈が難題である背景は多様だが,とりわけラテン語やフランス語が関わってくる状況が厄介である.この時代の税金名簿などに記されている人名はラテン語化されているものが多く,英語名はその陰に隠されてしまっている.また,フランス語で書かれていることも多く,問題の職業名そのものがフランス語由来の場合,それがすでに英語に同化している単語なのか,それともフランス単語のままなのかの判断も難しい.

職業を表わす by-name は,そもそも文献学的に扱いにくい素材なのである.そして,これは職業を表わす by-name に限らず,中英語の固有名全般に関わる厄介な事情でもある.

・ Clark, Cecily. "Some Early Canterbury Surnames." English Studies 57.4 (1976): 204--309.

2024-03-12 Tue

■ #5433. フランス語風 seduyse からラテン語風 seduce へ [etymological_respelling][french][latin][loan_word][waseieigo][borrowing][analogy]

seduce (誘惑する)の語源はラテン語の動詞 sēdūcere に遡る.接頭辞 sē- は "away; without" ほどを意味し,基体の dūcere は "to lead" の意味である.合わせて「外へ導く」となり,「悪の道に導く;罪に導く;そそのかす;誘惑する」などの語義を発達させた.

現代英語では「(性的に)誘惑する」の語義が基本だが,15世紀に初めて英語に入ってきたときには「自らの義務を放棄するように説得する」という道徳的な語義が基本だった.OED によると,初出は Caxton からの次の文である.

1477 Zethephius seduysed [French seduisoit] the peple ayenst him by tyrannye al euydente. (W. Caxton, translation of R. Le Fèvre, History of Jason (1913) 104)

この初出での語形は seduysed となっており,当時のフランス語の seduisoit に引きつけられた綴字となっている.

しかし,以下に挙げるもう1つの最初期の例文では,同じ Caxton からではあるが,語形は seduce となっている.

a1492 He [sc. the deuyll] procureth to a persone that he haue all the eases of his bodye, and may not begyle and seduce [Fr. seduire] hym by delectacyons and worldly pleasaunces. (W. Caxton, translation of Vitas Patrum (1495) ii. f. cclv/1

これ以降の例文ではすべて現代的な seduce が用いられている.つまり最初例のみフランス語形を取り,それ以後はすべてラテン語形をとっていることになる.

英語に借用されてきたのが,中英語期の最末期,あるいは初期近代英語期への入り口に当たる時期であることを考えると,英単語としての seduce の綴字は,ラテン語形を参照した語源的綴字 (etymological_respelling) の1例と見ることもできるかもしれない.当初はフランス語形を模していたものが,後からモデルをラテン語形に乗り換えた,という見方だ.あるいは,すでに英語に借用されていた adduce, conduce, deduce, educe, introduce, produce, reduce, subduce などの -duce 語からの類推作用が働いたのかもしれない.その場合には,英語内部で作り出された英製羅語の1例とみなせないこともない.

フランス語風 seduyse からラテン語風 seduce への乗り換えはあくまで小さな変化にすぎないが,英語史的には深掘りすべき側面が多々ある.

2024-02-22 Thu

■ #5414. dungeon の文化史と語源 [doublet][etymology][semantic_change][literature][french][latin][voicy][heldio]

NewsPicks 上で岡本広毅先生(立命館大学)が連載している「RPGで知る西洋の歴史」の最新記事が公開されています.「ダンジョンと〈ゴシック〉への入り口---商人トルネコが覗いた闇」です.

RPG 好きには「ダンジョン」 (dungeon) の響きはたまらないのではないでしょうか.その意味は「地下牢」?「洞窟」?「塔」? なぜ RPG にはダンジョンが付きものなの? ゴシック・ロマンスとの関係は? このような問いに答えてくれる文化史・文学史の記事です.

記事でも言及されていますが,英単語 dungeon は古フランス語 donjon を借用したものです(1300年頃).古フランス語での原義は「主君の塔」ほどでしたが,それが後に牢獄として利用された背景から,「牢獄」,とりわけ「地下牢」の意味を発達させました.さらには RPG 的な「未知なる危険の潜む空間」(上記記事を参照)という語義にまで発展してきました.文化史的に味わうべき意味変化 (semantic_change) の好例ですね.

さて,古フランス語 donjon は,さらに遡ると中世ラテン語の dominiōnem に行き着き,これは古典ラテン語の dominium に対応します.「君主の地位;統治権;領地」を意味しました.このラテン単語が直接英語に取り込まれたのが dominion 「領土;支配権」です.つまり,dungeon と dominion は2重語 (doublet) ということになります.

関連する話題は,以下の hellog や heldio のコンテンツで取り上げていますので,ぜひどうぞ.

・ hellog 「#3899. ラテン語 domus (家)の語根ネットワーク」 ([2019-12-30-1])

・ hellog 「#3898. danger, dangerous の意味変化」 ([2019-12-29-1])

・ heldio 「#118. danger のもともとの意味は「権力」」

・ heldio 「#273. 「支配権」 ― 今だから知っておきたい danger の原義」

・ hellog 「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1])

2024-02-04 Sun

■ #5396. フランス語とラテン語からの大量の語彙借用は英語の何をどう変えたか? [lexicology][french][latin][loan_word][word_formation][lexical_stratification][contact][semantic_change][derivation]

英語語彙史においてフランス語やラテン語の影響が甚大であることは,折に触れて紹介してきた.何といっても借用された単語の数が万単位に及び,大きい.しかし,数や量だけの影響にとどまらない.大規模借用の結果として,英語語彙の質も,主に中英語期以降に,著しく変化した.その質的変化について,Durkin (224) が重要な3点を指摘している.

・ The derivational morphology of English was (eventually) completely transformed by the accommodation of whole word families of related words from French and Latin, and by the analogous expansion of other word families within English exploiting the same French and Latin derivational affixes (especially suffixes).

・ Not only was a good deal of native vocabulary simply lost, but many other existing words showed meaning changes (especially narrowing) as semantic fields were reshaped following the adoption of new words from French and Latin.

・ The massive borrowing of less basic vocabulary, especially in a whole range of technical areas, led to extensive and enduring layering or stratification in the lexis of English, and also to a high degree of dissociation in many semantic fields (e.g. the usual adjective corresponding in meaning to hand is the etymologically unrelated manual)

1点目は,単語の家族 (word family) や語形成 (word_formation) そのものが,本来の英語的なものからフランス・ラテン語的なものに大幅に入れ替わったことに触れている.2点目は,本来語が死語になったり,意味変化 (semantic_change) を経たりしたものが多い事実を指摘している.3点目は,比較的程度の高い語彙の層が新しく付け加わり,語彙階層 (lexical_stratification) が生じたことに関係する.

単純化したキーワードで示せば,(1) 語形成の変質,(2) 意味変化,(3) 語彙階層の発生,といったところだろうか.これらがフランス語・ラテン語からの大量借用の英語語彙史上の質的意義である.

・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.

2023-12-19 Tue

■ #5349. the green-eyed monster にみられる名詞を形容詞化する接尾辞 -ed (2) [morphology][word_formation][compound][compounding][derivation][suffix][parasynthesis][adjective][participle][oed][germanic][old_saxon][old_norse][latin]

昨日の記事 ([2023-12-18-1]) の続編で,green-eyed のタイプの併置総合 (parasynthesis) による合成語について.今回は OED を参照して問題の接尾辞 -ed そのものに迫る.

OED では動詞の過去分詞の接尾辞としての -ed, suffix1 と,今回のような名詞につく接尾辞としての -ed, suffix2 を別見出しで立てている.後者の語源欄を引用する.

Cognate with Old Saxon -ôdi (not represented elsewhere in Germanic, though Old Norse had adjectives similarly < nouns, with participial form and i-umlaut, as eygðr eyed, hynrdr horned); appended to nouns in order to form adjectives connoting the possession or the presence of the attribute or thing expressed by the noun. The function of the suffix is thus identical with that of the Latin past participial suffix -tus as used in caudātus tailed, aurītus eared, etc.; and it is possible that the Germanic base may originally have been related to that of -ed, suffix1, the suffix of past participles of verbs formed upon nouns.

この記述によると,ゲルマン語派内部でも(狭い分布ではあるが)対応する接尾辞があり,さらに同語派外のラテン語などにも対応する要素があるということになる.共通の祖形はどこまで遡れるのか,あるいは各言語(派)での独立平行発達なのか,あるいは一方から他方への借用が考えられるのかなど,たやすく解決しそうにない問題のようだ.

もう1つ考慮すべき点として,この接尾辞 -ed が単純な名詞に付く場合 (ex. dogged) と複合名詞に付く場合 (ex. green-eyed) とを,語形成の形態論の観点から同じものとみてよいのか,あるいは異なるものと捉えるべきなのか.歴史的にも形態理論的にも,確かに興味深い話題である.

2023-11-28 Tue

■ #5328. 用語辞典でみる diglossia (5) [terminology][diglossia][bilingualism][sociolinguistics][hel_education][me][french][latin][prestige]

専門用語をじっくり考えるシリーズ.diglossia (二言語変種使い分け)も第5弾となる.これまでの「#5306. 用語辞典でみる diglossia (1)」 ([2023-11-06-1]),「#5311. 用語辞典でみる diglossia (2)」 ([2023-11-11-1]),「#5315. 用語辞典でみる diglossia (3)」 ([2023-11-15-1]),「#5326. 用語辞典でみる diglossia (4)」 ([2023-11-26-1]) と比べながら,今回は Pearce の英語学用語辞典を参照する (143--44) ."diglossia" に当たると "polyglossia" の項目を見よとあり,ある意味で野心的である.

Polyglossia A situation in which two or more languages exist side by side in a multilingual society, but are used for different purposes. Typically, one of the languages (usually labelled the 'H' or 'high' variety) has greater prestige than the others, and is used in formal, public contexts such as education and administration. The other languages in a polyglossic situation (usually labelled the 'L' or 'low' varieties) tend to be used in informal, private contexts (and also in popular culture). England was a triglossic society, with English as the 'L' variety, and French and Latin as 'H' varieties. As French died out, England became diglossic in English and Latin (which was maintained as the language of education and the Church).

最後に英語史における triglossia と diglossia (そして polyglossia)が言及されているのは,さすが「英語学」用語辞典である.英語史における polyglossia を論じる際には,このように中英語期の言語事情が持ち出されることが多いが,この場合に1つ注意が必要である.

このような議論では,中英語期のイングランドが triglossia の社会としてとらえられることが多いが,英語,フランス語,ラテン語の3言語のすべてを扱えるのは,ピラミッドの最上層を構成する一部の宗教的・知的エリートのみである.英語とフランス語の2言語の使い手となれば,もう少しピラミッドの下方まで下がるが,とうていピラミッドの全体には及ばない.つまり,中英語期イングランド社会の3層構造のピラミッドを指して,ゆるく triglossia や diglossia ということができたとしても,イングランド社会の構成員の全員(あるいは大多数)が,複数言語を操るわけではないということだ.むしろ,英語のみを操るモノリンガルが圧倒的多数を占めるということは銘記しておいてよい.

ここで思い出したいのは,典型的な diglossia 社会の状況である.それによると,とりわけ H 変種の習得の程度については程度の差はあるとはいえ,当該社会の全員(あるいは大多数)が L と H のいずれの言語変種をも話せるというが前提だった.スイス・ドイツ語と標準ドイツ語,口語アラビア語と古典アラビア語,ハイチクレオール語とフランス語等々の例が挙げられてきた.

この典型的な diglossia 社会に照らすと,中英語期イングランドは本当に diglossia/triglossia と呼んでよいのだろうかという疑問が湧く.緩い用語使いは,diglossia という概念の活用の益となるのか害となるのか,この辺りが私の問題意識である.

・ Pearce, Michael. The Routledge Dictionary of English Language Studies. Abingdon: Routledge, 2007.

2023-10-29 Sun

■ #5298. イタリック語派をめぐって Taku さんと対談精読実況生中継しました --- heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][bchel][italic][latin][french][spanish][portuguese][italian][indo-european]

10月26日(木)の夜に,帝京科学大学の金田拓さんとともに,Baugh and Cable の英語史書の「対談精読実況生中継」を Voicy heldio で配信しました.同書の第21節 Italic (イタリック語派)を題材に,英文を精読し,内容について様々な角度から議論と解説を行ないました.(一緒に講師を務めました Taku さん,対談内での重要かつ適切なコメントで盛り上げていただきましてありがとうございました!)

配信している側の2人は確かに豊かで実りある時間を過ごすことができたのですが,お聴きのリスナーの方々はいかがでしたでしょうか? まだお聴きでない方もいるかと思いますので,ぜひお時間のあるときにどうぞ.生放送のアーカイヴは3回に分かれており,第1回は通常配信で,第2回と第3回はプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) にてお届けしています(第1回だけでも50分超の長尺です).第1回で関心が湧いた方は,ぜひ第2第,第3回へもお進みいただければと存じます(後者2回は有料となります).

対談特別回だったこともあり,精読対象となったテキストを特別にこちらの PDF に上げておきます.できれば,オンライン読書会のシリーズ企画でもありますので,ぜひ本書そのものを入手し,今後も長くお付き合いください.

(1) 「#879. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (21) Italic --- Taku さんとの実況中継(前半)」

(2) 「【英語史の輪 #46】英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (21) Italic --- Taku さんとの実況中継(後半)」(10月分の helwa に含まれる有料配信です)

(3) 「【英語史の輪 #47】最後にダメ押し,Taku さんとの実況中継第3弾 --- 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (21) Italic」(10月分の helwa に含まれる有料配信です)

各回にはリスナーの皆さんからも今回の精読について様々なコメントが寄せられてきていますので,そちらもご覧ください.

今回の対談精読実況生中継(第1回)は,先日の「#877. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (20) Albanian --- 小河舜さんとの実況中継」と同様に,サンプル回ということで一般公開した次第です.普段は週に1,2回のペースでお届けする有料配信のシリーズとなっています.ぜひ「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) より過去回のラインナップをご覧いただければと思います.今後,皆さんとともに本書を読み進めていけることを楽しみにしています.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2023-10-10 Tue

■ #5279. Z の推し活 [notice][z][alphabet][ame_bre][greek][latin][french][academy][shakespeare][consonant][youtube][grapheme][link][spelling][helsta]

一昨日配信した YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回は「#169. なぜ Z はアルファベットの最後に追いやられたのか? --- 時代に翻弄された日陰者 Z の物語」です.歴史的に「日陰者 Z」と称されてきたかわいそうな文字にスポットライトを当て,12分ほど集中して語りました.これで Z が多少なりとも汚名返上できればよいのですが.

z の文字については,この hellog,および Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」等の媒体でも,様々に取り上げてきました.Z の汚名返上のために助力してきた次第ですが,さすがに Z に関する話題はこれ以上見つからなくなってきましたので,ネタとしてはいったん打ち切りになりそうです.

これまでの Z の推し活の履歴を列挙します.

[ hellog ]

・ 「#305. -ise か -ize か」 ([2010-02-26-1])

・ 「#314. -ise か -ize か (2)」 ([2010-03-07-1])

・ 「#446. しぶとく生き残ってきた <z>」 ([2010-07-17-1])

・ 「#447. Dalziel, MacKenzie, Menzies の <z>」 ([2010-07-18-1])

・ 「#799. 海賊複数の <z>」 ([2011-07-05-1])

・ 「#964. z の文字の発音 (1)」 ([2011-12-17-1])

・ 「#965. z の文字の発音 (2)」 ([2011-12-18-1])

・ 「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1])

・ 「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1])

・ 「#2925. autumn vs fall, zed vs zee」 ([2017-04-30-1])

・ 「#4990. 動詞を作る -ize/-ise 接尾辞の歴史」 ([2022-12-25-1])

・ 「#4991. -ise か -ize か問題 --- 2つの論点」 ([2022-12-26-1])

・ 「#5042. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第24回(最終回)「アルファベット最後の文字 Z のミステリー」」 ([2023-02-15-1])

[ heldio (Voicy) ]

・ 「#171. z と r の発音は意外と似ていた!」 (2021/11/18)

・ 「#540. Z について語ります」 (2022/11/22)

・ 「#541. Z は zee か zed か問題」 (2022/11/23)

[ helsta (stand.fm) ←数日前に始めました ]

・ 「#3. 動詞を作る接尾辞 -ize の裏話」 (2023/10/08)

ただし,いずれ Z に関する新ネタを仕込むことができれば,もちろん Z の汚名返上活動に速やかに戻るつもりです.皆様,これからも Z にはぜひとも優しく接してあげてくださいね.

2023-09-21 Thu

■ #5260. 喜びに満ちた delicious の同根類義語 [eebo][synonym][me][cognate][lexicology][borrowing][loan_word][latin][french][oed][thesaurus][htoed][voicy][heldio]

今週の月・火と連続して,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時に配信)にて delicious とその類義語の話題を配信しました.

・ 「#840. delicious, delectable, delightful」

・ 「#841. deleicious の歴史的類義語がたいへんなことになっていた」

かつて「#283. delectable と delight」 ([2010-02-04-1]) と題する記事を書いたことがあり,これとも密接に関わる話題です.ラテン語動詞 dēlectāre (誘惑する,魅了する,喜ばせる)に基づく形容詞が様々に派生し,いろいろな形態が中英語期にフランス語を経由して借用されました(ほかに,それらを横目に英語側で形成された同根の形容詞もありました).いずれの形容詞も「喜びを与える,喜ばせる,愉快な,楽しい;おいしい,美味の,芳しい」などのポジティヴな意味を表わし,緩く類義語といってよい単語群を構成していました.

しかし,さすがに同根の類義語がたくさんあっても競合するだけで,個々の存在意義が薄くなります.なかには廃語になるもの,ほとんど用いられないものも出てくるのが道理です.

Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (= HTOED) で調べてみたところ,歴史的には13の「delicious 語」が浮上してきました.いずれも語源的に dēlectāre に遡りうる同根類義語です.以下に一覧します.

・ †delite (c1225--1500): Very pleasant or enjoyable; delightful.

・ delightable (c1300--): Very pleasing or appealing; delightful.

・ delicate (a1382--1911): That causes pleasure or delight; very pleasing to the senses, luxurious; pleasurable, esp. in a way which promotes calm or relaxation. Obsolete.

・ delightful (a1400--): Giving or providing delight; very pleasant, charming.

・ delicious (c1400?-): Very pleasant or enjoyable; very agreeable; delightful; wonderful.

・ delectable (c1415--): Delightful; extremely pleasant or appealing, (in later use) esp. to the senses; very attractive. Of food, drink, etc.: delicious, very appetizing.

・ delighting (?a1425--): That gives or causes delight; very pleasing, delightful.

・ †delitous (a1425): Very pleasant or enjoyable; delightful.

・ delightsome (c1484--): Giving or providing delight; = delightful, adj. 1.

・ †delectary (?c1500): Very pleasant; delightful.

・ delighted (1595--1677): That is a cause or source of delight; delightful. Obsolete.

・ dilly (1909--): Delightful; delicious.

・ delish (1915--): Extremely pleasing to the senses; (chiefly) very tasty or appetizing. Sometimes of a person: very attractive. Cf. delicious, adj. A.1.

廃語になった語もあるのは確かですが,意外と多くが(おおよそ低頻度語であるとはいえ)現役で生き残っているのが,むしろ驚きです.「喜びを与える,愉快な;おいしい」という基本義で普通に用いられるものは,実際的にいえば delicious, delectable, delightful くらいのものでしょう.

このような語彙の無駄遣い,あるいは類義語の余剰といった問題は,英語では決して稀ではありません.関連して,「#3157. 華麗なる splendid の同根類義語」 ([2017-12-18-1]),「#4969. splendid の同根類義語のタイムライン」 ([2022-12-04-1]),「#4974. †splendidious, †splendidous, †splendious の惨めな頻度 --- EEBO corpus より」 ([2022-12-09-1]) もご覧ください.

2023-07-30 Sun

■ #5207. 朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を終えました [asacul][writing][grammatology][alphabet][notice][spelling][oe][literature][beowulf][runic][christianity][latin][alliteration][distinctiones][punctuation][standardisation][voicy][heldio]

先日「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1]) でご案内した通り,昨日,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回となる「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を開講しました.多くの方々に対面あるいはオンラインで参加いただきまして感謝申し上げます.ありがとうございました.

古英語期中に,いかにして英語話者たちがゲルマン民族に伝わっていたルーン文字を捨て,ローマ字を受容したのか.そして,いかにしてローマ字で英語を表記する方法について時間をかけて模索していったのかを議論しました.ローマ字導入の前史,ローマ字の手なずけ,ラテン借用語の綴字,後期古英語期の綴字の標準化 (standardisation) ,古英詩 Beowulf にみられる文字と綴字について,3時間お話ししました.

昨日の回をもって全4回シリーズの前半2回が終了したことになります.次回の第3回は少し先のことになりますが,10月7日(土)の 15:00~18:45 に「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」として開講する予定です.中英語期には,古英語期中に発達してきた綴字習慣が,1066年のノルマン征服によって崩壊するするという劇的な変化が生じました.この大打撃により,その後の英語の綴字はカオス化の道をたどることになります.

講座「文字と綴字の英語史」はシリーズとはいえ,各回は関連しつつも独立した内容となっています.次回以降の回も引き続きよろしくお願いいたします.日時の都合が付かない場合でも,参加申込いただけますと後日アーカイブ動画(1週間限定配信)にアクセスできるようになりますので,そちらの利用もご検討ください.

本シリーズと関連して,以下の hellog 記事をお読みください.

・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])

・ hellog 「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1])

同様に,シリーズと関連づけた Voicy heldio 配信回もお聴きいただければと.

・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)

・ heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)

2023-07-19 Wed

■ #5196. 「ゆる言語学ラジオ」出演第4回 --- 『英単語ターゲット』より英単語語源を語る回 [yurugengogakuradio][notice][youtube][etymology][indo-european][germanic][latin][french][greek]

「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ

(1) 本ブログのアクセス・ランキングのトップ500記事,および

(2) note 記事,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の人気放送回50選

(3) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」

(4) 「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群

をご覧ください.

昨日7月18日(火)に,YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回がアップされました.これまで3回ゲストとして出演させていただきまして,今回は第4回目となります.「英単語帳の語源を全部知るために,研究者を呼びました【ターゲット1900 with 堀田先生】#247」です.どうぞご覧ください.

最後のほうでも力説しているように,「英語史」は決して狭い学問領域ではなく,英語を学ぶ皆が英語に抱く疑問のほとんどについて,何か言うべきことをもっている頼もしい存在です.ぜひこの機会に英語史の存在を(再)認識していただければ.

過去の3回の出演回も合わせてご視聴ください.

・ 第1弾 「#227. 歴史言語学者が語源について語ったら,喜怒哀楽が爆発した【喜怒哀楽単語1】」(5月6日)

・ 第2弾 「#228. 「英語史の専門家が through の綴りを数えたら515通りあった話【喜怒哀楽単語2】」(5月9日)

・ 第3弾:「#234. 英語史の専門家と辞書を読んだらすべての疑問が一瞬で解決した」(5月30日)

2023-05-22 Mon

■ #5138. 句比較の発達と言語接触 [comparison][adjective][suffix][superlative][contact][synthesis_to_analysis][latin][french][grammaticalisation][german][dutch][french_influence_on_grammar]

形容詞・副詞の比較級・最上級の作り方には, -er/-est 語尾を付す形態的な方法と more/most を前置する統語的な方法がある.それぞれを「屈折比較」と「句比較」と呼んでおこう.これについては,hellog,heldio,その他でも様々に紹介してきた.「#4834. 比較級・最上級の歴史」 ([2022-07-22-1]) に関連リンクをまとめているので参照されたい.

英語やロマンス諸語の歴史では,屈折比較から句比較への変化が生じてきた.印欧語族に一般に観察される「総合から分析へ」 (synthesis_to_analysis) の潮流に沿った事例として見られることが多い.この変化は,比較構文の成立という観点からは文法化 (grammaticalisation) の1例ともとらえられる.

今回は Heine and Kuteva による言語接触に関わる議論を紹介したい.英語やいくつかの言語において歴史的に句比較が発達した1要因として,ロマンス諸語との言語接触が関係しているのではないかという仮説だ.英語がフランス語やラテン語の影響のもとに句比較を発達させたという仮説自体は古くからあり,上記のリンク先でも論じてきた通りである.Heine and Kuteva は,英語のみならず他の言語においても言語接触の効果が疑われるとし,言語接触が決定的な要因だったとは言わずとも "an accelerating factor" (96) と考えることは可能であると述べている.英語を含めて4つの事例が挙げられている (96) .

a. Analytic forms were still rare in Northern English in the fifteenth century, while in Southern English, which was more strongly exposed to French influence, these forms had become current at least a century earlier . . . .

b. In German, the synthetic comparative construction is still well established, e.g. schön 'beautiful', schön-er ('beautiful-COMP') 'more beautiful'. But in the dialect of Luxembourg, which has a history of centuries of intense contact with French, instances of an analytic comparative can be found, e.g. mehr schön ('more beautiful', presumably on the model of French plus beau ('more beautiful') . . . .

c. The Dutch varieties spoken in Flanders, including Algemeen Nederlands, have been massively influenced by French, and this influence has also had the effect that the analytic pattern with the particle meer 'more' is used increasingly on the model of French plus, at the expense of the inherited synthetic construction using the comparative suffix -er . . . .

d. Molisean has a 500-years history of intense contact with the host language Italian, and one of the results of contact was that the speakers of Molisean have given up the conventional Slavic synthetic construction by replicating the analytic Italian construction, using veče on the model of Italian più 'more' as degree marker. Thus, while Standard Croatian uses the synthetic form lyepši 'more beautiful', Molisean has più lip ('more beautiful') instead . . . .

このようなケースでは,句発達の発達は,言語接触によって必ずしも推進 ("propel") されたとは言えないものの,加速 ("accelerate") したとは言えるのではないか,というのが Heine and Kuteva の見解である.

・ Heine, Bernd and Tania Kuteva. "Contact and Grammaticalization." Chapter 4 of The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 86--107.

2023-05-12 Fri

■ #5128. 17世紀の普遍文字への関心はラテン語の威信の衰退が一因 [writing_system][alphabet][latin][prestige][emode][history_of_linguistics][orthoepy][orthography][pictogram]

スペリングの英語史を著わした Horobin によると,17世の英語社会には従来のローマン・アルファベットではなく万国共通の普遍文字を考案しようとする動きが生じていた.

16--17世紀には正音学 (orthoepy) が発達し,それに伴って正書法 (orthography) への関心も高まった時代だが,そこで常に問題視されたのはローマン・アルファベットの不完全性だった.この問題意識のもとで,完全なる普遍的な文字体系が模索されることになったことは必然といえば必然だった.しかし,17世紀の普遍文字の考案の動きにはもう1つ,同時代に特有の要因があったのではないかという.それは長らくヨーロッパ社会で普遍言語として認識されてきたラテン語の衰退である.古い普遍「言語」が失われかけたときに,新しい普遍「文字」が模索されるようになったというのは,時代の流れとしておもしろい.Horobin (25) より引用する.

Attempts have also been made to devise alphabets to overcome the difficulties caused by this mismatch between figura and potestas. In the seventeenth century, a number of scholars attempted to create a universal writing system which could be understood by everyone, irrespective of their native language. This determination was motivated in part by a dissatisfaction with the Latin alphabet, which was felt to be unfit for purpose because of its lack of sufficient letters and because of the differing ways it was employed by the various European languages. The seventeenth century also witnessed the loss of Latin as a universal language of scholarship, as scholars increasingly began to write in their native tongues. The result was the creation of linguistic barriers, hindering the dissemination of ideas. This could be overcome by the creation of a universal writing system in which characters represented concepts rather than sounds, thereby enabling scholars to read works composed in any language. This search for a universal writing system was prompted in part by the mistaken belief that the Egyptian system of hieroglyphics was designed to represent the true essence and meaning of an object, rather than the name used to refer to it. Some proponents of a universal system were inspired by the Chinese system of writing, although this was criticized by others on account of the large number of characters required and for the lack of correspondence between the shapes of the characters and the concepts they represent.

21世紀の現在,普遍文字としての絵文字やピクトグラム (pictogram) の可能性に注目が寄せられている.現代における普遍言語というべき英語が17世紀のラテン語のように衰退しているわけでは必ずしもないものの,現代の普遍文字としてのピクトグラムの模索への関心が高まっているというのは興味深い.17世紀と現代の状況はどのように比較対照できるだろうか.

関連して「#2244. ピクトグラムの可能性」 ([2015-06-19-1]),「#422. 文字の種類」 ([2010-06-23-1]) を参照.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

2023-04-29 Sat

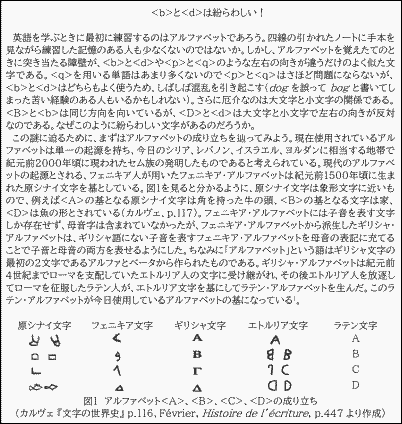

■ #5115. アルファベットの起源と発達についての2つのコンテンツ [voicy][heldio][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023][alphabet][grammatology][etruscan][greek][latin][history][khelf]

4月も終わりに近づき,GW が始まりました.この新年度,khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) の一環として「英語史コンテンツ50」を開催中です.コツコツとコンテンツが積み上がり,すでに14本が公開されています.連休中は休止しますが,これからもまだまだ続きます.

今日はこれまでのストックのなかから,アルファベットの歴史に関する大学院生のコンテンツを紹介しましょう.4月19日に公開された「#6. <b> と <d> は紛らわしい!」です.タイトルからは想像できないかもしれませんが,コンテンツの前半はアルファベットの起源と発達,とりわけローマ字の歴史に焦点が当てられています.

このたび,同コンテンツを作成者との対談という形でラジオ化しました.Voicy [「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より「#698. 先生,アルファベットの歴史を教えてください! --- 寺澤志帆さんとの対談」として配信していますので,そちらを合わせてお聴きください.

本ブログよりアルファベットの歴史に関する記事としては以下を参照ください.

・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1])

・ 「#490. アルファベットの起源は North Semitic よりも前に遡る?」 ([2010-08-30-1])

・ 「#2888. 文字史におけるフェニキア文字の重要性」 ([2017-03-24-1])

・ 「#1849. アルファベットの系統図」 ([2014-05-20-1])

2023-03-22 Wed

■ #5077. publish 「出版する」は朗読文化と結びついていた [printing][manuscript][latin][french][etymology]

昨日の記事「#5076. キリスト教の普及と巻子本から冊子本へ --- 高宮利行(著)『西洋書物史への扉』より」 ([2023-03-21-1]) で紹介した髙宮利行(著)『西洋書物史への扉』より,今回は publish の文化史の話題をお届けする.

publish はラテン語の形容詞 pūblicus (public) の動詞形 pūblicāre に由来し,フランス語における変形を経て14世紀に英語に入ってきた.意味は語源に従って「公にする」であり,それが「書き物として公にする」を経て,現代的な「出版する」へと発展した.

私たちは,publish と聞くとまず印刷物を思い浮かべるだろう.しかし,この単語は実際には印刷術の発明以前にも用いられていた.もともとは,むしろ声に出して文章を読み上げる朗読文化と結びついていた.髙宮 (75--76) を引用する.

古代や中世のヨーロッパ社会にあっては,詩人や作家による新作の朗読は,「出版」という概念と結びついていた.出版にあたる英語の動詞は publish であるが,これはもともと意見や書物を公 (public) にするという意味であり,印刷術を用いて同一作品を多くの部数で一度に出版する以前から存在した.作者が自作を原稿から朗読し,そこにいるパトロンから転写の許しを頂戴することが,近代以前の出版形態だったといってよい.例えば,一二世紀のイングランド王ヘンリー二世に仕えた歴史家の司祭ギラルドゥス・カンブレンシス(ウェールズのジェラルド)は,ジョン王子に随行した体験をもとに,一一八八年に『アイルランド地誌』(青土社,一九九六)を完成した.まもなく彼は,大学制度の芽が出始めたオクスフォードで,三日間を費やしてラテン語原稿を読み続けた.現存する写本には「本文を朗唱する前に」という序文と,「ヘンリー二世陛下へのご挨拶」という第二の序文が付されている.

つまり,publish は「出版する」というよりも「お披露目する」に近かったということになる.現代では自作コンテンツを様々な媒体で publish できるようになっているが,この単語のもともとの語源や背景を押さえておくと味わい深い.

・ 髙宮 利行 『西洋書物史への扉』 岩波書店〈岩波新書〉,2023年.

2023-03-09 Thu

■ #5064. notwithstanding [preposition][participle][grammaticalisation][conjunction][adverb][loan_translation][french][latin]

昨日の記事「#5063. 前置詞は名詞句以外の補文を取れるし「後置詞」にすらなり得る」 ([2023-03-08-1]) で取り上げた前置詞 notwithstanding 「~にもかかわらず」について,もう少し掘り下げてみたい.前置詞 (preposition) でありながら目的語の後に置かれることもあるという変わり種だ.notwithstanding + NP と NP + notwithstanding の例文を各々挙げてみよう.

・ Notwithstanding some members' objections, I think we must go ahead with the plan.

・ Notwithstanding his love of luxury, his house was simple inside.

・ They started notwithstanding the bad weather.

・ His relations with colleagues, differences of opinion notwithstanding, were unfailingly friendly.

・ Injuries notwithstanding, he won the semi-final match.

・ She is an intolerable person, her excellent work notwithstanding.

意味としては,in spite of や despite が積極的で強めの反対を含意するのに対し,notwithstanding は障害があることを暗示する程度で弱い.また,格式張った響きをもつ.

副詞として Notwithstanding, the problem is a significant one. のように単体で用いられるほか,接続詞として I went notwithstanding (that) he told me not to. のような使い方もある.

OED によると,この単語は1400年頃に初出し,アングロノルマン語や古フランス語の non obstant,あるいは古典時代以降のラテン語の non obstante のなぞりとされる.要するに,現在分詞の独立分詞構文として「○○が障害となるわけではなく」ほどを意味した慣用表現が,文法化 (grammaticalisation) し前置詞として独り立ちしたという経緯である.この前置詞の目的語は,由来としてはもとの分詞構文の主語に相当するために,前に置かれることもあるというわけだ.

前置詞のほか,副詞,接続詞としての用法も当初から現われている.いくつか例を挙げてみよう.

・ c1400 Bk. to Mother (Bodl.) 113 (MED) And ȝut notwiþstondinge al þis..religiouse men and wommen trauelen..to make hem semliche to cursed proude folk.

・ 1490 W. Caxton tr. Eneydos vi. 23 This notwystondyng, alwaye they be in awayte.

・ c1425 J. Lydgate Troyyes Bk. (Augustus A.iv) iv. 5474 Not-wiþstondynge þat he trouþe ment, ȝit for a worde he to exile went.

・ ?a1425 tr. Catherine of Siena Orcherd of Syon (Harl.) (1966) 22 (MED) Which synne worþily askide and disceruede a peyne þat schulde haue noon eende, notwiþstondynge þe deede of synne had eende.

・ 1425 Rolls of Parl. IV. 274/1 Which proves notwithstondyng, yat hie and myghti Prince my Lord of Glouc'..and your oyer Lordes..will not take upon hem declaration for my said place.

なお,問題の前置詞のもととなる動詞 withstand の接頭辞 with は,現在普通の「~といっしょに」の意味ではなく,古い「~に対抗して」ほどの意味を表わしている.

2023-02-28 Tue

■ #5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点) [contact][loan_word][borrowing][latin][celtic][old_norse][french][dutch][greek][japanese][link]

英語が歴史を通じて多くの言語と接触 (contact) してきたことは,英語史の基本的な知識である.各接触の痕跡は,歴史の途中で消えてしまったものもあるが,現在まで残っているものも多い.痕跡のなかで注目されやすいのは借用語彙だが,文法,発音,書記など語彙以外の部門でも言語接触のインパクトがあり得ることは念頭に置いておきたい.

英語の言語接触の歴史を短く要約するのは至難の業だが,Schneider (334) による厳選8点(時代順に並べられている)が参考になる.

・ continental contacts with Latin, even before the settlement of the British Isles (i.e., roughly between the second and fourth centuries AD);

・ contact with Celts who were the resident population when the Germanic tribes crossed the channel (in the fifth century and thereafter);

・ the impact of Latin through Christianization (beginning in the late sixth and seventh centuries);

・ contact with Scandinavian raiders and later settlers (between the seventh and tenth centuries);

・ the strong exposure to French as the language of political power after 1066;

・ the massive exposure to written Latin during the Renaissance;

・ influences from other European languages beginning in the Early Modern English period; and

・ the impact of colonial contacts and borrowings.

よく選ばれている8点だと思うが,私としてはここに3点ほど付け加えたい.1つは,伝統的な英語史では大きく取り上げられないものの,中英語期以降に長期にわたって継続したオランダ語との接触である.これについては「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) やその関連記事を参照されたい.

2つ目は,上記ではルネサンス期の言語接触としてラテン語(書き言葉)のみが挙げられているが,古典ギリシア語(書き言葉)も考慮したい.ラテン語ほど目立たないのは事実だが,ルネサンス期以降,ギリシア語の英語へのインパクトは大きい.「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]) および「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1]) を参照.

最後に日本語母語話者としてのひいき目であることを認めつつも,主に19世紀後半以降,英語が日本語と意外と濃厚に接触してきた事実を考慮に入れたい.これについては「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1]),「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1]),「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1]) を参照.

Schneider の8点に,この3点を加え,私家版の厳選11点の完成!

・ Schneider, Edgar W. "Perspectives on Language Contact." Chapter 13 of English Historical Linguistics: Approaches and Perspectives. Ed. Laurel J. Brinton. Cambridge: CUP, 332--59.

2023-02-04 Sat

■ #5031. 接尾辞 -ism の起源と発達 [suffix][greek][latin][french][polysemy][productivity][hellog_entry_set][neologism][lmode][derivation][derivative][word_formation]

現代英語で -ism という接尾辞 (suffix) は高い生産性をもっている.racism, sexism, ageism, lookism など社会差別に関する現代的で身近な単語も多い.宗教とも相性がよく Buddhism, Calvinism, Catholicism, Judaism などがあるかと思えば,政治・思想とも親和性があり Liberalism, Machiavellism, Platonism, Puritanism などが挙げられる.

上記のように「主義」の意味のこもった単語が多い一方で,aphorism, criticism, mechanism, parallelism などの通常の名詞もあり一筋縄ではいかない.また Americanism や Britishism などの「○○語法」の意味をもつ単語も多い(cf. 「#2241. Dictionary of Canadianisms on Historical Principles」 ([2015-06-16-1])).そして,今では接尾辞ではなく独立した語としての ism も存在する(cf. 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])).

接尾辞 -ism の語源はギリシア語 -ismos である.ギリシア語の動詞を作る接尾辞 -izein (英語の -ize の原型)に対応する名詞接尾辞である.現代英語の文脈では,動詞を作る -ize に対応する名詞接尾辞といえば -ization が思い浮かぶが,語源的にいえば -ism のほうがより由緒の正しい名詞接尾辞ということになる.(英語の -ize/-ise を巡る問題については,こちらの記事セットを参照.)

ギリシア語 -ismos がラテン語,フランス語にそれぞれ -ismus, -isme として借用され,それが英語にも入ってきて,近代英語期以降に多用されるようになった.とりわけ後期近代英語期に,この接尾辞の生産性は著しく高まり,多くの新語が出現した.Görlach (121) は -ism について次のように述べている.

The 19th century can be seen as a battleground of ideologies and factions; at least, such is the impression created by the frequency of derivatives ending in -ism (often from a personal name, and accompanied by -ist for the adherent, and -istic/-ian for adjectival uses). The year 1831 alone saw the new words animism, dynamism, humorism, industrialism, narcotism, philistinism, servilism, socialism and spiritualism (CED).

世界の思想上の分断が進行している21世紀も -ism の生産性が衰えることはなさそうだ.

・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow