2010-08-18 Wed

■ #478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語 [emode][loan_word][latin][inkhorn_term][ranaissance][lexicology]

[2009-08-19-1],[2009-11-05-1]などで触れたように,近代英語期にはものすごい勢いでラテン単語が英語に借用された.その勢いは中英語期のフランス語借用をも上回るほどである.[2009-06-12-1]で示したように,16世紀だけでも7000語ほどが借用されたというから凄まじい.背景には以下のような事情があった.

16世紀後半,中英語期のフランス語のくびきから解放され,自信を回復しつつあった英語にとっての大きな悩みは,本格的に聖書を英訳するにあたって自前の十分な語彙を欠いていたことだった.そこで考えられた最も効率のよい方法は,直接ラテン語から語彙を借用することだった.さらに,ルネサンスのもたらした新しい思想や科学,古典の復活により,ギリシア語やラテン語といった古典語に由来する無数の専門用語が必要とされ,英語に流入したという事情もあった.かくして16世紀後半の数十年ほどの短期間に,大量のラテン単語が英語に取り込まれた.しかし「インク壺語」( inkhorn term )と揶揄されるほどに難解で衒学的な借用語も多く,この時期に入ったラテン単語の半分は現代にまで伝わっていないと言われる.

現代にまで残ったものは,基本語彙とまでは言わないが,文章では比較的よくみかける次のような単語が挙げられる(以下,Brinton and Arnovick, pp. 357--58 より).

confidence, dedicate, describe, discretion, education, encyclopedia, exaggerate, expect, industrial, maturity

現代までに残らなかったものは,以下のような単語である.当然ながら我々には馴染みのない単語ばかりなので,ラテン語を勉強していない限り意味を推測するのは困難だ.

adjuvate "aid", deruncinate "weed", devulgate "set forth", eximious "excellent", fatigate "make tired", flantado "flaunting", homogalact "foster-brother", illecebrous "delicate", pistated "baked", suppeditate "supply"

どの語が生き残りどの語が捨てられたのかについては,理由らしい理由はないといってよいだろう.ランダムに受容され,ランダムに廃棄されたと考えるのが妥当だ.現代英語に慣れている感覚では,education や expect などの語がなかったら不便だろうなと思う一方で,flantado や illecebrous などは必要のない語に思える.だが,場合によってはまったく逆の状況が生じていた可能性があると想像すると不思議である.現代英語の語彙が歴史の偶然によってもたらされたものだということがよく分かるだろう.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

2010-07-30 Fri

■ #459. 不安定な子音 /h/ (2) [spelling_pronunciation][h][loan_word][latin][french]

[2009-11-27-1]に取りあげた話題の続編.英語の <h> の綴字が表わす子音 [h] にまつわる混乱は,この子音が単に音声的に不安定であるからばかりではなく,<h> を含んだフランス単語を英語が借用する際に一貫性を欠いていたという事情にもよる.このことを理解するには,話を古典ラテン語まで遡らなければならない.

古典ラテン語では <h> の綴字は /h/ として発音しており規則的だった.ところが,古典期も後期になると /h/ 音の脱落が始まった.ところが,綴字は <h> で固定していたので綴字と発音のズレが起こり出した.このズレた状態が後のロマンス諸語にもそのまま伝わった.中世のフランス語も例外ではなく,<h> と綴る単語では /h/ は決して発音されなかった.そして,英語は中英語期にこのようなズレを抱えたフランス語から大量の <h> を含む語を借用することとなったのである.

このとき,英語は <h> と綴るのに無音というズレに対処するのに3つの方法を採用した ( Scragg, p. 41 ).

(1) 発音しないのだから綴る必要なしということで <h> を落として取り入れた.able, ability, arbour などがあるが,例は少ない.(フランス語の habile, habileté,ラテン語の herbarium と比較.)

(2) ズレたフランス語の通りに従った.つまり,<h> と綴るが発音しないというズレを甘受した.heir, honest, honour, hour など,(1) よりは例が多い.(an historical study や an hotel のような例も参考.)

(3) 綴りがあるのだから発音しようという spelling-pronunciation の発想で <h> を /h/ として読むことにした.horrible, hospital, host など大多数の <h> を含む借用語がこのパターン.

英語は原則として (3) の方法を選んだ.これ自体は合理的であり,綴字と発音の関係がすっきりする.英語の spelling-pronunciation の歴史では,<h> と /h/ ほどに一貫して起こった spelling-pronunciation の例はないのではないか.まさに spelling-pronunciation の鏡といってよい.ただし,100%一貫していたわけではなく,少数の語ではあるが (1) や (2) が適用されてしまったことで,尊い完璧な分布の夢は崩れてしまった.(2) の少数の語によって,英語は中世ラテン語やフランス語の負の遺産を引きずることになってしまい,その混乱は現代英語にも続いているのである.

関連する話題として「アデランス」の記事[2010-04-22-1]も参照.

・ Scragg, D. G. A History of English Spelling. Manchester: Manchester UP, 1974.

2010-05-25 Tue

■ #393. Venus は欲望の権化 [etymology][latin][loan_word][rhotacism]

金星探査機「あかつき」が2010年5月21日(金)の日本時間の午前6時58分に種子島より打ち上げられた.宇宙航空研究開発機構 JAXA ではあかつき特設サイトを立ち上げている.金星に着くのは今年の12月ということで,長旅がたった今始まったところである.

Venus はご存じローマ神話のヴィーナス(あるいはウェヌス)のことで,春・花園・豊饒の女神である.後にギリシャ神話の愛・美の女神 Aphrodite と同一視された.惑星の英語名にはローマ神話の神の名があてがわれており,Venus は金星に対応している.ラテン語 Venus の原義は「肉体的な愛」でありヴィーナスのイメージの象徴であるが,さらに起源を遡ると印欧祖語の *wen- 「欲望」に行き着く.この語根と原義は,英語本来語の wish に反映されている.

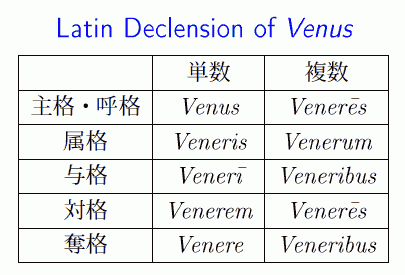

ラテン語では,語尾の s が屈折による音声環境の変化により r と交替する例が頻繁に起こる.母音に挟まれた /s/ が /z/ を経由して /r/ へと変化する rhotacism ( see [2009-06-03-1] ) はラテン語に限らず英語を含めゲルマン諸語にも広く起こっている.現代英語にはその痕跡が散発的にしか反映されていないものの,ラテン語の場合には屈折の形態論に共時的に埋め込まれている.例えば Venus の屈折は以下の通りである.

屈折表から,Venus が Vener- という交替語幹をもつことが分かるだろう.実際に,Venus と語源的に関連する多くの語が r をもっている.英語に借用された Venus の関連語を挙げてみよう.

venerable 「尊ぶべき」, venerate 「尊敬する」, venereal 「性病の」, venery 「好色;狩り,猟」, venial 「(罪が)重くない,軽い」 cf. venison 「猟獣の肉,鹿肉」

愛,敬愛,許し,欲望,肉欲,肉といった意味のつながりが見えるだろう.

Venusian 「金星の;金星人」という語があるが,これは直接にラテン語の語形成に由来するものではないことは s の保持から明らかである.Venus + -ian という派生語で,英語側の取ってつけたような語形成である.案の定,OED での初例は1874年のSF小説で,歴史の浅い語だった.

今回の話題に関しては授業で英語史5分ネタとしてスライドで取りあげたので,そちらもどうぞ.

2010-05-24 Mon

■ #392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化 [word_formation][loan_word][french][latin][greek][neo-latin][lexicology][romancisation]

昨日の記事[2010-05-23-1]で取りあげた antidisestablishmentarianism という語を英語史の視点からみると,英語のロマンス語化が,語や形態素という表面的なレベルだけではなく,語形成や形態論の規則という抽象的なレベルにまで染みこんでいるという点が意義深い.

一般に英語がロマンス語化したというときには,中英語期のフランス単語の大量借用が出発点として念頭におかれるのではないか.確かに古英語期やそれ以前の大陸時代にも英語はラテン語と接してきたので,ロマンス語への慣れは多少はあったといえるが,本格的なロマンス語化の引き金を引いたのは中英語期のフランス語との接触に他ならない.フランス語が開始したこのロマンス語化の波に乗るかのように,次の初期近代英語期にラテン語単語が大量に英語に流れ込んだ.さらに,このフランス語とラテン語の流れには,実はギリシャ語要素も隠れて多く含まれており,近代英語期から現在までに多くのギリシャ語形態素が英語へ供給された.中英語以来の英語語彙のロマンス語化,より正確には Greco-Latin 化は,[2010-05-16-1]の記事でも述べた通り,The Great Vocabulary Shift とでも名付けたくなるくらいに英語の概観を一変させた.

しかし,仏・羅・希は単に語や形態素を英語に供給しただけではない.英語は長期の接触と影響により,ラテン語やギリシャ語の語形成規則や形態論規則を半ばネイティブであるかのように獲得してしまったのである.現在,日々新しく作られている科学用語や専門用語に主として用いられている言語的リソースは Neo-Latin と呼ばれるが,これはラテン語やギリシャ語の形態素をラテン語やギリシャ語の形態規則にのっとって派生・合成させる仕組みといってよい.標題の antidisestablishmentarianism は Greco-Latin 要素とその組み合わせ規則にのっとった典型的な Neo-Latin の語であるが,フランス単語やラテン単語としてではなく,あくまで英単語として造語された点がポイントである.英語のロマンス語化は,語彙のみの表面的な現象だと見なされることがあるが,現代英語の生きた語形成にも非常に大きく貢献している点で,もっと積極的に評価してもいいのではないか.

フランス語が窓口となり英語がロマンス語化してきた経緯と意義については,Gachelin の評が言い得て妙である.

French acted as the Trojan horse of Latinity in English, the sluice gate through which Latin was able to pour into English on a scale without any equivalent in any Germanic language. The process of 'classicization' which had originated in Greece was to spread from Latin to Romance languages, and via French to English. (9--10)

・ Gachelin, Jean-Marc. "Is English a Romance Language?" English Today 23 (July 1990): 8--14.

2010-05-19 Wed

■ #387. trisociation と triset [lexicology][latin][greek][lexical_stratification]

[2010-03-27-1]の記事で英語語彙の三層構造を紹介した.その記事では,foe, enemy, adversary などの三語一組の例を挙げ,それぞれ (1) 英語本来語,(2) フランス借用語,(3) ラテン・ギリシャ借用語の層をなしていることを示した.英語語彙に見られるこの特異な三層構造を言い表す術語がないかなと思っていたが,McArthur が trisociation と呼んでいるのをみつけた.この三語一組のことは triset と呼んでいる.

ただ,McArthur の trisociation は,(1) 英語本来語,(2) フランス語・ラテン語,(3) ギリシャ語というように層別しているようで,上述の foe の例の層別とは異なる.実際には四層あるものを三層に分けて考えているのだからこのようなヴァリエーションもありうるが,語という単位ではなく形態素という単位で考える場合には McArthur の層別のほうがうまくいく.McArthur が挙げている triset の例を再掲する(主に本来語が b-, n-, s- で始まる triset の例).

| triset of morphemes | triset of words |

|---|---|

| ant, formic-, myrmec- | ant-eater, formicarium, myrmecology |

| bad, mal-, caco- | badly, malign, cacophony |

| be, ess-, ont- | being, essence, ontology |

| belly, ventr-, gastr- | potbellied, ventral, gastritis |

| best, optim-, aristo- | bestseller, optimal, aristocrat |

| big, magn-, mega(lo)- | bigheaded, magnitude, megalomania |

| bird, avi-, ornith- | bird-watcher, aviary, ornithology |

| birth, nasc-/nat-, gen-/gon- | birthday, nascent/native, genesis/cosmogony |

| black, nigr-, melan- | blacken, denigrate, melanin/melancholy |

| blood, sanguin-, (h)aem(at)-/(h)em(at)- | bloody, sanguinary, an(a)emic |

| body, corp(or)-, som(at)- | bodily, corporeal/incorporate, psychosomatic |

| bone, oss(e)-, osteo- | rawboned, osseous, osteopath |

| book, libr-, biblio- | bookish, library, bibliography |

| breast, mamm-, mast- | doublebreasted, mammography, mastitis |

| earth, terr-, ge- | earthquake, terrestrial, geography |

| fire, ign-, pyr- | fire-fighter, igneous, pyromania |

| naked, nud(e)-, gymn- | nakedness, nudity, gymnosophist |

| name, nomin-, onom-/onym- | namely, nominate, onomastic/synonym |

| new, nov-, neo- | newness, innovate, neologism |

| night, noct-, nyct- | nightly, nocturnal, nyctalopia |

| nose, nas-, rhin- | nosiness, nasal, rhinitis |

| salt, sal-, (h)al- | salty, salinity, halophyte |

| say, dict-, phas-/phat- | saying, dictum, emphasis |

| sea, mar-, thalass- | seascape, marine, thalassocracy |

| see, vid-/vis-, scop- | all-seeing, evident/vision, telescope |

| self, ips-, aut(o)- | unselfish, solipsism, autistic |

| shape, form-, morph- | shapely, formal, metamorphosis |

| sharp, ac(u)-, oxy- | sharpen, acute, oxygen |

| skin, cut(i)-, derm(at)- | skinny, subcutaneous, dermatitis |

| sound, son-, phon- | soundless, sonic, telephone |

| speak, loqu-/loc(ut)-, log- | unspeakable, eloquent, dialog(ue) |

| stand, sta(t)-, stas-/stat- | outstanding, stable, stasis/statis |

| star, stell-, aster- | starry, stellar, asteroid |

| stone, lapid-, lith- | stony, lapidary, megalithic |

| sun, sol, heli(o)- | sunny, solar, heliograph |

ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応については,[2010-04-14-1]で扱ったのでそちらを参照.

・ McArthur, Tom. "English in Tiers." English Today 23 (July 1990): 15--20.

2010-05-02 Sun

■ #370. 英語はラテン語の婿養子 [latin][french][family_tree]

昨日の記事[2010-05-01-1]で「系統」と「影響」の峻別について説明した.「英語はラテン語から生まれた」という広く行き渡っている誤解を解くために解説したのだが,両言語の関係をより的確に表した秀逸な比喩が,学生のリアクションペーパーから飛び出した.これはいい,今後の説明で採用したい.

英語とドイツ語の違いがあまりに遠く,かつ,ラテン語とはもっともっと遠いことがよく分かりました.にもかかわらず,ラテン語の影響が大きいところを見ると,英語はラテン語の婿養子,といったところなのでしょうか.

婿養子とは実によくいったものである.ラテン語(母)はフランス語(娘)を生んだ.フランス語には,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語などの姉妹がいる.そのフランス語は縁あって海峡の向こうにいる英語という男性と結ばれることになったが,ラテン家のほうが社会的地位が高かったために,英語は婿養子としてラテン家に迎え入れられた.英語は根っこにこそゲルマン家の血が流れているものの,ラテン家での長年の生活により,必然的に立ち居振る舞いが妻や養母に似てきたのだった.

と,こんなストーリーはどうでしょうか.

2010-04-18 Sun

■ #356. 動物を表すラテン語形容詞 [adjective][suffix][latin][loan_word][etymology][animal]

[2010-03-24-1], [2010-03-25-1]の記事で,動物とその肉を表す名詞の語種について話題にした.今回はそれと多少なりとも関連した,動物名詞とその形容詞の語種について取りあげる.

動物名詞からその派生形容詞を作るには,いくつかの方法がある.最も生産的なのは -like を接尾辞としてつける方法で,事実上,どの動物名詞にも適用できる ( ex. doglike, squirrel-like ).また,生産性の点では -like には及ばないが,接尾辞 -ish や -y を付加する例も比較的よく見られる ( ex. apish, sheepish; lousy, snaky ).しかし,今回取り上げたいのは -ine という接尾辞を含むラテン語に由来する動物形容詞である.動物名詞の多くは英語本来語であり,ラテン語由来の -ine 形容詞とのペアをみると,互いに形態的に関連づけることは当然ながら難しい.いくつか例を挙げる.

| NOUN | ADJECTIVE |

| bear | ursine |

| bull | taurine |

| cat | feline |

| cow | bovine |

| crow | corvine |

| deer | cervine |

| dog | canine |

| fox | vulpine |

| horse | equine |

| pig | porcine |

| wasp | vespine |

| wolf | lupine |

一見すると見当がつきにくいが,英語もラテン語も広い意味では印欧語族の仲間であるから,cow / bovine,crow / corvine, wasp / vespine などは究極的には同根である.

一方,動物名詞が英語本来語でない場合には,その -ine 形容詞との形態的な差はないか,あるいはあったとしても僅少である.以下の例では,eagle / aquiline 辺りが注意を要するくらいか.

| NOUN | ADJECTIVE |

| ass | asinine |

| eagle | aquiline |

| elephant | elephantine |

| falcon | falconine |

| giraffe | giraffine |

| gorilla | gorilline |

| hy(a)ena | hy(a)enine |

| lion | leonine |

| panther | pantherine |

| serpent | serpentine |

| viper | viperine |

| vulture | vulturine |

| zebra | zebrine |

-ine 形容詞は学術的な響きを有するため,普段お目にかかる機会は少ない.しかし,このような限られた分野では,よく見られる接尾辞である.

・ Malkiel, Yakov. "Why Ap-ish but Worm-y?" Studies in Descriptive and Historical Linguistics: Festschrift for Winfred P. Lehmann. Ed. Paul J. Hopper. Amsterdam: Benjamins, 1977. 341--64. esp. Page 342.

2010-04-14 Wed

■ #352. ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応 [etymology][indo-european][latin][greek][loan_word][phonetics]

本ブログの読者から,L semi- と G hemi- の対応について質問を受けた(質問,ありがとうございます!)./h/ が /s/ に変わるのはなぜか,グリムの法則と関係しているのか,という問いである.

一昨日の記事[2010-04-12-1]では,この問を念頭に super- と hyper- ,sub- と hypo- の例を挙げて,ラテン語 /s/ がギリシャ語 /h/ に対応しうることを示した.ラテン語もギリシャ語も英語の語彙に多大な貢献をしてきており,結果として両言語の遺産が現代英語のなかに共存・混在しているという状況がある.今回は,印欧祖語からの音声変化に触れつつ,ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応について,英語に入った語彙を中心に挙げつつもう少し詳しく述べる.

Szemerényi (51) によると,印欧祖語で確信をもって再建される摩擦音音素は */s/ のみである.ギリシャ語では,印欧祖語の */s/ は閉鎖音の前後と語末においては保たれたが,語頭を含めたそれ以外の環境では気音化して /h/ となった.一方,ラテン語を含めた他の語派では広く /s/ が保たれた.結果として,ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応例が存在することになる.以下に,現代英語の語彙にみられるラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応例をいくつか示す(赤字部分が対応箇所).

| from Latin | from Greek |

|---|---|

| semiconductor 「半導体」 | hemisphere 「半球」 |

| September 「9月」 | heptarchy 「七王国」 |

| sextet 「六重奏」 | hexagon 「六角形」 |

| similar 「同様の」 | homosexual 「同性愛の」 |

| solar 「太陽の」 | heliotrope 「(走日性の草本)ヘリオトロープ」 |

| somnolent 「眠気を誘う」 | hypnosis 「催眠」 |

| supermarket 「スーパーマーケット」 | hypermarket 「ハイパーマーケット」 |

| supposition 「仮定」 | hypothesis 「仮説」 |

September は,もともと「7番目の月」の意.のちに暦が二つずれた.cf. November, October, December.

supposition については,接頭辞 sup- は sub- の異形態.基体の L -position と G -thesis はそれぞれの言語で「置く」の意.

ところで,英語自体も印欧語族の一員であり,印欧祖語 */s/ が保たれたタイプなので,上記のラテン語やギリシャ語の音素に対応する英語本来の音素が /s/ として確認される例がある.seven, six, same, sun など.

さて,最初の問に戻ろう.L semi- と G hemi- の関係について,「/h/ が /s/ に変わった」と表現するのは正しくない.印欧祖語の */s/ が一方では /h/ へ変化し,一方では /s/ として保たれたという対応関係として理解すべきである.

また,IE */s/ > G /h/ の気音化はグリムの法則とは無関係である.グリムの法則 ( see grimms_law ) は,ゲルマン語派を他語派と区別する音変化であり,ラテン語とギリシャ語の対応関係を問題にしている今回のようなケースには無関係である.また,グリムの法則は,閉鎖音系列に起こった体系変化であり,今回のような /s/, /h/ の摩擦音系列の変化とはやはり無関係である.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford: OUP, 1996. Trans. of Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990.

2010-04-12 Mon

■ #350. hypermarket と supermarket [etymology][indo-european][latin][greek][french][loan_translation][lexical_stratification]

以前に住んでいたところの近くにスーパーマーケット Olympic があった.食料品から生活品までが一カ所で揃うので,毎日といってもいいほどに常用していた.そのため,転居して Olympic を利用する機会がなくなったにもかかわらず,常に店内に流れていた Olympic のテーマ曲が今でも頭を回ることがある.おそらく今でも変わっていないだろう.

楽しく明るいお店です 品物豊富なお店です♪

嬉しい安さに微笑んで いつも賢いお買い物♪

あなたの欲しい物 何でも揃う

O L Y M P I C(オーエルワイエムピーアイシー)

ハイパーマーケット オリンピック♪

そう,Olympic は supermarket ならぬ hypermarket なのである.hypermarket の定義はこの辺りの辞書に任せて,ここでは語源を考えてみたい.supermarket は読んで字の如く super- + market の合成語で,英語には1933年が初出である.一方,hypermarket は hyper- + market の合成語で,1970年辺りにフランス語 hypermarché を翻訳借用 ( loan translation ) して英語に取り込んだものである.フランス語の hypermarché 自体は,supermarché "supermarket" にならった造語である.

フランス語でも英語でも,そして日本語(カタカナ)でも,hypermarket は supermarket の巨大進化版であると考えられている.hyper- のほうが super- よりも上位であるという感覚だ.この接頭辞はともに「上の,上位の,過度の」を表す点で共通するが,それもそのはず,印欧祖語の一つの語根 *(s)uper にさかのぼる.この印欧語根がラテン語では super- として伝わり,ギリシャ語では最初の子音が気音化し hyper- となった.above, over, up なども究極的にはこの語根と関連する.

さて,語源が共通であるとすると hyper- のほうが super- よりも上位であるという感覚には根拠がないことになるが,現実的にはそうした感覚が歴然としてある.言語において類義語どうしの意味の棲み分けは自然のことであり,この場合もたまたま hyper- と super- のあいだに程度の差が生まれたのだと論じることはできよう.しかし,hyper- が super- より上位であり,その逆ではないことには,偶然以上の根拠があるのではないか.[2010-03-27-1]の記事で見たように,英語語彙には,大雑把にいってラテン語,フランス語,英語本来語の三層構造が認められる.この最上位に位置するのがラテン語だが,実はその上に超最上位というべきギリシャ語が存在するのである.歴史的に,英語が文化的により上位のフランス語やラテン語から多くの語彙を借用してきたのと同じように,ラテン語は文化的により上位のギリシャ語から多くの語彙を借用してきた.ギリシャ語はラテン語にとって高みにある言語なのである.このような言語文化的な背景を背負ったままに,現在,英語でギリシャ語系 hypermarket とラテン語系 supermarket が区別されているのではないか.

ちなみに,「下位の」を表す接頭辞はラテン語 sub-,ギリシャ語 hypo- である.ここでも /s/ ( Latin ) と /h/ ( Greek ) の対応があることに注意.

2010-03-27 Sat

■ #334. 英語語彙の三層構造 [lexicology][french][latin][register][thesaurus][loan_word][lexical_stratification]

類似概念を表すのに二つ以上の語が存在するという状況はどの言語でも珍しくない.確かに,完全な「同義語」というものが存在することは珍しいが,少し条件をゆるめて「類義語」ということであれば,多くの言語に存在する.とはいうものの,英語の類義語の豊富さは,多くの言語と比べても驚くべきほどである.このことは類義語辞典 ( thesaurus ) を開いてみれば,一目瞭然である.

英語史の観点から類義語の豊富さを説明すれば,それは英語が多くの言語と接触してきた事実に帰せられる.異なった言語から対応する語を少しずつ異なったニュアンスで取り入れ,語彙のなかに蓄積していったために,結果として英語は類義語の宝庫 ( thesaurus ) となったのである.

類義語を語源別にふるい分けてみると,そこに「層」があることがわかる.例えば,典型的な類義語のパターンとして「三層構造」とでも呼ぶべきものがある.下層が本来語,中層がフランス語,上層がラテン・ギリシャ語というパターンである.

| native | French | Latin/Greek |

|---|---|---|

| ask | question | interrogate |

| book | volume | text |

| fair | beautiful | attractive |

| fast | firm | secure |

| foe | enemy | adversary |

| help | aid | assistance |

| kingly | royal | regal |

| rise | mount | ascend |

下層は文字通り「レベルが低い」が,同時に「暖かみと懐かしさ」がある.本来のゲルマン系の語彙であるから,故郷の懐かしさのようなものが感じられるのは不思議ではない.

中層は多少なりとも権威と教養を感じさせるが,庶民が届かないほどレベルが高いものではない.歴史的には中世イングランドの公用語がフランス語だったことに対応するが,中英語期に借用されたフランス語彙のなかには特別な権威を感じさせず,十分に庶民化したといってよい語も多い ( ex. face, finish, marriage, people, story, use ) .

上層には,学問と宗教の言語,すなわち権威を体現したような言語たるラテン語(あるいはギリシャ語)が控えている.語の響きとしては厳格で近寄りがたく,音節数も多いのが普通である.

このように,語彙の三層構造が歴史的に育まれてきた英語では,階層間の使い分けが問題になる.特に微妙な意味の差や適切な 使用域 ( register ) の見極めが肝心である.例えば日常会話では下層や中層の語彙がふさわしいが,学術論文では中層や上層の語彙を使いこなす必要がある.気軽に尋ねるのに "May I interrogate you?" は妙だろう.

このような語彙の階層については,具体例を一覧表で列挙している橋本先生の英語史の第5章が参照に便利である.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

2010-02-21 Sun

■ #300. explain になぜ <i> があるのか (2) [etymology][spelling][loan_word][latin][french][etymological_respelling][sobokunagimon]

昨日の記事[2010-02-20-1]に続く話題として,英語語彙のなかでラテン借用語とフランス借用語がどのような位置取りで共存しているかを考えてみたい.

昨日あきらかにした通り,explain の <i> は,別途フランス語化して英語に入ってきていた plain の綴字からの類推による.直接ラテン語から取り込んだ「正規の」 explane がフランス語風に「崩れた」 explain に屈したという結末である.この過程のおもしろい点は,英語史でよく取り上げられる etymological respelling と正反対の関係にあることである ( see etymological_respelling )

典型的には,etymological respelling は,先にフランス語化した形で英語に入っていた綴字が,主に初期近代英語期に学者たちによって「正しい」ラテン語の形へ修正されたという過程を指す.例えば,ラテン語 perfectum にさかのぼる perfect は,初め中英語期にフランス語化した parfit の形で英語に入ってきたが,初期近代英語期にラテン語の綴字に基づいて perfect へと変更された.フランス語風に「崩れた」形がラテン語の「正規の」形に復元されたという結末であるから,先の explain とは好対照をなす.

explain が <i> をもつ綴字に固定されてきたのもやはり初期近代英語期であるから,この時代には上からの矯正(ラテン語)と下からの類推(フランス語)が両方働いていたということだろうか.ラテン語かぶれの学者が主導した場合にはラテン語に基づく etymological respelling が起こり,もう少し庶民的なレベルで類推作用が生じたのであれば folk respelling とでもいうべき現象が起こった,ということだろうか.もっとも,特に後者は,初期近代英語期に限らずいつでも起こり得た現象ではある.

plain 「平らな」に関連して一つおもしろい事実を付け加えよう.この語は,ラテン語の plānus からフランス語化した綴字で14世紀に英語に入り,現在にまで続いている.しかし,幾何学の専門用語としての「平面の」という語義については,近代英語期に,ラテン語を参照した綴字 plane が担うようになった.学者的なにおいのする語義には学者的な装いをした綴字がふさわしいということか.一方,「平らな,平易な」というそれこそ平易な語義は,平民にふさわしい崩れた綴字がお似合いだったということだろうか.

explain の <i> の問題から始まって,おもしろい発見が相次いだ.

2010-02-20 Sat

■ #299. explain になぜ <i> があるのか [etymology][spelling][loan_word][latin][french][analogy][sobokunagimon]

この春休みにニュージーランドに語学留学中のゼミ学生から,メールで次のような質問があった(話題提供をありがとう!).

先日授業で名詞から動詞へと品詞を変える練習をしたときに,explanation → explain というものが出てきました.学生が皆どうして "i" という文字が出てくるのか,この違いは何なのかと質問したところ,ネイティブでも分からないという返事しか返ってきませんでした.

確かに不思議である.名詞が explanation であれば,対応する動詞は *explanate とか *explane であったほうが自然ではないかと考えたくなる.例えば,profanation 「冒涜」に対して profanate や profane 「冒涜する」の如くである.

早速,語源辞書を調べてみると答えは即座に見つかった.plain 「平易な」の綴字からの類推 ( analogy ) だという.explain はラテン語の explānāre にさかのぼる.これは ex- + plānāre と分解され,語幹部分は plānus 「平らな」に通じるので,もともと plain とは語源的なつながりがある.意味的には「平らかにする」→「平明に示す」→「説明する」という連鎖が認められる.英語には1425年頃にラテン語から入った.

「plain の綴字からの類推」という答えが含意するのは,もともとは explain ではなく explane などの綴字が行われていたということである.OED で調べると,実際に15世紀から16世紀には explane という綴字も確認される.現在の綴字は17世紀以降におよそ確立したものである.

しかし,ここで一つ疑問が生じる.explain の <i> を説明する類推のモデルとなった plain もラテン語の plānus に由来するのであるならば,plain 自体の <i> は何に由来するのか.ラテン語 plānus はなぜ *plane として英語に入ってこなかったのか.この疑問を解く鍵は,借用経路の違いである.explain ないし explane は直接ラテン語から英語に入ったのに対し,plain はラテン語からフランス語を経由して英語に入ったのである.フランス語を経由する段階で,形が plānus から plain へと崩れ,このフランス語化した綴字が英語へ入ったことになる.plain の英語への借用は13世紀と早いので,借用時期の違いが借用経路の違いにも反映されているものと考えられる.類例としては,ラテン語 vānus がフランス語を経由して vain とした例が挙げられよう.こちらも,早くも12世紀に英語に入っていた.

まとめると次のようになる.explain の <i> は,plain の <i> からの類推である.そして,plain の <i> がなぜここにあるかといえば,その語源であるラテン語 plānus がフランス語化した綴字で英語に入ってきたからである.結果として,英語は plain と explain の両語においてフランス語形を採用したことになる.

2010-02-17 Wed

■ #296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響 [japanese][hybrid][loan_word][latin][christianity][alphabet][religion][buddhism][hebrew]

[2009-05-30-1]の記事で,6世紀にブリテン島にもたらされたキリスト教が,アングロサクソン人と英語に多大な影響を与えたことを見た.キリスト教は,布教の媒体であったラテン語とともに英語の語彙に深く入り込んだだけでなく,英語に alphabet という文字体系をもたらしもした.6世紀のキリスト教の伝来は,英語文化史的にも最重要の事件だったとみてよい.

興味深いことに,同じ頃,ユーラシア大陸の反対側でも似たような出来事が起こっていた.6世紀半ば,大陸から日本へ仏教という外来宗教がもたらされた.仏教文化を伝える媒体は漢語(漢字)だった.日本語は,漢字という文字体系を受け入れ,仏教関連語彙として「法師(ほふし)」「香(かう)」「餓鬼(がき)」「布施(ふせ)」「檀越(だにをち)」などを受容した.『万葉集』には漢語は上記のものなど少数しか見られないが,和歌が主に大和言葉を使って歌われるものであることを考えれば,実際にはより多くの漢語が奈良時代までに日本語に入っていたと考えられる.和語接辞と漢語基体を混在させた「を(男)餓鬼」「め(女)餓鬼」などの混種語 ( hybrid ) がみられることからも,相当程度に漢語が日本語語彙に組み込まれていたことが想像される.

丁寧に比較検討すれば,英語と日本語とでは文字や語彙の受容の仕方の詳細は異なっているだろう.しかし,大陸の宗教とそれに付随する文字文化を受け入れ,純度の高いネイティブな語彙体系に外来要素を持ち込み始めたのが,両言語においてほぼ同時期であることは注目に値する.その後,両言語の歴史で外来語が次々と受け入れられてゆくという共通点を考え合わせると,ますます比較する価値がありそうだ.

また,上に挙げた「餓鬼(がき)」「布施(ふせ)」「檀越(だにをち)」などの仏教用語が究極的には梵語 ( Sanskrit ) という印欧語族の言語にさかのぼるのもおもしろい.英語に借用されたキリスト教用語もラテン語 ( Latin ) やギリシャ語 ( Greek ) という印欧語族の言語の語彙であるから,根っことしては互いに近いことになる.(もっとも,究極的にはキリスト教用語の多くは非印欧語であるヘブライ語 ( Hebrew ) にさかのぼる).偶然の符合ではあるが,英語と日本語における外来宗教の言語的影響を比べてみるといろいろと発見がありそうだ.

・山口 仲美 『日本語の歴史』 岩波書店〈岩波新書〉,2006年. 40--42頁.

2010-02-13 Sat

■ #292. aureate diction [chaucer][style][latin][loan_word][lydgate][aureate_diction]

英語史におけるラテン語彙の借用については,[2009-05-30-1], [2009-08-19-1], [2009-08-25-1]などの記事で触れた.ラテン借用の量としていえば,[2009-08-19-1]で見たように初期近代英語期が群を抜いている.背景には,ルネッサンス期の古典復興や,自国意識に目覚めた英国民の語彙増強欲求があった.

しかし,16世紀に始まるラテン借用の爆発は突如として生じたことではない.それを予兆するかのようなラテンかぶれの文体が,aureate diction 「華麗語法」と呼ばれる形態で15世紀に存在していたのである.

Aureate diction is a self-consciously stylized and highly artificial poetic language designed to enrich vernacular poetic vocabulary by introducing Latin words, mostly from religious sources, into English. (Horobin 92)

宗教的な主題を扱う作品,特に the Virgin Mary (処女マリア)を話題にした詩に好んで使われる格調高い文体で,大量のラテン語彙の使用がその大きな特徴であった.ただ,利用されたラテン語彙の多くは最終的に英語語彙として組み込まれなかったので,まさに "artificial language" といってよい.この文体の萌芽は早くは Chaucer にもみられるが,もっとも強く結びつけられているのは Chaucer の信奉者であるイングランド詩人 John Lydgate (c1370--1449) やスコットランド詩人 William Dunbar (c1460/65--a1530) である.Dunbar の Ballad of Our Lady の冒頭部分が aureate diction の例としてよく引用される (see also http://www.lib.rochester.edu/Camelot/teams/duntxt1.htm#P4).

Hale, sterne superne! Hale, in eterne,

In Godis sicht to schyne!

Lucerne in derne, for to discerne

Be glory and grace devyne;

Hodiern, modern, sempitern,

Angelicall regyne!

Our tern infern for to dispern

Helpe, rialest Rosyne!

まさしく,漢字かな交じり文ならぬ,羅英交じり文である.

Baugh and Cable は,英語史において aureate diction は "a minor current in the stream of Latin words flowing into English in the course of the Middle Ages" (186) であると消極的な評価をくだしている.しかし,次の時代にやってくるラテン借用の爆発,そしてそこでも借用語彙の多数が後世まで残らなかったという事実を考えるとき,英語史におけるラテン借用に通底する共通項がくくり出せるように思える.

・Horobin, Simon. Chaucer's Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

・Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2009-08-25 Tue

■ #120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語 [loan_word][latin][me][wycliffe][bible]

英語はその歴史を通じて絶え間なくラテン語から語彙を借用してきたが,英語史でよく取り上げられる時代は,古英語期[2009-05-30-1]と初期近代英語期[2009-08-19-1]である.前者はローマ世界の文明やキリスト教との接触と関連が深く,後者はルネッサンス期の古典復興の潮流に負うところが大きい.間にはさまれた中英語期はフランス語の影響が甚大だったために[2009-08-22-1],ラテン語からの借用は影が薄いものの,しっかりと継続していたことは覚えておいてよい.

中英語期にも借用が継続された背景には,イングランドの知識人が,ラテン語を通じて絶え間なく古典文学,医術,天文学などを学んでいたという事情がある.また,宗教改革者 John Wycliffe (1330?-84) と弟子たちが聖書を英訳した際に,ラテン語の原典から1000以上の単語を借用したという事情もあった.

この時代のラテン語借用の特徴としては,現代英語にまで残っている語彙が多いことが挙げられる.日常用語になっているものも少なくない.このことは,ラテン単語が湯水のごとく借用されては捨て去られていった初期近代英語期の傾向と対照をなす.

中英語期のラテン借用語をいくつか挙げておく.(Wycliffe が初出のものは赤字.かっこ内は初出年.)

actor (c1384), adjacent (a1420), adoption (1340), ambitious (c1384), ceremony (c1384), client (?c1387), comet (?a1200), conflict (?a1425), contempt (a1393), conviction (a1437), custody (1453), depression (1391), desk (1363-64), dial (1338), diaphragm (a1398), digit (a1398), equal (a1390), equator (1391), equivalent (c1425), exclude (c1384), executor (c1290), explanation (c1384), formal (c1390), gloria (?a1200), hepatic (a1393), impediment (c1385), implement (1445), implication (?c1425), incarnate (1395), include (1402), index (a1398), inferior (?a1425), intercept (1391), interrupt (?a1400), item (a1398), juniper (c1384), lector (a1387), legitimate (a1460), library (c1380), limbo (c1378), lucrative (a1412), mediator (c1350), picture (a1420), polite (a1398), prosecute (?a1425), quiet (c1384), recipe (a1400), remit (c1375), reprehend (c1340), requiem (c1303), saliva (?a1425), scribe (?c1200), scripture (a1325), testify (a1378), testimony (c1384), tradition (c1384), ulcer (a1400)

・寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年. 69--70頁.

・橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年. 80頁.

2009-05-30 Sat

■ #32. 古英語期に借用されたラテン語 [loan_word][latin][oe][christianity]

英語にはラテン語からの借用語が大量に存在する.歴史的に見ると,これらのラテン借用語の流入にはいくつかの波がある.古英語期以前だけに限ってもその波は三つある.

(1) アングル人,サクソン人,ジュート人がまだ大陸にいた時代にラテン語と接したときの借用

(2) ブリテン島がローマ人に支配されていたときにケルト人が借用したラテン語を,後にアングル人,サクソン人,ジュート人がブリテン島において借用したもの

(3) ブリテン島に入ったアングル人,サクソン人,ジュート人が6世紀以降にキリスト教に改宗した際に借用したもの

(3)に属する借用語は,その歴史的経緯からキリスト教関係の用語が多い.現代英語にも豊富に残っているこれらの用語の例を挙げよう.

abbot 「修道院長」, altar 「祭壇」, angel 「天使」, anthem 「聖歌」, candle 「ろうそく」, canon 「法規」, cleric 「聖職者」, deacon 「助祭」, demon 「悪魔」, disciple 「使徒」, gloss 「注解」, grammar 「文法」, hymn 「賛美歌」, martyr 「殉教者」, mass 「ミサ」, master 「先生」, minster 「大寺院,大聖堂」, monk 「修道士」, noon 「九つの時(の礼拝)」, nun 「修道女」, palm 「しゅろ」, pope 「ローマ教皇」, priest 「司祭」, prophet 「預言者」, psalm 「賛美歌」, psalter 「詩篇」, school 「学校」, shrive 「告解する」, temple 「神殿」, verse 「韻文」

キリスト教の伝来が英語に及ぼした影響の大きさが垣間見える.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow