2022-12-25 Sun

■ #4990. 動詞を作る -ize/-ise 接尾辞の歴史 [spelling][suffix][z][greek][latin][french][consonant][diphthong][verb][oed][ame_bre]

動詞を作る接尾辞 -ize/-ise について,いずれのスペリングを用いるかという観点から,「#305. -ise か -ize か」 ([2010-02-26-1]),「#314. -ise か -ize か (2)」 ([2010-03-07-1]) で話題にしてきた.今回は OED の記述を要約しながら,この接尾辞の歴史を概説する.

-ize/-ise はギリシア語の動詞を作る接尾辞 -ίζειν に遡る.人や民族を表わす名詞について「~人(民族)として(のように)振る舞う」の意味の動詞を作ることが多かった.現代英語の対応語でいえば barbarianize, tyrannize, Atticize, Hellenize のような例だ.

この接尾辞は3,4世紀にはラテン語に -izāre として取り込まれ,そこで生産力が向上していった.キリスト教や哲学の用語として baptizāre, euangelizāre, catechiizāre, canōnizāre, daemonizāre などが生み出された.やがて,ギリシア語の動詞を借用したり,模倣して動詞を造語する際の一般的な型として定着した.

この接尾辞は,中世ラテン語やヴァナキュラーにおいて,やがて一般的にラテン語の形容詞や名詞から動詞を作る機能をも発達させた.この機能の一般化はおそらくフランス語において最初に生じ,そこでは -iser と綴られるようになった.civiliser, cicatriser, humaniser などである.

英語は中英語期よりフランス語から -iser 動詞を借用する際に,接尾辞をフランス語式に基づいて -ise と綴ることが多かった.この接尾辞は,後に英語でも独自に生産性を高めたが,その際にラテン語やフランス語の要素を基体として動詞を作る場合には -ise を,ギリシア語の要素に基づく場合にはギリシア語源形を尊重して -ize を用いるなどの傾向も現われた.しかし,この傾向はあくまで中途半端なものだったために,-ize か -ise かのややこしい問題が生じ,現代に至る.OED の方針としては,語源的であり,かつ /z/ 音を文字通りに表わすスペリングとして -ize に統一しているという.

なお,英語のこの接尾辞に2重母音が現われることについて,OED は次のように述べている.

In the Greek -ιζ-, the i was short, so originally in Latin, but the double consonant z (= dz, ts) made the syllable long; when the z became a simple consonant, /-idz/ became īz, whence English /-aɪz/.

2022-12-15 Thu

■ #4980. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第22回「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][indo-european][comparative_linguistics][reconstruction][germanic][italic][french][latin][german][dutch][spanish][italian][heldio]

『中高生の基礎英語 in English』の1月号が発売されました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第22回として「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」に答えています.

この素朴な疑問は,大雑把でナイーヴな問いに響くかもしれません.ヨーロッパ人がみな英語が上手なわけではありませんし,アジアやアフリカを含めた世界の各地に英語が上手な人はたくさんいます.このことは承知の上で,今回の記事をなるべく多くの中高生に届けたいという思いから,あえてこのような表題を掲げた次第です.

中高生に英語学習の早い段階でぜひとも知ってもらいたい重要なことがあります.それは,英語とヨーロッパの主要言語との関係です.将来大学などに進学して英語以外の言語を学ぶことになったとき,あるいは独学で他言語に挑んでみようと思い立ったとき,もしヨーロッパの諸言語を念頭においているのであれば,ぜひ英語,ドイツ語,オランダ語,フランス語,スペイン語,イタリア語などの相互関係について言語学・言語史的な観点から理解しておいてください.学習言語を選択する上で,とても大事な知識だからです.

大学教員である私は日常的に大学生と付き合っていますが,彼らのなかには,英語史の授業などで英語とヨーロッパの諸言語との関係を初めて知ると,第2外国語として○○語ではなくフランス語/ドイツ語を選択しておけばよかった,などと口にする学生がいます.もう1年か2年早く諸言語間の関係を知っていたら△△語を選んでいたのに,と後悔しているようなのです.

中高生の皆さんは,いずれ英語以外の言語を学ぶ可能性があるのであれば,英語と他の言語との関係について知っていたほうが得です.主体的に学習言語を選択できることになるからです.最終的にどの言語を選ぶにせよ,事前に多くの情報をもっておくに越したことはありません.

英語やヨーロッパの主要言語は,いずれもインドヨーロッパ語族と呼ばれる言語家族の一員です.おおまかにいえば言語が互いに似ているのです.しかし,英語と比較してどの点でどのくらい似ているのか,あるいは似ていないのかは,言語ごとに異なります.

ドイツ語とオランダ語は,英語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもゲルマン語派という派閥に属しており,文法や発音において互いに似ているところがあります.しかし,実際にドイツ語やオランダ語に触れてみると,英語と同じ派閥に属しているわりには,それほど似ていないという印象を受けるかもしれません.似ているけれども似ていない,似ていないけれども似ている,といった妙な距離感です.

一方,フランス語,スペイン語,イタリア語などは,長らくヨーロッパの共通語だったラテン語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもイタリック語派という派閥に属しています.英語とは大きく異なる派閥なのですが,英語は歴史を通じてフランス語やラテン語から多くの単語を借りてきた経緯があるため,語彙に関しては実は共通しているものが非常に多いのです.したがって,これらの言語を学んでみると,表面的には英語とよく似ているという印象を受けます.

英語は,ゲルマン語派にルーツをもつけれどもイタリック語派の影響を大きく受けながら発展してきた言語なのです.単純化していえば,英語はヨーロッパのいくつかの言語を混ぜ合わせたような混合言語といってよいでしょう.皆さんが英語の次に学ぶ言語を選択する際には,ぜひこのことを参考にしてみてください.

今回の話題と関連する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の放送回としては「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」がお勧めです.ぜひお聴きください.

2022-12-11 Sun

■ #4976. 「分離不定詞」事始め [split_infinitive][prescriptive_grammar][stigma][infinitive][latin][syntax][terminology][word_order]

「#301. 誤用とされる英語の語法 Top 10」 ([2010-02-22-1]) でも言及したように分離不定詞 (split_infinitive) は規範文法のなかでも注目度(悪名?)の高い語法である.これは,to boldly go のように,to 不定詞を構成する to と動詞の原形との間に副詞など他の要素が入り込んで,不定詞が「分離」してしまう用法のことだ."cleft infinitive" という別名もある.

歴史的には「#2992. 中英語における不定詞補文の発達」 ([2017-07-06-1]) でみたように中英語期から用例がみられ,名だたる文人墨客によって使用されてきた経緯があるが,近代の規範文法 (prescriptive_grammar) により誤用との烙印を押され,現在に至るまで日陰者として扱われている.OED によると,分離不定詞の使用には infinitive-splitting という罪名が付されており,その罪人は infinitive-splitter として後ろ指を指されることになっている(笑).

infinitive-splitting n.

1926 H. W. Fowler Dict. Mod. Eng. Usage 447/1 They were obsessed by fear of infinitive-splitting.

infinitive-splitter n.

1927 Glasgow Herald 1 Nov. 8/7 A competition..to discover the most distinguished infinitive-splitters.

なぜ規範文法家たちがダメ出しするのかというと,ラテン文法からの類推という(屁)理屈のためだ.ラテン語では不定詞は屈折により īre (to go) のように1語で表わされる.したがって,英語のように to と動詞の原形の2語からなるわけではないために,分離しようがない.このようにそもそも分離し得ないラテン文法を模範として,分離してはならないという規則を英語という異なる言語に当てはめようとしているのだから,理屈としては話にならない.しかし,近代に至るまでラテン文法の威信は絶大だったために,英文法はそこから自立することがなかなかできずにいたのである.そして,その余波は現代にも続いている.

しかし,現代では,分離不定詞を誤用とする規範主義的な圧力はどんどん弱まってきている.特に副詞を問題の箇所に挿入することが文意を明確にするのに有益な場合には,問題なく許容されるようになってきている.2--3世紀のあいだ分離不定詞に付されてきた傷痕 (stigma) が少しずつそぎ落とされているのを,私たちは目の当たりにしているのである.まさに英語史の一幕.

分離不定詞については,American Heritage Dictionary の Usage Notes より split infinitive に読みごたえのある解説があるので,そちらも参照.

2022-11-17 Thu

■ #4952. 言語における威信 (prestige) とは? [prestige][terminology][sociolinguistics][sobokunagimon][variety][loan_word][french][latin]

社会言語学のキーワードである威信 (prestige) については,hellog でもタグとして設定しており,当たり前のように用いてきたが,改めて定義を確認してみようと思い立った.私は日常的には「エラさ」「カッコよさ」と超訳しているのだが,念のために正式な定義が欲しいと思った次第.

ところが,手元の社会言語学系の用語集などを漁り始めたところ,意外と見出しが立っていない.数分かかって,最初に引っかかったのが Lyle and Mixco の歴史言語学の用語集だった.数分を犠牲にした後のありがたみがあるので,こちらを一字一句引用することにしよう (155--56) .

prestige In sociolinguistics, the positive value judgment or high status accorded certain languages, certain varieties and certain variables favored over other less prestigious languages, varieties or variables. The prestige accorded linguistic variables is a factor that often leads to linguistic change. The prestige of a language can lead speakers of other languages to take loanwords from it or to adopt the language outright in language shift. Overt prestige is the most common; it is the positive or high value attributed to variables, varieties and languages typically widely recognized as prestigious among the speakers of a language. The prestige varieties and variables are usually those recognized as belonging to the standard language or that are used by highly educated or influential people. Covert prestige refers to the positive evaluation given to non-standard, low-status or 'incorrect' forms of speech by some speakers, a hidden or unacknowledged prestige for non-standard variables that leads speakers to continue using them and sometimes causes such forms to spread to other speakers.

なるほど,prestige とは,言語変種 (variety) についていわれる場合と,言語変項 (variable) についていわれる場合があるというのは,確かにそうだ.言語変種についていわれる prestige はマクロ的な概念であり,言語交替 (language_shift) や語彙借用の方向性に関与する.一方,言語変項についていわれる prestige はミクロ的であり,個々の言語変化の原動力となり得る要因である.この2つは概念上区別しておく必要があるだろう.

考えてみれば prestige という語自体が,フランス語風に /prɛsˈtiːʒ/ と発音され,prestigious な響きがある.実際,フランス語 prestige を借りたもので,このフランス単語自体はラテン語の praest(r)īgia(illusion) に由来する.語自体の英語での初出は,17世紀の辞書編纂家 T. Blount が Glossographia で,そこでの語義は「威信」ではなく原義の「錯覚」である ("deceits, impostures, delusions, cousening tricks") .「威信」という語義で最初に用いられたのは,ずっと遅く1829年のことである.

prestige のもとであるラテン単語の原義は物理的に「強い締め付け」ほどであり,そこから認知的・精神的な「幻惑;錯覚」を経て,最後に「威信」となった.拘束的で抑圧的な力を想起させる意味変化といってよく,この経緯自体が意味深長である.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.

2022-10-14 Fri

■ #4918. William Bullokar の8品詞論 [history_of_linguistics][latin][emode][bullokar][pos][greek][latin]

「#2579. 最初の英文法書 William Bullokar, Pamphlet for Grammar (1586)」 ([2016-05-19-1]) でみたように,Bullokar (c. 1530--1609) による Pamphlet for Grammar (1586) という小冊子が,英語史上初の英文法書といわれている.今回は Bullokar の品詞区分を覗いてみたい.

まず,品詞区分について先立つ伝統を確認しておこう.古くアレクサンドリアで Dionysius Thrax (c. BC170--BC90) がギリシア語に8品詞を認めたのが出発点である.オノマ(名詞・形容詞),レーマ(動詞),メトケー(分詞),アルトロン(冠詞),アントーニュミアー(代名詞),プロテシス(前置詞),エピレーマ(副詞),シュンデスモス(接続詞)である(斎藤,p. 11).

これを受け継いだのが,後に絶大な影響力を誇るラテン語文法を著わした Donatus (c. 300--399) である.ただしラテン語には冠詞ないので取り除かれ,間投詞が加えられた.結果として数としては8品詞にとどまっている.名詞 (nomen),代名詞 (pronomen),動詞 (verbum),副詞 (adverbium),分詞 (participium),接続詞 (coniunctio),前置詞 (praepositio),間投詞 (interiectio) である.後の Priscianus (fl. 500) もこれに従った(斎藤,pp. 14--15).

時代は下って16世紀のイングランド.Donatus の影響のもと,1509年に出版された William Lily のラテン語文法の英訳版 Short Introduction of Grammar (1548) が一世を風靡していた.これに依拠して書かれたのが Bullokar の英文法書 Pamphlet for Grammar (1586) だったの.

ラテン語文法の伝統を受け継いで,Bullokar は英語にも8品詞を認めた.名詞,代名詞,動詞,副詞,分詞,接続詞,前置詞,間投詞である.Bullokar (115 (22)) の原文によると次のようにある(Bullokar 特有のスペリングにも注意).

Spech may be diuyded intoo on of thæȝ eiht parts: too wit, Nown, Pronoun, Verb (declyned). Participle, Aduerb, Coniunction, Preposition, Interiection, (vn-declyned).

つまり,8品詞の伝統は Thrax → Donatus → Lily → Bullokar とリレーしながら,1700年にわたり保持されてきたのである.そして,Bullokar の後も英文法では8品詞が受け継がれていくことになる.凄まじい伝統と継続の力だ.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

・ Bullokar, William . Bref Grammar and Pamphlet for Grammar. 『William Bullokar: Book at large, Bref Grammar and Pamphlet for Grammar. P. Gr.: Grammatica Anglicana. Edmund Coote: The English Schoole-maister』英語文献翻刻シリーズ第1巻.南雲堂,1971年.pp. 107--64.

2022-10-14 Fri

■ #4918. William Bullokar の8品詞論 [history_of_linguistics][latin][emode][bullokar][pos][greek][latin]

「#2579. 最初の英文法書 William Bullokar, Pamphlet for Grammar (1586)」 ([2016-05-19-1]) でみたように,Bullokar (c. 1530--1609) による Pamphlet for Grammar (1586) という小冊子が,英語史上初の英文法書といわれている.今回は Bullokar の品詞区分を覗いてみたい.

まず,品詞区分について先立つ伝統を確認しておこう.古くアレクサンドリアで Dionysius Thrax (c. BC170--BC90) がギリシア語に8品詞を認めたのが出発点である.オノマ(名詞・形容詞),レーマ(動詞),メトケー(分詞),アルトロン(冠詞),アントーニュミアー(代名詞),プロテシス(前置詞),エピレーマ(副詞),シュンデスモス(接続詞)である(斎藤,p. 11).

これを受け継いだのが,後に絶大な影響力を誇るラテン語文法を著わした Donatus (c. 300--399) である.ただしラテン語には冠詞ないので取り除かれ,間投詞が加えられた.結果として数としては8品詞にとどまっている.名詞 (nomen),代名詞 (pronomen),動詞 (verbum),副詞 (adverbium),分詞 (participium),接続詞 (coniunctio),前置詞 (praepositio),間投詞 (interiectio) である.後の Priscianus (fl. 500) もこれに従った(斎藤,pp. 14--15).

時代は下って16世紀のイングランド.Donatus の影響のもと,1509年に出版された William Lily のラテン語文法の英訳版 Short Introduction of Grammar (1548) が一世を風靡していた.これに依拠して書かれたのが Bullokar の英文法書 Pamphlet for Grammar (1586) だったの.

ラテン語文法の伝統を受け継いで,Bullokar は英語にも8品詞を認めた.名詞,代名詞,動詞,副詞,分詞,接続詞,前置詞,間投詞である.Bullokar (115 (22)) の原文によると次のようにある(Bullokar 特有のスペリングにも注意).

Spech may be diuyded intoo on of thæȝ eiht parts: too wit, Nown, Pronoun, Verb (declyned). Participle, Aduerb, Coniunction, Preposition, Interiection, (vn-declyned).

つまり,8品詞の伝統は Thrax → Donatus → Lily → Bullokar とリレーしながら,1700年にわたり保持されてきたのである.そして,Bullokar の後も英文法では8品詞が受け継がれていくことになる.凄まじい伝統と継続の力だ.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

・ Bullokar, William . Bref Grammar and Pamphlet for Grammar. 『William Bullokar: Book at large, Bref Grammar and Pamphlet for Grammar. P. Gr.: Grammatica Anglicana. Edmund Coote: The English Schoole-maister』英語文献翻刻シリーズ第1巻.南雲堂,1971年.pp. 107--64.

2022-10-13 Thu

■ #4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より [prescriptive_grammar][lowth][history_of_linguistics][greek][latin][elt][review][english_in_japan]

今年5月に研究社より出版された斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』を読んだ.古代のギリシア語文法から始まり,ラテン語文法に受け継がれ,西洋諸言語に展開し,幕末・明治期に日本にやってきた,2500年に及ぶ(英)文法研究の流れを一望できる好著である.

本書第1章の最初のページに「日本の「学習英文法」には,じつに2500年余りにも及ぶ長大な言語分析の伝統が盛り込まれている」 (p. 8) とあり,次のような見取り図が示されている.あまりに適切で,核心を突いており,分かりやすくて感動してしまった.

【古代】ギリシア語文法

≪ローマ帝国,カトリック教会の興隆≫

【(古代~)中世】ラテン語文法

≪宗教改革≫

【16~18世紀】英文法

≪19世紀イギリスのアジア進出≫

【19~20世紀】日本の「学習英文法」

≪ ≫に囲まれている語句は,時代を動かした「媒介項」を表わしているという.英文法史のエッセンスを,ここまで端的に(7行で!)大づかみにした図はみたことがない.見事な要約力.

古代ギリシア語文法からラテン語文法を経て,初期近代のヴァナキュラーとしての英文法を模索する時代に至るまでの歴史(日本における「学習英文法」に注目する本書の観点からみると「前史」)については,hellog でも様々に記事を書いてきた.とりわけ古典語との関連では,次のような話題を提供してきたので,関心のある方はぜひ以下をどうぞ.

・ 「#664. littera, figura, potestas」 ([2011-02-20-1])

・ 「#892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論」 ([2011-10-06-1])

・ 「#1256. 西洋の品詞分類の歴史」 ([2012-10-04-1])

・ 「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1])

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1])

本書では,英語学史の奥深さを堪能することができる.昨今,近代英語期に関しては英語史と英語学史の研究の融合も起こってきているので,ぜひこのトレンドをつかみたいところ.

・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.

2022-09-17 Sat

■ #4891. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第19回「なぜ単語ごとにアクセントの位置が決まっているの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][stress][prosody][french][latin][germanic][gsr][rsr][contact][borrowing][lexicology][hellog_entry_set]

『中高生の基礎英語 in English』の10月号が発売となりました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第19回は「なぜ単語ごとにアクセントの位置が決まっているの?」です.

英単語のアクセント問題は厄介です.単語ごとにアクセント位置が決まっていますが,そこには100%の規則がないからです.完全な規則がないというだけで,ある程度予測できるというのも事実なのですが,やはり一筋縄ではいきません.

例えば,以前,学生より「nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」という興味深い疑問を受けたことがあります.これを受けて hellog で「#3652. nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」 ([2019-04-27-1]) の記事を書いていますが,この事例はとてもおもしろいので今回の連載記事のなかでも取り上げた次第です.

英単語の厄介なアクセント問題の起源はノルマン征服です.それ以前の古英語では,アクセントの位置は原則として第1音節に固定で,明確な規則がありました.しかし,ノルマン征服に始まる中英語期,そして続く近代英語期にかけて,フランス語やラテン語から大量の単語が借用されてきました.これらの借用語は,原語の特徴が引き継がれて,必ずしも第1音節にアクセントをもたないものが多かったため,これにより英語のアクセント体系は混乱に陥ることになりました.

連載記事では,この辺りの事情を易しくかみ砕いて解説しました.ぜひ10月号テキストを手に取っていただければと思います.

英語のアクセント位置についての話題は,hellog よりこちらの記事セットおよび stress の各記事をお読みください.

2022-08-15 Mon

■ #4858. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第18回「なぜ英語には類義語が多いの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][lexicology][synonym][loan_word][borrowing][french][latin][lexical_stratification][contact][hellog_entry_set][japanese]

昨日『中高生の基礎英語 in English』の9月号が発売となりました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第18回は「なぜ英語には類義語が多いの?」です.

英語には ask -- inquire -- interrogate のような類義語が多く見られます.多くの場合,語彙の学習は暗記に尽きるというのは事実ですので,類義語が多いというのは英語学習上の大きな障壁となります.本当は英語に限った話しではなく,日本語でも「尋ねる」「質問する」「尋問する」など類義語には事欠かないわけなので,どっこいどっこいではあるのですが,現実的には英語学習者にとって高いハードルにはちがいありません.

英語に(そして実は日本語にも)類義語が多いのは,歴史を通じて様々な言語と接触してきたからです.英語にとってとりわけ重要な接触相手はフランス語とラテン語でした.英語は,ある意味を表わす語をすでに自言語にもっていたにもかかわらず,同義のフランス語単語やラテン語単語を借用してきたという経緯があります.結果として,類義語が積み重ねられ,地層のように層状となって今に残っているのです.この語彙の地層は,典型的に下から上へ「本来の英語」「フランス語」「ラテン語」と3層に積み上げられてきたので,これを英語語彙の「3層構造」と呼んでいます.

3層構造については,hellog でも繰り返し取り上げてきました.こちらの記事セットおよび lexical_stratification の各記事をお読みください.

雑誌の連載記事では,この話題を中高生にも分かるように易しく解説しています.ぜひ手に取っていただければと思います.

2022-07-19 Tue

■ #4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です [khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link][hel_herald][sobokunagimon][notice][prescriptive_grammar][prescriptivism][caxton][printing][semantic_change][loan_word][french][latin]

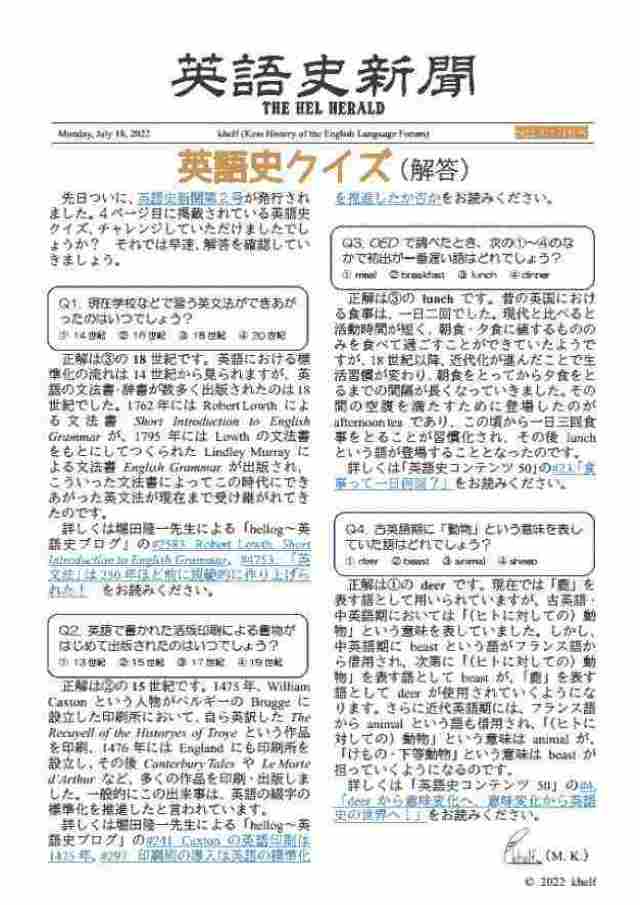

7月11日に khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が発行されたことは,「#4824. 『英語史新聞』第2号」 ([2022-07-12-1]) でお知らせしました.第2号の4面に4問の英語史クイズが出題されていましたが,昨日,担当者が答え合わせと解説を2022年7月号外として一般公開しました.どうぞご覧ください.

私自身も今回のクイズと関連する内容について記事や放送を公開してきましたので,以下にリンクを張っておきます.そちらも補足的にご参照ください.

[ Q1 で問われている規範文法の成立年代について ]

・ hellog 「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1])

・ hellog 「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1])

・ hellog 「#4753. 「英文法」は250年ほど前に規範的に作り上げられた!」 ([2022-05-02-1])

・ YouTube 「英文法が苦手なみなさん!苦手にさせた犯人は18世紀の規範文法家たちです.【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 19 】」

・ heldio 「18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」

[ Q2 で問われている活版印刷の始まった年代について ]

・ hellog 「#241. Caxton の英語印刷は1475年」 ([2009-12-24-1])

・ hellog 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ hellog 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ hellog 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ hellog 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ hellog 「#3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか?」 ([2018-03-14-1])

・ hellog 「#3120. 貴族に英語の印刷物を売ることにした Caxton」 ([2017-11-11-1])

・ hellog 「#3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ」 ([2017-11-12-1])

・ hellog 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」

[ Q3 で問われている食事の名前について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#23. 食事って一日何回?」

・ hellog 「#85. It's time for the meal --- time と meal の関係」 ([2009-07-21-1])

・ hellog 「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1])

[ Q4 で問われている「動物」を意味する単語の変遷について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#4. deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」

・ hellog 「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1])

・ hellog 「#128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか」 ([2009-09-02-1])

・ hellog 「#1462. animal の初出年について」 ([2013-04-28-1])

・ heldio 「#117. 「動物」を意味した deer, beast, animal」

今回の号外も含め『英語史新聞』第2号について,ご意見,ご感想,ご質問等がありましたら,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio よりお寄せください.アカウントのフォローもよろしくお願いします!

2022-07-05 Tue

■ #4817. standard の語源 [etymology][latin][french][terminology][oed][standardisation][pchron]

近刊書,高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年の紹介と関連して,ここしばらくの間,言語の標準化 (standardisation) について議論する機会が多くなってきている.しかし,そもそも standard の語源は何なのか.これまで hellog で取り上げてきたことがなかったので,今回注目してみたい.

OED で standard, n., adj., and int. を引いてみると,語形欄,語源欄,語の比較言語学的事実,そして語義記述に至るまで詳細な情報が与えられていることに圧倒される.これを読み解くだけでも一苦労だ.日々英語という言語と格闘している OED 編者たちの,この語への思い入れの強さが,ひしひしと伝わってくる.彼らにとって standard は様々な意味で「重い」単語なのだろう. *

standard は古仏語からの早い借用語で,英語での初出は12世紀半ばのことである.中英語の最初期の文献とされる The Peterborough Chronicle (pchron) の The Final Continuation より,1138年の記述のなかで「軍旗」の意味で初出する.

?a1160 Anglo-Saxon Chron. (Laud) (Peterborough contin.) anno 1138 Him [sc. the king of Scotland] com togænes Willelm eorl of Albamar..& to [read te] other æuez men mid fæu men & fuhten wid heom & flemden þe king æt te Standard.

古仏語/アングロノルマン語の estandart, standarde を借用したものということだが,このフランス単語自体の語源に諸説あり,事情は複雑なようである.OED の語源欄より引用する.

Origin: A borrowing from French. Etymons: French standarde, estandart.

Etymology: < Anglo-Norman standarde, Anglo-Norman and Old French estandart, Old French estendart (Middle French estandart, estendart, French étendard) military flag or banner, also as a (fortified) rallying point in battle (c1100), (figuratively) person worth following (c1170), upright post (a1240), large candle (a1339, only in Anglo-Norman), of uncertain origin, probably either (a) < a West Germanic compound with the literal sense 'something that stands firm' < the Germanic base of STAND v. + the Germanic base of HARD adv., or (b) < classical Latin extendere to stretch out (see EXTEND v.), or (c) < a Romance reflex of classical Latin stant-, stāns, present participle of stāre to stand (see STAND v.) + Old French -ard -ARD suffix.

3つの語源説が紹介されているが,(a) 説をとれば,西ゲルマン語の stand + hard がフランス語に入り,これが後に改めて英語に入ったということになる.また,原義の観点からいえば「直立しているもの」か「伸びているもの」かという2つの語源説があることになる.

2022-06-05 Sun

■ #4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります [french][latin][loan_word][borrowing][notice][voicy][link][hel_education][lexicology][statistics][hellog_entry_set][sobokunagimon]

一昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 にて「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」という題でお話ししました.この放送に寄せられた質問に答える形で,本日「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」を公開しましたので,ぜひお聴きください.

英語とフランス語の両方を学んでいる方も多いと思います.Voicy でも何度か述べていますが,私としては両言語を一緒に学ぶことをお勧めします.さらに,両言語の知識をつなぐものとして「英語史」がおおいに有用であるということも,お伝えしたいと思います.英語史を学べば学ぶほど,フランス語にも関心が湧きますし,その点を押さえつつフランス語を学ぶと,英語もよりよく理解できるようになります.そして,それによってフランス語がわかってくると,両言語間の関係を常に意識するようになり,もはや別々に考えることが不可能な境地(?)に至ります.英語学習もフランス語学習も,ともに楽しくなること請け合いです.

実際,語彙に関する限り,英語語彙の1/3ほどがフランス語「系」の単語によって占められます.フランス語「系」というのは,フランス語と,その生みの親であるラテン語を合わせた,緩い括りです.ここにフランス語の姉妹言語であるポルトガル語,スペイン語,イタリア語などからの借用語も加えるならば,全体のなかでのフランス語「系」の割合はもう少し高まります.

さて,その1/3のなかでの両言語の内訳ですが,ラテン語がフランス語を上回っており 2:1 あるいは 3:2 ほどいでしょうか.ただし,両言語は同系統なので語形がほとんど同一という単語も多く,英語がいずれの言語から借用したのかが判然としないケースもしばしば見られます.そこで実際上は,フランス語「系」(あるいはラテン語「系」)の語彙として緩く括っておくのが便利だというわけです.

このような英仏語の語彙の話題に関心のある方は,ぜひ関連する heldio の過去放送,および hellog 記事を通じて関心を深めていただければと思います.以下に主要な放送・記事へのリンクを張っておきます.実りある両言語および英語史の学びを!

[ heldio の過去放送 ]

・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」

・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」

・ 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」

[ hellog の過去記事(一括アクセスはこちらから) ]

・ 「#202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合」 ([2009-11-15-1])

・ 「#429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合」 ([2010-06-30-1])

・ 「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」 ([2011-08-20-1])

・ 「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」 ([2012-08-11-1])

・ 「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1])

・ 「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1])

・ 「#2357. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計」 ([2015-10-10-1])

・ 「#2385. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計 (2)」 ([2015-11-07-1])

・ 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])

・ 「#4138. フランス借用語のうち中英語期に借りられたものは4割強で,かつ重要語」 ([2020-08-25-1])

・ 「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」 ([2011-02-16-1])

・ 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])

・ 「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1])

・ 「#1225. フランス借用語の分布の特異性」 ([2012-09-03-1])

・ 「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1])

・ 「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1])

・ 「#2349. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか (2)」 ([2015-10-02-1])

・ 「#4451. フランス借用語のピークは本当に14世紀か?」 ([2021-07-04-1])

・ 「#1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点」 ([2013-10-21-1])

・ 「#1295. フランス語とラテン語の2重語」 ([2012-11-12-1])

・ 「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1])

・ 「#848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2)」 ([2011-08-23-1])

・ 「#3581. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (1)」 ([2019-02-15-1])

・ 「#3582. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (2)」 ([2019-02-16-1])

・ 「#4453. フランス語から借用した単語なのかフランス語の単語なのか?」 ([2021-07-06-1])

・ 「#3180. 徐々に高頻度語の仲間入りを果たしてきたフランス・ラテン借用語」 ([2018-01-10-1])

2022-03-16 Wed

■ #4706. rhotacism は自鳴音化の1種 [rhotacism][consonant][sound_change][latin][loan_word]

古英語を含む西ゲルマン諸語,北ゲルマン諸語語,そしてラテン語などの歴史にも観察されてきた rhotacism は,母音間で [s] や [z] などが [r] に変化する音変化である.自鳴音化 (sonorisation) の特殊な例とみることもできるし,広く "lenition" の1種ともみなすことができる(cf. 「#4684. 脱口音化」 ([2022-02-22-1])).Bybee (32) がこのことに言及している.

Another form of sonorization is rhotacism, a change by which an [s] or [z] becomes an [r]. Such a change occurred in Latin as exemplified by the alternation corpus, corpora 'body, nom./acc.sg. and pl.', opus, opera 'work, nom./acc.sg. and pl.' and In Germanic where Old English infinitive cēosan 'to choose' has a past participle coren, and wæs alternates with wǣre/wǣren 'were'. This change involves voicing and loss of fricative closure; it takes place intervocalically.

英語史においても,また現代英語の語彙を考える上でも,古英語やラテン語での rhotacism の効果を認識しておくことは重要である.引用にも was/were にとどまらず,us/our, lose/lorn, raise/rear, そして究極的には is/are の関係も,rhotacism の仕業である.

ラテン借用語からは,引用にみえる opus/opera, corpus/corpora の単数形・複数形の例のほか,corpus/corporal, Venus/venereal, virus/viral のような名詞・形容詞の関係にも rhotacism の効果がみてとれる.

rhotacism の理解をさらに深めるには,次の記事などを参照.

・ 「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1])

・ 「#393. Venus は欲望の権化」 ([2010-05-25-1])

・ 「#3192. 西,北,東ゲルマン語群の間にみられる音韻・形態・統語上の主要な差違」 ([2018-01-22-1])

・ 「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1])

・ Bybee, Joan. Language Change. Cambridge: CUP, 2015.

2022-03-11 Fri

■ #4701. スペリング <ae> に対応する音価 [spelling][ligature][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][greek][latin][loan_word][gvs][combining_form][mond]

現代英語で <ae> というスペリングは稀である.この2文字を組み合わせて1文字とした合字 (ligature) である <æ> に至っては,(発音記号を除けば)ますます稀だ.稀どころか,通常はお目にかからないだろう.近代の印刷では encyclopædia や mediæval などのスペリングが普通にみられたが,現在では合字ではなく2文字に分けて encyclopaedia や mediaeval と綴られるようになり,アメリカ式ではそもそも <ae> すら用いずに <e> で済ませて encyclopedia や medieval のスペリングが一般的である.

古英語以来,<æ> や <ae> のスペリングは盛衰を繰り返してきた.古英語では <æ> はアルファベットを構成する正規の文字であり,ごく普通に用いられた.ところが,12--13世紀には衰退し,対応する母音は単純に <a> で綴られるようになった(cf. 「#3998. なぜ apple の a は普通の「ア」ではなく「エァ」に近い発音なのですか?」 ([2020-04-07-1])).

ところが,ギリシア語やラテン語から借用語が大量に流入した16世紀に,それらの古典語に含まれていた ai や ae が英語においては <æ> の文字で取り込まれることになり,リバイバルを果たした.しかし,上記のように近現代にかけて合字 <æ> は2文字の <ae> で綴りなおされることになり,さらに <e> に簡略化されることも多くなり,現在に至る.現在では <ae> も <æ> も日の目を見ないスペリングに成り果てている (Upward and Davidson 179--80) .

稀に <ae> のスペリングを保持しているものは,ほぼすべてギリシア語 <ai> を含んだ借用語,あるいはそれがラテン語を経由して <ae> と変化したものに由来するといってよい.英語では古くは原則として <ae> ≡ /eː/ の対応関係があったが,大母音推移 (gvs) を経て,今では <ae> ≡ /iː/ の対応関係が一般的である.Carney (283) より,いくつか単語例を示そう.

・ in §Greek words --- aegis, aeon, aesthetic, anaemia, anaesthetist, archaeology, encyclopaedia, leukaemia, paean, etc.;

・ in classical names --- Aegean, Aeneas, Aesop, Athenaeum, Caesar, Judaea, Bacchae, Mycenae, Thermopylae;

・ the Latin feminine plural in scientific terms --- alumnae, aortae, lacunae,, lamellae, ulnae, etc.

ところが,<ae> に <r> が後続する場合に関しては独自の事情があり,現在 <aer> ≡ /ɛə(r)/ が成立している.aeration, aerial, aerobic, aerodrome, aeronaut, aerosol, anaerobic などである.ほぼすべてがギリシア語に由来し,近代の借用語・造語として連結形 (combining_form) aero- を含んでいある (Carney 282) .語源的にも意味的にも air /ɛə(r)/ と関連するため, 互いの発音が結びつけられただろうことは容易に想像できる.ちなみに「飛行機」を意味する airplane について,イギリス英語では aeroplane の語形・綴字が根強い.

なお本記事は,先日「Mond」に寄せられた aerobics などの接頭辞 aero- を,「エアロ」と発音するのはなぜでしょうか?という問いに焚きつけられて執筆した.そちらへの回答もどうぞ.

・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.

・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2022-03-09 Wed

■ #4699. 英語のスペリング史と言語接触 [spelling][orthography][contact][loan_word][old_norse][latin][french][dutch][greek][lexicology][historiography]

英語が各時代に接触してきた言語との関係を通じて英語の語彙史を描くことは,英語史のスタンダードの1つである.本ブログでも「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]),「#2615. 英語語彙の世界性」 ([2016-06-24-1]),「#2966. 英語語彙の世界性 (2)」 ([2017-06-10-1]),「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1]),「#4130. 英語語彙の多様化と拡大の歴史を視覚化した "The OED in two minutes"」 ([2020-08-17-1]) などで繰り返し紹介してきた.

これとおよそ連動はするのだが独立した試みとして,英語が各時代に接触してきた言語との関係を通じて英語のスペリング史を描くこともできる.そして,この試みは必ずしもスタンダードではなく,英語史のなかでの扱いは小さかったといってよい.

英語のスペリング史と言語接触 について Horobin (113) が次のように述べている.

English spelling is a concoction of written forms drawn from a variety of languages through processes of inheritance and borrowing. At every period in its history, the English lexicon contains words inherited from earlier stages, as well as new words introduced from foreign languages. But this distinction should not be applied too straightforwardly, since inherited words have frequently been subjected to changes in their spelling over time. Similarly, while words drawn from foreign language may preserve their native spellings intact, they frequently undergo changes in order to accommodate to native English spelling patterns.

語彙史とスペリング史は,しばしば連動するが,原則とした独立した歴史である,という捉え方だ.これはとても正しい見方だと思う.Horobin は同論考のなかで,英語史の各時代ごとにスペリングに影響を及ぼした言語・方言について次のような見取り図を示している.論考のセクション・タイトルを抜き出す形でまとめてみよう.

[ Old English (650--1066) ]

・ Germanic

・ Old Norse

[ Middle English (1066--1500) ]

・ English dialects beyond London

・ French

・ Dutch

[ Early Modern English (1500--1800) ]

・ Latin

・ Greek

・ Celtic

・ Native American languages

[ Modern English ]

・ Continued developments

スペリング史の見取り図としておもしろい.語彙史とおよそ連動していながらも,やはり視点が若干異なっているのだ.このような英語史の見方は実に新鮮だなと思った次第.

・ Horobin, Simon. "The Etymological Inputs into English Spelling." The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. London: Routledge, 2016. 113--24.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2022-02-12 Sat

■ #4674. 「初期近代英語期における語彙拡充の試み」 [slide][contrastive_linguistics][lexicology][borrowing][loan_word][emode][renaissance][inkhorn_term][latin][japanese_history][contrastive_language_history]

3週間前のことですが,1月22日(土)に,ひと・ことばフォーラムのシンポジウム「言語史と言語的コンプレックス ー 「対照言語史」の視点から」の一環として「初期近代英語期における語彙拡充の試み」をお話しする機会をいただきました.Zoom によるオンライン発表でしたが,その後のディスカッションを含め,たいへん勉強になる時間でした.主催者の方々をはじめ,シンポジウムの他の登壇者や出席者参加者の皆様に感謝申し上げます.ありがとうございました.

私の発表は,すでに様々な機会に公表してきたことの組み替えにすぎませんでしたが,今回はシンポジウムの題に含まれる「対照言語史」 (contrastive_linguistics) を意識して,とりわけ日本語史における語彙拡充の歴史との比較対照を意識しながら情報を整理しました.

当日利用したスライドを公開します.スライドからは本ブログ記事へのリンクも多く張られていますので,合わせてご参照ください.

1. ひと・ことばフォーラム言語史と言語的コンプレックス ー 「対照言語史」の視点から初期近代英語期における語彙拡充の試み

2. 初期近代英語期における語彙拡充の試み

3. 目次

4. 1. はじめに --- 16世紀イングランド社会の変化

5. 2. 統合失調症の英語 --- ラテン語への依存とラテン語からの独立

6. 英語が抱えていた3つの悩み

7. 3. 独立を目指して

8. 4. 依存症の深まり (1) --- 語源的綴字

9. 5. 依存症の深まり (2) --- 語彙拡充

10. オープン借用,むっつり借用,○製△語

11. 6.「インク壺語」の大量借用

12. 7. 大量借用への反応

13. 8. インク壺語,チンプン漢語,カタカナ語の対照言語史

14. 9. まとめ

15. 語彙拡充を巡る独・日・英の対照言語史

16. 参考文献

2021-11-07 Sun

■ #4577. 英語と古ノルド語,ローマンケルト語とフランク語 [old_norse][french][latin][celtic][frankish][contact][hfl]

英語史では,ヴァイキング時代(8世紀半ばから11世紀まで)における英語と古ノルド語 (old_norse) の濃密な言語接触 (contact) がしばしば話題となる.本ブログでも関連する多くの記事を書いてきたが,そこで前提としてきたのは両言語(話者)がおよそ対等の関係にあったということだ.

2言語の関わる言語接触の多くのケースでは,社会言語学的な上下の区別が明確である.アングロサクソンのブリテン島侵略時の英語とケルト語の言語接触では,英語が上位 (superstratum) でケルト語が下位 (substratum) だった.また,ノルマン征服以後の英語とフランス語の言語接触では,英語が下位 (substratum) でフランス語が上位 (superstratum) だった.

しかし,社会言語学的な上下が明確ではなく,2つの言語が横並び (adstratum) となるケースもある.上記の英語と古ノルド語の言語接触は,その典型例として挙げられることが多い.

このような例をもう1つ挙げるとすると,ローマンケルト語とフランク語の言語接触が候補となる.一見すると支配者たちの母語であるフランク語が上位で,被支配者たちの母語であるローマンケルト語が下位という社会言語学的な関係が成立していただろうと考えられるかもしれないが,Millar (4--5) によると横並びと考えるのが最も適切だという.

In post-Roman Gaul, for instance, the relationship between the military dominant Franks and the Romano-Celtic population whom they ruled was not one of a genuinely superstratal versus substratal type. Instead, the relationship between the two groupings are best described as adstratal. While the military power of the Franks was considerable, their administration for Roman tradition and lifestyle was perpetually present; they were often bilingual. By the same token, the Gallo-Roman elite appear to have been happy to take on aspects of Frankish culture --- in particularly, names --- from an early period. No doubt they were more than aware of the centre towards which power, influence and capital of various sorts was now flowing. The Frankish influence upon the ancestor of modern French are visible, therefore, but they tend to be concentrated in particular semantic fields, such as the technology and practice of warfare and fortification, where the Franks' primary expertise and power base lay. A good example of this is Modern French maréchal 'supreme war leader', but originally 'leader of the cavalry', borrowed early on from Frankish.

英語史とフランス語史に関わる "adstratal relationship" を示す2例として銘記しておきたい.

・ Millar, Robert McColl. Contact: The Interaction of Closely Related Linguistic Varieties and the History of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2016.

2021-11-04 Thu

■ #4574. ELF の2つの特徴 --- 歴史上の他のリンガ・フランカと比較して [elf][lingua_franca][history][latin]

英語は現代世界で最も有力なリンガ・フランカ (lingua_franca) であり,ELF (= English as a Lingua Franca; cf. elf) と呼ばれている.人類史上,その時代その時代で「世界」として捉えられていた領域において,異なる言語を母語話者とする人々の間で共通語として用いられてきた有力なリンガ・フランカが存在してきた.例えば,サンスクリット語,ギリシア語,ラテン語,アラビア語,ポルトガル語,フランス語,中国語などはいずれも各自の世界のなかでリンガ・フランカとして機能してきた歴史をもつ.

21世紀の現代世界において(これは正真正銘の地球規模の「世界」である)においては,英語がリンガ・フランカの役割を担っているわけだが,歴代のリンガ・フランカと比べて異なる点はあるのだろうか.ELF の際だった特徴は何なのだろうか.Jenkins (549) は,(1) 規模の大きさと,(2) 大多数の英語話者が外国語としての英語の話者,換言すれば Kachru のいう "expanding circle" に属する人々であるという2点を挙げている (cf. 「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1])) .

ENGLISH as a Lingua Franca (henceforth ELF) has much in common with other lingua francas (contact language used by people who do not share a first language) that have existed over many centuries. Languages such as Sanskrit, Greek, Latin, Arabic and Portuguese among others have all, at various times, served lingua franca functions, while English itself has been a lingua franca since the late 16th century, when the countries of the outer circle . . . were first colonised by the British. ELF differs from all the previous lingua francas, however, in terms of its scale. Because English has become so closely bound up with the phenomenon of globalization . . . , it is spoken by larger numbers of people across a far wider range of countries than is true of any other lingua franca past or present, including earlier manifestations of English. And the majority of these people, perhaps as many as two billion . . . , come from the countries of the expanding circle . . . . These are countries, particularly in mainland Europe, East Asia, and, to a lesser extent, Latin America, where English is neither a mother tongue nor a postcolonial language. So although ELF is used as a contact language both across and within all three of Kachru's circles, inner, outer, and expanding, it is above all an expanding circle phenomenon . . . .

考えてみれば2つとも自明の特徴のように思われるが,自明な点こそ忘れずに押さえておく必要がある.ELF の歴史上の意義は,史上最多の人口が関わっているということ,そして何よりも "expanding circle phenomenon" であるということだ.

リンガ・フランカという用語それ自体については,「#1086. lingua franca (1)」 ([2012-04-17-1]),「#1087. lingua franca (2)」 ([2012-04-18-1]),「#1088. lingua franca (3)」 ([2012-04-19-1]) を参照.

また,リンガ・フランカとして英語としばしば比較されるラテン語については,「#4504. ラテン語の来し方と英語の行く末」 ([2021-08-26-1]),「#4505. 「世界語」としてのラテン語と英語とで,何が同じで何が異なるか?」 ([2021-08-27-1]) を参照.

・ Jenkins, Jennifer. "English as a Lingua Franca in the Expanding Circle." Chapter 27 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 549--66.

2021-08-27 Fri

■ #4505. 「世界語」としてのラテン語と英語とで,何が同じで何が異なるか? [future_of_english][latin][lingua_franca][history][world_englishes][diglossia]

昨日の記事「#4504. ラテン語の来し方と英語の行く末」 ([2021-08-26-1]) に引き続き,「世界語」としての両者がたどってきた歴史を比べることにより英語の未来を占うことができるだろうか,という問題について.

ラテン語と英語をめぐる歴史社会言語学的な状況について,共通点と相違点を思いつくままにブレストしてみた.

[ 共通点 ]

・ 話し言葉としては様々な(しばしば互いに通じない)言語変種へ分裂したが,書き言葉としては1つの標準的変種におよそ収束している

・ 潜在的に非標準変種も norm-producing の役割を果たし得る(近代国家においてロマンス諸語は各々規範をもつに至ったし,同じく各国家の「○○英語」が規範的となりつつある状況がある)

・ ラテン語は多言語のひしめくヨーロッパにあってリンガ・フランカとして機能した.英語も他言語のひしめく世界にあってリンガ・フランカとして機能している.

[ 相違点 ]

・ ラテン語は死語であり変化し得ないが,英語は現役の言語であり変化し続ける

・ ラテン語の規範は不変的・固定的だが,英語の規範は可変的・流動的

・ ラテン語は書き言葉と話し言葉の隔たりが大きく,前者を日常的に用いる人はいない(ダイグロシア的).しかし,英語については,標準英語話者に関する限りではあるが,書き言葉と話し言葉の隔たりは比較的小さく,前者に近い変種を日常的に用いる人もいる(非ダイグロシア的)

・ ラテン語は地理的にヨーロッパのみに閉じていたが,英語は世界を覆っている

・ ラテン語には中世以降母語話者がいなかったが,英語には母語話者がいる

・ ラテン語は学術・宗教を中心とした限られた(文化的程度の高い)分野において主として書き言葉として用いられたが,英語は分野においても媒体においても広く用いられる

・ ラテン語の規範を定めたのは使用者人口の一部である社会的に高い階層の人々.英語の規範を定めたのも,18世紀を参照する限り,使用者人口の一部である社会的に高い階層の人々であり,その点では似ているといえるが,21世紀の英語の規範を作っている主体はおそらくかつてと異なるのではないか.一般の英語使用者が集団的に規範制定に関与しているのでは?

時代も状況も異なるので,当然のことながら相違点はもっと挙げることができる.例えば,関わってくる話者人口などを比較すれば,2桁も3桁も異なるだろう.一方,共通項をくくり出すには高度に抽象的な思考が必要で,そう簡単にはアイディアが浮かばない.皆さん,いかがでしょうか.

英語の未来を考える上で,英語史はさほど役に立たないと思っています.しかし,人間の言語の未来を考える上で,英語史は役に立つだろうと思って日々英語史の研究を続けています.

2021-08-26 Thu

■ #4504. ラテン語の来し方と英語の行く末 [future_of_english][latin][lingua_franca][history][world_englishes]

かつてヨーロッパではリンガ・フランカ (lingua_franca) としてラテン語が長らく栄華を誇ったが,やがて各地で様々なロマンス諸語へ分裂していき,近代期中に衰退するに至った.この歴史上の事実は,英語の未来を考える上で必ず参照されるポイントである.英語は現代世界でリンガ・フランカの役割を担うに至ったが,一方で諸英語変種 (World Englishes) へと分裂しているのも事実もあり,将来求心力を維持できるのだろうか,と議論される.ある論者はラテン語と同じ足跡をたどることは間違いないという予想を立て,別の論者はラテン語と英語では歴史的状況が異なり単純には比較できないとみる.

両言語の比較に基づいた議論をする場合,当然ながら,歴史的事実を正確につかんでおくことが重要である.しかし,とりわけラテン語に関して,大きな誤解が広まっているのではないか.ラテン語がロマンス諸語へ分裂したと表現する場合,前提とされているのは,ラテン語がそれ以前には一枚岩だったということである.ところが,話し言葉に関する限り,ラテン語はロマンス諸語へ分裂する以前から各地で地方方言が用いられていたのであり,ある意味では「ロマンス諸語への分裂」は常に起こっていたことになる.ラテン語が一枚岩であるというのは,あくまで書き言葉に関する言説なのである.McArthur (9--10) は,"The Latin fallacy" という1節でこの誤解に対して注意を促している.

Between a thousand and two thousand years ago the language of the Romans was certainly central in the development of the entities we now call 'the Romance languages'. In some important sense, Latin drifted among the Lusitani into 'Portuguese', among the Dacians into 'Romanian', among the Gauls and Franks into 'French', and so on. It is certainly seductive, therefore, to wonder whether American English might become simply 'American', and be, as Burchfield has suggested, an entirely distinct language in a century's time from British English.

There is only one problem. The language used as a communicative bond among the citizens of the Roman Empire was not the Latin recorded in the scrolls and codices of the time. The masses used 'popular' (or 'vulgar') Latin, and were apparently extremely diverse in their use of it, intermingled with a wide range of other vernaculars. The Romance languages derive, not from the gracious tongue of such literati as Cicero and Virgil, but from the multifarious usages of a population most of whom were illiterati.

'Classical' Latin had quite a different history from the people's Latin. It did not break up at all, but as a language standardized by manuscript evolved in a fairly stately fashion into the ecclesiastical and technical medium of the Middle Ages, sometimes known as 'Neo-Latin'. As Walter Ong has pointed out in Orality and Literacy (1982), this 'Learned Latin' survived as a monolith through sheer necessity, because Europe was 'a morass of hundreds of languages and dialects, most of them never written to this day'. Learned Latin derived its power and authority from not being an ordinary language. 'Devoid of baby talk' and 'a first language to none of its users', it was 'pronounced across Europe in often mutually unintelligible ways but always written the same way' (my italics).

The Latin analogy as a basis for predicting one possible future for English is not therefore very useful, if the assumption is that once upon a time Latin was a mighty monolith that cracked because people did not take proper care of it. That is fallacious. Interestingly enough, however, a Latin analogy might serve us quite well if we develop the idea of a people's Latin that was never at any time particularly homogeneous, together with a text-bound learned Latin that became and remained something of a monolith because European society needed it that way.

引用の最後にもある通り,この「ラテン語に関する誤謬」に陥らないように注意した上で,改めてラテン語の来し方と英語の行く末を比較してみるとき,両言語を取り巻く歴史社会言語学的状況にはやはり共通点があるように思われる.英語の未来を予想しようとする際の不確定要素の1つは,世界がリンガ・フランカとしての英語をどれくらい求めているかである.その欲求が強く存在している限り,少なくとも書き言葉においては,ラテン語がそうだったように,共通語的な役割を維持していくのではないか.

・ McArthur, Tom. "The English Languages?" English Today 11 (1987): 9--11.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow