2025-03-30 Sun

■ #5816. ヴォイニッチ写本に関する有用なウェブサイト [link][voynich]

昨日の記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) で紹介したヴォイニッチ写本について,同書の巻末にかけて「謎に立ち向かいたい方のために:有用な情報源の紹介」と題する1節がある.そこで挙げられている主要なウェブサイトのリンクを挙げておきたい.

・ Cipher manuscript --- Yale University Library: 所蔵館 Yale 大学 Beinecke 図書館よりヴォイニッチ写本の全ページの画像を閲覧できる.

・ The Voynich Manuscript: 著名なヴォイニッチ写本研究者 René Zandbergen 氏のウェブサイト.主要な翻字データへのリンクもあり.

・ International Conference on the Voynich Manuscript 2022: 2022年にマルタ大学で開催された国際会議の論文集を読むことができる.

・ The Most Mysterious Manuscript in the World: 日本のヴォイニッチ写本研究者である高橋健氏のサイト.日本語で読むことができる.

また,著者の1人,安形麻理氏が,3月15日に『三田評論 ONLINE』にて本書に関する執筆ノートを寄稿されている.

・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.

2025-03-26 Wed

■ #5812. 516通り目の through を「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました [through][ormulum][spelling][voicy][heldio][helwa][youtube][yurugengogakuradio][inohota][link][notice][inoueippei]

3月23日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されました.「#321. 中世の through の綴りは515通りと思っていたが」です.おかげさまでご好評いただいています(目下,視聴回数が5000に届きそうです).

through の探究に関するこれまでの経緯は,「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) の記事に,過去の関連コンテンツへのリンク集を作っていますので,そちらからご覧ください.

through の異綴字をめぐる探究がながらく515通り停滞していたところ,久しぶりに新しい516通り目が見つかったということで,研究者の奇矯な生態(?)を眺めるかのようにおもしろがっていただいているのかと想像しますが,当人はいたって真面目です.関心のある方は多くはないかと思いますが,この発見の意義について heldio 有料配信「「516通りの through」の教訓とは?」で語っていますので,よろしければ.

2025-03-23 Sun

■ #5809. 朝カルシリーズ講座の第12回「勘違いから生まれた英単語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][metanalysis][folk_etymology][ghost_word][link]

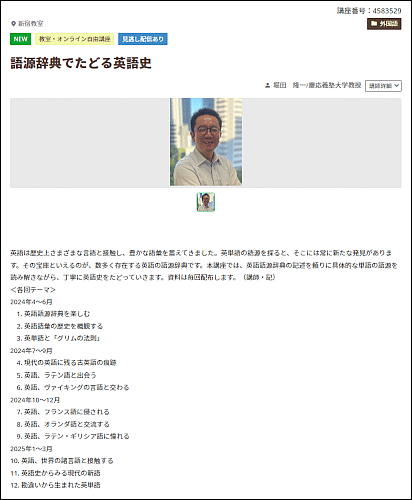

3月15日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の最終回となる第12回が開講されました.今回は「勘違いから生まれた英単語」と題して,「事故」によって生じた単語の具体例を挙げ,いつものように『英語語源辞典』やその他の資料を通じて,語源とは何か,単語とは何かという究極の問いに迫りました.

この第12回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第12回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内」 ([2025-03-13-1])

・ heldio 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」

・ heldio 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

さて,今年度のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」はこれにて終了です.1年間にわたりご参加いただいた方々には,御礼申し上げます.来年度も月に一度のペースで英語史に関連する講座を続けていきますが,今年度のテーマの流れを汲みながらも,特定の単語に注目しつつ,英語史を描いていく予定です.シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.4月からの春期クール3回分については,題目と日程が次のように決定しています.朝カルの公式HPより詳細をご確認し,ぜひお申し込みください.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

来年度も朝カル英語史講座,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-03-13 Thu

■ #5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][analogy][metanalysis][folk_etymology][voicy][heldio]

・ 日時:3月15日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度月に一度のペースで,『英語語源辞典』(研究社)を参照しつつ英語語彙史をたどる朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を続けてきました.明後日3月15日(土)に開講される第12回は,シリーズ最終回となります.前回までに英語語彙史はおおよそ描ききったので,最終回は遊び心満載の「勘違いから生まれた英単語」で締めたいと思います.

他の言語も同様ですが,英語には本来なかった語,あり得なかった語が,勘違いを含む何らかの「事故」により,存在し始めるということがあります.単に語源不詳というわけではなく,広い意味でのエラーにより生じてしまった語,といえばよいでしょうか.既存の語からの類推 (analogy) によって生まれた語,解釈語源あるいは民間語源 (folk_etymology) に基づく語,幽霊語 (ghost_word) など「事故」のタイプは様々ですが,このように不規則な出自をもつ単語たちも,英語語彙に独特な貢献をなしてきたのです.今回の講座では,いつものように『英語語源辞典』やその他の辞書を参照しつつ,変わり者の単語たちと戯れたいと思います.

過去11回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので辞典がなくとも受講には問題ありません).

今度のシリーズ最終回については,heldio でも「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」でもご案内しています.ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-03-12 Wed

■ #5798. 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の Video Podcast 版を開始しました [voicy][heldio][video_podcast][spotify][radio_broadcast][academic_conference][helkatsu][heltalk][link][ewlr]

Voicy でお届けしている「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の Video Podcast 版を開始しました.音声配信プラットフォーム Spotify より,同名の Podcast チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」として視聴できます.

冒頭の動画は,今朝公開した heldio 最新回「#1382. 英語史研究会のご案内 --- 4月12日(土)に京都大学にて開催」です(20分11秒).基本的にはラジオ収録風景を撮影しただけですので(暗めの部屋ですみません),内容は耳でお聴きいただければ十分なのですが,Video Podcast が流行ってきているということで試してみた次第です.この Video Podcast 版 heldio は,必ずしも毎日更新していけるかどうかは分かりませんが,「英語史をお茶の間に」広げるべく,適宜活用していきたいと思います.ぜひフォローのほど,よろしくお願いいたします.なお,耳だけで十分という方は,これまで通りに Voicy にてこちらよりお聴きいただければ.

Spotify では,姉妹 Podcast チャンネルとして「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」も毎日配信しています.heltalk では,heldio の過去回の再放送,「hel活単語リレー」 (ewlr),その他のカジュアルな英語史小ネタを配信しており,heldio よりも更新頻度が高いです.いつでも英語史に触れていたいという方は,こちらもフォローしていただければ.以下は,昨日公開した「hel活単語リレー: rickshaw, Shaw, alphabet」です(9分29秒).

2025-03-11 Tue

■ #5797. 言語年代学は後世の言語学に何を残したか? --- いのほた最新回 [glottochronology][history_of_linguistics][statistics][inohota][youtube][voicy][heldio][helwa][linguistics][link]

YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されています.お題は「#317. 言語年代学は後世の言語学に何を残したか?」です.

本ブログでも言語年代学 (glottochronology) について様々な記事を書いてきました.いくつかピックアップしてみます.

・ 「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1])

・ 「#1729. glottochronology 再訪」 ([2014-01-20-1])

・ 「#2659. glottochronology と lexicostatistics」 ([2016-08-07-1])

・ 「#2660. glottochronology と基本語彙」 ([2016-08-08-1])

・ 「#4685. Campbell による glottochronology 批判」 ([2022-02-23-1])

音声配信 heldio/helwa でも,以下の回で言語年代学についてお話ししています.

・ helwa 「【英語史の輪 #91】否定された「言語年代学」」 (2024/02/08)

・ heldio 「#1339. 言語年代学 --- 言語学史の一幕」 (2025/01/28)

・ heldio 「#1340. 言語年代学への批判から学べること」 (2025/01/29)

この言語学の分野は,今では言語学史の一コマとして見られることが多いですが,アイディア自体は斬新だったと私は考えています.批判の多い学説でしたが,その鋭い批判のなかから数々のインスピレーションが飛び出し,言語学の一角に若い種が蒔かれたのでした.印欧語比較言語学が新たな刺激を獲得し,語彙統計学 (lexicostatistics) が発展し,基本語彙とは何かという問いが生じ,意味素に関する議論も見直されました.批判される学説にも中長期的にはポジティヴな意義があることを教えてくれる好例です.

歴史的な学説の掘り起こし,ポジティヴな再解釈,現代的応用は,有益な試みですね.

2025-03-03 Mon

■ #5789. ウェブ月刊誌 Helvillian の3月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][word_play][radio_broadcast][link]

本ブログをお読みの英語史ファンの皆さん,お待たせしました.昨日2月28日(金)に『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の最新号となる2025年3月号(第5号)がウェブ公開されました.今号も英語史の魅力が詰まった充実の内容となっています.

この月刊ウェブマガジンは,helwa のリスナーからなる有志ヘルメイトによる制作で,毎月28日に,直近1ヶ月のヘルメイトによる様々な英語史活動「hel活」(helkatsu) を,note 上でリンクを張りつつ紹介していこうという,hel活応援企画です.ぜひウェブマガジンの基地となっているこちらの note アカウントをフォローしていただければと思います.あわせて本ブログの helvillian の記事群もお読みいただければ.

今号の「表紙のことば」を飾るのは,コアリスナー Lilimi さんによる記事と写真です.センス溢れる表紙デザインは,私も毎号楽しみにしています.

今号の目玉は何といっても「音声配信」特集です.この1ヶ月で多くのヘルメイトが stand.fm(スタエフ)を通じて音声によるhel活を始めています.それぞれ個性的なチャンネルとなっており,英語史の魅力を伝えています.heldio のパーソナリティを務めている私としては,hel活の音声配信仲間が増えていることを心強く感じています.特に盛り上がっているシリーズが「hel活単語リレー」 (ewlr) です.この英語史遊びについては,本ブログの記事「#5781. 「hel活単語リレー」が順調に続いています」 ([2025-02-23-1]) もご覧ください.

ほかにも新しいタイプのhel活が登場しています.こじこじ先生による YouTube 動画「AIが作ったオリジナル架空アニメ『不規則動詞戦争 - LEGACY NEVER FADES』OP」です.不規則動詞という英語学習者の悩みの種を題材にした架空アニメのオープニングという設定です.いやはや,このようなhel活が誕生してしまうとは!

音声・動画配信が注目を集める一方で,従来の note 記事などのテキストコンテンツも堅調です.英語語源辞典通読ノート,教室日誌,コメント大賞,英語史クイズなど,定番の連載も継続しています.

編集委員による雑感的記事も見どころです.「helwa のあゆみ/活動報告」と「Helvillian 編集後記」は編集委員による雑感・雑談的記事ですが,私も毎回楽しみにしているコーナーです.コミュニティの動向や裏話なども含まれています.

月刊 Helvillian 第5号を通じて,様々な形で展開されるhel活の世界をお楽しみください.最新3月号の紹介は,heldio でも「#1371. Helvillian 3月号が公開!」で配信しているので,そちらもお聴きいただければ.

2025-02-28 Fri

■ #5786. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- いのほた YouTube 版 [youtube][inohota][voicy][heldio][personal_pronoun][sobokunagimon][link][notice]

2月23日(日)に配信された YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の回が,思いのほか多く視聴されています(本記事執筆時点で5,400回超え).「#313. 三人称代名詞の狭くて奥深い世界 --- get'em は get them の th が落ちたのではない!」です.英語の3人称代名詞の形態をめぐる,17分弱のトークとなっています.ぜひご覧ください.

今回の動画における3人称代名詞への注目点は複数ありますが,第1に「なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」という英語に関する素朴な疑問が取り上げられました.これについては,hellog その他でも取り上げてきましたので,そちらもご参照ください.

・ 「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1])

・ 「#4121. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-08-08-1])

次に,古英語の3人称代名詞のすべての形態が h で始まっていた点についても触れました.ところが,後の歴史でいくつかの形態において h が脱落したり別の子音に置き換えられたりしたのでした.参考までに,関連する hellog 記事を挙げておきます.

・ 「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1])

・ 「#4004. 古英語の3人称代名詞の語頭の h」 ([2020-04-13-1])

3人称女性単数代名詞の方言形についても,動画で触れました.これについては以下の記事をどうぞ.

・ 「#793. she --- 現代イングランド方言における異形の分布」 ([2011-06-29-1])

最後に,動画タイトルにある get'em については,以下の記事をお読みください.

・ 「#2331. 後期中英語における3人称複数代名詞の段階的な th- 化」 ([2015-09-14-1])

・ 「#2337. 16世紀,hem, 'em 不在の謎 (1)」 ([2015-09-20-1])

・ 「#974. 3人称代名詞の主格形に作用した異化」 ([2011-12-27-1])

・ 「#975. 3人称代名詞の斜格形ではあまり作用しなかった異化」 ([2011-12-28-1])

英語史は英語に関する素朴な疑問に答えるのが得意です.しかし,英語史の枠内にとどまっていては解決できない問いも多くあります.英語史からさらに遡ってゲルマン語史や印欧語史にも目配りする必要が,しばしば生じます.この「拡大版英語史」が何よりも魅力的ですね.

今回の動画が人気回となったので,便乗して Voicy heldio でも一昨日「#1368. 3人称代名詞に関するもう1つのナゾ --- いのほた最新回がよく視聴されています」を配信しました.こちらも合わせてお聴きいただければ.

2025-02-23 Sun

■ #5781. 「hel活単語リレー」が順調に続いています [word_play][radio_broadcast][helmate][helkatsu][ewlr][heltalk][link]

「#5757. 「hel活単語リレー」(仮題)」 ([2025-01-30-1]),「#5770. 「hel活単語リレー」の現時点での経路」 ([2025-02-12-1]) で紹介した stand.fm(スタエフ)での遊び「hel活単語リレー」 (English Word-Lore Relay, or ewlr) のバトンが順調に渡っています.リレーの経路が分岐したり合流したりと激しくなってきて,必ずしもうまく図に表わし切れていないのですが,各ノードにリンクを張っておくだけでも便利かと思い,再度作図してみました.

目下「hel活単語リレー」に参加・応援してくださっているヘルメイト9名を紹介します(9名は上の図の各ノードで色分けされています).

・ ari さんによる「ari ラジ」

・ umisio さんによる「しおやのめ」

・ 川上さんによる「川上チャンネル」

・ Grace さんによる「ただいま~ことばとともに~」

・ 堀田隆一による「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」

・ みーさんによる「みーチャンネル」

・ mozhi gengo さんによる「கதை மொழி 〜かたいもじ〜」

・ り~みんさんによる「り~みんチャンネル」

・ Lilimi さんによる「りりみの音」

他のヘルメイトさんも,ぜひリレーチームに加わりませんか?

2025-02-16 Sun

■ #5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][pde][word_formation][morphology][neologism][borrowing][loan_word][shortening][link]

2月8日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回が開講されました.今回は「英語史からみる現代の新語」と題して,様々な新語導入法を導入しつつ,具体的な現代の新語を紹介しました.また,歴史的な観点から現代英語の新語導入の特殊性に触れました.

現代の新語導入は他言語からの借用 (borrowing) にさほど依存しないという点で,英語史上特異な様相を呈します.一方,現代英語は,短縮 (shortening) という新しい語形成の型を獲得し,それへの依存度を高めてきました.直近100年ほどで,新語導入のトレンドが変わってきたと考えられます.21世紀の英語語彙は,どのように展開していくのでしょうか.

今回の講座は,対面で参加された方がいつも以上に多く,オンラインで参加された方からも質問をいただくなど,活発でインスピレーションに富む回となりました.感謝いたします.第11回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第11回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内」 ([2025-02-06-1])

・ heldio 「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」 (2025/02/03)

・ heldio 「#1349. 語根創成 --- ゼロから作る完全に任意の新語をめぐって」 (2025/02/07)

・ heldio 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (2025/02/08)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

次回の朝カル講座は.3月15日(土)17:30--19:00に開講予定です.シリーズの最終回となる第12回で,「勘違いから生まれた英単語」と題して,オモシロ語源をもつ英単語を取り上げつつ,英語語彙史を総括する予定です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-12 Wed

■ #5770. 「hel活単語リレー」の現時点での経路 [word_play][radio_broadcast][helmate][helkatsu][ewlr][heltalk][link]

「#5757. 「hel活単語リレー」(仮題)」 ([2025-01-30-1]) で紹介した stand.fm(スタエフ)での遊び「hel活単語リレー」 (English Word-Lore Relay) が,その後も順調に継続しています.ヘルメイトから参入者が増えてきて,賑やかになってきました.

これまでのリレーの流れを SVG で描いてみました.各ノードをクリックすると,対応するスタエフ配信回へ飛べるようになっています.

目下「hel活単語リレー」に参加・応援してくださっているヘルメイト9名を紹介します(9名は上の図の各ノードで色分けされています).

・ ari さんによる「ari ラジ」

・ umisio さんによる「しおやのめ」

・ 川上さんによる「川上チャンネル」

・ Grace さんによる「ただいま~ことばとともに~」

・ 堀田隆一による「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」

・ みーさんによる「みーチャンネル」

・ mozhi gengo さんによる「கதை மொழி 〜かたいもじ〜」

・ り~みんさんによる「り~みんチャンネル」

・ Lilimi さんによる「りりみの音」

こちらのリレー,ぜひ続けていきましょう!

2025-02-10 Mon

■ #5768. 2024年度に提出された卒業論文と修士論文の題目 [hel_education][sotsuron][shuron][khelf][seminar][link]

今年度,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミより13本の卒業論文と1本の修士論文が提出されました.以下,各々の題目を一覧します.私の英語史のゼミでどんなことが研究テーマとなるのかが伝わると思います.

[ 卒業論文 ]

・ The Shifts in Australian Accents: Tracing Changes Through Media Narratives

・ The Characteristics of the Suffix -ive: with Special Attention to Its Noun-Forming Function

・ De-pluralization of Data: A Synchronic and Diachronic Research on Latin-or-Greek Plurals in English

・ Productivity of Suffixes and Their Relationship with Hyphens: A Comparative Analysis across Genres

・ Complexity as a Motivating Factor behind the Choice of more or -er in Comparative Alternation

・ The Changes of Prepositional Verbs Born in the 20th Century: A Case Study of Adjust to, Aim for, Argue about, Complain about and Concentrate on

・ The Decline of "May" in American English: Simplification as a Driving Force

・ A Study on the Polysemy of "Fast" through a Diachronic Analysis

・ The Varying Patronymic Surnames in England: Focusing on Bare-form, s-Form, and son-Form

・ Changing Proverbs: Insights into the Use of English Proverbs

・ Analyzing the Stereotype of English Dialect: A Case Study of The TV Corpus, Interview

・ Relationship between Slang and Its Speaker

・ The Linguistic Community of Singapore: Changes in Public Perception of Singlish After the Launch of Speak Good English Movement in 2000

[ 修士論文 ]

・ The Diffusion of Etymological Spellings in Early Modern English: Reference to the Latin Prefix Ad- and Analogical Changes

今年度のゼミでも英語史・英語学に関する多様なテーマで研究がなされました.形態論,統語論,意味論,語用論,語法研究,名前学,社会言語学など,関心が多岐にわたっています.例年よりも文法研究が多めだったように思います.

過年度のゼミ卒業論文の題目についてはこちらの記事セットあるいは sotsuron をどうぞ.英語史分野のテーマ探しのヒントとなるかと思います.

ゼミ生はみな khelf (慶應英語史フォーラム)のメンバーです.khelf の英語史活動報告は以下で行なっていますので,ぜひ訪れてフォローなどしていただければ.

・ khelf 公式ホームページ

・ khelf 公式 X アカウント @khelf_keio

・ khelf 公式 Instagram アカウント @khelf_keio

2025-02-06 Thu

■ #5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][word_formation][compounding][derivation][shortening][loan_word][voicy][heldio]

・ 日時:2月8日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

明後日2月8日(土)の夕刻に開講される第11回は,「英語史からみる現代の新語」と題して,いよいよ現代英語,すなわち20--21世紀の英語の語彙に焦点を当てます.

現代英語は,新語の洪水とも言える語彙の爆発的増加の時代を迎えています.デジタル技術の発展や社会の急速な変化に伴い,新たな単語や表現が次々と誕生していますが,その背後には歴史的に一貫した語形成の型が存在します.接頭辞や接尾辞の追加による「派生」,複数の単語を組み合わせる「複合」,既存の単語の「短縮」,フレーズの頭文字を取る「頭字語」などです.

今回の講座では,英語史の各時代の傾向にも注意を払いながら,現代英語における新語導入の特徴を浮き彫りにしていきます.特に上述のような語形成の多様な方法に注目し,それらどのように現代社会の変化や文化的潮流を反映しているのかを探ります.これらの語形成のプロセスを理解することは,現代英語の語彙のダイナミズムを読み解く鍵となるはずです.いつものように『英語語源辞典』などを参照しながら進めていきます.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去10回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第11回については,Voicy heldio でも「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-02 Sun

■ #5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][contact][vocabulary][cosmopolitan_vocabulary][borrowing][loan_word][link]

1月25日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第10回が開講されました.今回は「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,主に近代英語期の多種多様な言語からの語彙借用に注目しました.

近代英語期,イギリスは他の列強に遅れながらも世界進出を果たしました.イギリス帝国の形成過程で,世界中の言語との接触により膨大な「世界的語彙」 (cosmopolitan_vocabulary) を獲得することになり,英語語彙は格段に豊かになりました.この語彙的発展を受けて,19世紀半ばのイギリス帝国全盛期に Oxford English Dictionary の編纂が開始されることになりました.

今回の講座でも,対面およびオンラインで多くの方々にご参加いただきました.ありがとうございます.第10回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習などにご活用ください.

今回のシリーズ第10回については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5743. 1月25日(土)の朝カルのシリーズ講座第10回「英語,世界の諸言語と接触する」のご案内」 ([2025-01-16-1])

・ heldio 「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」に向けて」 (2025/01/14)

・ heldio 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介 (2025/01/20)

・ heldio 「#1335. OED 編纂の背景にあった○○園 --- 明日の朝カル講座で取り上げます」 (2025/01/24)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

次回の朝カル講座は.6日後の2月8日(土)17:30--19:00に開講予定です.第11回「英語史からみる現代の新語」と題して,20--21世紀の新語形成の特徴を,英語史の観点から浮き彫りにします.現代の英語語彙は,歴史的に眺めると実に特別です.ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みいただけますと幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-29 Wed

■ #5756. Oxford Bibliographies の Linguistics の項目 [oxford_bibliographies][bibliography][linguistics][link]

閲覧は購読者限定となるが,Oxford Bibliographies の Linguistics の項に集積されている書誌がきわめて秀逸である.すでに以下の記事で触れてきた.

・ 「#4631. Oxford Bibliographies による意味・語用変化研究の概要」 ([2021-12-31-1])

・ 「#4634. Oxford Bibliographies による英語史研究の歴史」 ([2022-01-03-1])

・ 「#4742. Oxford Bibliographies による統語変化研究の概要」 ([2022-04-21-1])

・ 「#5124. Oxford Bibliographies による文法化研究の概要」 ([2023-05-08-1])

今回は Linguistics の項の配下の全書誌について,開閉できる一覧と,各書誌へのリンクを張っておきたい.研究・学習のお供にどうぞ.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-01-26 Sun

■ #5753. 直近半世紀間に英語に入った日本語 [oed][japanese][loan_word][notice][borrowing][lexicology][heldio][inohota][youtube][link]

OED より1975年以降に英語に入った日本語由来の単語を取り出してみた.ただし,厳密に日本語由来の単語のみならず,何らかの形で日本語を経由していたり日本語と関係をもったしている単語ということで,緩めの設定で拾い出したものも含めるので,あしからず. *

合計73語が収集された.まず,10年刻みで単語を挙げてみよう.

【1970年代(25語)】 Betamax, gaman, money politics, reiki, sashiko, shishito, tsutsumu, katsu, katsu curry, mechatronics, shosha, kanban, karaoke, tamari, tonkotsu, butoh, Ginsu, hamachi, Midori, shuriken, uncanny valley, washi, mokume gane, nikkeijin, omakase

【1980年代(22語)】 omotenashi, shojo, Pac-Man, okadaic, shonen, skin lady, softnomics, ankimo, bukkake, kaiju eiga, Kumon, anime, kaizen, tokkin, mecha, zaitech, izakaya, Nintendo, omurice, karoshi, manhwa, functional food

【1990年代(17語)】 hentai, chindogu, otaku, cosplay, santoku, fan service, mangaka, compensated dating, enjo kosai, bokeh, emoji, Tamagotchi, cosplayer, hikikomori, keitai, visual kei, Tabata

【2000年代(5語)】 Sudoku, hallyu, tokusatsu, amigurumi, kintsugi

【2010年代(4語)】 washi tape, chimaek, mukbang, isekai

年代ごとの傾向は必ずしも明確ではないが,技術や伝統文化から始まり,食文化,ポップカルチャー,サブカルチャー,ビジネス,ゲーム関連,インターネット関連へと流れていっているようにみえる.全体として広い領域をカバーしているが,とりわけ多いのは食文化関連で,10語ほどが関与している.

品詞としては,予想される通り,ほぼすべてが名詞だが,gaman 「我慢する」は動詞として,okadaic 「オカダ(酸)の」は形容詞として入ってきている(この酸が最初に単離された海綿動物クロイソカイメンの学名 Halichondria okadai に由来するという).使用頻度については最高頻度帯の5をつけているのは emoji のみだが,頻度帯3と2を合わせて52語を数え,それなりに英語語彙に定着しているともいえる.

日本語単語の英語への流入の現代におけるピークはいつかという問いについては,OED の採録に関する方針も関与してくるので一概には言えないが,今回の調査で得られた数値のみを判断材料とするならば,1970年代から1990年代にかけてといってよい.

関連する話題については,ぜひ以下のコンテンツもご参照ください.

・ hellog 「#5467. OED の3月アップデートで日本語からの借用語が23語加わった!」 (2024/04/15)

・ inohota 「OED(Oxford English Dictionary)の今年3月のアップデートのテーマは日本語由来の英語!」 (2024/05/26)

・ heldio 「#60. 英語に入った日本語たち」 (2021/07/31)

・ heldio 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介」 (2025/01/20)

2025-01-21 Tue

■ #5748. egg の英語史 [old_norse][me_dialect][caxton][heltube][heldio][youtube][inohota][kdee][hel_herald][hel_education][oed][link]

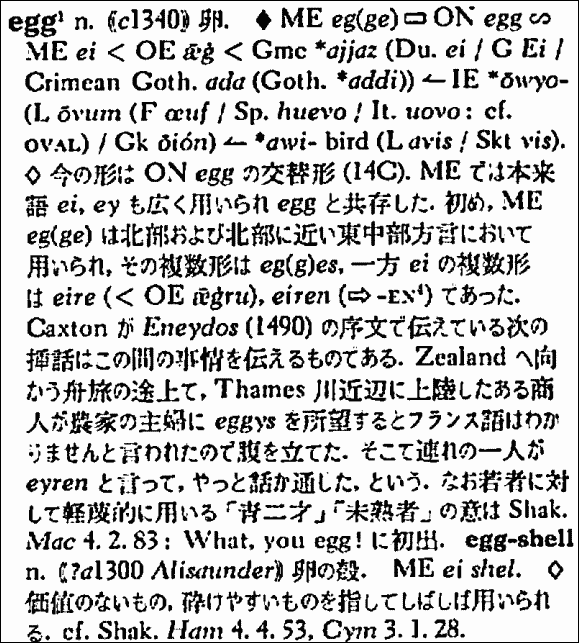

egg 「卵」について本ブログをはじめとする各種メディアで何度か取り上げてきた.概観を得るために,まず『英語語源辞典』の記述を確認しておこう(OED の egg, n.' も参照).

記述の通り,古英語では本来的な ǣġ が用いられていたが,後期中英語より古ノルド語 (old_norse) 由来の egg がイングランド北部・東中部に現われ,本来形を置き換えていったというプロセスを経ている.また,Caxton の Eneydos (1490) の序文における,旧形と新形の共存・競合に関する英語史上有名な逸話についても触れられている.

egg をめぐるこの2つの話題について,これまで少なからぬコンテンツを作ってきたので,リンクをまとめておこう(ここ数ヶ月間,heltube こと「YouTube: heltube --- 英語史チャンネル」へのアクセスが増えてきているので,そちらを最初に挙げている).

(1) 古ノルド語由来の egg

・ heltube 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2025/01/18)

・ heldio 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2021/11/29)

・ hellog 「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1])

・ hellog 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])

・ hellog 「#3982. 古ノルド語借用語の音韻的特徴」 ([2020-03-22-1])

・ hellog 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])

・ inohota 「え?それも外来語? 英語ネイティヴたちも(たぶん)知らない借用語たち」 (2022/07/08)

(2) 新旧形をめぐる Caxton の逸話

・ heltube 「heldio #183. 卵を巡るキャクストンの有名な逸話」 (2025/01/19)

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」 (2021/11/30)

・ hellog 「#337. #337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ hellog 「#4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です」 ([2022-07-19-1])

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-18 Sat

■ #5745. アルファベットの文字頻度 [corpus][link][alphabet][frequency][statistics][letter_frequency][bnc][morse_code]

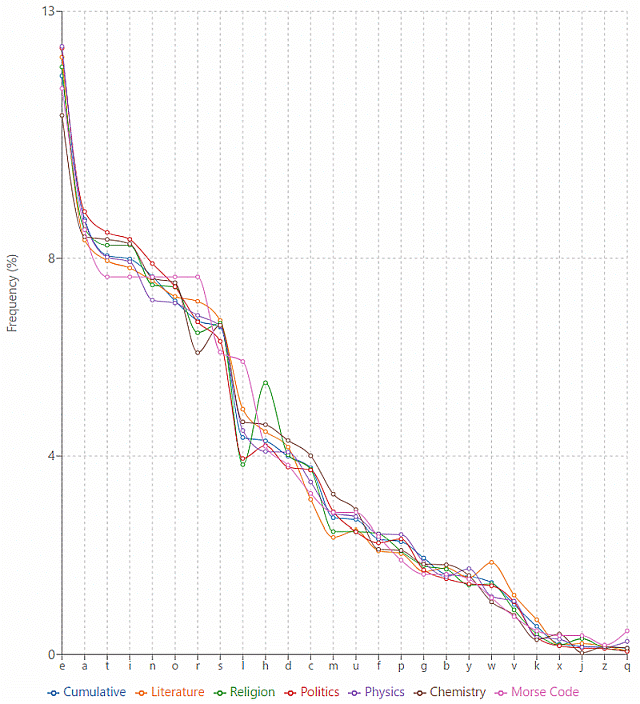

AからZまでのアルファベット文字のなかで,最も頻度の高い文字,低い文字は何か.この文字頻度 (letter_frequency) の話題については,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) の下部に Letter Frequencies (rankings for various languages) へのリンクを挙げたとおり,様々な言語やコーパスでの順位表が作り出されている.例えば,BNC に依拠すると "etaoinsrhldcumfpgwybvkxjqz" の順位表が得られる.

Crystal (277) には,The Cambridge Encyclopedia (1st ed.) の全テキスト,150万語をコーパスとした文字頻度表が掲げられている.累積頻度順位 (Cumulative) のみならず,文学,宗教,政治,物理学,化学の各々のテーマごとの頻度や Morse code (morse_code) の頻度も合わせて示されている.以下のグラフは,X軸に沿って累積頻度順 (= "eatinorslhdcmufpgbywvkxjq") に文字を並べ,Y軸を各テーマ内での頻度割合(百分率)としたものである(頻度表はソース HTML を参照).

累積頻度順に照らしてテーマごとの特徴を見てみるとと,政治が最も標準的である.文学と政治がそれに続く.標準から遠ざかっていくのが,化学,物理学,そして Morse code となる.

個々の文字をみると興味深い点が多々ある.相対的に宗教では <h> が多く (holy?) <l> が少ないこと,文学では <w> が多いことは何を意味するのだろうか? 物理学や化学はラテン・ギリシア語系の単語が多く含まれているために,その他一般とは若干異なる文字頻度を示しているのかもしれない.人工的な Morse code は,他のテーマとは目に見えて異なる線を描いていることがわかる.

・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.

2025-01-16 Thu

■ #5743. 1月25日(土)の朝カルのシリーズ講座第10回「英語,世界の諸言語と接触する」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][loan_word][voicy][heldio][cosmopolitan_vocabulary]

・ 日時:1月25日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

1月25日(土)の夕刻に開講される第10回は,冬クール(3回分)の始まりとして「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,近代英語期における世界中の諸言語からの借用語にフォーカスします.

ヨーロッパの近代英語期は,大航海時代で幕が開きます.イギリスは,スペインやポルトガルなどの列強には遅れたものの,何とか世界展開の足かがりをつかみ,2世紀半ほどの時間をかけてイギリス帝国を作り上げます.七つの海を支配したイギリスは,この過程を通じて世界中の言語と接触することになり,世界的語彙 (cosmopolitan_vocabulary) という滋養が,英語という言語に大量に流れ込んでくることになりました.英語語彙は,語源を追いかけていくだけで世界一周できるほどの豊かさを得たのです.英語界最大の辞書である OED (= Oxford English Dictionary) の編纂企画が打ち上げられたのは,上記過程の機の熟したイギリス帝国の絶頂時代,19世紀後半のことでした.今回の講座では,英語語彙史上とりわけ激動の時代というべき,この近代英語期における言語接触に注目します

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去9回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第10回については,Voicy heldio でも「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-14 Tue

■ #5741. ウェブメディアでのhel活タイムライン [helkatsu][hellog][twitter][voicy][heldio][helwa][youtube][inohota][instagram][heltube][heltalk][note][link][timeline]

*

私が主なウェブメディア上で展開している英語史に関する主な情報発信プラットフォームを,タイムラインでまとめてみました.上記のインフォグラフィックのなかから,リンクで直接飛べます.以下にリストの形でも挙げておきます.

- 2009年5月1日~,hellog~英語史ブログ

- 2010年1月~,X/@chariderryu

- 2021年6月2日~,Voicy: 英語の語源が身につくラジオ (heldio)

- 2022年2月26日~,YouTube: いのほた言語学チャンネル

- 2022年6月4日~,Instagram/@chariderryu

- 2022年7月3日~,YouTube: heltube --- 英語史チャンネル

- 2022年7月21日~,note

- 2023年6月2日~,Voicy: プレミアム限定配信 英語史の輪 (helwa)

- 2023年10月5日~,stand.fm: 英語史つぶやきチャンネル (heltalk)

本ブログは15年半以上前のスタートでしたが,それ以外はおおよそ2021年以降に立ち上げられています.2022年が建設ラッシュ(?)だったのかと感慨深く思いました.いずれの発信媒体についても,引き続きよろしくお願いいたします.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow