2012-10-20 Sat

■ #1272. William Jones 以前の語族観 (2) [indo-european][family_tree][comparative_linguistics][history_of_linguistics][jones][hydronymy]

[2011-02-14-1]の記事に引き続き,Sir William Jones 以前の「印欧語比較言語学」的な研究や知見について,Robins の主として pp. 192--94 を参考にして,言及を付け加えたい.

Jones がヨーロッパ諸言語と Sanskrit との関係を明確に指摘したことは言語学史上きわめて重要な出来事だったが,それ以前にも同趣旨の指摘がないわけではなかった.ヨーロッパにおける Sanskrit への最初の言及は,16世紀末,イタリアの Filippo Sassetti に遡る.彼は,Sanskrit と Italian の語彙における類似を記録している.その後,ドイツの B. Schulze やフランスの Père Coeurdoux なる人物も Sanskrit とヨーロッパ諸言語の類似に気付いていた.

Sanskrit は別として,ヨーロッパ諸言語について語族の考え方に接近していた学者は16世紀より存在した.フランスの J. J. Scaliger (1540--1609) は,従来から抱かれていた Hebrew > Greek > Latin の直線的な発展の関係を廃し,その相互関係については不明としながらも11の語派を設定し,語族の考え方に近づいていた.Indo-European と Finno-Ugrian を混在させるなど,現代の観点からは妙な区分ではあったが,言語学史上,注目すべきアイデアをもっていたとして評価できる.

17世紀には,2人のスウェーデン人が別の注目すべき観察をおこなっている.G. Stiernhielm (1598--1672) は,相変わらず Hebrew をすべての言語の起源としながらも,聖書訳を通じて Latin と Gothic の類縁に気付いた.A. Jäger は,祖語に相当する言語がヨーロッパやアジアの一部へ拡散しながら,それぞれの語派へと発展したという,現代的な考え方に到達していた.彼は,祖語そのものは現存していないことにも気付いており,優れた勘を備えていたといわざるを得ない.

17世紀後半には,ドイツの Leibniz (1646--1716) が,ヨーロッパの諸言語を南北に2分する語族観を抱いた.この区分自体は正確ではないが,彼の歴史言語学の方法論は注目に値する.地名や河川名の分布を根拠に,言語(話者)の置換を想定したのである.この観点から Basque の地理的な孤立にも言及しており,発想はきわめて新しかった.

このように,Jones 以前にも,後の語族や比較言語学の考え方を匂わせる予兆はいくつも存在した.したがって,[2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」で挙げた Jones の功績は,厳密にいえば,いずれも彼のみに帰せられるものではなく,多分に誇張も交じっている.しかし,最も重要な点は,Jones 以前のいくつかの指摘が,いかに現代の視点からは注目すべきものであっても,当時としては孤立的,断片的であり,言語学史上の大きな流れにつながらなかったことである (Robins 168--69) .探検,貿易,植民により世界,世界観,言語観が広がり,言語への関心が熟しつつあった18世紀末というタイミングこそが,Jones を言語学史上の英雄に押し上げたのである.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-13 Sat

■ #1265. 語の頻度と音韻変化の順序の関係に気づいていた Schuchardt [frequency][lexical_diffusion][history_of_linguistics][analogy][creole][neogrammarian]

語の頻度と語彙拡散 (lexical diffusion) の進行順序の関係については,[2012-09-17-1], [2012-09-20-1], [2012-09-21-1]の各記事で扱ってきた.19世紀の青年文法学派 (Neogrammarians) によれば,音韻変化は "phonetically gradual and lexically abrupt" であるということが常識だったが,近年の語彙拡散の研究により,音韻変化にも形態変化に典型的に見られる "lexically gradual" の過程が確認されるようになってきている.形態であれ音韻であれ,言語変化のなかには徐々に波及してゆくものがあるという知見は,言語変化の原理としての類推作用 (analogy) とも相性がよく,音韻変化と類推を完全に対置していた Neogrammarians がもしこのことを知ったら相当の衝撃を受けたことだろう.

徐々に進行する音韻変化が確認される場合,それがどのような順序で進行するのかという点が問題となる.そこで,語の頻度という観点が提案されているのだが,この観点からの研究はまだ緒に就いたばかりである.ところが,観点ということだけでいえば,その提案は意外と早くなされていた.青年文法学派に対抗した Hugo Ernst Maria Schuchardt (1842--1927) は1885年という早い段階で,語の頻度と音韻変化の順序に目を付けていたのだ.以下は,Phillips (321) に掲載されている Schuchardt からの引用(英訳)である.

The greater or lesser frequency in the use of individual words that plays such a prominent role in analogical formation is also of great importance for their phonetic transformation, not within rather small differences, but within significant ones. Rarely used words drag behind; very frequently used ones hurry ahead. Exceptions to the sound laws are formed in both groups.

Neogrammarian 全盛の時代において,語の頻度と音韻変化の順序に注目した Schuchardt の炯眼に驚かざるをえない.この識見は,当時,生きた言語の研究における最先端の場であり,ラテン語を母体とする資料の豊富さで確かな基盤のあったロマンス語学の分野に彼が身を投じていたことと関係する.彼は,現実の資料には Neogrammarian の音法則に反する例が豊富にあることをはっきりと認識しており,音法則による言語史の再建だけでは言語の真の理解は得られないことを痛感していた.語族という考え方にも否定的で,言語に混合や波状拡散の過程を想定していた.特に彼の混交言語への関心は果てしなく,その先駆的な研究が評価されるようになったのは,1世紀も後,クレオール語研究の現われだした1960年代のことである.

Schuchardt がこのような言語思想をもっていたことを知れば,上記の引用も自然と理解できるだろう.Schuchardt とクレオール学の発展との関係については,田中 (188--96) が詳しい.

・ Phillips, Betty S. "Word Frequency and the Actuation of Sound Change." Language 60 (1984): 320--42.

・ Schuchardt, Hugo. Über die Lautgesetze: Gegen die Junggrammatiker. 1885. Trans. in Shuchardt, the Neogrammarians, and the Transformational Theory of Phonological Change. Ed. Theo Vennemann and Terence Wilbur. Frankfurt: Altenäum, 1972. 39--72.

・ 田中 克彦 『言語学とは何か』 岩波書店〈岩波新書〉,1993年.

2012-10-08 Mon

■ #1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争 [saussure][diachrony][history_of_linguistics][functionalism]

言語にアプローチするための2つの異なる側面,共時態と通時態の区別については,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) ,「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1]) ほか,diachrony の各記事で取り上げてきた.この問題に関する最大の論点の1つは,共時態と通時態のあいだには,ソシュールの力説するように,本当に接点がないのかという点である.

この問題について,ソシュールに対抗する立場を明確にしているのが Roman Jakobson (1896--1982) である.Jakobson は,通時音韻論の諸原理に言及した最初の学者であり,ソシュールにとっては明らかに共時的な概念である「体系」を,通時的な現象にまで持ち込んだ先駆者だった.体系という概念を通時態に適用する可能性を否定したソシュールと,その可能性を信じて探ったヤコブソンの視点の違いを,ムーナンの文章によって示そう.

ソシュールは次のように述べている,「変遷はけっして体系の全面の上にではなく,その要素のいずれかの上におこなわれるものであるから,それはこれを離れて研究するほかはない.もちろんどの変遷も体系に反撃を及ぼさないことはないが,初発の事象は一点の上にのみ生じたのである.それは,それから流れ出て総体にいたる可能性をもつ帰結とは,何の内的関係をももたない.このような,継起する辞項と共存する辞項とのあいだの本性上の差異,部分的な事実と体系に影響する事実とのあいだの本性上の差異は,両者をただ一つの科学の資料とすることを禁じるのである.」 それに対してヤコブソンは,一九二九年の論文のなかでこう答えている,「言語を機能的体系として見る考えかたは,過去の諸言語状態の研究においても同様に採りあげられるべきものである.諸言語状態を再構成しようという場合にしても,あるいは言語状態から言語状態へという進化を確認しようという場合にしても,その点に変わりはない.ジュネーヴ学派がしたように,共時的方法と通時的方法とのあいだに越えることのできない障壁を設定することなど,できるものではない.共時言語学において,言語体系の諸要素をそれらの機能という観点から扱うのなら,言語がこうむった諸変化を判断するにあたっても,それらの変化の影響を受けた体系というものを考慮に入れずには判断できかねるはずだ.いろいろの言語変化が,偶然に生じる破壊的な損傷にすぎず,体系という観点から見れば異質なものにすぎない,と仮定するのは論理的でなかろう.言語変化が,体系や,その安定性や,その再構成などをねらって生じるということも少なくないのである.という次第で,通時論的研究は,体系や機能という概念を除外しないばかりではなく,逆に,これらの概念を考慮に入れないかぎり不完全なのだ.」 (168--69)

両者を比較すると,実は大きく異なっていない.ソシュールもヤコブソンと同様に,体系の一点に与えられた打撃が体系全体を変化させる可能性について認識している.この点こそが重要だと考えるのであれば,両者はむしろ意見が一致しているとすら言える.ではどこに違いがあるのかといえば,ヤコブソンは,その打撃を,共時態のなかに静的に蓄えられているエネルギーとして捉えているのに対して,ソシュールは共時態のなかには存在せず(ないしは確認することができず),あくまで通時的にのみ確認されるエネルギーであるとして,共時態から切り離している点である.ソシュールがこだわっていたのは方法論上の厳密さであって,通時態の共時態への根強い浸食を止めなければならないという使命感により,かくまでに両者の峻別に固執したのである.

だが,共時態の優勢が認められた後には,ソシュールの固執はすでに用無しだった.ヤコブソンの論じるように,言語変化のエネルギーが共時態と通時態の接点に宿っていると考えるほうが,論理的で自然だろう.

・ ジョルジュ・ムーナン著,佐藤 信夫訳 『二十世紀の言語学』 白水社,2001年.

2012-10-06 Sat

■ #1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか [terminology][verb][grammar][history_of_linguistics][etymology][dionysius_thrax][sobokunagimon]

昨日の記事「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1]) に引き続き,文法用語の問題について.術後一般にいえることだろうが,文法用語には意味が自明でないものが多い.例えば,他動詞を "transitive verb" ,自動詞を "intransitive verb" と呼んでいるが,transitive とは何のことを指すのだろうか.

transitive は,語源的にはラテン語 transitīvus に遡り,その基体となる動詞は transīre (trans- "over" + īre "to go") である.transitive は,全体として "going over, passing over" ほどの意味となる.OED で "transitive, a. (n.)" の語義およびその例文の1つを確認すると,次のようにあった.

2. a. Gram. Of verbs and their construction: Expressing an action which passes over to an object; taking a direct object to complete the sense.

. . . .

1590 J. Stockwood Rules Constr. 64 A verbe transitiue .. is such .. as passeth ouer his signification into some other thing, as when I say, 'I loue God'.

ここから,動詞の表わす動作の影響が他のもの(目的語の指示するもの)へ「及ぶ」「伝わる」という点で,"going over, passing over" なのだとわかる.

verbum transitīvum "transitive verb" という用語そのものではなくとも,動詞のこのとらえ方は,2世紀に古代ギリシア語文法を著わした Apollonius Dyscolus に帰せられる.Dionysius Thrax の Techne Grammatike を継承し,後の Priscian のラテン語文法にも大きな影響を与えた偉大な文法学者である.Dyscolus は,名詞(の格)と動詞の関係に注目し,動詞の用法を transitive, intransitive, passive へと分類した.言語学史における Dyscolus の評価を,Robins (47) より引用しておこう.

Syntax was dealt with extensively by Apollonius Dyscolus writing in Alexandria in the second century A. D. He wrote a large number of books, only some of which survive, and it would appear that despite earlier writings on Greek syntax his was the first attempt at a comprehensive syntactic description and analysis of the Greek language. His importance, together with that of the Téchnē, was realized by his successors, and the great Latin grammarian, Priscian, some three centuries later referred to him as 'the greatest authority on grammar', and explicitly imposed Apollonian methods on his own full-scale description of the Latin language.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-05 Fri

■ #1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか [terminology][case][greek][latin][grammar][history_of_linguistics][etymology][sobokunagimon]

古英語を含む印欧諸語の文法では,様々な格 (case) に専門的な呼称が与えられている.印欧祖語に再建される8格でいえば,それぞれ主格 (nominative) ,対格 (accusative) ,属格 (genitive) ,与格 (dative) ,具格 (instrumental) ,奪格 (ablative) ,位格 (locative) ,呼格 (vocative) と呼ばれる.それぞれの英単語はいずれもラテン語由来だが,ラテン語としてみれば,およそ当該の格の代表的な意味や用法が反映された呼び名となっている.

genitive は,ややわかりにくいが,ラテン語 genitus 「生み出された」に由来し,典型的に「生まれ,起源」を表わす属格の用法をよく反映している.むしろ,日本語の訳語に問題があるのかもしれない.

だが,accusative は理解しにくい.なぜ,これが対格(あるいはその機能)に対応するのか.accuse は「訴える,非難する」の意で,同義のラテン語 accūsāre に由来する.対格に直接かかわるとは思えない.

しかし,accusative の語源を調べてみると,事情が判明する.格の名称は古代ギリシア語の文法用語に由来し,そこでは aitiātikḕ (ptōsis) "(the case) of that which is caused or affected" と呼ばれていた.aitíā に "cause" の語義があったのである.ところが,この aitiā は別に "accusation, charge" の語義を合わせもっていたため,翻訳者がこの用語をラテン語へ移し替える際に両語義を混同してしまい,"accusation" の語義として訳してしまった.正しくはラテン語 causātivus 辺りが訳としてふさわしかったのであり,この方向で継承されれば,英語では対格は causative (case) となっていたことだろう (Robins 44) .

この誤訳の責任者は,ローマの代表的な教養人で,ローマで最も独創的な学者だったとも評される Varro (116--27 B.C.) であるといわれる.ラテン語文法をも論じた Varro は,4世紀の Donatus や6世紀の Priscian による影響力のあったラテン文法の影で,後世にとってその存在があまり目立たないが,ギリシア文法の模倣が全盛の時代にあって,独創的な仕事をした.例えば,それまでは明確に区別されていなかった屈折形態論と派生形態論を分けた功績は,Varro に帰せられる (Robins 63) .

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-10-04 Thu

■ #1256. 西洋の品詞分類の歴史 [dionysius_thrax][grammar][greek][latin][pos][history_of_linguistics]

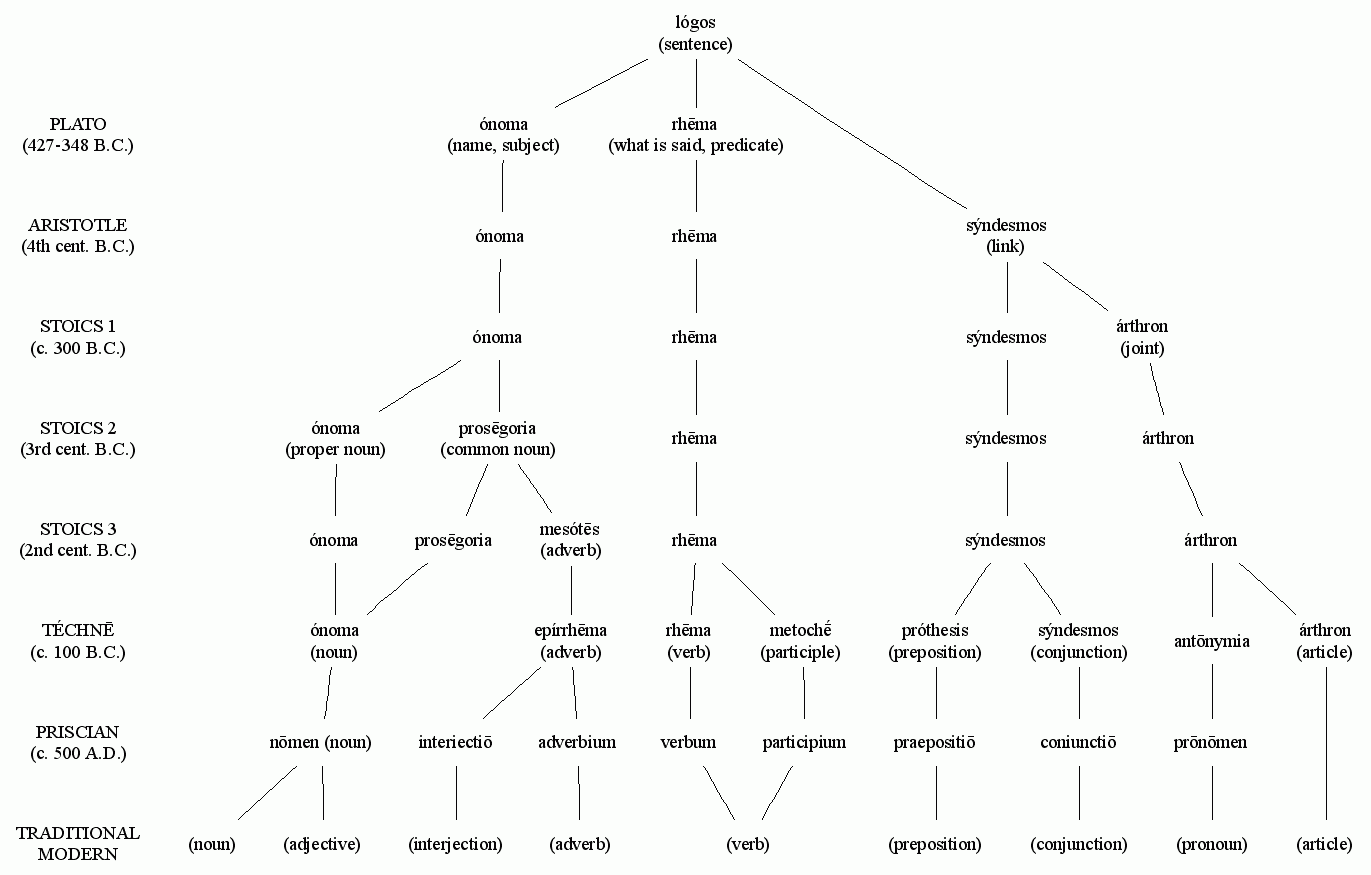

西洋の文法論,とりわけ品詞論には,約2400年の連綿と続く歴史がある.紀元前5世紀後半に現われた Plato (427?--?348 B.C.) が,文の構成要素を ónoma (name, subject) と rhēma (what is said, predicate) へ大別することに端を発した分類は,Aristotle (384--322 B.C.) により sýndesmos (link) を加えられて後代へ受け継がれた.

紀元前3世紀より,ストア派の学者は3段階にわたり,ónoma, rhēma, sýndesmos の3区分をさらに細分化していった.その過程で彼らは固有名詞と普通名詞を区別するなどの新機軸をもたらしたが,これは中世へは継承されなかった.ストア派は品詞論の主流とはならず,代わりにアレクサンドリア学派が台頭した.紀元前100年頃に出た Dionysius Thrax はアレクサンドリア学派の流れを汲むが,ストア派の伝統も無視はしておらず,むしろその対立の中から,[2011-10-06-1]の記事で取り上げたギリシア語文法の超ロングセラー Techne Grammatike を著わした.8品詞の伝統の元祖である.この文法書は,初期キリスト教の時代にアルメニア語や古代シリア語へも翻訳されたし,ビザンティンの批評家や古典注釈者の対象テキストともなり,実に13世紀ものあいだ,西洋世界で圧倒的な権威を誇ることになる (Robins 38) .そして,その伝統は,ギリシア語,ラテン語などの古典語のみならず英語を含めた現代語の文法論にも確実に息づいている.

とはいっても,Techne Grammatike の文法論が完全に改変されずに中世へ継承されたわけではない.例えば,現代でいうところの伝統文法では名詞と形容詞は区別されているが,Techne では ónoma としてまとめられている.今でも "substantive" という用語が聞かれることがあるが,これは名詞と形容詞を包括する用語である.逆に,現代の伝統文法では,分詞は動詞の下位区分として非独立的だが,Techne では動詞とは独立した1つの範疇を形成していた.

古代ギリシア以降の品詞論の変遷を,Robins (42) に図示されている通りに再現したので,参考までに(クリックで拡大).

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

2012-09-29 Sat

■ #1251. 中英語=クレオール語説の背景 [creole][me][family_tree][history_of_linguistics][evolution][sociolinguistics][historiography][language_equality]

##1223,1249,1250 の記事で,中英語=クレオール語とする仮説を批判的に見てきた.およそ議論の決着はついているのだが,議論それ以上に関心を寄せているのは,なぜこの仮説が現われ,複数の研究者に支持されたのかという背景である.

Baily and Maroldt が論争を開いた1970年代以降,クレオール語研究が盛んになり,とりわけ言語進化論や社会言語学へ大きな刺激を与えてきたという状況は,間違いなく関与している.

言語進化論との関係でいえば,Baily and Maroldt は,言語と生物の比喩を強烈に押し出している.

One of the authors has for more than a half-dozen years been contending that internal language-change will result only in new subsystems, while creolization is required for the creation of a new system, i.e. a new node on a family tree. Each node on a family tree therefore has to have, like humans, at least two parents. (22)

これは,比較言語学の打ち立てた the family tree model の肯定でもあり,同時に否定のもう一つの形でもある.この発想自体が議論の的なのだが,いずれにせよクレオール研究の副産物であることは疑い得ない.

次に,解放の言語学ともいえる社会言語学の発展との関係では,世界語の座に最も近い,威信のある言語である英語を,社会的には長らく,そして現在も根強く劣等イメージの付されたクレオール語と同一視させることによって,論者は言語的平等性を主張することができるのではないか.特定の言語に付された優勢あるいは劣勢のイメージは,あくまで社会的な価値観の反映であり,言語それ自体に優劣はなく平等なのだ,というメッセージを,論者はこの仮説を通じて暗に伝えているのではないか.

私は,このような解放のイデオロギーとでもいうような動機が背景にあるのではないかと想定しながら Bailey and Maroldt を読んでいた.そのように想定しないと,[2012-09-27-1]の記事「#1249. 中英語はクレオール語か? (2)」でも言及したように,論者が英語をどうしても creolisation の産物に仕立て上げたいらしい理由がわからないからだ.支離滅裂な議論を持ち出しながらも,「英語=クレオール語」を推したいという想いの背景には,ある意味で良心的,解放的なイデオロギーがあるのではないか,と.

ところが,論文の最後の段落で,この想定は見事に裏切られた.むしろ,逆だったのだ.creolisation の議論を手段とした世界語としての英語の賛歌だったのである.これには愕然とした.読みが甘かったか・・・.

A closing word on the value of creolization will not be amiss. Just as the evolution of plants and animals became vastly more adaptive, once sexual reproduction became a reality --- because then the propagation of mutations through crossing of strains became feasible --- so creolization enables languages to adapt themselves to new communicative needs in a much less restricted way than is otherwise open to most languages. Thus creolization has the same adaptive and survival value for languages as sexual cross-breeding has for the world of plants or animals. The flexibility and adaptability which have made English so valuable as a world-wide medium of communication are no doubt due to its long history of creolization. (53)

[2012-04-14-1]の記事「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」で取り上げた Bragg の英語史観も参照.

・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.

2012-09-14 Fri

■ #1236. 木と波 [wave_theory][family_tree][history_of_linguistics][comparative_linguistics][geography][isogloss]

「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) や「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]) の記事で,言語学史における有名な対立軸である the family tree model と the wave theory (Wellentheorie) の関係を見た.学史上は,Schleicher と Schmidt の対抗として言及されることが多いが,言語の変化や伝播のモデルとしては,むしろ相互に補完しあう関係にある.どちらが正しいというよりは,それぞれの観点ではどちらも有効であり,両方の視点を行き来したり,融合したりできるのが理想的,というものではないか.両者の関係を考察するにあたって,Pulgram の論文を読んだ.

Pulgram (69) は,厳格な the family tree model の信奉者であった19世紀の比較言語学者たちが袋小路に突き当たったのは,彼らが (1) 親言語の内部における変異を認めず,(2) 関連する言語のあいだに類似した変化が生じる可能性を認めなかったことに起因するという.認めてしまえば,彼らの方法論そのものの存立基盤が揺るぐことになり,意地でも認められなかったのだろう.この袋小路において活路を見いだしたのが,Schmidt の the wave theory だった.Schmidt は,関連する言語間で一致する言語項目があった場合,必ずしも「継承」として説明せずとも,地理的に伝播して「獲得」されたと説明すればよいではないかという案を提示したのである.Pulgram (70) の評価によれば:

It was the great merit of Schmidt's wave theory to provide a visual scheme, entirely different from the family tree, which could plainly and correctly account for the overlapping of isoglosses and explain inconsistent partial similarities.

Schmidt の提案は,比較言語学の行き詰まりに抜け道を与えると同時に,[2012-03-15-1]の記事「#1053. 波状説の波及効果」で触れたように言語地理学 (linguistic geography) の発展をも促すことになった.

Pulgram (72) は,両モデルともに言語変化にかかわる独自の視点を示す絵であり,これまでの知見の限界と到達点を示す図にすぎないと締めくくる.

If it is true . . . that the family tree and the wave diagram are usable not for the illumination of uncharted areas but merely for the illustration of the known or what is believed to be true, that they are representations of our two primary methods of investigation in accord with the principal types of linguistic differentiation, that they are complementary and no more exclude one another than do comparative linguistics and dialect geography, then it may be agreeable to use both types of visualization of linguistic processes as legitimate didactic devices, though always with due warning as to their figurative nature and their impermanence in the face of new discoveries and insights.

また,似たような評価として,Bloomfield の Language (New York: 1933. p. 311) より "The earlier students of Indo-European did not realize that the family-tree diagram was merely a statement of their method . . . ." と引いている.

冒頭で the family tree model と the wave theory は相互に補完する関係であると述べたが,両方を利用しても捉えきれない隙間がまだたくさんあり,それを発見して埋め続けなければならないのだと,論文を読んで認識した.同じ問題意識から,言語における「系統」と「影響」の関係も改めて考えてみたい([2010-05-01-1]の記事「#369. 言語における系統と影響」および[2010-05-03-1]の記事「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」を参照).

・ Pulgram, E. "Family Tree, Wave Theory, and Dialectology." Orbis 2 (1953): 67--72.

2012-09-12 Wed

■ #1234. Hockett の random fluctuation [language_change][causation][phonetics][history_of_linguistics]

「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1]) と「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1]) で,言語変化における内的要因と外的要因の問題について,Aitchison の均衡の取れた考え方を紹介してきた.しかし,このような妥当な均衡が常に保たれてきたわけではない.特に音韻変化については,1950年代には内的変化を偏重する言語変化観があった.アメリカの言語学者 Charles Fransis Hockett (1916--2000) が広めた,random fluctuation の理論である.

Hockett によれば,話者はある言語音を発音するときに,ある理想的な発音を「標的」として目指している.しかし,的の中心を射なくとも誤解される可能性は低いので,話者はしばしばいい加減な発音を実現させる.何度も繰り返し射られる発音の矢は,全体として的の中心を取り囲むように分布するが,時間とともにミスが重なってゆくと,的の中心がほんの少しずつずれてゆく.結果として,話し手にとっても聞き手にとっても,理想の中心は動くことになる.これが,音韻変化だというわけだ.Aitchison (135--36) からの孫引きだが,Hockett (443--45) を引用しよう.

It is just this sort of slow drifting about of expectation distributions, shared by people who are in constant communication, that we mean to subsume the term 'sound change'. . . The drift might well not be in any determinate direction: the maxima might wander a bit further apart, then come closer again, and so on. Nevertheless, the drift thus shown would constitute sound change.

しかし,この考え方には難点が3つある (Aitchison 136--37) .(1) Hockett が示唆するように,音がランダムにそれてゆくとすると,言語はやがて混沌に陥るだろう.しかし,実際の言語は,変化しても全体としての秩序を保持している.(2) 異なる言語でも似たような変化が繰り返し起こっている.音韻変化がランダムに起こるとすれば,このような類似性は説明しにくい.(3) 言語変化には,起こりやすい種類の変化と起こりにくい種類の変化とがある.言語変化には何らかの内在的な制限があることは確かなようであり,random fluctuation の説とは相容れない.

現在では,Hockett や,「#1155. Postal の言語変化観」 ([2012-06-25-1]) で触れた Postal の主張するように,random fluctuation を言語変化の主たる原因であるとする論は影が薄い.ただし,部分的な原因であるかもしれないという可能性は残されており,全否定することはできないだろう.

・ Aitchison, Jean. Language Change: Progress or Decay. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2001.

・ Hockett, C. F. A Course in Modern Linguistics. New York: Macmillan, 1958.

2012-07-05 Thu

■ #1165. 英国でコーパス研究が盛んになった背景 [corpus][history_of_linguistics][methodology]

『英語コーパス研究』第19号に掲載の論文で,1960年代に誕生して以来,コーパス言語学がとりわけ英国で発展してきた経緯が話題とされていた.そこでは,the University of Birmingham, Lancaster University, the University of Nottingham の3大学がコーパス言語学の発展に果たしてきた役割が強調されており,英国におけるコーパス研究の現状と展望までもが要領よく概観され,非常に参考になった.

その論文によると,英国でコーパス研究が盛んになった背景には,次の5点があった (68--69) .

(1) 研究者に,大規模な研究プロジェクトに参加する時間的な余裕があった(ある).

(2) 生成文法以外の言語理論に対して寛容な土壌があった.

(3) 出版社が,コーパス研究の実用的な応用(特に辞書編纂)に関心を寄せた.

(4) 1990年代には,the Bank of English, the British National Corpus, the London-Lund Corpus を含む,多くの巨大で良質なコーパスにアクセスできた.

(5) 技術者との連係により,コーパスを分析するツールが手に入った(ex. Micro-Concord, WordSmith, AntConc, BNCweb).

現状について.Birmingham では,John Sinclair の強力な指導力のもとに培われた伝統が継続している.collocation, meaning unit, semantic preference, semantic prosody, discourse analysis, pattern grammar, expressions of evaluation, modal-like expressions などをキーワードとするコーパス研究が盛んに進められている.

Lancaster では,Geoffrey Leech, Tony McEnery, Andrew Wilson などによるコーパスの開発と研究が進められてきた.The Brown Family of Corpora の作成に関わったほか,タグ付けプログラム CLAWS や BNCweb の開発,UCREL (University Centre for Computer Corpus Research in Language) の設立など,技術的,運営的な側面でも一日の長がある.現在では,量的な研究を主体としながら,英語以外の言語へと関心を広げつつある.一方で,資金難により BNC のような巨大プロジェクトの続編は期待できないようだ.

Nottingham では,Ronald Carter, Michael McCarthy が話し言葉への関心から,1990年代初頭に CUP と共同して,CANCODE (the Cambridge and Nottingham Corpus of Discourse in English) を編纂した.その後も,続々と様々なコーパスをリリースしてきた.Nottingham におけるコーパス研究の特徴としては,話し言葉と書き言葉における語彙文法の差異,multimodal corpus 編纂などの技術的な革新,言語教育への応用が挙げられる.

1960年代に産声を上げた近代コーパス言語学が,1970--1980年代の発展の結果,1990年代に主流をなす分野として確立し,21世紀に入り「黄金時代」に至っている.

・ Anthony, Laurence, Yasunori Nishina, Kaoru Takahashi, and Michael Handford. "Current Trends in Corpus Linguistics: Voices from Britain." 『英語コーパス研究』第19号,英語コーパス学会,2012年,67--92頁.

2012-05-29 Tue

■ #1128. glottochronology [glottochronology][history_of_linguistics][family_tree][lexicology]

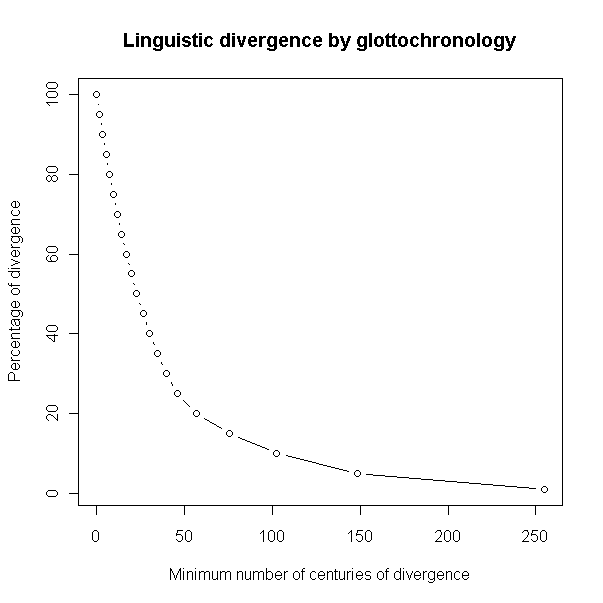

glottochronology (言語年代学)は,アメリカの言語学者 Morris Swadesh (1909--67) および Robert Lees (1922--65) によって1940年代に開かれた通時言語学の1分野である.その手法は lexicostatistics (語彙統計学)と呼ばれる.

人類言語学の知見によれば,人類文化の基礎的範疇を表わす語彙 (basic vocabulary) は言語間で共有されており,歴史的変化や外部からの影響を最も受けにくい単語群とされる.しかし,長期的にみれば,これらの基礎語彙もいずれ置換されてゆくものである.複数の関連する言語の間で共有されていた基礎的な同根語 (cognate) が,各言語において一定のゆっくりとした速度で非同根語に置換されてゆくこと (a constant rate of loss) を前提とし,それらの言語が互いに分岐した年代や速度を測ろうとするものが,glottochronology である.明らかに考古学の年代測定法にヒントを得ている.

glottochronology は上記のものを含む多くの前提の上に成り立っているが,そのいずれの前提もが激しく批判にさらされてきた.論争とされてきたのは次のような点である.

(1) Swadesh の基礎語彙 (basic vocabulary) 100語(以下に掲載)は,歴史や文化といった社会的な要因による変化を被りにくい語彙として選定されているが,これらは本当に特定の文化に依存しないと言い切れるのか.例えば,sun や moon は,文化によっては宗教的な意味を付されており,その意味において文化語ではないか.

I, you, we, this, that, who, what, not, all, many, one, two, big, long, small, woman, man, person, fish, bird, dog, louse, tree, seed, leaf, root, bark, skin, flesh, blood, bone, grease, egg, horn, tail, feather, hair, head, ear, eye, nose, mouth, tooth, tongue, claw, foot, knee, hand, belly, neck, breasts, heart, liver, drink, eat, bite, see, hear, know, sleep, die, kill, swim, fly, walk, come, lie, sit, stand, give, say, sun, moon, star, water, rain, stone, sand, earth, cloud, smoke, fire, ash, burn, path, mountain, red, green, yellow, white, black, night, hot, cold, full, new, good, round, dry, name

(2) 年代測定のための "a constant rate of loss" はすべての言語で同じであると前提できるのか.分岐して1000年たった2言語では86%の基礎語彙がいまだ共有されているといわれるが,分岐の歴史が先に分かっている多くの言語で検証すると,この率が当てはまらないケースもある.もし基礎語彙の分析について少数であったとしても誤りがあれば,この率に基づいて計算される年代は,古く溯れば溯るほど,大きな誤差を伴うことになる.

なお,以下のグラフは,2言語で共有されている基礎語彙のパーセンテージによって,分岐が少なくとも何世紀前にあったかが分かるという,glottochronology の理論的なツールである.例えば,2言語間で7割の基礎語彙が共有されていれば,その分岐の年代は少なくとも約1200年前であり,3割しか共有されていなければ,分岐年代は少なくとも約4000年前である.

(3) cognate の同定に関わる多くの問題がある.異なる言語からの対応するとおぼしき2つの語が cognates であると言えるためには,音声的,意味的にどのような条件が必要だろうか.2語の関係が cognates ではなく loanwords であるという可能性が常にあるのではないか.これは比較言語学でも共有されている問題だが,時代を遡れば遡るほど,判別は難しい.また,古い言語では,基礎語彙のすべての語が文証されるわけではなく,言語間比較に証拠の穴が生じてしまうことがある.

glottochronology は,言語学史上,興味深い一幕を演出してくれたものの,その理論的妥当性は,現在では,ほとんどの言語学者によって疑われている.

以上,Crystal (333) などを参照して執筆した.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1997.

2012-05-20 Sun

■ #1119. Rask's Law でなく Grimm's Law と呼ばれる理由 [grimms_law][verners_law][history_of_linguistics][consonant][phonetics][germanic][aspiration][sgcs]

Grimm's Law(グリムの法則)は,その発見者であるドイツの比較言語学者 Jakob Grimm (1785--1863) にちなんだ名称である.Grimm は,主著 Deutsche Grammatik 第1巻の第2版 (1822) でゲルマン諸語の子音と印欧諸語の対応する子音との音韻関係を確認し,それが後に法則の名で呼ばれるようになった.

しかし,言語学史ではよく知られているとおり,Grimm's Law が唱える同じ音韻変化は,デンマークの言語学者 Rasmus Rask (1787--1832) によって,すでに1818年に Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse のなかで示されていた.フィン・ウゴル語族 (Finno-Ugric) や古いアイスランド語 (Old Icelandic) など多くの言語に通じていた Rask は,印欧祖語という可能性こそ抱いていなかったが,言語研究に歴史的基準を適用すべきことを強く主張しており,しばしば通時的言語学の創始者ともみなされている.

それにもかかわらず,法則の名前が Grimm に与えられることになったのはなぜか.Collitz (175) によれば,Grimm による同音韻変化のとらえ方が3つの点で体系的だったからだという.以下,"media" は有声破裂音,"tenuis" は無声破裂音,"aspirate" は帯気音をそれぞれ表わす.

(1) the second or High German shifting proceeds in general on the same lines as the first or common Germanic shifting;

(2) one and the same general formula is applicable to the various sets of consonants, whether they be labials or dentals or gutturals;

(3) the shifting proves to imply a fixed sequence of the principal forms of the shifting, based on the arrangement of the three classes of consonants involved in the order of media, tenuis, aspirate.

つまり,同音韻変化が,単発に独立して生じた現象ではなく,調音音声学的に一貫した性質をもち,決まった順序をもち,別の変化にも繰り返しみられる原理を内包していることを,Grimm は明示したのである.[2009-08-08-1]の記事「#103. グリムの法則とは何か」で示した2つの図で表わされる内容は,確かに法則の名にふさわしい.

Grimm's Law (1822) が公表されて以来,その部分的な不規則性は気付かれており,Grimm の没年である1863年には Hermann Grassmann が論考するなどしているが,最終的には1875年に Karl Verner (1846--96) による Verner's Law ([2009-08-09-1]) が提起されることによって,不規則性が解消された.

・ Collitz, Hermann. "A Century of Grimm's Law." Language 2 (1926): 174--83.

2012-05-19 Sat

■ #1118. Schleicher の系統樹説 [family_tree][wave_theory][indo-european][comparative_linguistics][history_of_linguistics]

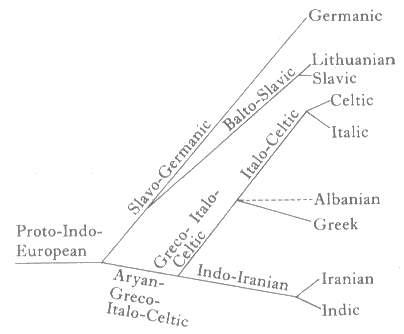

印欧語族の系統図など,言語や方言の派生関係を表わした図 (family_tree は,現在の言語学を学ぶ者にとって見慣れた図である.言語には親娘関係があり,生物の進化と同様に系統樹で関係を描けるというこの考え方を最初に提示したのは,19世紀を代表するドイツの印欧語学者 August Schleicher (1821--68) だった.ダーウィンの進化論より多大な影響を受け,園芸と植物研究をも愛していた Schleicher にとって,言語の系統という思想,Stammbaumtheorie (系統樹説,pedigree theory とも)はごく自然なものだった.彼にとって,言語とは,自然の有機体であり,人間の意志によらずに生じ,一定の法則によって成長し,いずれ死滅するものだった.いわゆる,言語有機体説である.言語は発生以来,孤立語から膠着語を経て屈折語へと発展してきたのであり,歴史時代にあっては堕落の道をたどっているとすら考えた.これらはすぐれて19世紀的な言語観だが,それを最もよく代表していたのが Schleicher だった.

Schleicher は Compendium のなかで次のような印欧諸語の系統関係を想定したが,これが現在の系統図のひな形であることを知るのは容易である(図は『新英語学辞典』 p. 211 より).

しかし,Schleicher の Stammbaumtheorie は,まもなく弟子の Johannes Schmidt (1843--1901) の唱えた Wellentheorie (the wave theory; [2012-01-21-1]の記事「#999. 言語変化の波状説」を参照) によって激しく批判を受け,様々な反証が提出されるに及んで,人気を失っていった.現在の言語学では,言語有機体説はおよそ葬り去られているし,系統樹説も数多くの但し書きのもとで解釈されなければならない.

それでも,一般の認識では,そして一部では言語学においてすら,言語有機体説や系統樹説への信仰は根深いものがある.言語は生き物であるという比喩は日常的にきかれるが,その限界を正しく見極めることは意外と難しい([2011-07-13-1]の記事「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」を参照).また,系統樹に関する様々な但し書きに注意が払われないことも少なくない.例えば,(1) 系統樹は万世一系に描かれるが,実際には,系統に対する影響という横のつながりが隠れている可能性が常にあるという点([2010-05-01-1]の記事「#369. 言語における系統と影響」および[2010-05-03-1]の記事「#371. 系統と影響は必ずしも峻別できない」を参照),(2) 祖語は一点として描かれるが,実際には祖語の内部にも変種があったはずだという点,などはとかく忘れられがちである.

英語史や言語学の概説書には必ずといってよいほど印欧語族の系統樹が描かれているが,この伝統が継承されているということは,Schleicher の思想が継承されているということにほかならない.言語学史では Schleicher の言語観は抹殺されたことになっているが,否,現在に至るまでその重要な一端は脈々と受け継がれているのである.

・ Schleicher, August. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau, 1861--62.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2012-04-20 Fri

■ #1089. 情報理論と言語の余剰性 [information_theory][linguistics][redundancy][entropy][history_of_linguistics]

情報理論 (information theory) は戦後に発達した比較的新しい科学研究だが,言語学はその成果を様々な形で享受してきた.情報の送り手と受け手の問題,コード化の問題,予測可能性 (predictability) の問題,そして何よりも言語の顕著な特徴の1つである余剰性 (redundancy) の問題について,言語学が情報理論から学べることは多い.

情報理論と人工頭脳工学 (cybernetics) の基礎理論は Shannon and Weaver の著作によって固まったとされ,これは言語学史においても有意義な位置を占めている(イヴィッチ,pp. 164--71).しかし,この著作は高度に数学的であり,一般の言語学者が読んで,その成果を言語学へ還元するということは至難の業のようだ.このような場合には,言語学者による書評が役に立つ.アメリカの言語学者 Hockett の書いているレビューを読んでみた.

Shannon and Weaver 自体が難解なのだから,その理論のレビューもある程度は難解とならざるをえない.評者の Hockett が情報理論の考え方を言語学へ応用する可能性について論じている部分では,言語学としても非常に高度な内容となっている.書評を完全に理解できたとは言い難いが,言語の余剰性およびエントロピー (entropy) についての議論はよく理解できた.

Hockett はたいへん大まかな試算であるとしながらも,ある発話の音韻的な情報量と音声的な情報量の比は1:1000ほどの開きがあり,仮に音韻論的単位のみを意思疎通に不可欠な単位とみなすのであれば,言語音の余剰性は99.9%にのぼるとしている (85) .情報理論でいうエントロピー (entropy) は,"1 - redundancy" と定義されるので,言語音のエントロピーは0.1%である.言語は,ある言い方をすれば非効率,別の言い方をすれば予測可能性の高い種類の情報体系ということができるだろう.

情報が物理的に伝達される際には,多かれ少なかれ必ず雑音 (noise) が含まれてしまう.したがって,情報伝達が意図された通りに遂行されるためには,雑音による影響に耐えられるだけの安全策が必要となる.言語にとって,余剰性こそがその安全策である.Hockett 曰く,"channel noise is never completely eliminable, and redundancy is the weapon with which it can be combatted" (75) .このように考えると,言語音の余剰性99.9%(あるいはこれに近似する高い値)は,いかに言語が慎重に雑音対策を施された安全設計の情報体系であるかを示す指標といえるだろう.

The high linguistically relevant redundancy of the speech signal can be interpreted not as a sign of low efficiency, but as an indication of tremendous flexibility of the system to accommodate to the widest imaginable variety of noise conditions. (Hockett 85)

情報理論の立場から,特に余剰性という観点から言語を見始めると,それは言語のあらゆる側面に関わってくる要素だということがわかってくる.言語の余剰性について,明日の記事で詳しく見ることにする.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

・ Hockett, Charles F. "Review of The Mathematical Theory of Communication by Claude L. Shannon; Warren Weaver." Language 29.1 (1953): 69--93.

・ Shannon, Claude L. and Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: U of Illinois P, 1949.

2012-04-12 Thu

■ #1081. 社会言語学の発展の背景と社会言語学の分野 [sociolinguistics][history_of_linguistics][linguistic_relativism][geography][wave_theory][contact]

[2012-03-18-1]の記事「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」の冒頭,よび[2012-03-22-1]の記事「#1060. 世界の言語の数を数えるということ」の後半で触れたが,1960年代から社会言語学という分野が発展してきた.その言語学史的な背景について,トラッドギルは1974年の著書のなかで次のように指摘している.

言語学はこれまで言語と社会との関係をまったく無視して来たと言ってしまってはあまりに大ざっぱすぎるかもしれないが,しかしまずまず当たっていると言えよう.もっともなぜそうであったかについては,多くの場合それなりに正当な理由がある.「個人語(idiolect)」,つまり一時点における一つのスタイルによる一個人のことば遣いの研究に限ることによって,複雑な現象を研究する際には不可欠な単純化をはかり,単純化したことによって,理論的にも進歩したのである.しかしすでに指摘した通り,言語というのは社会的な現象なのである.社会という場面をまったく無視して言語を研究したのでは,言語のより複雑な,しかし興味あるいくつかの面が必然的に脱落することになるし,また言語理論をさらに発展させる機会を失わせることにもなろう.言語というのは非常に変異しやすい現象であって,この変異性は言語と同時に社会とも密接に関係があるのだという事実の重要性に気づいたことが,社会言語学的な研究を発達させるに至らしめた主な要因の一つなのである.言語とは,いかなる場面でもすべての人によって同じように使われる簡単な単一の記号体系なのではない.そして言語学はこの複雑な現象に取り組み始めることが可能でもあるし有利でもあるという段階に,今やっと到達したところなのだ.(24--25)

このようにして発展してきた社会言語学の扱う範囲は広い.現在でもその範囲は拡大しているが,社会言語学の注目を大雑把に分けると,人類学的な関心,社会学的な関心,地理学的な関心の3種が認められる.それぞれ,人類学,社会学,地理学の方法論や研究成果を援用して言語をとらえなおすという基本姿勢である.人類学的な観点としては,民族や文化によって,親族名称を表わす語彙体系が異なったり,顕点(興味を示す事物・現象)が異なるといった,言語的相対論 (linguistic relativism) にかかわる諸問題がある.社会学的な観点としては,Labov の研究([2010-06-07-1]の記事「#406. Labov の New York City /r/」を参照)や Milroy (and Milroy) の研究([2011-09-26-1]の記事「#882. Belfast の女性店員」を参照)がその代表例で,社会統計学の方法を利用した都市方言学が展開している.地理学的な観点は,古くから方言学で採用されてきたが,波状説 (the wave theory) に代表される言語地理学 (linguistic geography) や言語接触 (language contact) の方面から新たな生命を吹き込まれている.

このほか,種々のアプローチの上位に立つ(あるいは横断する)純社会言語学とでも呼ぶべき領域を考えることもできる.これは,トラッドギル (27) によれば「言語の本質についての理論をどうすれば改善することができるかとか,言語はなぜ,そしてどのように変化するのか,といったような興味ある問題に対して,主に言語学者に解答を与えようとするもの」である.また,言語と国家,言語と教育といった政治的,教育的な側面を対象とする分野もあり,これは言語の社会学とでも呼ぶほうが適切かもしれない.

言語学史的には,社会言語学の発展は理論言語学からの脱却であるという側面が強調されるが,勢いに乗ってきた現在,そして将来にむけて,野心的な「純社会言語学」の目指す,社会的な観点を取り入れた理論言語学というものが具体的に構想されてゆくことになるのではないか.特に言語の変異と変化についての知識は,社会言語学の発展によって著しく豊かになった.言語史や歴史言語学にも大きな影響を及ぼしてきた社会言語学に,今後ますます注目したい.

・ P. トラッドギル 著,土田 滋 訳 『言語と社会』 岩波書店,1975年.

2012-04-07 Sat

■ #1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由 [saussure][diachrony][history_of_linguistics]

共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) の問題は,言語学において永遠のテーマである.ことに英語史や歴史言語学を研究する者にとって,両者の関係をどう理解するかは本質的な問題であり,悩みの根源でもある.この問題については,本ブログでも「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) ,「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1]) ,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) などで取り上げてきた.

この悩みの発端はといえば,近代言語学の祖とも言われる ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) が,言語研究においては共時態を通時態に優先させなければならないと主張したことに遡る.今回は,問題の原点に立ち戻って,ソシュールがなぜ共時態を優先すべきと考えたのか,町田 (55--59) に従って考えてみたい.

ソシュールは個別言語の言語現象全体としてのランガージュ (langage) をラング (langue) とパロール (parole) に分け,言語学の研究対象は,意味を伝達するというコトバの本質に関わるラングに限るべきだと主張した.ただし,ラングそのものが通時態を排除するというわけではなく,むしろラングには本質的に時間性が備わっているということが認められている.その証拠の1つとして,ある語の意味には過去から引き継がれてきたものがあるし,文法の不規則性も過去からの遺産として引き継がれているものが多い.これらを解明するのが個別言語の歴史であり,英語の場合には英語史である.別の証拠としては,ラングは常に変化にさらされている.今この瞬間にも英語や日本語は変化を遂げており,ラングは一瞬たりとも静的ではない.ラングにとって時間と変化は本質的な要素である.時間におけるラングの変化の型や原因を解明するのが歴史言語学であり言語変化論である.

このようにラングそのものが時間を含む概念であるから,ラングを研究対象とするソシュール言語学も通時態を排除しているわけではない.ソシュールの主張は,あくまで共時態を優先させようということであり,通時態は横に置いておこうという提案なのである.では,なぜ共時態が優先されるべきなのか.

理由の1つは,話者の意識には通時的な視点は原則として存在しないからというものである.「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) でその反例には触れたが,一般的にいって,話者はその言語の過去の状態などを知らずに言語行動を営んでいる.ある語の発音や意味がかつてはどうだったこうだったという語史的な知識は,意味の伝達というコトバの本質的な役割を果たすためには,特に必要とされない.話者にとって必要なのは,現時点での当該言語にかかわる言語知識であり,その過去(あるいは未来)はどうでもよい.話者の脳に納まっている言語知識の全体像を明らかにすることこそが言語学の使命なのだとすれば,言語学は共時態に徹する必要がある.

2つ目の理由は,話者が知識としてもっている語の意味を明らかにしようとするならば,時間を止めて語彙や意味の分析をする必要がある.ある語の意味は,他の関連する語の意味との関係,すなわち語彙ネットワークのなかにおける位置によって決まってくるのだから,各語の昔の意味などを考慮してネットワーク内に時間差を導入してしまうと,うまく分析できない.

上記2つの理由は,意味の伝達というコトバの本質的な役割を果たすために話者がもっている言語知識を解明することこそが言語学の使命なのだという信念に基づいた理由であるのに対して,次の3つ目の理由は方法論上の理由である.上述の通り,ラングには本質的に時間性が備わっているのだから,ラングの全体的な解明は共時態としてだけでなく通時態としても目指されなければならない.しかし,あるラングの通時的な全体像の解明は,所詮,現実的には無理な話である.何よりも,過去の言語状態を知るためには不足のない証拠資料が必要とされるが,現存する文献は常に質量ともに不十分である.また,最古の文献よりも古い言語状態は,実証的には復元不可能である.したがって,ラングの全体像の解明にこだわるのであれば,通時態の側面によって課される限界は避けられない.であれば,せめて全体像の解明の可能性のある共時態研究に精力を集中させるのが現実的な対応ではないか.

言語学における共時態優先の原則は,このように共時態への信念と通時態の方法論上の限界に支えられて唱えられてきた.しかし,ラングが時間性をもっている以上は通時態の完全排除は不当であるし,また,共時態であれば全体像の解明が叶うというのは本当に信じてよいのかという疑問も生じる.実際,ソシュール以降にも,通時的な視点の研究は連綿と続いているのである.この状況を指して,言語学史を著わしたイヴィッチ (51) が鋭い評価を下している.

言語史は一時,大部分の構造主義言語学者の等閑に付するところとなった.そのため十分な知識のない人は,19世紀と20世紀の言語学の最も顕著な相違は次の事実にあるという印象を受けることになった――19世紀の言語学は歴史主義に重点を置き,同時代の言語状態の記述の持つ学問的価値を過小評価した;一方,20世紀の言語学はその正反対で,言語史が等閑に付され,現在の言語状況の研究に努力が集中されている,と.たとえ19世紀の言語学の姿勢についてのそのような解釈が正しいとしても,構造主義の発展の初期を別とすれば,20世紀の言語学について上のように言うことはできないことである.共時的記述の存在権を主張する戦いの間だけ言語史は背後に退けられていたのであり,その後でこれは学問的関心領域内にしかるべき位置を占めたのである.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-04-05 Thu

■ #1074. Hjelmslev の言理学 [glossematics][linguistics][saussure][history_of_linguistics][arbitrariness][sign][semiotics]

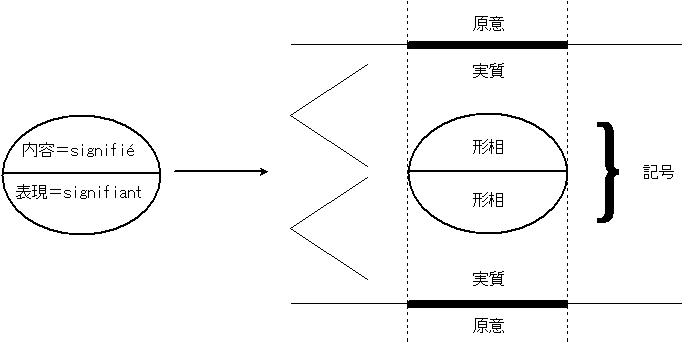

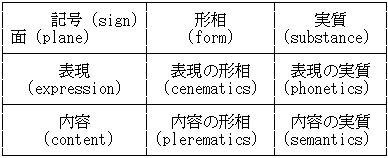

ソシュール言語学の正統の後継者とも言われるコペンハーゲン学派の領袖 Louis Hjelmslev (1899--1965) の打ち立てた glossematics は,言語学史において独特な地位を占める.glossematics は言理学あるいは言語素論と訳さるが,これがソシュール言語学を受け継いでいるといわれるのは,1つには,ソシュールの唱えた表現 (expression) と内容 (content) との面 (plane) の対立と,形相(あるいは形式) (form) と実質 (substance) との記号 (sign) の対立をとりわけ重視し,形相どうしの関係を定式化しようと追究したからである.記号論理学の方法を大いに取り入れており,見た目は論理学や数学そのもの,狙いは記号論といったほうが適切である.きわめて抽象的な記述に満ちており,具体的な個別言語への応用は Hjelmslev 自身もついに行なわなかった.

加賀野井 (85) にある Hjelmslev の理論図式を再現しよう.

左側はよく知られたソシュールの記号 (sign) の図である.Hjelmslev の理論では,signifié は「内容の形相」に相当し,signifiant は「表現の形相」に相当する.いずれも現実そのものではなく,話者の心的表象である.次に,上下両側にある原意 (meaning or purport) とは言語外の現実のことであり,無定形な実質の連続体である.これに言語の形相が恣意的に投影されて,個別化された実質が成立する.内容側(上側)の実質とは思考内容であり,表現側(下側)の実質とは音声である.Hjelmslev にとって,表現と内容は正確に対称的とされた.

Hjelmslev は面と記号の2種類の対立の組み合わせに応じて,言語学に次のような分野を想定した.

Hjelmslev が目指したのは形相の言語学だったので,彼の用語でいうところの cenematics と plerematics を重視したことになる.ソシュール も形相を重視したが,あくまで単語レベルの形相にとどまっていたために,統語論の考察は浅かった.しかし,Hjelmslev は文やテキストという大きな単位にも語と同じくらいに注意を払い,それら大きな単位の意味をも考慮した.どのレベルにおいても,表現の形相 (signifiant) と内容の形相 (signifié) とを記号として不可分に扱った点でも,ソシュールの考え方に忠実だったといえる.内要素の提案や homonymy と polysemy の区別の方法など,構造的意味論の発展に大いに貢献した功績も評価すべきだろう.

言理学は,きわめて難解で,独特な術語も多く,言語学史において主流をなすことはなかったが,その野心的なプログラムは言語を考察する上で数々の示唆を与えてきた.機械翻訳の分野で価値が見いだされているという事実も,言理学の特徴を浮き彫りにしている.

言理学についての読みやすい解説として,町田 (107--40) やイヴィッチ (127--34) を挙げておこう.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

・ 町田 健 『ソシュールと言語学』 講談社〈講談社現代新書〉,2004年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-03-31 Sat

■ #1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観 [dialect][geography][wave_theory][history_of_linguistics][substratum_theory][neolinguistics]

[2012-03-07-1]の記事「#1045. 柳田国男の方言周圏論」を始め,wave_theory の各記事で波状説 (the wave theory; Wellentheorie) の話題を取り上げてきた.柳田の『蝸牛考』を読みながら,その言語思想が,20世紀に入って西欧で興った美的観念論の言語学と類似していることに気づいた.一言でいえば,それは話者個人の心理を重んじる言語観である.(以下,言語学史にかかわる記述にはイヴィッチ (62--68) を参照する.)

19世紀にも先駆者はいた.Hugo Schuchardt (1842--1928) は,言語変化の発端における個人の役割を重視し,個人の革新が隣人に模倣されることによって言語変化が社会のものとなるということを初めて指摘した.20世紀に入り,Bergson の直観論や Benedetto Croce の美学が提唱されると,Schuchardt の影響と相俟って,個人の心理を重んじる言語学が現われた.彼らは,言語は本質的に個人心理の発現であるから,文体的現象としてとらえなければならないという立場を取った.その具体的な主導者は Karl Vossler (1872--1947) を始めとするフォスラー学派の面々で,人間は言語に関して能動的であり,選択者であると考えた.この点で,[2012-03-18-1]の記事「#1056. 言語変化は人間による積極的な採用である」で引用した柳田の思想と異なるところがない.

一方,イタリアでは,フォスラー学派の美的観念論の流れを継承し,かつ方言地理学にも影響を受けた新言語学 (Neolinguistics) が生じた.Matteo Giulio Bartoli (1873--1946) を筆頭とする新言語学派の面々は,言語に関して実在するのは「話す個人」だけであり,言語の改新は「話す個人」が口火を切ると考えた.また,言語は美的感覚の表現として,芸術,文学,衣服などの他の文化的な事象と同様に,うつろいやすく流行の変化にさらされるとした.[2012-03-18-1]の記事の引用では,柳田は「流行」説に反発しているが,「流行」という用語の定義が定まらないがゆえの反発であり,言語変化が「話す個人」の採用であり選択であるという点では,新言語学派の立場と一致している.新言語学派は方言における歴史・社会・地理の要因を重視し,後に言語周圏論,地域言語学 (areal linguistics) ,基層理論 (substratum theory) と呼ばれることになる重要な概念を導入したという功績もある.柳田がフォスラー学派や新言語学派から直接に影響を受けたかどうかは未調査だが,これらの学派と柳田の間に多くの際立った類似点が見られることは確かである.

個人の心理の重視は,個々の方言語の生長の重視にもつながる.というのは,繊細な個人の心理は,個々の語の選択にもその繊細さを発揮するはずだからである.柳田が方言における語の変異を論じた次の一節 (37--38) は,事実上,言語変化における個人の美的感覚の重要性を指摘していると解釈してよい.

単語の符号化ということは,在来の使用者のみには何でもないことのようであるが,それを一の土地から他の土地に移そうとする場合には,かなり大きな障碍となって現われる.新語の動機のまだ明らかに知られているものには,根を引いて植えかえるような味得があるに反して,此方はただ枝を折って手に持つだけの模倣しかないからであろうと思う.個々の事物によって方言量に多少があり,個々の方言に領域の広狭があるということは,恐らくはこの符号化の遅速,もしくはこれを防止すべき外部の力の,有無強弱によるものであって,言語を一種の社会資料として利用せんとする者には,殊にこの関係を明確にして置く必要があるのである./私の仮定がもし当っているならば,現在一つの方言の活躍を支持し,殊にその流伝を容易ならしめている力は,同時にまたその語の新生を促した力であった.だから一方の原因が不明になる頃には,他の一方の効果も弱って,後にはただかつて是を育てた人の群れに,符合と化して残る以外には,至って僅少なる模倣者を得るに止まり,何かの機会あるごとに,新しいものに代らるる運命をもつのである.是を単語の生老病死と名づくることは,必ずしも不倫とは言うことが出来ぬ.もとよりその間には寿命の長短があって,古語にも往々にして今も活き,成長しまた征服しつつあるものもあることは事実だが,大体からいうと古いものは失せやすく,後に生まれたものの迎えられるのは常の法則である故に,我々は若干の例外のあるべきことを心に置いて,ほぼ現在の方言の分野から,それぞれの語の年齢長幼を推知することを許されるのである.

上に触れた一群の言語学者たちの共通項をくくり出せば,個人心理の重視,観念的,繊細,方言資料の尊重というところだろう.

・ 柳田 国男 『蝸牛考』 岩波書店,1980年.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2012-03-23 Fri

■ #1061. Coseriu の言語学史の振子 [linguistics][diachrony][history_of_linguistics][renaissance][philosophy_of_language]

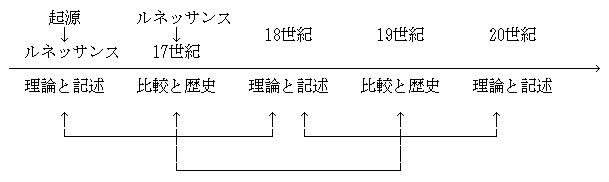

通常,近代言語学史は,Sir William Jones (1746--1794) の1786年の講演と,それに続く比較言語学の発展において始まったとされる([2010-02-03-1]の記事「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」を参照).しかし,この18世紀末の契機は,舞台を西洋に限るとしても,より広い歴史的な視野から評価する必要がある.確かに,18世紀末は,初めて継続的に科学的な態度で言語に注目し始めたという点で,言語学史に一線を画する時代だったことは認めてよい.しかし,それ以前にも常に人々は言語に関心を注いできたのである.1786年を境に以前と以後にわける言語学史のとらえ方を「断絶」と呼ぶのであれば,ルーマニア生まれでドイツの言語学者 Coseriu (1921--2002) の言語学史のとらえ方は「振子」,共時的関心と通時的関心のあいだに揺れる振子として表現できるだろう.加賀野井 (65) に紹介されている Coseriu の図式は以下の通り.

この図式によれば,ルネッサンスと19世紀が歴史主義の時代,その前後と狭間の時代が理論・記述主義の時代ということになる.ルネッサンス以前は,ギリシア語やラテン語を規範とする見方や言語哲学が盛んであり,視点は共時的だった.ルネッサンス期は言語どうしの比較や同一言語の異なる時代の比較へ関心が移り,通時的な傾向を示した.18世紀には,近代語の記述文法の研究が進み,ライプニッツの普遍文法などが出たことから,共時的な関心の時代だったといえる.19世紀には比較言語学によって通時的な側面に光が当てられた.そして,20世紀,特にソシュール以降は共時的な言語学が優勢となった.

この図から当然の如く湧き出てくるのは,21世紀は,通時的な関心へと振子が揺り戻すのではないかという予想だ.各時代の関心の交替は,何も言語学の分野だけに限ったことではなく,他の学問領域にも広く共通した思想上の傾向だった.そして,現代のように時代の転換期にあるといわれる時代には,歴史を顧みる傾向が強まるとも言われる.20世紀を駆け抜けた共時言語学の拡散と限界から,そろそろ一休みを入れたい気分にならないとも限らない.振子は,人間の退屈しやすい性質,気分転換を欲する性質を反映していると考えれば,そろそろ揺り戻しがあるかもしれないということも十分に考えられる.

もちろん,Coseriu の振子は,後代から観察した過去の記録にすぎず,未来を決定する力はない.歴史を作るのはそれぞれの時代の人間であり,ここでいえば言語観察者や言語学者である.しかし,20世紀の言語学の達成と発展性を考えると,振子が揺り戻すかもしれないと考えさせる根拠はある.1つは,20世紀の構造言語学や生成文法があまり手をつけずにおいた言語の変異と変化の重要性が,20世紀後半になって認識されてきたこと.2つは,20世紀の共時言語学が上げてきた種々の成果を,かつてソシュールが優先度低しとして棚上げしておいた通時態にも応用してみたくなるのが人情ではないかということ.

また,これは20世紀言語学の成果とは独立した要因ながら,筆者の日頃考えているところだが,英語などの有力言語の世界的な広がり,国際交流に伴う語学熱,情報化社会に裏打ちされた言語の重要性の喧伝などという現代の社会現象が,人々に言語疲れを引き起こす可能性があるのではないかということだ.言語は役に立つ,言語の力は偉大だなどとあまりに喧伝されると疲れてしまう.むしろ,なぜそうなのか,なぜそうなってきたのかという本質的な問題へ向かう傾向が生じるのではないか.

とここまで書きながら,上の議論は,英語史や歴史言語学に肩入れしている筆者の願いにすぎないのかもしれないな,と思ったりもする.21世紀の潮流を見極めたい.

・ 加賀野井 秀一 『20世紀言語学入門』 講談社〈講談社現代新書〉,1995年.

2012-03-18 Sun

■ #1056. 言語変化は人間による積極的な採用である [language_change][linguistics][grimms_law][history_of_linguistics]

20世紀後半までの近代言語学の歴史は,抽象化の歴史といってもよい.言語という雑多で切り込みにくい対象を科学するためには,数多くの上皮をはぎ取り,裸にしてかかる必要があった.言語それ自体を取り出すために,文字をはぎ取り,民族や国家を捨象し,最後には話者を追放した.そのようにしてまな板に載せられた裸の言語を相手に,理論化を進めていったのである.それにより理論言語学は大いに発展したのであり,言語学の進歩にとって必要だったことは間違いない.それを踏まえて,20世紀後半からは,言語学は理論から実践へと関心を戻してきたようにみえる.社会言語学や語用論などの興隆は,社会や話者を言語学へ甦らせようとする欲求の結果だろう.

この視点は重要である.音声変化の代表例としてグリムの法則 (Grimm's Law) を例に取ろう ([2009-08-08-1]の記事「グリムの法則とは何か」を参照).そこでは印欧祖語の *p がゲルマン語では *f へ変化したとされるが,「法則」と呼ばれることの意味は何であるかを考えてみたい.この音声変化は原則として例外なくすべての語において生じたとされ,その意味で法則と呼ぶにふさわしい性格があることは確かだ.しかし,これは自然科学的な意味での法則ではあり得ない.なぜならば,話者という人間が介在しなければこの変化は起こりようがなかったし,歴史的に一回限りの出来事であるために再現可能性がないからである.特定の時期の特定の話者(集団)に依存していた変化であるから,熱力学の第2法則のようなものとは本質的に異なる.音声変化の主である話者は,受動的に変化を受けていたわけではなく,能動的に変化を起こしていたと考えなければならない.そこには話者による採用という積極的な行動があったと仮定せざるを得ない.田中 (153--54) のことばで,この主張を聞いてみよう.

人間という動物は,無意識に,なにか人間を超えた法則にしたがって,自分でも気づかずに p を f と発音するほどに法則に従順でなければならないのだろうか.そんなことがあるはずはないし,またあってはならない.人間は法則のために存在するものではないからである.およそ人間に関するできごとのなかに,無意識の法則的変化はあり得ない.p から f への変化は,一団の言語の話し手のなかで各個人の上に一斉に起きたのではなく,ある個人の上に生じた変化が拡散し,社会的に採用されたのだということを,じつによくわかるように説明したのはエウジェニオ・コセリウだった.かれは,あらゆる変化は採用であり,採用は人間の意志の行為であること,ちょうどタイプライターの p の文字を一たび f でとりかえたならば,あとは何度たたいても f が出てくるのは少しもふしぎでないのと同様,それは自然の法則とは無縁なものだと説明してみせた.こうして,音韻法則は,超人間法則の神秘の世界から,やっと人間世界にひきもどされたのである.(引用者注:太字で示した採用は,原文では傍点)

コセリウのように,言語を人間世界にひきもどそうとした日本の学者がある.方言周圏論を提唱した柳田国男である([2012-03-07-1]の記事「#1045. 柳田国男の方言周圏論」を参照).柳田は,蝸牛を表わす種々の語の地理的な伝播を念頭におきながら,新語の拡大は,人々の新語の「採択」に他ならないと論じている.その採択とは,文芸の評価と異なるところのない,好みの反映された積極的な承認であると断じている.やや長い引用だが,「話者集団による積極的な承認」という強い主張を味わうために,1段落をすべて記そう (39--40) .

あるいはこの新陳代謝の状態をもって,簡単に流行と言ってしまえばよいと思う人もあるか知らぬが,それには二つの理由があって,自分たちは従うことが出来ない.「流行」は社会学上の用語として今なおあまりに不精確な内容しか有たぬこと是が一つ,二つには新語の採択には単にそれが新しいからという以上に,遥かに具体的なる理由が,幾つでも想像し得られるからである.たとえば語音が当節の若き人々に,特に愛好せられるものであり,もしくは鮮明なる聯想があって,記憶通意に便であることなども一つの場合であるが,更に命名の動機に意匠があり,聴く者をして容易に観察の奇抜と,表現の技巧を承認せしめるものに至っては,その効果はちょうど他の複雑なる諸種の文芸の,世に行なわるると異なるところがない.一方にはまたその第一次の使用者らが,しばしば試みてただ稀にしか成功しなかった点も,頗る近世の詩歌・俳諧・秀句・謎々などとよく似ていて,今でもその作品から溯って,それが人を動かし得た理由を察し得るのであるが,しかもただ一つの相異はその作者の個人でなく,最初から一つの群であったことである.かつて民間文芸の成長した経路を考えてみた人ならば,この点は決して諒解に難くないであろう.独り方言の発明のみと言わず,歌でも唱え言でもはた諺でも,仮令始めて口にする者は或る一人であろうとも,それ以前に既にそう言わなければならぬ気運は,群の中に醸されていたので,ただその中の最も鋭敏なる者が,衆意を代表して出口の役を勤めたまでであった.それ故にいつも確かなる起りは不明であり,また出来るや否やとにかく直ぐに一部の用語となるのであった.隠語や綽名は常にかくのごとくして現われた.各地の新方言の取捨選択も,恐らくはまた是と同様なる支持者を持っていたことであろう.この群衆の承認は積極的のものである.単に癖とか惰性とかいうような,見のがし聞きのがしとは一つではない.それを自分が差別して,此方を新語の成長力などと名づけんとしているのである.

音声と語彙とでは,変化に際する意識の関与の度合いに差があるだろうが,それは質の差ではなく程度の差ということになろうか.

・ 田中 克彦 『ことばと国家』 岩波書店,1981年.

・ 柳田 国男 『蝸牛考』 岩波書店,1980年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow