2021-12-12 Sun

■ #4612. 言語の起源と発達を巡る諸問題 [evolution][origin_of_language][history_of_linguistics][anthropology][sign_language][biology][philosophy_of_language]

言語の起源と発達について,本ブログでは origin_of_language や evolution の記事で取り上げてきた.古代から現代に至るまで問い続けられてきた古くて新しい問題だが,とりわけ昨今は学際的なアプローチが不可欠である.あまりに深く広く領域であり,研究の歴史と成果を一望するのも難しいほどだが,Mufwene (14--15) が "The Origins and the Evolution of Language" と題する論考で,関連する諸問題の一端をリストで示しているので,そちらを引用する.

1. Was language given to humans by God or did it emerge by Darwinian evolution?

2. From a phylogenetic perspective, did language emerge abruptly or gradually? If the emergence of language was protracted, what plausible intermediate stages can be posited and what would count as evidence for positing them? Assuming that the structure of modern languages is modular, would gradual evolution apply to any of the modules, only to some of them, or only to the overall architecture? What is the probable time of the emergence of the first real ancestor of modern language?

3. Does possessing Language, the non-individuated construct associated exclusively with humans, presuppose monogenesis or does it allow for polygenesis? How consistent is either position with paleontological evidence about the evolution of the Homo genus? How did linguistic diversity start? Assuming Darwinian (variational rather than transformational) evolution, can monogenesis account for typological variation as plausibly as polygenesis?

4. What is the chronological relationship between communication and language? What light does this distinction shed on the relation between sign(ed) and spoken language? Did some of our hominin ancestors communicated by means of ape-like vocalizations and gestures? If so, how can we account for the transition from them to phonetic and signed languages? And how can we account for the fact that modern humans have favoured speaking over signing? Assuming that language is a communication technology, to what extent are some of the structural properties of language consequences of the linearity imposed by the phonic and signing devices used in their architecture.

5. Is the evolution of language more biological than cultural? Or is it the other way around, or equally both? Are languages as cultural artifacts deliberate inventions or emergent phenomena? Who are the agents in the emergence of language: individuals or populations, or both?

6. What is the relationship between language and thought? Did these entities co-evolve or did one cause the other?

7. Is there such a thing as 'language organ' or 'biological endowment for language'? How can it be characterized relative to modern humans' anatomical and/or mental makeups? What are the anatomical, mental, and social factors that facilitated the emergence of language?

8. Can we learn something about the evolution of language from historical language change, especially from the emergence of creoles and pidgins? Can we learn something from child language and/or from home sign language? And what can be learned from 'linguistic apes'? Does it make sense to characterize these particular communicative 'systems' as fossils of the human protolanguage . . . ? In the same vein, what can modelling contribute to understanding the evolution of language. This is definitely the kind of thing that scholars could not do before the twentieth century; it is important to assess its heuristic significance.

一覧を眺めるだけで膨大な問いだということがよく分かる.私の研究している英語史や言語変化 (language_change) は,この茫洋たる分野からみれば本当に微々たる存在にすぎず,しかもこの分野に直接的に資するかも分からない細事である.

・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.

2021-11-12 Fri

■ #4582. 宇賀治正朋(著)『英文法学史』の目次 [toc][history_of_english_grammar][history_of_linguistics]

故宇賀治正朋先生の著書に『英文法学史』がある.御遺族が御遺稿を自費で出版されたとのことで,非売品として一般には知られていない著書である.先日,知り合いの研究者より1部をいただく機会があった.ここに目次を示し,宇賀治先生がいかにして英文法史を紡いだかを概観したい.大きな見取り図が得られる.

1 序章

1.1 Grammar: 定義と構成部門

1.2 Grammar: 最初の適用言語ラテン語

第1部 先史時代 ー 英文法の源流

2 古代ギリシアの文法研究

2.1 古代ギリシァ前期

2.1.1 プラトン ー 始原の言語学書 対話篇『クラテュロス』

2.1.2 アリストテレス ー 文法学の祖

2.1.3 ストア派の哲学者たち ー 文法は論理学の一分野

2.1.4 まとめ

2.2 古代ギリシァ後期 ー ヘレニズム時代

2.2.1 アレクサンドリアの文法家

2.2.1.1 ディオニュシオス ー 「文法術」の出現

2.2.1.2 評釈と意義

2.2.1.3 アポロニオス ー 統語論の開拓者

第1部 定冠詞・関係代名詞

第2部 代名詞

第3部 文法違反(solecism)・動詞・分詞

第4部 前置詞・副詞

3 古代ローマの文法研究

3.1 ウァッロ ー 屈折形態論の創始者

3.2 歴史的意義

3.3 ドナトゥス ー 現代にいたる文法組織の大綱を決定

I. Ars Minor

II. Ars Maior

3.4 評価

4 中世イングランドの文法研究

4.1 イングランドの状況

5 英文法の出現

5.1 時代背景

5.2 Bullokar から1600年まで

文献解題1. William Bullokar: Bref Grammar for English (1586)

5.3 1601年から1700年まで

文献解題2. Ben Jonson: The English Grammar (1640)

文献解題3. John Wallis: Grammatica Linguae Anglicanae (1653)

5.4 1701年から1800年まで

文献解題4. Lindley Murray: English Grammar, Adapted to the Different Classes of Learners (1795)

・ 宇賀治 正朋 『英文法学史』 研究社印刷,2012年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2021-10-16 Sat

■ #4555. 対立する形式意味論と認知意味論 [semantics][cognitive_linguistics][history_of_linguistics]

意味論 (semantics) と一口にいっても,様々なとらえ方がある.そして,学界にも派閥がある.学問名 semantics の複数形の -sは,その点でふさわしいともいえる.

大きく2つの派閥に分けるならば,伝統的な形式意味論(構造主義意味論を含む)か,1970年代後半に興った新しい認知意味論かとなる.これは,一般言語学でいうところの構造主義・生成文法と認知言語学の対立になぞらえることもできるだろう.

Sweetser (12) が意味論の2つの派閥の対立について,分かりやすく記述している.

Recent work in linguistics has tended to view semantics in one of two divergent ways: either meaning is a potentially mathematiziable or formalizable domain (if only we could find the right primes or premises for the mathematical analysis), or meaning is a morass of culturally and historically idiosyncratic facts from which one can salvage occasional linguistic regularities. Those who do the former kind of semantics have frequently been eager to separate linguistic meaning from general human cognition and experience, and to keep linguistic "levels" 'syntax vs semantics vs pragmatics) distinct from one another; formalization is presumed to be easier if the domain can be successfully delimited. Semanticists of the latter sort, on the other hand, are often quite ready to accept the direct influence of experience or cognition on meaning-structures, but find it hard to see how such meaning-structures could be formalized: how can airtight generalizations be made about experience-shaped semantics, when experience itself is so varied and so far from currently being described by any complete formal analysis?

確かに対立の構図とはなっているが,伝統的意味論と新興の意味論の各々には長所もあれば短所もある.相互補完的にみておくのがよさそうだ.関連して「#1686. 言語学的意味論の略史」 ([2013-12-08-1]) も参照.

・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.

・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.

2021-06-17 Thu

■ #4434. 言語変化の地理的な伝播に関する諸説 [wave_theory][geography][geolinguistics][sociolinguistics][history_of_linguistics]

言語変化は地理的にどのように伝播するのか.言語地理学 (linguistic geography or geolinguistics) の問題として,様々な説が唱えられてきた.最も古く最もよく知られているのは波状説 (the wave theory; Wellentheorie) だろう.変化の生じた中心地から,同心円状に波のように広がっていくというものだ.日本語研究において「方言周圏論」として知られるものも,この一種と考えてよい.関連して「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]) ,「#1000. 古語は辺境に残る」 ([2012-01-22-1]) ,「#1045. 柳田国男の方言周圏論」 ([2012-03-07-1]) や wave_theory の各記事を参照.

波状説に都市階層や人口規模というパラメータを組み込んだ "Urban Hierarchy Model" あるいは "cascade diffusion" と称される説もある (Britain 2035) .これは大都市で始まった変化が中都市,そして小都市,村,田舎へと,階層・規模に沿った順序で伝播していくというものだ.

この "Urban Hierarchy Model" の延長線上に "gravity model" という説がある.都市間の相対的な影響関係を考慮するモデルだ(cf. 「#2170. gravity model」 ([2015-04-06-1])).言語変化がある都市から別の都市へとジャンプしながら伝播していく様子から,私が「飛び石理論」と呼んできたものにも近い(cf.「#2034. 波状理論ならぬ飛び石理論」 ([2014-11-21-1]),「#2040. 北前船と飛び石理論」 ([2014-11-27-1])).

さらにこれらの説の1変種として "Cultural Hearth model" (Britain 2036) というものもある.ある都市から別の都市に伝播するよりも早く,まず都市周辺部に広がっていくという事例が報告されている.「#2037. 言語革新の伝播と交通網」 ([2014-11-24-1]) で紹介した例なども,これに近いかもしれない.

たいてい言語変化の伝播は都市から田舎へという方向性をもつものと認識されているが,逆に田舎から都市へ伝播するタイプの事例も確認されている.これは "counterhierarchical diffusion" と呼ばれる (Britain 2037) .関連して「#2171. gravity model の限界」 ([2015-04-07-1]) を参照されたい.

単純な波状説を除いた上記の諸説は,それぞれ力点の置き方こそ異なっているが,およそ地理的距離,都市階層,人口規模などのパラメータを設定している点では共通している.パラメータの種類を増やして新たなモデルを提示していくことも可能かもしれないが,そのようなパラメータの束の本質は何なのだろうか.これについて,言語地理学の第一人者である Hägerstrand は "the diffusion of innovation is by definition a function of communication" (27) と喝破している.複数のパラメータを単一の "communication" にまとめあげただけ,といえばそうなのだが,すべての言語変化の伝播を1つのモデルで説明しようとしても無理だということを分かりやすく述べた謂いだと思う.ある種の一般的な傾向は見出せるとしても,伝播の個々の事例は独自のものであり,したがって独自に設定されたパラメータで説明されるべきものなのだろう.

・ Britain, David. "Varieties of English: Diffusion." Chapter 129 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2031--43.

・ Hägerstrand, Torsten. "Aspects of the Spatial Structure of Social Communication and the Diffusion of Information." Papers and Proceedings of the Regional Science Association 16 (1966): 27--42.

2021-02-20 Sat

■ #4317. なぜ「格」が "case" なのか [terminology][case][grammar][history_of_linguistics][etymology][dionysius_thrax][sobokunagimon][latin][greek][vocative]

本ブログでは種々の文法用語の由来について「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1]),「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]),「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1]),「#3307. 文法用語としての participle 「分詞」」 ([2018-05-17-1]),「#3983. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (1)」 ([2020-03-23-1]),「#3984. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (2)」 ([2020-03-24-1]),「#3985. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (3)」 ([2020-03-25-1]) などで取り上げてきた.今回は「格」がなぜ "case" と呼ばれるのかについて,連日参照・引用している Blake (19--20) より概要を引用する.

The term case is from Latin cāsus, which is in turn a translation of the Greek ptōsis 'fall'. The term originally referred to verbs as well as nouns and the idea seems to have been of falling away from an assumed standard form, a notion also reflected in the term 'declension' used with reference to inflectional classes. It is from dēclīnātiō, literally a 'bending down or aside'. With nouns the nominative was taken to be basic, with verbs the first person singular of the present indicative. For Aristotle the notion of ptōsis extended to adverbial derivations as well as inflections, e.g. dikaiōs 'justly' from the adjective dikaios 'just'. With the Stoics (third century BC) the term became confined to nominal inflection . . . .

The nominative was referred to as the orthē 'straight', 'upright' or eutheia onomastikē 'nominative case'. Here ptōsis takes on the meaning of case as we know it, not just of a falling away from a standard. In other words it came to cover all cases not just the non-nominative cases, which in Ancient Greek were called collectively ptōseis plagiai 'slanting' or 'oblique cases' and for the early Greek grammarians comprised genikē 'genitive', dotikē 'dative' and aitiatikē 'accusative'. The vocative which also occurred in Ancient Greek, was not recognised until Dionysius Thrax (c. 100 BC) admitted it, which is understandable in light of the fact that it does not mark the relation of a nominal dependent to a head . . . . The received case labels are the Latin translations of the Greek ones with the addition of ablative, a case found in Latin but not Greek. The naming of this case has been attributed to Julius Caesar . . . . The label accusative is a mistranslation of the Greek aitiatikē ptōsis which refers to the patient of an action caused to happen (aitia 'cause'). Varro (116 BC--27? BC) is responsible for the term and he appears to have been influenced by the other meaning of aitia, namely 'accusation' . . . .

この文章を読んで,いろいろと合点がいった.英語学を含む印欧言語学で基本的なタームとなっている case (格)にせよ declension (語形変化)にせよ inflection (屈折)にせよ,私はその名付けの本質がいまいち呑み込めていなかったのだ.だが,今回よく分かった.印欧語の形態変化の根底には,まずイデア的な理想形があり,それが現世的に実現するためには,理想形からそれて「落ちた」あるいは「曲がった」形態へと堕する必要がある,というネガティヴな発想があるのだ.まず最初に「正しい」形態が設定されており,現実の発話のなかで実現するのは「崩れた」形である,というのが基本的な捉え方なのだろうと思う.

日本語の動詞についていわれる「活用」という用語は,それに比べればポジティヴ(少なくともニュートラル)である.動詞についてイデア的な原形は想定されているが,実際に文の中に現われるのは「堕落」した形ではなく,あくまでプラグマティックに「活用」した形である,という発想がある.

この違いは,言語思想的にも非常におもしろい.洋の東西の規範文法や正書法の考え方の異同とも,もしかすると関係するかもしれない.今後考えていきたい問題である.

・ Blake, Barry J. Case. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2001.

2021-01-30 Sat

■ #4296. 音素とは何か? --- Crystal の用語辞典より [sobokunagimon][phoneme][phonetics][phonology][terminology][history_of_linguistics][linguistics]

音素 (phoneme) は,言語学の入門書でも必ず取り上げられる言語の基本的単位であるといわれながら,実は定義が様々にあり,言語学上もっとも問題含みの概念・用語の1つである.学史上も論争が絶えず,軽々に立ち入ることのできないタームである.言語学では,往々にしてこのような問題含みの議論がある.例えば,語 (word) という基本的な単位すら,言語学ではいまだ盤石な定義が与えられていない (cf. 「語の定義がなぜ難しいか」の記事セット) .

音素の定義というのっぴきならない問題にいきなり迫るわけにもいかないので,まずは用語辞典の記述に頼ってみよう.ただ,いくつか当たってみたのだが,問題のややこしさを反映してか,どれも記述がストレートでない.そのなかでも分かりやすい方だったのが Crystal の用語辞典だったので,取っ掛かりとして長々と引用したい.ただし,これとて絶対的に分かりやすいかといえば疑問.それくらい,初心者には(実は専門家にも)取っつきにくい用語・概念.

phoneme (n.) The minimal unit in the sound SYSTEM of a LANGUAGE, according to traditional PHONOLOGICAL theories. The original motivation for the concept stemmed from the concern to establish patterns of organization within the indefinitely large range of sounds heard in languages. The PHONETIC specifications of the sounds (or PHONES) heard in speech, it was realized, contain far more detail than is needed to identify the way languages make CONTRASTS in MEANINGS. The notion of the phoneme allowed linguists to group together sets of phonetically similar phones as VARIANTS, or 'members', of the same underlying unit. The phones were said to be REALIZATIONS of the phonemes, and the variants were referred to as allophones of the phonemes . . . . Each language can be shown to operate with a relatively small number of phonemes; some languages have as few as fifteen phonemes; othes as many as eighty. An analysis in these terms will display a language's phonemic inventory/structure/system. No two languages have the same phonemic system.

Sounds are considered to be members of the same phoneme if they are phonetically similar, and do not occur in the same ENVIRONMENT (i.e. they are in COMPLEMENTARY DISTRIBUTION) --- or, if they do, the substitution of one sound for the other does not cause a change in meaning (i.e. they are in FREE VARIATION). A sound is considered 'phonemic', on the other hand, if its substitution in a word does cause a change in meaning. In a phonemic transcription, only the phonemes are given symbols (compared with phonetic TRANSCRIPTIONS, where different degrees of allophonic detail are introduced, depending on one's purpose). Phonemic symbols are written between oblique brackets, compared with square brackets used for phonetic transcriptions; e.g. the phoneme /d/ has the allophones [d] (i.e. an ALVEOLAR VOICED variant), [d̥] (i.e. an alveolar devoiced variant), [d̪] (i.e. a DENTAL variant) in various complementary positions in English words. Putting this another way, it is not possible to find a pair of words in English which contrast in meaning solely on account of the difference between these features (though such contrasts may exist in other languages). The emphasis on transcription found in early phonemic studies is summarized in the subtitle of one book on the subject: 'a technique for reducing languages to writing'. The extent to which the relationship between the phonemes and the GRAPHEMES of a language is regular is called the 'phoneme-grapheme correspondence'.

On this general basis, several approaches to phonemic analysis, or phonemics, have developed. The PRAGUE SCHOOL defined the phoneme as a BUNDLE of abstract DISTINCTIVE FEATURES, or OPPOSITIONS between sounds (such as VOICING, NASALITY), and approach which was developed later by Jakobson and Halle . . . , and GENERATIVE phonology. The approach of the British phonetician Daniel Jones (1881--1967) viewed the phoneme as a 'family' of related sounds, and not as oppositions. American linguists in the 1940s also emphasized the phonetic reality of phonemes, in their concern to devise PROCEDURES of analysis, paying particular attention to the DISTRIBUTION of sounds in an UTTERANCE. Apart from the question of definition, if the view is taken that all aspects of the sound system of a language can be analysed in terms of phonemes --- that is, the SUPRASEGMENTAL as well as the SEGMENTAL features --- then phonemics becomes equivalent to phonology (= phonemic phonology). This view was particularly common in later developments of the American STRUCTURALIST tradition of linguistic analysis, where linguists adopting this 'phonemic principle' were called phonemicists. Many phonologists, however (particularly in the British tradition), prefer not to analyse suprasegmental features in terms of phonemes, and have developed approaches which do without the phoneme altogether ('non-phonemic phonology', as in PROSODIC and DISTINCTIVE FEATURE theories).

最後の段落に諸派の見解が略述されているが,いや,実に厄介.

音声 (phone) と音素 (phoneme) との違いについて,これまでに次のような記事を書いてきたので,そちらも参照.

・ 「#669. 発音表記と英語史」 ([2011-02-25-1])

・ 「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1])

・ 「#4232. 音声学と音韻論は,車の構造とスタイル」 ([2020-11-27-1])

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2021-01-28 Thu

■ #4294. Trier の「意味の場」の言語学史上の意義 (2) [history_of_linguistics][semantics][semantic_field][saussure][terminology]

昨日の記事に引き続き,Trier に帰せられる「意味の場」について.院生に教えてもらった Öhman による関連する論文を読んだが,言語の「場」 (Feld, or field) を巡る学史が要領よくまとまっていて勉強になった.

Humboldt に端を発し,20世紀前半の Ipsen, Trier, Jolles, Porzig へとつながるドイツを中心とした言語学界において,様々な「場」の捉え方が提案されることになった.その背景には,ゲシュタルト心理学の影響があるという (Öhman 124) .語彙や意味も個々の項を原子的に眺めているだけでは不十分であり,項の集団を全体としてとらえる視点が必要であるとされた.言い換えれば,個々の項も構造のなかで理解する必要があるということであり,これはまさにソシュールの創始した構造主義の言語観にほかならない.

ただ,一口に「場」といっても,Ipsen, Trier, Porzig の「場」の捉え方はそれぞれ異なっている.Öhman 論文では各々の解説と評価がなされているが,ここでは現代に至るまで強い影響力を持ち続けている Trier の「意味の場」理論に注目したい.

現代では「意味の場」 (semantic_field) は「語彙の場」 (lexical field) とほぼ同義で用いられており,若干の力点の置き方の違いを除けば,明確に区別されていないように見受けられる.しかし,Trier は,両者は互いに関係するものの,2つの異なる「場」であると考えていた.

Trier investigates language as ergon or, in the Saussurean terminology, as langue rather than parole. His (sic) distinguishes conceptual and lexical fields. The conceptual field exists independently of, or at least beside, the lexical fields. The lexical field is formed by a word and its conceptual cognates and corresponds to the entirety of the conceptual field. The latter is divided into parts by the word mosaic (Wortdecke) of the lexical field. A word alone has not meaning but acquires one only through the opposition between it and neighboring words in the pattern. For instance, in the grading of examination results as excellent, good, fair, poor, very poor, the word poor acquires a meaning only when one knows that the scale of grading consists of five degrees and that poor lies in the lower half between fair and very poor. (Öhman 126--27)

また,Trier は,いずれの場についても,複数の場が集まって,より大きな場を作り上げ,最終的には当該言語が表わす意味や語彙の総体にたどり着くという,壮大な場の体系を考えていた.

The linguistic field, Trier stresses, is no isolated sphere in the vocabulary, even if this at first appears to be the case. Just as sections of a lexical field border on one another and form a whole, corresponding to the conceptual field, so do the lexical as well as the conceptual fields, according to Trier's theory, join together to form in turn fields of higher orders, until finally the entire vocabulary is included. The fields of lower order "articulate" (ergliedern sich) to form those of higher order, while the fields of higher order "resolve" (gliedern sich aus) into those of lower order. In treating his field as a closed unit, Trier uses a working hypothesis which is necessary to make the analysis at all possible. (Öhman 127)

いかにも構造主義的な言語観ではある.しかし,後の意味論研究が明らかにしてきたように,実際の意味にせよ語彙にせよ,水も漏らさぬ理想的な場の体系を作っているわけではなく,むしろ重なり合い,動的でもある複雑な体系なのだ.その点では,Trier の意味の場の理論も,時代による限界があったと言わざるを得ない.とはいえ,意味論の学史上,重要な転機の1つであったとは評価できるだろう.

・ Öhman, Suzanne. "Theories of 'the Linguistic Field'." Word 9 (1953): 123--34.

2021-01-27 Wed

■ #4293. Trier の「意味の場」の言語学史上の意義 (1) [history_of_linguistics][semantics][semantic_field][terminology]

ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) に発する構造言語学の流れのなかで,語彙意味論の領域で「場」 (Feld, or field) の概念を確立したのはドイツの文献学者 Jost Trier (1894--1970) である.1931年の Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes: Die Geschichte eines sprachlichen Feldes (Heidelberg: Carl Winter) により「場」,特に「語場」の理論 (Wortfeldtheorie) を創唱した.

Trier は「意味の場」 (Bedeutungsfeld, or semantic_field) の理論の確立者として言及されることもあるが,正確にいえば,この用語は先立つ Ipsen のものである.Ipsen, Porzig, Weisgerber と Trier とが,時代の趨勢の中で協働して「場」の概念を言語学に広めていったと言えばよいだろうか.

「言語の場」 (sprachliche Felder) とは一般的な用語であり,その下位区分に Wordfelder (さらにその下に morphologische Felder と syntagmatische Felder)と Gedankenfelder (さらにその下に Begriffsfelder と Kontextfelder)がある.これらは「特定の相互関係によって結びつき,一定のまとまりをなすような語の集合を指し,ある言語の語彙はこのような集合の階層組織として成立していると見なされる」と解説される(山中ほか,p. 24).

「意味の場」をはじめとした「場」の概念を持ち込むことによって Trier らが生み出した功績は,語の意味や意味変化の分析において,個々の語に注目するのではなく,語集合である「場」を単位とする分析の基盤を提供したことにある.今となっては珍しくもない,何らかの分類による「語群」単位によって意味を研究するという方法論が初めて体系化されたのだった.この発想に依拠して,ある単語の意味変化というものが,その単語だけの問題としてではなく,関連する語群が構成する「場」の編成替え (Umgliederung der Wortfelder) の問題として扱えるようになったのだ.新たに考察すべき「単位」が設定されたという点で,学史上の意義を有する.

語彙のなかの閉じたサブセットとしての「意味の場」は,範囲が限定されているだけに研究しやすいともいえる.一方,それがいかなる一般性を示し得るのか,という問題もあることは指摘しておきたい.

・ 山中 桂一,原口 庄輔,今西 典子 (編) 『意味論』 研究社英語学文献解題 第7巻.研究社.2005年.

2020-11-24 Tue

■ #4229. Fertig による analogy の定義 [analogy][history_of_linguistics][terminology][review][morphology]

言語学史上,類推作用 (analogy) については多くが論じられてきた.「音韻法則に例外なし」を謳い上げた19世紀の比較言語学者たちは analogy を言語変化の例外を集めたゴミ箱として扱った一方で,英語史を含め個別言語の言語史記述においては,analogy を引き合いに出さなければ諸問題を考察することすら不可能なほどに,概念・用語としては広く浸透した(cf. 「#555. 2種類の analogy」 ([2010-11-03-1]),「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1])).analogy を巡る様々な立場の存在は,それが日常用語でもあり学術用語でもあるという点に関わっているように思われる.学術用語としても,言語学のみならず心理学や認知科学などで各々の定義が与えられており,比較するだけで頭が痛くなってくる.

ここ数日の記事で引用している Fertig (12) は,言語学における analogy という厄介な代物を本格的に再考し,改めて導入しようとしている.読みながら多くのインスピレーションを受けているが,とりわけ重要なのは Fertig なりの analogy の定義である.これが本書の序盤 (12) に提示されるので,こちらに引用しておきたい.

(3a) analogy1 [general sense] is the cognitive capacity to reason about relationships among elements in one domain based on knowledge or beliefs about another domain. Specifically, this includes the ability to make predictions/guesses about unknown properties of elements in one domain based on knowledge of one or more other elements in that domain and perceived parallels between those elements and sets of known elements in another domain.

(3b) analogy2 [specific sense] is the capacity of speakers to produce meaningful linguistic forms that they may have never before encountered, based on patterns they discern across other forms belonging to the same linguistic system.

(3c) an analogical formation is a form (word, phrase, clause, sentence, etc.) produced by a speaker on the basis of analogy2.

(3d) associative interference is an analogical formation and/or a product of associative interference that deviates from current norms of usage.

(3f) an analogical change is a difference over time in prevailing usage within (a significant portion of) a speech community that corresponds to an analogical innovation or a set of related innovations.

定義というのは,それだけ読んでもなぜそのようになっているのか,なぜそこまで精妙な言い回しをするのか分からないことも多いが,それはこの analogy についても当てはまる.Fertig の新機軸の1つは,従来の analogy 観に (3d) の項目を付け加えたことである.伝統的な「比例式」を用いた analogy の定義には当てはまらないが,別の観点からは analogy とみなせる事例を加えるために,新たに検討されたのが (3d) だった.

もちろん Fertig の定義とて1つの定義,1つの学説にすぎず,精査していく必要があるだろう.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.

2019-11-11 Mon

■ #3850. 英語の動物の鳴き声 [history_of_linguistics][onomatopoeia][origin_of_language][reduplication]

動物の鳴き声は,言語学の歴史においては重要視されてきた.「#431. 諸説紛々の言語の起源」 ([2010-07-02-1]) でみたように言語の起源 (origin_of_language) とも密接な関係があると取り沙汰されてきたし,記号の恣意性の反例となるオノマトペ (onomatopoeia) の供給源でもある.しかし,やはり言語が異なれば鳴き声も異なる.以下,英語における主要な動物の鳴き声(動詞と名詞)を掲げよう(『英語便利辞典』 (474--76) より).

| Animal | cry (動) | cry (名) |

|---|---|---|

| bear (熊) | growl 警告,敵意を示すためにうなる | grr |

| roar 太く大きな声でほえる | rooaar | |

| bird (鳥) | chirp チッチッと鳴く | chirp-chirp |

| sing 歌うようにさえずる | ||

| tweet = chirp | tweet-tweet | |

| burro (小型ロバ) | bray いななく | hee-haw |

| cat (猫) | hiss 警告を示すためにシューッという声を出す | hisses; sssss |

| meow ニャオと鳴く | mew; miao | |

| purr 満足げにのどを鳴らす | purrrr | |

| spit 怒ってつばを吐くような声を出す | pffft | |

| chick (ひよこ) | cheep ピヨピヨと鳴く | cheep-cheep |

| peep ピヨピヨと鳴く | peep-peep | |

| cock [rooster] (雄鳥) | crow コケコッコーとときをつくる | cock-a-doodle-do |

| cow (牛) | bawl かん高い声をのばして鳴く | |

| low; moo モウと鳴く | moo | |

| cricket (コオロギ) | chirp かん高く短く断続的に鳴く | chirp-chirp; chirr |

| crow (カラス) | caw カアカアと鳴く | caw-caw |

| dog (犬) | bark ワンワンとほえる | bow-wow |

| growl 警告,敵意を示すためにうなる | grrr | |

| howl 遠ぼえをする | ow-ow-ow-oooow | |

| whine クンクンと鼻を鳴らす | ||

| woof 低い声でほえる | woof-woof | |

| yap; yip キャンキャンと鳴く | yap-yap; yip-yip | |

| donkey (ロバ) | bray いななく | hee-haw |

| dove (鳩) | coo クウクウと鳴く | coo-coo |

| duck (アヒル) | quack ガアガアと鳴く | quack-quack |

| squawk 鋭いしわがれ声で鳴く | ||

| elephant (象) | trumpet よく通る大きな声で鳴く | |

| fox (キツネ) | bark 短く高い声で鳴く | |

| frog (カエル) | croak ゲロゲロと鳴く | croak-croak; reebeep-reebeep |

| goat (山羊) | bleat メエメエと鳴く | bah-bah |

| goose [wild goose] (ガチョウ) | gabble ガアガアと鳴く | gabble-gabble |

| hiss シューッという声を出す | ||

| honk ガチョウ独特の声で鳴く | honk-honk | |

| hen (雌鳥) | cackle 卵を産んでかん高く継続的に鳴く | buck-buck-buck-budacket |

| cluck コッコッとひなを呼ぶ | cluck-cluck | |

| horse (馬) | neigh ヒヒーンといななく | wheee |

| snort 鼻から空気を強く出す=鼻息をたてる | ||

| whicker = neigh | ||

| whinny = neigh | ||

| hyena (ハイエナ) | laugh 人が笑うような声でほえる | hee-hee-hee |

| jay [blue jay] (カケス) | scold けたたましくさえずる | |

| lion (ライオン) | growl 警告,敵意を示すためにうなる | grrr |

| roar 太く大きな声でほえる | rooaar | |

| monkey (猿) | chatter キャッキャッと鳴く | chitter-chatter |

| scold けたたましく鳴く | ||

| mouse (ネズミ) | squeak チュウチュウと鳴く | eek-eek; squeak-squeak |

| mule (ラバ) | bray いななく | hee-haw |

| nightingale (ナイチンゲール) | sing さえずる | |

| warble = sing | ||

| owl [screech owl] (フクロウ) | hoot ホウホウと鳴く | whoo-whoo |

| screech 金切り声を出す | ||

| parrot | screech 金切り声を出す | |

| shriek 金切り声を出す | eek-eek | |

| talk 人の口まねをする | "Polly-wanna-cracker?" (オタケサン,こんにちは → オウムに言わせる決り文句) | |

| pig (豚) | grunt ブウブウと鳴く | |

| oink ブタ特有の声で鳴く | oink-oink | |

| squeal 金切り声を出す | ee-ee | |

| pigeon (ハト) | coo クウクウと鳴く | coo-coo |

| rat (ネズミ) | squeak チュウチュウと鳴く | eek-eek; squeak-squeak |

| robin (コマドリ) | chirp チッチッと鳴く | chirp-chirp |

| sheep (羊) | bleat メエメエと鳴く | bah-bah |

| snake (蛇) | hiss シューッという音を出す | sssss |

| sparrow (雀) | chirp チッチッと鳴く | chirp-chirp |

| swan (白鳥) | trumpet よく通る大きな声で鳴く | |

| tiger (虎) | growl 警告,敵意を示すためにうなる | grr |

| roar 太く大きな声でほえる | rooaar | |

| turkey (七面鳥) | gobble ゴロゴロと鳴く | gobble-gobble |

| wolf (狼) | howl 遠ぼえをする | ow-ow-ow-oooow |

・ 小学館外国語辞典編集部(編) 『英語便利辞典』 小学館,2006年.

2019-11-09 Sat

■ #3848. ランキングの理論 "Optimality Theory" [ot][generative_grammar][phonology][phonetics][history_of_linguistics][fetishism]

生成文法 (generative_grammar) において,複数の規則が前提とされており,それら効果がバッティングする場合,「どちらの規則が優勢か」「どちらが先に適用されるのか」という問題が生じることは不可避である.順序のランキングという発想が出ると間もなく「最適解」を求める "Optimality Theory" (最適性理論)が生じたのは必然といってよいかもしれない.かりそめにも何らかの規則を設定する分野であれば,言語にかぎらずランキングという発想が持ち込まれるのは自然のように思われる.私自身,言語に関心はあるとはいえ,決して理論派言語学者ではないが,ランキングという発想には共感を覚える.

Crystal (342--43) によると,最適性理論 (= Optimality Theory = ot) とは次の通り.

optimality theory (OT) In phonology a theory developed in the early 1990s concerning the relationship between proposed underlying and output representations. In this approach, an input representation is associated with a class of candidate output representations, and various kinds of filter are used to evaluate these outputs and select the one which is 'optimal' (i.e. most well-formed). The selection takes place through the use of a set of well-formedness constraints, ranked in a hierarchy of relevance on a language-particular basis, so that a lower-ranked constraint may be violated in order to satisfy a higher-ranked one. The candidate representation which best satisfies the ranked constraint hierarchy is the output form. For example, in English the negative prefix in- (e.g. insufficient) has two output forms, im- before bilabials (as in impossible, immodest), and in- elsewhere (inarticulate, involuntary, etc.). The coexistence of these forms means that there is conflict between the class of faithfulness constraints (which require identity between input and output) and the class of constraints which impose restrictions on possible sequences have identical place of articulation --- which needs to be resolved by an appropriate ranking of the relevant constraints. Optimality theory thus aims to account for a wide range of phenomena by specifying the interaction of a small number of universal constraints, which apply variously across languages in producing phonological representations. A particular constraint may achieve high ranking in one language (i.e. its output accounts for many surface forms) and low ranking in another (i.e. its output accounts for only a small class of forms). Although initially developed in relation to phonology, during the later 1990s optimality theory came to be extended to morphology and syntax.

言語理論にあまり触れたことがなければ,この説明でも相当に抽象的すぎる説明と感じるに違いない.思い切って簡略化してしまうと,英語や日本語などの個別言語が,どこまでの規則違反は許せるが,どこからは許せない,といったクセをもっているということなのだ.

OT は主として音韻論に強みを発揮する理論ではあるが,規則の適用順序に関する一般理論であると認めるならば,規則というものが想定され得るその他のいかなる分野(形態論にせよ統語論せよ)においても適用される幅広い原理と考えられる.

各言語がそれぞれ特有のフェチ (fetishism) をもっているという言語観とも親和性のある言語理論だといえる.

・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.

2019-08-22 Thu

■ #3769. 言語学とフィロロジー [linguistics][philology][terminology][history_of_linguistics]

言語学 (linguistics) とフィロロジー (philology) は,ともに言語を研究する分野でありながら,対置されて捉えられることが多い.後者は「文献学」と訳されてきた経緯があるが,誤解を招くきらいがあることから,しばしばそのまま「フィロロジー」と横文字で称される.

言語研究は伝統的にフィロロジーと呼ばれてきたが,19--20世紀以降に一般化・理論化の方向を示す近代言語学が発展してくると,それを前者から区別し,言語学と呼ぶようになった.両者の間には以下のような相違がある.

| フィロロジー | 言語学 | |

|---|---|---|

| 研究対象 | 文化や文学を担うものとしての言語(したがって,民族の精神文化に迫ろうとする) | 言語自体(したがって,文字や文学をもたない言語も対象となる) |

| 指向性 | テキスト指向的,データ中心的 | 非テキスト指向的,事実中心的 |

| 目的 | 個別性を目指し,たとえば「英語性」を明らかにしようとする | 一般化と理論体系の構築を目指す |

| スタンス | 歴史的 | 記述的 |

このように言語学とフィロロジーには言語に対するまなざしの違いがあるが,いずれも等しく追究するに値する言語研究の方法である.したがって,たとえば英語学といった場合にも,フィロロジー的英語学 (English philology) と言語学的英語学 (English linguistics) が区別されることになる.理想をいえば,いずれの英語学をも視野に収めて研究していくことが望まれる.

以上,安藤・澤田, p. 2--3 に依拠した.関連して「#542. 文学,言語学,文献学」 ([2010-10-21-1]) も参照されたい.

・ 安藤 貞雄・澤田 治美 『英語学入門』 開拓社,2001年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2019-08-20 Tue

■ #3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会 [history][linguistic_imperialism][ainu][typology][history_of_linguistics]

「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1]) の記事で,イギリス帝国(や大日本帝国)にとって,水族館やそこに展示される様々な生物は,自分たちが世界の海を支配していることを広くアピールする手段だったという議論をみた.安田敏朗(著)『金田一京助と日本語の近代』を読んでいて,よく似た議論に出くわした.日本が,帝国内に行なわれているアイヌ(語)を含めた様々な異質な民族や言語を展示することによって,帝国としての力をアピールしていたのではないかという見方だ.安田は,金田一京助もそのような観点からアイヌ(語)をとらえていたとみている.金田一の最初の本である訳書『新言語学』(1912年)の「自序」に,次のようにある(安田,p. 71--72 より孫引き).

〔漢字・漢文,欧米言語の学習という「苦行は」〕吾々に外国人には容易に得られない尊い資格をつけてゐる.それは,欧羅巴の学者の定説に拠ると,世界の諸国語は無慮数百千の多数に上るが,大観すると其の中に三つ(或は四つ)の大きな典型がある.曲折語・膠着語・孤立語これである.英語・仏蘭西語其の外白色人種の言語は,凡て曲折語に属し,支那語は孤立語に,日本語は膠着語に属する.

して見ると,種々様々な形態を採る世界言語の一般概念は,此の小島国に生れた日本〔人〕は,大人になる迄には自然に把持する様に出来てゐる.

尤も,四つの典型に観る場合には,前の三つの上に,抱合語といふものを加へる.抱合語の例を求めると,これも丁度日本には,アイヌという種族が話して国土の内に行はれてゐる.おまけに台湾には土着の熟蕃が孤立語を話してゐるので,日本といふ国はさながら世界各種の言語の見本を備へつけた,生きた図書館の観がある.実に言語研究の立場に於ては,日本人は生れ乍らに天与の特権をもってゐるものである.

つまり,日本は,帝国の領土を拡張したことにより,そのまま諸言語の博覧会というべき存在となったというわけである.博覧会とは,比喩的な意味だけで言っているわけではない.というのは,1912年10月に上野公園で「拓殖博覧会」が開かれ,そこでアイヌを含め熟蕃,ギリヤーク,オロチョン,朝鮮に関する見世物が実際に展示されたのである.そして,金田一は,展示されるべく東京にやってきたアイヌ語のインフォーマントたちを利用して,自らのアイヌ語研究を進めることができた.

帝国主義と言語学史には,思いのほか接点が多い.この件については「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]),「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1]) も参照されたい.

・ 安田 敏朗 『金田一京助と日本語の近代』 平凡社〈平凡社新書〉,2008年.

2019-06-19 Wed

■ #3705. Sir William Jones [biography][jones][comparative_linguistics][history_of_linguistics]

Sir William Jones (1746--94) は,言語学の世界ではいわずとしれた存在である.比較言語学の端緒を開いたのみならず,近代言語学の祖ともされる.彼のキャリアを振り返ろう.

Jones はウェールズ系の家系のもとにロンドンに生まれた.生まれながらの語学の天才というべきで,ヨーロッパの近代諸語はもちろん,オックスフォード大学に入ってからは東洋の諸言語にも親しんだ.大学でアラビア語やベルシア語を学ぶと,1771年にはペルシア語文法書 Grammar of the Persian Language を著わしたほどである.

経済的理由から法律家を志し,1783年に法律家としてインドに赴任.カルカッタの上級裁判官となった.インドでは現地の学者についてサンスクリット語を学ぶなど東洋学を究めようとし,マヌ法典をはじめとする多くの文学作品を翻訳するなど,ヨーロッパにおけるインド学の礎を築いた.『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』の二大叙事詩の翻訳やサンスクリット語文法書の執筆などの構想も抱いていたようで,その学術的な野望たるや,実に遠大だった.

このように個人的に学術研究に没頭する一方,Jones はアジア協会 (Asiatic Society of Bengal) を設立し,自ら会長ともなった.Jones は1786年2月に協会設立3周年記念の際に "On the Hindu's" と題する講演を行なったが,これこそ言語学史上に残る,インスピレーションの塊というべき名講演となった.「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」 ([2010-02-03-1]) でその一部を引用したが,伝説的というべき講演である.そこで,Jones は,ギリシア語やラテン語のような西洋諸語とサンスクリット語という東洋語が同起源であること,そしてそこにゴート語,ケルト語,古代ペルシア語も加えてよいだろうと指摘すらしたのである.本人は,これが後の比較言語学という新分野の誕生と発展につながるだろうということは思ってもみなかった.実際,Jones はこの8年後に他界するまで,この仮説を実証しようとした形跡はない.

Jones より前の1767年に,フランスのインド宣教師 G. L. Coeurdoux が同主旨の私信をパリのアカデミーに送っていた.しかし,Coeurdoux の仮説は言語学的な発想から出されたというよりは,キリスト教的な一元論に基づいたものであり,言語学の発展にとって本質的な提案ではなかった.

以上,『英語学人名辞典』と The Oxford Companion to the English Language に依拠して執筆した.活動期の一部重なるもう1人の影響力のある英語史上の人物として「#3087. Noah Webster」 ([2017-10-09-1]) も参照.

・ 佐々木 達,木原 研三 編 『英語学人名辞典』 研究社,1995年.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

2019-05-04 Sat

■ #3659. 大母音推移の5つの問題 (2) [gvs][history_of_linguistics][phonology][sound_change][teleology]

大母音推移 gvs を扱った最近の本格的な研究書として,Stenbrenden の Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling (2016) がある.従来の大母音推移観に修正を迫る野心的な研究だ.もっとも,著者にいわせれば大母音推移の研究ではなく,長母音推移の研究だと主張するだろう.大母音推移と見ないところに,著者のポイントがあるからだ.

Stenbrenden は,「#3552. 大母音推移の5つの問題」 ([2019-01-17-1]) で挙げた「大母音推移」論の問題点とは部分的に重複するかたちでありながらも,独自の視点から5つの方法論上の問題点を指摘している (1--3) .

1つ目は,"functional explanations seem to be teleological, suggesting that languages in a sense know where they are heading and hence resort to chain-shifts to avoid mergers" (2) という,構造言語学的な発想に基づく連鎖的推移 (chain shift) の目的論 (teleology) に対する本質的な批判である.

2つ目は,"push chain", "drag chain", あるいは同時変化といった,推移の順番に関わる従来の説は,各音素の異音変異の広さを軽視してきたという指摘である.音素と異音の関係はもっと複雑なものであり,従来の見方では単純すぎるというわけだ.

3つ目は,"push chain" や "drag chain" という名付けは,あくまで現象を記述しているにすぎず,その現象を説明しているものではない.それにもかかわらず,名付けによってあたかも説明がなされたかのように錯覚してしまっているという問題がある.ラベルが貼り付けられると満足してしまい,一種の思考停止に陥ってしまうという批判だ.

4つ目は,当該の問題は,音声学的な基盤はそっちのけで,ひとえに音韻論(の類型論)の問題としてとらえられてきたという点である.調音,聴覚,韻律,生理といった音声学的なアプローチが欠如していたのではないか.

5つ目は,最適性理論 (Optimality Theory; ot) を始めとする理論的なアプローチは,勘違いしていることが多いのではないかという批判だ.ある理論によって当該の現象をうまく説明できない場合,常識的には理論側に問題があると考えるのが普通だが,しばしば現象のほうがおかしいのではないかという議論に発展することがあるという.これでは本末転倒である.

なかなか手厳しい批判だ.ここで指摘されているのは,「大母音推移の5つの問題」というよりも「大母音推移論の5つの問題」といったほうがよいだろう.

・ Stenbrenden, Gjertrud Flermoen. Long-Vowel Shifts in English, c. 1150--1700: Evidence from Spelling. Cambridge: CUP, 2016.

2019-02-24 Sun

■ #3590. 「ことば遊び」と言語学 [linguistics][communication][history_of_linguistics][word_play]

ことば遊び(言語遊戯)は,言語学の研究対象としては常にマイナーな地位を占めてきた.分野名も定まっていないし,そもそも「ことば遊び」の総称的な名称も定まっているのかどうか怪しい.英語でも word play, verbal play, speech play, play of language などと様々な言い方が存在する.

しかし,まったく研究されてこなかったわけではなく,修辞学や文体論との関連で扱われてきた経緯はあるし,近年ではコミュニケーション論や語用論的観点からも考察され,分野としての発展可能性が開かれてきた.人工知能研究との関連でも注目されてきているようだ.

中島(編)の『言語の事典』のなかに,滝浦真人による「ことば遊び」と題する1章があり,興味深く読んだ.そのイントロ (396) によると,ことば遊びの基本的特徴として逸脱性と規約性の2面性が挙げられるという.

ことば遊びとは,常にコミュニケーションの規範をすり抜けていく“逸脱的”な営みである.ことば遊びが話の文脈を脱線させ,あるいはメッセージを二重化して隠し,時にあからさまに相手に謎をかけるとき,言語の情報伝達性という大前提は多かれ少なかれ裏切られている.

しかし同時に,ことば遊びは,単に統御を欠いた破壊的な営みであるわけではない.ことば遊びを人が“ともに遊ぶ”ことができるのは,それが常に一定の規約性を基盤とするからである.そして,その基盤が規約=慣習 (convention) であるがゆえに,ことば遊びは個々の言語文化に固有の形態を育む.

ことば遊びが,言語の“型”の問題であることを超えて,広くコミュニケーション一般の問題となるのは,こうした二面性においてである.

ことば遊びは,情報伝達性を前提としたごく普通の言語コミュニケーションとは異なっているが,では何がどの程度どのように異なっているのかが問題となる.形式的な観点はもとより機能的な観点からも迫る必要があるだろう.

英語のことば遊びに関しては,Crystal の英語学入門書が具体例を豊富に挙げつつ解説しており,有用である.

・ 滝浦 真人 「ことば遊び」『言語の事典』 中島 平三(編),朝倉書店,2005年.396--415頁.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2019-01-17 Thu

■ #3552. 大母音推移の5つの問題 [gvs][history_of_linguistics][phonology][merger][sound_change][dialectology][vowel]

大母音推移 (gvs) の研究は,Jespersen が1909年にこの用語を導入して以来,110年もの間,英語史や音韻論の研究者を魅了してきた.長い研究史のなかでも,この40年ほどは,この変化が本当に「大」であるのか,そして「推移」であるのかという本質的な問題に注目が集まってきた.その過程で GVS の様々な側面が議論されてきたが,特に重要な論題を整理すると5点にまとめられるという.Lass と Stockwell and Minkova を参照した Krug (242--43) より,その5点を示そう.

(i) Inception: where in the vowel space did the series of change begin?

(ii) Order: what is the chronology of individual and overlapping changes?

(iii) Structural coherence: are we dealing with interdependent changes forming a unitary overarching change or with local and independent changes?

(iv) Mergers: is the assumption of non-merger, i.e. preservation of phonemic contrasts, viable for language change in general and met in the specific changes of the GVS?

(v) Dialects: how do we deal with dialects which did not undergo the same changes as southern English or in which the changes proceeded in a different order?

この5点について丁寧に論じているのが,McMahon である.McMahon は,個々の問題に対して単純に答えを出すことはできないとしながらも,従来の「大母音推移」の呼称は妥当なのではないかと結論している.

・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.

・ Krug, Manfred. "The Great Vowel Shift." Chapter 14 of The History of English. 4th vol. Early Modern English. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 241--66.

・ Lass, Roger. "Rules, Metarules and the Shape of the Great Vowel Shift". English Phonology and Phonological Theory: Synchronic and Diachronic Studies. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1976. 51--102.

・ Stockwell, Robert and Donka Minkova. "The English Vowel Shift: Problems of Coherence and Explanation." Luick Revisited. Ed. Dieter Kastovsky, Gero Bauer, and Jacek Fisiak. Tübingen: Gunter Narr, 1988. 355--94.

・ McMahon, April. "Restructuring Renaissance English." The Oxford History of English. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 147--77.

2018-12-28 Fri

■ #3532. 認知言語学成立の系譜 [cognitive_linguistics][history_of_linguistics][generative_grammar][typology][anthropology]

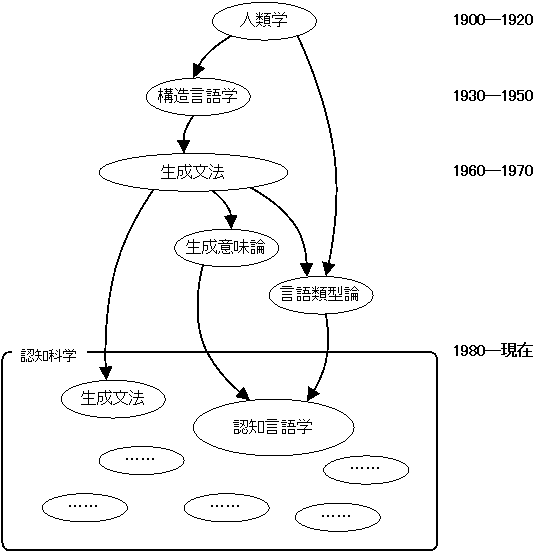

1980年代以降,勢いのある認知言語学.この新しい言語学が成立した背景には,様々な学問的発展と関与があった.大堀 (8) の分かりやすい図を再現しよう.

元祖ともいえるインプットは,Franz Boaz や Edward Sapir に代表される人類学の影響を受けた言語学である.文化と言語の関係に光を当てた言語相対論の思想は,認知言語学の言語観と調和するところが多い.

その人類学の影響下で生まれたのがアメリカ構造主義言語学である.意味を捨象し,形式の分析を第1の課題として置いた.そこでは言語は自律的なものとしてとらえられ,人の知識や能力から独立したものとして把握された.

1950年代末,アメリカ構造主義言語学を置き換えたのは,Noam Chomsky の生成文法だった.言語を人の知識としてとらえなおし,統語論を数理モデルにより体系化することに功績があった.しかし,意味を軽視し,言語知識を他の知識とは関与しない自律的なものとしてとらえているという点では,構造言語学と異なるところがなかった.

言語知識の自律性に疑問を抱いた派閥が生成意味論を唱え「言語学戦争」が生じたが,この派閥こそが後の認知言語学の立ち上げメンバーとなる.1980年代後半,理論上の指導者として,George Lakoff と Ronald W. Langacker が重要な成果を出し,1990年には国際学会を形成した.

認知言語学のもう1つの影響源は,1970年代後半からの言語類型論の興隆である.諸言語の比較・対照を通じて,言語の法則性の背後にある動機づけについての関心が高まり,認知言語学に刺激を与えた.

現在,認知言語学は広い認知科学のなかに包摂される1領域という位置づけである.また,その領域内部にも様々な立場があり,1つの名前でくくってよいものかという見方もある.しかし,歴史言語学や言語変化論などにも少なからぬインパクトを与えるようになってきており,1つの潮流を形成していることは間違いない

関連して「#2835. 構造主義,生成文法,認知言語学の3角形」 ([2017-01-30-1]) も参照.

・ 大堀 壽夫 『認知言語学』 東京大学出版会,2002年.

2018-12-07 Fri

■ #3511. 20世紀からの各言語学派を軸上にプロットする [linguistics][history_of_linguistics][generative_grammar][saussure]

ソシュールに始まる20世紀の言語学は,その後数十年で様々な展開を示してきた.展開の仕方はヨーロッパとアメリカとでかなり異なるものの,体系・形式重視の学派と用法重視の学派の対立の歴史とらえるとわかりやすい.当然ながらその中間に位置づけられる折衷的な学派も現われてきて,20世紀から21世紀にかけて多彩な言語学が花咲くことになった.以下,高橋・西原 (pp. 4--5) にしたがって示そう.

まず20世紀のヨーロッパの各言語学派について,体系重視(左側)と用法重視(右側)を両極とする軸の上に位置づけた図を掲げよう.

体系重視 用法重視 ソシュール カザン学派 ←――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→ コペンハーゲン フランス・ プラーグ学派 ロンドン学派 学派 ジュネーヴ学派 中間的機能論

続いて現代のアメリカの各言語学派について,形式重視(左側)と用法重視(右側)を両極とする軸の上に位置づけた図.

形式重視 用法重視 ←――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→ 生成文法 構造重視機能論 構文文法 認知文法 談話重視機能論

21世紀の今後の言語学の方向性について,高橋・西原 (6) は次のように予想している.

このように,20世紀のヨーロッパの言語学も,今日のアメリカを中心とする言語学も,心理学・認知科学や社会学・文化人類学など隣接分野と相互に影響し合いながら,構造や形式を重視するか機能や用法を重視するかによって,言語観・文法観が大きく異なり,今後も,1方向のみならず,多方向に振れる振り子のように変化・発展していくものと思われる.

・ 高橋 潔・西原 哲雄 「序章 言語学とは何か」西原 哲雄(編)『言語学入門』朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2012年.1--8頁.

2018-07-25 Wed

■ #3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学 [history_of_linguistics][history][lexicography][oed][edd][philology]

標題は「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]) と関連させての話題.19世紀における英語文献学や英語史という分野の発達は,大英帝国の発展と二人三脚で進んでいたという事実が指摘されてきた.児馬 (43) が同趣旨のことを次のように説明している.

19世紀ヨーロッパのナショナリズムを形成するのに中心的だったのが Oxford English Dictionary (OED) を編纂した James Murray (1837--1915), The English Dialect Dictionary (1896--1905) を編集した Joseph Wright であった.19世紀は英語の辞書・方言学・文献学・文法の黄金時代であり,Murray の OED 編集期間は大英帝国の時代 (The Age of Empire (1875--1914)) と大体一致するのである.OED は,1888年に A New English Dictionary (NED) として第1巻を出版し,1928年に完結し,その後補遺を加えて全11巻として,1933年に完成した.〔後略〕

大英帝国の拡張と言語科学の発展が並行している.Furnivall (1825--1910) が初期英語テキスト協会 (The Early English Text Society: EETS) を設立したのも1864年,イギリス方言協会の設立も1873年のことであった.Anglo-Saxon を Old English と呼び変えたのも,このような国家と言語を一体化する傾向と無関係ではないかもしれない.

OED や EDD の編纂は,形式的には決して国家プロジェクトではなく,個人的な事業にちがいなかったものの,大英帝国を背負ってなされた企画という点では,事実上の国家プロジェクトに近い性格をもっていたということができる.

現在,私たちは英語史を含めた英学の研究において,日々 OED (の改版)の恩恵にあずかり,"Old English" という呼称も当たり前のように使っているが,これらのツールや用語が確立してきた背景に,帝国主義の歴史が深く関わっていることは銘記しておかなければならない.

・ 児馬 修 「第2章 英語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.22--46頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow