2017-02-10 Fri

■ #2846. 言語変化における「世代」 [language_change][kanji][semantic_change][generative_grammar][diachrony][semantic_change][polysemy]

2月6日の読売新聞朝刊のコーナー「翻訳語事情」に,generation の訳語としての「世代」について,解説があった.本来,「世代」という漢語は「年代」「時代」「代々」「世々代々」ほどの意味で使われていたが,明治後半の教科書などで生物学用語として遺伝的な意味での「世代」が広まっていったという.さらに,19--20世紀にドイツ人文学から「歴史的体験を共有する同年齢層の集団」を意味する用法が哲学,社会学,芸術,文学などにおいて広がった.とりわけカール・マンハイム (1893--1947) が社会学的見地から「世代」を考察したことで,その潮流を受けた日本においても,現代的な意味での「世代」が定着するようになった.

生物学的な「世代」と社会学的な「世代」とでは,形としては同じ単語であっても,大きな意味の差がある.前者は順に交替していくという意味での段階性を表わすのに対して,後者は同年齢層集団としての継続性が含意される.例えば「団塊の世代」の価値観は,時とともに構成員の年齢は上がっていくものの,それ自体は変化しないという点で継続性があるといえる.

しかし,解説者の斎藤希史氏によれば,両方の意味において共通しているのは,「世代という語には,世の中を輪切りにして,断絶を意識させる傾向がある」ということだ.だが,冒頭に述べた原義にたち帰れば,「世々代々」とは「世を重ねて未来へ続いていくイメージ」があった.つまり,「世代」と聞いて喚起するイメージは,「世代交替」よりは「世代間交流」のほうに近かった可能性がある.

「世代」に対する2つのイメージの差は,言語変化を考察するに当たっても示唆的である,生成文法の立場からは,言語変化とは文法変化のことであり,そこでは「世代交代」の発想が原則である.しかし,社会言語学的な立場から見れば,言語変化のイメージは「世代間交流」のほうに近いだろう.年上話者層と年下話者層では,確かに言葉遣いの平均値は異なっているだろうが,個々の話者を見れば,年下の言葉遣いの影響を受ける年上の人もいれば,その逆のケースもある.両話者層は,生まれた年代は異なるものの,現在を含むある幅の期間,(言語)生活を共有しているのだから,その共有の程度に応じて,多少なりとも存在している言語上の格差は薄められるだろう.言語変化は,世代交替によりカクカクと進んでいく側面もあるかもしれないが,世代間交流によりあくまで緩やかに進んでいくという部分が大きいのではないか.

Bloomfield の言語変化における「世代」の認識も,「#1352. コミュニケーション密度と通時態」 ([2013-01-08-1]) で見たように,「世代間交流」の発想に近かったように思われる.

2017-01-30 Mon

■ #2835. 構造主義,生成文法,認知言語学の3角形 [history_of_linguistics][generative_grammar][cognitive_linguistics][linguistics]

20世紀の近代英語学の主流を形成したのは,構造主義言語学 (structural linguistics),生成文法 (generative_grammar),認知言語学 (cognitive_linguistics) の3本柱である.言語史上,この順序で現われ,台頭してきた.それぞれを支えている土台には互いに共通部分もあるが,著しく対立する部分もある.全体としてみれば,互いに異なる言語観をもっていると理解しておいてよい.

井上 (60) は「20世紀の言語学大三角形」と称して,3つの関係を分かりやすく図示している.およそ次のような構図だ.

┌────────────┐

│ 構造主義 │

│ 「恣意的」 = arbitrary │

┌───→│ 「社会的 ラング」 │←───┐

│ │ 帰納 │ │

│ └────────────┘ │

│ │

│ │

↓ ↓

┌────────────┐ ┌────────────┐

│ 生成文法 │ │ 認知言語学 │

│「自律的」 = autonomous │←────────→│ │

│ 「生得的 言語能力」 │ │ 「有契的」 = motivated │

│ 演繹 │ │ │

└────────────┘ └────────────┘

まず,構造主義と生成文法の関係について考えよう.前者でいうラング (langue) とパロール (parole) の対立は,後者でいう言語能力 (linguistic competence) と言語運用 (linguistic performance) の対立にしばしば比較されるが,両ペアの間には社会性の有無という大きな差異がある.構造主義は社会を想定するが,生成文法は社会を想定せず,究極の個人の生得的な能力のみを問題にしている.また,特にアメリカ構造主義の帰納的で行動主義的な方法論と,生成文法の演繹的な立場も鋭く対置される

次に,生成文法と認知言語学について.前者が自律的であるのに対して,後者は人間の一般的な認知能力と関連しているという点で,非自律的であるという点が重要である.ここから,言語の発生についても,生成文法では突如として発現したことが前提とされやすいが,一方,認知言語学では累進的進化という立場が採られやすい.

最後に,構造主義と認知言語学については,前者が恣意性を押し出すのに対して,後者はむしろ有契性を主張する.有契性とは「動機づけ」と言い換えてもよく,言語のあり方が認知や経験に「動機づけられている」ことを指す.

つまり,3角形の各辺を構成する対立の矢印に端的に説明を付すのであれば,左上から反時計回りに「社会性の有無」「自律性の有無」「動機づけの有無」とラベルを貼れそうだ.詳しくは,井上 (60--61) を参照されたい.

・ 井上 逸兵 『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』 慶應義塾大学出版会,2015年.

2017-01-15 Sun

■ #2820. 言語の難しさについて [history_of_linguistics][generative_grammar][language_equality]

標題の話題については,「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1]) や「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]) などで扱ってきたが,改めて取り上げてみたい.

言語学の伝統的な見解によれば,すべての言語は等しく複雑であり,難易度について有意な差はない,とされてきた.背景には20世紀の構造言語学の発展があり,それ以前に影響力のあった目的論的な言語の進化という考え方が影を潜めたという事情もあった.しかし,言語間に難易度の差がないという命題それ自体は,経験的に実証することが困難であり,はたして本当にそうなのかは分からない.その意味では,この命題はあくまで仮説であり,もっといえばある種の信念とも考えられる.

Baugh and Cable (400--01) は,英語史の名著の第6版の "The Relative Difficulty of Languages" と題する節で,この問題について次のように解説している.

A popular and intrinsically interesting question---"Which languages are the most difficult to learn?"---was generally ignored by linguistic studies of the twentieth century beyond the claims that as a first language, all languages are of equal difficulty; and, obviously, as a second language, the degree of difficulty depends on the language the learner already knows. Until recently, the empirical evidence for assessing "difficulty" in language spread has been lacking. What has been called the the ALEC statement (All Languages are Equally Complex) or "the linguistic equi-complexity dogma" has its source in both structural linguistics reaching back to Edward Sapir and in the "universals" of Noam Chomsky's generative grammar. In a popular textbook of 1958, Charles F. Hockett crystallized an impression of languages that had been stated more cautiously by Sapir thirty years earlier, and which became the standard view for the rest of the twentieth century:

Objective measurement is difficult, but impressionistically it would seem that the total grammatical complexity of any language, counting both morphology and syntax, is about the same as that of any other. This is not surprising, since all languages have about equally complex jobs to do, and what is not done morphologically has to be done syntactically. [The Native American language] Fox, with a more complex morphology than English, thus ought to have a somewhat simpler syntax; and this is the case.

なお,上で言及されている Hockett は Hockett, Charles F. A Course in Modern Linguistics New York: 1958. (p. 180--81) であり,Sapir は Sapir, Edward. Language: New York: 1921. (p. 219) である.

Baugh and Cable はこの引用の後で,今後,この問題を論じるに当たって有用となり得る研究分野として,第2言語習得のほか,第1言語習得と関連する情報理論や数学モデルや形式言語学を挙げている.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2017-01-02 Mon

■ #2807. 「新言語学は英語教育に役立つか?」という問い [elt][grammar][generative_grammar]

安井(著)『20世紀新言語学は何をもたらしたか』の第7章に「新言語学と英語教育とのかかわり」と題する章があり,そこで標題の問いが論じられている.ここでいう新言語学とは,生成文法 (generative_grammar) を指している.この論考がすぐれているので,紹介したい.

まず,この問いはたいてい疑問としてではなく反語として発せられるものだということが述べられている.つまり,前提として「新言語学は英語教育に役立たない」という発想があるということだ.対するは,伝統的な学校文法になるわけだが,こちらは「洋の東西を問わず,英語教育を,いわば独りで背負ってきたものである.よかれあしかれ,かけがえのないものであったのである.掛け替えのないものに対して,「役に立つか」とか,「役に立たないか」と問うことは,まったく意味をなさないということはないが,現実みに欠けることになるのではないかと思われる.」このような位置づけにある学校文法を置き換えるほどの英語教育向きの文法(理論)は,そうは簡単に現われないだろう.その意味では,生成文法とて,その他の○○文法とて,どうしても力不足である.

では,英語教育向きの文法(理論)とはどのような条件を備えている必要があるのか.安井 (152) 曰く,首尾一貫性と包括性の2点である.このうち,教育上とりわけ重要なのは,包括性だろう.英語教育上,個々の問題を盤石な理屈で説明することができないのは仕方ないとしても,英語のあらゆる問題を扱えないようでは,実用文法として失格だからである.学校文法は,首尾一貫性をおおいに犠牲にしながらも,包括性は確保しようと努めてきた.それに対して,もともとは教育目的で発展したわけではない生成文法は,理論的な首尾一貫性の点では勝るが,関心は統語論の問題,もっと言えば統語論における特定の問題に偏っているため,包括性はない.したがって,英語教育が首尾一貫性よりも包括性を重視するものである以上,たいていの文法理論は学校文法にかなわないといってよい.

しかし,生成文法をはじめとする文法理論は,包括的ではなく限られた領域に関してのみではあるにせよ,学校文法の首尾一貫性の低さを補って,その程度をいくらか高めることには貢献し得るだろう.学校文法は,包括性を堅持する代わりに,首尾一貫性は初めからある程度あきらめるというところに成り立っているが,文法理論のすぐれた部分については吸収し,首尾一貫性を少しでも高めることができる有利な立場にあるのである.

安井 (155--56) の結論部を引こう.

新言語学の新知見は,こういう伝統的な文法の中に組み込まれた瞬間から,伝統文法の一部になりうるのである.方法論上の首尾一貫性をもたない伝統文法は,首尾一貫性の欠如に対する代償として,新言語学の知見を,部分的にでも,自らの中に含みうるという強みをもっているのである.要するに,新言語学は英語教育に役立つかという問いは,伝統的学校文法は英語教育に役立つかという問いと表裏をなすものであって,結論的に言えば,両者ともまったく無用であるとする論は,両者とも,それだけで充足しているとする論と同様に誤りであり,英語教育関係者の立場からするなら,(具体的に言及する余裕を失ったが)有用なものである限り,伝統的学校文法であると変形文法であるとを問わず,等しく採り用いるべきであるという自明な一事に尽きることになると思われる.

・ 安井 稔 『20世紀新言語学は何をもたらしたか』 開拓社,2011年.

2016-08-06 Sat

■ #2658. the big table と the table that is big の関係 [generative_grammar][syntax][adjective][semantics]

一昔前の変形文法などでは,形容詞が限定用法 (attributive use) として用いられている the big table という句は,叙述用法 (predicative use) として用いられている the table that is big という句から統語的に派生したものと考えられていた.後者の関係詞と連結詞 be を削除し,残った形容詞を名詞の前に移動するという規則だ.確かに多くの実例がそのように説明されるようにも思われるが,この統語的派生による説明は必ずしもうまくいかない.Bolinger が,その理由をいくつか挙げている.

1つ目に,限定用法としてしか用いられない形容詞が多数ある.例えば,the main reason とは言えても *The reason is main. とは言えない.fond, runaway, total ほか,同種の形容詞はたくさんある (see 「#643. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞」 ([2011-01-30-1]),「#712. 独立した音節として発音される -ed 語尾をもつ過去分詞形容詞 (2)」 ([2011-04-09-1]),「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1])) .反対に,The man is asleep. に対して *the asleep man とは言えないように,叙述用法としてしか用いられない形容詞もある.先の派生関係を想定するならば,なぜ *The reason is main. が非文でありながら,the main reason は適格であり得るのかが説明されないし,もう1つの例については,なぜ The man is asleep. から *the asleep man への派生がうまくいかないのかを別途説明しなければならないだろう.

2つ目に,変形文法の長所は統語上の両義性を解消できる点にあるはずだが,先の派生関係を想定することで,むしろ両義性を作り出してしまっているということだ.The jewels are stolen. と the stolen jewels の例を挙げよう.The jewels are stolen. は,「その宝石は盗まれる」という行為の読みと「その宝石は盗品である」という性質の読みがあり,両義的である.しかし,そこから派生したと想定される the stolen jewels は性質の読みしかなく,両義的ではない.ところで,派生の途中段階にあると考えられる the jewels stolen は性質の読みはありえず,行為の読みとなり,両義的ではない.すると,派生の出発点と途中点と到達点の読みは,それぞれ「±性質」「?性質」「+性質」となり,この順番で派生したとなると,非論理的である.

Bolinger は上記2つ以外にも,派生を前提とする説を受け入れられない理由をほかにも挙げているが,これらの議論を通じて主張しているのは,限定用法が "reference modification" であり,叙述用法が "referent modification" であるということだ.The lawyer is criminal. 「その弁護士は犯罪者だ」において,形容詞 criminal は主語の指示対象である「その弁護士」を修飾している.しかし,the criminal lawyer 「刑事専門弁護士」において,criminal はその弁護士がどのような弁護士なのかという種別を示している.換言すれば,What kind of lawyer? の答えとしての criminal (lawyer) ということだ.

標題の2つの句に戻れば,the big table と the table that is big は,互いに統語操作の派生元と派生先という関係にあるというよりは,意味論的に異なる表現ととらえるべきである.前者はそのテーブルの種類を言い表そうとしているのに対して,後者はそのテーブルを描写している.

実際にはこれほど単純な議論ではないのだが,限定用法と叙述用法の差を考える上で重要なポイントである.

・ Bolinger, Dwight. "Adjectives in English: Attribution and Predication." Lingua 19 (1967): 1--34.

2016-03-31 Thu

■ #2530. evolution の evolution (4) [evolution][history_of_linguistics][language_change][language_myth][neogrammarian][saussure][chomsky][diachrony][generative_grammar][terminology]

過去3日間の記事 ([2016-03-28-1], [2016-03-29-1], [2016-03-30-1]) で,言語変化を扱う分野において "evolution" という用語がいかにとらえられてきたかを考えた.とりわけ,近年の言語学における "evolution" は,一度その用語に手垢がつき,半ば地下に潜ったあとに再び浮上してきた概念であることを確認した.この沈潜は1世紀以上続いていたといってよく,ここから1つの疑問が生じる.言語学者がダーウィンの革命的な思想の影響を受けたのは19世紀後半だが,なぜそのときに言語学は生物学の大変革に見合う規模の変革を経なかったのだろうか.なぜその100年以上も後の20世紀後半になってようやく "linguistic evolution" が提起され,評価されるようになったのだろうか.この間に言語学(者)には何が起こっていたのだろうか.

この問題について,Nerlich の論文をみつけて読んでみた.Nerlich はこの空白の時間の理由を,(1) 19世紀後半に Schleicher が進化論を誤解したこと,(2) 20世紀前半に Saussure の分析的,経験主義的な方針に立った共時的言語学が言語学の主流となったこと,(3) 20世紀半ばにかけて Bloomfield や Chomsky を始めとするアメリカ言語学が意味,多様性,話者を軽視してきたこと,の3点に帰している.

(1) について Nerlich (104) は, Schleicher はダーウィンの進化論を,持論である「言語の進歩と堕落」の理論的サポートとして利用としたために,本来の進化論の主要概念である "variation, selection and adaptation" を言語に適用せずに終えてしまったことが問題だったとしている.ダーウィン主義を標榜しながら,その実,ダーウィン以前の考え方から離れられていなかったのである.例えば,ダーウィンにとって生物の種の分類はあくまで2次的なものであり,主たる関心は変形の過程だったが,Schleicher は言語の分類にこだわっていたのだ.ダーウィン以前の個体発生の考え方とダーウィンの種の進化論とが混同されていたといってよいだろう.Schleicher は,ダーウィンを真に理解していなかったといえる.

(2) の段階は Saussure に代表される共時的言語学者が活躍するが,その時代に至るまでにも,Schleicher の言語有機体説は青年文法学派 (neogrammarian) 等により,おおいに批判されていた.しかし,その批判は,言語変化の研究への関心のために建設的に利用されることはなく,皮肉なことに,言語変化を扱う通時態という観点自体を脇に置いておき,共時態に関心を集中させる結果となった.また,langue への関心がもてはやされるようになると,parole に属する言語使用や話者の話題は取り上げられることがなくなった.言語は一様であるとの過程のもとで,言語変化とその前提となる多様性や変異の問題も等閑視された.

このような共時態重視の勢いは,(3) に至って絶頂を迎えた.分布主義の言語学や生成文法は意味という不安定な部門の研究を脇に置き,言語の一様性を前提とすることで成果を上げていった.

この (3) の時代を抜け出して,ようやく言語学者たちは使用,話者,意味,多様性,変異,そして変化という世界が,従来の枠の外側に広がっていることに気づいた.この「気づき」について,Nerlich (106--07) は次の一節でやや熱く紹介している.

Thus meaning, language change and language use became problems and were mainly discarded from the science of language for reasons of theoretical tidiness: meaning and change are rather messy phenomena. Hence autonomy, synchrony and homogeneity finally enclosed language in a kind of magic triangle that defended it against any sort of indeterminacy, fluctuation or change. But outside the static triangle, that ideal domain of structural and generative linguistics, lies the terra incognita of linguistic dynamics, where one can discover the main sources of linguistic change, contextuality, history and heterogeneity, fields of study that are slowly being rediscovered by post-Chomskyan and post-Saussurean linguists. This terra incognita is populated by a curious species, also recently discovered: the language user! S/he acts linguistically and non-linguistically in a heterogenous and ever-changing world, constantly trying to adapt the available linguistic means to her/his ever changing ends and communicative needs. In acting and interacting the speakers are the real vectors of linguistic evolution, and their choices must be studied if we are to understand the nature of language. It is not enough to stop at a static analysis of language as a product, organism or system. The study of evolutionary processes and procedures should help to overcome the sterility of the old dichotomies, such as those between langue/parole, competence/performance and even synchrony/diachrony.

このようにして20世紀後半から通時態への関心が戻り,変化といえばダーウィンの進化論だ,というわけで,進化論の言語への応用が再開したのである.いや,最初の Schleicher の試みが失敗だったとすれば,今初めて応用が始まったところといえるかもしれない.

・ Nerlich, Brigitte. "The Evolution of the Concept of 'Linguistic Evolution' in the 19th and 20th Century." Lingua 77 (1989): 101--12.

2016-02-22 Mon

■ #2492. 過去を表わす副詞と完了形の(不)共起の歴史 [perfect][preterite][tense][aspect][syntax][auxiliary_verb][adverb][generative_grammar][present_perfect_puzzle]

「#2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達」 ([2016-02-20-1]) で触れたように,中英語期に完了構文が統語的に確立した後も,機能的には過去形との分化は初期近代英語までそれほど明確な形で見られなかった.その証拠に,近代以前には過去の時点を指示する副詞(句)と完了形が共起する例が少なからず文証される.この件について,Mustanoja (504) を引用しよう.

In ME and early Mod. E the functional distinction between the preterite and the compound tenses of the past is not, however, nearly so clear-cut as it is today, and the perfect, for example, may occur in conjunction with adverbs of past time: --- and homward he shal tellen othere two [tales], Of aventures that whilom han bifalle (Ch. CT A Prol. 795).

しかし,16--17世紀になるとこの状況は変化し,現代英語のように完了形と過去の副詞(句)の共起が許されなくなっていく.フランス語やドイツ語など近隣の諸言語が,同様の複合形を単純過去時制を表わすのに保持してきたのと対照的に,英語ではこの時期を境に完了時制と過去時制が形態・機能ともに明確に区別されるようになったのである.なぜ英語の歴史においては,このような区別が生じたのだろうか.そして,なぜとりわけこの時期に生じたのだろうか.この辺りの問題は,生成文法の理論的な立場から "present perfect puzzle" と呼ばれている.

英語と近隣諸言語を比較した Yanagi によれば,have に相当する助動詞に V-to-T movement が生じる言語(古い英語,フランス語,ドイツ語,アイスランド語など)については過去分詞も平行して移動するが,そうでない言語(現代英語や大陸スカンディナヴィア語)については過去分詞も移動しない.そして,この各項の統語的な移動の有無が,時制を構成する3要素 (Event Point, Speech Point, Reference Point) の相互関係と連動しており,機能的に過去時制に近づくか,完了時制に近づくかを決定するという.V-to-T movement については,名前こそ異なれ,実質的にほぼ同じ現象について扱った「#1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement」 ([2013-11-22-1]) を参照していただきたいが,この一見してきわめて統語的な現象が,時制という機能と密接に関連している可能性があるということは,実に興味深い.とりわけ重要な点は,V-to-T movement が起こったとされる時期と,過去を表わす副詞と完了形の共起が許されなくなり始める時期が,16世紀で符合することである.

Yanagi の結論部 (96) を引用しよう.

Here it has been argued that the obsolescence of the present perfect puzzle in the history of English can be attributed to the loss of overt verb movement by using the following assumptions: (a) In a language with independent V-to-T movement, perfect participles can move overtly; (b) In a language without independent V-to-T movement, perfect participles cannot move overtly. In addition, the viability of the present analysis was further supported by applying it to modern Germanic and Romance languages. As a theoretical contribution, it is semantically motivated.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

・ Yanagi, Tomohiro. "A Syntactic Approach to the Present Perfect Puzzle in the History of English." 『近代英語研究』 第20号,2004年.73--103頁.

2016-02-20 Sat

■ #2490. 完了構文「have + 過去分詞」の起源と発達 [auxiliary_verb][syntax][reanalysis][word_order][tense][aspect][perfect][grammaticalisation][agreement][participle][generative_grammar]

標記の問題は,英語歴史統語論ではよく知られた再分析 (reanalysis) の例として,また文法化 (grammaticalisation) の例として取り上げられてきた.以下,中尾・児馬 (110--17) に従って,教科書的な記述を施そう.

古英語では,現代英語の They had their enclosure closed. に相当する「have + 目的語 + 過去分詞」の構文が存在した (þā hīe tō Ðǣm ġemǣre cōmon . . ., þā hæfdon hīe hiera clūsan belocene [Or, ed. Sweet 112/34]) .その構文の意味は現代と異ならず「(目的語)を(過去分詞)の表わす状態としてもつ」ほどであり,目的語と過去分詞は統語的,形態的,意味的に密接な関係にあった.その証拠に,過去分詞は目的語の性・数・格に一致して屈折語尾を伴っていた(上の例では,男性・単数・対格).この段階では,特に新しい時制・相の含意はもっていなかった.

しかし,8世紀末までに,統語的な変異が現われてきた.目的語と過去分詞の位置が逆転した「have + 過去分詞 + 目的語」構文の登場である.新旧の語順はしばらく共存していたものの,それは現代英語のように They had closed their enclosure. と They had their enclosure closed. の意味上の対立を表わすものでは必ずしもなかった.だが,徐々に新しい語順「have + 過去分詞 + 目的語」が多く用いられるようになり,これまで他動詞の過去分詞に限られていたものが自動詞(ただし変異動詞以外)の過去分詞にまで拡がるなどして,「過去分詞+目的語」のつながりよりも「have + 過去分詞」のつながりが意識されるようになった.

中英語に入ると,過去分詞と目的語の関係が薄れて統語形態的な一致は標示されなくなり,「have + 過去分詞」の塊が複合的な述語動詞として捉えられるに至った.この段階で,「have + 過去分詞」は現代英語につながる統語構文として確立したといってよい.しかし,意味的にいえば,いまだ現在時制や過去時制と明確に区別される新しい時制や相が獲得されたわけではなかった.実際,whilom や long ago など過去を表わす副詞と現在完了構文が共起することは,これ以降 Shakespeare 辺りまで続いており,現代英語の現在完了にみられる「現在との関与性」という時制・相の特徴が確立してきたといえるのは16世紀以降である.

この構文の起源と発達を,文法化という観点から図式的に記述すると次のようになる(保坂, p. 14 の図を参考にした).

OE ME ModE

have + NP + pp -----> have + pp + NP -----> have + pp + NP ===> 完了形

所有動詞 助動詞 本動詞

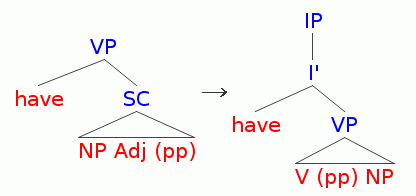

統語ツリーで同じ発達を表現すれば,以下の通り(保坂,p. 149 の構造を参考にした;SC は "Small Clause" を表わす).

完了構造には have 完了だけでなく be 完了もある.後者については,「#1653. be 完了の歴史」 ([2013-11-05-1]),「#1814. 18--19世紀の be 完了の衰退を CLMET で確認」 ([2014-04-15-1]) を参照.Chaucer の用いた完了形について,「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1]) も参照されたい.

・ 中尾 俊夫・児馬 修(編著) 『歴史的にさぐる現代の英文法』 大修館,1990年.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-05-24 Sun

■ #2218. concrete vs abstract word [word][morphology][inflection][terminology][generative_grammar]

Ullmann (43--44) に,語 (word) をみる視点として,標記の対立が挙げられている.一見すると,この対立は語の意味が具体的か抽象的か,名詞でいえば具体名詞か抽象名詞かという対立のことかと想像されるが,実際には Ullmann は形態的な観点から concrete と abstract という形容詞を用いている.Ullmann (43--44) の "the contrast between 'concrete' and 'abstract' word-structure" に関する説明をみてみよう.

In Latin and other highly inflected languages it often happens that a word does not exist in an abstract state, as a pure designation of the thing it stands for: there is annus, nominative singular, annum, accusative singular, annorum, genitive plural, etc., but no single form denoting the idea of 'year' as such, without specifying its function in the sentence. In this sense, the Latin word is concrete, i.e. grammatically determined, whereas the French an or the English year are abstract, grammatically neutral until they are embedded in a specific utterance.

この観点からすると,ラテン語に比較される形態論を有する古英語の語はたいてい concrete であり,対する現代英語の語はたいてい abstract ということになる.現代英語の stone は形態論的に抽象的に「石」(日本語の語もたいてい抽象的なのでそのままパラレルに訳を当てることができる)を表わすことができるが,古英語の stān は「石」を表わすのみならず,統語的な情報,すなわち主格(あるいは対格)であることを同時に示している.むしろ,統語的な情報を示すことなく,単に抽象的に「石」を表わす方法がないと言ってもよい.常により具体的な多くの情報をも含まざるを得ないという点で,古英語の stān なり,その屈折形である stānes, stāne, stānas, stāna, stānum なりは,具体的な語であるといえる.

このような具体的な語は,抽象的に参照したいとき,例えば辞書やグロッサリーを編纂するときには,少々悩ましい問題を提示する.どの形を見出し語として選べばよいかを決めなければならないからだ.多くの人にとって主格の形態を選ぶのが通常の感覚かもしれないが,これは語学学習を通じて主格形態が代表形であると慣らされているだけかもしれない.確かに理論的にも主格が他の格に比して卓越している,したがって代表形として選ばれて然るべきである,ということは議論できるのかもしれないが,最も適切であるかどうかはどのように決めればよいのか.例えば,日常的には困るかもしれないが,生成文法における抽象的な基底形,つまり実際に発話において生じるのことのない形態を,辞書の見出しに立てるということも理論上はありうる.また,古英語の動詞は,現代のフランス語やドイツ語などと同様に,不定詞形を見出しに立てるのが慣習だが,例えば直説法1人称単数現在の形態で掲げて悪い理由はないように思える.

考えてみれば,現代英語の語も古英語と比較すれば抽象的であるというだけで,名詞には複数屈折もあるし,動詞には各種の屈折形がある.したがって,見出しの形には,やはりある程度具体的な語が選ばれているとも考えられる.例えば,stone は,単数の非所有格を示している限りにおいて,具体的である.この点では,完璧に抽象的な語というのは得がたいのかもしれない.生成文法家であれば,言語にかかわらず concrete word とは surface form のことであり,abstract word とは underlying form のことであると一般的に理解するのだろう.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

2015-03-13 Fri

■ #2146. 英語史の統語変化は,語彙投射構造の機能投射構造への外適応である [exaptation][grammaticalisation][syntax][generative_grammar][unidirectionality][drift][reanalysis][evolution][systemic_regulation][teleology][language_change][invisible_hand][functionalism]

「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) でみたように,英語史で生じてきた主要な統語変化はいずれも「機能範疇の創発」として捉えることができるが,これは「機能投射構造の外適応」と換言することもできる.古英語以来,屈折語尾の衰退に伴って語彙投射構造 (Lexical Projection) が機能投射構造 (Functional Projection) へと再分析されるにしたがい,語彙範疇を中心とする構造が機能範疇を中心とする構造へと外適応されていった,というものだ.

文法化の議論では,生物進化の分野で専門的に用いられる外適応 (exaptation) という概念が応用されるようになってきた.保坂 (151) のわかりやすい説明を引こう.

外適応とは,たとえば,生物進化の側面では,もともと体温保持のために存在していた羽毛が滑空の役に立ち,それが生存の適応価を上げる効果となり,鳥類への進化につながったという考え方です〔中略〕.Lass (1990) はこの概念を言語変化に応用し,助動詞 DO の発達も一種の外適応(もともと使役の動詞だったものが,意味を無くした存在となり,別の用途に活用された)と説明しています.本書では,その考えを一歩進め,構造もまた外適応したと主張したいと思います.〔中略〕機能範疇はもともと一つの FP (Functional Projection) と考えられ,外適応の結果,さまざまな構造として具現化するというわけです.英語はその通時的変化の過程の中で,名詞や動詞の屈折形態の消失と共に,語彙範疇中心の構造から機能範疇中心の構造へと移行してきたと考えられ,その結果,冠詞,助動詞,受動態,完了形,進行形等の多様な分布を獲得したと言えるわけです.

このような言語変化観は,畢竟,言語の進化という考え方につながる.ヒトに特有の言語の発生と進化を「言語の大進化」と呼ぶとすれば,上記のような言語の変化は「言語の小進化」とみることができ,ともに歩調を合わせながら「進化」の枠組みで研究がなされている.

保坂 (158) は,言語の自己組織化の作用に触れながら,著書の最後を次のように締めくくっている.

こうした言語自体が生き残る道を探る姿は,いわゆる自己組織化(自発的秩序形成とも言われます)と見なすことが可能です.自己組織化とは雪の結晶やシマウマのゼブラ模様等が有名ですが,物理的および生物的側面ばかりでなく,たとえば,渡り鳥が作り出す飛行形態(一定の間隔で飛ぶ姿),気象現象,経済システムや社会秩序の成立などにも及びます.言語の小進化もまさにこの一例として考えられ,言語を常に動的に適応変化するメカニズムを内在する存在として説明でき,それこそ,ことばの進化を導く「見えざる手」と言えるのではないでしょうか.英語における文法化の現象はまさにその好例であり,言語変化の研究がそうした複雑な体系を科学する一つの手段になり得ることを示してくれているのです.

言語変化の大きな1つの仮説である.

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-03-11 Wed

■ #2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発 [article][determiner][syntax][generative_grammar][language_change][grammaticalisation][reanalysis][definiteness]

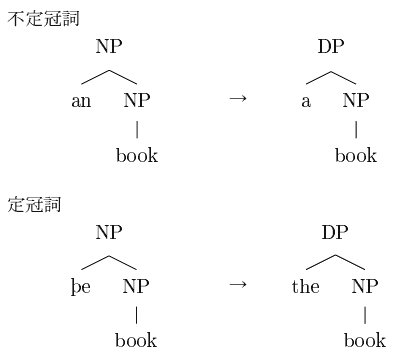

現代英語の不定冠詞 a(n) と冠詞 the は,歴史的にはそれぞれ古英語の数詞 (OE ān) と決定詞 (OE se) から発達したものである.現在では可算名詞の単数ではいずれかの付加が必須となっており,それ以外の名詞や複数形でも定・不定の文法カテゴリーを標示するものとして情報構造上重要な役割を担っているが,古英語や初期中英語ではいまだ任意の要素にすぎなかった.中英語以降,これが必須の文法項目となっていった(すなわち文法化 (grammaticalisation) していった)が,生成文法の立場からみると,冠詞の文法化は新たな DP (Determiner Phrase) という機能範疇の創発として捉えることができる.保坂 (16) を参照して,不定冠詞と定冠詞の構造変化を統語ツリーで表現すると次の通りとなる.

an にしても þe にしても,古英語では,名詞にいわば形容詞として任意に添えられて,より大きな NP (Noun Phrase) を作るだけの役割だったが,中英語になって全体が NP ではなく DP という機能範疇の構造として再解釈されるようになった.これを,DP の創発と呼ぶことができる.件の構造が DP と解釈されるということは,いまや a や the がその主要部となり,補部に名詞句を擁し,全体として定・不定の情報を示す文法機能を発達させたことを意味する.NP のように語彙的な意味を有する語彙範疇から,DP のように文法機能を担う機能範疇へ再解釈されたという点で,この構造変化は文法化の一種と見ることができる.

英語史において機能範疇の創発として説明できる統語変化は多数あり,保坂では次のような項目を機能範疇 DP, CP, IP への再分析の結果の例として取り扱っている.

・ 冠詞の構造変化

不定冠詞,定冠詞

・ 虚辞 there の構造変化

・ 所有格標識 -'s の構造変化

・ 接続詞の構造変化

now, when, while, after, that

・ 関係代名詞の構造変化

that, who

・ 再帰代名詞の構造変化

・ 助動詞 DO の構造変化

・ 法助動詞の構造変化

may, can ,will

・ to 不定詞の構造変化

不定詞標識の to, be going to, have to

・ 進行構文の構造変化

・ 完了構文の構造変化

・ 受動構文のの構造変化

・ 虚辞 it 構文の構造変化

連結詞 BE 構文,it 付き非人称構文

・ 保坂 道雄 『文法化する英語』 開拓社,2014年.

2015-03-03 Tue

■ #2136. 3単現の -s の生成文法による分析 [generative_grammar][syntax][agreement][3sp][verb][inflection][agreement][conjugation]

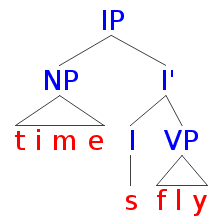

「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1]) で,生成文法による分析を批判的に取り上げた.だが,それはなぜという問いには答えられていないという批判であり,共時的な分析として批判しているわけではない.むしろ,それは主語と動詞の一致 (agreement) を動詞の屈折によって標示する言語に一般的に適用できる,共時的にすぐれた分析だろう.Time flies. という単純な文に生成文法の統語分析を加えると,以下の構文木が得られる(ただし,生成文法でも立場によって機能範疇のラベルや細部の処理が異なる可能性はある).

最上部は文全体に相当する IP (=Inflectional Phrase) であり,主要部に I (=Inflection),指定部に主語となる NP (=Noun Phrase),補部に述語動詞となる VP (=Verb Phrase) をもつ.NP の time と I の s は統率 (government) し合う関係にあるといわれ,この統率関係が上述の一致と深く関連している.NP の time には,[+ 3RD PERSON] と [+ SINGULAR] という素性が付与されており,I に内包される [+ PRESENT] と共鳴して,s という屈折辞が選ばれる.

上の図ではそこまでしか描かれていないが,このあと接辞移動 (affix-hopping) という規則が適用されて,s が VP の fly の末尾に移動し,最後に音韻部門で音形が調えられて time flies という実現形が得られるとされる.要するに,統率関係にある NP と I のもとで,人称・数・時制の各素性の値が照合され,すべて一致すると屈折辞 s が選択されるというルールだ(実際には,3・単・現のほか,直説法であることも必須条件だが,ここでは省略する).このルールを1つ決めておくと,既存の他の統語規則も活用して,関連する応用的な文である否定文 "Time doesn't fly." や疑問文 "Does time fly?" なども正しく生成することができるようになる.

この分析は標準現代英語の3単現の -s にまつわる統語と形態を一貫したやりかたで説明できるという利点はあるが,なぜそのような現象があるのかということは説明しない.生成文法は「何」や「どのように」の問いに答えるのは得意だが,「なぜ」の問いに答えるには,やはり歴史的な視点を採用するほかないだろう.

2015-02-20 Fri

■ #2125. エルゴン,エネルゲイア,内部言語形式 [history_of_linguistics][generative_grammar][sapir-whorf_hypothesis][typology]

19世紀は歴史言語学が著しく発展した時代だったが,そのなかにあって必ずしも歴史言語学に拘泥せず,通時態と共時態を超越した一般言語学理論へと近づこうとしていた孤高の才能があった.Wilhelm von Humboldt (1767--1835) である.Humboldt の言語観は独特であり,sapir-whorf_hypothesis の前触れともなる 「世界観」理論 (Weltanschauung) を提唱したり,形態論的根拠に基づく古典的類型論 (cf. 「#522. 形態論による言語類型」 ([2010-10-01-1])) を提案するなどした.

Humboldt の言語思想を特徴づけるものの1つに,言語は ergon (Werk; 作られたもの) ではなく energeia (Tätigkeit; (作る)働き) であるとする考え方がある.言語の静的な面は見かけにすぎず,実際には動的な現象であるという謂いである.では,言語がどのような動的な活動かといえば,「調音作用が思想を表現しうるために永久に繰り返される精神の活動である」(松浪ほか,p. 37).Humboldt は,調音作用と思想の連合をとりわけ強調しており,前者の有限の媒体がいかにして後者の無限の対象を表現しうるかという問題を考え続けた.

有限から無限が生じる機構ときけば,私たちは Chomsky の生成文法を思い浮かべるだろう.実際のところ Humboldt の言語思想は,生成文法的な発想の先駆けといってよい.生成文法でいう言語能力 (competence) やソシュールのラング (langue) に相当するものを,Humboldt は内部言語形式 (innere Sprachform) と呼んだ.内部言語形式にはすべての言語にみられる普遍的な部分と言語ごとに個別にみられる部分があるとされ,この点でも Chomsky の普遍文法やパラメータの考え方と近似する.そして,この内部言語形式に具体的な音を材料として流し込むと,外化された表現形式が得られる.

Humboldt's innere Sprachform is the semantic and grammatical structure of a language, embodying elements, patterns and rules imposed on the raw material of speech. (Robins 165)

Humboldt にとって,言語とは,文法や意味という形式に音という材料を流し込むこの一連の活動,すなわちエネルゲイアにほかならない.

Humboldt の言語思想は同時代の言語学者にさほど影響を与えることはなかったが,後世の言語学へ大きなうねりとなって戻ってきた.普遍文法,言語相対論,類型論,言語心理学といった大きな話題の種を,19世紀初頭にすでに蒔いていたことになる.

Humboldt の言語思想についてはイヴィッチ (31--33) も参照.

・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.

・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.

2014-10-30 Thu

■ #2012. 言語変化研究で前提とすべき一般原則7点 [language_change][causation][methodology][sociolinguistics][history_of_linguistics][idiolect][neogrammarian][generative_grammar][variation]

「#1997. 言語変化の5つの側面」 ([2014-10-15-1]) および「#1998. The Embedding Problem」 ([2014-10-16-1]) で取り上げた Weinreich, Labov, and Herzog による言語変化論についての論文の最後に,言語変化研究で前提とすべき "SOME GENERAL PRINCIPLES FOR THE STUDY OF LANGUAGE CHANGE" (187--88) が挙げられている.

1. Linguistic change is not to be identified with random drift proceeding from inherent variation in speech. Linguistic change begins when the generalization of a particular alternation in a given subgroup of the speech community assumes direction and takes on the character of orderly differentiation.

2. The association between structure and homogeneity is an illusion. Linguistic structure includes the orderly differentiation of speakers and styles through rules which govern variation in the speech community; native command of the language includes the control of such heterogeneous structures.

3. Not all variability and heterogeneity in language structure involves change; but all change involves variability and heterogeneity.

4. The generalization of linguistic change throughout linguistic structure is neither uniform nor instantaneous; it involves the covariation of associated changes over substantial periods of time, and is reflected in the diffusion of isoglosses over areas of geographical space.

5. The grammars in which linguistic change occurs are grammars of the speech community. Because the variable structures contained in language are determined by social functions, idiolects do not provide the basis for self-contained or internally consistent grammars.

6. Linguistic change is transmitted within the community as a whole; it is not confined to discrete steps within the family. Whatever discontinuities are found in linguistic change are the products of specific discontinuities within the community, rather than inevitable products of the generational gap between parent and child.

7. Linguistic and social factors are closely interrelated in the development of language change. Explanations which are confined to one or the other aspect, no matter how well constructed, will fail to account for the rich body of regularities that can be observed in empirical studies of language behavior.

この論文で著者たちは,青年文法学派 (neogrammarian),構造言語学 (structural linguistics),生成文法 (generative_grammar) と続く近代言語学史を通じて連綿と受け継がれてきた,個人語 (idiolect) と均質性 (homogeneity) を当然視する姿勢,とりわけ「構造=均質」の前提に対して,経験主義的な立場から猛烈な批判を加えた.代わりに提起したのは,言語は不均質 (heterogeneity) の構造 (structure) であるという視点だ.ここから,キーワードとしての "orderly heterogeneity" や "orderly differentiation" が立ち現れる.この立場は近年 "variationist" とも呼ばれるようになってきたが,その精神は上の7点に遡るといっていい.

change は variation を含意するという3点目については,「#1040. 通時的変化と共時的変異」 ([2012-03-02-1]) や「#1426. 通時的変化と共時的変異 (2)」 ([2013-03-23-1]) を参照.

6点目の子供基盤仮説への批判については,「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1]) も参照されたい.

言語変化の "multiple causation" を謳い上げた7点目は,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) でも引用した.multiple causation については,最近の記事として「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1]) と「#1992. Milroy による言語外的要因への擁護」 ([2014-10-10-1]) でも論じた.

・ Weinreich, Uriel, William Labov, and Marvin I. Herzog. "Empirical Foundations for a Theory of Language Change." Directions for Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Yakov Malkiel. U of Texas P, 1968. 95--188.

2014-09-26 Fri

■ #1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2) [contact][language_change][causation][generative_grammar][sociolinguistics]

昨日の記事「#1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1)」 ([2014-09-25-1]) に引き続いての話題.昨日引用した Drinka と同じ Companion に収録されている Luraghi の論文に基づいて論じる.

生成文法における言語変化の説明は,世代間の不完全な言語の伝達 (imperfect language transmission from one generation to the next) に尽きる.子供の言語習得の際にパラメータの値が親世代とは異なる値に設定されることにより,新たな文法が生じるとする考え方だ.Luraghi (359) は,このような「子供基盤仮説」に2点の根本的な疑問を投げかける.

In spite of various implementations, the 'child-based theory' . . . leaves some basic questions unanswered, i.e., in the first place: how do children independently come up with the same reanalysis at exactly the same time . . . ? and, second, why does this happen in certain precise moments, while preceding generations of children have apparently done quite well setting parameters the same way as their parents did? In other words, the second question shows that the child-based theory does not account for the fact that not only languages may change, but also that they may exhibit no changes over remarkably long periods of time.

子供基盤仮説の論者は,この2つ目の疑問に対して次のように答えるだろう.つまり,親の世代と子の世代とでは入力となる PLD (Primary Linguistic Data) が異なっており,パラメータの値の引き金となるものが異なるのだ,と.しかし,なぜ世代間で入力が異なるのかは未回答のままである.世代間で入力が異なったものになるためには,言語習得以外の契機で変異や変化が生じていなければならないはずだ.つまり,大人の話者が変異や変化を生じさせているとしか考えられない.

子供基盤仮説のもう1つの問題点として,"the serious problem that there is no positive evidence, in terms of real data from field research, for language change to happen between generations" (360) がある.社会言語学では Labov の調査などにより変化の現場が突き止められており,経験的な裏付けがある.言語変化の拡散も記録されている.しかも,言語変化の拡散に影響力をもっているのは,ほとんどすべてのケースにおいて,子供ではなく大人であることがわかっている.

以上の反論を加えたうえで,Luraghi は言語変化(それ自身は刷新と拡散からなる)の原因は,究極的にはすべて言語接触にあると論断する.ただし,この場合,言語接触とはいっても2つの言語間という規模の接触だけではなく,2つの変種間,あるいは2つの個人語 (idiolect) 間という規模の接触をも含む.最小規模としては話し手と聞き手のみの間で展開される accommodation の作用こそが,すべての言語変化の源泉である,という主張だ.

. . . in spite of varying social factors and different relations between social groups in case of language contact and in case of internal variation, mutual accommodation of speakers and hearers is the ultimate cause of change. The fact that an innovation is accepted within a community depends on the prestige of innovators and early adopters, and may be seen as a function of the willingness of a speaker/hearer to accommodate another speaker/hearer in interaction, and thus to behave as she/he thinks the other person would behave . . . . (369)

Luraghi は,言語変化(の原因)を論じるに当たって,言語的刷新 (innovation) が人から人へと拡散 (diffusion) してゆく点をとりわけ重視している.言語変化とは何かという理解に応じて,当然ながらその原因を巡る議論も変わってくるが,私も原則として Luraghi や Drinka のように言語(変化)を話者及び話者共同体との関係において捉えたいと考えている.

・ Luraghi, Silvia. "Causes of Language Change." Chapter 20 of Continuum Companion to Historical Linguistics. Ed. Silvia Luraghi and Vit Bubenik. London: Continuum, 2010. 358--70.

2014-09-19 Fri

■ #1971. 文法化は歴史の付帯現象か? [drift][grammaticalisation][generative_grammar][syntax][auxiliary_verb][teleology][language_change][unidirectionality][causation][diachrony]

Lightfoot は,言語の歴史における 文法化 (grammaticalisation) は言語変化の原理あるいは説明でなく,結果の記述にすぎないとみている."Grammaticalisation, challenging as a phenomenon, is not an explanatory force" (106) と,にべもなく一蹴だ.文法化の一方向性を,"mystical" な drift (駆流)の方向性になぞらえて,その目的論 (teleology) 的な言語変化観を批判している.

Lightfoot は,一見したところ文法化とみられる言語変化も,共時的な "local cause" によって説明できるとし,その例として彼お得意の法助動詞化 (auxiliary_verb) の問題を取り上げている.本ブログでも「#1670. 法助動詞の発達と V-to-I movement」 ([2013-11-22-1]) や「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) で紹介した通り,Lightfoot は生成文法の枠組みで,子供の言語習得,UG (Universal Grammar),PLD (Primary Linguistic Data) の関数として,can や may など歴史的な動詞の法助動詞化を説明する.この「文法化」とみられる変化のそれぞれの段階において変化を駆動する local cause が存在することを指摘し,この変化が全体として mystical でもなければ teleological でもないことを示そうとした.非歴史的な立場から local cause を究明しようという Lightfoot の共時的な態度は,その口から発せられる主張を聞けば,Saussure よりも Chomsky よりも苛烈なもののように思える.そこには共時態至上主義の極致がある.

Time plays no role. St Augustine held that time comes from the future, which doesn't exist; the present has no duration and moves on to the past which no longer exists. Therefore there is no time, only eternity. Physicists take time to be 'quantum foam' and the orderly flow of events may really be as illusory as the flickering frames of a movie. Julian Barbour (2000) has argued that even the apparent sequence of the flickers is an illusion and that time is nothing more than a sort of cosmic parlor trick. So perhaps linguists are better off without time. (107)

So we take a synchronic approach to history. Historical change is a kind of finite-state Markov process: changes have only local causes and, if there is no local cause, there is no change, regardless of the state of the grammar or the language some time previously. . . . Under this synchronic approach to change, there are no principles of history; history is an epiphenomenon and time is immaterial. (121)

Lightfoot の方法論としての共時態至上主義の立場はわかる.また,local cause の究明が必要だという主張にも同意する.drift (駆流)と同様に,文法化も "mystical" な現象にとどまらせておくわけにはいかない以上,共時的な説明は是非とも必要である.しかし,Lightfoot の非歴史的な説明の提案は,例外はあるにせよ文法化の著しい傾向が多くの言語の歴史においてみられるという事実,そしてその理由については何も語ってくれない.もちろん Lightfoot は文法化は歴史の付帯現象にすぎないという立場であるから,語る必要もないと考えているのだろう.だが,文法化を歴史的な流れ,drift の一種としてではなく,言語変化を駆動する共時的な力としてみることはできないのだろうか.

・ Lightfoot, David. "Grammaticalisation: Cause or Effect." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 99--123.

2014-09-11 Thu

■ #1963. 構文文法 [bnc][construction_grammar][syntax][cognitive_linguistics][prototype][web_service][speech_act][generative_grammar]

構文文法 (construction grammar) は,この四半世紀の間で発展してきた認知言語学に基づく文法理論である.Lakoff, Fillmore, Goldberg, Kay などによって洗練されてきた.

構文という捉え方そのものは,統語論において長い伝統がある.構造言語学では当然視されていたし,その流れを汲んだ「文型」の考え方も,語学教育を通じて広く知られている.しかし,生成文法の登場により,従来の構文や文型は相対化され,二次的な付帯現象として扱われるようになった.

しかし,1970年代後半の認知言語学の誕生により,構文は単に形式的な観点からだけではなく,機能的・意味的な観点からアプローチされるようになった.特定の構文は,深層構造から生成されるのではなく,それ自身の資格において特定の意味に直接貢献する単位であるという考え方だ.例えば,Me write a novel?! という一見すると破格的な構文は,それ自体が独自の韻律(主部と述部が上昇調のイントネーションを帯びる)を伴い,「あざけり」を含意する.また,There's the bell! のような構文は,人差し指を上げる動作とともに用いられることが多く,「知覚の直示性」を表わす,といった具合だ.構文文法では,構文そのものが意味,語用,韻律などを規定していると捉える.

ただし,構文が意味などを規定しているといっても,その規定の強さは変異する.例えば,Is A B? の構文は典型的に質問の発話行為を表わすが,Is that a fact? は,通常,質問ではなく話者の驚きを表わす(いわゆる間接的発話行為 (indirect speech_act)) .このように,構文文法は,構文とその意味の関係もプロトタイプ的に考える必要があると主張する.また,定型構文となると,そのなかの語句を他のものに交換できなくなるなど,意味的,統語的に融通のきかなくなるケースもある.例えば,Thanks a lot, Thanks a million からの発展で Thanks a billion は可能だが,*Thanks a hundred は不可能となる.day in day out, month in month out は可だが,minute in minute out や century in century out は不可である,等々 (Taylor 225--28) .

構文文法は上記のように生成文法へのリアクションとして生じてきたが,近年では生成文法の側でも構文文法と親和性のある反語彙論や分散形態論などの理論が発展してきている.構文復権の徴候が顕著になってきたといえるだろう.

構文文法の枠組みで BNC の例文に構文情報を付したデータベースが,http://framenet.icsi.berkeley.edu/ で公開されており,こちらのインターフェースよりアクセスできる.数十の注目すべき英語構文が登録されている.

・ Taylor, John R. Linguistic Categorization. 3rd ed. Oxford: OUP, 2003.

2014-06-30 Mon

■ #1890. 歳とともに言葉遣いは変わる [age_grading][generative_grammar][language_change][terminology]

人の言葉遣いは,一生の中でも変化する.世の中の言葉遣いが変化すれば個人もそれに応じて変化するということは,誰しも私的に体験している通りである.新語や死語などの語彙の盛衰はいうに及ばず,発音,語法,文法の変化にも気づかないうちに応じている.生成理論などでは,個人の文法は一度習得されると生涯固定され,文法変化は次世代の子供による異分析を通じてのみ起こりうると考えられているが,実際の言語運用においては,社会で進行している言語変化は,確かに個人の言語に反映されている.世の中で通時的に言語変化が進んでいるのであれば,同じタイミングで通時的に生きている話者がそれを受容し,自らの言葉遣いに反映するというのは,自然の成り行きだろう.

しかし,上記の意味とは異なる意味で,「歳とともに言葉遣いは変わる」ことがある.例えば,世の中で通時的に起こっている言語変化とは直接には関係せずに,歳とともに使用語彙が変化するということは,みな経験があるだろう.幼児期には幼児期に特有の話し方が,修学期には修学期を特徴づける言葉遣いが,社会人になれば社会人らしい表現が,中高年になれば中高年にふさわしいものの言い方がある.個人は,歳とともにその年代にふさわしい言葉遣いを身につけてゆく.このパターンは,世の中の通時的な言語変化に順応して生涯のなかで言葉遣いを変化させてゆくのと異なり,通常,毎世代繰り返されるものであり,成長とともに起こる変化である.これを社会言語学では age-grading と呼んでいる.この概念と用語について,2点引用しよう.

age-grading A phenomenon in which speakers in a community gradually alter their speech habits as they get older, and where this change is repeated in every generation. It has been shown, for example, that in some speech communities it is normal for speakers to modify their language in the direction of the acrolect as they approach middle-age, and then to revert to less prestigious speech patterns after they reach retirement age. Age-grading is something that has to be checked for in apparent-time studies of linguistic change to ensure that false conclusions are not being drawn from linguistic differences between generations. (Trudgill 6)

. . . it is a well attested fact that particularly young speakers use specific linguistic features as identity markers, but give them up in later life. That is, instead of keeping their way of speaking as they grow older, thereby slowly replacing the variants used by the speakers of the previous generations, they themselves grow out of their earlier way of speaking. (Schendl 75)

Wardhaugh (200-01) に述べられているカナダ英語における age-grading の例を挙げよう.カナダの Ontario 南部と Toronto では,子供たちはアルファベットの最後の文字を,アメリカ発の未就学児向けのテレビ番組の影響で "zee" と発音するが,成人に達すると "zed" へとカナダ化する.これは何世代にもわたって繰り返されており,典型的な age-grading の例といえる.

また,小学生の言語は,何世紀ものあいだ受け継がれてきた保守的な形態に満ちていると一般に言われる.古くから伝わる数え方や遊び用語などが連綿と生き続けているのである.また,青年期には自分の世代と数歳上の先輩たちの世代との差別化をはかり,革新的な言葉遣いを生み出す傾向が,いつの時代にも見られる.成人期になると,仕事上の目的,また "linguistic market-place" の圧力のもとで,多かれ少なかれ標準的な形態を用いる傾向が生じるともいわれる (Hudson 14--16) .このように,年代別の言語的振る舞いは,時代に関わらずある種の傾向を示す.

東 (91--92) より,「#1529. なぜ女性は言語的に保守的なのか (3)」 ([2013-07-04-1]) で簡単に触れた age-grading について引用する.

さまざまな社会で,年齢と言語のバリエーションの関係が研究されているが,おもしろい発見の1つは,どの社会階級のグループについてもいえるのだが,思春期(あるいはもう少し若い)年代の若者は社会的に低くみられているバリエーションを大人よりも頻繁に好んで使う傾向があるということであり,これは covert prestige (潜在的権威)と呼ばれている.〔中略〕別な言い方をすれば,年齢が上がるにつれて,社会的に低いと考えられている文法使用は少なくなっていくということになる(これは age grading とよばれている).

各年齢層には社会的にその層にふさわしいと考えられている振る舞いが期待され,人々は概ねそれに従って社会生活を営んでいる.この振る舞いのなかには,当然,言葉遣いも含まれており,これが age-grading の駆動力となっているのだろう.

関連して,「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1]) も参照.

・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

・ Wardhaugh, Ronald. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Malden: Blackwell, 2010.

・ Schendl, Herbert. Historical Linguistics. Oxford: OUP, 2001.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

・ 東 照二 『社会言語学入門 改訂版』,研究社,2009年.

2014-06-12 Thu

■ #1872. Constant Rate Hypothesis [speed_of_change][lexical_diffusion][neogrammarian][do-periphrasis][generative_grammar][schedule_of_language_change]

言語変化の進行する速度や経路については,古典的な neogrammarian hypothesis や lexical_diffusion などの仮説が唱えられてきた.これらと関連はするが,異なる角度から言語変化のスケジュールに光を当てている仮説として,Kroch による "Constant Rate Hypothesis" がある.この仮説は Kroch のいくつかの論文で言及されているが,1989年の論文より,同仮説を説明した部分を2カ所抜粋しよう.

. . . change seems to proceed at the same rate in all contexts. Contexts change together because they are merely surface manifestations of a single underlying change in grammar. Differences in frequency of use of a new form across contexts reflect functional and stylistic factors, which are constant across time and independent of grammar. (Kroch 199)

. . . when one grammatical option replaces another with which it is in competition across a set of linguistic contexts, the rate of replacement, properly measured, is the same in all of them. The contexts generally differ from one another at each period in the degree to which they favor the spreading form, but they do not differ in the rate at which the form spreads. (Kroch 200)

Kroch は,この論文で主として迂言的 do (do-periphrasis) を扱った.この問題は本ブログでも何度か取り上げてきたが,とりわけ「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]) で紹介した Ellegård の研究が影響力を持ち続けている.そこでグラフに示したように,迂言的 do は異なる統語環境を縫うように分布を拡げてきた.ここで注目すべきは,いずれの統語環境に対応する曲線も,概ね似通ったパターンを示すことだ.細かい違いを無視するならば,迂言的 do の革新は,すべての統語環境において "constant rate" で進行したとも言えるのではないか.これが,Kroch の主張である.

さらに Kroch は,ある時点において言語的革新が各々の統語環境に浸透した度合いは異なっているのは,環境ごとに個別に関与する機能的,文体的要因ゆえであり,当該の言語変化そのもののスケジュールは,同じタイミングで一定のパターンを示すという仮説を唱えている.生成文法の枠組みで論じる Kroch にとって,統語的な変化とは基底にある規則の変化であり(「#1406. 束となって急速に生じる文法変化」 ([2013-03-03-1]) を参照),その変化が関連する統語環境の全体へ同時に浸透するというのは自然だと考えている.同論文では,迂言的 do の発展ほか,have got が have を置換する過程,ポルトガル語の所有名詞句における定冠詞の使用の増加,フランス語における動詞第2の位置の規則の消失といった史的変化が,同じ Constant Rate Hypothesis のもとで論じられている.

なお,Constant Rate Hypothesis という名称は,やや誤解を招く気味がある."constant" とは各々の統語環境を表わす曲線が互いに同じパターンを描くという意味での "constant" であり,S字曲線に対して右肩上がりの直線を描く(傾きが常に一定)という意味での "constant" ではない.したがって,Constant Rate Hypothesis とS字曲線は矛盾するものではない.むしろ,Kroch は概ね言語変化のスケジュールとしてのS字曲線を認めているようである.

・ Kroch, Anthony S. "Reflexes of Grammar in Patterns of Language Change." Language Variation and Change 1 (1989): 199--244.

・ Ellegård, A. The Auxiliary Do. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1953.

2014-04-21 Mon

■ #1820. c-command [syntax][generative_grammar][terminology][ppcme2][ppceme][ppcmbe]

「#310. PPCMBE で広がる英語統語論の通時研究」 ([2010-03-03-1]) で,Penn Parsed Corpora of Historical English を紹介した.Helsinki Corpus をベースとしながらも拡張を加えた歴史英語コーパス群で,詳細に構文解析された Penn-Treebank format による統語ツリーもろとも検索できるのが最大の特徴である.タグや注釈の体系が複雑で,CorpusSearch なる特殊なプログラムを用いて検索する必要もあり,初心者が使いこなすには敷居が高いが,統語的に明確に規定された例文を集めるといった用途では,今のところ Penn 系の構文解析コーパス (PPC) にかなうものはない.

PPC の構文解析の理論的基盤は生成文法だが,用いられる術語は生成理論の特殊化したヴァージョンのものではなく,一般的・基本的なものなので,理論に精通していなくとも何とか利用はできる.例えば,CorpusSearch の命令群に,"Dominates", "iDominates" (=immediately dominates), "HasSister", "IsRoot" などがあるが,統語ツリーのいろはを知っていれば,これらの用語が指す統語関係を理解することは難しくない.

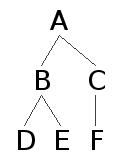

しかし,上に挙げたものよりも少し理論がかった命令に,"CCommands" というものがある.c-command あるいは c-統御とは,1980年代初期に発展した束縛理論 (binding theory) において広く言及された統語関係である.束縛理論は,UG (universal grammar) の一般原則のなかでも中核をなすものとして当時こぞって研究された理論であり,とりわけ再帰代名詞などに代表される照応形 (anaphora) ,代名詞,その他の名詞句と,それらの先行詞との関係を規定する原則を追究した.その理論的発展の過程で,とりわけ重要とされるようになった統語関係の1つが,c-統御である.ほかに,関連の深いものに束縛 (binding) と統率 (government) がある.

以下で,c-統御 (c-command) と束縛 (binding) について概説しよう.下の架空の統語ツリーにおいて,

・ B は C と F を c-統御している

・ C と F はともに B, D, E を c-統御している

・ D は E を,E は D を c-統御している

と言われる.定義風にいえば,「節点 X を支配している最初の枝分かれ節点が別の節点 Y を支配しているとき,X は Y を c-command する」(渡辺,p. 86).

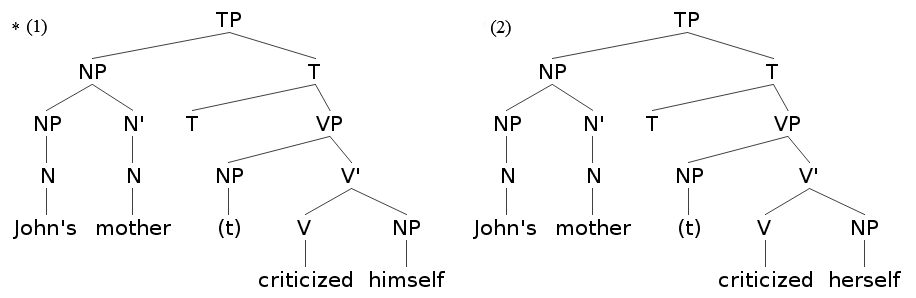

生成文法で理論上 c-統御が重要視されたのは,再帰代名詞とそれが指す先行詞の関係を規定するために,c-統御という統語関係が決定的な役割を果たすことがわかってきたからだ.以下の2つの文を考えよう.

(1) *John's mother criticized himself.

(2) John's mother criticized herself.

非文の (1) では,"John" に相当する NP を支配している最初の枝分かれ節点は TP のすぐ下の NP であるから,"John" は "mother" を c-command していることにはなっても,"himself" を c-command していることにはならない."himself" の立場からいえば,"John" に c-command されていないことになる.このような場合,すなわち "himself" が "John" に束縛されていない場合には,照応が成り立たないというのが,英語統語論でのルールである.

一方,正文の (2) では,再帰代名詞 "herself" は "John's mother" を表す NP を先行詞としているが,この NP を支配している最初の枝分かれ節点は TP であるから,"John's mother" は "herself" を c-command していることになる."herself" の立場からいえば,"John's mother" に c-command されており,束縛されているので,照応が成り立つ.生成文法家は,c-統御,さらに束縛という統語関係の規程を通じて,英語の照応に関する一般原則が見いだされたと考えた.

PPC の話に戻ると,例えば his ouermoch fearinge of you のような名詞句を検索するのに,"CCommands" という命令により「代名詞が別の代名詞を c-統御しているような名詞句」という統語条件を設定すればよい.複雑な統語条件のもとで,かつ authentic な例文を取り出したいときに,PPC と CorpusSearch は威力を発揮する.

・ 渡辺 明 『生成文法』 研究社,2009年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow