2015-10-05 Mon

■ #2352. 「動物とその肉を表す英単語」の神話 (2) [french][lexicology][loan_word][language_myth][lexical_stratification][animal]

「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]),「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1]),「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1]) の記事で,有名な語彙の対立 calf/veal, deer/venison, fowl/poultry, sheep/mutton, swine (pig)/pork (bacon), ox/beef について,この話題のウラを考えた.Denison and Hogg (16) も,別の角度から「ウラ」を指摘している.

. . . the introduction of French loans for food, such as beef, pork and mutton, is sometimes held to demonstrate a considerable degree of bilingualism. This view owes a great deal to Scott's Ivanhoe, which claims that animals on the hoof were called by their English names, but by French names when cooked. The initial reaction is to believe that; it is only when we recall terms such as English lamb (alongside mutton) or Anglo-Norman cattle alongside English cow that its plausibility diminishes. It is more likely, although less romantically appealing, to suggest that French loans were most probable in administration and learning, and that by and large 'ordinary' words were only borrowed in the few areas where there was constant interaction between English and French speakers. This neither demonstrates extensive bilingualism nor even that there was extensive borrowing beyond a few specific areas.

なるほど,確かに lamb は,「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1]) で古英語での特殊な屈折として触れたように,ゲルマン系の本来語である.この語は,現在,動物としての仔羊も表すのみならず,仔羊肉も表わす.本来語が肉の意味で用いられるということは,「定番」から外れているということである.なお,OED によると,lamb の仔羊肉の意味は17世紀になって初めて発達したとあるが,MED によると,a1399 の「肉」の語義での用例が確かにある.

また,cattle も,「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]) で触れた通り,Norman French 由来の単語に違いないが,こちらは生きた家畜の意味のみであり,フランス借用語としてふさわしいはずの肉の意味はない.

「定番」の神話は,確かに怪しくなってくる.

・ Denison, David and Richard Hogg. "Overview." Chapter 1 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 1--42.

2015-10-02 Fri

■ #2349. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか (2) [reestablishment_of_english][language_shift][french][loan_word][borrowing][bilingualism][borrowing][lexicology][statistics][contact]

標記の問題については,以下の一連の記事などで取り上げてきた.

・ 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])

・ 「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1])

・ 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])

・ 「#1540. 中英語期における言語交替」 ([2013-07-15-1])

・ 「#1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点」 ([2013-10-21-1])

・ 「#2069. 言語への忠誠,言語交替,借用方法」 ([2014-12-26-1])

この問題に関連して,Rothwell の論文を読んだ.Rothwell (50) によると,中英語のあいだに公的な記録の言語が,ラテン語からフランス語へ,フランス語から英語へ目まぐるしく切り替わった言語交替 (language_shift) という社会言語学的な視点を考慮しなければならないという.

If the English language appears to embark on a far more extensive campaign of lexical borrowing from the later fourteenth century, this is because French had become the second official language of record in England, alongside and often in replacement of Latin. This means in effect that from the thirteenth century onwards French is called upon to cover a much wider range of registers than in the earlier period, when it was used in the main for works of entertainment or edification. This change in the role of French took place at a time when English was debarred from use as a language of record, so that when English in its turn began to take on that role in the later fourteenth century, it was only to be expected that it would retain much of the necessary vocabulary used by its predecessor --- French. . . . For successive generations of countless English scribes and officials the administrative vocabulary of French had been an integral part of their daily life and work; it would be unrealistic to expect them to jettison it and re-create an entirely new Germanic set of terms when English came in to take over the role hitherto played by French.

13--14世紀にかけて,フランス語が法律関係を始めとする公的な言語としての役割を強めていくことは,「#2330. 13--14世紀イングランドの法律まわりの使用言語」 ([2015-09-13-1]) でみた.このようにイングランドにおいてフランス語で公的な記録が取られる慣習が数世代にわたって確立していたところに,14世紀後半,英語が復権してきたのである.書き言葉上のバイリンガルだったとはいえ,多くの写字生にとって,当初この言語交替には戸惑いがあったろう.特に政治や法律に関わる用語の多くは,これまでフランス単語でまかなってきており,対応する英語本来語は欠けていた.このような状況下で,写字生が書き言葉を英語へとシフトする際に,書き慣れたフランス語の用語を多用したことは自然だった.

後期中英語における各言語の社会言語学的な位置づけと,言語間の語彙借用の様相は,このように密接に結びついている.関連する最近の話題として,「#2345. 古英語の diglossia と中英語の triglossia」 ([2015-09-28-1]) も参照.

・ Rothwell, W. "Stratford atte Bowe and Paris." Modern Language Review 80 (1985): 39--54.

2015-09-25 Fri

■ #2342. 学問名につく -ic と -ics [plural][greek][latin][french][loan_word][suffix][renaissance]

学問名には,acoustics, aesthetics, bionomics, conics, dynamics, economics, electronics, ethics, genetics, linguistics, mathematics, metaphysics, optics, phonetics, physics, politics, statics, statistics, tectonics のように接尾辞 -ics のつくものが圧倒的に多いが,-ic で終わる arithmetic, logic, magic, music, rhetoric のような例も少数ある.近年,dialectic(s), dogmatic(s), ethic(s), metaphysic(s), physic(s), static(s) など,従来の -ics に対して,ドイツ語やフランス語の用法に影響されて -ic を用いる書き手も出てきており,ややこしい.

-ic と -ics の違いは,端的にいえば形容詞から転換した名詞の単数形と複数形の違いである.「?に関する」を意味する形容詞を名詞化して「?に関すること」とし,場合によってはさらに複数形にして「?に関する事々」として,全体として当該の知識や学問を表わすという語源だ.しかし,実際上,単数と複数のあいだに意味的な区別がつけられているわけでもないので,混乱を招きやすい.

-ic と -ics のいずれかを取るかという問題は,意味というよりは,形態の歴史に照らして考える必要がある.その淵源であるギリシア語まで遡ってみよう.ギリシア語では,学問名は technē, theōria, philosophia など女性名詞で表わされるのが普通であり,形容詞接尾辞 -ikos に由来する学問名もその女性形 -ikē を伴って表わされた.ēthikē, mousikē, optikē, rētorikē の如くである.

一方,-ikos の中性複数形 -ika は「?に関する事々」ほどの原義をもち,冠詞を伴って論文の題名として用いられることがあった (ex. ta politikē) .論文の題名は,そのまま学問名へと意味的な発展を遂げることがあったため,この中性複数形の -ika と先の女性単数形 -ikē はときに学問名を表わす同義となった (ex. physikē / physika, taktikē / taktika) .

これらの語がラテン語へ借用されたとき,さらなる混同が生じた.ギリシア語の -ika と -ikē は,ラテン語では同形の -ica として借用されたのである.中世ラテン語では,本来的にこれらの語が単数形に由来するのか複数形に由来するのか,区別がつかなくなった.後のロマンス諸語やドイツ語では,これらは一貫して単数(女性)形に由来するものと解釈され,現在に至る.

英語では,1500年以前の借用語に関しては,単数形と解釈され,フランス語に倣う形で arsmetike, economique, ethyque, logike, magike, mathematique, mechanique, musike, retorique などと綴られた.しかし,15世紀から,ギリシア語の中性複数形に遡るという解釈に基づき,その英語のなぞりとして etiques などの形が現われる.16世紀後半からは,ギリシア語でもたどった過程,すなわち論文名を経由して学問名へと発展する過程が,英語でも繰り返され,1600年以降は,-ics が学問名を表わす一般的な接尾辞として定着していく.-ics の学問名は,形態上は複数形をとるが,現代英語では統語・意味上では単数扱いとなっている.

大雑把にいえば,英語にとって古い学問は -ic,新しい学問は -ics という分布を示すことになるが,その境目が16世紀辺りという点が興味深い.これも,古典語への憧憬に特徴づけられた英国ルネサンスの言語的反映かもしれない.

2015-09-12 Sat

■ #2329. 中英語の借用元言語 [borrowing][loan_word][me][lexicology][contact][latin][french][greek][italian][spanish][portuguese][welsh][cornish][dutch][german][bilingualism]

中英語の語彙借用といえば,まずフランス語が思い浮かび (「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1])),次にラテン語が挙がる (「#120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語」 ([2009-08-25-1]), 「#1211. 中英語のラテン借用語の一覧」 ([2012-08-20-1])) .その次に低地ゲルマン語,古ノルド語などの言語名が挙げられるが,フランス語,ラテン語の陰でそれほど著しくは感じられない.

しかし,実際のところ,中英語は上記以外の多くの言語とも接触していた.確かにその他の言語からの借用語の数は多くはなかったし,ほとんどが直接ではなく,主としてフランス語を経由して間接的に入ってきた借用語である.しかし,多言語使用 (multilingualism) という用語を広い意味で取れば,中英語イングランド社会は確かに多言語使用社会だったといえるのである.中英語における借用元言語を一覧すると,次のようになる (Crespo (28) の表を再掲) .

| LANGUAGES | Direct Introduction | Indirect Introduction |

| Latin | --- | |

| French | --- | |

| Scandinavian | --- | |

| Low German | --- | |

| High German | --- | |

| Italian | through French | |

| Spanish | through French | |

| Irish | --- | |

| Scottish Gaelic | --- | |

| Welsh | --- | |

| Cornish | --- | |

| Other Celtic languages in Europe | through French | |

| Portuguese | through French | |

| Arabic | through French and Spanish | |

| Persian | through French, Greek and Latin | |

| Turkish | through French | |

| Hebrew | through French and Latin | |

| Greek | through French by way of Latin |

「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」 ([2010-05-24-1]) で引用した通り,"French acted as the Trojan horse of Latinity in English" という謂いは事実だが,フランス語は中英語期には,ラテン語のみならず,もっとずっと多くの言語からの借用の「窓口」として機能してきたのである.

関連して,「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]),「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]),「#2164. 英語史であまり目立たないドイツ語からの借用」 ([2015-03-31-1]) も参照.

・ Crespo, Begoña. "Historical Background of Multilingualism and Its Impact." Multilingualism in Later Medieval Britain. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. 23--35.

2015-07-28 Tue

■ #2283. Shakespeare のラテン語借用語彙の残存率 [shakespeare][inkhorn_term][loan_word][lexicology][emode][renaissance][latin][greek]

初期近代英語期のラテン語やギリシア語からの語彙借用は,現代から振り返ってみると,ある種の実験だった.「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1]) で見た通り,16世紀に限っても13000語ほどが借用され,その半分以上の約7000語がラテン語からである.この時期の語彙借用については,以下の記事やインク壺語 (inkhorn_term) に関連するその他の記事でも再三取り上げてきた.

・ 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1])

・ 「#1409. 生き残ったインク壺語,消えたインク壺語」 ([2013-03-06-1])

・ 「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1])

・ 「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1])

16世紀後半を代表する劇作家といえば Shakespeare だが,Shakespeare の語彙借用は,上記の初期近代英語期の語彙借用の全体的な事情に照らしてどのように位置づけられるだろうか.Crystal (63) は,Shakespeare において初出する語彙について,次のように述べている.

LEXICAL FIRSTS

・ There are many words first recorded in Shakespeare which have survived into Modern English. Some examples:

accommodation, assassination, barefaced, countless, courtship, dislocate, dwindle, eventful, fancy-free, lack-lustre, laughable, premeditated, submerged

・ There are also many words first recorded in Shakespeare which have not survived. About a third of all his Latinate neologisms fall into this category. Some examples:

abruption, appertainments, cadent, exsufflicate, persistive, protractive, questrist, soilure, tortive, ungenitured, unplausive, vastidity

特に上の引用の第2項が注目に値する.Shakespeare の初出ラテン借用語彙に関して,その3分の1が現代英語へ受け継がれなかったという事実が指摘されている.[2010-08-18-1]の記事で触れたように,この時期のラテン借用語彙の半分ほどしか後世に伝わらなかったということが一方で言われているので,対応する Shakespeare のラテン語借用語彙が3分の2の確率で残存したということであれば,Shakespeare は時代の平均値よりも高く現代語彙に貢献していることになる.

しかし,この Shakespeare に関する残存率の相対的な高さは,いったい何を意味するのだろうか.それは,Shakespeare の語彙選択眼について何かを示唆するものなのか.あるいは,時代の平均値との差は,誤差の範囲内なのだろうか.ここには語彙の数え方という方法論上の問題も関わってくるだろうし,作家別,作品別の統計値などと比較する必要もあるだろう.このような統計値は興味深いが,それが何を意味するか慎重に評価しなければならない.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2015-07-24 Fri

■ #2279. 英語語彙の逆転二層構造 [loan_word][french][lexicology][register][taboo][semantic_change][lexical_stratification]

英語には,英語本来語とフランス語・ラテン語からの借用語が使用域を違えて共存する,語彙の三層構造というべきものがある.一般に,本来語彙は日常的,一般的,庶民的,略式,暖かい,懐かしい,感情に直接うったえかけるなどの特徴をもち,借用語は学問的,専門的,文学的,格式,中立,よそよそしいといった響きをもつ.この使用域の対立については,Orr の記述が的確である.

For two hundred years and more, things intellectual, things pertaining to the spirit, were symbolized by words that had a flavour of remoteness, of higher courtliness, words redolent of the school rather than of the home, words that often had by their side humbler synonyms, humbler, yet used to express the things that are closer to our hearts as human beings, as children and parents, lovers and workers. (Orr, John. Words and Sounds in English and French. Oxford: Blackwell, 1953. p. 42 qtd. in Ullmann 146)

本ブログでも,この対立に関連する話題を「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#335. 日本語語彙の三層構造」 ([2010-03-28-1]),「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]),「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1]),「#2072. 英語語彙の三層構造の是非」 ([2014-12-29-1]) ほか多くの記事で取り上げてきた.

本来語が低く,借用語が高いという使用域の分布が多くの語彙ペアに当てはまることは事実だろう.しかし,関係が逆転しているように見えるペアもないではない.例えば,Ullmann (147) は,次のペアを挙げている.最初の2組のペアについては,Jespersen (93) も触れている.

| Native word | Foreign word |

|---|---|

| dale | valley |

| deed | action |

| foe | enemy |

| meed | reward |

| to heed | to take notice of |

これらのペアにおいて,特別な含意なしに日常的に用いられるのは,右側の借用語の系列だろう.左側の本来語の系列は,むしろ文学的,詩的であり,使用頻度も相対的に低いと思われる.予想に反するこのような逆転の分布は,比較的まれではあるとはいえ,なぜ生じるのだろうか.

1つには,これらのペアでは,本来語の頻度の低さや使用域の狭さから推し量るに,借用語が本来語を半ば置換しかけたに近いのではないか.本来語のほうは放っておけば完全に廃用となってもおかしくなかったが,使用域を限ったり,方言に限定されるなどし,最終的には周辺的に残存するに至ったのだろう.外来要素からの圧力を受けた,意味の特殊化 (specialization) あるいは縮小 (narrowing) の事例といってもよい.

そして,このようにかろうじて生き残った本来語は,後にその「感情に直接うったえかける」性質を最大限に発揮し,ついには特定の強い感情的な含意を帯びることになったのではないか.アングロサクソンの民族精神という言い方をあえてすれば,これらの本来語には,そのような民族の想いや叫びのようなものが強く感じられるのだ.それが原因なのか結果なのか,いずれにせよ主として文学的,詩的な響きをもって用いられるに至っている.

本来語に強い感情的な含意が付加されて,場合によってはタブーに近い負の力を有するに至ったものとして,bloody (cf. sanguinary), blooming (cf. flourishing), devilish (cf. diabolical), hell (cf. inferno), popish (cf. papal) などがある (Ullmann 147) .これらの本来語も,dale や foe などと同様に,外来要素に押されて使用域が狭められたものと解釈できる.

・ Ullmann, Stephen. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. 1962. Barns & Noble, 1979.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2015-07-22 Wed

■ #2277. 「行く」の意味の repair [etymology][latin][loan_word][homonymy][doublet][indo-european][cognate]

repair (修理する)は基本語といってよいが,別語源の同形同音異義語 (homonym) としての repair (行く)はあまり知られていない.辞書でも別の語彙素として立てられている.

「修理する」の repair は,ラテン語 reparāre に由来し,古フランス語 réparer を経由して,中英語に repare(n) として入ってきた.ラテン語根 parāre は "to make ready" ほどを意味し,印欧祖語の語根 *perə- (to produce, procure) に遡る.この究極の語根からは,apparatus, comprador, disparate, emperor, imperative, imperial, parachute, parade, parasol, pare, parent, -parous, parry, parturient, prepare, rampart, repertory, separate, sever, several, viper などの語が派生している.

一方,「行く」の repair は起源が異なり,後期ラテン語 repatriāre が古フランス語で repairier と形態を崩して,中英語期に repaire(n) として入ってきたものである.したがって,英語 repatriate (本国へ送還する)とは2重語を構成する.語源的な語根は,patria (故国)や pater (父)であるから,「修理する」とは明らかに区別される語彙素であることがわかる.印欧祖語 *pəter- (father) からは,ラテン語経由で expatriate, impetrate, padre, paternal, patri-, patrician, patrimony, patron, perpetrate が,またギリシア語経由で eupatrid, patriarch, patriot, sympatric が英語に入っている.

現代英語の「行く」の repair は,古風で形式的な響きをもち,「大勢で行く,足繁く行く」ほどを意味する.いくつか例文を挙げよう.最後の例のように「(助けなどを求めて)頼る,訴える,泣きつく」の語義もある.

・ After dinner, the guests repaired to the drawing room for coffee.

・ (humorous) Shall we repair to the coffee shop?

・ He repaired in haste to Washington.

・ May all to Athens backe againe repaire. (Shakespeare, Midsummer Night's Dream iv. i. 66)

・ Thither the world for justice shall repaire. (Sir P. Sidney tr. Psalmes David ix. v)

中英語からの豊富な例は,MED の repairen (v) を参照されたい.

2015-06-15 Mon

■ #2240. thousand は "swelling hundred" [etymology][indo-european][numeral][latin][loan_word]

先日,thousand の語源が「膨れあがった百」であることを初めて知った.現代英語の thousand からも古英語の þūsend からも,hund(red) が隠れているとは想像すらしなかったが,調べてみると PGmc *þūs(h)undi- に遡るといい,なるほど hund が隠れている.印欧祖語形としては *tūskm̥ti が再建されており,その第1要素は *teu(ə)- (to swell, be strong) である.これはラテン語動詞 tumēre (to swell) を生み,そこから様々に派生した上で英語へも借用され,tumour, tumult などが入っている.ギリシア語に由来する tomb 「墓,塚」もある.また,ゲルマン語から英語へ受け継がれた語としては thigh, thumb などがある.腿も親指も,膨れあがって太いと言われればそのとおりだ.かくして,thousand は「膨れあがった百」ほどの意となった.

一方,ラテン語の mille (thousand) は,まったく起源が異なり,thousand との接点はないようだ.では mille の起源は何かというと,これが不詳である.印欧祖語には「千」を表わす語は再建されておらず,確実な同根語もみられない.英語には早い段階で mile が借用され,millenium, millepede, milligram, million などの語では combining form (cf. 「#552. combining form」 ([2010-10-31-1])) として用いられるなど活躍しているのだが,謎の多い語幹である.

hundred を表わす印欧語根については,「#100. hundred と印欧語比較言語学」 ([2009-08-05-1]),「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) を参照.

2015-05-07 Thu

■ #2201. 誕生おめでとう! Princess Charlotte [onomastics][french][loan_word][pronunciation][consonant][personal_name][title][palatalisation][fricativisation]

先週末から英国王室のロイヤルベビー Princess Charlotte 誕生の話題が,英国や日本で沸いている.Prince William と Kate Middleton 夫妻の選んだファーストネームは Charlotte.ミドルネームは,よく考え抜かれ,世間にも好評の Elizabeth Diana である.一般には,称号を付して Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge と呼ばれることになる (cf. 「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]), 「#1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意」 ([2014-08-31-1])) .

Charlotte は,Charles の語根に女性接辞かつ指小辞 (diminutive) を付した形態に由来し,「小さくてかわいい Charles お嬢ちゃん」ほどが原義である.この語根は究極的にはゲルマン祖語 *karlaz (man) に由来し,これがラテン語に Carolus として借用され,後に古フランス語へ発展する過程で語頭子音が [k] → [ʧ] と口蓋化 (palatalisation) した.この口蓋化子音をもった古フランス語の音形が英語へ借用され,現在の [ʧɑːlz] に連なっている.

フランス語に話を戻そう.フランス語では13世紀中に破擦音 [ʧ] が [ʃ] へと摩擦音化 (fricativisation) し,元来は男性主格語尾だった s も発音を失い,現在,同名前は [ʃaʁl] と発音されている.同様に,Charlotte も現代フランス語での発音は摩擦音で始まる [ʃaʁlɔt] である.今回の英語のロイヤルベビー名も,摩擦音で始まる [ʃɑːlət] だから,現代フランス語的な発音ということになる.上記をまとめると,現代英語の男性名 Charles は破擦音をもって古フランス語的な響きを伝え,女性名 Charlotte は摩擦音をもって現代フランス語的な響きを伝えるものといえる.

現代英語におけるフランス借用語で <ch> と綴られるものが,破擦音 [ʧ] を示すか摩擦音 [ʃ] を示すかという基準は,しばしば借用時期を見極めるのに用いられる.例えば chance, charge, chief, check, chair, charm, chase, cheer, chant はいずれも中英語期に借用されたものであり,champagne, chef, chic, chute, chaise, chicanery, charade, chasseur, chassis はいずれも近代英語期に入ったものである.しかし,時期を違えての再借用が関与するなど,必ずしもこの規則にあてはまらない例もあるので,目安にとどめておきたい.Charles と Charlotte の子音の差異については歴史的に詳しく調べたわけではないが,時代の違いというよりは,固有名詞に随伴しやすい流行や嗜好の反映ではないかと疑っている.

なお,ゲルマン祖語 *karlas (man) からは,直接あるいは間接に現代英語の churl と carl が生まれている.いずれも意味が本来の「男」から「身分の低い男」へと下落しているのがおもしろい.逆に,人名 Charles と Charlotte は,英国王室の人気により,むしろ価値が高まっているといえる(?).

フランス借用語の年代に関しては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]),「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1]),「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]), 「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]), 「#2184. 英単語とフランス単語の相違 (2)」 ([2015-04-20-1]) を参照されたい.

2015-05-01 Fri

■ #2195. Toubon 法の「同義」 [french][language_planning][sociolinguistics][loan_word][synonym]

昨日の記事「#2194. フランス語規範主義,英語敵視,国民的フランス語」 ([2015-04-30-1]) で,フランスで1994年に制定された Toubon 法 (Loi Toubon) に触れた.Toubon 法という俗称は,文化・フランコフォニー相 (Le ministre de la culture et de la francophonie) の Jacques Toubon がこの法の制定を主導したことにちなむ.公的な場でのフランス語の使用を法制化し,(とりわけ英語を意識して)外来語の使用を制限した言語生活介入法といってよい.フランスの言語政策及び言語への姿勢を体現した法と見ることができる.

Toubon 法は,言語的規範主義,純粋主義,言語政策などの社会言語学的な観点から確かに興味深い問題ではあるが,言語学的な観点から話題とされることは少ない.しかし,条文のなかに言語学的に考慮すべき点が1つある.Article 5 に次のようにある.

Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

公的な契約書では,同じ意味 ("même sens") のフランス語の表現・語句がある場合に,対応する外来語を用いてはいけないという条文である.ここでいう「同じ意味」という表現は,意味論的に問題を含んでいる.「#1498. taboo が言語学的な話題となる理由 (3)」 ([2013-06-03-1]) で触れたように,よく知られているとおり,言語に厳密な意味での同義語は存在しにくい.自言語の語句と一見して同義とおぼしき他言語の語句が借用され並存するとしても,両者は微妙に機能を違えるのが普通である.ここで「機能」と呼んだものは,denotation も connotation も含めての「意味」と同じものである.条文の "sens" は denotation のみを指しているようだが,これは "sens" の狭い解釈の仕方だろう.話者が本来語を使うか借用語を使うかで選択する場合には,denotation のみならず connotation をも考慮して選択しているのであり,その点で両者は互いに完全同義ではない.

1つの signifié に対応する signifiant が2つあり,それを文章の中で任意に交替するというのは,確かにいたずらに誤解を招く可能性を高めるだけで,公的な文書にふさわしくないだろう.しかし,「1つの signifié に対応する signifiant が2つある」という状況は,上述のように稀である.稀ではあるが,あるにはあるという前提のもとでその懸念を抱いているのであれば,「いたずらに誤解を招くことのないように」などという文言を条文に含めればよいものだろう.しかし,法案作成者の関心は,直接そのような危惧にあるというよりは,実は "l'enrichissement de la langue française" にあるようである.

この条文は,"même sens" という言語学用語を用いて趣旨を伝えようとしているが,最後には言語学的というよりは言語政策的というべき響きをもつ "l'enrichissement de la langue française" で終えていることになる.この辺りにうさんくささを感じる.

2015-04-20 Mon

■ #2184. 英単語とフランス単語の相違 (2) [french][norman_french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]

昨日の記事「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]) に引き続いての話題.昨日は,英仏語の対応語の形や意味のズレの謎を解くべく,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象に注目した.今回は,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言という2つの視点を導入する.

まずは (2) について.英語とフランス語の対応語を比較するときに抱く違和感の最大の原因は,時間差である.私たちが比較しているのは,通常,現代英語と現代フランス語の対応語である.しかし,フランス単語が英語へ借用されたのは,大多数が中英語期においてである (cf. 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])) .つまり,6--8世紀ほど前のフランス語彙が6--8世紀ほど前の英語に流れ込んだ.昨日の記事でみたように,当時の借用過程においてすら model となるフランス単語と loan となる英単語のあいだに多少のギャップの生じるのが普通だったのであるから,ましてや当時より数世紀を経た現代において両言語の対応語どうしが形や意味においてピタッと一致しないのは驚くことではない.この6--8世紀のあいだに,その語の形や意味は,フランス語側でも英語側でも独自に変化している可能性が高い.

例えば,英語 doubt はフランス語 douter に対応するが,綴字は異なる.英単語の綴字に <b> が挿入されているのは英語における革新であり,この綴字習慣はフランス語では定着しなかった (cf. 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])) .またフランス語 journée は「1日」の意味だが,対応する英語の journey は「旅行」である.英語でも中英語期には「1日」の語義があったが,後に「1日の移動距離」を経て「旅行」の語義が発展し,もともとの語義は廃れた.数世紀の時間があれば,ちょっとしたズレが生じるのはもちろんのこと,初見ではいかに対応するのかと疑わざるを得ないほど,互いにかけ離れた語へと発展する可能性がある.

次に,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という視点も非常に重要である.数十年前ではなく数世紀前に入ったという時代のギャップもさることながら,フランス語借用の源が必ずしもフランス語の中央方言(標準フランス語)ではないという事実がある.私たちが学習する現代フランス語は中世のフランス語の中央方言に由来しているが,とりわけ初期中英語期に英語が借用したフランス語彙の多くは実はフランス北西部に行われていたノルマン・フレンチ (norman_french) である (cf. 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])) .要するに,当時の「訛った」フランス単語が英単語として借用されて現在に至っているのであり,それと現代標準フランス語とを比較したときに,ズレが感じられるのは当然である.現代のフランス語母語話者の視点から現代英語の対応語を眺めると,「なぜ英語は大昔の,しかも訛ったフランス単語を用いているのだろうか」と首をかしげたくなる状況がある.具体的な事例については,「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1]) などを参照されたい.

以上,2回にわたって英単語とフランス単語の相違の原因について解説してきた.両者のギャップは,(1) 借用過程そのものに起因するものもあれば,(2) 借用の生じた時代が数世紀も前のことであり,その後の両言語の歴史的発展の結果としてとらえられる場合もあるし,(3) 借用当時の借用ソースがフランス語の非標準方言だったという事実によるものもある.現代英単語と現代フランス単語とを平面的に眺めているだけでは見えてこない立体的な奥行を,英語史を通じて感じてもらいたい.

2015-04-19 Sun

■ #2183. 英単語とフランス単語の相違 (1) [french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]

英語史概説の授業などで,現代英語の語彙にいかに多くのフランス単語が含まれているかを話題にすると,初めて聞く学生は一様に驚く.大雑把にいって英語語彙の約1/3がフランス語あるいはその親言語であるラテン語からの借用語である.関連するいくつかの統計については,「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-15-1]) および,「#1645. 現代日本語の語種分布」 ([2013-10-28-1]) の冒頭に張ったリンクを参照されたい.

この事実を初めて聞くと,英語とフランス語に共通する語彙が数多く見られるのは,英単語がフランス語に大量に入り込んだからだと想像する学生が多いようだ.現在の英語の相対的な優位性,また日本語にも多くの英語語彙が流入している事実を考えれば,フランス語が多数の英単語を借用しているはずだという見方が生じるのも無理はない.

しかし,英語史を参照すれば実際には逆であることがわかる.歴史的に英語がフランス単語を大量に借用してきたゆえに,結果として両言語に共通の語彙が多く見られるのである.端的にいえば,1066年のノルマン征服 (norman_conquest) により,イングランドの威信ある言語が英語からフランス語へ移った後に,高位のフランス語から低位の英語へと語彙が大量に流れ込んだということである.(英語がフランス語に与えた影響という逆方向の事例は,歴史的には相対的に稀である.「#1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語」 ([2012-02-17-1]),「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」 ([2012-02-03-1]) を参照.)

現代フランス語を少しでもかじったことのある者であれば,英仏語で共通する語は確かに多いけれど,形や意味が互いにずれているという例が少なくないことに気づくだろう.対応する語彙はあるのだが,厳密に「同じ」であるわけではない.これにより,false_friend (Fr. "faux amis") の問題が生じることになる (cf. 「#390. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か? (2)」 ([2010-05-22-1])) .フランス語側の model と英語側の loan との間に,形や意味のずれが生じてしまうのは,いったいなぜだろうか(model と loan という用語については,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) を参照).

この問いに答えるには,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という3点について理解しておく必要がある.今回は,(1) に注目しよう.語彙の借用過程に起こりがちな現象とは,借用元言語における語の形や意味が,多少なりとも歪められて借用先言語へコピーされるのが普通であることだ.まず形に注目すれば,借用語は,もとの発音や綴字を,多かれ少なかれ借用先言語の体系に適合させて流入するのが通常である.例えば,フランス語の円心前舌高母音 /y/ や硬口蓋鼻音 /ɲ/ は,必ずしもそのままの形で英語に取り入れられたのではなく,多くの場合それぞれ /ɪʊ/, /nj/ として取り込まれた (cf. 「#1222. フランス語が英語の音素に与えた小さな影響」 ([2012-08-31-1]),「#1727. /ju:/ の起源」 ([2014-01-18-1])) .微妙な差異ではあるが,語の借用において model がそのまま綺麗にコピーされるわけではないことを示している.英語の /ʃəːt/ (shirt) が日本語の /shatsu/ (シャツ)として取り込まれる例など,話し言葉から入ったとおぼしきケースでは,このようなズレが生じるのは極めて普通である.

次に意味に注目しても,model と loan の間にはしばしばギャップが観察される.とりわけ借用においては model の語義の一部のみが採用されることが多く,意味の範囲としては model > loan の関係が成り立つことが多い.有名な動物と肉の例を挙げると,英語 beef は古フランス語 boef, buefから借用した語である.model には牛と牛肉の両方の語義が含まれるが,loan には牛肉の語義しか含まれない.ここではフランス単語が,意味を縮小した形で英語へ借用されている(ただし,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]),「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1]) も参照).同様に,英語 room は「ルーム」として部屋の語義において日本語に入っているが,余地の語義は「ルーム」にはない.

上で挙げてきた諸例では,英単語とフランス単語の間の差異はあったとしても比較的小さいものだった.しかし,フランス語学習において出会う単語の英仏語間のズレと違和感は,しばしばもっと大きい.この謎を探るには,(2) と (3) の視点が是非とも必要である.これについては,明日の記事で.

2015-04-01 Wed

■ #2165. 20世紀後半の借用語ソース [loan_word][statistics][lexicology][french][japanese][borrowing]

現代英語の新語の導入においては,複合 (compounding) や派生 (derivation) が主たる方法となってきており,借用 (borrowing) の貢献度は相対的に低い.ここ1世紀ほどの推移をみても,借用の割合は全体的に目減りしている (cf. 「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]) や「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1]),「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」 ([2011-09-19-1]),「#878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較」([2011-09-22-1]),「#879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向」([2011-09-23-1])) .

だが,相対的に減ってきているとはいえ,語彙借用は現代英語でも続いている.#874 と Algeo の詳細な区分のなかでも示されているように,ソース言語は相変わらず多様である.「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1]),「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) では,現代英語への語彙提供者として案外日本語が有力であることに触れたが,日本語なども含めたソース言語別のより詳しい割合が知りたいところだ.

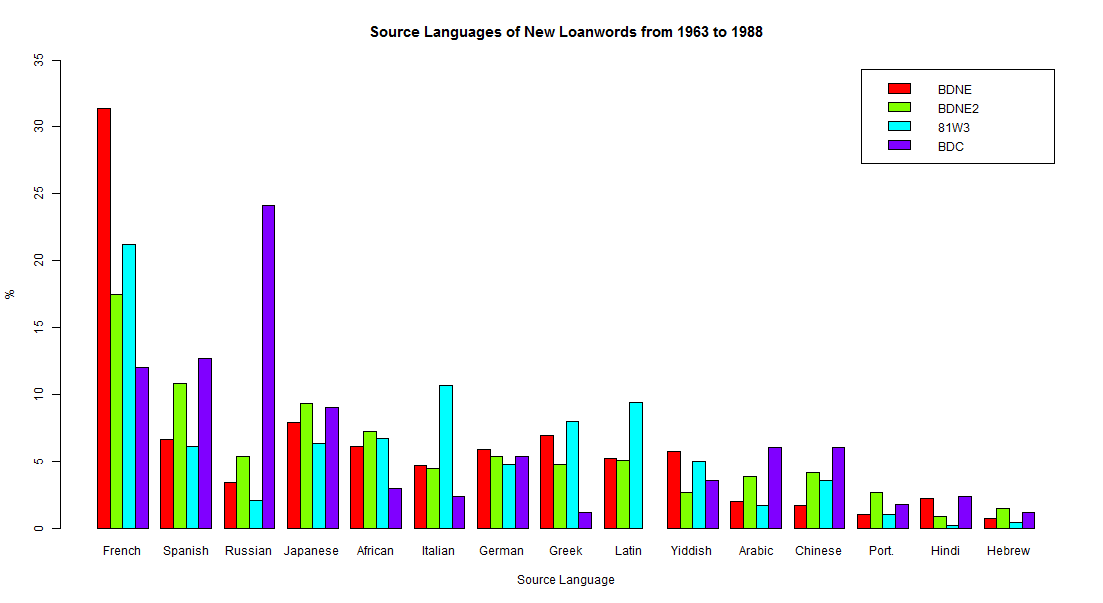

Algeo (78) は,Garland Cannon (Historical Change and English Word-Formation. New York: Peter Lang, 1987. pp. 69--97) の調査に基づいて,20世紀後半に入ってきた借用語彙のソース言語別割合を提示している.具体的には,およそ1963--88年の間に英語に入ってきた借用語を記録する4つの辞書を調査対象とし,ソース言語別に借用語を数え上げ,それぞれの割合を出した.その4つの辞書とは,(1) The Barnhart Dictionary of New English since 1963 (1973), (2) The Second Barnhart Dictionary of New English (1980), (3) Webster's Third (1961), (4) The Barnhart Dictionary Companion Index (1987) である.それぞれから407語, 332語, 523語, 166語を集めた1428語の小さい語彙集合ではあるが,それに基づいて以下の調査結果が得られた.

| (1) BDNE | (2) BENE2 | (3) 81W3 | (4) BDC | Rank | |

|---|---|---|---|---|---|

| French | 31.4% | 17.5 | 21.2 | 12.0 | 1 |

| Spanish | 6.6 | 10.8 | 6.1 | 12.7 | 2 |

| Russian | 3.4 | 5.4 | 2.1 | 24.1 | 3 |

| Japanese | 7.9 | 9.3 | 6.3 | 9.0 | 4 |

| African | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 3.0 | 5 |

| Italian | 4.7 | 4.5 | 10.7 | 2.4 | 6 |

| German | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 7 |

| Greek | 6.9 | 4.8 | 8.0 | 1.2 | 8 |

| Latin | 5.2 | 5.1 | 9.4 | 9 | |

| Yiddish | 5.7 | 2.7 | 5.0 | 3.6 | 10 |

| Arabic | 2.0 | 3.9 | 1.7 | 6.0 | 11 |

| Chinese | 1.7 | 4.2 | 3.6 | 6.0 | 12 |

| Portuguese | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 1.8 | 13 |

| Hindi | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 14 |

| Hebrew | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 15 |

| Sanskrit | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 16 | |

| Persian | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 17 | |

| Afrikaans | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 18 | |

| Dutch | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 19 | |

| Indonesian | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 20 |

| Malayo-Polynesian | 2.1 | 0.2 | 21 | ||

| Norwegian | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 22 | |

| Swedish | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 23 | |

| Korean | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 24 | |

| Vietnamese | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 25 | |

| Amerindian | 1.2 | 0.6 | 26 | ||

| Bengali | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 27 | |

| Danish | 0.5 | 1.0 | 28 | ||

| Eskimo | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 29 |

表に記されていない30--56位の言語群は合わせても全体として1%にも満たないが,念のために次のような言語である.Amharic, Annamese, Basque, Bhutanese, Catalan, Czech, Hawaiian, Hungarian, Irish, Khmer, Mongolian, Papuan, Pashto, Pidgin English, Pilipino, Polish, Provençal, Punjabi, Samoan, Scots (Gaelic), Serbo-Croatian, Tahitian, Thai (and Lao), Turkish, Urdu, Welsh, West Indian.

BDC でロシア語が妙に高い割合を示しているが,これは編集上の偏りに起因する可能性がある.偏りの可能性を差し引いて考えると,ロシア語は順位としてはアラビア語と中国語の間の12位前後に付くと思われる.

15位までの言語についてグラフ化したのが,下図である.

このグラフは,「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1]) でみた Bauer の調査に基づくグラフの場合とソース言語の設定の仕方が異なるので,比較しにくいところがあるが,フランス語,ギリシア語,ラテン語,ドイツ語などが上位で健闘している様子はいずれのグラフからも見て取ることができる.スペイン語やイタリア語などのロマンス諸語も堅調といってよい.そのなかで,非印欧語として筆頭に立っているのが日本語である.アフリカ諸語,アラビア語,中国語も続いており,英語の cosmopolitan vocabulary 振りは現代においても健在といえるだろう.

・ Algeo, John. "Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998. 57--91.

2015-03-31 Tue

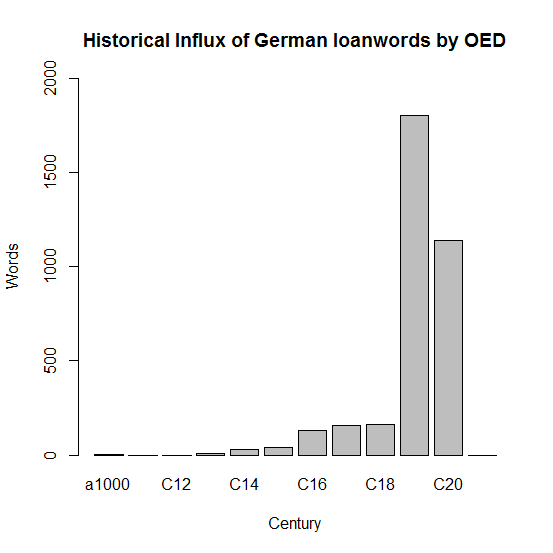

■ #2164. 英語史であまり目立たないドイツ語からの借用 [oed][loan_word][german][lexicology][statistics][lmode][loan_translation][scientific_english]

ヨーロッパの主要な言語のなかで,ドイツ語は英語の借用語ソースとして意外と目立たない.歴史的にある程度の規模でドイツ借用語が現われるのは後期近代英語からであり,それ以前は僅少である.英語もドイツ語もゲルマン語派 (Germanic) に属し共通の起源をもつということが広く知られている割には,両言語間で借用という横の関係は希薄である.

英語にドイツ語の語彙的影響が著しくないことは Jespersen (143) や荒木ほか (258) などの英語史概説書でも触れられている通りだが,ドイツ語借用が少ないとはいってもフランス語やラテン語と比べての話しであって,実際にはある程度の数は主として専門用語として入ってきている.近年においても然りのようだ (Algeo 80; 「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」 ([2011-09-18-1])) .「#2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移」 ([2015-03-29-1]) で紹介した Wordorigins.org の "Where Do English Words Come From?" でも,次のように述べられている.

Other European languages remain steady, contributing 3--4% of new words throughout the centuries. The exception is German, which starting in the eighteenth century begins to increase its contribution to English vocabulary, reaching 3% of new words all by itself, and nosing ahead of French by the twentieth century.

上の同じ記事より入手した OED に基づく語種別統計でドイツ借用語の歴史的推移をグラフ化すると,以下のようになる.

宇賀治 (115--17) によれば,ドイツは16世紀に鉱山術や冶金術に長けていたので,その影響が17--18世紀における英語語彙に反映されている(グラフでの若干の高まりも16世紀からである).17世紀以降は食品名の借用も多い.また,ドイツは19世紀に哲学や医学を含む諸学問で飛躍的な発展を遂げたため,専門的な用語や概念が英語へも流れ込んだ(グラフ上も19世紀にピークを迎える).通常の借用のほか,翻訳借用 (loan_translation) が多いのもドイツ語からの借用の特徴といえるかもしれない.以下,分野別にドイツ借用語(翻訳借用も含む)を列挙しよう.

[鉱山・冶金]

cobalt, gneiss, meerschaum, quartz, zinc

[哲学・文芸批評]

folksong, gestalt, leitmotif, nihilism, objective, subjective, superman, transcendental, zeitgeist

[比較言語学]

ablaut, schwa, strong [weak] (declension), Umlaut

[教育制度]

kindergarten, semester, seminar

[物理学・化学]

aniline, dynamo, ohm, protein, relativity, saccharine, sarin, uranium

[医学・薬学]

aspirin, heroin, pepsin, Roentgen-ray [X-ray]

[食品]

delicatessen, frankfurter, hamburger, lager, noodle, pumpernickel, sauerkraut, schnitzel

ドイツ借用語について紙幅を割いている英語史概説書は多くないが,Carr, Charles T. The German Influence on the English Vocabulary. London: Clarendon, 1934. という研究書があるようである.

関連して,「#150. アメリカ英語へのドイツ語の貢献」 ([2009-09-24-1]),「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]) も参照されたい.

(後記 2015/09/06(Sun):Begoña Crespo ("Historical Background of Multilingualism and Its Impact." Multilingualism in Later Medieval Britan. Ed. D. A. Trotter. Cambridge: D. S. Brewer, 2000. p. 29.) によれば,すでに中英語期の15世紀にも,高地ドイツ語からの鉱物学に関する用語がある程度入っていたという.)

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ 荒木 一雄,宇賀治 正朋 『英語史IIIA』 英語学大系第10巻,大修館書店,1984年.

・ Algeo, John. "Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 4. Cambridge: CUP, 1998. 57--91.

2015-03-29 Sun

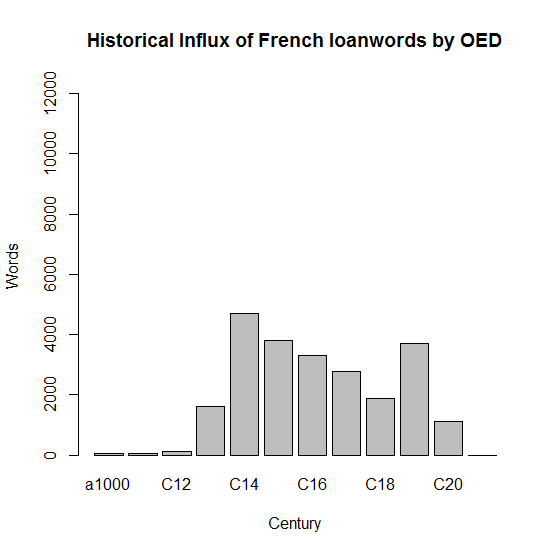

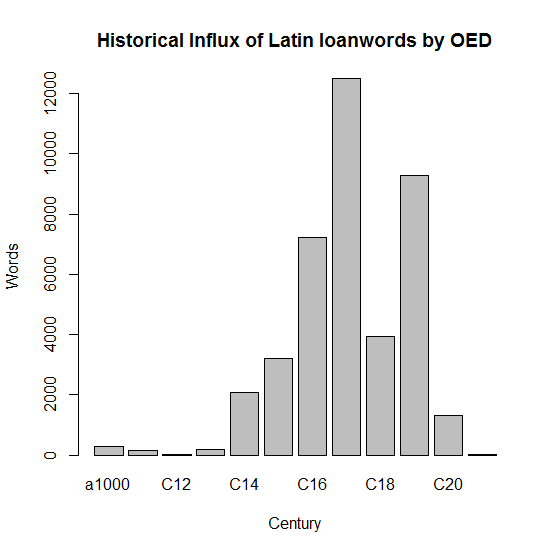

■ #2162. OED によるフランス語・ラテン語からの借用語の推移 [oed][loan_word][statistics][french][latin][lexicology]

Wordorigins.org の "Where Do English Words Come From?" と題する記事では,OED をソースとした語種比率の通時的推移の調査報告がある.古英語から現代英語への各世紀に,語源別にどれだけの新語が語彙に加えられたかが解説とともにグラフで示されている.本文中にも述べられているように,見出し語の語源に関して OED の語源欄より引き出された情報は,眉に唾をつけて解釈しなければならない.というのは,語源欄にある言語が言及されていたとしても,それが借用元の語源を表すとは限らないからだ.しかし,およその参考になることは確かであり,通時的な概観のために有用であることには相違ない.

ここでは,CSV形式あるいはEXCEL形式で公開されている世紀別で語源別の数値を拝借し,フランス語とラテン語から英語語彙へ追加された借用語の推移をグラフ化して並べてみた.

|

|

得られた傾向は,一般的な概説書で述べられているものと一致する.フランス語のピークは後期中英語,ラテン語のピークは初期近代英語である.比較すると,ラテン語の規模の著しさがよくわかる.フランス語とラテン語からの借用語に関連する統計については,すでに以下のように多くの記事で取り上げてきたので,そちらも参照されたい.

[2009-08-22-1]: #117. フランス借用語の年代別分布

[2009-11-15-1]: #202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

[2010-06-30-1]: #429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合

[2010-12-12-1]: #594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴

[2011-02-16-1]: #660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率

[2011-08-20-1]: #845. 現代英語の語彙の起源と割合

[2011-09-18-1]: #874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布

[2012-08-11-1]: #1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)

[2012-08-18-1]: #1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分

[2012-08-20-1]: #1211. 中英語のラテン借用語の一覧

[2012-09-03-1]: #1225. フランス借用語の分布の特異性

[2012-09-04-1]: #1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布

[2012-11-12-1]: #1295. フランス語とラテン語の2重語

[2014-08-24-1]: #1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類

また,OED の利用に際しては,以下の記事も参照されたい.

[2010-10-10-1] #:531. OED の引用データをコーパスとして使えるか

[2010-10-14-1] #:535. OED の引用データをコーパスとして使えるか (2)

[2010-10-15-1] #:536. OED の引用データをコーパスとして使えるか (3)

[2011-01-05-1] #:618. OED の検索結果から語彙を初出世紀ごとに分類する CGI

[2011-01-29-1] #:642. OED の引用データをコーパスとして使えるか (4)

2015-03-24 Tue

■ #2157. word pair の種類と効果 [binomial][french][loan_word][chaucer][ancrene_wisse][bible]

binomial (2項イディオム)と呼ばれる "A and B" などの型の表現について,binomial の記事で扱ってきた.binomials は,word pair, paired word, doublets, collocated words などとも呼ばれる."A and B" 型に限らず広く定義すると「接続詞により結合された,同一の統語位置を占める2語」(片見,p. 170)となる(以下では呼称を word pair に統一).英語史における word pair の研究は盛んだが,それはとりもなおさず古い英語では word pair が著しく豊かだったからである.特に近代英語期の始まりまでは,ごく普通に見られた.

word pair にもいろいろな型があるが,語源的にみれば本来語か(主としてフランス語からの)借用語かという組み合わせによって英英タイプ,(順不同で)英仏タイプ,仏仏タイプに分けられる.一方,word pair の効果にもいくつかの種類が区別される.「#820. 英仏同義語の並列」 ([2011-07-26-1]) でも述べたが,文体的・修辞的な狙いもあれば,馴染みのない片方の語の理解を促すために,馴染みの深いもう片方の語を添えるという狙いもある.あるいは,「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) でみたように,特に英仏タイプの法律用語において,あえていずれか一方を選択するという労をとらなかっただけということもあるかもしれない.また,いずれの場合にも,意味を強調するという働きはある程度は含まれているのではないか.

各要素の語源に注目した分類と効果に注目した分類が,いかなる関係にあるのかという問題は興味深いが,とりわけ英仏タイプに関して,フランス借用語の意味を理解させるために本来語を添えたとおぼしき例が多いことは想像に難くない.Jespersen (89--90) は,Ancrene Riwle からの例として次のような word pair を挙げている.

cherité þet is luve

in desperaunce, þet is in unhope & in unbileave forte beon iboruwen

Understondeð þet two manere temptaciuns---two kunne vondunges---beoð

pacience, þet is þolemodnesse

lecherie, þet is golnesse

ignoraunce, þet is unwisdom & unwitenesse

一方,Chaucer は英仏タイプを文体的・修辞的に,あるいは強調の目的で使用することが多かったとされる.Jespersen (90) はこのことを以下のように例証している.

In Chaucer we find similar double expressions, but they are now introduced for a totally different purpose; the reader is evidently supposed to be equally familiar with both, and the writer uses them to heighten or strengthen the effect of the style; for instance: He coude songes make and wel endyte (A 95) = Therto he coude endyte and make a thing (A 325) | faire and fetisly (A 124 and 273) | swinken with his handes and laboure (A 186) | Of studie took he most cure and most hede (A 303) | Poynaunt and sharp (A 352) | At sessiouns ther was he lord and sire (A 355).

谷を参照した片見 (174--75) によれば,Chaucer が散文中に用いた word pairs 全体のうち73%までが英仏タイプか仏仏タイプであるとされ,Chaucer が聴衆や読者に求めたフランス語の水準の高さが想像される.

使用した word pair の種類に関して Chaucer の対極に近いところにあるものとして,片見 (174--75) は,英英タイプの比率が相対的に高い欽定訳聖書や神秘主義散文を挙げている.これらのテキストでは,英英タイプが word pairs 全体の半数近く,あるいはそれ以上を占めているという.だが,その狙いは Chaucer と異ならず,文体的・修辞的なもののようである.というのは,英英タイプを多用することで,「荒削りではあるが力強い文体」(片見,p. 175)を作り出すことに貢献しているからだ.word pair の種類と効果を考える上では,個々の作家やテキストの特性を考慮に入れる必要があるということだろう.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

・ 片見 彰夫 「中世イングランド神秘主義者の散文における説得の技法」『歴史語用論の世界 文法化・待遇表現・発話行為』(金水 敏・高田 博行・椎名 美智(編)),ひつじ書房,2014年.163--88頁.

・ 谷 明信 「Chaucer の散文作品におけるワードペア使用」『ことばの響き――英語フィロロジーと言語学』(今井 光規・西村 秀夫(編)),開文社,2008年.89--116頁.

2015-03-16 Mon

■ #2149. 意味借用 [borrowing][loan_word][loan_translation][semantic_change][lexicology][old_norse][semantic_borrowing][christianity]

本ブログのいくつかの記事で 意味借用,semantic_borrowing, あるいは "semantic loan" という用語を使ってきたが,とりたてて話題にしたことはなかったので,今回いくつか例を挙げておきたい.意味借用はときに翻訳借用 (loan_translation) と混同して用いられることがあるが,2つは異なる過程である.翻訳借用においては新たな語彙項目が生み出されるが,意味借用においては既存の語彙項目に新たな語義が追加されるか,それが古い語義を置き換えるかするのみで,新たな語彙項目は生み出されない.ただし,いずれも借用元言語の形態は反映されないという点で共通点がある.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で説明した Haugen の用語に従えば,いずれも importation ではなく substitution の例ということになる.

英語史における意味借用の典型例の1つに,dream がある.古英語 drēam は "joy, music" (喜び,音楽)の意で用いられたが,対応する古ノルド語の draumr が "vision" (夢)の意をもっていたことにより,その影響で中英語までに「夢」の語義を獲得した.もともとのゲルマン語の段階での原義「(叫び声などによる)惑わし」からの意味発展により「(歓楽による)叫び声,騒ぎ;歓楽;喜び」の系列と「幻影;夢」の系列とが共存していたと考えられるが,後者は古英語へは伝わらなかったようだ.だが実際には,古英語期にも,古ノルド語の影響の強い東中部や北部では「夢」の語義も行われていた形跡がある.

ほかによく知られているものとして,bloom がある.古英語 blōma は "ingot of iron" (塊鉄)を意味したが,古ノルド語 blóm "flower, blossom" (花)の影響で,中英語までに新しい語義を獲得した(ただし,これには異説もある).dwell に相当する古英語単語 dwellan, dwelian は "to lead astray" (迷わせる)で用いられたが,古ノルド語 dvelja (ぐずぐずする;とどまる)より発展的な語義「住む」を借用したとされる.また,「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1]) で触れたように,bread は古英語では brēad "morsel of food" ほどの意味だったが,古ノルド語 brauð "bread" より「パン」の語義を借りてきたようだ (Old Northumbrian に「パン」としての用例がみられる).

古ノルド語からの意味借用の例をいくつか挙げたが,ラテン語からの例としてラテン語 rēs が「集会;こと,もの」の語義をもっていたことから,本来「集会」のみを意味した古英語 þing が「こと,もの」の意味を得たとされる.同様に,古英語の Dryhten "lord" に "the Lord" の語義が追加されたのも,対応するラテン語の dominus の影響だろう(関連して「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) を参照).古英語における本来語のキリスト教用語には,対応するラテン語の影響で新たに意味を獲得したものが多い (ex. wītega "prophet", þrōþung "suffering", getimbran "edify", cniht "pupil" 等々 (cf. Strang 368--69) .

ほかには,「新しいもの」の意味でフランス語から英語に入ってきたnovel が,その後スペイン語及びイタリア語の対応語から「物語;小説」の意味を取り入れた例などがある.

英語が意味を貸し出した側となっている例もある.フランス語の realizer (はっきり理解する)と introduir(紹介する)のそれぞれの語義は,英語の対応語からの借用である.また,アメリカで話されるポルトガル語の engenho は「技術」を意味したが,英語 engine から「機関車」の意味を借用した.さらに,日本語「触れる」「払う」はそれぞれ物理的な意味のほかに「(問題などに)言及する」「(注意・敬意などを)払う」の意味をもつが,これは対応する touch, pay が両義をもつことからの影響とされる.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

2015-03-14 Sat

■ #2147. 中英語期のフランス借用語批判 [purism][loan_word][french][inkhorn_term][me][lexicology]

16世紀には,ラテン借用語をはじめとしてロマンス諸語などからの借用語がおびただしく英語へ流入した(「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) や「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]) を参照).日本語でも明治以降,大量の漢語が作られ,昭和以降は無数のカタカナ語が流入した(「#1617. 日本語における外来語の氾濫」 ([2013-09-30-1]) 及び「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]) を参照).これらの時代の各々において,純粋主義 (purism) の立場からの借用語批判が聞かれた.借用語をむやみやたらに使用するのは控えて,本来語をもっと多く使うべし,という議論である.

英語史においてあまり聞かないのは,中英語期に怒濤のように押し寄せたフランス借用語に対する批判である.「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) で見たとおり,英語はノルマン・コンクェスト後の数世紀間で,歴史上初めて数千語という規模での大量語彙借用を経験してきたが,そのフランス借用語への批判はなかったのだろうか.

確かにルネサンス期のインク壺語批判ほどは目立たないが,中英語におけるフランス借用語批判がまったくなかったわけではない.Ranulph Higden (c. 1280--1364) によるラテン語の Polychronicon を1387年に英訳した John of Trevisa (1326--1402) は,ある一節で,古ノルド語とともにフランス語からの借用語の無分別な使用について苦情を呈している.Crystal (186) からの引用を再現しよう.

by commyxstion and mellyng, furst wiþ Danes and afterward wiþ Normans, in menye þe contray longage ys apeyred, and som vseþ strange wlaffyng, chyteryng, harryng, and garryng grisbittyng.

同様に,Richard Rolle of Hampole (1290?--1349.) による Psalter (a1350) でも,"seke no strange Inglis" (見知らぬ英語は使わない)とフランス借用語に対して暗に不快感を示しているし,15世紀に Polychronicon を英訳した Osbern Bokenham (1393?--1447?) も,フランス語が英語を野蛮にしたと非難している (Crystal 186) .しかし,彼らとて,自らの著書のなかで,洗練されたフランス借用語を用いていたことはいうまでもない.

このように中英語期のフランス借用語への純粋主義的な非難はいくつか確認されるが,後世の激しいインク壺語批判に比べれば単発的であり,特に大きな潮流を形成しなかったようだ.英語自体がまだ一国の言語としておぼつかない地位にあって,英語の本来語への思慕や借用語の嫌悪という純粋主義的な態度が世の注目を浴びるには,まだ時代が早かったものと思われる.それでも,この中英語期の早熟な純粋主義的批判は,後世の苛烈な批判の前段階として,確かに英語史上に位置づけられるものではあるだろう.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2015-01-05 Mon

■ #2079. fusion と mixture [contact][borrowing][loan_word][loan_translation][bilingualism][substratum_theory][typology][register][lexical_stratification]

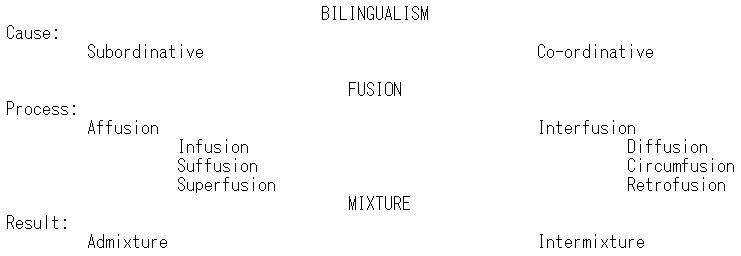

「#2061. 発話における干渉と言語における干渉」 ([2014-12-18-1]) で念を押したように,語の借用 (borrowing) は過程であり,借用語 (loanword) は結果である.Weinreich は明示的にこの区別をつける論者は少なかったと述べているが,Roberts という研究者がより早くこの区別について論じている.Roberts (31--32) は,言語接触の過程を "fusion" と呼び,結果としての状態を "mixture" と呼び分けた.また,Roberts は "fusion" と "mixture" をそれぞれ細分化するとともに,そのような過程や結果の前段階にある2言語使用状況のタイプを2つに分け,全体として言語接触の類型論というべきものを提起している.以下,Roberts (32) の図式を再現しよう.

だが,正直いうと論文を読みながら非常に理解しにくい図式だと感じた.多くの用語が立ち並んでいるが,それぞれの歴史的な事例とそれらの間の相互の関係がとらえにくいのだ.BILINGUALISM → FUSION → MIXTURE という時間的な相の提示と後者2過程の峻別は評価できるとしても,それ以外については用語が先走っている印象であり,内容どうしの関係が不明瞭だ.Roberts (31--32) にそのまま語ってもらおう.

When a bilingual situation ends, the surviving language (that is, the language whose grammar prevails) is colored in greater or less degree by the perishing language (that is, the language whose grammar succumbs). The extent of this coloring depends upon the relationship of the two languages during the antecedent bilingualism. Subordinative bilingualism results in admixture; a portion of the weaker language is added to the stronger, which still retains both its grammatical and its lexical integrity. Co-ordinative bilingualism results in intermixture; virtually the entire vocabulary of the weaker language is swallowed up by the stronger, which thereby loses its lexical, though not its grammatical, integrity.

The words admixture and intermixture, as here used, denote accomplished situations, the results of processes. To designate the generative processes, the terms affusion and interfusion, corresponding respectively to admixture and intermixture, are proposed. Affusion has three modalities: infusion, suffusion, and superfusion. Interfusion has three stages or temporalities: diffusion, circumfusion, and retrofusion.

Affusion から見ていくと,Infusion は通常の語の借用に相当する.Suffusion は,基層言語影響説 (substratum_theory) の唱える基層言語からの言語的影響に相当する.Superfusion は翻訳借用 (loan_translation) に相当する.importation と substitution という対立軸と,意識的な干渉と無意識的な干渉という対立軸がごたまぜになったような分類だ.

次に Interfusion に目を向けると,Diffusion は本来語彙と借用語彙が使用域に関して分化する過程を指している.英語語彙における語種別の三層構造などの生成にみられる過程を想像すればよいだろう.その Interfusion の段階からさらに進むと,Circumfusion の段階となる.ここでは例えば内容語はすべてフランス・ラテン借用語であっても,それらを取り巻く機能語は本来語となるような状況が生み出される.次に,Retrofusion はソース言語からの一種の「復讐」の過程であり,フランス語の語法の影響を受けて house beautiful, knights templars, sufficient likelihood, nocturnal darkness などの表現を生み出す過程に相当する.

Roberts は2言語使用 (bilingualism) の基礎理論を打ち立てようという目的でこの論文を書いたようだが,残念ながらうまくいっているようには思えない.より説得力のある言語接触の類型論としては,「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1]) と「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1]) で紹介した Thomason and Kaufman によるモデルが近年ではよく知られている.

借用に関する過程と結果の区別については「#900. 借用の定義」 ([2011-10-14-1]),「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]),「#904. 借用語を共時的に同定することはできるか」 ([2011-10-18-1]),「#1988. 借用語研究の to-do list (2)」 ([2014-10-06-1]),「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1]) も参照.また,関連して「#2067. Weinreich による言語干渉の決定要因」 ([2014-12-24-1]) の記事とそこに張ったリンクも参照されたい.

・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.

・ Roberts, Murat H. "The Problem of the Hybrid Language". Journal of English and Germanic Philology 38 (1939): 23--41.

2014-12-29 Mon

■ #2072. 英語語彙の三層構造の是非 [lexicology][loan_word][latin][french][register][synonym][romancisation][lexical_stratification]

英語語彙の三層構造について「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#335. 日本語語彙の三層構造」 ([2010-03-28-1]),「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]),「#1960. 英語語彙のピラミッド構造」 ([2014-09-08-1]) など,多くの記事で言及してきた.「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]) でみたように,語彙の三層構造ゆえに英語は非民主的な言語であるとすら言われることがあるが,英語語彙のこの特徴は見方によっては是とも非となる類いのものである.

Jespersen (121--39) がその是と非の要点を列挙している.まず,長所から.

(1) 英仏羅語に由来する類義語が多いことにより,意味の "subtle shades" が表せるようになった.

(2) 文体的・修辞的な表現の選択が可能になった.

(3) 借用語には長い単語が多いので,それを使う話者は考慮のための時間を確保することができる.

(4) ラテン借用語により国際性が担保される.

まず (1) と (2) は関連しており,表現力の大きさという観点からは確かに是とすべき項目だろう.日本語語彙の三層構造と比較すれば,表現者にとってのメリットは実感されよう.しかし,聞き手や学習者にとっては厄介な特徴ともいえ,その是非はあくまで相対的なものであるということも忘れてはならない.(3) はおもしろい指摘である.非母語話者として英語を話す際には,ミリ秒単位(?)のごく僅かな時間稼ぎですら役に立つことがある.長い単語で時間稼ぎというのは,状況にもよるが,戦略としては確かにあるのではないか.(4) はラテン借用語だけではなくギリシア借用語についても言えるだろう.関連して「#512. 学名」 ([2010-09-21-1]) や「#1694. 科学語彙においてギリシア語要素が繁栄した理由」 ([2013-12-16-1]) も参照されたい.

次に,Jespersen が挙げている短所を列挙する.

(5) 不必要,不適切なラテン借用語の使用により,意味の焦点がぼやけることがある.

(6) 発音,綴字,派生語などについて記憶の負担が増える.例えば,「#859. gaseous の発音」 ([2011-09-03-1]) の各種のヴァリエーションの問題や「#573. 名詞と形容詞の対応関係が複雑である3つの事情」 ([2010-11-21-1]) でみた labyrinth の派生形容詞の問題などは厄介である.

(7) 科学の日常化により,関連語彙には国際性よりも本来語要素による分かりやすさが求められるようになってきている.例えば insomnia よりも sleeplessness のほうが分かりやすく有用であるといえる.

(8) 非本来語由来の要素の導入により,派生語間の強勢位置の問題が生じた (ex. Cánada vs Canádian) .

(9) ラテン語の複数形 (ex. phenomena, nuclei) が英語へもそのまま持ち越されるなどし,形態論的な統一性が崩れた.

(10) 語彙が非民主的になった.

是と非とはコインの表裏の関係にあり,絶対的な判断は下しにくいことがわかるだろう.結局のところ,英語の語彙構造それ自体が問題というよりは,それを使用者がいかに使うかという問題なのだろう.現代英語の語彙構造は,各時代の言語接触などが生み出してきた様々な語彙資源の歴史的堆積物にすぎず,それ自体に良いも悪いもない.したがって,そこに民主的あるいは非民主的というような評価を加えるということは,評価者が英語語彙を見る自らの立ち位置を表明しているということである.Jespersen (139) は次の総評をくだしている.

While the composite character of the language gives variety and to some extent precision to the style of the greatest masters, on the other hand it encourages an inflated turgidity of style. . . . [W]e shall probably be near the truth if we recognize in the latest influence from the classical languages 'something between a hindrance and a help'.

日本語において明治期に大量に生産された(チンプン)漢語や20世紀にもたらされた夥しいカタカナ語にも,似たような評価を加えることができそうだ(「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1]) とそこに張ったリンク先を参照).

英語という言語の民主性・非民主性という問題については「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]),「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]),「#1845. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (2)」 ([2014-05-16-1]) で取り上げたので,そちらも参照されたい.また,英語語彙のロマンス化 (romancisation) に関する評価については「#153. Cosmopolitan Vocabulary は Asset か?」 ([2009-09-27-1]) や「#395. 英語のロマンス語化についての評」 ([2010-05-27-1]) を参照.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow