2014-06-20 Fri

■ #1880. 接尾辞 -ee の起源と発展 (1) [suffix][loan_word][french][register][anglo-norman][law_french][etymology][-ate][agentive_suffix][french_influence_on_grammar]

emplóyer (雇い主)に対して employée (雇われている人)というペアはよく知られている.appóinter/appointée, exáminer/examinée, páyer/payée, tráiner/trainée などのペアも同様で,それぞれの組で -er をもつ前者が能動的に動作主を,-ee をもつ後者が受動的に被動作主を表わす.

しかし,absentee (欠席者), escapee (脱走者), patentee (特許権所有者), refugee (避難民), standee (立見客)など,意味的に受け身とは解釈できない例も存在する.実際,standee と stander は同義ではないとしても,少なくとも類義ではある.-ee という接頭辞の働きはどのようなものだろうか.

-er は本来的な接尾辞(古英語 -ere)だが,-ee はフランス語から借用した接尾辞である.フランス語 -é(e) は動詞の過去分詞接尾辞であり,他動詞に接続すれば受け身の意味となった.これ自体はラテン語の第1活用の動詞の過去分詞接辞 -ātus に遡るので,communicatee, dedicatee, educatee, legatee, relocatee などでは同根の2つの接尾辞が付加されていることになる(-ate 接尾辞については,「#1242. -ate 動詞の強勢移行」 ([2012-09-20-1]) や「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1]) を参照).

接尾辞 -ee の基本的な機能は,動詞語幹から人や有生物を表わす被動作主名詞を作ることである.他の特徴としては,接尾辞 -ee /ˈiː/ に強勢が落ちること,意志性の欠如という意味上の制約があること,法律用語として用いられる傾向が強いこと,などが挙げられる.法律という使用域 (register) についていえば,Anglo-Norman の法律用語 apelour/apelé から英語に入った appellor/appellee (上訴人/被上訴人)などのペアが嚆矢となり,後期中英語以降,基体の語源にかかわらず -or (or -er) と -ee による法律用語ペアが続々と生まれた.

被動作主とひとくくりにいっても,統語的には基体の動詞の直接目的語,間接目的語,前置詞目的語に相当するもの,さらに主語に相当するものや,動詞とは直接に関連しないものを含めて,様々な種類がある (Isozaki 5--6).examinee は "someone who one examines" で直接目的語に相当,payee は "someone to whom one pays something" で間接目的語に相当,laughee は "someone who one laughs at" で前置詞目的語に相当, standee と attendee は "someone who stands" と "someone who attends something" で主語に相当する.その他,変則的な種類として,amputee は "someone whose limb was amputated" と複雑な統語関係を示し,patentee, redundantee, biographee は名詞や形容詞を基体としてもつ.

この接尾辞について後期近代英語から現代英語へかけての通時的推移をみると,ロマンス系語幹ではなく本来語幹に接続する傾向が生じてきていること,standee のような動作主(主語)タイプが増えてきていることが指摘される.この潮流については,明日の記事で.

・ Isozaki, Satoko. "520 -ee Words in English." Lexicon 36 (2006): 3--23.

2014-06-09 Mon

■ #1869. 日本語における仏教語彙 [japanese][kanji][loan_word][religion][buddhism][lexicology]

宗教の伝来が受け入れ側の言語に著しい影響を及ぼすことについて,「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) で取り上げた.その記事では,日英において顕著な類似点があることを指摘した.ユーラシア大陸の両端で,時をほぼ同じくする6世紀という時期に,それぞれ大陸から仏教とキリスト教が伝わった.各々,漢字とローマ字を受容して本格的な文字文化が始まり,その宗教と関連した種々の文物や語彙が流入した.新宗教は乗り物として機能しており,語彙はそれに乗って,日本とイングランドへ到着したのである.

キリスト教が英語に与えた語彙上の影響については,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) で触れ,日英の語彙史の比較対照は「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]) や「#1049. 英語の多重語と漢字の異なる字音」 ([2012-03-11-1]) で言及した.今回は,日本語における仏教語の受容について取り上げる.以下,『日本語学研究事典』 (407--08) を参照して記す.

6世紀半ばに仏教が伝来すると,以降,多くの仏教語(あるいは仏語)が日本語へ流入した.聖徳太子以後,仏教を振興した上代には「香炉」「蝋燭」「脇息」「高座」「功徳」「供養」などが入り,天台・真言の二宗の栄えた中古には「大徳」「修法」「念誦」「新発意」「持仏」「名号」「数珠」「加持」「精進」「彼岸」「布施」「回向」「出家」,また「道理」「本意」「世界」「世間」「孝養」「懈怠」「道心」「変化」「稀有」「愛敬」「執念」などが見られた.中古から中世にかけては,信仰がいっそう深まり,仏教説話も多く現われ,「諸行無常」「盛者必衰」「煩悩」「衆生」「修行」「三界」「智慧」「過去」,また「発心」「悲願」「勧進」「微塵」「安穏」など300語以上が借用されている.中世から近世にかけては,臨済・曹洞などの禅宗の伝来とともに使用の拡がった「挨拶」「以心伝心」「向上」「到底」「到頭」「端的」「滅却」「毛頭」「行脚」「看経」に加え,「一得一失」「主眼」「自粛」「体得」「打開」「単刀直入」「門外漢」「老婆心」のように日常化したものも多い.また,インドの経論が漢文に音訳された,いわゆる梵語も「閼伽」「伽藍」「娑婆」「卒塔婆」「荼毘」「檀那」のように日本語へ入ってきている.

仏教語はその他多数あるが,以下に『学研 日本語「語源」辞典』に挙げられている仏教語・梵語に由来することばを列挙しよう.借用された時期はまちまちだが,仏教が日本語の語彙や表現に与えてきた影響の甚大さが知られる.

愛敬〔あいきょう〕,挨拶〔あいさつ〕,愛着〔あいちゃく〕,阿吽〔あうん〕,閼伽〔あか〕,悪魔〔あくま〕,阿修羅〔あしゅら〕,痘痕〔あばた〕,尼〔あま〕,行脚〔あんぎゃ〕,安心〔あんしん〕,意識〔いしき〕,以心伝心〔いしんでんしん〕,一大事〔いちだいじ〕,一念発起〔いちねんほっき〕,一蓮托生〔いちれんたくしょう〕,衣鉢〔いはつ〕,因果〔いんが〕,因業〔いんごう〕,引導〔いんどう〕,因縁〔いんねん〕,有為転変〔ういてんぺん〕,有象無象〔うぞうむぞう〕,有頂天〔うちょうてん〕,優曇華〔うどんげ〕,優婆夷・優婆塞〔うばい・うばそく〕,盂蘭盆〔うらぼん〕,雲水〔うんすい〕,会釈〔えしゃく〕,縁起〔えんぎ〕,往生〔おうじょう〕,応用〔おうよう〕,お題目〔おだいもく〕,億劫〔おっくう〕,餓鬼〔がき〕,加持祈祷〔かじきとう〕,呵責〔かしゃく〕,火宅〔かたく〕,我慢〔がまん〕,空念仏〔からねんぶつ〕,伽藍〔がらん〕,迦陵頻伽〔かりょうびんが〕,瓦〔かわら〕,観念〔かんねん〕,甘露〔かんろ〕,伽羅〔きゃら〕,経木〔きょうぎ〕,行住坐臥〔ぎょうじゅうざが〕,苦界〔くがい〕,愚痴〔ぐち〕,功徳〔くどく〕,供養〔くよう〕,庫裏〔くり〕,紅蓮〔ぐれん〕,怪訝〔けげん〕,袈裟〔けさ〕,解脱〔げだつ〕,外道〔げどう〕,玄関〔げんかん〕,香典〔こうでん〕,虚仮〔こけ〕,居士〔こじ〕,後生〔ごしょう〕,乞食〔こつじき〕,御来迎〔ごらいごう〕,御利益〔ごりやく〕,権化〔ごんげ〕,言語道断〔ごんごどうだん〕,金輪際〔こんりんざい〕,散華〔さんげ〕,懺悔〔ざんげ〕,三途の川〔さんずのかわ〕,三昧〔さんまい〕,四苦八苦〔しくはっく〕,獅子身中の虫〔しししんちゅうのむし〕,竹篦返し〔しっぺがえし〕,七宝〔しっぽう〕,慈悲〔じひ〕,娑婆〔しゃば〕,舎利〔しゃり〕,出世〔しゅっせ〕,修羅〔しゅら〕,精進〔しょうじん〕,正念場〔しょうねんば〕,所詮〔しょせん〕,新発意〔しんぼち〕,随喜〔ずいき〕,頭陀袋〔ずだぶくろ〕,世間〔せけん〕,世知〔せち〕,殺生〔せっしょう〕,雪隠〔せっちん〕,刹那〔せつな〕,専念〔せんねん〕,禅問答〔ぜんもんどう〕,相好〔そうごう〕,息災〔そくさい〕,作麼生〔そもさん〕,醍醐味〔だいごみ〕,大衆〔たいしゅう〕,荼毘〔だび〕,他力本願〔たりきほんがん〕,旦那〔だんな〕,断末魔〔だんまつま〕,知恵〔ちえ〕,長広舌〔ちょうこうぜつ〕,長者〔ちょうじゃ〕,爪弾き〔つまはじき〕,道具〔どうぐ〕,堂堂巡り〔どうどうめぐり〕,道楽〔どうらく〕,内緒〔ないしょ〕,南無三〔なむさん〕,奈落〔ならく〕,涅槃〔ねはん〕,拈華微笑〔ねんげみしょう〕,暖簾〔のれん〕,馬鹿〔ばか〕,彼岸〔ひがん〕,比丘・比丘尼〔びく・びくに〕,非業〔ひごう〕,火の車〔ひのくるま〕,不思議〔ふしぎ〕,普請〔ふしん〕,布施〔ふせ〕,分別〔ふんべつ〕,法師〔ほうし〕,坊主〔ぼうず〕,方便〔ほうべん〕,菩提〔ぼだい〕,法螺〔ほら〕,煩悩〔ぼんのう〕,摩訶不思議〔まかふしぎ〕,魔羅〔まら〕,曼荼羅〔まんだら〕,満遍なく〔まんべんなく〕,微塵〔みじん〕,未曾有〔みぞう〕,冥利〔みょうり〕,未来〔みらい〕,無垢〔むく〕,無残〔むざん〕,無常〔むじょう〕,無尽蔵〔むじんぞう〕,冥土〔めいど〕,滅相もない〔めっそうもない〕,滅法〔めっぽう〕,妄想〔もうそう〕,野狐禅〔やこぜん〕,夜叉〔やしゃ〕,唯我独尊〔ゆいがどくそん〕,遊山〔ゆさん〕,律儀〔りちぎ〕,輪廻〔りんね〕,流転〔るてん〕,瑠璃〔るり〕,老婆心〔ろうばしん〕,渡りに船〔わたりにふね〕

上述のとおり,日本では仏教が国民生活に深く浸透したために,仏教語は日本語語彙に広く見られるだけでなく,転義を生じて俗語となったものも多い.英語側でも同様に,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) の語彙・表現リストに見られるように,当初はキリスト教の専門用語として始まったものの,後に専門的な響きを弱め,使用域 (register) を拡げた語 (ex. candle, master, noon, school, verse) も少なくない.この点でも,日英両言語において宗教伝来と語彙史の関連を比較対照することは意義深い.

・ 『日本語学研究事典』 飛田 良文ほか 編,明治書院,2007年.

2014-05-06 Tue

■ #1835. viz. [latin][loan_word][abbreviation][grapheme][grammatology][spelling_pronunciation_gap]

viz. は "namely" (すなわち)の意を表わす語で,/vɪz/ と読まれることもあるが,普通は namely /ˈneɪmli/ と発音される.もっぱら書き言葉に現れるので,ある種の省略符合と考えてよいだろう.もとの形は,英語でもまれにそのように発音されることはあるが, videlicet /vɪˈdɛləsɪt/ という語で,これはラテン語で「すなわち,換言すると」を意味する vidēlicet に由来する.このラテン語自体は,vidēre licet (it is permitted to see) という慣用表現のつづまったものである.OED によると,英語での初出は videlicet が1464年,省略形の viz. がa1540年である.

viz. の現代英語における用例をいくつか見てみよう.とりわけイギリス英語の形式張った書き言葉において,より明確に説明を施したり,具体例を列挙したりするのに用いられる.

・ four major colleges of surgery, viz. London, Glasgow, Edinburgh and Dublin

・ We both shared the same ambition, viz, to make a lot of money and to retire at 40.

・ The school offers two modules in Teaching English as a Foreign Language, viz. Principles and Methods of Language Teaching and Applied Linguistics.

関連して,ラテン語 scīre licet (it is permitted to know) のつづまった scilicet /ˈsɪləˌsɛt/ とその略形 scil. sc. も,英語でおよそ同じ意味に用いられる.

それにしても,videlicet が viz. と略されるのはなぜだろうか.中世ラテン語の写本では,<z> の文字は,-et, -(b)us, -m などの省略記号として一般に用いられていた.そこで,<z> = <et> と見立て,表記上 <vi(delic)z> とつづめたのである.古くは,<vidz.>, <vidzt>, <vz.> などとも表記された.ラテン語では et は "and" を意味するのでこの <z> の略記は多用され,古英語や中英語の写本でもそれをまねて and の語(あるいはその音価)に代わって頻繁に現れた.実際の <z> の字形は現在のものとは異なり,数字の <7> に似た <⁊ > という字形 (Unicode ⁊) で,この記号は Tironian et と呼ばれた.古代ローマのキケロの筆記者であった Marcus Tullius Tiro が考案した速記システム (Tironian notes, or notae Tironianae) で用いられた速記記号の1つである.これが,後に字形の類似から <z> に置き換えられるようになった.Irish や Scottish Gaelic では現在も Tironian et が使用されるが,英語では viz. にそのかすかな痕跡を残すのみである.

2014-03-26 Wed

■ #1794. 借用はなぜ起こるか (2) [borrowing][lexicology][loan_word][typology]

「#46. 借用はなぜ起こるか」 ([2009-06-13-1]) の記事で,語彙が他言語から借用される理由を考えた.しかし,この「なぜ」は究極の問いであり,本格的に追究するのであれば,先に他の4W1Hの問いから潰していかなければならない.why の前に,what, who, when, where, how を問う必要があるということだ.そこで borrowing の記事を中心に,本ブログでも様々なアプローチを採ってきた.

借用語の「なぜ」に迫る論考としては,Hans Käsmann (Studien zum kirchlichen Wortschatz des Mittelenglischen 1100--1350. Eng Beitrag zum Problem der Sprachmischung. Tübingen, 1961.) に拠った Görlach (149--50) のものがあるので紹介しよう."causes and situations favouring the transfer" として,次のような分類表を掲げている(語例の前の "A11" などは.Görlach のテキスト参照記号).

(A) Gaps in the indigenous lexis

1. The word is taken over together with the new content and the new object: A11 myrre, D31 senep, F21 sabat, synagoge.

2. A well-known content has no word to designate it: D32 plant

3. Existing expressions are insufficient to render specific nuances ('misericordia', see blow).

(B) Previous weakening of the indigenous lexis

4. The content had been experimentally rendered by a number of unsatisfactory expressions: E15 leorningcniht||disciple.

5. The content had been rendered by a word weakened by homonymy, polysemy, or being part of an obsolescent type of word-formation: C24 hilid||covered; C25 hǣlan = heal, save; H11 hǣlend||sauyoure.

6. An expression which is connotationally loaded needs to be replaced by a neutral expression.

(C) Associative relations

7. A word is borrowed after a word of the same family has been adopted: D49 iust (after justice; cf. judge n., v., judgement).

8. The borrowing is supported by a native word of similar form: læccan × catchen; the process was particularly important with adoptions from Scandinavian.

9. 'Corrections': an earlier loanword is adapted in form/replaced by a new loanword: F2 engel||aungel.

(D) Special extralinguistic conditions

10. Borrowing of words needed for rhymes and metre.

11. Adoptions not motivated by necessity but by fashion and prestige.

12. Words left untranslated because the translator was incompetent, lazy or anxious to stay close to his source: H10 euangelise EV.

There remain a large number of uncertain classifications, most of these somehow connected with 11), a category which is very difficult to define.

(A), (B), (C) はまとめて,既存の語彙体系から生じる借用への圧力ということができるだろうか.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) でみたタイポロジーとも交差する.(D) はおよそ言語外的な要因というべきものである.通常,語の借用を話題にする場合には,言語外的な要因が注目されることも多いが,この分類は相対的にその扱いが弱いのが特徴だ.結局のところ,最後に但し書きで逃げ口上を打っているように,このような分類を立てることに限界があるのだろう.Fischer (105) は,この分類に不満を表明している.

Like all attempts to "explain" language change, this one suffers from the fact that explanations can only be guessed at and that actual, verifiable proof is hard to come by. Any such typology, therefore, will remain tentative.

冒頭で述べたように,まずは借用の4W1Hを着実に理解してゆくところから始める必要がある.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

・ Fischer, Andreas. "Lexical Borrowing and the History of English: A Typology of Typologies." Language Contact in the History of English. 2nd rev. ed. Ed. Dieter Kastovsky and Arthur Mettingers. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. 97--115.

2014-03-24 Mon

■ #1792. 18--20世紀のフランス借用語 [french][loan_word][lexicology]

「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) で見たとおり,英語史では,ノルマン・コンクェスト以降,フランス借用語の流入が絶えた時期はない.14世紀,16世紀を2つのピークとして近代以降は相対的に流入は少なめだが,現在に至るまでフランス借用語は英語の語彙に着実に貢献してきている.

時代ごとのフランス借用語の特徴や一覧については,「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1]),「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]) などで取り上げてきたが,今回は Crystal (460) に掲載されている18--20世紀のフランス借用語の抜粋を示そう.

[18th century loanwords]

bouquet, canteen, clique, connoisseur, coterie, cuisine, debut, espionage, etiquette, glacier, liqueur, migraine, nuance, protégé, roulette, salon, silhouette, souvenir, toupee, vignette

[19th century loanwords]

acrobat, baroque, beige, blouse, bonhomie, café, camaraderie, can-can, chauffeur, chef, chic, cinematography, cliché, communism, croquet, debutant, dossier, en masse, flair, foyer, genre, gourmet, impasse, lingerie, matinée, menu, morgue, mousse, nocturne, parquet, physique, pince-nez, première, raison d'être, renaissance, repertoire, restaurant, risqué, sorbet, soufflé, surveillance, vol-au-vent, volte-face

[20th century loanwords]

art deco, art nouveau, u pair, auteur, blasé, brassiere, chassis, cinéma-vérité, cinematic, coulis, courgette, crime passionnel, détente, disco, fromage frais, fuselage, garage, hangar, limousine, microfiche, montage, nouvelle cuisine, nouvelle vague, questionnaire, tranche, visagiste, voyeurism

借用語の分野としては,18世紀は社会制度・習慣,19世紀は芸術,食物,衣類,20世紀は新芸術,技術が特徴的だろうか.数だけでいえば,後期近代におけるフランス借用語のピークは19世紀にあるとみてよいだろう.

なお,21世紀のフランス借用語について OED を検索したところ,parkour, traceur の2語だけがヒットした.前者は2002年が初出で,"The discipline or activity of moving rapidly and freely over or around the obstacles presented by an (esp. urban) environment by running, jumping, climbing, etc." と定義される.後者は2003年が初出で,"A person who participates in parkour" とのこと.英語にとっては腐れ縁ともいえるフランス語からの借用は,21世紀も続いてゆく・・・.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2014-03-12 Wed

■ #1780. 言語接触と借用の尺度 [contact][borrowing][sociolinguistics][loan_word][typology][japanese]

2言語間の言語接触においては,一方向あるいは双方向に言語項の借用が生じる.その言語接触と借用の強度は,少数の語彙が借用される程度の小さいなものから,文法範疇などの構造的な要素が借用される程度の大きいものまで様々ありうるが,古今東西の言語接触の事例から,その尺度を類型化することは可能だろうか.

この問題については,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]) ほかで部分的に言及してきたが,昨日の記事「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1]) で引用した Thomason and Kaufman (74--76) による借用尺度 ("BORROWING SCALE") が,現在のところ最も本格的なものだろう.著者たちは言語接触を大きく borrowing と shift-induced interference に分けているが,ここでの尺度はあくまで前者に関するものである.5段階に区別されたレベルの説明を引用する.

(1) Casual contact: lexical borrowing only

Lexicon:

Content words. For cultural and functional (rather than typological) reasons, non-basic vocabulary will be borrowed before basic vocabulary.

(2) Slightly more intense contact: slight structural borrowing

Lexicon:

Function words: conjunctions and various adverbial particles.

Structure:

Minor phonological, syntactic, and lexical semantic features. Phonological borrowing here is likely to be confined to the appearance of new phonemes with new phones, but only in loanwords. Syntactic features borrowed at this stage will probably be restricted to new functions (or functional restrictions) and new orderings that cause little or no typological disruption.

(3) More intense contact: slightly more structural borrowing

Lexicon:

Function words: adpositions (prepositions and postpositions). At this stage derivational affixes may be abstracted from borrowed words and added to native vocabulary; inflectional affixes may enter the borrowing language attached to, and will remain confined to, borrowed vocabulary items. Personal and demonstrative pronouns and low numerals, which belong to the basic vocabulary, are more likely to be borrowed at this stage than in more casual contact situations.

Structure:

Slightly less minor structural features than in category (2). In phonology, borrowing will probably include the phonemicization, even in native vocabulary, of previously allophonic alternations. This is especially true of those that exploit distinctive features already present in the borrowing language, and also easily borrowed prosodic and syllable-structure features, such as stress rules and the addition of syllable-final consonants (in loanwords only). In syntax, a complete change from, say, SOV to SVO syntax will not occur here, but a few aspects of such a switch may be found, as, for example, borrowed postpositions in an otherwise prepositional language (or vice versa).

(4) Strong cultural pressure: moderate structural borrowing

Structure:

Major structural features that cause relatively little typological change. Phonological borrowing at this stage includes introduction of new distinctive features in contrastive sets that are represented in native vocabulary, and perhaps loss of some contrasts; new syllable structure constraints, also in native vocabulary; and a few natural allophonic and automatic morphophonemic rules, such as palatalization or final obstruent devoicing. Fairly extensive word order changes will occur at this stage, as will other syntactic changes that cause little categorial alteration. In morphology, borrowed inflectional affixes and categories (e.g., new cases) will be added to native words, especially if there is a good typological fit in both category and ordering.

(5) Very strong cultural pressure: heavy structural borrowing

Structure:

Major structural features that cause significant typological disruption: added morphophonemic rules; phonetic changes (i.e., subphonemic changes in habits of articulation, including allophonic alternations); loss of phonemic contrasts and of morphophonemic rules; changes in word structure rules (e.g., adding prefixes in a language that was exclusively suf-fixing or a change from flexional toward agglutinative morphology); categorial as well as more extensive ordering changes in morphosyntax (e.g., development of ergative morphosyntax); and added concord rules, including bound pronominal elements.

英語史上の主要な言語接触の事例に当てはめると,古英語以前におけるケルト語,古英語以降のラテン語との接触はレベル1程度,中英語以降のフランス語との接触はレベル2程度,古英語末期からの古ノルド語との接触はせいぜいレベル3程度である.英語は歴史的に言語接触が多く,借用された言語項にあふれているという一般的な英語(史)観は,それ自体として誤っているわけではないが,Thomason and Kaufman のスケールでいえば,たいしたことはない,世界にはもっと激しい接触を経てきた言語が多く存在するのだ,ということになる.通言語的な類型論が,個別言語をみる見方をがらんと変えてみせてくれる好例ではないだろうか.

日本語についても,歴史時代に限定すれば中国語(漢字)からの重要な影響があったものの,BORROWING SCALE でいえば,やはり軽度だろう.しかし,先史時代を含めれば諸言語からの重度の接触があったかもしれないし,場合によっては borrowing とは別次元の言語接触であり,上記のスケールの管轄外にあるとみなされる shift-induced interference が関与していた可能性もある.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2014-03-10 Mon

■ #1778. 借用語研究の to-do list [loan_word][borrowing][semantics][lexicology][typology][methodology]

ゼミの学生の卒業論文研究をみている過程で,Fischer による借用語研究のタイポロジーについての論文を読んだ.英語史を含めた諸言語における借用語彙の研究は,3つの観点からなされてきたという.(1) morpho-etymological (or morphological), (2) lexico-semantic (or semantic), (3) socio-historical (or sociolinguistic) である.

(1) は,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で論じたように,model と loan とが形態的にいかなる関係にあるかという観点である.形態的な関係が目に見えるものが importation,見えないもの(すなわち意味のみの借用)が importation である.(2) は,借用の衝撃により,借用側言語の意味体系と語彙体系が再編されたか否かを論じる観点である.(3) は,語の借用がどのような社会言語学的な状況のもとに行われたか,両者の相関関係を明らかにしようとする観点である.この3分類は互いに交わるところもあるし,事実その交わり方の組み合わせこそが追究されなければならないのだが,おおむね明解な分け方だと思う.

Fischer は,このなかで (3) の社会言語学的な観点は最も興味をそそるが,目に見える研究成果は期待できないだろうと悲観的である.この観点を重視した Thomason and Kaufman を参照し,高く評価しながらも,借用語研究には貢献しないだろうと述べている.

Of the three types of typologies discussed here, the third, although the most attractive because of its sociolinguistic orientation, is possibly the least useful for a study of lexical borrowing: lexis is an unreliable indicator of the precise nature of a contact situation, and the socio-historical evidence necessary to reconstruct the latter is often not available. Morphological and semantic typologies on the other hand, though seemingly more traditional, can yield a great deal of new information if an attempt is made to study a whole semantic domain and if such studies are truly comparative, comparing different text types, different source languages or different periods. (110)

Fischer は (1) と (2) の観点こそが,借用語研究において希望のもてる方向であると指南する.一見すると,英語史に限定した場合,この2つの観点,とりわけ (1) の観点からは,相当に研究がなされているのではないかと思われるが,案外とそうでもない.例えば,意味借用 (semantic loan) に代表される substitution 型の借用語については,研究の蓄積がそれほどない.これには,importation に対して substitution は意味を扱うので見えにくいこと,頻度として比較的少ないことが理由として挙げられる.

それにしても,語を借用するときに,ある場合には importation 型で,別の場合には substitution 型で取り込むのはなぜだろうか.背後にどのような選択原理が働いているのだろうか.借用側言語の話者(集団)の心理や,公的・私的な言語政策といった社会言語学的な要因については言及されることがあるが,上記 (1) や (2) の言語学的な観点からのアプローチはほとんどないといってよい.Fischer (100) の問題意識,"why certain types of borrowing seem to be more frequent than others, depending on period, source language, text type, speech community or language policy, to name only the most obvious factors." は的を射ている.私自身も,同様の問題意識を,「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]),「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]),「#934. 借用の多い言語と少ない言語 (2)」 ([2011-11-17-1]),「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) などで示唆してきた.

英語史におけるラテン借用語を考えてみれば,古英語では importation と並んで substitution も多かった(むしろ後者のほうが多かったとも議論しうる)が,中英語以降は importation が主流である.Fischer (101) で触れられているように,Standard High German と Swiss High German におけるロマンス系借用語では,前者が substitution 寄り,後者は importation 寄りの傾向を示すし,アメリカ英語での substitution 型の fall に対してイギリス英語での importation 型の autumn という興味深い例もある.日本語への西洋語の借用も,明治期には漢語による substitution が主流だったが,後には importation が圧倒的となった.言語によって,時代によって,importation と substitution の比率が変動するが,ここには社会言語学的な要因とは別に何らかの言語学的な要因も働いている可能性があるのだろうか.

Fischer (105) は,このような新しい設問を多数思いつくことができるとし,英語史における設問例として3つを挙げている.

・ How many of all Scandinavian borrowings have replaced native terms, how many have led to semantic differentiation?

・ How does French compare with Scandinavian in this respect?

・ How many borrowings from language x are importations, how many are substitutions, and what semantic domains do they belong to?

HTOED (Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary) が出版された現在,意味の借用である substitution に関する研究も断然しやすくなってきた.英語借用語研究の未来はこれからも明るそうだ.

・ Fischer, Andreas. "Lexical Borrowing and the History of English: A Typology of Typologies." Language Contact in the History of English. 2nd rev. ed. Ed. Dieter Kastovsky and Arthur Mettingers. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. 97--115.

・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.

2014-02-14 Fri

■ #1754. queue [bre][ame_bre][etymology][semantic_change][french][loan_word]

イギリス人の習性として,何事にも列を作るということがしばしば言われる.例えば,NTC's Dictionary of Changes in Meanings によると,George Mikes は How to Be an Alien (1946) のなかで,"Queueing is the national pastime of an otherwise dispassionate race. The English are rather shy about it, and deny that they adore it" と評している.

イギリス人のこの習性を反映し,いかにもイギリス英語的と言うべき語が上にも出た「行列(を作る)」を意味する queue である.アメリカ英語ではこの意味では line を用いるのが普通である.先日,オーストラリアに出かけていたが,そこでは予想通りイギリス的な queue が用いられている.queue がイギリス英語的であることを具体的に確認すべく,「#1730. AmE-BrE 2006 Frequency Comparer」 ([2014-01-21-1]) や「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」 ([2014-01-30-1]) に,^queu(e[sd]?|ing)$ と入れて検索してみると,統計的に検定するまでもなく,明らかに分布はイギリス英語への偏りを示す.AmE-BrE 2006 Frequency Comparer による検索結果を以下に掲げておこう.

| ID | WORD | FREQ | TEXTS | RANK | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AME_2006 | BRE_2006 | AME_2006 | BRE_2006 | AME_2006 | BRE_2006 | ||

| 1 | queue | 2 | 19 | 2 | 12 | 26348 | 5149 |

| 2 | queued | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39987 |

| 3 | queues | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8971 |

| 4 | queuing | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8972 |

一見するところ,イギリス英語的な queue のほうが古くて由緒正しい「行列」であり,line はアメリカ英語での散文的な革新ではないかと疑われるかもしれない.しかし,事実は逆である.line は古英語より「ひも」の意味で文証される古い語で,ゲルマン祖語 *līnjōn に遡る.一方,これと同根のラテン語 līnea から発展した古フランス語 ligne が中英語に入り,両者が line として合流した.line の「列」の意味は a1500 に発生しており,当然ながら近代英語期のイギリスでは普通に用いられていた.この使用が,そのままアメリカ英語に持ち越されたことになる.

ところが,その後,イギリス側で革新が生じた.1837年の Carlyle, French Revolution を初例として,queue なる語が「列」の語義を line から奪い取っていったのである.この queue は中英語末期に「一列の踊り子たち」ほどの意味で初出しており,古フランス語 co(u)e からの借用語である.これ自体はラテン語 cauda (tail) に遡る.したがって,英語でも当初の意味は「獣の尾」であり,caudal (尾の), cue (突き棒;弁髪)も同根である.英語では,18世紀に「弁髪」の語義がはやった後,19世紀にフランス語を再び参照して「列」の語義を獲得した.だが,Carlyle を含めた英語の初期の用例ではフランス(語)的な文脈で現れることが多く,英語の語彙に同化するにはしばらく時間がかかったようである.この経緯を考えると,19世紀当時,列を作るのはむしろフランスの特徴だったということになりそうだ.

「イギリス人=列を愛する人」というステレオタイプを体現する語としての queue の定着は,案外と新しいものだったことになる.今では,Are you in the queue?, How long were you in the queue? などは,イギリス生活において必須の日常表現といっていいだろう.

イギリス英語とアメリカ英語の保守と革新という問題については,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]),「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]),「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]),「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) ほか colonial_lag の各記事を参照.また,関連して「#880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語」 ([2011-09-24-1]) も参照.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2013-10-28 Mon

■ #1645. 現代日本語の語種分布 [japanese][lexicology][statistics][etymology][loan_word][lexical_stratification]

英語語彙の語種別の割合について,これまで多くの記事で各種統計を示してきた.

・ [2012-09-03-1]: 「#1225. フランス借用語の分布の特異性」

・ [2012-08-11-1]: 「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」

・ [2012-01-07-1]: 「#985. 中英語の語彙の起源と割合」

・ [2011-09-18-1]: 「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」

・ [2011-08-20-1]: 「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」

・ [2010-12-31-1]: 「#613. Academic Word List に含まれる本来語の割合」

・ [2010-06-30-1]: 「#429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合」

・ [2010-05-16-1]: 「#384. 語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する」

・ [2010-03-02-1]: 「#309. 現代英語の基本語彙100語の起源と割合」

・ [2009-11-15-1]: 「#202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合」

・ [2009-11-14-1]: 「#201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2)」

・ [2009-08-19-1]: 「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」

・ [2009-08-15-1]: 「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」

「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#335. 日本語語彙の三層構造」 ([2010-03-28-1]),「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]) で見たように,英語と日本語の語彙は比較される歴史をたどってきており,結果として現代の共時的な語彙構成にも共通点が見られる.今回は,現代英語との比較のために,現代日本語の語種別の割合をみよう.一般的にこの種の語彙統計を得るのは難しいが,『日本語百科大事典』 (420--21) に拠りながら3種の調査結果の概観を示す.

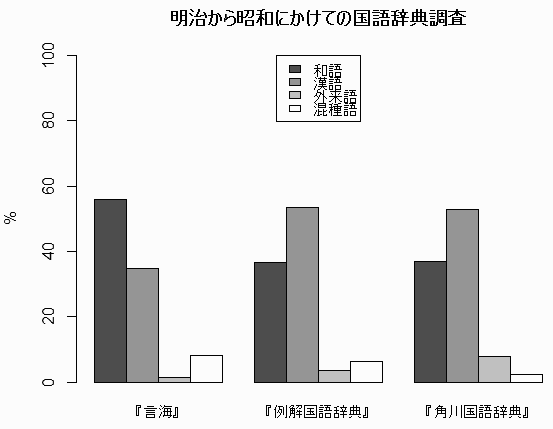

(1) 明治から昭和にかけての3種の国語辞典『言海』(明治22年;1889年),『例解国語辞典』(昭和31年;1956年),『例解国語辞典』(昭和44年;1969年)の収録語を語種別に数えた研究がある.総語数は,『言海』39,103,『例解国語辞典』40,393,『角川国語辞典』60,218 である.以下に割合を示す表と図を示そう.

| 和語 | 漢語 | 外来語 | 混種語 | |

|---|---|---|---|---|

| 『言海』 | 55.8% | 34.7 | 1.4 | 8.1 |

| 『例解国語辞典』 | 36.6 | 53.6 | 3.5 | 6.2 |

| 『角川国語辞典』 | 37.1 | 52.9 | 7.8 | 2.2 |

時代が進むにつれて,和語に対する漢語と外来語の割合が高まってきているのがわかる.昭和では,1/2強が漢語,1/3強が和語という割合だ.

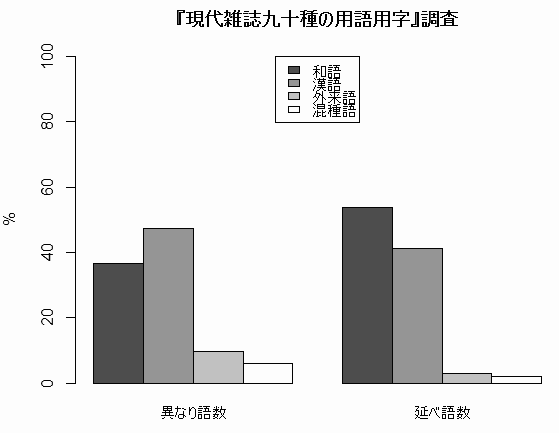

(2) 現代の書きことばについては,国立国語研究所の『現代雑誌九十種の用語用字』調査のデータがよく参照される.昭和31年(1956年)の雑誌から,助詞,助動詞,固有名詞を除いて語彙を収集したものである.得られた語彙は,異なり語数で30,331,延べ語数で411,972.21世紀の現在から見ると古いデータではあるが,質において比肩する新しい調査は行われていない.

| 和語 | 漢語 | 外来語 | 混種語 | |

|---|---|---|---|---|

| 異なり語数 | 36.7% | 47.5 | 9.8 | 6.0 |

| 延べ語数 | 53.9 | 41.3 | 2.9 | 1.9 |

異なり語数と延べ語数では数値がかなり異なっており,特に和語と漢語の順位が入れ替わっているのが注目に値する.

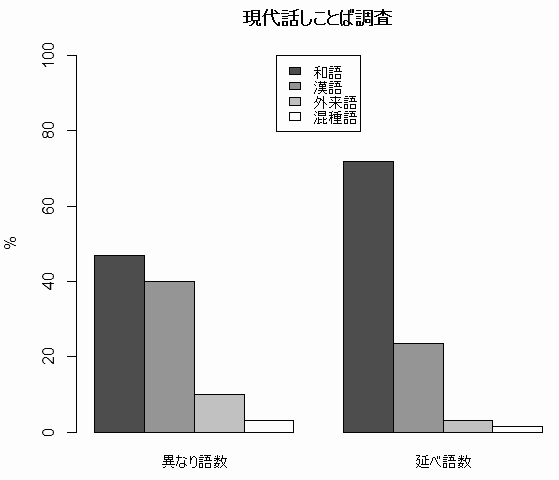

(3) 現代の話しことばの調査としては,知識層を対象としたものがある.日本語教育および語学関係の研究者7人とその話し相手の会話を延べ42時間分録音し,分析したものである.異なり語数は4,617で,延べ語数は64,023.

| 和語 | 漢語 | 外来語 | 混種語 | |

|---|---|---|---|---|

| 異なり語数 | 46.9% | 40.0 | 10.1 | 3.0 |

| 延べ語数 | 71.8 | 23.6 | 3.2 | 1.4 |

話しことばでは,書きことばと異なり,異なり語数と延べ語数の間で和漢語の順位入れ替えはない.いずれの数え方でも和語の割合が最も多いが,とりわけ延べ語数では和語が圧倒している.

この話しことばの調査では,公的な場面や私的な場面など場面別に分析がなされたが,全体的な傾向として,和語は (1) 私的な場面でのほうが多い,(2) 延べ語数でのほうが多い,(3) 使用頻度の高い語ほど多い,(4) 話し言葉でのほうが多い,という結果が出た.私的な話しことばで高頻度に用いられる語は,和語である確率が最も高いということになる.この結果は直感と一致するだろう.

英語においても本来語は「私的な場面の話しことばで高頻度に用いられる」確率が高いと想像されるが,これについては統計は見たことはなく,今後,実証してゆく必要があるかもしれない.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2013-10-22 Tue

■ #1639. 英語 name とギリシア語 onoma (1) [etymology][indo-european][loan_word][cognate][word_family]

10月5日付けで「素朴な疑問」に寄せられた疑問より.

Online Etymology Dictionaryでnameを調べますと,"PIE *nomn-"とあり,ほとんどの言語において"n"で始まっていますが,Greekなど一部で"n"の前に母音があるのを不思議に思いました.何か訳があるのだろうと思います.ご教示いただけるとうれしいです.

英語 name は基礎語として,多くの印欧諸語に同族語 (cognate) がみられる.以下は,OED より同族語の例一覧である.

Cognate with Old Frisian nama, noma (West Frisian namme), Middle Dutch name, naem (Dutch naam), Old Saxon namo (Middle Low German nāme, nām), Old High German namo, nammo (Middle High German name, nam, German Name), Old Icelandic nafn, namn, Norn (Shetland) namn, Old Swedish nampn, namn (Swedish namn), Danish navn, Gothic namo, and further with Sanskrit nāman, Avestan nāman-, ancient Greek ὄνομα, classical Latin nōmen, Early Irish ainm (Irish ainm), Old Welsh anu (Welsh enw, henw), Old Church Slavonic imw (genitive imene), Russian imja (genitive imeni), Old Prussian emmens, etc.

ゲルマン諸語,ラテン語を始めとして多くの言語で語頭の n を示す.これ以外にも Tocharian A ñom, Tocharian B ñem, Hittite lāman (先行する nāman からの語頭子音の異化により)なども,語頭 n をもつ仲間とみてよい.しかし,ギリシア語 ὄνομα を筆頭に,上記引用の後半に挙がっている数例では n の前に母音が示されている.この母音は何なのだろうか.

この問題を考察するに先だって,name の語根ネットワークで英語語彙を広げておこう (以下,Watkins 59 より).まずは,ゲルマン祖語の namōn- から古英語の nama を経て,現代英語の基礎語 name がある.次に,ラテン語 nōmen (name, reputation) から,nominal, nominate, noun; agnomen, binomial, cognomen, denominate, ignominy, misnomer, nomenclator, nuncupative, praenomen, pronoun, renown など多くの語が英語に借用されている.そして,ギリシア語 onoma, onuma からは,onomastic, -onym, -onymy; allonym, anonymous, antonomasia, eponym, eponymous, euonymus, heteronymous, homonymous, matronymic, metonymy, onomatopoeia, paronomasia, paronymous, patronymic, pseudonym, synonymous が入っている.最後に,古アイルランド語 ainm から moniker (name (humorously)) が英語に取り込まれた.

上記のように英単語にもギリシア語系の onoma が多く反映されているので,この最初の o が何であるのかは確かに気になるところである.『英語語源辞典』では,Gk ónoma の o- は語頭添加音 (prosthesis) ではないかとしているが,印欧語比較言語学ではまた別の議論が展開されている.それについては,明日の記事で.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2013-10-21 Mon

■ #1638. フランス語とラテン語からの大量語彙借用のタイミングの共通点 [french][latin][renaissance][lexicology][loan_word][borrowing][reestablishment_of_english][language_shift]

フランス語借用の爆発期は「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) で見たように14世紀である.このタイミングについては,「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1]) や「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) の記事で話題にしたように,イングランドにおいて英語が復権してきた時期と重なる.それまでフランス語が担ってきた社会的な機能を英語が肩代わりすることになり,突如として大量の語彙が必要となったからとされる.フランス語を話していたイングランドの王侯貴族にとっては,英語への言語交替 (language shift) が起こっていた時期ともいえる(「#1540. 中英語期における言語交替」 ([2013-07-15-1]) を参照).

一方,ラテン語借用の爆発期は,「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) や「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1]) で見たように,16世紀後半を中心とする時期である.このタイミングは,それまでラテン語が担ってきた社会的な機能,とりわけ高尚な書き物の言語にふさわしいとされてきた地位を,英語が徐々に肩代わりし始めた時期と重なる.ルネサンスによる新知識の爆発のために突如として大量の語彙が必要になり,英語は追いつけ,追い越せの目標であるラテン語からそのまま語彙を借用したのだった.このようにラテン語熱がいやましに高まったが,裏を返せば,そのときまでに人々の一般的なラテン語使用が相当落ち込んでいたことを示唆する.イングランド知識人の間に,ある意味でラテン語から英語への言語交替が起こっていたとも考えられる.

つまり,フランス語とラテン語からの大量語彙借用の最盛期は異なってはいるものの,共通項として「英語への言語交替」がくくりだせるように思える.ここでの「言語交替」は文字通りの母語の乗り換えではなく,それまで相手言語がもっていた社会言語学的な機能を,英語が肩代わりするようになったというほどの意味で用いている.この点を指摘した Fennell (148) の洞察の鋭さを評価したい.

As is often the case when use of a language ceases (as French did at the end of the Middle English period), the demise of Latin coincides with the borrowing of huge numbers of Latin words into English in order to fill perceived gaps in the language.

・ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

2013-10-02 Wed

■ #1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか [christianity][latin][loan_word][oe][lexicology][borrowing][semantic_borrowing]

6世紀にキリスト教がブリテン島にもたらされた.その後,古英語期には数百語のラテン単語が英語に流入したが,多くはキリスト教関係の用語である.これは,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) や「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1]) で話題にした通りである.

しかし,キリスト教関係ラテン単語の流入という外見だけをみていては,この時期のキリスト教化の言語的側面を十分に理解することはできない.Baugh and Cable (90) を引用しよう.

The words that Old English borrowed in this period are only a partial indication of the extent to which the introduction of Christianity affected the lives and thoughts of the English people. The English did not always adopt a foreign word to express a new concept. Often an old word was applied to a new thing and by a slight adaptation made to express a new meaning. The Anglo-Saxons, for example, did not borrow the Latin word deus, because their own word God was a satisfactory equivalent. Likewise heaven and hell express conceptions not unknown to Anglo-Saxon paganism and are consequently English words.

「#865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か」 ([2011-09-09-1]) で話題にした通り,なぜ deus を筆頭に,ある意味で最もキリスト教的といえるいくつかの語が借用されなかったのか.主要な参考図書2点から,この問題についての言及を見よう.まずは,Kastovsky (310) は次のように述べている.

Substitutive semantic borrowing is particularly frequent in the religious vocabulary, since in using a native ('heathen') word for a Christian concept, the pagan interpretation had to be replaced by the Christian concept and all its theological associations. A good example is the word God as used for Deus (cf. Strang 1970: 368). Originally it seemed to have meant 'that which is invoked', 'that to which libation is poured', was a neuter noun and could form a plural, since the Germanic peoples had a polytheistic religion. The missionaries, however, had to convey the notion of a single Deity, a Person or One of the persons of the Trinity. Instead of adopting the lexical item Deus, its meaning was substituted for the old meaning of god, which, in this case, even produced a grammatical change: God as a singular noun became masculine; if it occurred in the plural, it only referred to pagan gods and remained neuter.

次に,上の引用文で言及されている Strang (368) を当たってみる.Strang は,古英語の翻訳借用 (loan_translation) や意味借用 (semantic loan) について触れている箇所で,god の意味変化を以下のように論じている.

The best term to start with is the word god. This is an old neuter noun, the meaning of whose stem has been disputed. It may mean 'that which is invoked' or 'that to which libation is poured' (in which case, it represents the same stem as we find in the name of the Goths and the Geats . . .); OE shares the form with other Germanic languages, which have formations from the same stem with the same meaning. In its inherited form the noun has a plural, since the monotheistic idea was unfamiliar to the Germanic peoples. The missionaries need to convey to the English the conception of a single Deity, a Person, One of the Persons of the Trinity, the Father, the Creator of the Universe, etc. They have a choice of explaining all this, and adding that the word for it is Deus; or of saying that the English have hitherto misunderstood the nature of god --- not it, but He, not many but One, etc. They choose the latter course, and their usage, as well as their belief, prevails. The noun acquires a new meaning, or rather, the whole complex of Christian meanings, though it is still the term for the old gods. From this development follows a curious grammatical change, akin to the modern use of the capital letter. When singular the word becomes masculine; when plural (therefore pagan in reference) it remains neuter. Thus, even syntax enters into the pattern of adaptation.

標題は,互いに関連する2つの点で興味を引く.1つは,語を直接借用するよりも意味を取り入れるやり方のほうがじわじわ型であり,キリスト教の布教にあたって,ときに有効だった可能性があること.もう1つは,一般に,他言語からの語彙への影響を考える際には,外見(形態)だけでなく中味(意味)も重視しなければならないということだ.再度 Baugh and Cable (91) に戻って,次を引用しておこう.

It is important to recognize that the significance of a foreign influence is not to be measured simply by the foreign words introduced but is revealed also by the extent to which it stimulates the language to independent creative effort and causes it to make full use of its native resources.

関連して,借用の importation と substitution の区別について,「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) を参照.

・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.

2013-09-30 Mon

■ #1617. 日本語における外来語の氾濫 [japanese][katakana][loan_word][lexicology][language_planning]

日本語における「外来語の氾濫」の問題は,長らくメディアを賑わわせている.最近目についたところでは,9月4日(水)の朝日新聞朝刊13面に「耕論 カタカナ語の増殖」として3名の識者による議論が掲載されていた.「フランス語の未来」協会長のアルベール・サロン氏による「過剰な英語化,無味乾燥」,英語言語帝国主義批判の論客,津田幸男氏による「「言語法」で日本語を守れ」,クリエーティブディレクター岡康道氏による「取り込んで,面白がろう」の3論である.サロン氏は英語支配の観点から,津田氏は英語支配および日本の伝統維持という立場からそれぞれカタカナ語の氾濫を厳しく批判しているが,岡氏は日本語の同化力と創造力を評価して外来語の流入を歓迎している. *

確かに,戦前から戦後を経て21世紀初頭の現在に至るまで,主として英語起源のカタカナ語の流入はおびただしい.この「氾濫」に対して,上記の議論のように様々な立場から反論が加えられてきたし,逆に擁護論が展開されたりもしてきた.しかし,とりわけ目につくのは反対論のほうである.このような問題における支持論は,およそ反対論に対する反論として唱えられるのが常であるようだ.

『新版日本語教育事典』 (261) によると,外来語問題とは次の通りである.

「カタカナ語の氾濫」として問題にされ,急増している外来語への対応がさまざまな角度から議論される.背景には,英語とアメリカ文明の圧倒的な優位があるといってよい.議論の方向は,大きく2つの立場に分かれる.一つは,日本語そのものが良き文化的伝統とともに崩壊するのではないかと懸念する伝統重視の立場からのもの,もう一つは,一般になじみのうすい外来語が出まわることによって,基本的な情報のやりとりや意志疎通に支障が生ずることを問題視する機能重視の立場からのものである.後者に関しては,とくに公共性の高い場面における外来語使用について,個々の語の定着度に配慮した適切な対応を求める動きが国のレベルでも見られる.

このような問題意識を受けて,昨日の記事「#1616. カタカナ語を統合する試み,2種」 ([2013-09-29-1]) でも触れたとおり,2002年より国立国語研究所の「外来語」委員会が「外来語」言い換え提案について議論することになった次第である.委員会設立趣意書では,機能主義の立場から外来語の問題点を指摘している.

外来語・外国語の問題点

近年,片仮名やローマ字で書かれた目新しい外来語・外国語が,公的な役割を担う官庁の白書や広報紙,また,日々の生活と切り離すことのできない新聞・雑誌・テレビなどで数多く使われていると指摘されています.例えば,高齢者の介護や福祉に関する広報紙の記事は,読み手であるお年寄りに配慮した表現を用いることが,本来何よりも大切にされなければならないはずです.多くの人を対象とする新聞・放送等においても,一般になじみの薄い専門用語を不用意に使わないよう十分に注意する必要があります.ところが,外来語・外国語の使用状況を見ると,読み手の分かりやすさに対する配慮よりも,書き手の使いやすさを優先しているように見受けられることがしばしばあります.

日本語教育の立場からも,外来語の問題点が指摘されている.以下,遠藤(編) (205--06) より引用するが,これも広い意味では機能主義的な議論の一種だろう.

日本語の中に外来語が多いことは,日本人にとってだけでなく,日本語学習者にとっても,いろいろな問題を生んでいる.

日本人にとっては,次々に生まれるカタカナの外来語の意味するところがわからなくて,困惑する人が多くなっている.政府関係の白書に使われる外来語の多さが,論議を呼び,外来語使用を自粛するように通達も出されたこともある.しかし,減る気配はいっこうに見えなくて,意思疎通に支障を来すことをおそれて国立国語研究所が言い換え案を出すことになった.その効果についてはまだ,報告されていない.

ショートステイ・ケアマネージャー・ケアプログラム・バリアフリーなど,福祉関係の用語が外来語で占められているが,これではその主な対象者である高齢者にはわかりにくい.ノーマライゼーション・アカウンタビリティなどのように新しい概念を移入するとき,原語をそのままカタカナにするために,外来語が増えるのであるが,そのカタカナの表す音と原語の発音の差が大きすぎて,原語のわかる人にもそのカタカナ語はわからない.まして,日本で適当に原語を組み合わせて作られる語(=和製語)は,原語を知っている人でもまったく類推が利かない.

そのために,英語の話者は倍の苦労をする.日本人はカタカナの語を見ると,英語だと思い,外国人には英語で言えば通じると思う.しかし,それは英語でも何でもない日本での造語である.英語話者に通じるはずがないのに,通じると思われて多く使ってこられるとしたら,ますます負担は大きくなるのである.

発音のわかりにくい,英語もどきのことばより,いっそ本来の日本語で言ってくれたほうがはるかにわかりやすいと,日本語を知る英語話者は嘆いているのである.

日本語を教える際に,カタカナ外来語は,原語とは関連がなく,まったく新たな日本語であるということを認識しておく必要がある.

このように外来語の氾濫は様々な批判の対象とはなっているが,実際のところ,多くの日本語母語話者は外来語の受容と使用について議論こそすれ,本格的に敵視し排除しようというわけではなさそうだ.外来語を法によって規制しようという動きにまで発展したことはないし,今後もそこまで行くかどうかは疑問だ.全体として現状肯定,あるいは消極的な支持という向きが支配的のように思う.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

・ 遠藤 織枝(編) 『日本語教育を学ぶ 第二版』 三修社,2011年.

2013-09-29 Sun

■ #1616. カタカナ語を統合する試み,2種 [japanese][katakana][loan_word][lexicography][lexicology][language_planning][binomial]

昨日の記事「#1615. インク壺語を統合する試み,2種」 ([2013-09-28-1]) で,16世紀に大量にラテン語から流入したインク壺語の理解を促すための主たる方法として,辞書の出版と言い換え表現があったことを述べた.おもしろいことに,現代日本語におけるカタカナ語の大増殖にも,ほとんど同じことがいえる.大正以降,とりわけ戦後の洋語(ほとんどが英語)の語彙借用はおびただしいが,それを日本語語彙に統合しようとする試みの1つとして,カタカナ語辞書の出版が目につく.図書検索サイトなどで,「カタカナ語」や「外来語」を題名に含む本を検索すると,非常に多くの参考図書がヒットする.地元の公立図書館のこども用書棚をちょっとのぞくだけでも,例えば『カタカナ語おもしろ辞典』(村石 利夫,さ・え・ら書房,1990年)や『カタカナ語・外来語事典』(桐生 りか,汐文社,2006年)が簡単に見つかる.この日本の著者たちの意図は,かつてのイングランドの Mulcaster, Cawdrey, Bullokar, Cockeram の意図と重ね合わせることができるだろう.

インク壺語統合のために用いられたもう1つの方法,すなわち言い換え表現もまた,カタカナ語統合のために利用されている.ただし,カタカナ語の場合には,近年,より公的な言語政策が関与していることに注意したい.2002--06年,国立国語研究所の「外来語」委員会が「外来語」言い換え提案の活動を行い,その成果を公開した.言い換え手引きは書籍としても出版されたし,オンラインでも公開されている.委員会設立趣意書や提案した語の一覧ほか,様々な参考資料や研究論文がオンラインで閲覧できる.趣意書に「緩やかな目安・よりどころを具体的に提案することを目指しています」とあるとおり,強制力のない提案ではあるが,公的な機関が策定しているという点で,国による言語政策の一環(とりわけ corpus planni ng と呼ばれるもの)と考えてよいだろう.「アーカイブ〔保存記録〕」「インフォームドコンセント〔納得診療〕」「ワーキンググループ〔作業部会〕」などの表記は,かつてのイングランドにおける "education or bringing up of children", "agility and nimbleness" を想起させる.かっこ付きで補助的に表記するとき,それは一種の日本語版 2項イディオム (binomial idiom) であるといえる.

時代も言語も異なるが,インク壺語もカタカナ語も,その統合のための努力と手段については大きく変わるところがない.個々の語が定着するか廃用となるかが時間の問題であることも,変わらないだろう.

2013-09-28 Sat

■ #1615. インク壺語を統合する試み,2種 [binomial][inkhorn_term][loan_word][lexicography][lexicology]

バケ『英語の語彙』 (87--88) によれば,16世紀を中心に大量にラテン語から借用された inkhorn_term などの学者語は,普及に際して主として2つの手段があった.1つは,Mulcaster の提案に端を発する Cawdrey, Bullokar, Cockeram などの初期の難語辞書の出版である.「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]) および「#609. 難語辞書の17世紀」 ([2010-12-27-1]) の記事でみたように,17世紀は難語辞書の世紀といってよい.インク壺語を是とする識者たちは,これらの辞書によって,人々を啓蒙しようとしたのである.

もう1つは,文章のなかで簡易説明を加えながら実際に使ってゆくという方法である.これはすでに Chaucer や Caxton などにより伝統的に用いられてきた方法だが ([2011-07-26-1]の記事「#820. 英仏同義語の並列」を参照),近代でも改めて利用されることとなった.例えば,Sir Thomas Elyot (1490?--1546) は,(1) "circumspectin…which signifieth as moche as beholding on every parte" のように簡単な定義を施す, (2) "difficile or harde", "education or bringing up of children", "animate or give courage" のようにor による並置を用いる, (3) "gross and ponderous", "agility and nimbleness" のように and による並置を用いる,などの方法に訴えた.その後,16世紀の終わりに Francis Bacon (1561--1626) が,Essays のなかで,教育上の目的によりしばしばこれを用いた.詩人などの文学者もまた,韻律上の動機づけ,または強調や威厳などの文体的な目的により,この方法を多用した.Shakespeare の "by leave and by permission", "dispersed and scattered", "the head and source",あるいは The Book of Common Prayer における "I pray and beseech you, that we have erred and strayed" のごとくである.これらはときに虚飾主義に陥り,書きことばと話しことばの乖離を促すことになった(法律語からの例については,[2013-04-09-1]の記事「#1443. 法律英語における同義語の並列」を参照).しかし,上記の方策は,初期近代英語期のおびただしい借用語の流入に対する語彙統合の努力でもあったのだ.

なお,(2), (3) の等位接続詞による並置という方法は,(1) の難語辞書内でも当然多用された.「#1609. Cawdrey の辞書をデータベース化」 ([2013-09-22-1]) の検索式の例文として「定義に " or " を含むもの」と「定義に " and " を含むもの」を挙げておいたのは,そのためである.

関連して,and で並置する2項イディオム (binomial idiom) の他の話題も参照.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2013-09-17 Tue

■ #1604. 「動物とその肉を表す英単語」を次に指摘した人たち [french][lexicology][loan_word][wallis][animal]

昨日の記事「#1603. 「動物とその肉を表す英単語」を最初に指摘した人」 ([2013-09-16-1]) で,「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) エピソードの創始者が,17世紀の数学者・文法家 John Wallis だったことについて話題にした.石崎陽一先生が教えてくださった情報をヒントに Wallis の Grammatica Linguae Anglicanae の南雲堂版に当たってみたところ,この伝説は Wallis -> Scott -> Bradley と広まっていったらしい.

この解説を与えている渡部昇一先生によると,Bradley の Scott 評には一言付け加えるべきことがあるという(p. 362, note 20).

この観察を Bradley は 'acute remark' とほめているが,英語史的には正しくない.Wamba の口をかりて Scott がこれを言わせているのであるが,それは時期的には約1世紀ほど早すぎる事件を舞台にしていることになる.cf. A. C. Baugh, A History of the English Language, p. 223 (note 1).

この注が何のことを言っているか理解するためには,参照されている Baugh と,Bradley に当たる必要がある.それぞれ私の手持ちの版での対応箇所に当たってみた.

Readers of Ivanhoe will remember the acute remark which Scott puts into the mouth of Wamba the jester, that while the living animals---ox, sheep, calf, swine, deer---continued to bear their native names, the flesh of those animals as used for food was denoted by French words, beef, mutton, veal, pork, bacon, venison. The point of the thing is, of course, that 'Saxon' serf had the care of the animals when alive, but when killed they were eaten by his 'French' superiors. (Baugh and Cable 62--63)

The well-known passage in Scott's Ivanhoe in which this distinction is entertainingly introduced into a conversation between Wamba and Gurth (chap. 1) is open to criticism only because the episode occurs about a century too early. Beef is first found in English at about 1300. (Bradley 181, fn. 25)

Ivanhoe は12世紀のイングランドを舞台とする騎士物語である.厳密に語史的にいえば,12世紀にはまだ beef は英単語として記録されておらず,このエピソードは時代錯誤である,という指摘だ.確かに OED や MED によると, beef の初出は1300年頃のことであり,小説の時代設定とズレが生じている.

・ The English Grammar / Ben Jonson; with explanatory remarks by Kotaro Ishibashi, Of the Orthographie and Congruitie of the Britan Tongue / Alexander Hume; with explanatory remarks by Tokuji Kusakabe, and Grammatica Linguae Anglicanae / John Wallis; with explanatory remarks by Shoichi Watanabe. A Reprint Series of Books Relating to the English Language. Vol. 3. Tokyo: Nan'un Do, 1968.

・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-09-16 Mon

■ #1603. 「動物とその肉を表す英単語」を最初に指摘した人 [french][lexicology][loan_word][wallis][sound_symbolism][animal]

英語史上有名な「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) の出典について話題にした「#1583. swine vs pork の社会言語学的意義」 ([2013-08-27-1]) の記事に対して,石崎陽一先生から貴重なコメントをいただいた(ありがとうございます!).「生きている動物は古来の英語だが,料理されると征服者であるノルマン人のことばになったという説は W. Scott の Ivanhoe に引用され,また H. Bradley の The Making of English(p.88)にも言及されて有名になりましたが,初出は恐らく J. Wallis の Grammatica Linguae Anglicanae 第4版(1674年)の序文だとされているようですね.」

ということで,Wallis の1674年の版を参照してみた.Prefatio (序文)に,次の言及箇所を見つけることができた.

Nec quidem temerè contigisse puto, quod Animalia viva, nominibus Germanicæ originis vocemus, quorum tamen Carnem in cibum paratam, originis Gallicæ nominibus appellamus, putà, Bovem, Vaccam, Vitulum, Ovem, Porcum, Aprum, Feram, &c, an Ox, a Cow, a Calf, a Sheep, a Hog, a Boar, a Deer, &c; sed Carnem Bubulam, Vitulinam, Ovinam, Porcinam, Aprugnam, Ferinam; Beef, Veal, Mutton, Pork, Brawn, Venison, &c . . . . (Wallis, Grammatica Linguae Anglicanae)

宇賀治 (17) の同著の解題にも「英語史上叙述上初めての指摘で,以後現代まで広く伝承され,イギリス史上の一大事件についての,簡潔にして示唆豊かなエピソードとして有名である」とあった.また,最も重要な1699年の第5版を事実上リプリントした1765年の第6版に基づいた南雲堂版で解説を施している渡部昇一先生の解説も必読である (p. 352) .

さて,Wallis については,「#451. shall と will の使い分けに関する The Wallis Rules」 ([2010-07-22-1]) で軽く触れたにすぎないので,今回は17世紀に活躍したこの知的巨人と,彼の著わした英文法書の特徴を簡単に紹介しよう.John Wallis (1616--1703) は,16歳で Cambridge 大学に入る前にすでにラテン語,ギリシア語,ヘブライ語がよくできた.1649年には Oxford 大学の幾何学の教授となり,微積分の先駆けを生み出したり,複素数の幾何学的解釈を提起するなど,後世に多大な影響を与えた.数学以外の諸学問にもよく通じており,現代にいう調音音声学の分野を開拓したのも彼である.また,1662年に Charles II により認可された The Royal Society の創設メンバーでもあった.

Wallis の様々な分野における才能は,言語に関しては,Grammatica Linguae Anglicanae (Oxford: Leon. Lichfield, 1653) の著述として現われた.英文法史上,新しい時代の到来を告げる著作であり,1653年の初版以後,数回の改訂版が世に出ることとなった.16世紀以後,Wallis までの英文法書は,外国人に英語を教えるという目的,あるいはラテン語文法の学習の基礎としての役割が濃厚であり,発想の根幹には常にラテン語文法があった.しかし,Wallis は先見の明をもって,英文法を記述するのにラテン語文法はふさわしくないという認識をもっていた.英語の分析的性格とラテン語の総合的性格とを明確に区別していたのである.

後世の英文法に影響を与えた項目も少なくない.第1章を飾る調音の記述は,近代音声学の産声といってよい.音声と文字を明確に区別し,音声そのものの観察記述に徹する態度は,後に H. C. Wyld の高い評価を受けた.また,文法面でも,既述の shall と will の使い分けのほかにも,動詞の分類,冠詞の役割,関係代名詞の用法など品詞論に一日の長がある.現在に至るまで研究者を引きつけてやまない音象徴 (sound symbolism) に最初に取り組んだのも,Wallis だった.

近代期の著作らしくラテン語で書かれた英文法書なので原典で読むには手強いが,いずれ挑戦してみたい.

(後記 2013/10/26(Sat):Wallis の生涯について,Jean-Pierre Niceron (Mémoires pour servir a l'histoire des hommes illustres dans la république des lettres. Vol. 43. Genève: Slatkine Reprints, 1971. 247--51.) を参照.)

・ 宇賀治 正朋(編) 『文法I』 研究社英語学文献解題 第4巻.研究社.2010年.

・ The English Grammar / Ben Jonson; with explanatory remarks by Kotaro Ishibashi, Of the Orthographie and Congruitie of the Britan Tongue / Alexander Hume; with explanatory remarks by Tokuji Kusakabe, and Grammatica Linguae Anglicanae / John Wallis; with explanatory remarks by Shoichi Watanabe. A Reprint Series of Books Relating to the English Language. Vol. 3. Tokyo: Nan'un Do, 1968.

2013-09-15 Sun

■ #1602. star の語根ネットワーク [etymology][indo-european][loan_word][cognate][word_family]

「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) で star の諸言語における同根語を挙げたが,今回は star と印欧語根を同じくする英単語群をさらに列挙したい.

ゲルマン語系からは,本来語の star が残っているにすぎない.印欧祖語で接尾辞つきの *stēr-lā- に由来するラテン語 stella からは,stellar, stellate, constellation などが入ったことは既述のとおりである.他にも,stellion (星状うろこを尾にもつトカゲ),stellify ([神話などで人を]星に変える)などがある.一方,印欧祖語の基底形 *əster- に由来するギリシア語の astēr やその派生形 astron からは,aster, asteriated, asterisk, asterism, asteroid, astral, astro- (ex. astrology, astronomer, astronomy); astraphobia, disaster などが英語に入った.ペルシャ語 sitareh (star) からは,固有名詞 Esther が借用された.

disaster と星が関係しているのに興味を覚えるかもしれない.中世の占星術では,惑星の運行が人の運命・運勢に決定的な影響を及ぼすものと考えられていた.幸運をもたらす惑星が近くにないとき,つまり dis- (away from) + aster (star) のとき,人は災難に遭うものと信じられたのである.

本ブログでの他の「語根ネットワーク」シリーズとしては,「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]), 「#1043. mind の語根ネットワーク」 ([2012-03-05-1]), 「#1124. 地を這う賤しくも謙虚な人間」 ([2012-05-25-1]),「#1557. mickle, much の語根ネットワーク」 ([2013-08-01-1]) を参照.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2013-08-27 Tue

■ #1583. swine vs pork の社会言語学的意義 [french][lexicology][loan_word][etymology][popular_passage][diglossia][borrowing][register][lexical_stratification][animal]

「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) の記事で,英語史で有名な calf vs veal, deer vs venison, fowl vs poultry, sheep vs mutton, swine (pig) vs pork, bacon, ox vs beef の語種の対比を見た.あまりにきれいな「英語本来語 vs フランス語借用語」の対比となっており,疑いたくなるほどだ.その疑念にある種の根拠があることは「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1]) でみたとおりだが,野卑な本来語語彙と洗練されたフランス語語彙という一般的な語意階層の構図を示す例としての価値は変わらない(英語語彙の三層構造の記事を参照).

[2010-03-24-1]の記事でも触れたとおり,動物と肉の語種の対比を一躍有名にしたのは Sir Walter Scott (1771--1832) である.Scott は,1819年の歴史小説 Ivanhoe のなかで登場人物に次のように語らせている.

"The swine turned Normans to my comfort!" quoth Gurth; "expound that to me, Wamba, for my brain is too dull, and my mind too vexed, to read riddles."

"Why, how call you those grunting brutes running about on their four legs?" demanded Wamba.

"Swine, fool, swine," said the herd, "every fool knows that."

"And swine is good Saxon," said the Jester; "but how call you the sow when she is flayed, and drawn, and quartered, and hung up by the heels, like a traitor?"

"Pork," answered the swine-herd.

"I am very glad every fool knows that too," said Wamba, "and pork, I think, is good Norman-French; and so when the brute lives, and is in the charge of a Saxon slave, she goes by her Saxon name; but becomes a Norman, and is called pork, when she is carried to the Castle-hall to feast among the nobles what dost thou think of this, friend Gurth, ha?"

"It is but too true doctrine, friend Wamba, however it got into thy fool's pate."

"Nay, I can tell you more," said Wamba, in the same tone; "there is old Alderman Ox continues to hold his Saxon epithet, while he is under the charge of serfs and bondsmen such as thou, but becomes Beef, a fiery French gallant, when he arrives before the worshipful jaws that are destined to consume him. Mynheer Calf, too, becomes Monsieur de Veau in the like manner; he is Saxon when he requires tendance, and takes a Norman name when he becomes matter of enjoyment."

英仏語彙階層の問題は,英語(史)に関心のある多くの人々にアピールするが,私がこの問題に関心を寄せているのは,とりわけ社会的な diglossia と語用論的な register の関わり合いの議論においてである.「#1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia」 ([2013-05-25-1]) 及び「#1491. diglossia と borrowing の関係」 ([2013-05-27-1]) で論じたように,中英語期の diglossia に基づく社会的な上下関係の痕跡が,語用論的な register の上下関係として話者の語彙 (lexicon) のなかに反映されている点が興味深い.社会的な,すなわち言語外的な対立が,どのようにして体系的な,すなわち言語内的な対立へ転化するのか.これは,「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]) で取り上げた,マクロ社会言語学 (macro-sociolinguistics or sociology of language) とミクロ社会言語学 (micro-sociolinguistics) の接点という問題にも通じる.社会構造と言語体系はどのように連続しているのか,あるいはどのように断絶しているのか.

Scott の指摘した swine vs pork の対立それ自体は,語用論的な差異というよりは意味論的な(指示対象の)差異の問題だが,より一般的な上記の問題に間接的に関わっている.

2013-08-15 Thu

■ #1571. state と estate [french][latin][phonetics][euphony][loan_word][doublet]

英語には標題のような,語頭の e の有無による2重語 (doublet) がある.類例としては special -- especial, spirit -- esprit, spouse -- espouse, spy -- espy, squire -- esquire などがあり,stable -- establish も関連する例だ.それぞれの対では発音のほか意味・用法の区別が生じているが,いずれもフランス語,さらにラテン語の同根に遡ることは間違いない.語頭の e が独立した接頭辞であれば話はわかりやすいのだが,そういうわけでもない.

また,現代英語と現代フランス語の対応語を比べても,語頭の e に関して興味深い対応が観察される.sponge (E) -- éponge (F), stage -- étage, establish -- établir などの類である.英語の2重語についても,英仏対応語についても,e と /sk, sp, st/ の子音群との関係にかかわる問題であるらしいことがわかるだろう.この関係は,歴史的に考察するとよく理解できる.

e の有無にかかわらず,これらすべての語の語頭音は,ラテン語における語頭子音群 /sk-, sp-, st-/ に遡る.俗ラテン語後期には,この語頭子音群は発音しにくかったのか,直前に i か e の母音が添加された.これは一種の音便 (euphony) であり,「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) でみた語頭音添加 (prosthesis) の典型例といえる.例えばラテン語 spiritus は,古フランス語 ispirtu(s) などへ発展した(ホームズ,p. 52).結果としてラテン語に起源をもつ古フランス語の単語では,軒並み esc-, esp-, est- などの語頭音群が一般的となったのであり,この時代に古フランス語から英語に借用された語も,同じくこの語頭音群を示した.これらは,現代英語へ estate, especial, esprit, espouse, espy, esquire, establish などとして伝わっている.一方,e をもつ古フランス語の形態と並んで,e のないラテン語の語形を参照した形態も英語に採用され,state, special, spirit, spouse, spy, squire, stable などが現代に伝わっている.

実際,中英語や近代英語では,両形態が大きな意味・用法の相違なく併用されることもこともあり,例えば establish と stablish のペアでは,中英語では後者のほうが普通だった.なお,The Authorised Version では両形態が用いられ,Shakespeare ではすでに establish が優勢となっている.このようなペアは,後に(stablish のように)片方が失われたか,あるいはそれぞれが意味・用法の区別を発達させて,2重語として生き延びたかしたのである.

さて,フランス語史の側での,esc-, esp-, est- のその後を見てみよう.古フランス語において音便の結果として生じたこれらの語頭音群では,後に,s が脱落した.後続する無声破裂音との子音連続が嫌われたためだろう.この s 脱落の痕跡は,直前の e の母音が,現代フランス語ではアクサンつきの <é> で綴られることからうかがえる (ex. éponge, étage, établir) .

もっとも,フランス語で e なしの /sk-, sp-, st-/ で始まる語がないわけではない.15世紀以前にフランス語に取り込まれたラテン単語は上述のように e を語頭添加することが多かったが,特に16世紀以降にラテン語から借用した語では,英語における多くの場合と同様に,ラテン語の本来の e なしの形態が参照され,採用された.

結論として,state -- estate にせよ,stage (E) -- étage (F) にせよ,いずれの形態も同じラテン語 /st-, sk-/ の語頭子音群に遡るものの,古フランス語での音便,その後の音発達,フランス語から英語への借用,ラテン語形の参照,英語での2重語の発展と解消といった,言語内外の種々の歴史的過程により,現在としてみれば複雑な関係となった,ということである.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow