2013-07-01 Mon

■ #1526. 英語と日本語の語彙史対照表 [word_formation][japanese][timeline][lexicology][loan_word][borrowing][compounding][affix][buddhism]

以下に,英語と日本語の語彙史,語形成の歴史を比較対照できるような表を作成した.それぞれの時代における語彙や語形成の特徴を箇条書きにしたものである.「#1524. 英語史の時代区分」 ([2013-06-29-1]) と「#1525. 日本語史の時代区分」 ([2013-06-30-1]) でそれぞれの言語の時代区分を示したが,両者がきれいに重なるわけではないので,表ではおよその区分で横並びにした.英語の側では特定の典拠を参照したわけではないが,その多くは本ブログ内でも様々な形で触れてきたので,キーワード検索やカテゴリー検索を利用して関連する記事にたどりつくことができるはずである.とりわけ現代英語の語形成については,「#883. Algeo の新語ソースの分類 (1)」 ([2011-09-27-1]) を中心として記事で細かく扱っているので,要参照.日本語の側は,『シリーズ日本語史2 語彙史』 (p. 7) の語彙史年表に拠った.

| Old English | * Germanic vocabulary | 上代 | ○和語(やまとことば)が大部分を占めた. |

| * monosyllabic bases | ○2音節語が基本. | ||

| * derivation and compounding | ○中国との交流の中で漢語が借用された.例:茶 胡麻 銭 (なお,仏教とともに伝えられたことばの中には「卒塔婆」「曼荼羅」のような梵語(古代インド語=サンスクリット語)も含まれている.) | ||

| * Christianity-related vocabulary from Latin (some via Celtic) | 中古 | ○漢語が普及した.例:案内(あない) 消息(せうそこ) 念ず 切(せち)に 頓(とみ)に | |

| * few Celtic words | ○和文語と漢文訓読語との文体上の対立が見られる.例:カタミニ〈互に〉←→タガヒニ(訓読語) ク〈来〉←→キタル(訓読語) | ||

| Middle English | * Old Norse loanwords including basic words | ○派生・複合によって,形容詞が大幅に造成された. | |

| * a great influx of French words | 中世 | ○漢語が一般化した. | |

| * an influx of Latin technical words | ○古語・歌語・方言・女房詞など,位相差についての認識が広く存在した. | ||

| Modern English | * a great influx of Latin loanwords | ○禅宗の留学僧たちが,唐宋音で読むことばを伝えた.例:行燈(あんどん) 椅子(いす) 蒲団(ふとん) 饅頭(まんぢゅう) | |

| * Greek loanwords directly | ○キリスト教の宣教師の伝来,また通商関係などにより,ポルトガル語が借用された.例:パン カルタ ボタン カッパ〈合羽〉 | ||

| * loanwords from various languages | 近世 | ○漢語がより一般化し,日常生活に深く浸透した. | |

| * Shakespeare's vocabulary | ○階層の分化に応じて語彙の位相差が深まった. | ||

| * scientific vocabulary | ○蘭学との関係でオランダ語が借用された.例:アルコール メス コップ ゴム | ||

| Present-Day English | * shortening | 近代 | ○西欧語の訳語として,新造漢語が急激に増加する.例:哲学 会社 鉄道 市民 |

| * many Japanese loanwords | ○英米語を筆頭として,フランス語,ドイツ語,イタリア語などからの外来語が増加する. | ||

| * compounding revived | ○長い複合語を省略した略語が多用される. | ||

| * loanwords decreased |

両言語ともに借用という手段で語彙を豊かにしてきたことがわかるだろう.文化史と語の借用の歴史は常に密接な関係にあるが,英語と日本語の語彙史以上にこのことを如実に示すものはあまりない.言語類型的にも地理的にも著しくかけ離れた両言語が,語彙史において多くの共通点をもっていることは銘記しておきたい.

・ 安部 清哉,斎藤 倫明,岡島 昭浩,半沢 幹一,伊藤 雅光,前田 富祺 『シリーズ日本語史2 語彙史』 岩波書店,2009年.

2013-05-27 Mon

■ #1491. diglossia と borrowing の関係 [diglossia][borrowing][loan_word][register][synonym]

「#1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia」 ([2013-05-25-1]) で借用(語)について話題にしたときに,英語における illumination ? light や purchase ? buy にみられる語彙階層は,diglossia における社会言語学的な上下関係が,借用 (borrowing) という手段を通じて,語彙体系における register の上下関係へ内化したものであると指摘した.

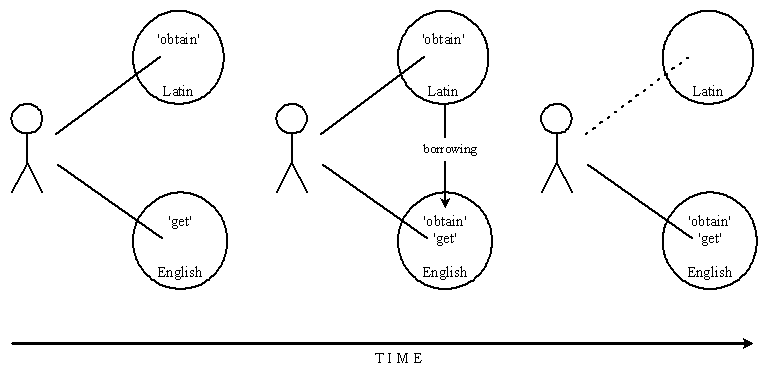

diglossia と borrowing の関係を探ることは社会言語学と理論言語学の接点を探るということにつながり,大きな研究テーマとなりうるが,この点について Hudson (56--57) が示唆的な見解を示している.Hudson は,英語本来語である get (正確には[2009-10-13-1]の記事「#169. get と give はなぜ /g/ 音をもっているのか」で示したように古ノルド語起源というべき)とラテン語に由来する obtain を取り上げ,中世イングランドの英羅語 diglossia 時代の社会的な上下関係が,借用という過程を通じて,英語語彙内の register の上下関係へ投影された例としてこれを捉えた.後に diglossia が解消されるにおよび,obtain がラテン語由来であるとの話者の記憶が薄まり,かつての diglossia に存在した上下関係の痕跡が,歴史的な脈絡を失いながら,register の上下関係として語彙体系のなかへ定着した.これを,Hudson (57) の図を参考にしながら,次のようにまとめてみた.

第1段階では,obtain と get の使い分けは,diglossia として明確に区別される2言語間における使い分けにほかならない.第2段階では,ラテン語から英語へ obtain が借用され,obtain と get の使い分けは英語内部での register による使い分けとなる.この段階では,obtain のラテン語との結びつきもいまだ感じられている.第3段階では,diglossia が解消され,obtain のラテン語との結びつきも忘れ去られている.obtain と get の使い分けは,純粋な register の差として英語語彙の内部に定着したのである.

・ Hudson, R. A. Sociolinguistics. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1996.

2013-05-25 Sat

■ #1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia [diglossia][latin][french][me][loan_word][borrowing][lexicology]

過去3日間の記事 ([2013-05-22-1], [2013-05-23-1], [2013-05-24-1]) で,Ferguson の提唱した diglossia を取り上げてきた.diglossia という社会言語学的状況の定義と評価について多くの論争が繰り広げられてきたが,その議論は全体として,中世イングランドのダイナミックな言語状況を考える上で,数々の重要な観点を与えてくれたのではないか.

前の記事で触れた通り,Ferguson 自身はその画期的な論文で diglossia を同一言語の2変種の併用状況と狭く定義した.異なる2言語については扱わないと,以下のように明記している.

. . . no attempt is made in this paper to examine the analogous situation where two distinct (related or unrelated) languages are used side by side throughout a speech community, each with a clearly defined role. (325, fn. 2)

しかし,2言語(あるいはそれ以上の言語)の間にも "the analogous situation" は確かに見られ,Ferguson の論点の多くは当てはまる.ここで念頭に置いているのは,もちろん,中世イングランドにおける英語,フランス語,ラテン語の triglossia である.以下では,Ferguson の diglossia 論文に依拠して中世イングランドの triglossia を理解しようとする際に考慮すべき2つの点を指摘したい.1つは「#1486. diglossia に対する批判」 ([2013-05-23-1]) でも触れた diglossia の静と動を巡る問題,もう1つは,高位変種 (H) から低位変種 (L) へ流れ込む借用語の問題である.

Ferguson は,原則として diglossia を静的な,安定した状況ととらえた.

It might be supposed that diglossia is highly unstable, tending to change into a more stable language situation. This is not so. Diglossia typically persists at least several centuries, and evidence in some cases seems to show that it can last well over a thousand years. (332)

この静的な認識が後に批判のもととなったのだが,Ferguson が diglossia がどのように生じ,どのように解体されうるかという動的な側面を完全に無視していたわけではないことは指摘しておく必要がある.

Diglossia is likely to come into being when the following three conditions hold in a given speech community: (1) There is a sizable body of literature in a language closely related to (or even identical with) the natural language of the community, and this literature embodies, whether as source (e.g. divine revelation) or reinforcement, some of the fundamental values of the community. (2) Literacy in the community is limited to a small elite. (3) A suitable period of time, on the order of several centuries, passes from the establishment of (1) and (2). (338)

Diglossia seems to be accepted and not regarded as a "problem" by the community in which it is in force, until certain trends appear in the community. These include trends toward (a) more widespread literacy (whether for economic, ideological or other reasons), (b) broader communication among different regional and social segments of the community (e.g. for economic, administrative, military, or ideological reasons), (c) desire for a full-fledged standard "national" language as an attribute of autonomy or of sovereignty. (338)

. . . we must remind ourselves that the situation may remain stable for long periods of time. But if the trends mentioned above do appear and become strong, change may take place. (339)

上の第1の引用の3点は,中世イングランドにおいて,いかにラテン語やフランス語が英語より上位の変種として定着したかという triglossia の生成過程についての説明と解することができる.一方,第2の引用の3点は,中英語後期にかけて,(ラテン語は別として)英語とフランス語の diglossia が徐々に解体してゆく過程と条件に言及していると読める.

次に,中英語における借用語の問題との関連では,Ferguson 論文から示唆的な引用を2つ挙げよう.

. . . a striking feature of diglossia is the existence of many paired items, one H one L, referring to fairly common concepts frequently used in both H and L, where the range of meaning of the two items is roughly the same, and the use of one or the other immediately stamps the utterance or written sequence as H or L. (334)

. . . the formal-informal dimension in languages like English is a continuum in which the boundary between the two items in different pairs may not come at the same point, e.g. illumination, purchase, and children are not fully parallel in their formal-informal range of use. (334)

2つの引用を合わせて読むと,借用(語)に関する興味深い問題が生じる.diglossia の理論によれば,上位変種(フランス語)と下位変種(英語)は,社会的には潮の目のように明確に区別される.これは,原則として,潮の目を連続した一本の線として引くことができるということである.ところが,diglossia という社会言語学的状況が語彙借用という手段を経由して英語語彙のなかに内化されると,illumination ? light や purchase ? buy などの register における上下関係は確かに持ち越されこそするが,その潮の目の高低は個々の対立ペアによって異なる.英仏対立ペアをなす語彙の全体を横に並べたとき,register の上下関係を表わす潮の目の線は,社会的 diglossia の潮の目ほど明確に一本の線をなすわけではないだろう.このことは,diglossia が monoglossia へと解体してゆくとき,diglossia に存在した社会的な上下関係が,monoglossia の語彙の中にもっぱら比喩的に内化・残存するということを意味するのではないか.

・ Ferguson, C. A. "Diglossia." Word 15 (1959): 325--40.

2013-04-10 Wed

■ #1444. 法律英語の特徴 [register][law_french][french][loan_word][latin]

昨日の記事で「#1443. 法律英語における同義語の並列」 ([2013-04-09-1]) に焦点を当てた.関連して,法律英語におけるフランス語の存在感については「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]),「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]),「#1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換」 ([2012-09-18-1]) で扱ってきたが,こうして見てくると,法律英語の主たる特徴はフランス借用語の多用にあり,ということがよくわかる.しかし,法律英語の特徴はこれだけにとどまらない.もう少し詳しく調べると,語法の癖,語用の傾向が見えてくる.Crystal (101) にしたがって,いくつかの特徴を列挙する.

(1) 書き言葉においても話し言葉においても,形式的,儀式的な表現が用いられる.

Signed, sealed and delivered

You may approach the bench

Your Honour

May it please the court

. . . the truth, the whole truth, and nothing but the truth

(2) 一般の語がしばしば特殊な意味で用いられる.

action (law suit)

hand (signature)

presents (this legal document)

said (mentioned before) (cf. [2011-02-21-1]の記事「#665. Chaucer にみられる3人称代名詞の疑似指示詞的用法」)

(3) 現在では一般には用いられない古英語,中英語由来の単語が保たれている.

aforesaid, forthwith, heretofore, thenceforth, thereby, witnesseth (cf. [2012-10-24-1]の記事「#1276. hereby, hereof, thereto, therewith, etc.」)

(4) ラテン語表現も多い.

corpus delicti(罪体), ejusdem generis(同種の), nolle prosequi(訴えの取り下げ), res gestae(付帯状況), sui juris(法律上の能力をもった), vis major(不可抗力)

(5) フランス借用語が多く,一般化したものも多い.

demurrer(訴答不十分の抗弁), easement(地役権), estoppel(禁反言), fee simple(単純封土権), lien(留置権), tort(私犯)

(6) 正確で厳密な意味をもった専門用語.

appeal(上訴), bail(保釈(金)), contributory(清算出資者), defendant(被告), felony(重罪), negligence(過失), injunction(差止命令)

(7) より曖昧な意味をもった,日常的にも使われうる "argot".

alleged(疑わしい), issue of law(法律上の争点), objection(異義), order to show cause(理由開示命令), superior court(上位裁判所), without prejudice(あとの手続きを何ら拘束することなく)

(8) 解釈に幅をもたせるために意図的に曖昧な意味で用いられる用語.

adequate cause(相当の理由), as soon as possible(可及的速やかに), improper(不適切な), malice(犯意), nominal sum(名目額), reasonable care(相当なる注意)

これらの「(冗漫で複雑な, しばしば素人には難解な)法律家[文書]独特の言い回し」を指して,英語で legalese という呼び名があるが,それは日本語でも他の言語でも変わりないことだろう.

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

2013-04-09 Tue

■ #1443. 法律英語における同義語の並列 [french][law_french][latin][binomial][register][loan_word][euphony][lexical_stratification]

英語の法律に関する使用域 (register) にフランス語の語句が満ちていることについては,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]),「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]),「#1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換」 ([2012-09-18-1]) の各記事で取り上げてきた.中世イングランドにおける法律分野の言語交替の概略を示せば,13世紀にはラテン語に代わってフランス語が法律関係の表現において優勢となってゆく.フランス語は法文書においてもラテン語と競り合い,14世紀には優勢となる.15世紀には,Law French は Law English に徐々に取って代わられてゆくが,近代に至るまでフランス語の遺産は受け継がれた.

法律分野でフランス語から英語への言語交替が進んでゆくと,法律用語におけるフランス単語から英単語への交替という問題も生じてくる.ところが,どちらの言語の用語を採用するかという問題は,多くの場合,どちらも採用するという決着をみた.つまり,両方を and などの等位接続詞でつなげて,2項イディオム (binomial idiom) にしてしまうという方策である(関連して[2011-07-26-1]の記事「#820. 英仏同義語の並列」も参照).2者の間に微妙な意味上の区別がある場合もあれば,さして区別はなく単に意味の強調であるという場合もあった.しかし,時間とともにこのような並列が慣習化し,法律分野の言語を特徴づける文体へと発展したというのが正しいだろう.というのは,英単語と仏単語の並列のみならず,仏単語2つや英単語2つの並列なども見られるようになり,語源の問題というよりは文体の問題ととらえるほうが適切であると考えられるからだ.もちろん,この文体の発展に,2項イディオムの特徴である韻律による語呂のよさ (euphony) も作用していただろうことは想像に難くない.

以下に,Crystal (152--53) に示されている例を挙げよう.3つ以上の並列もある.

acknowledge and confess (English/French)

aid and abet (French/French)

breaking and entering (English/French)

cease and desist (French/French)

each and every (English/English)

final and conclusive (French/Latin)

fit and proper (English/French)

give and grant (English/French)

give, devise, and bequeath (English/French/English)

goods and chattels (English/French)

had and received (English/French)

have and hold (English/English)

heirs and assigns (French/French)

in lieu, in place, instead, and in substitution of (French/French/English/French or Latin)

keep and maintain (English/French)

lands and tenements (English/French)

let or hindrance (English/English)

made and provided (English/Latin)

new and novel (English/French)

null and void (French/French)

pardon and forgive (French/English)

peace and quiet (French/Latin)

right, title, and interest (English/English/French)

shun and avoid (English/Latin)

will and testament (English/Latin)

wrack and ruin (English/French)

法律分野の要求する正確さと厳格さ,歴史的に育まれてきた英語語彙の三層構造,韻律と語呂を尊ぶ2項イディオムの伝統,このような諸要因が合わさって,中世後期以降,法律英語という独特の変種が発達してきたのだと考えられる.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-04-03 Wed

■ #1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例 [loan_word][latin][oe][christianity][borrowing]

英語史におけるラテン語借用については,latin loan_word の幾多の記事で取り上げてきた.古英語期以前のラテン借用については,「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1]) で簡単な時代別の分類に触れ,いくつかの例を挙げたにすぎないので,今回はもう少し例を挙げてみたい.

Crystal (59--65) では,古英語以前のラテン語借用を,Serjeantson (Appendix A) にしたがって (1) 大陸時代,(2) c. 450--c. 650, (3) c. 650--c. 1100 と時代別に3区分している.以下に,それぞれの時代を代表する例をいくつか挙げよう.

(1) 大陸時代

belt (belt) < L balteus

butere (butter) < L butyrum

camp (field, battle) < L campus

candel (candle) < L candela

catt (cat) < L cattus

ceaster (city) < L castra

cetel (kettle) < L catillus

cupp (cup) < L cuppa

cycene (kitchen) < L coquina

cyse (cheese) < L caseus

draca (dragon) < L draco

mæsse (mass) < L missa

mil (mile) < L mille

minte (mint) < L menta

munuc (monk) < L monachus

mynster (minster) < L monasterium

panne (pan) < L panna

piper (pepper) < L piper

pise (pea) < L pisum

plante (plant) < L planta

port (door, gate) < L porta

port (harbour, town) < L portus

pund (pound) < L pondo

sacc (sack, bag) < L saccus

sinoð (council, synod) < L synodus

stræt (road) < L strata

tigle (tile) < L tegula

weall (wall) < L vallum

win (wine) < L vinum

ynce (inch) < L uncia

(2) c. 450--c. 650

cocc (cock) < L coccus

cugle (cowl) < L cuculla

cyrtan (to shorten, curtail) < L curtus

forca (fork) < L furca

fossere (spade) < L fossorium

græf (stylus) < L graphium

læden (Latin) < L ladinus (Vulgar Latin)

leahtric (lettuce) < L lactuca

mægester (master) < L magister

nunne (nun) < L nonna

pere (pear) < L pirum

pinsian (to reflect, consider) < L pensare

punt (punt, flat boat) < L ponto

relic (relic) < L reliquia

renge (spider) < L aranea

seglian (to seal) < L sigillare

segn (mark, sign) < L signum

stropp (strap) < L stroppus

torr (tower) < L turris

turl (ladle, trowel) < L trulla

(3) c. 650--c. 1100

alter (altar) < L altar

biblioþece (library) < L bibliotheca

cancer (crab) < L cancer

creda (creed, belief) < L credo

cucumer (cucumber) < L cucumer

culpe (guilt, fault) < L culpa

diacon (deacon) < L diaconus

fenester (window) < L fenestra

fers (verse) < L versus

grammatic (grammar) < L grammatica

mamma (breast) < L mamma

notere (notary) < L notarius

offrian (sacrifice, offer) < L offere

orgel (organ) < L organum

papa (pope) < L papa

philosoph (philosopher) < L philosophus

predician (preach) < L praedicare

regol (religious rule) < L regula

sabbat (sabbath) < L sabbatum

scol (school) < L scola

Serjeantson のリストによれば,(1) には183語,(2) には114語,(3) には244語が挙がっているが,各語の時代区分の正確性は必ずしも保証されておらず,額面通りに受け取るには注意を要する.だが,単語の意味領域について一般的にいえば,(1) は日常語を含む幅広い意味領域を覆っているが,(2) では宗教的な色彩が見え始め,(3) では宗教に加え学識を感じさせる単語が多い.キリスト教の伝来を契機に,ラテン借用語の質が変化したことを見て取ることができる.借用の媒介に関しても,(1) や (2) は主として話し言葉から入ったが,(3) は主として書き言葉を通じて流入したと想定される.

上記のリストでは,主に現代英語まで残ったラテン借用語を挙げてあるが,実際には現代英語にまで生き残らなかったものも多い.現代標準英語に残っているのは,約100語くらいのものである.大多数が後に死語となった背景には,中英語期に同義のフランス借用語が流入したという事情がある.新しくて格好のよいフランス語が,古めかしいラテン語に取って代わったのである.ただし,現代まで残っているラテン借用語の多くは,本来語彙と同じぐらい盤石に英語語彙に根付いている.

なお,古英語期以前に同一のラテン単語が2度借用された例もあるので,触れておこう.L calicem は "cup" の意味で最初に celc として,後に calic として古英語に借用された.同様の例を挙げる.

cliroc, cleric (cleric, clergyman) < L clericus

læden, latin (Latin) < L latinus

leahtric, lactuca (lettuce) < L lactuca

minte, menta (mint) < L menta

spynge, sponge (sponge) < L spongea

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

・ Serjeantson, Mary S. A History of Foreign Words in English. London: Routledge and Kegan Paul, 1935.

2013-03-09 Sat

■ #1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas [emode][renaissance][lexicology][loan_word][shakespeare][bible]

英語史では,特定の作家や作品がその後の英語の発展において大きな役割を果たしたと明言できる例は多くないということが言われる.そのなかで,初期近代英語を代表する Shakespeare や The King James Bible は例外だと言われることもある.そこに現われる多くの語彙や表現が,現代英語に伝わっており,広く用いられているからだ.確かに,質においても量においても,この両者の影響は他の作家や作品を圧倒している.

ここから連想されるのは,後期中英語の Chaucer の英語史上,特に英語語彙史上の意義を巡る議論である.「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]), 「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]), 「#524. Chaucer の用いた英語本来語 --- stevene」 ([2010-10-03-1]) で見たとおり,最近の議論では,中英語におけるフランス語借用の重要な部分を Chaucer に帰する従来の見解に対する慎重論が出されている.借用語を英語文献に初出させるのはほぼ常に個人だが,そうだからといってその個人が英語語彙史上の栄光を独り占めにしてよいということにはならない.借用熱に浮かされた時代に生まれ,書く機会とある程度の文才があれば,ある借用語を初出させること自体は可能である.多くの場合,語彙の初出に関わる個人の貢献は,その個人そのものに帰せられるべきというよりは,そのような個人を輩出させた時代の潮流に帰せられるべきだろう.特に,そのような個人が複数現われる時代には,なおさらである.

Utopia (1516) を著わした Sir Thomas More (1478--1535) や The Boke named the Governour (1531) を著わした Sir Thomas Elyot (c1490--1546) がその例として挙げるにふさわしいかもしれない.Baugh and Cable (229) によれば,More は次のような借用語(あるいはその特定の語義)を初出させた.

absurdity, acceptance, anticipate, combustible, compatible, comprehensible, concomitance, congratulatory, contradictory, damnability, denunciation, detector, dissipate, endurable, eruditely, exact, exaggerate, exasperate, explain, extenuate, fact, frivolous, impenitent, implacable, incorporeal, indifference, insinuate, inveigh, inviolable, irrefragable, monopoly, monosyllable, necessitate, obstruction, paradox, pretext

一方,Elyot は以下の語彙を導入した.

accommodate, adumbrate, adumbration, analogy, animate, applicate, beneficence, encyclopedia, exerp (excerpt), excogitate, excogitation, excrement, exhaust, exordium, experience (v.), exterminate, frugality, implacability, infrequent, inimitable, irritate, modesty, placability

赤字で示したものは,「#708. Frequency Sorter CGI」([2011-04-05-1]) にかけて,頻度にして800回以上現われる上位6318位までに入る語である.当時難語と言われた可能性があるというのが信じられないほどに,現在では普通の語だ.

Baugh and Cable (230) は,この2人の人文主義者の語彙的貢献を,上に述べた私の見解とは異なり,ともすると全面的に個人に帰しているように読める.

So far as we now know, these words had not been used in English previously. In addition both writers employ many words that are recorded from only a few years before. And so they either introduced or helped to establish many new words in the language. What More and Elyot were doing was being done by numerous others, and it is necessary to recognize the importance of individuals as "makers of English" in the sixteenth and early seventeenth century.

しかし,最後の "the importance of individuals as "makers of English" in the sixteenth and early seventeenth century" が意味しているのはある特定の時代に属する複数の個人の力のことであり,私の述べた「そのような個人を輩出させた時代の潮流に帰せられる」という見解とも矛盾しないようにも読める.

この問題は,時代が個人を作るのか,個人が時代を作るのかという問題なのだろうか.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-08 Fri

■ #1411. 初期近代英語に入った "oversea language" [emode][renaissance][inkhorn_term][lexicology][loan_word][french][italian][spanish][portuguese]

「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) の記事で,この時代の英語が抱えていた3つ目の問題として "the enrichment of the vocabulary so that it would be adequate to meet the demands that would be made upon it in its wiser use" を挙げた.この3日間の記事 ([2013-03-05-1], [2013-03-06-1], [2013-03-07-1]) で,古典語からの大量の語彙借用という潮流によって反動的に引き起こされたインク壺語論争や純粋主義者による古語への回帰の運動について見てきた.異なる陣営から "inkhorn terms" や "Chaucerisms" への批判がなされたわけだが,もう1つ,あまり目立たないのだが,槍玉に挙げられた語彙がある."oversea language" と呼ばれる,ラテン語やギリシア語以外の言語からの借用語である.大量の古典語借用へと浴びせられた批判のかたわらで,いわばとばっちりを受ける形で,他言語からの借用語も非難の対象となった.

「#151. 現代英語の5特徴」 ([2009-09-25-1]) や「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」で触れたように,現代英語は約350の言語から語彙を借用している.初期近代英語の段階でも英語はすでに50を超える言語から語彙を借用しており (Baugh and Cable, pp. 227--28) ,「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]) で見たように,ラテン語とギリシア語を除けば,フランス語,イタリア語,スペイン語が優勢だった.

以下,Baugh and Cable (228--29) よりロマンス諸語からの借用語を示そう.まずは,フランス語から入った借用語のサンプルから.

alloy, ambuscade, baluster, bigot, bizarre, bombast, chocolate, comrade, detail, duel, entrance, equip, equipage, essay, explore, genteel, mustache, naturalize, probability, progress, retrenchment, shock, surpass, talisman, ticket, tomato, vogue, volunteer

次に,イタリア語からは建築関係の語彙が多い.赤字のものはフランス語化して入ってきたイタリア語起源の語である.

algebra, argosy, balcony, battalion, bankrupt, bastion, brigade, brusque, cameo, capricio (caprice), carat, cavalcade, charlatan, cupola, design, frigate, gala, gazette, granite, grotesque, grotto, infantry, parakeet, piazza, portico, rebuff, stanza, stucco, trill, violin, volcano

スペイン語(およびポルトガル語)からは,海事やアメリカ植民地での活動を映し出す語彙が多い.赤字はフランス語化して入ったもの.

alligator, anchovy, apricot, armada, armadillo, banana, barricade, bastiment, bastinado, bilbo, bravado, brocade, cannibal, canoe, cavalier, cedilla, cocoa, corral, desperado, embargo, escalade, grenade, hammock, hurricane, maize, mosquito, mulatto, negro, palisade, peccadillo, potato, renegado, rusk, sarsaparilla, sombrero, tobacco, yam

上に赤字で示したように,フランス語経由あるいはフランス語化した形態で入ってきた語が少なからず確認される.これは,イタリア語やスペイン語から,同じような語彙が英語へもフランス語へも流入したからである.その結果として,異なるロマンス諸語の語形が融合したかのようにみえる例が散見される.例えば,英語 galleon は F. galion, Sp. galeon, Ital. galeone のどの語形とも一致しないし,gallery もソースは Fr. galerie, Sp., Port., Ital. galeria のいずれとも決めかねる.同様に,pistol は F. pistole, Sp., Ital. pistola のいずれなのか,cochineal は F. cochenille, Sp. cochinilla, Ital. cocciniglia のいずれなのか,等々.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-06 Wed

■ #1409. 生き残ったインク壺語,消えたインク壺語 [inkhorn_term][loan_word][lexicology][emode][renaissance][latin][greek]

昨日の記事「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) ほか inkhorn_term の各記事で,初期近代英語期に大量に流入した古典語由来の小難しい借用語の話題を扱ってきた.「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) で挙げたように,当時は「インク壺語」と揶揄されながらも,現代にまで生き残った有用な語も多い.一方で,現代にまで伝わらなかった語も少なくない.今回は,Baugh and Cable (223--24, 226) から,生き残った語彙とほぼ死に絶えた語彙の例をさらに追加したい.

まずは生き残った語彙のサンプルを,名詞,形容詞,動詞の順に挙げる.大半はラテン語由来だが,赤字で示したようにギリシア語由来のもの(ラテン語を経由したものを含む)も多い.

acme, allurement, allusion, anachronism, antipathy, antithesis, atmosphere, autograph, capsule, catastrophe, chaos, chronology, climax, crisis, criterion, democracy, denunciation, dexterity, disability, disrespect, dogma, emanation, emphasis, encyclopedia, enthusiasm, epitome, excrescence, excursion, expectation, halo, idiosyncrasy, inclemency, jurisprudence, lexicon, misanthrope, parasite, parenthesis, pathetic, pneumonia, scheme, skeleton, system, tactics, thermometer

abject, agile, anonymous, appropriate, caustic, conspicuous, critic, dexterous, ephemeral, expensive, external, habitual, hereditary, heterodox, impersonal, insane, jocular, malignant, polemic, tonic

adapt, alienate, assassinate, benefit, consolidate, disregard, emancipate, eradicate, erupt, excavate, exert, exhilarate, exist, extinguish, harass, meditate, ostrasize, tantalize

次に,死語あるいは事実上の廃用となったもののサンプルを,名詞,形容詞,動詞の順に,語義とともに挙げる.

adminiculation (aid), appendance (appendage), assation (roasting), discongruity (incongruity), mansuetude (mildness)

aspectable (visible), eximious (excellent, distinguished), exolete (faded), illecebrous (delicate, alluring), temulent (drunk)

approbate (to approve), assate (to roast), attemptate (to attempt), cautionate (to caution), cohibit (to restrain), consolate (to console), consternate (to dismay), demit (to send away), denunciate (to denounce), deruncinate (to weed), disaccustom (to render unaccustomed), disacquaint (to make acquainted), disadorn (to deprive of adornment), disquantity (to diminish), emacerate (to emaciate), exorbitate (to stray from the ordinary course), expede (to accomplish, expedite), exsiccate (to desiccate), suppeditate (to furnish, supply)

湯水の如き借用は実験的な借用ともいうことができる.実験的な性格は,現在も用いられている effective, effectual に加えて,effectful, effectuating, effectuous などがかつて使われていた事実からも知れるだろう.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-05 Tue

■ #1408. インク壺語論争 [popular_passage][inkhorn_term][loan_word][lexicology][emode][renaissance][latin][greek][purism]

16世紀のインク壺語 (inkhorn term) を巡る問題の一端については,昨日の記事「#1407. 初期近代英語期の3つの問題」 ([2013-03-04-1]) 以前にも,「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) ,「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]) ほか inkhorn_term の各記事で触れてきた.インク壺語批判の先鋒としては,[2010-11-24-1]で引用した The Arte of Rhetorique (1553) の著者 Thomas Wilson (1528?--81) が挙げられるが,もう1人挙げるとするならば Sir John Cheke (1514--57) がふさわしい.Cheke は自らがギリシア語学者でありながら,古典語からのむやみやたらな借用を強く非難した.同じくギリシア語学者である Roger Ascham (1515?--68) も似たような態度を示していた点が興味深い.Cheke は Sir Thomas Hoby に宛てた手紙 (1561) のなかで,純粋主義の主張を行なった(Baugh and Cable, pp. 217--18 より引用).

I am of this opinion that our own tung shold be written cleane and pure, unmixt and unmangeled with borowing of other tunges, wherin if we take not heed by tijm, ever borowing and never payeng, she shall be fain to keep her house as bankrupt. For then doth our tung naturallie and praisablie utter her meaning, when she bouroweth no counterfeitness of other tunges to attire her self withall, but useth plainlie her own, with such shift, as nature, craft, experiens and folowing of other excellent doth lead her unto, and if she want at ani tijm (as being unperfight she must) yet let her borow with suche bashfulnes, that it mai appeer, that if either the mould of our own tung could serve us to fascion a woord of our own, or if the old denisoned wordes could content and ease this neede, we wold not boldly venture of unknowen wordes.

Erasmus の Praise of Folly を1549年に英訳した Sir Thomas Chaloner も,インク壺語の衒学たることを揶揄した(Baugh and Cable, p. 218 より引用).

Such men therfore, that in deede are archdoltes, and woulde be taken yet for sages and philosophers, maie I not aptelie calle theim foolelosophers? For as in this behalfe I have thought good to borowe a littell of the Rethoriciens of these daies, who plainely thynke theim selfes demygods, if lyke horsleches thei can shew two tongues, I meane to mingle their writings with words sought out of strange langages, as if it were alonely thyng for theim to poudre theyr bokes with ynkehorne termes, although perchaunce as unaptly applied as a gold rynge in a sowes nose. That and if they want suche farre fetched vocables, than serche they out of some rotten Pamphlet foure or fyve disused woords of antiquitee, therewith to darken the sence unto the reader, to the ende that who so understandeth theim maie repute hym selfe for more cunnyng and litterate: and who so dooeth not, shall so muche the rather yet esteeme it to be some high mattier, because it passeth his learnyng.

"foolelosophers" とは厳しい.

このようにインク壺語批判はあったが,時代の趨勢が変わることはなかった.インク壺語を(擁護したとは言わずとも)穏健に容認した Sir Thomas Elyot (c1490--1546) や Richard Mulcaster (1530?--1611) などの主たる人文主義者たちの示した態度こそが,時代の潮流にマッチしていたのである.

なお,OED によると,ink-horn term という表現の初出は1543年.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-03-04 Mon

■ #1407. 初期近代英語期の3つの問題 [emode][renaissance][popular_passage][orthoepy][orthography][spelling_reform][standardisation][mulcaster][loan_word][latin][inkhorn_term][lexicology][hart]

初期近代英語期,特に16世紀には英語を巡る大きな問題が3つあった.Baugh and Cable (203) の表現を借りれば,"(1) recognition in the fields where Latin had for centuries been supreme, (2) the establishment of a more uniform orthography, and (3) the enrichment of the vocabulary so that it would be adequate to meet the demands that would be made upon it in its wiser use" である.

(1) 16世紀は,vernacular である英語が,従来ラテン語の占めていた領分へと,その機能と価値を広げていった過程である.世紀半ばまでは,Sir Thomas Elyot (c1490--1546), Roger Ascham (1515?--68), Thomas Wilson (1525?--81) , George Puttenham (1530?--90) に代表される英語の書き手たちは,英語で書くことについてやや "apologetic" だったが,世紀後半になるとそのような詫びも目立たなくなってくる.英語への信頼は,特に Richard Mulcaster (1530?--1611) の "I love Rome, but London better, I favor Italie, but England more, I honor the Latin, but I worship the English." に要約されている.

(2) 綴字標準化の動きは,Sir John Cheke (1514--57), Sir Thomas Smith (1513--77; De Recta et Emendata Linguae Anglicae Scriptione Dialogus [1568]), John Hart (d. 1574; An Orthographie [1569]), William Bullokar (fl. 1586; Book at Large [1582], Bref Grammar for English [1586]) などによる急進的な表音主義的な諸提案を経由して,Richard Mulcaster (The First Part of the Elementarie [1582]), E. Coot (English Schoole-master [1596]), P. Gr. (Paulo Graves?; Grammatica Anglicana [1594]) などによる穏健な慣用路線へと向かい,これが主として次の世紀に印刷家の支持を受けて定着した.

(3) 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]),「#576. inkhorn term と英語辞書」 ([2010-11-24-1]),「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1]) などの記事で繰り返し述べてきたように,16世紀は主としてラテン語からおびただしい数の借用語が流入した.ルネサンス期の文人たちの多くが,Sir Thomas Elyot のいうように "augment our Englysshe tongue" を目指したのである.

vernacular としての初期近代英語の抱えた上記3つの問題の背景には,中世から近代への急激な社会変化があった.再び Baugh and Cable (200) を参照すれば,その要因は5つあった.

1. the printing press

2. the rapid spread of popular education

3. the increased communication and means of communication

4. the growth of specialized knowledge

5. the emergence of various forms of self-consciousness about language

まさに,文明開化の音がするようだ.[2012-03-29-1]の記事「#1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用」も参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2013-02-25 Mon

■ #1400. relational adjective から qualitative adjective への意味変化の原動力 [push_chain][semantic_change][bleaching][lexicology][adjective][french][loan_word][lexical_stratification]

「#968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞」 ([2011-12-21-1]) で,日本歴史言語学会第一回大会における輿石氏の研究発表に関連して記事を書いた.先日,同発表に基づいて輿石氏が『歴史言語学』第1号に寄稿した論文の抜き刷りをいただいた.(論文では,本ブログの[2011-12-21-1]の記事を参照いただきました.輿石さん,ありがとうございます.)

輿石氏はこの論文の中で,(1) 英語の語形成は歴史的に Native Agglutination (NA) と Latinate Fusion (LF) とへ二分される,(2) NA 対 LF の語形成上の対立は,RA (関係的・記述的な形容詞)対 QA (質的・評価的な形容詞)の意味上の対立と概ね一致する,(3) 通時的に RA が QA へと推移する傾向が見られる,の3点を主張している.この問題,とりわけ (3) の通時的な問題に関しては,輿石氏の先の研究発表に触発されて,本ブログでも Farsi の論文を参照しながら 「#1099. 記述の形容詞と評価の形容詞」 ([2012-04-30-1]),「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」 ([2012-05-01-1]),「#1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目」 ([2012-08-02-1]) で少しく議論した.

RA から QA への推移という問題について,輿石氏はこれを "a compensatory strategy for semantic strategy for semantic bleaching of QAs" (23) と位置づけ,"a general linguistic change from the marked to the unmarked" (23) ととらえている.結論部に近い次の1段落を引用する.

In my opinion, what underlies the diachronic shift and the synchronic mechanism is a familiar transition from the marked RA to the unmarked QA. The central member of the adjective is what I call the 'evaluative', which can be fundamentally expressed as a certain point in the 'good/bad' scale. Since adjectives on this scale typically undergo 'semantic bleaching' and their meanings easily get watered down, language has to find some way to compensate for the bleaching and ensure the diversity of evaluatives. In my view, the categorial shifts from RAs to QAs are best to be considered one of the compensatory strategies for this semantic bleaching. (34--35)

RA が評価を帯びて QA へと推移してゆく過程は,「#1100. Farsi の形容詞区分の通時的な意味合い」 ([2012-05-01-1]) で述べたように,自然な言語変化として受け入れられる.だが,その背景に,既存の QA の "semantic bleaching" があり,その間隙につけ込む形で本来の RA から派生した QA が割り込むと想定することに関して,私は異なった考えをもっている.意味的漂白につけ込んでの QA 化ということは,意味上の drag chain が生じているということにほかならないが,例えば「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」 ([2011-02-16-1]) で挙げたフランス借用語形容詞は,英語本来語形容詞の意味的漂白につけ込んだと考えることができるのだろうか.あるいは,「#1193. フランス語に脅かされた英語の言語項目」 ([2012-08-02-1]) で紹介した -ness と -ity の競合も,前者の漂白の隙を突いた drag chain として説明できるのかどうか.また,上の引用の直後で,日本語のイ形容詞とナ形容詞(形容動詞)の間の類似現象に触れられているが,日本語史では,漢語に基づくナ形容詞が大量に生産されたのは,和語のイ形容詞の不足を補完するためだったとされ(佐藤,p. 121--22),和語のイ形容詞が意味的に漂白した後の間隙を埋めるためだったという議論は聞かない.さらに付け加えれば,現存する本来語の QA は,多くは基本語であり,意味的に漂白しているというよりは,むしろロマンス系の類義語と比べて強い感情をこめて用いられる傾向がある(関連して三層構造の各記事を参照).

意味的漂白につけ込む drag chain を想定するのではなく,ロマンス系の外来勢力が本来語要素を積極的に押しのけたという考え方,つまり push chain の過程を想定することはできないだろうか.もちろん,drag chain と push chain は必ずしも相反するものではなく,両方がともに作用するということもあり得るだろうが.いずれにせよ,結果として様々な評価的な形容詞が累積して,"the diversity of evaluatives" (35) が得られていることは確かだろう.

輿石さん,この問題について(だけではなく),ぜひ一緒に議論しましょう!

・ Koshiishi, Tetsuya. "Two Types of Adjectives and the History of English Word Formation." 『歴史言語学』第1号,2012年,23--38頁.

・ Farsi, A. A. "Classification of Adjectives." Language Learning 18 (1968): 45--60.

・ 佐藤 武義 編著 『概説 日本語の歴史』 朝倉書店,1995年.

2013-02-11 Mon

■ #1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴 [spelling][grammatology][orthography][etymological_respelling][standardisation][loan_word][latin][greek]

「#1332. 中英語と近代英語の綴字体系の本質的な差」 ([2012-12-19-1]) で略述したように,近代英語の綴字体系の大きな特徴は,より logographic だということだ.語や形態素を一定の綴字で表わすことを目指しており,その内部における表音性は多かれ少なかれ犠牲にしている.これは特徴というよりは緩やかな傾向と呼ぶべきものかもしれないが,的確な記述である.Brengelman (346) は,この特徴なり傾向なりを,さらに的確に表現している.

The specific characteristics of the theory of English spelling which finally emerged were the following: Each morpheme ought to have a consistent, preferably etymological spelling. Each morpheme ought to be spelled phonemically according to its most fully stressed and fully articulated pronunciation (thus n in autumn and damn, d in advance and adventure), and the etymology ought to be indicated in conventional ways (by ch, ps, ph, etc. in Greek words; by writing complexion---not complection---because the word comes from Latin complexus).

要するに,形態素レベルでは主として語源形を参照して一貫した表記を目指し,音素レベルでは (1) 明瞭な発音に対応させるという方針と,(2) 語源を明らかにするための慣習に従うという方針,に沿った表記を目指す,ということである.近現代の綴字体系の特徴をよくとらえた要約ではないだろうか.

興味深いことに,上の方針が最もよく反映されているのは,長くて堅苦しい借用語である.逆にいえば,初期近代英語期にラテン語やギリシア語からの借用語が増加したという背景があったからこそ,上の特徴が発生してきたということかもしれない.この点に関連して,Brengelman の2つの記述を読んでみよう.

Of all the improvements on English spelling made by the seventeenth-century orthographers, none was more important than their decision to spell the English words of Latin origin in a consistent way. Schoolmasters explained the process as showing the historical derivation of the words, but it did more than this: it showed their morphology. It is this development which makes possible a curious fact about English spelling: the longer and more bookish a word is, the easier it is to spell. No rules would lead a foreigner to spellings such as build or one, but he should easily spell verification or multiplicity. (350)

[E]nglish spelling began to be increasingly ideographic as early as the fourteenth century, and by the sixteenth, when the majority of readers and writers knew Latin, understanding was actually enhanced by Latinate spellings . . . . (351)

歴史的にラテン語は英語に多種多様な影響を与えてきたが,また1つ,初期近代英語期の綴字標準化の過程においても大きな影響を与えてきたということがわかるだろう.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2013-02-08 Fri

■ #1383. ラテン単語を英語化する形態規則 [morphology][latin][loan_word][neo-latin][romancisation][-ate]

[2013-01-05-1]の記事「#1349. procrastination の生成過程」で,ラテン単語が英語に取り込まれる際に適用される形態音韻規則について,Bloomfield に拠って議論した.この規則は,近代英語期までに至るラテン語との長い接触を通じて通時的に育まれ,共時的に定着したものである.規則というよりは半ば自然に発達してきた慣習と言い換えてもよいかもしれないが,これをあたかも意識的に制定した規則であるかのように解説した記述がある.Thomas Blount の Glossographia (1656) である(Glossographia を含む記事を参照).Brengelman (353) に,その Blount の記述がまとまっているので,それを再現する.

| LATIN | ENGLISH | EXAMPLES |

|---|---|---|

| -io | -ion | inquisition, ablution, abortion |

| -or | -or | agressor |

| -tura | -ture | abbreviature |

| -ista | -ist | agonist |

| -isma, -ismus | -ist | agonism, aphorism |

| Verb + o | -ate | abdicate, adumbrate |

| Verb + o (generally with long vowel) | -# | abduce, adjure, allude |

| Adj + is, us | -# | abject, abortive, angular, annual |

| -abilis | -able | arable |

| -ibilis | -ible | plausible |

| -us, -osus | -ous | abstemious, pernicious |

| Noun + a, um, us | -# | abysse, accent, alphabet |

| (rum, ra, rus) | -er | amber, alabaster |

| -ul- | -le | angle |

| -i + us, um, a, as | -y | arbitrary, anatomy, adultery, acclivity |

| -entia | -ency | adolescency |

| -ans | -ant | adjutant |

| -ens | -ent | adjacent |

上の規則は,Brengelman (353) によれば,3点に要約できるという.

(1) retain and Anglicize derivational endings; (2) delete purely inflectional endings; (3) leave prefixes and bases unchanged.

この規則に沿わない例があることは18世紀にも指摘されているが (ex. explain, proceed, labour) ,そのような語は,すでに辞書において固定化してしまっていたのだろう.

なお,Blount の規則は,原則的に現代英語の Neo-Latin 造語にも適用されている.Neo-Latin 造語については,「#392. antidisestablishmentarianism にみる英語のロマンス語化」 ([2010-05-24-1]) を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.

2013-01-22 Tue

■ #1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 [lexicology][loan_word][french][latin][renaissance][history][register][sociolinguistics][lexical_stratification]

「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]) で英語(の歴史)の民主的な側面を垣間見たが,バランスのとれた視点を保つために,今回は,やはり歴史的な観点から,英語の非民主的な側面を紹介しよう.

英語は,近代英語初期(英国ルネサンス期)に夥しいラテン借用語の流入を経験した (##114,1067,1226).これによって,英語語彙における三層構造が完成されたが,これについては「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) や「#1296. 三層構造の例を追加」 ([2012-11-13-1]) で見たとおりである.語彙に階層が設けられたということは,その使用者や使用域 (register) にも対応する階層がありうることを示唆する.もちろん,語彙の階層とその使用に関わる社会的階層のあいだに必然的な関係があるというわけではないが,歴史的に育まれてきたものとして,そのような相関が存在することは否定できない.上層の語彙は「レベル」の高い話者や使用域と結びつけられ,下層の語彙は「レベル」の低い話者や使用域と結びつけられる傾向ははっきりしている.

この状況について,渡部 (244) は,「英語の中の非民主的性格」と題する節で次のように述べている.

人文主義による語彙豊饒化の努力が産んだもう一つの結果は,英語が非民主的な性格を持つようになった,ということであろう.OE時代には王様の言葉も農民の言葉もたいして変りなかったと思われる.上流階級だからと言って特に難かしい単語を使うということは少なかったからである.その状態は Norman Conquest によって,上層はフランス語,下層は英語という社会的二重言語 (social bilingualism) に変ったが,英語が復権すると,英語それ自体の中に,一種の社会的二言語状況を持ち込んだ形になった.その傾向を助長したのは人文主義であって,その点,Purism をその批判勢力と見ることが可能である.事実,聖書をほとんど唯一の読書の対象とする層は,その後近代に至るまでイギリスの民衆的な諸運動とも結びついている.

英語(の歴史)は,ある側面では非民主的だが,別の側面では民主的である.だが,このことは多かれ少なかれどの言語にも言えることだろう.また,言語について言われる「民主性」というのは,「#1318. 言語において保守的とは何か?」 ([2012-12-05-1]) や「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) で取り上げた「保守性」と同じように,解釈に注意が必要である.「民主性」も「保守性」も価値観を含んだ表現であり,それ自体の善し悪しのとらえ方は個人によって異なるだろうからだ.それでも,社会言語学的な観点からは,言語の民主性というのはおもしろいテーマだろう.

なお,英語における民主的な潮流といえば,「#625. 現代英語の文法変化に見られる傾向」 ([2011-01-12-1]) や「#1059. 権力重視から仲間意識重視へ推移してきた T/V distinction」 ([2012-03-21-1]) の話題が思い出される.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

2013-01-05 Sat

■ #1349. procrastination の生成過程 [morphology][french][latin][derivation][word_formation][diachrony][combining_form][loan_word][romancisation][neo-latin]

procrastination /prə(ʊ)ˌkræstɪˈneɪʃən/ というラテン語に由来する形態素からなる派生語がある.「遅延」を意味する語で,英語での初例は1548年となっている.語源としては,古典ラテン語の名詞 prōcrāstinātiō から借用したものである,と述べて済まそうと思えば済ませられるが,英単語 procrastination の形態と発音を本格的に説明しようとすれば,英語がいかにラテン語やフランス語の形態規則や音韻規則を取り込んできたかという歴史を述べざるを得ない.この歴史は,中英語期以降,数世紀をかけて通時的に育まれてきた言語的慣習が,共時的な形態規則や音韻規則として固定化してきた歴史である.

Bloomfield によれば,英語話者はラテン単語を借用する際に,"a fairly well-fixed set of habits" (493) を心得ているという.

[T]hese habits are composed of (1) the adaptations and phonetic renderings that were conventional in the French use of book-Latin words round the year 1200, (2) adaptations that have become conventional in the English usage of Latin-French forms, and (3) phonetic renderings due to English sound-changes that have occurred since the Norman time.

これを procrastination に当てはめてみよう.フランス語では,ラテン語の名詞は主格ではなく対格や奪格の形態,正確にはそこから語尾を落とした形態で取り入れられるのが通例である.したがって,ラテン語 prōcrāstinātiō は,主格形のままフランス語へ入るのではなく,prōcrāstinātiōnem などの斜格形から -em が取り除かれた状態で,procrastination としてフランス語へ入る.もし13世紀辺りにフランス語に入っていたならば,フランス語では *[prokrastinaˈsjoːn] などとなっていたことだろう.この推定される音形は (1) の習慣に基づく.

次に,英語話者は,(2) の習慣に従って,フランス語を経由して英語に入ってくる単語の発音を英語化する.上記の推定形における第2音節の母音 *[a], 第4音節の母音 *[a], その直後の *[sjon] を,それぞれ英語風に [æ], [eɪ], [ʃən] へと置き換えるのである.この習慣は,英語が大量のフランス借用語を取り入れながら築き上げてきた,一種の英仏対応規則である.

最後に,(3) の習慣,すなわち英語における強勢移動にかかわる規則の変化に従って,第1強勢が最終音節からその一つ前へ移動した.

Bloomfield 本人も p. 450 で認めているように,(2) と (3) の境目は必ずしも明確ではない.しかし,上記の要点は,英語,フランス語,ラテン語の3者の間で通時的に育まれてきた対応規則と通時的に生じてきた言語変化とが,一種の英語における共時的な形態規則(あるいは形態習慣)として確立してきたという歴史的過程である.英語が16世紀半ばに,ラテン語 prōcrāstinātiō を借用したとき,あるいは参照して自言語に取り込んだとき,半ば無意識に (1), (2), (3) の習慣が適用され,英語の音形をもつ procrastination が生成されたのである.ここには,単なる借用以上の過程が作用している.

長い時間のあいだに繰り返し通電してきた神経回路が,いつのまにか太い高速回路となって,直感的に通電するようになったとでも言おうか.借用語彙の取り込み方という問題は,言語における diachrony と synchrony との接点を論じる上でも示唆を与えてくれそうだ.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

2012-11-13 Tue

■ #1296. 三層構造の例を追加 [lexicology][loan_word][french][latin][greek][lexical_stratification]

英語語彙の三層構造について,「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]) を始めとする各記事で触れてきた.今回は,様々な典拠から Schmitt and Marsden (89) が集めた,英語(下層あるいは "general"),フランス語(中層あるいは "formal"),ラテン・ギリシア語(上層あるいは "intellectual")の三層構造をなす例を追加して,表の形で示す.

| Old English (general) | French (formal) | Latin or Greek (intellectual) |

|---|---|---|

| ask | question | interrogate |

| book | volume | text |

| fair | beautiful | attractive |

| fast | firm | secure |

| fear | terror | trepidation |

| fire | flame | conflagration |

| foe | enemy | adversary |

| gift | present | donation |

| goodness | virtue | probity |

| hearty | cordial | cardiac |

| help | aid | assistance |

| holy | sacred | consecrated |

| kingly | royal | regal |

| lively | vivacious | animated |

| rise | mount | ascend |

| time | age | epoch |

| word | term | lexeme |

表を眺めてみると,確かに各行に並んだ3種類の語はそれぞれ使用域 (register) が異なっているように思われる.意味の広がり,共起語の選択,使用頻度においても差があるだろう.

さて,このような三層構造を英語語彙の際立った特徴として取り上げることは一般論としては有効だろう.しかし,細かくいえば問題がないわけではない.まず,三層をなす3語1組をほかに集めようとしても難しい.英語語彙の特徴であるからには,例を次々と思いついてもおかしくなさそうだが,意外と難しい.上記の例は,三層構造を例証する選ばれし語群なのだ.

次に,類義語 (synonym) の範囲の曖昧さがある.各行の3種類の語は意味を共有する類義語だが,類義性をどこまで認めるかの判断は解釈者しだいである.例えば,hearty と cordial は「真心の」でつながるとしても,cardiac は別物ではないか.book -- volume -- text もどうか,等々.類義語辞典によっても収録する類義語の種類や数は異なっており,類義性の判断に絶対的な基準を設けることはできない.すると,上記の例は選んで探してきた例である,ということにならないか.

最後に,ゼミ生が類義語辞典から探し当てた例だが,stealthy -- secret -- confidential という三層構造では,本来語の stealthy は予想される general の層に属するとはいえないだろうし,むしろフランス語の secret のほうがずっと general である.三層構造という一般論に対してこのような個々の例外はほかにも多くあるだろうが,あくまで一般的な特徴づけであることを思い出させてくれる点で,このような例外の指摘は価値がある.

(後記 2014/08/20(Wed): Hughes (15) を参照して,以下の3例を追加する.)

| Old English (general) | French (formal) | Latin or Greek (intellectual) |

|---|---|---|

| folk | people | population |

| go | depart | exit |

| guts | entrails | intestines |

| word-hoard | vocabulary | lexicon |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.

2012-11-12 Mon

■ #1295. フランス語とラテン語の2重語 [doublet][french][latin][etymology][loan_word][syllable]

「#944. ration と reason」 ([2011-11-27-1]) で,フランス語とラテン語から借用された2重語 (doublet) の例をいくつか見た.reason -- ration, treason -- tradition, poison -- potion, lesson -- lection といったペアである.Schmitt and Marsden (87) に他の例が挙がっていたので,下に示したい.左列は中英語期に先に入っていたものでフランス語,右列は初期近代英語期に改めて借用されたラテン語である.

| French (in ME) | Latin (in EModE) |

|---|---|

| armor | armature |

| chamber | camera |

| choir | chorus |

| frail | fragile |

| gender | genus |

| jealous | zealous |

| prove | probe |

| strait | strict |

| strange | extraneous |

| treasure | thesaurus |

フランス語形をラテン語形と比べてみると,いかに子音が消失あるいは変化したり,音節が失われているかがわかる.概してラテン語形は音節数が多い.英語はこれらの異なる語形を豊富に取り入れることによって,語彙そのものを増やしてきたことはもちろん,語彙の音節数別の分布をも変化させてきたのだろう.英語語彙と音節数については,syllable statistics の各記事を参照.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-08 Thu

■ #1291. フランス借用語の借用時期の差 [french][loan_word][gsr][rsr][stress][doublet]

フランス借用語については,french loan_word の多くの記事で取り上げてきた.標題に関連する話題としては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) ,「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) ,Norman French と Central French のそれぞれから借用された2重語 (norman_french doublet) などについて述べた.今回は,標題と関係するがこれまでに触れる機会のなかった例や話題を,Schmitt and Marsden (135--36) より,3点ほど取り上げる.

まずは,Norman French と Central French からの2重語を1対追加.スコットランド英語で聞かれる leal /liːl/ "faithful, loyal, true" は13世紀に Anglo-Norman French より入った.一方,Central French より,同根語 loyal が16世紀に入った.

同じフランス語でも時代を違えて Old French と French からの2重語としては,feast (C13) と fete (C18) ,hostel (C13) と hotel (C17) がある.それぞれの後者の語には,/st/ という音韻環境において /s/ が脱落するというフランス語での音韻変化が反映されている.

hostel と hotel に関連してもう1つ興味深い点は,早くに借用された前者では,強勢位置が第1音節へと英語化しているが,遅くに借用された後者では,強勢はいまだに原語通りに第2音節に置かれていることだ.これは,適用されている強勢規則が Germanic Stress Rule (GSR) か Romans Stress Rule (RSR) かの違いであると説明できる.GSR と RSR については,「#200. アクセントの位置の戦い --- ゲルマン系かロマンス系か」 ([2009-11-13-1]) や「#718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか」 ([2011-04-15-1]) で論じたように,理論的に難しい問題が含まれているが,フランス借用語について大雑把にいえば,中世以前に入った語は GSR に従い,近代以降に入った語は RSR に従う傾向が強い([2010-12-12-1]の記事「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」を参照).以下に例を示す.

| Earlier borrowings (--C14) | Later borrowings (C15--) |

|---|---|

| mústard | duét |

| léttuce | panáche |

| cárriage | brunétte |

| cólor | elíte |

| cóurage | ensémble |

| lánguage | prestíge |

| sávage | rappórt |

| víllage | velóur |

| fígure | vignétte |

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-02 Fri

■ #1285. FLASHで英語史略年表 [timeline][history][flash][web_service][world_languages][loan_word][link]

マンチェスター大学の発信する,子供向け教育コンテンツを用意しているこちらのサイトのなかに,Timeline of English Language なるFLASHコンテンツを発見した.粗い英語史年表で,あくまで導入的な目的での使用を念頭に置いたものだが,話の種には使えるかもしれないので紹介しておく.

言語に関する他のコンテンツへのリンクは,こちらにある.次のものなどは,結構おもしろい.

・ World Language Map

・ Borrowing Game

簡易年表ということでいえば,A brief chronology of English なるものを見つけた.本ブログ内では,timeline を参照.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow