2011-09-22 Thu

■ #878. Algeo と Bauer の新語ソース調査の比較 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

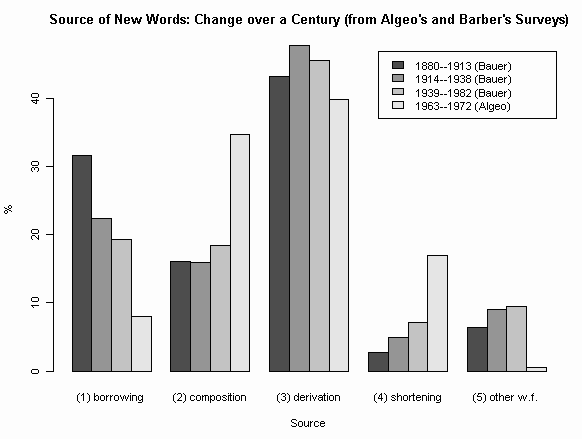

今日も,現代英語の新語ソースに関する最近の一連の話題 (##873,874,875,876,877,878) の続き.[2011-09-19-1]の記事「#875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ」で Bauer の調査結果をグラフ化したが,それに Algeo の調査結果を追加したものを作成した(原データと表はHTMLソースを参照).各項目で4本目の棒が,Algeo による Barnhart の新語辞書に基づく1963--1974年の数値を反映している.棒グラフとしては隣り合っているが,Algeo の調査対象年代は Bauer の第3期に包含されることに注意されたい.

昨日の記事[2011-09-21-1]でも述べた通り,Bauer と Algeo の調査では前提がいくつか異なっている.特に Bauer では品詞転換が考慮に入れられていないので,比較条件を揃えるために,Algeo のデータから "Shifts" として区分されている数値を除いてあることにも注意されたい( "Shifts" は調査語彙全体の14.2%を占める小さくはない数値である.こちらの詳細区分を参照).また,Algeo の "Blends" は,今回のグラフ作成では "shortening" の一種として扱った.

Algeo の数値は Bauer の第3期の数値と開きこそあるが,新語ソースの傾向としてはおもしろいほどに一致している.Bauer の示唆する通時的な傾向が,Algeo によって著しく強調されて示されていると言ったらよいだろうか.比較基準の差異という問題は常について回るだろうが,互いに支持する結果となったのが興味深い.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-21 Wed

■ #877. Algeo の現代英語の新語ソース調査 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

[2011-09-17-1], [2011-09-18-1], [2011-09-19-1]の記事で,Bauer (35, 38) による1880--1982年の約1世紀のあいだの新語ソースの変遷について触れてきた.現代英語の新語ソースの内訳が通時的にいかに変化してきたかに関する研究は他にあまり見たことがないが,共時的な内訳の調査であれば昨日の記事「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1]) で触れた Algeo がある.

Algeo の調査は1963年以降の新語を収録した Barnhart の辞書から無作為抽出した1000語に基づくもので,時期区分で言えば Bauer の第3期(1939--82年)のおよそ後半に相当する時期の新語に関する調査ということになる.新語ソースの分類が Bauer に比べてずっと細かいのが特徴で,分類ラベルを眺めるだけでも形態論や語彙論の概要がつかめてしまいそうな細かさだ.また,Bauer は 品詞転換 (conversion) を調査対象に含めていないが,Algeo は "Shifts" の1部として含めている.ただし,この "Shifts" には意味変化の例も含まれており,新語の定義の問題(新語形のことなのか,あるいは新語義も含むのか)を考えさせられる.

Algeo の論文の Appendix (273--76) に掲載されている,詳細な新語ソース区分とその内訳の数値をこちらのページに転載したので,参照されたい.

上記のように Bauer と Algeo では調査対象とした辞書,時代,新語ソース区分,前提としている新語の定義が一致していないので直接比較はできないものの,両者の与える数値はいずれにせよ概数であるから,合わせて現代英語の新語ソースに関する傾向を示唆するものとして大いに参考になるだろう.

現代英語の新語については,[2011-01-16-1]の記事「#629. 英語の新語サイト Word Spy」を参照.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Barnhart, Clarence L., Sol Steinmetz, and Robert K. Barnhart, eds. The Barnhart Dictionary of New English since 1963. Bronxville, N.Y.: Barnhart, 1973.

2011-09-19 Mon

■ #875. Bauer による現代英語の新語のソースのまとめ [loan_word][word_formation][lexicology][pde][pde_language_change][statistics][lexicology]

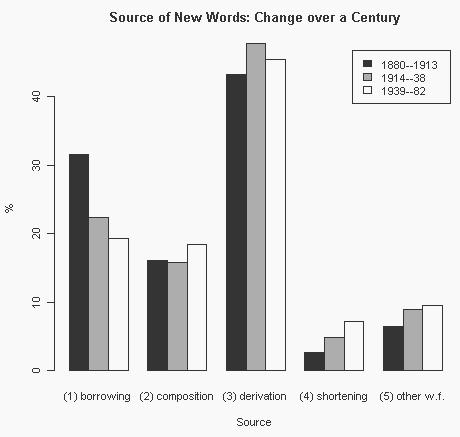

過去2日の記事[2011-09-17-1], [2011-09-18-1]で,Bauer の調査結果に基づいて新語のソースを概観した.類似した調査はそれほど多くないようなので,Bauer のデータ (35, 38) は貴重だと思い,もう少し分析してみた.(データは整理してHTMLソースに載せておいた.)

新語のソースを大きく2分すると,借用 (borrowing) と語形成 (word formation) のカテゴリーが得られる.借用は借用元言語によって数種類に下位区分され,語形成も主として形態論の観点から数種類に下位区分される.あまり細かく区分しても大きな傾向が見にくくなるので,借用は借用元言語を区別せず,語形成は4種類に大別し,(1) borrowing, (2) composition, (3) derivation, (4) shortening, (5) other word formations の5区分で集計しなおした.以下のグラフでは,ソースごとの3期にわたる割合の変化がつかみやすいように百分率で表示してある.例えば,第1期1880--1913年を示す黒棒の数値を足し合わせると100%となる,という読み方である.

全体として,対象となった約100年間の通時的変化は p < 0.0001 のレベルで有意差が出た.そのなかでも借用の激減が最も顕著な変化である(同じく p < 0.0001 のレベルで有意).一方,各時期で合わせて6割ほどを示す composition と derivation の主要2カテゴリーは,時期によってそれほど変化していない( p < 0.05 レベルで有意差なし).また,全体での割合からすると目立たない shortening や他の語形成が順調に増加していることも見逃してはならない(shortening については,p < 0.001 のレベルで有意).カテゴリーの区別の仕方によって傾向の見え方も変化するので,同じデータを様々な角度から眺めることが必要だろう.

この3日間の記事のグラフをまとめてみられるように,3記事を「##873,874,875」で連結したので比較までに.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-18 Sun

■ #874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布 [loan_word][lexicology][pde][pde_language_change][statistics]

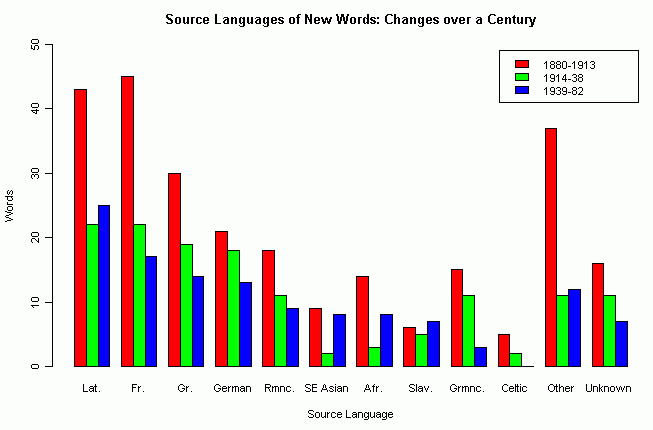

昨日の記事「現代英語の新語における複合と派生のバランス」 ([2011-09-17-1]) で取り上げた Bauer の調査は,現代英語の新語を構成する要素の起源,つまりソース言語をも考慮に入れている (32--33, 34--36) .(データはHTMLソースを参照.)

新語における借用比率は,1880--1913, 1914--38, 1939--82年の3期にわたり 31.4% -> 22.3% -> 19.2% と大きく目減りしている.現代英語においては,中英語や初期近代英語に比べ,全体的に借用に依存する程度が急減しているのがわかる.借用元言語ごとに状況を見てみよう.以下のグラフは,Bauer (35) に掲載されている表に基づいて作成したものである.

統計的には Fr. (French) と Grmnc (Other Germanic) において p < 0.05 のレベルで減少の有意差が認められるものの,特定のソース言語が全体的な減少に関与しているというよりは,ソース言語にかかわらず全般的に減少傾向が続いているものと読める.

注意すべきは,1880--1913年の Other カテゴリーが際立っていることだ.ここには,オーストラリア,ポリネシア,アメリカの土着言語からの借用が多く含まれているという.なぜこの時期にこれらの言語からの借用が多かったかという問題は,別途調査して考察する必要があるだろう.

Bauer の第3期の終了年である1982年より,約30年が経過している.以後,英語の借用離れは続いているのだろうか.これも興味深い問いである.

・ Bauer, Laurie. Watching English Change: An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century. Harlow: Longman, 1994.

2011-09-09 Fri

■ #865. 借用語を受容しにくい語彙領域は何か [french][loan_word][lexicology]

バケ (66) は,中英語期のフランス語彙の大量借用について概説しながら,次のような印象的な指摘をしている.

フランス語によってひどく影響を受けた語彙場と並んで,フランス語によって,ほとんど,あるいは全然特質化されてこなかった場を究明しうることは感激であるといえよう.

中英語期にフランス語の語彙的影響がいかに大きかったかという議論は無数にあるが,その中にあって英語が影響を受けなかった語彙領域は何かと問う視点は新鮮である.中英語のフランス語に限らず,英語史を通じて諸言語より甚大な語彙的影響を受けながらも,英語語彙は本来語要素を25%程度は保ってきた([2011-08-20-1]の記事「現代英語の語彙の起源と割合」を参照).ラテン語であればキリスト教用語,フランス語であれば法律用語や貴族用語,イタリア語であれば音楽用語など,借用語が特定の語彙領域に顕著である事実については,英語史のどの概説書でも述べられている.しかし,逆に本来語が生きながらえた語彙領域は何かという観点からの記述は,基本語や機能語に言及する以外では稀である.

だが,基本語や機能語であっても借用語に置換される例はいくらでもある.father, mother, brother, sister, son, daughter, child は基本語かつ本来語だが,uncle, aunt, nephew, niece, cousin, grand-(father/mother) は基本語ではあるが借用語だ(あるいは2--3親等が基本的か否かの分かれ目か?).he -- his -- him は本来語だが,they, -- they -- them は借用語である.反対に,借用語が活躍すると予期される語彙領域に本来語が残っている例もある.例えば,ラテン語やギリシア語に占領されているキリスト教関連の語彙領域(「古英語期に借用されたラテン語」[2009-05-30-1])にあって,その中心を占めるはずの God はなぜ本来語のままなのか.heaven や hell も本来語である (Baugh and Cable 90--91) .ノルマン征服によりもたらされた大陸風の王侯貴族の慣習をとりまく語彙の場は court, noble, prince, royal などのフランス借用語で埋め尽くされたが,その中心を占めるはずの king と queen はなぜ本来語のままなのか.これらは,単純に基本語だから本来語を保ったという議論では済まされないのではないか,と疑わせる例である.どの語彙領域が借用を受けやすいかだけではなく,どの領域が借用を受けにくいのかを明らかにすることは,語彙史研究のみならず文化史研究の重要な課題だろう.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2011-08-23 Tue

■ #848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2) [french][latin][loan_word][etymology]

[2011-02-09-1]の記事「中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」の議論の続き.[2011-08-20-1]の記事「現代英語の語彙の起源と割合」でも触れた Philip Durkin 氏の最近の講演 "Some neglected aspects of Middle English lexical borrowing from (Anglo-)French" で,標記の問題も議論されていた.講演とそのハンドアウトをもとに,議論の一端を紹介したい.

・ ある語がフランス借用語かラテン借用語かは,フランス語史の知見に基づき,主に語形から判断されるが,大多数はいずれとも決めがたい.そのようなケースでは,いずれか一方からの借用であるという可能性は否定できないが,それを積極的に証明することもできない.つまり,両言語からの multiple input という可能性を常に念頭に置いておく必要がある.

・ 源がいずれの言語であるかにかかわらず,相当数のフランス・ラテン借用語は多義であり,一方の言語を借用元と仮定した場合に想定される語義よりも多くの語義を含んでいる.

・ Helsinki Corpus に基づく調査によると,フランス・ラテン借用語で現在頻度の高い語は,借用当初から高頻度だったわけではない.初期近代英語期に高頻度となってきたフランス・ラテン借用語は,主として13--14世紀に借用された語である.

・ 1380年より前には,大陸フランス語のみが起源であると証明される借用語は存在しない.そのような借用語が現われ始めるのは,14世紀後半から15世紀にかけてである.

フランス・ラテン語借用の従来のモデルでは,以下のような暗黙の前提があった.(1) 英語はいずれかの言語(いずれかが判明できないとしても)から語を借用したが,(2) 後に,同言語同語の発展形,他方の言語の同根語,あるいはその派生語や関連語から意味借用を行なうことによって語義を追加していくことがあった.

しかし,Durkin 氏は,自らの調査結果に基づき,フランス・ラテン語借用について新たなモデルを提案している.その内容は次のように要約できるだろう.中英語から初期近代英語にかけての時代,特に英語が記録の言語として復権を果たした後の時期でも,イングランドにおいてフランス語とラテン語は多くの分野で権威の言語であり続け,当時のイングランド人は日常的に両言語との新たな接触を繰り返していた.このような多言語社会において,イングランド人は,所属する社会集団に応じて程度の差はあれ,英語,フランス語,ラテン語のあいだで互いに対応する語の形態と意味を知っていたと考えられる.数世紀にわたる "multiple input" の結果として,借用語の形態と意味が累積し,複雑化してきたのではないか.

新モデルでは,いずれの言語が借用元かという起源の議論よりは,中世から初期近代のイングランド多言語社会において借用語の形態と意味がどのように多元化してきたかという過程の議論に焦点が当てられている.形態や語義の直線的な発達というよりは,相互の複合的な影響の可能性が重視されている.[2010-08-06-1]の記事「語源学は技芸か科学か」で,語源には内的語源と外的語源があることを紹介したが,Durkins 氏の新モデルは内的語源のみならず外的語源にも目を向けさせるバランス型のモデルと評することができるかもしれない.

2011-08-20 Sat

■ #845. 現代英語の語彙の起源と割合 [lexicology][loan_word][statistics][bnc][corpus]

現代英語の語彙における本来語と借用語の比率については,本ブログでも何度か取り上げてきた.いくつかリンクを張っておこう.

・ [2010-12-31-1]: #613. Academic Word List に含まれる本来語の割合

・ [2010-06-30-1]: #429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合

・ [2010-05-16-1]: #384. 語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する

・ [2010-03-02-1]: #309. 現代英語の基本語彙100語の起源と割合

・ [2009-11-15-1]: #202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合

・ [2009-11-14-1]: #201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2)

・ [2009-08-15-1]: #110. 現代英語の借用語の起源と割合

語種の数量的な調査には,数え挙げる際のソースを何にするか,type-count か token-count か,どのくらいの語彙規模を扱うか,語源にまつわる不正確さをどのように処理するか,などの考慮すべき事項が様々あり,研究者によって結果がまちまちとなることがある.しかし,複数の調査を比べれば,およその平均値や全体像が見えてくるのも確かである.

先日参加してきた ICOME7 (The Seventh International Conference on Middle English) で,8月4日,OED3 の主幹語源学者 Philip Durkin 氏が "Some neglected aspects of Middle English lexical borrowing from (Anglo-)French" と題する講演で関連する話題について触れていたので,要点をメモしておく.

Durkin 氏は BNC から最頻1000語のリストを取り出し,語源分析した.その結果,英語本来語が489語,フランス・ラテン語が489語,ノルド語が32語,それ以外の言語が10語という数値が得られた.大規模コーパスの頻度リスト (see [2010-03-01-1]) を利用した語源調査はいつか自分でやろうと思っていたが,Durkin 氏のおかげでその労力を省くことができた(ありがとうございます!).

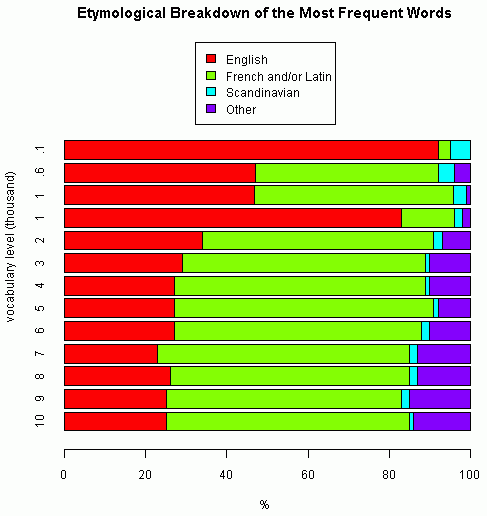

これにより,上記のリンクで示した諸調査と合わせて,type-count に基づく最頻100語,600語,1000語,2000語,3000語,4000語,5000語,6000語,7000語,8000語,9000語,10000語という12段階の語彙規模での語種別比率が得られたことになる.母体となる現代英語語彙の情報ソース,数え方,語種区分はそれぞれ異なっているのかもしれないが,一応の目安として以下で全体像を示したい.語種区分は English, French and/or Latin, Scandinavian, Other として4種類に統一した.

|

|

上から3つ目と4つ目の棒グラフは,同じ最頻1000語レベルでの比較だが,3つ目は上述の Durkin の BNC 調査によるもの,4つ目は[2010-06-30-1]の記事で示した Williams のものである.著しい差異が生じたが,これも調査方法が異なるがゆえだろうか.注意して解釈する必要があるが,この点を除けば全体としてなだらかに推移し,最終的には本来語25%,ラテン・フランス語60%,それ以外が15%という数値におよそ落ち着くようだ.

2011-08-09 Tue

■ #834. ウクライナ語からの借用語 [loan_word][ukrainian]

ウクライナ (Ukraine) 西部の都市リヴィフ (Lviv) で開催された ICOME7 (The Seventh International Conference on Middle English) に参加した.歴史地区が世界遺産に登録されている,美しい街である.

国内の公用語は東スラヴ語群のウクライナ語 (Ukrainian) である.同語群に属する大言語たるロシア語の勢力に押されて,その母語率が低下してきていると言われるが,スラブ語派 (Slavic) のなかではウクライナ語人口はロシア語人口に次ぐ勢力を有している(国内で約3100万人; see Ethnologue: Ukrainian ).Ukrainian, Russian, Belarusian は互いに部分的に理解可能といわれる.(スラヴ語派の分布地図は,[2011-04-12-1]の記事で紹介した Distribution of the Slavic languages in Europe を参照.ウクライナ国内の言語地図は,Ethnologue: Languages of Ukraine を参照.)

ウクライナは一般の日本人にとって縁遠い国で,国名から連想されるものも多くないと思われる.英語にとっても状況は同じのようで,OED で語源検索をすると,ウクライナ語起源と思われる普通名詞が3語ほどヒットするにすぎなかった.

1つ目は palygorskite [ˌpæləˈgɔːskaɪt] (【鉱物】山コルク,パリゴルスカイト;石綿の一種)で,これが発見されたウラル山中の鉱山の名前にちなむ.1868年初出.

2つ目は gley [gleɪ] (【地質】グライ《湿地に見られる青みがかった灰白で目の詰った粘着性のある土》).英語本来語の clay と同根語 (cognate) で,ラテン語由来の glue とも関連する.初出は1927年.

3つ目は gopak [ˈgoʊˌpæk] (ゴパーク《高い跳躍を特徴とするウクライナ地方の民族舞踊》).hopak とも.舞踏の合間に発せられる間投詞 "gop" や "hop" に基づく造語といわれる.アクロバティックな要素を含む非常に速い2拍子の舞踏で,本来は男性の踊りだが,現在では女性も参加する.初出は1929年.

ウクライナの全般的な情報については以下を参照.

・ Ukraine -- CIA: The World Factbook

・ Ukraine -- Britannica Online Encyclopedia

2011-07-26 Tue

■ #820. 英仏同義語の並列 [french][loan_word][register][lexicology][hybrid][binomial][lexical_stratification]

中英語期にフランス借用語が大量に流入してきた事実についてはすでに多くの記事で扱ってきた([2009-08-22-1]の記事「フランス借用語の年代別分布」ほかを参照).これにより英語の表現の可能性が広がったが,注目すべき表現として,英語本来語と対応するフランス借用語を並列させる2項イディオム (binomial idiom) の表現がある(バケ,p. 60).my heart and my corage, wepe and crye, huntynge and venerye の如くである.この表現は,本来語とフランス借用語の間に使用域 ( register ) の差のあることを利用した修辞的な技法ともとらえることもできるが(「英語語彙の三層構造」については[2010-03-27-1]の記事を参照),目新しい借用語の理解を容易にするための訳語として本来語を添えたとも考えられる.後者は,説明を要する語に注解 ( gloss ) を施すという古英語以来の習慣の一端と言えるかもしれない.これはまた,17世紀の難語辞書 (see [2010-12-27-1], [2010-11-24-1]) の登場にもつらなる言語文化的習慣である.近代以降では lord and master, my last will and testament などが慣用表現となっている.

なお,並列表現といっても,必ずしも and のような等位接続詞で結ばれているとは限らない.例えば court-yard (中庭)や mansion-house (邸宅)は英仏対応要素の直接複合であり,冗語的といえる.

借用語の流入は,単に既存の語を置きかえたり,語の種類を増やしたりすだけではなく,既存の語彙と連携して当該言語の表現可能性を高めている側面もあることを評価すべきだろう.関連して,英仏両要素が1語内に混合している hybrid の各記事(特に[2009-08-01-1]の「英語とフランス語の素材を活かした 混種語 ( hybrid )」)も参照.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

2011-07-24 Sun

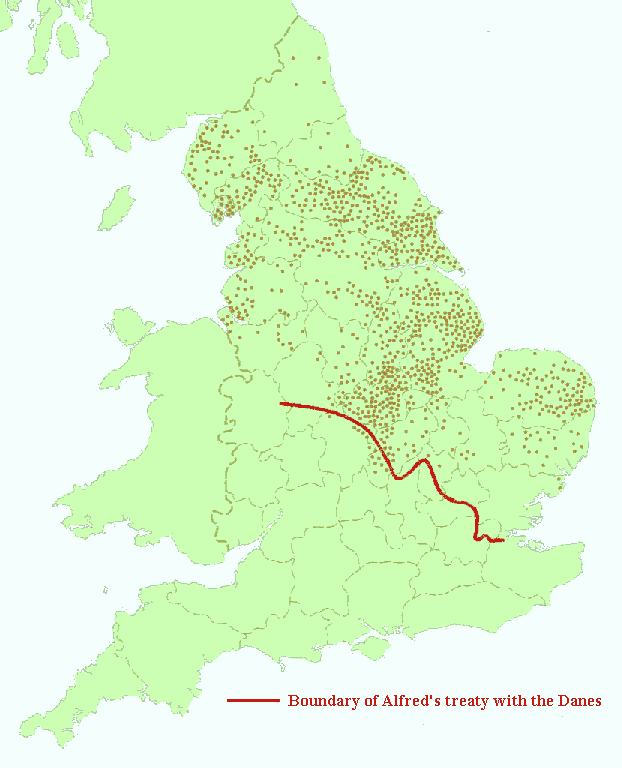

■ #818. イングランドに残る古ノルド語地名 [old_norse][loan_word][onomastics][geography][toponymy][map]

英語史に関連するイングランド地図で,これほど明快な地図はないのではないか.イングランドに残る古ノルド語要素を含む地名の分布を表わす地図である( Crystal, p. 25 をもとに作成).

赤い線は,878年,攻め入るデーン人を King Alfred が Eddington で打ち負かし,ウェドモア条約 (Treaty of Wedmore) を締結したときに定まったアングロサクソン領とデーン領の境界線である.境界線の北部はデーン人の法律が適用される地域ということで,the Danelaw と呼ばれることになった.イングランドには古ノルド語要素を含む地名が1400以上あるとされるが,そのほとんどが the Danelaw 地域にきれいに限定されているのが印象的である.主要な古ノルド語要素を挙げると以下のようなものがある.

・ -by 「町」: Derby, Rugby, Whitby

・ -thorpe 「村落」: Althorp, Bishopsthorp, Gawthorpe, Linthorpe, Mablethorpe, Scunthorpe

・ -thwaite 「開墾地」: Applethwaite, Braithwaite, Rosthwaite, Stonethwaite, Storthwaite

・ -toft 「家屋敷」: Eastoft, Langtoft, Nortoft

これらのノルド語要素は複合地名の後半部分に用いられているが,前半部分は必ずしも古ノルド語起源とは限らず英語要素であることも多い.例えば,Storthwaite では前半要素 stor は古ノルド語で「大きい」を意味する語であり,前半後半両要素とも北欧系だが,Stonethwaite では前半要素は明らかに英語の stone を示しており,両言語混在型の地名である.

複合地名に両言語の要素が含まれているということは,両民族が平和に共存していた可能性を強く示唆する.もしデーン人がアングロサクソンの町村を武力で制圧しアングロサクソン系住民を駆逐したのであれば,新たな地名に英語要素を含めるということは考えにくい.両言語の要素が1つの地名に混在しているということは,両民族の血縁的な混合も同時に進んでいたことを表わしているのではないか.そして,この密な混合は,古ノルド語が英語に計り知れない影響を及ぼし得たのはなぜかという問題に解答を与えてくれるのである.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2011-07-19 Tue

■ #813. 英語の人名の歴史 [onomastics][history][loan_word][personal_name][patronymy][hebrew]

英語の歴史がその話者集団の歴史を色濃く反映しているのと同じように,英語の人名の歴史もまた,その持ち主の集団の歴史を映し出す.人名や地名の語形・語源研究は固有名詞学 (onomastics) と呼ばれるが,今回は特に人名の onomastics に関する充実したサイトを紹介したい.英語人名だけでなく世界中の人名の情報が詰まったサイトである.

サイトは大きく first name についての Behind the Name: The Etymology and History of First Names と surname についての Behind the Name: The Etymology and History of Surnames に分かれており,名前の概要,姓名の検索,近年の人気の名前,歴代イングランド君主の名前など,様々な情報が収められている.

- Behind the Name: The Etymology and History of First Names: 「名」のサイト.

- General Information of English Names: まずこれを読んで概要を.

- List of English First Names and Meanings: 「名」のブラウズと検索.

- Most Popular First Names: 国別,年代別の「名」のランキング.

- Kings and Queens of England Chronologically: 歴代イングランド君主の「名」の一覧.

- Behind the Name: The Etymology and History of Surnames 「姓」のサイト.

- List of English Surnames and Origins: 「姓」のブラウズと検索.

- Most Popular Surnames: 国別,年代別の「姓」のランキング.

特に,こちらの概要ページの "History" は必読である.記述をまとめると以下のようになる.

・ 古英語期の名前は原則として,広くはゲルマン語語彙,狭くは古英語語彙に由来するものだった.これは,古英語語彙の97%がゲルマン系の本来語であることに対応する([2010-05-16-1]の記事「語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する」を参照).通常2要素から成り (dithematic) ,戦いに関する語彙が多く用いられた.

・ 8世紀後半より,古ノルド語名が英語に入り始めた.-son をつける父称 (patronym) の習慣は古ノルド語に由来する.

・ 1066年のノルマン・コンクェスト後の数十年の間に大部分の古英語名が Richard, William, Henry などの Norman French 名に置き換えられた.非常に多数が現代英語に継承されている.現代に残る古英語名は Edward, Alfred, Audrey, Edith など少数である.

・ いくつかの古英語名はまた大陸ゲルマン語の同根語に置き換えられた.Robert, Roger など.

・ 13世紀以降,教会の推奨で John, Matthew, Mary, Peter, Luke, Stephen, Paul, Mark などの Christian name がつけられるようになる.洗礼名は聖人の名前に基づくものであり,古代ギリシア語,ラテン語,ヘブライ語起源が多かった.

・ 16世紀,Henry VIII による宗教改革によりカトリック的な聖人の名前は流行らなくなり,代わって聖書に基づく名前が多くつけられるようになった.

・ 特に,17世紀の清教徒たちは Adam, Eve, Daniel, David, Isaac, Michael, Noah, Rachel, Rebecca などの旧約聖書に基づく名前や,Prudence, Charity, Constance, Temperance などの美徳を表わす名詞を採用した.後者の多くは18世紀に廃れたが,現在 Hope, Faith, Joy などが残っている.

・ 17世紀より姓を名として用いる習慣が現われた.この習慣はイギリスよりもアメリカで強い.

・ 18, 19世紀には古い名前が復活し,Miranda, Jessica, Wendy などの文学的名前や Hector, Diana, Arthur などの神話的名前が導入された.

・ Victoria 朝には Ruby など通常の語彙を用いる名前が導入された.

・ 現代の名前は創作名,既存の名前の異綴り (Sidney に代わって Sydney など),他言語からの借用語などにも彩られている.

英語の名前に関しては,[2010-12-08-1]の記事「last name はいつから義務的になったか」や[2009-09-14-1]の記事「オランダ・フラマン語から借用した指小辞 -kin」も参照.

2011-05-30 Mon

■ #763. shamrock [ireland][irish][loan_word]

昨日の記事「エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1]) でリンクした BBC の記事 に,淡い緑に装った英エリザベス女王の写真が掲載されていた.緑はアイルランドを象徴する色であり,敬意を払っての装いである.

アイルランドが緑と結びつけられるのは,緑の島,とりわけ shamrock の島だからである.shamrock は日本語では「シロツメクサ,オランダゲンゲ,コメツブツメクサ」などと呼ばれており,日常的に見られるクローバーなどの三つ葉の植物を広く指す語である.shamrock はアイルランドの国花であり,国章にも用いられている国民的な植物だ.

shamrock がこれほどまでに国民的なのは,アイルランドの守護聖人 St. Patrick (389?--461?) の伝説が関わっている.St. Patrick は,5世紀にアイルランドへキリスト教を伝え広めたブリテン島出身の人物である.若いときにアイルランドへ奴隷としてさらわれ,ブリテン島へ逃げ帰ったという経験をもつが,後にアイルランドのことが忘れられずに宣教師として再び渡愛したとされる.アイルランドから蛇を追い払った(現在も実際に蛇が生息していない)など数々の伝説を残しているが,特に有名なのが shamrock の三つ葉によって三位一体の教義を説いたという伝説だ.これにより,shamrock は模範的キリスト教国アイルランドの象徴とされるようになった.

アイルランド人や世界中のアイルランド系移民にとって St. Patrick ほど愛されている聖人はいない.3月17日は St. Patrick's Day として宗教的,世俗的な祝いの日となっており,特にアイルランド系移民が大きな政治的発言力をもっているアメリカでは仮装行列を含めた大イベントと化している.そこではすべてが緑に彩色され(河やビールまでも),当然 shamrock も身につけられる.

shamrock の語源は,中世アイルランド語でクローバーを指す seamar に指小辞の付された seamróg である.これが16世紀後半に英語に入ってきた.英語語彙のなかにアイルランド語からの借用語は多くはないが ([2011-05-23-1]) ,shamrock は最もアイルランドらしい借用語の1つとして知られている.

ちなみに,アイルランド共和国の国旗にも緑が含まれているが,この緑はカトリック国としてのアイルランドを象徴している.オレンジはオレンジ公にちなんでプロテスタントの象徴.白はその間にあって両キリスト教の和解の希望の表現である.

2011-05-23 Mon

■ #756. 世界からの借用語 [loan_word][lexicology][pde_characteristic][world_languages]

現代英語の最大の特徴の1つである cosmopolitan vocabulary については pde_characteristic を始めとする記事で,また時にそれを "asset" とみなす見方については批判的に[2009-09-27-1], [2010-05-22-1]の記事などで扱ってきた.関連して,現代英語語彙が借用語に満たされていることについては,[2010-05-16-1]にリンクを張った諸記事や loan_word の各記事で話題にしてきた.

英語の語彙がいかに世界的かをざっと知るには,[2009-11-14-1]の記事「現代英語の借用語の起源と割合 (2)」のグラフをみるのが手っ取り早いが,単語とその借用元言語を具体的にリスト化しておけば,なお手っ取り早い.そこで,主として Crystal ( The English Language, p. 40 and Encyclopedia, pp. 126--27 ) に基づき,他の例も多少付け加えながら,借用元言語で世界一周ツアーしてみたい.

| Language | Words |

|---|---|

| Afrikaans | apartheid, gnu, impala, indri, kraal, mamba, trek, tse-tse |

| Aleutian | parka |

| American Indian | chipmunk, moccasin, pow wow, skunk, squaw, totem, wigwam |

| Anglo-Saxon | God, Sunday, beer, crafty, gospel, house, rain, rainbow, sea, sheep, understand, wisdom |

| Arabic | algebra, assassin, azimuth, emir, ghoul, harem, hashish, intifada, mohair, sheikh, sherbet, sultan, zero |

| Araucanian | coypu, poncho |

| Australian | boomerang, budgerigar, dingo, kangaroo, koala, wallaroo, wombat |

| Brazilian | abouti, ai, birimbao, bossa nova, favela, jaguar, manioc, piranha |

| Canadian Indian | pecan, toboggan |

| Chinese | chopsuey, chow mein, cumquat, kaolin, ketchup, kung fu, litchi, sampan, tea, tycoon, typhoon, yen (=desire) |

| Czech | howitzer, pistol, robot |

| Dutch | bluff, cruise, easel, frolic, knapsack, landscape, poppycock, roster, slim |

| Eskimo | anorak, igloo, kayak |

| Finnish | sauna |

| French | anatomy, aunt, brochure, castle, cellar, challenge, chocolate, crocodile, cushion, debt, dinner, entrance, fruit, garage, grotesque, increase, jewel, justice, languish, medicine, montage, moustache, passport, police, precious, prince, sacrifice, sculpture, sergeant, table, trespass, unique, venison, victory, vogue, voyeur |

| Gaelic | banshee, brogue, galore, leprechaun |

| German | angst, dachshund, gimmick, hamburger, hamster, kindergarten, lager, nix, paraffin, plunder, poodle, sauerkraut, snorkel, strafe, waltz, yodel, zinc |

| Greek | anonymous, catastrophe, climax, coma, crisis, dogma, euphoria, lexicon, moussaka, neurosis, ouzo, pylon, schizophrenia, stigma, therm, thermometer, tonic, topic |

| Haitian | barbecue, cannibal, canoe, peccary, potato, yucca |

| Hawaiian | aloha, hula, lei, nene, ukulele |

| Hebrew | bar mitzvah, kibbutz, kosher, menorah, shalom, shibboleth, targum, yom kippur, ziggurat |

| Hindi | bungalow, chutney, dekko, dungaree, guru, gymkhana, jungle, pundit, pyjamas, sari, shampoo, thug |

| Hungarian | cimbalom, goulash, hussar, paprika |

| Icelandic | geyser, mumps, saga |

| Irish | blarney, brat, garda, taoiseach, whiskey |

| Italian | arcade, balcony, ballot, bandit, ciao, concerto, falsetto, fiasco, giraffe, lava, mafia, opera, scampi, sonnet, soprano, studio, timpani, traffic, violin |

| Japanese | bonsai, geisha, haiku, hara-kiri, judo, kamikaze, karate, kimono, shogun, tycoon, zaitech |

| Javanese | batik, gamelan, lahar |

| Korean | hangul, kimchi, makkoli, ondol, won |

| Latin | alibi, altar circus, aquarium, circus, compact, diocese, discuss, equator, focus, frustrate, genius, include, index, interim, legal, monk, nervous, onus, orbit, quiet, ulcer, ultimatum, vertigo |

| Malagasy | raffia |

| Malay | amok, caddy, gong, kapok, orang-outang, sago, sarong |

| Maori | haka, hongi, kakapo, kiwi, pakeha, whare |

| Nahuatl | axolotl, coyote, mescal, tomato, tortilla |

| Norwegian | cosy, fjord, krill, lemming, ski, slalom |

| Old Norse | both, egg, knife, low, sky, take, they, want |

| Persian | bazaar, caravan, divan, shah, shawl, sofa |

| Peruvian | condor, inca, llama, maté, puma, quinine |

| Polish | horde, mazurka, zloty |

| Polynesian | kava, poe, taboo, tapa, taro, tattoo |

| Portuguese | buffalo, flamingo, marmalade, pagoda, veranda |

| Quechuan | llama |

| Russian | agitprop, borsch, czar, glasnost, intelligentsia, perestroika, rouble, samovar, sputnik, steppe, troika |

| Sanskrit | swastika, yoga |

| Scottish | caber, cairn, clan, lock, slogan |

| Serbo-Croat | cravat, silvovitz |

| Spanish | albatross, banana, bonanza, cafeteria, cannibal, canyon, cigar, cobra, cork, dodo, guitar, hacienda, hammock, junta, marijuana, marmalade, molasses, mosquito, potato, rodeo, sherry, sombrero, stampede, supremo |

| Swahili | bongo, bwana, harmattan, marimba, safari, voodoo |

| Swedish | ombudsman, tungsten, verve |

| Tagalog | boondock, buntal, ylang-ylang |

| Tamil | bandicoot, catamaran, curry, mulligatawny, pariah |

| Tibetan | Koumiss, argali, lama, polo, shaman, sherpa, yak, yeti |

| Tongan | taboo |

| Turkish | aga, bosh, caftan, caviare, coffee, fez, jackal, kiosk, shish kebab, yoghurt |

| Vietnamese | ao dai, nuoc mam |

| Welsh | coracle, corgi, crag, eisteddfod, hwyl, penguin |

| Yiddish | chutzpah, gelt, kosher, nosh, oy vay, schemozzle, schmaltz, schmuk |

・ Crystal, David. The English Language. 2nd ed. London: Penguin, 2002.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2011-05-21 Sat

■ #754. 産婆と助産師 [etymology][loan_word][french]

近年,日本語では古風な響きをもつ「産婆」に代わって「助産婦」さらに「助産師」という職業名が一般的に聞かれるようになった.「産婆」は「学」というよりは「術」あるいは「職人技」を思い浮かばせ,近代医学の1分野としての「助産学」よりも,古くて劣ったものという響きが付随している.この差別的な響きゆえに,公式な職業名としては用いられなくなっている.

英語でも,助産の仕事を指す語として,古い伝統的な響きを有する midwifery 「産婆術」と近代医学のオーラの漂う obstetrics 「産科学」の2語があり,日本語の状況と似ていなくもない.

OED によると,midwife は1303年,midwifery は1483年が初出で,英語での使用の歴史は長い.midwife の wife は「妻」ではなく「女性」の意味である.また,接頭辞 mid- は古い前置詞 mid "with" と考えられ,全体として "(a woman) with a mother at the birth" ほどの意味を表わす.中英語期の語形成ではあるが,本来語要素を組み合わせた点でゲルマン的な語である.

一方 obstetrics の初出は1819年で,その定義にもなっている例文では midwifery より重要な分野として言及されている: "the doctrines or practice of midwifery. . . Employed in a larger signification than midwifery in its usual sense." ただし,形容詞の obstetric は1742年と割りに早く出現している.obstetric の語源はラテン語 obstetrīcius で,ob- + stāre + -trīx で "a woman who stands before" 「(お産に)立ち会う女性」ほどの意味である.ほぼ同じ語形成で「前に立ちはだかる邪魔者」として obstacle も英語に入っている.

midwifery が obstetrics よりも古めかしく響くのは,Walker (39) によると,その語源とも関係しているという.

'Midwifery' is a word which derives from Old English rather than Latin or Greek, implying that historically it has been given a lower status than other branches of medicine. It is no coincidence that it has been predominantly practised by women.

関連して,職業(人)名にロマンス系借用語が多いことについては,寺澤盾先生の著書 (66) でも紹介されている.ものを作る職業の場合,材料は英語本来語だが,職人名は借用語であることが多い.これは「動物とその肉を表す英単語」の話題(前者は英語本来語で後者は借用語)とも関係している ([2010-03-24-1], [2010-03-25-1]) .ノルマン征服によりイングランド社会にフランス人(語)上位,アングロサクソン人(語)下位という序列が形成された歴史的事実が,これらの語彙の語源分布に反映されていると言われている.

| 職人名 | 素材・製品 |

|---|---|

| carpenter 「大工」 | wood 「木材」 |

| mason 「石工」 | stone 「石」 |

| tailor 「仕立屋」 | cloth 「布」 |

| fletcher 「矢羽職人」 | arrow 「矢」 |

| barber 「床屋」 | hair 「頭髪」 |

| butcher 「肉屋」 | meat 「食肉」 |

・ Walker, Julian. Evolving English Explored. London: The British Library, 2010.

・ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

2011-04-22 Fri

■ #725. use --- 最も頻度の高いフランス借用語 [french][loan_word][homonymic_clash][hybrid][lexical_stratification]

現代英語の語彙にフランス借用語の数はあまたあれど,use ほど頻度の高い語はない.Frequency Sorter より BNC のレンマ頻度表で調べると,use は動詞と名詞の頻度を合わせたときに最も頻度の高いフランス借用語となる.(その他の最高頻度フランス借用語としては people, state, very などがある.関連して[2010-03-02-1]の記事も参照.)

英語語彙の三層構造 ([2010-03-27-1]) の中層を担うフランス借用語彙は覆っている範囲が広く,実際には下層にも上層にも延長線がのびている.このように重要な語について借用語が本来語を置き換える例は多くないが,本来語と借用語の競合の勝敗があたかもランダムに決せられているようにみえるケースは確かにある.use のような庶民的な語が最頻語リストの上位に含まれていること自体は偶然にあり得たものとして理解できる.

しかし,use の英語の言語体系への同化の度合いは際立っている.本来語の接尾辞を伴う混種語 ( hybrid ) としての useful, useless はもとより,熟語 be used to や助動詞 used to などにも現われ,本来語語彙も顔負けの大活躍である.英語に入ってきた時期も13世紀より前であり,他の最高頻度フランス借用語と比べても相当の古株である.一般論として借用語と本来語の競合と勝敗にまつわるランダム性を認めるにしても,use の英語への同化には,部分的であれ他に何らかの事情が関与していると考えられないだろうか.

Menner (235--36) は,類義語の同音異義衝突 ( homonymic clash ) が関与していたのではないかと論じている.「使用する」を意味した本来語 note(n) ( < OE notian ) と,それと形態的に類似した「書き記す,気付く」を意味するフランス借用語 note(n) ( > PDE note ) が衝突を起こし,前者が衰退することによって生じた意味の間隙を,フランス借用語 use(n) が埋めたという筋書きである.「使用する」の意味で最も普通だった OE notian の中英語形は14世紀には -i を失い,「書き記す,気付く」と同形の note(n) になっていた.この同音異義衝突により「使用する」の意の note(n) は徐々に廃用となってゆき,代わりにすでに他の語義で存在感を示すようになっていた use(n) が,「使用する」を意味する最も普通の語として機能するようになったのではないかという.Menner は,同音異義衝突を言語変化の消極的な原理として積極的に評価する論者の1人である.

Although proof is hardly possible in such a case, the combination of circumstances makes one suspect that the homonymy of the native and foreign note was one of the factors in establishing use as one of the commonest words in our language. (236)

この説を検証するには,各語の関連する語義の盛衰の時期を細かく調べる必要がある.また,「使用する」を意味する brouken ( < OE brūcan ), nitten ( < OE nyttian ) など,他の類義語との関連にも注意する必要があるだろう.OED や MED の他に HTOED ( Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary ) が現われたことで,このような調査は格段に行ないやすくなってきている.同音異義衝突などは HTOED の恩恵を特に享受しやすい研究テーマにちがいない.言語変化における同音異義衝突の意義を主張した M. L. Samuels が,Historical Thesaurus of English のプロジェクトを立ち上げた人物であることは決して偶然でない.

・ Menner, Robert J. "The Conflict of Homonyms in English." Language 12 (1936): 229--44.

2011-04-16 Sat

■ #719. plagiarism [etymology][suffix][latin][loan_word][semantic_change]

昨今,大学教育の現場では,授業で課すレポートなどにみられる剽窃が問題となっている.『明鏡国語辞典』によると,剽窃とは「他人の文章・作品・学説などを盗用し,自分のものとして発表すること」とある.手軽にウェブ上の情報をコピーすることができるようになり,剽窃の敷居が低くなっているのだろう.同時に,剽窃を行なう者の罪の意識も低くなっている.「剽」は「素早くかすめとる」,「窃」は「そっと盗む」の意で,剽窃は万引き程度の深刻さでしかとらえられていないようだ.しかし,「剽窃,盗作」を意味する英単語 plagiarism の語源をひもとくと,剽窃の犯罪としての本来の重みを理解することができる.

plagiarism あるいは plagiary は,17世紀にラテン語から英語に入ってきた語である.ラテン語 plagiārius は本来「誘拐犯」を指した.英語でも,plagiary が借用されて間もない17世紀中にはこの語義が保たれていたが,その後,廃用となった.ラテン語 plagiārius 「誘拐犯」のもとになっているのは,plaga 「狩猟用の網,罠」である.罠で捕らえることが,盗みであり,誘拐であった.さらに遡ると,印欧祖語 *plek- 「編む」という語根へたどり着く.この語根からは,「巻く,たたむ」という類義より,-ple ( ex. simple, triple, multiple ), -plex ( ex. complex ), -plicate ( ex. duplicate, implicate ) などの生産的な接尾辞が発達した.

このように,plagiarism は「編む」→「網」→「罠」→「誘拐」→「剽窃」という意外な意味の連鎖により発達してきた,歴史を背負った語である.剽窃を誘拐と捉えなおせば,その罪の重さが分かるだろう.警句に満ちた Ambrose Gwinnett Bierce の The Devil's Dictionary (1911) によると,動詞 plagiarize は次のように定義されている."To take the thought or style of another writer whom one has never, never read." さすがに,うまい.

2011-04-15 Fri

■ #718. 英語の強勢パターンは中英語期に変質したか [stress][romancisation][prosody][french][latin][loan_word][diatone][gsr][rsr]

英語の強勢パターンの規則は,原則として "left-prominent and morphologically governed" であり,これは Germanic Stress Rule (GSR) と呼ばれる.これは,[2009-10-26-1], [2009-10-31-1]でゲルマン語の特徴の1つとして説明した「語幹の第1音節に強勢がおかれる」に等しい.しかし,[2009-11-13-1]の記事で見たように,主に中英語以降,フランス・ラテン借用語が大量にもたらされるようになり,英語の韻律論に "right to left and phonologically governed" を原則とする Romance Stress Rule (RSR) が加わった.以降の英語韻律論の歴史は,相反する2つの強勢規則が互いに干渉しあう歴史である.そして,相克は現在にまで続いている.

Halle and Keyser の画期的な研究以降,中英語に導入された RSR が英語の韻律論に大変革をもたらしたとする,上記のような見方が有力となっているが,Minkova によれば,中英語での RSR の効果は過大評価されているきらいがあるという.むしろ,GSR の底力を評価すべきであるという意見だ.このように考える根拠はいくつかある.Minkova (169--73) の議論をまとめよう.

(1) RSR と GSR は必ずしも相反するものではない.例えば,3音節語では効果が表面的に一致する例がある.máidenhòod (by GSR) and víolènt (by RSR) など.

(2) 接頭辞に強勢を置かない準規則をもつ GSR は,しばしばロマンス借用接頭辞にも適用され,特に動詞借用語では普通である.現代英語の confirm, deduct, displease, enlist, expose などの強勢位置を参照.(しかし,後に名詞や形容詞では強勢が第1音節に移行した.「名前動後」の話題については,[2009-11-01-1], [2009-11-02-1]を参照.)

(3) 中英語の比較的早い時期に英語に入ったフランス借用語は,本来語に同化しており,GSR によって強勢が第1音節に移行していた.

(4) 中英語では RSR と GSR の競合によりフランス借用語が一様に強勢位置の揺れを示すかのようにいわれることがある.これを示す典型的な例として挙げられるのは,Chaucer の詩行 "In dívers art and in divérse figures" (FrT 1486) である.しかし,詳しく調べると語によって揺れの程度は異なるし,韻律上の位置(押韻位置にあるか否か) と強勢の揺れの分布を調査すると,多くの揺れが韻律上の要請に起因するものであることがわかる.実際の話し言葉では,指摘されている広範な揺れはなかったと考えられ,GSR の適用によりすでに第1音節に強勢が落ちていた借用語も多かったろう.

RSR の導入による中英語韻律論の動揺は言われるほど破壊的なものではなかったという見解だが,RSR が従来とは異なる革新的な強勢パターンをもたらしたことは確かである.特に顕著な革新的パターンは,3音節からなる借用語で真ん中の音節に強勢の落ちるケースである.以下の語は,少なくとも借用された当初は第2音節に強勢が落ちていただろう.calendar, sinister, memento, placebo. また,本来は3音節語だったが,最終音節が消失して2音節語になってからも強勢の位置は変わらずに第2音節に落ちたままの語も少なくなかった.divers(e), legend(e), maner(e), honour(e), montayn(e), natur(e), tempest(e), sentenc(e), solemn(e). これらの語は,従来の英語韻律論からすると異質な強勢パターンに従っており,RSR が英語の韻律に一定の衝撃をもたらしたことは確かである.

しかし,Minkova は,中英語の段階では全体として従来の GSR がいまだ圧倒的であり,RSR は破壊的な影響力を獲得していないと主張する.英語韻律論に大きな動揺があったとすれば,大量のラテン語借用 ([2010-08-18-1], [2009-08-19-1]) を経た Renaissance 以降のことだろう.

. . . in spite of the influx of 10,000 Romance loanwords, words of Germanic origin continued to constitute the bulk of the core vocabulary of Middle English, accounting for seventy-five to ninety-five per cent of the wordstock, depending on register. It was only during the Renaissance that the balance began to shift in favour of non-Germanic patterns, bringing about the co-existence of two typologically different systems of stress in modern English. (172--73)

この動揺から,現在にまで続く数々の混乱が生まれた.先述の名前動後もそうだし,同根の派生語間での強勢位置の差異もそうである.以下は後者についての Minkova の言及.

Seen in the larger context of prosodic typology, however, the accentuation of derived Romance words introduced a major new paradigm of stress-shifting in English. For the first time in the history of the language words derived from the same root started to exhibit disparate prosodic contours: móral--morálitèe, párish--paríshonèr, sólemn--solémpnitè, vólume--volúminòus. (173)

・ Halle, M. and S. J. Keyser. English Stress: Its Form, Its Growth, and Its Role in Verse. New York: Harper and Row, 1971.

・ Minkova, Donka. "The Forms of Speech" A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 159--75.

2011-03-23 Wed

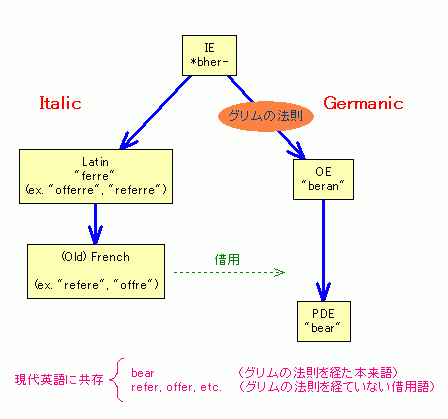

■ #695. 語根 fer [etymology][loan_word][latin][grimms_law][morphology][cognate][word_family]

先日,fer という語根についてブログ上で質問があった.「ferという語根は印欧語のpor(前),bher(宿す)から由来するとのことなのですが,これら2つの『fer』はどのように異なるのでしょうか?」

ここで英語の語根として言及されている fer は,実際には2種類が区別される.1つはラテン・フランス語語由来(より広くロマンス系)のもの,もう1つは英語本来語由来(より広くゲルマン系)のもの.2つはまったく別ものとして考える必要がある.

まずは前者から.fer を語根に含む語はフランス語経由ではあっても原則としてラテン語由来と考えてよく,その数はおびただしい.『英語派生語語源辞典』 (413--19) やスペースアルクの語源辞典を参照してまとめると,派生語を含めてざっと64語が挙がった.

afferent, circumference, circumferential, confer, conference, defer, deference, deferential, deferment, differ, difference, different, differential, differentially, differentiate, differently, efferent, fertile, fertility, fertilization, fertilize, fertilizer, indifference, indifferency, indifferent, indifferently, infer, inferable, inference, inferential, infertile, infertility, insufferable, insufferably, interfere, interference, interferon, offer, offering, prefer, preferable, preferably, preference, preferential, preferentially, preferment, proffer, refer, referee, reference, referendary, referendum, referent, referential, suffer, sufferable, sufferance, suffering, transfer, transferable, transferee, transference, transferor, vociferous

英語語彙にこの派生語群が存在するのは,歴史的にラテン借用が多かったからという以前に,語根であるラテン語の fer (動詞形 ferre )が「運ぶ,産む」という一般的な意味を担っていたことが大きい.ラテン語 ferre は印欧祖語 *bher- 「運ぶ,産む」へと再建される.*bh はラテン語では摩擦音 /f/ へと変化したが,ゲルマン語ではグリムの法則 ( Grimm's Law ) によって /b/ へと変化した ([2009-08-07-1], [2009-08-08-1]) .対応する古英語の beran は「運ぶ」の意味をいまだ濃厚に残していたが,現代英語の bear では「運ぶ」の語義よりも「産む,(実を)結ぶ」の語義が中心となっており,前者の語義の頻度はかつてほど高くない.

本来語 bear とラテン借用語 offer などの関係を図式化すると以下のようになる.

次に,ラテン語根としての fer とは別に,よく似た英語本来の要素 fVr がある( V は母音).(ゲルマン祖語の語根としては *fura のような後舌母音をもつ形態が再建されており,現代標準英語でも語根 fer として明確に切り出せる例はないので,fer を英語本来の語根と呼ぶのは適切ではないだろう.)この語根を起源にもつ語としては before, far, first, for, forth, from などが挙げられる.ゲルマン語の /f/ はグリムの法則を逆にたどってゆくと印欧祖語では *p であり,この子音を保持しているラテン語の対応形が pro や per ということになる.この接頭辞を伴ったラテン派生語も多くが英語に借用されている ( ex. produce, profess; perform, persuade ) .

まとめると,fer と関連付けられる語根には2種類あり,その区別はゲルマン語とロマンス語,本来語と借用語,グリムの法則の適用と不適用といった対立軸に基づいている.英語の語彙や語形成は,あらためてややこしい.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

2011-03-06 Sun

■ #678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語 [loan_word][french][history]

英語のフランス語彙借用は,中英語期だけではなく近代英語期以降にも継続していたことは,[2010-12-12-1]の記事などで触れてきた.[2009-08-22-1]のグラフで見ると,近代英語期のフランス語借用は数としては大したことがないように見える.18世紀にはグラフの谷に達しており,14世紀の威光は見る影もないかのようだ.しかし,英語史のみならずヨーロッパの言語史を考えると,18世紀のフランス借用語は重要な役割を担っている.当時のフランス語借用は,汎ヨーロッパ的な現象だったからだ.

フランスでは,1598年に出されたナントの勅令 ( L'Édit de Nante ) が1685年に太陽王ルイ14世 (Louis XIV; le Rois Soleil; 1643--1715) によって廃止されるに及び,新教徒が国外へ亡命してきた.[2010-12-12-1]で見たように,英語では,それ以降のフランス語借用は形態が英語化しておらず,フランス語の形態がよく保たれているのが特徴である.フランス語は中世よりイギリス,ドイツ,ノルウェー,イタリアなどヨーロッパ各国で文学語として一目置かれてきており,16世紀のドイツの大学ではフランス語教育が定着したほどである.17世紀にはルイ14世の絶対王権の国際的な威勢より,フランス語は外交の言語としてヨーロッパに幅を利かせることになる.18世紀には,フランス語はラテン語に匹敵する,いや多くの場合にはラテン語をしのぐほどの国際的通用度を得て,ヨーロッパの知的な共通語となった.やがて各国の国家意識が強まり,ヨーロッパにおけるフランス語の国際的な地位はそれほど長続きはしなかったが,ヨーロッパ言語史上,フランス語を仰ぐ1つの特徴的な時代が認められることは確かである ( Perret 69 ) .この時代にフランス語借用がイギリスのみならず汎ヨーロッパ的な現象であったことは,上記の背景から理解できるだろう.

18世紀に英語に入ったフランス借用語の例を Perret (70) から挙げると,流行に関する語として chic, à la mode, blouse, brassière, négligé.情事を飾る coquette, beau, femme fatale, gallant.車に関する automobile, garage, chauffeur, chauffeuse.軍事用語として general, lieutenant-colonel, regiment .フランス革命によって刷新された度量衡から,metre, litre, gramme.

ここに挙げた英語語彙は,汎ヨーロッパ的なフランス語借用の一角にすぎない.レストラン・料理という分野もフランスが得意とする分野だが,イタリア語に入ったフランス単語を挙げてみれば,その多くが英語にも入っていることに気づく.ristorante, menu, croissant, marron glacé, charlotte.借用語彙というよりは国際語彙と呼ぶほうがふさわしいかもしれない.料理,流行,恋愛といった分野は現在でもフランスと強く結びついているが,その関連語は18世紀以来,ヨーロッパの諸言語を豊かに飾っているのである.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2011-02-23 Wed

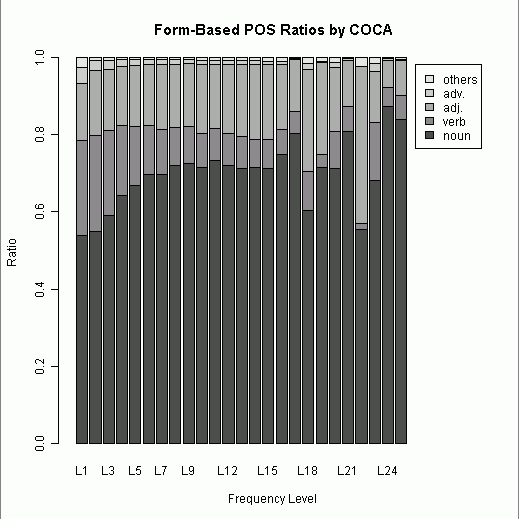

■ #667. COCA 最頻50万語で品詞別の割合は? [lexicology][corpus][french][loan_word][adjective][statistics][coca]

昨日の記事[2011-02-22-1]に引き続き,COCA ( Corpus of Contemporary American English ) に基づく単語の頻度リストを利用したパイロット・スタディ.今回は,こちらで最近になって追加された最頻50万語のリストを用いて,昨日と同様の品詞別割合を調べた.昨日のリストは見出し語 ( lemma ) に基づいた最頻5000語,今日のリストは語形 ( word form ) に基づいた最頻50万語(正確には497187語)で,性格が異なることに注意したい.

昨日とほぼ同じ作業だが,今回は2万語ずつで階級を区切り,L1からL25までの階級のそれぞれにおいて noun, verb, adj., adv., others の5区分で品詞別割合を出した.(数値データはこのページのHTMLソースを参照.)

L6(12万語レベル)辺りから品詞別比率は安定期に入るといってよいだろう.L17(34万語レベル)辺りから変動期が始まるのが気になるが,階級幅を大きくしてみると(ならしてみると)直前のレベルから大きく逸脱していない.

[2011-02-16-1]の記事以来,形容詞の比率が気になっているが,今回のデータ全体から計算すると,0.1738という値がはじきだされた.昨日の lemma 調査では0.1678だったから,値は非常に近似している.ただし,名詞と動詞の lemma 対 word form の比率は,名詞が 0.5086 : 0.6985,動詞が 0.2000 : 0.1065 と大きく異なるので,形容詞の 0.1678 : 0.1738 という近似は偶然かもしれない.lemma 対 word form の品詞別割合には異なる傾向があるのかもしれないが,それでも大規模に調べると安定期と呼びうる区間が出現することは確かなようだ.

[2011-02-16-1]の記事で触れたように,中英語期のフランス借用語における形容詞比率は0.1768だった.今回の値0.1738と酷似しているが,主題の性質がまるで違うので,直接の関係を論じることは無理である.もとより昨日と今日の調査は,[2011-02-16-1]の調査とは無関係に始めたものである.しかし,偶然と思えるこの結果は,示唆的ではある.借用語彙といえば名詞が圧倒的なはずだと予想していたものの,フランス語や古ノルド語からはおよそ一定の割合の形容詞(それぞれ lemma 調査で0.1768と0.1817)が借用されていた.そして,その比率は時代が異なるとはいえ現代英語の比率と近似している.英語語彙全体における比率と借用語彙における比率が近似しているということは,もし偶然でないとしたら,何を意味するのだろうか.フランス借用語彙や古ノルド借用語彙が,英語に適応するような自然な比率で英語語彙へ溶け込んだということだろうか.これは,今回のパイロット・スタディの結果を受けての印象に基づく speculation にすぎない.今後も品詞別割合という観点に注目していきたい.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow