2012-03-29 Thu

■ #1067. 初期近代英語と現代日本語の語彙借用 [lexicology][loan_word][borrowing][emode][renaissance][latin][japanese][linguistic_imperialism][lexical_stratification]

英語と日本語の語彙史は,特に借用語の種類,規模,受容された時代という点でしばしば比較される.語彙借用の歴史に似ている点が多く,その顕著な現われとして両言語に共通する三層構造があることは [2010-03-27-1], [2010-03-28-1] の両記事で触れた.

英語語彙の最上層にあたるラテン語,ギリシア語がおびただしく英語に流入したのは,語初期近代英語の時代,英国ルネッサンス (Renaissance) 期のことである(「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1]) , 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1]) を参照).思想や科学など文化の多くの側面において新しい知識が爆発的に増えるとともに,それを表現する新しい語彙が必要とされたことが,大量借用の直接の理由である.そこへ,ラテン語,ギリシア語の旺盛な造語力という言語的な特徴と,踏み固められた古典語への憧れという心理的な要素とが相俟って,かつての中英語期のフランス語借用を規模の点でしのぐほどの借用熱が生じた.

ひるがえって日本語における洋語の借用史を振り返ってみると,大きな波が3つあった.1つ目は16--17世紀のポルトガル語,スペイン語,オランダ語からの借用,2つ目は幕末から明治期の英独仏伊露の各言語からの借用,3つ目は戦後の主として英語からの借用である.いずれの借用も,当時の日本にとって刺激的だった文化接触の直接の結果である.

英国のルネッサンスと日本の文明開化とは,文化の革新と新知識の増大という点でよく似ており,文化史という観点からは,初期近代英語のラテン語,ギリシア語借用と明治日本の英語借用とを結びつけて考えることができそうだ.しかし,語彙借用の実際を比べてみると,初期近代英語の状況は,明治日本とではなく,むしろ戦後日本の状況に近い.明治期の英語語彙借用は,英語の語形を日本語風にして取り入れる通常の意味での借用もありはしたが,多くは漢熟語による翻訳語という形で受容したのが特徴的である.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で示した借用のタイプでいえば,importation ではなく substitution が主であったといえるだろう(関連して,##902,903 も参照).また,翻訳語も含めた英語借用の規模はそれほど大きくもなかった.一方,戦後日本の英語借用の方法は,そのままカタカナ語として受容する importation が主であった.また,借用の規模も前時代に比べて著大である.したがって,借用の方法と規模という観点からは,英国ルネッサンスの状況は戦後日本の状況に近いといえる.

中村 (60--61) は,「文芸復興期に英語が社会的に優勢なロマンス語諸語と接触して,一時的にヌエ的な人間を生み出しながら,結局は,ロマンス語を英語の中に取り込んで英語の一部にし得た」と,初期近代英語の借用事情を価値観を込めて解釈しているが,これを戦後日本の借用事情へ読み替えると「戦後に日本語が社会的に優勢な英語と接触して,一時的にヌエ的な人間を生み出しながら,結局は,英語を日本語の中に取り込んで日本語の一部にし得た」ということになる.仮に文頭の「戦後」を「明治期」に書き換えると主張が弱まるように感じるが,そのように感じられるのは,両時代の借用の方法と規模が異なるからではないだろうか.あるいは,「ヌエ的」という価値のこもった表現に引きずられて,私がそのように感じているだけかもしれないが.

価値観ということでいえば,中村氏の著は,英語帝国主義に抗する立場から書かれた,価値観の強くこもった英語史である.主として近代の外面史を扱っており,言語記述重視の英語史とは一線を画している.反英語帝国主義の強い口調で語られており,上述の「ヌエ的」という表現も著者のお気に入りらしく,おもしろい.展開されている主張には賛否あるだろうが,非英語母語話者が英語史を綴ることの意味について深く考えさせられる一冊である.

・ 中村 敬 『英語はどんな言語か 英語の社会的特性』 三省堂,1989年.

2012-03-09 Fri

■ #1047. nice の意味変化 [semantic_change][etymology][loan_word]

英単語の意味変化としてよく知られているものが,いくつかある.[2010-08-13-1]の記事「#473. 意味変化の典型的なパターン」では,古典的な意味変化の類型にしたがって例をいくつか挙げたが,意味の良化 (amelioration) の代表例の1つとして nice を挙げた.評価を伴う形容詞は,「#505. silly の意味変化」 ([2010-09-14-1]) や「#742. amusing, awful, and artificial」 ([2011-05-09-1]) で挙げた語のように,意味を著しく,時には正反対へと変化させることがあるが,この nice も有名な例である.

現代英語の nice は「よい,すてきな;親切な」の意味で頻用されるが,元をたどると古フランス語 nice "simple, stupid, dull" の1300年頃の借用であり,当初の意味は古フランス語そのままに「愚かな」だった.この古フランス単語は,ラテン語 nescius "ignorant" に遡り,後者は否定接頭辞 ne- と「知っている」を意味する動詞 sciō に基づく形容詞だった.つまり,nice は,英語では「ものを知らない」愚か者を形容する語として出発したのである.

中英語での「愚かな」の語義での使用例を,Sir Gawain and the Green Knight から見てみよう.以下は,アーサー王が緑の騎士の挑発に怒って述べたことばである(Andrew and Waldron 版より,ll. 322--23).

And sayde: 'Haþel, by heuen þyn askyng is nys,

And as þou foly hatz frayst, fynde þe behoues.

申し出が「馬鹿げた」ものであるとの解釈は,次行の foly (愚行)からも支持される.中英語では nice は第1義的的に「愚かな」だったことは,MED "nice (adj.)" の語義記述からもわかる.

14--15世紀には「愚かな」の意味が優勢だったが,15世紀から女性の振る舞いを評価して「臆病な,内気な」の語義を発展させた.同時に「みだらな」も現われており,何をもって愚かな振る舞いとみるか違いが出ているように思われる.16世紀には「気むずかしい,やかましい」が現われ,「細かい」を経由して「繊細な,精密な」とプラス評価への兆しを示した.この最後の語義は,nice distinction (微細な区別)や a nice point of law (法律の微妙な点)などの表現に残っている.18世紀には,プラス評価が確立し,現在の「よい,すてきな」が現われ出した.新旧の語義の入り交じった16--17世紀辺りでは,文脈を精査してもどの語義で用いられているのかが判明しない場合があり,その多義性はきわまりなかった.いくつかの語義は現在までに失われたが,いくつかは現在にまで残っている.

silly にせよ nice にせよ,評価を伴う形容詞は,捉える人間の価値観一つで,プラス方向にもマイナス方向にもなる.現在でも,silly はプラスの評価(愛情・憐憫)を含めた「馬鹿な」となりうるし,nice はマイナスの評価(皮肉)を込めた「すてきな」となりうる.適切な文脈やイントネーションがなければ,You're a nice fellow. の真意を理解するのは難しい.

なお,名詞 nicety の意味変化も形容詞と平行して進んだ.当初は「愚かさ」で,現在は「繊細さ;優雅さ」である.英語に nice を供給したフランス語では,形容詞,名詞ともに廃用となっている.

・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2012-02-28 Tue

■ #1037. 前置詞 save [preposition][conjunction][french][latin][loan_word][etymology][but]

[2011-11-30-1]の記事「#947. 現代英語の前置詞一覧」で,marginal preposition として挙げた現代英語の前置詞の1つに save がある.辞書のレーベルとしては文語あるい古風とされることが多いが,「?を除いて」の意で,文例はいろいろと挙げられる.

・ They knew nothing about her save her name.

・ Answer the last question save one.

・ Every man she had ever loved, save her father, was now dead.

・ No one, save perhaps his wife, knows where he is.

・ All that remained to England in France, save Calais, was lost.

この前置詞は,民間語源的に動詞 save と関連づけられることがあるが,実際には古フランス語 sauf, sauve の1300年頃の借用である(もっとも,動詞 save と語源が間接的に関連することは確かである).この古フランス単語は "keeping safe or intact" ほどの意の形容詞で,これ自身はラテン語形容詞 salvus の単数奪格形 salvō あるいは salvā へさかのぼる.salvus は "unharmed, sound; safe, saved" の意であり,例えば salvo iure といえば,"law being unharmed" (法に違反せず)ほどを表わした.いわゆる奪格構文であり,英語でいえば独立分詞構文に相当する.

前置詞 save はこのような由来であるから,本来,後続する名詞句は形容詞 save と同格である.このことから,その名詞句が対格ではなく主格で現われ得ることも理解できるだろう.細江 (270--71) によれば,Shakespeare あたりまでは主格後続のほうが普通だったようだ (ex. I do entreat you, not a man depart, / Save I alone, till Antony have spoke. (Julius Cæsar, III. ii. 65--66.) .しかし,近代以降は,後ろに目的格を要求する通常の前置詞として意識されるようになり,現在に至っている.

一方,この save には,借用当初から接続詞としての用法もあり,現在では save that として Little is known about his early life, save that he had a brother. のような例がある.必ずしも that を伴わない古い用法では,直後に後置される人称代名詞が主格か対格によって,接続詞か前置詞かが区別されたわけであり,この点で両品詞を兼任しうる as, but, except, than などと類似する.細江 (271) は「今日でも save はその次に対格を伴わなければならないと断然主張するだけの根拠はない」としている.

中英語の用例については MED "sauf (prep.)" 及び "sauf (adj.)", 7 を参照.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2012-02-18 Sat

■ #1027. コップとカップ [etymology][doublet][triplet][japanese][loan_word][history]

日本語のコップとカップはどう違うか.『類義語使い分け辞典』によると,コップは,ガラス,プラスチック,金属製の冷たい飲み用の円筒形容器で,取っ手がない.一方,カップは陶磁製の熱い飲み物の容器で,取っ手がついている.前者の容量は200ccくらい,後者は250ccくらいというから,ここまで厳密に区別されていたのかと感心した.

以上は各語の指示対象の外見や用途の違いだが,語それ自体の違いはといえば,コップはオランダ語 kop に由来し,カップは英語 cup に由来する語である.コップは18世紀にすでに見られ,日本語に借用されて古い語である.

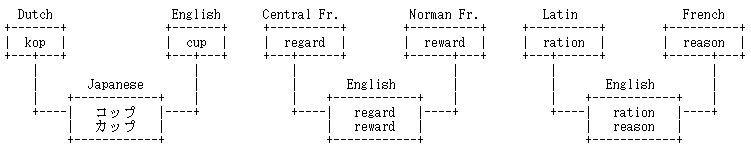

オランダ語 kop と英語 cup はもちろん同根語 (cognate) で,ラテン語 cūpa "vat, tub, cask" に遡る.これが両言語に借用され別々の語形で行なわれていたものが,そのまま日本語へ別々に借用され,意味を違えて定着したものである.

コップとカップのように,語源的には同根に遡るが,異なる借用元言語から別々に借用されて,異なる形態と意味をもって共存しているペアのことを2重語 (doublet) と呼ぶ.日本語で定着した2重語としては,ほかに,ゴムとガムがある.ゴムはオランダ語 gom から,ガム gum は英語から借用した語である.ポルトガル語 bolo のボーロと,英語 ball のボールも類例だ.また,3重語の例として,ポルトガル語 carta からのカルタ,英語 card からのカード,ドイツ語 Karte からのカルテが挙げられる.

さて,英語における2重語,3重語の例は,doublet の各記事で取り上げているのでそちらを見ていただくとして,日本語のコップとカップ,英語の regard と reward ([2009-07-13-1]) 及び ration と reason ([2011-11-27-1]) との関係を図示してみよう.

借用元言語のペアは,第1例のオランダ語と英語では姉妹語どうしの関係,第2例の中央フランス語とノルマン・フランス語では方言どうしの関係,第3例のラテン語とフランス語では母娘の関係であり,それぞれ異なっている.しかし,受け入れ側の言語にしてみれば,そのような系統関係はどうでもよい.後世の人間が調べてみたら,たまたまそのような関係にある2つの言語から借用したのだとわかる,という話しである.しかし,私たちのような後世の人間にとっては,こうした例は言語史や文化史の観点から実に興味深い.言語と文化の接触の歴史を雄弁に物語る例だからである.

2012-02-17 Fri

■ #1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語 [loan_word][french][history]

[2012-02-03-1]の記事「#1012. 古代における英語からフランス語への影響」で触れたように,フランス語が英単語を借用語として受け入れ始めたのは,古代の可能性を抜きにすれば,18世紀になってからである.現在でこそフランスでは英語の流入への反発が叫ばれるなどしているが,18世紀にはむしろイギリスへの心酔があった.

18世紀といえば,フランス語の地位はヨーロッパの国際社会のなかで最高潮に達しており,[2011-03-06-1]の記事「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」でみたように,英語へも国際的なフランス単語が流れ込んでいた.このフランス語の栄光を思えば,フランスのイギリスへの心酔とは矛盾した表現のように聞こえるが,1つの反動としてそれは確かに存在したのである.政治,イギリス生活,異国趣味,商業・運輸の領域などで借用語が見られる.ホームズ・シュッツ (147)より,いくつかを挙げよう.

bill, budget, comité (< committee), corporation, excise; jockey, punch, redingote (< riding coat), rosbif (< roast beef), whist; albatros, antilope, chimpanzee, tomahawk; bushel, chelin (< shilling), drawback, dumping, macadam, whiskey

英語史では,「○○語から英語への借用語」の例を列挙するのに熱をあげてきた.本ブログでも loan_word の記事で多く取りあげてきたし,「#756. 世界からの借用語」 ([2011-05-23-1]) や「#201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2)」 ([2009-11-14-1]) の記事がそれを代表している.しかし,特に英語が国際的な影響力をもつようになった近代以降については「英語から○○語への借用語」という観点が,英語史自身の側にも必要だと思う.英語から語彙的な影響を受けた言語の言語史では,例えば,日本語史などでは,もちろん英語からの借用語について研究されているのだが,そこでの成果をもう一度英語史側に戻してやって,英語史として総括することができればよいと考える.これは英語語彙史の話題にはなりえないが,英語の国際的な影響力の増大という話題にはなる.もっとも,近代から現代へと時代が下るにつれ,個々の言語へ個別に語彙的影響を与えるというよりは,国際的に一括して影響を与えるという傾向が強まるだろうから,英語史としても大雑把な総括になるのかもしれないが.

日本語に入った英単語については,今後,少しずつ話題にしてゆきたい.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2012-02-03 Fri

■ #1012. 古代における英語からフランス語への影響 [loan_word][palatalisation][french][germanic][anglo-saxon][etymology]

英語史においてフランス語が英語に与えてきた影響については,french の多数の記事で取り上げてきた.古英語末期から近代に至るまで,言語的な影響はほぼ仏から英への一方向であり,逆方向の影響は,英語が国際的に力をもってきた18世紀以降になって初めて,借用語の部門で認められるといってよい(ホームズ・シュッツ,p. 147).

しかし,英語史以前,アングロサクソン民族がブリテン島へ渡る直前には,英から仏への言語的影響が断片的に確認される.もっとも,当時の言語を英語や仏語と呼ぶのは,厳密には不適切だろう.標題も誤解を招く表現になっているが,以下に挙げる例の背景として念頭にあるのは,Anglo-Frisian と Gallo-Roman という段階での言語接触であることを断わっておく.

西ゲルマン諸語は,[k] が [ʧ] へと変化する口蓋化 (palatalisation) を経た Anglo-Frisian 言語群とそれ以外の言語群に分けることができる.口蓋化を経た Anglo-Frisian の話者の一部は,5世紀以前,民族大移動の一環としてフランス北部へ圧力をかけており,Artois 北西部,Boulogne 近辺に定住していたことを示唆する地名上の証拠も多くある.このときに,Anglo-Frisian が Gallo-Roman にいくつかの言語的な影響を与えた可能性がある.Martinet (5) が挙げている断片的な例を引こう.

上記の Anglo-Frisian 的な口蓋化が影響を及ぼした可能性の反映としては,ラテン語 caballum (馬)からフランス語 cheval (馬)への語頭子音の推移が挙げられる.フランス語(及びプロヴァンス語)以外のロマンス諸語では /k/ 音が保たれていることから,Anglo-Frisian の関与が考えられる.

フランス語 savon (石けん)は,西ゲルマン祖語 *saipōn に由来する語形に基づく.第1音節の母音は,オランダ語 zeep やドイツ語 Seife の母音ではなく,古英語 sāpe の母音を反映しているようにみえる.また,フランス語 hâte (急ぎ)もゲルマン語からの借用だが,ゴート語の haifsts に示されるような2重母音よりは,古フリジア語 hāst (cf. 古英語 hǣst) の長母音をよく反映している(オランダ語 haast やドイツ語 Hast は後代にフランス語から借用されたもの).同じく母音の例を挙げれば,フランス語 est (東)の母音は,オランダ語 oost やドイツ語 Ost よりも,古英語 ēast の母音により近い.

上記の例が,主張しているような言語接触の反映であると結論づけるためには,関与する諸言語間の音韻対応と各言語の音韻変化とを詳細につき合わせることが必要だろう.しかし,この言語接触の仮説は,西ゲルマン語族の一派が,大陸からブリテン島へ渡る途中に,フランス北部に定住,そして通過してゆく姿を思い描かせる仮説であり,興味をそそられる.

西ゲルマン語族のブリテン島への移住に関する地図は,[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」を参照.ゲルマン諸語の系統図と分布図は,[2009-05-08-1]の記事「#9. ゴート語(Gothic)と英語史」を参照.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

・ Martinet, André. "Comment les Anglo-Saxons ont-ils accédé à la Grande-Bretagne?" La Linguistique 32.2 (1996): 3--10.

2012-01-07 Sat

■ #985. 中英語の語彙の起源と割合 [lexicology][loan_word][statistics][me][sggk]

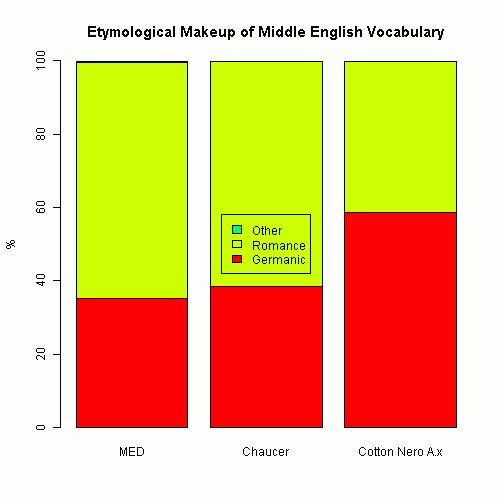

[2011-08-20-1]の記事で「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」を総括したが,中英語の語彙の内訳はどうだったのだろうか.これについても様々な研究があるが,従来の統計では,古英語由来の語彙が60--70%,古仏語由来の語彙が22--30%,古ノルド語由来の語彙が8--10%,それ以外が1%未満という数値が出されている (Duggan 238) .

ところが,Norman Hinton が1980年代後半から発表している中英語語彙の大規模な調査の報告によれば,従来の統計とは相当に異なる数値が示されている.Hinton の論文は未入手なので,以下は Hinton の報告そのものではなく,Duggan (238--39) で言及されているその概要に基づくものだが,参考までに要約する.

MED からランダムに取り出した数千語の見出し語とその語源情報に基づいて語種を分類した結果,Germanic 35.06%, Romance 64.54%, Other 0.35% という数値がはじき出された.従来の統計と比べると Germanic と Romance の数値が逆転しているかのようであり,統計の前提や手法によって,これほどまでに結果が左右されるものかと恐ろしくなる.いずれの統計も,眉に唾を付けて解釈しなければならないことは認めつつ,先を続けよう.

Hinton は,Chaucer や Cotton Nero A.x の言語についても語彙分類を行なっており,中英語の特定の時期における語彙の平均的な内訳と比較することによって,各言語の「年代測定」を試みている.Chaucer の語彙内訳は Germanic 38.5%, Romance 61.2%, Other 0.09% という比率であり,これは1460年の平均的な比率に相当するという.また,Cotton Nero A.x については Germanic 58.7, Romance 41%, Other 0.15% という比率で,1390年の平均的な比率を指すという.これはもちろん理論値であり,絶対年代を指すわけではない.むしろ,Chaucer と Cotton Nero A.x の70年という相対的な差が,それぞれの語彙の使い分けの差,そしておそらくは文体的な差に対応しているかもしれないという可能性がおもしろい.

・ Duggan, H. N. "Meter, Stanza, Vocabulary, Dialect". Chapter 8 of A Companion to the Gawain-Poet. Ed. Derek Brewer and Jonathan Gibson. Cambridge: Brewer, 1997. 221--42.

・ Hinton, Norman "The Language of the Gawain-Poems." Arthurian Interpretations 2 (1987): 83--94.

2012-01-06 Fri

■ #984. flat adverb はラテン系の形容詞が道を開いたか? [adverb][adjective][flat_adverb][latin][loan_word][suffix][-ly]

flat adverb の起源については,[2009-06-07-1]の記事「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」や[2012-01-03-1]の記事「#981. 副詞と形容詞の近似」で簡単に触れてきた.古英語では,形容詞の基体に語尾 -e が付加されて副詞として機能したが,その -e 語尾自体が音消失にさらされて結果的に無に帰したために,形容詞と同形の副詞が生まれることになった.これが,flat adverb の形態的な起源である.中英語以降,明示的な副詞語尾としての -ly の生産性も高まってきたが,flat adverb も決して廃れることなく,現在にまで存続している.

以上が flat adverb の概略的な歴史だが,ここに興味深い問題がある.flat adverb は現在ではたいてい日常語・口語・俗語の響きを伴うが,このような register 上の特徴は歴史上いかにして生じてきたのだろうか.flat adverb の発達史を詳しく調べれば解決できる問題かもしれない.

この問題と関連するかもしれないが,細江 (127--28) は,-e 語尾の消失により,副詞と形容詞が同形となったことに言及した後で,次のように述べている.

こういうふうに土着の語で,形容詞と副詞とが形態上の別を失った後,〔中略〕外国語の勢力も加わって,ラテン系の形容詞が副詞代用となる例を開いた.次のごときは実にその例である.

Thou didst it excellent.---Shakespeare.

Grow not instant cold.---ibid.

今日でも俗語ではこの例が非常に多い.たとえば,

She talks awful.---Mark Twain.

You must ha' been an uncommon nice boy.---Dickens.

The mountains proved exceeding high.---H. R. Haggard.

ばかりでなく,今日りっぱに文語中に入っているものも少なくはない.たとえば,

Quick as thought I switched on the light.--Kaye-Smith.

And doubtless there was more in him than met the eye, as is the way with great men.---Chesterton.

引用の「ラテン形の形容詞が副詞代用となる例を開いた」とは,比喩的な謂いだろうか,あるいは歴史的事実を表現したものだろうか.特にこの箇所で参考文献が与えられているわけではなく,真偽は定かではないが,気になる言及である.いずれ追究してみたい.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

2012-01-05 Thu

■ #983. flat adverb の種類 [adverb][adjective][loan_word][flat_adverb][binomial]

過去2日の記事 (##981,982) で flat adverb の問題に言及してきたが,flat adverb と一口に言っても様々な種類がある.昨日挙げた例のなかだけでも,He ran good と real bad news とでは副詞としての用法が異なる.今回は『新英語学辞典』に従って,主として -ly adverb と比較しながら,flat adverb の種類を分類してみよう.

(1) flat adverb と -ly adverb の両方が用いられる場合に,意味を違えていることが多い.dear vs dearly, fast vs fastly, free vs freely, hard vs hardly, late vs lately, near vs nearly, pretty vs prettily などの例がある.

(2) 日常語・口語・俗語として,特にアメリカ英語で好まれる.次例のごとく,ひきしまった力強い感じを与えることが多い.

Alice's elbow was pressed hard against it.

But she did not venture to say it out loud.

Then they both bowed low.

I lighted the torch high.

Sure you won't change your mind and come and look for lions in Rhodesia?

I shall doubtless see you tomorrow.

(3) 主に強調語として他の語を修飾する.mighty cold, burning hot, real good ([2012-01-04-1]), terrible strong, dead tired.

(4) 比較の表現や直喩 (simile) においては,flat adverb の容認度が高くなる.

Come as quick as you can.

I can't stay longer.

He stared at me now as expressionless as a stone.

Silver leant back against the wall as calm as though he had been in church.

Helpless as a sheep, I moved along under his expert direction.

(5) binomial として,副詞が連続する場合.speak loud and clear, lose fair and square, be brought up short and sharp, etc. (Quirk et al. 406)

(6) 詩において.One road leads to the river, As it goes singing slow. (Masefield)

(7) flat adverb は -ly adverb と異なり,動詞の(あるいは目的語があればその)後位置に限られる.He drove slow.; We got the house cheap.

(8) be, appear, look, sound, feel, taste, smell, turn, run, grow, prove, remain などの第1文型も第2文型も取り得る動詞に後続する場合には,flat adverb か -ly adverb かによって文型が分かれる.The train appeared slow/slowly.; The boys looked eager/eagerly.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2011-12-21 Wed

■ #968. 中英語におけるフランス借用語の質的形容詞 [french][loan_word][adjective][me]

12月17日,18日に,日本歴史言語学会の設立総会および第一回大会が大阪大学で開催された.関心があるので出席してみたが,いくつかの興味深い発表があった.特に,輿石哲哉氏の発表「英語の語形成史と形容詞のタイプについて」が語彙借用史の観点からおもしろかった.

形容詞には,意味的に2種類が区別されるという.1つは,評価を含み,程度を示すことのできる qualitative adjective (QA) で,good, beautiful, kind などがその典型である.これらは評価を示すものであり,very で強調できるし,比較級も作れる.もう1つは,評価を含まず,関係を示す relational adjective (RA) であり,Indian, linguistic, opposite などがその典型である.通常,強調したり比較級にすることはできない.

輿石氏の主張のなかで興味深かったのは,RA は QA よりも指示性が強く,名詞に一歩近いということである.換言すれば,評価を示す QA こそが形容詞のプロトタイプであり,RA は多かれ少なかれそこから逸脱しているために,形容詞的な性格が弱く,逆に名詞的性格が強いといえる.さて,語の借用といえば,数的に名詞が圧倒していることが知られている (##902,879,666,667) .このことは,形容詞でいえば典型的な形容詞である QA よりも,名詞に一歩近い形容詞である RA のほうが,より多く借用されているという事実と関連するのではないか.以上が,輿石氏の主張の一部であった.

確かに,日本語でも名詞に「の」や「な」や「的」をつければ,どんな名詞でも形容詞な用法へと転化できる.この形容詞の意味・機能を "relation" と呼ぶのであれば,relation の種類 のほうが quality の種類よりもずっと多いことは頷ける.名詞の数と同じだけ対応する形容詞があるということになるからだ.これは借用語に限ったことではないだろう.借用語か本来語かにかかわらず,形容詞全体における QA と RA の割合は,そもそも後者に大きく偏っていると考えられる.

だが,借用語に限ると,興味深い事実が浮かび上がってくる.現代英語ではなく,フランス借用語が本格的に流入した中英語の時代に絞った場合の話しだが,借用語形容詞を眺めてみると,どうも上記の予想に反して QA の割合がなかなか多そうである.形容詞の具体例は,[2011-02-16-1]の記事「#660. 中英語のフランス借用語の形容詞比率」で挙げた形容詞一覧を参照されたい.QA の多いことが見て取れるだろう(もちろん,この一覧はクレパンによる抜粋であり,網羅的ではないが).また,この一覧は,本来語の QA と比較されるくらいに高頻度の基本語を多く含んでいることにも気づくかもしれない.英語におけるフランス借用語の形容詞に,案外と QA が多いこと,特に高頻度で基本的な QA が多いことは,注目に値する事実である.

2011-11-27 Sun

■ #944. ration と reason [doublet][history_of_french][french][latin][etymology][loan_word]

英語語彙に散見される 2重語 (doublet) は,そのソース言語(方言)の組み合わせによって様々な種類がみられる.これまでの doublet の記事で取り上げてきた例は,フランス語絡みが多い.今回もフランス語からの借用語を扱うが,さらにその元であるラテン語の形態との間で2重語の関係を作っている例をみてみよう.

ラテン単語は,その娘言語であるフランス語へ伝わる際に音韻変化を経た.その音韻変化の1つに,ラテン語の典型的な名詞語尾 -tiō(nem) がフランス語で -son へと発達したというものがある.これにより,ラテン語 ratiōnem はフランス語 raison へ,同様に traditiōnem は trahison へ,pōtiōnem は poison へ,lectiōnem は leçon へと変化した.

音韻変化は原則として例外なしとすると,フランス語に -tion の形態は残らないはずだが,実際にはいくらでも存在する.それは,フランス語が,音韻変化を遂げた後に改めてラテン語から語源的な形態を借用した(あるいは復活させた)からである.その段階で,すでに,フランス語の内部において語源を一にする2つの異なる形態(フランス語形とラテン語形)が2重語として共存していたことになる.そして,フランス語におけるその2形態が,時期は必ずしも同じでないにせよ,そのまま英語へも借用され,2重語の関係がコピーされたのが,ration -- reason, tradition -- treason, potion -- poison, lection -- lesson のようなペアである.

ration -- reason には,ratio という同根語も英語に存在し,3重語 (triplet) を形成している.tradition はラテン語 trādere ("through" + "give") からの派生名詞で,「(次世代に)引き継ぐこと,明け渡すこと」が原義である.同語源の英単語 treason (裏切り)は「(人を)売り渡すこと」ほどの語義から発達した.英単語の tradition 自体も,15世紀末から17世紀までは「裏切り」の語義をもっていた.

[2011-02-09-1]の記事「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」で見たように,フランス語とラテン語の語形は見分けるのが難しいことも多い.中世ではそれくらい両言語の差は小さく,それだけにラテン語にもある程度慣れていたフランスの書記たちは大いに混乱していた.古フランス語においては,フランス語形とラテン語形の併存は常態であり,その状況のなかで上記のような2重語が生み出された.そして,その余波は海峡を越えてイングランドへも伝わった.英語史の少なくとも一部は,このようにフランス語史と密接に関わっていることがわかるだろう.

このような2重語の例は,改めて英語語彙の多層性を見せてくれる例として覚えておきたい.

2011-11-17 Thu

■ #934. 借用の多い言語と少ない言語 (2) [loan_word][borrowing][french][geography]

[2011-10-17-1]の記事「#903. 借用の多い言語と少ない言語」の続編.言語によって借用語を受け入れる度合いが異なっている点について,Otakar Vočadlo という研究者が homogeneous, amalgamate, heterogeneous という3区分の scale of receptivity を設けていることに触れたが,同じ3区分法を採用している研究者に Décsy がいる.以下,下宮 (62--63) による Décsy の論の紹介を参照しつつ,3区分とそれぞれに属する主なヨーロッパ語を挙げよう.

(1) 借用に積極的な言語 "Mischsprachen" (混合語): English, French, Albanian, Romanian

(2) 借用に消極的な言語 "introvertierte Sprachen" (内向的な言語): German, Icelandic, Czech, Modern Greek

(3) 中間的な言語 "neutrale Sprachen" (中立的な言語): Polish, Danish, Swedish, Dutch

上で Mischsprachen として分類されている言語の借用元諸言語を記すと,以下の通り.

・ English: Old English, French, Celtic, Latin

・ French: Latin, Frankish, Celtic

・ Albanian: Illyrian, Latin, Slavic, Turkish

・ Romanian: Latin, Slavic, French

フランス語は近年英単語の借用を拒んでいるというイメージがあり,借用語の少ない言語かのように思われるかもしれないが,英語ほどとは言わずとも,かなりの Mischsprache である.基層のケルト語にラテン語が覆い被さったのみならず,フランク語からの借用語も少なくない.ゲルマン系とロマンス系が語彙的に同居しているという点では,英語とフランス語は一致している.

[2011-10-17-1]の記事でも触れたように,借用語の多寡は,その言語の構造的な問題というよりは,その言語の共同体の政治的・社会的な態度の問題としてとらえるほうが妥当のように思われる.もっと言えば,[2011-11-10-1]の記事「#927. ゲルマン語の屈折の衰退と地政学」で取り上げたように,共同体の地政学的な立ち位置に多く依存する問題なのではないか.

・ Vočadlo, Otakar. "Some Observations on Mixed Languages." Actes du IVe congrès internationale de linguistes. Copenhagen: 1937. 169--76.

・ 下宮 忠雄 『歴史比較言語学入門』 開拓社,1999年.

・ Décsy, Gyula. Die linguistische Struktur Europas. Wiesbaden: Kommissionsverlag O. Harrassowitz, 1973.

2011-10-23 Sun

■ #909. 接尾辞 -wise の復活におけるドイツ語 -weise の影響 [suffix][word_formation][contact][borrowing][loan_word][ame][german]

[2010-12-11-1]の記事「#593. 現代によみがえった古い接尾辞 -wise」の続編.

Foster (100) は,-wise の生産性の復活は,アメリカ英語で始まり,その背景には American-German 語法の影響があったのではないかと述べている.

It cannot be denied that such expressions as 'engineeringwise' are very readily coined in modern English and that this habit comes from America where in turn the astonishingly free use of the ending '-wise' owes something to the equally free application in German of the parallel -weise (as in beispeilsweise 'for example', gastweise 'as a guest', and others). . . . It may well be that the old usage had lingered on in the United States to a greater extent than in the English of Britain, but it can scarcely be doubted that its blossoming forth in the twentieth century was due to a more or less unconscious transference of a German habit, whether on the part of scholars or --- more likely --- of immigrants.

Foster は,-wise の例に限らず,アメリカ英語における多くの革新的表現がドイツ語からの影響によるものであると提起している.それは,彼の著わした The Changing English Language の全体を貫く主張とも言えるほどで,文字通りに受け取ると,アメリカ英語の革新(そして,そのイギリス英語への伝播)は,語句,意味,文法に至るまでドイツ語法の写しではないかと思えてくるほどである.

もちろん,文字通りに受け取ることはできない.借用や影響の同定は必ずしも容易でないからだ.同定のためには,借用や影響が生じたとされる当時の両言語の共時的記述がなされていなければならず,その他に社会状況その他も詳細に分かっていなければならないことが多い.Foster もすべての例について十分な証拠を与えて議論しているわけではないので,評価には慎重にならなければならないだろう.

とはいえ,翻訳借用 (loan translation) や意味借用 (semantic loan) を含めた substitution ([2011-10-15-1]) を積極的に評価しようとするタイプの議論は,個人的には好きである.客観的な証拠を挙げての議論ではない以上,信念の問題といったほうがよいのかもしれないが,言語間の影響には importation のような表面的に見られる以上の効果がもっとあるはずだと考える.外国語からの影響について,過大評価は注意すべきだが,過小評価にも気をつけなければならないように思う.

アメリカ英語において外国語の影響が過小評価されてきた経緯については,Foster (86--87) に要領よくまとめられている.そこから,要点となる部分を抜き出そう.

Writers on the subject of Americanisms have usually made little of the fact that, in the past, millions of Americans have had a foreign language as their mother-tongue, though in fact it is incredible that the language of the country should not have been affected thereby. . . . In other words there has been a natural tendency to see foreign influences as consisting solely in straightforward loan-words from German, Yiddish, Spanish, Italian or whatever the language of the immigrants may have been. / Fortunately there have been some signs in recent years that scholars are becoming rather more aware that foreign borrowing into American speech has been taking place on a larger scale than had been thought.

借用の同定には決着がつかないことが多いのだが,大胆に問題提起し,慎重に議論するというプロセスを経ることは重要だろう.

・ Foster, Brian. The Changing English Language. London: Macmillan, 1968. Harmondsworth: Penguin, 1970.

2011-10-19 Wed

■ #905. 借用語を共時的に同定することはできるか (2) [borrowing][loan_word][phonemicisation]

昨日の記事「#904. 借用語を共時的に同定することはできるか」 ([2011-10-18-1]) の続編.ここ数日で取り上げてきた Haugen の論文中で,Fries and Pike による興味深い題名の論文が参照されていたので,入手して読んでみた.借用語の音韻論は本来語の音韻論と異なっていることがあり,その差が借用語の同定に貢献しうるか否かという議論が,標題の問題と関わってくるからだ.

メキシコ南部 Oaxaca 州のマサテコ族によって話される Mazateco 語では,原則としてすべての無声閉鎖音が鼻音の後で有声化する.例えば,音素 /t/ は鼻音の後では異音 [d] として現われる.ところが,少数の例外が存在する.スペイン借用語 siento (百)では,上記の原則が破られ鼻音の後に [t] が現われるという.この語は高頻度語で,本来語に代替語がないために,上記の原則の重要な反例となる.これにより,[nd] と [nt] がもはや相補分布をなさなくなるため,構造言語学の方法論に従えば,/d/ の音素としての地位を認めざるを得ない.phonemicisation (音素化)の例ということになろう.

しかし,話者の反応を調査すると,siento のような僅かな例外があるからといって,/d/ を /t/ と区別される音素として一般的に認めていることを示す証拠は強くないという.理論的な minimal pair テストが明らかにするところと,話者の意識とは異なるということだろうか.この矛盾を解消すべく,Fries and Pike は次のような結論に至る.

The Mazateco evidence points to the conclusion, then, that two or more phonemic systems may coexist within a single dialect, even though one or more of these systems may be highly fragmentary. (31)

siento などの少数の予期せぬ例は,既存の音韻体系内の周辺部に位置づけられるわけではなく,その外側に並び立つもう1つの音韻体系に位置づけられ,両音韻体系が話者の中で共存しているのではいかという結論である.個人における複数の音韻体系の共存は,何も借用語のもたらす異質な音韻を説明するためだけに持ち出した考え方ではなく,通常の発話の音韻体系とささやき声の音韻体系は異なるし,歌声の音韻体系とも異なるといったように,様々な次元で見られる現象だというのが,Fries and Pike の主張である.

では,逆に言うと,音韻分布を詳細に調べることによって,周辺的な音韻体系を主たる音韻体系から区別できるということであれば,前者を特徴づけていると考えられる借用語彙を共時的に同定できるということになるのだろうか.だが,そう間単に行かない.昨日の記事でも述べたように,上に仮定した両音韻体系を分ける線を引くという作業はあくまで確率の問題であり,音韻分布を詳しく調べたところで明確な線引きはできそうにないからだ.siento が借用語であるということが,先に別の証拠により分かっているがゆえに音韻上の問題として提起できるという事情があるのであり,逆の方向の問題提起,もっぱら共時的な観察をもとに,ある語が借用語であるに違いないと提案する議論はやはり難しいようだ.

Fries and Pike は,以下を議論の結論としてではなく前提として明言している.

In a purely descriptive analysis of the dialect of a monolingual speaker there are no loans discoverable or describable. An element can be proved to be a loan word only when two dialects are compared. The description of a word as a loan is a mixture of approaches: the mixing of purely descriptive analysis with dialect study, comparative work, or historical study. Dialect mixture cannot be studied or legitimately affirmed to exist unless two systems have previously been studied separately. It follows that in a purely descriptive analysis of one particular language as spoken by a bilingual, no loans are discoverable. (31)

一般に,借用語は受け入れ側の言語の音韻論に吸収されやすい.あるいは,当初は元の言語の音韻論を保持したとしても,時間とともに nativise されやすい.はたまた,元の言語の音韻論そのものが受け入れ側の言語に導入され,それに基づいて作られた本来語の新語が,借用語と区別できなくなるという場合もある.

昨日の議論と合わせて,一般論として,標題の問いに対する答えは No と言わざるを得ないだろう.

・ Fries, Charles C. and Kenneth L. Pike. "Coexistent Phonemic Systems." Language 25 (1949): 29--50.

2011-10-18 Tue

■ #904. 借用語を共時的に同定することはできるか [borrowing][loan_word][diachrony]

[2011-10-14-1]の記事「#900. 借用の定義」で触れた通り,借用 (borrowing) は歴史的な過程であり,共時的な結果ではない.結果として共時的に蓄積されているのは,あくまで借用語彙である.通時的な借用と共時的な借用語彙の間に因果関係があることは言うまでもないが,特に共時的な観点からは両者を明確に区別すべきである.これは,次の問題に関わる."Can loanwords be identified by a student who knows nothing of the previous stages of a language?"

ある語が借用語か否かを区別する共時的な方法の1つとして,借用語の示す異質な音韻・形態が挙げられるかもしれない.借用語は,自言語の様式に完全に同化していない限り,ソース言語の様式をいくぶんか受け継いでおり,異質なものとして浮き立っている可能性があるからだ.しかし,この基準は絶対的ではない.同質と異質の間に明確な線引きを施すことは難しいからだ.

Now it would be impossible to deny that, as we have shown in a preceding section, many loanwords have introduced features of arrangement which are numerically less common than certain other features and which sometimes stand in other relationships to the rest of the language than the previously existent patterns. But to identify the results of a historical process like borrowing is simply not possible by a purely synchronic study. What we find when we study a structure without reference to its history is not borrowing or loans, but something that might rather be described as 'structural irregularity'. This is not an absolute thing: word counts have shown that patterns vary in frequency from the extremely common to the extremely rare, with no absolute boundary between the two. Patterns of high frequency are certain not to sound 'queer' to native speakers; just how infrequent must a pattern be before it begins to 'feel foreign'? (Haugen 229--30)

たとえ「異質な音韻・形態」を確率的に割り出すことができたとしても,それを示す語彙には借用語のみならず非借用語の一部も含まれることになるだろうし,借用語でありながらそこに含まれないものも出てくるだろう.異質な音韻・形態を示す語彙は,それこそ確率論的に定義されるに語彙にすぎず,"items of LIMITED LEXICAL DISTRIBUTION" (Haugen 230) や "systemic fragments" (Haugen 231) と呼ばれておしまいになるかもしれない.

通時的な過程である借用の結果としての借用語彙が,話者の共時的な言語知識(特に音韻論や形態論)の中にいかに反映されているか --- 理論的に挑戦をせまる大きな問題である.

・ Haugen, Einar. "The Analysis of Linguistic Borrowing." Language 26 (1950): 210--31.

2011-10-17 Mon

■ #903. 借用の多い言語と少ない言語 [borrowing][loan_word][icelandic]

昨日の記事「#902. 借用されやすい言語項目」 ([2011-10-16-1]) で取り上げた "scale of adoptability" は,ある言語項目の借用されやすさは,それが言語体系に構造的に組み込まれている程度と反比例するという趣旨だった.ここで,次の疑問が生じてくる.言語体系の構造は言語によって異なるのだから,比較的借用の多い言語と少ない言語というものがあることになるのだろうか.

例えば,英語や日本語はしばしば借用の多い言語と言われるが,それは借用が少ないとされる言語(アイスランド語,チェコ語など)との比較においてなされている言及にちがいない.中英語期から近代英語期にかけての語彙史は借用語の歴史と言い換えてもよいほどで,現代英語では勢いが減じているものの([2011-09-17-1]の記事「#873. 現代英語の新語における複合と派生のバランス」を参照),英語史全体を借用の歴史として描くことすら不可能ではないかもしれない.一方,[2010-07-01-1]の記事「#430. 言語変化を阻害する要因」で示したように,アイスランド語は「借用語使用を忌避する強い言語純粋主義」をもっているとされ,借用が著しく少ない言語の典型として取り上げられることが多い.このように見ると,諸言語間に "scale of receptivity" なる,借用の受けやすさの尺度を設けることは妥当のように思われる.Haugen (225) によれば,Otakar Vočadlo という研究者が,homogeneous, amalgamate, heterogeneous という3区分の scale of receptivity を設けており,この種の尺度の典型を示しているという.

しかし,諸言語間の借用の多寡はあるにせよ,それが言語構造に依存するものかどうかは別問題である.Kiparsky は,言語構造依存の考え方を完全に否定しており,借用の多寡は話者の政治的・社会的な立場に依存するものだと明言している (Haugen 225) .この問題について,Haugen (225) はお得意の importation vs. substitution の区別を持ち出して,Kiparsky に近い立場から次のように結論している.

Most of the differences brought out by Vočadlo are not differences in actual borrowing, but in the relationship between importation and substitution, as here defined. Some languages import the whole morpheme, others substitute their own morphemes; but all borrow if there is any social reason for doing so, such as the existence of a group of bilinguals with linguistic prestige.

この Haugen の見地では,例えば借用の多いと言われる英語と少ないと言われるアイスランド語の差は,実のところ,借用の多寡そのものの差ではなく,2つの借用の方法 (importation and substitution) の比率の差である可能性があるということになる.importation に対する substitution の特徴は,形態的・音韻的に借用らしく見えないことであるから,借用する際に substitution に依存する比率の高い言語は,その分,借用の少ない言語とみなされることになるだろう.両方法による借用を加え合わせたものをその言語の借用の量と考えるのであれば,一般に言われているほど諸言語間に著しい借用の多寡はないのかもしれない.借用の議論において比較的目立たない loan translation (翻訳借用) や semantic loan (意味借用)に代表される substitution の重要性を認識した次第である.

・ Haugen, Einar. "The Analysis of Linguistic Borrowing." Language 26 (1950): 210--31.

・ Vočadlo, Otakar. "Some Observations on Mixed Languages." Actes du IVe congrès internationale de linguistes. Copenhagen: 1937. 169--76.[sic]

2011-10-16 Sun

■ #902. 借用されやすい言語項目 [borrowing][loan_word]

昨日の記事「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) で述べたとおり,借用を論じるに当たって,Haugen の強調する importation と substitution の区別は肝要である.この区別は,借用されやすい言語項目について考える際にも,重要な視点を提供してくれる.

直感的にも理解できると思われるが,他言語から最も借用されやすい言語項目といえば,語彙であり,特に名詞である.一方,文法項目の借用は不可能ではないとしても,最も例が少ないだろうということは,やはり直感されるところだ.言語項目の借用されやすさを尺度として表わすと,"scale of adoptability" なるものが得られる.William Dwight Whitney の1881年の scale によると,名詞が最も借用されやすく,次に他の品詞,接尾辞,屈折接辞,音と続き,文法項目が最も借用されにくいという (Haugen 224) (関連して,現代英語の新語ソースの76.7%が名詞である件については[2011-09-23-1]の記事を,英語語彙の品詞別割合については[2011-02-22-1], [2011-02-23-1]の記事を参照).文法項目の借用されにくさについては,Whitney は,言語項目が形式的あるいは構造的であればあるだけ,その分,外国語の侵入から自由であるという趣旨のことを述べている.

もちろん,文法項目でも借用されている例はあり,上述の scale は規則ではなく傾向である.しかし,この scale は多くの言語からの多くの借用例によって支持されている.この問題について,Haugen (224) は importation vs. substitution の視点から,次のように述べている.

All linguistic features can be borrowed, but they are distributed along a SCALE OF ADOPTABILITY which somehow is correlated to the structural organization. This is most easily understood in the light of the distinction made earlier between importation and substitution. Importation is a process affecting the individual item needed at a given moment; its effects are partly neutralized by the opposing force of entrenched habits, which substitute themselves for whatever can be replaced in the imported item. Structural features are correspondences which are frequently repeated. Furthermore, they are established in early childhood, whereas the items of vocabulary are gradually added to in later years. This is a matter of the fundamental patterning of language: the more habitual and subconscious a feature of language is, the harder it will be to change.

これを私的に解釈すると次のようになるだろうか.借用は,ある言語項目を必要に応じて(ただし,[2009-06-13-1]の記事「#46. 借用はなぜ起こるか」で挙げた理由ような広い意味での「必要」である)他言語から招き入れる過程であり,その方法にはソース言語の形態を導入する革新的な importation と,自言語の形態で済ませる保守的な substitution がある.言語体系にそれほど強く織り込まれていず,頻度もまちまちである一般名詞のような借用においてすら保守的な substitution に頼る可能性が常にあるのだから,言語体系に深く構造的に組み込まれており,高頻度で生起する文法的な項目は,借用を必要とする機会が稀であるばかりか,稀に借用される場合にも革新的な importation に頼る確率は低いだろう.このように考えると,借用における substitution は一見すると importation よりも目立たないが,(両者を足して借用100%とする場合)後者と異なりその比率が0%になることはなさそうだ,ということになろうか.従来の一般的な考え方に従って importation を借用の核とみなすのではなく,substitution を借用の核とみなすことにするならば,実際のところ,言語には見た目以上に借用が多いものなのかもしれない.

・ Haugen, Einar. "The Analysis of Linguistic Borrowing." Language 26 (1950): 210--31.

2011-10-15 Sat

■ #901. 借用の分類 [borrowing][terminology][loan_word][loan_translation]

昨日の記事「#900. 借用の定義」 ([2011-10-14-1]) に引き続き,今回は借用の分類の話題を.Haugen の提案している借用の分類では,importation と substitution の区別がとりわけ重要である.分類を概観する前に,用語を導入しておこう.

・ model: 借用元の形式

・ loan: 借用により自言語に定着した形式

・ importation: model と十分に類似した形式を自言語へ取り込むこと

・ substitution: model に対応する自言語の形式を代用すること

Haugen (214--15) は借用語を大きく3種類に分類している.

(1) LOANWORDS show morphemic importation without substitution. Any morphemic importation can be further classified according to the degree of its phonemic substitution: none, partial, or complete.

(2) LOANBLENDS show morphemic substitution as well as importation. All substitution involves a certain degree of analysis by the speaker of the model that he is imitating; only such 'hybrids' as involve a discoverable foreign model are included here.

(3) LOANSHIFTS show morphemic substitution without importation. These include what are usually called 'loan translations' and 'semantic loans'; the term 'shift' is suggested because they appear in the borrowing language only as functional shifts of native morphemes.

具体例で補足すると,(1) の(狭い意味での) loanword の典型例として,英語の America が日本語へそのまま借用された「アメリカ」がある.この際に生じたのは,形態的な importation であり,かつ音韻的にもほぼそのまま model が受け継がれている (imported) .一方,形態的に importation ではあるが,音韻的に完全に日本語化した (substituted) と考えられる「ラブ」 (love) がある.「ラヴ」として借用されたのであれば,音韻上,部分的に日本語化したと表現できるだろう.

(2) の loanblend の例としては,複合語の借用の場合などで,形態的な importation と substitution が同時に見られる「赤ワイン」 (red wine) のような例が挙げられる.しばしば,hybrid として言及されるが,過程としての hybrid と結果としての hybrid は,本来区別すべきものである(昨日の記事[2011-10-14-1]の最終段落を参照).混合がその中で生じている形態の単位によって,blended stem, blended derivative, blended compound が区別される.

(3) の loanshift には,loan_translation (翻訳借用; calque とも)呼ばれているもの,そして semantic loan (意味借用)と呼ばれているものが含まれる.前者では自言語の語彙目録に新たな morph が登録されることになるが,後者に至っては同形態がすでに存在するので,他言語からの影響を示すものは意味のみであるという点が特異である.ただし,既存の morph と意味の関連が希薄な場合には,語彙目録に異なる morph として立項されるかもしれない.意味の近似により既存の morph に従属する場合には loan synonym,意味の隔たりにより別の morph として立項される場合には loan homonym と呼ばれる.loan translation が複合語を超えてイディオムなどの連語という単位へ及ぶと,syntactic substitution と呼べることになるだろう (ex. make believe < F fair croire ) .

借用の方法が importation か substitution か,借用の単位が morphology か phonology かによって (1), (2), (3) の区分と,さらなる下位区分が得られることになる.ここで注意したいのは,どの種の借用でも semantics のレベルでは必ず importation が生じていることである.「意味借用」などの術語に惑わされてはならないのは,いずれにせよ,意味は必ず借用されるということである.

Haugen は,さらに細かい下位区分と多くの術語を導入しながら,借用を論題通りに "analysis" してゆく.借用という問題の奥深さが感じられる好論である.

・ Haugen, Einar. "The Analysis of Linguistic Borrowing." Language 26 (1950): 210--31.

2011-10-14 Fri

■ #900. 借用の定義 [borrowing][terminology][loan_word]

言語項目の借用 (borrowing) については,語の借用を中心に様々な話題を扱ってきた.英語史においても,語の借用史は広く関心をもたれるテーマであり,それ自体が大きな主題だ.借用語に関する話題は,時代ごとあるいはソース言語ごとに語を列挙して,形態的・意味的な特徴を具体的に指摘したりすることが多いが,借用という現象について理論的に扱っている研究はあまりない.そこで,借用の理論化を試みている Haugen の論文を紹介したい.

Haugen (210--11) は,borrowing を "Sprachmischung" (= language mixture) あるいは "hybrid" と呼ばれる過程とは区別すべきだと説く.Sprachmischung はカクテルシェーカーで2言語の混合物を作るような過程を想像させるが,実際には2言語使用者であっても同時に2つの言語から自由に言語要素を引き出すということはしない.両者の間でめまぐるしく交替することはあっても,一時に話しているのはどちらか一方である.したがって,Sprachmischung は borrowing と同一視することはできないと同時に,それ自体が普通には観察されない言語現象である.また,"hybrid language" とは,あたかも "pure language" が存在するかのような前提を含意するが,"pure language" なるものは存在しない.

このように,Sprachmischung や hybrid との区別を明確にした上で,Haugen (212) は borrowing を次のように記述し,定義づけた.

(1) We shall assume it as axiomatic that EVERY SPEAKER ATTEMPTS TO REPRODUCE PREVIOUSLY LEARNED LINGUISTIC PATTERNS in an effort to cope with new linguistic situations. (2) AMONG THE NEW PATTERNS WHICH HE MAY LEARN ARE THOSE OF A LANGUAGE DIFFERENT FROM HIS OWN, and these too he may attempt to reproduce. (3) If he reproduces the new linguistic patterns, NOT IN THE CONTEXT OF THE LANGUAGE IN WHICH HE LEARNED THEM, but in the context of another, he may be said to have 'borrowed' them from one language into another. The heart of our definition of borrowing is then THE ATTEMPTED REPRODUCTION IN ONE LANGUAGE OF PATTERNS PREVIOUSLY FOUND IN ANOTHER. . . The term reproduction does not imply that a mechanical imitation has taken place; on the contrary, the nature of the reproduction may differ very widely from the original . . . .

借用の議論においてもう1つ重要な点は,借用は過程であり結果ではないということである.例えば,借用語は借用という歴史的過程の結果として共時的に観察される言語項目である.ある語が借用され,その借用語に基づいて新たな語形成が行なわれ,2次的に新語が作られた場合,この新語は共時的にはあたかも借用語のように見えるが,借用の過程を経たわけではないことに注意したい.借用が過程であるという点については,Haugen (213) も特に注意を喚起している.

Borrowing as here defined is strictly a process and not a state, yet most of the terms used in discussing it are ordinarily descriptive of its results rather than of the process itself. . . . We are here concerned with the fact that the classifications of borrowed patterns implied in such terms as 'loanword', 'hybrid', 'loan translation', or 'semantic loan' are not organically related to the borrowing process itself. They are merely tags which various writers have applied to the observed results of borrowing.

・ Haugen, Einar. "The Analysis of Linguistic Borrowing." Language 26 (1950): 210--31.

2011-09-23 Fri

■ #879. Algeo の新語ソース調査から示唆される通時的傾向 [pde][word_formation][loan_word][statistics][lexicology][neologism]

連日の話題となっているが,Algeo と Bauer を比べているうちに俄然おもしろくなってきた新語ソース調査について (##873,874,875,876,877,878,879) .Algeo の詳細な区分 は,1963--72年の新語サンプル5000語に基づいたあくまで共時的な調査結果だが,いくつかの点で通時的な傾向を示唆しているように思える.Algeo 自身が言及あるいは議論している点について,以下に要約する.

(1) 新語の約3分の2 (63.9%) が,既存要素の合成,つまり複合 (compounding) と接辞添加 (affixation) により生じている.複合と接辞添加は特に古英語において新語形成の主要な手段だったと言及されることが多いが,現在英語においてもお得意の語形成であるという事実は変わっていない.

(2) 合成のなかでは,接辞添加 (34.1%) のほうが複合 (29.8%) よりも多い.前者のなかでは,接頭辞のほうが接尾辞より種類が多いものの,接尾辞は統語機能をそなえているために出現頻度が高く,より重要である.この意味で,英語は "a suffixing language" (272) である.

(3) 短縮 (shortening) は,客観的な証拠はないものの,"I suspect that the number of shortenings in English has increased greatly during the last two or three centuries" (271) .その理由としては,識字率向上の結果として生じた書き言葉の優勢を指摘している."Of the various kinds of shortening, the largest subgroup is that in which the shortening is based on the written form (acronyms, alphabetisms, and the like); this preeminence of the written language is clearly one of the consequences of increasing literacy" (272) .

(4) 英語において借用 (borrowing) は14世紀をピークとして衰退してきており,現在ではむしろ他言語へ単語を貸し出すソース言語としての役割が大きくなってきている.

もう1つ,詳細な区分では数値として表われていないが興味深い事実として,以下の点を指摘している.

. . . of the whole sample of new words, 76.7 percent are nouns, 15.2 percent adjectives, 7.8 percent verbs, and .3 percent other parts of speech. It seems that there are far more new things than new events to talk about. Whatever the case may be syntactically, in its lexicon, English is a nominalizing language. (272)

新語に名詞が多いという事実は驚くに当たらないかもしれない(英語語彙の品詞別割合については[2011-02-22-1], [2011-02-23-1]の記事を参照).英語が本当に "a nominalizing language" かどうかを検証するには,語彙全体における名詞の割合について通言語的に調査する必要があるだろう.それでも,Algeo のこの指摘は,Potter のいう現代英語の "noun disease" (100--05) という問題と関係しているかもしれないと考えると,興味をそそられる( "noun disease" については,[2011-09-04-1]の記事「#860. 現代英語の変化と変異の一覧」の1項目として挙げた).

最後に,影が薄くなってきている新語ソースとしての借用について,借用元言語として日本語がフランス語に次いで第2位であるという事実が注意をひく.日本語からの借用については,以下の記事を参照.

・ #45. 英語語彙にまつわる数値: [2009-06-12-1]

・ #142. 英語に借用された日本語の分布: [2009-09-16-1]

・ #126. 7言語による英語への影響の比較: [2009-08-31-1]

・ Algeo, John. "Where Do the New Words Come From?" American Speech 55 (1980): 264--77.

・ Potter, Simon. Changing English. London: Deutsch, 1969.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow