2021-04-05 Mon

■ #4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」 [hel_education][sobokunagimon]

標題は,毎年度のように大学の「英語史」の初回授業で述べていることです.一度文章化しておこうと思います.

「英語史」とは普通に考えると「英語の歴史」のことです.「経済史」は経済の歴史のことで,「生物史」は生物の歴史のことであるのと同じです.英語で「英語史」は "the history of English" や "the history of the English language" と言いますし,当たり前すぎる話しです.

しかし,「英語史」という分野は,むしろ「英語と歴史」と理解したほうが真実に近いだろうと思っています.この場合の「歴史」とは,皆さんが学校で学んできたはずの「日本史」や「世界史」などを指します.それは,およそ政治史だったり文化史だったり,いわゆる日本なり世界なりがいかなる歴史を歩んできたかについて社会的な観点から過去を振り返る分野です.英語史は,英語という言語と,この直感的で常識的な意味での歴史を絡めてみようという試みにほかなりません.

「英語史」という分野名を初めて聞くと,おそらく古い英語の文法や発音を学び,古い文学作品を読むのだろうなというイメージをもつだろうと思います.日本語の「古文」が,まさにそのような分野だから無理もありません.もちろん英語史でも古い英語の文法や発音を学び,古い文学作品を読むということは,確かに行ないます.しかし,それは英語史という分野の半分の側面にすぎません.残りの半分の側面は,まさに上記の直感的で常識的な意味での歴史と,英語という言語との関わりに注目します.

専門的にいえば,英語という言語そのもの --- 文法,発音,綴字,語彙などの言語学的諸部門 --- の歴史的変化を考察する分野は「内面史」と呼ばれます.一方,英語という言語と,それを用いる社会(およびその周辺の他の社会)とをヒモで結びつけた1つの単位の歴史的変化を考察する分野は「外面史」と呼ばれます.

皆さんの英語史に対する当初のイメージは「内面史」に限定されていたと思います.しかし,英語史のまるまる半分は「外面史」に当てられます.例えば,特に近現代に注目した外面史のトピックとして,以下のような疑問が挙げられます.

・ なぜ英語は世界語となったのか

・ 現代世界における英語話者の人口はどのくらいか

・ 英語は何カ国で使われているのか

・ 英文法は誰が定めたのか

・ なぜ日本ではアメリカ英語がイギリス英語よりも主流なのか

・ 英語にも方言があるのか

・ なぜイギリス英語とアメリカ英語では発音や語法の異なるものがあるのか

・ なぜ英語には敬語がないのか

これらの疑問は,もちろん英語という言語そのものにも深く関係しますが,何よりも英語話者や英語社会の観点から問うべき問題であり,すぐれて「外面史」的な話題といえます.一方,以下のような疑問はどうでしょうか.

・ なぜ give up = surrender のような類義語や代替表現が多いのか

・ なぜ busy は <u> で綴るのに /ɪ/ で発音されるのか

・ なぜ one には <w> の綴字がないのに /w/ で発音するのか

・ なぜ動詞の3単現に -s がつくのか

・ なぜ will の否定形は won't なのか

・ なぜ you は単数と複数を区別しないのか

・ なぜフランス語などのように名詞に文法上の性がないのか

・ なぜ疑問文や否定文に do が出るのか

・ なぜ SVO など語順が厳しく決まっているのか

こちらの方はいかにも英語という言語そのものに関する語学的な疑問ですので,英語史のなかでも「内面史」の観点から説明されるのだろうと思うかもしれません.しかし,実はそうでもないのです.このような一見すぐれて語学的な疑問ですら,実は「外面史」を参照しないと完全には説明できません.いずれも英語話者や英語社会がたどってきた(常識的な意味での)歴史との関係からアプローチすると,きれいに解決する類いの疑問なのです.例えば,最初の「なぜ give up = surrender のような類義語や代替表現が多いのか」という疑問についていえば,1066年のノルマン征服というイギリス史上最大の事件が大いに関与してきます.

以上,本当の「英語史」のイメージがつかめたでしょうか.英語史は,かなりの程度まで「英語と歴史」なのです.したがって,英語と歴史の両方が好きであれば,たまらない分野となるはずです.英語は好きだけれど歴史が苦手だったという方は,むしろこれを機に歴史に近づくチャンスです.歴史は好きだけれど英語はちょっと,というタイプは,英語を異なる角度から見直すチャンスです.

最後に,1年ほどかけて英語史概説を学んだ学生が残していったコメントをこちらの記事セットよりご一読ください.英語史が「英語と歴史」であることが伝わってくるコメントが多く見つかります.

2021-04-04 Sun

■ #4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには [etymology][hel_education][hellog_entry_set][link][dictionary][asacul][note][hellog_entry_set]

4月1日より連日「#4357. 新年度の英語史導入キャンペーンを開始します」 ([2021-04-01-1]) として,英語史の学びを応援するキャンペーンを張っています.

多くの人にとって,英語の歴史への入口は英単語の語源ではないでしょうか.各単語には生まれ育ってきた歴史があります.言語学には "Every word has its own history." という金言があるとおり,単語一つひとつに「人生」があるのです.単語のなかには,生み出された背景に歴史的な事件が関与しているものもあれば,現在までに意味を大きく変化させてきたものもありますし,また死語となったものも多数あります.こういった各単語の歴史は「語誌」とも呼ばれますが,一人ひとりの生涯と同じように独特の魅力を放っています.

というわけで,本ブログでも語源に関する話題は非常に多く取り上げてきました.etymology で検索すると,どれを読めばよいのか目移りするはずです.そこで,とりわけ英単語の語源に関心のある読者の皆さんに向けて,hellog 内の情報を少し整理したいと思います.

(1) まず,道具立てとして語源辞書が必要ですね.オンラインで最も手軽にアクセスできる英語語源辞書は Online Etymology Dictionary です.私の作った「#952. Etymology Search」 ([2011-12-05-1]) もご利用ください.

(2) あわせて American Heritage Dictionary of the English Language (4th ed.) の語源ノートも検索できる,自作の「#1819. AHD Word History Note Search」 ([2014-04-20-1]) もご活用ください.

(3) その他,「#485. 語源を知るためのオンライン辞書」 ([2010-08-25-1]) のリンク先も適宜参照するとよいと思います.

(4) しかし,本格的な語源情報を求めるならば,まだまだ紙媒体の語源辞書や一般辞書が基本です.「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1]) で一覧した各種辞書を引く習慣をつけていただければと思います(ただし,これらの辞書にも電子化・オンライン化されているものはあります).『英語語源辞典』(研究社)と OED は基本中の基本という文典です.

(5) 2018年7月21日に朝日カルチャーセンター新宿教室で「歴史から学ぶ英単語の語源」という講座を開きました.このときの資料を「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1]) にて公開していますので,ご自由にどうぞ.

(6) これは宣伝ともなりますが,目下,朝日カルチャーセンター新宿教室で,全12回の講座「英語の歴史と語源」を開いています.第9回まで終わっており,次の第10回は5月29日(土)の15:30?18:45に予定されています.「英語の歴史と語源・10 大航海時代と活版印刷術」です.ご関心のある方は,こちらからどうぞ.第9回までのバックナンバーについては,hellog でも取り上げてきました.こちらの記事セットをご覧ください.

(7) 語源による英単語学習法に関心がある方は,「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1]),「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1]) や「#3696. ボキャビルのための「最も役に立つ25の語のパーツ」」 ([2019-06-10-1]) などの記事をどうぞ.

(8) 「語源学」そのものに関心をもった方は,上級編となりますが##466,1791,727,598,599,636,1765の記事セットをご覧ください.

なお,英語史という分野は,単語や語彙の歴史という側面には大いに関心を寄せていますが,もちろんそれだけに限定されるわけではありません.英語の発音や文法の歴史も扱いますし,談話,方言,他言語との関わりなどを含む,語用論や社会言語学的な分野も重要な関心事です.

2021-04-03 Sat

■ #4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版) [hel_education][hellog_entry_set][link][khelf]

この時期,大学の英文科などでは「英語史」やその周辺の科目の履修登録をする学生も多いと思います.また,英語教員のなかにも新年度に「英語史」を学び直してみたいという方もいるかと思います.「英語史」を初めて教え始めるという大学の先生もいるかもしれません.

英語史を体系的に学ぶには何といっても概説書がいちばんで,昨日の記事「#4358. 英語史概説書等の書誌(2021年度版)」 ([2021-04-02-1]) では選りすぐりの一覧を紹介しましたので,参考にしていただければと思います.

一方,もう少し手軽に学び始めたいということであれば,ぜひ本ブログを利用してもらえればと思います.ブログを開始して近々にまる12年となりますが,コンテンツが蓄積されてきました.オンライン授業初年度を迎えようとしていたおよそ1年前にも「#4019. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!」 ([2020-04-28-1]) という記事を書いたのですが,1年間のオンライン授業の体験を経て,書けることが少し増えましたので,ここに2021年度版の hellog 活用法の一端を示したいと思います.

(1) まず,英語史に関するどんな記事が広く読まれているのかという観点から入るのがスタートとしてはよいでしょうか.アクセス・ランキングのトップ500記事,あるいは昨年の記事に限定するのであれば「#4267. 2020年によく読まれた記事」 ([2021-01-01-1]) がお薦めです.

(2) 次に,英語に関する素朴な疑問集がお薦めです.本ブログでは,英語学習者から数年にわたって収集した数々の「英語に関する素朴な疑問」に答えてきました.回答数も多くなってきましたが,それでも満足できなければ「#4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました」 ([2020-05-24-1]) という疑問リストもあります(ただし,こちらのほとんどには未回答なので悪しからず).

(3) 昨年の6月より定期的に「hellog ラジオ版」と称して,1つ数分以内の音声コンテンツを62本ほど公開してきました.目よりも耳,文字よりも音声,書物よりも耳学問というタイプには,英語史導入として悪くないかもしれません.「ラジオ」と呼んでいますが,ただのアマチュアによる録音にすぎませんので音質や声質には期待せぬよう.音声コンテンツ一覧はこちらからどうぞ.最後のコンテンツは本年の2月7日付のもので,以降はストップしていますが,そのうちに再開しようかと思っています.

(4) 過去の授業や講座等で用いてきたスライド資料を,ブログ記事として置いているものも少なくありません.cat:slide より一覧をご覧ください.大きめのテーマを扱っていることが多いです.スライドだけでは何のことか分からないものもあるかもしれませんが,ざっと眺めるだけで学べるものもあります.

(5) 多数の hellog 記事を話題ごとにまとめる方式として「カテゴリー」と「記事セット」という概念があります.「カテゴリー」はその名の通り,各記事に付けられているカテゴリー・タグに基づいて記事群をまとめたもので,トップページの右下のアルファベット順に並んでいるカテゴリー一覧からアクセスできるほか,トップページ上部の検索欄に "cat:○○" と入力してもらうこともできます.例えば,"cat:spelling_pronunciation_gap" などと入れてみてください.

(6) もう1つの「記事セット」という概念は,昨年度中に開発したものです.仰々しい呼び名ですが,実のところ複数の記事をまとめて閲覧できる仕様にすぎません.トップページ上部の検索欄に,カンマ区切りの一連の記事番号を入力してみてください.その順序で,読みやすい形式で記事が表示されます.私が授業などでよく行なうのは,例えば「英語語彙の世界性」 (cosmopolitan_vocabulary) という話題について講義しようとする場合に,"##151,756,201,152,153,390,3308" という構成で記事(とそこに含まれる視覚資料)を順に示して解説していくというものです(先頭の "##" は任意).新年度としては,「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セットをお薦めしておきましょう.

これまで,様々な記事セットを提供してきました.具体例としては,cat:hellog_entry_set の各記事からジャンプしていただければと思います.

(7) 本ブログでは,なるべく図表や写真をはじめとする視覚資料を掲載するように努めてきました.とりわけ地図 (map),言語系統図 (family_tree),年表 (timeline) などは多く掲載していますので,お薦めです.漫然と眺めるだけでも学べると思います.画像集も,12年間の蓄積により,だいぶんたまってきました.

(8) 本ブログ外ではありますが,英語史に関するオンライン(連載)記事を機会あるごとに書いてきました.とりわけ2017年1月から12月にかけて連載した12本のオンライン記事「現代英語を英語史の視点から考える」は,内容的にもまとまっており,お薦めです.ぜひ英語史の学びに活かしていただければと思います.

(9) 本ブログとは別に,こちらに私の大学(院)のゼミに関するHPがあります.khelf (= Keio History of the English Language Forum) と称しているフォーラムです.そちらにも英語史に関する種々のコンテンツが置いてありますし,本年度はこれから学生たちと一緒に内容を充実させていくつもりですので,本ブログと合わせてご注目いただければと思います.

本年度もオンライン学習・教育の機会は続きそうです.書物が第一と叫びたいところですが,現実的な観点からも,日々こうしてブログ形式で話題を提供している観点からも,上記を参考に hellog を有効利用していただければ幸いです.

2021-04-02 Fri

■ #4358. 英語史概説書等の書誌(2021年度版) [bibliography][hel_education][link]

昨日は「#4357. 新年度の英語史導入キャンペーンを開始します」 ([2021-04-01-1]) と述べましたが,本日は英語史の学習・研究に役立つ書誌の最新版を掲載します.私の独断と偏見ではありますが,およそ1年振りに更新したリストです(cf. 「#4018. 英語史概説書等の書誌(2020年度版)」 ([2020-04-27-1])).

初学者に特にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.各図書の巻末やウェブサイトに掲載されている参考文献表も,芋づる式に参照していってもらえればと思います.

印刷用のPDFをこちらに用意しましたので,とりわけ教員や学生の皆さんは,こちらのPDFでも本記事へのリンクでも,自由に配布していただければと思います.というよりも,むしろ配布推奨です! よろしくお願いします.

[英語史(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス---4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

◎ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

・ 島村 宣男 『新しい英語史?シェイクスピアからの眺め?』 関東学院大学出版会,2006年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』 開拓社,2020年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史(英語)]

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

◎ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

◎ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

・ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

○ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Hogg, R. M. and D. Denison, eds. A History of the English Language. Cambridge: CUP, 2006.

・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

○ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .(より抜かれた基本文献のリスト)

・ 堀田 隆一 「hellog?英語史ブログ」 2009年5月1日?,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/ .

・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月?12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄・安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信・中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田 朗・加藤 泰彦(編) 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達・木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄・川崎 潔 (編) 『英語史総合年表?英語史・英語学史・英米文学史・外面史?』 研究社,1993年.

・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English. 5 vols. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language. 6 vols. Cambridge: CUP, 1992--2001.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2021-04-01 Thu

■ #4357. 新年度の英語史導入キャンペーンを開始します [notice][hel_education][link][hellog_entry_set]

本日より新年度が始まります.本ブログが扱っている「英語史」という分野は明らかにマイナーな科目です.大学のいわゆる英文科の外では一般に知られていない科目と思われますし,英文科ですら必修科目でないことも多くなってきて,履修する大学生も減っているかもしれません.

しかし,英語史を専門に研究・教育している私(=慶應義塾大学・文学部・英米文学専攻の堀田隆一)としては,年度初めのこの時期に「英語史」を売り込むべき立場ですので,今後しばらくのあいだ本ブログでも,これまで以上に力を込めてその魅力を発信していきたいと思います.

新年度の英語史導入キャンペーンの初日ということで,まずは文字通り英語史への導入のメッセージを贈ります.

(1) 「英語史」という響きが小難しいのは仕方ありませんが,本当はそうでもありません.英語の歴史です.普通です.「なぜ a apple ではなく an apple なのか?」「なぜ3単現に -s を付けるのか?」「なぜ If I were a bird となるのか?」などの素朴な疑問にも,納得のいく答えを与えてくれる知恵の学問です.

(2) もっと根本的な問題として,なぜ私たち義務教育で英語を学ぶことになっているのでしょうか? なぜ英語が世界中でこれほど強力な言語となっているのでしょうか? 答えは,英語は世界共通語だから.確かにそうでしょう.しかし,なぜそうなのでしょうか? その歴史的な原因を探り「なぜ英語を学ばざるを得ない状況になっているのか」という本質的な問題に明確な答えを与えてくれるのが,英語史という分野です.

(3) 自分は英語を習得できればよいのであって,英語「史」などには興味はない,という考え方は理解できます.とりわけ英語を使わざるを得ない環境にある方々にとっては,まずは英語習得が最大の関心事でしょう.しかし,日本で生活する日本語母語話者で,そこまで切羽詰まっている人は,実はそれほど多くないと思います.英語はできるにこしたことはないし,当然習得したいと思っている,しかし生活のために絶対に必要であるという追い詰められた環境の人は少ないでしょう.

英語を一歩引いた立ち位置から眺められる,少し余裕のある大多数の人々にこそ,英語史という分野に注目してもらいたいと思っています.英語学習そのものに没入することは,もちろん推奨します(私も英語教師の一人ですので,それを否定したら首が飛びます)が,一歩引いて英語を眺める機会をもつと,英語学習においてもぐんと気が楽になり,モチベーションも上がります.英語史を通じて,英語という学習ターゲットの正体がはっきり分かるようになるからです.対戦相手の素性を知ってから立ち向かうほうが,当然ストレスも軽減します.

(4) なぜ英語史を学ぶのかという真面目な疑問を抱いた方は,ぜひこちらの記事群をじっくりお読みください.

慶應義塾大学でも数日後に新学期が始まりますが,この4月,5月は私のゼミの学部生・院生たちの協力も得ながら英語史導入キャンペーンを張り,皆さんの英語史の学びを推奨していく予定です.ぜひ毎日更新する本ブログ(および,その広報としてのツイッターアカウント @chariderryu)をチェックしてもらえればと思います.

英語史の世界にようこそ!

2021-03-09 Tue

■ #4334. 婉曲語法 (euphemism) についての書誌 [euphemism][bibliography][semantics][lexicology][taboo][slang][swearing][sociolinguistics][thesaurus][terminology][hel_education]

英語の語彙や意味の問題として,婉曲語法 (euphemism) は学生にも常に人気のあるテーマである.隣接領域として taboo, swearing, slang のテーマとも関わり,社会言語学寄りの語彙の問題として広く興味を引くもののようだ.

そもそも euphemism とは何か.まずは Cruse の用語辞典より解説を与えよう (57--58) .

euphemism An expression that refers to something that people hesitate to mention lest it cause offence, but which lessens the offensiveness by referring indirectly in some way. The most common topics for which we use euphemisms are sexual activity and sex organs, and bodily functions such as defecation and urination, but euphemisms can also be found in reference to death, aspects of religion and money. The main strategies of indirectness are metonymy, generalisation, metaphor and phonological deformation.

Sex:

intercourse go to bed with (metonymy), do it (generalisation)

penis His member was clearly visible (generalisation)

Bodily function:

defecate go to the toilet (metonymy), use the toilet (generalisation)

Death:

die pass away (metaphor), He's no longer with us (generalisation)

Religion:

God gosh, golly (phonological deformation)

Jesus gee whiz (phonological deformation)

Hell heck (phonological deformation)

この種の問題に関心をもったら,まずは本ブログより「#469. euphemism の作り方」 ([2010-08-09-1]),「#470. toilet の豊富な婉曲表現」 ([2010-08-10-1]),「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1]) を始めとして (euphemism) の記事群,それから taboo の記事群にも広く目を通してもらいたい.

その後,以下の概説書の該当部分に当たるとよい.

・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975. pp. 198--203.

・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000. pp. 43--49.

・ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006. pp. 80--81.

書籍レベルとしては,Bussmann (157) と McArthur (387) の参考文献リストより,以下を掲げる.

・ Allan, K. and K. Burridge. Euphemism and Dysphemism: Language Used as a Shield and Weapon. New York: OUP, 1991.

・ Ayto, J. Euphemisms: Over 3,000 Ways to Avoid Being Rude or Giving Offence. London: 1993.

・ Enright, D. J., ed. Fair of Speech: The Uses of Euphemism. Oxford: OUP, 1985.

・ Holder, R. W. A Dictionary of American and British Euphemisms: The Language of Evasion, Hypocrisy, Prudery and Deceit. Rev. ed. London: 1989. Bath: Bath UP, 1985.

・ Lawrence, J. Unmentionable and Other Euphemisms. London: 1973.

・ Rawson, Hugh. A Dictionary of Euphemisms & Other Doubletalk. New York: Crown, 1981.

具体的な語の調査にあたっては,もちろん OED,各種の類義語辞典 (thesaurus),Room の語の意味変化の辞典などをおおいに活用してもらいたい.

・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2021-03-05 Fri

■ #4330. 春のゼミ合宿にて卒論・修論報告会を開催しました [hel_education][academic_conference][sotsuron][notice]

一昨日の3月3日に,一日がけで春のゼミ合宿(オンライン)を開催しました.年度末ということで,学部・院のゼミ関係者の執筆した卒業論文(7本)と修士論文(2本)の報告会という趣旨で,1人につき20分の発表および10分の質疑応答という時間割で,朝から夕方までみっちり勉強する機会となりました.

以下「#4297. 2021年度に提出された卒論論文の題目」 ([2021-01-31-1]) のリストと多く重なりますが,堀田ゼミ(慶應義塾大学文学部・文学研究科英米文学専攻の英語史分野)にて研究されているテーマの嬉しい多様性を示したく,合宿当日のメニューを掲げたいと思います.

第1部 (10:35?12:05)

1. (卒業論文) The Conditions of Third-Person Singular Verbal -s Inflection in African American Vernacular English: Analyzing Kendrick Lamar's Lyrics

2. (卒業論文) The Distribution of the Agent Suffixes -er and -or

3. (卒業論文) A Chronological Study of the Noun Apple in Complexes of Fruit (or Vegetable) Names Using TOE and OED

第2部 (13:00?14:30)

4. (卒業論文) The Analysis of French Loanwords Meaning Animals and Their Meat

5. (卒業論文) Taboos and Slang: A Study Focusing on Euphemisms for Death in the 19th and 20th Centuries of America

6. (卒業論文) "Honey" as a Term of Endearment in the History of the English Language

第3部 (14:45?16:15)

7. (卒業論文) The Analysis of the Preposition "of" Found in the General Prologue

8. (修士論文) A Corpus-Based Analysis of Compound Numerals in Old and Middle English

9. (修士論文) Introduction of the Latin paradisus into Old English with Special Reference to Ælfric's Use of neorxnawang and paradis-

第4部 発表者・司会者による座談会 (16:30?17:00)

懇親会 (17:00?18:00)

ゼミ生のオーディエンスには各発表に対するコメントももらい,オンライン企画ながらも有意義な学術交流が行なわれました.また,第4部の「発表者・司会者による座談会」では,学術論文テーマの選び方,絞り方について活発に議論することができました.

年度末の「総括」というのは,やはり必要だなと実感しました.各論文執筆者の渾身の発表には刺激を受けました,皆ありがとう!(cf. 「#4159. 2日間のオンライン・ゼミ合宿を決行しました」 ([2020-09-15-1]))

2021-03-04 Thu

■ #4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか [hel][hel_education][elt][bibliography][academic_conference][review][contrastive_language_history]

英語史の知見を活かして英語を教えるには(あるいは学ぶには)どのような方法がよいのか.英語史と英語教育の接点を探る試みは,古くて新しい課題である.近年も,英語史を学ぶ意義は何かという問題意識と関連して,日本でも世界でも,再びこの課題が注目されるようになってきている.

私自身が英語史研究者であると同時に英語教員でもあり,私の大学ゼミには英語教員を目指す学生が一定数いるということもあり,この問題には常に関心を抱いてきた.この分野についてまとまった論考を読むことのできる,近年出版された論文集や書籍を4点ほど紹介したい.

(1) 家入葉子(編)『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 大阪洋書,2016年.

(2) Heyes, Mary and Allison Burkette, eds. Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Oxford: OUP, 2017.

(3) 片見 彰夫・川端 朋広・山本 史歩子(編)『英語教師のための英語史』 開拓社,2018年.

(4) 「特集 英語史教育を考える――なぜ・どのように英語史を教えるのか」 Asterisk 第28巻,2020年.66--180頁.

まず (1) について.英語史研究会の企画による論集.私も寄稿させていただいており,「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1]) に目次なども掲げたのでご参照ください.

(2) は,本ブログでも何度か参照して関連する記事を書いてきた論集だが,英語圏での様々な英語史教育の理論と実践が紹介されている.日本とはまったく異なる観点・発想からの英語史教育論として,これはこれで新鮮.

(3) は,英語史の分野の一線で活躍する論者たちによる論集で,タイトルが表わしている通りの内容.英語史の知識の具体的な活用事例が紹介されている.

(4) は,古田直肇氏が企画した Asterisk 誌の特集記事群で,私も寄稿させていただいた.執筆者に現役教員や教員経験者が含まれており実践的な内容となっている.論考のラインナップを以下に示しておきたい.

・ 英語の授業に必要な英語史の基礎知識 (江藤 裕之)

・ リベラル・アーツとしての英語史 (織田 哲司)

・ 疑問解決手段としての英語史 (黒須 祐貴)

・ 英語史という“実学” (下永 裕基)

・ 大学で英語を学ぶということ (高山 真梨子)

・ 国際社会における英語史教育の必要性 (田本 真喜子)

・ 現代英語に重きをおいた英語史教育 (寺澤 盾)

・ 中学校・高等学校における英語史教育 (鴇崎 孝太郎)

・ 広い視野を教えてくれた英語史 (長瀬 浩平)

・ 故きを温ねて,文法のうつろいやすさを知る (中山 匡美)

・ 英語史教育における日英対照言語史の視点 (堀田 隆一)

・ 卓越は線の細部から (安原 章)

この Asterisk の特集は,2019年9月22日に開かれた,駒場英語史研究会シンポジウム「これからの英語史教育を考える――英語史をトリビアに終わらせないために」(コーディネーター:古田直肇氏氏)の成果を部分的に取り込んだものとなっている.私自身が同シンポジウムで「英語史教育における日英対照言語史の視点」と題する発表を行なっているので,参考までにこちらにその時のハンドアウトを公開しておこう.

以上の文献を参考に「英語史の知見を活かした英語教育」について考えてもらえれば幸いである.また,関連して「英語史を教える・学ぶ意義」について,次の記事も参照.

・ 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

・ 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])

・ 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])

・ 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])

・ 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])

・ 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])

・ 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])

・ 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])

・ 「#4019. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!」 ([2020-04-28-1])

・ 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])

・ 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])

・ 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ 「#4045. 英語に関する素朴な疑問を1385件集めました」 ([2020-05-24-1])

・ 「#4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ」 ([2020-06-21-1])

・ 家入葉子(編)『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 大阪洋書,2016年.

・ Heyes, Mary and Allison Burkette, eds. Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Oxford: OUP, 2017.

・ 片見 彰夫・川端 朋広・山本 史歩子(編)『英語教師のための英語史』 開拓社,2018年.

・「特集 英語史教育を考える――なぜ・どのように英語史を教えるのか」 Asterisk 第28巻,2020年.66--180頁.

・ 堀田 隆一 「英語史教育における日英対照言語史の視点」(ハンドアウト) 駒場英語史研究会シンポジウム「これからの英語史教育を考える――英語史をトリビアに終わらせないために」 於東京大学駒場キャンパス,2019年9月22日.

2021-01-31 Sun

■ #4297. 2020年度に提出された卒論論文の題目 [hel_essay][hel_education][sotsuron]

今年度は慶應義塾大学文学部英米文学専攻の私のゼミより計5本の卒業論文が提出され,卒業論文面接も無事に終了しました.これまで過年度の卒論題目一覧を本ブログの sotsuron 記事にて掲載していましたので,新たに本年度の5本の題目もここに記録(というより紹介)しておきます.

・ "The Analysis of French Loanwords Meaning Animals and Their Meat"

・ "A Chronological Study of the Noun Apple in Complexes of Fruit (or Vegetable) Names Using TOE and OED"

・ "The Conditions of Third-Person Singular Verbal -s Inflection in African American Vernacular English: Analyzing Kendrick Lamar's Lyrics"

・ "The Distribution of the Agent Suffixes -er and -or"

・ "Taboos and Slang: A Study Focusing on Euphemisms for Death in the 19th and 20th Centuries of America"

題目から窺える通り,本年度は語彙論が多かったです.ただし,語彙が話題となっていても,アプローチは意味論,形態論,社会言語学などと多岐にわたっていました.また,OED やコーパスの積極的な利用も目立ちました.文法的な研究としては,AAVE における3単現の -s を巡る話題があります.

英語史を専攻とする私が担当するゼミからの卒論ではあっても,必ずしも歴史的・通時的な話題に限定されるわけではないのですが,本年度は歴史的な観点がかなり濃厚だったように思います.

毎年の感想ではありますが,何よりも話題が多岐にわたっていることが嬉しいですね.ゼミ後輩の皆にも,それ以外の一般の卒論テーマを探っている大学生にも,この題目一覧が参考になればと思います.

2020-12-26 Sat

■ #4261. 初期中英語の鳥たちの論争詩 The Owl and the Nightingale の冒頭12行 [owl_and_nightingale][literature][me_text][rhyme][manuscript][popular_passage][hel_education]

梟とナイチンゲールが討論を繰り広げる The Owl and the Nightingale は,初期中英語期を代表する英語文学作品の1つとして受容されている.文学のみならず英語史・文献学の観点からも重要なテキストである.1200年前後(1189?1216年辺りとされる)に南部系の方言で書かれた脚韻詩で,London, British Library, Cotton Caligula A ix と Oxford, Jesus College 29 という2つの写本により現代に伝わっている.主たる校訂本,研究書,オンラインリソースは「#2532. The Owl and the Nightingale の書誌」 ([2016-04-02-1]) で挙げているので,そちらを参照.

今回は,この作品の雰囲気を示すために冒頭の12行について,Cotton 写本をベースとした Cartlidge 版の校訂本からテキストとおよび現代英語訳を掲げよう.Cotton 写本のイメージはこちらから閲覧できる. *

Ich was in one sumere dale, I was in a summer-valley, in a In one suþe diȝele hale: really out-of-the-way retreat, when I Iherde ich holde grete tale heard an owl and a nightingale having An hule and one niȝtingale. a huge dispute. This controversy was 5 Þat plait was stif & starc & strong, fierce and ferocious and furious, some- Sumwile softe & lud among; times calm and sometimes noisy; and An aiþer aȝen oþer sval, each of them swelled up against the & let þat vole mod ut al; other and vented all her malicious feel- & eiþer seide of oþeres custe ings, saying the very worst thing they 10 Þat alre worste þat hi wuste; could think of about their antagonist's & hure & hure of oþeres songe character; and about their songs, espec- Hi holde plaiding suþe stronge. ially, they had a vehement debate.

・ Cartlidge, Neil, ed. The Owl and the Nightingale. Exeter: U of Exeter P, 2001.

2020-11-26 Thu

■ #4231. 英語史のための音声学・音韻論の入門書 [phonetics][phonology][bibliography][hel_education][sound_change]

作ろうと思いながら,なかなか作れずにいた「英語史のための音声学・音韻論の入門書」をお届けします.個人的な英語史観に基づく見解ですが,英語史を理解するためには音声学,音韻論,音の変化に関する基本的な知識が欠かせません.英語史のおもしろさを堪能するには,言語音に対する理解が是非とも必要です.英語史の魅力の半分は音にあると言ってしまってよいでしょう.

なかなか難しいのは音声学・音韻論というのは,高度に専門的な分野だということです.英語学の学生は典型的には文系肌の人間だと思いますが,音声学・音韻論という分野には理系的な要素が多分に含まれています.苦手意識があるのも無理からぬことかもしれません.なので,むしろ英語史に関心をもった方は,その関心をベースとして,必要とされるだけの音声学・音韻論の知識を学ぶところから始めるのがよいと思います.先に音声学を学び,次に音韻論へ進むのが正攻法です.

まずは,英語史への関心を前提とした,和書・洋書を含めた音声学・音韻論の書誌を以下に示します.英語と日本語の音声・音韻を比較するという学び方を基本にするとよいと思います(なので日本語音声学の本も混じっています).独断と偏見ですが,お薦めに ◎,○を付しました.本によっては,必ずしも最新版ではないかもしれません.取り急ぎの書籍案内ということであしからず.

・ 川上 秦 『日本語音声概説』 おうふう,1977年.

・ 川越 いつえ 『英語の音声を科学する』 大修館,2007年.

・ 窪園 晴夫 『音声学・音韻論』 くろしお出版,1989年.

○ 窪園 晴夫・溝越 彰 『英語の発音と英詩の韻律』(英語学入門講座第7巻).英潮社,1991年.

・ 桑原 輝男・高橋 幸雄・小野塚 裕視・溝越 彰・大石 強 『音韻論』 現代の英文法第3巻 研究社,1985年.

・ 小泉 保 『改訂 音声学入門』 大学書林,2003年.

・ 斉藤 純男 『日本語音声学入門』改訂版 三省堂,2013年.

◎ 菅原 真理子(編)『音韻論』 朝倉日英対照言語学シリーズ 3 朝倉書店,2014年.

・ 竹林 滋 『英語音声学』 研究社,1996年.

◎ 竹林 滋・斎藤 弘子 『英語音声学入門』 大修館,2008年.

◎ 服部 義弘(編) 『音声学』 朝倉日英対照言語学シリーズ 2 朝倉書店,2012年.

○ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 原口 庄輔 『音韻論』 現代の英語学シリーズ第3巻 開拓社,1994年.

・ 枡矢 好弘 『英語音声学』 こびあん書房,1976年.

・ 松坂 ヒロシ 『英語音声学入門』 英語・英米文学入門シリーズ 研究社,1986.

・ Abercrombie, David. Elements of General Phonetics. Edinburgh: Edinburgh UP, 1967.

・ Carr, Philip and Jean-Pierre Montreuil. Phonology. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

○ Cruttenden, Alan. Gimson's Pronunciation of English. 8th ed. Abingdon: Routledge, 2014.

・ Davenport, Mike and S. J. Hannahs. Introducing English Phonetics and Phonology. 3rd ed. Oxon: Routledge, 2010.

・ Hayes, Bruce. Introducing Phonology. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009.

・ International Phonetic Association. Handobook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the Internatonal Phoneti Alphabet. Cambridge: Cambridge UP, 1999.

○ Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 18th ed. Ed. Peter Roach, Jane Setter and John Esling. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

・ Ladefoged, P. A Course in Phonetics. 3rd ed Orlando: Harcourt Brace, 1993.

・ Laver, John Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge UP, 1994.

・ Roach, Peter. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. 4th ed. Cambridge: Cambridge UP, 2009.

○ Wells, J C. ed. Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2008.

2020-11-11 Wed

■ #4216. なぜ形容詞 friendly には副詞語尾のはずの -ly が付いているのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][suffix][adverb][adjective][productivity][-ly]

最近,学生から寄せられた素朴な疑問です.-ly といえば形容詞から副詞を作る典型的な語尾と理解されていますが,実は名詞から形容詞を作る際にも利用されることがあります.標題の friendly はもちろん,beastly,fatherly,knightly,scholarly,womanly などが挙げられますし,時間を表す daily,hourly,weekly,yearly なども類例です.

なぜ -ly が形容詞語尾にもなり得るのでしょうか.この謎は,この語尾の歴史をひもとけば解決します.では,音声解説をお聴きください.

そう,実は -ly はもともとは副詞というよりも形容詞を作る語尾だったのです.したがって,friendly のような語形成は,むしろ由緒正しいものといえます.しかし,中英語期にかけて生じた音変化の結果,古英語の形容詞語尾 -līċ と副詞語尾 -līċe の両方の機能を兼ねるようになった中英語の -ly は,むしろ副詞語尾としてその生産力を発揮していくようになります.いつしか -ly は,本来の機能ともいうべき形容詞語尾としてではなく,副詞語尾として認識されるようになりました.

この問題についてさらに英語史的な理解を深めたい方は,ぜひ##40,1032,1036の記事セットもご一読ください.

2020-11-08 Sun

■ #4213. なぜ input は *imput と綴らないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][spelling][pronunciation][prefix][assimilation][morpheme][consonant][latin][etymology]

標題の語 input は,語源的には「接頭辞 in- + 動詞 put」のようにみえるので,一見すると何も問題がないように思われるかもしれません.しかし,impact, imperfect, imperil, impersonal, important などの綴字を思い浮かべてみれば,接頭辞 in- に続く基体が p で始まるものであれば,通常,接頭辞は im- の形を取ることが分かります.そうすると,なぜ input については,*imput と綴られないのだろうか,という疑問が湧いてきます.実に謎ですねぇ.解説をお聴きください.

接頭辞 in- は,語源的には2種類を区別する必要があったのですね.1つは圧倒的多数派を形成するラテン語由来の in- (否定,あるいは「中」の意)で,もう1つは少数派として目立たない英語本来の in- (「中」の意)です.発音も見映えもほとんど同じですし,意味も「中」に関していえば重なっていますので,注意していないと騙されてしまいますが,異なる代物です.前者は基体の頭音に従って im-, il-, ir- などと化けるのが規則ですが,後者は決して化けません.input は少数派の後者に属するので,in- の部分は決して化けず,<in> + <put> という実に素直な綴字となっているのです.

なお,「外」を意味する対義の接頭辞を考えてみると,ラテン語 in- には ex- が対応し,英語 in- には out- が対応します.これで,import/export はラテン語由来のペア,input/output は英語本来のペアとすぐに分かりますね.

この問題について,もう少し詳しく知りたい方は「#3309. なぜ input は *imput と綴らないのか?」 ([2018-05-19-1]) をお読みください.

2020-11-07 Sat

■ #4212. ゼミのホームページがオープンしました [notice][hel_education][link][chiguhagu_channel][khelf]

大学で運営している私の「英語史ゼミ」のホームページ が立ち上がりました.毎年度この時期は,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の学部2年生が,翌3年次より所属することになる専門ゼミを選択し,志望する時期にあたるので,当該ゼミとしても広報を始めた次第です.これまでは紙のフライヤーなどを作っていたのですが,今回はご時世によりオンライン仕様に切り替え,現役ゼミ生に HP を立ち上げてもらいました.こちらからどうぞ.

HP で "khelf" と銘打っているのは "Keio History of the English Language Forum" の頭字語 (acronym) です.このフォーラムは,正確にいえば私の学部の英語史ゼミのみならず,大学院の英語史ゼミも含み(←むしろ重要な貢献者),さらにその他少数の学生や関係者を含む「内輪」のグループです.内輪ではありますが,本ブログと並行して,英語史の学習・研究・教育に関する情報発信の場となることを期待しつつ,この機会にパブリック化する次第です.

この小さなフォーラムの内部では,年がら年中,英語史に関する何らかの話題が飛び交っています.最近盛り上がっているものの1つが「ちぐはぐチャンネル」です.学部生によって端緒が開かれ,院生によって整備されてきた「チャンネル」(共有している電子掲示板のスレッドのことをこう呼んでいます)です.具体的には「英語の○○と△△って,ちぐはぐじゃない?」という英語(史)に関する一発ネタを誰かがツイート風にコメントし,他の誰かが気の赴くままにコメントバックしたり,しなかったり,というだけの活動です.しかし,侮るなかれ,キレのある秀逸な「ちぐはぐ」投稿は,すでにレポートや卒論のテーマへと発展し得るポテンシャルを示しつつあります.上の HP のメニューより「掲示板」を選ぶと,そこから「ちぐはぐチャンネル」のサンプル投稿へのリンクにたどりつけます.具体例をいくつか示してみると,こんな感じです.

・ four (4), fourteen(14), forty(40) .forty だけ 'u' を綴らない.ちぐはぐ?

・ 中高で現在完了と ago は共起できないと教えられるのに,助動詞+have p.p. は ago と共起できるのはちぐはぐ?

・ 同じ「世界中」を意味するのに,語順を入れ替えた2つのバージョンともに可能.all over the world と all the world over.ちょっとした統語的ちぐはぐと考えられる?

・ 身近な家族を表す英単語で,父は father,母は mother,兄弟は brother と -ther で終わっているのに,姉妹は sister .語源はまだ調べていませんが,ちぐはぐ?

・ Turkey (トルコ)と turkey(七面鳥).語頭の大文字・小文字で意味がちぐはぐ.

と,こんな軽いノリですが,いかがでしょうか.

ゼミ選定でアレコレ悩んでいる英米文学専攻の2年生も多いと思いますが,ぜひ新設 HP の情報を参考にしてもらえればと思います.

2020-11-04 Wed

■ #4209. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][latin][combining_form][etymology]

標題は,大学生から寄せられた質問で,とてもおもしろいなと感心しました.確かに mini- なのに「大」臣という訳とは何事かという質問はツボをついていると思いました.この素朴な疑問に触発されて,ちょっと調べてみました.こちらをお聴きください.

確かに mini- はラテン語で「小さい」を表わす (combining_form) (連結形)に由来し,関連語には予想通り何らかの「小ささ;下等」が含意されているものが多いです.たとえば mince, miniature, minimal, minimum, minion, minor, minus, minute などを挙げておきましょう.とすれば,minister も「小臣」としてしかるべきと思われますが,なぜか「大臣」の訳です.不思議です.

実際,英単語 minister の原義は「(上位の人に使える)召使い,しもべ」であり,小さい人だったのです.この語が「牧師」の意味をもつのも「神のしもべ」だからです.そして,「大臣」もまた,現代社会ではとても偉い人であるかのような響きをもちますが,歴史的には「君主のしもべ」にすぎませんでした.minister の対義語は,なんと「大きい,上等の」を意味するラテン語 magnus の連結形を含む形態から発達した master 「主人」です.さらに,この master が変形したものが mister/Mr となるわけですから,語源とはおもしろいものです.

現在では,語源的由来にもかかわらず minister のほうが master/mister/Mr よりも偉くなってしまいました.

2020-11-01 Sun

■ #4206. なぜ as にはあんなに多くの用法があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][sobokunagimon][preposition][conjunction][adverb][relative_pronoun][polysemy]

as という語は,発音も綴字も単純です.短く,高頻度でもあります.しかし,気が遠くなるほど多くの用法があり,品詞としてでみても前置詞,接続詞,副詞,関係代名詞と多彩です.以下に様々な用法の例文をあげておきましょう.

・ They were all dressed as clowns.

・ I respect him as a doctor.

・ You're as tall as your father.

・ As she grew older, she gained in confidence.

・ Leave the papers as they are.

・ As you were out, I left a message.

・ Happy as they were, there was something missing.

・ I have never heard such stories as he tells.

この多義性はいったい何なのでしょうか.では,語源から as の多義性の謎に迫ってみましょう.そうなのか!

そう,そうなのです.so だったのです.「同じ」を原義に含む so が all で強められたのが also で,also が弱まったのが as というわけでした.原義が広く一般的なので,そこから多方面に派生して,用法も多彩になってきたということです.詳しくは「#693. as, so, also」 ([2011-03-21-1]) をご覧ください.

2020-10-30 Fri

■ #4204. コーパス言語学の基本的な用語を解説 --- concordance [terminology][corpus][hel_education][collocation]

昨日の記事 ([2020-10-29-1]) に引き続き,コーパス周りの用語を解説する.

concordance とは,もともとは「用語索引」ほどを意味し,ある本に出てくる単語を1つ1つ取り出してアルファベット順にリスト化したものである.その本に例えば the という単語が何回出現したか,さらに具体的にどこに出現したがが分かるような作りになっていることもあり,文献学研究や言語研究では馴染みのツールだった.聖書のコンコーダンスやChaucer のコンコーダンスなどがよく知られている.

しかし,電子コーパスが普及してからは,concordance という用語は別の意味でも用いられるようになった.昨今の電子コーパスで何らかの語なり表現なりを検索式の形にして検索すると,その条件にあった形式を含む例文がコーパス全体から収集され,ずらっと画面上に提示される.この全体が,その形式の concordance ということになる.そして,例文を含む個々の行のことを concordance line と呼ぶ.たとえていえば,ある単語を Google 検索して1万件ヒットしたという場合,その1万件全体が concordance ということになり,その1件1件が concordance line ということになる.

たいていのコーパス検索では,注目している形式の前後にどのような語が共起しているかを知りたいことが多いので,注目する形式が各 concordance line の中央に位置するように表示されると都合がよい.前後の文脈 (context) も合わせてその形式の用例を確認できることから,この表示法はコーパス研究ではある種のデフォルトといってよく,KWIC (= Key Word in Context) という名前すらついている.

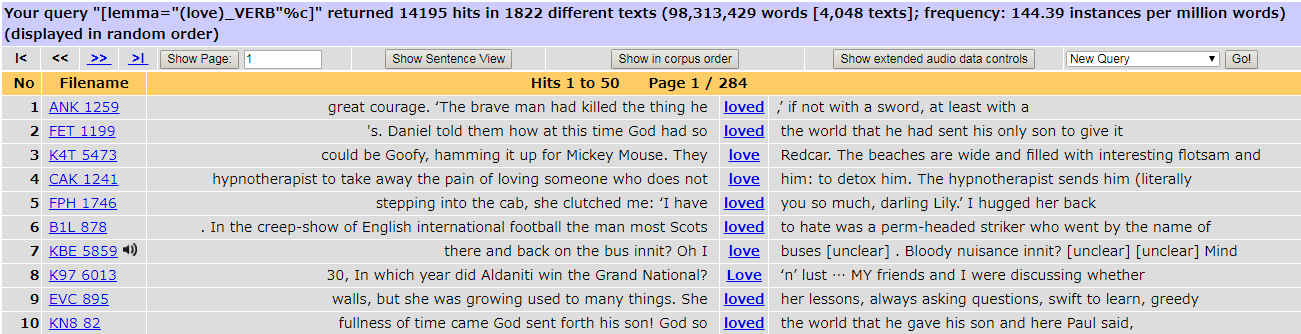

昨日の記事で取り上げたが,BNCweb で "{love/V}" として検索してみると,14,195行もの concordance lines が得られる.その先頭の10行ほどを KWIC で表示すると,次のようになる.読みやすいし分析しやすい表示法であることがわかるだろう.

このように電子コーパスでは,ある形式の concordance が容易に得られる.もちろん concordance を産出するプログラムが背後で動いてくれているおかげであり,そのようなプログラムやアプリケーションを concordancer と呼んでいる.

2020-10-29 Thu

■ #4203. コーパス言語学の基本的な用語を解説 --- lemma [terminology][corpus][hel_education][lexicology][pos][verb][conjugation][inflection]

先日,大学の授業でコーパスセミナーを開催した.BNCweb, COCA, COHA, EEBO corpus などの代表的な共時的・通時的英語コーパスに初めて触れる学部生に,使用経験者である大学院生が講師としてコーパス利用のいろはを指南するという Zoom によるオンライン企画である.

一見,コーパス利用というのは初心者にはハードルが高いと思われがちが,適切な導入があれば,複雑な検索や応用的な利用法は別にしても,十分にその日から便利に使いこなすことができる.

しかし,意外と落とし穴となり得るのは,コーパス周りの用語 (terminology) かもしれない.例えば「love を動詞で POS 指定して lemma 検索をし,その concordance line を KWIC で表示させ,前後数語のフレームで collocation を取ってから log-likelihood を出しておいてね.必要に応じて noise をマニュアルで除去しておいてよ.」などという指示を,初心者の誰が理解できようか! ということで,コーパス周りの術語(というよりもジャーゴン)を少しずつ解説してきたい.

今回は lemma (レンマ,レマ)について.平たくいえば,辞書を念頭においた上でその「見出し語」だと思えばよい.動詞 love を例に取れば,実際の英文のなかでは,不定詞・現在形・命令形など love という裸の形態で生起することもあれば,3単現の loves として出現することもあるし,過去(分詞)形の loved や現在分詞・動名詞形の loving で現われることもあるだろう(「崩れた」lovin' 等として起こるかもしれない).love のこれらの諸形態は,確かに互いに少しずつ異なっているが,各々が異なる単語というわけではない.あくまで代表的・抽象的な love という動詞の,具体的な変化形にすぎないのである.このような代表的・抽象的な存在を lemma と呼んでいる.I love you. のように love という形態で出てきたとしても,これは love という lemma の,直説法1人称単数現在形の具体的な現われとしての love である.両者はたまたま形態的に一致しているけれども,あくまで前者は抽象的な love,後者は具体的な love として概念上は区別する必要がある.

別の角度からみれば,私たちが英単語学習の際に習得する主たるものは,個々の見出し形ともいえる lemma と,その具体的な諸変化形ということになる.これらのワンセットが内部で適切にヒモづけられ,頭の中で整理されていれば,その単語に関して習得が完了していることになる.このワンセットとそれにつけられた名前こそが lemma なのである.

「コーパスでlove を動詞で lemma 検索してね」というのは「動詞として用いられている love, loves, loved, loving などの例をすべて拾ってきてね」と言い換えられる.例えば BNCweb の場合には,検索式を "{love/V}" のように指定することで上記の lemma 検索が可能である.

2020-10-28 Wed

■ #4202. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][sobokunagimon][interrogative][syntax][word_order][clitic][information_structure]

2週間ほど前に通常の hellog 記事「#4186. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?」 ([2020-10-12-1]) で取り上げたばかりの素朴な疑問ですが,発音に関わる話題でもありますのでラジオ化し,説明もなるべく簡略化してみました.現役中学生からの質問でしたが,これを聴いて理解できるでしょうか.

ポイントは,単語のなかには弱形と強形という異なる発音をもつものがあるということです.問題の be 動詞をはじめ,冠詞,助動詞,前置詞,人称代名詞,接続詞,関係代名詞/副詞など文法的な役割を果たす語に多くみられます.これらの単語はデフォルトでは弱形で発音されますが,今回の Yes, I am. ように,後ろに何かが省略されていて,文末に来る等いくつかの特別な場合には強形が現われます(というよりも,現われなければなりません).頻出する文法的な語だからこその,ちょっと面倒な現象ではありますが,弱形と強形の2つがあるという点をぜひ覚えておいてください.

関連する話題については##4186,3713,3776の記事セットをご覧ください.

2020-10-25 Sun

■ #4199. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][homonymy][homophony][homography][etymology][superlative][sound_change]

順番について「最後の;最後に」を意味する形容詞・副詞の last と,時間について「継続する」を意味する動詞の last は,何か関連しているような,関連していないような雰囲気をかもしていますが,語源的にはどうなのでしょうか.各々についていくつか例文を挙げておきましょう.

[ 形容詞・副詞の last ]

・ We caught the last train home.

・ When did you see her last?

・ He's the last person I'd trust with my keys.

[ 動詞の last ]

・ The meeting only lasted for a few minutes.

・ How long does the play last?

・ This bad weather won't last.

うーん,やはり関連しているような,していないような・・・.では,答えの音声解説をこちらからどうぞ.

形容詞・副詞の last は,語源としては late の最上級の形態です.古英語の læt (slow) の最上級形として latost という形態が用いられていました.後に latost の o の部分が脱落して latst となり,最初の t も消失して last となりました(この音変化は,*bet (good) の最上級形が best になったのと同じ経路です).つまり -st の部分は最上級の語尾というわけです.なお,latest という形態は後に再形成された新しい最上級形です.

次に動詞の last ですが,こちらは古英語で「後に続く」を意味した動詞 lǣstan に遡ります.この動詞の -st は何らかの語尾ではなく,あくまで語幹の一部としての -st ということになります.つまり,形容詞・副詞の last とは語源的には縁もゆかりもありません.実は,あまり知られていない単語ですが「靴型」を意味する名詞としての last というものが英語にあり,語源的にはこちらと関連するとされます(cf. 古英語 lāst 「足跡」).古英語の動詞 lǣstan は中英語にかけて語尾の -an を消失させ,結果的に last という形に落ち着きました.

ということで,答えは「両者はともにゲルマン語系の語とはいえ,まったくの別語源」ということになります.音変化の結果,縁もゆかりもなかった2つの語がたまたま同形になってしまったわけです.同音(同綴)異義語 (homonym) の代表例といってよいでしょう.

last のような同音異義 (homonymy) とその周辺の話題については「#286. homonymy, homophony, homography, polysemy」 ([2010-02-07-1]) の記事,また##286,3616,3622の記事セットもどうぞ.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow