2025-10-18 Sat

■ #6018. 『英語語源ハンドブック』への Amazon レビューに感謝 [notice][hee][hel_education][helkatsu]

目下3日前に刊行されたばかりの「いのほたなぜ」の広報に余念がないところではありますが,忘れてはならないのが4ヶ月ほど前に刊行された,こちらもまだ新刊書といってよい『英語語源ハンドブック』です.後者は,おかげさまで再重版がかかっております.

『英語語源ハンドブック』の刊行後,読者の皆さんから多くの声が寄せられてきました.今回はとりわけAmazon レビューに集まった本書に関するご意見やご感想を要約したり部分引用しつつ,ご紹介します.

まず,多くのレビューで共通して言及されているのは,本書が「専門的な信頼性」と「一般読者向けの分かりやすさ」を両立させているという点です.「専門用語は抑制され,見出しや語系図も整理されているので,辞書を渉猟する楽しさと物語を追うワクワク感が両立します」という,まさに私たちが目指した点を的確に表現したお言葉をいただきました.また,「本書は単にトリビア的に語源を紹介する本ではない.英語史という体系的学問に裏打ちされた本である」との評もいただきました.こうしたご感想は,共著者一同にとって何よりの励みとなります.

特に英語教育に携わる先生方からの反響は,予想以上に大きいものでした.本書を「英語教師にとっての「虎の巻」」と呼んでいただいたのは大変光栄です.また,あるレビューアーは,現場で生徒から投げかけられるであろう鋭い問いを挙げ,「ここに本物の答えがあります.ここから本物の問いが始まります」と力強く書いてくださいました.本書が教室での知的な対話のきっかけとなっている様子が目に浮かぶようで,大変嬉しく思います.学生向けの簡約版を望む声も上がっていました.

英語を学び直している社会人の方や,純粋な知的好奇心から手に取ってくださった方からのレビューも,私たちの心を温めてくれました.40年間英語とは無縁だったという方は「学校では習ったことのない英語の歴史,英単語の歴史が書かれており,楽しく読んでいます」「英語に対する好感度が爆上がりするかも?」と書いてくださり,胸が熱くなりました.また,「あなたの努力と振り払ってきた理不尽の伏線回収の時が来た!」という熱いエールも,心に響きました.

一方で,「選んだ単語が基本的過ぎ」るや「どうして rob がないの?」といったご意見もいただきました.JACET8000 の基本1000語に絞るという方針は,ありふれた単語の奥深さを味わっていただきたいという意図によるものでした.1000語という限られた枠のなかで,すべての読者の期待に100%お応えするのは難しいことですが,いただいたご意見は確かに受け取りました.

皆さんからのこうした反響を通じて,本書が私たちの手を離れ,読者一人ひとりのものとして成長していることを実感しています.改めて,温かいレビューをお寄せくださったすべての皆様に,心より御礼申し上げます.引き続き,『英語語源ハンドブック』をご愛読いただけますと幸いです.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-10-13 Mon

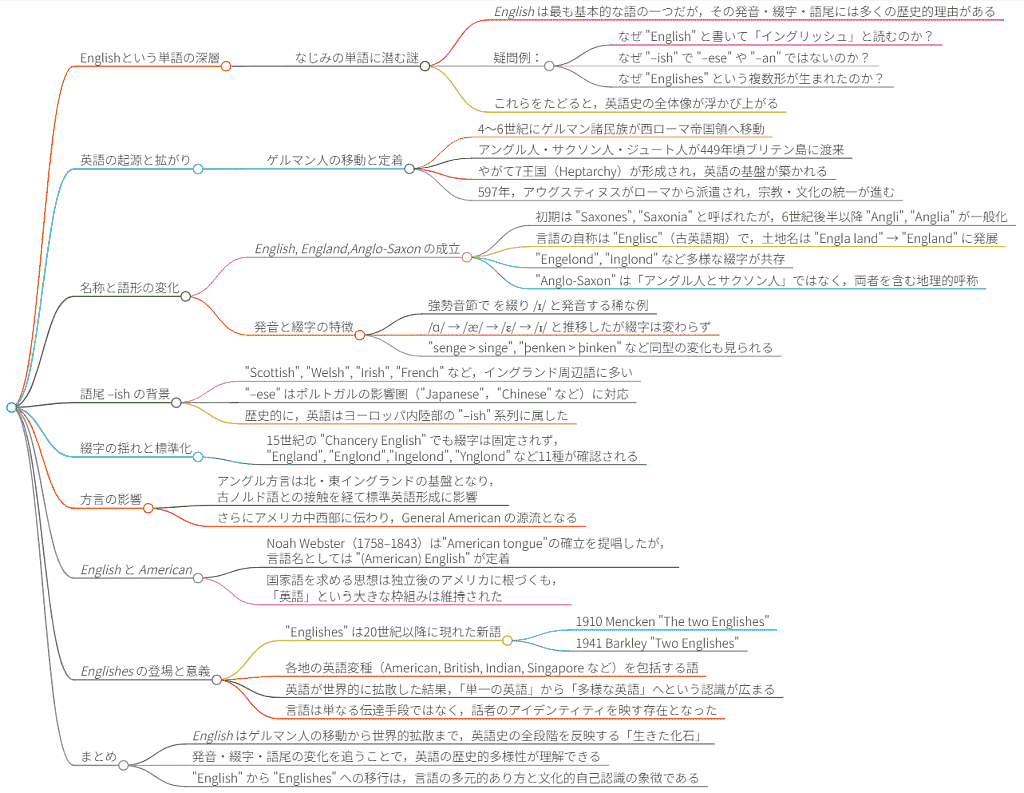

■ #6013. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第6回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][sound_change][spelling_pronunciation_gap][anglo-saxon][jute][history][germanic][oe][world_englishes][demonym][suffix][onomastics]

9月27日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第6回(夏期クールとしては第3回)が新宿教室にて開講されました.テーマは「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」です.あまりに馴染み深い単語ですが,これだけで90分語ることができるほど豊かなトピックです.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」を配信しました.

この第6回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第4回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

・ 「#5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-09-07-1])

シリーズの次回,第7回は,10月25日(土)「I --- 1人称単数代名詞をめぐる物語」と題して開講されます.秋期クールの開始となるこの回より,開講時間は 15:30--17:00,開講方式はオンラインのみへ変更となります.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ幸いです.

2025-09-22 Mon

■ #5992. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education][hellive2025][rhetoric][variation][kenning][bracketing_paradox][preposition][romaji]

9月13日(土)の「英語史ライヴ2025」にて,朝8時頃から,久しぶりに小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」を生配信しました.土曜日の朝にもかかわらず,多くのリスナーの方々にライヴでお聴きいただき,コメントも投げ込んでいただきました.また,千本ノック会場には,有志の 早朝組 helwa メンバーが数名集まっており,質問の読み上げなどをお手伝いいただきました.全体として朝早い時間とは思えない集中力と盛り上がりで,参加者一同,心地よい緊張感のなかで,本編の50分ほどを駆け抜けることができました.

今朝,Voicy heldio で,その様子を「#1576. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2025」より」としてアーカイヴ配信しましたので,ぜひお時間のあるときにお聴きください.事前にリスナーの方々よりお寄せいただいた素朴な疑問を5問ほど取り上げたにすぎませんが,配信内で小河さんも私もコメントしている通り,いずれも良質で示唆的な質問で,考えさせられました.回答者も早朝で頭が働いていたので,キレの良い配信回になっていると思います.以下,本編(第2チャプター)で取り上げた質問と対応する分秒を一覧します.

(1) 03:07 --- なぜ英語では,ある指示対象が繰り返し現われるとき,それを異なる名詞句で表現するのか?

(2) 14:25 --- なぜ heavy smoker は「体重の重い喫煙者」と解釈されることが少ないのか?

(3) 21:30 --- なぜ in the morning, in the afternoon, in the eveneing なのに夜だけ at night なのですか?

(4) 31:00 --- なぜ英文のメールの挨拶では I hope this email finds you well. などというのですか?

(5) 38:13 --- 「新聞」のローマ字表記について shinbun なのか shimbun なのか? ひどく混乱していませんか?

今後もいろいろな形で「千本ノック」をやっていきたいと思います.皆さんもぜひ投げ込み用の素朴な疑問を用意しておいていただければ!

2025-09-21 Sun

■ #5991. Jespersen の G&S の第1節を堪能する [review][jespersen][hel_education]

昨日の記事「#5990. Jespersen による英語史の名著 Growth and Structure of the English Language」 ([2025-09-20-1]) で取り上げた名著 G&S.その第1節 (p. 1) をそのまま引用するので,著者の意気込みを感じていただきたい.

1. It will be my endeavour in this volume to characterize the chief peculiarities of the English language, and to explain the growth and significance of those features in its structure which have been of permanent importance. The older stages of the language, interesting as their study is, will be considered only in so far as they throw light either directly or by way of contrast on the main characteristics of present-day English, and an attempt will be made to connect the teachings of linguistic history with the chief events in the general history of the English people so as to show their mutual bearings on each other, and the relation of language to national character. The knowledge that the latter conception is a very difficult one to deal with scientifically, as it may easily tempt one into hasty generalizations, should make us wary, but not deter us from grappling with problems which are really both interesting and important. My plan will be, first to give a rapid sketch of the language of our own days, so as to show how it strikes a foreigner---a foreigner who has devoted much time to the study of English, but who feels that in spite of all his efforts he is only able to look at it as a foreigner does, and not exactly as a native would---and then in the following chapters to enter more deeply into the history of the language in order to describe its first shape, to trace the various foreign influences it has undergone, and to give an account of its own inner growth.

改めて熟読してみると,私自身が英語史研究者として,hel活の発信者として,Jespersen からかなりの影響を受けていることを再認識した.私は大学の講義「英語史」の初回に「現代英語に戻ってこないような英語史は語らない」などと豪語しているのだが,これは知らず知らずのうちに G&S の第1節の精神が染みついていただけだったということが,ここで判明した(私にとっても驚きである).

また,Jespersen が非英語母語話者として英語史を記述することを,むしろ「売り」としているかのように読める点が印象的である.私が --- 同じく英語非英語母語話者として --- Jespersen の英語史を魅力的に感じるのも,ごく自然なことなのかもしれない.

さらに,Jespersen の言語と国民性を直接結びつけようとする性向とそのリスクについての認識も,久しぶりに確認できて新鮮な思いだった.Jespersen は,確かにこの点ではかなりのリスクを冒している,と私は考えている.やや行き過ぎており,差し引いて読むべきだという立場だ.

だが,今回,冒頭の1節を読み返してみて,英語史なり○○史は,やはりそれを書く人の考え方の集成なのだ,ということを確認できたことが大きい.読者は,この冒頭をどのように読むのかについて自身の考えを整理した上で,先を読み進めるとよいと思う.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

2025-09-18 Thu

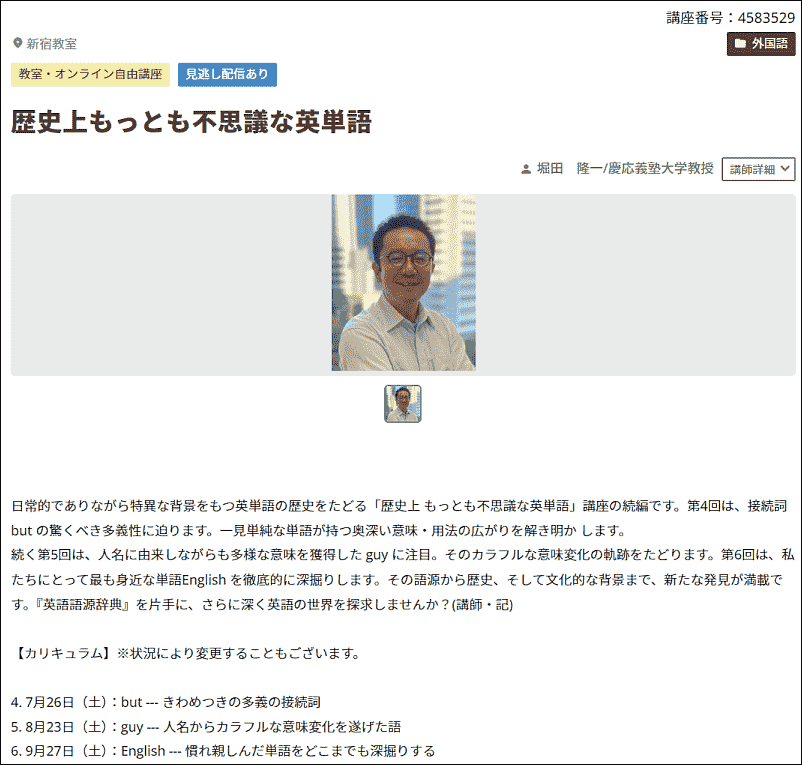

■ #5988. 9月27日(土),朝カル講座の夏期クール第3回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」が開講されます [asacul][notice][demonym][suffix][onomastics][kdee][hee][etymology][hel_education][helkatsu]

毎月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の9月23日(土)の講座は夏期クールの3回目となります.今回は英語を学ぶ誰もが最も多く発したり聞いたりし,さらに読み書きもしてきた重要単語 English に注目します.この当たり前すぎる英単語をめぐる歴史は,実は英語史のおもしろさを煮詰めたような物語になっています.ふと立ち止まって考えてみると,謎に満ちた単語なのです.

・ なぜ「アングレ」(フランス語)や「エングリッシュ」(ドイツ語)ではなく英語では「イングリッシュ」なの?

・ English と綴って「イングリッシュ」というのはおかしいのでは?

・ England や Anglia との関係は?

・ なぜ Japanese の -ese や American の -n ではなく English には -ish の語尾がつくの?

・ なぜ米語は American ではなく,あくまで (American) English と呼ばれるの?

・ 言語名は通常は固有名詞かつ単数として扱われるのに,なぜ最近 Englishes という複数形が使われているの?

民族,国,言語,文化,歴史に関わる重要単語なので,このように疑問が尽きないのです.講座では,他の民族を表わす単語などとも比較しながら,English に込められた謎に迫ります.

講座への参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

</p><p align="center"><iframe src=https://voicy.jp/embed/channel/1950/7099532 width="618" height="347" frameborder=0 scrolling=yes style=overflow:hidden></iframe></p><p>

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-16 Tue

■ #5986. khelf 大学院生の研究テーマ一覧 --- khelf ゼミ合宿@茂原 [hel_education][khelf][seminar][sotsuron][helkatsu]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミでは,9月16日(月)から18日(水)にかけて千葉県茂原市の宿にて2泊3日のゼミ合宿を実施しています.参加した大学院生,学部4年生,学部3年生,そして特別ゲスト講師(?)として菊地翔太先生(専修大学)を合わせた29名での研究発表合宿です.各々の個人研究のテーマを短時間で紹介・発表する「ポスターなしポスターセッション」の課題をこなします.

初日の昨日,そして2日目の今日の午前中で,まず大学院生7名による研究発表が行なわれました.

1. 中英語期の韻文作品における複合数詞の選択とその要因

2. 英語における What's X is X 表現の使用と発達,およびその理論的示唆

3. 古英語から初期中英語にかけての等位接続詞の導く節の語順変化

4. William Cecil, Lord Burghley の自筆草稿と印刷本における語源的綴字の比較

5. 動詞の自動詞化をともなう prepositional verbs の発達

6. 「妨げる」の意をもつ動詞の性質比較

7. 可算・不可算の区別はなぜあるのか?

いずれも今後どのように展開していくのかが楽しみな研究です.

2025-09-07 Sun

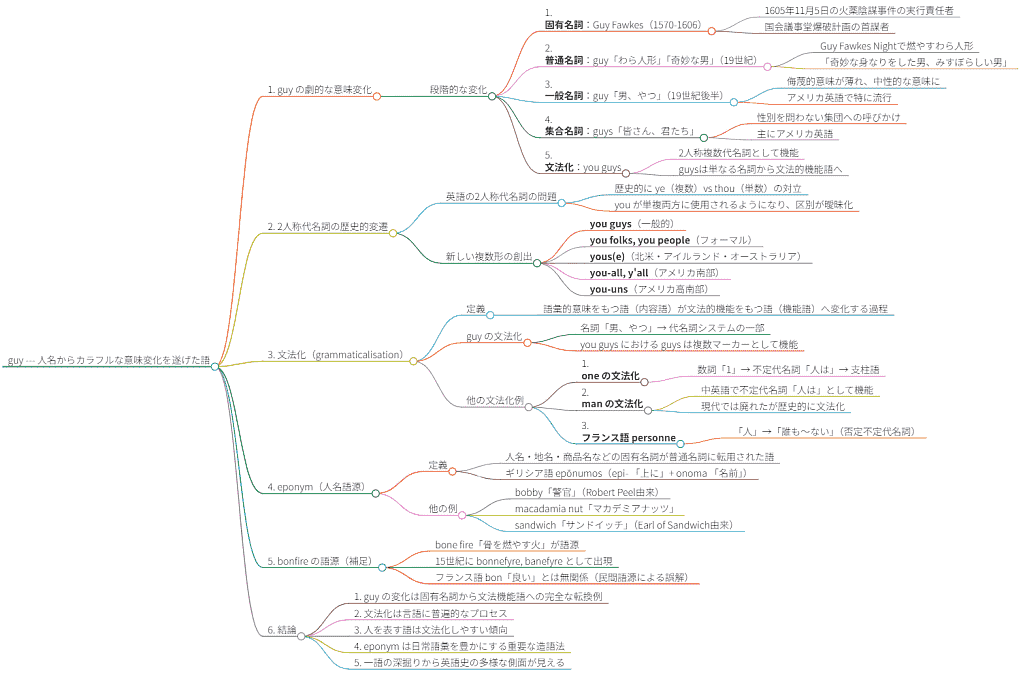

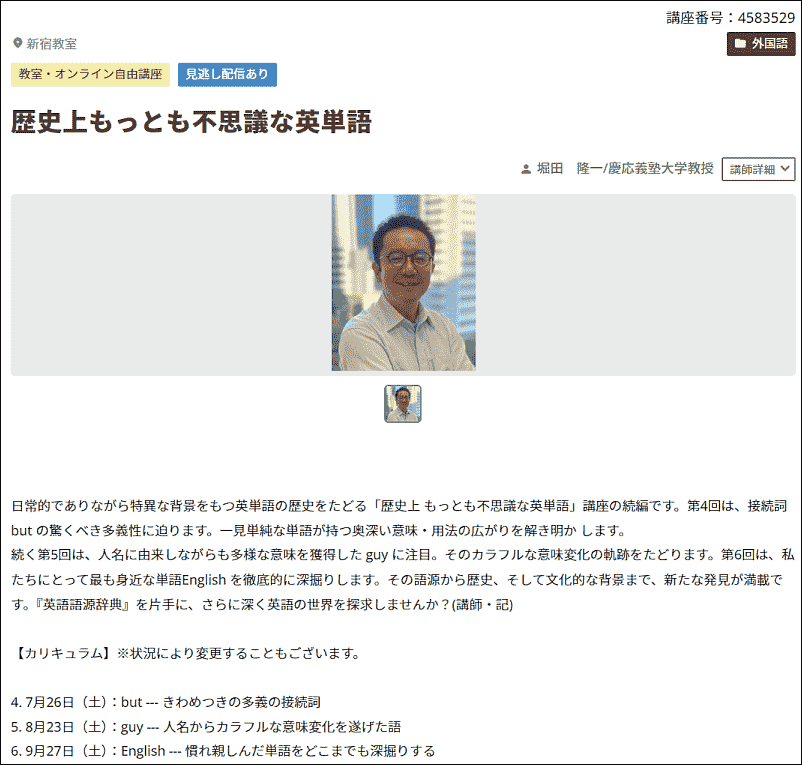

■ #5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change]

8月23日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第5回(夏期クールとしては第2回)となる「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」を配信しました.

この第5回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

シリーズの次回,第6回は,9月27日(土)に「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-28 Thu

■ #5967. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語る Part 2(後編) --- なぜ英語には同音異義語が多いの? [notice][youtube][helkatsu][hel_education][sobokunagimon][synonym][loan_word][lexical_stratification][ame_bre]

昨日の記事 ([2025-08-27-1]) に引き続き,1週間前の8月21日(木)にオンエアとなった YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」の英語史トーク動画の後編をご紹介します.前編に続いて,近藤さや香アナの抜群の間合いに乗せられつつ,重要な「英語に関する素朴な疑問」を取り上げてお話ししています.

後編は「【flower(花)と flour(小麦粉)は同じ語源!】help, aid, assistance…「助け」の類義語は何が違う?|同音異義語が多いのはなぜか|「イギリス英語は保守的」は本当か?」と題する36分ほどのトークです.以下,後編で取り上げた話題と分秒リストを示します.

(1) 00:00 --- オープニング

(2) 01:00 --- なぜ英語には類義語が多いのか

(3) 12:31 --- なぜ英語には同音異義語が多いのか

(4) 14:33 --- 同音異義語の成り立ち

(5) 24:58 --- アメリカに渡って英語はどう変わったのか?

(6) 31:54 --- 英語はこれから多様化していくのか?

英語という言語を,これまでとは異なる角度から見直すきっかけとなればと思います.ぜひ YouTube のコメント欄から,ご感想等をいただければ.英語史をお茶の間に!

2025-08-27 Wed

■ #5966. YouTube 「文藝春秋PLUS」にて英語史の魅力を語る Part 2(前編) --- なぜ3単現の -s を付けるの? [notice][youtube][helkatsu][hel_education][sobokunagimon][verb][suppletion][3ps][personal_pronoun]

3ヶ月ほど前のことになりますが,5月30日(金)に YouTube 「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」にて,前後編の2回にわたり「英語に関する素朴な疑問」に答えながら英語史を導入するトークが公開されました.フリーアナウンサーの近藤さや香さんとともに,計60分ほどお話をしています.とりわけその前編は,驚くほど多くの方々に視聴していただき,本日付けで視聴回数が10万回を超えています.

文藝春秋PLUSの制作班の方々も私自身も,予想外のことに驚きつつも,たいへん嬉しく受け取り,早速第2弾の企画が立ち上がりました.第2弾を8月初旬に収録した後,8月21日(木)の7時にその前編が,20時に後編がそれぞれオンエアされました.

上掲のサムネイルは,その第2弾の前編となります.「【英語の謎 go の過去形はなぜ went なのか】古英語時代は -ed よりも不規則動詞がデフォルト|なぜ「あなた」も「あなたたち」も you で表すのか|He likes…三単現にはなぜ s を付ける」と題して,27分ほどお話ししました.以下に話題と分秒リストを掲載します.

(1) 00:00 --- オープニング

(2) 02:25 --- なぜ不規則な動詞活用があるのか

(3) 13:51 --- なぜ you は単数形でも複数形でもあるのか

(4) 20:15 --- なぜ三単現に「-s」をつけるのか

(5) 25:23 --- 次回予告

第1弾に引き続き,「英語に関する素朴な疑問」 (sobokunagimon) を英語史の観点から説明するという趣旨のトークとなっています.ぜひ英語史の魅力を感じていただければ.

2025-08-24 Sun

■ #5963. 夏スク「英語史」初日の千本ノック(後編) [senbonknock][sobokunagimon][voicy][hel_education][notice]

先日の「#5960. 夏スク「英語史」初日の千本ノック(前編)」 ([2025-08-21-1]) に続き,8月20日の11:30より heldio 生配信した「千本ノック」 (senbonknock) の後編をアーカイヴとしてお届けします.後編は32分ほどで,7つの素朴な疑問が取り上げられました.以下に,本編(第2チャプター)で取り上げられた質問と本編チャプター内での対応する分秒を一覧します.

(1) 00:00 --- 英単語のアクセントは必ず守らないと通じないのか?

(2) 05:02 --- なぜドイツ語の Krankenhaus のように単純な単語を組み合わせず,英語は hospital のような全く異なる単語を使うのか?

(3) 08:07 --- なぜ no の後に来る名詞は単数になったり複数になったりするのか?

(4) 12:15 --- なぜ同じ綴りでも発音が違う単語があるのか?

(5) 16:12 --- 「エモい」や「チルい」のような英日ミックスの形容詞は昔からあったのか?

(6) 22:26 --- なぜ英語の文型は SVO (主語ー動詞ー目的語)なのか?

(7) 26:34 --- なぜ w はフランス語では「ドゥブルヴェ」なのに,英語では「ダブリュー」なのか?

素朴な疑問を寄せてくださった夏期スクーリング履修者のバックグラウンドは様々です.それだけに実に多種多様な疑問が寄せられてきて,実にワクワクしました.1つひとつがもっとじっくりと向き合いたいと思わせる問題ですし,実際に英語史の観点から深く論じるに足るトピックばかりです.「千本ノック」はやはり楽しいですね.

夏スクも残すところ今日と明日のみとなりました.残暑が強烈ですが,もう一息,頑張りましょう!.

2025-08-21 Thu

■ #5960. 夏スク「英語史」初日の千本ノック(前編) [senbonknock][sobokunagimon][voicy][hel_education][notice]

昨日の記事「#5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2025-08-20-1]) でお知らせしたように,英語史の集中講義が始まっています.昨日の講義では履修されている皆さんから「英語に関する素朴な疑問」を集め,講義後に11:30より即興で「千本ノック」 (senbonknock) の heldio 生配信を行ないました.60分超の長丁場となりましたが,立ち会っていただいた履修者の皆さん,そして急の生配信ながらもライヴでお聴き頂いたリスナーの皆さん,ありがとうございました.

生配信の様子は音声収録しておいたので,今朝の Voicy heldio にて配信しました.長尺なので前編(本日配信)と後編(後日配信)の2回に分けてお聴きいただきますが,まずは34分ほどの前編をお届けします.以下に,本編(第2チャプター)で取り上げられた質問と本編チャプター内での対応する分秒を一覧します.

(1) 01:25 --- アルファベットの起源は何か?

(2) 09:13 --- なぜ定冠詞と不定冠詞は難しいのか?

(3) 14:30 --- なぜ a は単体だと「エイ」と読むのに,単語としては「ア」と読むのか?

(4) 16:08 --- なぜ英語発祥の地であるロンドンの英語が,必ずしも標準的ではないのか?

(5) 20:28 --- なぜ英語には多くの時制があるのか?

(6) 24:36 --- なぜ発音しない文字(黙字)が入っている単語があるのか?

(7) 26:27--- 文法は現在も変化しているのか?

(8) 29:30 --- なぜ do の過去形は did なのか?

英語史の学び始めの景気づけとして「千本ノック」をやってみましたが,いかがでしたでしょうか.英語史への関心が湧いてきましたでしょうか.残暑厳しい折ですが,6日間の夏スク英語史を駆け抜けていきたいと思います.

2025-08-20 Wed

■ #5959. 2025年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice][khelf][inohota][hel_herald]

本日,慶應義塾大学通信教育課程の夏期スクーリング科目「英語史」が開講されます.来週の月曜日までの6日間にわたる集中講義です.

本日の初回講義では,本ブログの記事を組み合わせながら英語史の世界への導入を図ります.履修生の皆さんは,いつでもこちらの記事に戻ってきてください.また,この記事と同趣旨で「英語史夏期スクーリング 2025」という見やすい特設HPも用意しましたので,そちらもお気に入り等に登録してご参照ください.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.合わせて「#5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50」 ([2025-01-01-1]) もご覧ください.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10--20分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]),「#5727. 2024年 heldio 配信でよく聴かれた回ベスト30」 ([2024-12-31-1]),「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]),「#5921. リスナー投票による heldio 2025年第2四半期のランキング」 ([2025-07-13-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました」 ([2025-07-09-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第12号です.

4.5. khelf イベント2025年度版「英語史コンテンツ50」が展開中です: 今年6月20日より休日を除く毎日,英語史を専攻する通学課程のゼミ生・院生,通信課程の卒業生を中心とする khelf メンバーから手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド(パスワード付きPDF),テキスト,リアクションペーパー提出課題,試験,評価について

5.2. 指定テキストは拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年).本書のコンパニオン・サイトもあります.

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度の「英語史」履修生の言葉: 「#5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2025-07-31-1]),「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. 履修生よりライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

以上,スクーリングの1週間,そしてその後も,知的興奮に満ちた英語史ライフをお楽しみください! 関連して「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) もどうぞ.

なぜ英語史を学ぶのか.迷ったら,まず「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を.

2025-08-18 Mon

■ #5957. 8月23日(土),朝カル講座の夏期クール第2回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change][kdee][etymology][hel_education][helkatsu]

朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座が続いています.月一のペースで進行中のこのシリーズでは,「歴史上もっとも不思議な英単語」というテーマを掲げています.歴史の厚みを感じさせる語彙を一語ずつじっくりと味わい,『英語語源辞典』(研究社)等の信頼できる資料を手がかりに,言葉の変遷がもたらす驚きと発見に迫っています.

今度の土曜日8月23日の講座は夏期クールの2回目を迎えます.一見すると平凡な guy という語に焦点を絞り,この小さな単語がたどってきた劇的な意味の軌跡をたどることから話を始めます.その流れから人称代名詞 (personal_pronoun) の話題,文法化 (grammaticalisation) の問題,そして固有名詞に由来するeponymの事例相まで,話題は自在に広がっていきます.1単語から見えてくる英語史のダイナミズムと言語変化の妙味を存分にお楽しみください.

参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもご用意しております.皆さんのご都合のよい方法でご参加ください.申込み詳細は朝カルの公式ページでご確認いただけます.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-10 Sun

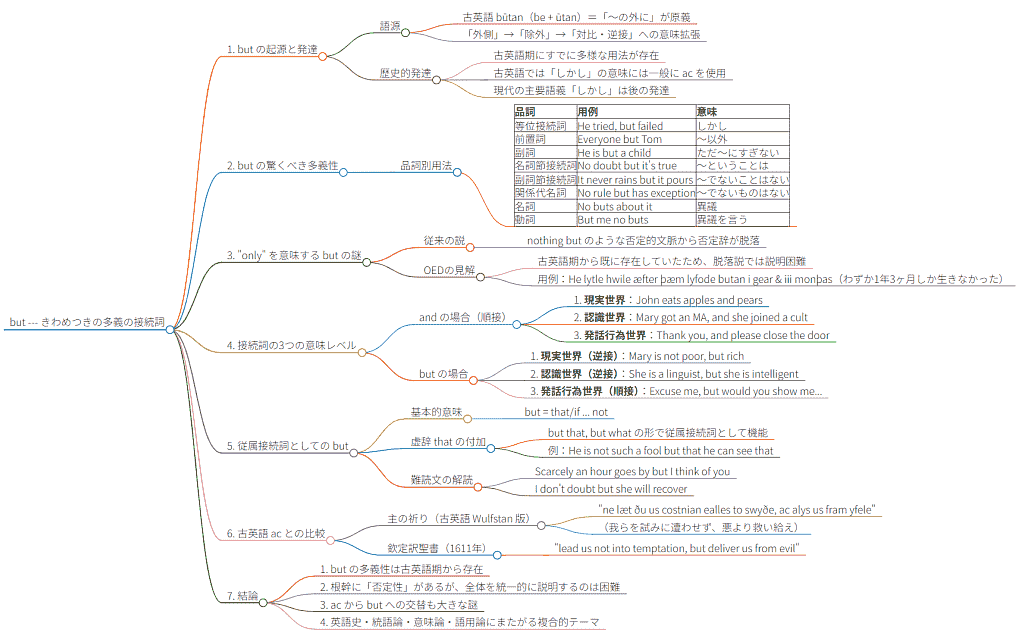

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-07-31 Thu

■ #5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか? [hel_education][sobokunagimon][voicy][heldio][khelf][inohota][inoueippei]

今年度の大学の前期も無事に終了.学期末に,英語史概説の講義について履修者から感想や意見を募った.多少の編集を加えつつ,匿名のままでコメントを紹介したい.

・ 言語の変化というものは,合理化・規則化されていったというだけの内面的な理由ではなく,その地域,その話者の文化・社会との関係性といった外面的な理由も探らなければ語ることはできないという,英語史の意議や深みを知ることができた

・ 「英語史」という学術領域がしっかりあるということに興味を持ってとった授業だったが,総じて学問としての面白さ,過去の歴史から現代を見つめ直す面白さを知れたと思う.その中で,初回の授業であった英語に対する純粋な疑問を受講生から集めて,それを解説する回は,学問に対する素直な姿勢と純粋な疑問から展開される学問の面白さを実感した.

・ 英語史の講義を通して,単なる英語の歴史を学んでいるのではなくて,「社会」のことも学べるという新たな視点を持つことができた.この新たな視点を持ってこれからの講義に臨みたいし,また新たな価値を創出したいと感じた.

・ 私は単語やつづりをおぼえるのがとても苦手で苦労している.しかし,その単語一つ一つに注目し,「これは,○○語由来かな」や「こういう経緯でこのつづりになったのかな」と考えを巡らせれば,英語学習もより楽しくなるのではないかと思った.歴史を学んだことで英語学習がよりおもしろくなると思う.

・ この学びにおいて,当初自分が現代英語の構成要素をかんちがいしていたように,今自分の回りにあるものに対しての認識のズレ,そしてそれを直そうとする中で新たな学びがあることが大切だと思いました.この授業をうけて,英語史だけでなく,自分の普段からの物の見方を変えてみようとまで思うことができました.

・ 言語というものが,それ単体としては成り立たず,社会と歴史と深く関わりがあることを証明するよい例であろう.言語を遡るという行為は人間の豊かな歴史的はぐくみを可視化させるものだと感じた.

・ 英語史や言語史もまた人が紡いできた歴史であるからこそ,画一的な物の見方や解釈を押しつけず,多面的に判断することを大切にしたいと思えたことが私にとって何よりの価値であった.

・ 私は最初「英語史」と聞いて身構えていた.しかし,英語を学習し始めたころから抱いてきた疑問について,英語史を学ぶなかで解決していくことができた.学べば学ぶほどおもしろくなるのが,この英語史だと感じた.高校で世界史を選択していた私にとって,英語史は大好きな英語と世界史のミックスであり,毎回目からうろこの内容であった.世界史で学んだ人名たちが,こんなにも英語に影響を及ぼしていることは衝撃だった.

そして,最後にきわめつけの名コメントを挙げよう.

・ グリムの法則は飲み会ネタで使える.現代英語学の井上先生が言語学のトピックは飲み会で使えると言っていたが,確かにその通りだと思った.

ということで,井上逸兵さんとお届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を,ぜひよろしくお願いします(笑)

先日,今回の記事と同趣旨で Voicy heldio にて履修者のコメントを紹介した.本記事と合わせて,ぜひ「#1522. 「英語史」の講義を終えて --- 2025年度前期版」をお聴きいただければ.

2025-07-22 Tue

■ #5930. 7月26日(土),朝カル講座の夏期クール第1回「but --- きわめつきの多義の接続詞」が開講されます [asacul][notice][conjunction][preposition][adverb][polysemy][semantics][pragmatics][syntax][negative][negation][hee][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link]

今年度朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.今年度のシリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)や新刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

今週末7月26日(土)の回は,夏期クールの初回となります.機能語 but に注目する予定です.BUT,しかし,but だけの講座で90分も持つのでしょうか? まったく心配いりません.but にまつわる話題は,90分では語りきれないほど豊かです.論点を挙げ始めるとキリがないほどです.

・ but の起源と発達

・ but の多義性および様々な用法(等位接続詞,従属接続詞,前置詞,副詞,名詞,動詞)

・ "only" を意味する but の副詞用法の発達をめぐる謎

・ but の語用論

・ but と否定極性

・ but にまつわる数々の誤用(に関する議論)

・ but を特徴づける逆接性とは何か

・ but と他の接続詞との比較

but 「しかし」という語とじっくり向き合う機会など,人生のなかでそうそうありません.このまれな機会に,ぜひ一緒に考えてみませんか?

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/07/23(Wed))

本講座の予告については heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-19 Sat

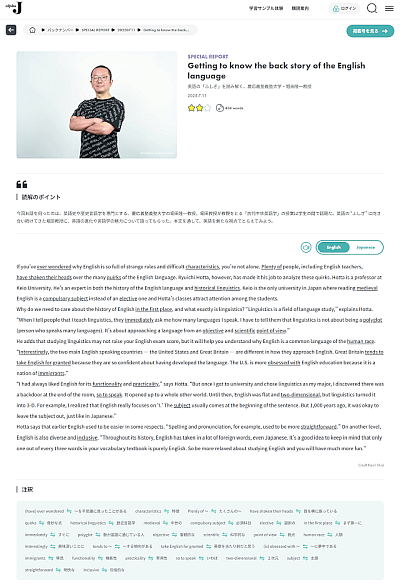

■ #5927.『The Japan Times Alpha J』7月11日号にインタビュー記事が掲載されました [notice][helkatsu][hel_education][heldio][voicy]

日本を代表する英字新聞 The Japan Times の姉妹紙である The Japan Times Alpha J の7月11日号に,私のインタビューに基づく特別記事を掲載していただきました.「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」です.

The Japan Times Alpha J は,主に中高生の英語学習者を読者として想定した,隔週金曜日発行の英字新聞です.実際には英語を学ぶ大人の方々にも読まれているようです.時事ニュースから文化的な話題まで,学習者のレベルに配慮した英語で書かれており,重要な語彙や表現には注釈が付されているのが特徴です.

1ヶ月ほど前に,同紙の編集部の方からご連絡をいただき,オンラインでインタビューを受ける機会に恵まれました.「英語史とはどのような学問ですか?」という根源的な問いから始まり,インタビュアーのプロフェッショナルな導きにより話しが弾み,あっという間に1時間が過ぎました.インタビューというものは,聞き手の技術に負うところが大きいと感心させられました.

後日,できあがった英文のゲラを拝見して,さらに驚きました.私がとりとめもなくお話ししたつもりの1時間ほどの内容が,驚くほどコンパクトにまとめ上げられていたのです! 記事のタイトルは "Getting to know the back story of the English language" となりました.

記事掲載にあたり,話題と関連しそうな写真を2点提供してほしいとのご依頼がありました.1点はプロフィールのために「through Tシャツ」を着てポーズを取っている写真としましたが,もう1点は何かhel活(=英語史活動)の様子が伝わるものを,と考えました.そこで思いついたのが,昨年9月に開催した Voicy heldio での「英語史ライブ2024」の写真です.このライヴでは人気シリーズ「はじめての古英語」の公開収録も行なっており,その際に撮った写真がよいのではないかと考えました.小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともにトリオで配信した回で,3人が楽しげに収録に臨んでいる写真があったので,お2人の許可をいただいた上で,この写真を提供することになった次第です.お2人ともご快諾ありがとうございました!

hel活が,今回のような形でメディアに取り上げていただけるのは,本当にありがたいことです.この記事をきっかけに,一人でも多くの方に英語史に関心をもっていただければ幸いです.The Japan Times Alpha J は定期購読が基本ですが,ウェブサイトでも一部の記事を読めますので,一度訪れてみていただければ.

今回のインタビューと記事掲載については,7月16日(水)の heldio で「#1508. 『The Japan Times Alpha J』の7月11日号で特別記事を掲載していただいています」としてもお話ししていますので,そちらもぜひお聴きください.

・ 堀田 隆一 「"Getting to know the back story of the English language" --- 英語の「ふしぎ」を読み解く,慶応義塾義塾大学・堀田隆一教授」(インタビュー記事)『The Japan Times Alpha J』7月11日号,第12面.

2025-07-09 Wed

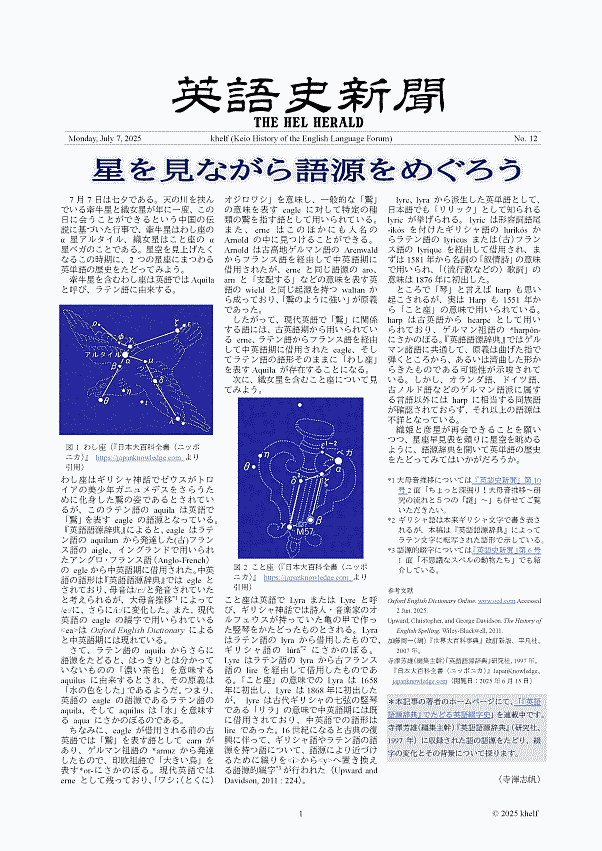

■ #5917. 『英語史新聞』第12号が公開されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][helkatsu][etymological_respelling][relative_pronoun][loan_word][borrowing][lexicology][statistics][negative_cycle][syntax][helvillian]

7月7日の七夕,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』シリーズの第12号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.

数ヶ月前から,七夕の日を公開日と定め,執筆陣や編集陣が協力して準備を進めてきました.例によって公開前夜はぎりぎりまで最終調整に追われていましたが,できあがった紙面については,どうぞご安心ください.珠玉のコンテンツが満載です.企画,執筆,編集と今号の制作に関わったすべての khelf メンバーに,まずは労いと感謝の言葉を述べたいと思います.よく頑張ってくれました,ありがとうございます!

さて,今号も4面構成となっています.どのような記事が掲載されているか,具体的に紹介していきましょう.まず第1面は,七夕の公開日に合わせ「星を見ながら語源をめぐろう」と題するロマンチックな巻頭記事です.執筆者は,本ブログや heldio でも語源的綴字 (etymological_respelling) に関する研究でお馴染みの,khelf の寺澤志帆さんです.彦星(わし座のアルタイル)と織姫(こと座のベガ)にちなみ,2つの星座にまつわる単語の歴史をたどります.「こと座」 (Lyra) に関しては,lyre の綴りが中英語期の lire から,語源のギリシャ語に近づけるために16世紀に y を用いる形へ変更されたという語源的綴字の実例にも触れられており,執筆者の専門知識が活かされた記事となっています.

続く第2面の記事は,「wh から始まる関係代名詞の歴史」です.こちらは学部4年生の Y. T. さんによる本格的な英語史コンテンツです.私たちが当然のように使っている who や which は,古英語の時代には,「誰」「どれ」を意味する疑問詞でしかありませんでした.関係代名詞としては指示詞に由来する that の祖先などが用いられていましたが,中英語期以降,which を皮切りに wh 疑問詞が,関係代名詞の用法を獲得してきました.ただし,who については,関係代名詞として定着するのは意外にも17世紀に入ってからと,比較的遅いのです.その過渡期には,Shakespeare の作品で,人を先行詞にとる場合に which が感情的な文脈で用いられていました.関係代名詞をめぐる歴史には,単なる文法規則の変化にとどまらない,社会言語学的にダイナミックな変化の過程が関わっていたのです.

第3面の上部にみえるのは「英語史ラウンジ by khelf」の連載コーナーです.今回は,青山学院大学の寺澤盾先生へのインタビューの後編をお届けします.記事執筆者は khelf 会長の青木輝さんです.寺澤先生の「推し本」として,中島文雄『英語発達史』や H. Bradley 『英語発達小史』など,英語史研究における古典的名著が複数紹介されます.また,英語史を学ぶ魅力について,「面白い」で終わらず「なぜ」と問い続けることの重要性が説かれており,研究者を志す学生には特に示唆に富む内容となっています.

そして,3面の下部では,第2面でちらっと出題されている「英語史クイズ BASIC」の答えと詳しい解説を読むことができます.現代英語の語彙における借用語の割合に関するクイズですが,問いも答えも,ぜひ記事を熟読していただければ.記事執筆者は,大学院生の小田耕平さんです.

最後の第4面には,大学院生の疋田海夢さんによる本格的な英語史の記事「Not は否定の「強調」!? ~Jespersen's Cycle と「古都」としての言語観~」が掲載されています.これは,英語の否定文の発達を説明する "Jespersen's Cycle" に関する解説と論考です.ここで紹介される「否定辞の弱化→強調語の追加→強調語の否定辞化」というサイクルはフランス語やドイツ語でも見られる現象ですが,記事ではさらに,現代アメリカ英語のスラング squat (例: Claudia saw squat.) の事例を取り上げ,このサイクルが現代,そして未来へと続いている可能性を示唆しています.

このように,今号もすべての記事が khelf メンバーの熱意と探究心の結晶です.英語史を研究する学生たちが本気で作り上げた『英語史新聞』第12号を,ぜひじっくりとお読みいただければ幸いです.

最後に,hellog 読者の皆さんへ1点お伝えします.もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にて『英語史新聞』を利用される場合には,ぜひ上記 heldio 配信回のコメント欄より,あるいはこちらのフォームを通じてご一報くださいますと幸いです.khelf の活動実績となるほか,編集委員にとっても励みともなりますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フィードバックを通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』号外第3号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』第11号(2024年12月30日)

2025-07-07 Mon

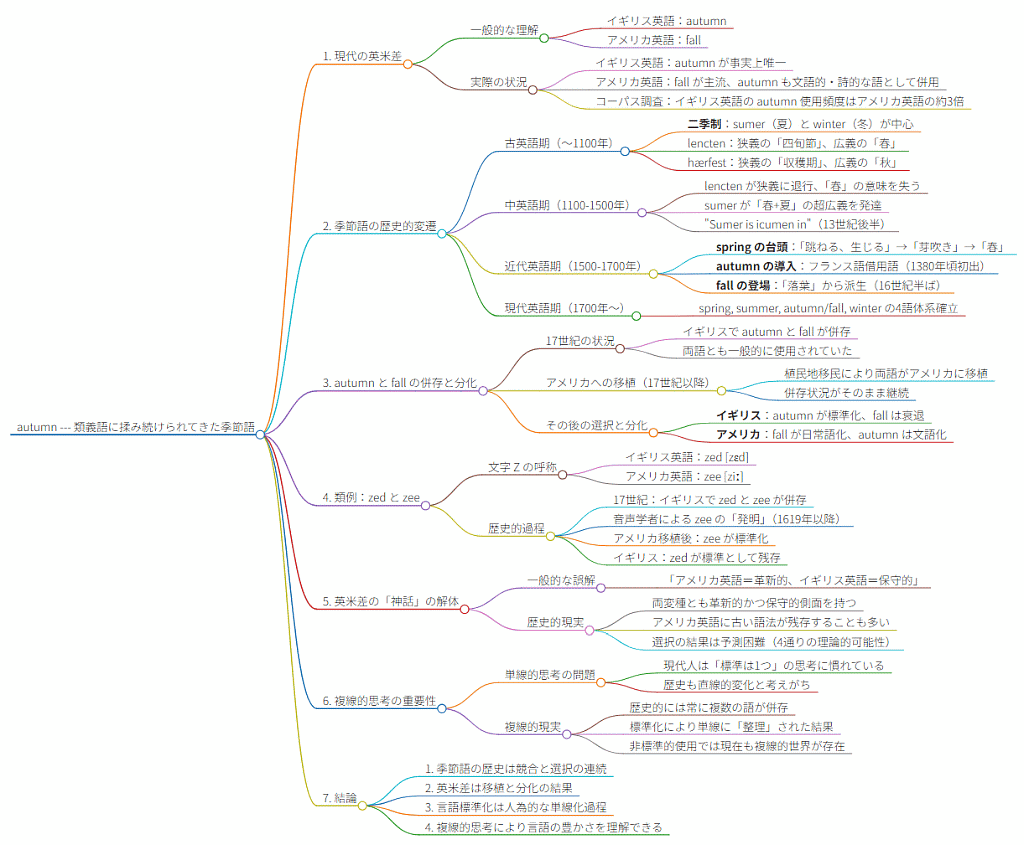

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-07-01 Tue

■ #5909. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANAの季刊誌『ていくおふ』第179号に掲載されています [notice][hel_education][helkatsu][standardisation][world_englishes][variety][variation][language_change]

【 はじめに 】

このたび,ANAホールディングズが発行する季刊誌『ていくおふ』第179号(2025年夏号)に,「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」と題するエッセイを寄稿いたしました.作り込んだ図表を含む8ページにわたる,中身の詰まった記事です.

なぜ航空業界の発行する雑誌に「英語史」の話題が,と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません.私も寄稿のお話をいただいたときには少し考え込んだのですが,航空といえば国際性,国際性といえば英語ですので,思ったよりも大きな飛躍はありません.考えているるうちに,むしろ英語史的な視点を導入するのにうってつけの機会ではないかと感じ始めました.

【 「標準英語」はいつから標準だったのか? 】

今回の記事では,1500年以上にわたる英語の歴史をふり返りながら,「標準化」と「脱標準化」という2つのベクトルのせめぎ合いに注目しました.英語はその誕生以来,外部の言語と接触し,地域的・社会的・文化的な要因によって常に姿を変えてきた言語です.

例えば中世の英語は,現代のような「正しい英語」という規範が存在しない,きわめて多様な状態にありました.ある時代にはフランス語に押されて地位を失いましたし,またある時代には,印刷術や教育制度の普及によって「標準英語」が形成されていくことになりました.しかし,それはロンドンの中・上流階級の言葉遣いをモデルにした,ふわっとして捉えどころのない虚構的な代物にすぎませんでした.

【 「世界諸英語」の時代へ――英語の多様性は今に始まったことではない 】

英語は紆余曲折を経て世界語となりましたが,一方でいまだに多様性に満ちた言語でもあります.現代の私たちは,アメリカ英語やイギリス英語だけでなく,インド英語,シンガポール英語,ナイジェリア英語など,英語の多様な「顔」と日常的に向き合っています.訪日観光客の増加や国際交流の進展によって,日本に暮らしながらも多様な英語に触れる機会が増えてきたので,この現状は理解するのに難しくないはずです.

様々な英語を聞いて「これって正しい英語なの?」と戸惑う場面もあるかもしれません.しかし,英語史をふり返ると,そうした多様性はむしろ英語本来の姿だとわかります.一度たりとも均質だったことはなく,むしろ常に揺れ,変わり続けてきた言語なのです.

この認識こそが,現代のグローバルな言語状況を読み解く上での出発点になります.

【 これからの英語との付き合い方とは? 】

本エッセイの締めくくりでは,こうした歴史的背景を踏まえたうえで,現代を生きる私たちが英語とどのように向き合うべきかについて,4点を指摘・提案しました.

1. 絶対的な「正しい英語」は存在しない

「標準英語」とは,歴史的・社会的に構築された規範であり,それ自体が一つの変種にすぎません.英語(ひいては言語)の本質は常に変化と多様性にあります.

2. 状況に応じた柔軟な運用がカギ

書き言葉/話し言葉,フォーマル/インフォーマルなど,目的に応じてスタイルを使い分ける力が求められます.「どれが正しいか」ではなく,「何が適切か」を見極める視点が大切です.

3. 多様な英語変種への寛容性と理解

世界中の非母語変種の英語に触れたとき,違和感や誤用と断ずる前に,その背景と特徴に目を向けることが重要です.

4. 英語史からの学び

発音と綴字の乖離,語彙の多さ,文法のゆれなど,英語の「なぜ?」に,たいていの場合,上手に答えてくれるのは「英語史」です.英語の歴史を知ることで,英語への視野が広がります.

英語が「世界の言語」としてさらに多様化し続けるなか,私たちはどのようにその変化とつき合っていくべきなのか.そのヒントを,英語史という長いスパンから探ってみませんか? 興味を持たれた方は,ぜひ本誌をお手に取ってみてください.

【 雑誌『ていくおふ』について 】

本エッセイは,ANAによる『ていくおふ』という季刊誌の記事として掲載されています.今回ご紹介した記事のほかにも,空間認知と建築体験に関する記事や,空港の地理学的考察などに関する記事をなども掲載されています.

『ていくおふ』第179号をご希望の方は,公式HPより詳細をご確認ください.ANA公式スマホアプリからも入手可能となっております.

なお,今回のエッセイについては,heldio にて「#1490. 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」 --- ANA『ていくおふ』179号より」として配信していますので,そちらもぜひお聴きください.

・ 堀田 隆一 「英語史から読み解く これからの英語との向き合い方」『ていくおふ』第179号(2025年夏号),ANAホールディングズ.2025年5月.33--40頁.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow