2025-04-20 Sun

■ #5837. ito で英語史 --- helito のお題案 [helito][helgame][hel_education][helkatsu][lexicology][loan_word][borrowing][lexical_stratification][french][latin][greek][germanic][etymology][borrowing]

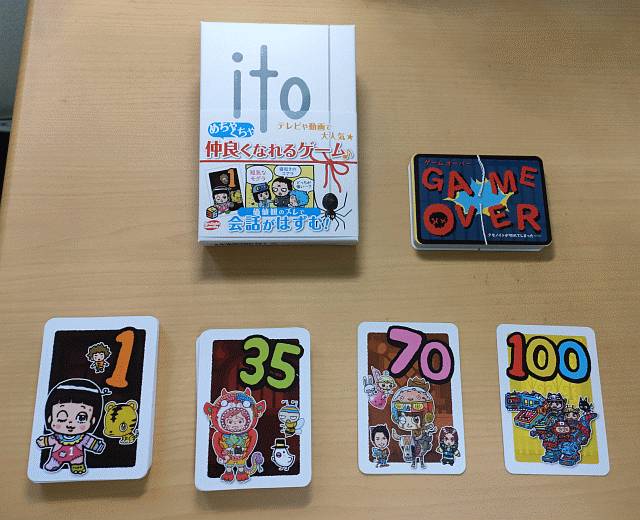

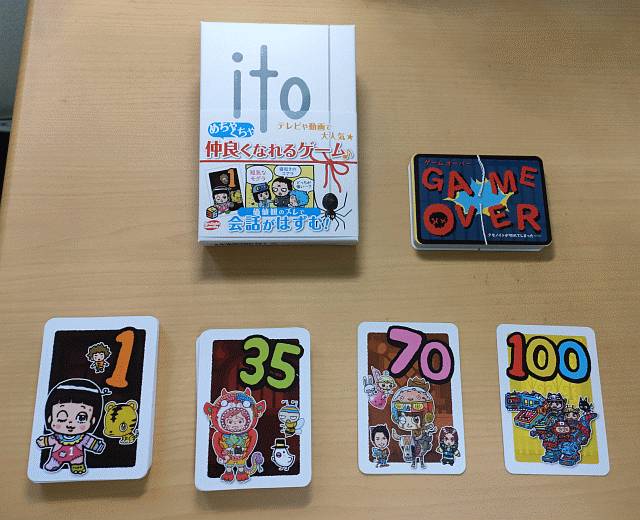

「#5826. 大学院授業で helito をプレイしました --- お題は「英語史用語」」 ([2025-04-09-1]) で紹介したカードゲーム ito (イト)が,hel活界隈で流行ってきています.

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」でこのゲームを紹介された後,私が上記の hellog 記事を書き,さらにリスナーの川上さんが note で「高校生の「英語のなぜ」やってます通信【番外編1 ito】を公表しました.裏情報ですが,寺澤志帆さんも英語の授業で使用し,みーさんや umisio さんも ito を購入してスタンバイができている状態であると漏れ聞いています.そして,私ももう1つの別の授業で helito を投入しようと思案中です.

ito は,プレイヤー各自が配られた数字カード (1--100) をお題に沿って表現し合い,価値観を共有する助け合いゲームです.言語学用語でいえば「プロトタイプ」 (prototype) を確認しあうことそのものを楽しむゲームとも表現できるかもしれません.英語史で helito するには,どのようなお題がふさわしいか.AIの力も借りながら,いくつかお題案を考えてみました.

(1) 古英語っぽさ・現代英語っぽさ

単語のもつ雰囲気,発音,綴字などから,古英語寄り(1に近い数)か現代英語寄り(100に近い数)かを判断します.例えば,(ge)wyrd (運命)は古英語らしさ(1点)を,globalization (グローバル化)は現代英語らしさ(100点)を感じさせるかもしれません.古英語や中英語の知識が試されます.

(2) 借用語が借用された時期

英語に入った借用語 (loan_word) について,その借入時期の古さ・新しさを判定します.例えば,ラテン語由来の street や古ノルド語由来の sky は古く(1に近い),日本語由来の sushi や anime は非常に新しい(100に近い)借用といえます.英単語の語源の知識が試されます.

(3) 語種

英語の語彙を,主要な系統(すなわち語種)に基づき分類します.ゲルマン語派 (germanic),フランス語 (french),ラテン語 (latin),ギリシア語 (greek)などをひとまず想定しましょう.man のようなゲルマン系の基本語であれば1点に近く,justice のようなフランス借用語は50点付近,philosophy のような学術語は100点に近づく,などの尺度が考えられます.英語語彙の「3層構造」を理解している必要があります.ただ,必ずしも綺麗な連続体にならないので,ゲームとしては少々苦しいかもしれません.

(4) 「食」に関する語彙

(3) の応用編ともいえますが,語彙のテーマを「食」に絞った応用編です.ゲルマン系の素朴な食材を表わす語(bread など)と,フランス語由来の洗練された食文化を体現する語(cuisine など)を対比させます.著名な cow (動物・ゲルマン系) vs. beef (食肉・フランス系) のような対立もこのお題で扱えそうです.このようなテーマ別の語彙に基づく helito では,語彙と語源の豊富な知識が必要であり,難易度はかなり高いかもしれません.

その他,helito にはどのようなお題が考えられるでしょうか.

2025-04-14 Mon

■ #5831. 2025年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][helkatsu][notice]

本日,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目の1つ「英語史」の講義が開講します.主に専攻の2年生が履修する科目です,1年間(2セメスター)かけて,英語という言語の有為転変の歴史を紡いでいきます.

重要な初回講義は,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.以下のセクションには多くの情報が詰め込まれていますが,履修生の皆さんは,今回の講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.一般の hellog 読者の方々も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.

今期は,ほかにも様々な形で英語史の学びを促す活動「hel活」 (helkatsu) を展開していく予定です.英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければ.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#1171. 自己紹介 --- 英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. この講義で Slido (質疑応答サービス)を利用して英語に関する素朴な疑問を募集します(こちらからアクセスしてください)

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) および「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HP,公式 X アカウント @khelf_keio,公式 Instagram アカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5730. 『英語史新聞』第11号が発行されました」 ([2025-01-03-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第11号です.

4.5. 「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」): 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 指定テキストは英語史の古典的名著 Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.:「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1])

5.3. 英語史の読書案内:「#5830. 英語史概説書等の書誌(2025度版)」 ([2025-04-13-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.4. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて」 ([2024-02-01-1]),heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

1年間,楽しい英語史ライフをお送りください!

2025-04-13 Sun

■ #5830. 英語史概説書等の書誌(2025年度版) [bibliography][hel_education][link]

毎年度初めの恒例記事です.英語史の学習・研究に役立つ書誌の最新版を公表します.

初学者にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.各図書の巻末などには,たいてい解題書誌や参考文献一覧が含まれていますので,さらに学習を続けたい方は芋づる式にたどっていってください.

印刷用のPDFをこちらに用意しましたので,自由に閲覧・印刷・配布していただいて結構です.

関連して以下の記事,および bibliography の記事群もご参照ください.

・ 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4870. 英語学入門書の紹介」 ([2022-08-27-1])

・ 「#5237. 大阪大学総合図書館発行の「英語史について調べる」」 ([2023-08-29-1])

[英語史(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.

◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス --- 4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

○ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

○ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.

・ 島村 宣男 『新しい英語史 --- シェイクスピアからの眺め ---』 関東学院大学出版会,2006年.

・ 宗宮 喜代子 『歴史をたどれば英語がわかる --- ノルマン征服からの復権と新生』 開拓社,2024年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』 開拓社,2020年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

○ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史(英語)]

○ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

◎ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

○ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

◎ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

○ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Hogg, R. M. and D. Denison, eds. A History of the English Language. Cambridge: CUP, 2006.

○ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

○ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 「YouTube 井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 2022年2月26日~,https://www.youtube.com/channel/UCth3mYbOZ9WsYgPQa0pxhvw .

・ 菊地 翔太 「菊地翔太 (Shota Kikuchi) のHP」 https://sites.google.com/view/shotakikuchi .

・ khelf (慶應英語史フォーラム) 「Keio History of the English Language Forum のHP」 https://sites.google.com/view/khelf-hotta .

・ 堀田 隆一 「hellog~英語史ブログ」 2009年5月1日~,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog .

・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月~12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .

・ 堀田 隆一 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 2021年6月2日~,https://voicy.jp/channel/1950 .

・ 堀田 隆一 YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」 2022年7月3日~,https://www.youtube.com/channel/UCG4a3V4jvVQ8ebujHeQzN6Q .

・ 堀田 隆一 stand.fm 「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」 2023年10月5日~,https://stand.fm/channels/650f4aef0bc9d6e1d67d6767 .

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL」 https://sites.google.com/view/gatewaytohel .

・ 矢冨 弘 「矢冨弘 homepage」 https://yadomi1989.wixsite.com/my-site-1 .

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄・安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信・中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田 朗・加藤 泰彦(編) 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達・木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄・川崎 潔 (編) 『英語史総合年表 --- 英語史・英語学史・英米文学史・外面史 ---』 研究社,1993年.

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English. 5 vols. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language. 6 vols. Cambridge: CUP, 1992--2001.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ van Kemenade, Ans and Bettelou Los, eds. The Handbook of the History of English. Malden, MA: Blackwell, 2006.

2025-04-12 Sat

■ #5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

新年度が始まりました.今年度も「英語史をお茶の間に」広げていく活動,hel活 (helkatsu) を積極的に展開していくつもりです.hellog の読者の皆さんも,ぜひhel活にご協力いただければと思います.

今年度の目玉となる私のhel活の1つは,数年来続けてきた朝日カルチャーセンター新宿教室で,新しいシリーズ講座を始めることです.新シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.昨年度のシリーズ「語源辞典でたどる英語史」のテイストを受け継ぎ,『英語語源辞典』(研究社)などを参照しながら,英単語の語源を軸に英語史のお話しをしていきます.具体的には,毎回英語史の観点から興味深い日常単語を1つ選び,それを中心に据えつつ,そこから縦横無尽に話題を広げ,英語史を味わっていこう,という趣旨です.上記HPにも掲載されている正式な趣意文章は次の通りです.

「なぜこの英単語はこんな意味や綴字なの?」 本講座では,日常的でありながら特異な背景をもつ英単語のナゾ --- she の誕生秘話,混乱をきわめた through の綴字,季節語 autumn をめぐる競合と共存 --- に迫ります.『英語語源辞典』(研究社)を道しるべに,英単語と英語史の深淵を覗いてみましょう.

月一回の講座となりますが,初回講座は2週間後の4月26日(土) 17:30--19:00 となります.春期クール3回分のラインナップは次の通りです.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

第1回は,3人称単数女性代名詞 she です.ごく日常的な単語ですが,その誕生には意外な歴史的背景があります.いったいどのような道のりを経て,この語は英語で使われ出したのでしょうか.she を中心にした関連語彙の歴史を語っていきます.

第2回は,歴史上516通りの綴字があったことで知られる前置詞・副詞 through に注目します.なぜこのように多様な綴字が生まれたのでしょうか.そして,どのようにして現代の綴字に落ち着いたのでしょうか.周辺の単語の話題も盛り込みながら,英語の綴字と発音の関係について考えていきたいと思います.

第3回は「秋」を意味する autumn にフォーカスを当てます.同じ「秋」を意味する単語に fall がありますが,何がどう異なるのでしょうか.これらの類義語はどのようにして生まれ,どのように使い分けられるようになったのでしょうか.他の季節語も合わせて考えていく予定です.英語の語彙の豊かさとその文化的背景を味わっていきましょう.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければと思います.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページからどうぞ.

『英語語源辞典』をお持ちになると,さらに受講が楽しくなるはずです.この機会にぜひ「語源の森」へと足を踏み入れてみませんか.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/04/24(Thu))

本講座の予告については heldio でも「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」および「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」と題してお話ししていますので,そちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-04-09 Wed

■ #5826. 大学院授業で helito をプレイしました --- お題は「英語史用語」 [helito][helgame][hel_education][helkatsu][terminology][homorganic_lengthening][gvs]

先日の helwa 高崎・伊香保温泉オフ会にて,「英語語源辞典通読ノート」でお馴染みの lacolaco さんに導入していただいたカードゲーム ito (イト)に関して,3日前の記事「#5823. helito --- カードゲーム ito を用いた英語史の遊び」 ([2025-04-06-1]) で取り上げました.

遊び方については,プレイを仕切られた lacolaco さんご自身の note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」,およびプレイに参加された MISATO (Galois) さんの note 記事「helwa「高崎オフ会」感想」もご参照ください.

オフ会でこのゲームがたいへん盛り上がったので,新年度の大学院の初回授業でも ito で遊んでしまおうということで,昨日,英語史に関するお題を掲げつつ ito をプレイしてみました.人呼んで helito .

英語史を専攻する11名の大学院生と私自身を含めた12名で,授業の最後の30分を使って helito で遊びました.各プレイヤーが配られたカードに書かれている1から100までの数字を,その数字を互いに明かさずに,全員で協力して順序よく並べていくゲームです.

今回のお題は「英語史用語」としました.ルールとしては,最も知名度の高い英語史用語を100点,ほとんど知られていない英語史用語を1点として,各自が配られたカードの数値に相当するとおぼしき知名度の英語史用語を考えます.その用語を互いに提示することで間接的にその数字をほのめかし合い,皆で相談しながら最終的に(カードは裏のままで)低いカードから高いカードへと並べるように努めます.

私は9点というカードを引きました.皆が知っているかどうか微妙な境界線上の用語を選ぶ必要がある,なかなか難しい数字です.プレイヤーが12名もいると,カードの数字の間隔も詰まってきますので,それだけ微妙な数値の差を意識しながら用語選びをしなければなりません.9点という数字に悩みつつも,私は一般には知名度の低いとおぼしき「同器性長化」 (Homorganic Lengthening) を選びました.初期中英語期にかけて生じた音変化で,明らかにマイナーな専門用語です(注:私のなかではメジャーです).

すべてのプレイヤーが同じように用語を選んで提示し,その後は20分ほどかけての濃密な相談タイム.微妙なところをつく用語が続出し,皆が混乱に陥りましたが,最終的にはある程度の合意ができ,いよいよカードを開いて答え合わせをする時間となりました.

私のカードよりも低い場所に置かれたカードが1枚あり,自身の9点よりも低い用語があるとは内心驚きつつ,その最低位のカードを開くと,なんと10の数字が! 昇順に並べるべきところ,最初の2枚が10点→9点と逆になってしまったので,いきなり理想がついえてしまいました,残念!

その後は,全体として順調に昇順で並べられていたのですが,ときに僅差で順序が狂ったところもありました.そして,僅差どころか大差で順序が狂った大ドボンが1箇所で現われ,そのプレイヤー(K君)が皆からの大ツッコミを受け,ゲームの盛り上がりは最高潮に.ito の狙いと魅力を最大限に引き出してくれたK君に感謝(笑).K君が何点のカードをもっており,それにどんな用語をあてがっていたかは内緒にしておきましょう.

ちなみに100点のカードを引いたプレイヤーがおり,「大母音推移」(Great Vowel Shift)の用語を提示していました.これはさすがに別格ということで,このカードを最高位に配置することに異議を唱えるプレイヤーはいませんでした.

ということで,授業終わりのチャイムが鳴り響いていたにもかかわらず,授業延長して楽しんでしまった "helito" の午後でした.次回のお題は何にしましょうか・・・

2025-04-06 Sun

■ #5823. helito --- カードゲーム ito を用いた英語史の遊び [hel_education][helkatsu][helmate][helwa][heldio][helgame][helito]

1週間前の週末,helwa のメンバーとともに高崎・伊香保温泉オフ会に出かけてきました.オフ会では様々なhel活セッションが繰り広げられましたが,そのうちの1つが ito (イト)というカードゲームを用いた英語史の遊びでした.参加メンバー11名でアイスブレイキングも兼ねて楽しくプレイしました.

このセッションの提案者であり,取り仕切ってもくれたのは,「英語語源辞典通読ノート」でお馴染みのコアリスナー lacolaco さんです.このゲームの遊び方や魅力は,文章で説明するのは簡単ではないのですが,lacolaco さんご自身がオフ会後に note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」で丁寧に解説されているので,そちらをお読みください.英語史 (hel) のお題で ito をプレイするので helito というわけですが,これ自体が lacolaco さんの造語です

当日遊んだお題は2つで,(1) heldio リスナーに人気そうな接尾辞(大人気100点,不人気0点),(2) 活用変化が理不尽だと思う動詞(理不尽100点,合理的0点)というもので,合わせて60分たっぷり楽しめました.

これは遊びにとどまらず授業その他にも使えるかもしれないと思い,お題をいろいろと考えてみました.ちょうど来週から新学期の授業が始まるので盛り上がりそうと思い,早速 ito 一式も購入したところです.2--10人ほどで遊べるゲームで,設定するお題次第では,英語史のみならず英語学習を含めた学習一般に応用できます.皆さんも,新年度のアイスブレイキングにいかがでしょうか?

高崎オフ会・伊香保温泉オフ会については,私も note 上にルポ「美食と前置詞と湯けむりと超精読 ー helwa の高崎・伊香保温泉オフ会」を書きました.ぜひお読みいただければ.

2025-03-23 Sun

■ #5809. 朝カルシリーズ講座の第12回「勘違いから生まれた英単語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][metanalysis][folk_etymology][ghost_word][link]

3月15日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の最終回となる第12回が開講されました.今回は「勘違いから生まれた英単語」と題して,「事故」によって生じた単語の具体例を挙げ,いつものように『英語語源辞典』やその他の資料を通じて,語源とは何か,単語とは何かという究極の問いに迫りました.

この第12回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第12回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内」 ([2025-03-13-1])

・ heldio 「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」

・ heldio 「#1383. 英文精読回 --- 幽霊語をめぐる文の jealously をどう解釈する?」

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

さて,今年度のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」はこれにて終了です.1年間にわたりご参加いただいた方々には,御礼申し上げます.来年度も月に一度のペースで英語史に関連する講座を続けていきますが,今年度のテーマの流れを汲みながらも,特定の単語に注目しつつ,英語史を描いていく予定です.シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.4月からの春期クール3回分については,題目と日程が次のように決定しています.朝カルの公式HPより詳細をご確認し,ぜひお申し込みください.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

来年度も朝カル英語史講座,どうぞよろしくお願いいたします.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-03-21 Fri

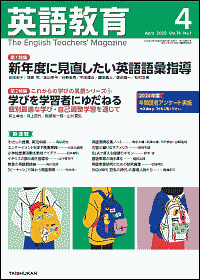

■ #5807. 「英語の語形成と語彙史を知ろう」 --- 大修館書店『英語教育』4月号の拙記事を紹介 [notice][vocabulary][lexicology][word_formation][morphology][hel_education][asacul][voicy][heldio][hel_education]

3月14日に発売された『英語教育』(大修館書店)の4月号に,第1特集として「新年度に見直したい英語語彙指導」が取り上げられています.その特集のなかで「英語の語形成と語彙史を知ろう」と題する見開き2頁の記事を執筆しました.記事は以下の4節からなっています.

1. 英語語彙の3分の2が借用語

2. 新語導入の「四則計算」

3. 英語史の各時代で好まれた方法

4. 英語史の知見を語彙学習に

実はこの節立ては,先日最終回を終えたばかりの朝日カルチャーセンター新宿教室のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の大雑把な要約となっています.朝カルシリーズの締めくくりの時期と本記事の原稿締切が近かったので,英語語彙史について考えてきた今年度を大きく振り返ってみたいという事情もあり,このような記事となりました.

とりわけ第2節の新語導入に関する「四則計算」は,英語(のみながら言語一般)の語形成をうまくまとめられているのではないかと考えています.ぜひ注目していただければ.「四則計算」の比喩については,最近では「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1]) で触れていますし,実は同雑誌『英語教育』の2020年2月号でも関連記事を書かせていただいています.「#3917. 『英語教育』の連載第11回「なぜ英語には省略語が多いのか」」 ([2020-01-17-1]) をご参照ください.

さて,今回の雑誌記事は最新号の第1特集「新年度に見直したい英語語彙指導」の1部として執筆しましたが,特集内の記事を一覧してみましょう.

1. 教室でできる語彙指導 4つのポイント

2. 英語定型表現の指導 --- You shall know a word by the company it keeps!

3. 高校での語彙指導 --- 「論理・表現」での実践例

4. 中学校の教室場面で行う語彙指導の工夫

5. 児童に教えるべき語彙知識とその指導方法とは

6. Teaching Assistant としての生成AIを語彙指導に活かす

7. Web アプリでデザインする語彙学習アクティビティ

8. 英語の語形成と語彙史を知ろう

本特集は英語教育者・学習者にとって実践的なヒントが満載です.新年度を迎えるにあたって,ぜひ見直してみてください.

今回ご紹介した拙記事「英語の語形成と語彙史を知ろう」については,heldio でも「#1387. 大修館書店『英語教育』4月号で「英語の語形成と語彙史を知ろう」を書かせていただきました」としてお話ししています.ぜひお聴きいただければ.

・ 堀田 隆一 「第1特集 新年度に見直したい英語語彙指導 --- 英語の語形成と語彙史を知ろう」 『英語教育』(大修館) 2025年4月号,2025年.30--31頁.

2025-03-21 Fri

■ #5807. 「英語の語形成と語彙史を知ろう」 --- 大修館書店『英語教育』4月号の拙記事を紹介 [notice][vocabulary][lexicology][word_formation][morphology][hel_education][asacul][voicy][heldio][hel_education]

3月14日に発売された『英語教育』(大修館書店)の4月号に,第1特集として「新年度に見直したい英語語彙指導」が取り上げられています.その特集のなかで「英語の語形成と語彙史を知ろう」と題する見開き2頁の記事を執筆しました.記事は以下の4節からなっています.

1. 英語語彙の3分の2が借用語

2. 新語導入の「四則計算」

3. 英語史の各時代で好まれた方法

4. 英語史の知見を語彙学習に

実はこの節立ては,先日最終回を終えたばかりの朝日カルチャーセンター新宿教室のシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の大雑把な要約となっています.朝カルシリーズの締めくくりの時期と本記事の原稿締切が近かったので,英語語彙史について考えてきた今年度を大きく振り返ってみたいという事情もあり,このような記事となりました.

とりわけ第2節の新語導入に関する「四則計算」は,英語(のみながら言語一般)の語形成をうまくまとめられているのではないかと考えています.ぜひ注目していただければ.「四則計算」の比喩については,最近では「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1]) で触れていますし,実は同雑誌『英語教育』の2020年2月号でも関連記事を書かせていただいています.「#3917. 『英語教育』の連載第11回「なぜ英語には省略語が多いのか」」 ([2020-01-17-1]) をご参照ください.

さて,今回の雑誌記事は最新号の第1特集「新年度に見直したい英語語彙指導」の1部として執筆しましたが,特集内の記事を一覧してみましょう.

1. 教室でできる語彙指導 4つのポイント

2. 英語定型表現の指導 --- You shall know a word by the company it keeps!

3. 高校での語彙指導 --- 「論理・表現」での実践例

4. 中学校の教室場面で行う語彙指導の工夫

5. 児童に教えるべき語彙知識とその指導方法とは

6. Teaching Assistant としての生成AIを語彙指導に活かす

7. Web アプリでデザインする語彙学習アクティビティ

8. 英語の語形成と語彙史を知ろう

本特集は英語教育者・学習者にとって実践的なヒントが満載です.新年度を迎えるにあたって,ぜひ見直してみてください.

今回ご紹介した拙記事「英語の語形成と語彙史を知ろう」については,heldio でも「#1387. 大修館書店『英語教育』4月号で「英語の語形成と語彙史を知ろう」を書かせていただきました」としてお話ししています.ぜひお聴きいただければ.

・ 堀田 隆一 「第1特集 新年度に見直したい英語語彙指導 --- 英語の語形成と語彙史を知ろう」 『英語教育』(大修館) 2025年4月号,2025年.30--31頁.

2025-03-13 Thu

■ #5799. 3月15日(土)の朝カルのシリーズ講座第12回「勘違いから生まれた英単語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][analogy][metanalysis][folk_etymology][voicy][heldio]

・ 日時:3月15日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度月に一度のペースで,『英語語源辞典』(研究社)を参照しつつ英語語彙史をたどる朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を続けてきました.明後日3月15日(土)に開講される第12回は,シリーズ最終回となります.前回までに英語語彙史はおおよそ描ききったので,最終回は遊び心満載の「勘違いから生まれた英単語」で締めたいと思います.

他の言語も同様ですが,英語には本来なかった語,あり得なかった語が,勘違いを含む何らかの「事故」により,存在し始めるということがあります.単に語源不詳というわけではなく,広い意味でのエラーにより生じてしまった語,といえばよいでしょうか.既存の語からの類推 (analogy) によって生まれた語,解釈語源あるいは民間語源 (folk_etymology) に基づく語,幽霊語 (ghost_word) など「事故」のタイプは様々ですが,このように不規則な出自をもつ単語たちも,英語語彙に独特な貢献をなしてきたのです.今回の講座では,いつものように『英語語源辞典』やその他の辞書を参照しつつ,変わり者の単語たちと戯れたいと思います.

過去11回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

・ 「#5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-16-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので辞典がなくとも受講には問題ありません).

今度のシリーズ最終回については,heldio でも「#1381. 3月15日(土)の朝カル講座「勘違いから生まれた英単語」に向けて」でもご案内しています.ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-16 Sun

■ #5774. 朝カルシリーズ講座の第11回「英語史からみる現代の新語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][pde][word_formation][morphology][neologism][borrowing][loan_word][shortening][link]

2月8日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回が開講されました.今回は「英語史からみる現代の新語」と題して,様々な新語導入法を導入しつつ,具体的な現代の新語を紹介しました.また,歴史的な観点から現代英語の新語導入の特殊性に触れました.

現代の新語導入は他言語からの借用 (borrowing) にさほど依存しないという点で,英語史上特異な様相を呈します.一方,現代英語は,短縮 (shortening) という新しい語形成の型を獲得し,それへの依存度を高めてきました.直近100年ほどで,新語導入のトレンドが変わってきたと考えられます.21世紀の英語語彙は,どのように展開していくのでしょうか.

今回の講座は,対面で参加された方がいつも以上に多く,オンラインで参加された方からも質問をいただくなど,活発でインスピレーションに富む回となりました.感謝いたします.第11回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

今回のシリーズ第11回の話題に直接・間接に関わるコンテンツを,hellog と heldio の過去回で取り上げてきましたので,以下をご参照ください.

・ hellog 「#5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内」 ([2025-02-06-1])

・ heldio 「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」 (2025/02/03)

・ heldio 「#1349. 語根創成 --- ゼロから作る完全に任意の新語をめぐって」 (2025/02/07)

・ heldio 「#1350. CNN English Express 2025年2月号の特集「英語の新語30」」 (2025/02/08)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

次回の朝カル講座は.3月15日(土)17:30--19:00に開講予定です.シリーズの最終回となる第12回で,「勘違いから生まれた英単語」と題して,オモシロ語源をもつ英単語を取り上げつつ,英語語彙史を総括する予定です.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-11 Tue

■ #5769. 堀田隆一による英語史関連の音声配信プラットフォームの現在地まとめ [radio_broadcast][voicy][heldio][helwa][helkatsu][hel_education][heltalk][helsta][youtube]

本ブログの姉妹版・音声版として Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を毎朝6時に配信しています.2021年6月2日に配信を始めてから,hellog 同様に毎日欠かさずに英語史の話題をお届けしてきました.

音声配信の heldio は,私の英語史活動こと「hel活」 (helkatsu) の最も重要なベースの1つとして軌道に乗ってきており,「英語史をお茶の間に」という趣旨に賛同して協力してくださるコアリスナーの方々にも恵まれ,(毎日配信なので苦しくも)楽しいhel活ライフを送っています.

heldio は Voicy という音声配信プラットフォームにて展開していますが,2024年7月21日より別の音声配信プラットフォーム stand.fm(スタエフ)の「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」というチャンネルにて,heldio の約3年遅れの再放送をお届けしています.さらに,この stand.fm を基点に,様々な音声・動画プラットフォーム (Podcast) で同コンテンツをマルチ配信しています.コンテンツの内容は同一ですが,ご自身のお好きなプラットフォームで heldio の英語史の話題をアーカイヴで聴くことができるようになっていますので,いずれもご利用ください.以下に掲載します.

ただし,現在毎朝お届けしている最新コンテンツは,Voicy heldio からのアクセスのみに限定されていますので,そちらからお聴きください.同様に,Voicy heldio のプレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」やその他のも,Voicy プラットフォームからのみのアクセスとなりますのであしからず.

【 現在進行中の毎日の音声配信のソース heldio/helwa 】

・ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時配信)

・ Voicy プレミアムリスナー限定配信「英語史の輪 (helwa)」(毎週火木土の午後6時配信;月額800円)

【 上記 heldio の約3年遅れの再放送(毎日配信) 】

・ stand.fm 「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」

・ YouTube Podcast 版

・ Spotify 版

・ Amazon Music 版

・ Apple Podcast 版

【 上記の再放送の文字起こしサービス付き音声プラットフォーム 】

・ Listen 版

お好きなプラットフォームで「毎日」英語史の世界を堪能していただければ.

2025-02-10 Mon

■ #5768. 2024年度に提出された卒業論文と修士論文の題目 [hel_education][sotsuron][shuron][khelf][seminar][link]

今年度,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミより13本の卒業論文と1本の修士論文が提出されました.以下,各々の題目を一覧します.私の英語史のゼミでどんなことが研究テーマとなるのかが伝わると思います.

[ 卒業論文 ]

・ The Shifts in Australian Accents: Tracing Changes Through Media Narratives

・ The Characteristics of the Suffix -ive: with Special Attention to Its Noun-Forming Function

・ De-pluralization of Data: A Synchronic and Diachronic Research on Latin-or-Greek Plurals in English

・ Productivity of Suffixes and Their Relationship with Hyphens: A Comparative Analysis across Genres

・ Complexity as a Motivating Factor behind the Choice of more or -er in Comparative Alternation

・ The Changes of Prepositional Verbs Born in the 20th Century: A Case Study of Adjust to, Aim for, Argue about, Complain about and Concentrate on

・ The Decline of "May" in American English: Simplification as a Driving Force

・ A Study on the Polysemy of "Fast" through a Diachronic Analysis

・ The Varying Patronymic Surnames in England: Focusing on Bare-form, s-Form, and son-Form

・ Changing Proverbs: Insights into the Use of English Proverbs

・ Analyzing the Stereotype of English Dialect: A Case Study of The TV Corpus, Interview

・ Relationship between Slang and Its Speaker

・ The Linguistic Community of Singapore: Changes in Public Perception of Singlish After the Launch of Speak Good English Movement in 2000

[ 修士論文 ]

・ The Diffusion of Etymological Spellings in Early Modern English: Reference to the Latin Prefix Ad- and Analogical Changes

今年度のゼミでも英語史・英語学に関する多様なテーマで研究がなされました.形態論,統語論,意味論,語用論,語法研究,名前学,社会言語学など,関心が多岐にわたっています.例年よりも文法研究が多めだったように思います.

過年度のゼミ卒業論文の題目についてはこちらの記事セットあるいは sotsuron をどうぞ.英語史分野のテーマ探しのヒントとなるかと思います.

ゼミ生はみな khelf (慶應英語史フォーラム)のメンバーです.khelf の英語史活動報告は以下で行なっていますので,ぜひ訪れてフォローなどしていただければ.

・ khelf 公式ホームページ

・ khelf 公式 X アカウント @khelf_keio

・ khelf 公式 Instagram アカウント @khelf_keio

2025-02-06 Thu

■ #5764. 2月8日(土)の朝カルのシリーズ講座第11回「英語史からみる現代の新語」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][word_formation][compounding][derivation][shortening][loan_word][voicy][heldio]

・ 日時:2月8日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

明後日2月8日(土)の夕刻に開講される第11回は,「英語史からみる現代の新語」と題して,いよいよ現代英語,すなわち20--21世紀の英語の語彙に焦点を当てます.

現代英語は,新語の洪水とも言える語彙の爆発的増加の時代を迎えています.デジタル技術の発展や社会の急速な変化に伴い,新たな単語や表現が次々と誕生していますが,その背後には歴史的に一貫した語形成の型が存在します.接頭辞や接尾辞の追加による「派生」,複数の単語を組み合わせる「複合」,既存の単語の「短縮」,フレーズの頭文字を取る「頭字語」などです.

今回の講座では,英語史の各時代の傾向にも注意を払いながら,現代英語における新語導入の特徴を浮き彫りにしていきます.特に上述のような語形成の多様な方法に注目し,それらどのように現代社会の変化や文化的潮流を反映しているのかを探ります.これらの語形成のプロセスを理解することは,現代英語の語彙のダイナミズムを読み解く鍵となるはずです.いつものように『英語語源辞典』などを参照しながら進めていきます.

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去10回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

・ 「#5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました」 ([2025-02-02-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第11回については,Voicy heldio でも「#1345. 2月8日(土)の朝カル講座「英語史からみる現代の新語」に向けて」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-02-02 Sun

■ #5760. 朝カルシリーズ講座の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][contact][vocabulary][cosmopolitan_vocabulary][borrowing][loan_word][link]

1月25日に,今年度の朝日カルチャーセンター新宿教室でのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第10回が開講されました.今回は「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,主に近代英語期の多種多様な言語からの語彙借用に注目しました.

近代英語期,イギリスは他の列強に遅れながらも世界進出を果たしました.イギリス帝国の形成過程で,世界中の言語との接触により膨大な「世界的語彙」 (cosmopolitan_vocabulary) を獲得することになり,英語語彙は格段に豊かになりました.この語彙的発展を受けて,19世紀半ばのイギリス帝国全盛期に Oxford English Dictionary の編纂が開始されることになりました.

今回の講座でも,対面およびオンラインで多くの方々にご参加いただきました.ありがとうございます.第10回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習などにご活用ください.

今回のシリーズ第10回については hellog と heldio の過去回でも取り上げていますので,ご参照ください.

・ hellog 「#5743. 1月25日(土)の朝カルのシリーズ講座第10回「英語,世界の諸言語と接触する」のご案内」 ([2025-01-16-1])

・ heldio 「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」に向けて」 (2025/01/14)

・ heldio 「#1331. 土曜日の朝カルでは英語に入った日本語も取り上げます --- この50年で英語に入ったオモシロ借用語をいくつか紹介 (2025/01/20)

・ heldio 「#1335. OED 編纂の背景にあった○○園 --- 明日の朝カル講座で取り上げます」 (2025/01/24)

また,シリーズ過去回のマインドマップについては,以下もご参照ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

次回の朝カル講座は.6日後の2月8日(土)17:30--19:00に開講予定です.第11回「英語史からみる現代の新語」と題して,20--21世紀の新語形成の特徴を,英語史の観点から浮き彫りにします.現代の英語語彙は,歴史的に眺めると実に特別です.ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の「語源辞典でたどる英語史」のページよりお申し込みいただけますと幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-21 Tue

■ #5748. egg の英語史 [old_norse][me_dialect][caxton][heltube][heldio][youtube][inohota][kdee][hel_herald][hel_education][oed][link]

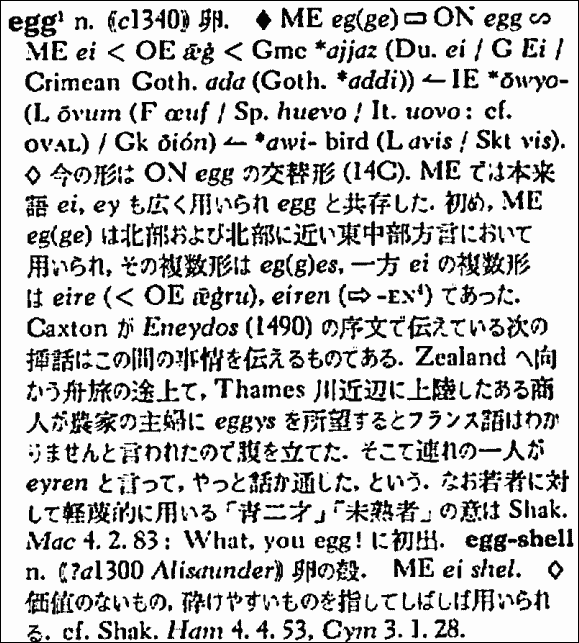

egg 「卵」について本ブログをはじめとする各種メディアで何度か取り上げてきた.概観を得るために,まず『英語語源辞典』の記述を確認しておこう(OED の egg, n.' も参照).

記述の通り,古英語では本来的な ǣġ が用いられていたが,後期中英語より古ノルド語 (old_norse) 由来の egg がイングランド北部・東中部に現われ,本来形を置き換えていったというプロセスを経ている.また,Caxton の Eneydos (1490) の序文における,旧形と新形の共存・競合に関する英語史上有名な逸話についても触れられている.

egg をめぐるこの2つの話題について,これまで少なからぬコンテンツを作ってきたので,リンクをまとめておこう(ここ数ヶ月間,heltube こと「YouTube: heltube --- 英語史チャンネル」へのアクセスが増えてきているので,そちらを最初に挙げている).

(1) 古ノルド語由来の egg

・ heltube 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2025/01/18)

・ heldio 「#182. egg 「卵」は古ノルド語からの借用語!」 (2021/11/29)

・ hellog 「#340. 古ノルド語が英語に与えた影響の Jespersen 評」 ([2010-04-02-1])

・ hellog 「#2625. 古ノルド語からの借用語の日常性」 ([2016-07-04-1])

・ hellog 「#3982. 古ノルド語借用語の音韻的特徴」 ([2020-03-22-1])

・ hellog 「#4820. 古ノルド語は英語史上もっとも重要な言語」 ([2022-07-08-1])

・ inohota 「え?それも外来語? 英語ネイティヴたちも(たぶん)知らない借用語たち」 (2022/07/08)

(2) 新旧形をめぐる Caxton の逸話

・ heltube 「heldio #183. 卵を巡るキャクストンの有名な逸話」 (2025/01/19)

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」 (2021/11/30)

・ hellog 「#337. #337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ hellog 「#4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です」 ([2022-07-19-1])

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-16 Thu

■ #5743. 1月25日(土)の朝カルのシリーズ講座第10回「英語,世界の諸言語と接触する」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][contact][borrowing][loan_word][voicy][heldio][cosmopolitan_vocabulary]

・ 日時:1月25日(土) 17:30--19:00

・ 場所:朝日カルチャーセンター新宿教室

・ 形式:対面・オンラインのハイブリッド形式(1週間の見逃し配信あり)

・ お申し込み:朝日カルチャーセンターウェブサイトより

今年度の朝カルシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」が,月に一度のペースで順調に進んでいます.主に『英語語源辞典』(研究社)を参照しながら,英語語彙史をたどっていくシリーズです.

1月25日(土)の夕刻に開講される第10回は,冬クール(3回分)の始まりとして「英語,世界の諸言語と接触する」と題して,近代英語期における世界中の諸言語からの借用語にフォーカスします.

ヨーロッパの近代英語期は,大航海時代で幕が開きます.イギリスは,スペインやポルトガルなどの列強には遅れたものの,何とか世界展開の足かがりをつかみ,2世紀半ほどの時間をかけてイギリス帝国を作り上げます.七つの海を支配したイギリスは,この過程を通じて世界中の言語と接触することになり,世界的語彙 (cosmopolitan_vocabulary) という滋養が,英語という言語に大量に流れ込んでくることになりました.英語語彙は,語源を追いかけていくだけで世界一周できるほどの豊かさを得たのです.英語界最大の辞書である OED (= Oxford English Dictionary) の編纂企画が打ち上げられたのは,上記過程の機の熟したイギリス帝国の絶頂時代,19世紀後半のことでした.今回の講座では,英語語彙史上とりわけ激動の時代というべき,この近代英語期における言語接触に注目します

本シリーズ講座の各回は独立していますので,過去回への参加・不参加にかかわらず,今回からご参加いただくこともできます.過去9回分については,各々概要をマインドマップにまとめていますので,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5625. 朝カルシリーズ講座の第1回「英語語源辞典を楽しむ」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-20-1])

・ 「#5629. 朝カルシリーズ講座の第2回「英語語彙の歴史を概観する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-24-1])

・ 「#5631. 朝カルシリーズ講座の第3回「英単語と「グリムの法則」」をマインドマップ化してみました」 ([2024-09-26-1])

・ 「#5639. 朝カルシリーズ講座の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-04-1])

・ 「#5646. 朝カルシリーズ講座の第5回「英語,ラテン語と出会う」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-11-1])

・ 「#5650. 朝カルシリーズ講座の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-10-15-1])

・ 「#5669. 朝カルシリーズ講座の第7回「英語,フランス語に侵される」をマインドマップ化してみました」 ([2024-11-03-1])

・ 「#5704. 朝カルシリーズ講座の第8回「英語,オランダ語と交流する」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-08-1])

・ 「#5723. 朝カルシリーズ講座の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」をマインドマップ化してみました」 ([2024-12-27-1])

本講座の詳細とお申し込みはこちらよりどうぞ.『英語語源辞典』(研究社)をお持ちの方は,ぜひ傍らに置きつつ受講いただければと存じます(関連資料を配付しますので,辞典がなくとも受講には問題ありません).

第10回については,Voicy heldio でも「#1325. 1月25日(土)の朝カル講座「英語,世界の諸言語と接触する」としてご案内していますので,ぜひお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-01-06 Mon

■ #5733. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][hel_education]

昨年末の12月26日(木)の午後,小河舜さん(上智大学)とともに,大学生から寄せられていた質問を話題に,Voicy heldio の生配信で,何度目かになる「千本ノック」 (senbonknock) をお届けしました.そのアーカイヴ版を,一昨日配信しましたので,ご案内します.「#1315. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年末ヴァージョン with 小河舜さん(生配信)です.55分ほどの回となっています.以下に,参考のため,寄せられた質問と本編チャプター内での対応する分秒を一覧します.今回回答したのは8問のみですが,各々の話題を2人で縦に横に広げてトークしましたので,全体として充実した回となっていると思います.じっくりとお聴きいただければ.

(1) 02:35 --- 英語語彙における借用語は,ヨーロッパ起源のものが中心で,アメリカやアフリカ起源のものはあるのでしょうか?

(2) 09:15 --- 「help 人 (to) do」の構文で to が付かなかったりするのは,言語の単純化によるものなのでしょうか?

(3) 13:05 --- 日本語では「和語」「漢語」「外来語」を瞬時に弁別でき,ニュアンスの傾向も分かりますが,英語の native words と loan loanwords には,このような傾向はあるのでしょうか?また,英語話者はそれらを瞬時に弁別できるのでしょうか?

(4) 20:25 --- 文法性が存在することのメリットは何なのでしょうか? 現代英語のように性がない方がスッキリしているように感じます.また,文法性はどのように決まったのでしょうか?

(5) 28:09 --- 動詞に付く3人称「単数」現在が -s で,名詞に付く「複数」も -s ということが,英語を学び始めたときに不思議だなと思いました.

(6) 33:10 --- yes/no question は文末上げ調子になるのに対し,wh-question は通常下げ調になるのはなぜでしょうか? 現在のイントネーションになったのはいつ頃でしょうか? ([追加の投げ込み質問として]question mark はいつ頃から使われるようになったのですか?)

(7) 44:07 --- アポストロフィーは短縮形だけでなく Mary's のように所有格でも使われます。また CD の複数形として CD's の形もあると聞いたことがあります.アポストロフィの使われ方の歴史を知りたいです.

(8) 48:59 --- 現代英語は地域的にも社会的にもバリエーションが豊富にありますが,特定の表現がどの地域でどのような方々に使われているのかを検索できるようなツールはありますか?

今年もいろいろな形で「千本ノック」をやっていきたいと思います.皆さんもぜひ投げ込み用に素朴な疑問を温めておいていただけますと幸いです.

2025-01-03 Fri

■ #5730. 『英語史新聞』第11号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][helkatsu]

昨年末の12月30日,khelf(慶應英語史フォーラム)が制作している『英語史新聞』シリーズの第11号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで自由に閲覧・ダウンロードできます.年末のドタバタに紛れての公開となりましたが,今回も力を込めて制作していますので,新年にゆっくりとお読みいただければ幸いです.

2022年4月1日の創刊号発行以来,着実に号を重ねてきました.編集委員会,レイアウト担当,執筆陣もそれぞれスキルアップし,毎回良質の英語史関連の記事をお届けできるようになってきています.いつも khelf のhel活 (helkatsu) を応援してくださっている読者の皆さんのおかげです.感謝申し上げるとともに,本年もよろしくお願いいたします.

さて,今回の第11号の記事のラインナップは以下の通りです.執筆陣には,学部3年生から大学院博士課程の学生まで,khelf の多様なメンバーが集まりました.

・ 英語史の今を訪ねて --- はじまりの地 Ebbsfleet (第1面)

イギリス留学から帰国した大学院生メンバー(古英語専攻)による,英語史旅行記なる新ジャンルの記事.Ebbsfleet とはどこ? 何があるの? どうして英語史と関係があるの? ぜひ読者の皆さんも,アングロサクソン時代にタイムスリップしてみてください.

・ The Englishes of STAR WARS(第2面)

壮大なスケールの英語史・社会言語学の記事.『スター・ウォーズ』ファンは唸ること間違いなし.ファンでなくとも,映画だけでこんなにおもしろく言語学できるのか,と驚くはずです.学部3年生による記事で,力作です.

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第4回 寺澤盾先生 中編」(第3面)

英語史研究者にインタビューするシリーズの第4弾の中編となります.前回に引き続き,khelf メンバーのインタビュアー3名が寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)にお話しを伺っています.寺澤先生の Ph.D を取得後,どのようなご研究をされてきたか,どのような姿勢で研究に向き合ってきたか,また書籍の出版について,お話しくださっています.

・ 英語史クイズ Basic(第4面)

前号より始まった英語史の基本を楽しく学ぶ新企画の第2弾です.英語史の始まりとされる,イングランドに活版印刷術を導入したウィリアム・カクストンが,印刷業に携わっていた期間は? 答え合わせをしつつ,詳しい解説を読んでいただければ.

今号の発行日である年末の12月30日に,heldio 配信回を通じて khelf メンバーとともに広報しています.「#1310. 『英語史新聞』第11号が公開されました with khelf メンバー」をお聴きください.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にて『英語史新聞』を利用される場合には,ぜひ上記 heldio 配信回のコメント欄より,あるいはこちらのフォームを通じてご一報くださいますと幸いです.khelf の活動実績となるほか,編集委員にとっても励みともなりますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フィードバックを通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月)(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月)(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

・ 『英語史新聞』第8号(2024年3月4日)

・ 『英語史新聞』第9号(2024年5月12日)

・ 『英語史新聞』第10号(2024年9月8日)

・ 『英語史新聞』号外第3号(2024年9月)(2024年9月8日)

2025-01-01 Wed

■ #5728. 2024年 hellog でよく読まれた記事ベスト50 [notice][ranking][hel_education][link]

謹賀新年.本年も「英語史をお茶の間に」をモットーに,英語史の魅力を広く伝える「hel活」 (helkatsu) を展開していきます.こちらの「hellog~英語史ブログ」を引き続き毎日公開していくほか,姉妹版・音声版の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 も毎朝6時に更新していきます(さらにプレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」もよろしくお願いします).

年初ということで,昨年の hellog の振り返りをします.これまでに公開してきた全記事を対象に,昨年1年間で最もよく読まれた記事は12月30日付のアクセス・ランキング (access ranking) のトップ500記事をご覧いただければと思います.過年度版は「#5362. 2023年によく読まれた hellog 記事は?」 ([2024-01-01-1]),「#4997. 2022年によく読まれた記事」 ([2023-01-01-1]),「#4632. 2021年によく読まれた記事」 ([2022-01-01-1]),「#4267. 2020年によく読まれた記事」 ([2021-01-01-1]),「#3901. 2019年によく読まれた記事」 ([2020-01-01-1]) をご参照ください.

以下は,昨年中に執筆・公開された記事に限定して,どの記事が最もよく読まれたかのランキングの上位50位までとなります(準備では173位まで出しており,51位以下は本記事のソースHTMLをご覧ください).お正月の読み物としてどうぞ.

・ 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) (1017回閲覧)

・ 「#5613. 本日開催「英語史ライヴ2024」」 ([2024-09-08-1]) (460回閲覧)

・ 「#5463. 2024年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目」 ([2024-04-11-1]) (409回閲覧)

・ 「#5464. 『ライトハウス英和辞典 第7版』のオンライン版が公開」 ([2024-04-12-1]) (394回閲覧)

・ 「#5462. 英語史概説書等の書誌(2024年度版)」 ([2024-04-10-1]) (372回閲覧)

・ 「#5408. 3人称代名詞はゲルマン祖語の共通基語に遡れない」 ([2024-02-16-1]) (337回閲覧)

・ 「#5414. dungeon の文化史と語源」 ([2024-02-22-1]) (318回閲覧)

・ 「#5438. 紙の辞書の魅力 --- 昨秋出版の『ライトハウス英和辞典 第7版』より」 ([2024-03-17-1]) (310回閲覧)

・ 「#5434. 「変なアルファベット表」完成」 ([2024-03-13-1]) (285回閲覧)

・ 「#5467. OED の3月アップデートで日本語からの借用語が23語加わった!」 ([2024-04-15-1]) (239回閲覧)

・ 「#5454. 小学生にも英語史? --- 田地野彰(編著)『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』(Jリサーチ出版,2024年)」 ([2024-04-02-1]) (235回閲覧)

・ 「#5597. ことばの意味の外延と内包 」 ([2024-08-23-1]) (232回閲覧)

・ 「#5499. 古英語の数詞」 ([2024-05-17-1]) (209回閲覧)

・ 「#5465. khelf 企画「英語史コンテンツ50+」が今年度もスタートしました」 ([2024-04-13-1]) (202回閲覧)

・ 「#5485. なぜ who は「フー」と発音されるのか?」 ([2024-05-03-1]) (197回閲覧)

・ 「#5443. blow - blew - blown --- 古英語強変化動詞第7類」 ([2024-03-22-1]) (195回閲覧)

・ 「#5377. YouTube で「近代言語学の祖」と称される Sir William Jones を紹介しました」 ([2024-01-16-1]) (179回閲覧)

・ 「#5506. be to do 構文は古英語からあった」 ([2024-05-24-1]) (175回閲覧)

・ 「#5468. piggyback は「おんぶ」でもあり「肩車」でもある!?」 ([2024-04-16-1]) (170回閲覧)

・ 「#5430. 行為者接尾辞 -er は本来は動詞ではなく名詞の基体についた」 ([2024-03-09-1]) (169回閲覧)

・ 「#5397. 文法上の「性」を考える --- Baugh and Cable の英語史より」 ([2024-02-05-1]) (166回閲覧)

・ 「#5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」」 ([2024-03-29-1]) (166回閲覧)

・ 「#5363. 2023年のリスナー投票による heldio の推し配信回ベスト10が決定!」 ([2024-01-02-1]) (162回閲覧)

・ 「#5593. 2024年度の夏期スクーリング「英語史」講義が始まります」 ([2024-08-19-1]) (155回閲覧)

・ 「#5431. 指示詞 that は定冠詞 the から独立して生まれた」 ([2024-03-10-1]) (153回閲覧)

・ 「#5398. ヘロドトスにみる言語の創成」 ([2024-02-06-1]) (148回閲覧)

・ 「#5415. 語彙記載項 (lexical entry) には何が記載されているか?」 ([2024-02-23-1]) (146回閲覧)

・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1]) (131回閲覧)

・ 「#5391. 「いのほたチャンネル」リニューアル初回は「グリムの法則」」 ([2024-01-30-1]) (127回閲覧)

・ 「#5424. 第7回 HiSoPra* 研究会のお知らせ」 ([2024-03-03-1]) (127回閲覧)

・ 「#5608. 「英語史ライヴ2024」の番組表(最新版)を公開」 ([2024-09-03-1]) (126回閲覧)

・ 「#5636. 9月下旬,Mond で10件の疑問に回答しました」 ([2024-10-01-1]) (124回閲覧)

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1]) (123回閲覧)

・ 「#5383. 5種類の語彙化」 ([2024-01-22-1]) (122回閲覧)

・ 「#5402. 2023年度に提出された卒論論文と修士論文の題目」 ([2024-02-10-1]) (119回閲覧)

・ 「#5504. 接尾辞 -ive を OED で読む」 ([2024-05-22-1]) (119回閲覧)

・ 「#5384. 言語学史の名著の目次」 ([2024-01-23-1]) (118回閲覧)

・ 「#5378. 歴史的に正しい民間語源?」 ([2024-01-17-1]) (117回閲覧)

・ 「#5412. 原初の言語は複雑だったのか,単純だったのか?」 ([2024-02-20-1]) (117回閲覧)

・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1]) (115回閲覧)

・ 「#5385. methinks にまつわる妙な語形をいくつか紹介」 ([2024-01-24-1]) (114回閲覧)

・ 「#5427. 「英語史クイズ」の heldio 生放送をお届けしました」 ([2024-03-06-1]) (114回閲覧)

・ 「#5362. 2023年によく読まれた hellog 記事は?」 ([2024-01-01-1]) (113回閲覧)

・ 「#5439. 英語辞書から集めた tautology (類語反復,トートロジー)の事例」 ([2024-03-18-1]) (112回閲覧)

・ 「#5508. be to do 構文の古英語での用法は原則として受動態的だった」 ([2024-05-26-1]) (109回閲覧)

・ 「#5420. 保坂道雄(著)『文法化する英語』(開拓社,2014年) --- 英語の文法化の入門書」 ([2024-02-28-1]) (108回閲覧)

・ 「#5585. 『子供の科学』9月号で小5生からの「なぜ,日本語と英語では語順が違うのですか?」に回答しました」 ([2024-08-11-1]) (108回閲覧)

・ 「#5461. この4月,皆さんの「hel活」がスゴいことになっています」 ([2024-04-09-1]) (106回閲覧)

・ 「#5568. 9月8日(日)「英語史ライヴ2024」を開催します」 ([2024-07-25-1]) (106回閲覧)

・ 「#5621. 『文藝春秋』10月号にて慶應義塾大学文学部英米文学専攻が紹介されています」 ([2024-09-16-1]) (106回閲覧)

新年は学び始めにふさわしい時期です.英語史に関心をもった方,さらに関心をもちたい方は「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1]) とそこからリンクを張っている記事群をご参照ください.

なお,昨年の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 の聴取ランキングは,昨日大晦日の記事「#5727. 2024年 heldio 配信でよく聴かれた回ベスト30」 ([2024-12-31-1]) にて取り上げています.

本年も,hellog, heldio ともにお付き合いのほど,よろしくお願いいたします.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow