2023-03-06 Mon

■ #5061. 2022年度に提出された卒論論文と修士論文の題目 [hel_education][sotsuron][shuron][khelf]

今年度,私の英語史ゼミから7本の卒業論文と1本の修士論文が提出されました.先日,論文面接と論文発表会の機会を持ちましたが,研究成果に基づき,実りのあるディスカッションを楽しむことができました.以下に各々の題目を紹介します.ゼミの雰囲気がつかめるかと思います.

[ 卒業論文 ]

・ How Dialects are Used in Disney Movies: Trends of the Dialect Application in Disney Movies from 1940s--2020s

・ Belonging and Representation of LGBTQ People

・ The Transition of British Standard English --- The Shifting Status of Received Pronunciation and the Rise of Estuary English

・ "Make America Great Again" and Its Extended Use: A Corpus-Based Study of Donald Trump's Presidential Election Slogan and Its Parodies

・ The Lexical Erosion of American English on British English in Note Value Expressions

・ if it were not for or were it not for?: A Corpus-Based Study on Subjective Inversions

・ The Meaning Shift of "better" as a Colloquial Expression Compared with "had better": A Study Based on Both Corpus and Video Productions

[ 修士論文 ]

・ Variation between OV and VO in Subordinate Clauses in The Peterborough Chronicle

英語史ゼミといっても,現代英語のテーマが多いのは例年の通りです.古い英語を扱うばかりが英語史ではなく,むしろポイントは歴史的・通時的な視点が含まれているかどうかです.ゼミとしては社会言語学の視点も重視しています.今年度については,多くの研究が英語史や社会言語学の視点を内包していたと思います.昨今の英語史研究のトレンドを反映して社会寄りのテーマが多かったですが,伝統的な語彙や文法のテーマも健在でした.来年度はどんな卒論・修論が提出されてくるでしょうか.

過年度のゼミ卒業論文の題目についてはこちらの記事セットあるいは sotsuron をどうぞ.英語史分野のテーマ探しのヒントにもなるはずです.khelf ホームページより「研究テーマ紹介」も役立つと思います.

2023-02-23 Thu

■ #5050. 2022年度の khelf 活動の振り返り [khelf][voicy][heldio][notice][masanyan][aokikun][seminar][khelf-conference-2022][hel_herald][hel_contents_50_2022][hel_education][senbonknock]

(上記のロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

2022年度も徐々に終わりが近づいてきています.このタイミングで今年度の khelf(= Keio History of the English Language Forum = 慶應英語史フォーラム)活動の振り返りをしたいと思います.昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,khelf 会長のまさにゃん,および khelf HP 担当の青木君と3人でざっと話していますので,そちらもお聴きください.「#632. 今年度の khelf (慶應英語史フォーラム)の活動報告 with まさにゃん&青木くん」です.

今年度の主要な活動実績を時系列で列挙してみます.

・ 2022年4月1日,khelf の公式ツイッターアカウント @khelf_keio の開設・公開

・ 2022年4月1日,『英語史新聞』第1号(創刊号)の公開

・ 2022年4月1日--6月8日,「英語史コンテンツ50」の公開(日曜日を除く毎日,khelf メンバーが作成した英語史に関する「コンテンツ」を掲載)

・ 2022年4月10日,『英語史新聞』号外第1号の公開

・ 2022年7月11日,『英語史新聞』第2号の公開

・ 2022年7月18日,『英語史新聞』号外第2号の公開

・ 2022年9月20日,「khelf ミッションステートメント」の採択

・ 2022年9月20日--21日,khelf-conference-2022(khelf の「ゼミ合宿」)の開催

・ 2022年10月3日,『英語史新聞』第3号

・ 2023年1月11日,『英語史新聞』第4号の公開

その他,khelf 主催の heldio イベントとして,以下も注目です.

・ 2022年9月22日,heldio にて生配信 「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」(cf. 司会まさにゃんの note 記事「「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(生放送)」 第一回目 まとめ」にて,今回取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

・ 2022年10月28日,heldio にて生配信 「#515. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) 第2弾」

・ 2022年12月2日,heldio にて生配信 「#550. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」(cf. 「#4967. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&菊地翔太&堀田隆一) 第3弾」は「補充法」の回となりました」 ([2022-12-02-1]) に,今回取り上げられた素朴な疑問一覧と頭出し分秒が掲載されています)

・ 2023年1月21日,heldio にてアーカイヴ配信 「#600. 『ジーニアス英和辞典』の版比較 --- 英語とジェンダーの現代史」

活動が活発になるにつれ,khelf ホームページも内容が充実してきました.とりわけ新設された「英語史ラウンジ」コーナーは注目です.今後も khelf を通じた「hel活」にご期待ください!

2023-02-02 Thu

■ #5029. 家入先生と Voicy 対談の第2弾 --- 新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスのいま・むかし [voicy][heldio][bunkengaku][notice][corpus][history_of_linguistics][hel_education][link][hel_herald]

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,新著『文献学と英語史研究』(開拓社)の共著者である家入葉子先生(京都大学)との対談の第2弾をお届けしました.「#611. 家入葉子先生との対談の第2弾:新著『文献学と英語史研究』より英語史コーパスについて語ります」と題して,英語史コーパスの世代変化についての20分ほどの対談です.凝縮した英語史コーパス論となっております.ぜひお聴きください.

対談の後半では,現在の英語史研究ではコーパス利用が当たり前になってきているという点に話が及びました.コーパス言語学 (corpus linguistics) は発展的解消の段階にある,とみることができそうです.その一方で,コーパスが当たり前の道具になってきているからこそ,コーパスの落とし穴に気づきにくくなってきているようにも思えます.どんな道具もそうですが,道具は上手に使うことが大事です.

今回の対談を通じて英語(史)のコーパスに関心を持った方は,hellog より「#3676. 英語コーパスの使い方」 ([2019-05-21-1]) を始めとして corpus の各記事をお読みいただければと思います.

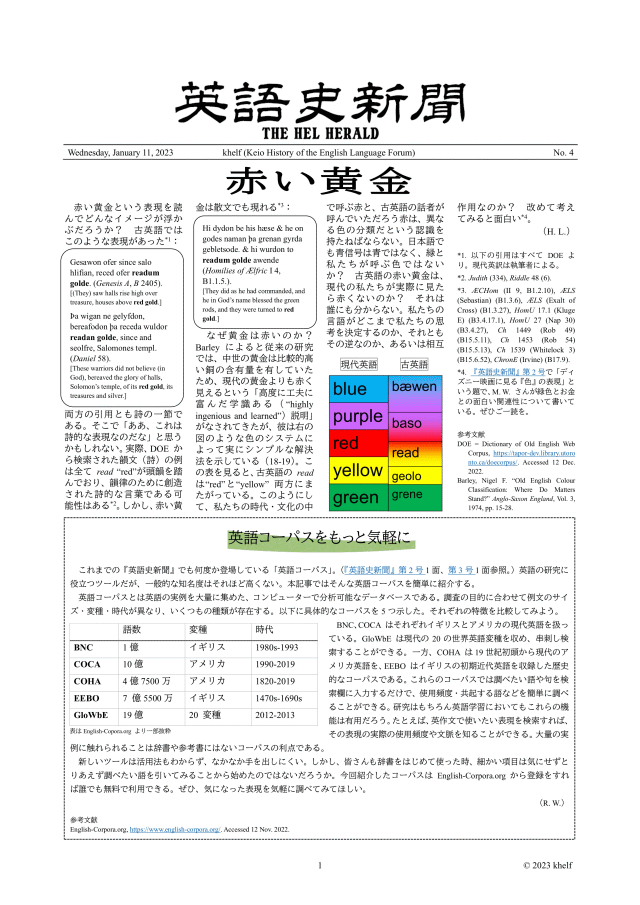

khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』の最新号(第4号)の1面コラム「英語コーパスをもっと気軽に」も英語コーパス超入門として一読ください.

新著『文献学と英語史研究』(開拓社)もどうぞよろしくお願いいたします!

2023-01-28 Sat

■ #5024. 「通史としての英語史」とは? --- 新著『文献学と英語史研究』より [bunkengaku][hel_education][voicy][heldio][bibliography][link]

英語史の研究者として,英語史の通史を書くというのは1つの楽しみでもあり挑戦でもある.「通史としての英語史」とはいかなるものか.これは新著『文献学と英語史研究』の最終節「本書の終わりにーー通史としての英語史」で取り上げられている話題である.一部を抜き出してみよう (193--94) .

通史の多くは,英語史研究への導入的な役割を果たす.また,多くの英語史研究者にとっては英語史の執筆はある種の帰着点でもあり,しばしば研究者の個性を反映する創造的な営みである.〔中略〕通史の執筆は,先にも「研究経験豊富な研究者が…」と述べたように,英語史研究者の集大成のような仕事の1つであるといってもよい.特に1人で通史を書き上げる場合には,音韻論,形態論,統語論など,それぞれの得意分野での研究経験を踏まえた上で,他分野を含む英語史全般へ視野を広げる必要がある.その上でわかりやすく概説を行うことになるので,その仕事は必ずしも容易なものではない.また執筆する研究者一人一人が,それぞれ異なる分野で研究経験を積み重ねてきた上での著作であるからこそ,通史には個性が現れるのだろう.通史を読む面白さは,ここにある.

同節では,1980年代以降に著わされた,英語で書かれた代表的な英語史通史が多く紹介されている.英語史の学びの参考までに.

英語史概説書・入門書としては,以下の hellog 記事,あるいは Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 の放送回もお勧めしておきます.

・ hellog 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1])

・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ hellog 「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1])

・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ hellog 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

2023-01-24 Tue

■ #5020. 2022年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか? [hel_education]

標題は1年のこの時期の恒例の話題です.昨年4月に「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1]) として「英語史」の講義を勢いよく始めましたが,先日その講義の最終回を迎えました.履修者に,1年間を振り返って英語史から何を学び取ったかを聞いてみました.いくつか回答をピックアップしてみます.皆さんの学びの参考になればと思います.

・ 「視点は複数存在する」ということを何度も再認識させられた.

・ 「英語にも多様性があることを理解することで,物事を様々な視点から見られるようにする」ことがあるという考えは非常に印象深かった.

・ 長い間英語を学んできたが,その途中でなぜ母音の前には a ではなく an を付くのか,color と colour どっちが正しいのかなど,浮かび上がった疑問に答えてくれる人は誰もいなかった.しかし,そうした英語の大きな疑問から素朴な疑問に至るまで英語のなぜという問いに,この英語史の授業を通じて答えを得ることができた.

・ 英語史を学び,これまでうやむやにしていた細かな疑問が多く解決されました.例えば,古英語の強変化動詞について学ぶことで現代英語の不規則変化動詞についてその規則を理解できるようになったり,名詞の複数形について単複同形が形成された経緯を歴史的に知ることができたり,様々な理解が深まりました.

・ 今年度一年にわたって英語史を学習してきて学べたことは様々ありますが,そのなかでも最も価値があったのは英語をある種相対化して見ることができるようになったことです.

・ 英語史についてだけではなく,言語そのものに対して興味が深まっていったこと,知見が広がっていったことが最も価値のあるものだったのではないかと感じた.

・ 外面史とともに言語をとらえる重要性を学ぶことができた.言語は人々が生み出してきたものであり,その人々の生活,生み出してきた歴史に密着しているものであり,単語や文法といった言語の特徴も当時の人間が抱いていた価値観や関わりによって生まれたものだと反映することで,つながりが理解できた.

・ 英語史を学ぶまで,今や義務教育にまで取り入れられている英語は,他の言語とは一味違う,何が重要なものであるような印象があった.〔中略〕しかし今年度を通して英語を学ぶことで英語はただの一言語に過ぎないということが理解できた.それまでの私にとって英語は義務教育という形から強制され,学ばなければならない無機質なものであるという価値観があった.しかし英語は借用語で他言語から多くの語彙借用をしていること,ある時期には格好つけの知識人層によって英語が捻じ曲げられてしまったことを知ると,英語が人々の手がきちんと加えられた有機的なものであるという感覚が生まれた.

・ 英語史は,歴史である,と強く感じた.言語の歴史であるので,当たり前なのだが,英語は,アメリカ,イギリス,フランス,はたまたアジア圏の国々・・・ありとあらゆる地域が,各時代ごとに,条件とともに混ざりあって完成した,非常に複雑でいろいろな事柄を経験した言語である,というように思われるようになって,英語学習に厚みが増した気がする.

・ 私が今年度英語史の講義を通して最も価値があると感じたのは,英語の成り立ちを知ることで格段に英語に対する興味関心が増え,学習意欲の向上につながるのではないかと思えたことだ.〔中略〕英語史の講義を通して素朴な疑問が英語史を介することでほとんど解決可能な事項だと知り,とても面白く学んでよかったと思った.

・ この講義で,「イギリス英語は保守,アメリカ英語は革新」というステレオタイプな価値観を打破できたことも嬉しく思う.「語源」を大事にしすぎたゆえ,ラテン語綴りを追いかけすぎて英語本来の響きから遠ざかってしまったイギリス英語や,発音と綴りを合わせたいという合理主義が高じて,イギリス英語由来のしがらみを解くことのできたアメリカ英語など,納得できる歴史と擦り合わせながらステレオタイプを打破していく学習は大変面白かった.

・ 私が英語史を学んできた中で,最も価値があったと感じたことは,「ものごとを一つとってみても,そこに至った経緯や背景があり,探求してみると見えていないことも多く見えてくるかもしれない」ということです.〔中略〕英語史を受講させていただいて,物事を追求してみることの面白さというものを感じることができた1年間でした.

・ 私が今年度の英語史の講義を通じて,広い意味で学んだ事柄のうち最も価値があると思った事柄は,少しでも疑問に思ったことをそのままで終わらせない,ということである.

・ 今学期を通して学べたこととしてはやはり英語史を学ぶことで常に自分たちが流動的なものの流れにいるということであり,今日の当たり前はその先の当たり前ではないということが分かったということです.

・ 中学校で英語を習い始めてから大学受験まで,英語(の問題)には必ず一つの正解があると信じて疑わずに生きてきたが,この講義を通じて,言語とは本来通時的に変化し続けるもので,また,共時的にも変異しているということを学んだ.

・ 今年度の英語史の授業を通して学んだことの中で,私にとって一番価値があると思われるものは,普段から疑問に思ったことを突き詰めて考えるということです.

・ 共時態としての英語,通時態としての英語,これらはともに意識的しておくと視野が拡大する,このことを毎度身を以て体感できる講義だった.

・ 英語史通史を学んだことで,英語に対して抱いていたある種の威厳のようなものが,いい意味でなくなったというのが最大の収穫であった.これまで,漠然と英語は「かっこいい」,「世界を支配している言語だ」と考えていた.しかし,英語史の講義を通して,さまざまな側面から英語という言語を俯瞰したことで,その絶対的な感覚がなくなった.

・ これまで英語史で取り上げられた,何故英語は現在のような形になったのかということに関する様々な問題点や経緯は非常に面白かった.ずっと継続して繋がっているというのも魅力的だ.知らない人に話したくなる内容ばかりだった.

・ 1年間英語史を受講して,私が得たことは英語に絶対的な正解はないということである.この授業の初回で「英語の見方が180度変わる」と聞いてしっくりこなかったが,今となってその通りになってしまったと考えている.

・ 何よりも「何事にも絶対なことはなく,その裏には何らかの理由がある」と強く感じさせただけでなく,必ずしもその因果は「必然的」ではなく,「偶然的」な可能性もあると深く考えたためだ.1年間,英語の壮大な歴史を学んでとても興味深いと感じた.

ぜひ過年度の回答もご覧ください.ということで今年度の大学での「英語史」講義はこれにて終了.お疲れ様でした!

・ 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])

・ 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])

・ 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ 「#4661. 2021年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2022-01-30-1])

2023-01-12 Thu

■ #5008. 『英語史新聞』第4号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

昨日,khelf(慶應英語史フォーラム)により『英語史新聞』最新号となる第4号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じてこちらのツイートからも第4号公開を案内していますので,ぜひそちらのリツイートなどを通じて広めていただければ幸いです.「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただけますと嬉しいです.

第4号編集委員会では,年末年始にも熱の入った作業が続けられてきましたが,結果として内容・レイアウトともに満足できる仕上がりとなったと思います.いつものように英語史に関する多様な記事が掲載されています.以下,記事のラインナップを紹介します.

・ 赤い黄金

・ 英語コーパスをもっと気軽に

・ 食べ物・飲み物をめぐる綴り字論争?

・ なぜクッパが複数形なのか

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第1回 菊地翔太先生(前編)」

・ 時間とは何か

とりわけ新企画「英語史ラウンジ by khelf」の第1回として,khelf 主催の Voicy heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」にも参加いただいた菊地翔太先生(専修大学)のインタビュー記事が目玉となっています.菊地先生がどのように英語に関心を持ち始め,さらに英語史の世界へ足を踏み入れたのか,詳しく伺いました.新聞記事として収まり切らないところもありましたので「完全版」記事を khelf HP のこちらのページに掲載していますので,そちらをお読みください.

さて,『英語史新聞』をご愛読いただきまして,このたび第4号まで発行することができました.ここまで続けて来られましたのも読者の皆様のおかげです.今回の号も含めまして『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただくことができます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としましては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,こちらに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日;2023年1月9日現在1621プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日;345プレビュー)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日;767プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日;224プレビュー)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日;690プレビュー)

2023-01-01 Sun

■ #4997. 2022年によく読まれた記事 [link][sobokunagimon][notice][hel_education][hellog_entry_set]

明けましておめでとうございます.「英語史をお茶の間に」をモットーに,本年も「hellog~英語史ブログ」より英語史の情報を発信していきます.姉妹版の音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 も合わせて,皆様には「英語史」の領域を推していただければと思います.よろしくお願いいたします.

年初ということで,昨年2022年に本ブログのどの記事が最もよく読まれたかを公表したいと思います.12月30日付のアクセス・ランキング (access ranking) のトップ500記事をご覧ください(過年度版は「#4632. 2021年によく読まれた記事」 ([2022-01-01-1]),「#4267. 2020年によく読まれた記事」 ([2021-01-01-1]) と「#3901. 2019年によく読まれた記事」 ([2020-01-01-1]) をどうぞ).

「素朴な疑問」系の記事 (sobokunagimon) がよく読まれているようなので,その系列で上位に入っている50記事を以下に挙げてみます(各行末の数字は年間アクセス数).お正月の読み物(ラジオの場合は聴き物)としてどうぞ.50記事をまとめて読みたい方はこちらから.

・ 「#4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-14-1]) (6739)

・ 「#4044. なぜ活字体とブロック体の小文字 <a> の字形は違うのですか?」 ([2020-05-23-1]) (5218)

・ 「#1774. Japan の語源」 ([2014-03-06-1]) (5094)

・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1]) (5084)

・ 「#4199. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-25-1]) (5027)

・ 「#3611. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのか?」 ([2019-03-17-1]) (4645)

・ 「#3485. 「神代文字」を否定する根拠」 ([2018-11-11-1]) (3950)

・ 「#2924. 「カステラ」の語源」 ([2017-04-29-1]) (3651)

・ 「#4304. なぜ foot の複数形は feet なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-02-07-1]) (3557)

・ 「#4017. なぜ前置詞の後では人称代名詞は目的格を取るのですか?」 ([2020-04-26-1]) (3309)

・ 「#2784. なぜアメリカでは英語が唯一の主たる言語となったのか?」 ([2016-12-10-1]) (2951)

・ 「#4219. なぜ DX が digital transformation の略記となるのか?」 ([2020-11-14-1]) (2949)

・ 「#4290. なぜ island の綴字には s が入っているのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-24-1]) (2854)

・ 「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1]) (2833)

・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]) (2821)

・ 「#1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか?」 ([2012-11-16-1]) (2752)

・ 「#3941. なぜ hour, honour, honest, heir では h が発音されないのですか?」 ([2020-02-10-1]) (2711)

・ 「#4042. anti- は「アンティ」か「アンタイ」か --- 英語史掲示板での質問」 ([2020-05-21-1]) (2709)

・ 「#4186. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?」 ([2020-10-12-1]) (2422)

・ 「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) (2379)

・ 「#4195. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-21-1]) (2169)

・ 「#4178. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-04-1]) (1717)

・ 「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1]) (1659)

・ 「#3831. なぜ英語には冠詞があるのですか?」 ([2019-10-23-1]) (1564)

・ 「#103. グリムの法則とは何か」 ([2009-08-08-1]) (1555)

・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1]) (1553)

・ 「#3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1)」 ([2019-11-13-1]) (1505)

・ 「#2618. 文字をもたない言語の数は? (2)」 ([2016-06-27-1]) (1359)

・ 「#4196. なぜ英語でいびきは zzz なのですか?」 ([2020-10-22-1]) (1355)

・ 「#3588. -o で終わる名詞の複数形語尾 --- pianos か potatoes か?」 ([2019-02-22-1]) (1352)

・ 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1]) (1333)

・ 「#40. 接尾辞 -ly は副詞語尾か?」 ([2009-06-07-1]) (1288)

・ 「#4233. なぜ quite a few が「かなりの,相当数の」の意味になるのか?」 ([2020-11-28-1]) (1180)

・ 「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1]) (1170)

・ 「#3983. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (1)」 ([2020-03-23-1]) (1135)

・ 「#47. 所有格か目的格か:myself と himself」 ([2009-06-14-1]) (1121)

・ 「#4026. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (3)」 ([2020-05-05-1]) (1101)

・ 「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1]) (1093)

・ 「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]) (1064)

・ 「#4272. 世界に言語はいくつあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-06-1]) (1055)

・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1]) (1034)

・ 「#3648. なんで *He cans swim. のように助動詞には3単現の -s がつかないのですか?」 ([2019-04-23-1]) (992)

・ 「#3591. ネアンデルタール人は言葉を話したか?」 ([2019-02-25-1]) (973)

・ 「#4276. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-10-1]) (973)

・ 「#4714. 発話行為とは何か?」 ([2022-03-24-1]) (966)

・ 「#4080. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?」 ([2020-06-28-1]) (919)

・ 「#4387. なぜ名詞(句)が副詞的に用いられることがあるのですか?」 ([2021-05-01-1]) (869)

・ 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1]) (865)

・ 「#1006. ルーン文字の変種」 ([2012-01-28-1]) (863)

・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]) (853)

新年は学び始めにふさわしい時期です.英語史に関心をもった方,さらに関心をもちたい方は,保存版記事である「#4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ」 ([2022-08-30-1]) とそこからリンクを張っている記事群をご参照ください.

なお,昨年の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 の聴取ランキングは昨日の記事で取り上げています.「#4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-12-31-1]) を参照し,ぜひいろいろ聴取してみてください.

本年も,hellog, heldio ともにお付き合いのほど,よろしくお願いいたします.

2022-12-31 Sat

■ #4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より [voicy][heldio][hel_education][notice][link][ranking]

今年も1年間,本ブログ hellog および姉妹版の音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 を通じて英語史情報を発信し続けることができました.皆様におかれましては,日々お届けする話題を読んで/聴いていただきましてありがとうございました.

hellog は開始14周年を目指して安定走行していますが,heldio は2021年6月2日に始めたばかりで,まだ1年半余りが過ぎたにすぎません.ですので,さほどの安定感はありませんが,熱心なリスナーさんのサポートにより何とか継続してくることができました.フォロワーさんの数も,昨年の年末には1,200人ほどでしたが,本日までに3,000人超となっています.それでもモットーである「英語史をお茶の間に」の領域に到達したとは到底言えません.皆様のますますの応援に期待しています.これからもよろしくお願いいたします.

大晦日ということですし,比較的最近リスナーとなられた方も少なくありませんので,この1年間の heldio 放送を振り返りたいと思います.とりわけよく聴かれたトップ50回をランキングで示します(再生回数ではなく再生リスナー数という指標に基づくランキングです).ぜひこの年末年始のお時間のあるときに,最新回のみならず過去の放送もたくさん聴いてみてください.

皆様からの各放送回への感想,意見,質問をお待ちしています.過去回へのコメントも含めまして,なるべく最新放送内で「コメント返し」したいと思います.また,これを機にチャンネルをフォローしていただければ幸いです.さらに,「差し入れ」も歓迎しております!

Voicy 放送は以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うとより快適に聴取できます.ぜひご利用ください.

1. 「#406. 常識は非常識,非常識は常識 ― 私の海外体験の最大の成果」(2022/07/11(月) 放送)

2. 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」(2022/07/13(水) 放送)

3. 「#233. this,that,theなどのthは何を意味するの?」(2022/01/19(水) 放送)

4. 「#299. 曜日名の語源」(2022/03/26(土) 放送)

5. 「#281. 大母音推移(前編)」(2022/03/08(火) 放送)

6. 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」(2022/04/22(金) 放送)

7. 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」(2022/04/23(土) 放送)

8. 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」(2022/04/17(日) 放送)

9. 「#282. 大母音推移(後編)」(2022/03/09(水) 放送)

10. 「#343. 前置詞とは何?なぜこんなにいろいろあるの?」(2022/05/09(月) 放送)

11. 「#271. ウクライナ(語)について」(2022/02/26(土) 放送)

12. 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」(2022/05/24(火) 放送)

13. 「#388. 暗号技術と言語学」(2022/06/23(木) 放送)

14. 「#300. なぜ Wednesday には読まない d があるの?」(2022/03/27(日) 放送)

15. 「#464. まさにゃんとの対談 ー 「提案・命令・要求を表わす動詞の that 節中では should + 原形,もしくは原形」」(2022/09/07(水) 放送)

16. 「#222. キリスト教伝来は英語にとっても重大事件だった!」(2022/01/08(土) 放送)

17. 「#479. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一) --- Part 14」(2022/09/22(木) 放送)

18. 「#374. ラテン語から借用された前置詞 per, plus, via」(2022/06/09(木) 放送)

19. 「#399. 英語学習は「毒を食わば皿まで」で行こう!」(2022/07/04(月) 放送)

20. 「#288. three にまつわる語源あれこれ ― グリムの法則!」(2022/03/15(火) 放送)

21. 「#411. 英仏独語教育間の微妙な関係」(2022/07/16(土) 放送)

22. 「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」(2022/09/29(木) 放送)

23. 「#226. 英語の理屈ぽい文法事項は18世紀の産物」(2022/01/12(水) 放送)

24. 「#344. the virtual world of a virile werewolf 「男らしい狼男のヴァーチャルな世界」 --- 同根語4連発」(2022/05/10(火) 放送)

25. 「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」(2022/05/26(木) 放送)

26. 「#448. 言語学の6つの基本構成部門」(2022/08/22(月) 放送)

27. 「#359. 総合的な古英語から分析的な現代英語へ --- 英文法の一大変化」(2022/05/25(水) 放送)

28. 「#301. was と were の関係について整理しておきましょう」(2022/03/28(月) 放送)

29. 「#357. 英語の単語間にスペースを置くことを当たり前だと思っていませんか?」(2022/05/23(月) 放送)

30. 「#413. 本を表わす英単語の語源」(2022/07/18(月) 放送)

31. 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」(2022/06/03(金) 放送)

32. 「#432. なぜ短縮形 that's はあるのに *this's はないの?」(2022/08/06(土) 放送)

33. 「#383. 本来語に負けてしまったフランス語の例?」(2022/06/18(土) 放送)

34. 「#377. suggest, collect, direct ー なぜ英語はラテン語の過去分詞を動詞原形として取り入れているの?」(2022/06/12(日) 放送)

35. 「#318. can't, cannot, can not ー どれを使えばよいの?」(2022/04/14(木) 放送)

36. 「#375. 接尾辞 -ing には3種類あるって知っていましたか?」(2022/06/10(金) 放送)

37. 「#230. very はフランス語から借りてきた形容詞だった!」(2022/01/16(日) 放送)

38. 「#253. なぜ who はこの綴字で「フー」と読むのか?」(2022/02/08(火) 放送)

39. 「#450. 英語学・英語史と統語論」(2022/08/24(水) 放送)

40. 「#490. 近代以降のフランス借用語」(2022/10/03(月) 放送)

41. 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」(2022/05/30(月) 放送)

42. 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」(2022/08/11(木) 放送)

43. 「#322. butter, cheese, pepper ー 大陸時代に英語に入っていたラテン単語たち」(2022/04/18(月) 放送)

44. 「#218. shall とwill の使い分け規則はいつからあるの?」(2022/01/04(火) 放送)

45. 「#410. 「腕」 arm と「武器」 arms の関係」(2022/07/15(金) 放送)

46. 「#423. 寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」(2022/07/28(木) 放送)

47. 「#250. ノルマン征服がなかったら英語はどうなっていたでしょうか?」(2022/02/05(土) 放送)

48. 「#527. right の多義性 --- 「正しい」「右」「権利」」(2022/11/09(水) 放送)

49. 「#227. なぜ規範文法は18世紀に流行ったの?」(2022/01/13(木) 放送)

50. 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」(2022/04/25(月) 放送)

2022-11-04 Fri

■ #4939. 堀田ゼミ紹介(2022年度版) [seminar][khelf][khelf-conference-2021][khelf-conference-2022][hel_herald][hel_contents_50_2022][hel_education]

11月に入り,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の2年生にとっては来年度に向けてのゼミ選考の時期となりました.ゼミは公式には「研究会」と名付けられているとおり,向こう2年間,卒業論文執筆を最終目標として,自ら定めたテーマを集中的に研究する期間となります.今月いっぱい,アンテナを張って自身の興味・関心を探り,慎重に志望ゼミを選んでもらえればと思います.

私のゼミは主に英語史(フィロロジー)を研究するゼミです.現役ゼミ生の広報係が,この時期に合わせて堀田ゼミ紹介ページを作成・公開していますので,そちらからゼミの雰囲気をつかんでみてください.現役ゼミ生の目線からのゼミ評価,9月のゼミ合宿 (= khelf-conference-2022) の様子なども閲覧できます.

私から堀田ゼミの特徴を3点挙げてみます.

(1) 英語史および英語史的見方についてみっちりと学び,問い,議論し,追求できる場です.英語史,古英語,中英語,近代英語,歴史言語学,言語変化,社会言語学,綴字論に関心をもつ学生が集まってきています.過年度の卒業生の卒業論文テーマは sotsuron を参照してください.

(2) このゼミは khelf(慶應英語史フォーラム)活動の拠点でもあり,年間を通じて大小のイベントが企画,運営,実施されています.課外活動が多いので,ゼミ活動に積極的にコミットしたいという有志にお勧めのゼミとなっています.新しいイベントを企画したり運営するのが好きな学生,内外への情報発信に関心のある学生には,活躍できるゼミだと思います.活動方針としては「khelf ミッションステートメント」も参照してください.

また,内部限定の Discord サーバーを通じて,日々メンバーより英語史関連のコンテンツが投稿され,活発な議論が行なわれています.まさに「毎日英語史」というべきコミュニティ(おそらく日本最大?)です.

khelf の活動実績としてはこちらのページを参照にしてもらえればと思います.今年度のこれまでの活動としては,以下のようなものがあります.

・ 「英語史コンテンツ50」 (hel_contents_50_2022)

・ 『英語史新聞』の企画,編集,発行 (hel_herald)

・ 「ゼミ合宿」 (khelf-conference-2022)

・ 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」への参加 (senbonknock)

(3) 大学院生,卒業生,外部の英語史研究者などの「学術と人生の先輩」と交流する機会の多いゼミです.ここ数年間は周知の状況によりオンラインでの交流が多くなっていますが,今後は様子を見て対面の機会を増やしていきたいと思っています.

まとめると,堀田ゼミは「英語史ゼミ」「イベントゼミ」「交流ゼミ」である,ということになります.

2022-10-11 Tue

■ #4915. 英語史のデジタル資料 --- 大学院のデジタル・ヒューマニティーズ入門講義より [hel_education][corpus][dictionary][slide][methodology]

今学期の大学院のオムニバス講座「人文学の方法論(デジタル・ヒューマニティーズ)」の1講義として,主に人文系の履修者を対象に「言語研究とデジタルコーパス・辞書・方言地図」を話す機会がありました.単発の授業ということで,準備した資料も今後活用されることもなさそうですので,差し障りのない形に加工した上でこちらに公開しました.基本的には,英語史を専門としない人文系大学院生向けの講義のために準備した参考資料です.スライド中からは hellog 記事への参照もたくさんあります.

1. 「言語研究とデジタルコーパス・辞書・方言地図」

2. まず,コーパスとは?

3. 1980年代以降の英語史研究

4. 英語コーパス発展の3軸

5. 主な歴史英語コーパス

6. 主な歴史英語辞書

7. 主な歴史英語方言地図

8. コーパス研究の功罪

9. 参考文献

私からは英語史研究におけるデジタル資料との付き合い方というような話しをしたわけですが,ほぼ皆が異なる分野を専攻する学生だったので,議論を通じて各々の分野での "DX" の進展について教えてもらう機会も得られ,たいへん勉強になりました.

2022-10-10 Mon

■ #4914. 『英語史新聞』第3号のご案内 --- heltube 版と heldio 版で [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][voicy][heltube]

1週間前の10月3日に khelf(慶應英語史フォーラム)よりウェブ上で発行された『英語史新聞』第3号について,改めてご案内します.こちらの PDF よりご覧ください (cf. 「#4908. 『英語史新聞』第3号」 ([2022-10-04-1])).

4ページほどの短いパンフレットのような新聞ですが,記事は多彩です.記事内容について私の YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」(←割と最近ひそかに不定期で始めています)および Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 でも「第3号の歩き方」のような趣旨で簡単に紹介していますので,以下よりどうぞ.

・ YouTube (heltube) 「#2. khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第3号が2022年10月3日ウェブ上で公開されました」(2022年10月8日)

・ Voicy (heldio) 「#495. 『英語史新聞』第3号が出ました!」(2022年10月8日)

『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.khelf HP のこちらのページからもバックナンバーにアクセスできます.

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

2022-10-04 Tue

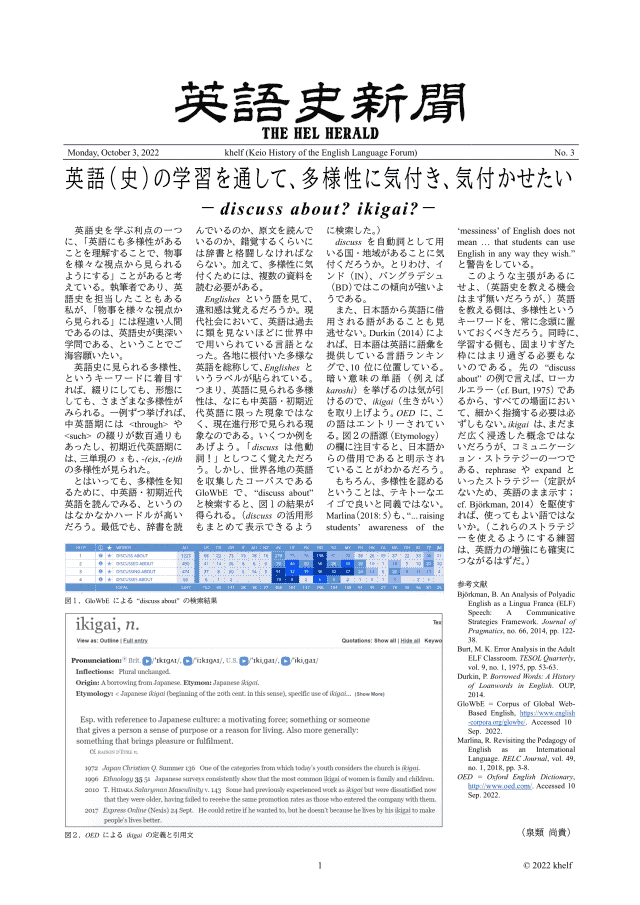

■ #4908. 『英語史新聞』第3号 [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

昨日,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第3号がウェブ上で公開されました.こちらよりPDFでどうぞ.

khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio によるこちらのツイートでも第3号公開を案内しています.ぜひそちらなどを通じて広めていただければ幸いです.

今回も力の入った英語史周辺の記事が満載です.ラインナップを紹介します.

・ GloWbE という世界英語コーパスを用いた「誤用」かとおぼしき discuss about の調査

・ OED でみる,日本語から英語に借用された ikigai

・ 現代英語で拡がる「単数の they」

・ 「グーグー」と zzz のオノマトペ

・ 古英詩 Beowulf で英雄がたどった道筋・パターン

・ 英語史関連の文献案内

・ khelf ミッションステートメント

最後の「khelf ミッションステートメント」は,2020年1月に活動を始めた khelf(慶應英語史フォーラム)の活動指針をまとめたものです.先日9月20日の khelf-conference-2022 における khelf 総会での承認を経て決定し,このたび公開する運びとなりました.『英語史新聞』の制作・公表は,まさに khelf ミッションステートメントに適う活動ですし,今後も継続していく所存です.

改めて『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.そちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日;10月3日現在1398プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日;282プレビュー)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日;615プレビュー)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日;174プレビュー)

2022-09-27 Tue

■ #4901. フランス語を学ぶには「英語史」がとても有用です [hel_education][french][notice][link][voicy][heldio]

昨日 Twitter で,フランス語初学者を念頭に2件のツイートを次のように投稿しました

1件目: 新学期でフランス語を学ぼうという方も多いと思います.ある程度英語を勉強した上で仏語に臨む方も多いと思います.たいてい誰も教えてくれませんが,だまされたと思って「英語史」をかじってみてください.仏語学習の効率が3倍はアップします.英語史入門書10選です→ http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/2021-10-18-1.html

2件目: なぜフランス語を学ぶのに「英語史」が有用なのか,英語史研究者として3点指摘します.(1) 英語語彙の3割までが仏語(正確にはラテン・仏語系)です,(2) 英語はイタリック化したゲルマン語,仏語はゲルマン化したイタリック語です,(3) 英語の妙な綴字の何割かは仏語の綴字習慣を真似たものです.

こちらのツイートに多くの反響をいただいています.たいていの大学で新学期が始まり,第2外国語などとしてフランス語を学び始める,あるいは学びなおす方が多いのではないかと推測しています.

フランス語と英語の深い関係については,これまでもこの「hellog~英語史ブログ」や Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でたびたび発信してきました.両言語の関係を表面的にではなく本当の意味で理解するには,どうしても英語史の知識が必要です.英語史の,とりわけ外面史について入門的な知識さえあれば,フランス語(学習)がぐんとおもしろくなりますし,加えて英語(学習)もおもしろくなります.当然ながら英仏史,ヨーロッパ史,世界史も一緒に学べますし,言語は変化し変異するものだというしなやかな言語観も身につきます.一石二鳥どころではありません.

そこで,主にフランス語を学び始める/なおす方々を念頭に,関連する記事や放送へのリンクをまとめてみました.

1. 上記の趣旨について heldio で2回かけて語っています.まずはこの2つをお聴きください.「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」および「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」です.なぜフランス語を学ぼうとしているのに「英語史」なのかという疑問が解決します.

2. とりわけフランス語の単語学習や語源に関心がある方は,すでにもっている英単語の知識を活用しない手はありません.「#4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります」 ([2022-06-05-1]) の記事とその先のリンク集を活用してください.この趣旨で heldio 放送からより抜くと,次の3点が挙がります.

・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」

・ 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」

・ 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」

3. 「英語史」はおもしろそうだと思ったら,ぜひ入門書を手に取ってみてください.推薦書リストとして「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]) および「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]) をどうぞ.

2022-09-26 Mon

■ #4900. 大学も学期始めということで拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介させてください(電子版も出ました!) [notice][hel_education][sobokunagimon][link][voicy][heldio]

拙著の宣伝となって恐縮ですが,後期が始まった大学も多いかと思いますし,英語史入門書の1つとして紹介いたします.目下7刷りとご愛読いただいていますが,つい先日電子版 (Kindle) も登場しましたので,このタイミングでお知らせ致します.

2016年の本書の出版時に,研究社のウェブサイト上にコンパニオン・サイトも特設されましたので,本書と合わせて以下のリンクよりご参照ください.とりわけ連載「現代英語を英語史の視点から考える」の12回は,英語史のおもしろさを伝えるべく,かなりの力を入れて執筆しましたので,ぜひどうぞ.

・ 本書の紹介

・ 著者の紹介

・ 補足資料とリンク集(中途半端なリンク張りで止まっています,すみません)

・ 連載「現代英語を英語史の視点から考える」

この新学期に英語史を学び始める方も多いと思いますが,(拙著はさておいても)まず「#4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ」 ([2022-08-30-1]) をご一読ください.そして,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」も,ぜひお聴きください.やる気が湧いてくるはずです.

実りある英語史の学びを!

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

2022-09-22 Thu

■ #4896. 「khelf-conference-2022」(=堀田ゼミ合宿)を終えて [khelf][khelf-conference-2022][seminar][hel_education][voicy][heldio][notice][link][senbonknock]

20日(火),21日(水)と充実の「khelf-conference-2022」(堀田ゼミ合宿)が開催され,すべての公開・非公開セッションが無事に終了しました.公開セッションに一般から参加された皆さん,講師の方々,2日間をともにした khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーには,大会運営にご協力いただきました.御礼申し上げます.

一般公開セッションとしては2つの Voicy の生放送,部分公開セッションとしては2つの講義と「英語史コンテンツ展覧会2022」,非公開セッションとしては学部4年生(卒業論文執筆予定者)による「質問会議」,および3年生・大学院生による「ポスターなしポスターセッション」と,盛りだくさんのメニューでしたが,いずれも学びの多い濃密な時間となりました.今回の大会の様子は,今後 khelf ホームページの特設ページや khelf 発行の『英語史新聞』などで記録として残していく予定です.

一般公開セッションの2つの Voicy 生放送は,多くの方々にライヴで聴取いただきました(ありがとうございました!).それぞれ収録した音声をすでにアーカイヴ放送としてお届けしていますので,まだお聴きでない方は,ぜひライヴの雰囲気を感じつつお聴きください.また,各回の放送について,Voicy のほうからご感想やコメントなどをいただけますと幸いです.

・ 9月20日(火)14:50--15:50 の生放送 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」(予告記事も参照)

・ 9月21日(水)16:00--17:00 の生放送 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」(予告記事も参照)

最後に khelf-conference-2022 のセッションにご参加いただいた講師の方々の関連ページも,こちらで紹介させていただきます.

- 岡本広毅先生(立命館大学)のHP(cf. 映画『グリーン・ナイト』)

- 菊地翔太先生(専修大学)のHP より eWAVE 講習会@khelf-conference-2022 (eWAVE 3.0 (The electronic World Atlas of Varieties of English) そのものへのアクセスはこちらより.合わせて「#4532. 英語史を学べる菊地翔太先生(専修大学)の HP」 ([2021-09-23-1]) も参照.)

- 矢冨弘先生(熊本学園大学)のHP

以上,khelf-conference-2022,これにて終了.

2022-09-21 Wed

■ #4895. 「khelf-conference-2022」(=堀田ゼミ合宿)の2日目 [khelf][khelf-conference-2022][seminar][hel_education][notice][senbonknock]

昨日 ([2022-09-20-1]) に引き続き,堀田ゼミ合宿こと,khelf(慶應英語史フォーラム)主催の「khelf-conference-2022」のご案内とご報告です.

昨日,無事に1日目を終えました.とりわけ Voicy 生放送「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」では,岡本広毅先生より映画『グリーン・ナイト』の字幕監修の舞台裏について,また『ガウェイン卿と緑の騎士』が14世紀後半にヴァナキュラーである英語で書かれた意義について伺うことができました.ライヴでお聴きいただいた皆様,またご質問を寄せていただいた皆様には,感謝致します.

ライヴで聴取できなかった方のために,生放送を収録したものを今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で配信しましたので,こちらよりお聴きください.

さて,本日は khelf-conference-2022 の2日目となります.朝から夕方までいろいろなセッションが予定されていますが,一般の hellog 読者の皆さんには,ぜひもう1つ Voicy の生放送をお聴きいただければと思います.

・ 本日 9月21日(水)16:00--17:00 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」(さらに詳しくはこちらの記事を参照)

生放送はウェブ経由でも Voicy アプリからでもお聴きいただけますが,Voicy アプリを使うと生放送中の質問投げ込みなども可能となりますのでお薦めです.特に本日の生放送は,リスナーの皆さんに「英語に関する素朴な疑問」を寄せていただき,それを英語史の観点から考えるという趣旨で企画していますので,ライブ中の質問投稿も歓迎します.なお,生放送をお聴きになれない場合でも,後日アーカイヴの放送としてお届けする予定です.

今回の「khelf-conference-2022」については khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio でも広報していますので,そちらもご参照ください.

2022-09-20 Tue

■ #4894. 「khelf-conference-2022」(=堀田ゼミ合宿)の1日目 [khelf][khelf-conference-2022][seminar][hel_education][notice]

1年のこの時期,慶應義塾大学文学部英米文学専攻では多くのゼミが「ゼミ合宿」を開催しています.本来は2泊ほど泊まりがけでの合宿なのですが,コロナ禍により過去2年間は完全オンライン合宿を余儀なくされました.今回も泊まりがけこそ諦めましたが,少なくとも大学の教室にて対面で実施することが可能となり,状況が改善しました.対面形式にオンライン形式も加え,本日と明日の2日間開催の予定です.

さて,実質的には「ゼミ合宿」という内輪のお祭りにすぎないのですが,これを khelf(慶應英語史フォーラム)主催の「khelf-conference-2022」と呼び変え,一般ぽいイベントに仕立て上げています.一般の hellog 読者の皆さんも,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送を通じて khelf-conference-2022 の2つのセッションに参加していただけますので,ご都合がよろしければどうぞ.その2つのセッションとは以下の通りです.

・ 本日 9月20日(火)14:50--15:50 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」(さらに詳しくはこちらの記事を参照)

・ 明日 9月21日(水)16:00--17:00 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック(矢冨弘&堀田隆一)」(さらに詳しくはこちらの記事を参照)

生放送はウェブ経由でも Voicy アプリからでもお聴きいただけますが,Voicy アプリを使うと生放送中の質問投げ込みなども可能となりますのでお薦めです.なお,生放送をお聴きになれない場合でも,後日アーカイヴで聴けるようになります.

今回の「khelf-conference-2022」については khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio でも広報していますので,ご参照ください(ちょっとした実況中継?も予定しています).

2022-08-30 Tue

■ #4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][elt][etymology][french]

この「hellog~英語史ブログ」では,定期的に読者の皆さんに英語史の学びを奨励してきました.この夏の間に英語(学)の学びを深め,そこから英語史にも関心が湧き始めたという方もいるかと思いますので,このタイミングで改めて英語史の学びをお薦めしたいと思います.ちなみに本ブログの執筆者(堀田隆一)が何者かについてはこちらのプロフィールをご覧ください.

これまで hellog や Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の両メディアを中心に,「英語史のすすめ」に関するコンテンツを蓄積してきました.以下にカテゴリー別にリンクを整理しておきます.各カテゴリー内部では,およそ重要な順にコンテンツを並べていますので,上から順に聴取・閲覧していくと効果的かと思います.

[ まずは英語史の学びのモチベーションアップから! ]

・ heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」 (2022/08/18)

・ hellog 「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1])

・ hellog 「#4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版)」 ([2022-04-08-1])

・ hellog 「#4556. 英語史の世界にようこそ」 ([2021-10-17-1])

・ heldio 「#139. 英語史の世界にようこそ」 (2021/10/17)

・ hellog 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])

・ heldio 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)

・ hellog 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1])

・ hellog 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])

・ hellog 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])

・ hellog 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])

・ hellog 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])

・ hellog 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

・ hellog 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])

・ hellog 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])

・ hellog 「#4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ」 ([2020-06-21-1])

[ 英語史入門の文献案内 ]

・ hellog 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1])

・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ hellog 「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1])

・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ hellog 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

[ かつて英語史に入門した「先輩」からのコメント ]

・ hellog 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])

・ hellog 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])

・ hellog 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ hellog 「#4661. 2021年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2022-01-30-1])

[ とりわけ語源に関心がある方へ ]

・ hellog 「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1])

・ hellog 「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1])

・ hellog 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1])

・ hellog 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])

・ hellog 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])

[ とりわけ英語教育に関心がある方へ ]

・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」 (2022/04/06)

・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])

・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])

[ とりわけフランス語学習に関心がある方へ ]

・ heldio 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)

・ heldio 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」 (2022/04/25)

・ heldio 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」 (2022/06/03)

・ hellog 「#4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります」 ([2022-06-05-1])

・ heldio 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」 (2022/06/05)

・ heldio 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」 (2021/06/27)

2022-08-14 Sun

■ #4857. Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」のお薦め放送回 --- 2022年8月版 [voicy][heldio][hel_education][notice][senbonknock]

Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より,即席カテゴリー別にお薦め放送回をピックアップしてみました.お盆休み中の日曜日のお暇つぶしに,どうぞお聴きください.英語史の魅力にハマるかもしれません.ちなみに heldio 全放送の一覧はこちらよりどうぞ.

[ 人気回 ]

・ 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」 (2021/06/02)

・ 「#406. 常識は非常識,非常識は常識 ― 私の海外体験の最大の成果」 (2022/07/11)

・ 「#299. 曜日名の語源」 (2022/03/26)

・ 「#321. 古英語をちょっとだけ音読 マタイ伝「岩の上に家を建てる」寓話より」 (2022/04/17)

・ 「#326. どうして古英語の発音がわかるのですか?」 (2022/04/22)

・ 「#271. ウクライナ(語)について」 (2022/02/26)

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)

・ 「#343. 前置詞とは何?なぜこんなにいろいろあるの?」 (2022/05/09)

・ 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」 (2022/05/24)

・ 「#300. なぜ Wednesday には読まない d があるの?」 (2022/03/27)

[ 素朴な疑問にひたすら答える「千本ノック」シリーズ ]

・ 「#341. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック」 (2022/05/07)

・ 「#342. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 続き」 (2022/05/08)

・ 「#350. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 3」 (2022/05/16)

・ 「#351. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 4」 (2022/05/17)

・ 「#360. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 5」 (2022/05/26)

・ 「#369. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 6」 (2022/06/04)

・ 「#390. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 7」 (2022/06/25)

・ 「#391. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 8」 (2022/06/26)

・ 「#398. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 9」 (2022/07/03)

・ 「#415. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 10」 (2022/07/20)

・ 「#416. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- Part 11」 (2022/07/21)

[ 対談シリーズ ]

・ 「#108. 『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」 (2021/09/17)

・ 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ 「#141. 対談 英語史×国際英語」 (2021/10/19)

・ 「#144. 対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」 (2021/10/22)

・ 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」 (2021/10/27)

・ 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)

・ 「#179. 和田忍先生との対談:ヴァイキングの活動と英語文献作成の関係」 (2021/11/26)

・ 「#180. 和田忍先生との対談2:ヴァイキングと英語史」 (2021/11/27)

・ 「#306. 市川誠先生との対談 長万部はイングランドか!?」 (2022/04/02)

・ 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」 (2022/04/06)

・ 「#311. 矢冨弘先生との対談 グラスゴー大学話しを1つ」 (2022/04/07)

・ 「#312. 古田直肇先生との対談 標準英語幻想について語る」 (2022/04/08)

・ 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ 「#314. 唐澤一友先生との対談 今なぜ世界英語への関心が高まっているのか?」 (2022/04/09)

・ 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)

・ 「#320. 田辺春美先生との対談 かつても英語史のラジオ番組があった!?」 (2022/04/16)

・ 「#323. 中山匡美先生との対談 singular "they" は19世紀でも普通に使われていた!」 (2022/04/19)

・ 「#349. 市川誠先生との対談 「ウスター」と「カステラ」,「レスター」と「リア王」」 (2022/05/15)

・ 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)

・ 「#404. 編者鼎談『言語の標準化を考える ― 日中英独仏「対照言語史」の試み』」 (2022/07/09)

・ 「#423. 寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」 (2022/07/28)

・ 「#427. 編者鼎談第2弾『言語の標準化を考える』 ― 60分生放送を収録しました」 (2022/08/01)

・ 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」 (2022/08/11)

[ Voicy のトークテーマに参加した放送(たいてい普段とは異なるテイストの回となっています) ]

・ 「#358. 英語のスペリングを研究しているのにスペリングが下手になってきまして」 (2022/05/24)

・ 「#366. 才能を引き出すための "education" 「教育」の本来の意味は?」 (2022/06/01)

・ 「#367. 私の息抜き・気晴らし (disport) は運動 (sport) です ― これも2重語」 (2022/06/02)

・ 「#372. 環境にいいこと "eco-friendly" ― 家庭から始めましょうかね」 (2022/06/07)

・ 「#373. みんなのお金の話≒みんなの言葉の話!?」 (2022/06/08)

・ 「#388. 暗号技術と言語学」 (2022/06/23)

・ 「#389. 2022年上半期の英語史活動(hel活)」 (2022/06/24)

・ 「#392. "familiar stranger" は撞着語法 (oxymoron)」 (2022/06/27)

・ 「#394. 小球 (ballot) を投票して大気球 (balloon) へ」 (2022/06/29)

・ 「#395. NFT「非代替性トークン」の原義は「正式には使えないお印」」 (2022/06/30)

・ 「#399. 英語学習は「毒を食わば皿まで」で行こう!」 (2022/07/04)

・ 「#406. 常識は非常識,非常識は常識 ― 私の海外体験の最大の成果」 (2022/07/11)

・ 「#414. 声でも英語史の話題を広く長くお届けしたい ー 私が Voicy を始めた理由」 (2022/07/19)

・ 「#430. nomad 「遊牧民」の原義」 (2022/08/04)

・ 「#431. 「hellog~英語史ブログ」を辞めることができません!」 (2022/08/05)

[ 近著『言語の標準化を考える』関連 ]

・ 「#361. 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』の読みどころ」 (2022/05/27)

・ 「#363. 『言語の標準化を考える』より英語標準化の2本の論考を紹介します」 (2022/05/29)

・ 「#397. 言葉のスタンダードとは何か? --- 『言語の標準化を考える』へのコメントをお寄せください!」 (2022/07/02)

・ 「#404. 編者鼎談『言語の標準化を考える ― 日中英独仏「対照言語史」の試み』」 (2022/07/09)

・ 「#423. 寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」 (2022/07/28)

・ 「#426. 本日午前11:00より「言語の標準化」鼎談を生放送 ― 標準化は実は身近な話題です!」 (2022/07/31)

・ 「#427. 編者鼎談第2弾『言語の標準化を考える』 ― 60分生放送を収録しました」 (2022/08/01)

[ 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」と引っかけた話題 ]

・ 「#272. 井上逸兵先生と YouTube を開始,そして二重否定の話し」 (2022/02/27)

・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)

・ 「#364. YouTube での「go/went 合い言葉説」への反応を受けまして」 (2022/05/30)

[ 英語史を学ぼうと思ったら ]

・ 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)

・ 「#139. 英語史の世界にようこそ」 (2021/10/17)

・ 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ 「#303. 私の英語史関連の活動 2021年度から2022年度へ」 (2022/03/30)

・ 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)

・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」 (2022/04/25)

ほか「#4806. 2022年上半期によく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-06-24-1]) の人気放送一覧もどうぞ.

heldio のチャンネルでは,皆さんからのご感想,ご意見,ご質問をお寄せいただいています.チャンネルで取り上げてほしいトピックなども歓迎です,Voicy のコメント機能,あるいはチャンネルプロフィールにリンクを張っている専用フォームを通じて,お寄せください.

Voicy 放送は以下からダウンロードできるアプリ(無料)を使うとより快適に聴取できます.また,フォローしていただきますと,毎朝,更新通知が届くようになります.ぜひ Voicy アプリをご利用ください.hellog も heldio も引き続きよろしくお願いいたします.

・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.

2022-07-19 Tue

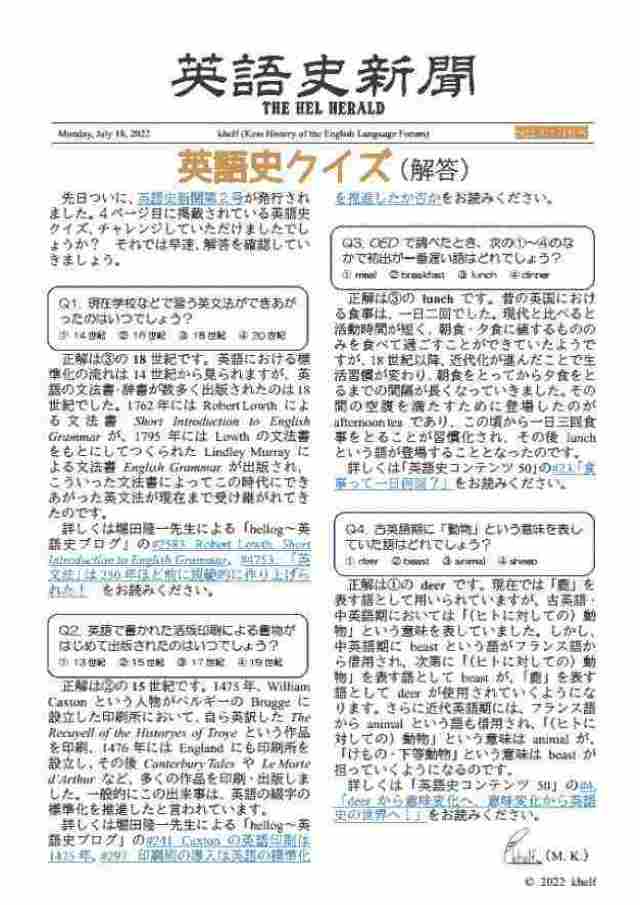

■ #4831. 『英語史新聞』2022年7月号外 --- クイズの解答です [khelf][hel_education][hel_contents_50_2022][link][hel_herald][sobokunagimon][notice][prescriptive_grammar][prescriptivism][caxton][printing][semantic_change][loan_word][french][latin]

7月11日に khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第2号が発行されたことは,「#4824. 『英語史新聞』第2号」 ([2022-07-12-1]) でお知らせしました.第2号の4面に4問の英語史クイズが出題されていましたが,昨日,担当者が答え合わせと解説を2022年7月号外として一般公開しました.どうぞご覧ください.

私自身も今回のクイズと関連する内容について記事や放送を公開してきましたので,以下にリンクを張っておきます.そちらも補足的にご参照ください.

[ Q1 で問われている規範文法の成立年代について ]

・ hellog 「#2583. Robert Lowth, Short Introduction to English Grammar」 ([2016-05-23-1])

・ hellog 「#2592. Lindley Murray, English Grammar」 ([2016-06-01-1])

・ hellog 「#4753. 「英文法」は250年ほど前に規範的に作り上げられた!」 ([2022-05-02-1])

・ YouTube 「英文法が苦手なみなさん!苦手にさせた犯人は18世紀の規範文法家たちです.【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 19 】」

・ heldio 「18世紀半ばに英文法を作り上げた Robert Lowth とはいったい何者?」

[ Q2 で問われている活版印刷の始まった年代について ]

・ hellog 「#241. Caxton の英語印刷は1475年」 ([2009-12-24-1])

・ hellog 「#297. 印刷術の導入は英語の標準化を推進したか否か」 ([2010-02-18-1])

・ hellog 「#871. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由」 ([2011-09-15-1])

・ hellog 「#1312. 印刷術の発明がすぐには綴字の固定化に結びつかなかった理由 (2)」 ([2012-11-29-1])

・ hellog 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])

・ hellog 「#3243. Caxton は綴字標準化にどのように貢献したか?」 ([2018-03-14-1])

・ hellog 「#3120. 貴族に英語の印刷物を売ることにした Caxton」 ([2017-11-11-1])

・ hellog 「#3121. 「印刷術の発明と英語」のまとめ」 ([2017-11-12-1])

・ hellog 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])

・ hellog 「#4600. egges or eyren:なぜ奥さんは egges をフランス語と勘違いしたのでしょうか?」 ([2021-11-30-1])

・ heldio 「#183. egges/eyren:卵を巡るキャクストンの有名な逸話」

[ Q3 で問われている食事の名前について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#23. 食事って一日何回?」

・ hellog 「#85. It's time for the meal --- time と meal の関係」 ([2009-07-21-1])

・ hellog 「#221. dinner も不定詞」 ([2009-12-04-1])

[ Q4 で問われている「動物」を意味する単語の変遷について ]

・ 「英語史コンテンツ50」より「#4. deer から意味変化へ,意味変化から英語史の世界へ!」

・ hellog 「#127. deer, beast, and animal」 ([2009-09-01-1])

・ hellog 「#128. deer の「動物」の意味はいつまで残っていたか」 ([2009-09-02-1])

・ hellog 「#1462. animal の初出年について」 ([2013-04-28-1])

・ heldio 「#117. 「動物」を意味した deer, beast, animal」

今回の号外も含め『英語史新聞』第2号について,ご意見,ご感想,ご質問等がありましたら,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio よりお寄せください.アカウントのフォローもよろしくお願いします!

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow