2023-05-24 Wed

■ #5140. 「英語史の時代区分」月間の振り返り [periodisation][hel_contents_50_2023][khelf][hel_education][voicy][heldio]

khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史コンテンツ50」を開催中です.休日を除く毎日,khelf メンバーによる英語史コンテンツが1つずつウェブ公開されてきています.4月13日に開始し,後半戦に入ってきました.

この企画のなかで4月17日には khelf 会長の青木輝さんによるコンテンツ「#4. 「時代区分」を考える」が公開されました.英語史の時代区分に関する Curzan の論文をベースに据えつつ,異なる研究者(書)からの時代区分の事例を比較し,そもそも時代区分とは何かを問うたコンテンツでした.

英語史の時代区分の問題は,このブログでも periodisation の記事群で長きにわたって本格的に議論してきました.しかし,今回このコンテンツ公開を受け,さらに本格的に議論したいと思うに至り,khelf メンバーを含む学生たちや Voicy heldio リスナーの方々を巻き込む形で1ヶ月を過ごしてきました.

まず大学院の授業で Curzan 論文を徹底的に読み込みました.その上で,数時間をかけて,大学院生とともに英語史の時代区分について激論を交わしました.後日,この激論の様子をなるべく多くの方々に伝えたいと,Voicy heldio で収録し公開しました.「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」(2023/05/11放送)です.

リスナーの皆さんにも時代区分問題のおもしろさを共有いただき,コメントも寄せていただきました(ありがとうございます).

さらに後日,学部の「英語史」の授業にて,先の対談回を含めた以下の3つの heldio 放送回を,数十名の受講生に聴取してもらいました.

・ 「#618. 英語史の時代区分」(2023/02/08放送)

・ 「#677. 英語史の時代区分を語る --- 和田先生との対談」(2023/04/08放送)

・ 「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」(2023/05/11放送)

受講生には多くのリアクションを寄せてもらいました.以下,長くなるので折りたたんでおきます.

「英語史」受講生からのリアクション

ことばの歴史の区分は曖昧で,そもそも言葉というもの自体が使用の経過で徐々に変化するものなので,きっぱりここという風に定めるのは難しいが,研究をする上である程度の線引きが必要なので,決めている.〔中略〕これらの時代区分については,研究者によって相違があるという放送回は面白かった.研究者的には厳密に端数まで切り詰めて出したいという気持ちと,一般論として,普通の人にもわかりやすく理解を促すためには,端数を切り捨てて,きっぱりした数字で表示したいという気持ちもあるという葛藤があることが皆さんの討論から強く伝わってきた.特に現代英語 ModE を,さらに最近の数十年の英語を「グローバルイングリッシュ」と区切りたいという話はとても賛同できる発想だった.確かに明らかにスラングが増えたり,明らかに世界的な規模で英語の需要が高まったという意味では言語が基盤から変化したという主張(時代区分を区切る)は正しいと思う.

英語史の時代区分は明確なものが決まっていないので,専門家の方や詳しい方の中でも区分の仕方がそれぞれであった.実際にラジオの中でも堀田先生,和田先生,青木さん,寺澤さん,藤原さんそれぞれの時代区分は同じところもあれば違うところもあり,おもしろかった.堀田先生が微妙にこだわっている部分などもあり,時代区分は十人十色なのだと改めて感じた.また,時と場合に合わせて区分の仕方を変えているという話もあり,そんなにも柔軟に変えられるものであるのだと驚いた.

英語史の前史と言える部分をまずは学びました.紀元前4000年以前が原インド・ヨーロッパ語,紀元前4000年から紀元前500年が原ゲルマン語.紀元前500年から448年が原古英語.その後,英語史は449年〜1100年の古英語時代で幕開けし,1100年〜1500年の中英語が続きます.そして1500年〜1900年が近代英語,1900年〜現在までが現代英語だそうです.しかし,これはあくまで英語史の標準的,教科書的な分け方です.heldioでは,言語外的な動きもこうした言語史の時代区分に大きな影響を与えていることを学びました.449年にブリテン島へ西ゲルマンの一派の連中が渡ってきた,軍事史上重要な出来事は正にその格好の例だと思います.その連中にはアングル人,サクソン人,ジュート人などが含まれます.ただ,そうした動きがどのように時代区分に影響を与えるかは,各学者の考え方によって様々というのが興味深かったです.和田先生,khelfの青木さん,寺澤さん,藤原さんとの対談の中でそれが浮き彫りになっていたと思います.そもそも言語とは gradual に変化するものであるため,時代区分とは曖昧なもの,そもそもはっきりとは区分出来ないものという考えにみなさん,立っていました.その中でもしかし,便宜上区分が必要となった場合には,境目を「〜年頃」とするか「〜年」と刻むかで各々の学者の意図が見えて来る様です.「〜年頃」は『頃』というぼかしワードを使いつつも,実際はその境目が曖昧な実態を『正確』に表しているという,この矛盾点も面白かったです.一方で「〜年」と刻む場合,実際には言語変化が徐々に起こっているため明確な境目はない事を承知の上で,変化に一定以上の影響を与えたと思われる言語外的な動きに対し,より『象徴的』な役割を与えようとしていているとの分析がなされていました.

英語史の時代区分について,今回の授業とラジオの内容を踏まえて,英語史の時代区分は区切りのつけ方によって変わってくるのだとわかりました.院生や先生方一人一人とっても区分の主張が異なる所も興味深かったです.個人的には,Voicy に出演されていた青木さんのように,年をぼかすというよりは象徴的な出来事が起きた年を境目にして正確性を持たせる方がしっくりくるなと思いました.(何事も具体的な数値で出して欲しいという個人的なこだわりが強いのかもしれませんが…)

今日は今まで曖昧だった時代区分が解決しました.ただ,ひとつ疑問に思ったのは,高校生の時の世界史の教員は,ヨーロッパにおける中世世界は395年の西ローマ帝国の滅亡から,1453年の英仏百年戦争までと習ったのですが,この中世世界と Old English の年代が丸かぶりしていて,(Middle English)中世英語が大半が被っていると言う状況であり,不思議に思いました.近代史のスタートは薔薇戦争の終焉ということで,この点では,世界史の教員と同じ分かれ目でした.ラジオの中に対する意見としては,私は和田先生の意見に賛成で,言語はある都市を境目にキッパリと変わるわけではなく,年月をかけて徐々に変化していくので,「頃」と濁さざるをえないかなと思います.それから,僕の感覚としては何か出来事が起こった,だから,言葉もその変化に追随して(幾分かのタイムラグはあるとは思うが)変化していくという方式だと思うのですが,教授の場合は結構「00」で区切るところが多いと思うのですが,「00」が英語の時代区分に境目に登場しやすくなる理由が知りたいと思いました.特に,1900年だと私の知る限りイギリスにとっての特別な事件は特にないように思えます.むしろ,第一次世界大戦が行われた1914〜1918年が外国との交流や敵対関係,新語の登場などが多いように思える年な気がします.

今まで学校で習ってきた日本史や世界史の時代区分は年号で明確に区分されていたのに対して,英語の時代区分は研究者によって異なるという点が新鮮で興味深かったです.堀田先生のあえて分かりやすい年号で区切ることも,和田先生の〜年ごろ,と年号をぼかすことも,青木さんのどの時代区分も英語史上重要なできごと(ウィリアム・キャクストンの印刷術など)に合わせて時代区分をすることも,いずれもその方自身の英語史の捉え方や英語自体への価値観が表れており,もっとお話を拝聴したくなりました.英語の時代区分は研究する中での利便性のためのもの,でありながらも,こうも研究者の間で意見が分かれるところを見ると,大体何年ごろ,と区分を曖昧にする方が無難かとも思ったのですが,やはり英語の変化のきっかけとなった出来事で年号をはっきりと区分することも英語史の理解に役立つとも思えるので,英語の時代区分という問題は非常に難しく,興味深いと思いました.英文学史でたびたび英語の時代区分に基づいてその時代ごとの写本などが紹介されるのですが,時代区分自体人為的に決められているもの,とこれからは意識した上で学んでいきたいと思います.

確かに,言葉は社会や時代の変化に伴って微妙に少しずつ,そしてなによりも流動的に変化していくものなので,ある年代ではっきりと区分すること自体が本来はできないのだと言う考えは納得できた.その上で,研究する際や,一般人へ向けて解説する際に,便宜上区切りがついていた方が共通認識が作りやすいという点で,敢えてはっきりとしたラベリングをするというのも理解できる.しかし,区分する側の歴史解釈や信念(こだわり)によって,どこでどう区分するのかというのが微妙に(時には大きく)異なるというのはとても興味深いと思った.

私はまだ英語史を学び始めたばかりなので細かいことはわからないものの,個人的には #710 で青木さんが言っていた「使い分ける」という視点が大事になると感じた.初学者や,一般の人に向けて解説する際に具体的な年号(例えば449年や1066年,1795年など)を使うのは,わかりづらいだけでなく,その年を境にいきなり言語が大きく変わったなどという誤った印象を与えかねない.象徴としての具体的な年号を基準に分けるのももちろんいいが,あくまで言語の変化は少しずつ進むものだという大前提を頭に入れるためには,ざっくりとした区分を最初に覚えるのがいいと思った.その上で,実際にはさまざまな考え方・捉え方があることを学ぶと,より理解が深まるのではないかと感じた.

英語史の時代区分については,端数と概数の両方を使い分けるのが適切だと考える.「英語史」とは第1回授業で述べられたように英語「と」歴史を扱う学問である.英語史において,両者のうちの英語の面に着目する場合には端数を,歴史の面に着目する場合には概数を使うのがよいのではないか.〔中略〕次に歴史を学習する際は,概数で全体的な役割を担うことが学習を円滑に進めるうえで不可欠だ.Voicy中にもあったように概数は学習事項の目次のような役割を果たし,学問において今何を学んでいてこの先何を学ぶのかが常に明らかにしてくれるろう.また概数が逆に「正確性を期している」という堀田先生の考えには新しい気づきがあった.概数は未知のものに対して「年頃」といった表現で真理を曖昧にしているともいえる一方で,「未知である」といったメッセージを伝える役割も果たしておりその点では正確性を期していると私も考えた.

歴史には分ける区分はあるけど,決してその分けるは共通ではなく,それに数字があるわけでもなく,人によって一区分の長さも軸も違うことに驚きました.また,先生と対談先の方が全く違う脳みそで似たような区分をするあたり,歴史を感じてすごいなと思いました.でも,凄く似てるように見えて微妙なこだわりもあるというのが面白いなと思いました.また,洗脳されているとされる教科書も元はといえば誰かの脳内なのに,みんながそれにとらわれてるのが面白いなあと思います.教えてる側の方,つまり先生って研究し倒してるかたなので,聞いたことは正しいと思って聞いているけれど,先生どうしの話を聞くと認識の違いの存在や先生も1人の人間であることを感じて,その絶対的力という信頼が生徒だったら先生,人だったら教科書のようにあるのが面白いと思います.(別に間違ってると言いたいのではなく)

時代区分を定めたうえで信じすぎないという考え方が,斬新だが言われてみればそうだと思った.時代の境界がはっきり定まっておらず,ましてや言語は次第に変化していくものなので,時代区分は恣意的な象徴的なものなのだと思った.「700年に文字資料が登場するため700年を英語の始まりとする」という考え方は私は納得できなかった.地域や階級によっても使用する英語は異なっていたと思うので,端数まで時代区分をはっきり考えておき,その周辺の境界を曖昧にするのが一番納得いくかなと思った.でも,1476年の活版印刷術導入のように,言語に影響を与えるような象徴的な出来事を境界とするという考え方も一理あると思ったが,ただ,事件が起きたと同時に急速に言語が変化するわけではないので,きっちりした境界を定めることはできないと思う.

今回は英語史の時代区分について学びました.紀元前4000年以前の Indo-European (IE) や紀元前4000年から紀元前500年までの Germanic (Gmc) である英語前史の言語はどのようであったのかとても気になりました.また,Old English (OE) の始まりを「449年,ゲルマン人のブリテン島移動とする説」と「英語での文献が出された700年とする説」があることがとても興味深かったです.どちらも象徴的だと感じますが,やはりはっきりと「Old English」の始まりを区分することは難しいのではないかと感じました.講義では堀田先生の時代区分の考え方として,1100年から1500年までを Middle English (ME),1500年から1900年までを Modern English (ModE),1900年から現在までを Present-Day English (PDE) としてざっくり区切ることを学びました.私もやはりそのように区切る方が良いのではないかと考えます.ラジオで細かい英語史の時代区分の区切りをなさっていた大学院生の方々の意見はとても筋が通っていて,納得のできるものでした.でも,言語はその年,その瞬間から切り替わるものではないし,むしろグラデーションのようなものだと私は考えます.時代区分はある程度の目安として,時にはそれぞれの時代の特徴が混ざっていることも念頭に置いた上で,英語について考えていく必要があると感じました.これは私の「こだわり」かもしれません.

英語史の始まりをイギリスの国づくりの基礎が始まった年としていることは衝撃を受けた.さらに,英語史の始まりの年である449年より前の英語の基礎を英語としてはみなしていないということは意外だった.また,Old English と記述すればそれは英語史における古英語を指すというルールが,中英語を記述する際のルールにも当てはめられていることは意外だった.また,それ以降の英語史区分を,400年ごとに区切っているというキリの良さは,英語史のはじめを449年としていることとは,対照的だと感じた.また,和田教授との対談の中で,英語史学習において,英語史の区分は,その入り口であり目次的な存在であるにもかかわらず,研究者同士で異なり,議論が交わされるものと知り,奥の深さを感じた.また,区分年を明確にいうか,それともぼかすのか,そこのこだわりもなかなか面白いなとも感じた.アングロサクソンの伝説的な449年をどう捉えるかで,時代区分の始まりをどこにするかが決まるのは興味深かった.

今回の授業やラジオの内容を通して,英語の歴史とはまさにイギリスの歴史であり,切っても切り離せない関係にあるということが強く感じられました.学生さんとの激論からも分かるように,英語の年代を区分する年はそれぞれ端数的であったり,ざっくりであったりと違いはあっても,やはりそこには何かしらの歴史的事象があり,改めて歴史とは変化であるということも同時に実感しました.また,年代区分が端数であると,言語がその年にきっかりと変化したように感じられ,逆にざっくりであれば,ぼやっと,変わった部分もあればそうでない部分もあるように感じられるという議論は,どこか人の考え方の性質といったものも絡んだ議論のように感じられ,面白かったです.実際,どの言語にも言えることだと思いますが,言語の中には昔の年代からずっと変わらず残っているもの,時代を追っていくうちに変容したもの,そして,現代になってから今までとは全く違う形で追加されたものなどがあるわけで,一概に年代区分を分けるのはかなり難しいと思いました.

英語の始まりは449年とされており,そこから1100年までは古英語,1100年から1500年は中英語,1500年から1900年までは近代英語,そして現在に至るまでを現代英語と定義されている.英語史においては,このように時代ごとに英語が名前づけされて分類されているが,日本語にはこのように時代ごとに名称をつけては区別していない.この点に関して,英語と日本語では言語研究の進み具合による違いが見られると思った.細かく分類できるということはそれだけ自国語の研究が進んでいるからだと思う.また,ラジオ内で先生も言及していたように,この英語史の時代区分は,あくまでもわかりやすくするための暫定的なものであり,それぞれの時代区分内においても変化は起きているということを忘れてはならない.時代区分されてしまうと,その区分においては同じ語が使われていたというイメージを持ってしまうが,常に英語が変化していたということを踏まえた上で,様々な問題について考えていくべきだと考える.英語史の時代区分はわかりやすい一方で簡単に誤解をも招いてしまう可能性がある点に注意するべきだ.

「#618. 英語史の時代区分」,「#677. 英語史の時代区分を語る --- 和田先生との対談」「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」を聴いて,英語史の時代区分は考える人でそれぞれ異なり,十人十色であるということが強く伝わってきた.英語の転換期を象徴的な出来事と重ねて,端数まで細かく区切って考えている人もいれば,言語の変化はある事件をきっかけに急に起こるものではなく徐々に時間をかけて起こるということで,具体的な年数は明言せずに,〇〇年ごろと考える人もいて,英語史の時代区分の奥の深さに驚かされた.また,時代区分の数も人それぞれ違っていて,面白いと思った.

今回の授業で堀田先生の考える英語史の時代区分について触れました.古英語が449〜1100年,中英語が1100〜1500年,近代英語が1500〜1900年,そして現代英語が1900年〜現在という区分を聞いたとき,初めは「区分ってこんなにざっくりかつシンプルできれいな数字でいいのか.」「古英語の始まりが449年というのはしっくりくるけど,他はあまりにも単純化しすぎではないか.」と素人ながら個人的には違和感を覚えていました.しかし,heldioを聞いて英語史の時代区分は人によって違うということ,またその時代区分を絶対視してはいけないということに気が付きました.和田先生は堀田先生とほとんど同じぐらいの数字で区分していましたが,それでも和田先生の方は○○年“頃”というように少し曖昧に区分していました.また青木さんは時代区分に端数を使っていて,その時代の象徴的な出来事を非常に意識していましたし,寺澤さんは端数を使うところとそうでないところがありました.堀田先生,和田先生,青木さん,寺澤さんのたった4人だけでも誰一人として同じ時代区分の人はいませんでした.本当に時代区分は十人十色なのだなと実感しました.先ほども書きましたが私は初め堀田先生の時代区分の仕方に違和感を覚えていました.449年のゲルマン民族の大移動によりブリテン島にアングロサクソン人が入ってくるという出来事を古英語の始まりとして設定するというように,中英語や近代英語などに関してもそのように象徴的な出来事と関連させて区切れば具体的で納得しやすいので端数を使った方がわかりやすいと思っていました.しかし,heldio の中で堀田先生が「あえてざっくり,シンプルな数字にすることで奇麗すぎてうさん臭さが出る.逆にそうしたほうが安易に区分を絶対視しにくくなる.端数だとその象徴的な出来事がちゃんと伝わればいいけど,そうでないとリアルすぎて信じてしまう.」とおっしゃっていました.これを聞いて自分にはなかった考え方を知ることができ,なるほどなと思いました.このように英語史の時代区分という一つのテーマだけでもいろんな人がいろんな考えをもっていました.堀田先生がいろんな人と議論しているのを聞いて,他者と議論し合うことはやはり面白いし自分にはなかった考えに出会うことができとても刺激になるのだなと思いました.私は時代区分を絶対視しやすいので時代区分は必ずしも絶対視するものではなくあくまで参照用として使うということを忘れないでおきたいです.私も英語史をもっと勉強して自分なりの時代区分というのを考え,それを他の人と話し合いってみたいと思いました.

今まで英語の歴史について英米文学専攻に進むまで考えたことがありませんでした.前回の授業で先生が時代区分にはっきりしたものはなく,大体で決めているのだということを聞いて少し驚きました.確かに考えてみると,歴史上の中世や近世などの区分もあくまで人が考えたものなので曖昧な部分があるのでそれは言語史にも通ずるのだと思いました.449年から英語史が始まるというのは,とても中途半端な時期だなと感じもっと区切りのいい時期にすればいいのにと感じたのですが,歴史的なブリテン島における国の出現を考えると納得がいきました.

「英語史の時代区分を一旦忘れてください.」と先生がおっしゃった時にはとても驚いたのですが,英語史をあくまでわかりやすく考えるための人為的なものであり,あまりに時代区分を絶対視してしまうと,それにとらわれすぎてしまい考えが固くなってしまうため,頭を柔らかくして考える必要があるという理由を聞いて,これから英語史を学ぶ上で自分も気をつけようと思いました.また,先生と和田先生の英語史の時代区分が意外と違わなかったので,研究者によって時代区分は異なるとはいえどある程度はやはり同じなのだなと感じました.

今回の授業と3つのラジオを聞かせていただいて分かった事は,「英語史の時代区分」に関しては,10人いれば10通りの解釈があると言うことです.しかも結論は同じでも,そこに至るまでのプロセスはまた人それぞれいろんな考え方をしていて非常に面白いと感じました.言葉がグラジュアルに発展する以上,正確な年号や日付を述べる事は不可能だと言う結論があるからこそ,逆に言えば自分の主観で決めてもいいと言う考え方もあります.堀田先生が言っていた,449年のアングロ・サクソン人がブリタニアに侵攻した年を古英語の年代とするなど非常に象徴的で面白いと思います.しかし一方でわからないこそ,はっきりと述べず,ぼんやりと表現すると言う考え方もあります.和田先生が450年頃と述べていたように,「〜頃」とすることで,断定できないものだからこそ,そのニュアンスをしっかりと表現すると言う考え方もとても納得できるところです.こういった1つの「英語史の時代区分」と言うことに関してからでも,研究者としてのスタンスやあるいは人としての性格のようなものが現れると言う部分は非常に面白いです.

和田先生との対談について語りについての感想を述べる.いきなり,449年と450年の区切りに関して対立が生じたのが面白かった.学者によって,考え方が異なることがあるということを改めて認識した.自分は,和田先生のように〜ごろと,アバウトにするのは大切だと思った.また,最後の「気が合いますね,カンパーイ」という言葉にとても笑いました.違いがあると言いながらも,似たものに帰着することもあるんですね!

まず,「英語史の時代区分」を聞いて,449年から英語の歴史が始まることを学んだ.そして,定義上紀元前500年から紀元後449年までは原古英語,紀元前4000年から紀元前500年までは原ゲルマン語,紀元前4000年以前は原印欧語と言われていることを知った.また,449年から1100年までは古英語 (Old English) が,1100年から1500年までは中英語 (Middle English),1500年から1900年までは近代英語 (Modern English),1900年から現在までは現代英語 (Present day English) ということも知った.次に,「和田先生との対談」を聞いて,英語史の時代区分は,人によって分け方の違う,曖昧なものであることがわかった.堀田先生は,英語史の始まりを,アングロサクソン人がブリテン島に侵入した年である449年に厳格にしていたのに対し,和田先生は450年ごろとしていた.これは,どちらかが正しくどちらかが間違っているというわけではなく,言葉はゆっくり変わるものであるため,本当は区切れないものであることを前提に考えた結果出された,考え方の違いであることを理解した.最後に,放送を聞いて私はアングロサクソン人がブリテン島に侵入した449年を古英語の始まり,ノルマン征服が起きた1066年を中英語の始まり,つまり歴史に残る象徴的な出来事が起きた年を英語史の時代区分と考えました.

このように,この1ヶ月ほどは「英語史の時代区分」月間となった次第ですが,振り返ってみると khelf 活動がフル回転してよい空気を生み出したなあと実感しています.

(1) 「英語史コンテンツ50」企画を通じて一般公開された,とあるコンテンツから議論が始まった

(2) それをもとに大学院の授業で関連論文を精読しつつ白熱した議論へと発展

(3) その議論を heldio 対談として収録し,一般リスナーの方々に向けて配信した

(4) そこでのコメントバックを受け,問題を再考した

(5) ここまでの流れを受けて,学部の「英語史」の授業で時代区分問題を紹介し,数十名の受講者に考察の上リアクションを寄せてもらった

(6) 本記事でそのリアクションを共有した

(7) 今後,さらなる議論へ

とても良い流れとなりました.関係した皆さん,ありがとうございました!

・ Curzan, Anne. "Periodization in the History of the English Language." Chapter 12 of The History of English. 1st vol. Historical Outlines from Sound to Text. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 8--35.

2023-05-21 Sun

■ #5137. heldio 「#716. 英語史を学ぶなら音声学もしっかり学ぼう」の収録の様子を動画撮影しました --- 英語史情報発信の活性化のために [voicy][heldio][heltube][phonetics][phonology][hel_education][youtube]

毎朝6時に配信している Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の5月17日分の放送回として「#716. 英語史を学ぶなら音声学もしっかり学ぼう」をお届けしました.このブログや heldio などを通して英語史に関心を抱き,もう一歩深く入り込んでみたいという方は,ぜひ音声学 (phonetics) と音韻論 (phonology) を学んでいただければと思います.

上記放送回で,英語史を学ぶに当たって音声学も一緒に学びたい理由として4点を挙げました.以下,箇条書きしておきますので復習してください.

(1) 話し言葉こそが universal だから

(2) 現在と過去を行き来するために

(3) 音の変化が文法の変化をもたらしたから

(4) 話し言葉と書き言葉との関係を押さえるために

hellog と heldio の関連記事・放送回を3点ほど掲げておきます.

・ hellog 「#4231. 英語史のための音声学・音韻論の入門書」 ([2020-11-26-1])

・ heldio 「#712. ハヒフヘホ --- khelf メンバーと学ぶコトバの「音」入門」

・ heldio 「#703. 母音「あいうえお」入門 --- ゆる言語学ラジオ(著)『言語沼』にインスピレーションを受けて」

さて,今日のこの記事の主眼は「英語史を学ぶなら音声学も一緒に」を改めて叫ぶことではありません.上記 heldio 放送回 #716 の収録の様子を動画として撮影したので,それをご覧くださいという宣伝です.これは Voicy 収録の様子をただお見せしたいというわけではなく,学術・教育の情報発信の手段として Voicy のような音声メディアが優れていることを,潜在的発信者の方々に伝えたかったからです.YouTube などの動画メディアは制作に相当な手間暇がかかりますが,音声メディアであれば,ずっと優れたタイパやコスパで情報を発信できます.

上記 heldio 放送回 #716 は,3チャプター合計で14分51秒ほど私が実際に話して収録しています.この収録の様子の一部始終を動画撮影してみたのですが,heldio 収録には含まれない前口上,チャプター間の一服,締めの言葉をすべて含め,動画撮影の総時間は21分20秒でした.この後,放送回やチャプターのタイトル付け,ハッシュタグ付け,リンク貼り,配信予約などの作業が続きますが,それでもプラス5分程度です.つまり,15分弱の1回の放送回の制作にかかる実質的な時間は,20分ほどだということです.もし YouTube で同じコンテンツを制作しようとすると,かりに最小限の編集で済ませるにせよ,20分という時間では無理でしょう.少なくとも2,3倍の時間はかかります.

以下がその動画「heldio 2023年5月17日放送回の収録の様子」です(YouTube 版はこちらからどうぞ).

音声メディアなどを通じて英語史の情報を発信する方が増えてくれるとよいなと思っています.ぜひ参考になれば.(なお,以前にも一度「#4815. Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の収録の様子です」 ([2022-07-03-1]) として heldio 収録の様子をお届けしています.)

2023-05-15 Mon

■ #5131. この2週間ほどの khelf メンバーの heldio 出演回のまとめ [khelf][hel_education][voicy][heldio][link]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

今月の初めから GW を経て昨日に至るまで,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバーが入れ替わり立ち替わり出演して,対談やら討論やらを繰り広げてきました.heldio への khelf メンバー出演回の一覧は,Voicy の検索機能を利用してこちらからアクセスできるのですが,必ずしもきれいに出力されないようなので,この5月の出演回12回分の一覧については,以下に時系列でまとめておきます.

・ 「#698. 先生,アルファベットの歴史を教えてください! --- 寺澤志帆さんとの対談」(2023/04/29放送)

・ 「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」(2023/04/30放送)

・ 「#700. consumption の p はどこから? --- 藤原郁弥さんの再登場」(2023/05/01放送)

・ 「#701. なぜ「日本人」は Japan-ese なの?の深掘り回 --- 青木輝さんとの対談」(2023/05/02放送)

・ 「#702. いいネーミングとは? --- 五所万実さん,藤原郁弥さん,まさにゃんとの対談」(2023/05/03放送)

・ 「#704. なぜ日本語には擬音語・擬態語が多いのか? --- 森田まさにゃん,五所さん,藤原くんと音象徴を語る爆笑回」(2023/05/05放送)

・ 「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」(2023/05/07放送)

・ 「#707. 先生,なんで doubt には発音しないのに <b> が入ってるんですか? --- 寺澤志帆さんとの対談」(2023/05/08放送)

・ 「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」(2023/05/11放送)

・ 「#711. なぜ be going to は未来を意味するの? --- khelf 広報の渡邉さんとの対談」(2023/05/12放送)

・ 「#712. ハヒフヘホ --- khelf メンバーと学ぶコトバの「音」入門 」(2023/05/13放送)

・ 「#713. 英語史上の学説対立を khelf メンバー5人で語る」(2023/05/14放送)

すべてがお薦めなのですが,あえて私が2点を選ぶとすれば,次のものでしょうか(難しすぎるチョイス!).

これからも khelf 対談を企画していきます.応援よろしくお願いいたします.

2023-04-30 Sun

■ #5116. 4月28日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」のまとめ [senbonknock][voicy][heldio][notice][hel_education][sobokunagimon][khelf][masanyan]

一昨日の4月28日の午後3時過ぎより約60分間,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送で「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を khelf 協賛でお届けしました.今回も多くの方にライヴで聴いていただき,さらに投げ込み質問も多数いただきました.難問・珍問が続出し,うまく回答できないものもありましたが,出演者とギャラリー一同,たいへん勉強になりました.聴いていただいたリスナーの皆さんにも,英語史の面白さと難しさを感じていただけたのではないでしょうか.

生放送を収録したものを,今朝レギュラー放送として公開しました.「#699. 4月28日に「英語に関する素朴な疑問千本ノック(矢冨&堀田&まさにゃん)」を生放送でお届けしました」です.

全体で17の質問に回答し,ときにギャラリーにも加わってもらい議論となりましたが,楽しかったです.適度な緊張と興奮がやめられませんね.各質問の分秒を一覧しておきます.ちなみに,いまや heldio 名物となった「まさにゃん暴走」は12:41辺りから始まる第5問目「kid と child が同じ意味なのはなぜ?」の回答中でお聴きになれます.

(1) 01:13 --- なぜ am は I の後ろにしか来ないのですか?

(2) 04:33 --- なぜ I am Japanese. となり I am a Japanese. とは言わないのですか?

(3) 07:46 --- なぜ未来の確定したことは現在形で表現できるのですか?

(4) 10:28 --- 現在と過去は動詞の語尾で示せますが未来は語尾で示せないのはなぜ?

(5) 12:41 --- kid と child が同じ意味なのはなぜ?(cf. この問いでは,いまや heldio 名物となった「まさにゃん暴走」を聴けます)

(6) 18:56 --- honest や hour の h を発音しないのはなぜ?(cf. 先日の「#5108. 4月20日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ」の (3) で回答を試みています)

(7) 20:54 --- an historical というつながりを見たことがありますが a ではないのですか?

(8) 22:34 --- leaf の複数形は leaves ですが,belief の複数形は beliefs です.なぜですか?

(9) 25:48 --- so は短いのに意味が多すぎます.なぜですか?

(10) 30:49 --- 英文法は誰が定めたのですか,あるいはどのように成立したのですか?

(11) 33:30 --- is も am も過去形ではともに was になるのはなぜですか?

(12) 38:21 --- なぜ不定詞には for ではなく to がつくのですか? 他の前置詞ではダメだったのですか?

(13) 41:08 --- なぜ使役では能動態だと原形不定詞を,受動態では to 不定詞を用いるのですか?

(14) 44:29 --- なぜ自動詞と他動詞は分かれたのですか?

(15) 49:45 --- It is fine today. ではなく Today is fine. というと不自然なのはなぜですか?

(16) 52:42 --- baggage と luggage の綴字が似ているのは歴史的に関係があるからですか?

(17) 53:57 --- 英語史上の最大の学説対立があれば教えてください.

過去の「千本ノック」回については「#5005. 過去17回の heldio 「千本ノック」の一覧」 ([2023-01-09-1]) あるいは senbonknock をご覧ください.

2023-04-27 Thu

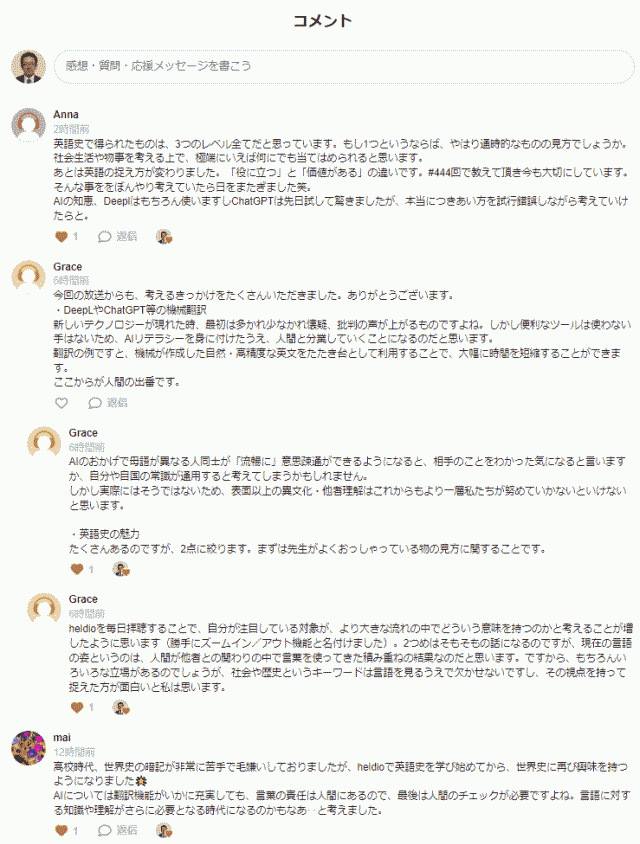

■ #5113. 「英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」放送回への反響 [voicy][heldio][hel_education]

新年度の始まりとともに,英語史の学びを促す「hel活」に精を出しています.英語の学習に力を入れている人々は多数いる一方,英語史を学ぼうとする人々は一握りです.多くの人々にとって,英語史を学ぶ意義が自明ではないからだろうと思います.

そこで,この4月には様々な機会を捉えて,昨年の夏に私が Voicy heldio で語った「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」を聴いてもらっています.本ブログをお読みの皆さんも,ぜひお聴きいただければ.

大学の授業を通じて多くの学生に聴いてもらいました.たくさん感想を寄せてもらいましたので,その一部を抜粋して示します.上記放送を聴取するにあたって,そして英語(史)を学ぶにあたって,参考になれば.

英語史を学ぶことの意義として,「役に立つ」と「価値がある」の大きく2種類の動機があるというお話に関して,これは大学の学問全てに共通していえることだと感じました.

私は教職習得を目指しており,今年教育実習に行く身なので,英語史がどのように教育に役に立つかを取り上げてもらえたことは,大変うれしく思いました.

英語史という一見遠回りに感じられるが,体系的な知識を得ることで,その知識をさまざまな角度で応用することが可能になり,英語を深く理解する近道であると感じた.

挙げられていた7つの利点のうち,私は知的好奇心が満たされる,という点が興味深かった.疑問を押し殺したまま知識を積み上げるだけでは,つまらないという感情に繋がってしまい,何の役に立つのかという批判に変わってしまうため,好奇心を満たすことというのは,特に大切な事であるように感じた.

通時的な視点と共時的な視点が大事であり,この2つの中で多くの人は共時的な視点で物事をとらえていると知った.また,その中で通時的な視点を持てるようになると世界の見方が変わり,他の人と違う視点に立てるということを知り,ぜひ自分も通時的に物事をとらえられるようになりたいと感じた.

英語史を学ぶことに関して,言葉との新しい付き合い方,見方を提案するものだという考えが印象に残りました.

すぐに役に立つとは限らないが,それでも何かに偶然結びつくかもしれない「価値がある」知識や知見を身につけておくことが,AI にはない人間ならではの価値をこれからも維持する方法の一つになると私は感じた.

私も英語を学ぶ理由があまり分からなく,ただ,学校や親から言われたから英語の勉強する,という理由で英語の学んできた.しかし,今日の放送を聴いてみたら,その理由が明らかに私の頭の中に入り,英語学習への意欲が高くなった.

実は私は英語の教員免許(中高両方)をとりたいと考えて,教職課程に登録しています.なので,英語史を学ぶ意味が学習・教育のためにもなる,という話を聞いて,これからもしっかりと学んでいこうという気持ちになりました.

英語史を学ぶモチベーションの7つを学んだ.その中でも私が最も惹かれたものは,「発想法としての通時的視点を身につけることが出来る」というものだ.英語史を学ぶ意義は全て英語に関わると今まで考えていたが,この放送を聞き,英語や,そもそも言語という概念を超えて,ものの見方としての通時的視点が身につくということは非常に興味深いと思った.身につける機会が少ない,またはそもそも多くの人が身につけることすら試みない,通時的視点を,英語と歴史を通じて,今後学んでいきたいと考えた.

英語科と歴史科は平行線でまじわることがないけれど,英語史では交わるどころか接点が多いという点にとても興味を持ちました.

言葉が楽しい=日常生活が楽しめるというのにすごく共感を覚えました.

物事を共時的・通時的な観点で捉えることで鍛えられた視点の切り替え方は普遍性がある.物事を別の視点から捉えることで打開できることは多々あると経験的に言えるため,その能力を育むことができるのは実は非常に優れた点ではないだろうかと思われる.

英語史を学ぶことが,役に立つ以上に価値があるということに気付けたので本当に良かった.私は最近,教員になりたいということもあり,挙げられていた7点のうち 1--3 について深く実感した.しかし,このことは裏を返せば英語史を学んで得られることの真髄にまでは到達していないということでもあると思うので,これからさらに英語史を学んでいくにつれて,英語史の奥深さにより一層のめり込んでいけたらと思う.

自身の母語が当の英語でないからこそ,母語話者の視座からでは近くて見えにくかった,あるいは見えなかった事象をキャッチできる,という話は心強く,大きなモチベーションにつながりました.

英語史を学ぶモチベーションに関して,この学問を学ぶことによって新しいものの見方に出会えるというところに魅力を感じた.多くの視点を獲得するほど,世界の捉え方が多様になり,未知の気づきを得れる.このことこそ学ぶことの大切さであると考える.

英語史を学ぶことによるメリットについての感想ですが,非常に熱い気持ちになりました.確かになぜ私が英語の勉強するかと言えば,実用性と言うものを求めている事は間違いないのですが,そうではない部分に価値を見出し,それに向かって取り組む先生の考え方は,非常に私も共感するところが多いのです.[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2023-04-23 Sun

■ #5109. 「千本ノック」公開企画の意外な効用 [senbonknock][voicy][heldio][notice][hel_education][sobokunagimon][mond]

昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,4月20日に質問者の学生が居合わせるなかで生放送収録した「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」をアーカイヴとして配信しました.「#691. 4月20日に「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を heldio 生放送でお届けしました」をお聴きください(60分ほどの長さですので,お時間のあるときにとうぞ).

英語学習者その他から英語に関する素朴な疑問を事前あるいは即興で寄せてもらい,それに対して私が英語史研究者の立場から回答するという試みは,様々な形でたびたび行なってきました.大学の授業や一般の講座でも行なってきましたし,本ブログでも sobokunagimon のタグのついた多くの記事で素朴な疑問に回答しています.また,知識共有サービス「Mond」でも,一般から寄せられた問いに専門的に答えてきました.ちょうど今朝も Mond にて than usually ならぬ than usual という表現についての疑問に回答したところです.

そして,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも,1年ほど前に「#341. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を配信したのを皮切りに,ときに他の英語史研究者を回答者としてお招きする形で19回ほど千本ノック企画を公開してきました.19回の履歴は「#5005. 過去17回の heldio 「千本ノック」の一覧」 ([2023-01-09-1]) をご覧ください.

とりわけ居合わせた学生などから直接に素朴な疑問を出してもらい,その場で回答するという,Voicy heldio 生放送でのスタイルは,新鮮で緊張感もあり私自身は好きなのですが,何よりも貴重なのは,その後に寄せられてくる反響のコメントです.今回の千本ノックが終わった後,学生たちに感想を書いてもらいました.いくつか紹介します(ただし,軽微な修正を含め文章に最小限の編集を施していることを断わっておきます).

質問によって多くのことに目を向けられるようになる気がした.他の人の疑問や,視点を知れたことで確かにと思うことや,そこから発展して疑問に思うことなどなど自分1人では思いつかないようなことをたくさん知れ,それこそがみんなで学習する意味なのだと改めて感じた.

今まで積んできた英語学習の中で,恐らくたくさんの疑問を抱えてきたはずだが,いざそれらの素朴な疑問を挙げるとなると,なかなか思い出すことができなかった.しかし,他の受講生の方の疑問を聞いていると,自身もかつて疑問に思ったな,と感じるものであったり,逆になるほど,そのような疑問もあったか,などというようなものもあり,とても新鮮に感じながら聞くことができた.

みんなが出してくれた疑問を聞いてみると,「確かに不思議だな」「そういえばなんでなんだろう」と感じるものばかりで,私もその回答を聞くことが楽しく,ワクワクしながら聞いていた.

同じ立場の人たちが英語に関する「素朴な疑問」をとても広い分野にわたって抱いていることが印象的だった.自分は質問を出すのに悩み,悩んだゆえに英語の学習過程で出会ったもののみのかなり範囲の狭い質問になってしまったが,今回の千本ノックで扱った質問は英語の学習という範囲のみに限らず日本で生活し英語と接する中で出てくるような質問ばかりだった.そうした小さな疑問を持ち追及することは意味のないことだと日常の中で無意識に思ってしまい出てこなかったのかもしれないと思い,改めてそのような質問が許される場と出会えたことはとても貴重だと感じた.

千本ノックのラジオでは,私が思いもつかなかった質問が次から次へと飛んでいて持っていなかった視点が沢山得られて驚きました.

千本ノックを聞いて,まず寄せられた質問の質の高さに驚きました.私は英語の素朴な疑問,と聞いて出すのに苦労したのですが,寄せられた質問を見るとすべて確かに疑問に思うことばかりでした.自分の中で当たり前になっていたり,「これはそういうものだから」と教えられたような事ばかりだったので新鮮だったと共に,私のような人間にこそ英語史の勉強が必要なのだろうと感じました.

千本ノックでは他の人たちがどんな疑問を抱いているのかを知ることができ自分もかつては抱いていたはずなのに忘れかけていたような疑問に再び出会うことができていい刺激になりました.疑問を他者と共有することは大切だと改めて認識させられました.

自分の中には無かった鋭い着眼点を含んだ質問が多く,文字通り素朴であることが凝り固まった自分の視点をほぐしてくれたような気がしました.

千本ノックは,自分一人では思いつかなかった疑問について考える貴重な機会になりました.また,自分が考えもしなかった疑問を他の学生が上げてくれていたので,新たな観点から英語の文構造を見ることができました.

いつもは目もくれない様々な「言葉」にもっと興味を持って,まるで地球を訪れてきたエーリアンのように常に好奇心を持って生きていきたいなと思いました.

今回の千本ノック後,友達と駅に向かって歩いていてマクドナルドの前を通り過ぎた時,同じタイミングで「あ!スコットランド!」と言って笑っていました(Mc の由来はスコットランドで,ケルト言語で息子という意味だと授業で聞いたので).

さらに,Voicy のコメント欄でもリスナーさんより「本当によくこんないい質問が浮かぶなあと,聴いていて対抗心が湧きました」など類似のメッセージが複数届いています.

これでお分かりかと思います.つまり,一見するとトリビアルに思われるような素朴な疑問を,皆で持ち寄り互いに鑑賞すること自体に価値があるということです.公開企画にすれば,それを広く皆で共有できるというメリットがあります.それに対する回答はそれとして重要ですが,二の次であるといってよいでしょう.

千本ノック公開企画を始めた当初は,この効用に気づいていませんでしたが,最近になってようやく分かってきました.疑問を共有することは,さらなる知的刺激を生み出すのだと.

千本ノック企画,これからも続けていきます(実際,次回は4月28日(金)の午後3時から生放送の予定です).

2023-04-22 Sat

■ #5108. 4月20日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ [senbonknock][voicy][heldio][notice][hel_education][sobokunagimon]

一昨日の4月20日の午前11:10より約60分間,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送で「千本ノック」をお届けしました.ライヴで聴いてくださったリスナーの皆さん,ありがとうございました

生放送を収録したものを,今朝レギュラー放送として公開しました.「#691. 4月20日に「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を heldio 生放送でお届けしました」をお聴きください.

新学期に大学生より多くの「英語に関する素朴な疑問」を寄せてもらいました.今回はその中から14の質問を取り上げましたが,良問・難問が続いてエキサイティングでした.参考までに各疑問と分秒を一覧しておきます,

(1) 02:01 --- McDONALD'S の Mc とは?

(2) 08:16 --- なぜ -tion は「ション」と読むの?

(3) 11:56 --- hour や honor で h を発音しないのはフランス語の影響?

(4) 15:53 --- なぜアルファベットには濁点・半濁点がないの?

(5) 21:10 --- 過去の習慣を表わす used to とは?

(6) 25:54 --- なぜ that には多様な用法があるのに this にはないの?

(7) 29:13 --- doctor はなぜ -er ではなく -or で終わるの?

(8) 34:05 --- なぜ do の3単現が does になるの?

(9) 39:00 --- なぜ英語は縦書きしないの?

(10) 42:25 --- なぜ new をもじった「オニュー」があるのに,old をもじった「オオールド」はないの?

(11) 48:31 --- whom の -m は何?

(12) 49:51 --- なぜ小文字と大文字で字形の違うものがあるの?

(13) 53:58 --- なぜ read - read - read は同じスペリングなの?

(14) 57:12 --- なぜ定冠詞 the は母音の前では「ズィ」になるの?

過去の「千本ノック」回については「#5005. 過去17回の heldio 「千本ノック」の一覧」 ([2023-01-09-1]) あるいは senbonknock をご覧ください.

2023-04-18 Tue

■ #5104. 英語史の知識は,英語の先生が英語を教えるときに本当に役立つのか? [voicy][heldio][hel_education][elt][khelf][masanyan][colloquia]

昨朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,同じ標題の放送回を配信しました.Voicy のコメント欄などを通じて反響をいただいています.ありがとうございます.「#686. 英語史の知識は,英語の先生が英語を教えるときに本当に役立つのか?」をお聴きください.

「英語史」という分野に多少なりとも興味をもって接しているすべての方々が意見を述べられる話題ではないかと思います.英語教員を始めとして英語史研究者から英語学習者まで,さらには英語のみならず他の外国語の教育・学習に関わる皆さんに,関心をもってもらいたいトピックです.上記放送回のコメント欄より,ご意見をお寄せいただければ幸いです.

議論の参考までに,いくつかの heldio 放送回,hellog 記事,コンテンツ,論文等にリンクを張っておきます.

・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」

・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])

・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])

・ hellog 「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1])

・ hellog 「#4570. 英語史は高校英語の新学習指導要領において正当に評価されている」 ([2021-10-31-1])

・ hellog 「#4571. 英語史は中・高等学校教員養成課程のコアカリキュラムにおいて正当に評価されている」 ([2021-11-01-1])

・ 英語史コンテンツ「#59. 英語史は役に立たない,か」:khelf(慶應英語史フォーラム)顧問の N. S. 氏による,昨年度の「英語史コンテンツ50」の取りをとった論考.

・ 森田 真登 「高等学校英語教育における英語史の活用 --- OED Text Visualizer を用いて教科書本文の単語の理解を深める ---」 Colloquia 42 (2021): 125--41.

2023-04-16 Sun

■ #5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2022][hel_contents_50_2022][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023]

目下 khelf(慶應英語史フォーラム)では,今年度の「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) の一環として「英語史コンテンツ50」が展開中です.一昨日開始したばかりですが,向こう2ヶ月かけて50件ほどの英語史コンテンツが公開されてくる予定です.

さて,この「英語史コンテンツ50」企画は,一昨年の「英語史導入企画2021」および昨年の「英語史コンテンツ50 (2022)」に引き続き,今回で3回目となります.一昨年の人気コンテンツは「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]) でまとめていますが,昨年の人気コンテンツは未整理でしたので,ここに整理して示します.閲覧数をベースに,昨年公開された全59本のコンテンツから,より抜きの10本を紹介します.いずれもおもしろいです.英語史の魅力をご堪能ください.

・ 第1位(閲覧600回) 「#13. ||||||||||←読めますか?」

・ 第2位(閲覧285回) 「#1. 冠詞はなぜ生まれたのか」

・ 第3位(閲覧248回) 「#29. 日本語から英語に入った単語たち」

・ 第4位(閲覧245回) 「#3. 第一回 古英語模試」

・ 第5位(閲覧206回) 「#59. 英語史は役に立たない,か」

・ 第6位(閲覧184回) 「#30. 動詞は動詞でも 3単現の -s をつけない動詞ってなーんだ!!」

・ 第7位(閲覧177回) 「#48. if it were not for A の it って何者?」

・ 第8位(閲覧165回) 「#51. 生徒の素朴な質問にハッとした」

・ 第9位(閲覧162回) 「#28. 僕の好きな歌手は King Gnu です」

・ 第10位(閲覧146回) 「#33. She の S とは何か?」

2023-04-15 Sat

■ #5101. 2023年1月--3月の heldio 放送回ランキング [voicy][heldio][hel_education][notice][start_up_hel_2023][note][ranking]

目下,『英語史新聞』第5号や「英語史コンテンツ50」を始めとした新年度開始の「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) を展開中です.

英語史活動を前進させるためには,ときに振り返りも必要だろうということで,2023年第1四半期の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」放送回ランキングを作りました.今年の1月から3月までに公開された計91回の放送より,再生者数ベースで最もよく聴取された30回をリンクとともに挙げてみます.週末の英語史浸りのためにお役立てください.

1. 「#625. Turkey --- トルコと七面鳥の関係」(2023/02/15(水))

2. 「#595. heah/hih/high --- 「ゆる言語学ラジオ」から飛び出した通時的パラダイム」(2023/01/16(月))

3. 「#621. なぜ new something ではなく something new なの?」(2023/02/11(土))

4. 「#624. 「沈黙」の言語学」(2023/02/14(火))

5. 「#602. なぜ両足で歩くのに on feet ではなくて on foot なの?」(2023/01/23(月))

6. 「#626. 陶磁器の china と漆器の japan --- 産地で製品を表わす単語たち」(2023/02/16(木))

7. 「#598. メタファーとは何か? 卒業生の藤平さんとの対談」(2023/01/19(木))

8. 「#614. 朝ルーチンを確立して自動化する --- routine の話し」(2023/02/04(土))

9. 「#604. なぜ慣用句では冠詞が省略されるの? --- for example や from hand to mouth など」(2023/01/25(水))

10. 「#620. なぜ過去分詞には不規則なものが多いのに現在分詞は -ing で規則的なの?」(2023/02/10(金))

11. 「#619. 現在完了「have + 過去分詞」の歴史」(2023/02/09(木))

12. 「#613. 苦手な人とは言葉遣いを合わせない --- 社会言語学の教え」(2023/02/03(金))

13. 「#590. 日本は言語多様性指数がきわめて低い国」(2023/01/11(水))

14. 「#640. 「~する人」を意味する -eer 接尾辞」(2023/03/02(木))

15. 「#646. 「~を除いて」を意味する前置詞 save」(2023/03/08(水))

16. 「#606. 英語のスペリングは漢字である」(2023/01/27(金))

17. 「#637. なぜ「アメリカ語」ではないの?」(2023/02/27(月))

18. 「#627. 「沈黙」の民族誌学」(2023/02/17(金))

19. 「#623. Brexit の英語史」(2023/02/13(月))

20. 「#610. spell と Gospel の「お話し」」(2023/01/31(火))

21. 「#643. なぜ受動態・能動態の「態」が voice なの?」(2023/03/05(日))

22. 「#654. 副業すると tax 絡みの task が増えまして --- 何だか似ている2語」(2023/03/16(木))

23. 「#589. come of age 「成人する」」(2023/01/10(火))

24. 「#617. 受動態における動作主の前置詞の歴史 --- from, of, by, etc.」(2023/02/07(火))

25. 「#647. メールの件名でみる RE: って何ですか?」(2023/03/09(木))

26. 「#583. 名詞複数形の -s と動詞3単現の -s の歴史的な関係は?」(2023/01/04(水))

27. 「#588. ネイティヴ・スピーカーとは? --- 抜き差しならない問題に入り込んでしまったかも」(2023/01/09(月))

28. 「#603. 菊地翔太先生ご提案の通時的パラダイムがズルい件について」(2023/01/24(火))

29. 「#641. have と behave の発音」(2023/03/03(金))

30. 「#631. 最近よく聞く generative って何? --- 語源探究回(2023/02/21(火))

関連して,以下も参照.

・ 「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1])

・ 「#4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-12-31-1])

・ 「#4789. この1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-06-07-1])

・ note でも「今週 (2023/03/06--12) よく聴かれた heldio 過去回」などとして heldio 過去回を紹介しています.

2023-04-14 Fri

■ #5100. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が今年度もいよいよスタート [notice][khelf][hel_education][start_up_hel_2023][hel_contents_50_2023]

(このロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf(慶應英語史フォーラム)では,年度始まりのお祭りとして「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) を展開しています.企画の第1弾として『英語史新聞』第5号を4月10日に公開しました.

そして,第2弾となるのが,昨日より始まっている「英語史コンテンツ50」です.現役の大学院生と学部生を中心とする khelf メンバーの各々が,休日を除く毎日,順次1つずつ英語史に関するコンテンツをホームページ上に公開していくというイベントです.6月半ばまでかけて50本ほどの公開を目指します.昨日と今日の英語史コンテンツは,それぞれ大学院生による次の話題です.

・ 「#1. 『平家物語』と英語史」(4月13日)

・ 「#2. swan にまつわるあれそれ」(4月14日)

こちら2本を含め今後公開されてくるコンテンツも,新年度に英語史に初めて触れる読者を意識した導入的な話題が多くなってくると思います.英語史コンテンツはいずれも気軽に読める短いエッセイで,「英語史」を日常化するための素材としても最適です.hellog や heldio とともに「英語史コンテンツ50」を訪れるのを,ぜひ日々の習慣としてインストールしていただければと思います.コンテンツ公開情報は khelf の公式ツイッターアカウント @khelf_keio からもお知らせしていきますので,ぜひフォローいただき,リマインダーとしてご利用ください.

「英語史コンテンツ50」イベントの実施は,今回で3年目となります.一昨年は「英語史導入企画2021」として49本のコンテンツが,昨年は「英語史コンテンツ50 (2022)」として59本のコンテンツが公開されました.アーカイヴとしていつでも閲覧・ダウンロード可能ですので,もっと英語史の話題が欲しいという方は,ぜひそちらもご覧ください.力作揃いです.関連して「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]) もどうぞ.

学生による英語史活動の一環としてのイベントですので温かく見守っていただければ幸いです.学びの応援のほど,どうぞよろしくお願いいたします.

2023-04-13 Thu

■ #5099. 2023年度の「英語史」講義が始まります --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目 [hel_education][hellog][heldio][hellog_entry_set][link][start_up_hel_2023]

慶應義塾大学文学部英米文学専攻では,必修科目の1つに「英語史」の講義があります.主に専攻の2年生が履修する科目です,本日,今年度の「英語史」講義が開始となります.1年間かけて英語の歴史を紐解いていきます.

本日の初回は,重要な導入回となりますが,主に本ブログの記事を組み合わせることで英語史への導入を図ります.導入回として情報量が多くなりますが,履修生の皆さんは,講義ですべてを消化できなくても,いつでもこの記事に戻ってきてください.

また,一般の hellog 読者の方も,以下のリンクを通じて,初回講義を部分的・擬似的に体験できるかと思います.特に年度始まりの4, 5月は khelf(慶應英語史フォーラム)活動の一環として「英語史スタートアップ」企画 (cat:start_up_hel_2023) を展開しており,英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援していますので,ぜひ以下のリンクを1つひとつたどっていただければと思います.

1. イントロ

1.1. 不定冠詞 a と an について: 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]),heldio 「#1. なぜ A pen なのに AN apple なの?」

1.2. 「英語史」講義担当者の紹介: note 「堀田隆一のプロフィール」,heldio 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」,「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2])

2. 英語史の世界へようこそ

2.1. 英語史の魅力4点: 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1])

(1) 英語の見方が180度変わる

(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目

(3) 素朴な疑問こそがおもしろい

(4) 現代英語に戻ってくる英語史

2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます

2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」や heldio 「#112. 英語史って何のため?」でも取り上げています)

3. 英語に関する素朴な疑問

3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます

3.2. 3166件の素朴な疑問

3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集

3.4. 知識共有サービス「Mond」で英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています

3.5. Slido (質疑応答サービス)より,英語に関する素朴な疑問を募集します

4. 英語史を日常の風景に

4.1. 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1]): 2009年5月1日より毎日更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.

4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .2021年6月2日より毎朝6時に1本10分ほどで英語史の話題をお届けしています.日々の英語史の学びのためにフォローしてください.英語史の話題が日常になります.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) も参照.

4.3. 「#5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント」 ([2023-04-05-1]): khelf HPと公式ツイッターアカウント @khelf_keio より情報を発信しています.

4.4. 「#5096. 『英語史新聞』が発行されました」 ([2023-04-10-1]): 世界初の英語史を主題とする新聞の第5号です.

4.5. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています: 本日4月13日より休日を除く毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます.上記だけでは足りないという方は,過年度の同企画もどうぞ.

4.6. 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」: 2022年2月26日より同専攻の井上逸兵先生(英語学・言語学)と一緒に週2回(水)と(日)の午後6時に動画を公開しています

5. 講義の進め方

5.1. 講義スライド,テキスト,課題,試験,評価

5.2. 英語史の読書案内:「#5094. 英語史概説書等の書誌(2023年度版)」 ([2023-04-08-1]),「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),heldio 「対談 英語史の入門書」

5.3. 過年度に「英語史」を履修した先輩たちの言葉: 「#5020. 2022年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2023-01-24-1]),heldio 「#607. 1年間の「英語史」の講義を終えて」

6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答える「千本ノック」

今年度も楽しい英語史ライフを!

2023-04-12 Wed

■ #5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版) [voicy][heldio][hel_education][link][notice][elt][etymology][french][start_up_hel_2023]

年度始めですので,英語史の学びを後押しする記事を書くことが多くなっています.昨年の夏に「#4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ」 ([2022-08-30-1]) の記事を書き,今回はそれと重なるところも多いのですが,改めて2023年度版ということで,英語史の学びに役立つ 「hellog~英語史ブログ」の記事や Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の放送回へのリンクをまとめてみました.

[ そもそも本ブログの執筆者(堀田隆一)は何者? ]

・ heldio 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」 (2022/07/13)

・ note 上のプロフィールもご覧ください

[ hellog と heldio の歩き方 ]

・ hellog 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1])

・ hellog 「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1])

[ まずは英語史の学びのモチベーションアップから ]

・ heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」 (2022/08/18)

・ heldio 「#650. 英語史の知恵が AI に負けない3つの理由」 (2023/03/12)

・ heldio 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)

・ hellog 「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1])

・ hellog 「#5096. 『英語史新聞』第5号が発行されました」 ([2023-04-10-1])

・ hellog 「#4556. 英語史の世界にようこそ」 ([2021-10-17-1])

・ heldio 「#139. 英語史の世界にようこそ」 (2021/10/17)

・ hellog 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])

・ heldio 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)

・ hellog 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1])

・ hellog 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])

・ hellog 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])

・ hellog 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])

・ hellog 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])

・ hellog 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])

・ hellog 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])

・ hellog 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])

・ hellog 「#4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ」 ([2020-06-21-1])

[ 英語史入門の文献案内 ]

・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)

・ hellog 「#5094. 英語史概説書等の書誌(2023年度版)」 ([2023-04-08-1])

・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)

・ hellog 「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1])

・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)

・ hellog 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])

[ かつて英語史に入門した「先輩」からのコメント ]

・ heldio 「#607. 1年間の「英語史」の講義を終えて」 (2023/01/28)

・ hellog 「#5020. 2022年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2023-01-24-1])

・ hellog 「#4661. 2021年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2022-01-30-1])

・ hellog 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ hellog 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])

・ hellog 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])

[ とりわけ語源に関心がある方へ ]

・ hellog 「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1])

・ hellog 「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1])

・ hellog 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1])

・ hellog 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])

・ hellog 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])

[ とりわけ英語教育に関心がある方へ ]

・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」 (2022/04/06)

・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])

・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])

[ とりわけフランス語学習に関心がある方へ ]

・ heldio 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)

・ heldio 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」 (2022/04/25)

・ heldio 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」 (2022/06/03)

・ hellog 「#4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります」 ([2022-06-05-1])

・ heldio 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」 (2022/06/05)

・ heldio 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」 (2021/06/27)

・ heldio 「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」 (2022/09/29)

2023-04-11 Tue

■ #5097. hellog の読み方(2023年度版) [start_up_hel_2023][hellog][hel_education][heldio][voicy][notice][hellog_entry_set][link]

この「hellog~英語史ブログ」は,開始して14年が経とうとしていますが,私の英語史活動(hel活)の拠点となっています.

hellog では日々英語史に関する話題を取り上げ,記事を積み上げてきましたが,結果として一種の「英語史データベース」的なものができあがってきました.増え続けるバックナンバーをカテゴリー・タグやリンクを通じて結びつけることにより,有機的なデータベースが構築されてきました.これは私自身もブログを始めた頃には思いも寄らなかった驚きの効果です.

大学などで新年度が本格的に始まる時期かと思いますので,英語史に関心をもつすべての方に,hellog を最大限に利用していただくために,hellog を利用するに当たっての Tips のようなものをまとめてみました.

昨年度の「#4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版)」 ([2022-04-08-1]) を上書きする形で,2023年度版を以下に示します.

(1) hellog では,常に「英語に関する素朴な疑問」を重視しています.そのなかから多くの読者の皆様に読まれている記事が浮上してきました.アクセス・ランキングのトップ500記事をご覧ください.

(2) 英語に関する素朴な疑問集もお薦めです.本ブログでは,英語学習者から数年にわたって収集した数々の「英語に関する素朴な疑問」に答えてきました.疑問集をまとめた英語に関する素朴な疑問の一覧(2020--2022年度の統合版)もご覧ください.あわせて,1年ほど前に始めた知識共有サービス「Mond」への回答も,ぜひご一読を.

(3) hellog の音声版というべきVoicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) の放送を毎朝6時に配信しています.音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio) をご覧ください.hellog 同様,主として英語に関する素朴な疑問を取り上げています.heldio 放送回と hellog 記事を有機的に相互参照させたコラボ的なコンテンツも多いので,ぜひ heldio もフォローして日々の英語史学習ルーチンに組み込んでいただければと思います.昨今は heldio のコメント欄での交流も盛り上がってきていますので,ぜひそちらから英語史の学習活動にご参加ください.「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1]) も参照.

(4) 講義・講座等で用いてきたスライド資料の多くを,ブログ記事として公開しています.cat:slide よりご覧ください.大きめのテーマを扱っていることが多く,スライドだけでは何のことか分からない部分もあると思いますが,ざっと眺めるだけでも概要は学べると思います.

(5) 毎回の hellog 記事では,雑多でランダムな話題を扱っていますが,多数の記事のあいだの関連性を確保する手段として「カテゴリー」と「記事セット」という概念を採用しています.「カテゴリー」はその名の通り,各記事に付けられているカテゴリー・タグに基づいて記事群をまとめたもので,トップページの右下のアルファベット順に並んでいるカテゴリーの一覧からアクセスできます.トップページ最上部の検索欄に "cat:○○" と入力してもらうこともできます.例えば,"cat:norman_conquest" や "cat:start_up_hel_2023" などと入れてみてください.

(6) もう1つの「記事セット」という概念は,記事番号を連ねることで,複数の任意の記事をまとめて閲覧できる仕様です.トップページ最上部の検索欄に,カンマ区切りの一連の記事番号を入力してみてください.その順序で,フレームを用いた読みやすい形式で記事が表示されます.

「記事セット」は上手く利用すると簡易的なスライドともなり,私自身も講義・講座に頻繁に利用しています.私がよく行なうのは,例えば「英語語彙の世界性」 (cosmopolitan_vocabulary) という話題について講義しようとする場合に,"##151,756,201,152,153,390,3308" という構成で記事(とそこに含まれる視覚資料)を順に示して解説していくというものです(先頭の "##" は任意).

これまで様々な記事セットを提供してきましたので,具体例として cat:hellog_entry_set の各記事からジャンプしていただければと思います.

(7) 本ブログでは,図表や写真をはじめとする視覚資料をなるべく多く掲載するように努めています.とりわけ地図 (map),言語系統図 (family_tree),年表 (timeline) などは多く掲載しており,お薦めです.漫然と眺めるだけでも学べると思います.画像集も,14年間の蓄積により,だいぶんたまってきました.

(8) トップページの右手に「ツール」という欄があります.CGI を用いた1世代前のスクリプトで,すでに動かなくなっているものもありますが,なかには便利なものもあります.例えば,Frequency Sorter は,単語群を頻度順にソートしてくれる便利ツールで,私もよく使っています.また,hel typist は ASCII のみを用いて発音記号(国際音標文字,IPA)を出力するためのツールで,日々の hellog 執筆に欠かせないツールとなっています.他にもおもしろいツールを探してみてください.cgi や web_service も参照.

(9) hellog の外ではありますが,英語史に関するオンライン(連載)記事を機会あるごとに書いてきました.とりわけ2017年1月から12月にかけて連載した12本のオンライン記事「現代英語を英語史の視点から考える」は,内容的にもまとまっており,お薦めです.もう1つ,昨秋の IIBC (一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)のインタビュー「英語はいかにして世界の共通語になったのか」もどうぞ.

(10) 最後に,hellog は雑多な記事群ですので,体系的な英語史の学びには向きません.体系的に学びたい方は,ぜひ英語史概説書をお読みください.最新の推薦図書のリストは「#5094. 英語史概説書等の書誌(2023年度版)」 ([2022-04-08-1]) をどうぞ.

コロナ禍が一段落し,大学の授業なども対面形式に戻ってはきましたが,オンライン学習・教育の機会はこれからも増えていくと予想されます.上記を参考に,hellog を最大限に利用していただければ幸いです.

2023-04-10 Mon

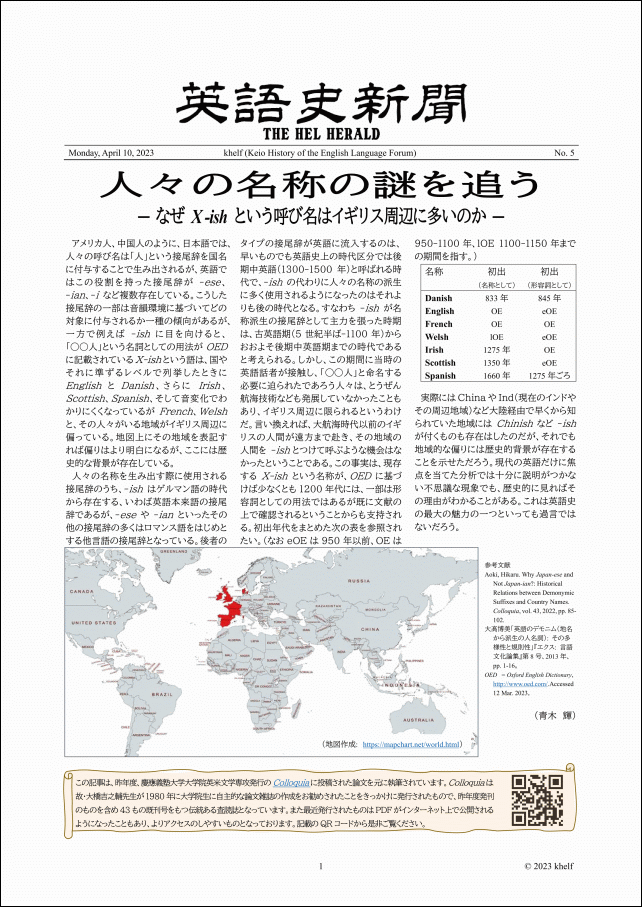

■ #5096. 『英語史新聞』第5号が発行されました [start_up_hel_2023][hel_herald][notice][khelf][hel_education][link]

本日,khelf(慶應英語史フォーラム)発行の『英語史新聞』第5号が公開されました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

第5号公開は,khelf 公式ツイッターアカウント @khelf_keio を通じてこちらのツイートでも案内しています.リツイートなどを通じて,「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただければ幸いです.

年度替わりの慌ただしい時期でしたが,今回の第5号編集委員会にも入念に準備してもらいました.年度始めにふさわしく英語史の学びを促すような記事が並んでいます.

・ 人々の名称の謎を追う --- なぜ X-ish という呼び名はイギリス周辺に多いのか --- なぜ X-ish という呼び名はイギリス周辺に多いのか ---

・ 誤りの歴史

・ 借り物の英単語 --- bonze から emoji まで

・ 英語学って何?

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第1回 菊地翔太先生(後編)」

・ 私の推し本 --- 『英語史新聞』読者へ薦めたい一冊 寺澤盾『英語の歴史 --- 過去から未来への物語』(中公新書,2008年)

・ I my me に眠る英語の歴史

第4号から始まった新企画「英語史ラウンジ by khelf」では,英語史研究者へのインタビュー記事(要約版)が掲載されています.今回は前回に引き続き菊地翔太先生(専修大学)のインタビュー記事後編です.英語史を学ぶ魅力,教える魅力についてお話しを伺いました.新聞では紙面の都合で要約版のみが掲載されていますが,完全版が khelf HP のこちらのページに掲載されています.ぜひそちらも合わせてお読みいただければと思います.

さて,『英語史新聞』は昨年4月に創刊号を発行して以来,3ヶ月に1度のペースで発行し続け,2年目に入りました.ここまで続けて来られましたのも読者の皆様のおかげです,ご愛読ありがとうございます.最新号も含めまして『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただくことができます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としましては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,こちらに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

2023-04-09 Sun

■ #5095. 4月7日の heldio 生放送「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」のまとめ [senbonknock][voicy][heldio][notice][hel_education][sobokunagimon]

一昨日の4月7日の午後11:20より約50分間,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送で#678. 4月7日に「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」を heldio 生放送でお届けしましたをお届けしました.ライヴでお聴きくださったリスナーの皆さん,ありがとうございました.

数十名のフレッシュな大学1年生を前にしての対面公開収録&生放送でした.その場で学生たちに英語に関する素朴な疑問を投げてもらい,私が回答するという「千本ノック」企画でしたが,今回も良問が多く出されました.私は常々「難しい問題ではなく素朴な疑問こそが重要」と言っていますが,今回もそのことが伝わるとよいなと期待しつつ回答したつもりです.どうだったでしょうか?

50分の長丁場ですので,時間のあるときにゆっくりお聴きください.

以下に,今回の「千本ノック」で取り上げた各疑問の分秒を一覧しておきます.

(1) 02:34 --- 英語になぜ敬語が存在しないの?

(2) 05:51 --- am, are, is という3つの be 動詞の由来が知りたいです

(3) 09:19 --- 日本語では一音で意味を持つものがあるにもかかわらず(例えば「絵」や「胃」)英語では一音で意味を持つことがほとんどないのはなぜですか?

(4) 13:14 --- -ed がつく過去形と不規則に変化する過去形がある理由

(5) 18:04 --- 3単現に -s がつく理由

(6) 21:52 --- 動詞 play が使えるスポーツと使えないスポーツの違いはなんですか?

(7) 24:02 --- なぜ英語には女性名詞や男性名詞がないのか?

(8) 27:11 --- 3単現の -s がないと,ネイティブスピーカーはどんな感覚なのか?

(9) 28:33 --- 英語と日本語はどうして順序が逆になるのですか?(住所とか)

(10) 31:03 --- <gh> などの発音しない子音があるのはなぜですか?

(11) 33:49 --- Pokémon (ポケモン)の e の上にある点は何?

(12) 36:09 --- 世界には英語が書かれたグッズが多く出回っているが(GAPなど),英語圏の人はどう感じているのか?

(13) 38:20 --- なぜ fine には「罰する」「罰金」という意味があるの?

(14) 41:35 --- 同じ単語にいくつも意味があるのはなんで?

(15) 44:00 --- どうしてアメリカ英語とイギリス英語があるんですか?

(16) 45:50 --- 日本語には句読点があるけれど,なぜ英語では空白で区切るの?

過去の「千本ノック」回については「#5005. 過去17回の heldio 「千本ノック」の一覧」 ([2023-01-09-1]) あるいは senbonknock をご覧ください.

2023-04-08 Sat

■ #5094. 英語史概説書等の書誌(2023年度版) [bibliography][hel_education][link][start_up_hel_2023]

年度始めに,英語史の学習・研究に役立つ書誌の最新版を公表します.

初学者にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.各図書の巻末などには,たいてい解題書誌や参考文献一覧が含まれていますので,さらに学習を続けたい方は芋づる式にたどっていってください.

印刷用のPDFをこちらに用意しましたので,自由に配布していただいて結構です.

関連して以下の記事,および bibliography の記事群もご参照ください.

・ 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])

・ 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])

・ 「#4870. 英語学入門書の紹介」 ([2022-08-27-1])

[英語史(日本語)]

◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.

・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.

◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス --- 4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

○ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.

○ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.

・ 島村 宣男 『新しい英語史 --- シェイクスピアからの眺め ---』 関東学院大学出版会,2006年.

◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

・ 高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』 開拓社,2020年.

・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.

・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.

◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.

○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.

・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.

・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.

・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.

[英語史(英語)]

○ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.

◎ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.

○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.

○ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.

・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

◎ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.

○ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.

・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.

○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

・ Hogg, R. M. and D. Denison, eds. A History of the English Language. Cambridge: CUP, 2006.

○ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.

◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.

・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.

○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.

・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.

・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.

・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.

○ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.

○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

[英語史関連のウェブサイト]

・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .

・ 井上 逸兵・堀田 隆一 「YouTube 井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 2022年2月26日~,https://www.youtube.com/channel/UCth3mYbOZ9WsYgPQa0pxhvw .

・ 菊地 翔太 「菊地翔太 (Shota Kikuchi) のHP」 https://sites.google.com/view/shotakikuchi .

・ 堀田 隆一 「hellog~英語史ブログ」 2009年5月1日~,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog .

・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月~12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .

・ 堀田 隆一 「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 2021年6月2日~,https://voicy.jp/channel/1950 .

・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL」 https://sites.google.com/view/gatewaytohel .

・ 矢冨 弘 「矢冨弘 homepage」 https://yadomi1989.wixsite.com/my-site-1 .

[英語史・英語学の参考図書]

・ 荒木 一雄・安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.

・ 家入 葉子・堀田 隆一 『文献学と英語史研究』 開拓社,2022年.

・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.

・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 大塚 高信・中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田 朗・加藤 泰彦(編) 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.

・ 佐々木 達・木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.

・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.

・ 寺澤 芳雄・川崎 潔 (編) 『英語史総合年表 --- 英語史・英語学史・英米文学史・外面史 ---』 研究社,1993年.

・ 服部 義弘・児馬 修(編) 『歴史言語学』 朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.

・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.

・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English. 5 vols. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.

・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003.

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.

・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language. 6 vols. Cambridge: CUP, 1992--2001.

・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

・ van Kemenade, Ans and Bettelou Los, eds. The Handbook of the History of English. Malden, MA: Blackwell, 2006.

2023-04-07 Fri

■ #5093. heldio の聴き方(2023年度版) [voicy][heldio][hel_education][notice][semantic_change][instagram][note][start_up_hel_2023]

新年度ということで私の音声メディアの紹介をさせていただきます.2年ほど前の2021年6月2日より毎朝6時に,音声プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を運営しています.毎回10分程度(実はだいたい長引きます)で英語史の話題を配信しています.前身の hellog-radio を受けてのプロジェクトで,縮めて "heldio" と通称しています.おかげさまで,直近数ヶ月は「語学」セクションでの注目度ランキングの5位以内に入り続けて,リスナーさんも増えてきています.ありがとうございます.

いわば本ブログの音声版というべきものですが,ブログでは様々な水準の話題をお届けしている一方,heldio ではとりわけリスナーさんを意識して話題を選び,分かりやすい話し方をするように心がけています.モットーはずばり「英語史をお茶の間に」です.とりわけ今年に入ってからは,Voicy のコメント欄を通じたリスナー間,およびパーソナリティとのコミュニケーションも活気づいており,英語史の輪が少しずつ着実に拡がっています.本ブログともしばしば連動してお届けしていますので,ぜひ毎日聴くことを習慣にしていただければ幸いです.

例えば,今朝6時に配信した放送は「#676. 意味変化の類型 --- 一般化,特殊化,向上,堕落」です.

また,英語史研究者や学生との対談,そして生放送企画なども,いろいろ試みています.実際,本日午前11:20頃より「「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」2023年4月7日」と題して生放送をお届けする予定です.

さて,パーソナリティより「heldio の聴き方」の Tips を紹介します.

・ 最新回を含めた放送一覧は,こちらのページが便利です.前身の hellog-radio の放送回一覧も同ページの下部にあります.

・ ウェブ経由でブラウザからも聴取できますが,携帯端末から Voicy アプリ(無料)の利用が便利です.アプリでアカウントをフォローしていただけますと,更新通知や生放送への参加等などの付加的な機能をご利用できます(本記事末尾を参照).

・ Voicy アプリなどの検索機能「見つける」より,検索欄に「heldio 意味変化」などと打ち込んでいただけると,おおよそ関連回がヒットします.

・ 放送回は「#676」などの番号で管理していますので,番号が分かっていれば「heldio 676」などでも飛べます.

・ 放送回のタイトル,各チャプターのタイトル,ハッシュタグなどで,なるべくキーワードを多く登録していますので,放送回の検索にご利用ください.また,同じキーワードを hellog のほうで検索すると,しばしば多くの記事がヒットしますので,そこでより詳しく学ぶことができます.

・ 本ブログ記事と関連する heldio 放送回については,こちらよりアクセスできます.

・ 「#4996. 今年1年間でよく聴かれた放送 --- Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より」 ([2022-12-31-1]) は必見です.

・ note でも,たまに「今週 (2023/03/06--12) よく聴かれた heldio 過去回」などとして過去回の紹介をしています.

・ 毎朝の放送回について,話題的に関連する過去回をインスタグラム @chariderryu のストーリーにて随時お知らせしています.関連する放送回を飛びながら聴くと理解が深まりますので,ご利用ください.

・ リスナーの方々の協力により,各放送回のコメント欄に関連する過去回の番号を随時投げていただいていますので,そちらもご覧ください.とりわけ @nyaokitako0808 さんのインスタ・アカウントも,同趣旨の情報で充実しています(いつも,ありがとうございます!).

・ そして皆さんの一人ひとりも,コメント欄への参入,そして関連過去回の共有にご協力のほどお願いいたします.ただ聴いているだけよりも,日々の英語私生活が何倍も楽しくなると思います!

以上,新年度開始の「hel活」(=英語史活動)でした.

2023-04-05 Wed

■ #5091. khelf の沿革,活動実績,ミッションステートメント [khelf][notice][hel_education][hel_herald][senbonknock][helquiz][masanyan][aokikun][voicy][heldio][start_up_hel_2023]

年度が改まりましたが,2023年度も,khelf (= Keio History of the English Language Forum = 慶應英語史フォーラム)を拠点として「hel活」(=英語史活動)に力を入れていきます(現会長はまさにゃんです).

(上記のロゴとバナーは khelf メンバーが作成)

khelf は慶應義塾大学文学部英米文学専攻の英語史ゼミ(堀田隆一研究会)を母体として2020年1月に立ち上げられました.以後3年以上にわたり「hel活」を続けてきました.khelf の活動目標は次の通りです.

英語史について議論したり,情報共有するためのフォーラムです.英語史の学び方,教え方,研究の仕方について議論し,情報発信していくことはもちろん,(現代)英語の素朴な疑問を取り上げ,それを英語史の観点から解きほぐしていくという啓発的な活動も推進していきます.

具体的には khelf HP の活動実績のページに記載されていますが,主たる活動として以下を挙げておきます.

・ khelf-conference と称する拡大版ゼミ合宿の開催

・ 「英語史導入企画」と題する英語史コンテンツのウェブ発信

・ 『英語史新聞』の発行

・ khelf の公式ホームページや公式ツイッターアカウント @khelf_keio での情報発信

・ 外部講師を招いての各種の講義・演習

・ 英語史研究者のインタビュー記事を掲載する「英語史ラウンジ」

・ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」での各種企画の後援(例えば「千本ノック」や「英語史クイズ」)

とりわけ『英語史新聞』は khelf オリジナル企画で,これまで第4号まで発行されてきました.そして,近日発行の第5号に向けて,目下最終校正が行なわれています.

昨年度の活動実績として「#5050. 2022年度の khelf 活動の振り返り」 ([2023-02-23-1]) も合わせてご覧ください.

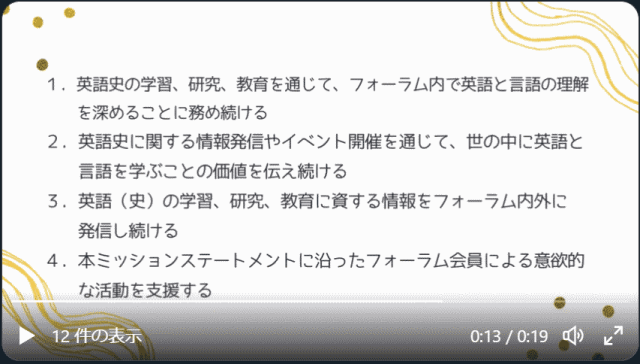

昨年9月20日には khelf 総会にて「khelf ミッションステートメント」が採択されています.以下に掲載します.

[ khelf ミッションステートメント ]

khelf(慶應英語史フォーラム)は以下の目標をミッションステートメントとして宣言する

1. 英語史の学習,研究,教育を通じて,フォーラム内で英語と言語の理解を深めることに努め続ける

2. 英語史に関する情報発信やイベント開催を通じて,世の中に英語と言語を学ぶことの価値を伝え続ける

3. 英語(史)の学習,研究,教育に資する情報をフォーラム内外に発信し続ける

4. 本ミッションステートメントに沿ったフォーラム会員による意欲的な活動を支援する

この khelf ミッションステートメントについては,@khelf_keio による動画もあります.

本年度の khelf 活動の意気込みについては,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の昨日の放送回「#673. 今年度の khelf 活動がいよいよスタート --- 青木輝さんとの対談」にて,khelf HP 担当の青木輝さんとともに表明しています.ぜひお聴きください.

本年度も khelf の活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします!

2023-03-13 Mon

■ #5068. 英語史の知識・智恵は AI に負けない [academic_conference][heldio][voicy][ai][hel_education]

一昨日の3月11日(土)の午後に,JACET中部支部2022年度第2回定例研究会(オンライン)にて講演させていただきました.40名超の方々のご参加を賜わり,ありがとうございました.また,支部長の今井隆夫先生(南山大学)をはじめ,事前準備にご尽力いただいた事務局の先生方に感謝いたします.

講演後の質疑応答のなかで,英語教育において AI といかに付き合っていくべきかという大きな論題が提示されました.DeepL や ChatGPT など昨今の AI の自然言語処理の飛躍的発展を前に,語学教員は一人残らず頭を悩ませていることと思います.私もその一人です.

しかし,今回の講演では,いかにして英語史が英語教育に貢献できるかという点に注目してきたので,この質問に対しても主にそちらの観点からお答えしました.英語史の知識・智恵は AI に負けることはないので動揺するに値しない,というのが私の回答です.

講演でのこの質疑応答について,昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて取り上げました.「#650. 英語史の知恵が AI に負けない3つの理由」と題して23分ほどお話ししていますので,ぜひお聴きいただければと思います.

講演でも放送でも述べましたが,(英語)教育における英語史活用には3つのレベルがあると考えています.もう少し丁寧に整理する必要がありますが,当面のものをこちらに示します.

1. intra-disciplinary: 語源を用いた語彙学習,綴字と発音の関係,文法変化など

2. inter-disciplinary: 英語教育や英語学との協力,他の科目(歴史,地理,国語,他の外国語)との連動など

3. extra-disciplinary: 言葉に限らず物事の通時的見方を養う,言語の変化・変異・多様性,言語・国籍・民族・性・宗教の inclusion など

理想的には,この3つのレベルすべてに関わるような英語史の話題を選び,それを用いて英語(史)教育を行なっていくのがよいと考えています.

heldio の上記の放送回には多くのコメントが寄せられてきています(こちらのページの下方を参照).新たな議論が展開しており,私自身も思考を促されています.エキサイティングな議論ですので,ぜひ hellog 読者の皆さんも,そちらのコメント欄を通じてこの議論に加わっていただければと思います.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow