2024-04-09 Tue

■ #5461. この4月,皆さんの「hel活」がスゴいことになっています [khelf][voicy][heldio][helwa][helkatsu][hel_education][note]

1年のなか最も力強く学びの意欲が湧き出す4月.私の周囲でも英語史の学びを奨励する「hel活」 (helkatsu) が著しくなってきています.皆さんには,ご自身で驚くほどの精力でhel活を推進していただいている,あるいは他の方々のhel活に側面から支援していただいています.

今回は,3ヶ月ほど前に「#5373. Voicy heldio を通じて「hel活」仲間が増えてきました」 ([2024-01-12-1]) としてすでにご紹介している方々も含め,パワーアップしたhel活支援者のラインナップの抜粋を示します.

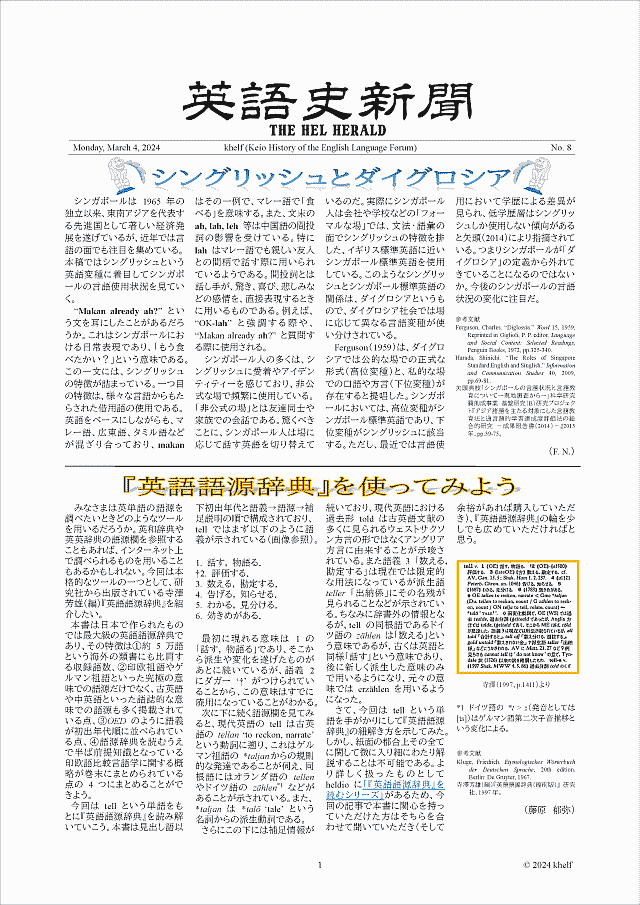

・ khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバー:私の身近なところでは最大の「hel活」推進団体です.『英語史新聞』を季刊で発行しています.HP での広報のほか,X(旧ツイッター)アカウント @khelf_keio からも日々元気にhel活中.

・ heldio/helwa のリスナーの皆さん:日々の配信回へのコメント,SNS を通じての広報,企画回や生放送への参加,その他のhel活でお世話になっています.とりわけ最近注目すべき note 上での活動をご紹介します.

- リスナー umisio さんの note 「heldio の風に乗って」.heldio を聴いて気づいたことをコラムや論文にして投稿されています.

- リスナー lacolaco さんの note 「英語語源辞典通読ノート」.『英語語源辞典』を A から読み,おもしろい項目のみを抜き出してコメントしていくという,たいへん勉強になるシリーズ記事です.

- リスナー Grace さんの note 「Voicy で英語の語源が身につくラジオ (heldio) を聴き,言葉についてあれこれ考えることを日課としています」.強力な heldio 推し活が展開されています.

- リスナー り~みん さんの note 「工学と言語学との狭間にハマってみた」.heldio を推していただいています.

- ほかには「#5459. 「はじめての古英語」シリーズのオマケとしての古英語音読投稿企画が続いています」 ([2024-04-07-1]) で触れたリスナーさんも.

・ heldio/helwa 対談出演者の研究者や学生の皆さんにもお世話になっています.特に最近ご出演いただいた方々を中心にまとめてみます.

- 菊地翔太先生(専修大学)の HP

- 矢冨弘先生(熊本学園大学)の HP

- 小河舜先生(上智大学)の HP

- 「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)の HP

・ そしてもちろん本ブログを毎日お読みいただいている皆さんにも感謝いたします.私の公式 X アカウント @chariderryu からも情報を発信していますので,ぜひフォローをお願い致します.

hel活に,この4月という絶好のタイミングを利用しない手はありません.hel活のますますの盛り上がりに期待しています.皆さん,どんな形でもけっこうですので,ぜひhel活にご参加いただければと思います.SNS などではぜひ「#hel活」のハッシュタグをご活用ください.私からも,見つけられる限り反応していきたいと思います.

ちなみに今朝の heldio 「#1044. リスナーさんの著しいhel活をご紹介」でも同じ話題をお届けしています.

2024-04-07 Sun

■ #5459. 「はじめての古英語」シリーズのオマケとしての古英語音読投稿企画が続いています [voicy][heldio][ogawashun][masanyan][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][oe_text][helkatsu]

3月25日(月)に Voicy heldio の生放送としてお届けした「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」に対して,多くの反響をいただいています.本ブログでも「#5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」」 ([2024-03-29-1]) にて振り返った通りです.

上記配信回では「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) で公開した古英語テキストの一部を,小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)と3人で精読・解説しました.

その後,復習用のオマケ・遊びとして,問題の古英語原文を音読・収録し,X(旧ツイッター)上に投稿する "The First Take" の企画を展開しました.3人による一発録り音読を投稿した後,熱心なお2人のリスナーさんにバトンを継いでいただきました.

(1) まさにゃんによる音読投稿

(2) 小河舜さんによる音読投稿

(3) 堀田隆一による音読投稿

(4) リスナーのり~みんさんによる音読投稿

(5) リスナーのりりみさんによる音読投稿

学びのための遊び企画として,ぜひ他の方々にもバトンを継いでいただければ幸いです.何度か音読を練習した上で,本番として動画録音し,その動画を X 上で投稿していただくだけです.その際に,上記の既存の投稿への引用ポストとしていただくか,あるいは #はじめての古英語 とハッシュタグを付けて投稿していただければ,皆さんがすぐに認識できます.

この古英語音読投稿企画は,今後の同シリーズでも継続していきたいと思っています.年度初めの「hel活」 (helkatsu) の一環として,一人でも多くの方に乗っていただければ.

2024-04-02 Tue

■ #5454. 小学生にも英語史? --- 田地野彰(編著)『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』(Jリサーチ出版,2024年) [review][hel_education][notice][helkatsu][sobokunagimon][toc]

フレッシュな書籍,田地野彰(編著)『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』(Jリサーチ出版,2024年)が出版されています.共著者の一人である高橋佑宜氏(神戸市外国語大学)よりご恵投いただきました(ありがとうございます!).

本書では,7名の著者が小学生に向けて分かりやすい言葉で英語に関する素朴な疑問に答えています.絵本といってもよいイラストの数々に彩られ,大人でも楽しめる異色の本です.本編を構成する7章の見出しを掲げます.

第1章 英語の?ハテナ

第2章 英語の歴史の?ハテナ

第3章 日本語と英語の?ハテナ

第4章 英語の物語の?ハテナ

第5章 英語を使うための?ハテナ

第6章 英単語の?ハテナ

第7章 英文法の?ハテナ

赤字で示した第2章の執筆者が,「ゆうき先生」こと,英語史を専門とする高橋佑宜氏です.次の5つのハテナが取り上げられています.

・ 英語はいつ,どこから来たの?

・ 英語って昔から変わらないの?

・ 英語はいつから世界中に広まったの?

・ どうして英語は世界中で使われているの?

・ アメリカ英語とイギリス英語は違うの?

この第2章は「ゆうき先生からの応援メッセージ」で締められています.この応援メッセージが実に熱いのです.ぜひ皆さんにも手に取っていただきたいと思います.

私自身「英語史をお茶の間に」をモットーにhel活 (helkatsu) を展開していますが,その観点から本書の出版企画と作りには興奮しました.まさか英語史を(中学生にであればまだしも)小学生にまで届けるとは! まずこの発想にたまげました.しかも,大人にも味わえるイラスト本として作り込まれている点にも感激しました.

取り上げられているハテナは35個と決して多いわけではありませんが,むしろ小学生のために厳選されたハテナリストとして解釈できます.このような本質的な疑問に,専門家たちがどのように端的に答えるのか,もし自分が回答者だったらどのように答えるか.このように考えながら読みなおしてみると,すべてのハテナが難問に思えてきました.なるほど,このような形で英語史(そして英語学習)について子供たちに導入できるのかと一本取られた感があります.新しいです.

高橋佑宜氏については,hellog でも「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1]) および「#5059. heldio 初の「英語史クイズ」」 ([2023-03-04-1]) で言及しています.ぜひ今後もhel活でご一緒していければ!

・ 田地野 彰(編著),加藤 由崇・川原 功司・笹尾 洋介・高橋 佑宜・ハンフリー 恵子・山田 浩(著),りゃんよ(イラスト) 『小学生から知っておきたい英語の?ハテナ』 Jリサーチ出版,2024年.

2024-04-01 Mon

■ #5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

本日,新年度の幕開きです.2024年度も「英語史をお茶の間に」広げていく活動,hel活 (helkatsu) を積極的に展開していきたいと思います.hellog を読まれている皆さんにおかれましては,hel活にご協力いただけますと幸いです.年度の切り替わりの機会に,note 上の「堀田隆一のプロフィール(2024年4月1日現在)」も更新しました.ご覧ください.

この4月には様々なhel活企画を展開していきますが,そのうちの1つをご紹介します.4週間ほど後,4月27日(土)の 17:30--19:00 に,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」がスタートします.全12回のシリーズとして月1回,指定の土曜日に開講していく予定です.

シリーズの趣旨は以下の通りです.

英語は歴史上さまざまな言語と接触し,豊かな語彙を蓄えてきました.英単語の語源を探ると,そこには常に新たな発見があります.その宝庫といえるのが,数多く存在する英語の語源辞典です.本講座では,英語語源辞典の記述を頼りに具体的な単語の語源を読み解きながら,丁寧に英語史をたどっていきます.資料は毎回配布します.

全12回のタイトル(第4回以降は予定タイトル)は以下の通りです.

1. 英語語源辞典を楽しむ(2024年4月27日)

2. 英語語彙の歴史を概観する(2024年5月18日)

3. 英単語と「グリムの法則」(2024年6月8日)

4. 現代の英語に残る古英語の痕跡(日付未定)

5. 英語,ラテン語と出会う(日付未定)

6. 英語,ヴァイキングの言語と交わる(日付未定)

7. 英語,フランス語に侵される(日付未定)

8. 英語,オランダ語と交流する(日付未定)

9. 英語,ラテン・ギリシア語に憧れる(日付未定)

10. 英語,世界の諸言語と接触する(日付未定)

11. 英語史からみる現代の新語(日付未定)

12. 勘違いから生まれた英単語(日付未定)

4月27日(土)の第1回は「英語語源辞典を楽しむ」と題して,シリーズ全体のイントロとなる話しをします.とりわけ英語語源辞典の読み解き方に注目します.余裕のある方はぜひ『英語語源辞典』(研究社,1997年)(= KDEE) を入手し,それを手元に置きつつ受講していただければ.

受講の仕方は,従来通り新宿教室での対面でも可能ですし,Vimeo を利用したオンライン・リアルタイムも可能です.また,1週間限定の見逃し配信サービスも提供されています.ご都合のよい方法でご参加いただければと思います.

英語の語源を調べるための資料としては KDEE をはじめとして様々な(語源)辞典がありますので,そちらも紹介していく予定です.KDEE を基本に据えつつ,注目した単語(語彙)の語源をじっくり読み解くことによって英語(語彙)史の流れをたどるのが本シリーズの狙いです.特に KDEE は私が強力に推してきた参考資料でもあり,本ブログでも「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1]) などの記事でたびたび取り上げてきました.そちらから関連コンテンツもご参照ください

新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」へ,多くの皆様の参加をお待ちしています!

(以下,後記:2024/04/24(Wed))

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2024-03-29 Fri

■ #5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」 [voicy][heldio][ogawashun][masanyan][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][oe_text][helwa]

去る3月25日(月)13:30より予定通り Voicy heldio にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」をお届けしました.平日のお昼過ぎという時間帯ではありましたが,ライヴで参加し,盛り上げていただいたリスナーの皆さんに感謝いたします.生放送を収録したものを,翌朝の通常回にて「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」として配信しました.精読の対象となった古英語テキストは,「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.本編53分の長尺配信ですが,聴き応えのある回となっていますので,お時間のあるときにでもどうぞ.

「シリーズ復活」と述べましたが,過去に3回ほどお届けしてきました.いずれも昨年の8月から9月にかけての配信です.

・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」

・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」

今回も含め本シリーズに出演していただいている2人と,その heldio 出演歴については,以下の記事をご覧ください.

・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])

・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])

今回の配信回の復習には,まさにゃんが自身の note のなかで公開している「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#4 生放送)」もご覧ください.

ちなみに生放送の日の朝6時の heldio では「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」と題して,古英語テキストの究極のソースを表わしたアングロサクソンの大学者を紹介しています.

さらに生放送の日の夜には,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」もお届けしています.

最後に,昨日付でコアリスナーの umisio さんが,今回の配信回のまとめノートを作り,それをこちらのページにて公開されています.

本シリーズをさらに続けていけますよう,皆さん,応援をよろしくお願い致します!

2024-03-26 Tue

■ #5447. 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 --- 昨年度の振り返り [notice][khelf][hel_education][hel_contents_50_2023][ranking][link]

年度末です.新年度のhel活に向けて動き出す時期となりました.毎年度初めには,khelf(慶應英語史フォーラム)では,メンバーより英語史の話題を提供してもらい,それを日々 HP 上に公開していく「英語史コンテンツ50」の企画を実施しています.この4月から始まるラウンドで4年目4回目となります.本ブログでもご案内していくことになると思いますが,開始に先立ちまして,ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします.

さて,このタイミングで1年前の「英語史コンテンツ50 (2023)」で公開された50のコンテンツについて,最もよく閲覧されたベスト10のランキングを作ってみました.より抜きの10本となります.やめられないおもしろさです.ぜひ英語史の魅力をご堪能ください.

なお,2021年度と2022年度のランキングも,それぞれ「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]),「#5102. 2022年度の英語史コンテンツのベスト10 --- 昨年度の振り返り」 ([2023-04-16-1]) でまとめていますので,そちらも訪れていただければ.

【 2023年度の英語史コンテンツ企画のベスト10 】

・ 第1位(閲覧616回) 「#35. 強調構文の英語史 "It ARE John and Anne that are married." はアリ!?」

・ 第2位(閲覧603回) 「#44. ハリー・ポッターと英語の方言」

・ 第3位(閲覧436回) 「#40. 「play the piano の the を忘れるなよ!」の真偽」

・ 第4位(閲覧408回) 「#9. なぜ be going to は未来を意味するの」

・ 第5位(閲覧302回) 「#6. b と d は紛らわしい!」

・ 第6位(閲覧281回) 「#7. consumption の p はどこから?」

・ 第7位(閲覧276回) 「#1. 『平家物語』と英語史」

・ 第8位(閲覧267回) 「#42. 四体液説の遺産?英単語に残る伝統医学の教え?」

・ 第9位(閲覧250回) 「#4. 「時代区分」を考える」

・ 第10位(閲覧241回) 「#30. That'll be fun. ←この fun の品詞は...?」

2024-03-23 Sat

■ #5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる [bchel][voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]

731年,ビード (あるいはベーダ;Bede [673--735]) によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) は,古代イングランド史を記した貴重なテキストである.後にアルフレッド大王 (849--99) の指示のもとで古英語に翻訳されている.

597年,ローマの修道士で,後にカンタベリの初代大司教となる St. Augustine (?--604) が,イングランドに布教にやってきた.イングランド史上きわめて重大なこの年に起こった出来事について,Bede の古英語版より読んでみたい.以下,英語史の古典的名著 Baugh and Cable (pp. 58--60) に掲載されている古英語原文を再現する.

Ða wæs on þā tīd Æþelbeorht cyning hāten on Centrīce, and mihtig: hē hæfde rīce oð gemǣru Humbre strēames, sē tōscādeþ sūðfolc Angelþēode and norðfolc. Þonne is on ēasteweardre Cent micel ēaland, Tenet, þæt is siex hund hīda micel æfter Angelcynnes eahte. . . . On þyssum ēalande cōm ūp sē Godes þēow Augustinus and his gefēran; wæs hē fēowertiga sum. Nāmon hīe ēac swelce him wealhstodas of Franclande mid, swā him Sanctus Gregorius bebēad. And þā sende to Æþelbeorhte ǣrendwrecan and onbēad þæt hē of Rōme cōme and þæt betste ǣrende lǣdde; and sē þe him hīersum bēon wolde, būton twēon he gehēt ēcne gefēan on heofonum and tōweard rīce būton ende mid þone sōþan God and þone lifigendan. Ðā hē þā sē cyning þās word gehīerde, þa hēt hē hīe bīdan on þæm ēalande þe hīe ūp cōmon; and him þider hiera þearfe forgēaf, oð þæt hē gesāwe hwæt hē him dōn wolde. Swelce ēac ǣr þǣm becōm hlīsa tō him þǣre crīstenan ǣfæstnesse, forþon hē crīsten wīf hæfde, him gegiefen of Francena cyningcynne, Beorhte wæs hāten. Þæt wīf hē onfēng fram hiere ieldrum þǣre ārǣdnesse þæt hēo his lēafnesse hæfde þæt hēo þone þēaw þæs crīstenan gelēafan and hiere ǣfæstnesse ungewemmedne healdan mōste mid þȳ biscope, þone þe hīe hiere tō fultume þæs gelēafan sealdon, þæs nama wæs Lēodheard.

Ðā wæs æfter manigum dagum þæt sē cyning cōm tō þǣm ēalande, and hēt him ūte setl gewyrcean; and hēt Augustinum mid his gefērum þider tō his sprǣce cuman. Warnode hē him þȳ lǣs hīe on hwelc hūs tō him inēoden; brēac ealdre hēalsunga, gif hīe hwelcne drȳcræft hæfden þæt hīe hine oferswīðan and beswīcan sceolden. . . . Þā hēt sē cyning hīe sittan, and hīe swā dydon; and hīe sōna him līfes word ætgædere mid eallum his gefērum þe þǣr æt wǣron, bodedon and lǣrdon. Þā andswarode sē cyning and þus cwæð: "Fæger word þis sindon and gehāt þe gē brōhton and ūs secgað. Ac forðon hīe nīwe sindon and uncūðe, ne magon wē nū gēn þæt þafian þæt wē forlǣten þā wīsan þe wē langre tīde mid ealle Angelþēode hēoldon. Ac forðon þe gē hider feorran elþēodige cōmon and, þæs þe mē geþūht is and gesewen, þā þing, ðā ðe [gē] sōð and betst gelīefdon, þæt ēac swelce wilnodon ūs þā gemǣnsumian, nellað wē forðon ēow hefige bēon. Ac wē willað ēow ēac fremsumlīce on giestlīðnesse onfōn and ēow andleofne sellan and ēowre þearfe forgiefan. Ne wē ēow beweriað þæt gē ealle, ðā þe gē mægen, þurh ēowre lāre tō ēowres gelēafan ǣfæstnesse geðīeden and gecierren."

目下,Baugh and Cable の英語史書 A History of the English Language を1節ずつ丁寧に読んでいくオンライン読書会シリーズを Voicy heldio で展開中です(有料配信ですが第1チャプターは試聴可).上に引用した古英語原文が含まれているのは第47節で,これを扱った回は「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (47) The Language Illustrated」です.ただし,そこでは上記の古英語原文は,かなり長いために解説するのを割愛していました.

これを補うべく,明後日3月25日(月)の午後1時30分より heldio の生放送による解説を配信します.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに,「はじめての古英語」シリーズの一環としての特別企画です.上記の古英語原文は,その予習用として掲げた次第です.お楽しみに!

Bede の古英語訳の原文としては,ほかにも「#2900. 449年,アングロサクソン人によるブリテン島侵略」 ([2017-04-05-1]) を参照.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-03-13 Wed

■ #5434. 「変なアルファベット表」完成 [khelf][spelling_pronunciation_gap][hel_herald][notice][hel_education][link][voicy][heldio][helwa][inohota][orthography]

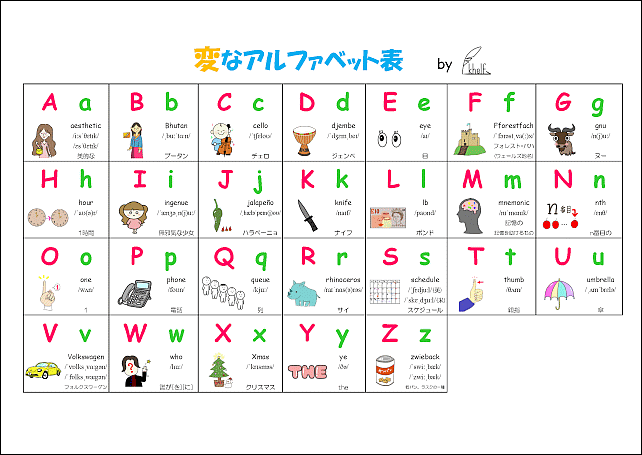

昨秋より khelf(慶應英語史フォーラム)の企画として,一般の方々にも参加していただきつつ展開してきた「変なアルファベット表」がついに完成しました.先週の3月4日,khelf より『英語史新聞』第8号が発行されましたが,その第4面に「変なアルファベット表」が掲載されています.

英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題を逆手にとって,それをダシにして遊んでしまおうという企画でした.イラスト付きアルファベット表に A から Z の各文字で始まる単語が掲げられていますが,いずれの単語も発音との関係で何かしら「変な」語頭綴字を示しています.英語初学者にとっては「意地悪な」,したがって「大人の」アルファベット表ということになります.

昨秋の本企画発足以来,khelf では担当班を組織し,主に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で進捗状況をお伝えするなど発信に努めてきました.まず,一般の方々に呼びかけて,各文字で始まる「変な」単語の候補をお寄せいただきました.その後,khelf で取りまとめた後に,各文字で始まる単語の候補のなかから,最も「変な」単語を決めていただくための投票を呼びかけました.N の単語については決選投票にまでもつれ込むことになりました.企画を進める過程で,そもそも綴字の(不)規則とは何なのかという本質的な問題にぶつかるなどしましたが,最終的には上記の通り「変なアルファベット表」が仕上がりました.各単語のイラストも khelf オリジナルの制作ですので,ぜひご注目ください.一般公募と一般投票という形で皆さんにご協力いただいた企画として,ここに完成の旨を報告し,改めて感謝申し上げます.

『英語史新聞』第8号の第4面には,「変なアルファベット表」のほか,投票結果なども掲載されています.次点候補の単語なども挙げられていますので,そちらも眺めながら綴字と発音の乖離という問題に思いを巡らせていただければと思います.

これまで「変なアルファベット表」企画に関するコンテンツを,heldio, helwa, hellog, YouTube などで様々に公開してきました.以下に一覧しておきます.特に heldio では,「変なアルファベット表」の公開後も,表に掲載されている各単語と関連する話題をお届けしています.向こう数日の配信回にもご期待ください.

・ heldio 「#872. 変なアルファベット表を作ろうと思っています --- khelf 企画」

・ heldio 「#873. スペリングの規則と反則 --- 「変なアルファベット表」企画に寄せて」

・ heldio 「#887. khelf 寺澤志帆さんと「変なアルファベット表」企画の中間報告」

・ heldio 「#924. 今週は「変なアルファベット表」のための投票週間です」

・ heldio 「#933. 「変なアルファベット表」の投票は済ませましたか? --- khelf 寺澤さんと投票の呼びかけ」

・ heldio 「#966. 「変なアルファベット表」の n- の単語のための決選投票 --- khelf 寺澤志帆さんからの呼びかけ」

・ heldio 「#1011. 「変なアルファベット表」の完成と公開 with 寺澤志帆さん」

・ heldio 「#1015. cello --- 「変なアルファベット表」からの話題」

・ heldio 「#1016. schedule の発音は「スケジュール」か「シェデュール」か? --- 「変なアルファベット表」の S の項目より」

・ helwa (有料配信) 「【英語史の輪 #42】変なアルファベット表を作る企画」

・ helwa (有料配信) 「【英語史の輪 #43】変なアルファベット表企画への反響」

・ hellog 「#5303. 『英語史新聞』第7号が発行されました」 ([2023-11-03-1])

・ hellog 「#5341. 今週は「変なアルファベット表」企画の投票週間です」 ([2023-12-11-1])

・ hellog 「#5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました」 ([2024-03-05-1])

・ YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 「#185. eye はもっとへんなつづりだった!!三文字規則が生み出した現象たち?---へんなアルファベット表向け単語大募集!」

2024-03-05 Tue

■ #5426. 『英語史新聞』第8号が発行されました [hel_herald][notice][khelf][hel_education][link][kdee]

全国の『英語史新聞』ファン(?)の皆さん,お待たせしました.昨日3月4日付けで,khelf(慶應英語史フォーラム)による『英語史新聞』第8号がウェブ公開となりました.こちらよりPDFで閲覧・ダウンロードできます.

ほぼ2年前の4月1日に創刊号が発行されて以来,3ヶ月に一度のペース順調に号を重ねてきました.今回の第8号は本来であれば新年に発行という予定でしたが,諸事情で3月にずれ込みました.しかし,遅れた代わりに良質の記事が集まってきていますので,楽しく読んでいただけるかと思います.

第8号の公開および記事紹介などの情報は,今後立て続けに khelf 公式の X アカウント @khelf_keio からお届けしていく予定ですので,ぜひフォローのほどよろしくお願いします.読者の皆さんにおかれましても,そちらのリポストなどを通じて「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)にご協力いただけますと幸いです.

さて,今回も khelf の『英語史新聞』制作班が献身的に執筆・編集し,丁寧に作り込んでくれました.第8号の記事のラインナップをご紹介します.

・ シングリッシュとダイグロシア

・ 『英語語源辞典』を使ってみよう

・ ハリー・ポッターとロンの英語

・ 英語史ラウンジ by khelf 「第3回 小河舜先生(Part 1)」

・ 変なアルファベット表 完成!

一言では紹介しきれない充実のラインナップです.執筆陣は学部3年生から大学院博士課程の学生まで,皆で協力して作りました.どれが目玉記事か決められないほど,いずれも充実の内容となっています.

前号で呼びかけた「変なアルファベット表」企画は,hellog 読者の皆さんにも投票などに参加していただきつつ数ヶ月かけてじっくり進めてきましたので,ここで特別に触れておきたいと思います.ご協力ありがとうございました.

本号は昨日の Voicy heldio でも「#1008. 『英語史新聞』第8号」としてご案内していますので,そちらもぜひお聴きください.

『英語史新聞』は上述の通り2022年4月に創刊号を発行して以来,おおよそ3ヶ月に1度のペースで発行し続けてきました.毎号の制作班のモチベーションが保たれているのも,多くの方々にお読みいただいているからこそです.ご愛読ありがとうございます.最新号も含め『英語史新聞』のすべての号は,教育目的での利用・配布について自由にお取り扱いいただけます.むしろ,英語史の魅力を広げるべく活動している発行主体の khelf としては,電子媒体・紙媒体を問わず,皆様に広く利用・配布していただけますと幸いです.

もし学校の授業などの公的な機会(あるいは,その他の準ずる機会)にお使いの場合には,ぜひこちらのフォームを通じてご一報くださいますと khelf の活動実績の把握につながるほか,『英語史新聞』編集委員の励みともなります.ご協力のほどよろしくお願いいたします.ご入力いただいた学校名・個人名などの情報につきましては,khelf の実績把握の目的のみに限り,記入者の許可なく一般に公開するなどの行為は一切行なわない旨,ここに明記いたします.フォームへの入力を通じ,khelf による「英語史をお茶の間に」の英語史活動(hel活)への賛同をいただけますと幸いです.

最後に『英語史新聞』のバックナンバー(号外を含む)も紹介しておきます.こちらも合わせてご一読ください(khelf HP のこちらのページにもバックナンバー一覧があります).

・ 『英語史新聞』第1号(創刊号)(2022年4月1日)

・ 『英語史新聞』号外第1号(2022年4月10日)

・ 『英語史新聞』第2号(2022年7月11日)

・ 『英語史新聞』号外第2号(2022年7月18日)

・ 『英語史新聞』第3号(2022年10月3日)

・ 『英語史新聞』第4号(2023年1月11日)

・ 『英語史新聞』第5号(2023年4月10日)

・ 『英語史新聞』第6号(2023年8月14日)

・ 『英語史新聞』第7号(2023年10月30日)

2024-02-19 Mon

■ #5411. heldio で「文法化」を導入するシリーズをお届けしました [voicy][heldio][grammaticalisation][notice][hel_education][language_change][link]

毎朝6時に,本ブログの姉妹版ともいえる音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を配信しています.2024年の heldio のテーマは言語変化 (language_change) です.大きなテーマなので取り上げていく話題も多岐にわたりますが,避けて通れないものの1つに文法化 (grammaticalisation) があります.本ブログでも「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]) を始めとして,多くの記事で注目してきました.

先週,heldio にて5日連続で文法化の超入門となる話題をお届けしました.結果的に文法化の導入シリーズとなりました.こちらにリンクをまとめておきます.

・ 「#988. ぎゅうぎゅうの単語とすかすかの単語 --- 内容語と機能語」

・ 「#989. 内容語と機能語のそれぞれの特徴を比較する」

・ 「#990. 文法化とは何か?」

・ 「#991. while の文法化」

・ 「#992. while の文法化(続き)」

(以下,後記)

・ 「#1001. 英語の文法化について知りたいなら --- 保坂道雄(著)『文法化する英語』(開拓社,2014年)」

・ 「#1003. There is an apple on the table. --- 主語はどれ?」

(後記,ここまで)

5回の話しはスムーズにつながっているので,順に聴いていただくとよいと思います.手っ取り早く聴きたいという方は,中心回となる「#990. 文法化とは何か?」だけでもシリーズの大枠はつかめると思います.

もっと本格的に文法化を学びたいという方は,本ブログの grammaticalisation の各記事をご覧ください.特に重要な記事をいくつか挙げておきます.

・ 「#1972. Meillet の文法化」 ([2014-09-20-1])

・ 「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1])

・ 「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1])

・ 「#2575. 言語変化の一方向性」 ([2016-05-15-1])

・ 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])

・ 「#3273. Lehman による文法化の尺度,6点」 ([2018-04-13-1])

・ 「#3272. 文法化の2つのメカニズム」 ([2018-04-12-1])

・ 「#3281. Hopper and Traugott による文法化の定義と本質」 ([2018-04-21-1])

・ 「#5124. Oxford Bibliographies による文法化研究の概要」 ([2023-05-08-1])

2024-02-17 Sat

■ #5409. 最近 Mond で6件の質問に回答しました [mond][sobokunagimon][heldio][hel_education][notice][link]

ここ数日間で,知識共有サービス Mond に寄せられてきた英語史系の質問に6件ほど回答しました.こちらでもリンクを共有します(質問文の原文を短文に要約・編集してあります).新しい順に並べています.

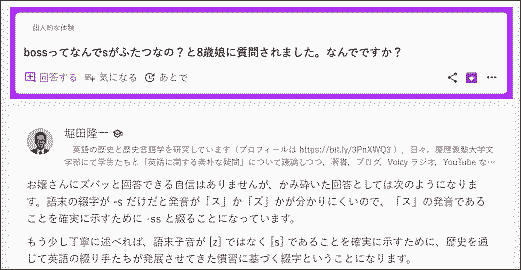

今朝お答えした8歳の娘さんからの最新の質問は,とりわけ強力でしたね,パンチが効いています.これまで私が受けたことのなかった英語に関する素朴な疑問で,刺激的でした.ありがとうございます!

(1) boss ってなんで s がふたつなの?と8歳娘に質問されました.なんでですか?

(2) 英語がラテン語から動詞を借用するとき,完了分詞形に基づいた語形を採用するのはなぜなのでしょうか?

(3) Japan という単語の語源は?

(4) who, what, where, when などに対して,なぜ how だけが wh- でなく h- で始まるのでしょうか?

(5) 5文型の SVO などの V は「動詞」とされますが,「述語」が正しいのではないでしょうか?

(6) なぜ動作を表わすはずの動詞に「状態動詞」なるものがあるのでしょうか?

今回お答えした質問は,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 で関連する話題を取り上げたり,詳しく解説してきたりしたものも多く,実際に回答のなかでいくつかリンクを張っていますので,合わせてご参照いただければと思います.

2024-02-10 Sat

■ #5402. 2023年度に提出された卒論論文と修士論文の題目 [hel_education][sotsuron][shuron][khelf][seminar][link]

今年度,慶應義塾大学文学部英米文学専攻の堀田ゼミより14本の卒業論文と1本の修士論文が提出されました.以下,各々の題目を一覧します.私の英語史のゼミでどんなことが研究テーマとなるのかが伝わると思います.

[ 卒業論文 ]

・ Changes in the Frequency of Inanimate S-Genitive Case Use in British Popular and Quality Papers

・ The Characteristics and Development of Suffix -some in the History of English

・ The Origin and Development of the Construction It is Adj of NP to VP

・ The Difference between To-infinitive and Bare Infinitive in a Subjective Complement

・ A Study on the Singular and Plural Concord with the Collective Noun "Government"

・ An HTOED-Based Study on Semantic Change of Words Meaning "Delicious"

・ Contemporary Usage of 'unto' with Semantic Extension from the Bible

・ The Usage of Metonymies Shared among ENL Areas: The Case of Governmental Facilities

・ Stylistic Differences and Literary Commonalities among Two Works of George Orwell

・ Changes in the Social Demand and Frequency of the Woman's Honorific Title Ms

・ Decoding the N-word: A 20-Year Analysis of Language Evolution in Grammy Nominated Rap (2004--2024)

・ Political Correctness of the Infectious Disease Names: Hansen's disease, AIDS, and Mpox

・ Class Society and Language in Britain: Focusing on the Linguistic Characteristics of the Beatles

・ Changes and Trends of English Use in the Indian Movies: New Middle Class as the Audience

[ 修士論文 ]

・ Tautologies in the History of English: Their Usage and Conventionality

今年度のゼミでも英語史・英語学に関する多様なテーマで研究がなされました.形態論,統語論,意味論,語用論,語法研究,文体論,社会言語学など,関心が多岐にわたる点が,本ゼミの特徴です.ただし今回は音声学・音韻論に注目した研究がありませんでした(私としては少々寂しい).調査方法としてはコーパスを用いた実証的な研究が基本となってきています.来年度の卒論・修論にもテーマの幅広さを期待しています!

過年度のゼミ卒業論文の題目についてはこちらの記事セットあるいは sotsuron をどうぞ.英語史分野のテーマ探しのヒントとなるかと思います.khelf HP より「研究テーマ紹介」,あるいはゼミ紹介 HP より「ゼミ生の卒論テーマ」も役立つと思います.

2024-02-09 Fri

■ #5401. 文法上の性について60分間の対談精読実況生中継をお届けしました [bchel][gender][oe][noun][category][voicy][heldio][notice][hel_education]

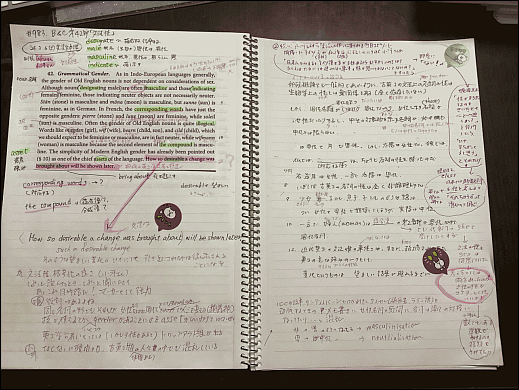

去る2月6日(火)午後4時半より Voicy heldio にて「#983. B&Cの第42節「文法性」の対談精読実況生中継 with 金田拓さんと小河舜さん」を生放送でお届けしました.Baugh and Cable による英語史の古典的名著 A History of the English Language (第6版)を原書で精読するシリーズの一環です.今回は特別ゲストとして金田拓さん(帝京科学大学)と小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)をお招きして,対談精読実況生中継としてお届けしました.上記は,昨日の通常配信でアーカイヴとして公開したものです.60分間の長丁場ですが,ぜひお時間のあるときにお聴きください.

2月5日(月)には,この hellog 上でも予告編となる記事「#5397. 文法上の「性」を考える --- Baugh and Cable の英語史より」 ([2024-02-05-1]) を公開しました.そちらの記事では今回注目した第42節 "Grammatical Gender" の原文を掲載していますので,それを眺めながらお聴きいただければと思います.そこからは,英語史における性 (gender) の話題に注目した重要な記事へのリンクも張っています.

早々に配信を聴いてくださったコアリスナーの umisio さんが,まとめノートを作ってこちらのページで公開されています.ぜひ予習・復習のおともにご参照ください.

heldio で B&C の英語史を精読するシリーズのバックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) でまとめています.全264節ある本の第42節にようやくたどり着いたところですので,まだまだ序盤戦です.皆さんには後追いでかまいませんので,このオンライン精読シリーズにご参加いただければ.まずは以下のテキストを入手してください!

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-02-05 Mon

■ #5397. 文法上の「性」を考える --- Baugh and Cable の英語史より [bchel][gender][oe][noun][category][voicy][heldio][notice][hel_education][link]

昨年7月より週1,2回のペースで Baugh and Cable の英語史の古典的名著 A History of the English Language (第6版)を原書で精読する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) でのシリーズ企画を進めています.1回200円の有料配信となっていますが第1チャプターに関してはいつでも試聴可です.またときどきテキストも公開しながら無料の一般配信も行なっています.これまでのバックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) にまとめてありますので,ご確認ください.

今までに41節をカバーしてきました.目下,古英語を扱う第3章に入っています.次回取り上げる第42節 "Grammatical Gender" は,古英語の名詞に確認される文法上の「性」,すなわち文法性 (gender) に着目します.以下に同節のテキストを掲載しておきます(できれば本書を入手していただくのがベストです).

42. Grammatical Gender. As in Indo-European languages generally, the gender of Old English nouns is not dependent on considerations of sex. Although nouns designating males are often masculine, and those indicating females feminine, those indicating neuter objects are not necessarily neuter. Stān (stone) is masculine, and mōna (moon) is masculine, but sunne (sun) is feminine, as in German. In French, the corresponding words have just the opposite genders: pierre (stone) and lune (moon) are feminine, while soleil (sun) is masculine. Often the gender of Old English nouns is quite illogical. Words like mægden (girl), wīf (wife), bearn (child, son), and cild (child), which we should expect to be feminine or masculine, are in fact neuter, while wīfmann (woman) is masculine because the second element of the compound is masculine. The simplicity of Modern English gender has already been pointed out as one of the chief assets of the language. How so desirable a change was brought about will be shown later.

文法性に関する話題は hellog でも gender のタグを付した多くの記事で取り上げてきました.そのなかから特に重要な記事へのリンクを以下に張っておきます.

・ 「#25. 古英語の名詞屈折(1)」 ([2009-05-23-1])

・ 「#26. 古英語の名詞屈折(2)」 ([2009-05-24-1])

・ 「#28. 古英語に自然性はなかったか?」 ([2009-05-26-1])

・ 「#487. 主な印欧諸語の文法性」 ([2010-08-27-1])

・ 「#1135. 印欧祖語の文法性の起源」 ([2012-06-05-1])

・ 「#2853. 言語における性と人間の分類フェチ」 ([2017-02-17-1])

・ 「#3293. 古英語の名詞の性の例」 ([2018-05-03-1])

・ 「#4039. 言語における性とはフェチである」 ([2020-05-18-1])

・ 「#4040. 「言語に反映されている人間の分類フェチ」の記事セット」 ([2020-05-19-1])

・ 「#4182. 「言語と性」のテーマの広さ」 ([2020-10-08-1])

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

2024-02-01 Thu

■ #5393. 2023年度,1年間の「英語史」の講義を終えて [hel_education]

一昨日の Voicy heldio にて「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」と題して,慶應義塾大学文学部英米文学専攻で私が開講している「英語史」講義の履修者から回収した感想をいくつか紹介しました.毎年この時期に hellog や heldio にて報告する慣習ができ,恒例のイベントとなってきた感があります.今年度のものを含めこれまでの「英語史」講義への感想のリンクを以下にまとめておきます.

・ heldio 「#974. 1年間の「英語史」の講義を終えて --- 2023年度版」 (2024/01/30)

・ helwa (有料配信)「【英語史の輪 #87】1年間の「英語史」の講義を終えて(続編)」 (2024/01/30)

・ heldio 「#607. 1年間の「英語史」の講義を終えて」 (2023/01/28)

・ hellog 「#5020. 2022年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2023-01-24-1])

・ hellog 「#4661. 2021年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2022-01-30-1])

・ hellog 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])

・ hellog 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])

・ hellog 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])

冒頭に掲げた heldio 配信回では,ほんの数名の履修者のコメントしか紹介できませんでした.手元には読み上げきれないほどの分量があり,どれもこれも紹介したいところですが,以下にいくつか選んだ感想を掲載します.文章は中略したり軽微な編集を加えているところはありますが,基本的には履修生から寄せられてきた原文のままで公表しています.なお,感想を募った際の文言は「今期あるいは今年度の英語史の授業を通じて学んだ(広い意味で「学んだ」)事柄のうち,あなたにとって最も価値あるものは何ですか.自由に記述してください.」でした.

植民による支配の歴史の中で世界中に広まり,現在はグローバルな言語として定着した英語そのものが,その言語史の中で被支配を受けてだんだん変化し,独自性を取得しながら今ある形になったのだということ.特に「中英語は方言の時代であった」の部分,音声と綴字の不一致について学んだパートはとても興味深いものだった.他のヨーロッパ諸語と比べても,単純で明瞭に思える英語が古い形から,そうした周囲の複雑な言語にもまれて,今の形に変わっていく過程を追うことで,何気ない英語の「当たり前」にも歴史的意義を問う姿勢が,学び始めと比較して身についたと思う(heldio で紹介されていた「変なアルファベット表」の完成も楽しみである).この授業とは別に,語学科目としてフランス語とラテン語を受講していたが,どちらも英語種に深く関わる言語であったため,それぞれ学んだ内容が線で繋がる感覚が面白く,多角的に勉強することの意義を再確認できたと思う.

私の中での英訳の捉え方が変ったことです.英語史をやるまでは,世界は英語とその他言語で構成されているように見えていて,日本語を英訳するというと,マイノリティ言語からマジョリティ言語に翻訳するというふうに捉えていました.この概念において,マジョリティーは英語一強であり,残りがマイノリティという関係図が脳内には住んでいました.ですが,英語史において借用について学んだことで変わりました.借用語が山ほどあるといったことはもちろんですが,例えばラテン語は英語の復権時に語彙の欠乏をカバーする最も効率的な方法として流入した,ということや,聖書の英訳時には語彙の欠乏に悩みを抱えてラテン語を流入した等です.これを聞いて英語も英語を確立するまでの基盤を作るための手法として英訳をしたんだということに気付き,英訳という概念は決してグローバル化のためだけのものではなく,多角的に捉えられるものだし,かつ英語そのものの成長にも関わる方法なのだと気づかされました.

一つの授業でも抜けると分からなくなるくらい繋がりがあり,一本のストーリーラインがあるなと強く感じた.途中から『進撃の巨人』を読んでも,伏線回収や一つの行動選択の影響の余波なんて想像できないだろう,それと同じような心持ちになった.古ノルド語と出会っていなければ,ノルマンコンクェストがなければ,はたまたウィリアム一世がフランス語に統一していたら,そんな「what if」がいくつも思いつき,そのような英語を変えてしまうような分岐点が英語史にはいくつもあると感じられる.言語と人々,文化は密接に関わっているというのは自明のことだが,つまり今自分が何を話したか,何を書いたかということすら,英語史の一つの選択なのではないだろうか.人それぞれの生き方も映し出してしまう歴史,それが言語史だなと思う.

大学一年生までで私は英語を7年間ほど勉強していたことになるが,そこでは英語という言語そのものの語彙,文法,そして英語に関するスキルを身につけることばかりが学びの中心で,英語の歴史,いわゆる英語を縦軸で見るという視点は一切なかった.だからこそ,英語史の時間は私にとって興味深いことの連続でしかなかった.〔中略〕この一年間は改めて自分が自分の人生において英語に深く関わることができてよかったと心の底からそう感じられる有意義な時間であった.

一年を通して英語史について学んだことで,最も価値のあるものは学ぶ姿勢を改めて学ぶことができたことだ.私は春学期の英語史の初回の授業を鮮明に覚えている.初回の内容は,英語に関する素朴な疑問を私たちが自由に送って,堀田先生がそれに答えるというものだったが,私は全くと言っていいほど質問が浮かばなかった.今思うと,それは今までの義務教育の中で「これはこういうものだから」とただ受動的に学習してきたからであろう.私はその授業で寄せられた質問に一々感動し「確かに」と思った.それまで「なぜ?」という問いを掘り下げていくのは効率が悪いと思い込んでいたが,こういった姿勢こそが真の学習であることを知った.そして楽しいと思った.英語の授業はもちろん,英語の歴史を学んだが,私にとって最も価値があったのは学ぶということはどういうことかを学ぶことができたことである.一見するとなんてことはないものでも「なぜ?」という問いは無限に生まれる.学びは受動的に生まれるものではなく,能動的に自ら探して行くものなのだと学ぶことができた.これは私の残りの大学生活のみならず,今後の人生にも役立つ学びであると感じる.

私は今期学んだ英語史の授業を通して,言語はコミュニケーションだけでなく,ある国の歴史を表すようなエビデンスとしての存在であることに気づいた.それは非常に価値のある学びとなった.英語の地位の復権やフランス語,ラテン語の流入など,言語にそのまま痕跡を残している.それをもとに,言語は表現としてであっても,歴史の記録としてであっても,人類において非常に重要な存在であるということに気づいた.ある特定的な内容より全般的な内容から得られた学びがあった.

私にとって英語に対する見方が大きく変わったことが最も価値あるものであると考えています.英語が今のように世界的言語になったのは,世界の歴史の活動によるものであり,長きにわたる人類の活動によるものだと,この授業でよく理解しました.なぜ発音と綴り字に大きなギャップがあるのか?なぜ不規則な文法がたくさんあるのか?など,歴史の中に原因を見出すことがとても面白いし,意味のあることだと思っています.英語のルールを今までただ暗記して覚えていた私にとっては,英語史を学ぶことは大きな転換だったし,歴史など考えたこともあまりなかった私にとって歴史から英語の謎を解くということを意識するようになったことも,私にとっては価値のあるものです.英語史は英語の本質を教えてくれるもので,英語はどういうものかを一層理解できるものにしてくれると思います.発音と綴り字の乖離についての「変なアルファベット表」に参加するのもとても楽しかったし,英語史に関する新聞や先生のラジオとブログを見ることもとても楽しかったです.今後も英語を学んでいくとは思いますが,授業で触れていなかったたくさんの話題がまだまだあると思いますし,それを見て聞いて理解するとともに,英語に関する素朴な疑問など英語史の観点から説明できるようになるまで頑張りたいと思います.

英語史の授業を通じて学んだことの中で最も価値があったのは常識を疑うことである.〔中略〕現代の社会を見ていると,シェークスピアやメルヴィルのような英語で書かれた文学は広く知れ渡っており,ビジネス,学問,芸能などあらゆる分野で英語は重要なポジションにある.どうしてもそれが当たり前だと思ってしまっており,詳しく英語の歴史について考えたりしたことはなかったので,一田舎の言語にすぎなかったという話は衝撃的だった.私はこの学びの体験をして,学問において常識を疑うことを大切にしたいと思う.そして,歴史を知ろうとすることは,本質を見極め,常識にとらわれないようにするための一つの手段として必要不可欠であると考える.

英語とかかわりのある言語を学ぶ際に合わせて英語史を学ぶことに意義があるということ.ヨーロッパの言語であれば,その言語から英語への借用語(意味借用なども含む)があったり.古く元をたどれば,同根であったりする単語が多くあるのだということを知った.言語を学び習得しようとする際には,そこにばかりフォーカスし,時間を割きがちであるが,もう少し視野を広げ,自分が既に知っている英語という言語,そしてそれらの関わりとしての英語史を学ぶことで,その言語の学習に役立つのみならず.新たな発見や疑問が得られたりするという楽しみが生まれる.また,これは逆から見れば英語史を学ぶことの楽しみや意義の一つと言うこともでき,互いの学習が相乗効果的に大きなな力を生むことになる.この視野の持ち方・広げ方は言語習得に限った話ではないように思う.ある一つの物事に集中しすぎることなく,少しで良いので視野を広げ,周りとの関連や別の見方を得ることで日々の活動を豊かにしていけるのではないかと考える.

私は教員を目指しているため.綴字と発音の乖離について学べたことに最も価値を感じている.〔中略〕教壇に立ち,英語を教える上で綴字と発音は避けて通れないテーマである.これらの乖離をそういうものとして教えると,生徒にとって英語は単なる暗記科目になってしまう.しかし,もし doubt という単語の <b> を読まないことを暗記事項としてだけでなく.学者が昔の言葉に憧れて,発音にはない文字を入れてしまったと説明することができれば,英語をより人間味のある面白い言語として感じてくれる生徒が出てくるのではないか.私が大学一年生のとき,堀田先生の授業を聞いて味わった「腹落ち感」を誰かに伝える立場になりたい.しかし,このような英語の知識は生徒全員にとって有効かというと,そうとも言えないのが実情である.したがって私が教員になったらこの知識をなりふりかまわず披露するのではなく,蘊蓄や背景知識に興味のある生徒を見極めて,生徒本人のために話したい.また,もしも英語史の知見を教壇で使わないとしても,教えている綴字と発音のギャップに対する「なぜ」の答えを知っているのといないのとでは,生徒の前に立つときの自信の大きさが明らかに異なる.堂々と生徒の前に立っていられるよう3月に大学を卒業してからも英語史ブログを読み続ける.

現代英語に対する素朴な疑問を問い,それを英語の歴史を見ていく中で解決し,理解するという営み.そしてそれによって得た知識こそが,私にとって最も価値のあるものであると思う.私は将来中学校の英語科教師になりたいと思い,教職課程を履修する中で,前期と後期この授業を受けた.今まで英語を学ぶ中で,綴字と発音のギャップやその他の様々なことについて疑問を抱いていたことを自覚し,将来教師になり,生徒に疑問を呈された時に答えられないのはいかがなものかと思い,熱心に授業に臨むと「これはそういう決まりだから」で済まされてきた英語の特徴が,その歴史を遡ればしっかりと論理的に説明できるのだと知った.これにより,英語という言語の奥深さを知ると同時に,必要な教養を身につけることができた.

私が一年間かけて学んだのは,英語をよりクリティカルに見るということだ.英語というと,さまざまなイメージがある.例えば優越言語である,純粋な言語であるなど.そのような世界英語が世の中にあるなかで英語を学び,それらの多くのステレオタイプを破壊し始めることができたと感じる.例えば今学期では英語が実は二つの言語の下にあったこと,そして300年もの間,英語話者以外の人に支配されてきたことを考えると,将来英語はどのような地位へとシフトしているのか考えさせられる.今や英語話者で生まれないこと,日本人で生まれることがまるで disadvantage であるかのような社会風潮がある中,英語の優越性は変化するかもしれない,そして本質的な優越性ではないということを踏まえることで,言語や人々の偏見も少なくなるきっかけになるのではと思う.そしてアメリカこそが多様性の国というが,その影にイングランド,そして英語自体が本質的に多様である,雑種であるという事実も,今現在の多様な世界諸英語に対してよりインクルーシブな意識で受け入れることに繋がっているのではないかと思いました.よく日本では発音を矯正する教育などがあります.そのような方法も英語史の学びによって変化する可能性があると思います.

英語史を学ぶことはとても難しく,つまらないものだと講義を受ける前は考えていたが.今使用している英語がどのように作られてきたのか,どういった出来事で変化してきたのかについて,堀田先生のわかりやすく楽しい講義でよく理解できたと感じる.最初の講義で「この講義を受け終えたら英語の見方が180度変わる」とおっしゃっていたことが今とてもよくわかった.これからも英語史に関心を持ち続けていきたいと思う.

義務教育によって,現在では小学校五年生から英語を教科として誰もが学ぶ時代だ.そんな中で英語という言語に潜む「なぜ?」という疑問の数数に,納得のいく答えをもたらしてくれ,また新たな視点を与えてくれるのが英語史的知見だった.

今期の英語史を通じて,私が学んだことはどんなに小さな事柄であっても調べてみるという癖をつけることの大切さである.〔中略〕身の回りにあるちょっとしたものに目を向け考えることで,大きな歴史の流れやたくさんの教養を学べることを知る良い機会となった.

英語史で学んだこととして,最も自分に価値のあったことは「固定観念にとらわれず,多角的に物事を分析・観察することで新たな学びや発見に出会える」ということだ.春学期最初の授業の an apple の話は忘れない.母音の前の a は an になるという考えは歴史的には誤りで,正しくは最初はみんな an (one) だったが,子音連続を避けるため a pineapple のようになったということ.固定観念にとらわれるのは本当に良くないと実感した.

抽象的に言えば,当たり前の知識やシステムに疑いの目を持ち続けることにより,新しい学びや発見が得られるということだ.印象に残っているのは,英語が様々な言語から語彙を借用してきたことで英語が構成されていると理解した時の衝撃だ.英語は一つの言語の英語という枠組みでのみ捉えていたので,古英語→中英語→近代英語と時代が区分される,それぞれの過程で他言語からの影響を受けていることを知り,物事を一つの枠組み,固定観念として捉えてしまうことは,人生の面白さを半減させると気づきました.また,もっとも衝撃を受けたのは,Voicy の through が500通り以上あるという放送で,現在言語が標準化されていることが,そもそも当たり前ではない,through の方言の中でスルーという発音により近いスペリングを持つ単語があったはずだ.というお話.最初は疑問に思ったスルーの発音をいつの間にか当たり前に感じ,through のスペリングが多数あったことに驚いたことには,自分でも情けなさすら感じた.抱いた疑問は忘れず解決する,当たり前のことにも疑問の目を持ち続ける姿勢が重要だと感じた.英語の世界を広げるだけでなく,日常生活における物の見方を考え方をに影響を与えてしまう英語史の授業の面白さを痛感しています.新しい世界を開いてくださった堀田先生にはすごく感謝しています.

それまで当たり前だと認識して疑わなかった事象を一歩引いて客観視する方法や姿勢を学んだことです.英語においてその方法は,例えば言語(英語)の変化を言語内的要因だけでなく,言語外的要因で考えることでした.換言すれば,一つの事象を内面史と外面史の視座においてアプローチすることでしょう.片方の方法だけでは解決しえない問題がこれにより,時にエレガントに解けることを身をもって体感することができました.この時に得られるアハ体験は,今後の自身の学術研究活動におけるおーいなるモチベーション,インスピレーションになりました.ありがとうございます.今後も「よりによって!」「ちなみに!」といった素朴な疑問を積極的に持ち,それに今述べた姿勢で当たって,英語史,英語学,言語学の大海原でたくさん遊ぶつもりです.

以上です.皆さんの英語史の学びのお役に立てば.

2024-01-12 Fri

■ #5373. Voicy heldio を通じて「hel活」仲間が増えてきました [voicy][heldio][helwa][hel_education][khelf][language_change][link][helkatsu]

毎朝6時にお届けしている Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の2024年の大テーマは「言語変化」 (language_change) です.この「hellog~英語史ブログ」でも長きにわたって注目してきたトピックですが,音声メディア heldio も用いて,より広く「なぜコトバは変化するのか」という魅力的な話題をお届けしていきたいと思います.よろしくお願いいたします.

heldio チャンネルは2021年6月2日に開設し,2年7ヶ月ほどの間,毎朝英語史に関するお話しをお届けしてきました.heldio 開設2周年に当たる2023年6月2日には,有料版となるプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」もオープンしました(こちらは毎週火木土の午後6時に配信しています).

私はブログや Voicy 等のメディアを通じて「英語史をお茶の間に」広げていくことをモットーとしていますが,「hel活」(英語史活動)を推進してゆく「助っ人」にも囲まれるようになりました.感謝に堪えません.そのhel活助っ人のごく一部にすぎませんが,以下にご紹介します.

・ khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバー:「hel活」の最大の応援団体です.『英語史新聞』を季刊で刊行しています.HP での広報のほか,X(旧ツイッター)アカウント @khelf_keio からも日々元気にhel活中.

・ heldio/helwa のリスナーの皆さん:日々の配信回へのコメント,SNS を通じての広報,企画回や生放送への参加,その他のhel活でお世話になっています.とりわけ最近注目すべきSNS上での活動としては:

- リスナーの umisio さんによる「2024年「英語史の輪#77」英語語源辞典を読む.ノート完成.」,および「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む(34)のノートを取ったどー」等

- リスナーの kitako さんによる「heldio瓦版2024年1号」

- 同じく kitako さんによるインスタグラムでの日々の heldio 配信回の紹介

が目を見張ります

・ heldio/helwa 対談出演者の研究者や学生の皆さんにもお世話になっています.特に出演回数の多い方々の一覧は,いずれ整理したいと思っています.当面は以下のお二方が独自にまとめられているものをどうぞ.

- 菊地翔太先生(専修大学)の HP

- 矢冨弘先生(熊本学園大学)の HP

・ そしてもちろん本ブログを毎日お読みいただいている皆さんにも感謝いたします.私の公式 X アカウント @chariderryu からも情報を発信していますので,ぜひフォローをお願い致します.

皆さんのhel活支援に感謝いたします.引き続き「英語史をお茶の間に」の応援をよろしくお願いします.今回と同趣旨の記事として「#5256. heldio/hel活応援リンク集」 ([2023-09-17-1]) もご覧いただければ.

2024-01-03 Wed

■ #5364. 今年はパワーアップしていきます,Voicy heldio のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) [voicy][heldio][helwa][hel_education][link][notice]

今年も毎朝6時に,本ブログのラジオ版ともいうべき Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio)をお届けしています.この heldio には,有料版のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) があります.昨年6月2日に開設したサロン風チャンネルで,毎週火木土の夕方6時にお届けしています.今年の初回配信は昨晩「【英語史の輪 #75】2023年 heldio の推し配信回の投票結果,について講評の続き」として配信しました.

helwa には目下40名ほどのコアリスナーの皆さんに参加していただいており,楽しく学んだり,おしゃべりしたり,会ったり,飲んだりしています.月ごとのサブスクリプションで,月額800円となっています(Voicy アプリ経由では手数料がかかってさらに高くなりますので,ウェブブラウザ経由でご参加下さい).

年が改まりまして,helwa ではこの1月より初月無料の試聴サービスを提供しています.日々 heldio の通常配信をお聴きの方々のなかには,プレミアム限定チャンネルは気になっていたけれど課金して参加するにはハードルが高い,まずはどんな雰囲気なのか試聴してみたい,という方もいらっしゃるかもしれません.ぜひこの1ヶ月のあいだ試聴していただき,続けてもよいと思った場合には2月以降もお付き合いいただければと思います.そうでなければ辞めていただくということで,まったくけっこうです.

helwa の運営方針は開設時より変わっていません.基本は「英語史をお茶の間に」をモットーとし,収益は「hel活」(英語史活動)にほぼすべて充てています.以下の記事をご参照いただければ.

・ 「#5145. 6月2日(金),Voicy プレミアムリスナー限定配信の新チャンネル「英語史の輪」を開始します」 ([2023-05-29-1])

・ 「#5150. プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」がオープン!」 ([2023-06-03-1])

・ 「#5301. プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の5ヶ月の軌跡」 ([2023-11-01-1])

・ 「#5330. 11月の「英語史の輪」 (helwa) の振り返り --- Voicy のプレミアムリスナー限定配信チャンネル」 ([2023-11-30-1])

最近の helwa コミュニティ内部の傾向としては,多くのプレミアムリスナーの方々がボランティアで「hel活」を推し進めてくれること,コミュニティ内の全体的な英語史リテラシーの増強により私の話題が先取りされてしまう(!)機会が増えたこと,オンラインや対面のオフ会の頻度が高まってきたこと,などが挙げられます.

実際,次の交流の機会として,明後日の1月5日(金)の 19:00--20:00 に helwa オンライン新年会を開催する予定です.heldio/helwa 出演経験のある研究者や khelf(慶應英語史フォーラム)メンバーも加わり,貴重な交流の機会になると思います.

昨年12月分の helwa の全13回が出そろっていますので,そのバックナンバーへリンクを張っておきます.

・ 【英語史の輪 #62】helwa は本当に輪が広がるワ (2023/12/02)

・ 【英語史の輪 #63】語彙関係 (2023/12/05)

・ 【英語史の輪 #64】明日の helwa 忘年会ヨロシク! その他諸々も! (2023/12/07)

・ 【英語史の輪 #65】英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (32) The Germanic Conquest --- Taku さんとの実況中継(後半) (2023/12/09)

・ 【英語史の輪 #66】博士論文とファイル名 (2023/12/12)

・ 【英語史の輪 #67】同音異義語 count (2023/12/14)

・ 【英語史の輪 #68】今朝の中学生からの生の声をもっとお届け! (2023/12/16)

・ 【英語史の輪 #69】get medieval の続き (2023/12/19)

・ 【英語史の輪 #70】なぜ英語史に関心を持ったの? --- 村岡宗一郎さん,藤原郁弥さんとの対談 (2023/12/21)

・ 【英語史の輪 #71】年末年始の heldio/helwa イベントのお知らせ (2023/12/23)

・ 【英語史の輪 #72】抽象名詞を作る -ity (2023/12/26)

・ 【英語史の輪 #73】年末の雑談回 (2023/12/28)

・ 【英語史の輪 #74】2023年の helwa 10大ニュース (2023/12/30)

2023-12-22 Fri

■ #5352. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生からの反響 [sobokunagimon][voicy][heldio][helwa][notice][hel_education][hel_for_junior_high_school_students]

本ブログの音声版というような位置づけで,毎朝 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio)より英語史関連の話題を発信しています.目下 Voicy による音声配信に新しい可能性を見出しています.まず,上記2つの関連する配信回をお聴きいただければと思います(下に挙げるものは追加も含め3つの配信へのリンクです).

(1) 「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」(2023年5月30日配信.上記の左の配信回です.)

(2) 「#929. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生からの反響」(2023年12月16日配信.上記の右の配信回です.)

(3) 「【英語史の輪 #68】今朝の中学生からの生の声をもっとお届け!」(2023年12月16日配信.(2) の続編ですが,こちらは有料のプレミアムリスナー限定配信チャンネルでの配信となっています.)

今年の5月末に,中学生のリスナーは事実上ゼロであることを知りながら,間接的に声が届く可能性に期待して (1) を配信しました.実際には,中学生のみならず一般リスナーの皆さんにも聴いて,考えていただきたい内容でお話ししました.配信直後よりリスナーの皆さんより多くの反響をいただき,これまでの heldio 配信回のなかでも飛び抜けてよく聴かれる回となりました.

そんな折,先日英語教員のリスナーの方より連絡がありました.中学校の生徒たちにこの配信回を聴いてもらい,意見を書いてもらうという授業課題を出すことを考えている,とのことでした.ぜひどうぞ,むしろよろしくお願いしますと返答したところ,後日,同先生より,中学1年生120名からの回答・意見を得たとのことで,その匿名化された文章を共有させていただきました.

私自身は(意外にも)多くの中学生に本当に声が届いた!という喜びを感じましたし,このような課題を思いつき実施した同先生の熱意にも感服しました.そして,何よりも生徒さん一人一人が,配信回を聴いた上で,じっくりと「なぜ英語を学ばなければならないの?」という問いに向き合った様子が,文章からはっきりと伝わってきことに,感動を覚えました.

ぜひこの気持ちを生徒さんや先生にフィードバックしたいと思い,中学校の英語教員経験のある khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんとともに,(2) の配信回を収録し,公開したという次第です.

英語史研究者冥利,Voicy heldio パーソナリティ冥利に尽きる経験でした.ありがとうございました.

英語の先生方,本ブログをお読みの方々,heldio リスナーの皆さん,ぜひ機会がありましたら中学生(のみならず小学生,高校生,大学生など)に上記の配信回を聴いてもらえるよう促していただければ幸いです.

2023-12-11 Mon

■ #5341. 今週は「変なアルファベット表」企画の投票週間です [khelf][spelling_pronunciation_gap][hel_herald][notice][hel_education][link][heldio][helwa][youtube]

標記の企画のために日々5件の投票フォームへのリンクを張りつけていきますので,こちらより多くの皆さんのご投票をお待ちしています(12月12日(火)以降の分は「後記」となります).

・ 1日目,12/11(月) ABCDE の投票フォーム

・ 2日目,12/12(火) FGHIJ の投票フォーム

・ 3日目,12/13(水) KLMNO の投票フォーム

・ 4日目,12/14(木) PQRST の投票フォーム

・ 5日目,12/15(金) UVWXYZ の投票フォーム

こちらの Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) は今朝の配信回です.「#924. 今週は「変なアルファベット表」のための投票週間です」として,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんとともに重要な「投票の呼びかけ」についての告知をいたしました.ぜひお聴き下さい.

2ヶ月近く前のことになりますが khelf によるの英語史活動の一環として「変なアルファベット表」を作ろうという企画が立ち上がりました.この企画については「#5303. 『英語史新聞』第7号が発行されました」 ([2023-11-03-1]) で紹介した『英語史新聞』第7号で触れたほか,Voicy heldio の配信で何度か広報してきました.さらに,やや遅ればせながら,つい先日のことになりますが「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも宣伝しました.この企画に関する広報関連リンクを以下に張っておきます.

・ heldio 「#872. 変なアルファベット表を作ろうと思っています --- khelf 企画」

・ heldio 「#873. スペリングの規則と反則 --- 「変なアルファベット表」企画に寄せて」

・ heldio 「#887. khelf 寺澤志帆さんと「変なアルファベット表」企画の中間報告」

・ helwa 「【英語史の輪 #42】変なアルファベット表を作る企画」

・ helwa 「【英語史の輪 #43】変なアルファベット表企画への反響」

・ YouTube 「eye はもっとへんなつづりだった!!三文字規則が生み出した現象たち?--へんなアルファベット表向け単語大募集!【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル 第185回」

この2ヶ月ほどの間,皆さんから多くの「変な綴字の単語」の候補が寄せられてきました.予期していたよりも多く寄せていただきまして,応募にご協力いただいた方々には心より感謝申し上げます.ありがとうございました.

先日,単語応募を締め切りました.今週からは「変なアルファベット表」を作成するために次のステージに進みたいと思います.皆さんから寄せられた候補単語を整理し,Google Forms を利用して1人1票の投票を実現する「投票用紙」を準備しました.アルファベットの各文字で始まる単語のうち,「変なアルファベット表」に掲載するのに皆さんが最もふさわしいと考える「変な単語」を選択肢より1つ選び,ご回答いただければと思います.

上記の今朝の heldio 配信回で詳しくご案内していますが,今週1週間を集中的な投票期間としたいと思っております.本日(月)から始めて(金)までの5日間,毎日アルファベット順で5--6文字に注目し,それぞれの文字で始まる候補単語群から1つベスト(ワースト?)な単語を選んでいただきます.向こう数日間,毎朝の heldio,あるいは khelf の X(旧ツイッター)アカウント @khelf_keio より,投票用の Google Forms へのアクセスをリマインド致しますので,ぜひご投票いただけますと幸いです(khelf HP でも案内します).本日より順次公開されてくる全5件の Google Forms につきましては,皆さんの投票の便を図るために上記の通り毎朝都度ご案内していく予定ですが,その日の終わりに各フォームを閉じるわけではありません.向こう2週間12月24日(日)まですべてのフォームをオープンしていますので,都度でもまとめてでも,お時間の許すときにご投票いただければと思います.

2023-12-10 Sun

■ #5340. 「ゲルマン征服」をめぐって Taku さんと対談精読実況生中継しました --- heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][bchel][anglo-saxon][oe][jute][history][germanic]

一昨日12月8日(金)の夜に,帝京科学大学の金田拓さんとともに,Baugh and Cable の英語史書の「対談精読実況生中継」を Voicy heldio/helwa で配信しました.前半と後半を合わせて2時間弱の濃密なおしゃべり読書会となりました.ライヴでお聴きいただいた多くのリスナーの方々に感謝いたします.ありがとうございました.

精読対象となったのはの同書の第32節 The Germanic Conquest (ゲルマン征服)です.伝統的に英語史の開始とされる449年とその前後の出来事にフォーカスしました.対談相手を務めていただいた Taku さんとともに,著者の英文に唸りつつ,内容についてもなるべく深く掘り下げて議論しました.当該の英文テキストは,先日の予告記事「#5335. 「ゲルマン征服」 --- Baugh and Cable の英語史より」([2023-12-05-1])に掲載しています.

(1) 「#922. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (32) The Germanic Conquest --- Taku さんとの実況中継(前半)」

(2) 「【英語史の輪 #65】英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (32) The Germanic Conquest --- Taku さんとの実況中継(後半)」(12月分のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) に含まれる有料配信です)

今回の対談精読実況生中継をお聴きになって,このオンライン精読シリーズに関心を持った方は,ぜひ本書を入手し,シリーズ初回からゆっくりと追いかけていただければと思います.間違いなく良書です.配信のバックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) よりご確認ください.今後も週1,2回のペースでシリーズを継続していきます!

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow