2014-02-25 Tue

■ #1765. 日本で充実している英語語源学と Klein の英語語源辞典 [etymology][dictionary][lexicology][hebrew]

日本にもたびたび訪れている英語史界の重鎮,ポーランドの Fisiak (8) に,日本の英語語源学が充実している旨,言及がある.

One important area of research in Japan is English etymology. At least two important recent dictionaries should be mentioned: Osamu Fukushima An etymological dictionary of English derivatives, 1992 (in English), and Yoshio Terasawa.(sic) The Kenkyusha dictionary of English etymology, 1997 (in Japanese), I received both of them in 1997. Fushima's (sic) dictionary is unique in its handling solely derivatives. Terasawa's opus magnum is in Japanese but with some explanations it can be used by people who do not read Japanese. . . . The dictionary is a magnificent piece of work. It is the largest etymological dictionary of English. Its scope is unusually wide. In the notes sent to me Professor Terasawa wrote that the dictionary "includes approximately 50.000 words, the majority of which are common words found in general use, new coinages, slang, and such technical terms as seen in science and technology, such components of a word as prefixes, suffixes, linking forms, as well as major place names and common personal names" (private correspondence). It is comprehensive and up-to-date, well-researched and contains a fairly large number of entries thoroughly revised in comparison with earlier etymological dictionaries. Onions' Oxford dictionary of English etymology, 1966 contains 38.000 words with the derivatives and as could be expected many of the etymologies require revisions. From a linguistic point of view Terasawa's dictionary compares favorably with Klein's comprehensive etymological dictionary of the English language, 1966--67.

寺澤,福島による語源辞典を愛用する者として,おおいに歓迎すべき評である.Fisiak は,『英語語源辞典』を Klein の辞典に比較すべき労作であるとしているが,ここで引き合いに出されている Klein の英語語源辞典とはどのようなものか,確認しておこう.Klein については,寺澤自身が『辞書・世界英語・方言』 (80) で次のように評している.

本辞典は,'history of words' と同時に 'history in words' を明らかにすることを目標としている.その副題も "Dealing with the origin of words and their sense development thus illustrating the history of civilization and culture" とあり,巻頭のモットーにも "To know the origin of words is to know the cultural history of mankind" と揚言されている.言い換えれば,単語を,言語の一要素であると同時にそれを用いる人間の一要素,自然・人文・科学の諸分野の発達を写し出す鏡の役目をもつものと捉える.これが本辞書の第一の特色である.第二は,印欧語根に遡る場合,従来の英語辞典であまり取り上げられなかったトカラ語 (Tocharian) の同族語を記載する,第三は750に及ぶセム語 (Semitic) 起源の語について,印欧語に準ずる記述を行なう.第四は人名のほか,神話・伝説上の固有名詞(例:Danaüs.ただし,その語源解には問題あり)を豊富に採録.第五は科学・技術の専門語を重視する,などである

Klein は1日11時間,18年の年月をかけてこの辞典を編んだというから,まさに労作中の労作である.Klein については,荒 (100) も次のように評している.「E. クラインは,初めチェッコスロヴァキアでラビ(ユダヤ教の教師)をしていたが,ナチの強制収容所に捕えられ,その間,父,妻,一人息子,三人姉妹の二人を失った.戦後,カナダに移り,イギリス語の語原辞典の編集を思い立ち,文明と文化に重点をおき,これまで無視されていたセミティック系の諸言語との関係を究明した点では,画期的なもの」である.

この労作と比肩するものとして日本の英語語源辞典が紹介されているということは,素直に賞賛と受け取ってよいだろう.ただし,Klein の辞典の利用には注意が必要である.英語史内での語史記述が不十分であること,編者の経歴からセム語(特にヘブライ語)の記述は期待されそうだが必ずしも正確ではないことなどは,気にとめておく必要がある.

関連して,「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1]) も参照.

・ Fisiak, Jacek. "Discovering English Historical Linguistics in Japan." Phrases of the History of English: Selection Papers Read at SHELL 2012. Ed. Michio Hosaka, Michiko Ogura, Hironori Suzuki, and Akinobu Tani. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

・ 寺澤 芳雄(編) 『辞書・世界英語・方言』 研究社英語学文献解題 第8巻.研究社.2006年.

・ 荒 正人 『ヴァイキング 世界史を変えた海の戦士』 中央公論新社〈中公新書〉,1968年.

2014-02-14 Fri

■ #1754. queue [bre][ame_bre][etymology][semantic_change][french][loan_word]

イギリス人の習性として,何事にも列を作るということがしばしば言われる.例えば,NTC's Dictionary of Changes in Meanings によると,George Mikes は How to Be an Alien (1946) のなかで,"Queueing is the national pastime of an otherwise dispassionate race. The English are rather shy about it, and deny that they adore it" と評している.

イギリス人のこの習性を反映し,いかにもイギリス英語的と言うべき語が上にも出た「行列(を作る)」を意味する queue である.アメリカ英語ではこの意味では line を用いるのが普通である.先日,オーストラリアに出かけていたが,そこでは予想通りイギリス的な queue が用いられている.queue がイギリス英語的であることを具体的に確認すべく,「#1730. AmE-BrE 2006 Frequency Comparer」 ([2014-01-21-1]) や「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」 ([2014-01-30-1]) に,^queu(e[sd]?|ing)$ と入れて検索してみると,統計的に検定するまでもなく,明らかに分布はイギリス英語への偏りを示す.AmE-BrE 2006 Frequency Comparer による検索結果を以下に掲げておこう.

| ID | WORD | FREQ | TEXTS | RANK | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AME_2006 | BRE_2006 | AME_2006 | BRE_2006 | AME_2006 | BRE_2006 | ||

| 1 | queue | 2 | 19 | 2 | 12 | 26348 | 5149 |

| 2 | queued | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39987 |

| 3 | queues | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8971 |

| 4 | queuing | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8972 |

一見するところ,イギリス英語的な queue のほうが古くて由緒正しい「行列」であり,line はアメリカ英語での散文的な革新ではないかと疑われるかもしれない.しかし,事実は逆である.line は古英語より「ひも」の意味で文証される古い語で,ゲルマン祖語 *līnjōn に遡る.一方,これと同根のラテン語 līnea から発展した古フランス語 ligne が中英語に入り,両者が line として合流した.line の「列」の意味は a1500 に発生しており,当然ながら近代英語期のイギリスでは普通に用いられていた.この使用が,そのままアメリカ英語に持ち越されたことになる.

ところが,その後,イギリス側で革新が生じた.1837年の Carlyle, French Revolution を初例として,queue なる語が「列」の語義を line から奪い取っていったのである.この queue は中英語末期に「一列の踊り子たち」ほどの意味で初出しており,古フランス語 co(u)e からの借用語である.これ自体はラテン語 cauda (tail) に遡る.したがって,英語でも当初の意味は「獣の尾」であり,caudal (尾の), cue (突き棒;弁髪)も同根である.英語では,18世紀に「弁髪」の語義がはやった後,19世紀にフランス語を再び参照して「列」の語義を獲得した.だが,Carlyle を含めた英語の初期の用例ではフランス(語)的な文脈で現れることが多く,英語の語彙に同化するにはしばらく時間がかかったようである.この経緯を考えると,19世紀当時,列を作るのはむしろフランスの特徴だったということになりそうだ.

「イギリス人=列を愛する人」というステレオタイプを体現する語としての queue の定着は,案外と新しいものだったことになる.今では,Are you in the queue?, How long were you in the queue? などは,イギリス生活において必須の日常表現といっていいだろう.

イギリス英語とアメリカ英語の保守と革新という問題については,「#315. イギリス英語はアメリカ英語に比べて保守的か」 ([2010-03-08-1]),「#627. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論」 ([2011-01-14-1]),「#628. 2変種間の通時比較によって得られる言語的差異の類型論 (2)」 ([2011-01-15-1]),「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) ほか colonial_lag の各記事を参照.また,関連して「#880. いかにもイギリス英語,いかにもアメリカ英語の単語」 ([2011-09-24-1]) も参照.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2014-02-10 Mon

■ #1750. bonfire [etymology][semantic_change][phonetics][folk_etymology][johnson][history][trish]

昨日の記事「#1749. 初期言語の進化と伝播のスピード」 ([2014-02-09-1]) で,Aitchison の "language bonfire" の仮説を紹介したが,この bonfire (焚き火)という語の語誌が興味深いので触れておきたい.意味と形態の両方において,変化を遂げてきた語である.

この語の初出は15世紀に遡り,bonnefyre, banefyre などの綴字で現れる.語源としては比較的単純で,bone + fire の複合語である.文字通り骨を集めて野外で火を焚く,おそらくキリスト教以前に遡る行事を指していたようで,「宗教的祭事・祝典・合図などのため野天で焚く大かがり火」を意味した. 黒死病の犠牲者の骨を山のように積んで燃やす火のことでもあり,火あぶりの刑や焚書に用いる火のことでもあった.Onians (268fn) によると,骨は生命の種と考えられており,それを燃やすことで豊饒,多産,幸運が得られると信じられていたともいう.ラテン語 ignis ossium,フランス語 feu d'os などの対応語句がある.初期の例は,MED bōn-fīr を参照.

16世紀からは第1音節がつづまった bonfire の綴字が普及するにつれて bone の原義が忘れられるようになり,一般化した語義「焚き火」「ゴミ焚き」が現れてくる.ただし,スコットランドでは,OED bonfire, n. の語源欄にあるように,元来の綴字と原義が1800年頃まで保たれていたようだ ("In Scotland with the form bane-fire, the memory of the original sense was retained longer; for the annual midsummer 'banefire' or 'bonfire' in the burgh of Hawick, old bones were regularly collected and stored up, down to c1800.") .ほかにも近代の方言形では長母音を示す綴字が残っている (see "bonefire" in EDD Online) .

第1要素の bon が何を表すのか不明になってくると,民間語源風の解釈が行われるようになり,1755年には Johnson の辞書ですら次のような解釈を示した.

BO'NFIRE. n. s. [from bon, good, Fr. and fire.] A fire made for some publick cause of triumph or exultation.

だが,複合語の第1要素がこのように短縮するのは珍しいことではない.もともとの長母音が,複合により語全体が長くなることへの代償として,短母音化するという音韻過程は,gospell (< God + spell), holiday (< holy + day), knowledge (< know + -ledge), Monday (< moon + day) などで普通に見られる.

bonfire といえば,イギリスでは11月5日に行われる民間行事 Bonfire Night あるいは Guy Fawkes Night が有名である.1605年11月5日,カトリック教徒が議会爆破と James I 暗殺をもくろんだ火薬陰謀事件 (Gunpowder Plot) が実行される予定だったが,計画が前日に露見し,実行者とされる Guy Fawkes (1570--1606) が逮捕された.以来,陰謀の露見と国王の無事を祝うべく,街頭で大きなかがり火を燃やし,Guy Fawkes をかたどった人形を燃やし,花火をあげる習俗が行われてきた.

・ Onians, Richard Broxton. The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time, and Fate. 2nd ed. Cambridge: CUP, 1954.

2014-01-28 Tue

■ #1737. アメリカ州名の由来 [onomastics][toponymy][etymology][map]

「#1735. カナダ州名の由来」 ([2014-01-26-1]) と「#1736. イギリス州名の由来」 ([2014-01-27-1]) に続いて,今回はアメリカの州 (state) の名前の由来を訪ねる.まずは,州境の入った地図から.

語源別に50州の内訳をみると,以下のようになっている.過半数がアメリカ先住民の言語に由来する.

| Number | Origin |

|---|---|

| 28 | American Indian |

| 11 | English |

| 6 | Spanish |

| 3 | French |

| 1 | Dutch (Rhode Island) |

| 1 | from America's own history (Washington) |

では,Crystal (145) を参照して50州名の由来をアルファベット順に示そう.

| Alabama | Choctaw "I open the thicket" (i.e. clears the land) |

| Alaska | Inuit "great land" |

| Arizona | Papago "place of the small spring" |

| Arkansas | Sioux "land of the south wind people" |

| California | Spanish "earthly paradise" |

| Colorado | Spanish "red" (colour of the earth) |

| Connecticut | Mohican "at the long tidal river" |

| Delaware | named after English governor Lord de la Warr |

| Florida | Spanish "land of flowers" |

| Georgia | named after George II |

| Hawaii | Hawaiian "homeland" |

| Idaho | Shoshone "light on the mountain" |

| Illinois | Algonquian via French "warriors" |

| Indiana | English "land of the Indians" |

| Iowa | Dakota "the sleepy one" |

| Kansas | Sioux "land of the south wind people" |

| Kentucky | Iroquois "meadow land" |

| Louisiana | named after Louis XIV of France |

| Maine | named after a French province |

| Maryland | named after Henrietta maria, queen of Charles I |

| Massachusetts | Algonquian "place of the big hill" |

| Michigan | Chippewa "big water" |

| Minnesota | Dakota Sioux "sky-coloured water" |

| Mississippi | Chippewa "big river" |

| Missouri | Algonquian via French "muddy waters" (?) |

| Montana | Spanish "mountains" |

| Nebraska | Omaha "river in the flatness" |

| Nevada | Spanish "snowy" |

| New Hampshire | named after an English county |

| New Jersey | named after Jersey (Channel Islands) |

| New Mexico | named after Mexico (Aztec "war god, Mextli") |

| New York | named after the Duke of York |

| North Carolina | named after Charles II |

| North Dakota | Sioux "friend" |

| Ohio | Iroquois "beautiful water" |

| Oklahoma | Choctaw "red people" |

| Oregon | Algonquian "beautiful water" or "beaver place" (?) |

| Pennsylvania | named after William Penn and Latin "woodland" |

| Rhode Island | Dutch "red clay" |

| South Carolina | named after Charles II |

| South Dakota | Sioux "friend" |

| Tennessee | Cherokee settlement name, unknown origin |

| Texas | Spanish "allies" |

| Utah | Navaho "upper land" or "land of the Ute" (?) |

| Vermont | French "green mountain" |

| Virginia | named after Elizabeth I, the "virgin queen" |

| Washington | named after George Washington |

| West Virginia | named after Elizabeth I, the "virgin queen" |

| Wisconsin | Algonquian "grassy place" or "beaver place" (?) |

| Wyoming | Algonquian "place of the big flats" |

(後記 2014/02/24(Mon):アメリカ州名の学習にはこちらをどうぞ.)

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2014-01-27 Mon

■ #1736. イギリス州名の由来 [onomastics][toponymy][etymology][map][celtic]

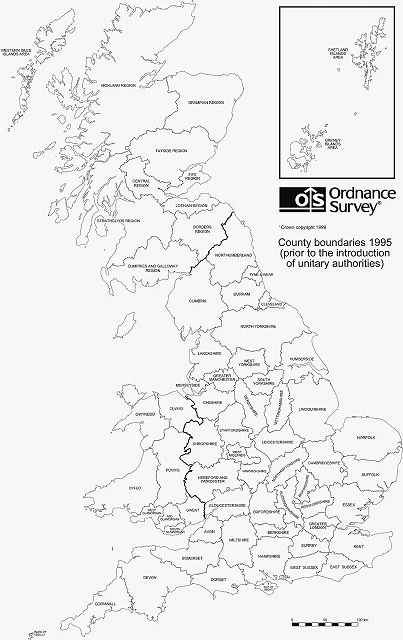

昨日の記事「#1735. カナダ州名の由来」 ([2014-01-26-1]) に続いて,今回はイギリスの州 (county, shire) の名前の起源について.まずは,州境の入った地図を掲げたい.Ordnance Survey - Outline maps より入手した,1972--1996年の旧州名の入った地図である.下図をクリックして拡大 (65KB) ,あるいはさらなる拡大版 (260KB),あるいはPDF版 (243KB) を参照しながらどうぞ.

以下の州名の由来は,Crystal (143) にもとづく.Western Isles, Highland, Central, Borders など,自明のものは省略してある.当然ながらケルト諸語に由来する州名が多い.

| Avon | "river" |

| Bedford | "Beda's ford" |

| Berkshire | "county of the wood of Barroc" ("hilly place") |

| Buckingham | "riverside land of Bucca's people" |

| Cambridge | "bridge over the river Granta" |

| Cheshire | "county of Chester" (Roman "fort") |

| Cleveland | "hilly land" |

| Clwyd | "hurdle" (? on river) |

| Cornwall | "(territory of) Britons of the Cornovii" ("promontory people") |

| Cumbria | "territory of the Welsh" |

| Derby | "village where there are deer" |

| Devon | "(territory of) the Dumnonii" ("the deep ones", probably miners) |

| Dorset | "(territory of the) settlers around Dorn" ("Dorchester") |

| Dumfries and Galloway | "woodland stronghold"; "(territory of) the stranger-Gaels" |

| Durham | "island with a hill" |

| Dyfed | "(territory of) the Demetae" |

| Essex | "(territory of) the East Saxons" |

| Fife | "territory of Vip" (?) |

| Glamorgan | "(Prince) Morgan's shore" |

| Gloucester | "(Roman) fort at Glevum" ("bright place") |

| Grampian | unknown origin |

| Gwent | "favoured place" |

| Gwynedd | "(territory of) Cunedda" (5th-century leader) |

| Hampshire | "county of Southampton" ("southern home farm") |

| Hereford and Worcester | "army ford"; "(Roman) fort of the Wigora" |

| Hertford | "hart ford" |

| Humberside | "side of the good river" |

| Kent | "land on the border" (?) |

| Lancashire | "(Roman) fort on the Lune" ("health-giving river") |

| Leicester | "(Roman) fort of the Ligore people" |

| Lincoln | "(Roman) colony at Lindo" ("lake place") |

| London | "(territory of) Londinos" ("the bold one") (?) |

| Lothian | "(territory of) Leudonus" |

| Man | "land of Mananan" (an Irish god) |

| Manchester | "(Roman) fort at Mamucium" |

| Merseyside | "(side of the) boundary river" |

| Norfolk | "northern people" |

| Northampton | "northern home farm" |

| Northumberland | "land of those dwelling north of the Humber" |

| Nottingham | "homestead of Snot's people" |

| Orkney | "whale island" (?) (After J. Field, 1980) |

| Oxford | "ford used by oxen" |

| Powys | "provincial place" |

| Scilly | unknown origin |

| Shetland | "hilt land" |

| Shropshire | "county of Shrewsbury" ("fortified place of the scrubland region") |

| Somerset | "(territory of the) settlers around Somerton" ("summer dwelling") |

| Stafford | "ford beside a landing-place" |

| Strathclyde | "valley of the Clyde" (the "cleansing one") |

| Suffolk | "southern people" |

| Surrey | "southern district" |

| Sussex | "(territory of) the South Saxons" |

| Tayside | "silent river" or "powerful river" |

| Tyne and Wear | "water, river"; "river" |

| Warwick | "dwellings by a weir" |

| Wight | "place of the division" (of the sea) (?) |

| Wiltshire | "county around Wilton" ("farm on the river Wylie") |

| Yorkshire | "place of Eburos" |

(後記 2014/02/24(Mon):イギリス州名の学習にはこちらをどうぞ.)

・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.

2014-01-26 Sun

■ #1735. カナダ州名の由来 [onomastics][toponymy][etymology][map][canada]

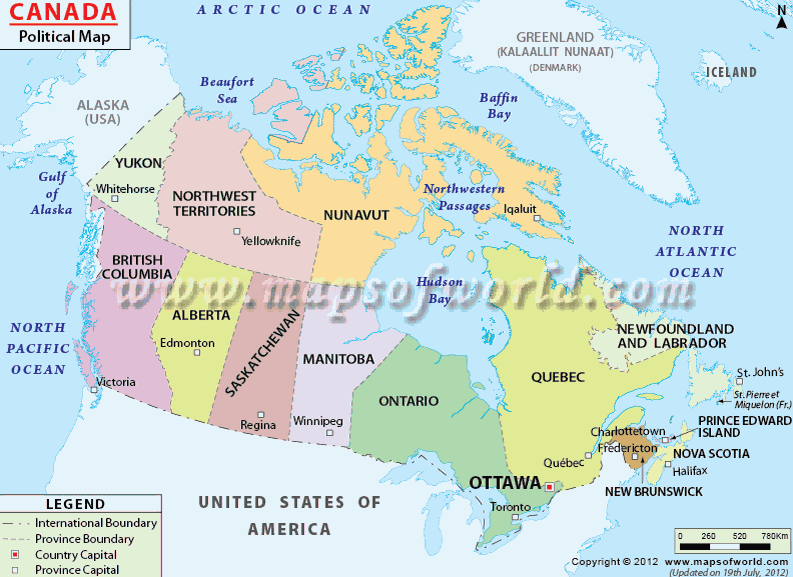

「#1733. Canada における英語の歴史」 ([2014-01-24-1]) および「#1734. Canada の国旗と紋章」 ([2014-01-25-1]) でカナダを取り上げたが,今回はカナダの州 (province) と準州 (territory) の名前について.

カナダは世界第2位の面積を誇る巨大な大陸国家だが,政治区画としては10州と3準州からなる.Nunavut は1999年に設立されたばかりの準州で,住民の多くが先住民族である.

Northwest Territories は文字通りなので除外し,語源辞典等により調べた,12(準)州の名前を構成する主要素の起源をアルファベット順に掲げる.

・ Alberta は,Queen Victoria の4番目の娘 Princess Louise Caroline Alberta にちなむ.

・ Brunswick は,George II, Duke of Brunswick にちなむ.

・ Columbia は,ハドソン湾会社の時代の Columbia District より引き継がれた.「コロンブスの地」の意.

・ Labrador は,ポルトガル語 lavrador (yeoman farmer) に由来するとされ,John Cabot の命名とも想定されるが,未詳.

・ Manitoba は,北米先住民の言語 Algonquian の manito bau (spirit straight) より.この manito は,1698年に英語へ manitou として入っており,「(アルゴンキアン族の)霊,魔;超自然力」を表わす.

・ Newfoundland は,「新しく発見した土地」として John Cabot により命名されたもの.

・ Nova Scotia は,ラテン語で "New Scotland" の意.

・ Nunavut は,北米先住民の言語 Inuit で "our land" を意味する.

・ Ontario は,北米先住民の言語 Iroquoian の Oniatariio (the fine lake) のフランス語形より.

・ Prince Edward は,George III の4番目の息子 Prince Edward Augustus, the Duke of Kent にちなむ.

・ Quebec は,北米先住民の言語 Algonquian の kabek (the place shut in) より.

・ Saskatchewan は,北米先住民の言語 Cree の kisiskatchewani (swift-flowing river) より.Rocky 山脈に発する川に当てられた名前.

・ Yukon は,北米先住民の言語 Athapascan の yukon-na (big river) より.ベーリング海峡に注ぐ川に当てられた名前.

2014-01-15 Wed

■ #1724. Skeat による2重語一覧 [doublet][etymology][lexicology]

昨日の記事「#1723. シップリーによる2重語一覧」 ([2014-01-14-1]) に引き続き,今度は Skeat の語源辞典 (748--51) に掲載されている2重語 (doublet) を一覧しよう.その前に,Skeat (748) の2重語の定義を掲げよう.

Doublets are words which, though apparently differing in form, are nevertheless, from an etymological point of view, one and the same, or only differ in some unimportant suffix. Thus aggrieve is from L. aggrauāre; whilst aggravate, though really from the pp. aggrauātus, is nevertheless used as a verb, precisely as aggrieve is used, though the senses of the words have been differentiated.

では,以下に645組の2重語一覧を掲げる.(なお,本ブログ右欄に「今日の doublet」コーナーを設けてみました.)

| abbreviate | abridge |

| abet | bet |

| acajou | cashew |

| adamant | diamond |

| adventure | venture |

| advocate | avouch, avow |

| aggrieve | aggravate |

| ait | eyot |

| alarm | alarum |

| allocate | allow |

| ameer | emir, omrah |

| amiable | amicable |

| an | one |

| ancient | ensign |

| announce | annunciate |

| ant | emmet |

| anthem | antiphon |

| antic | antique |

| appal | pall |

| appeal (sb) | peal |

| appear | peer |

| appraise | appreciate |

| apprentice | prentice |

| aptitude | attitude |

| arc | arch |

| army | armada |

| arrack | rack, raki |

| asphodel | daffodil |

| assay | essay |

| assemble | assimilate |

| assess | assize (vb) |

| assoil | absolve |

| attach | attack |

| attire | tire, tire |

| bale | ball |

| balm | balsam |

| band | bond |

| banjo | mandoline |

| barb | bard |

| base | basis |

| bashaw | pasha |

| baton | batten |

| bawd | bold |

| beadle | bedell |

| beaker | pitcher |

| beef | cow |

| beldam | belladonna |

| bench | bank, bank |

| benison | benediction |

| blame | blaspheme |

| boil | bile |

| boss | botch |

| bough | bow |

| bound | bourn |

| bower | byre |

| bowl | bull |

| box | pyx, bush |

| brave | bravo |

| breve | brief |

| brother | friar |

| brown | bruin |

| buff | buffalo |

| cadence | chance |

| caitiff | captive |

| caldron, cauldron | chaldron |

| caliber | caliver |

| calumny | challenge |

| camera | chamber |

| cancer | canker |

| cannon | canon |

| caravan | van |

| card | chart, carte |

| case | chase, cash |

| cask | casque |

| castigate | chasten |

| catch | chase |

| cattle | chattels, capital |

| cavalier | chevalier |

| cavalry | chivalry |

| cess | assess |

| chaise | chair |

| chalk | calx |

| champaign | campaign |

| channel | canal, kennel |

| chant | cant |

| chapiter | capital |

| charge | cark, cargo |

| chateau | castle |

| cheat | escheat |

| check (sb) | shah |

| chicory | succory |

| chief | cape |

| chieftain | captain |

| chirurgeon | surgeon |

| choir | chorus, quire |

| choler | cholera |

| chord | cord |

| chuck | shock, shog |

| church | kirk |

| cipher | zero |

| cist | chest |

| cithern | guitar, gittern, kit |

| cive | chive |

| clause | close (sb) |

| climate | clime |

| coffer | coffin |

| coin | coign, quoin |

| cole | kail |

| collect | cull, coil (vb) |

| collocate | couch |

| comfit | confect |

| commend | command |

| commodore | commander |

| complacent | complaisant |

| complete (vb) | comply |

| compost | composite |

| comprehend | comprise |

| compute | count |

| conduct (sb) | conduit |

| confound | confuse |

| construe | construct |

| convey | convoy |

| cool | gelid |

| corn | grain |

| corn | horn |

| coronation | carnation |

| corral | kraal |

| corsair | hussar |

| costume | custom |

| cot | cote |

| couple (vb) | copulate |

| coy | quiet, quit, quite |

| coy | cage |

| crape | crisp |

| cream | chrism |

| crease | crest |

| crevice | crevasse |

| crib | cratch |

| crimson | carmine |

| crop | coup |

| crowd | rote |

| crypt | grot |

| cud | quid |

| cue | queue |

| curari | wourali |

| curricle | curriculum |

| curtle-axe | cutlass |

| cycle | wheel |

| dace | dart, dare |

| dainty | dignity |

| dame | dam, donna, duenna |

| dan | don, domino |

| dauphin | dolphin |

| deck | thatch |

| defence | fence |

| defend | fend |

| delay | dilate |

| dell | dale |

| demesne | domain |

| dent | dint |

| deploy | display, splay |

| depot | deposit (sb) |

| descry | describe |

| desiderate | desire (vb) |

| despite | spite |

| deuce | two |

| devilish | diabolic |

| die | dado |

| direct (vb) | dress |

| dish | disc, desk, daïs |

| disport | sport |

| distain | stain |

| ditch | dike |

| ditto | dictum |

| diurnal | journal |

| doge | duke |

| doit | thwaite |

| dole | deal (sb) |

| dominion | dungeon |

| doom | -dom (suffix) |

| dragon | dragoon |

| dropsy | hydropsy |

| due | debt |

| dune | down |

| eatable | edible |

| éclat | slate |

| elf | oaf, ouphe |

| élite | elect |

| emerald | smaragdus |

| emerods | hemorrhoids |

| employ | imply, implicate |

| endow | endue, indue |

| engine | gin |

| entire | integer |

| envious | invidious |

| escape | scape |

| eschew | shy (vb) |

| escutcheon | scutcheon |

| especial | special |

| espy | spy |

| esquire | squire |

| establish | stablish |

| estate | state, status |

| estimate | esteem |

| estop | stop |

| estreat | extract |

| etiquette | ticket |

| example | ensample, sample |

| exemplar | sampler |

| extraneous | strange |

| fabric | forge (sb) |

| fact | feat |

| faculty | facility |

| fan | van |

| fancy | fantasy, phantasy |

| fashion | faction |

| fat | vat |

| fauteuil | faldstool |

| fealty | fidelity |

| feeble | foible |

| fell | pell |

| fester (sb) | fistula |

| feud | fief, fee |

| feverfew | febrifuge |

| fiddle | viol |

| fife | pipe, peep |

| finch | spink |

| finite | fine |

| fitch | vetch |

| flag | flake, flaw |

| flower | flour |

| flush | flux |

| foam | spume |

| font | fount |

| force | farce |

| foremost | prime |

| foster | forester |

| fragile | frail |

| fray | affray |

| fro | from |

| frounce | flounce |

| fungus | sponge |

| furl | fardel |

| gabble | jabber |

| gad | ged |

| gaffer | grandfather |

| gage | wage |

| gambado | gambol |

| game | gammon |

| gaol | jail |

| garth | yard |

| gear | garb |

| genteel | gentle, gentile |

| genus | kin |

| germ | germen |

| gig | jig |

| gin | juniper |

| gird | gride |

| girdle | girth |

| glamour | gramarye |

| grain | corn |

| granary | garner |

| grece, grise | grade |

| guarantee (sb) | warranty |

| guard | ward |

| guardian | warden |

| guest | host |

| guile | wile |

| guise | wise |

| gullet | gully |

| gust | gusto |

| guy | guide (sb) |

| gypsy | Egyptian |

| hackbut | arquebus |

| hale | whole |

| hamper | hanaper |

| harangue | ring, rank, rink |

| hash (vb) | hatch |

| hatchment | achievement |

| hautboy | oboe |

| heap | hope |

| heckle | hackle, hatchel |

| hemi- | semi- |

| hent | hint |

| history | story |

| hock | hough |

| hoop | whoop |

| hospital | hostel, hotel, spital, spittle |

| hub | hob |

| human | humane |

| hyacinth | jacinth |

| hydra | otter |

| hyper- | super- |

| hypo- | sub- |

| illumine | limn |

| inapt | inept |

| inch | ounce |

| indite | indict |

| influence | influenza |

| innocuous | innoxious |

| invite | vie |

| invoke | invocate |

| iota | jot |

| isolate | insulate |

| jaggery | sugar |

| jealous | zealous |

| jinn | genie |

| joint | junta, junto |

| jointure | juncture |

| jut | jet |

| jutty | jetty |

| ketch | catch |

| label | lapel, lappet |

| lac | lake |

| lace | lasso |

| lair | leaguer |

| lake | loch, lough |

| lateen | Latin |

| launch, lanch | lance (vb) |

| leal | loyal, legal |

| lection | lesson |

| lib | glib |

| lieu | locus |

| limb | limbo |

| limbeck | alembic |

| lineal | linear |

| liquor | liqueur |

| list | lust |

| load | lode |

| lobby | lodge |

| locust | lobster |

| lone | alone |

| losel | lorel |

| lurch | lurk |

| madam | madonna |

| major | mayor |

| male | masculine |

| malediction | malison |

| mandate | maundy |

| mangle | mangonel |

| manœuvre | manure |

| march | mark, marque |

| margin | margent, marge |

| marish | morass |

| maul | mall |

| mauve | mallow |

| maxim | maximum |

| mazer | mazzard |

| mean | mesne, mizen |

| memory | memoir |

| mentor | monitor |

| metal | mettle |

| milt | milk |

| minim | minimum |

| minster | monastery |

| mint | money |

| mister | master |

| mob | mobile, movable |

| mode | mood |

| mohair | moire |

| moment | momentum, movement |

| monster | muster |

| morrow | morn |

| moslem | mussulman |

| mould | module |

| munnion | mullion |

| musket | mosquito |

| naive | native |

| naked | nude |

| name | noun |

| natron | nitre |

| naught, nought | not |

| nausea | noise |

| neat | net |

| nias | eyas |

| noyau | newel |

| obedience | obeisance |

| octave | utas |

| of | off |

| onion | union |

| oration | orison |

| ordinance | ordnance |

| orpiment | orpine |

| osprey | ossifrage |

| otto | attar |

| ouch | nouch |

| outer | utter |

| overplus | surplus |

| paddle | spatula |

| paddock | park |

| pain (vb) | pine |

| paladin | palatine |

| pale | pallid, fallow |

| palette | pallet |

| paper | papyrus |

| parade | parry |

| paradise | parvis |

| paralysis | palsy |

| parole | parable, parle, palaver |

| parson | person |

| pass | pace |

| pastel | pastille |

| pasty | patty |

| pate | plate |

| patron | pattern |

| pause | pose |

| pawn | pane, vane |

| paynim | paganism |

| peer | appear |

| peise | poise |

| pelisse | pilch |

| pellitory | paritory |

| penance | penitence |

| peregrine | pilgrim |

| peruke | periwig, wig |

| pewter | spelter |

| phantasm | phantom |

| piazza | place |

| pick | peck, pitch (vb) |

| picket | piquet |

| piety | pity |

| pigment | pimento |

| pike | peak, pick (sb), pique (sb), spike |

| pippin | pip |

| pistil | pestle |

| pistol | pistole |

| plaintiff | plaintive |

| plait | pleat, plight |

| plan | plain, plane, llano |

| plateau | platter |

| plum | prune |

| poignant | pungent |

| point | punt |

| poison | potion |

| poke | pouch |

| pole | pale, pawl |

| pomade, pommade | pomatum |

| pomp | pump |

| poor | pauper |

| pope | papa |

| porch | portico |

| posy | poesy |

| potent | puissant |

| poult | pullet |

| pounce | punch |

| pounce | pumice |

| pound | pond |

| pound | pun (vb) |

| power | posse |

| praise | price |

| preach | predicate |

| premier | primero |

| priest | presbyter |

| private | privy |

| probe (sb) | proof |

| proctor | procurator |

| prolong | purloin |

| prosecute | pursue |

| provide | purvey |

| provident | prudent |

| punch | punish |

| puny | puisne |

| purl | profile |

| purpose | propose |

| purview | proviso |

| quartern | quadroon |

| queen | quean |

| raceme | raisin |

| rack | wrack, wreck |

| radix | radish, race, root, wort |

| raid | road |

| rail | rally |

| raise | rear |

| ramp | romp |

| ransom | redemption |

| rapine | ravine, raven |

| rase | raze |

| ratio | ration, reason |

| ray | radius |

| rayah | ryot |

| rear-ward | rear-guard |

| reave | rob |

| reconnaissance | recognisance |

| regal | royal, real |

| relic | relique |

| renegade | runagate |

| renew | renovate |

| reprieve | reprove |

| residue | residuum |

| respect | respite |

| revenge | revindicate |

| reward | regard |

| rhomb, rhombus | rumb |

| ridge | rig |

| rod | rood |

| rondeau | roundel |

| rote | route, rout, rut |

| round | rotund |

| rouse | row |

| rover | robber |

| sack | sac |

| sacristan | sexton |

| saw | saga |

| saxifrage | sassafras |

| scabby | shabby |

| scale | shale |

| scandal | slander |

| scar, scaur | share |

| scarf | scrip, scrap |

| scatter | shatter |

| school | shoal, scull |

| scot(free) | shot |

| screen | shriek |

| screed | shred |

| screw | shrew |

| scur | scour |

| scuttle | skillet |

| sect, sept, set | suite, suit |

| sennet | signet |

| separate | sever |

| sequin | sicca |

| sergeant, serjeant | servant |

| settle | sell, saddle |

| shammy | chamois |

| shark | search |

| shawm, shalm | haulm |

| sheave | shive |

| shed | shade |

| shirt | skirt |

| shrub | sherbet, syrup |

| shuffle | scuffle |

| sicker, siker | secure, sure |

| sine | sinus |

| sir, sire | senior, seignior, señor, signor |

| size, size | assise |

| skewer | shiver |

| skiff | ship |

| skirmish | scrimmage, scaramouch |

| slabber | slaver |

| sleight | sloid |

| sleuth | slot |

| slobber | slubber |

| sloop | shallop |

| snivel | snuffle |

| snub | snuff |

| soil | sole, sole |

| soprano | sovereign |

| sough | surf |

| soup | sup |

| souse | sauce |

| spade | spade |

| species | spice |

| spell | spill |

| spend | dispend |

| spirit | sprite, spright |

| spoor | spur |

| spray | sprig, asparagus |

| sprit | sprout (sb) |

| sprout (vb) | spout |

| spry | spark |

| squall | squeal |

| squinancy | quinsy |

| squire | square |

| stank | tank |

| stave | staff |

| steer | Taurus |

| still | distil |

| stock | tuck |

| stove | stew (sb) |

| strait | strict |

| strap | strop |

| stress | distress |

| superficies | surface |

| supersede | surcease |

| suppliant | supplicant |

| sweep | swoop |

| tabor | tambour |

| tache | tack |

| taint | attaint |

| tamper | temper |

| tarpauling | tar |

| task | tax |

| taunt | tempt, tent |

| tawny | tenny |

| tease | tose |

| tee | taw |

| teind | tithe, tenth |

| tend | tender |

| tense | toise |

| tercel | tassel |

| thread | thrid |

| thrill, thirl | drill |

| tine | tooth |

| tippet | tape |

| tit | teat |

| title | tittle |

| to | too |

| ton | tun |

| tone | tune |

| tour | turn |

| tow | tug |

| town | down |

| track | trick |

| tract | trait |

| tradition | treason |

| travail | travel |

| treble | triple |

| trifle | truffle |

| tripod | trivet |

| triumph | trump |

| troth | truth |

| tuck | tug |

| tuck | touch |

| tulip | turban |

| tweak | twitch |

| umbel | umbrella |

| unity | unit |

| ure | opera |

| vade | fade |

| vair | various |

| valet | varlet |

| vantage | advantage |

| vast | waste |

| vaward | vanguard |

| veal | wether |

| veldt | field |

| veneer | furnish |

| venew, veney | venue |

| verb | word |

| vermeil | vermillion |

| vertex | vortex |

| vervain | verbena |

| viaticum | voyage |

| viper | wyvern, wivern |

| visor | vizard |

| vizier, visier | alguazil |

| vocal | vowel |

| wain | wagon, waggon |

| wale | weal |

| wattle | wallet |

| weet | wit |

| whirl | warble |

| wight | whit |

| wold | weald |

| yelp | yap |

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

2014-01-14 Tue

■ #1723. シップリーによる2重語一覧 [doublet][etymology][lexicology]

本ブログでは2重語 (doublet) に関する記事を多く書いてきたが,一覧を作っておくと便利である.シップリーの語源辞典の巻末に,2重語(と3重語以上の多重語)のリストが載っていたので,以下に転載する.その前に,シップリー (708) による2重語の定義と説明を示しておこう.

二重語とは,同じ語源の言葉が異なった経路を経て英語になった一組の言葉(あるいはその組の一語)を意味する.下記はその例に数えられるもので,それらの語源や経路をたどろうと思えば,すべて OED (『オックスフォード英語大辞典』)で見ることができ,これらの二重語から,英語の豊かさと,言葉についてのさまざまな興味ある話しを読み取ることができる.二重語には,語源は同じでありながら,その意味は互いに大いに異なるものがある.

では,以下に126組の2重語一覧を掲げる.

| abbreviate (略記する) | abridge (短縮する) | |||

| acute (先の尖った) | cute (かわいい) | ague (激しい熱,【病理】悪寒) | ||

| adamant (剛直な) | diamond (ダイアモンド) | |||

| adjutant (助手の) | aid (手伝う) | |||

| aggravate (さらに悪化させる) | aggrieve (悲しませる) | |||

| aim (狙いを定める) | esteem (尊重する) | estimate (評価する) | ||

| allocate (割り当てる) | allow (置く) | |||

| alloy (合金) | ally (同盟する) | |||

| an (一つの:不定冠詞) | one (一つの) | |||

| antic (こっけいなしぐさ) | antique (古臭い) | |||

| appreciate (高く評価する) | appraise (値段をつける) | apprize (尊重する) | ||

| aptitude (適正) | attitude (態度) | |||

| army (軍隊) | armada (艦隊) | |||

| asphodel (《詩語》スイセン) | daffodil (ラッパスイセン) | |||

| assemble (集合させる) | assimilate (消化吸収する) | |||

| astound (仰天させる) | astonish (驚かす) | stun (呆然とさせる) | ||

| attach (貼り付ける) | attack (攻撃する) | |||

| band (バンド) | bond (きずな) | |||

| banjo (バンジョー) | mandolin (マンドリン) | |||

| bark (バーク船) | barge (平底荷船) | |||

| beaker (ビーカー) | pitcher (ピッチャー) | |||

| beam (梁) | boom (【海事】帆桁) | |||

| belly (腹部) | bellows (ふいご) | |||

| benison (祝福の祈り) | benediction (祝福) | |||

| blame (非難する) | blaspheme (冒瀆する) | |||

| block (大きな塊) | plug (栓) | |||

| book (本) | buck(wheat) (ソバ) | beech (ブナ) | ||

| boulevard (広い並木道) | bulwark (堡塁) | |||

| brother (兄弟) | friar (托鉢修道士) | |||

| cadet (仕官候補生) | cad (育ちの悪い男) | |||

| cadence (拍子) | chance (偶然) | |||

| cage (鳥かご) | cave (洞窟) | |||

| calumny (誹謗) | challenge (挑戦) | |||

| cancel (取り消す) | chancel (《教会堂の》内陣) | |||

| cant (偽善的な説教) | chant (詠唱) | |||

| captain (首領) | chieftain (《山賊などの》かしら) | |||

| cavalry (騎兵隊) | chivalry (騎士道) | |||

| cell (《大組織の》基本組織) | hall (ホール) | |||

| charge (負担させる,請求する) | cargo (船荷) | |||

| chariot (《馬で引く》二輪戦車) | cart (荷馬車) | |||

| chattel (【法律】動産) | cattle (畜牛) | capital (資本) | ||

| check (阻止する,【チェス】王手) | shah (イラン国王) | |||

| costume (服装) | custom (慣習) | |||

| crate (わく箱) | hurdle (ハードル) | |||

| daft (ばかな) | deft (器用な) | |||

| dainty (上品な) | dignity (威厳) | |||

| danger (危険) | dominion (支配権) | |||

| dauphin (【歴史】《フランスの》王太子) | dolphin (イルカ) | |||

| deck (デッキ) | thatch (わら葺き屋根) | |||

| defeat (負かす) | defect (欠陥) | |||

| depot (停車場) | deposit (預金) | |||

| devilish (悪魔のような) | diabolical (邪悪な) | |||

| diaper (多彩に小柄模様にする) | jasper (碧玉) | |||

| disc (レコード) | discus (円盤) | dish (皿) | dais (演壇) | desk (机) |

| ditto (同上) | dictum (公式見解,金言) | |||

| employ (雇う) | imply (暗に意味する) | implicate (暗に示す) | ||

| ensign (軍旗) | insignia (記章) | |||

| etiquette (エチケット) | ticket (切符) | |||

| extraneous (外部からの) | strange (奇妙な) | |||

| fabric (織物) | forge (鍛冶場) | |||

| fact (事実) | feat (偉業) | |||

| faculty (才能) | facility (容易さ) | |||

| fashion (ファッション) | faction (派閥) | |||

| feeble (弱い) | foible (《愛嬌のある》弱点) | |||

| flame (炎) | phlegm (痰) | |||

| flask (フラスコ) | fiasco (完全な失敗) | |||

| flour (小麦粉) | flower (花) | |||

| fungus (菌類) | sponge (海綿) | |||

| genteel (上品ぶった) | gentle (優しい) | gentile (異教徒の) | jaunty (陽気な) | |

| glamour (魅惑的な) | grammar (文法) | |||

| guarantee (保証) | warranty (保証,権限) | |||

| hale (健全な) | whole (全体の) | |||

| inch (インチ) | ounce (オンス) | |||

| isolation (孤立) | insulation (隔離) | |||

| jay (カケス) | gay (同性愛の,快活な) | |||

| kennel (溝) | channel (海峡) | canal (運河) | ||

| kin (血縁) | genus (《分類上の》属) | |||

| lace (締めひも) | lasso (投げ輪) | |||

| listen (聴く) | lurk (待ち伏せする) | |||

| lobby (ロビー) | lodge (山小屋) | |||

| locust (バッタ) | lobster (カキ) | |||

| maneuver (作戦行動) | manure (肥料をやる;肥料) | |||

| monetary (通貨の) | monitory (警告の) | |||

| monster (怪物) | muster (召集する) | |||

| musket (マスケット銃) | mosquito (蚊) | |||

| naive (単純な) | native (生まれた時からの) | |||

| onion (タマネギ) | union (結合) | |||

| paddock (小放牧地) | park (公園) | |||

| parable (寓話) | parabola (放物線) | parole (執行猶予) | parley (討議) | palaver (商談) |

| parson (教区牧師) | person (人) | |||

| particle (分子) | parcel (小包) | |||

| patron (後援者) | pattern (模様) | |||

| piazza (《イタリア都市の》広小路) | place (場) | plaza ((スペイン都市などの)広場) | ||

| poignant (痛切な) | pungent (辛らつな) | |||

| poison (毒薬) | potion (《毒液の》一服) | |||

| poor (貧しい) | pauper (乞食) | |||

| pope (ローマ教皇) | papa (パパ) | |||

| praise (ほめる) | price (価格) | |||

| quiet (静かな) | quit (やめる) | quite (すっかり) | coy (内気な) | |

| raid (襲撃) | road (道路) | |||

| ransom (身代金) | redemption (買い戻し) | |||

| ratio (比率) | ration (割り当て) | reason (理由) | ||

| respect (尊敬する) | respite (《仕事などの》小休止) | |||

| restrain (抑制する) | restrict (制限する) | |||

| rover (放浪者) | robber (泥棒) | |||

| saliva (唾液) | slime (ねば土,ぬめり) | |||

| scandal (恥辱) | slander (中傷) | |||

| scourge (むち,天罰) | excoriate (皮をはぐ) | |||

| scout (斥候) | auscultate (聴診する) | |||

| secure (安全な) | sure (自信を持って) | |||

| sergeant (軍曹) | servant (使用人) | |||

| sovereign (主権者) | soprano (ソプラノ) | |||

| stack (干し草の山) | stake (杭) | steak (ステーキ) | stock (蓄え) | |

| supervisor (管理者) | surveyor (測量者) | |||

| tamper (干渉する) | temper (気性) | |||

| triumph (勝利) | trump (トランプ) | |||

| tulip (チューリップ) | turban (ターバン) | |||

| two (2の) | deuce (ジュース) | |||

| utter (口に出す) | outer (外側の) | |||

| valet (近侍) | varlet (従者) | |||

| vast (広大な) | waste (荒廃させる) | |||

| veneer (ベニア) | furnish (家具を設備する) | |||

| verb (動詞) | word (言葉) | |||

| whirl (旋回する) | warble (さえずる) | |||

| yelp (かん高い声を上げる) | yap (キャンキャン吠え立てる) | |||

| zero (ゼロ) | cipher (暗号) |

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2014-01-01 Wed

■ #1710. of yore [etymology][oe][vowel]

謹賀新年.本年も本ブログを続けていきます.よろしくお願いします.

New Year にちなんで,year と関連する(かもしれない)語の語源について.標題の of yore は「昔の,昔は」を意味する成句である.次のように形容詞的あるいは副詞的に用いる.

・ This was once a Roman road in days of yore.

・ The great composers of yore performed for kings and queens.

・ But Satan now is wiser than of yore.

yore は,古英語 gēar (year) の複数属格形 gēara に由来するとされる.属格は副詞的機能を果たしたので,「何年も前;昔」という意味が生じたものと解釈されている.yore 単独での副詞としての用法は古英語からあり,1613年の例を最後に廃用となったが,名詞としては ?c1350 に初出し,あらたに属格の副詞用法を反映したかのような of yore の成句が生まれ,現在まで続いている(成句の文証は a1375 より).

ただし,この語源説は音韻的には難があるようにもみえる.古英語の複数属格形が *geāra であればその後の音韻変化につながるが,実際には gēara ではなかったか.Skeat (Principles 55fn) は,"The A.S. ge-, as occurring here before á, represents the sound of mod. E. y; at any rate, it did so in late A.S." と解釈しており,もともとの下降2重母音 (falling diphthong) が上昇2重母音 (rising diphthong) へ変化したとみている.同様に,Klein も gēara と geāra を並記して,両方とも妥当な古英語形であるとみなしている.さらに,Barnhart も geāra を "variant" とみなしている.Partridge もこの語源説に特に問題を認めていない.

だが,OED の yore, adv. (and adj.) では,語源について "Old English geára, also geáre, geáro, adverbial formations of obscure origin." としており,"year" との関連については言及を避けている.Oxford 系の語源辞典は,同様に "of obscure origin" を添えている.OED に記されている別の語源説によると,gefyrn (< ge- + fyrn (long ago)) をまねて ge- + ār (ere) として造語されたものではないかともされる.

上記の事情で,複数属格説はいまだ完全なる定説というわけではないが,多くの語源学者が採用している有力な説であることには違いない.もしこの語源説が受け入れられるとすれば,成句 of yore は,古英語の名詞を副詞化する複数属格の用法が,機能と形態において,限りなく間接的な形ではあるがかろうじて現在にまで伝わった希有な例ということになる.

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

・ Skeat, Walter William, ed. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. New ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1882.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

2013-12-30 Mon

■ #1708. *wer- の語根ネットワークと weird の語源 [etymology][indo-european][literature][shakespeare][word_family]

昨日の記事「#1707. Woe worth the day!」 ([2013-12-29-1]) で,印欧語根 *wer- (to turn, bend) に由来する動詞 worth について取り上げた.この語根に由来する英単語は数多く,語彙の学習に役立つと思われるので,『英語語源辞典』 (1643) に従って語根ネットワークを示そう.

・ Old English: inward, stalworth, -ward, warp, weird, worm, sorry, worth, wrench, wrest, wrestle, wring, wrinkle, wrist, wry

・ Middle English: (wrap)

・ Old Norse: wrong

・ Other Germanic: gaiter, garrote, ribald, (wrangle), wrath, wreath, wriggle, writhe, wroth

・ Latin: avert, controversy, converge, converse, convert, dextrorse, diverge, divert, extrovert, introvert, inverse, obvert pervert, prose, reverberate, revert, (ridicule), subvert, transverse, universe, verge, vermeil, vermi-, vermicelli, vermicular, vermin, versatile, verse, version, versus, vertebra

・ Greek: rhabd(o)-, rhabdomancy, rhapsody, (rhomb, rhombus)

・ Slavic: verst

・ Sanskrit: bat (speech)

一見すると形態的には簡単に結びつけられない語もあるが,意味的には「曲がりくねった」でつながるものも多い.くねくね動く虫 (worm) のイメージと結びつけられるものが多いように思われる.

この中で,特に weird (不思議な,気味の悪い)を取り上げよう.この語の語源を古英語まで遡ると,(ge)wyrd (運命)にたどりつく.古英語文学においてとりわけ重要な単語であり概念である."to happen" を意味する weorþan の名詞形であり,"what is to happen" (起こるべきこと)を意味した.現代標準英語では「運命」の語義は古風だが,スコットランド方言などではこの語義が生きている.

さて,この語は古英語以来,名詞として用いられていたが,1400年くらいから「運命を司る」を意味する形容詞としての用法が発達した.形容詞用法としては,Shakespeare が Macbeth において weird sisters (魔女;運命の3女神)を用いたことが後世に影響を与え,Shelley, Keats などのロマン派詩人もそれにならった.しかし,Shelley らは意味を「運命を司る」から「不可思議な,超自然的な」へと拡大し,さらに「奇妙な,風変わりな」の語義も発展させた.ロマン派詩人ならではの意味の発展のさせ方といえよう.この語は,古英語と後期近代英語の文学を象徴するキーワードといってもよいのではないか.

現在の語形 weird は,中英語の北部方言形 wērd, weird に由来するとされる.Shakespeare 1st Folio では,the weyward sisters という綴字が見られ,語源的に区別すべき wayward (強情な;気まぐれな)との混同がうかがえる.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2013-12-11 Wed

■ #1689. 南西太平洋地域のピジン語とクレオール語の語彙 [pidgin][creole][map][reduplication][lexicology][etymology][tok_pisin]

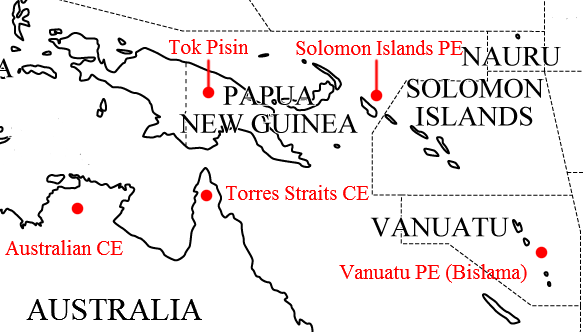

昨日の記事「#1688. Tok Pisin」 ([2013-12-10-1]) を受けて,南西太平洋地域のピジン語とクレオール語の話題.関連諸言語の分布図を,Gramley (220) の地図を参考に示してみた.

ここに挙げられているピジン語やクレオール語は歴史的に関連が深く,言語的にも近い.いずれも英語を上層言語 (superstrate language) 及び語彙供給言語 (lexifier) とする混成語で,実際にいずれも語彙の8割前後は英語ベースである.Mühlhäusler を参照した Gramley (220) の表によると,ヴァヌアツの Bislama (「#1536. 国語でありながら学校での使用が禁止されている Bislama」 ([2013-07-11-1]) を参照), パプアニューギニアの Tok Pisin, ソロモン諸島の Solomon Pijin の3ピジン語でみると,語種分布は以下の通りである.

| English | Indigenous | Others | |

|---|---|---|---|

| Bislama | 90% | 5 | 3 (French) |

| Tok Pisin | 77 | 16 | 7 (German etc.) |

| Solomon Pijin | 89 | 6 | 5 |

一般にピジン語やクレオール語の語彙は,上層言語を基準とすると,迂言,翻訳借用 (loan_translation),意味変化,加重 (reduplication),異分析などの例に満ちている.以下に,Gramley (220--22) に拠って Tok Pisin からの例を示そう.hair という代わりに gras bilong hed (grass that belongs to the head),beard という代わりに gras bilong fes (grass that belongs to the face) といった風である.現在形と過去形の区別はなく,例えば stei (stay) は文脈次第で現在・過去いずれの意味にもなりうる.tudir (too dear) は,「高価な」を表わす1語として分析され,同様に lego (let go) は「行かせる」, sekan (shake hands) は「和解する」として語彙化している.英語 arse (尻)に起源をもつ, as は文体的に中立な「後部;尻」であり,さらに意味変化を起こして「起源;原因」の意でも用いられる.that's all に起源をもつ tasol は,一般的に but の意味の接続詞として発達した.加重の例については,「#65. 英語における reduplication」 ([2009-07-02-1]) を参照されたい.

現地の文化が語彙に反映されることもある.とりわけ親族名称 (kinship terms) では,mama (mother), papa (father) までは標準英語と同じだが,父系のおじとおばはそれぞれ smalpapa, smalmama だが,母系のおじとおばはともに kandare という1語で表わす.祖父母と孫は性別の区別もなく,一緒くたに tumbuna と表現する.兄弟姉妹も,同性であれば brata,異性であれば susa を用いるという点で,標準英語と異なる.

・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.

2013-10-28 Mon

■ #1645. 現代日本語の語種分布 [japanese][lexicology][statistics][etymology][loan_word][lexical_stratification]

英語語彙の語種別の割合について,これまで多くの記事で各種統計を示してきた.

・ [2012-09-03-1]: 「#1225. フランス借用語の分布の特異性」

・ [2012-08-11-1]: 「#1202. 現代英語の語彙の起源と割合 (2)」

・ [2012-01-07-1]: 「#985. 中英語の語彙の起源と割合」

・ [2011-09-18-1]: 「#874. 現代英語の新語におけるソース言語の分布」

・ [2011-08-20-1]: 「#845. 現代英語の語彙の起源と割合」

・ [2010-12-31-1]: 「#613. Academic Word List に含まれる本来語の割合」

・ [2010-06-30-1]: 「#429. 現代英語の最頻語彙10000語の起源と割合」

・ [2010-05-16-1]: 「#384. 語彙数とゲルマン語彙比率で古英語と現代英語の語彙を比較する」

・ [2010-03-02-1]: 「#309. 現代英語の基本語彙100語の起源と割合」

・ [2009-11-15-1]: 「#202. 現代英語の基本語彙600語の起源と割合」

・ [2009-11-14-1]: 「#201. 現代英語の借用語の起源と割合 (2)」

・ [2009-08-19-1]: 「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」

・ [2009-08-15-1]: 「#110. 現代英語の借用語の起源と割合」

「#334. 英語語彙の三層構造」 ([2010-03-27-1]),「#335. 日本語語彙の三層構造」 ([2010-03-28-1]),「#1526. 英語と日本語の語彙史対照表」 ([2013-07-01-1]) で見たように,英語と日本語の語彙は比較される歴史をたどってきており,結果として現代の共時的な語彙構成にも共通点が見られる.今回は,現代英語との比較のために,現代日本語の語種別の割合をみよう.一般的にこの種の語彙統計を得るのは難しいが,『日本語百科大事典』 (420--21) に拠りながら3種の調査結果の概観を示す.

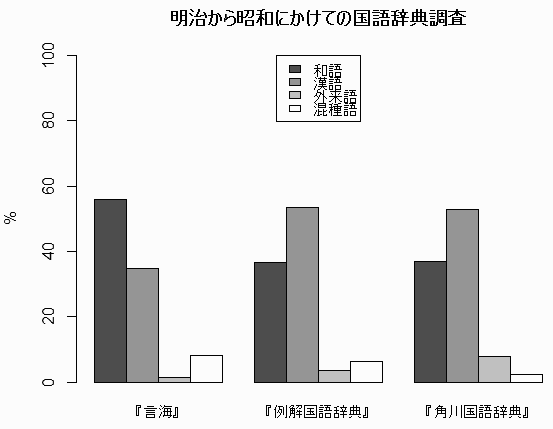

(1) 明治から昭和にかけての3種の国語辞典『言海』(明治22年;1889年),『例解国語辞典』(昭和31年;1956年),『例解国語辞典』(昭和44年;1969年)の収録語を語種別に数えた研究がある.総語数は,『言海』39,103,『例解国語辞典』40,393,『角川国語辞典』60,218 である.以下に割合を示す表と図を示そう.

| 和語 | 漢語 | 外来語 | 混種語 | |

|---|---|---|---|---|

| 『言海』 | 55.8% | 34.7 | 1.4 | 8.1 |

| 『例解国語辞典』 | 36.6 | 53.6 | 3.5 | 6.2 |

| 『角川国語辞典』 | 37.1 | 52.9 | 7.8 | 2.2 |

時代が進むにつれて,和語に対する漢語と外来語の割合が高まってきているのがわかる.昭和では,1/2強が漢語,1/3強が和語という割合だ.

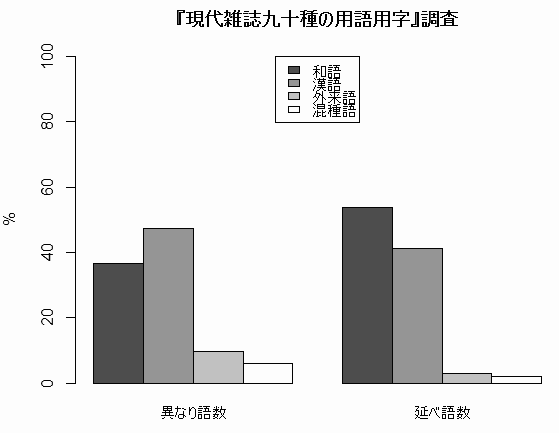

(2) 現代の書きことばについては,国立国語研究所の『現代雑誌九十種の用語用字』調査のデータがよく参照される.昭和31年(1956年)の雑誌から,助詞,助動詞,固有名詞を除いて語彙を収集したものである.得られた語彙は,異なり語数で30,331,延べ語数で411,972.21世紀の現在から見ると古いデータではあるが,質において比肩する新しい調査は行われていない.

| 和語 | 漢語 | 外来語 | 混種語 | |

|---|---|---|---|---|

| 異なり語数 | 36.7% | 47.5 | 9.8 | 6.0 |

| 延べ語数 | 53.9 | 41.3 | 2.9 | 1.9 |

異なり語数と延べ語数では数値がかなり異なっており,特に和語と漢語の順位が入れ替わっているのが注目に値する.

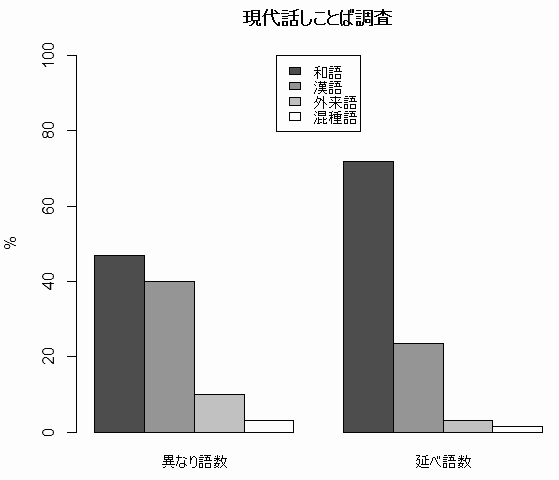

(3) 現代の話しことばの調査としては,知識層を対象としたものがある.日本語教育および語学関係の研究者7人とその話し相手の会話を延べ42時間分録音し,分析したものである.異なり語数は4,617で,延べ語数は64,023.

| 和語 | 漢語 | 外来語 | 混種語 | |

|---|---|---|---|---|

| 異なり語数 | 46.9% | 40.0 | 10.1 | 3.0 |

| 延べ語数 | 71.8 | 23.6 | 3.2 | 1.4 |

話しことばでは,書きことばと異なり,異なり語数と延べ語数の間で和漢語の順位入れ替えはない.いずれの数え方でも和語の割合が最も多いが,とりわけ延べ語数では和語が圧倒している.

この話しことばの調査では,公的な場面や私的な場面など場面別に分析がなされたが,全体的な傾向として,和語は (1) 私的な場面でのほうが多い,(2) 延べ語数でのほうが多い,(3) 使用頻度の高い語ほど多い,(4) 話し言葉でのほうが多い,という結果が出た.私的な話しことばで高頻度に用いられる語は,和語である確率が最も高いということになる.この結果は直感と一致するだろう.

英語においても本来語は「私的な場面の話しことばで高頻度に用いられる」確率が高いと想像されるが,これについては統計は見たことはなく,今後,実証してゆく必要があるかもしれない.

・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.

2013-10-26 Sat

■ #1643. 喉頭音理論 [reconstruction][indo-european][laryngeal_theory][etymology][phonetics][saussure][hittite]

「#1640. 英語 name とギリシア語 onoma (2)」 ([2013-10-23-1]) で話題にした喉頭音理論 (laryngeal theory) について,もう少し解説する.

理論の提唱者は,Ferdinand de Saussure (1857--1913) である.Saussure は,1879年の印欧祖語の動詞の母音交替に関する研究 (Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig: 1879) で,内的再建の手法により,印欧祖語 (IE) の長母音は,基本母音 e/o とある種の鳴音 ("coéfficients sonantiques") との結合によって生じたものであると仮定した.この鳴音はデンマークのゲルマン語学者 H. Mó により,セム語で ə と表記される喉頭音 (laryngeal) と比較された.この仮説はしばらくの間は注目されなかったが,20世紀初頭の Hittite の発見と解読にともない(「#101. 比較言語学のロマン --- Tocharian と Anatolian」 ([2009-08-06-1]) を参照),そこに現れる ḫ が問題の喉頭音ではないかと議論されるようになった.

喉頭音理論によれば,IE の長母音 ē, ā, ō は,schwa indogermanicum と称されるこの ə が,後続する短母音と結びつくことによって生じたものだという.この喉頭音は,Hittite を含む少数の Anatolia 語派の言語に痕跡が見られるのみで他の印欧諸語では失われたが,諸言語において母音の音価を変化 (coloring) させた原因であるとされており,その限りにおいて間接的に観察することができるといわれる.

喉頭音理論で仮定されている喉頭音の数と音価については様々な議論があるが,有力な説によると,h1 (neutral, e-coloring), h2 (a-coloring), h3 (o-coloring) がの3種類が設定されている.それぞれの音価は,無声声門閉鎖音,無声喉頭摩擦音,有声喉頭摩擦音であるとする説がある (Fortson 58) .

喉頭音理論は印欧諸語の母音の解明に貢献してきた.しかし,Hittite の研究が進むにつれ,そのすべてが古形ではないこと,問題の ḫ が子音的性質 (schwa consonanticum) をもつことが分かってきて,喉頭音理論を疑問視する声があがってきた.現在に至るまで,同理論は印欧語比較言語学における最重要の問題の1つとなっている.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.

・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2013-10-23 Wed

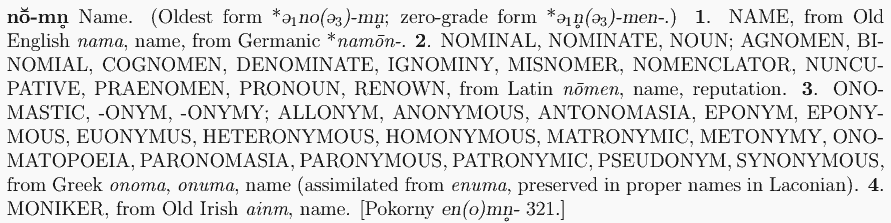

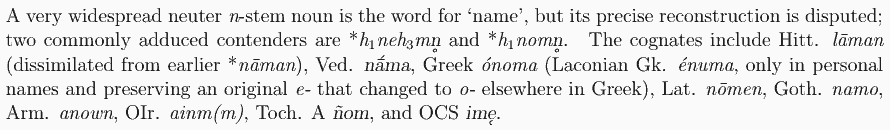

■ #1640. 英語 name とギリシア語 onoma (2) [reconstruction][indo-european][laryngeal_theory][etymology][phonetics][saussure][hittite]

昨日の記事「#1639. 英語 name とギリシア語 onoma (1)」 ([2013-10-22-1]) に引き続き,ギリシア語 onoma の語頭母音 o- の謎に迫る.

参考資料にもよるが,name の再建された印欧祖語形は *nomn-, *nomen- などとして挙げられていることが多い.しかし,印欧語比較言語学のより専門的な立場からは,さらに早い段階の形態として,ある別の音が語頭に存在したはずだと主張されている.昨日の記事でも参照した Watkins の印欧語根辞書より,該当箇所を掲げよう.

問題となるのは,1行目のかっこ内にある "Oldest form" である.n の前に,ə1 という記号が見える.この記号は参考書によっては H1 や h1 とも書かれる.これは,印欧語比較言語学で長らく議論されている一種の喉頭音 (laryngeals) で,具体的にどのような調音特性をもっているのかについては議論があるが,印欧諸語の多くの形態を説明するのに理論的にぜひとも想定しなければならないと考えられている音である.

1879年,かの Saussure が印欧祖語におけるこれらの喉頭音の存在を予見したことはよく知られている.ただし,この「喉頭音理論」 (laryngeal theory) が注目を集めるまでには,1915年の Hittite 文献の解読に伴い,対応する喉頭音の実在が明らかにされるのを待たなければならなかった.Saussure 以来,Meillet, Kuryłovicz, Benveniste, Szemerényi などの碩学が喉頭音の分布の問題に挑んできたが,いまだに解決には至っていない.同理論を疑問視する立場もあり,このような学問的な立場の違いにより,祖語の異なった解釈や再建がなされる事態となっている(『英語語源辞典』, p. 1655).

喉頭音理論によれば,語頭で子音の前位置の喉頭音は,Greek, Armenian, Phrygian では母音化したが,他の多くの言語では母音化せずに消失した (Fortson 57) .したがって,問題の再建された語頭の ə1 は,英語を含む多くの言語では消失し,痕跡を残していないが,ギリシア語など少数の言語では母音化して残っていることになる.例えば,Laconian Greek では人名としての énuma が残っており,予想されるとおり,語頭に e が見られる.一方,Greek ónoma は語頭に e ではなく o を示すが,これは後続音節の後舌母音に影響されて,本来の e が後舌化したものと考えられる (Pokorny 321) .Fortson (111) の解説を引用しよう.

このように,英語 name に対するギリシア語 ónoma の語頭母音を説明するには,喉頭音理論という大装置を持ち出す必要がある.しかし,喉頭音理論そのものがいまだに議論されているのであり,上記とて,あくまで1つの可能な説明としてとらえておくべきかもしれない.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

・ Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 2 vols. Tübingen and Basel: A. Francke Verlag, 2005.

2013-10-22 Tue

■ #1639. 英語 name とギリシア語 onoma (1) [etymology][indo-european][loan_word][cognate][word_family]

10月5日付けで「素朴な疑問」に寄せられた疑問より.

Online Etymology Dictionaryでnameを調べますと,"PIE *nomn-"とあり,ほとんどの言語において"n"で始まっていますが,Greekなど一部で"n"の前に母音があるのを不思議に思いました.何か訳があるのだろうと思います.ご教示いただけるとうれしいです.

英語 name は基礎語として,多くの印欧諸語に同族語 (cognate) がみられる.以下は,OED より同族語の例一覧である.

Cognate with Old Frisian nama, noma (West Frisian namme), Middle Dutch name, naem (Dutch naam), Old Saxon namo (Middle Low German nāme, nām), Old High German namo, nammo (Middle High German name, nam, German Name), Old Icelandic nafn, namn, Norn (Shetland) namn, Old Swedish nampn, namn (Swedish namn), Danish navn, Gothic namo, and further with Sanskrit nāman, Avestan nāman-, ancient Greek ὄνομα, classical Latin nōmen, Early Irish ainm (Irish ainm), Old Welsh anu (Welsh enw, henw), Old Church Slavonic imw (genitive imene), Russian imja (genitive imeni), Old Prussian emmens, etc.

ゲルマン諸語,ラテン語を始めとして多くの言語で語頭の n を示す.これ以外にも Tocharian A ñom, Tocharian B ñem, Hittite lāman (先行する nāman からの語頭子音の異化により)なども,語頭 n をもつ仲間とみてよい.しかし,ギリシア語 ὄνομα を筆頭に,上記引用の後半に挙がっている数例では n の前に母音が示されている.この母音は何なのだろうか.

この問題を考察するに先だって,name の語根ネットワークで英語語彙を広げておこう (以下,Watkins 59 より).まずは,ゲルマン祖語の namōn- から古英語の nama を経て,現代英語の基礎語 name がある.次に,ラテン語 nōmen (name, reputation) から,nominal, nominate, noun; agnomen, binomial, cognomen, denominate, ignominy, misnomer, nomenclator, nuncupative, praenomen, pronoun, renown など多くの語が英語に借用されている.そして,ギリシア語 onoma, onuma からは,onomastic, -onym, -onymy; allonym, anonymous, antonomasia, eponym, eponymous, euonymus, heteronymous, homonymous, matronymic, metonymy, onomatopoeia, paronomasia, paronymous, patronymic, pseudonym, synonymous が入っている.最後に,古アイルランド語 ainm から moniker (name (humorously)) が英語に取り込まれた.

上記のように英単語にもギリシア語系の onoma が多く反映されているので,この最初の o が何であるのかは確かに気になるところである.『英語語源辞典』では,Gk ónoma の o- は語頭添加音 (prosthesis) ではないかとしているが,印欧語比較言語学ではまた別の議論が展開されている.それについては,明日の記事で.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2013-09-27 Fri

■ #1614. 英語 title に対してフランス語 titre であるのはなぜか? [etymology][reduplication][consonant][phonetics][dissimilation][doublet][metathesis][french][sobokunagimon]

9月12日に「素朴な疑問」コーナーで次のような質問をいただいた.「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) を受けて,同じ [r] と [l] の交替に関する質問である.

uca 2013-09-12 02:50:55

先日のトピックで羅stellaと英starの関係について触れられていましたが,さらに疑問に感じたことがあります.それは,仏titreと英titleの関係です.これにはどういう経緯があったのでしょうか.ラテン語ではtitulusなので,この変化はあくまでフランス語内での変化なのでしょうか.ご教授いただければ幸いです.

英語の title に対してフランス語は確かに titre である.語源をひもとくと,印欧祖語 *tel- (ground, floor, board) に遡る.この語根の加重形 (reduplication) をもとに印欧祖語 *titel- が再建されており,これが文証されるラテン語 titulus (inscription, label) へ発展したとされる.「平な地面や板に刻んだもの」ほどの原義だろう.ここから「銘(文),説明文,表題」などの語義が,すでにラテン語内で発達していた.このラテン語形は,古フランス語 title として発展し,これが英語へ借用された.初出は14世紀の初め頃である.ただし,古英語期に同じラテン語形を借用した titul が用いられていたことから,中英語の tītle は,この古英語形から発達したものと解釈する OED のような立場もある.いずれにせよ,英語では一貫して語源的な [l] が用いられていたことは確かである.

すると,現代フランス語 titre の [r] は,フランス語史の内部で説明されなければならないということになる.英語やフランス語の語源辞典などにいくつか当たってみたが,多くは単に [l] > [r] と記述があるのみで,それ以上の説明はなかった.ただし,唯一 Klein は,"OF. title (in French dissimilated into titre)" と異化 (dissimilation) の作用の結果であることを,明示的に述べていた.

Klein ならずとも,[r] と [l] の交替といえば,思いつく音韻過程は異化である.しかし,「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) でも説明したとおり,異化は,通常,同音が語の内部で近接している場合に生じるものであり,今回のケースを異化として説明するには抵抗がある.例えば,フランス語でも典型的な異化の例は,couroir > couloir (廊下) や murtrir > multrir (傷つける)のようなものである.しかし,同音の近接とはいわずとも,調音音声学的な動機づけは,あるにはある.[t] と [l] は舌先での調音位置が歯(茎)でほぼ一致しているので,調音位置の繰り返しを嫌ったとも考えられるかもしれない.だが,[r] とて,現代フランス語と異なり当時は調音位置は [t] や [l] とそれほど異ならなかったはずであり,やはり調音音声学的な一般的な説明はつけにくい.異化そのものが不規則で単発の音韻過程だが,title > titre は,そのなかでもとりわけ不規則で単発のケースだったと考えたくなる.

だが,類例がある.ラテン語で -tulus/-tulum の語尾をもつ語で,[l] が [r] へ交替したもう1つの例に,capitulum > chapitle > chapitre がある.共時的には,フランス語には英語風の -tle は事実上ないので,音素配列上の制約が働いているのだろう.歴史的に -tle が予想されるところに,-tre が対応しているということかもしれない.この辺りの通時的な過程および共時的な分布はフランス語(史)の話題であり,残念ながらこれ以上私には追究できない.

話題として付け加えれば,英語 title あるいはフランス語 titre の派生語における [l] と [r] の分布をみてみるとおもしろい.フランス語では,派生語 titulaire, titulariser では,ラテン語からの歴史的な [l] を保っている.もちろん,英語 titular も [l] である.化学用語の英語 titrate (滴正する), titration, titrable, titrant は,フランス語の名詞 titre から作った動詞 titrer の借用であり,[r] を表わしている.また,英語で title と同根の tittle (小点;微少)についても触れておこう.この2語は2重語であり,形態上は母音の長短の差異を示すにすぎない.スペイン語の文字 ñ の波形の記号は tilde と呼ばれるが,これはラテン語 titulus より第2子音と第3子音が音位転換 (metathesis) したスペイン語形がもとになっている.したがって,title, tittle, tilde は,形態的にも意味的にも緩やかに結びつけられる3重語といってもよいかもしれない.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

2013-09-23 Mon

■ #1610. Viking の語源 [etymology]

どの言語にも語源不詳・未詳の語は多数あるが,とりわけ歴史文化的に重要な語の場合には,活発な議論の対象となることが多い.英語(史)において Viking (ヴァイキング)は,語源が未解決である最重要語の1つである.

英語での初出は1807年と意外に遅い.一説によると,この語は Old Norse, Old Icelandic vīking-r の借用であり,この元の語は vīk (creek, inlet, bay) + -ingr (one belonging to) と分析される派生語である.すなわち,「入り江に住む者,入り江に出入りする者」ほどの意味となる.ここで1つの問題は,Viking が北欧語起源ということになると,北欧人が自分たちのことを「入り江の人」と自称していたことになりそうだが,それはなぜだろうか.彼らが入り江に出入りしていたことは事実だろうが,それが自称となるほどに彼らの強いアイデンティティと結びつけられていたのだろうか.海賊行為を働く人々を指す他称としてであれば理解できそうにも思うが,その場合には北欧語起源であるのがなぜか分からなくなる.

一方,OED の採用している説は Anglo-Frisian に語源を求めている.ヴァイキングがある土地を襲う際に,一時的にキャンプを張る習慣があった.古英語には,キャンプの意味での wīc が文証されるし,wīcingsceaða (海賊行為)や sǣ-wīcingas (海賊)もすでに現れている.一方,Old Norse, Old Icelandic では10世紀後半にならないと問題の語が現れないので,文献学的にいえば古英語(さらに遡って Anglo-Frisian)に起源を求める説に利点がある.ただし,語源を求めるに際して文献至上主義には気をつけなければならないし,Anglo-Frisian 説では,ノルウェーをはじめとする北欧諸国の入り江に vīk のついた地名が異常に多い事実もうまく説明できない.この場合,Anglo-Frisian 発の語が北欧諸語に借用されたという筋書きを想定しなければならないが,この借用過程はどのように説明されるのかという別の問題が生じる.

以上,主として荒 (100--03) に拠って Viking の語源説を見た.なお,日本語で食べ放題の食事スタイルを「バイキング」と呼んでいるが,これは和製語である.英語では,smorgasbord (立食の北欧料理) といったり,単に buffet ともいう.

・ 荒 正人 『ヴァイキング 世界史を変えた海の戦士』 中央公論新社〈中公新書〉,1968年.

2013-09-15 Sun

■ #1602. star の語根ネットワーク [etymology][indo-european][loan_word][cognate][word_family]

「#1597. star と stella」 ([2013-09-10-1]) で star の諸言語における同根語を挙げたが,今回は star と印欧語根を同じくする英単語群をさらに列挙したい.

ゲルマン語系からは,本来語の star が残っているにすぎない.印欧祖語で接尾辞つきの *stēr-lā- に由来するラテン語 stella からは,stellar, stellate, constellation などが入ったことは既述のとおりである.他にも,stellion (星状うろこを尾にもつトカゲ),stellify ([神話などで人を]星に変える)などがある.一方,印欧祖語の基底形 *əster- に由来するギリシア語の astēr やその派生形 astron からは,aster, asteriated, asterisk, asterism, asteroid, astral, astro- (ex. astrology, astronomer, astronomy); astraphobia, disaster などが英語に入った.ペルシャ語 sitareh (star) からは,固有名詞 Esther が借用された.

disaster と星が関係しているのに興味を覚えるかもしれない.中世の占星術では,惑星の運行が人の運命・運勢に決定的な影響を及ぼすものと考えられていた.幸運をもたらす惑星が近くにないとき,つまり dis- (away from) + aster (star) のとき,人は災難に遭うものと信じられたのである.

本ブログでの他の「語根ネットワーク」シリーズとしては,「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]), 「#1043. mind の語根ネットワーク」 ([2012-03-05-1]), 「#1124. 地を這う賤しくも謙虚な人間」 ([2012-05-25-1]),「#1557. mickle, much の語根ネットワーク」 ([2013-08-01-1]) を参照.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2013-09-10 Tue

■ #1597. star と stella [consonant][phonetics][dissimilation][assimilation][etymology][suffix][sobokunagimon]

8月20日付けで,「素朴な疑問」コーナーにて次のような質問をいただいたので,考えてみたい.

piano 2013-08-20 09:25:05

Online Etymology Dictionaryでstarを調べますと,ラテン語だけ"stella" と最後の子音が"l"になっています."r"→"l"という子音の変化はしばしば起こることなのでしょうか.ご教示いただけるとうれしいです.

[r] と [l] の単語内での交替については,「#72. /r/ と /l/ は間違えて当然!?」 ([2009-07-09-1]) で見たとおり,いくつかの事例が確認される.異化 (dissimilation) と呼ばれる音韻過程の典型例である.しかし,今回の英語 star とラテン語 stella との対応は,[r] と [l] の異化とは無関係だろう.「#90. taper と paper」 ([2009-07-26-1]) や「#259. phonaesthesia と 異化」 ([2010-01-11-1]) でも触れたが,異化は [r] や [l] が単語内で繰り返し現れる場合に起こりやすい.つまり,異化は個々の単語において単発に生じるものであるとはいえ,その動機がでたらめなわけではない.star やその印欧諸語の同根語の語形をみてみると,特に流音の繰り返しは確認されないので,たまたまこの語に作用した異化とみなすのには無理がある.では,star と stella の子音の対応は,ほかにどのように説明されるのだろうか.

まず,語源形と同根語の形態をざっとみてみよう.印欧祖語では *ster- (star) が再建されている.より古い段階の *əster- から発展したとされ,一説によると Akkadian Ištal (Venus に相当する女神)からの借用語という.ゲルマン祖語としては *sternōn が再建され,ゲルマン諸語では OE steorra, Du. ster, OHG sterno/sterro, G Stern, ON stjarna, Goth. staírnō などが文証される.いずれも問題の子音は r である.なお,n を残す形態は,英語でも ON stjarna に影響を受けた stern という形態として北部方言でいまなお確認される.非ゲルマン系でも,Gk astḗr, Welsh seren, Skt stár, Hitt. haster-, Toch. A śreǹ (nom.pl.) と軒並み r が現れる.

ところが,ロマンス系では Latin stella を含め,問題の子音は l に対応しているか,あるいは脱落したかである.このラテン語形は,俗ラテン語形 *stēla を経由して,F étoile, It. stella, Rum. stea などへと発達した.唯一の妙な例は,r と l を両方含む Sp. estrella で,これは Gk āstron を借用した L astrum との混成を示している.

結局のところ,英語 star やその他ほとんどの同根語にみられる r こそが歴史的な子音なのであって,ラテン語 stella に含まれる l は例外的だということになる.では,ラテン語の例外的な子音 l はいかにした生じたのだろうか.OED の star, n.1 の語源欄によれば,L stella は文証されない *ster-la から発展したものではないかという.この仮定される接尾辞 -la について OED は説明を与えていないが,Skeat の語源辞典が指摘する通り,指小辞 (diminutive) と考えてよいだろう(cf. フランス語 soleil (太陽)が語根+指小辞の語形成であることと比較).この la の直前の位置において,語根の r が l に同化(異化ではなく)され,ll を示すようになったのではないか.ただし,Partridge の語源辞典では,IE *ster- の異形として *stel- が再建されていることも異論として付け加えておこう.

ラテン語 stella に基づく英語への借用語には,固有名詞 Stella のほか,constellation, stellar, stellate などがある.英国留学中にお世話になったビール Stella Artois も例として外せない.

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

・ Skeat, Walter William, ed. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. New ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1882.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

2013-08-27 Tue

■ #1583. swine vs pork の社会言語学的意義 [french][lexicology][loan_word][etymology][popular_passage][diglossia][borrowing][register][lexical_stratification][animal]

「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) の記事で,英語史で有名な calf vs veal, deer vs venison, fowl vs poultry, sheep vs mutton, swine (pig) vs pork, bacon, ox vs beef の語種の対比を見た.あまりにきれいな「英語本来語 vs フランス語借用語」の対比となっており,疑いたくなるほどだ.その疑念にある種の根拠があることは「#332. 「動物とその肉を表す英単語」の神話」 ([2010-03-25-1]) でみたとおりだが,野卑な本来語語彙と洗練されたフランス語語彙という一般的な語意階層の構図を示す例としての価値は変わらない(英語語彙の三層構造の記事を参照).

[2010-03-24-1]の記事でも触れたとおり,動物と肉の語種の対比を一躍有名にしたのは Sir Walter Scott (1771--1832) である.Scott は,1819年の歴史小説 Ivanhoe のなかで登場人物に次のように語らせている.

"The swine turned Normans to my comfort!" quoth Gurth; "expound that to me, Wamba, for my brain is too dull, and my mind too vexed, to read riddles."

"Why, how call you those grunting brutes running about on their four legs?" demanded Wamba.

"Swine, fool, swine," said the herd, "every fool knows that."

"And swine is good Saxon," said the Jester; "but how call you the sow when she is flayed, and drawn, and quartered, and hung up by the heels, like a traitor?"

"Pork," answered the swine-herd.

"I am very glad every fool knows that too," said Wamba, "and pork, I think, is good Norman-French; and so when the brute lives, and is in the charge of a Saxon slave, she goes by her Saxon name; but becomes a Norman, and is called pork, when she is carried to the Castle-hall to feast among the nobles what dost thou think of this, friend Gurth, ha?"

"It is but too true doctrine, friend Wamba, however it got into thy fool's pate."

"Nay, I can tell you more," said Wamba, in the same tone; "there is old Alderman Ox continues to hold his Saxon epithet, while he is under the charge of serfs and bondsmen such as thou, but becomes Beef, a fiery French gallant, when he arrives before the worshipful jaws that are destined to consume him. Mynheer Calf, too, becomes Monsieur de Veau in the like manner; he is Saxon when he requires tendance, and takes a Norman name when he becomes matter of enjoyment."

英仏語彙階層の問題は,英語(史)に関心のある多くの人々にアピールするが,私がこの問題に関心を寄せているのは,とりわけ社会的な diglossia と語用論的な register の関わり合いの議論においてである.「#1489. Ferguson の diglossia 論文と中世イングランドの triglossia」 ([2013-05-25-1]) 及び「#1491. diglossia と borrowing の関係」 ([2013-05-27-1]) で論じたように,中英語期の diglossia に基づく社会的な上下関係の痕跡が,語用論的な register の上下関係として話者の語彙 (lexicon) のなかに反映されている点が興味深い.社会的な,すなわち言語外的な対立が,どのようにして体系的な,すなわち言語内的な対立へ転化するのか.これは,「#1380. micro-sociolinguistics と macro-sociolinguistics」 ([2013-02-05-1]) で取り上げた,マクロ社会言語学 (macro-sociolinguistics or sociology of language) とミクロ社会言語学 (micro-sociolinguistics) の接点という問題にも通じる.社会構造と言語体系はどのように連続しているのか,あるいはどのように断絶しているのか.

Scott の指摘した swine vs pork の対立それ自体は,語用論的な差異というよりは意味論的な(指示対象の)差異の問題だが,より一般的な上記の問題に間接的に関わっている.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow