2011-06-28 Tue

■ #792. she --- 最も頻度の高い語源不詳の語 [personal_pronoun][she][etymology][pchron][homonymic_clash]

[2009-12-28-1]の記事「西暦2000年紀の英語流行語大賞」で見たとおり,American Dialect Society の選んだ西暦2000年紀のキーワードは she だった.12世紀半ばに初めて英語に現われ,2000年世紀の後期にかけて,語そのものばかりでなくその referent たる女性の存在感が世界的に増してきた事実を踏まえての受賞だろう.その英語での初出は The Peterborough Chronicle の1140年の記録部分で,scæ という綴字で現われる.この scæ の指示対象が,Henry I の娘で王位継承を巡って Stephen とやりあった,あの男勝りの Matilda であるのが何ともおもしろい.結局 Matilda は後に息子を Henry II としてイングランド王位につけることに成功し,事実上の Plantagenet 朝創始の立役者ともいえる,歴史的にも重要な scæ だったことになる.該当箇所を Earle and Plummer 版より引用.

Þer efter com þe kynges dohter Henries þe hefde ben Emperice in Alamanie. 7 nu wæs cuntesse in Angou. 7 com to Lundene 7 te Lundenissce folc hire wolde tæcen. 7 scæ fleh 7 for les þar micel.

ところが,この she という語は,英語史では有名なことに,語源不詳である.[2010-03-02-1]の記事「現代英語の基本語彙100語の起源と割合」で she を古ノルド語からの借用語として触れたのだが,これは一つの説にすぎない.英語語彙のなかでは最も頻度の高い語源不詳の語といってよいだろう.

提案されている各説ともに,理屈は複雑である.諸説の詳細はいずれ紹介したいと思うが,ここではある前提が共有されていることを指摘しておきたい.古英語の3人称女性単数代名詞 hēo やその異形は,中英語までに母音部を滑化させ,古英語の3人称男性単数代名詞 hē や3人称複数代名詞 hīe の諸発達形と同じ形態になってしまった.この同音異義衝突 ( homonymic clash ) の圧力は,起源のよく分からない she を含めた数々の異形が3人称女性単数代名詞のスロットに入り込む流れを促した.後の3人称複数代名詞 they の受容も,同音異義衝突によって始動した人称代名詞の再編成の結果として理解できる.

she の起源を探る研究は,数々の異形の方言分布,初出年代,音声的特徴,類推作用などの関連知識を総動員しての超難関パズルである.hēo, hīe, sēo, sīo, hjō, sho, yo, ha, ho, ȝho, scæ, etc. これらの中からなぜ,どのようにして she が選択され,定着してきたのか.英語語源学の最大の難問の1つである.

・ Earle, John and Charles Plummer, eds. Two of the Saxon Chronicles Parallel with Supplementary Extracts from the Others. London: OUP, 1892. 2 vols.

2011-06-18 Sat

■ #782. willy-nilly [etymology][affix][morphology]

willy-nilly は「行き当たりばったりに(の);いやおうなしに(の)」を意味する語で,強弱格で脚韻を踏む語呂のよい表現である.will I [he, ye] nill I [he, ye] という表現がベースになっており,意志を表わす動詞 will とその否定形 nill ( < ne + will ) をそれぞれ主語代名詞と倒置させた譲歩表現である.OED によると初出は1608年で,次の例文が挙げられている.

Thou shalt trust me spite of thy teeth, furnish me with some money wille nille.

中英語以前では否定副詞 ne を動詞に前置して否定を形成するのが主流であり,しばしば動詞と一体になって発音されることが多かった.問題の nill ( ne + will ) を始め nam ( ne + am ), nas ( ne + was ) などの例があり,これを後接的 (proclitic) な ne という.一方,中英語以降に発達した否定の副詞に,動詞に後置される not,そしてその短縮形である n't がある.こちらは前接的 (enclitic) な否定辞と言われ,isn't, haven't, won't ( < wonnot < wol not ) など,現代英語でおなじみである.

will の否定としての won't の起源については[2009-07-25-1]の記事「one の発音は訛った発音」で取り上げたが,この否定形は17世紀に英語に現われた.もし従来の後接的な nill がより早い段階で新しい前節的な won't に置換されていたのであれば,標記の表現は willy-nilly ではなく,*willy-wonty なとどなっていたかもしれない.いや,euphony という観点からすればやはり willy-nilly のほうが語呂がよいから,いずれにせよこの表現が選択され定着していたと考えるのが妥当かもしれない

主語代名詞を表わす y はそれ自体が弱形として前接しているので,nilly の部分は will を中心として後接辞 n- と前接辞 -y が同時に付加された複雑な語形成を表わしていることになる.現代英語としては何気ない表現だが,形態素分析をすると will-y-n-ill-y と実に5つの形態素からなっている.総合的な (synthetic) 振る舞いを超越した多総合的な (polysynthetic) な振る舞いと言ってしかるべきだろう.「(多)総合的」という術語については,[2010-10-01-1]の記事「形態論による言語類型」を参照.

2011-05-21 Sat

■ #754. 産婆と助産師 [etymology][loan_word][french]

近年,日本語では古風な響きをもつ「産婆」に代わって「助産婦」さらに「助産師」という職業名が一般的に聞かれるようになった.「産婆」は「学」というよりは「術」あるいは「職人技」を思い浮かばせ,近代医学の1分野としての「助産学」よりも,古くて劣ったものという響きが付随している.この差別的な響きゆえに,公式な職業名としては用いられなくなっている.

英語でも,助産の仕事を指す語として,古い伝統的な響きを有する midwifery 「産婆術」と近代医学のオーラの漂う obstetrics 「産科学」の2語があり,日本語の状況と似ていなくもない.

OED によると,midwife は1303年,midwifery は1483年が初出で,英語での使用の歴史は長い.midwife の wife は「妻」ではなく「女性」の意味である.また,接頭辞 mid- は古い前置詞 mid "with" と考えられ,全体として "(a woman) with a mother at the birth" ほどの意味を表わす.中英語期の語形成ではあるが,本来語要素を組み合わせた点でゲルマン的な語である.

一方 obstetrics の初出は1819年で,その定義にもなっている例文では midwifery より重要な分野として言及されている: "the doctrines or practice of midwifery. . . Employed in a larger signification than midwifery in its usual sense." ただし,形容詞の obstetric は1742年と割りに早く出現している.obstetric の語源はラテン語 obstetrīcius で,ob- + stāre + -trīx で "a woman who stands before" 「(お産に)立ち会う女性」ほどの意味である.ほぼ同じ語形成で「前に立ちはだかる邪魔者」として obstacle も英語に入っている.

midwifery が obstetrics よりも古めかしく響くのは,Walker (39) によると,その語源とも関係しているという.

'Midwifery' is a word which derives from Old English rather than Latin or Greek, implying that historically it has been given a lower status than other branches of medicine. It is no coincidence that it has been predominantly practised by women.

関連して,職業(人)名にロマンス系借用語が多いことについては,寺澤盾先生の著書 (66) でも紹介されている.ものを作る職業の場合,材料は英語本来語だが,職人名は借用語であることが多い.これは「動物とその肉を表す英単語」の話題(前者は英語本来語で後者は借用語)とも関係している ([2010-03-24-1], [2010-03-25-1]) .ノルマン征服によりイングランド社会にフランス人(語)上位,アングロサクソン人(語)下位という序列が形成された歴史的事実が,これらの語彙の語源分布に反映されていると言われている.

| 職人名 | 素材・製品 |

|---|---|

| carpenter 「大工」 | wood 「木材」 |

| mason 「石工」 | stone 「石」 |

| tailor 「仕立屋」 | cloth 「布」 |

| fletcher 「矢羽職人」 | arrow 「矢」 |

| barber 「床屋」 | hair 「頭髪」 |

| butcher 「肉屋」 | meat 「食肉」 |

・ Walker, Julian. Evolving English Explored. London: The British Library, 2010.

・ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.

2011-05-12 Thu

■ #745. 結婚の誓いと wedlock [etymology][folk_etymology][royal_wedding][suffix][thesaurus][youtube][book_of_common_prayer]

先日の William & Catherine の royal wedding の「結婚の誓約」 (marriage vows) について,transcript が BBC: Royal wedding: Transcript of marriage service に掲載されている(本記事の末尾に再掲).誓約の場面は,こちらの Youtube 動画よりどうぞ.

結婚式を含む宗教的儀式の言語は,古い表現を豊富に残していることが多い.英国国教会の marriage vows は,1549年に出版された The Book of Common Prayer の誓約が土台となっており,以降,軽微な改変はあったものの,ほぼそのままの形で現在にまで伝わっている.したがって,今回の誓いも現代英語より近代英語を体現しているというほうが適切であり,古風な表現に満ちている.聖書の言語と同様,歴史英語の入門にはうってつけの教材だろう.

さて,英国国教会の長 the Archbishop of Canterbury が用いた古風な表現の1つに「結婚(している状態);婚姻」を表わす wedlock がある.holy wedlock と使われているように,宗教的に認められた婚姻関係を指すことが多い.語形をみる限り,lock 「錠前」と結びつけられるのではないかと考えるのが普通だろう.新郎新婦が "till death us do part" と誓い合っているように,夫婦の愛が錠前のように固く結びつけられるという含意ならばロマンチックだが,既婚者の多くが真っ先に想像する「結婚の錠前」とは,日常生活上のあれやこれやの制限のことだろう."Wedlock is a padlock." なる金言がある通りである.中世の登記には,独身者はラテン語で solutus 「放たれた,つながれていない」と表記されたが,これもよく理解できる.

wedlock を上記のように「結婚という錠前」と解釈する語源は言い得て妙,と膝をたたく既婚者も少なくないと思われるが,これはよくできた民間語源 ( folk etymology ) である.語源学の正しい教えに従えば,既婚者は錠前から解放される.wedlock は古英語より使われていた本来語で,当時は wedlāc という形態だった.-lāc は動作名詞を作る接尾辞で,wed 「誓い」と合わせて,本来は「誓いの行為;誓約」ほどの意味だった.そこから「結婚の誓約」の語義が生じ,中英語期には「結婚(している状態)」を表わすようになったのである.接尾辞 -lāc は,古英語では他にも以下のような派生語に見られたが,現代にまで残ったのは wedlock のみである.

brȳdlāc "nuptials", beadolāc "warfare", feohtlāc "warfare", heaðolāc "warfare", hǣmedlāc "carnal intercourse", wiflāc "carnal intercourse", rēaflāc "robbery", wītelāc "punishment", wrōhtlāc "calumny"

wedlock や marriage は類義語が多い.Visuwords の marriage や wedlock で類義語の関係図を見ると,結婚がすぐれて社会的な制度,社会的な拘束力のある「誓約の行為」であることを実感することができる.類義語の視覚化ツールとしては,[2010-08-11-1]の記事「toilet の豊富な婉曲表現を WordNet と Visuwords でみる」で紹介した Visual Thesaurus も参考までに.

Archbishop to Prince William: William Arthur Philip Louis, wilt thou have this woman to thy wedded wife, to live together according to God's law in the holy estate of matrimony?

Wilt thou love her, comfort her, honour and keep her, in sickness and in health; and, forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live?

He answers: I will.

Archbishop to Catherine: Catherine Elizabeth, wilt thou have this man to thy wedded husband, to live together according to God's law in the holy estate of matrimony? Wilt thou love him, comfort him, honour and keep him, in sickness and in health; and, forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live?

She answers: I will.

The Archbishop continues: Who giveth this woman to be married to this man?

The Archbishop receives Catherine from her father's hand. Taking Catherine's right hand, Prince William says after the Archbishop: I, William Arthur Philip Louis, take thee, Catherine Elizabeth to my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse: for richer, for poorer; in sickness and in health; to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law; and thereto I give thee my troth.

They loose hands. Catherine, taking Prince William by his right hand, says after the Archbishop: I, Catherine Elizabeth, take thee, William Arthur Philip Louis, to my wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse: for richer, for poorer; in sickness and in health; to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law; and thereto I give thee my troth.

They loose hands. The Archbishop blesses the ring: Bless, O Lord, this ring, and grant that he who gives it and she who shall wear it may remain faithful to each other, and abide in thy peace and favour, and live together in love until their lives' end. Through Jesus Christ our Lord. Amen.

Prince William takes the ring and places it upon the fourth finger of Catherine's left hand. Prince William says after the Archbishop: With this ring I thee wed; with my body I thee honour; and all my worldly goods with thee I share: in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

The congregation remains standing as the couple kneels. The Archbishop says: Let us pray.

O Eternal God, Creator and Preserver of all mankind, giver of all spiritual grace, the author of everlasting life: send thy blessing upon these thy servants, this man and this woman, whom we bless in thy name; that, living faithfully together, they may surely perform and keep the vow and covenant betwixt them made, whereof this ring given and received is a token and pledge; and may ever remain in perfect love and peace together, and live according to thy laws; through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Archbishop joins their right hands together and says: Those whom God hath joined together let no man put asunder.

The Archbishop addresses the congregation: Forasmuch as William and Catherine have consented together in holy wedlock, and have witnessed the same before God and this company, and thereto have given and pledged their troth either to other, and have declared the same by giving and receiving of a ring, and by joining of hands; I pronounce that they be man and wife together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

The Archbishop blesses the couple: God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, bless, preserve, and keep you; the Lord mercifully with his favour look upon you; and so fill you with all spiritual benediction and grace, that ye may so live together in this life, that in the world to come ye may have life everlasting. Amen.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2011-05-01 Sun

■ #734. panda と Britain [history][etymology][map][retronym][animal]

東北地方太平洋沖地震により影が薄くなってしまったが,本来この春にブレイクするはずだったのは,上野動物園に新しくやってきたパンダ,リーリーとシンシンである.いや,実際に上野に出ると,上野の山もアメヤ横丁も看板はパンダ一色である.

panda の語源はネパール語の対応する動物名で,フランス語を経由して19世紀前半に英語に入ってきた.当初この単語はパンダ科レッサーパンダ属 (Ailurus fulgens) の動物,すなわち lesser panda 「レッサーパンダ」を意味していた.シンシンやリーリーのようなパンダ科ジャイアントパンダ属 (Ailuropoda melanoleuca) の動物,すなわち giant panda 「ジャイアントパンダ」を指示するようになったのは,OED では1901年が初例である.つまり,19世紀には panda といえば専らレッサーパンダのことを指していたが,20世紀初めにジャイアントパンダが現われるにいたって,両者を区別するために,それぞれ lesser panda と giant panda という新しい名称が割り当てられたのである.さらに,以降,単純に panda といえばジャイアントパンダを指示するようになった.ここには,panda の意味変化と,曖昧さの除去のための形容詞付加という言語変化を見て取ることができる.

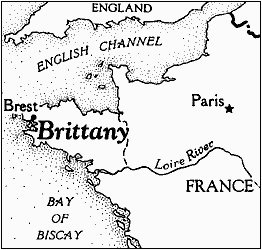

ここで類例として思い浮かぶのは Great Britain という呼称である.本来 Britain といえば,英国の主要な領土であるブリテン島を指した.これは,ケルト系原住民 Briton 「ブリトン人」にちなむ地名である.しかし,5世紀以降,ブリテン島に移住してきた the Angles, Saxons, and Jutes の西ゲルマン諸部族に追われ ([2010-05-21-1]),イギリス海峡を越えてフランス北西部に渡ったブリトン人が住み着いた土地も「ブリテン」と呼ばれることなったため,海峡をはさんで2つの「ブリテン」が共存するようになった.民族のルーツは1つとはいえ,異なる土地に同じ呼称では不便だったたため,新天地であるフランス北西部の半島一帯,すなわち現在の Brittany (フランス語で Bretagne,日本語で「ブルターニュ」)は Little Britain や Britain the less などと称され,区別されるようになった.一方,故郷であるブリテン島は1707年に England と Scotland が連合王国を形成したときに正式に Great Britain と命名された(以上の経緯については唐澤氏の著書の pp. 26--28 を参照).panda の場合と同様,ここには Britain の指示対象の拡大に伴う曖昧さを除去する目的での形容詞付加という過程が見て取れる.(以下の地図は『ランダムハウス英語辞典』より.)

・ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス---4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.

2011-04-24 Sun

■ #727. 語源学の自律性 [etymology][abduction]

語源学という分野の自律性については,[2010-08-06-1]の記事「語源学は技芸か科学か」で取り上げ,語源学の[2011-04-17-1]の記事「レトリック的トポスとしての語源」で再度言及した.言語学における語源学の位置づけは不安定で,評価が定まらない.語源学の使命は語の語源や語史を明らかにすることだが,そこで得られる知見は単発的で散発的になりがちである.語源の知見は,その語にまつわる基本的な情報を言語学の他の分野に提供する点で有益である.しかし,有益ではあってもそれだけでは補助的な役割に終始してしまい,分野としての自律性は確保されない.語源は多くの人々の関心を惹くし,言語に最も深い関心を寄せている言語学者にとって魅力の宝庫なのだが,それだけに語源学が必ずしも自立的な分野とみなされていないことは残念である.

一般に,語源学を言語学の諸分野の中に位置づければ,語彙論の下位部門に入れられることになろう.しかし,「通時的語彙論」とでも呼びうるこの語源学には,一般の語彙論には見られないいくつかの特徴がある.Malkiel (200--01) は4特徴を挙げ,これこそが語源学の autonomy の根拠であると主張する.以下にその4点を私の言葉で要約してみる(原文の引用はこのページのHTMLソースを参照).

(1) 語源探求には古代より尊ぶべき長い伝統があり,言語や語彙の関心に限定されず,広く人間の営みと関連づけられてきた.

(2) 語源探求は,文法など他の構造的な言語研究に従事する場合とはまったく異なる発想を要する abductive discipline である.

(3) 語源探求は,語彙論の1分野として形態と意味の両方,さらに意味を介して語と実世界との関係に注意を払うが,特に形態的な側面(音韻論や派生)に関心を集中させてきた経緯があり,その点で一日の長がある.

(4) 語源探求では,他分野以上に断片的な証拠と向かい合うことを強要されるが,この慢性的証拠不足という事情こそが,研究者の情熱をかき立て,同時に研究者を離反させる要因なのである.

この4点は,いずれも語源学の魅力こそ語っているが,独立した分野としての地位を与えるにはパンチが弱いというのが,私の印象である.それでも語源学のポジティヴな可能性を見いだそうとするのであれば,(2) の abductive な性質に期待したい.Malkiel が "creative etymology" (201) と呼んでいるように,語源探求の方法論は演繹 (deduction) でも帰納 (induction) でもなく,仮説形成 (abduction) である.Charles S. Peirce (1839--1914) の主張する科学の発見はおよそ abductive であり,同じことは言語学にも語源学にもあてはまるはずだ.ただし,abduction の原理が科学で広く受け入れられない限り,abduction に立脚した語源学が自律性を獲得することも難しいのかもしれない.

abduction とは,次のように定式化される推論の形式のことである(米森, p. 54).

驚くべき事実Cが観察される,

しかしもしHが真であれば,Cは当然の事柄であろう,

よって,Hが真であると考えるべき理由がある.

・ Malkiel, Yakov. "Etymology and General Linguistics." Word 18 (1962): 198--219.

・ 米森 裕二 『アブダクション 仮説と発見の論理』 勁草書房,2009年.

2011-04-17 Sun

■ #720. レトリック的トポスとしての語源 [etymology][rhetoric][political_correctness]

昨日の記事[2011-04-16-1]で,plagiarism の罪の重さを,語源を引き合いに出して説いた.新年度の最初にいくつかの授業で「剽窃」について語る(というか指導する)必要があったので,plagiarism の語の周辺をにわか調べした次第である.ある語の語源や語史を示し,過去と現在の意外な意味のつながりにより説得力を生み出すレトリック的話法を「語源論法」という.今回はこの語源論法で,剽窃が悪いことを説こうとしたわけだ.『レトリック』を著わしたルブール (57) によれば,「語源論法は古代以来,教養の精華として教授されてきており,現在でもなおレトリック的トポスであり続けている.」

しかし,この語源論法というトポスの受け手になる場合には,注意しなければならない.なぜならば,「この語源論法は歴史的実態をあまり気にせず,とんでもない派生関係をでっち上げることがしばしばある」からである (56) .語源的事実を歪曲あるいは無視して,でっち上げの語源を作って議論に利用するケースがある.例えば,性差別に関する political correctness (PC) の議論でよく知られいるものとして「human や history は,man や his を含んでいることから男性優位社会を象徴する語であり,男女平等の観点から好ましくない」というものがある.*huperson や *herstory という語があってもよいのではないかという議論になり得るが,語源的には human と man, history と his はまったく関係がない.他のレトリック的トポスも同じだが,語源論法も使い方次第で効果が変わる.

実のところ,私自身が持ちだした plagiarism の語源論法と極端なPC論者の human の語源論法との間には,証明力がない点で本質的な差はない.もちろん,現代の言語学的語源学が明らかにしている意味や形態の史的発達の記述に従えば,human の議論は誤った語源情報に基づいた議論であり,一方で plagiarism の議論は(完全に正確であるとは言い切れなくとも)より正確な語源情報に依拠している.しかし,plagiarism が語源的に「誘拐犯」を意味するからといって,剽窃が悪であることを証明することはできない.ある程度の説得力はあるかもしれないが(それを期待して語源論法を用いたのだが),証明力はない.語源論法はレトリックである以上,証明力でなく説得力を狙っているにすぎない.ルブールはレトリックにおける語源論法を次のように的確に評している.

確かに,ある言語体系において,ある語は何かを「意味する」.しかし,「語源的に」何かを意味するなどということはない.語源論法を援用することで当事者には学の後光が射す.言葉の「ほんとうの」意味を掴んでいるのは彼だけであるから,ほかの人間どもは何をいっていいかわからなくなり,黙るしかない,というわけなのだ./他の語の文彩と同じように,語源論法も詩的,示唆的,刺激的なものでありうる.しかし,証明力となると地口以上のものを持っているわけではない.語源論法はいくつもあるレトリックの一手段に過ぎず,それ以外の何物でもない〔中略〕.」 (58)

では,ルブールは語源論法をレトリックのトポスとして低く評価しているということなのだろうか.啓蒙書シリーズで『レトリック』を著わしている本人が,レトリックの一手段である語源論法を攻撃しているとは考えにくい.著者が本書の最後 (170) で述べているとおり,「レトリックは真理の道具か.必ずしもそうではない.しかし,平和の,洞察の,文化の道具ではある.もしくはそうなりうる可能性を持っている.」

現代の言語学において,語源学の立場が不安定で依存的であることは,[2010-08-06-1]の記事「語源学は技芸か科学か」で話題にしたとおりである.語源にレトリックとしての価値のあることは認めるとしても,それ自身が自立した体系的な学問領域になり得るかどうかは悩ましい問題である.語源学が技芸であったとしても,語源がレトリックのトポスであったとしても,語源(学)の地位を単発の雑学知識以上の何ものかに高めたい,それが私の個人的な思いである.

関連記事として,「虹」の比較語源学 ([2009-05-10-1]) と「たそがれ」の比較語源学 ([2009-06-05-1]) を参照.

・ オリヴィエ・ルブール 著,佐野 泰雄 訳 『レトリック』 白水社〈文庫クセジュ〉,2000年.

2011-04-16 Sat

■ #719. plagiarism [etymology][suffix][latin][loan_word][semantic_change]

昨今,大学教育の現場では,授業で課すレポートなどにみられる剽窃が問題となっている.『明鏡国語辞典』によると,剽窃とは「他人の文章・作品・学説などを盗用し,自分のものとして発表すること」とある.手軽にウェブ上の情報をコピーすることができるようになり,剽窃の敷居が低くなっているのだろう.同時に,剽窃を行なう者の罪の意識も低くなっている.「剽」は「素早くかすめとる」,「窃」は「そっと盗む」の意で,剽窃は万引き程度の深刻さでしかとらえられていないようだ.しかし,「剽窃,盗作」を意味する英単語 plagiarism の語源をひもとくと,剽窃の犯罪としての本来の重みを理解することができる.

plagiarism あるいは plagiary は,17世紀にラテン語から英語に入ってきた語である.ラテン語 plagiārius は本来「誘拐犯」を指した.英語でも,plagiary が借用されて間もない17世紀中にはこの語義が保たれていたが,その後,廃用となった.ラテン語 plagiārius 「誘拐犯」のもとになっているのは,plaga 「狩猟用の網,罠」である.罠で捕らえることが,盗みであり,誘拐であった.さらに遡ると,印欧祖語 *plek- 「編む」という語根へたどり着く.この語根からは,「巻く,たたむ」という類義より,-ple ( ex. simple, triple, multiple ), -plex ( ex. complex ), -plicate ( ex. duplicate, implicate ) などの生産的な接尾辞が発達した.

このように,plagiarism は「編む」→「網」→「罠」→「誘拐」→「剽窃」という意外な意味の連鎖により発達してきた,歴史を背負った語である.剽窃を誘拐と捉えなおせば,その罪の重さが分かるだろう.警句に満ちた Ambrose Gwinnett Bierce の The Devil's Dictionary (1911) によると,動詞 plagiarize は次のように定義されている."To take the thought or style of another writer whom one has never, never read." さすがに,うまい.

2011-04-04 Mon

■ #707. dragoman [plural][etymology][metanalysis][analogy][kyng_alisaunder]

標題の語は「(アラビア語,トルコ語,ペルシア語国の)通訳者」を意味する.OED の語義は,"An interpreter; strictly applied to a man who acts as guide and interpreter in countries where Arabic, Turkish, or Persian is spoken." である.語源はアラビア語の tarjumān 「通訳者」で,様々な言語を経由し,フランス語から中英語に drugeman として14世紀に借用された( MED を参照).初例は,たまたま最近読んでいる Kyng Alisaunder からだというので,以下に引用する.Alexander の進軍に対して,Darius のいとこ Salome がただちに軍を整えるように促す場面.(Smithers 版より.赤字は引用者.)

For Alisaunder is ypassed Achaye, And is ycome to Arabye, And is on þis half þe flum Jordan, And so me seide a drugeman. Haue we þe feld ar he, We scullen hym wynne, hym maugre.' (B 3395--400)

この語がおもしろいのは,語源的には本来語の man とは無関係にもかかわらず,man を含む複合語と誤って分析され,dragomen なる複数形が早くから現われていることだ.現代の辞書でも,複数形として dragomans に加えて dragomen が記載されている.Quirk et al. (306) でも,". . . the irregular plural can be found also in nouns that are not 'true' compounds with -man; eg: dragoman ? dragomans or dragomen." として言及されている.いわば German を *Germen, human を *humen と複数化してしまうタイプの異分析 ( metanalysis ) に基づく誤用といえるが,使用の歴史が長く,辞書に記載されるほどに一般化したということだろう.BNC の検索では,dragomans が3例,dragomen が1例あった.

通常,名詞の複数形の形成に働く類推 ( analogy ) は,大多数の -s 複数への引きつけという方向に働く.しかし,高度に不規則な i-mutation による複数形であっても,とりわけ頻度の高い men の吸引力は相当に強いと考えられる ([2011-03-22-1]) .現代英語語彙においてタイプの数として圧倒的な吸引力を誇る -s の磁場のなかで,単体の頻度として相当に高い吸引力を有する men が劣勢ながらも反抗している---そんな構図が描けるかもしれない.(ちなみに,初期中英語の名詞複数形を集めた私の研究では,全複数形20496トークンのうち2431トークンが man の複数形だった.あの収集作業のエネルギーの 11.86% が主に men に注がれていたと思うと徒労感が・・・.)

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.

2011-03-29 Tue

■ #701. 接頭辞 sur- [prefix][etymology]

国立新美術館のシュルレアリスム展―パリ,ポンピドゥセンター所蔵作品による―を見に行った.surrealism ( Fr. surréalisme ) は1920年代にフランスの詩人 André Breton (1896--1966) を中心に起こった20世紀最大の芸術運動で,思考の原初的な姿へ回帰すべく,夢の世界など意識の底に潜むイメージを重視した.

接頭辞 sur はラテン語 super / suprā ([2010-04-12-1], [2010-04-14-1]) に対応し,「超えて,上に」を意味する(古仏語形 so(u)r から後の sur への発展は,類義の副詞 sus との contamination によるものとされる [ Perret, p. 156 ] ).和訳として「超現実主義」が当てられているが,一般には「シュルレアリスム」で通っている.日本語の「シュールな」はこの語が起源.「シュルレアリスム」という日本語発音・表記はフランス語の原音 /syrrealism/ に基づいたもので,英語の /səˈrɪəlɪzm/ に基づいているものではない.JReK で6種類のカタカナ表記の揺れを調べてみたところ,ヒット数の多い順に「シュルレアリスム」 (49500),「シュールレアリズム」 (7970),「シュールレアリスム」 (7340),「シュルレアリズム」 (3390),「シュールリアリズム」 (2060),「シュルリアリズム」 (18) だった.Breton (1924) の Manifeste de surréalisme 『シュルレアリスム宣言』を邦訳した巖谷國士は「シュールな」という省略表現が現われたときには憤慨したという.また,「レアリズム」と英語風に「ズ」と濁らせるのも素人ぽいようで,やはり「シュルレアリスム」が日本語としての模範的な発音と考えてよさそうだ.(フランス語と英語をごたまぜにして「シュールレアリズム」と発音していた私などは,素人もいいところだ.)

さて,「超」を意味するフランス語の接頭辞 sur- は,前述のようにラテン語 super / suprā の中間子音 /p/ が弱化して消失した形である.ある意味でそのまま日本語にまで入ってきた接頭辞として珍しいが,英語ではこれを接頭辞にもつフランス語彙の借用は珍しくない.列挙しよう.

surcharge, surface, surfeit, surge, surmaster, surmise, surmount, surname, surpass, surplice, surplus, surprise, surrender, surround, surtax, surtout, surveillance, survey, survive

surge (ラテン語 sur- + regere "to rule" に由来)を基体とすれば,insurgency, insurgent, insurrection, resource, resurge, resurgence, resurgent, resurrect, resurrection, source, surgy など,さらに word family が広がる ( see スペースアルクの語源辞典 ) .注意すべきは,surreptitious 「秘密の」である.これは接頭辞 sub- の /b/ が直後の音に同化して /r/ となったもので,むしろ「下に」を意味するので要注意だ.surrogate も同様に sub- に由来する.

現代英語の語形成では,[2010-06-21-1]で見たとおり,先祖返りしたというべき super- の生産性のほうが高いが,sur- の遺産はなかなか大きい.

英語の surrealism の初出は1927年.世界中に旋風を巻き起こした芸術運動は,21世紀の感性と創作にも大きく影響を与え続けている.

・ Perret, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française. 3rd ed. Paris: Colin, 2008.

2011-03-27 Sun

■ #699. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (2) [phonetics][grimms_law][analogy][etymology][relationship_noun]

昨日の記事[2011-03-26-1]に引き続き,親族名詞に含まれる歯音について.昨日示した問題 (2) は次の通り.「sister が仲間はずれとして <t> を示すのはどのように説明されるか.また,daughter も <t> を示すが,sister の事情と関係があるのか.」

先に,daughter がなぜ印欧祖語の親族名詞群に見られる語尾 *-ter を現在まで保っているのかについて述べよう.印欧祖語の再建形は *dhughəter であり,一見すると問題の t は brother の例にならい,グリムの法則 ( Grimms's Law ) を経て þ へ変化しそうだが,そうはならなかった.これは,摩擦音 gh (現代でも綴字に痕跡が残る)の後位置ではグリムの法則が適用されなかったからである ( Skeat, pp. 246--47 ) .(関連して s の前でグリムの法則がブロックされたことについては[2011-01-28-1], [2011-02-18-1]の記事で扱った.)こうして daughter では,IE t が無傷のままに現在まで継承された.

そうすると sister の t も,s が先行するがゆえにグリムの法則をすり抜けたのでは,と考えられそうだが,ここにはまた別の事情がある.sister は,意外なことに印欧祖語の *-ter をもつ親族名詞群とは語源が異なる.印欧祖語の再建形 *swesor は,*swe- "one's own" と *ser "woman" の異形の合成語で,"the woman belonging to on's own kindred" ほどの原義だったと考えられている(梅田,pp. 323--24).このように sister は本来 t をもっていなかったのだが,ゲルマン語の段階で *-ter に由来する他の親族名詞に基づく類推作用 ( analogy ) が働き,*swestr- のように語幹に t が含まれることになった.したがって,sister の t は非語源的である.

現代英語の観点からは,sister は daughter とともに 非 th 系の仲間はずれのように見える.しかし,daughter は最も純粋な印欧祖語歯音の継承者であり,father, mother, brother を代表する立場にあると言えるだろう.一方で, sister はあくまで類推の産物であり,印欧祖語歯音を非語源的に標榜しているにすぎない.当初の質問からぐるっと一回転して,sister はやはり真の仲間はずれと言えるのかもしれない.

この記事を執筆するにあたり,主に Skeat (pp. 108, 147--49, 246--47, 369) を参照した.

・ 梅田 修 『英語の語源事典』 大修館,1990年.

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

2011-03-26 Sat

■ #698. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (1) [phonetics][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun]

先日,本ブログに寄せられた「どうしてsisterだけbrother,mother,fatherみたいにtherで終わってないの?」という素朴な質問について,返信のコメントで次のように回答した.

father, mother, brother は <th> をもっているのに,sister はなぜ <t> なのか.これは素朴で非常におもしろい疑問ですが,調べてみると背景にいろいろと込み入った事情があります.一言では説明しにくいので改めて記事にできればと思っていますが,取り急ぎ要点のみ述べます.

語源的に関連する daughter も合わせて親族名詞5語の音韻形態の歴史を調べてみると,問題の子音の起源と発展は見事なほどに各者各様です.印欧祖語の再建形から同じ振る舞いをして現代標準英語形に至ったのは father と mother のみで,brother, daughter, sister はそれぞれ各様の発展を経て現在に至っています.father と mother の2語が brother と同じ <th> を示すようになったのは,中英語後期より後の話しで(#480 の記事を参照),それまでは fader, moder などと <d> をもっていました.sister に至っては,okamoto さんの調べられたとおり,そもそも印欧祖語では <t> にしろ <th> にしろ問題の子音はなかったわけで,ゲルマン語の段階で類推により <t> が挿入されたものです.

事情は複雑ですが,印欧祖語の段階では( sister を除いて) *-ter の語尾で統一していたと考えられる問題の親族名詞群が,後の歴史で各者各様に音声変化を経てきた結果,現代標準英語として見ると,たまたま father, mother, brother, sister, daughter という形で分布しているということです.

最初の素朴な疑問に戻りますと,sister が仲間はずれであるという以前に,father, mother, brother の <th> の一致自体が(ある意味では確かに語源的なのですが)偶然なわけです.具体的な形態を示さずに要点だけ説明したのでわかりにくいかもしれません.機会があれば記事にします.

その後,もう少し詳しく調べたので,以下に整理してみる(主な参照は Skeat, pp. 108, 147--49, 246--47, 369).まず,質問を2つの問題に分解してみよう.

(1) sister が仲間はずれであると考える前提として father, mother, brother が共通して <th> をもっているという事実があるが,これは語源的にどのように説明されるか.

(2) sister が仲間はずれとして <t> を示すのはどのように説明されるか.また,daughter も <t> を示すが,sister の事情と関係があるのか.

(1) から考察する.father, mother, brother の印欧祖語の再建形はそれぞれ  である.問題の子音について説明が最も単純なのは brother だ.印欧祖語の t (無声破裂音)はグリムの法則 ( Grimm's Law ) によりゲルマン祖語では þ (無声摩擦音)となった.この子音は古英語では母音間で有声化し,ð となった.以来,現代まで有声摩擦音を保っている.

である.問題の子音について説明が最も単純なのは brother だ.印欧祖語の t (無声破裂音)はグリムの法則 ( Grimm's Law ) によりゲルマン祖語では þ (無声摩擦音)となった.この子音は古英語では母音間で有声化し,ð となった.以来,現代まで有声摩擦音を保っている.

father と mother については,印欧祖語で第2音節に強勢が落ちたために,グリムの法則に加えてヴェルネルの法則 ( Verner's Law ) が適用された.[2010-08-20-1]の記事で father を例にとって経緯を説明したので,そちらを参照されたい.mother もこれと同じ経路をたどった.すなわち,IE t が両法則により ð となり,古英語では脱摩擦音化して mōdor のように d として現われた.この d は,[2010-08-21-1]で見たように中英語後期の1400年以降に脱摩擦音化して ð へと回帰し,現在に至っている.father と mother の脱摩擦音化については,brother の子音に基づく類推作用 ( analogy ) によって促進されたと考えることも十分に可能だろう.結局のところ,親族名詞群としての統一感は潜在的には失われることはないと考えられるからだ(今回の質問もこの統一感が前提となっている).

上記の経緯により,現代英語では結果として father, mother, brother が揃って ð をもつに至っているが,古英語,中英語では異なる子音をもっていたことが分かる.(1) で示した前提は,近代英語期以降に当てはまるにすぎない.

一見まとまりのあるこの3語の子音すら歴史的には統一していなかったことを考えれば,<t> をもつ sister も当初思われていたほど仲間はずれでないように思えてくるかもしれない.しかし,実のところ sister はやはり独自なのである.(2) の問題については,daughter の事情にも触れつつ明日の記事で.

・ Skeat, Walter W. Principles of English Etymology. 1st ser. 2nd Rev. ed. Oxford: Clarendon, 1892.

2011-03-23 Wed

■ #695. 語根 fer [etymology][loan_word][latin][grimms_law][morphology][cognate][word_family]

先日,fer という語根についてブログ上で質問があった.「ferという語根は印欧語のpor(前),bher(宿す)から由来するとのことなのですが,これら2つの『fer』はどのように異なるのでしょうか?」

ここで英語の語根として言及されている fer は,実際には2種類が区別される.1つはラテン・フランス語語由来(より広くロマンス系)のもの,もう1つは英語本来語由来(より広くゲルマン系)のもの.2つはまったく別ものとして考える必要がある.

まずは前者から.fer を語根に含む語はフランス語経由ではあっても原則としてラテン語由来と考えてよく,その数はおびただしい.『英語派生語語源辞典』 (413--19) やスペースアルクの語源辞典を参照してまとめると,派生語を含めてざっと64語が挙がった.

afferent, circumference, circumferential, confer, conference, defer, deference, deferential, deferment, differ, difference, different, differential, differentially, differentiate, differently, efferent, fertile, fertility, fertilization, fertilize, fertilizer, indifference, indifferency, indifferent, indifferently, infer, inferable, inference, inferential, infertile, infertility, insufferable, insufferably, interfere, interference, interferon, offer, offering, prefer, preferable, preferably, preference, preferential, preferentially, preferment, proffer, refer, referee, reference, referendary, referendum, referent, referential, suffer, sufferable, sufferance, suffering, transfer, transferable, transferee, transference, transferor, vociferous

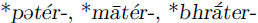

英語語彙にこの派生語群が存在するのは,歴史的にラテン借用が多かったからという以前に,語根であるラテン語の fer (動詞形 ferre )が「運ぶ,産む」という一般的な意味を担っていたことが大きい.ラテン語 ferre は印欧祖語 *bher- 「運ぶ,産む」へと再建される.*bh はラテン語では摩擦音 /f/ へと変化したが,ゲルマン語ではグリムの法則 ( Grimm's Law ) によって /b/ へと変化した ([2009-08-07-1], [2009-08-08-1]) .対応する古英語の beran は「運ぶ」の意味をいまだ濃厚に残していたが,現代英語の bear では「運ぶ」の語義よりも「産む,(実を)結ぶ」の語義が中心となっており,前者の語義の頻度はかつてほど高くない.

本来語 bear とラテン借用語 offer などの関係を図式化すると以下のようになる.

次に,ラテン語根としての fer とは別に,よく似た英語本来の要素 fVr がある( V は母音).(ゲルマン祖語の語根としては *fura のような後舌母音をもつ形態が再建されており,現代標準英語でも語根 fer として明確に切り出せる例はないので,fer を英語本来の語根と呼ぶのは適切ではないだろう.)この語根を起源にもつ語としては before, far, first, for, forth, from などが挙げられる.ゲルマン語の /f/ はグリムの法則を逆にたどってゆくと印欧祖語では *p であり,この子音を保持しているラテン語の対応形が pro や per ということになる.この接頭辞を伴ったラテン派生語も多くが英語に借用されている ( ex. produce, profess; perform, persuade ) .

まとめると,fer と関連付けられる語根には2種類あり,その区別はゲルマン語とロマンス語,本来語と借用語,グリムの法則の適用と不適用といった対立軸に基づいている.英語の語彙や語形成は,あらためてややこしい.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

2011-03-21 Mon

■ #693. as, so, also [etymology][kyng_alisaunder]

現代英語の as は多機能で,副詞,前置詞,接続詞,関係代名詞,また複合語の一部として幅広く用いられる.この多機能は語源をひもとけば理解できる.as は,so を副詞 all で強めた also の縮約形である.汎用の副詞 so から派生した語であるだけに,多機能となっていると考えられる.

so は古英語で swā という語形だった.これに強意の副詞を加えた (e)alswā は "just so" ほどの意味で指示詞的に用いられていたが,先行詞・関係詞的用法としてはしばしばその縮約形が使われるようになった.縮約形は中英語にかけて様々な途中段階の形態を示している ( ex. alswa, alsa, alse, als, as ) .

現代英語の as . . . as の相関構文は古英語の swā . . . swā に起源をもつが,後者から前者への移行は北部方言から徐々に始まった.ここでも,so . . . so, als . . . als, alse . . . ase, als . . . as などの様々な途中段階が例証される.中英語期には,as, so, also の間にみられる機能の分化は現代英語ほど明確ではなかったといえるだろう.LAEME の初期中英語コーパスでは,形態ではなく意味に基づいて so と as がタグ ( lexel ) 付けされているという (Laing and Lass 85) .語形は as でも機能が現代英語の so 的であれば "so" としてタグ付けされているということであり,少々ややこしい.

The adverbs found most frequently in coordinating constructions are $as and $so. As with $in/pr and $on/pr (see §4.4.7.2 below) these words are not historically distinct. They represent disassemblies of OE eall-swā. We have therefore assign forms to the lexels $as and $so, not on an orthographic but on a semantic basis . . . . (Laing and Lass 85)

目下読み進めている14世紀の中英語ロマンス Kyng Alisaunder から,as, so, also の用例を3つ挙げてみよう.Smithers 版から B (MS. Laud Misc. 622 of the Bodleian Library, Oxford) と L (MS. 150 of the Library of Lincoln's Inn, London) の2バージョンを比較しながら引用する(赤字は引用者).方言はそれぞれ Essex, North-West Midland に位置づけられている.

B 2558: Also Ich tofore ȝou saide.

L 2546: So Y haue to fore sayd

B 2617: Als sone as hij beeþ alle ycome,

L 2605: So sone so þey buþ alle ycome

B 2622: Þere stood a spere, so men telle---

L 2610: Þer stod aspere so men telliÞ

形態素の強形と弱形の区別については,[2009-06-22-1],[2009-07-22-1],[2009-10-31-1]の記事も参照.

・ Laing, Margaret and Roger Lass. "Tagging." Chapter 4 of "A Linguistic Atlas of Early Middle English: Introduction." Available online at http://www.lel.ed.ac.uk/ihd/laeme1/pdf/Introchap4.pdf .

・ Smithers, G. V. ed. Kyng Alisaunder. 2 vols. EETS os 227 and 237. 1952--57.

2011-02-09 Wed

■ #653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 [etymological_respelling][history_of_french][french][latin][loan_word][etymology]

中英語期のフランス語借用については,本ブログでも[2009-08-22-1]の記事を始めとして様々な形で触れてきた.同じく,中英語期のラテン語借用についても[2009-08-25-1]の記事で扱った.さらに,現代英語語彙に占める両言語からの借用語の比率が高いことは,[2010-06-30-1], [2009-11-14-1], [2009-08-15-1]で話題にした.フランス語とラテン語の借用は英語史ではよく取りあげられるトピックであり,借用語の数が問題になる場合に「フランス・ラテン借用語」として合わせて数えられることも多い.確かにフランス語とラテン語はロマンス語群のなかで親子関係にある言語どうしではあるが,一応は別々の言語として区別がつけられるはずである.それにもかかわらず,合わせて扱われることが多いのはなぜだろうか.

1つには,予想されるとおり,中英語期に相当する時代では,フランス語はいまだラテン語から別れて久しくなかったということがある.確かに種々の音声変化によってフランス語はラテン語から区別されるようになっていたが,両言語の形態はいまだに似通っていることが多かった.さらに,中世イングランドと同様に,中世フランスではフランス語と並んでラテン語も書き言葉として用いられていたので,両言語の形態がなまじ似ている分,その混用も頻繁だったのである.英語では中英語後期から近代英語初期にかけてラテン語源かぶれの綴字 ( see etymological_respelling ) が増したが,同じ傾向がフランスでは早く13世紀後半から現われていた.既存のフランス語をラテン語形に近づける方向へ少しだけ変化させたのである.その新しい語形は,従来のフランス語でもないし厳密なラテン語でもない中途半端な語形となり,いずれかに分類するのは困難であり,無意味でもあるということになる(バケ,pp. 72--73).

ホームズとシュッツ (pp. 78--80) を参考に,フランス語とラテン語の混用の状況を概観しておこう.聖王ルイと呼ばれたルイ9世 (Louis IX; 1214--70) は,1260年頃から法律制度改革に乗り出していた.改革の主眼は証言を文書で提出することを許可にした点にあり,これにより代理人としての職業的法律家が台頭してくることになった.法律家たちはそれぞれ書記を雇っており,その書記たちは basoche と呼ばれる組織を構成し,フランス語の綴字に大きな影響を及ぼす集団となった.当時,告訴状はフランス語で書かれたが,法令はぞんざいなラテン語で書かれており,法曹界は2言語制で回っていた.この状況は,フランソワ1世 (Francis I; 1494--1547) が法廷でのラテン語使用をヴィレ・コトレ ( Villers-Cotterêts ) で廃止した1539年まで続いた.このような時代背景で,書記たちはなにがしかのラテン語の教養を身につけている必要があったわけだが,その教養とて大したものではなく,フランス語とラテン語の綴字が混用されるのが常だった.フランス語の dit 「上述の,くだんの」がラテン語風に dict と綴られたり,doit 「指」もラテン語 digitus の影響で doigt と綴られたりした.

一方で,14世紀にはシャルル5世 (1338--80) の学芸奨励によりラテン語が重んじられた.実際,14--15世紀にわたる中世フランス語後期の借用語の半数以上がラテン語からのものとされる.それに加えて,既存のフランス語単語をラテン語の形に近づけた etymological respelling の例も少なからずあった.delitier を delecter などとする例である ( see [2010-02-04-1] ) .

以上が,中英語期に大量に英語に流入した Latin, Latinised French, and French loanwords を別々に扱うのではなく「フランス・ラテン借用語」として一緒くたに扱うのが妥当である理由だ.ラテン語に基づく etymological respelling は英語だけでなくフランス語でも起こっていたこと,後者ではラテン語となまじ似ているがゆえの語形の混用も大いに絡んでいたことに注意する必要がある.

・ ポール・バケ 著,森本 英夫・大泉 昭夫 訳 『英語の語彙』 白水社〈文庫クセジュ〉,1976年.

・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.

2011-02-07 Mon

■ #651. 公文書の原文を巧みに扱う外交官 [etymology][greek][semantic_change]

diploma 「免状,資格免許状;卒業証書,学位記」と diplomacy 「外交」の間に形態的関連を見て取ることはたやすいが,意味的関連を想像することは難しい.diploma 関連語は,意味の共時的・通時的な広がりを味わわせる好例である.語源からひもといてみよう.

英語の diploma はギリシア語 díplōma からラテン語 diplōma を経て17世紀に「公文書;免許状,学位免状」として英語に入ってきた.ギリシア語 díplōma は,di- 「2つの」+ ploûn 「たたむ」と分析され,「二つ折り(の紙)」を意味した.免状は二つ折りにした紙や羊皮紙として授与されたために,免状やその他の公文書が diploma と呼ばれることになった.

diploma から派生した形容詞 diplomatic は「公文書の」を原義としていたが,そこから「原文のままの」「文献上の」の語義を発展させた ( ex. diplomatic copy, diplomatic edition ) .一方で,diploma 「公文書」が主に「外交文書」を指すようになり,18世紀終わりから diplomatic が「外交(文書)の」の語義を帯びてくる.そこから,「外交」を意味する diplomacy や「外交文書を発行する人(=外交官)」を意味する diplomat が生まれた.最後に,19世紀に diplomatic の第3の語義「外交的な,人使いの巧みな,如才ない」が発展した.

ギリシア語 di- + ploûn に対応するラテン語の形態素からは double 「二倍の」, duple 「二重の」, duplex 「二連の」, duplicate 「倍にする」, duplicity 「二面性;不誠実」などが派生し,英語に入ってきている.

2011-01-23 Sun

■ #636. 語源学の開拓者としての OED [oed][johnson][etymology][lexicography]

[2010-12-16-1], [2010-12-17-1]の記事で英語語源学の略史を記したが,科学的な語源学の結実は Skeat の著作の出版や OED 編纂の進んだ19世紀後半のことである.19世紀にドイツを中心に発展した比較言語学の成果がはっきりと感じられるようになり,科学的な語源学が英語にも適用されるようになった.その時代の語源学者や辞書編纂者にとっては18世紀以前の語源辞書(主として念頭にあったのは Johnson の辞書)はほとんど使い物にならないと考えられ,OED の編纂者たちにとっては多くの語源欄の執筆はゼロからのスタートといっても過言でなかった.通常,辞書編纂という事業は多かれ少なかれ先行辞書の恩恵にあずかりつつ進むという点で,伝統 ( tradition ) の継承を体現しているものである.だが,OED は,語源情報に限らないが,多くの点で革新 ( innovation ) を体現することを目指しており,要求されてもいた.

OED 編集主幹 Murray は,イングランドにおける語源学は1850年くらいに始まったにすぎないと強調しており,先行の Johnson の辞書の語源や Horne Tooke の哲学的語源論は信用していなかったという.

Though Murray can be seen to concur with Richardson in his statement that 'one does not look in Johnson for Etymology, any more than in 18th c. writers for biology or electricity' (MP/20/12/1906), the speculative etymologies of Horne Tooke were, if anything, still more remote from the philological rigour at which he aimed . . ." (Mugglestone 15)

ゼロからのスタートという Murray の方針は次の通りだった.Murray の言葉を引用しよう.

'In dealing with any previous etymological treatment of a word, I always go predisposed to find it wrong . . . I fasten on the weakest point, & if that fails, the thing is done; if it stands, try the next.' (Mugglestone 15)

語源解明という作業の難解さ,そしてそれに起因する語源学の不安定感については[2010-08-06-1]の記事で話題にしたが,Murray ら職人的辞書編纂者にとっても語源は最大の難物だった.OED は多くの側面で英語辞書の開拓者だったが,特に語源の分野において最も開拓者のイメージがふさわしいと,Mugglestone は評している.

If the image of the pioneer engaging with the unknown was one to which Murray had recourse on a number of occasions, it is perhaps nowhere more pertinent than in the etymological explorations of Murray, Bradley, Craigie, and Onions, as they sought to solve the many puzzles of linguistic history which had, hitherto, been left in obscurity. (Mugglestone 15)

所与の語源説の解釈には常に慎重でなければならないという教訓を思い出させると同時に,OED 編纂者のみならず Skeat を含めた英語語源学を切り開いた碩学に対して畏敬の念を禁じ得ない.

・ Mugglestone, Linda. "'Pioneers in the Untrodden Forest': The New English Dictionary." Lexicography and the OED: Pioneers in the Untrodden Forest. Ed. Lynda Mugglestone. Oxford: OUP, 2000. 1--21.

2011-01-19 Wed

■ #632. book と beech [plural][indo-european][i-mutation][etymology]

[2010-11-03-1]の記事で古英語 bōc "book" の屈折表を示した.この語は,複数の主格・対格(および単数の属格・与格)で i-mutation の作用を示す,典型的なゲルマン語派の athematic declension の例である.古英語では現代風の複数形態 books に類する形ではなく,語幹母音が前寄りに変化し,それに伴って語尾子音が口蓋化 ( palatalise ) した bēċ なる形態が用いられていた.もし後の歴史で類推によって -s 語尾を取ることがなかったならば,この形態は *beech として現代に伝わっていたはずである.

"books" に対応する語としての *beech は確かに現代に伝わらなかったが,beech という語は「ブナ」(ブナ科ブナ属)の意で現代英語に存在している.beech と book は形態上たまたま関係しているわけではなく,確かに語源的な関係がある.この場合,前者から後者が派生されたとされている.かつてブナの灰色で滑らかな樹皮の板にルーン文字が書かれたことから,ブナは文字や本の象徴となったのである.

beech 「ブナ」は印欧祖語の *bhāgos に遡る.諸言語での形態を列挙すると,German Buche ( Old High German buohha ), Dutch beuk ( Middle Dutch boeke ), Old Norse bóc; Latin fāgus; Greek phāgós / phēgós "edible oak"; Old Slavonic buzū "elm" など.

現代英語の beech は beech-tree, beech-wood などの単純な複合語のほか,母音を変化させた形態で buckwheat 「ソバ」(種がブナの実に似ていることから)の第1要素としても認められる.

さて,この beech はかつて比較言語学の大論争を巻き起こしたことがある.印欧語比較言語学史上に名高い「ブナ問題」 ( Buchenargument ) は,比較言語学のロマンと民族主義の危うさを象徴する例として現代にまで記憶されている.その「ブナ問題」とは何か.それは明日の記事で.

2011-01-01 Sat

■ #614. The Year of the Rabbit [etymology][rhotacism]

明けましておめでとうございます.昨年も hellog を読んで下さりましてありがとうございました.本年も広く英語史関連の話題を扱ってゆく所存です.どうぞよろしくお願いいたします.

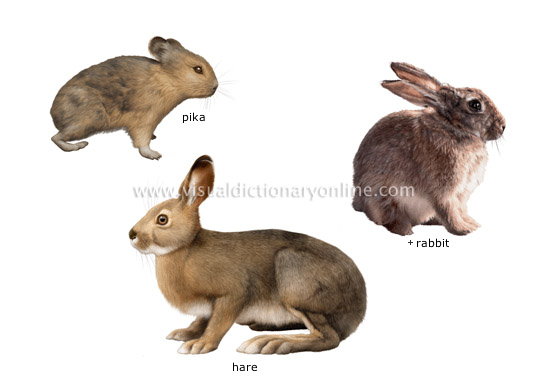

さて,新年の話題は干支の卯年 ( the year of the Rabbit ) に引っかけて rabbit と hare について.ちょうど年男なのでウサギにこだわろうと思っていたのだが,英語で2種類ある rabbit 「アナウサギ」と hare 「ノウサギ」の違いもよく理解していなかったので調べてみた.まずは見た目から.以下は Visual Dictionary Online からの画像.

hare は rabbit よりも体が大きく,耳と後ろ足もより長い.hare はユーラシア,アフリカ,北アメリカに分布しており,日本では本州以西の野生ウサギはアマミノクロウサギを除いてすべて hare (ニホンノウサギ)であるという.一方,rabbit はヨーロッパ,アフリカ,アメリカに分布するが,飼育種のヨーロッパ産カイウサギは近代になって世界中に輸出され,オーストラリアやニュージーランドなどでは大量発生して害獣とされてきた経緯がある.日本で見慣れた普通のウサギも,外来改良種の rabbit である.ついでに,画像にあるもう1種類の pika 「ナキウサギ」はモルモットに似た尾のないウサギで,アジアと北アメリカに分布しており,日本では北海道の山岳地帯に「エゾナキウサギ」が生息する.

hare と rabbit の生物学的な区別や分布はおよそ理解できたとして,次に語源に移ろう.hare は印欧語根 *kas- "grey" に遡り得る古い語で,第2子音がゲルマン祖語で *z として,古英語で rhotacism を経た r として伝わり,hara が文証されている.ノウサギの形容詞形は leporine ( see [2010-04-18-1] ) .

一方,rabbit の語源はよく分かっていないが,英語では14世紀末に初出している ( see "rabet" in MED ) .Flemish robbe 「ウサギ」の指小形がフランス語経由で入ってきたと推測されているが定かではない.

日本語「うさぎ」の語源には諸説あるが,古形「ウ」が1拍語であるのをきらって「サギ」を補ったとするのが有力である.「サギ」は色の白い鷺からとされる.

さて,ウサギの語源うんちくはここまで.何はともあれ,卯年が良い年でありますように.

2010-12-18 Sat

■ #600. 英語語源辞書の書誌 [etymology][dictionary][lexicology][bibliography]

英語の語源辞書も多数あるが,主立ったものの書誌をまとめた.語源情報は一般の英語辞書にも埋め込まれることが多く,特に OED や Web3 などの本格派辞書はそのまま語源辞書として使うことができるので,リストに含めた.英語語彙の起源が豊富であることは英語語源辞書が関連諸言語の語源辞書とも連携すべきであることを意味するが,ここでは割愛した.また,印欧祖語に関連する辞書については,Watkins のものを1点挙げるにとどめた.オンラインで利用できる語源辞書やその他の語源情報については[2010-08-25-1]の記事に挙げたリンクを参照.

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

・ Brown, Leslie, ed. The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1993.

・ Burchfield, Robert William, ed. A Supplement to the Oxford English Dictionary. 4 vols. Oxford: Clarendon, 1972--86.

・ Ekwall, Bror Oscar Eilert. The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1960. 1st ed. 1936.

・ Gove, Philip Babcock (editor-in-chief). Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Unabridged. A Merriam-Webster. Springfield, MA: G. & C. Merriam, 1976. 1st ed. 1961.

・ Hoad, Terence Frederick, ed. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford: Clarendon, 1986.

・ Holthausen, Ferdinand. Etymologisches Wörterbuch der englischen Sprache. 3rd ed. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1949. 1st ed. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1917.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

・ Murray, James Augustus Henry, Henry Bradley, William Alexander Craigie, and Charles Talbut Onions, eds. The Oxford English Dictionary Being A Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of A New English Dictionary on Historical Principles Founded Mainly on the Materials Collected by the Philological Society. 13 vols. Oxford: Clarendon, 1933.

・ Onions, Charles Talbut, ed. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. Prepared by William Little, Henry Watson Fowler and Jessie Coulson. Rev. ed. C. T. Onions. 3rd ed. Completely reset with Etymologies revised by George Washington, Salisbury Friedrichsen, and with Revised Addenda. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1973. 1st ed. 1933.

・ Onions, Charles Talbut, ed. The Oxford Dictionary of English Etymology. With the assistance of G. W. S. Friedrichsen and R. W. Burchfield. Oxford: Clarendon, 1966.

・ Partridge, Eric Honeywood. Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English. 4th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1966. 1st ed. London: Routledge and Kegan Paul; New York: Macmillan, 1958.

・ Simpson, John Andrew and Edmund S. C. Weiner (prepared). The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 20 vols. Oxford: Clarendon, 1989.

・ Skeat, Walter William, ed. An Etymological Dictionary of the English Language. 4th ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1879--82. 2nd ed. 1883.

・ Skeat, Walter William, ed. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. New ed. Oxford: Clarendon, 1910. 1st ed. 1882.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Watkins, Calvert Ward, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. Rev. ed. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1985.

・ Weekly, Ernest. An Etymological Dictionary of Modern English. With a New Biographical Memoir of the Author by Montague Weekley. 2 vols. New York: Dover, 1967. 1st ed. London: John Murray, 1921.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow