2013-08-12 Mon

■ #1568. Norman, Normandy, Norse [norman_conquest][map][etymology][back_formation][suffix]

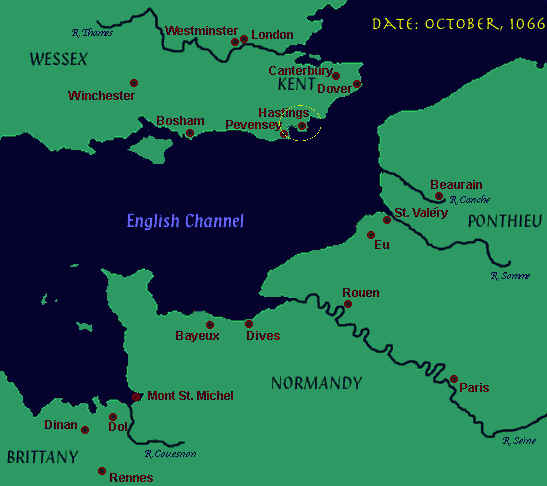

ノルマン・コンクェスト (the Norman Conquest) は,フランス北西部の英仏海峡に面したノルマンディー (Normandy) に住み着いたノルマン人 (the Normans) の首領 William によるイングランド征服である(上の地図参照).1066年に起こったこの出来事は英国史上最大の事件といってよいが,ヨーロッパ史としては,8世紀より続いていたヴァイキングのヨーロッパ荒しの一幕である.ノルマン人が北欧出身のヴァイキングの一派であることは,Norman の語源からわかる.

Norman という語は,上記のようにイングランド征服に従事した北欧ヴァイキングを指示する民族名で,1200年頃の作とされる Laȝamon's Brut に初出する.これは OF Normant (F Normand)の最終子音が脱落した形態の借用であり,OF Normant 自体は ON Norðmaðr (northman) からの借用である.最終子音の脱落は,OF の複数形 Normans, Normanz から単数形が逆成 (back-formation) された結果であるかもしれない.一方,語中子音 ð の消失は,Du. Noorman, G Normanne などゲルマン諸語の形態にも反映されている.

後期中英語から初期近代英語にかけては,OF や AN のNormand に基づいた,語尾に d をもつ形態も用いられていたが,現在まで標準的に用いられているのは d なしの Norman である.ただし,地名として接尾辞を付加した Normandy では,OF で現われていた d が保持されている.MED の Normandī(e (n. & adj.) によると14世紀が初出だが,OED では11世紀に Normandig として例があるという.地名のほうが民族名よりも文証が早かったということになる.

関連して,古代スカンディナヴィア人やその言語を表わす Norse という語は,16世紀末が初出である.こちらは,Du. noorsch (noord + -sch) からの借用であり,語形成としては north + -ish のような構造ということになる.参考までに,英語の接尾辞 -ish が原形をとどめていない例として French, Welsh などがある.この接尾辞については,「#1157. Welsh にみる音韻変化の豊富さ」 ([2012-06-27-1]) も「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」 ([2009-09-07-1]) の記事を参照.

2013-08-01 Thu

■ #1557. mickle, much の語根ネットワーク [etymology][indo-european][suffix][cognate][word_family]

「#564. Many a little makes a mickle」 ([2010-11-12-1]) と「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) の記事で,現在では古風とされる「多量」を意味する mickle という語について述べた.現代英語の much に連なる古英語 myċel と同根であり,第2子音の変形,あるいは古ノルド語 mikill の借用を経て,中英語の主として中部・北部方言において /k/ をもつようになった形態である.中英語以降は,南部方言で普通だった much が優勢になり,mickle を追い出しつつ標準語へ入った.なお,上述の古英語 myċel と古ノルド語 mikill は,接尾辞付きのゲルマン祖語 *mik-ila- に遡る.

ゲルマン祖語よりもさらに遠く語源を遡ると,これらの「大きい,多い」を表わす語は,印欧祖語 *meg- にたどり着く.この語根から派生した語はおびただしく,その多くが様々な経路を通じて英語に入ってきている.

接尾辞付きの印欧祖語 *mag-no より発展したラテン語 magnus (great) に基づいた語で,英語に入ったものとしては,magnate, magnitude, magnum; magnanimous, magnific, magnificent, magnifico, magnify, magniloquent などがある.

比較級語尾をつけた印欧祖語 *mag-yos- (ラテン語 māior)からは,major, major-domo, majority, majuscule, mayor があり,それを名詞化した形態をもとに maestoso, majesty, maestro, magisterial, magistral, magistrate, master, mister, mistral, mistress も借用された.また,最上級語尾をつけた印欧祖語 *mag-samo- (ラテン語 maximus) からは,maxim, maximum が入っている.

女性語尾をつけた印欧祖語 *mag-ya- からは,ラテン語の女神 Maia が生まれており,英語としては may (《古》少女,娘)が同根である.

別の接尾辞をつけた印欧祖語 *meg-ə-(l-) は,ギリシア語を経由して,acromegaly, omega などのみならず,mega-, megalo- を接頭辞としてもつ多くの語が英語に入った.ギリシア語の最上級 megistos をもとにした語としては,almagest, Hermes Trismegistus が入っている.

サンスクリット語の同根の mahā-, mahat- からは,Mahabharata, maharajah, maharani, maharishi, mahatma, Mahayana, mahout が英語に伝わっている.

mickle, much の同根語については,スペースアルクの語源辞典も参照.他の語根のネットワークを扱った記事としては,「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]), 「#1043. mind の語根ネットワーク」 ([2012-03-05-1]), 「#1124. 地を這う賤しくも謙虚な人間」 ([2012-05-25-1]) を参照.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

2013-07-05 Fri

■ #1530. イングランド紙幣に表記されている Compa [abbreviation][italian][renaissance][etymology]

これはイングランドの50ポンド札の写しである.上方から左中程にかけて,"I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND THE SUM OF FIFTY POUNDS For the Gov:r and Comp:a of the BANK of ENGLAND" という文が読める."Gov:r" は governor,"Comp:a" は company の略だが,このような略記は一般にはお目にかからない.特に company は co と省略されるのが普通であり,compa は珍しいだろう.実際に,OED (compa | Compa, n.) を参照すると,現在では紙幣における表記としての使用がほぼ唯一の使用例であるという.

1940 G. Crowther Outl. Money i. 25 Every Bank of England note..bears the legend, 'I Promise to pay the Bearer on Demand the sum of One Pound' ..signed, 'For the Govr'. and Compa. of the Bank of England' by the Chief Cashier.

これを Company (< ME compaignie < AF compainie = OF compa(i)gnie) の略記であると解釈することに異論はないが,歴史的にはイングランドに銀行業をもたらしたイタリアとの関連で,イタリア語の同根語 compagnia の影響を認めてもよいかもしれない.Praz (35) は,次のように述べている.

Banking, as is well known, was first introduced into England by Italians; first by Sienese, then, after the middle of the thirteenth century, by Florentine merchants; Venice appeared on the scene at the beginning of the fourteenth century. Italian merchants were protected by Wolsey and Thomas Cromwell; they began to lose ground only during the age of Elizabeth. . . . The abbreviation Comp:a on the Bank of England notes is nothing else but a faint echo of the vanished glory of many an Italian Compagnia or firm.

「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]) の最後に触れた通り,ロマンス諸語からの借用の多くは,フランス語を経由するなどしてフランス語化した形態で英語に入ってくることが多かった.語の借用過程は主として形態を参照しながら探るのが歴史言語学の定石だが,語源学や語誌研究においては形態以外の項目にも注意を払うと,新たな洞察が得られて実り豊かである.

・ Praz, Mario. "The Italian Element in English." Essays and Studies 15 (1929): 20--66.

2013-06-22 Sat

■ #1517. 擬人性 [gender][personal_pronoun][etymology][mythology][personification]

近現代英語では無生物の指示対象は中性として扱われるが,ときに擬人化 (personification) され,男性あるいは女性として扱われる場合がある.これを擬人性 (gender of animation) という.近現代英語の擬人性と初期中英語以前に機能していた文法性 (grammatical gender) とは,関与の認められるものもないではないが,両者は本質的に区別すべきものである.擬人性において付与されるのが男性か女性かを決定する要因には,以下の3点が認められる(『新英語学辞典』 pp. 469--70).

(1) 神話・伝説・古典などの影響.moon は Phoebe, Luna, Diana との同一視から女性とされる.同様に love は Eros, Cupid より,war は Mars より男性とされる.なお,古英語 mōna は男性名詞,lufu は女性名詞だったので,語源的な関与は否定される.

(2) 語源・語史的影響.Rome はラテン語の女性名詞 Roma より,virtue は古仏語の女性名詞 vertu より,darkness は古英語の女性名詞語尾 -nes より,それぞれ擬人性が与えられているとされる.しかし,このように語源・語史的影響を想定する場合でも,歴史的に連続性があるのか,あるいは語源への参照の結果なのか,あるいは両者を区別することはできないのかという問題は,個々の例について考慮する必要があるだろう.特に国名については,「#1028. なぜ国名が女性とみなされてきたのか」 ([2012-02-19-1]) を参照.

(3) 心理的影響.対象に対する主観的感情に基づき,雄大・強烈なものを男性,優美・可憐なもの,多産なものを女性とするなどの例がある.男性として wind, ocean, summer, anger, death などが,女性として nature, spring, art, night, wisdom などがある.また,乗物や所持品など,運転者や所有者が愛着を表わすものに対して付与する性を心理的性 (psychological gender) と呼び,典型的に口語において男性の所有者が対象物を she と言及する例が多いが,所有者が女性の場合には he と言及することもありうる.関連して,「#852. 船や国名を受ける代名詞 she (1)」 ([2011-08-27-1]) 及び「#853. 船や国名を受ける代名詞 she (2)」 ([2011-08-28-1]) を参照.

心理的影響による擬人性は主観的で任意であるため,ある意味で応用範囲は広い.ハリケーンや人工頭脳機器を女性に見立てる英語の傾向については,「#890. 人工頭脳系 acronym は女性名が多い?」 ([2011-10-04-1]) を参照.

・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.

2013-06-21 Fri

■ #1516. messenger や passenger における n の挿入 [phonetics][consonant][etymology][epenthesis]

harbinger (先駆け), messenger (使者), passenger (乗客), porringer (雑炊皿), scavenger (腐肉を食べる動物), wharfinger (波止場主)のような語には,後ろから第2音節にn がみられる.しかし,message, passage, porridge などの語形と比較すればわかる通り,この n は非語源的である.g の前位置の n は epenthesis (語中音添加;[2011-05-06-1]の記事「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」を参照)の例と考えられる.

OED によると,messenger については,Anglo-Norman や Picard にも n の挿入された形態がみられるというから,必ずしも中英語における独立の変化ではなく,これらのフランス語方言綴字からの影響によるものと考えることもできるかもしれない.

以下は,6語について n のない形態の初出時期と,n が初めて挿入されたおよその時期を,OED や語源辞典を参照してまとめたものである.

| Word | First without n | First with n |

|---|---|---|

| harbinger | ?lateOE | ME |

| messenger | ?a1200 | lateME |

| passenger | 1337 | C15 |

| porringer | 1467 | 1601 |

| scavenger | ME | 1530 |

| wharfinger | 1552--53 | 1642 |

Dobson (§438) に,n の挿入について次のような説明があった.

'INTRUSIVE' [n] and [ŋ]

則438. The 'intrusive' [n] in messenger, papenjay, &c. and [ŋ] in nightingale and paringale 'equal' (<paregal) is a species of consonantal glide easing the passage between the preceding vowel and the following [ʤ] or [g], and is found chiefly in adopted words; it is perhaps, as has been suggested, associated with a desire to make weightier the middle syllable so as to avoid syncope . . . . It appears to develop at various dates from the thirteenth century (nightingale) onwards. In words in which it is an established feature of StE, e.g. nightingale and messenger, it is regularly shown by the orthoepists.

<g> に対応する音価こそ異なるが,nightingale においても g の前位置に n が挿入されている事実への言及が興味深い.「#797. nightingale」 ([2011-07-03-1]) の記事で類例があまり見られないと述べたが,messenger や passenger と同様に扱ってしかるべきということだろうか.

・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.

2013-06-15 Sat

■ #1510. scale (鱗)の語源と sc- [etymology][auchinleck][phonetics][consonant][grapheme][palatalisation]

魚や蛇の鱗を意味する英単語 scale の語源について.OED や語源辞典によると,OF escale(殻) (cf. F écale) を借用したもので,語頭音消失 (aphetic) を経て1300年頃に ME scale として初出する(MED より scāle (n.(1)) を参照).この古仏語形自体も,Frankish *skala (cf. OHG skala) などの借用とされ,遡れば Gmc *skalō,さらに IE *(s)kel- (to cut) へたどり着く.意味の拡がりとしては,切片→殻→鱗というような筋道だろう.OE scealu (shell) や sc(i)ell (shell) に起源をもつ PDE shale (頁岩,泥板岩)や shell (殻)も究極的には同根である.

語頭子音についてのみ考えれば,Gmc *sk がフランク語などからフランス語を経て [sk] として英語へ伝わったのが scale であり,古英語期の口蓋化・歯擦化を経て [ʃ] へ発展したのが shell であるということになる.

さて,MED や OED では,scale の初出は1300年頃の作とされる The Auchinleck Manuscript 所収の Guy of Warwick となっている.ところが,作成年代が1世紀ほど先立つ Layamon's Brut を読んでいて,より早い例ではないかと疑われる例に出会った.

10642: Nu he stant on hulle & Auene bi-haldeð Hu ligeð i þan stræme stelene fisces mid sweorde bi-georede .. heore scalen wleoteð, swulc gold-faȝe sceldes.

だが,これは残念ながら見せかけの初例だったようだ.この韻文テキストにおいて頭韻は規則ではなく任意であるものの,問題の scalen は後の sceldes と [ʃ] で頭韻を踏んでいるとみなすのが妥当だろう.つまり,この scalen は scale 系列ではなく,shell 系列の語頭子音を示しているということになる.MED でも,shāle (n.) (b) に Brut の例が挙げられていた.

中英語で sc- と綴られる子音が [sk] なのか [ʃ] なのかを見分けるには,音韻変化の知識,借用語か否かなどの語源的知識,方言と時代の同定,頭韻の考慮,当該テキストにおける綴字と発音の関係 (Potestatic Substitution Set; [2011-02-20-1]の記事「#664. littera, figura, potestas」を参照) の理解などが必要である.もちろんこれは中英語のみならず古英語にもある程度は当てはまるし, sc- に限った話しではないのだが.

2013-05-04 Sat

■ #1468. dollar の語源 [etymology][clipping]

通貨単位「ドル」の語源について.Bohemia 地方に Joachimst(h)al という町がある.この町で1519年に初めて鋳造された貨幣は,ドイツ語で接尾辞をつけて Joachimst(ha)aler と呼ばれ,やがてこの前要素が clipping 作用で切り捨てられ,T(h)aler と通称されるようになった(英語で「谷」を表わすdale と同根).このドイツ語名が低地ドイツ語あるいは中期オランダ語の daler, daller として借用され,16世紀には英語へも入ってきた.この英単語は,当初は16--19世紀に通用していたドイツ銀貨を表わしたが,スペイン貨幣 peso の代用的名称 (=Spanish dollar) としても用いられるようになった.米国独立期の1782年,Thomas Jefferson は米国の通貨として英国通貨の採用を嫌い,すでに広く通用していた Spanish dollar を米国の通貨として採用することを述べ,dollar は現在の意味を得た.近代の欧米の国際的な経済活動を物語る語源といえるだろう.1785年には大陸会議により,正式に米国の通貨名として採用された.だが,実際に流通しだしたのは鋳造所が作られた1792年である.

1785 Resol. Continent. Congress U.S. 6 July, Resolved, that the money unit of the United States of America be one dollar.

現在の綴字 dollar は17世紀からで,他にも daleir, daler, dal(l)or, dalder, doler, dolor, daller, doller, dollor など様々な綴字が用いられていた.

なお,ドル記号 $ の由来は,一説によれば,スペイン通貨 peso が 8 reals に相当することから「8」の代え字ではないかという.あるいは,peso の p と s を重ねた図案とも,ローマ帝国の金貨 solidus の頭文字 s を装飾したものともいわれる.

より詳しくは,唐澤氏による「「ドル」はもともとボヘミアのお金だった!? ? dollar の語源」を参照.

2013-04-26 Fri

■ #1460. cheap の語源 [etymology][loan_translation][semantic_change]

「#1458. cockney」 ([2013-04-24-1]) と「#1459. Cockney rhyming slang」 ([2013-04-25-1]) で cockney の話題が続いたが,cockney の本場といえばロンドンの East End,とりわけ Cheapside 周辺である.この Cheapside という地名と関連して,第1要素 cheap の語源をひもとく.

究極的な由来は分かっていないが,ラテン語 caupō (small tradesman, innkeeper) からゲルマン語へ借用されたとのではないかとされている.西ゲルマン祖語では *kaupaz が再建されており,これが古英語で ċēap を発展させた.他の現代の西ゲルマン諸語では,オランダ語 koop,ドイツ語 Kauf などの形態が確認される.ゲルマン語での原義は "bargaining, barter, exchange of commodities" ほどであり,古英語でもこの意味で名詞として用いられる.名詞としては近代には廃用となるが,地名に痕跡をとどめている.例えば,ロンドン中心部を東西に横切る通り Cheapside は中世には食料市場だったが,これは cheap の原義をよく残している.なお,デンマークの首都 Copenhagen のデンマーク語名は København であり,第1要素は cheap の同根語であり,全体として "market haven" ほどを意味する.

ゲルマン語ではこの名詞から動詞を派生させ,古英語では cēapian (barter, buy and sell) として現われる.しかし,動詞用法も近代には廃用となる.

形容詞「安い」としての cheap の発生は意外と遅く,初出は16世紀初めである.名詞用法に基づく at god chep(e) (よい買い物で)という表現が,フランス語で「安い」を表わす à bon marché のなぞり (loan translation) として13世紀より文証されるが,この省略形から形容詞用法が生じた.この一連の変化は用法の変化としてとらえるべきだろうが,しばしば意味変化の例として言及されている.cheap (安い)は,dear (高価な)の一般的な対義語を欠いていた英語の語彙体系に,すんなり定着したと思われる.

なお,ほかに語源的に関係のある語としては,chaffer (値切る),chapman (行商人)がある.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

2013-04-02 Tue

■ #1436. English と England の名称 (2) [anglo-saxon][history][toponymy][etymology][latin][old_saxon][ethnonym]

今回は,「#1145. English と England の名称」 ([2012-06-15-1]) に対する補足と追加の記事.5世紀半ばにアングル人 (Angles) ,サクソン人 (Saxons) ,ジュート人 (Jutes) を中心とする西ゲルマンの諸部族がブリテン島へ移住してきてから,これらの部族を統括して呼ぶ名称や,彼らが新しく占拠した土地を呼ぶ名称は,誰がどの言語で呼ぶのかによっても変異があったし,時代とともに変化もしてきた.結果としては,Angle びいきの総称が選ばれ,形容詞や言語名の English や国名の England が一般化した.なぜ Saxon や Jute を差し置いて Angle が優勢となったのかについては明確な答えがないが,推測できることはある.

少なくとも8世紀から,ラテン語で Angli Saxones という表現が用いられていた.ここでは Angli は形容詞,Saxones は複数名詞で「アングル系サクソン人たち」ほどの意味だった.これは,大陸に残っていたサクソン人たち (Old Saxons) と区別するための呼称であり,形容詞 Angli にこめられた意味は「アングル人と一緒にブリテン島に渡った」ほどの意味だったと思われる.やがて,対立を明示する形容詞 Angli に力点が移り,これが固有名と解されて独立したということは,ありそうなことである.もしこのような経緯で8世紀中に Angli がブリテン島に住み着いた西ゲルマン民族の総称および領土名として再解釈されていったと考えれば,9世紀に Bede の古英語が出された際に,Angelcynn (gens Anglorum の訳)が総称的に用いられていた事実が特に不思議ではなくなる.また,同時期の880年頃には,Alfred 大王と Guthrum との間で取り交わされた条約のなかで "Danish" に対して "English" が用いられている.さらに,言語名としての Englisc も,やはり同時期に,Bede 古英語訳や Alfred のテキストに現われている.

このように,Englisc は9世紀中に形容詞あるいは言語名として定着したが,領土名としての Angelcynn が Engla land 系列に置き換えられるのは,11世紀の Chronicle を待たねばならなかった.Engla land のほか,Engle land, Englene londe, Engle lond, Engelond, Ingland なども行なわれたが,後に定着する England が現われるのは14世紀のことである.

以上,Crystal (26--27) に拠った.

・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.

2013-03-31 Sun

■ #1434. left および hemlock は Kentish 方言形か [oe_dialect][me_dialect][vowel][standardisation][spelling][etymology]

昨日の記事「#1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布」 ([2013-03-30-1]) で古英語方言について概観したが,Kentish 方言が遠く現代標準英語に影響を与えている(可能性のある)例を2つほどみてみたい.標題の2語に含まれる母音 e である.

すでに類例については,本ブログでも「#562. busy の綴字と発音」 ([2010-11-10-1]) ,「#563. Chaucer の merry」 ([2010-11-11-1]) ,「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) で言及済みであるので,問題の母音(字)についての歴史はそちらを参照されたいが,かいつまんでいえば,古英語には West-Saxon の y が,Anglian では i に,Kentish では e に対応するという母音の相違があった.この分布はおよそ中英語方言へも持ち越され,西部では <u> の綴字と /y/ の発音が行なわれ,北東部では <i> /ɪ/ が,南東部では <e> /ɛ/ が行なわれた.中英語後期から近代英語にかけてゆっくりと進んだ綴字の標準化に際しては,どの方言の母音(字)が結果として選ばれたかは単語によって異なっており,綴字と発音の間ですら一致が見られない例も現われてしまった.現代でも綴字と発音の関係に問題を抱えている busy や bury などの例がそれだ.

上記の標準化の過程で,古英語の Kentish 方言や中英語の南東部方言に由来する母音(字)<e> /ɛ/ が採用された例は少ないものの,「#570. bury の母音の方言分布」 ([2010-11-18-1]) で挙げたように merry (West-Saxon myrig) や knell (West-Saxon cnyllan) がある.だが,これだけでは寂しいので,標題の2語を加えてみたい.

left(左)は基本語・高頻度語だが,一説によると語源は lift (持ち上げる)と同根である.挨拶のとき左手を挙げることから「挙げた(手)」とつながるのではないかという.West-Saxon では lyft(空)として現われるが,「左」の語義はもっていない.新しい語義の初出は1200より前,初期中英語期のことである.MED では,lift (adj.) として見出しが立っている.

別の説によれば,「#329. 印欧語の右と左」 ([2010-03-22-1]) で触れたように,left(左)は印欧祖語で「弱い」を原義とする語根に遡り,leprosy(ハンセン病)などと同根となる.West-Saxon 形 lyftādl (paralysis) の第1要素として含まれていることが,しばしば言及される.

いずれの語源説を採るにせよ,古英語の Kentish 由来の母音(字)が採用されて現代標準英語に定着した少数の例であることは間違いない.

もう1つは,hemlock(ドクニンジン)である.ソクラテスを死に至らしめた毒草と信じられている.West-Saxon では hymlic(e) として現われる一方,中英語では,MED で hemlok(e (n.) として見出しが立っているが,実際には種々の母音(字)で確認される.

影の薄い Kentish 方言が少しだけ現代標準英語で顔をのぞかせているという小話でした.

2013-02-20 Wed

■ #1395. up and down [etymology][adverb][preposition][map]

副詞あるいは前置詞の up は,ゲルマン祖語 *upp- (オランダ語 op, ドイツ語 auf, 古ノルド語 upp), さらには印欧祖語 *upo に遡る.原義は「下から上へ」であり,そこから英語の「上に」へつながるのだが,興味深いことに,関連するラテン語 sub やギリシア語 hupó は起点である「下」が焦点化されて「下に」の語義を取ることになった.sub- (下), super- (上), hyp(o)- (下), hyper- (上) など,上下の入り乱れた語義発達である(関連して,[2010-04-14-1]の記事「#352. ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応」及び[2010-04-12-1]の記事「#350. hypermarket と supermarket」を参照).なお,英語の over も同根に遡る.

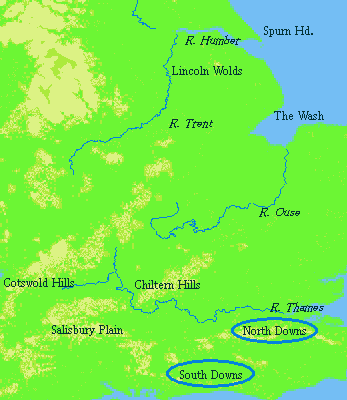

一方,英語において up に対応する down は,語源がまったく別のところにある.古英語 of dūne (from the hill) が原型であり,adūne と縮まった後に,その語頭母音も消失して,古英語後期には dūne として現われている.つまり,副詞・前置詞 down は,同音異義語として辞書には別見出しとして挙げられている名詞 down (特にイングランド南部で牧羊に適する小高い草原地)と,語源的には関連していることになる.イングランド南部には North Downs や South Downs と呼ばれる丘陵地帯が広がっているが,その down である.丘とは高くて上にあるものだから,それが down というのは妙なものだ.

古英語 dūne (丘)の由来はおそらく大陸時代のケルト語の *dūnom (砦)にあり,ここから後に英語となる言語を含むヨーロッパ諸言語へと借用されたと考えられる.オランダ語へ取り入れられた形態がフランス語経由で dune として,18世紀末に再び英語に入ってきたが,このときの意味は「砂丘」だった.

なお,印欧祖語にまで遡れば,英語 town も down と同根(原義「砦」を参照)であり,語源的には downtown とは妙な組み合わせのように思えてくる.

上か下かよくわからなくなる話しでした.

2013-02-18 Mon

■ #1393. between の歴史的異形態の豊富さ [preposition][etymology]

「#1389. between の語源」 ([2013-02-14-1]) の記事で,between の語源を見た.between に連なる諸形態のほか,betwixt に連なる諸形態を確認したが,古英語や中英語にはさらに異なる系列も見られた.

例えば,古英語の bitwih や中英語の bitwihe(n) のように h をもつものが確認される.これは,古英語以前の再建形で "two" を意味する後半要素の対格形が *twîhn のように h を含んでいたことに由来する.中英語形に見られる -e(n) 語尾は,bitwene(n) などの形態に基づく類推で加えられたものだろう.h を含む系列については,MED "bituhhe(n (prep.)" を参照.また,bitweies のような形態も中英語で文証される.これは,上記 bitwih などの形態に属格語尾が加えられたものと考えられる.MED "bitweien, bitweies (prep.)" を参照.

このように,特に中英語期には異形態がひしめいて分布していた,Mustanoja (369) によればそれぞれの間に意味の区別はなかったという.中英語における乱立状態について,Mustanoja からの引用をもって要約しよう.

BETWEEN(EN); BETWEIEN (BETWEIES); BETWIX(EN), BETWIXT, BETWUX); BETUH

Between(en), from OE betweonum, and betwix(en, betwixt, betwux, betwixen), from OE betweox (-ix, -ux), are both found throughout the ME period, as in betweien (betweies), which results from a contamination of between with the numeral tweien. Betuh, a continuation of OE betweoh (-uh, -ih), survives only in earliest ME. The -en forms occur mainly in the more southern parts of the country. There do not seem to be any noticeable differences in meaning between these words.

All the ME functions of these prepositions survive in present-day uses of between. In the sense 'among' between and betwix seem to occur somewhat more frequently in ME than today: --- þatt time þatt he come himm sellf Bitwenenn hemm to spellenn (Orm. 9422); --- the pitous joye . . . Bitwix hem thre (Ch. CT B ML 1115).

この乱立状態は近代以降に解消されてゆき,現代では古風な betwixt を除けば between へと完全に収束したといえるが,どのような経緯で収束したのだろうか.Helsinki Corpus で調べてみたい.

・ Mustanoja, T. F. A Middle English Syntax. Helsinki: Société Néophilologique, 1960.

2013-02-14 Thu

■ #1389. between の語源 [etymology][preposition][prescriptive_grammar][metanalysis]

規範文法では,between と among の使い分けについて,前者は「2つのものの間」,後者は「3つ以上のものの間」の意味に使うべし,とされている.この両者の区別の記述は,実際の使用に照らした記述的な観点からは多くの点で不十分だが,守るべき規則としてこだわる人は多い.この規則の拠って立つ基盤は,between の語源にある.語源が "by two" であるから,当然,目的語には2つのものしか来てはならないというわけである.

では,もう少し詳しく between の語源をみてみよう.古英語では,betwēonum の系列と betwēon の系列とがあった.前者の後半要素 -twēonum は数詞 twā (two) の複数与格形に対応し,後者の後半要素 -twēon は同語の中性複数対格形に対応する.前者の系列は,betwēonan などの異形態を発達させて中英語で bitwene(n) となり,後者の系列は北部方言に限られたが中英語で bitwen となった.語尾音の弱化と消失により,結局のところ15世紀には2系列が融合し,現代の between に連なる形態が確立した.つまり,between は,古英語に遡る2系列の形態が,中英語において融合した結果と要約することができる.古英語で between the seas などの構文は,be sǣm twēonum "by seas two" として現われることから,本来 "by" と "two" は別々の統語的機能を担っていたと考えられるが,"by two seas" のように接する位置に並んだときに,1つの複合前置詞と異分析 (metanalysis) されるに至ったのだろう.類例に,to us-ward → to-ward us の異分析がある.

さて,between には,古めかしい同義語がある.betwixt である.こちらは古英語 betwēox に由来するが,後半要素 -twēox を遡ると,ゲルマン祖語の *twa "two" + *-iskaz "-ish" にたどりつく.「2つほどのものの間」というような,やんわりとした原義だったのだろうか.古英語でも betwux, betyx などの異形態があったが,中英語では bitwix(e) などの形態が優勢となった.1300年頃に,「Dracula に現れる whilst」 ([2010-09-17-1]) や「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) で触れたように,語尾に -t が添加され,これが一般化した.なお,現代英語の口語に,betwixt and between (どっちつかず,はっきりしない)という成句がある.

中英語における異綴りなどは,MED "bitwēne (prep.)" および "bitwix(e) (prep.)" を参照.

なお,冒頭に述べた between と among の規範的な使い分けについて,OED "between, prep., adv., and n." は語義19において,記述的な観点から妥当な意見を述べている.

In all senses, between has been, from its earliest appearance, extended to more than two. . . . It is still the only word available to express the relation of a thing to many surrounding things severally and individually, among expressing a relation to them collectively and vaguely: we should not say 'the space lying among the three points,' or 'a treaty among three powers,' or 'the choice lies among the three candidates in the select list,' or 'to insert a needle among the closed petals of a flower'.

Fowler's (106) でも,規範的な区別の無効たることが示されている.小西 (176) では,「between を3つ以上のものに用いる用法は次第に容認される傾向があり,特に米国ではその傾向が著しい」とある.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.

2013-01-04 Fri

■ #1348. 13世紀以降に生じた v 削除 [phonetics][etymology][metanalysis][consonant][v]

[v] をはじめとする有声摩擦音は母音の前後で失われやすいという音声的特徴がある.有声摩擦音自身が,歴史的には,対応する破裂音の弱化によって生じている場合もある.ラテン語 rīpam "bank, shore", sētam "silk", focum "hearth" の語中破裂音が,スペイン語では riba, seda, fuego "fire" と摩擦音化しており,フランス語では rive, soie, feu のようにさらに弱化あるいは消失している (Bloomfield 374) .

話題を [v] に限定すれば,英語でも,この子音は母音の前後でしばしば削除されている.現代英語の auger, curfew, had, head, kerchief, lady, lark, lord, poor は,発音に [v] が含まれていないが,いずれも本来は [v] をもっていた.[v] の削除は13世紀以降に生じたものとされている.

中尾 (401, 410--11) によれば,[v] の削除された環境にはいくつかの種類が認めらられる.ここでは3種類を取り上げよう.1つ目は,a に後続し,k, g, l に前置される環境である.例えば,auger や hawk などで,歴史的な [v] が削除されている.前者は古英語 nafogār に遡り,これは nafu "nave" + gār "spear" の合成語である.中英語期に a と g に挟まれた結果 [v] が削除され,さらに a nauger → an auger の異分析が生じたものである(異分析については,[2009-05-03-1]の記事「#4. 最近は日本でも英語風の単語や発音が普及している?」および metanalysis の各記事を参照).後者は,古英語 h(e)afoc の中英語形において [v] が削除されたものである.

2つ目は d の前位置においてであり,古英語の hæfde "had", hēafdes "head's", hlǣfdige "lady" などにおいて [v] が消失した.

3つ目は,強勢のある長母音の後位置で,かつ r(C), l, m, n の前位置においてであり,古英語の lāferce "lark" や,古フランス語からの借用語 cuevrechief "kerchief", cuevrefeu "curfew", povre "poor" などにおいて [v] が消失した.

関連して,lady と lord の語史については,「#23. "Good evening, ladies and gentlemen!"は間違い?」 ([2009-05-21-1]) を参照.

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.

2012-11-25 Sun

■ #1308. learn の「教える」の語義 [antonymy][polysemy][etymology][sir_orfeo][ormulum][contronym]

learn には,《古・非標準的》という限定された使用域ながらも「教える,わからせる」の語義がある.He learned me how to skate. や I'll learn you. (思い知らせてやるぞ)などの例文が挙げられる.[2011-09-12-1]の記事で紹介した EDD Online の beta-version によれば,learn の語義4として "To teach, instruct; freq. used ironically as a threat of punishment." とあり,他の語義よりも豊富に例文が挙がっている.

「学ぶ」と「教える」は視点が180度異なり,一種の反意ともみなせるが,それが learn という語のなかに共存している.[2010-11-14-1]の記事で紹介した「#566. contronym」のもう一つの例だろう.興味深いことに,両語義を合わせもつ語は,オランダ語 leren やフランス語 apprendre にもみられる.

語源をたどると,印欧語幹は *leis- "track, furrow" に遡る.語形成を経て *laisjan から,Gmc *liznōjan に至り,ここから OE leornian "to learn" が発展した.Gmc *liznōjan とは OE (ġe)lǣran "to teach" も別に関係しており,lore (教え,指導,知識)もその派生語である."track, furrow" が語幹の原義であるということは,learn の意味の根源は「歩む道を導く」辺りにありそうだ.

古英語では,leornian "learn" と (ġe)lǣran "to teach" が区別されていた.しかし,中英語になり,lernen が "teach" の語義も帯びるようになった.OED および MED によると,初例は,1200年くらいの Ormulum である.

Uss birþþ itt [the Gospel] þurth sekenn, To lokenn watt itt lernet uss Off sawle nede. (19613)

「教える」の語義で再帰代名詞とともに用いれば,現代英語の teach oneself と同様に,「学ぶ,自学する」の意味となる.Sir Orfeo (Bliss版,Auchinleck MS, ll. 30--33)の l. 31 の例では,再帰代名詞は強意ではなく文字通り再帰だろう.一方,l. 33 の lerned は「学ぶ」である.

Him-self he lerned for-to harp,

& leyd þer-on his wittes scharp;

He lerned so, þer no-þing was

A better harpour in no plas.

関連して,形容詞 learned (学識のある,博学な)は1300年くらいが初出だが,その本来の意味は「教わった,教育を受けた」であり,learn の「教える」の語義の過去分詞である.12世紀以来用いられている lered およびドイツ語 gelehrt も同義である.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

2012-11-23 Fri

■ #1306. for the nonce [etymology][inflection][metanalysis][terminology][sir_orfeo][oed][dative][genitive][ormulum]

for the nonce (さしあたって,当座は;当分)という句がある.The team is called "the Lions," at least for the nonce. のように使われる.この表現には,定冠詞 the のかつての屈折形の名残がみられ,語源的に興味深い.

現在の形態に直接につながる初例は,1200年くらいの作とされる Ormulum において forr þe naness として現われる.第3語の語頭の n は,直前の定冠詞の初期中英語での単数与格屈折形 þen の語末の n が異分析 (metanalysis) されたものであり,語幹の一部と再解釈されて現在に至っている.かつての単数与格屈折語尾が意外なところで化石的に生き残っている例である.

この句は,形態的にも意味的にも現代英語でいう *for the once に対応するかのように見えるが,歴史的には第3語を once あるいは one's ([2009-07-18-1]の記事「#81. once や twice の -ce とは何か」を参照)に相当する初期中英語の属格に基づく表現に直接由来すると解するには難点がある.OED によれば,属格形は確かに間接的には関与するだろうが,この句は,むしろ古英語に見られる to þam anum や その初期中英語版 to þan ane などと比較されるべき,one の与格を含む表現として始まったのではないかという.後に定着した属格形は,与格形が置換されたものと考えられる.置換の理由としては,「一度」を意味するのに属格に由来する anes, ones と並んで,与格に由来する ane, ene も用いられたことから,両者の交替が自然だったのではないか.

中英語では,異分析が生じる前の形態と生じた後の形態が共存しており,MED には ōnes (adv.) の語義5と nōnes (n.(1)) の語義1の両方に,この句が登録されている.後者によれば,現在に伝わる「臨時に」と「当座は」の語義のほかに,強意語として "indeed" ほどの語義や,韻律的な埋め草としての意味の希薄な用法があると記載されている.強意あるいは埋め草としての例を,Bliss 版 Sir Orfeo (Auchinleck MS, ll. 51--56) から引こう.

Þe king hadde a quen of priis Þat was y-cleped Dame Heurodis, Þe fairest leuedi, for þe nones, Þat miȝt gon on bodi & bones, Ful of loue & of godenisse; Ac no man may telle hir fairnise.

句として以外にも,nonce には「臨時の」という形容詞としての用法がある.名詞とともに一種の複合語を形成して,言語学の術語として nonce-word (臨時語),nonce-form (臨時形)などと使う.この用法の初例は,OED の編纂者 James Murray が1884年に OED 初版の説明書きに用いたときである.

1884 N.E.D. Fasc. 1, p. x, Words apparently employed only for the nonce, are, when inserted in the Dictionary, marked nonce-wd.

OED にこの旨が詳しく記載されているのだから,OED による自作自演の用法といってよいだろう.

・ Bliss, A. J., ed. Sir Orfeo. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1966.

2012-11-16 Fri

■ #1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか? [etymology][history][sobokunagimon]

日本人が日ごろ見慣れている「みかん」は温州みかん(ウンシュウミカン)を指し,欧米でも広く知られている.英語では satsuma (orange) /sæˈʦuːmə, ˈsæʦʊmə/ と呼ばれているが,どのような経緯で「サツマ」と呼ばれるようになったのだろうか.

ある説によると,温州みかんの原産地は古くから中国と交流があった天草の南にある島,鹿児島県長島と推定されており,この推定される原産地にちなんで satsuma と呼ばれているということである.

興味深い別の説によると,原産地が薩摩(鹿児島)であるかどうかは関係なく,在日アメリカ大使館職員の家族が同地方からみかんをアメリカに持ち帰って紹介したことにちなむともされる.

OED によると,1882年の文献で初めてこの語が使われている.1943年の例として挙げられている文献 Webber and Batchelor (551) に当たってみると,次のような記述があった.

The Satsuma was first introduced into the United States in 1876 by Dr. George R. Hall; and in 1878 General Van Valkenburg, then United States minister to Japan, brought in other trees. The name Satsuma was given to the variety by Mrs. Van Valkenburg.

ここに言及されている Van Valkenburg という人物について調べてみると,こちらの方のブログに,次のような記述を見つけることができた.

1878年頃,当時横浜に駐在していたアメリカの高官,Robert Van Valkenburg が,奥方と九州を旅行した時,薩摩ミカンのあまりにも甘くて美味しい味に感激し,奥方の故郷であるフロリダへ土産として送り出したという記録が残っているらしい.それと相前後して,フロリダからテキサス一帯にこの薩摩ミカンが紹介され,一気に薩摩ミカンの栽培が広がったようだ.アラバマのイチジクを栽培していた地域が,薩摩ミカンの栽培拡大と共に,1915年に薩摩ミカンに因んで名前を変えて今日に至っている.

さらに,Louisiana でミカン畑を営む Simon Citrus Farm には,次のような記述も見られる.

The Satsuma mandarin may have originated in China but is was first reported in Japan more than 700 years ago. The first recorded introduction into the United States was in Florida by George R. Hall in 1876. The name "Satsuma" is credited to the wife of a U.S. Minister to Japan, General Van Valkenburg, who sent trees home in 1878 from Satsuma, the name of a former province, now Kagoshima Prefecture, on the southern tip of Kyushu Island.

上のをまとめれば,まず1876年に Dr. George R. Hall なる人物によって温州ミカンがアメリカに持ち込まれた.その後,別途,1878年に駐日高官 Van Valkenburg 夫妻により温州ミカンがアメリカに導入され,それが satsuma と呼ばれることになったということだ.

なお,Alabama には Satsuma と呼ばれる地名がある.同市のHPによると,確かに1878年に同州にみかんが紹介されたとある.同町は,以降30年くらいの間にみかんの栽培で知られるようになり,1915年に Satsuma と命名された.ほかにも似たような背景で,Florida, Texas, Louisiana にも Satsuma という地名がある.

・ Webber, Herbert John and Leon Dexter Batchelor, eds. The Citrus Industry. Vol. 1. History, Botany, and Breeding. Berkeley and Los Angeles: U of California P, 1943.

2012-11-12 Mon

■ #1295. フランス語とラテン語の2重語 [doublet][french][latin][etymology][loan_word][syllable]

「#944. ration と reason」 ([2011-11-27-1]) で,フランス語とラテン語から借用された2重語 (doublet) の例をいくつか見た.reason -- ration, treason -- tradition, poison -- potion, lesson -- lection といったペアである.Schmitt and Marsden (87) に他の例が挙がっていたので,下に示したい.左列は中英語期に先に入っていたものでフランス語,右列は初期近代英語期に改めて借用されたラテン語である.

| French (in ME) | Latin (in EModE) |

|---|---|

| armor | armature |

| chamber | camera |

| choir | chorus |

| frail | fragile |

| gender | genus |

| jealous | zealous |

| prove | probe |

| strait | strict |

| strange | extraneous |

| treasure | thesaurus |

フランス語形をラテン語形と比べてみると,いかに子音が消失あるいは変化したり,音節が失われているかがわかる.概してラテン語形は音節数が多い.英語はこれらの異なる語形を豊富に取り入れることによって,語彙そのものを増やしてきたことはもちろん,語彙の音節数別の分布をも変化させてきたのだろう.英語語彙と音節数については,syllable statistics の各記事を参照.

・ Schmitt, Norbert, and Richard Marsden. Why Is English Like That? Ann Arbor, Mich.: U of Michigan P, 2006.

2012-11-11 Sun

■ #1294. 英語語源分析ツールの夢 [etymology][lexicology][statistics][web_service]

英文を投げ込むと,各単語(あるいは形態素)が語源別に色づけされて返ってくるような語源分析ツールがあるとよいなと思っている.しかも,各単語に語源辞書のエントリーへのリンクが張られているような.語彙研究や英語教育にも活かせるだろうし,出力を眺めているだけでもおもしろそうだ.このようなツールを作成するには精度の高い形態素分析プログラムと語源データベースの完備が欠かせないが,完璧を求めてしまうと実現は不可能だろう.

同じことを考える人はいるようだ.例えば,Visualizing English Word Origins はツールを公開こそしていないが,Douglas Harper による Online Etymology Dictionary に基づく自作のツールで,いくつかの短い英文一節を色づけ語源分析している.テキストの分野別に本来語やラテン語の割合が何パーセントであるかなどを示しており,およそ予想通りの結果が出されたとはいえ,実におもしろい.この分析に関して,The Economist に記事があった.

また,今は残念ながらリンク切れとなっているが,かつて http://huco.artsrn.ualberta.ca/~mburden/project/message.php?thread=Shakspere&id=174 に簡易的な語源分析ツールが公開されていた.こちらの紹介記事 にあるとおりで,なかなか有望なツールだった.私も少し利用した記憶があるのだが,どこへ消えてしまったのだろうか.

英語語源関連のオンライン・コンテンツも増えてきた.以下にいくつかをまとめておく.

・ 「#485. 語源を知るためのオンライン辞書」: [2010-08-25-1]

・ Etymology 関連の外部リンク集

・ 「#361. 英語語源情報ぬきだしCGI(一括版)」: [2010-04-23-1]

・ Behind the Name: The Etymology and History of First Names

・ Behind the Name: The Etymology and History of Surnames

・ 語源別語彙統計に関する本ブログ内の記事: lexicology loan_word statistics

・ Etymologic! The Toughest Word Game on the Web: 英語語源クイズ.

2012-10-09 Tue

■ #1261. Wednesday の発音,綴字,語源 [pronunciation][spelling_pronunciation_gap][etymology][metathesis][calendar]

Wednesday の発音と綴字の関係は悪名高い.最初の <d> は発音されず,/wˈenzdeɪ/ となるのだから英語初学者は必ずつまずく.しかし,多少安心してよいのは,イングランドの北部・北西部方言ではより綴字に忠実な /wˈednzdeɪ/ も行なわれていることだ./d/ の発音されない標準的な発音は15世紀にさかのぼり,子音連続 /-dnz-/ の環境における脱落とされる.だが,c1300 の Layamon の写本に wendesdei という音位転換 (metathesis) の形態が見られ,14--17世紀には Wensday(e) が現われることから,子音連続 /-ndz-/ の環境における脱落と考えるほうが妥当だろう.

発音についてもう1つ注意すべきは,-day 語一般に当てはまることだが,語尾の母音には /-deɪ/ (強形)と /-di/ (弱形)の2種類の発音があることだ.RP (Received Pronunciation) でも GA (General American) でも,一般に弱形が好まれるといわれるが,実際には See you on Monday. などの文末位置では強形が,Monday morning などの複合表現の1部としては弱形が選ばれることが多い.

西洋の七曜語の語源はよく知られている.大きく分けて,順番で数える教会方式 (ecclesiastical) と神・惑星の名前を用いる方式 (astronomical) があるが,英語は典型的な後者である.ラテン語の diēs Mercuriī (マーキュリー[水星]の日)のなぞりとして,多くのゲルマン諸語では Woden's day (ウォーディンの日)が当てられた.Woden はアングロサクソン神話の主神であり,北欧神話の主神 Odin に相当する.同根語を挙げれば,古英語 Wōdnesdæġ,古ノルド語 óðinsdagr,オランダ語 woensdag などである.ゲルマン諸語のなかでの例外は,ドイツ語 Mittwoch で,これは教会ラテン語の media hebdomas (週の中日)のなぞりであり,教会方式の一種といえる.

さて,このように Wednesday の語源はよくわかっているのだが,最大の問題は,現代の第1母音が語源的な o ではなくe として現われていることだ.e をもつ形は古英語では文証されておらず,中英語で初めて Wedenesdei などが現われる.古英語の異形として *Wōðinas を想定し,i-mutation により /o/ > /e/ となったとする説もあるが,決定力を欠く.また,古フリジア語の Wernis-dei と比較される,という提案もある.地名では,Staffordshire の Wednesbury, Wednesfield や Derbyshire の Wensley も参照される.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow