2025-10-12 Sun

■ #6012. 声の書評 --- 小河舜さんと khelf 疋田海夢さんが紹介する『英語固有名詞語源小辞典』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][onomastics][kdee][etymology][ogawashun]

Voicy heldio でお送りする khelf の「声の書評」シリーズ,第5弾はこれまでとは趣向を変え,対談形式でお届けします.上智大学の小河舜さんと khelf 大学院生の疋田海夢さんのお2人に,刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)の魅力を語っていただきました.本編で24分弱の音声配信となります.「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」をお聴きください.

本書は,人名や地名といった固有名詞の語源を探る「名前学」(onomastics) の世界への扉を開いてくれる一冊です.お2人の対談では,固有名詞が単なるレッテルではなく,その土地の地理や歴史,人々の暮らしといった豊かな物語を秘めていることが熱く語られます.

昨年度の慶應義塾大学の英語地名史の授業で教員・学生の関係にあったお2人の軽快な掛け合いは,聴いていて飽きることがありません.1つの名前から始まる探求が,いかに多方面へと思わぬ広がりを見せていくか.その知的な興奮が,対話を通じて生き生きと伝わってきます.まさにお2人の名前学と英語史にかける情熱の賜物でしょう.

この小辞典は,調べ物に便利なだけでなく,ページをめくるごとに新たな発見があり,歴史への想像力をかき立ててくれる読み物でもあります.お2人の楽しげな対談を聴けば,きっと英語固有名詞の世界に引き込まれるに違いありません.今回,専門分野のおもしろさを存分に伝えてくださった小河さん,疋田さんに改めて感謝します.

なお,本書については,私自身も heldio 「「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」」および 本ブログ「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1]) でも紹介していますので,合わせてご参照ください.

さらに,heldio/helwa コアリスナーの ari さんが,10月4日付で「#424【通読DEPN】英語固有名詞語源小辞典を読む(その1)」として,本書を通読するシリーズ企画を始められたことも付け加えておきます.いやはや,英語固有名詞が熱い!

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-09-27 Sat

■ #5997. 「ゆる言語学ラジオ」で『英語語源ハンドブック』が紹介されました --- 人気シリーズ「ターゲット1900」回に再出演 [hee][notice][voicy][heldio][youtube][yurugengogakuradio][etymology]

先日,人気 YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」にゲストとしてお邪魔しました.「accountはなぜ「口座」も「説明」も表すのか?」と題する配信回で,パーソナリティの水野さんと堀元さんとともに,英単語の語源について楽しく語り合ってきました.

今回の企画は,大学受験用の英単語集として名高い『英単語ターゲット1900』に掲載されている単語の語源を深掘りするという,同チャンネルの人気シリーズの一環です.英語史・語源研究の専門家と認めていたただき,お招きいただきました.70分ほどの配信時間で,accord, thought, interest, account, cause, sound, individual の計7語を取り上げています.前回のターゲット1900回への出演の折には,1単語どころか1/3単語にしか注目できなかったことを考えれば,今回は大幅な改善(?)といえます.

今回取り上げた7語はいずれも基本的な単語ですが,歴史を遡ると実に豊かな物語が隠されています.動画のタイトルにもなっている account は,「口座」「説明」「理由」などと多義ですが,「計算する」という語源的な意味に立ち返ることで,その多義性の謎が氷解します.account はラテン語の ad- + computare が元になっており,後者は com- + putare という構成です.putare 自体は「考える,計算する」が原義です.これらの要素が,古フランス語を経て語形を崩しつつ英語に入ってきた次第です.

動画の最後では,拙著『英語語源ハンドブック』についてもご紹介いただきました.この本は,『ターゲット1900』にも収録されている類いの基本語彙のうち,とりわけ重要な約1000語を対象としており,語源記述を中心としつつもボキャビルにも有用なハンドブックとなっています.本書は動画で展開されたような語源話しの集成といってよく,読みあさることで英語語源学を広く深く学ぶことができます.『ターゲット1900』で英単語を学習されている方には,ぜひ本書も傍らに置いていただきたいと思います.

「ゆる言語学ラジオ」さんとは,これまでも何度かご縁がありました.3ヶ月ほど前の hellog 記事「#5892. 制限的付加詞 (restrictive adjunct) と非制限的付加詞 (non-restrictive adjunct)」 ([2025-06-14-1]) でも,同チャンネルの話題に触れたところです.

今回の配信回も,言語への尽きせぬ好奇心を刺激してくれる知的に楽しい内容となっています.水野さんと堀元さんの巧みな話術に引き込まれ,私も時間を忘れて語ってしまいました.ぜひ多くの方にご覧いただければ幸いです.

なお,今回の出演については,昨日の Voicy heldio でも「#1580. 「ゆる言語学ラジオ」『ターゲット1900』回にお邪魔してきました」としてお話ししました.そちらもお聴きいただければ.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-18 Thu

■ #5988. 9月27日(土),朝カル講座の夏期クール第3回「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」が開講されます [asacul][notice][demonym][suffix][onomastics][kdee][hee][etymology][hel_education][helkatsu]

毎月1回,朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座を開いています.今年度のシリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.英語史的に厚みと含蓄のある英単語を1つ選び,そこから説き起こして,『英語語源辞典』(研究社)や『英語語源ハンドブック』(研究社)等の参考図書の記述を参照しながら,その英単語の歴史,ひいては英語全体の歴史を語ります.

来週末の9月23日(土)の講座は夏期クールの3回目となります.今回は英語を学ぶ誰もが最も多く発したり聞いたりし,さらに読み書きもしてきた重要単語 English に注目します.この当たり前すぎる英単語をめぐる歴史は,実は英語史のおもしろさを煮詰めたような物語になっています.ふと立ち止まって考えてみると,謎に満ちた単語なのです.

・ なぜ「アングレ」(フランス語)や「エングリッシュ」(ドイツ語)ではなく英語では「イングリッシュ」なの?

・ English と綴って「イングリッシュ」というのはおかしいのでは?

・ England や Anglia との関係は?

・ なぜ Japanese の -ese や American の -n ではなく English には -ish の語尾がつくの?

・ なぜ米語は American ではなく,あくまで (American) English と呼ばれるの?

・ 言語名は通常は固有名詞かつ単数として扱われるのに,なぜ最近 Englishes という複数形が使われているの?

民族,国,言語,文化,歴史に関わる重要単語なので,このように疑問が尽きないのです.講座では,他の民族を表わす単語などとも比較しながら,English に込められた謎に迫ります.

講座への参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもあります.皆さんのご都合のよい方法でご参加いただければ幸いです.申込みの詳細は朝カルの公式ページよりご確認ください.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1574. "English" という英単語について思いをめぐらせたことはありますか? --- 9月27日の朝カル講座」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

</p><p align="center"><iframe src=https://voicy.jp/embed/channel/1950/7099532 width="618" height="347" frameborder=0 scrolling=yes style=overflow:hidden></iframe></p><p>

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-09-11 Thu

■ #5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年) [voicy][heldio][dictionary][onomastics][review][etymology][personal_name][toponymy]

本ブログでは,英語の単語の成り立ちを探る語源学 (etymology) の話題を数多く取り上げてきた.その探究の伴侶として,寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』の右に出るものはないと,機会あるごとに推奨してきた.最近では,この辞典の関連書である拙著『英語語源ハンドブック』も上梓され,多くの方に手に取っていただいている.

さて,語源の探求という魅力的な営みをさらに奥深いものにしてくれる,もう1冊の優れた辞典を紹介したい.刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)である.

本書は,その名の通り固有名詞 (proper noun) に特化した語源辞典である.個人名,姓,地名,さらには商標といった固有名詞は,私たちが日常的に英語に接する差異の語彙資源の一部でありながら,一般的な語源辞典では立項されないことが多い.その痒い所に手が届くのが,今回紹介する『英語固有名詞語源小辞典』だ.

編著者の刈部先生は,前書きで本書の執筆動機を次のように語っている.

『英語固有名詞語源小辞典』は,編著者が固有名詞の語源を簡便に引ける1冊版の常用辞典があればよいと長年思っていたものを自分で執筆することになったものである.この思いは,寺澤芳雄先生が編まれた『英語語源辞典』(研究社,1997)の編集のお手伝いをした後,一段と強くなった.

なんと,本書のメイキングは『英語語源辞典』と深く関わっていたのである.『英語語源辞典』の編纂に携わったからこそ,固有名詞に特化した辞典の必要性を痛感し,その思いが本書の出版企画へとつながったわけだ.いわば『英語語源辞典』からの貴重なスピンオフといえる.

収録語数は約3,000語である.「小辞典」と銘打たれているものの,読者が引くであろう固有名詞の7--8割はカバーできることを目指したといい,実際に引いてみるとヒット率の高さに驚かされる.見出し語には発音記号が付されており,難読の人名や地名の発音を確認するのにも重宝する.そしてもちろん,語源解説は詳細かつ信頼できるものであり,初出年代も記されている.

先日の記事「#5979. Guy Fawkes から you guys へ --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より」 ([2025-09-09-1]) で,「いのほた言語学チャンネル」の動画「#369. you guys などの guy はもともと○○だった!--意外な歴史」を紹介した.そこで Guy Fawkes の Guy の語源について話した際に,姓である Fawkes のほうは触れずじまいだった.そこで早速『英語固有名詞小辞典』を引いてみると,次のようにあった.

Fawkes /fɔːks/ フォークス:1251 姓.♦中英語 Faukes < 古フランス語 Faukes (主格)(原義)「隼」 < 古高地ドイツ語 Falco 'falcon'.

なんと「鷹」を意味する語に由来するという.英語の falcon (鷹)と同語源の単語が,古高ドイツ語から古フランス語を経て英語に入り,人名として定着したものだったのだ.ちなみに,本書で Fawkes の2つ手前の項目には,アメリカの文豪 William Faulkner の姓 Fa(u)lkner が立項されている.こちらは古フランス語 fau(l)connier に由来し,意味は「鷹匠」 (falconer) である.鷹狩りが中世の貴族の重要な娯楽であったことを考えれば,鷹や鷹匠に関わる名前が姓として定着したのも頷ける.

このように,本書を繙けば,歴史や文化の断片が固有名詞の中に化石のように保存されている様を目の当たりにすることができる.また,数ページにわたる凡例は,単なる本辞典の使い方の説明にとどまらず,英語固有名詞論の概論ともなっており,ここを読むだけでも知的好奇心が大いに刺激される.

『英語語源辞典』や『英語語源ハンドブック』と並べて書棚に置き,気になる人名や地名に出会うたびに手に取ってみてはいかがだろうか.「読める辞書」として,英語史の魅力をさらに豊かにしてくれること請け合いである.

本辞典については,一昨日の heldio でも触れたばかりである.「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」を合わせてお聴きいただければ.

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.

2025-09-07 Sun

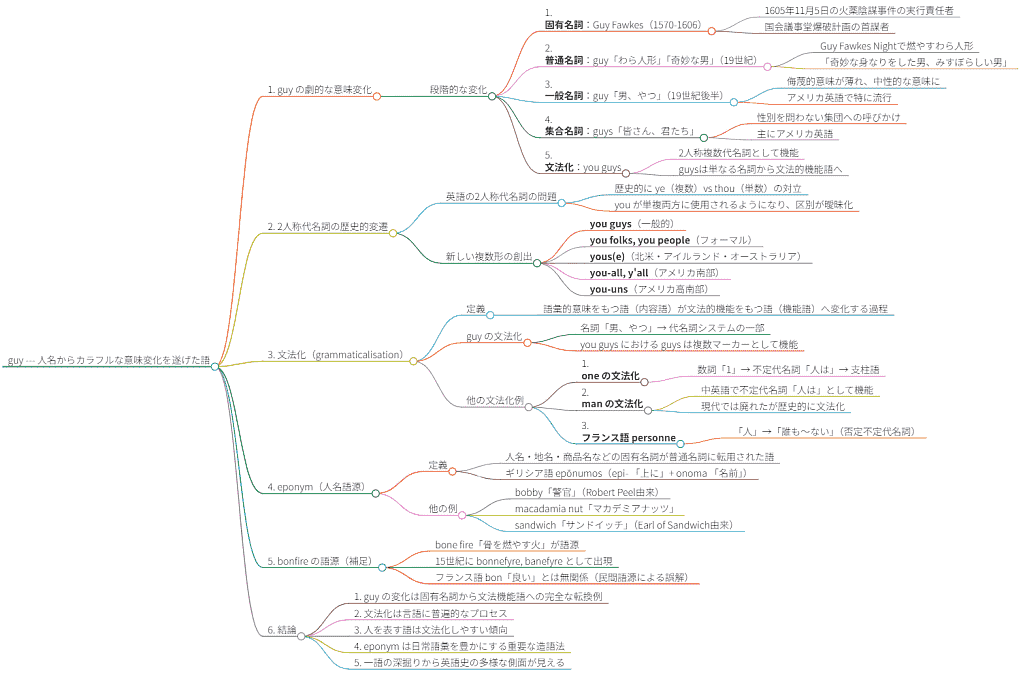

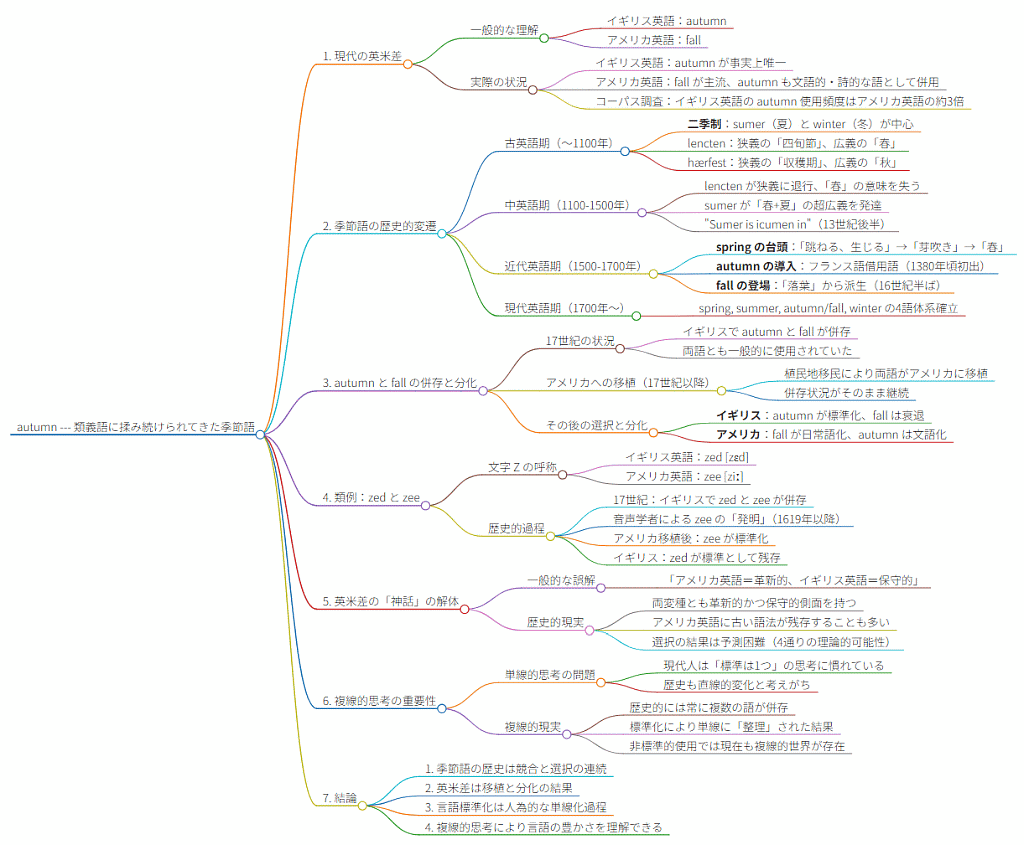

■ #5977. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第5回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][link][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change]

8月23日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第5回(夏期クールとしては第2回)となる「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」を配信しました.

この第5回講座の内容を markmap によりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

・ 「#5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-08-10-1])

シリーズの次回,第6回は,9月27日(土)に「English --- 慣れ親しんだ単語をどこまでも深掘りする」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-22 Fri

■ #5961. 『英語語源ハンドブック』著者たちの宴の動画 --- YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より [youtube][inohota][hee][notice][helkatsu][asacul][etymology][etymography]

1週間ほど前に公開された YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の回を紹介します.「#362. 言語学バル特別編!大ヒット中!『英語語源ハンドブック』の筆者3人の執筆秘話!」です.40分の長尺で,撮影現場が騒がしい飲み会の場だったために声が聴きづらいこともあるかと思いますが,よろしければご視聴ください.

この動画は,冒頭で私が述べている通り,7月19日(土)の午後に朝日カルチャーセンター新宿教室にて開講された「深堀り『英語語源ハンドブック』徹底解読術 出版記念・鼎談」が終了した後の懇親会にて収録されたものです(cf. ([2025-06-07-1])).この夜,井上逸兵さん(慶應義塾大学)の提案により,ハンドブックの著者3名が集う宴席で「言語学バル」特別編を撮ろうということになっていました.周囲は少々騒がしかったのですが,お酒をいただきながら,共著者の唐澤一友さん,小塚良孝さん,堀田隆一の3名によるハンドブック制作裏話を軸に,楽しく収録しました.

途中で飛び入り出演したのは,まさにゃんこと森田真登さん(武蔵野学院大学),および金田拓さん(帝京科学大学)です.お二方には場を盛り上げていただきました.

話題は,宴席らしい雑談から語源学上の問題まで,あちこちに飛びました.しかし,私自身が印象に残っているのは,とりわけ後半にかけての小塚さんによる「AI に代替されない語源記述論」というべき主張です.単語の語源情報そのものについては,AI に尋ねれば,おおよそのところはすぐに出してくれる.しかし,語源のなかに物語を見出し,意外な展開でありながらも読者が共感するようにその物語を紡いでいくことは,人間にしかできない.これには,ぐっときました.この動画により,このハンドブックのおもしろさのみならず,語源学や語源記述の人文学的な意義が伝われば,と思います.

関連して,私自身が語源記述のあり方を模索している heldio 配信回「#1517. etymography 「語誌学」の妄想」もぜひお聴きください

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-08-18 Mon

■ #5957. 8月23日(土),朝カル講座の夏期クール第2回「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」が開講されます [asacul][notice][personal_pronoun][eponym][grammaticalisation][semantic_change][kdee][etymology][hel_education][helkatsu]

朝日カルチャーセンター新宿教室での英語史講座が続いています.月一のペースで進行中のこのシリーズでは,「歴史上もっとも不思議な英単語」というテーマを掲げています.歴史の厚みを感じさせる語彙を一語ずつじっくりと味わい,『英語語源辞典』(研究社)等の信頼できる資料を手がかりに,言葉の変遷がもたらす驚きと発見に迫っています.

今度の土曜日8月23日の講座は夏期クールの2回目を迎えます.一見すると平凡な guy という語に焦点を絞り,この小さな単語がたどってきた劇的な意味の軌跡をたどることから話を始めます.その流れから人称代名詞 (personal_pronoun) の話題,文法化 (grammaticalisation) の問題,そして固有名詞に由来するeponymの事例相まで,話題は自在に広がっていきます.1単語から見えてくる英語史のダイナミズムと言語変化の妙味を存分にお楽しみください.

参加方法は新宿教室での直接受講,オンライン参加のいずれかをお選びいただけます.さらに2週間の見逃し配信サービスもご用意しております.皆さんのご都合のよい方法でご参加ください.申込み詳細は朝カルの公式ページでご確認いただけます.

なお,この講座の見どころについては heldio で「#1539. 8月23日の朝カル講座 --- guy で味わう英語史」としてお話ししています.こちらもあわせてお聴きいただければ幸いです.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-08-10 Sun

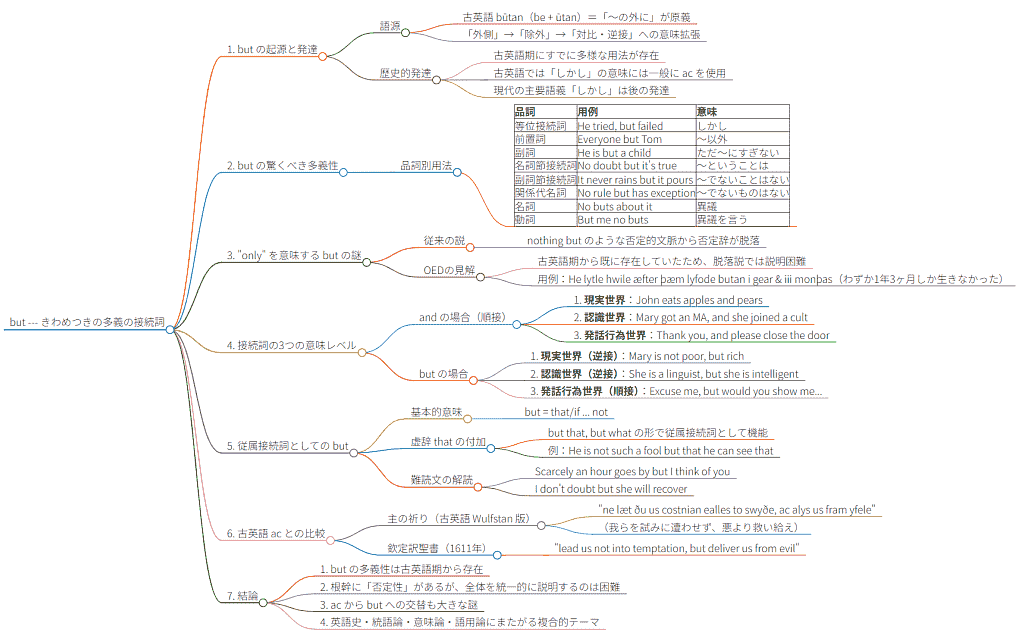

■ #5949. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第4回「but --- きわめつきの多義の接続詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][but][conjunction][adverb][preposition][conversion][pragmatics][link]

7月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第4回(夏期クールとしては第1回)となる「but --- きわめつきの多義の接続詞」が,新宿教室にて開講されました.

講座と関連して,事前に Voicy heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」と「#1518. 現代英語の but,古英語の ac」を配信しました.

この第4回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像をクリックして拡大).復習用にご参照ください.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回から第3回についてもマインドマップを作成しています.

・ 「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1])

・ 「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1])

・ 「#5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-07-07-1])

シリーズの次回,第5回は,8月23日(土)に「guy --- 人名からカラフルな意味変化を遂げた語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-08-08 Fri

■ #5947. 日本語において接続詞とは? (3) --- 語形成 [japanese][conjunction][terminology][word_formation][morphology][etymology][greek][pos][adverb]

一昨日,昨日と,日本語の接続詞 (subjunctive) について『日本語文法大辞典』を参照してきた.今回は,同文献より日本語の接続詞の語形成について概観する (387--88) .

接続詞を語構成的に見ると,他の品詞から転成したもの(動詞=及び,副詞=また・なお,助詞=が・けれども),動詞や名詞や指示語に助詞が下接して慣用的に固定したもの(すると・しかるに・しかし・さて・ゆえに・ところで)などである.古代語でも,本来的な接続詞といえる語はほとんどない.つまり,もともと日本語では接続詞が発達しなかったけれども,時代がさがるにつれて,事柄相互を情緒的に続ける表現を避けて,分析的に対象化した素材を論理的に関連づけようとす傾向が生まれ,この過程で,種々の後の転成や連語化によって接続詞をつくり出したと考えられる.

日本語の接続詞には,もともとの純然たる接続詞はなく,あくまで他品詞語から派生したものが多いということだ.この事情は,英語の接続詞においても同じである.最も基本的な接続詞といってよい and ですら,印欧祖語で "in" を意味する *en に由来するというのだから,示唆に富む.

西洋の伝統において,接続詞は古典ギリシア語文法において独立した品詞として認められており,歴史を通じて最も盤石な品詞の1つといってよい.しかし,その起源となると,意外と他の品詞の語などから派生的に生じてきたものにすぎないことも分かってくる.改めて接続詞は不思議でおもしろい.

日本語文法の話題に戻るが,接続詞を認めずに,それを副詞の一種としてとらえる文法論もあったことは銘記しておきたい.例えば,山田孝雄や松下大三郎は,接続詞という品詞を認めていない.しかし,学校文法では,接続詞は「それ自体の意味内容が稀薄で,先行する表現の意味を受けて後行する表現に関係づけるという,副詞に無い機能が認められる」等の理由から,独立した品詞として認めている(同著,p. 387).

・ 山口 明穂・秋本 守英(編) 『日本語文法大辞典』 明治書院,2001年.

2025-07-22 Tue

■ #5930. 7月26日(土),朝カル講座の夏期クール第1回「but --- きわめつきの多義の接続詞」が開講されます [asacul][notice][conjunction][preposition][adverb][polysemy][semantics][pragmatics][syntax][negative][negation][hee][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link]

今年度朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.今年度のシリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)や新刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

今週末7月26日(土)の回は,夏期クールの初回となります.機能語 but に注目する予定です.BUT,しかし,but だけの講座で90分も持つのでしょうか? まったく心配いりません.but にまつわる話題は,90分では語りきれないほど豊かです.論点を挙げ始めるとキリがないほどです.

・ but の起源と発達

・ but の多義性および様々な用法(等位接続詞,従属接続詞,前置詞,副詞,名詞,動詞)

・ "only" を意味する but の副詞用法の発達をめぐる謎

・ but の語用論

・ but と否定極性

・ but にまつわる数々の誤用(に関する議論)

・ but を特徴づける逆接性とは何か

・ but と他の接続詞との比較

but 「しかし」という語とじっくり向き合う機会など,人生のなかでそうそうありません.このまれな機会に,ぜひ一緒に考えてみませんか?

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/07/23(Wed))

本講座の予告については heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-07-07 Mon

■ #5915. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][hee][etymology][hel_education][lexicology][ame_bre][french][synonym][loan_word][borrowing][link]

6月21日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第3回として「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」で予告した通りです.

この第3回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました.復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回,第2回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) および「#5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました」 ([2025-06-09-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第4回は,7月26日(土)に「but --- きわめつきの多義の接続詞」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ朝日カルチャーセンター新宿教室の公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-06-25 Wed

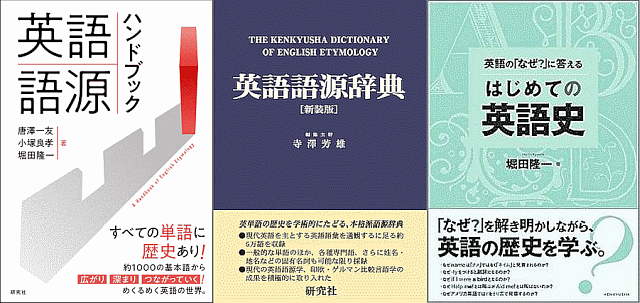

■ #5903. 英語史探求のための「3点セット」 [hel][etymology][hee][kdee][hajimetenoeigoshi][kenkyusha][helkatsu][hel_education][dictionary]

昨日の記事「#5902. 『英語語源ハンドブック』『英語語源辞典』『はじめての英語史』が朝日サンヤツ広告に」 ([2025-06-24-1]) で,朝日新聞のサンヤツ広告に並んだ3冊の書籍について「英語史を探求するための基本的な3点セット」として位置づけました.本日は,この3冊の相互関係をより分かりやすく示すために,インフォグラフィックを作成してみました.これは「3点セット」の各々の位置づけと相互関係を表現したものです.「英語史探求」を核として,3冊の書籍がそれぞれ異なる角度からアプローチしている様子を示しています.

『はじめての英語史』

? 効果的な活用方法

『ハンドブック』で

語源学の面白さに触れる

特定の単語は『辞典』で

詳細を深掘り

時代背景は『英語史』で

全体像を把握

この3冊を相互に参照することで、英語史の立体的な理解が可能になります。 個々の単語の歴史(ミクロ)と言語全体の変遷(マクロ)を結びつけ、 より豊かな学習体験を実現できるのです。

『英語語源辞典』は「縦の探求」として個々の単語の歴史を深く掘り下げる役割を,『英語語源ハンドブック』は「横の探求」として語源学全体の関連性を示す役割を担っています.そして『はじめての英語史』は,これら2冊の土台となる「マクロな視点」を提供し,英語という言語がたどってきた歴史の大きな流れを理解させてくれます.

3冊の書籍は一方向的な関係ではなく,相互に参照し合う関係にあります.例えば,『ハンドブック』で,ある単語が借用語だと知ったら,借用経路の詳細をより深く知るために『辞典』で調べ,さらにその借用が起こった歴史的背景を『はじめての英語史』でズームアウトして確認する,といった探求の流れが想定されます.下部に示した「効果的な活用方法」では,改めてその3段階のアプローチを提案しています.

このように,3冊はそれぞれが独立した価値を持ちながらも,組み合わせることで大きな相乗効果を発揮します.単語の語源を調べるという行為が,単なる「点」の知識ではなく,英語史という大きな「線」や「面」の理解へと発展していく過程を,この3冊は支援してくれるのです.読者の皆さんにおかれましては,ぜひ3冊を連携させた英語史探求を楽しんでいただければと思います.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2025-06-19 Thu

■ #5897. 『英語語源辞典』と『英語語源ハンドブック』の関係 [hee][kdee][kenkyusha][etymology][dictionary][lexicography][notice][review][terminology][kenkyusha]

昨日,共著者の一人として執筆に加わった『英語語源ハンドブック』が,研究社より刊行されました.長年 hellog で探求してきた英語史,とりわけ英単語の語源のおもしろさを,より多くの方に届けたいという思いが,関係者の方々の強力なイニシアチブのもとで,1冊の本として結実しました.

本書の射程をどこに置くかという議論のなかで,企画当初より常に念頭にあったのは,寺澤芳雄先生が編集主幹を務められた『英語語源辞典』(研究社)です.この辞典は,hellog でも繰り返し述べて推してきた通り,「日本の英語系出版史上の金字塔」です(「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1]) を参照).この辞典は英単語の語源に関心をもつすべての学習者・研究者にとって必携のレファレンスであり,その学術的価値は計り知れません.

では,この偉大な『英語語源辞典』がすでに手に入るときに,なぜ新たに『英語語源ハンドブック』を企画したのでしょうか.それは,両者の役割が明確に異なるからです.『辞典』が個々の単語の歴史を深く掘り下げる「縦の探求」のためのツールだとすれば,『ハンドブック』は英語語源の世界全体を広く見渡し,英語史の観点から様々な話題のあいだの関連性を知る「横の探求」を促すためのツールといえます.

hellog や heldio では,語源学 (etymology) のおもしろさと難しさについてに語ってきました.断片的な証拠を集め,推理を重ねて単語の真相に迫っていく知的な興奮は,語源探求の醍醐味です.しかし,そのためには,いくつかの基本的な探求手法や思考フレームワークを知っておく必要があります.例えば,借用 (borrowing),文法化 (grammaticalisation),メトニミー (metonymy) などの現象・用語の理解は,語源を考える上で土台となる知識です.

『英語語源ハンドブック』は,この土台作りに貢献する本です.個々の単語の語源解説に終始するのではなく,これらの英語史・語源学の基本的な概念を,具体的な事例と結びつけながら平易に解説することを目指しています.これは,日々 hellog の記事や heldio の音声配信で実践しようと試みているアプローチ,すなわち,専門的な知見をいかに噛み砕き,その魅力を伝えるかという私の関心の方向にも完全に合致します.

一方で『英語語源辞典』は,そのようにして基本的な知識と見方を身につけた探求者が,個別の事例,すなわち個々の単語の語源に深く分け入っていく際に,最も信頼できるレファレンスとなります.『ハンドブック』で全体像をつかんだ後,自らの知的好奇心に導かれて『辞典』の項目を引けば,そこに記された情報の価値や記述の深さを,より実感をもって味わうことができるはずです.

このように,『ハンドブック』と『辞典』は,互いに競合するものではなく,むしろ相互に補完し合い,探求者を語源のより深い世界へと導くための理想的な連携関係にあります.『ハンドブック』をきっかけとして語源のおもしろさに目覚め,さらに『辞典』を相棒として本格的な探求の旅に出る --- そのように両書を活用していっていただければと思います.両書とも必携です!

私がこの2年ほど続けてきた『英語語源辞典』の推し活については,「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1]) およびそこからリンクを張った記事をお読みください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

2025-06-11 Wed

■ #5889. 6月21日(土),朝カル講座の春期クール第3回「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」が開講されます [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

今年度も朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.新シリーズは「歴史上もっとも不思議な英単語」と題して,毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.

春期クールの第3回は,来週末の6月21日(土) 17:30~19:00 に開講される予定です.タイトルとして「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」を掲げています.なぜ「秋」を意味する単語には autumn と fall があるのでしょうか? 両者は何がどう異なるのでしょうか? 他の季節名 spring, summer, winter の各々の語源は? それぞれに動詞用法がありますが,その意味は? 英語には昔から四季があったの? 季節をめぐる疑問は尽きません.今回の講座では autumn を中心に季節に関わる語彙の歴史をひもときつつ,英語話者集団の季節感の変遷をたどります.

また,6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』(研究社)の「テーマ別」セクションにて,まさに今回取り上げる季節語4語が立項されています.講座ではこちらの記述にも注目する予定です.『ハンドブック』発売直後の講座となりますので,同書そのものについてもいくつかお話しできればと思っています.ご関心のある方は,受講の際に,ぜひ『英語語源辞典』および『英語語源ハンドブック』を傍らに置いていただければ.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/06/16(Mon))

本講座の予告については heldio にて「#1478. 6月21日の朝カル講座では季節語に注目します --- 発売直後の『#英語語源ハンドブック』も大活躍するはず」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-06-09 Mon

■ #5887. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第2回「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][through][standardisation][link]

5月24日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の第2回として「through --- あまりに多様な綴字をもつ語」が,新宿教室にて開講されました.Voicy heldio にて「#1448. 5月24日の朝カル講座では through に注目します」で予告した通りです.

この第2回講座の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

なお,この朝カル講座のシリーズの第1回についてもマインドマップを作成しています.「#5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました」 ([2025-05-10-1]) の記事をご覧ください.

シリーズの第3回は,来週末6月21日(土)に「autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語」と題して開講されます.ご関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みいただければ.

2025-06-04 Wed

■ #5882. 今週末(土),京都で『英語語源ハンドブック』の新刊紹介 --- 日本中世英語英文学会西支部例会にて [academic_conference][hee][notice][heldio][helwa][hel_education][elt][etymology]

今週末6月7日(土)の午後は,近刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)をめぐり京都が熱い!

立命館大学の衣笠キャンパスにて,日本中世英語英文学会の第41回西支部例会が開催されます.本日より2週間後の6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』の共著者3名による新刊紹介セッションが開かれることになっているのです.開催要領は以下の通りです.

IV 新刊紹介 (15:10~15:50) 学而館 GJ 401 教室

『英語語源ハンドブック』(研究社,2025 年)

唐澤一友(立教大学教授)

小塚良孝(愛知教育大学教授)

堀田隆一(慶應義塾大学教授)

司会 福田一貴(駒澤大学教授)

共著者である唐澤一友氏,小塚良孝氏,そして堀田隆一の3名が対面で集合し,公の場で本書について語るのは,本書出版の情報公開後,初めての機会となります.本書の狙いや魅力についてお話しする予定です.なお,司会の福田一貴氏には,小河舜氏(上智大学)とともに,本書の校閲に協力いただいています.

本書の位置づけは,単に英単語の語源を解説する語源辞典の簡略版ハンドブックというわけではありません.むしろ,英語史の知識をいかに英語の教育・学習に活かすか,その具体的な方法を提案することに主眼を置いています.英語教員が授業で披露すれば学生の知的好奇心をくすぐるであろう豆知識や,英語学習者が単語の奥深さに触れることで記憶に定着させやすくなるようなエピソードが豊富に盛り込まれています.語源のみならず,意味・発音・用法の歴史的変遷にも光を当て,巻頭の英語史概説や巻末の用語解説と合わせて読めば,自然と英語史の基礎知識も身につくように編まれています.

本書は日本語で書かれていますが,英語タイトルとして Handbook of English Etymology (= HEE) も設定されています.発売前ではありますが,hellog でもすでに hee のタグを付けて,いくつかの記事を公開してきましたので,そちらもお読みください.

ちなみに,今回の西支部例会には,新刊紹介の直後に目玉企画が用意されています.こちらも合わせてご案内します.

V 企画発表 (16:05~17:50) 学而館 GJ 401 教室

〈仄暗き中世〉の系譜と魅力 --- 中世暗黒化言説を巡って

司会・総論 岡本広毅(立命館大学准教授)

清川祥恵(佛教大学講師)

小澤実(立教大学教授)

大西巷一(漫画家)

こちらの西支部例会にご関心のある方は,公式HPをご訪問ください.

また,『英語語源ハンドブック』の共著者らが京都入りする金曜日以降,Voicy heldio 収録や生配信などもあり得ますので,ぜひ私の heldio および X アカウントをフォローして,続報をお待ちください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.

2025-05-10 Sat

■ #5857. 2025年度の朝カルシリーズ講座の第1回「she --- 語源論争の絶えない代名詞」をマインドマップ化してみました [asacul][mindmap][notice][kdee][etymology][hel_education][lexicology][she][personal_pronoun][link]

4月26日(土)に,今年度の朝日カルチャーセンターのシリーズ講座「歴史上もっとも不思議な英単語」の初回として「she --- 語源論争の絶えない代名詞」が,新宿教室にて開講されました.予告記事として「#5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります」 ([2025-04-12-1]) でお知らせした通りです.

この第1回の内容を markmap というウェブツールによりマインドマップ化して整理しました(画像としてはこちらからどうぞ).復習用にご参照いただければ.

この朝カル講座の春期クールの5月分と6月分についても日程が以下のように確定しています.関心のある方は,ぜひ公式HPより詳細をご確認の上,お申し込みください.

・ 第2回:5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

・ 第3回:6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

2025-05-09 Fri

■ #5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版 [notice][kdee][youtube][link][etymology][review][voicy][heldio][lexicography][asacul]

たまに振り返ってみるシリーズです.これまでの『英語語源辞典』推し活履歴は,以下の記事をご参照ください.

・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])

・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])

・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])

・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])

・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])

今回は2024年7月11日以降の推し活履歴を時系列に一覧します.2024年度の朝カル講座「語源辞典でたどる英語史」の関連が多いので,これについては特にこちらの記事群ご覧ください.ほかには kdee タグのついた記事群も参照.

・ 2024年07月26日 heldio で「#1153. 『英語語源辞典』を読むシリーズ (8) --- khelf 藤原くんと king の項を精読する」が公開される.

・ 2024年07月27日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」が開講される.

・ 2024年08月24日 heldio で「#1182. 【緊急のご報告】研究社『英語語源辞典』新装版が重版決定!」が公開される.

・ 2024年08月24日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第5回「英語,ラテン語と出会う」が開講される.

・ 2024年09月28日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第6回「英語,ヴァイキングの言語と交わる」が開講される.

・ 2024年09月08日 khelf 主催の「英語史ライヴ2024」の英語史クイズにて,研究社のご提供により『英語語源辞典』が景品とされる.

・ 2024年09月08日 khelf の『英語史新聞』第10号と号外にて,『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソードが紹介される.

・ 2024年09月20日 『はじめての英語史』と『英語語源辞典』が読売新聞朝刊のサンヤツ広告に掲載される.

・ 2024年09月23日 heldio で「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」が公開される.

・ 2024年10月21日 heldio で「#1240. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (2) --- KDEE の編集方針を理解しよう」が公開される.

・ 2024年10月26日 heldio で「#1236. mine を『英語語源辞典』で読み解く」が公開される.

・ 2024年10月26日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第7回「英語,フランス語に侵される」が開講される.

・ 2024年11月14日 heldio で「#1264. 『英語語源辞典』通読はキツい,無理!」が公開される.

・ 2024年11月16日 heldio で「#1266. chair と sit --- 『英語語源辞典』精読会 with lacolaco さんたち」が公開される.

・ 2024年11月30日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第8回「英語,オランダ語と交流する」が開講される.

・ 2024年12月21日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第9回「英語,ラテン・ギリシア語に憧れる」が開講される.

・ 2024年12月26日 heldio で「#1306. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 (3) --- 印欧語比較言語学の学史をたどる」が公開される.

・ 2025年01月25日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第10回「英語,世界の諸言語と接触する」が開講される.

・ 2025年02月08日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第11回「英語史からみる現代の新語」が開講される.

・ 2025年03月15日 朝カルのシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第12回「勘違いから生まれた英単語」が開講される.

・ 2025年04月25日 heldio で「#1426. 『英語語源辞典』をランダム読み --- khelf メンバーとの思いつき企画」が公開される.

・ 2025年04月27日 heldio/helwa リスナーの ari さんが『英語語源辞典』で一人遊びするアプリを開発し,note 上で公表する:「#264 【KQ1】Voicy の KDEE の単語遊びを ChatGPT で体験してみた!」.アプリの改訂版は2日後のこちら:「#266【KQ2】ゴラクエを update して遊ぶ!!」.

・ 2025年05月01日 khelf の寺澤志帆さんが,連載「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」を開始する.

・ 2025年05月04日 heldio/helwa リスナーの lacolaco さんによる note 上の「英語語源辞典通読ノート」が順調に継続しており,crash まで達している.

khelf メンバーやヘルメイトさんとも力を合わせ,ものすごい活動になってきました.皆さんも,どのような形であれ,ぜひ KDEE 推し活にご参加いただければ!

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2025-04-20 Sun

■ #5837. ito で英語史 --- helito のお題案 [helito][helgame][hel_education][helkatsu][lexicology][loan_word][borrowing][lexical_stratification][french][latin][greek][germanic][etymology][borrowing]

「#5826. 大学院授業で helito をプレイしました --- お題は「英語史用語」」 ([2025-04-09-1]) で紹介したカードゲーム ito (イト)が,hel活界隈で流行ってきています.

heldio/helwa のコアリスナー lacolaco さんが note 記事「英語史×ボードゲーム "helito" やってみた ー helwa 高崎オフ会」でこのゲームを紹介された後,私が上記の hellog 記事を書き,さらにリスナーの川上さんが note で「高校生の「英語のなぜ」やってます通信【番外編1 ito】を公表しました.裏情報ですが,寺澤志帆さんも英語の授業で使用し,みーさんや umisio さんも ito を購入してスタンバイができている状態であると漏れ聞いています.そして,私ももう1つの別の授業で helito を投入しようと思案中です.

ito は,プレイヤー各自が配られた数字カード (1--100) をお題に沿って表現し合い,価値観を共有する助け合いゲームです.言語学用語でいえば「プロトタイプ」 (prototype) を確認しあうことそのものを楽しむゲームとも表現できるかもしれません.英語史で helito するには,どのようなお題がふさわしいか.AIの力も借りながら,いくつかお題案を考えてみました.

(1) 古英語っぽさ・現代英語っぽさ

単語のもつ雰囲気,発音,綴字などから,古英語寄り(1に近い数)か現代英語寄り(100に近い数)かを判断します.例えば,(ge)wyrd (運命)は古英語らしさ(1点)を,globalization (グローバル化)は現代英語らしさ(100点)を感じさせるかもしれません.古英語や中英語の知識が試されます.

(2) 借用語が借用された時期

英語に入った借用語 (loan_word) について,その借入時期の古さ・新しさを判定します.例えば,ラテン語由来の street や古ノルド語由来の sky は古く(1に近い),日本語由来の sushi や anime は非常に新しい(100に近い)借用といえます.英単語の語源の知識が試されます.

(3) 語種

英語の語彙を,主要な系統(すなわち語種)に基づき分類します.ゲルマン語派 (germanic),フランス語 (french),ラテン語 (latin),ギリシア語 (greek)などをひとまず想定しましょう.man のようなゲルマン系の基本語であれば1点に近く,justice のようなフランス借用語は50点付近,philosophy のような学術語は100点に近づく,などの尺度が考えられます.英語語彙の「3層構造」を理解している必要があります.ただ,必ずしも綺麗な連続体にならないので,ゲームとしては少々苦しいかもしれません.

(4) 「食」に関する語彙

(3) の応用編ともいえますが,語彙のテーマを「食」に絞った応用編です.ゲルマン系の素朴な食材を表わす語(bread など)と,フランス語由来の洗練された食文化を体現する語(cuisine など)を対比させます.著名な cow (動物・ゲルマン系) vs. beef (食肉・フランス系) のような対立もこのお題で扱えそうです.このようなテーマ別の語彙に基づく helito では,語彙と語源の豊富な知識が必要であり,難易度はかなり高いかもしれません.

その他,helito にはどのようなお題が考えられるでしょうか.

2025-04-12 Sat

■ #5829. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」が4月26日より月一で始まります [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][voicy][heldio]

新年度が始まりました.今年度も「英語史をお茶の間に」広げていく活動,hel活 (helkatsu) を積極的に展開していくつもりです.hellog の読者の皆さんも,ぜひhel活にご協力いただければと思います.

今年度の目玉となる私のhel活の1つは,数年来続けてきた朝日カルチャーセンター新宿教室で,新しいシリーズ講座を始めることです.新シリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.昨年度のシリーズ「語源辞典でたどる英語史」のテイストを受け継ぎ,『英語語源辞典』(研究社)などを参照しながら,英単語の語源を軸に英語史のお話しをしていきます.具体的には,毎回英語史の観点から興味深い日常単語を1つ選び,それを中心に据えつつ,そこから縦横無尽に話題を広げ,英語史を味わっていこう,という趣旨です.上記HPにも掲載されている正式な趣意文章は次の通りです.

「なぜこの英単語はこんな意味や綴字なの?」 本講座では,日常的でありながら特異な背景をもつ英単語のナゾ --- she の誕生秘話,混乱をきわめた through の綴字,季節語 autumn をめぐる競合と共存 --- に迫ります.『英語語源辞典』(研究社)を道しるべに,英単語と英語史の深淵を覗いてみましょう.

月一回の講座となりますが,初回講座は2週間後の4月26日(土) 17:30--19:00 となります.春期クール3回分のラインナップは次の通りです.

1. 4月26日(土):she --- 語源論争の絶えない代名詞

2. 5月24日(土):through --- あまりに多様な綴字をもつ語

3. 6月21日(土):autumn --- 類義語に揉み続けられてきた季節語

第1回は,3人称単数女性代名詞 she です.ごく日常的な単語ですが,その誕生には意外な歴史的背景があります.いったいどのような道のりを経て,この語は英語で使われ出したのでしょうか.she を中心にした関連語彙の歴史を語っていきます.

第2回は,歴史上516通りの綴字があったことで知られる前置詞・副詞 through に注目します.なぜこのように多様な綴字が生まれたのでしょうか.そして,どのようにして現代の綴字に落ち着いたのでしょうか.周辺の単語の話題も盛り込みながら,英語の綴字と発音の関係について考えていきたいと思います.

第3回は「秋」を意味する autumn にフォーカスを当てます.同じ「秋」を意味する単語に fall がありますが,何がどう異なるのでしょうか.これらの類義語はどのようにして生まれ,どのように使い分けられるようになったのでしょうか.他の季節語も合わせて考えていく予定です.英語の語彙の豊かさとその文化的背景を味わっていきましょう.

受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければと思います.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページからどうぞ.

『英語語源辞典』をお持ちになると,さらに受講が楽しくなるはずです.この機会にぜひ「語源の森」へと足を踏み入れてみませんか.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.

(以下,後記:2025/04/24(Thu))

本講座の予告については heldio でも「#1420. 朝カル講座の新シリーズ「歴史上もっとも不思議な英単語」 --- 4月26日(土)より月一で始まります」および「#1425. 明後日の朝カル講座では she に注目します」と題してお話ししていますので,そちらもお聴きください.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow