2012-08-26 Sun

■ #1217. wheel と reduplication [etymology][indo-european][reduplication]

[2009-10-10-1]の記事「#166. cyclone とグリムの法則」で,ギリシア借用語 cycle や cyclone が英語 wheel とともに,印欧祖語 *kwelo-s に遡ることを確認した.cycle のほか,OE hweohl, Vedic Sanskrit cacrám, Tocharian A kukäl "chariot", Hittite kugullaš "ring-shaped bread, donut" などでは,語根の頭にある子音が繰り返され,母音とともに新しい音節が語頭に付加されているのがわかる.語根に対して reduplication (重複)が適用されている典型例である.この重複形自体は *kwe-kwl-o- "wheel" として再建されている.

Fortson (117) によれば,reduplication に強意や感情を付加する力があり,*kwe-kwl-o- は当時の人々をあっと言わせたであろう,くるくる回る道具の出現に伴う感嘆と好奇を雄弁に語っているのではないかという.reduplication は,[2009-07-02-1]の記事「#65. 英語における reduplication」でも述べたように,擬音語とも関連が深い.「くるくる」「ころころ」回転する車輪には,発明に伴う感動と強意とが相俟って,reduplication が確かにふさわしいように思える.

印欧祖語の話者が車輪をもっていたことは,「こしき」「車軸」「くびき」「ながえ」「車輪つき乗り物」「車輪つき乗り物で運ぶ」に対応する語がともに再建され,多くの娘言語にその対応語が見られることからも確実である (Fortson 36) .

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-07-09 Mon

■ #1169. 抽象名詞としての news [etymology][wycliffe][plural]

現代英語で news は抽象名詞で不可算として扱われる.数えるときには an item [a piece, a bit] of news のように用い,No news is good news. のように無冠詞でもよく使われる.

しかし,news の起源は語尾の s に示唆される通り,複数形である.形容詞 new が名詞化され,それが複数形となったのが news である.「新奇な事物」を意味する名詞としての最も早い例は,13世紀に現われる (see MED neue (n.)) .形容詞 new から派生した通常の名詞なので,不定冠詞もつけば,複数形にもなった.

しかし,この語は「数々の新しい事物」として複数形で用いられることが多かったので,複数形が無標の形式となっていったようだ.この傾向には,ラテン語やフランス語の関与も想定できるだろう.例えば,14世紀後半の Wycliffite Bible に現われる次の例文を見てみよう.

(a1382) WBible(1) (Bod 959) Ecclus.24.35: A king..þe whiche fulfilleþ as phison wisdam & as tigris in þe daiys of newis [WB(2): newe thingis].

of newis に対応するラテン語は複数属格の novorum である.ラテン語の複数主格 nova は,古仏語でも noveles と複数形で受け入れられ,英語の複数形 news の固定化にも貢献したのではないか.

「新しい事物」から「新しい情報」へと意味が拡大すると,現代的な「ニュース」となる.OED や MED によれば,この語義での初例は次のものとされる.

c1500(?a1437) ?Jas.I KQ (SeldArch B.24) st.179: Awak..I bring The newis glad.

この語義は,一般には16世紀以降に盛んとなった.また,16世紀後半からは,news が抽象的に単数で解される例が現われるようになる.OED によると,その初例は次の通り.

1566 Pasquine in Traunce 36, I hearde speak of it, when ye newes therof was brought to Pope Iulie the seconde.

その後,19世紀まで news の複数扱いと単数扱いの例が並び立つが,結果的に単数扱いの抽象名詞としての用法が確立して現代に至っている.

名詞の複数形が集合的あるいは抽象的に解され,単数扱いとなってゆく例は,学問名などに典型的に現われる.economics, mathematics, politics, statistics などは,学問名としては単数扱い,具体的な手段や結果を表わす場合には複数扱いとなる.

2012-07-02 Mon

■ #1162. もう1つの比較級接尾辞 -ther [comparison][suffix][etymology][indo-european][rhotacism][double_comparative][comparison]

Fortson (121--22) によれば,印欧祖語には形容詞の比較級を示す接辞には2種類あった.*-iōs と *-tero- である.前者の子音は,ゲルマン祖語で有声化して *z (*-izon-) となり,さらに rhotacism により古英語,古サクソン語,古高地ドイツ語,古ノルド語では r へ発展した.古英語では男性単数主格の接辞形は -ra である.これが,現代英語の -er へと発展してきた.ラテン語の形容詞比較級接尾辞 -ior やギリシア語の対応する -iōn も同根である.

印欧祖語 *-tero- のほうは,元来,比較級の接辞ではなかった.2つで対をなすもののうち,一方を他方と区別するための接辞であり,the one . . . the other . . . を含意した.例えば,英語 dexterous, sinister の借用元であるラテン語 dexter 「右」, sinister 「左」にそれぞれ含まれる -ter 接尾辞が,その含意を示す典型的な例だろう.語幹の意味はそれぞれはっきりしないが,dexter- は一説によれば「より良い」と解釈できるという([2010-03-22-1]の記事「#329. 印欧語の右と左」を参照).*-tero- は,英語ではグリムの法則を経て -ther に相当する.other, either, neither, whether などを見れば,「2つのものの一方」という原義がよく反映されているのが分かるだろう.類似する用法は,現代英語では絶対比較級 (absolute comparative) として認められる (ex. the upper class, a higher class hotel, the younger generation) .

*-tero- に由来する接辞は,印欧諸語で,一般に比較級を表わす接辞へと発展した.英語 after は of "away from" の比較級であり,nether (地下の)は「より低い」ほどを意味する (cf. the Netherlands) .ギリシア語に由来する presbyter (長老;司祭)は,"one who comes earlier" ほどの原義である(priest は後期ラテン語から古英語に入った短縮形).後期ラテン語 dēteriōrātus を借用した deteriorate は,dē "down" に比較級接辞 -ter を付加し,それにさらに別の比較級接辞 -ior を付加した,二重比較級 (double comparative) に由来する.

farther と further については,[2012-05-08-1]の記事「#1107. farther and further」で,far と forth の比較級の形態的な混同という説明を与えたが,語源的には far + -ther とも解される.2つの説明は必ずしも矛盾するわけではなく,th が forth にも -ther にも含まれているという点を指摘しておくことが重要だろう.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-06-26 Tue

■ #1156. admiral の <d> [etymological_respelling][loan_word][latin][etymology][spelling]

admiral (海軍大将,提督)の綴字には,興味深い歴史がある.アラビア語の amīr-al(-bahr) "the commander of (the sea)" が中世ラテン語に入ったものである.元来 d の発音も綴字も含まれていなかったが,中世ラテン語で,admīrābilis "admirable" との類推から,接頭辞 ad- が含まれているかのような admirālis という綴字が行なわれ出した.古フランス語では,この中世ラテン語を経由した綴字 admiral のほかに,アラビア語の原綴りを参照した amiral も見られた.この語は,1200年頃にフランス語から英語へ入ってきており,初期から <d> のある綴字もない綴字も併存していたが,amiral のほうが優勢だった.<d> 入りの admiral の綴字が定着するのは16世紀になってからである.(MED の amiral (n.) を参照.)

「海軍大将」の意味は,スペインやシチリアのアラビア人が「サラセンの海軍指揮者」を amīr-al-bahr と呼んだことに発し,キリスト教徒のシチリア王の呼称としても受け継がれた.後に,ジェノバ,フランス,イングランドへも伝わった.Edward III のもとで,Amyrel of the Se や admyrall of the navy として用いられている.

大槻 (105--06) では,admiral はルネサンス期の人文主義者による etymological_respelling の例の1つとして紹介されている.確かに etymological respelling の諸例は,ルネサンス期に特徴的なラテン語かぶれの現われとして言及されることが多いが,この説明には,注意すべき点が2つある.1つ目は,実はルネサンス期以前からの例が少なくないことである.つまり,ルネサンス期に特徴的ではあるかもしれないが,特有ではないということだ.2つ目は,フランス語でも比較される例が見られることから,英語に特有の現象ではないということである.むしろラテンかぶれの風潮はフランス語でこそ早く起こっていたのである([2011-02-09-1]の記事「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」を参照).ある etymological respelling の事例が,フランス語史の中で語られるべきなのか,英語史の中で語られるべきなのか,あるいはその両者を区別する意味があるのかどうかも判然としないことがある.少なくとも,ルネサンス期の英語に特有の現象ではないということは銘記しておく必要があろう.

なお,emir, amir, emirate にも,アラビア語の同語根が共有されている.

・ 大槻 博,大槻 きょう子 『英語史概説』 燃焼社,2007年.

2012-06-23 Sat

■ #1153. 名詞 advice,動詞 advise [spelling][etymological_respelling][etymology][metanalysis][caxton][loan_word][pronunciation_spelling][sobokunagimon]

名詞は <advice> /ədˈvaɪs/ で,動詞は <advise> /ədˈvaɪz/ と異なるのはなぜか.発音と綴字の両方にかかわる素朴な疑問が寄せられた.OED や語源辞典の記述を参考に,謎を解いてゆく.

まず,この語の成り立ちを振り返ってみる.ラテン語の接頭辞 ad- "to" に,vidēre "to see" の過去分詞 vīsum を加えたもので,原義は "according to one's view" ほどである.ここから,俗ラテン語へ *advīsu(m) "opinion" として伝わったのではないかと考えられている.古仏語における語形成もこれと平行的だったと想定されており,ce m'est à vis "this is according to my view" が ce m'est avis "this is my view" と異分析されたものと説明されることが多い.また,俗ラテン語や古仏語では,この名詞より *advīsāre > aviser という動詞が派生した.

英語へは,14世紀に古仏語から,名詞と動詞の両形が借用された.当初は,いずれの綴字にも,第1子音字として <d> は挿入されておらず,最終子音字も <c> ではなく <s> だった.一方,フランス語側では,14--16世紀に,写字生がラテン語形を参照して <d> を復活させた綴字 advis が現われる([2011-02-09-1]の記事「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」を参照).これを15世紀に Caxton が英語へ導入し,定着させた.同じ15世紀には,第2母音が長音であることを明示するために語尾に <e> が添加された.そして,16世紀には,名詞形について,語尾子音が無声であることを明示するために <s> が <c> へ書き換えられた.まとめれば,14--16世紀にかけての avis > advis > advise > advice という発音および綴字の変化を追うことができる.

動詞については,フランス語 aviser に由来するものとして <s> は有声子音を表わしたので,上の経路の最終段階に見られる <c> への書き換えを被ることはなかった.もっとも,実際には,初期近代英語で,動詞形に <c> の綴字もあったようで,名詞形との多少の混同はあったようである.

名詞 advice と動詞 advise の綴字は,etymological_respelling や "pronunciation spelling" ([2011-07-05-1], [2011-07-31-1]) といった複雑な過程の結果であり,その区別は語源的なものではない.同様の例として,名詞 prophecy と動詞 prophesy もある.こちらも,18世紀に確立した非語源的な綴字の対立である.

2012-06-22 Fri

■ #1152. sneeze の語源 [etymology][spelling][onomatopoeia][alphabet][graphemics][palaeography]

sneeze 「くしゃみ(をする)」の初出は14世紀.中英語では snese(n) などの綴字で現われたが,語頭子音字が <s> でなく <f> である異形を考慮に入れれば,起源は古英語,そしてそれ以前にまで遡る.古英語では fnēosan が "to breathe hard, sneeze" ほどの意味で文証される.ゲルマン祖語では *fneusan が再建され,ゲルマン諸語の cognate では,語頭の <fn>- あるいは <f> の消失した <n>- が広く見られる (ex. MDu fniesen, ON fnýsa, Swed nysa, Ger niesen) .また,fn という語頭子音群はグリムの法則により規則的に印欧祖語 *pneu- "to breathe" の語頭子音に対応する.

語源辞典によると,中英語期における <fn>- から <sn>- への変形は,<f> と <s> の文字の古体を誤読したものという説が紹介されているが,字形の混同が変形の直接の原因となりうるのか疑問である.確かに[2010-12-02-1]の記事「#584. long <s> と graphemics」で紹介したように,<f> と long <s> が非常に良く似ていたことは事実である.しかし,聴覚に鮮烈な印象を与えるくしゃみという生理現象に対応する語が,音声レベルではなく綴字レベルで混同されて,変形したということは考えにくい.くしゃみは,綴字ベースの誤読を想定するにはあまりに聴覚的であるように思われる.むしろ,次のように考えたい.

問題の語頭子音の消失した nese のような形態が同じ14世紀から行なわれており,中英語の fnese はすでに発音を必ずしも正確に表わさない古めかしい綴字,徐々に廃れゆく綴字だったと思われる.一方で,語頭子音の落ちた nese に擬音的な効果を付すかのように,[s] 音が語頭に添加され,snese が一種の強調形として現われるようになったのではないか.この擬音の連想は,sn- を語頭にもつ snarl (うなる),sneer (あざ笑う,はなを鳴らす),sniff (くんくんかぐ), snore (いびきをかく),snort (鼻息を荒立てる),snout (ブタなどの鼻), snuff (吸う,かぐ)などの呼吸・鼻の関連語によって相互に強められていると想像される.これらのうち sneer や snore も古英語では fn- をもっていたので,問題の sneeze に限らず,fn- と sn- の混同は,中英語期には広く起こっていたに違いない.

語頭音 [f] が消えていったときに,綴字 <f> も徐々に消えゆく運命だった.しかし,古い綴字として <f> がしぶとく残るケースもあった.一方,発音としては擬音的な [s] の添加によってくしゃみの音声的イメージが強められ,綴字にも <s> が添加されるようになった.<f> で始まる fnese と <s> で始まる snese とは,音声レベルではともにおそらく /sneːze/ と発音されていた可能性がある.このような状況においては,<f> を <s> として「誤読した」と考えるよりも,発音に合わせて綴字を「差し替えた」と考える方が理に適っている.少なくとも,「誤読」説は,<fn>- から <sn>- への変形の直接の原因を説明するには,弱い議論のように思われる.

2012-06-21 Thu

■ #1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音 [indo-european][comparative_linguistics][phonetics][etymology][assimilation][labiovelar]

昨日の記事「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) で,印欧祖語に labiovelar (軟口蓋唇音)があったことに触れた.[k, g] のような軟口蓋音を調音する際に,同時に唇を丸めて出す音である.表記としては [kw, gw] などと示すのが通例である.2カ所の調音器官を同時に用いる独特な音であるため,調音にも聴解にもより簡便な,単なる唇音あるいは単なる軟口蓋音へと発達することも多い.異なる言語の同根語 (cognate) どうしの間で,/k, g/ が /w, b/ などに対応することになるわけだから,軟口蓋唇音は,大きな差を生み出しうる原因である.

例えば,フランス語の疑問詞に見られる語頭子音 [k] (ex. que, qui, quoi) に対して,英語の疑問詞に見られる語頭子音 [w] (ex. what, who) は音声的には著しく異なっているように見えるが,印欧祖語 *kw を想定すれば,同根語の対応がよく理解できる.英語本来語の名詞 cow (ウシ)とラテン語由来の形容詞 bovine (ウシ属の)の語頭子音の著しい差異も,PIE *gwōus を想定することで,意外と小さく見えてくる(この語の究極の語源については,『英語語源辞典』 pp. 1647--48 が詳しい).

音声環境によって [g] と [w] が非常に似ているということは,私も身近に体験したことがある.娘が幼児期に「レッグ・ウォーマー」を「レッグ・ゴーマー」と覚えてしまったという例がある.[regg(u) woːmaː] が [reggu goːmaː] と受け取られたのだろう.3拍目と4拍目の境に現われる軟口蓋唇音が,誤解の原因である.

子供の言い違え,聞き違いということでいえば,最近の次男による作品として「トイレット・テーパー」がある.トイレッ「ト」の [t] により,次に来るはずの [p] が調音点の同化(進行同化)を受けて [t] となったものと考えられる.これを聞いたときに頭をよぎったのは,[2009-07-26-1]の記事「#90. taper と paper」である.その記事では,同化 (assimilation) ではなくむしろ異化 (dissimilation) が説明原理だったわけだが・・・.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

(後記 2022/10/02(Sun):この話題は 2022/05/01 に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#335. cow と beef と butter が同語根って冗談ですか?」として取り上げました.以下よりどうぞ.)

2012-06-15 Fri

■ #1145. English と England の名称 [anglo-saxon][history][toponymy][etymology][haplology][ethnonym]

[2010-05-21-1]の記事「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」で概観したように,英語史は通例,西ゲルマン系の諸部族が5世紀中葉にブリテン島に渡り,ケルト系先住民を辺境へ追いやって,定住し始めた時期をもって始まるとされる.この西ゲルマン系の民族には,アングル人,サクソン人,ジュート人のほか,フランク族やフリジア人など他の低地ゲルマン系の人々も多少は交じっていた可能性があるが,はたから見れば全体として似通った部族であり,1つの名称で呼ばれることが多かった.そして,ブリテン島に渡ってからは,多かれ少なかれ,仲間うちでも1つの名前で自称する習慣が発達した.今回は,ブリテン島に渡った西ゲルマン諸部族の名称,彼らが打ち立てた国の名称,かれらの話していた言語の名称の由来について,Baugh and Cable (50--51) にしたがって概略したい.

追い立てられたケルト系先住民は,この野蛮な部族の集合を一括して Saxons として言及していた.なぜ Saxons が包括的な民族名として選ばれたのかは不明だが,ケルト人にとって,とりわけサクソン人による略奪が悪夢の印象を与えたということだろうか.一方,西ゲルマン系の侵略者は,ケルト系先住民を一括して Wealas 「外国人たち」と呼んだ.現代の Welsh の起源である.

さて,ラテン語でも,当初は,西ゲルマン系の侵略者は一括して Saxones と呼ばれ,彼らの侵略した土地は Saxonia として言及されていた.しかし,じきに民族名は Angli として,土地名は Anglia としても言及されるようになってきた.例えば,Pope Gregory は,601年,ケント王 Æþelberht を rex Anglorum と称しているし,Bede は自らの手になる歴史書を Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum と呼んでいる.結果として,ラテン語では Angli と Anglia が,件の民族と土地名を指す名称として Saxones と Saxonia を置き換えた.

一方,西ゲルマン系の侵略者は,当初から,自らの言語を Englisc として言及していた.アングル人を指す Engle からの派生である([2009-09-07-1]の記事「#133. 形容詞をつくる接尾辞 -ish の拡大の経路」を参照).彼等らは,土地の名前にも Angelcynn とアングル人びいきの名称を用いていたが,およそ1000年を境に,Englaland (後にその haplology の結果としての England) が地歩を占めるようになった.このアングル人びいきの理由の1つとして,Baugh and Cable (51) は次のように述べている.

It is not easy to say why England should have taken its name from the Angles. Possibly a desire to avoid confusion with the Saxons who remained on the continent and the early supremacy of the Anglian kingdoms were the predominant factors in determining usage.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.

2012-06-07 Thu

■ #1137. prophet の原義と文献学 [etymology][greek][philology]

prophet には,「預言者」および「予言者」の両方の意味がある.その語源は,ギリシア語 prophḗtēs に遡り,pro- "before, forth" + -phḗtēs "sayer" という語形成である.後半要素は,動詞 phēmí "I say" に基づく派生名詞であり,つまるところ prophet の原義は "one who speaks before/forth" 辺りであると想像される.

だが,pro- に割り当てられた2つの現代英語訳語 "before" と "forth" とでは,全体の解釈が異なってくる."before" をとれば「前もって言い当てる人」となり,「予言者」に等しい,"forth" をとれば「公言(公表)する人」となり,むしろ「預言者」に近い.預言はたいてい予言でもあるので,両者の語義は近く,原義がいずれであったかを定めること難しい問題である.ところが,ギリシア語には動詞 prophēmi があり,そこでの意味は「予言する」である.とすると,prophḗtēs は,この動詞から派生した名詞であると考えるのが妥当であり,その原義は対応する「予言」に違いない,と考えられる.

しかし,ここからが文献学の出番である.Fortson (7) によれば,テキストからの証拠に従うと,名詞 prophḗtēs は動詞 prophēmi よりも700年も前に現われるのである.また,pro- をもつ他の語を調べると,この接頭辞の原義は "before" ではなく,"before" の語義の発達は prophḗtēs の出現の後の出来事らしいことがわかってくる.このように見ると,本来 prophḗtēs とは "one who speaks forth or announces the will of the gods" の意であり,"one who foretells the future" の意は後世の発達であると結論づけることができる.語の原義や意味の発達を正確に跡づけるために,文献学的な様々の証拠を援用する必要があることを教えてくれる好例だろう.

なお,接頭辞 pro- については,[2011-03-23-1]の記事「#695. 語根 fer」を参照.

・ Fortson IV, Benjamin W. Indo-European Language and Culture: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2004.

2012-05-31 Thu

■ #1130. gross の母音 [pronunciation][spelling][spelling_pronunciation_gap][etymology][spelling_pronunciation]

Carney (38) によると,gross は,<oss> の綴字で /əʊs/ と発音される唯一の英単語であるという.実際には,語源を同じくする engross も /əʊs/ をもっているが,ともかく他の <oss> をもつ語と一線を画することは確かだ.across, boss, cross, doss, dross, emboss, floss, gloss, goss, kaross, loss, moss, poss, toss などの語は,いずれもイギリス標準発音で /ɒs/ をもつ.

まず gross の語源を調べてみると,古典ラテン語にはなかったが,後のラテン語に grossum "thick, great" が文証される.古フランス語で gros あるいは grosse として現われ,これらの形態が14世紀に英語へ借用された.当初の意味は「大きい」だったが,英語では意味を発達させ,15世紀には「全般的な」や「野卑な」が生じている.

次に,綴字と発音の歴史をざっと調べてみたが,現在の特殊な関係に至った経緯はよく分からなかった.MED では,gros (adj.) の異綴りとして grosse や groce があったと記されており,OED でも同様の記述がある.groce の綴字は長母音を示唆するが,これが Carney (38) の述べているとおり "a common medieval spelling" だったかどうかは,両辞書の例数に基づいて判断するに,疑わしい.しかし,異綴りの存在は,問題の母音に長短の揺れがあったことを示唆する.<oss> の綴字をもつほとんどの語では,母音は短化して落ち着いたが,gross に限ってはどういうわけか長母音が選択され,後に二重母音化したということだろう.

現代英語で Gross! と感嘆すれば「ひどい,最悪」という俗語的表現となるが,中英語での gross の語感も「粗っぽい」という否定的な評価を伴うものだったようだ.顔をしかめながら感情たっぷりに発音する Gross! の母音が長い量になりやすいという事情が,かつてもあったのではないかと考えるのは speculation にすぎないだろうか.

ちなみに,人名としての Gross は,CEPD17 によれば,/grɒs, grəʊs/ の2種類があるという.前者の発音は,かつての母音の長短の揺れを反映しているのだろうか.あるいは,固有名詞としての spelling pronunciation の例と考えるべきだろうか.

・ Carney, Edward. "English Spelling is Kattastroffik." Language Myths. Ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. London: Penguin, 1998. 32--40.

・ Roach, Peter, James Hartman, and Jane Setter, eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge: CUP, 2006.

2012-05-25 Fri

■ #1124. 地を這う賤しくも謙虚な人間 [etymology][folk_etymology][loan_word][cognate][word_family]

印欧祖語で "earth" を意味する *dhghem- の派生語はおびただしい.天の神に対する,地の「人間」 (L homo) ,地は低きものという連想による「低い,賤しい,謙遜な」 (L humilis) 辺りを基本として,*dhghem- 単語群が生まれ,様々な経路で現代英語の語彙にも入り込んでいる.

ラテン語あるいは他のロマンス諸語から借用したものは,もっとも数が多い.対応する形態素の子音は h または h の脱落した無音である.ex. bonhomie, exhumation, exhume, homage, hombre, homicide, Hominidae, hominoid, homo, Homo sapiens, homunculus, human, humane, humane, humanism, humanist, humanistic, humanitarian, humanitarianism, humanities, humanity, humanization, humanize, humankind, humanly, humble, humbly, humiliate, humiliating, humiliation, humility, humility, humus, inhume, ombre, omerta, transhumance.

ギリシア語に由来するものは,形態素の頭の子音が /kh/ <ch> となっている(ただし,ラテン語を経由して g のものもある).ex. autochthon, chamae-, chamaephyte, chameleon, chamomile, chthonic, germander.

次に,土壌に関する専門用語 chernozem (チェルノーゼム,黒土), sierozem (シーロゼム,灰色土),また zemstvo (ゼムストボオ,帝政ロシアの地方自治体機関)は,対応する古ロシア語の z をもつ形態素から派生した語を借用したものである.同じく z をもつ zamindar (徴税請負人)はペルシア語からである.

最後に,英語本来語に遡れるものとしては bridegroom の第2要素がある.この語は,[2011-09-29-1]の記事「#885. Algeo の新語ソースの分類 (3)」の 50 で,folk_etymology (民間語源)の例として挙げられているもので,*dhghem- と直接の語源的関係はないが,間接的には関わっている.古英語で「人」を表わす語は様々あったが,その1つに *dhghem- に由来する guma があった.これと brȳd (花嫁)が合わさって複合語 brȳdguma (花嫁の人(男)=花婿)が古英語から用いられていた.他のゲルマン諸語にも,オランダ語 bruidegom,ドイツ語 Bräutigam,古ノルド語 brúðgumi などの同根語が確認される.この古英語形は,中英語へも bridgome などの形で受け継がれたが,15世紀には一旦廃れた.代わりに, bride が花嫁のみならず花婿も表わす語として用いられるようになった.そして,16世紀になって聖書のなかで bridegroom が突如として初出する.これが,後続の聖書や Shakespeare に継承され定着した.

15世紀に語源的な bridgome が消えて,16世紀に bridegroom が生じた経緯については不明な点が多い.第2要素 -gome が音声的な類似および意味の適合(groom は「若者」を意味した)から -groom に置換されたという一種の民間語源説が有力だが,bride が一時単独で「花婿」を表わした事実を考えると,-gome と -groom の置換ではなく,bride (花婿)と groom (若者)が新しく複合したのではないかという説もある.

本記事の内容と類似した語根ネットワークの話題については,[2012-03-05-1]の記事「#1043. mind の語根ネットワーク」も参照.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

2012-05-08 Tue

■ #1107. farther and further [comparison][superlative][etymology][i-mutation][suppletion]

規範文法によれば,副詞・形容詞 far の比較級(および最上級)には標題のとおり2種類があり,用法の区別が説かれる.Usage and Abusage より,その区別をみてみよう.

farther, farthest; further, furthest. 'Thus far and no farther' is a quotation-become-formula; it is invariable. A rough distinction is this: farther, farthest, are applied to distance and nothing else; further, furthest, either to distance or to addition ('a further question').

規範文法ではなく記述文法でいえば,口語や特に BrE では farther, farthest は廃れる傾向にあり,用法の区別も失われてきているという.

用法の区別の前提となっているのが形態の区別だが,そもそもなぜ2つの異なる形態が生じたのだろうか.far の比較級,最上級の形態については,2つの問題がある.1つは,なぜ原級には含まれない th が挿入されているのか,もう1つは,なぜ第1母音(字)の異形として u が現われたのか.

far の古英語の形態は feor(r) だった.さらに語源を遡れば,「#68. first は何の最上級か」 ([2009-07-05-1]) および「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]) で見たように,印欧語根 *per にたどりつく.古英語での比較級,最上級はウムラウト (i-mutation) 母音を示す fierr, fi(e)rrest だったが,これは12世紀以後には廃れた.代わって,原級の母音を反映した類推形 ferrer, farrer また ferrest, farrest が勢力を得て,17世紀頃まで用いられた.

さて,古英語には,究極的な語源こそ同じ *per に遡るが,独立して発達してきた forþ "forth" という語があった.この比較級が furþor という形態だった."far" の比較級としての fierr と "forth" の比較級としての furþor は,意味の上では「さらに先(の),さらに遠く(の)」と類似しているので,形態的に混同が生じた.そうして,"far" の系列に非語源的な th が挿入され,"forth" の系列に非語源的な母音 e が侵入した.中英語では ferther などの形態が広く行なわれたが,近代英語の17世紀以後は,母音変化を経て生じた farther の形態が標準化された.これと平行して,混同以前の語形を伝える最も語源的といってよい further も存続した.こうして,farther と further が,ともに far の比較級と解釈されつつ生き残ってきたのである.最上級の形態も,同様に説明される.

近代以後,両者の並立を支えてきたのは規範文法に基づく用法の区別であると推測されるが,用法の区別それ自体にある程度の歴史的な根拠のあることが,上述の語史からわかる.母音に注目すれば,farther は far の比較級であり,further は forth の比較級であるから,前者が物理的距離の意味に,後者が比喩的な順番などの意味に対応するのは理解しやすい.

・ Partridge, Eric. Usage and Abusage. 3rd ed. Rev. Janet Whitcut. London: Penguin Books, 1999.

2012-04-26 Thu

■ #1095. acknowledge では <kn> が /kn/ として発音される [spelling_pronunciation_gap][blend][contamination][metanalysis][etymology]

「#122. /kn/ で始まる単語」 ([2009-08-27-1]) の記事で,形態素の頭の /kn/ が歴史的に /k/ を弱化・消失させてきたために,現在,綴字 <kn> に対して発音 /n/ が対応する結果となっていることを説明した.ただし,形態素をまたいで /k-n/ が連続する場合には,/k/ は失われなかった.この例として acknowledge ( ac- + knowledge ) を挙げたが,この語には混成 (blend or contamination) や異分析 (metanalysis) という興味深い現象が関わっている.今日はこの点について触れたい.

現代英語の綴字 <acknowledge> から判断するに,この語は ac + know + ledge へと形態素分析できるようにみえる.know が語根であり,そこへ接頭辞 ac- と接尾辞 -ledge が付加したかのような体裁をしている.だが,これが全体として動詞として機能しているというのは意外である.というのは,ledge (< OE -lāc) は,knowledge や wedlock ([2011-05-12-1]の記事「#745. 結婚の誓いと wedlock」を参照)などに見られる通り,名詞を派生する接尾辞だからだ(ただし,これには音韻的な対応が認められておらず,他説も提案されている).一方,接頭辞 ac- のほうは,前置詞 on に相当する接頭辞が変形したものである.古英語には,oncnāwan (認める;承認する)という語があり,acknowledge との意味上の連続性は疑いえない.

諸事情をまとめると,acknowledge は次のような語形成を経たのではないかと推測される.まず,古英語に "know" を語根とする oncnāwan という派生動詞が存在した.一方,"know" を語根とする派生名詞として,knoulech(e) が中英語期の早い段階の12世紀に現われた.この名詞は,品詞転換によりそのまま動詞としても用いられており,この語形と動詞としての役割は,意外にも早くから関連づけられていたのかもしれない.oncnāwan に由来する語と knoulech(e) とが中英語後期に混成し,aknowleche という語が生まれた.

生まれた当初より,語根の頭の /k/ が接頭辞の末尾へ引きつけられたような異分析的綴字 <ack-> が用いられており,すでに接頭辞は,本来語の on- に由来するものではなく,ロマンス的な a(c)- (ex. accept, acquire) として再解釈されていたことがうかがわれる.結果として,/k/ は接頭辞側の音として認識されるようになり,17世紀末から18世紀にかけて know(ledge) などの語で語頭の /k/ が消失した際にも,acknowledge の /k/ は消失を免れたのである.

語源学的な観点に立てば,acknowledge(ment) は,英語語根 know の派生語のなかで唯一 /k/ 音を保った語ということができるが,混成や異分析という共時的・心理的観点に立てば,保たれた /k/ は,語根に属する音ではなく接頭辞に属する音と考えるべきだろう.

2012-04-17 Tue

■ #1086. lingua franca (1) [elf][etymology][model_of_englishes]

英語が lingua franca (リンガ・フランカ)であるとして ELF (English as a Lingua Franca) という表現が頻繁に聞かれるようになったのは,[2011-09-11-1]の記事「#867. Barber 版,現代英語の言語変化にみられる傾向」で触れたように,1990年代の半ば以降のことである(その他,elf の各記事や lingua franca を含む各記事を参照).EIL (English as an International Language) という表現も聞かれることがあったが,最近ではあまり聞かない."international language" であるという側面よりも,"lingua franca" であるという側面が強調されてきたからだろう.そして,最近ではより野心的な "global language" の使用も増えてきている.

世界における現代英語の役割を考える上で,lingua franca という用語は不可欠だが,これには適切な和訳がない.拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解』では,p. 12 で lingua franca を説明するのに「混成語」や「共通語」という訳語を使っている.

lingua franca は17世紀にイタリア語を借用した英語表現で,本来は「フランク族の言語」の意である.この言語はイタリア語,フランス語,ギリシア語,スペイン語,アラビア語からなる混成語で,かつて地中海沿岸地域の共通語として機能したために「リンガフランカ」は後に一般的に共通語を指す呼称となった.リンガフランカはそれを母語としない者どうしが交易などの実用的な目的に使用することが多いが,現在,英語は世界各地でまさにそのような目的で用いられているのであり,現代世界で最も影響力のあるリンガフランカと呼んで差し支えないだろう.

他書でも「リンガ・フランカ」「リングア・フランカ」「リングワ・フランカ」などとカタカナ語で訳出されることが多いが,英和辞書から漢熟語を取り出すと「共通語」「世界語」「(混成)通商語」「混成語」「仲介語」「混成国際語」「補助言語」などと訳語は濫立している.私は,あえて単独で訳すのであれば「仲介語」「補助言語」辺りが適切な訳ではないかと考えているが,現在 ELF が広く論じられている文脈では「共通語」あるいは場合によっては「世界語」とほぼ同義に解釈されているのではないだろうか.「共通語」は必ずしも不適切ではないが,日本語では諸方言を代表する「日本語の共通語」という用語および概念が定着していることや,lingua franca には「共通語」が必ずしももっていない含みがあるということから,最善ではない.また,「世界語」はあくまで "global language" や "world language" の訳語と捉えるべきだろう.

なお,lingua franca の語源である「フランク族の言語」について一言.19世紀まで地中海沿岸地域で話されていた Lingua Franca なる仲介語はイタリア語などヨーロッパの言語を基礎としていたため,アラビア人などにとってはヨーロッパ的な言語にほかならなかった.おそらく,彼らにとっては,この franca という語はゲルマン民族の一派としてのフランク族を狭く指す語ではなく,ヨーロッパ諸語を話す民族を広く指す語だったのではないか.

明日の記事では lingua franca の意味と用例を探り,この用語の理解を深めてゆく.

2012-03-28 Wed

■ #1066. 語源は「無法なる臆断」か? [etymology]

「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1]) や「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1]) の記事で,語源学という分野の特異な性格,ともすれば学問として疑問符を付されるような微妙な性格を話題にした.語源学の使命は語の起源と歴史を明らかにすることだが,前者を表わす「語源」と,後者を表わす「語史」とは分けて考える必要がある.いうなれば,語源は点であり,語史は線である.ただし,後者は線とは言っても,明らかにされるのは,最初から最後まで切れ目のない実線ではなく,部分部分をつないだ点線にすぎない.それでも,形態・意味の流れのようなものが認められれば,語史として受け入れやすい.

ところが,語源は語が生まれた最初の一点である.それ以前の状態は一応のところ仮定しないという段階にまで遡った濫觴である.理論上,先行するものがなく,それに支えられようがないので,語の起源の論拠は常に弱い.また,先行するものがないという仮説は,手続き上,採用せざるを得ないが,先行する何かがあったかもしれないという可能性は常につきまとう.

柳田 (91--92) は,次の引用にみられるように,語の「生まれ」としての語源をむやみに追究することをいさめているが,その裏返しとして,語の「育ち」としての語史の追究こそが重要であると主張しているようにも読み取れる.

国語の事実はこの上もなく複雑なもので,我々はまだその片端をすらも知り得たとは言われない.これに対して文書の採録は,単なる偶然でありまた部分的である.従うて現存最古の書物に筆記せられている言葉が正しく,また最も古く且つ固有のものだときめかかることは,無法なる臆断と言わなければならぬのである./この立場から考えてみると,世の多くの語原論なるものは,誠に心もとない砂上の楼閣であるのみならず,仮にたまたまその本意を言い当てたりとしても,第一にその発見に大変な価値を付することは出来ない.思慮熟慮の結果に成る言葉というものも想像し難い上に,その伝承と採択に際しては,なお往々にしていい加減な妥協もあったからである.それを一々に何とか解釈しなければならぬもののごとく,自ら約束した学者こそは笑止である.

「無法なる臆断」「砂上の楼閣」はなかなか手厳しいが,自らの限界を知りつつ限界にまで肉薄するのが,語源学の使命と理解したい.

・ 柳田 国男 『蝸牛考』 岩波書店,1980年.

2012-03-20 Tue

■ #1058. 中英語における choose の多義 [sggk][semantic_change][etymology][polysemy]

現代英語の基本動詞の1つ choose は,語源辞典などを引くと非常に複雑な形態の歴史をもっていると知られるが,中英語での語義の展開のおもしろさについて言及されることは,あまりない.Sir Gawain and the Green Knight をグロッサリーを引き引き読んでいたら,choose が立て続けに予想外の語義で使われている箇所に出くわした(Andrew and Waldron 版より).

778: And he ful chauncely hatz chosen to þe chef gate,

. . . .

798: Chalk-whyt chymnées þer ches he innoȝe,

MED "chesen (v)" の語義でいうと 8 と 9 に相当する意味である.

8. To choose or take one's way; ~ wei (gate); proceed or go (to or from a place); refl. betake oneself; ~ fast, to hurry.

9. (a) To perceive (sth., sb.); also, recognize; (b) to distinguish (one thing from another).

前者は「(自らの道を)選ぶ,行く」,後者は「選別(判別,識別,弁別)する」ということになろうか.前者については,古高地ドイツ語やフランス語の対応語にも類似した語義があるという.後者については,現代英語に There is nothing to chose between A and B. (AとBの間に優劣はまったくない)という言い回しがあり,この表現での choose が 9. (b) の "distinguish (between A and B)" に近く,9. (a) の "perceive; recognize" にも通じることがわかる.ついでに,日本語を考えてみると,「子供のすることと選ぶ所がない」のように先の英語表現と近い表現がある.なお,OED では,B. 8, B. 7 の語義が上の2つの語義にそれぞれ対応しているが,いずれも近代までには廃用となっている.

さて,choose をゲルマン祖語や印欧祖語へと遡ると,どうやら "test by tasting" (味わう,味見する)の原義にたどりつく.「味」を表わす gusto, gust などとも語源的に遠く関連している.「味の違いがわかる」=「選ぶ」と考えると,選ぶということは,生存のために必須の能力であるとともに,文化の香りすらする高尚な行為であると解釈できる.付け加えれば,elegant (上品な,優雅な)も,英語 elect (選ぶ)の源であるラテン語 ēligere (選ぶ)の現在分詞に由来し,「選択眼のある」が原義である.もっとも,選択や好みがうるさすぎると choosy となり,語感は一気に落ちる.

現在では choose の上の2つの語義は廃れてしまったとはいえ,基本動詞の意味展開には興味深いものがある.

・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.

2012-03-09 Fri

■ #1047. nice の意味変化 [semantic_change][etymology][loan_word]

英単語の意味変化としてよく知られているものが,いくつかある.[2010-08-13-1]の記事「#473. 意味変化の典型的なパターン」では,古典的な意味変化の類型にしたがって例をいくつか挙げたが,意味の良化 (amelioration) の代表例の1つとして nice を挙げた.評価を伴う形容詞は,「#505. silly の意味変化」 ([2010-09-14-1]) や「#742. amusing, awful, and artificial」 ([2011-05-09-1]) で挙げた語のように,意味を著しく,時には正反対へと変化させることがあるが,この nice も有名な例である.

現代英語の nice は「よい,すてきな;親切な」の意味で頻用されるが,元をたどると古フランス語 nice "simple, stupid, dull" の1300年頃の借用であり,当初の意味は古フランス語そのままに「愚かな」だった.この古フランス単語は,ラテン語 nescius "ignorant" に遡り,後者は否定接頭辞 ne- と「知っている」を意味する動詞 sciō に基づく形容詞だった.つまり,nice は,英語では「ものを知らない」愚か者を形容する語として出発したのである.

中英語での「愚かな」の語義での使用例を,Sir Gawain and the Green Knight から見てみよう.以下は,アーサー王が緑の騎士の挑発に怒って述べたことばである(Andrew and Waldron 版より,ll. 322--23).

And sayde: 'Haþel, by heuen þyn askyng is nys,

And as þou foly hatz frayst, fynde þe behoues.

申し出が「馬鹿げた」ものであるとの解釈は,次行の foly (愚行)からも支持される.中英語では nice は第1義的的に「愚かな」だったことは,MED "nice (adj.)" の語義記述からもわかる.

14--15世紀には「愚かな」の意味が優勢だったが,15世紀から女性の振る舞いを評価して「臆病な,内気な」の語義を発展させた.同時に「みだらな」も現われており,何をもって愚かな振る舞いとみるか違いが出ているように思われる.16世紀には「気むずかしい,やかましい」が現われ,「細かい」を経由して「繊細な,精密な」とプラス評価への兆しを示した.この最後の語義は,nice distinction (微細な区別)や a nice point of law (法律の微妙な点)などの表現に残っている.18世紀には,プラス評価が確立し,現在の「よい,すてきな」が現われ出した.新旧の語義の入り交じった16--17世紀辺りでは,文脈を精査してもどの語義で用いられているのかが判明しない場合があり,その多義性はきわまりなかった.いくつかの語義は現在までに失われたが,いくつかは現在にまで残っている.

silly にせよ nice にせよ,評価を伴う形容詞は,捉える人間の価値観一つで,プラス方向にもマイナス方向にもなる.現在でも,silly はプラスの評価(愛情・憐憫)を含めた「馬鹿な」となりうるし,nice はマイナスの評価(皮肉)を込めた「すてきな」となりうる.適切な文脈やイントネーションがなければ,You're a nice fellow. の真意を理解するのは難しい.

なお,名詞 nicety の意味変化も形容詞と平行して進んだ.当初は「愚かさ」で,現在は「繊細さ;優雅さ」である.英語に nice を供給したフランス語では,形容詞,名詞ともに廃用となっている.

・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.

・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.

・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.

2012-03-05 Mon

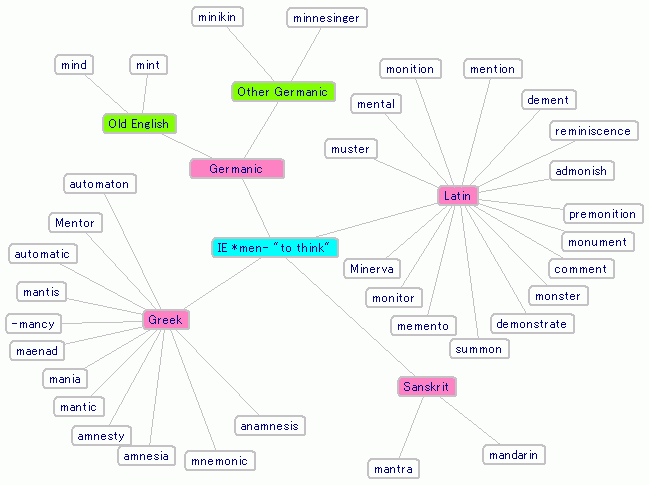

■ #1043. mind の語根ネットワーク [etymology][indo-european][cognate][word_family]

[2012-03-01-1]の記事「#1039. 「心」と -ment」でラテン語 mens (心)を取りあげた.この語は印欧祖語の *men- (考える)に遡り,予想される通り,この語幹から派生した語はおびただしい.そして,多くが直接あるいは間接に英語の語彙にも定着している.現代英語に確認される *men- 派生語の一部を,借用元言語別に図示してみよう.これらは,『英語語源辞典』の印欧語根表から取り出した語群である.

これらの語それ自体が基体となって,さらに派生や複合により関連語が形成されているので,*men- に由来する単語の家族は相当な大きさになる.福島先生の『英語派生語語源辞典』により,できるかぎり挙げてみると,上の語群と重複もあるが,以下の通り.

commemorate, commemoration, memory, memoir, memorandum, memo, memorial, immemorial, immemorially, memorable, memorability, memorabilia, immemorable, memorialize, memorize, memorization, memento, mental, mentally, mentality, mention, mentionable, mentor, mnemonic, mnemonics, amentia, amnesia, amnesty, comment, commentary, commentation, dement, dementia, mind, mindful, mindfully, mindless, remember, remembrance, remind, reminder, reminisce, reminiscence, reminiscent; admonish, admonition, demonstrate, demonstrate, demonstrative, monition, monitor, monster, monstrous, monstrosity, remonstrate, remonstrance; vehement, vehemence

ある印欧語根を選ぶと,このような語源的な word family の図がさっと表示されるようなツールがあるとよいのだが・・・.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ 福島 治 編 『英語派生語語源辞典』 日本図書ライブ,1992年.

・ Watkins, Calvert, ed. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. 2nd Rev. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2000.

2012-02-29 Wed

■ #1038. then と than [etymology][conjunction][preposition][determiner][comparison]

時の副詞 then と比較の接続詞・前置詞 than が語源的に同一であることは,あまり知られていない.現在のように形態上の区別が明確になったのは,意外と新しく,1700年頃である.

両語の起源としては,ゲルマン祖語の指示代名詞幹 *þa- の奪格形が想定されている.とすると,that や the とは同一語の異なる屈折形にすぎないことになる.この奪格形は "from that; after that" ほどを意味し,この指示代名詞的用法が発展して接続詞的用法が生じたと考えられる.つまり,John is more skilful; then (=after that) his brother → John is more skilful than his brother. の如くである.比較の接続詞としての用法は,古フリジア語,古サクソン語,古高地ドイツ語でも確認されており,比較的早く西ゲルマン祖語の段階で発達していたようだ.

しかし,OED によると,別の説もある.古英語の時の接続詞 þonne "when" に由来するという説で,When his brother is skilful, John is more (so). という統語構造が基礎になっているとするものである.ラテン語で then を表わす quam の用法がこの説を支持している.

現在でも,then と than は弱い発音では区別がなくなるので,綴字の混同が絶えない (Common Errors in English Usage の HP を参照) .

2012-02-28 Tue

■ #1037. 前置詞 save [preposition][conjunction][french][latin][loan_word][etymology][but]

[2011-11-30-1]の記事「#947. 現代英語の前置詞一覧」で,marginal preposition として挙げた現代英語の前置詞の1つに save がある.辞書のレーベルとしては文語あるい古風とされることが多いが,「?を除いて」の意で,文例はいろいろと挙げられる.

・ They knew nothing about her save her name.

・ Answer the last question save one.

・ Every man she had ever loved, save her father, was now dead.

・ No one, save perhaps his wife, knows where he is.

・ All that remained to England in France, save Calais, was lost.

この前置詞は,民間語源的に動詞 save と関連づけられることがあるが,実際には古フランス語 sauf, sauve の1300年頃の借用である(もっとも,動詞 save と語源が間接的に関連することは確かである).この古フランス単語は "keeping safe or intact" ほどの意の形容詞で,これ自身はラテン語形容詞 salvus の単数奪格形 salvō あるいは salvā へさかのぼる.salvus は "unharmed, sound; safe, saved" の意であり,例えば salvo iure といえば,"law being unharmed" (法に違反せず)ほどを表わした.いわゆる奪格構文であり,英語でいえば独立分詞構文に相当する.

前置詞 save はこのような由来であるから,本来,後続する名詞句は形容詞 save と同格である.このことから,その名詞句が対格ではなく主格で現われ得ることも理解できるだろう.細江 (270--71) によれば,Shakespeare あたりまでは主格後続のほうが普通だったようだ (ex. I do entreat you, not a man depart, / Save I alone, till Antony have spoke. (Julius Cæsar, III. ii. 65--66.) .しかし,近代以降は,後ろに目的格を要求する通常の前置詞として意識されるようになり,現在に至っている.

一方,この save には,借用当初から接続詞としての用法もあり,現在では save that として Little is known about his early life, save that he had a brother. のような例がある.必ずしも that を伴わない古い用法では,直後に後置される人称代名詞が主格か対格によって,接続詞か前置詞かが区別されたわけであり,この点で両品詞を兼任しうる as, but, except, than などと類似する.細江 (271) は「今日でも save はその次に対格を伴わなければならないと断然主張するだけの根拠はない」としている.

中英語の用例については MED "sauf (prep.)" 及び "sauf (adj.)", 7 を参照.

・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow