2020-10-26 Mon

■ #4200. Hoosier --- インディアナ州民のニックネーム [onomastics][personal_name][ame][slang][etymology][oed][etymology][pc][coha]

本年度の後期もオンライン授業が続いているが,先月のゼミ合宿で行なった即興英語史コンテンツ作成のイベント(cf. 「#4162. taboo --- 南太平洋発,人類史上最強のパスワード」 ([2020-09-18-1]))が苦しくも楽しかったので,学生と一緒にもう一度やってみた.その場で英単語を1つランダムに割り当てられ,それについて OED を用いて90分間で「何か」を書くという苦行.今回は,標題の未知の単語を振られ,見た瞬間に茫然自失.死にものぐるいの90分だった.その成果を,こちらに掲載.

古今東西,ある国や地域の住民に軽蔑(ときに愛情)をこめたニックネームを付けるということは,広く行なわれてきた.とりわけ付き合いの多い近隣の者たちが,茶化して名前を付けるケースが多い.しかし,たとえ当初は侮蔑的なニュアンスを伴うネーミングだったとしても,言われた側も反骨と寛容とユーモアの精神でそれを受け入れ,自他ともに用いる呼称として定着することも少なくない.

最も有名なのはアメリカ人を指す Yankee だろう.語源は諸説あるが,John に相当するオランダ語に指小辞を付した Janke が起源ではではないかといわれている.ニューヨーク(かつてオランダ植民地で「ニューアムステルダム」と称された)のオランダ移民たちが,コネチカットのイギリス移民を「ジョン坊主」と呼んで嘲ったことにちなむという説だ.

Yankee ほど有名でもなく,由来もはっきりしない類例の1つとして,米国インディアナ州の住民につけられたニックネームがある.標題の Hoosier だ.OED によると,Hoosier, n. /huːʒiə/ と見出しが立てられており,(予想される通り)アメリカ英語で使用される名詞である.語義が2つみつかる.いくつかの例文とともに示そう.

1. A nickname for: a native or inhabitant of the state of Indiana.

・ 1826 in Chicago Tribune (1949) 2 June 20/3 The Indiana hoosiers that came out last fall is settled from 2 to 4 milds of us.

・ 1834 Knickerbocker 3 441 They smiled at my inquiry, and said it was among the 'hoosiers' of Indiana.

・ . . . .

2. An inexperienced, awkward, or unsophisticated person.

・ 1846 J. Gregg Diary 22 Aug. (1941) I. 212 Old King is one of the most perfect samples of a Hoosier Texan I have met with. Fat, chubby, ignorant, and loquacious as Sancho Panza..we could believe nothing he said.

・ 1857 E. L. Godkin in R. Ogden Life & Lett. E. L. Godkin (1907) I. 157 The mere 'cracker' or 'hoosier', as the poor [southern] whites are termed.

・ . . . .

第1語義は「インディアナ州の住民」,第2語義は「世間知らずの垢抜けない田舎者」ほどである.上述の通り,軽蔑の色彩のこもった小馬鹿にするような呼称であることが感じられるだろう.初出は19世紀の前半とみられる.

語源に関しては OED に "Origin unknown" (語源不詳)とあり,残念な限りなのだが,ここで諦めるわけにはいかない.米国のことであれば,OED よりも情報量の豊富なはずの,百科辞典的な特色を備える The American Heritage Dictionary of the English Language に頼ればよい.早速当たってみると,しめしめ,1つの説が紹介されていた.その概要を解説しよう.

語源は闇に包まれているが,イングランドのカンバーランド方言で19世紀に「とてつもなく大きいもの」を意味する hoozer という訛語が文証される.これが変形した形で米国に持ち込まれたのが Hoosier ではないかという説だ.一方,後者の初出年である1826年よりも後のことではあるが,Dictionary of Americanisms には "a big, burly, uncouth specimen or individual; a frontiersman, countryman, rustic",要するに「田舎者の大男」の語義で現われていることが確認され,OED の第2語義にぴったり通じる.

実際,19世紀前半は Hoosier を含め米国各州の住民に次々と侮蔑的なニックネームがつけられた時代である.インディアナ州についても,おそらく近隣州の住民などが名付けの奇想を練っていたのだろう.詳しいルートこそ分からないが,そこへ Hoosier (田舎者の大男)がスルッと入り込んだようだ.テキサス州民の Beetheads (ビート頭),アラバマ州民の Lizards (トカゲ),ネブラスカ州民の Bugeaters (虫食い野郎),そしてミズーリ州民の Pukes (へど)などの名(迷)悪言が生まれたが,これらに比べれば Hoosier はひどい方ではない.

昨今は PC (= political correctness) の時代である.特定の国であれ地域であれ,そこの住民を侮蔑的なニュアンスを帯びた名前で呼ぶ慣習は,下火になりつつある.地域のスポーツチームのニックネームとして,ノースカロライナ州の Tarheels (ヤニの踵)やオハイオ州の Buckeyes (トチノキ)などに残る以外には用いられなくなってきている.

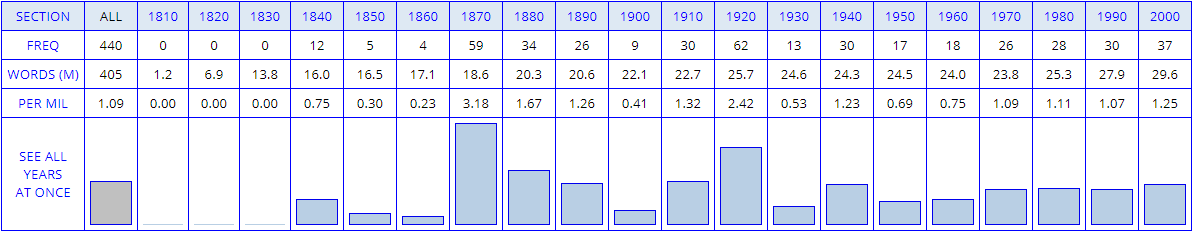

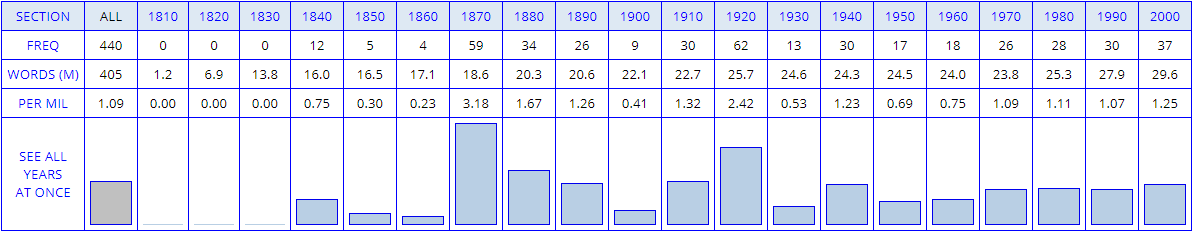

試しに Corpus of Historical American English により "[Hoosier]" として検索してみると,1870年代から1920年代にかけて浮き沈みはありつつも相対的に多く用いられていたようだが,20世紀後半にかけては低調である.

ただし,国民・地域住民への侮蔑的なあだ名が忌避されるようになってきているとはいえ,「公には」という限定つきである.実際には,そこいらの街角で,日々のおしゃべりのなかで,からかいの言葉は使われ続けるものである.憎まれっ子が世にはばかるように,憎まれ語も実はアンダーグラウンドで世にはばかっているのである.

・ The American Heritage Dictionary of the English Language. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin, 2006.

・ Corpus of Historical American English. Available online at https://www.english-corpora.org/coha/. Accessed 20 October 2020.

・ The Oxford English Dictionary Online. Oxford: Oxford University Press, 2020. Available online at http://www.oed.com/. Accessed 20 October 2020.

2020-10-26 Mon

■ #4200. Hoosier --- インディアナ州民のニックネーム [onomastics][personal_name][ame][slang][etymology][oed][etymology][pc][coha]

本年度の後期もオンライン授業が続いているが,先月のゼミ合宿で行なった即興英語史コンテンツ作成のイベント(cf. 「#4162. taboo --- 南太平洋発,人類史上最強のパスワード」 ([2020-09-18-1]))が苦しくも楽しかったので,学生と一緒にもう一度やってみた.その場で英単語を1つランダムに割り当てられ,それについて OED を用いて90分間で「何か」を書くという苦行.今回は,標題の未知の単語を振られ,見た瞬間に茫然自失.死にものぐるいの90分だった.その成果を,こちらに掲載.

古今東西,ある国や地域の住民に軽蔑(ときに愛情)をこめたニックネームを付けるということは,広く行なわれてきた.とりわけ付き合いの多い近隣の者たちが,茶化して名前を付けるケースが多い.しかし,たとえ当初は侮蔑的なニュアンスを伴うネーミングだったとしても,言われた側も反骨と寛容とユーモアの精神でそれを受け入れ,自他ともに用いる呼称として定着することも少なくない.

最も有名なのはアメリカ人を指す Yankee だろう.語源は諸説あるが,John に相当するオランダ語に指小辞を付した Janke が起源ではではないかといわれている.ニューヨーク(かつてオランダ植民地で「ニューアムステルダム」と称された)のオランダ移民たちが,コネチカットのイギリス移民を「ジョン坊主」と呼んで嘲ったことにちなむという説だ.

Yankee ほど有名でもなく,由来もはっきりしない類例の1つとして,米国インディアナ州の住民につけられたニックネームがある.標題の Hoosier だ.OED によると,Hoosier, n. /huːʒiə/ と見出しが立てられており,(予想される通り)アメリカ英語で使用される名詞である.語義が2つみつかる.いくつかの例文とともに示そう.

1. A nickname for: a native or inhabitant of the state of Indiana.

・ 1826 in Chicago Tribune (1949) 2 June 20/3 The Indiana hoosiers that came out last fall is settled from 2 to 4 milds of us.

・ 1834 Knickerbocker 3 441 They smiled at my inquiry, and said it was among the 'hoosiers' of Indiana.

・ . . . .

2. An inexperienced, awkward, or unsophisticated person.

・ 1846 J. Gregg Diary 22 Aug. (1941) I. 212 Old King is one of the most perfect samples of a Hoosier Texan I have met with. Fat, chubby, ignorant, and loquacious as Sancho Panza..we could believe nothing he said.

・ 1857 E. L. Godkin in R. Ogden Life & Lett. E. L. Godkin (1907) I. 157 The mere 'cracker' or 'hoosier', as the poor [southern] whites are termed.

・ . . . .

第1語義は「インディアナ州の住民」,第2語義は「世間知らずの垢抜けない田舎者」ほどである.上述の通り,軽蔑の色彩のこもった小馬鹿にするような呼称であることが感じられるだろう.初出は19世紀の前半とみられる.

語源に関しては OED に "Origin unknown" (語源不詳)とあり,残念な限りなのだが,ここで諦めるわけにはいかない.米国のことであれば,OED よりも情報量の豊富なはずの,百科辞典的な特色を備える The American Heritage Dictionary of the English Language に頼ればよい.早速当たってみると,しめしめ,1つの説が紹介されていた.その概要を解説しよう.

語源は闇に包まれているが,イングランドのカンバーランド方言で19世紀に「とてつもなく大きいもの」を意味する hoozer という訛語が文証される.これが変形した形で米国に持ち込まれたのが Hoosier ではないかという説だ.一方,後者の初出年である1826年よりも後のことではあるが,Dictionary of Americanisms には "a big, burly, uncouth specimen or individual; a frontiersman, countryman, rustic",要するに「田舎者の大男」の語義で現われていることが確認され,OED の第2語義にぴったり通じる.

実際,19世紀前半は Hoosier を含め米国各州の住民に次々と侮蔑的なニックネームがつけられた時代である.インディアナ州についても,おそらく近隣州の住民などが名付けの奇想を練っていたのだろう.詳しいルートこそ分からないが,そこへ Hoosier (田舎者の大男)がスルッと入り込んだようだ.テキサス州民の Beetheads (ビート頭),アラバマ州民の Lizards (トカゲ),ネブラスカ州民の Bugeaters (虫食い野郎),そしてミズーリ州民の Pukes (へど)などの名(迷)悪言が生まれたが,これらに比べれば Hoosier はひどい方ではない.

昨今は PC (= political correctness) の時代である.特定の国であれ地域であれ,そこの住民を侮蔑的なニュアンスを帯びた名前で呼ぶ慣習は,下火になりつつある.地域のスポーツチームのニックネームとして,ノースカロライナ州の Tarheels (ヤニの踵)やオハイオ州の Buckeyes (トチノキ)などに残る以外には用いられなくなってきている.

試しに Corpus of Historical American English により "[Hoosier]" として検索してみると,1870年代から1920年代にかけて浮き沈みはありつつも相対的に多く用いられていたようだが,20世紀後半にかけては低調である.

ただし,国民・地域住民への侮蔑的なあだ名が忌避されるようになってきているとはいえ,「公には」という限定つきである.実際には,そこいらの街角で,日々のおしゃべりのなかで,からかいの言葉は使われ続けるものである.憎まれっ子が世にはばかるように,憎まれ語も実はアンダーグラウンドで世にはばかっているのである.

・ The American Heritage Dictionary of the English Language. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin, 2006.

・ Corpus of Historical American English. Available online at https://www.english-corpora.org/coha/. Accessed 20 October 2020.

・ The Oxford English Dictionary Online. Oxford: Oxford University Press, 2020. Available online at http://www.oed.com/. Accessed 20 October 2020.

2020-10-25 Sun

■ #4199. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][homonymy][homophony][homography][etymology][superlative][sound_change]

順番について「最後の;最後に」を意味する形容詞・副詞の last と,時間について「継続する」を意味する動詞の last は,何か関連しているような,関連していないような雰囲気をかもしていますが,語源的にはどうなのでしょうか.各々についていくつか例文を挙げておきましょう.

[ 形容詞・副詞の last ]

・ We caught the last train home.

・ When did you see her last?

・ He's the last person I'd trust with my keys.

[ 動詞の last ]

・ The meeting only lasted for a few minutes.

・ How long does the play last?

・ This bad weather won't last.

うーん,やはり関連しているような,していないような・・・.では,答えの音声解説をこちらからどうぞ.

形容詞・副詞の last は,語源としては late の最上級の形態です.古英語の læt (slow) の最上級形として latost という形態が用いられていました.後に latost の o の部分が脱落して latst となり,最初の t も消失して last となりました(この音変化は,*bet (good) の最上級形が best になったのと同じ経路です).つまり -st の部分は最上級の語尾というわけです.なお,latest という形態は後に再形成された新しい最上級形です.

次に動詞の last ですが,こちらは古英語で「後に続く」を意味した動詞 lǣstan に遡ります.この動詞の -st は何らかの語尾ではなく,あくまで語幹の一部としての -st ということになります.つまり,形容詞・副詞の last とは語源的には縁もゆかりもありません.実は,あまり知られていない単語ですが「靴型」を意味する名詞としての last というものが英語にあり,語源的にはこちらと関連するとされます(cf. 古英語 lāst 「足跡」).古英語の動詞 lǣstan は中英語にかけて語尾の -an を消失させ,結果的に last という形に落ち着きました.

ということで,答えは「両者はともにゲルマン語系の語とはいえ,まったくの別語源」ということになります.音変化の結果,縁もゆかりもなかった2つの語がたまたま同形になってしまったわけです.同音(同綴)異義語 (homonym) の代表例といってよいでしょう.

last のような同音異義 (homonymy) とその周辺の話題については「#286. homonymy, homophony, homography, polysemy」 ([2010-02-07-1]) の記事,また##286,3616,3622の記事セットもどうぞ.

2020-10-18 Sun

■ #4192. 形容詞 able と接尾辞 -able は別語源だった! --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][etymology][suffix][latin][loan_word][derivation][word_formation][productivity]

今回は,決して「素朴な疑問」としてすら提起されることのない,驚きの事実をお届けします.私もこれを初めて知ったときには,たまげました.英語史・英語学を研究していると,何年かに一度,これまでの長い英語との付き合いにおいて当たり前とみなしていたことが,音を立てて崩れていくという経験をすることがあります.hellog ラジオ版には,そのような目から鱗の落ちる経験を皆さんにもお届けすることにより,あの茫然自失体験を共有しましょう,という狙いもあります.able と -able が無関係とは信じたくない,という方は,ぜひ聴かないないようお願いします.では,こちらの音声をどうぞ.

単体の形容詞 able も接尾辞 -able も,ラテン語の形容詞(語尾)さかのぼるという点では共通していても,成り立ちはまるで異なるのです.端的にいえば,次の通りです.

・ 形容詞 able = 動詞語幹 ab + 形容詞語尾 le

・ 接尾辞 -able = つなぎの母音 a + 形容詞語尾 ble

語源的には以上の通りですが,現代英語のネイティブの共時的な感覚としては(否,ノン・ネイティブにすら),able と -able は明らかに関係があるととらえられています.この共時的な感覚があるからこそ,接尾辞 -able は「?できる」の意で多くの語幹に接続し,豊かな語彙的生産性 (productivity) を示しているのです.この問題と関連して,##4071,4072の記事セットをどうぞ.

2020-10-15 Thu

■ #4189. across は a + cross [preposition][etymology][ancrene_wisse]

前置詞・副詞の across は頻度の非常に高い語だが,語源をひもといたこともなかった.一見すると a + cross で「横切って」という意味をもつわけだから,いかにも「いわくありげ」である.OED で across, adv., prep., and adj. を引いてみると,語源欄に案の定 a + cross とある.

Etymology: < A prep.1 + CROSS n. Compare Anglo-Norman and Old French, Middle French en croix in the form of a cross (12th cent.). Compare on cross at CROSS n. 22a, o cross at CROSS n. 22a.

Compare occasional use in late Middle English of in crosse, apparently an alteration of this word after IN prep., perhaps on the model of Middle French en croix:

1485 W. Caxton tr. Thystorye & Lyf Charles the Grete sig. miijv/1 He fonde Rolland expyred hys hondes in crosse vpon hys vysage.

初出は初期中英語期で,フランス語の影響の色濃いテキストからである.

a1250 (?a1200) Ancrene Riwle (Nero) (1952) 156 Ualleð biuoren ower weouede a creoiz [?c1225 Cleo. ancros, c1230 Corpus Cambr. o cros, a1250 Titus o cros dun] to ðer eorðe, & siggeð mea culpa.

語源は案の定といえばそうなのだが,あまりに当たり前すぎる語で注目しようとしたこともなかった.キリスト教社会において cross は言わずもがなのキーワードだが,この名詞そのものよりも明らかに頻度の高い前置詞・副詞 across (BNCweb によると2.5倍の頻度)が,実は最強の伝道師となっている(?)事実は知られていないかもしれない.across the street と表現した瞬間に,私たちの脳裏に十字架がサブリミナルに描かれている?

2020-10-02 Fri

■ #4176. なぜ lieutenant の発音に /f/ が出るのか? [sobokunagimon][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][ame_bre][french][etymology][spelling_pronunciation]

lieutenant (代理,副官;中尉)は,アメリカ発音では素直に /l(j)uːˈtɛnənt/ となるが,イギリス発音ではどういうわけか /lɛfˈtɛnənt/ と /f/ の子音が現われる(cf. 「#1343. 英語の英米差を整理(主として発音と語彙)」 ([2012-12-30-1])).このイギリス発音に含まれる /f/ の由来については説明するのが難しく,いくつかの説が提案されている.

この語は中英語期に古フランス語 lieutenant を借用したものである.lieu (place) + tenant (holding) という語形成で,「別の人の地位を代わりに担う人」という原義から「代理;(大尉の代理役としての)中尉」などの語義が発達した.中英語期以来,主たる綴字は lieu-tenant など /f/ を示唆しないものではあったが,並行して /f/ を含む lieftenaunt なども行なわれており,早くから綴字上(そしておそらく発音上も)揺れがみられた.

近代に入っても長らく揺れは継続した.OED の当該語の語源欄によると,Walker により /v/ の発音 (/f/ ですらない)の実態が指摘されている.

In 1793 Walker gives the actual pronunciations as /lɛv-/ /lɪvˈtɛnənt/, but expresses the hope that 'the regular sound, lewtenant' will in time become current. In England this pronunciation /ljuːˈtɛnənt/ is almost unknown. A newspaper quot. of 1893 in Funk's Standard Dict. Eng. Lang. says that /lɛfˈtɛnənt/ is in the U.S. 'almost confined to the retired list of the navy'.

/f/ の由来について,OED は同語源欄で次のように2つの説を紹介している(以下の引用で,<f> を示さない綴字,示す綴字はそれぞれ「αタイプ」「βタイプ」と称されている).

The origin of the 硫 type of forms (which survives in the usual British pronunciation, though the spelling represents the 留 type) is difficult to explain. The hypothesis of a mere misinterpretation of the graphic form (u read as v), at first sight plausible, does not accord with the facts. In view of the rare Old French form luef for lieu (with which compare especially the 15th cent. Scots forms luf-, lufftenand above) it seems likely that the labial glide at the end of Old French lieu as the first element of a compound was sometimes apprehended by English-speakers as a v or f. Possibly some of the forms may be due to association with LEAVE n.1 or LIEF adj.

第1の説は,u/v の綴字が(渡り)母音 /w/ ではなく,子音 /f, v/ として解釈され,それが発音に反映されたというものである.識字率の高い現代では,そのような綴字発音 (spelling_pronunciation) もあり得ようが,中英語期や近代英語期にそのような現象があったという主張には,私は半信半疑である(cf. 「#1152. sneeze の語源」 ([2012-06-22-1])).どちらかというと,渡り母音 /w/ が異音 [v] と聞き間違えられたという音声的可能性を指摘する第2の説を採りたい.

時代は下って18世紀には「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]) でみたように,フランス語より lieutenant-colonel (陸軍中佐)という複合語が英語にもたらされた.第2要素の colonel も綴字と発音の関係という点からは問題を含んでいる.これについては,「#3016. colonel の綴字と発音」 ([2017-07-30-1]) を参照.

2020-09-19 Sat

■ #4163. helpmeet から helpmate へ [etymology][metanalysis][folk_etymology][matanalysis][ghost_word][bible]

標記の語はいずれも「協力者,仲間;配偶者」を意味する.通常は helpmate /ˈhɛlp ˌmeɪt/ の語形が用いられるが,まれに helpmeet /ˈhɛlp ˌmiːt/ も用いられる.しかし,歴史的にみれば,まれな後者のほうが由緒正しい形であり,前者はある種の勘違いによって生まれた形である.

この meet は動詞「会う」ではなく,「適当な,ふさわしい」を意味する古風な形容詞である.あまりお目にかからない語だが,たとえば新約聖書の『ルカによる福音書』(15:32) に "It was meet that we should make merry." (われらの楽しみ喜ぶは当然なり)とある.古英語のアングリア方言形 *ġemēte (WS ġemǣte) にさかのぼり,ドイツ語の gemäss に対応する.意味は古英語でもドイツ語でも「適当な,ふさわしい」である.

さて,旧約聖書の『創世記』 (2:18, 20) に an help meet for him という表現が出てくる.神がアダムのために伴侶として鳥獣,そしてイヴを与えようとするくだりである.「彼にとってふさわしい助っ人」ほどを意味した.ところが,名詞と形容詞からなる help meet なる表現が,helpmeet という1つの名詞として誤解されてしまった.句を誤って分析してしまったのである(このような過程を異分析 (metanalysis) と呼ぶ).この誤解の瞬間に「協力者,仲間」を意味する幽霊語 helpmeet が英語に出現した.

しかし,本来 meet なる名詞は存在せず,複合語の第2要素として落ち着きが悪かったのだろう.やがて「仲間」を意味する別語源の mate が,発音の類似から複合語の第2要素に忍び込み,helpmate が生まれたと考えられる.

以下の例文のように,helpmate の後ろに to や for の前置詞句を伴うことが多いのは,meet が形容詞「適当な,ふさわしい」を表わしていた頃の名残といえなくもない.

・ He was a faithful helpmate to his master.

・ She was a true helpmate to her husband.

・ You are a good helpmate for our work.

2020-09-18 Fri

■ #4162. taboo --- 南太平洋発,人類史上最強のパスワード [taboo][cryptography][oed][etymology]

今回の話題は,先日終えたオンライン・ゼミ合宿 (「#4159. 2日間のオンライン・ゼミ合宿を決行しました」 ([2020-09-15-1])) の一環として私自身が参加したハードなイベントの成果物である."taboo" というお題を与えられ,それについて OED を用いて制限時間内に「何かおもしろいこと」を書かなければならないという即興デスマッチだった.後日,少々の手直しを加えたが,およそそのままの形で以下に掲載する.

見るなといわれれば見たくなる.触るなといわれれば触りたくなる.言うなといわれれば言いたくなる.古今東西,この誘惑に打ち勝った童話の主人公はいない.童話の主人公のみならず,人間は誰しも --- あなたも私も --- このマグネットの超強力な引力から逃れることはできない.タブーと称されるものは,人間社会のなかに負のパワーをまき散らしながらも,個々人にとって異常に魅力的な光彩を放っている.

トンガ語を含むポリネシアやメラネシアの諸言語で用いられていた tabu あるいは tapu という語に由来する.18世紀イングランドを代表する大航海者 James Cook (1728--79),通称 Captain Cook が1777年にトンガにてこの語に出会い,その航海日誌のなかで何度も使用した結果,taboo あるいは tabu として英語に持ち込まれることになった.この語は現地語では当地の文化・習慣について「(ある特定の場合にのみ許容されるが)一般に禁じられている」を意味する叙述形容詞として用いられていたが,Cook は当初より形容詞としてのほか,現在もっとも普通の用法である「タブー,禁忌」を意味する名詞として用いている.

taboo はもともと宗教や迷信に基づく各種の習慣に関する「禁忌」,典型的には「食べてはいけないもの」「触ってはいけないもの」などを指した.それが,20世紀前半に言葉(遣い)の領域に適用され,言語学の用語として「言ってはいけないもの」を指すように転じた.すると,私たちにもなじみ深い「タブー語,禁句,忌み詞」の語義は,比較的新しいものということになる.OED によると,「タブー語」としての初例は,taboo | tabu, adj. and n., 3b に挙げられている.名高いアメリカの言語学者 Bloomfield の教科書からである.

1933 L. Bloomfield Language xxii. 396 In America, knocked up is a tabu-form for 'rendered pregnant'; for this reason, the phrase is not used in the British sense 'tired, exhausted' . . . In such cases there is little real ambiguity, but some hearers react nevertheless to the powerful stimulus of the tabu-word.

今回の記事では,Bloomfield が使うこの意味での taboo,すなわち言語に関するタブー --- 言ってはいけない言葉 --- に注目する.

言語は,第1に互いの意図を伝え合うための道具である.私たち人間は,語彙を共有し,共通理解の下でそれを用いながらコミュニケーションを取り合っている.この「言語の第1の役割」を考えるとき,タブー語の存在は明らかに矛盾をはらんでいるように見える.「言ってはいけない言葉」はその社会のなかで不使用が前提とされており,コミュニケーションの目的に照らして,存在意義がないように思われるからだ.

しかし,タブーに関して厳然たる1つの事実が存在する.それは,古今東西の人間の言語で,タブー語をもたないものは存在しないということだ.とすると,タブー語には存在しなければならない理由があると考えざるを得ない.なぜ誰も使用しないはずの「言ってはいけない言葉」などが存在するのだろうか.

タブー語は,建前上,誰も使用しないはずなのだが,実際には皆が知っている.あの言葉を口にしてはいけないということを,社会の皆が知っている.建前上は耳にしたこともなく,学校でも習わないはずであり,知る機会がなさそうに思われる.しかし,不思議と皆が知っている.いや,もし誰も知らなかったら,そもそも語として存在しない(廃語になっている)だろうし,避けるべきものとして意識されることすらないはずだ.実は皆が知っているからこそ,意識的に避けることもできるという理屈なのだ.では,なぜ知る機会のないはずのものを,皆が知っているのだろうか.

上記の逆説に対する答えは「タブー語は実際にはむしろよく使用されている」である.タブー語は,規範として使用が避けられるべき表現にすぎず,現実には頻繁に使用されている.むしろ,タブー化される語は,日常的で身近なもの,つまり人間が生きていくなかで毎日毎日必ず付き合っていかなければならないものに関する語が多い.性,排泄,死,超自然的存在に関するものが多い.日本語では「ち○こ」「う○こ」「(お葬式で)死ぬ」「(霊)アレ」.英語では cock, shit, die, (oh my) God 等も(少なくとも特定の文脈では)遣いにくい.いずれも日常的で身近で,小学生男子が大好きな言葉群である.

性器を表わす英単語を例に取ろう.coney /ˈkʌni/ はもともと「アナウサギ」を表わしたが,後に俗語でタブー性の高い「女性器」に語義を転じた.すると,「アナウサギ」の意味で用いるのに抵抗を感じる話者が増え始め,「アナウサギ」には少しずらした /ˈkoʊni/ の発音を代わりに用いるようになったのである.かわいい「アナウサギ」は,タブー性の強い毒々しい「女性器」に,coney /ˈkʌni/ という発音を明け渡さざるを得なくなったのである.ちなみに,男性器版もある.もともと「雄鳥」を表わしていた cock が,米俗語において性的な語義を獲得するにおよんで,「雄鳥」の語義から追い出され,その語義は rooster という別の語によって担われるようになった.coney にせよ cock にせよ,後からやってきた毒々しいタブー性をもつ語義が,伝統的な形式をふてぶてしくも乗っ取ってしまうということが繰り返されている.

このように,タブー語はたいてい日常的で身近だから,誰しも関心をもっているというのが実態である.その上で,タブー語は何のために存在するのかという核心的な疑問に舞い戻ろう.私見によれば,タブー語は,その言語を用いている社会のすべての構成員が,それは言ってはならない言葉だと知っていることを確認しあう機会を提供しているのではないかということだ.言ってはダメだということを知っていれば,その人は私たちと同じグループに属していることが確認でき,そうでなければ外部の者だと認識できる.「負の合い言葉」と表現してもよい.通常の「正の合い言葉」は,互いに対応する文句を発することによって,直接的にその文句を知っていることを確認し,身内だと認識する.しかし,タブー語という「負の合い言葉」の使用においては,「知っているけれどもあえて言わない」というきわめて高度な内部ルールが関与しているのだ.子供の頃よりその言語社会のなかで生活していない限り,外部の者には簡単に習得できない暗黙知 --- それが社会におけるタブー語の役割なのではないか.タブー語は,コミュニケーションの道具であるという言語の第1の役割を逆手にとりつつ,社会の内と外を分けるための最強のパスワードとして機能しているのである.

21世紀の最先端の量子暗号ですら,「ち○こ」「う○こ」 coney, cock にはかなわない.どうだ,タブー語は凄いだろう!(←我ながらひどい終わり方,力尽きた)

・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.

・ The Oxford English Dictionary Online. Oxford: OUP, 2020. Available online at http://www.oed.com/ . Accessed 8 September 2020.

2020-09-14 Mon

■ #4158. gravy は n と v の誤読から? [etymology][minim][ghost_word][doublet]

gravy は「肉汁;肉汁ソース,グレイビー」を意味する英単語である.この語の語源に関しては不確かなこともあるが,OED を含めたいくつかの語源記述によれば,同様の味付けしたソースを意味した古フランス語 grané の n が,何らかのタイミングで v と誤読された結果,中英語で grave, gravi などとして定着したものと説明される.本ブログでも「#4134. unmummied --- 縦棒で綴っていたら大変なことになっていた単語の王者」 ([2020-08-21-1]) を含む多くの記事で何度も取り上げてきたが,中世の字体では n と v (および u) は minim と呼ばれる縦棒を2つ並べた <<ıı>> として明確に区別されずに書かれていた.gravy もこの種の誤読から生じた1種の幽霊語 (ghost_word) なのではないかということだ (cf. 「#2725. ghost word」 ([2016-10-12-1])) .

古フランス語 grané は味付けされたスパイス・ソースを指し,ラテン語 grānum (穀粒)にさかのぼる.英語の grain も,このラテン単語が古フランス語を経由して英語に入ってきたものなので,grain と gravy は,途中で少々勘違いが入ってしまったものの,2重語 (double) とみることができそうだ.

問題の誤読が古フランス語で起こったものなのか,中英語に借用された後に起こったものなのかは難しい問題だが,中英語で grane の形がまれなことから,おそらく前者なのではないかと想定される.

OED の gravy, n. の語源欄を引用しておこう.

Etymology: Of obscure origin.

The receipts quoted under sense 1 below are substantially identical with receipts in Old French cookery books, in which the word is grané. For the Old French word the reading grané seems certain (though in printed texts gravé usually appears); it is probably cognate with Old French grain 'anything used in cooking' (Godefroy), and with grenade n.2, grenadine n.1; compare also faus grenon = 'gravy bastard'. But in the English manuscripts the word has nearly always either a v or a letter which looks more like u than n (the only exception being in the 'table' to Liber Cocorum, which has thrice grane, while the text has graue). As the Middle English word was therefore identical in form with the modern word, it seems difficult, in spite of the difference in sense, to regard them as unconnected. In the present state of the evidence, the most probable conclusion is that the Old French grané was early misread as gravé, and in that form became current as a term of English cookery.

gravy の誤読に関する話題と,その類例に関して,Simon Horobin による "Five words in the English language people usually use incorrectly" の記事がおもしろい.

2020-09-10 Thu

■ #4154. 借用語要素どうしによる混種語 --- 日本語の例 [japanese][hybrid][shortening][borrowing][loan_word][etymology][word_formation][contact][purism][covid]

先日の記事「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) を受けて,日本語の事例を挙げたい.和語要素を含まない,漢語と外来語からなる混種語を考えてみよう.「オンライン授業」「コロナ禍」「電子レンジ」「テレビ電話」「牛カルビ」「豚カツ」などが思い浮かぶ.ローマ字を用いた「W杯」「IT革命」「PC講習」なども挙げられる.

『新版日本語教育事典』に興味深い指摘があった.

最近では,「どた(んば)キャン(セル)」「デパ(ート)地下(売り場)めぐり」のように,長くなりがちな混種語では,略語が非常に盛んである.略語の側面から多様な混種語の実態を捉えておくことは,日本語教育にとっても重要な課題である. (262)

なるほど混種語は基本的に複合語であるから,語形が長くなりがちである.ということは,略語化も生じやすい理屈だ.これは気づかなかったポイントである.英語でも多かれ少なかれ当てはまるはずだ.実際,英語における借用語要素どうしによる混種語の代表例である television も4音節と短くないから TV と略されるのだと考えることができる.

日本語では,借用語要素どうしによる混種語に限らず,一般に混種語への風当たりはさほど強くないように思われる.『新版日本語教育事典』でも,どちらかというと好意的に扱われている.

混種語の存在は,日本語がその固有要素である和語を基盤にして,外来要素である漢語,外来語を積極的に取り込みながら,さらにそれらを組み合わせることによって造語を行ない,語彙を豊富にしてきた経緯を物語っている. (262)

英語では「#4149. 不純視される現代の混種語」 ([2020-09-05-1]) で触れたように,ときに混種語に対する否定的な態度が見受けられるが,日本語ではその傾向は比較的弱いといえそうだ.

・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.

2020-09-05 Sat

■ #4149. 不純視される現代の混種語 [hybrid][etymology][word_formation][combining_form][contact][waseieigo][borrowing][loan_word][waseieigo][purism][complaint_tradition]

「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) で,混種語 (hybrid) の1タイプについてみた.このタイプに限らず混種語は一般に語形成が文字通り混種なため,「不純」な語であるとのレッテルを貼られやすい.とはいっても,フランス語・ラテン語要素と英語要素が結合した古くから存在するタイプ (ex. bemuse, besiege, genuineness, nobleness, readable, breakage, fishery, disbelieve) は十分に英語語彙に同化しているため,非難を受けにくい.

不純視されやすいのは,19,20世紀に形成された現代的な混種語である.たとえば amoral, automation, bi-weekly, bureaucracy, coastal, coloration, dandiacal, flotation, funniment, gullible, impedance, pacifist, speedometer などが,言語純粋主義者によって槍玉に挙げられることがある.この種の語形成はとりわけ20世紀に拡大し,genocide, hydrofoil, hypermarket, megastar, microwave, photo-journalism, Rototiller, Strip-a-gram, volcanology など枚挙にいとまがない (McArthur 490) .

Fowler の hybrid formations の項 (369) では,槍玉に挙げられることの多い混種語がいくつか列挙されているが,その後に続く議論の調子ははすこぶる寛容であり,なかなか読ませる評論となっている.

If such words had been submitted for approval to an absolute monarch of etymology, some perhaps would not have been admitted to the language. But our language is governed not by an absolute monarch, nor by an academy, far less by a European Court of Human Rights, but by a stern reception committee, the users of the language themselves. Homogeneity of language origin comes low in their ranking of priorities; euphony, analogy, a sense of appropriateness, an instinctive belief that a word will settle in if there is a need for it and will disappear if there is not---these are the factors that operate when hybrids (like any other new words) are brought into the language. If the coupling of mixed-language elements seems too gross, some standard speakers write (now fax) severe letters to the newspapers. Attitudes are struck. This is all as it should be in a democratic country. But amoral, bureaucracy, and the other mixed-blood formations persist, and the language has suffered only invisible dents.

なお,混種語は,借用要素を「節操もなく」組み合わせるという点では「和製英語」 (waseieigo) を始めとする「○製△語」に近いと考えられる.不純視される語形成の代表格である点でも,両者は似ている.そして,比較的長い言語接触の歴史をもつ言語においては,極めて自然で普通な語形成である点でも,やはり両者は似ていると思う.最後の点については「#3858. 「和製○語」も「英製△語」も言語として普通の現象」 ([2019-11-19-1]) を参照.

・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.

・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.

2020-09-01 Tue

■ #4145. 借用語要素どうしによる混種語 [hybrid][etymology][word_formation][combining_form][contact][waseieigo][borrowing][loan_word]

語源の異なる要素が組み合わさって形成された複合語や派生語などは混種語 (hybrid) と呼ばれる.その代表例として英語については「#96. 英語とフランス語の素材を活かした混種語 (hybrid)」 ([2009-08-01-1]) で,日本語については「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) などで挙げてきた.他言語との接触の歴史が濃く長いと,単なる語の借用に飽き足りず,借用要素を用いて自由に造語する慣習が発達するというのは自然である.和製英語を含めた「○製△語」もしかり,今回話題の「混種語」もしかりだ.

混種語を話題にするときには,およそ借用要素と本来要素の組み合わせの例を考えることが多い.例えば,commonly や murderous では赤字斜体部分がフランス語要素,それ以外が英語本来語要素である.日本語の「を(男)餓鬼」においては「餓鬼」が漢語要素,「を」が日本語本来語要素である.

しかし,様々な言語からの借用を繰り返してきた言語にあっては,言語Aからの借用語要素と言語Bからの借用語要素が組み合わさった混種語,つまり本来語要素が含まれないタイプの混種語というのもあり得る.英単語でいえば,television はギリシア語要素の tele- とラテン語要素の vision が組み合わさった,本来語要素が含まれないタイプの混種語である.いずれの要素も借用語要素には違いなく,語源学者でない限りソース言語の違いなど通常は識別できないという事情もあるからだろうか,このタイプの混種語は相対的に注目度が低いように思われる.しかし,このタイプは実際には英語語彙のなかに相当数あるのではないか.ギリシア語やラテン語に由来する連結形 (combining_form)を用いた学術用語や専門用語の例がとりわけ多そうで,これが認知度を低めている要因かもしれない.

そんなことを思ったのは,先日,大学院生が -philia (?愛好症)と -phobia (?恐怖症)というギリシア語に由来する連結形を含む英単語を集め,前置されている第1要素の語種を調べて報告してくれたからだ.いずれの場合も,第1要素の大半は予想されるとおりギリシア語要素だったが,1/3ほどがラテン語要素だったという.「ラテン語要素+ギリシア語要素」となる例をいくつか挙げれば,Anglophilia (イングランド贔屓),canophilia (犬好き),claustrophobia (閉所恐怖症),verbophobia (単語恐怖症)などである.見過ごされやすいタイプの混種語に光が当てられ,とても勉強になった.

なお,『新英語学辞典』 (313) に,このタイプの混種語について次のように記述があったが,やはり扱いは素っ気なく,この程度にとどまっていた.

混種語は本来語と外来語の結合のみとは限らない.外来の語基・接辞についてもみられる: hypercorrect (= overly correct; Gk + L), visualize (< LL visuālis + Gk -ize) .

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-08-22 Sat

■ #4135. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][numeral][etymology][phonetics][me_dialect][article][spelling_pronunciation_gap]

hellog ラジオ版の第18回は,なぜ <w> の綴りのない one が /wʌn/ と発音されるのですか,という素朴な疑問です.英語の綴字と発音の関係はメチャクチャと言われますが,one ほどの基本語でそれが観察されるということは,やはりただ事ではありません.しかも,古今東西 <w> の文字なくして /w/ で発音される単語など他に思いつきません.ちょっとひどすぎる単語ということになります.では,その歴史的背景を覗いてみましょう.

<one> = /wʌn/ は,いくら現代的な観点から共時的に迫っても解決しません.中英語の方言発音とその後のスペリングの標準化の過程に由来する,すぐれて歴史的な問題だからです.言語はこのように,まずもって歴史的な存在なのです.

言語は確かに体系としての側面があります.だからこそ,現代の理論言語学が成り立っているのです.しかし,それがすべてではありません.言語特徴のなかには,前世代から受け継がれ,必ずしも現代的に再編された体系には適応せず,旧来のまま残っているものもあります.一方,現代の言語には,次の世代を見据えて先取りした新しい言語特徴も部分的に反映されています.言語は,世代ごとにゆっくりとバトンリレーを繰り返していく通時的な存在なのです.

本来の /aːn/ が,one とその関連語において歴史の過程で環境に応じて /oʊn/, /wʌn/, /ən/, /ə/ などに発展し,それらが現在も姉妹形として共存しているのです.

そこには半分音声学的な理屈がありますが,もう半分は歴史の戯れです.理屈で説明できるところはしっかり説明し,そうでないところは歴史の戯れとして受け入れる.言語はそれくらいの緩さを示すものなのだと思います.

この問題と関連して,##86,89,3573,831,2723,3551の記事セットをご覧ください

2020-08-12 Wed

■ #4125. なぜ women は「ウィミン」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][spelling_pronunciation_gap][plural][etymology][disguised_compound][phonetics]

hellog ラジオ版の第15回は,スペリングと発音の不一致しない事例の1つを取り上げます.women = /ˈwɪmɪn/ は,どうひっくり返っても理解できないスペリングと発音の関係です.単数形は woman = /ˈwʊmən/ となり,まだ理解できるのですが,複数形の women = /ˈwɪmɪn/ は,いったい何なのかという疑問です.以下をお聴きください.

最後のところで英語史の教訓として述べたように,現在不規則にみえるものが歴史的には規則的であり,説明を要しないということは多々あります.むしろ,現在規則的にみえるもののほうが歴史的には問題となってくるパターンが多いのです.

また,今回の話題のように,英語史と音声学の知識はしばしば関わり合います.本格的に英語史を学んでみたいという方は,是非とも音声学もいっしょに学んでください.英語史のおもしろさのかなりの部分は発音の変化にあります.今回取り上げた問題とその周辺については,##223,224の記事セットをどうぞ.

2020-08-09 Sun

■ #4122. 物凄いツールが現われた --- OED Text Visualizer (beta) [web_service][oed][etymology]

OED が OED Text Visualizer という物凄いツールを作っている.入力欄に英文テキストを放り投げると,OED の情報に基づいて背後で各単語にタグが付され,初出年代と語源をタイムラインで視覚的に表現してくれるというものだ.いつかこのようなツールが作れたら(あるいは誰かが作ってくれたら)いいなと私が夢見ていたような語源表示ツールである.これまでも技術的には十分に可能だったろうが,本格的に取り組む者が現われなかった.それを OED が実装してくれたというのは,さすがである.開発中のベータ版ということで,入力する英文は500語まで,また1750年以後の英文でないと精度が下がるなどの制限はあるようだが,十分に楽しめる.

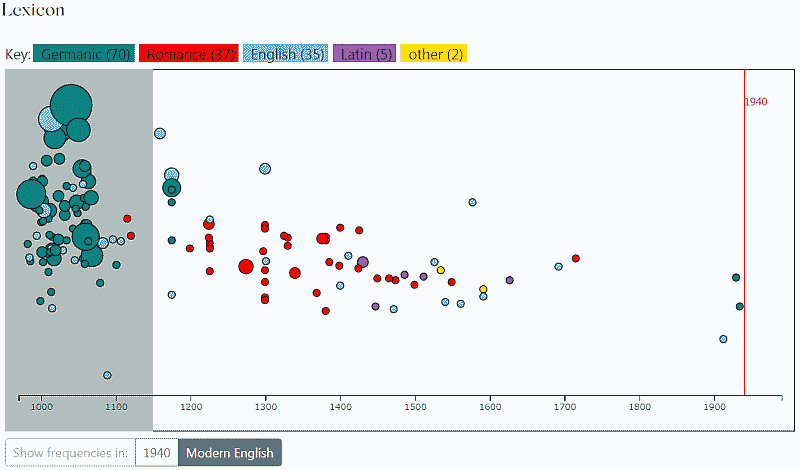

百聞は一見に如かず.「#3276. Churchill の We Shall Fight on the Beaches 演説」 ([2018-04-16-1]) より,308語からなる英文の1節を放り込んでみた.1940年の演説なので,その年代も添えつつ Vizualize ボタンをクリックすると,次のような図が返される(画像クリックで拡大).

テキストに現われる各単語(レンマ)がバブルで表現されている.バブルの左右の位置はその語の初出年代に対応し,色は語源に,大きさは同テキスト内の頻度に対応する.バブルにマウスを乗せれば,その語の詳しい情報が得られる.スゴい.

画面のさらに下には,各単語が token ベース,および lexeme ベースでタグ付けされた情報が一覧され,CSV や JSON でダウンロードできるので,後からプログラムを用いて詳しく分析することも可能である.

いや,驚いた.英語史の研究方法もどんどん変わっていきそうだ.

2020-08-05 Wed

■ #4118. once や twice の -ce とは何ですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][numeral][etymology][genitive][adverbial_genitive]

hellog ラジオ版の第13回です.度数を表わす once, twice が基数詞 one, two と関連することはすぐに分かると思います.であるならば,語尾の -ce が「度」を意味するにちがいないと直感されるでしょう.3以上であれば three times, four times などと表現するので,いわば -ce = times なのだろうと.

意味的にはおよそその通りです.しかし,この -ce はいったいどこから来たのでしょうか.その答えは,このスペリングだと騙されてしまうのですが,なんと -s なのです.複数形の -s ではありません,アポストロフィつきの所有格の -'s のことです.では,「?の」を表わす所有格の語尾が,なぜ副詞的に用いられる度数・倍数と関係するのでしょうか.以下をお聴きください.

歴史的には,所有格(英語史の用語では「属格」)は,単に所有を表わすにとどまらず,広く副詞的な機能を担当していました.驚くなかれ,現代英語の always, sometimes, needs などにみられる -s も歴史的には古い属格語尾に由来するのです.複数形の -s に由来するのではないのでご注意を!

この問題については,##81,84,1793,2135,723,1306,1554,4081の記事セットで深く論じていますので,ご参照ください.

2020-07-14 Tue

■ #4096. 3重語,4重語,5重語の例をいくつか [doublet][etymology][loan_word][borrowing][lexicology][synonym]

昨日の記事「#4094. 2重語の分類」 ([2020-07-13-1]) で取り上げた2重語 (doublet) の上を行き,3重語,4重語,5重語などの「多重語」の例を,『新英語学辞典』 (344) よりいくつか挙げたい.本ブログ内の関連する記事へのリンクも張っておく.

(a) 3重語 (triplet)

・ hale (< ME hal, hale, hail 〔北部方言〕 < OE hāl), whole (< ME hol, hool, hole 〔南部方言〕 < OE hāl), hail (← ON heill) (cf. 「#3817. hale の語根ネットワーク」 ([2019-10-09-1]))

・ place (← OF place < L platēa), plaza (← Sp. plaza < L platēa), piazza (← It. piazza < L platēa)

・ hotel (← F hôtel < OF hostel < ML hospitāle), hostel (← OF hostel < ML hospitāle), hospital (← ML hospitāle) (cf. 「#171. guest と host (2)」 ([2009-10-15-1]))

・ a, an, one (cf. 「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]))

(b) 4重語 (quadruplet)

・ corpse (← MF corps < OF cors < L corpus), corps (← MF corps < OF cors < L corpus), corpus (← L corpus), corse (← OF cors < L corpus)

(c) 5重語 (quintuplet)

・ palaver (← Port palavra < L parabola), parable (← OF parabole < L parabola), parabola (← L parabola), parley (← OF parlée < L parabola), parole (← F parole < L parabola)

・ discus, disk, dish, desk, dais (cf. 「#569. discus --- 6重語を生み出した驚異の語根」 ([2010-11-17-1]))

・ senior, sire, sir, seigneur, signor

なお,日本語からの4重語の例として,カード,カルタ,カルテ,チャートが挙げられている (cf. 「#1027. コップとカップ」 ([2012-02-18-1])).

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-07-13 Mon

■ #4095. 2重語の分類 [doublet][etymology][loan_word][borrowing][lexicology][synonym]

同一語源にさかのぼるが,何らかの理由で形態と意味が異なるに至った1組の語を2重語 (doublet) と呼ぶ.本ブログでも様々な種類の2重語の例を挙げてきた(特に詳細な一覧は「#1723. シップリーによる2重語一覧」 ([2014-01-14-1]) と「#1724. Skeat による2重語一覧」 ([2014-01-15-1]) を参照).2重語にはいくつかのタイプがあるが,『新英語学辞典』 (343--44) に従って,歴史言語学的な観点から分類して示そう.

(1) 借用経路の異なるもの.

・ sure (← OF sur < L sēcūrus), secure (← L sēcūrus)

・ poor(← OF povre, poure < L pauper), pauper (← L pauper)

・ filibuster (← Sp. filibustero ← Du. vrijbuiter), freebooter (← Du. vrijbuiter)

・ caste (← Port. casta < L castus), chaste (← OF chaste < L castus)

・ madam(e) (← OF ma dame < L mea domina), Madonna (← It. ma donna < L mea domina)

(2) 本来語と外来語によるもの.

・ shirt (< OE scyrte < *skurtjōn-), skirt (← ON skyrta < *skurtjōn-)

・ naked (< OE nacod, næcad), nude (← L nūdus)

・ brother (< OE brōðor), friar (← OF frere < L frāter)

・ name (< OE nama), noun (← AN noun < L nōmen)

・ kin (< OE cynn), genus (← L genus)

(3) 同一言語から異なる時期に異なる形態あるいは意味で借用されたもの.

・ cipher (← OF cyfre ← Arab. ṣifr), zero (← F zéro ← It. zero ← Arab. ṣifr)

・ count (← OF conter < L computāre), compute (← MF compoter < L computāre)

・ annoy (← OF anuier, anoier < L in odio), ennui (← F ennui < OF enui < L in odio)

(4) 同一言語の異なる方言からの借用によるもの.(cf. 「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1]))

・ catch (← ONF cachier), chase (← OF chacier)

・ wage (← ONF wagier), gage (← OF guage)

・ warden (← ONF wardein), guardian (← OF guardien)

・ warrant (← ONF warantir), guarantee (← OF guarantie)

・ treason (← AN treyson < OF traison < L traditionis), traditiion (← OF tradicion < L traditionis) (cf. 「#944. ration と reason」 ([2011-11-27-1]))

(5) 英語史の中で同一語が,各種の形態変化により分裂 (split) し,二つの異なる語になったものがある.本来語にも借用語にも認められる.

・ outermost, uttermost

・ thresh, thrash

・ of, off

・ than, then (cf. 「#1038. then と than」 ([2012-02-29-1]))

・ through, thorough (cf. 「#55. through の語源」 ([2009-06-22-1]))

・ wight, whit

・ worked, wrought (cf. 「#2117. playwright」 ([2015-02-12-1]))

・ later, latter (cf. 「#3616. 語幹母音短化タイプの比較級に由来する latter, last, utter」 ([2019-03-22-1]),「#3622. latter の形態を説明する古英語・中英語の "Pre-Cluster Shortening"」 ([2019-03-28-1]))

・ to, too

・ mead, meadow

・ shade, shadow (cf. 「#194. shadow と shade」 ([2009-11-07-1]))

・ twain, two (cf. 「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1]))

・ fox, vixen

・ acute, cute

・ example, sample (cf. 「#548. example, ensample, sample は3重語」 ([2010-10-27-1]))

・ history, story

・ mode, mood (cf. 「#3984. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (2)」 ([2020-03-24-1]))

・ parson, person (cf. 「#179. person と parson」 ([2009-10-23-1]))

・ fancy, fantasy

・ van, caravan

・ varsity, university

・ flour, flower (cf. 「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]))

・ travail, travel

上記の2重語の例のいくつかについては,本ブログでも記事で取り上げたものがあり,リンクを張っておいた.その他の2重語についても両語を検索欄に入れればヒットするかもしれない.

・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.

2020-06-29 Mon

■ #4081. once や twice の -ce とは何か (2) [numeral][etymology][genitive][adverbial_genitive][sobokunagimon]

標題は「#81. once や twice の -ce とは何か」 ([2009-07-18-1]) を始め「#84. once, twice, thrice」 ([2009-07-20-1]),「#1793. -<ce> の 過剰修正」 ([2014-03-25-1]) で取り上げてきた.先の記事に対して,もう少し正確なところを補足したい.

古英語では,現代英語の once, twice, thrice に対応する「1度」「2度」「3度」の意味は,対応する基数詞の音韻形態的変異版というべき æne, twiga, þrīwa という語によって表わされていた.æne についていえば,この形態は基数詞 ān (one) の具格形に由来する.これらの数の副詞は古英語に始まり,中英語にも受け継がれた.OED より,各々が単独で用いられた最初例と最終例,および語源欄からの記述を引用しよう.

†ene, adv.

. . . .

Etymology: Old English ǽne, instrumental case of án one. Compare Middle High German eine.

. . . .

OE Beowulf 3019 Ac sceal..oft nalles æne elland tredan.

. . . .

c1325 Chron. Eng. in Ritson Met. Rom. II. 304 Ene heo [the Danes] him [Edmund] overcome.

†twie | twye, adv.

. . . .

Etymology: Old English twiga, etc. (also twiwa, tuwa, etc.) = Old Frisian twîa, tuiia, Old Saxon tuuio (Middle Low German twie, twige), adverb < stem twi- , TWI- comb. form: compare the etymological note to THRIE adv.

. . . .

a900 tr. Bede Eccl. Hist. iv. iv. 278 (Tanner MS.) Þætte twigea on gere seonoð gesomnode.

. . . .

a1450 J. Myrc Instr. to Par. Priests 119 Folowe thow not þe chylde twye.

†thrie | thrye, adv.

. . . .

Etymology: Old English þríwa, ðríga = Old Frisian thrî(i)a, Old Saxon thrîuuo, thrîio. Like twíwa, etc., not found outside the Saxon-Frisian group of West Germanic, and of obscure formation. They seem to have the form of genitival adverbs, twi-a, þri-a, with the gap between i and a variously filled up by w and g (again lost in Middle English), and lengthened by assimilation to þrí, THREE adj. and n. See further under TWIE adv.

. . . .

c950 Lindisf. Gosp. Mark xiv. 30 Ðria [Rushw. ðrige] mec ðu bist onsæcc.

. . . .

?a1500 Chester Pl. (Shaks. Soc.) II. 25 Or the cocke have crowen thrye Thou shalte forsake my companye.

このように上記の形態の数の副詞が古英語から中英語まで行なわれていたが,初期中英語期になると,属格語尾に由来する -es を付した現代に連なる形態が初出し,伝統的な -es なしの語形を徐々に置き換えていくことになった.「副詞的属格」 (adverbial_genitive) により,度数を表わす副詞であることをより一層明確に示すための強化策だったのだろう.

中英語では ones, twies, thrise などと s で綴られるのが普通であり,発音としても2音節だったが,14世紀初めまでに単音節化し,後に s の発音が有声化する契機を失った.それに伴って,その無声音を正確に表わそうとしたためか,16世紀以降は <s> に代わって <ce> の綴字で記されることが一般的になった.

以上をまとめると,once, twice, thrice の -ce は副詞的属格の -es に由来すると説明することはいまだ可能だが,「副詞的属格の -es」が喚起するような,実際に古英語で通用されていた -es 付きの表現に直接由来するという説明は適当ではない.古英語期に,副詞としての æne, twiga, þrīwa が行なわれていた土台の上に,初期中英語期にその副詞性を改めて強調するために属格語尾 -es を付した,というのが事実である.

2020-06-20 Sat

■ #4072. 英語 have とラテン語 habere, フランス語 avoir は別語源 [etymology][have][grimms_law][cognate][contronym]

昨日の記事「#4071. 意外や意外 able と -able は別語源」 ([2020-06-19-1]) でみたように,表面的には酷似していても,語源がまったく異なるという例は少なくない.逆に,表面的には似ても似つかないのに語源的には同一ということもある.後者の例としては「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]) で少し触れた cow と beef の例がある(←なんと同語源).

前者の例として,昨日,形容詞 able の語源と関連して取り上げたラテン語動詞 habēre と英語動詞 have の関係を挙げよう.両語とも音形が似通っており,「もっている」という語義を共有していることから,常識的には語源的に関連があると思ってしまうだろう.しかし,「#2297. 英語 flow とラテン語 fluere」 ([2015-08-11-1]) でも指摘したとおり,別語源である.

いずれの語も各言語ではきわめて基本的な本来語の動詞であるから,語源的には have はゲルマン系,habēre はイタリック系に遡る.グリムの法則 (grimms_law) について学んだことがあれば,語頭 h のような音が,同法則の音変化を経たゲルマン系の語形と,それとは異なる経緯をたどったイタリック系の語形とのあいだで共有されることのないことが,すぐに分かる.グリムの法則から逆算すれば英語の h は印欧祖語の *k に遡るはずであり,一方でラテン語の h は印欧祖語の *gh に対応するはずである.つまり,英語本来の h とラテン語本来の h の起源は一致しない.

英語 have は,印欧祖語 *kap- (to grasp) に遡る.この祖形は子音を変化させずにラテン語に継承され,capere (to hold) などに残っている.その派生語に由来する caption, captive, capture などは,中英語期以降に英語へ借用されている.

一方,ラテン語 habēre は印欧祖語 *ghabh- (to give; to receive) に遡り,これはなんと英語 give と同根である.「与える」と「受ける」という反対向きの語義が *ghabh- に同居していたというのは妙に思われるかもしれないが,「授受」や「やりもらい」はそもそも相互行為であり,第3者からみれば同じ一つの行為にみえる.このような語は (contronym) といわれる(「#566. contronym」 ([2010-11-14-1]) や「#1308. learn の「教える」の語義」 ([2012-11-25-1]) を参照).語源的に関連する語はラテン語から英語へ意外と多く入ってきており,昨日の able はもちろん,habit, exhibit, inhabit, inhibit, prohibit なども語根を共有する.もちろんフランス語,スペイン語の基本動詞 avoir, habere もラテン語 habēre の系列であり,英語 have とは語源的に無関係である.

標題は「見せかけの語源」の好例だろう.「見せかけの語源」の問題については『英語語源辞典』(pp. 1666--67) を参照されたい.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow