2017-03-09 Thu

■ #2873. 生物進化に関する誤解と,その解消法の言語への応用 [evolution][language_myth][family_tree][indo-european]

「#2863. 種分化における「断続平衡説」と「系統漸進説」」 ([2017-02-27-1]) でも触れたが,近年の言語学では,進化生物学における進化 (evolution) の概念がしばしば参照される.生物の進化と言語を進化を比較すると,興味深い洞察が得られることが多い.今回は,生物進化に関して人々が典型的に抱いている誤解を紹介しながら,対応する言語進化の誤解について考えてみたい.

伊勢 (52--53) によると,生物進化について次のような誤解が蔓延しているという.進化のなかでヒトが最も上位であり,その次がサル,そしてその下にもろもろの生き物(獣や虫など)が位置づけられ,全体として序列がある,という見解である.しかし,進化生物学では,それぞれの生き物が各々の環境に適応してきたのであり,ヒトにしても,サルにしても,アリにしても,みな共通の祖先から枝分かれして,同じ時間だけ自然淘汰にさらされ,常に進化の最前線で生きてきたのだと考える.つまり,様々な種の間には,系統関係の遠近はあるにせよ,上下・優劣の差といった序列はない.

ヒトが生物界の序列の頂点に鎮座しているという誤解を解きほぐすには,系統図の描き方を少々工夫すればよい.例えば,伊勢 (54) は以下の左図よりも右図の見方のほうが啓蒙的であるとしている.

アリ ネコ ゴリラ チンパンジー ヒト │ アリ ネコ チンパンジー ヒト ゴリラ \ \ \ \ / │ \ \ \ / / \ \ \ \ / │ \ \ \ / / \ \ \ \/ │ \ \ \/ / \ \ \ / │ \ \ \ / \ \ \ / │ \ \ \ / \ \ \/ │ \ \ \/ \ \ / │ \ \ / \ \ / │ \ \ / \ \/ │ \ \/ \ / │ \ / \ / │ \ / \/ │ \/ / │ / / │ / / │ /

右図では,ヒトが「序列の頂点」の想起されやすい右端のポジションには置かれておらず,特別な存在ではないことが示される.さらに,チンパンジーが実はゴリラよりもヒトのほうに近い親戚であることが読み取りやすくなる.ヒトとそれ以外のサル(チンパンジーとゴリラ)という対立ではなく,ヒトとチンパンジーから成るグループと,ゴリラのグループとの対立である,という点が浮き彫りになるのだ.あるいは,チンパンジーにとって最も近縁の動物は何かという問い方をすれば,ゴリラではなくヒトである,というのが正しい答えであることも読み取りやすい.

一般には,ヒトの立場から見れば,チンパンジーもゴリラも同じ「サル」として下等に見える.しかし,ゴリラの目線から見れば,ヒトとチンパンジーは「自分たちから外れていった変なサル」として同類に映るだろう.チンパンジーの目線からは,ヒトもゴリラも風変わりの度合いこそ異なるが,いずれにせよ風変わりな「どうしちゃったのチンパンジー」などと見えているかもしれないのだ.

上の例は,言語に関する誤解と,その誤解の解消についても当てはめることができるのではないか.現代世界で最も国際的に有用で,広く使用されている英語という言語は,上等で偉い言語であると見なされがちである.言語系統図にしても,英語が最も重要と見なされやすい位置に描かれ,その他の言語とそれに至る進化の枝は二次的で周辺的な扱いを受けるように描かれることがある.しかし,相対化してみれば,英語も他の言語も各々に環境適応してきたという点では同格であり,いずれが上等ということはない.以下,粗っぽい図ではあるが,英語を含む諸言語の系統図,2種類を比べてみよう.

印欧祖語 独語 蘭語 フリジア語 英語 │ 印欧祖語 独語 フリジア語 英語 蘭語 \ \ \ \ / │ \ \ \ / / \ \ \ \ / │ \ \ \ / / \ \ \ \/ │ \ \ \/ / \ \ \ / │ \ \ \ / \ \ \ / │ \ \ \ / \ \ \/ │ \ \ \/ \ \ / │ \ \ / \ \ / │ \ \ / \ \/ │ \ \/ \ / │ \ / \ / │ \ / \/ │ \/ / │ / / │ / / │ /

英語を含む印欧語族の系統図については,cat:indo-european family_tree の各記事を参照.

・ 伊勢 武史 『生物進化とはなにか?』 ベレ出版,2016年.

[ 固定リンク | 印刷用ページ ]

2017-02-20 Mon

■ #2856. 世界の諸言語における冠詞の分布 (2) [article][typology][indo-european][linguistic_area][world_languages][grammaticalisation][information_structure][demonstrative][contact][geolinguistics][definiteness]

昨日の記事で,冠詞をもつ言語はそれほど多くないことを見た.だが,興味深いのは,地理的な分布がある程度偏りを示すことである.ヨーロッパ,アフリカ,南西太平洋に冠詞をもつ言語が多い.今回の記事では,山本の論文を参照しつつ,冠詞言語の地理的な偏在に焦点を当てたい.

英語における冠詞の発達は,「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) で取り上げたように,指示詞や数詞からの言語内的な文法化 (grammaticalisation) の結果と論じられている.冠詞をもつ他の言語でも同様の内的な発達としてとらることは可能である.しかし,上述のように地理的なまとまりが見られることから,山本 (139) は「地理的に言語連合を成して発達しやすいという側面の方が強いように思われる」と述べている.つまり,長期にわたる言語接触により形成される言語圏 (linguistic_area) の考え方が背景にある.

ある言語圏内で共有される言語項の可能性は,発音様式から統語構造に至るまで様々だが,基本語順もその可能性の1つである.昨日の記事でも触れたように,冠詞は動詞初頭語順をもつ言語にしばしば見受けられるが,この語順は世界の諸言語のなかでは1割ほどしかみられず,しかも分布がやはり偏っているのである.例えば,島嶼ケルト語派,ヘブル語,アラビア語,オーストロネシア諸語などが動詞初頭語順をもち,かつ冠詞をもつ言語群である.

では,この2つの言語的特徴に何らかの接点はあるのだろうか.山本 (139) は次のように論じている.

スラブ諸語や中国語等に典型的に見られるように,一般に,文頭というのは,しばしば題目ないし定の情報が占め,情報の提示において最も基本的な位置と考えられる.しかし,動詞初頭言語の場合は,この位置を名詞的要素でなく動詞が占めて,名詞の定・不定を表現するのに文頭位置を利用し難いために,名詞的要素に冠詞を付して定・不定の区別等を示す必要性が,比較的高くなっていると考えられる.

これと関連して,動詞初頭語順をもつ言語ならずとも,語順が厳しく定まっている言語では一般的に名詞的要素の置き場所を利用して定・不定を標示するのが難しいために,冠詞という手段が採用されやすいという事情があるかもしれない.

さらに,「象は鼻が長い」のような「題目――評言」型の「題目卓越型言語」と,「象の鼻が長い」のような「主語――述部」型の「主語卓越型言語」との類型的な区別を考えるならば,前者では定の情報は題目において表わされるので,冠詞のような,それ以外に特別な定標示の手段は不要であるが,後者では冠詞のような明示的な手段が要求されやすい,という事情もありそうだ.こうした観点から評価すると,英語は確かに (1) 主語卓越型であり,(2) 厳しい語順の制約をもつ言語であるから,冠詞という言語形式とは相性がよいことになる.

上で述べてきたことは,冠詞をもつ言語内的な動機づけでもあり,かつ言語圏という考え方に基づいた言語外的な動機づけでもある.冠詞の分布は,おそらくこれらの言語内外の要因が互いに絡み合って,ある程度の偏りを示すのだろう.

・ 山本 秀樹 「言語にとって冠詞とは何か」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.136--41頁.(2003年10月号より再録.)

2017-02-19 Sun

■ #2855. 世界の諸言語における冠詞の分布 (1) [article][typology][indo-european][linguistic_area][world_languages][word_order]

英語学習において冠詞ほど習得の難しい項目はないと言われる.確かに,どのような場合に冠詞が必要あるいは不要かを的確に判断することは困難である.母語たる日本語に冠詞という語類がないだけに,類推が利かないという事情もある.冠詞とは何なのかという問題は英語学で盛んに考察されてきたし,冠詞の発達についても英語史でしばしば論じられてきたが,いまだに問題は残っている(「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]),「#156. 古英語の se の品詞は何か」 ([2009-09-30-1]),「#2144. 冠詞の発達と機能範疇の創発」 ([2015-03-11-1]) などの記事を参照).

山本 (136--39) によれば,世界の諸言語を見渡すと,冠詞という言語形式はそれほど広く見られるわけでもない.まずは印欧語族を覗いてみよう.もともと印欧祖語には冠詞は見られず,紀元前の印欧諸語にも,古典ギリシア語で定冠詞が発達したのを除けば,冠詞は存在しなかった.紀元5世紀以降になるとアルメニア語やアイルランド語に冠詞が現われ,さらに後にロマンス語派,ゲルマン語派,島嶼ケルト語派,バルカン言語連合でも冠詞が発達した(バルカン言語連合では後置定冠詞が発達したことについては「#1314. 言語圏」 ([2012-12-01-1]) を参照).アジアの印欧諸語では,ベンガル語,アッサム語,オリヤ語,シンハラ語などで接尾辞化した冠詞が見られる程度である.

印欧語族の外を見渡すと,ユーラシア大陸において,セム系のヘブル語,アラビア語,アラム語や,その他ハンガリー語,モルドビン語,バスク語,一部のコーカサス諸語にもみられるが,地理的には限定されている.一方,アフリカ大陸では,定冠詞をもつ言語ともたない言語が入り交じっているが,全体としては冠詞がよく現われる地域といえる.オセアニア地域では,オーストラリア諸語やパプア諸語には冠詞がないが,オーストロネシア諸語には,冠詞をもつ言語群が,主として動詞初頭語順が支配的な地域において確認される.台湾,フィリピン,ミクロネシア,ソロモン諸島,ニューカレドニア島,フィジー諸島,ポリネシアなどの言語だ.ほかに,やはり動詞初頭語順をもつマダガスカル島のマラガシ語にも冠詞がある.アメリカ大陸に目を向けると,冠詞をもつ言語は比較的少ないが,北太平洋沿岸のセイリッシュ諸語,中米のシエラ・ポポルカ語,マヤ諸語やオトミ諸語の一部などに見られる.

以上のように言語名を挙げていくと,冠詞をもつ言語が多いように錯覚するかもしれないが,数千ある言語のなかでは小さな部分集合をなすにすぎない.英語や主要なヨーロッパ諸語にあるからといって,決して普遍的な言語形式ではないということ銘記しておきたい.

・ 山本 秀樹 「言語にとって冠詞とは何か」 『『言語』セレクション』第1巻,月刊『言語』編集部(編),大修館書店,2012年.136--41頁.(2003年10月号より再録.)

2017-02-18 Sat

■ #2854. 紀元前3000年以降の寒冷化と民族移動 [indo-european][anthropology]

印欧祖語の分裂の時期は不詳だが,一説によると紀元前4000?3000年以降のことと考えられている(「#637. クルガン文化と印欧祖語」 ([2011-01-24-1]),「#1117. 印欧祖語の故地は Anatolia か?」 ([2012-05-18-1]),「#1129. 印欧祖語の分岐は紀元前5800--7800年?」 ([2012-05-30-1]) を参照).ある言語が分裂するということは,民族が分裂して地理的に四散することと考えてよい.すると,言語の分裂の背景には民族移動があるということであり,民族移動の動機づけが問題となってくる.

だが,たいてい民族移動というものは,その動機づけが何だったかについて考古学的にも歴史学的にも諸説紛々たるもので,例えば比較的新しい時代に起こったゲルマン民族の大移動にしても,様々な議論がある.では,印欧祖語を話していた民族(=クルガン文化の担い手?)が,いかなる理由で故地とされる場所から移動していったのか.これについても諸説あるが,気候の変化という観点から迫る考察がある.現在を含む完新世は1万2千年ほど前に始まり,後氷期に相当する.先立つ氷期に比べれば温かいということになるが,細かく見れば後氷期の内部でも平均気温の上下はあり,数百年単位で温暖な時期と寒冷な時期が繰り返されてきた.紀元前3千年頃に数百年続く温暖期があり,その後乾燥・寒冷化して紀元500年頃まで続く.さらにその後,紀元9--11世紀にやや温暖な時期を経るが,全体としては寒冷化しつつ現在に至る.

一般的には,温暖期には人々は涼を求めて高緯度地帯に移動し,寒冷期には暖を求めて低緯度地帯へ向かうもののようである.印欧語系の人々の移動でみると,紀元前3千年以降に気候が寒冷化するにしたがって,南下が始まったと考えられる.これは世界的な傾向であり,ヨーロッパのみならず,北アメリカや東アジアでも見られる(この一環として大陸から日本への流入もあった).また,同じ頃,サハラ,中央アジア,オーストラリアでは乾燥化が起こり,より湿潤な周辺地域への移動が確認される. *

もっとも,気候変化は民族移動の動機づけの1要因にすぎない.例えば,紀元前1千年紀のポリネシア人やマダガスカル人の海上移動は,気候変化との関連が薄い.だが,上に述べたように,紀元9--11世紀に短期間の温暖期のピークがあり,これは北ヨーロッパでヴァイキングの移動が活発化した時期と一致することを付言しておこう.

以上,『クロニック世界全史』の pp. 34--35 の「気候・文明・人口」と題する記事を参考にした.

・ 樺山 紘一,木村靖二,窪添 慶文,湯川 武(編) 『クロニック世界全史』 講談社,1994年.

2017-02-08 Wed

■ #2844. 人類の起源と言語の起源の関係 (2) [language_family][world_languages][anthropology][family_tree][evolution][altaic][japanese][indo-european][origin_of_language]

「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1]) 及び「#2843. Ruhlen による世界の語族」 ([2017-02-07-1]) に引き続き,世界の語族分類について.Ruhlen 自身のものではないが,著書のなかで頻繁に参照・引用して支持している Cavalli-Sforza et al. が,遺伝学,考古学,言語学の知見を総合して作り上げた関係図がある.Ruhlen (33) で "Comparison of the Genetic Tree with the Linguistic Phyla" として掲げられている図は,Cavalli-Sforza らによるマッピングから少し改変されているようだが,いずれにせよ驚くべきは,遺伝学的な分類と言語学的な分類が,完全とは言わないまでも相当程度に適合していることだ. *

言語学者の多くは,昨日の記事 ([2017-02-07-1]) で触れたように,遺伝学と言語学の成果を直接結びつけることに対して非常に大きな抵抗を感じている.両者のこのような適合は,にわかには信じられないだろう.特に分類上の大きな問題となっているアメリカ先住民の諸言語の位置づけについて,この図によれば,遺伝学と言語学が異口同音に3分類法を支持していることになり,本当だとすればセンセーショナルな結果となる.

ちなみに,ここでは日本語は朝鮮語とともにアルタイ語族に所属しており,さらにモンゴル語,チベット語,アイヌ語などとも同じアルタイ語族内で関係をもっている.また,印欧語族は,超語族 Nostratic と Eurasiatic に重複所属する語族という位置づけである.この重複所属については,ロシアの言語学者たちや Greenberg が従来から提起してきた分類から導かれる以下の構図も想起される (Ruhlen 20) .

?????? Afro-Asiatic

?????? Kartvelian

?????? Elamo-Dravidian

NOSTRATIC ─┼─ Indo-European ─┐

├─ Uralic-Yukaghir ─┤

├─ Altaic ─┤

└─ Korean ─┤

Japanese ─┼─ EURASIATIC

Ainu ─┤

Gilyak ─┤

Chukchi-Kamchatkan ─┤

Eskimo-Aleut ─┘

Cavalli-Sforza et al. や Ruhlen にとって,遺伝学と言語学の成果が完全に一致しないことは問題ではない.言語には言語交替 (language_shift) があり得るものだし,その影響は十分に軽微であり,全体のマッピングには大きく影響しないからだという.

素直に驚くべきか,短絡的と評価すべきか.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

・ Cavalli-Sforza, L. L, Alberto Piazza, Paolo Menozzi, and Joanna Mountain. "Reconstruction of Human Evolution: Bringing Together Genetic, Archaeological and Linguistic Data." Proceedings of the National Academy of Sciences 85 (1988): 6002--06.

2017-02-07 Tue

■ #2843. Ruhlen による世界の語族 [language_family][indo-european][nostratic][eurasian][world_languages][reconstruction][comparative_linguistics]

「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1]) の記事で触れた Ruhlen は,言語単一起源を主張し,そこから分岐していったものとして12の超語族を設定している.これまでも,野心的な言語学者が「#1115. Nostratic 大語族」 ([2012-05-16-1]) や「#1116. Nostratic を超えて Eurasian へ」 ([2012-05-17-1]) を提案してきたが,Ruhlen も基本的にその流れを汲んでいる.

Ruhlen (29) では,系統図そのものは与えられておらず,12の超語族が以下のように列挙されている.

1. Khoisan

2. Niger-Kordofanian:

a. Kordofanian

b. Niger-Congo

3. Nilo-Saharan

4. Australian

5. Indo-Pacific

6. Austric:

a. Austroasiatic

b. Miao-Yao

c. Daic

d. Austronesian

7. Dene-Caucasian:

a. Basque

b. (North) Caucasian

c. Burushaski

d. Nahali

e. Sino-Tibetan

f. Yeniseian

g. Na-Dene

8. Afro-Asiatic

9. Kartvelian

10. Dravidian

11. Eurasiatic:

a. Indo-European

b. Uralic-Yukaghir

c. Altaic

d. Korean-Japanese-Ainu

e. Gilyak

f. Chukchi-Kamchatkan

g. Eskimo-Aleut

12. Amerind

なお,上記では,アメリカ先住民の諸言語を分類するにあたって,Greenberg が提案したように,Amerind, Na-Dene, Eskimo-Aleut の3つの語族の設定に従っている.これを含め,上の分類の多くの箇所について論争があることも留意しつつ,上記の分類が,Ruhlen によるものであることを強調しておきたい.

Na-Dene 周辺を巡る「デネ・コーカサス仮説」 (the Dene-Caucasian hypothesis) については,「#652. コーカサス諸語」 ([2011-02-08-1]) を参照.また,語族ごとの話者数について,「#1949. 語族ごとの言語数と話者数」 ([2014-08-28-1]) を参照.

・ Ruhlen, Merritt. The Origin of Language. New York: Wiley, 1994.

2017-01-25 Wed

■ #2830. carnage (3) [etymology][indo-european][cognate][word_family]

連日この語にこだわっているが,今回は純粋に語源の話を. carnage の語根が「肉」を意味するラテン語根 carn-, carō に遡ることは既に述べたが,さらに印欧語根まで遡ると,*(s)ker- にたどり着く.「#2477. 英語にみられる20進法の残滓」 ([2016-02-07-1]) の記事で score という語に関連して少し触れたが,この *(s)ker- は「切る」 (to cut) を原義とする.意味のつながりは「切り分けられた肉」ほどだろうか.昨日の記事 ([2017-01-24-1]) で述べたように,carnage 「殺戮」の「戮」には「ばらばらに切ってころす」の意味があることにも留意したい.

印欧語根の意味がかくも基本的であるから,その語根ネットワークは幅広いはずである.語源辞典を調べてみると,次のような英単語群が究極的に同語根となる.

・ 古英語経由:scurf, shard, share, sharp, shear, shirt, short, shred, shroud, shrub

・ 古ノルド語経由:scar, score, scrap, scrape, scree, skerry, skirt

・ ラテン語経由:carnage, carnal, carnation, carnival, carnivorous, carrion, cenacle, charnel, coriaceous, cork, cortex, crone, cuirass, currier, curt, curtal, incarnate, kirtle

・ ギリシア語経由:coreopsis, corm

ラテン・ギリシア語系には難解な語も多いが,本来語を含むゲルマン系のものは日常的な語も多い.

ボキャビルのために,今回のような「語根ネットワーク」シリーズの他の記事として,「#695. 語根 fer」 ([2011-03-23-1]), 「#1043. mind の語根ネットワーク」 ([2012-03-05-1]), 「#1124. 地を這う賤しくも謙虚な人間」 ([2012-05-25-1]),「#1557. mickle, much の語根ネットワーク」 ([2013-08-01-1]),「#1602. star の語根ネットワーク」 ([2013-09-15-1]),「#1639. 英語 name とギリシア語 onoma (1)」 ([2013-10-22-1]),「#1708. *wer- の語根ネットワークと weird の語源」 ([2013-12-30-1]) もどうぞ.

2016-06-09 Thu

■ #2600. 古英語の be 動詞の屈折 [suppletion][be][verb][conjugation][inflection][oe][paradigm][indo-european][etymology]

現代英語で最も複雑な屈折を示す動詞といえば,be 動詞である.屈折がおおいに衰退している現代英語にあって,いまだ相当の複雑さを保っている唯一の動詞だ.あまりに頻度が高すぎて,不規則さながらのパラダイムが生き残ってしまったのだろう.

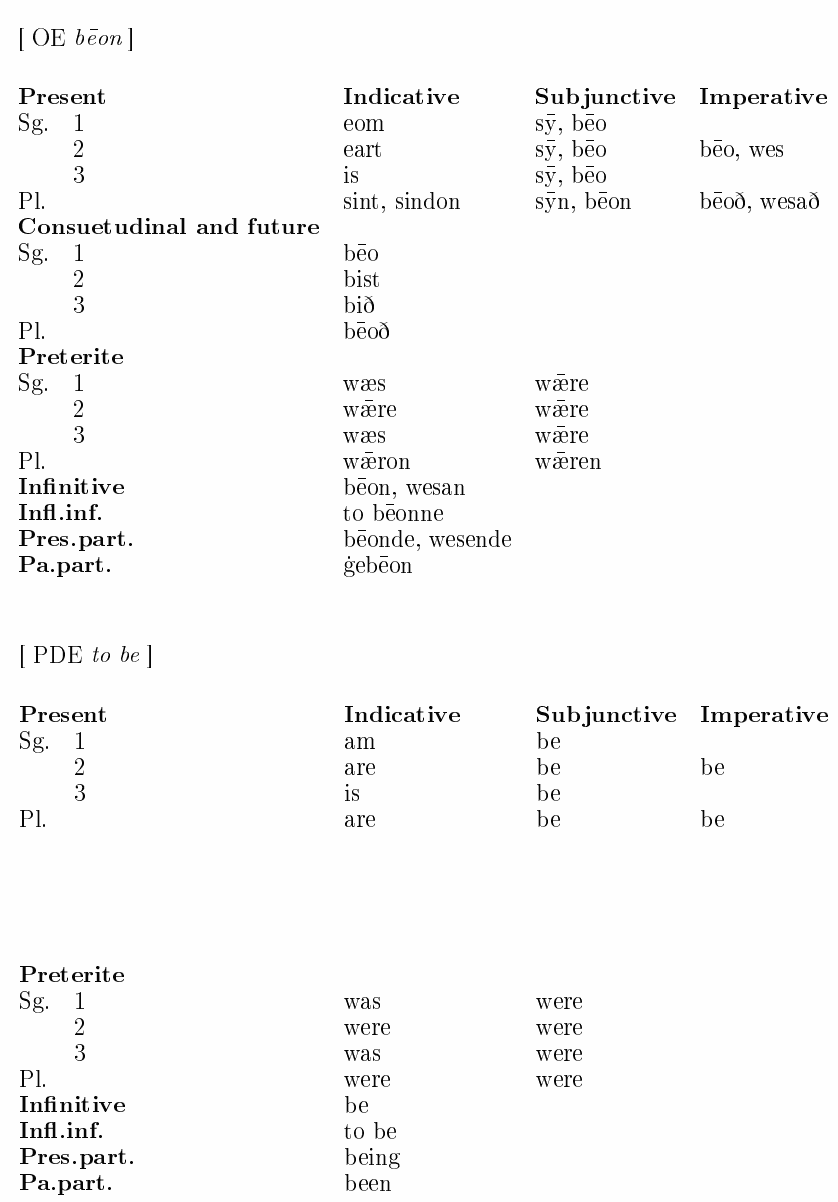

しかし,古英語においても,当時の屈折の水準を考慮したとしても,be 動詞の屈折はやはり複雑だった.以下に,古英語 bēon と現代英語 be の屈折表を掲げよう (Hogg and Fulk 309) .

明らかに異なる語根に由来する種々の形態が集まって,屈折表を構成していることがわかる.換言すれば,be 動詞の屈折表は補充法 (suppletion) の最たる例である.be は,印欧語比較言語学的には "athematic verb" と呼ばれる動詞の1つであり,そのなかでも最も複雑な歴史をたどってきた.Hogg and Fulk (309--10) によれば,古英語 bēon の諸形態はおそらく4つの語根に遡る.

1つ目は,PIE *Hes- に由来するもので,古英語の母音あるいは s で始まる形態に反映されている(s で始まるものは,ゼロ階梯の *Hs- に由来する; cf. ラテン語 sum).

2つ目は,PIE *bhew(H)- に由来し,古英語では b で始まる形態に反映される(cf. ラテン語 fuī 'I have been').古英語では,この系列は習慣的あるいは未来の含意を伴うことが多かった.

3つ目は,PIE *wes- に遡り,古英語(そして現代英語に至るまで)ではもっぱら過去系列の形態として用いられる.元来は強変化第5類の動詞であり,現在形も備わっていたが,古英語期までに過去系列に限定された.

4つ目は,古英語の直説法現在2人称単数の eart を説明すべく,起源として PIE *er- が想定されている(cf. ラテン語 orior 'I rise' と同語根).

be 動詞のパラダイムは,古英語以来ある程度は簡略化されてきたものの,今なお,長い歴史のなかで培われた複雑さは健在である.

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

2016-02-03 Wed

■ #2473. フランス語にみられる20進法の残滓 [french][latin][numeral][indo-european][contact][etymology]

フランス語の数詞体系が複雑であることはよく知られている.1例として,vingt (20) は,80を表わす quatre-vingts 「4つの20」にも見られるように,独立した単位を形成している.これはかつての20進法の名残といわれる.英語でも,古風な表現として three scores (60) のように20を単位とする score という語があるが,個別的で周辺的な20進法の事例にすぎない.フランス語などよりも体系的に20進法の数詞体系を保持しているのは,ヨーロッパではケルト語系のみだが,世界を見渡せばアステカ語が厳密な20進法の数詞体系をもつことが知られている.20を底とする数え方は,人間の手足の指の数に基づくと考えられる.

フランス語でも,20進法の残滓は,時代を遡れば現代よりも広範に見られたようだ.イフラー (37--38) は古いフランス語を引き合いに出し,次のように述べている.

ラテン語と同じくフランス語では <vingt (20)> という語の形は(ラテン語では viginti,後期ラテン語では vinti),20をもとにして数えた伝統の名残をなしている.なぜなら,この語は明らかに <deux (2)> (duo), <dix (10)> (decem) とは無関係だからである.それに,古いフランス語では,現代フランス語の quatre-vingts (80) のような形〔訳者註:〈四つの20〉の意味〕が,かなりたくさん見られた.例えば60, 120, 140は,一般に trois-vingts (三つの20),six-vingts (六つの20),sept-vingts (七つの20)と言われていた.そうしたわけで,パリ市の220名の警察官隊の通称が,〈11の20人隊 Corps des Onze-Vingts〉となったのである.さらに,ルイ9世治世下の13世紀,盲目の老兵300人を収容するため建てられた病院には,〈15の20人病院 Hôpital des Quinze-Vingts〉という奇妙な名が付けられた(このまま現在に至っている).

引用内の記述によれば,ラテン語 viginti は,duo (2) とも decem (10) とも無関係とされているが,再建された印欧祖語形 *wīkmtī は,*wi- (two) + *dkmt- (ten) に遡るので,実は語源的に無関係ではない.ただし,共時的な機能としては,2とも10とも関連づけられて解釈されてはいなかったと思われるので,やはりラテン語 viginti やフランス語 vingt は事実上独立した単位としてみてよい.なお,英語の vicennial (20年の)は,2と10のそれぞれの語根に現われる子音(字) (v, c) を保持している.

フランス語に部分的ながらも20進法の数詞体系が含まれているのは,いかなる理由によるのか.その歴史については詳しく調査していないが,言語接触に帰する諸説が唱えられてきたようだ.

英語史に関わる他の数詞の問題に関しては,「#100. hundred と印欧語比較言語学」 ([2009-08-05-1]),「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]),「#2240. thousand は "swelling hundred"」 ([2015-06-15-1]),「#2285. hundred は "great ten"」 ([2015-07-30-1]),「#2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc.」 ([2015-07-31-1]),「#2304. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. (2)」 ([2015-08-18-1]) を参照.

・ イフラー,ジョルジュ(著),松原 秀一・彌永 昌吉(訳) 『数字の歴史 人類は数をどのようにかぞえてきたか』 平凡社,1988年.

2016-02-01 Mon

■ #2471. なぜ言語系統図は逆茂木型なのか [family_tree][indo-european][metaphor][conceptual_metaphor][cognitive_linguistics][historiography]

言語系統図に限らないが,いわゆる系統図では,過去のものが上方に描かれ,そこから現在に向かって枝が下へ降りてくるのが通例である.写本の系統図 (stemma),文法の構造木,生物の系統図,家系図など,いずれもこの方向だ.別名,樹形図とも呼ばれ,木になぞらえられるわりには,それは逆茂木なのである.多くの人はそれに見慣れているが,よく考えてみるとなぜそうなのかという疑問が生じる.試みに「#1339. インドヨーロッパ語族の系統図(上下反転版)」 ([2012-12-26-1]) で通常の印欧語族の系統図を上下反転させたものを提示してみたが,見慣れないと変な感じがする.

認知言語学でいわれる概念メタファー (conceptual metaphor) によれば,通言語的によく観察される認知パターンの1つに "EARLIER IS UP" がある.日本語で「過去にさかのぼる」「時代をくだる」というように,古いほうが上で,新しいほうが下という感覚がある.この認識の根源には,川の流れ,さらに敷衍すれば重力の方向性があるだろう.山腹にあった水は,数時間後には山裾まで流れてきているはずである.川の水を念頭におけば,時間的に先行するものは上,後続するものは下というのは,ごく自然な認知の仕方である.

川の流れや重力のような物理法則に則った自然物についていえば,"EARLIER IS UP" の概念メタファーは成立するが,一方,時間とともに成長する生物を念頭におくと,むしろ "LATER IS UP" という概念メタファーもあり得るのではないか.成長すれば,その分背が高くなるからである.人間や動物だけでなく,問題の樹木もどんどん背丈が伸びていくわけであり,根っこのある下方が古く,梢のある上方が新しいという認知法があってもよさそうだ.

したがって,概念メタファーに依拠する限り,理屈上,言語系統図は両方向に描かれうるはずだが,実際には逆茂木型に描かれるのが普通である.ただの慣習といえばその通りだろうが,その慣習が定まった契機は何だったのだろうか.

以下は憶測である.まず,先祖(過去のもの)を上に祀るという意味合いがあるのではないか.これは,先代の人々,年長者を持ち上げるという発想だ.これは東アジア的な儒教の発想であると言われそうだが,とりわけ儒教的であるというにすぎず,やはり直感的に理解されるくらいには普遍的であると思う.古いもの,年上の者は偉い,だから上に位置すべきなのだ,ということだ.政治的には,過去の栄光を強調し,そこから現在に連なる威信を間接的に示唆する,という効果もあるだろう.結果としては,過去を介した現在の強調となっているように思われる.

このように述べた一方で,縁の下の力持ち,土台の重要さという発想もある.むしろ下に位置するものが上にあるすべてのものを支えている,だから下もののが偉いのだ,という考え方である.こちらは,むしろ現在を介した過去の強調という色彩が強いように感じられるが,どうだろうか.

どちらを上にして言語系統図を描くかという問題は,言語観や歴史観に関わる問題である.関連して,この観点から英語史記述について論考した「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1]),「#1340. Strang の英語史の遡及的記述」 ([2012-12-27-1]) を参照されたい.

また,言語を樹木その他に喩えることについて様々な見解があるので,「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#999. 言語変化の波状説」 ([2012-01-21-1]),「#1118. Schleicher の系統樹説」 ([2012-05-19-1]),「#1236. 木と波」 ([2012-09-14-1]),「#1722. Pisani 曰く「言語は大河である」」 ([2014-01-13-1]),「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]),「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1]) 辺りの記事をご覧頂きたい.

今回の記事は,上下方向の概念メタファーを研究している学生からインスピレーションを得て,執筆した(ありがとう!).

2016-01-27 Wed

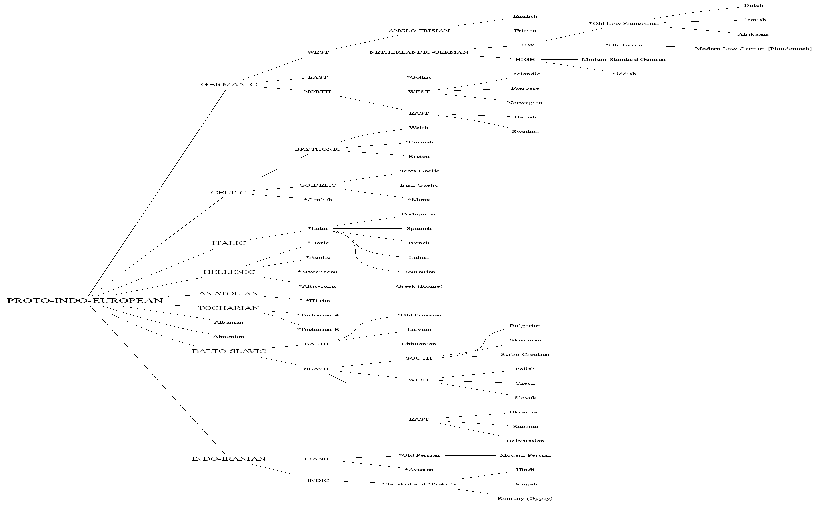

■ #2466. インドヨーロッパ語族の系統図(Algeo and Pyles 版) [indo-european][family_tree]

何度目かの印欧語系統図になるが,Algeo and Pyles (62--63) の図を参照して,横長版と縦長版の系統図を作成した.大きな大文字は主たる枝を,小さな大文字は下位の枝を,通常文字は個別言語を表わす.死語については,* を付してある.これまでに挙げてきた印欧語系統図については,indo-european family_tree の各記事を参照されたい.

[横長版](下の画像をクリック)

[縦長版](下の画像をクリック)

・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.

2015-08-18 Tue

■ #2304. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc. (2) [numeral][oe][germanic][bibliography][indo-european][comparative_linguistics]

「#2286. 古英語の hundseofontig (seventy), hundeahtatig (eighty), etc.」 ([2015-07-31-1]) で,70から120までの10の倍数表現について,古英語では hund- (hundred) を接頭辞風に付加するということを見た.背景には,本来のゲルマン語の伝統的な12進法と,キリスト教とともにもたらされたと考えられる10進法との衝突という事情があったのではないかとされるが,いかなる衝突があり,その衝突がゲルマン諸語の数詞体系にどのような結果を及ぼしたのかについて,具体的なところがわからない.

もう少し詳しく調査してみようと立ち上がりかけたところで,この問題についてかなりの先行研究,あるいは少なくとも何らかの言及があることを知った.印欧語あるいはゲルマン語の比較言語学の立場からの論考が多いようだ.以下は主として Hogg and Fulk (189) に挙げられている文献だが,何点か他書からのものも含めてある.

・ Bosworth, Joseph, T. Northcote Toller and Alistair Campbell, eds. An Anglo-Saxon Dictionary. Vol. 2: Supplement by T. N. Toller; Vol. 3: Enlarged Addenda and Corrigenda by A. Campbell to the Supplement by T. N. Toller. Oxford: OUP, 1882--98, 1908--21, 1972. (sv hund-)

・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.

・ Lühr, R. "Die Dekaden '70--120' im Germanischen." Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 36 (1977). 59--71.

・ Mengden, F. von. "How Myths Persist: Jacob Grimm, the Long Hundred and Duodecimal Counting." Englische Sprachwissenschaft und Mediävistik: Standpunkte, Perspectiven, neue Wege. Ed. G. Knappe. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. 201--21.

・ Mengden, F. von. "The Peculiarities of the Old English Numeral System." Medieval English and Its Heritage: Structure, Meaning and Mechanisms of Change. Ed. N. Ritt, H. Schendl, C. Dalton-Puffer, and D. Kastovsky. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. 125--45.

・ Mengden, F. von. 2010. Cardinal Numbers: Old English from a Cross-Linguistic Perspective. Berlin: De Gruyter Mouton. (see pp. 87--94.)

・ Nielsen, H. F. "The Old English and Germanic Decades." Nordic Conference for English Studies 4. Ed. G. Caie. 2 vols. Copenhagen: Department of English, University of Copenhagen, I, 1990. 105--17.

・ Voyles, Joseph B. Early Germanic Grammar: Pre-, Proto-, and Post-Germanic Languages. Bingley: Emerald, 2008. (see pp. 245--47.)

Nielsen の論文は,研究史をよくまとめているようであり,印欧語比較言語学の大家 Szemerényi が Studies in the Indo-European Systems of Numerals (1960) で唱えた純粋に音韻論的な説明を擁護しているという.

すぐに入手できる文献が少なかったので,今回は書誌を挙げるにとどめておきたい.

2015-08-11 Tue

■ #2297. 英語 flow とラテン語 fluere [latin][etymology][indo-european][cognate][comparative_linguistics][grimms_law]

昨日の記事「#2296. flute の語源について」 ([2015-08-10-1]) でラテン語の動詞 fluere (to flow) の印欧語根 *bhleu- (to swell, well up, overflow) に触れた.この動詞の語根をもとにラテン語で様々な語彙が派生し,その多くが後に英語へ借用された.例を挙げれば,affluent, confluent, effluent, effluvium, efflux, fluctuate, fluent, fluid, flume, fluor, fluorescent, fluoride, fluoro-, flush, fluvial, flux, influence, influenza, influx, mellifluous, reflux, superfluous 等だ.

同じ印欧語根 *bhleu- に由来する英語の本来語は存在しないが,ゲルマン系としては古ノルド語経由で bloat (to swell) が英語に入っている.この語の語頭子音 b- から分かるとおり,印欧語根の *bh はゲルマン語ではグリムの法則 (grimms_law) により b として現われる.一方,同じ *bh は,ラテン語では上に挙げた多くの例が示すように f へ変化している.結果としてみれば英語 b とラテン語 f が音韻的に対応することになり,このことは,別の語根からの例になるが bear vs fertile, bloom vs flower, break vs fragile, brother vs fraternal など数多く挙げることができる.

さて,次に英語 flow について考えよう.上記のラテン語 fluere と意味も形態も似ているので,つい同根と勘違いしてしまうが,語源的には無縁である.英語の f は,グリムの法則を逆算すれば,印欧祖語で *p として現われるはずであり,後者はラテン語へそのまま p として受け継がれる.つまり,共時的には英語 f とラテン語 p が対応することになる (e.g. father vs paternal, foot vs pedal, fish vs Pisces) .実際,flow の印欧語根として再建されているのは *pleu- (to flow) である.

*pleu- を起源とする英語本来語としては,fledge, flee, fleet, fley, flight, float, flood, flow, flutter, fly, fowl などが挙げられる.古ノルド語経由で英語に入ってきたものとしては,flit, flotilla がある.その他,(flèche, fletcher), flotsam, (flue [flew]), fugleman などもゲルマン語を経由してきた単語である.

ラテン語では,印欧語根 *pleu- をもとに,例えば pluere (to rain) が生じたが,これに関連するいくつかの語が英語へ入った (e.g.pluvial, pulmonary) .ギリシア語でも印欧語根の子音を保ったが,Pluto, plut(o)-, plutocracy, pneumonia, pyel(o)- 等が英語に入っている.ケルト語から「滝」を表わす linn も同根である.

上記のように,英語 flow とラテン語 fluere は,それぞれ印欧語根 *pleu- (to flow) と *bhleu- (to swell, well up, overflow) に遡り,語源的には無縁である.しかし,共時的には両単語は意味も形態も似ており,互いに関係しているはずと思うのも無理からぬことである.例えば,ともに「流入」を意味する inflow と influx が語源的に無関係といわれれば驚くだろう(反対語はそれぞれ outflow と efflux である).古英語でも,ラテン語 fluere に対する訳語としてもっぱら本来語 flōwan (> PDE flow) を当てていたという事実があり,共時的に両者を結びつけようとする意識があったように思われる.

比較言語学に基づいて語源を追っていると,flow と fluere のように,互いに似た意味と形態をもっている語のペアが,実は語源的に無縁であるとわかって驚く機会が時折ある.典型的なのが,英語の have とラテン語 habēre (及びラテン語形に対応するフランス語 avoir)である.形態も似ているし「持っている」という主たる語義も共通であるから同根かと思いきや,語源的には無関係である.他にも『英語語源辞典』(pp. 1666--67) の「真の語源と見せかけの語源」を参照されたい

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

2015-08-10 Mon

■ #2296. flute の語源について [etymology][blend][indo-european][cognate]

7月28日付けで掲示板に質問をいただいた flute の語源について,少し調べてみたところを報告したい.

様々な語源辞書を引き比べたところ,いずれも最終的にはおよそ語源不詳という結果に行き着いた.しかし,共通して不詳とされているのは語末子音 /t/ の部分であり,語頭子音群 /fl/ に関しては,ラテン語の動詞 flāre (to breathe; to blow) あるいは flagrāre (to flame) の語頭子音群と語源的に一致しており,いずれも印欧語根 *bhel- (to shine, flash, burn) に遡ると考えてよさそうだ.つまり,語頭部分に関する限り,ラテン語やその娘言語からの借用語 flagrant, flame, flamboyant, flamenco, flamingo などと語根を同じくするといえる.英語本来語でいえば,blow も同根である.フルートは「吹く」ものということだ.

注意したいのは,この印欧語根 *bhel- は,affluent, fluent, fluid, influence などのラテン語根 fluere (to flow) とは直接には関係しないようだということである.こちらは,異なる印欧語根 *bhleu- (to swell, well up, overflow) に遡る.ただ,2つの印欧語根 *bhel- と *bhleu- のあいだに直接的な関係はなさそうだとはいっても,完全に無関係なのかどうかは,比較言語学の高度に専門的な部分なので私には踏み込むことができない(語源辞書には後者から前者へ cf. が付されていた).

上では flute の語頭子音群について,やや込み入った説明を施したが,次に語末子音 /t/ について見てみよう.この語は,意味的に考えて flageolet (フラジオレット;高音の縦笛)と関係があるだろうということは認めてよさそうだ.flageolet は,同楽器を意味する古プロヴァンス語の形態 flaujol や古フランス語の形態 flageol, flajol に指小辞がついたものである.ここで問題は,古プロヴァンス語の flaujol などを出発点として,いかにして flute という形態が生じうるかである.Oxford 系の語源辞書を始め多くの辞書では,別の楽器 lute (リュート;琵琶に似た弦楽器)の古プロヴァンス語形 laüt を後ろに添えて複合語とした *flaujollaüt から作られた混成語 (blend) ではないかという提案がなされている.

しかし,比較的よく支持されているようにみえるこの混成語説は,Barnhart の語源辞書では否定的に扱われている(以下に引用).端的にいえば,フルートとリュートは,ともに楽器であること以外の共通点はなく,語源的な絡みを想定するのは強引だろうという意見だ.そう言われると,確かに強引な気もする.

flute n. Before 1325 floute the musical instrument; earlier, implied in flouter a flutist (1225, as a surname); borrowed from Old French flaüte, fleüte, from Old Provençal flaüt, of uncertain origin; perhaps an alteration of flaujol (in Old French flajol) FLAGEOLET with some unknown form, but probably not lute as is often suggested, because in particular the lute was a stringed instrument held and played in a different manner that had no suggestion of the flute about it.

全体としてまとめれば,flute の語末子音 /t/ の由来については何ともいえないが,語頭子音群 /fl/ については,「吹く」を意味するラテン語 flāre と同根であると言える(ただし,「流れる」を意味するラテン語 fluere とは同根ではない点に注意).

・ Barnhart, Robert K. and Sol Steimetz, eds. The Barnhart Dictionary of Etymology. Bronxville, NY: The H. W. Wilson, 1988.

2015-07-30 Thu

■ #2285. hundred は "great ten" [etymology][indo-european][grimms_law][numeral]

「#2240. thousand は "swelling hundred"」 ([2015-06-15-1]) の記事で,thousand は語源的には "great hundred" というべきものであることを紹介した.実は,hundred 自身も似たような語源をもっており,いわば "great ten" というべきものである.

古英語 では hund 単体で「百」を表わし,第2要素の red は任意だったが,こちらはゲルマン祖語 *-rað (reckoning, number) に遡る.すなわち,hundred は期限的には「百の数」ほどの迂言的複合語である.hund という語幹に関しては,印欧語比較言語学ではよく知られており,印欧祖語 *kmto- に遡るとされる.これがグリムの法則 (grimms_law) やその他の音変化を経て,古英語の hund に至る (cf. 「#100. hundred と印欧語比較言語学」 ([2009-08-05-1]),「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1])).

ところで,*kmto- の子音部分 *km(t)- は「十」 (ten) を表わし,*kmto- で全体として "ten tens" ほどを表わす.*km(t)- が「十」を表わすことは,ラテン語の vīgintī (twenty), trīgintā (thirty), quadrāgintā (forty) や対応するギリシア語の数詞に現われる語尾からも知られる.

では,印欧祖語 *km(t)- が「十」を表わすとして,英語の ten やラテン語 decem の語形,とりわけ語頭の歯茎破裂音はどのように説明されるのだろうか.これらの語頭子音に対しては印欧祖語 *d が再建されており,「十」を表わす印欧祖語形として,この子音を含めた *(d)kmtom を想定することができる.ここからラテン語 decem は比較的容易に導くことができるし,英語 ten は *k が弱化して消失した形態からの発展と説明することができる.また,十の位の数詞に現われる -ty (< OE -tiġ) では,今度は鼻音が消失したことになる.

以上のように,印欧諸語では,十と百(と千)とは,語源的に互いに密接な関係にある.10を語根として,形態素を加えることで102 ("great ten" or "ten tens") を作り,さらに103 ("great great ten" or "ten of ten tens") を作ったのである.

・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.

・ Klein, Ernest. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Dealing with the Origin of Words and Their Sense Development, Thus Illustrating the History of Civilization and Culture. 2 vols. Amsterdam/London/New York: Elsevier, 1966--67. Unabridged, one-volume ed. 1971.

2015-07-22 Wed

■ #2277. 「行く」の意味の repair [etymology][latin][loan_word][homonymy][doublet][indo-european][cognate]

repair (修理する)は基本語といってよいが,別語源の同形同音異義語 (homonym) としての repair (行く)はあまり知られていない.辞書でも別の語彙素として立てられている.

「修理する」の repair は,ラテン語 reparāre に由来し,古フランス語 réparer を経由して,中英語に repare(n) として入ってきた.ラテン語根 parāre は "to make ready" ほどを意味し,印欧祖語の語根 *perə- (to produce, procure) に遡る.この究極の語根からは,apparatus, comprador, disparate, emperor, imperative, imperial, parachute, parade, parasol, pare, parent, -parous, parry, parturient, prepare, rampart, repertory, separate, sever, several, viper などの語が派生している.

一方,「行く」の repair は起源が異なり,後期ラテン語 repatriāre が古フランス語で repairier と形態を崩して,中英語期に repaire(n) として入ってきたものである.したがって,英語 repatriate (本国へ送還する)とは2重語を構成する.語源的な語根は,patria (故国)や pater (父)であるから,「修理する」とは明らかに区別される語彙素であることがわかる.印欧祖語 *pəter- (father) からは,ラテン語経由で expatriate, impetrate, padre, paternal, patri-, patrician, patrimony, patron, perpetrate が,またギリシア語経由で eupatrid, patriarch, patriot, sympatric が英語に入っている.

現代英語の「行く」の repair は,古風で形式的な響きをもち,「大勢で行く,足繁く行く」ほどを意味する.いくつか例文を挙げよう.最後の例のように「(助けなどを求めて)頼る,訴える,泣きつく」の語義もある.

・ After dinner, the guests repaired to the drawing room for coffee.

・ (humorous) Shall we repair to the coffee shop?

・ He repaired in haste to Washington.

・ May all to Athens backe againe repaire. (Shakespeare, Midsummer Night's Dream iv. i. 66)

・ Thither the world for justice shall repaire. (Sir P. Sidney tr. Psalmes David ix. v)

中英語からの豊富な例は,MED の repairen (v) を参照されたい.

2015-06-15 Mon

■ #2240. thousand は "swelling hundred" [etymology][indo-european][numeral][latin][loan_word]

先日,thousand の語源が「膨れあがった百」であることを初めて知った.現代英語の thousand からも古英語の þūsend からも,hund(red) が隠れているとは想像すらしなかったが,調べてみると PGmc *þūs(h)undi- に遡るといい,なるほど hund が隠れている.印欧祖語形としては *tūskm̥ti が再建されており,その第1要素は *teu(ə)- (to swell, be strong) である.これはラテン語動詞 tumēre (to swell) を生み,そこから様々に派生した上で英語へも借用され,tumour, tumult などが入っている.ギリシア語に由来する tomb 「墓,塚」もある.また,ゲルマン語から英語へ受け継がれた語としては thigh, thumb などがある.腿も親指も,膨れあがって太いと言われればそのとおりだ.かくして,thousand は「膨れあがった百」ほどの意となった.

一方,ラテン語の mille (thousand) は,まったく起源が異なり,thousand との接点はないようだ.では mille の起源は何かというと,これが不詳である.印欧祖語には「千」を表わす語は再建されておらず,確実な同根語もみられない.英語には早い段階で mile が借用され,millenium, millepede, milligram, million などの語では combining form (cf. 「#552. combining form」 ([2010-10-31-1])) として用いられるなど活躍しているのだが,謎の多い語幹である.

hundred を表わす印欧語根については,「#100. hundred と印欧語比較言語学」 ([2009-08-05-1]),「#1150. centum と satem」 ([2012-06-20-1]) を参照.

2015-05-15 Fri

■ #2209. 印欧祖語における動詞の未来屈折 [indo-european][tense][reconstruction][comparative_linguistics][future]

昨日の記事「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]) と関連して,印欧祖語における動詞の未来屈折についての話題を取り上げる.

Fortson (81) によれば,印欧祖語に確実にあったと認められるる時制は,present, imperfect, aorist の3種である.伝統的にはそのほかに perfect も認められているが,本来的というよりは派生的な時制とみなされる.さらに pluperfect や future の存在を主張する論者もいる.同様に,Szemerényi (231) は,"three to six tenses" と幅をもたせた上で,"present, aorist, perfect; perhaps also future, imperfect, pluperfect" を認めている.いずれにせよ,未来時制の存在は「おそらく」程度に認められているにすぎない.

印欧祖語に未来時制があったと主張する論者は,未来接辞として *-s- や *-sy- を再建している.*-s- は Greek, Latin, Celtic に反映がみられ,本来 "aorist subjunctive" を表わしたものという.同じ接辞は Old Irish にもみられ,起源的には "desiderative" の機能を有したものだろうとされる.一方,*-sy- は Old Indic, Lithuanian, Slavic などの satem 系諸言語にみられ,*-s- とは独立の起源をもつ "desiderative" の標示に端を発するものと考えられる.

*-s- と *-sy- はおそらく互いに独立しているが,いずれにせよ本質的な機能は未来時制を表わすというよりも,subjunctive や desiderative を表わすことにあり,それが未来時制へ二次的に転用されたものと考えられる (Fortson 91; Szemerényi 287) .本来的に意志,願望,義務などを表わす法助動詞が未来を表わす時制助動詞へと転用される例は,昨日の記事で述べたように,まさに英語史内でもみられたことであり,同じことが印欧祖語(そして多くの印欧諸語)についても言える可能性があるということは示唆的である.印欧祖語にも本質的,一次的な意味での未来時制を求めることは難しいのかもしれない.

・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.

・ Szemerényi, Oswald J. L. Introduction to Indo-European Linguistics. Trans. from Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4th ed. 1990. Oxford: OUP, 1996.

2015-05-14 Thu

■ #2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか? [verb][conjugation][tense][auxiliary_verb][indo-european][grammaticalisation][category][language_change][causation][future][sobokunagimon]

標題の趣旨の質問が寄せられたので,この問題について歴史的な観点から考えてみたい.現代英語の動詞には,過去の出来事を表わすのに典型的に用いられる過去形がある.同様に,現在(あるいは普遍)の習慣的出来事を表わすには,動詞は典型的に現在形で活用する.しかし,未来の出来事に関しては,動詞を未来形として屈折させるような方法は存在しない.代わりに will, shall, be going to などの(準)助動詞を用いるという統語的な方法がとられている.つまり,現代英語には統語的な未来形はあるにせよ,形態的な未来形はないといってよい.単に「未来形」という用語では,統語,形態のいずれのレベルにおける「形」かについて誤解を招く可能性があることから,現代英語の文法書ではこの用語が避けられる傾向があるのではないか.

(準)助動詞を用いる統語的,あるいは迂言的な未来表現は,おそらく後期古英語以降に will や shall などの本来的に法的な機能をもつ助動詞が,意志や義務の意味を弱め,単純に時間としての未来を表わす用法へと文法化 (grammaticalisation) したことにより生じた.それ以前の時代には,単純未来を表わすのに特化した表現は,統語的にも形態的にもなく,法的な意味を伴わずに未来を表現する手段は欠けていたといってよい.古英語では,形態的には現在形(あるいは正確には非過去形)を用いることで現在のみならず未来のことを表わすこともできたのであり,時制カテゴリーにおいて,過去や現在と区別すべき区分としての未来という発想は希薄だった.その後 will などを用いた未来表現が出現した後でも,前代からの時制カテゴリーのとらえ方が大きく変容したわけではなく,現代英語でも未来という時制区分は浮いている感がある.ただし,現代英語に未来という概念は存在しないと言い切るのは,共時的には言い過ぎのきらいがあるように思う.

上記のように,古英語の時制カテゴリーは,形式的にいえば,過去と非過去(しばしば「現在」と呼称される)の2区分よりなっていた.ここで現代英語の観点から生じる疑問(そして実際に寄せられた疑問)は,なぜ古英語では未来時制がなかったのか,なぜ動詞に未来形の屈折が発達しなかったのかという問いである.この質問に直接答えるのはたやすくないが,間接的な角度から4点を指摘しておきたい.

まず,この質問の前提に,過去・現在・未来の3分法という近現代的な時間の観念があると思われるが,時間のとらえ方,あるいはその言語への反映である時制カテゴリーを論じる上で,必ずしもこれを前提としてよい根拠はない.日本人を含めた多くの現代人にとって,3分法の時間感覚は極めて自然に思えるが,これが人類にとっての唯一無二の時間観であるとみなすことはできない.また,仮に件の3分法の時間観が採用されたとしても,その3分法がきれいにそのまま言語の上に,時制カテゴリーとして反映するものなのかどうかも不明である.これはサピア=ウォーフの仮説 (sapir-whorf_hypothesis) に関わる問題であり,当面未解決の問題であると述べるにとどめておく.

2点目に,他の印欧諸語にも,そして日本語にもみられるように,未来表現は,たいてい意志や義務などの法的な機能をもつ形式が文法化することにより発生することが多い.上述の通り,これは英語史においても観察された過程であり,どうやら通言語的にみられるもののようである.過去・現在・未来の3分法では,過去と未来は等しい重みをもって両極に対置されているかのようにみえるが,もしかすると言語化する上での両者の重みは,しばしば異なるのかもしれない.少なくともいくつかの主要言語の歴史を参照する限り,未来時制は過去時制と比して後発的であり,派生的であることが多い.

3点目に,「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) でみたように,過去・非過去という時制の2分法は(古)英語に限らずゲルマン諸語に共通する重要な特徴の1つである.また,同じ印欧語族からは古いヒッタイト語も同じ時制の2分法をもっており,印欧祖語における時制カテゴリーを再建するに当たって難題を呈している.果たして印欧祖語に未来時制と呼びうるものがあったのか,なかったのか.あるいは,あったとして,それは本来的なものなのか,二次的に派生したものなのか.つまり,上記の質問は,古英語に対して問われるべき問題にとどまらず,印欧祖語に対しても問われるべき問題でもある.印欧祖語当初からきれいな過去・現在・未来の3分法の時制をもっていたのかどうか,諸家の間で論争がある.

最後に,ある言語革新がなぜあるときに生じたかを説明することすらがチャレンジングな課題であるところで,ある言語革新がなぜあるときに生じなかったかを説明することは極めて難しい.その意味で,古英語においてなぜ未来形が発達しなかったのかを示すことは,絶望的な困難を伴う.ただし,言語変化の理論的立場からは,本当はこれも重要な問題ではある.「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]) で Milroy の言語変化論に言及しながら提起したように,なぜ変化したのかと同様になぜ変化しなかったのかという質問も,もっと問われるべきだろう.

2015-01-16 Fri

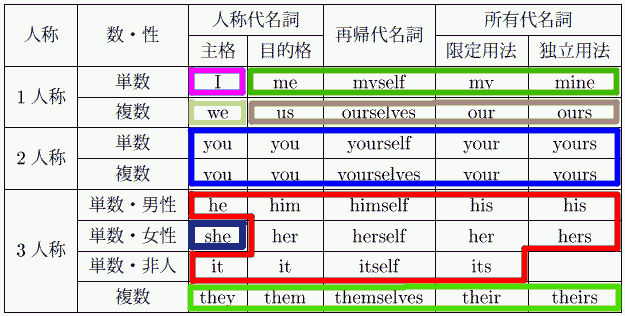

■ #2090. 補充法だらけの人称代名詞体系 [personal_pronoun][suppletion][etymology][indo-european][paradigm]

英語における人称代名詞体系の歴史は,それだけで本を書けてしまうほど話題が豊富である.今回は,(現代)英語の人称代名詞の諸形態が複数の印欧語根に遡ること,人称代名詞体系が複数語根の寄せ集め体系であることを示したい.換言すれば,人称代名詞体系が補充法の最たる例であることを指摘したい(安井・久保田, pp. 44--46).

色別にくくった表に示したとおり,8つの異なる語根が関与している.初期近代英語までは,2人称代名詞に単数系列の thou----thee--thyself--thy--thine も存在しており,印欧祖語の *tu- というまた異なる語根に遡るので,これを含めれば9つの語根からなる寄せ集めということになる.

それぞれ印欧祖語の語根を示せば,I は *eg,me 以下は *me-,we は *weis,us 以下は *n̥s に遡る (cf. 「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1])) .you 系列は *yu-,he 系列は *ki- に遡る.it 系列で語頭の /h/ の欠けていることについては,「#467. 人称代名詞 it の語頭に /h/ があったか否か」 ([2010-08-07-1]) を参照.they 系列は古ノルド語形の指示代名詞 þeir (究極的には印欧祖語の指示詞 *so などに遡る)に由来する.she は独立しているが,その語源説については「#827. she の語源説」 ([2011-08-02-1]) を始め she の各記事で取り上げてきたので,そちらを参照されたい.

本来,屈折とは同語根の音を少しく変異させて交替形を作る作用を指すのだから,この表を人称代名詞の「屈折」変化表と呼ぶのは,厳密には正しくない.I と my とは正確にいえば屈折の関係にはないからだ.むしろ単に人称代名詞変化表と呼んでおくほうが正確かもしれない.

パラダイムを史的に比較対照するには「#180. 古英語の人称代名詞の非対称性」 ([2009-10-24-1]),「#181. Chaucer の人称代名詞体系」 ([2009-10-25-1]),「#196. 現代英語の人称代名詞体系」 ([2009-11-09-1]) を順に参照されたい.

・ 安井 稔・久保田 正人 『知っておきたい英語の歴史』 開拓社,2014年.

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow